|

Bienvenue ! |

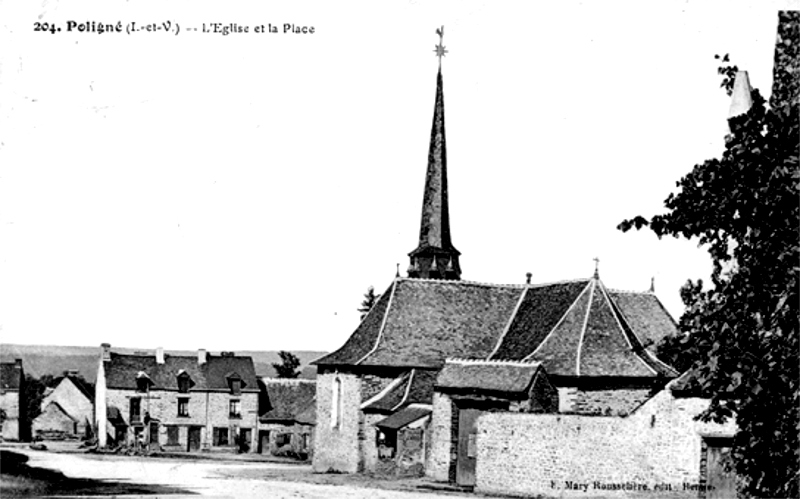

La curieuse histoire de l'Eglise de Poligné |

Retour page d'accueil Retour Ville de Poligné

Son millésime porte la date de 1666. Cette date est celle de la restauration partielle d'un édifice roman dont subsistaient alors, et sans aménagement aucun, le chœur, la chapelle nord et la sacristie. Les fenêtres romanes de la nef furent mises au goût du jour. Toutefois, fut conservée la belle porte du mur sud. Son calcaire est aujourd'hui bien dégradé. C'était le matériau noble qu'on retrouve dans les meurtrières-fenêtres des vieilles fermes de la région, pour une raison que nous n'avons pas encore éclaircie. Le mur vis-à-vis nord est également roman. L'histoire de ce rajeunissement avait pris sa source à Nantes avec l'ascension sociale de la famille Drouët. Geoffroy Drouët devint en 1564, le premier maire de Nantes et fut anobli pour ses loyaux services. Le blason qu'il choisit était « de gueules à trois cœurs d'or et une rose de même en l'abysme ». Le choix de ces meubles pour ses armoiries nous a semblé cacher une histoire que ses descendants déclarent ne pas connaître. Mais il se peut aussi que ces cœurs aient la même signification que ceux du blason vendéen dont l'un exprime la fidélité à Dieu et l'autre la fidélité au roi, qualités que possédait au plus haut point notre Nantais. Le petit-fils de Geoffroy, Bertrand, au service du roi Henri IV, pour échapper à la Ligue, se réfugia à Poligné où il acquit une terre près du Bois-Guillaume. Son fils Pierre sera la souche de la branche de Montgermont. Le petit-fils de Pierre, Julien, deuxième du nom, héritier du Bois-Glaume, né vers 1640, mourut à Poligné en 1700. Ce sont ces Julien qui présidèrent et aidèrent à la reconstruction de l'église de Poligné. C'était leur église à ces pieux chrétiens venus de Nantes qui honoraient particulièrement saint Donatien et saint Rogatien, premiers martyrs en Armorique à la fin du IIIème siècle. Deux fils de Julien II Drouët de Montgermont portèrent comme prénoms Rogatien et Donatien.

Consultons maintenant les registres paroissiaux. Le deux juin 1654, avaient été apportées de Nantes par le clergé de cette ville jusqu'au gué de Roudun, sur le Semnon, des reliques des deux martyrs que le recteur Jean Corbes accueillit en grande pompe. (En 1654, le diocèse de Nantes qui couvrait l'ancien territoire des Namnètes remontait donc jusqu'au Semnon, affluent de la Vilaine et qui séparait jadis les Namnètes des Riedones).

« Le 9 décembre 1664, furent amenées de Rennes deux figures en bosse et images faites et formées par M. Adrian Millet, sculpteur, qui furent placées au grand autel en l'église de Poligné... Elles furent acceptées, payées et données à l'église de Poligné par Messire Pierre Benassis recteur. Elles coûtèrent 60 livres ».

Le registre paroissial de 1696 relate que : « Ayant fait abattre le chœur de l'église de Poligné, qui menaçait ruine avec la chapelle saint-Vincent et la sacristie et ayant fait démolir jusqu'aux fondements anciens nous ne trouvâmes aucune trace d'antiquité quoique il y ust plus de 500 ans que cette église fut faite ». Procédèrent à cette restauration Pierre Benassis, recteur, et haute dame marquise de la Marzellière, (suzeraine des seigneurs du Bois-Guillaume, devenu Bois-Glaume au XVIIIème siècle). « La première pierre pour la reconstruction de la partie ruinée fut posée le sixième août mil six cens quatre vingt seize ». La chapelle reconstruite fut donc celle du Nord. Son autel était similaire à celui du transept sud. Deux cents ans s'écoulèrent et d'autres travaux, de destruction cette fois, furent entrepris au lendemain de la guerre 1939-1945. Nous revoyons cette vieille église romane dont elle gardait encore beaucoup de caractères à cette époque, curieuse vu la rareté du style dans la région, intime, rappelant certaines chapelles bas-bretonnes et plusieurs églises en d'autres provinces avec sa voûte d'un ciel bleu-foncé constellé d'étoiles jaunes, ses quatre poutres octogonales polychromes allant d'un mur à l'autre à la base de la voûte. Les deux beaux autels dorés s'adossaient à des retables qui eux ne paraissaient pas d'époque mais que nous regrettons. Presque tout a disparu dans un nettoyage général, les retables, la voûte que des crédits insuffisants ne permettaient pas de reconstituer avec ses peintures, la chaire ancienne, banale, il est vrai, les pierres tombales des seigneurs, les tommettes du sol, les fers forgés de la sainte table. Toutefois, les quatre poutres traversières de la nef furent respectées. Notre époque est plus destructrice d'œuvres d'art qu'elle n'en est créatrice. Cependant, les statues de bois de saint Donatien et saint Rogatien, qui avaient subi de mystérieux avatars figuraient alors sous forme de répliques en plâtre que nous avons bien connues avant-guerre mais qui furent cassées au cours du « grand dérangement », recollées, puis finalement détruites. Il n'en subsiste qu'un buste conservé au presbytère. Il y a une quarantaine d'années, un groupe de 80 collègues de la Société d'archéologie de la Loire-Inférieure vint rendre visite aux statues des saints nantais sans se douter que ce n'était plus les originaux.

LE CLOCHER, qui fut refait en 1980, après examen des pièces maîtresses de la charpente de la flèche gothique et des clochetons abat-sons, est bien d'origine, soit du XVIIème siècle. De toutes façons la chambre des cloches existait avant 1666. Bien des occupantes s'y sont succédé pour satisfaire à la piété et peut-être aussi à la vanité des parrains, paroissiens importants. Des baptêmes de cloches eurent lieu en 1722, 1783, 1893. Cette énumération n'est pas exhaustive.

LE PRESBYTÈRE comporte trois fenêtres encadrées de tuffeau. Il est curieux aussi par le massif linteau en ardoise de la porte, particularité courante dans les fermes et les manoirs de la région mais où le matériau est le plus souvent de schiste violet, précambrien disent les géologues. Sa fenêtre de mansarde est ce qu'il offre de beau comme morceau du XVIIème siècle.

LES RELIQUAIRES. Ce sont deux coffrets en bois, de 29 cm de longueur sur 12 de large et 30 de hauteur totale. Ils sont coiffés d'un toit à 4 pans aux ardoises sculptées en saillie. Le faîte porte une petite croix en son milieu ; elle est flanquée de deux ornements en forme de champignons du genre cèpe. L'un des objets contient de petits ossements de quatre saints martyrs aux noms latins peu familiers et un parchemin qui peut être un certificat d'authenticité. L'autre contient des reliques de saint Donatien, dont le nom est écrit en français. On est étonné de n'en trouver aucune de son frère saint Rogatien. Les deux reliquaires sont généralement exposés sur l'autel du transept sud. Ils n'ont qu'une valeur historique.

RÉFLEXIONS. Le fait de se pencher sur ce passé nous inspire quelques réflexions. Le cours de l'histoire religieuse de la paroisse de Poligné fut donc assez soudainement modifié par un événement politique, à savoir l'accession à la noblesse en 1564 de Geoffroy Drouët premier magistrat municipal de Nantes. Les qualités de ce nouvel écuyer, sa fidélité à son monarque et à sa foi (on pourrait lui appliquer la devise ducale Semper fidelis) fut la sève d'un bel arbre généalogique fertile et bénéfique à son voisinage. Il fut heureux dans ses propres entreprises. Quelqu'un a dit : « On ne chante bien que sur les branches d'un arbre généalogique ». Jadis, la prospérité matérielle accompagnait cet avantage poétique. Les Drouët de Montgermont qui habitaient Rennes et occupaient de hautes fonctions au parlement de Bretagne achevèrent de construire vers 1750 le château du Blois-Glaume sis en Poligné près des terres acquises par leurs prédécesseurs sous Henri IV et agrandirent considérablement leur domaine. Aujourd'hui, il suffit au visiteur de compter les boulins, deux centaines peut-être, pour voir au pigeonnier de cette belle demeure combien d'arpents faisaient alors partie de leurs acquisitions. Il suffit de consulter les matrices du cadastre pour constater que 50 ou 100 ans plus tard, une deuxième fuie aurait pu être édifiée pour matérialiser la réussite de ces petits nobles. La famille n'est pas éteinte et c'est grâce au concours d'un de leurs descendants M. Chéreil de la Rivière que nous avons pu connaître leur généalogie.

Le souvenir des Drouët lui non plus n'est pas mort. A la fête annuelle des enfants de l'école publique de Poligné figure dans le cortège (détail tout à fait insolite à notre époque qui ne porte pas dans son cœur le culte de l'ancien régime royal), un drapeau blanc semé d'hermines dont le meuble central est le blason des Drouët de Montgermont. Il se trouva en effet parmi la lignée un François Drouët qui fut un authentique bienfaiteur de la paroisse, ami des pauvres, auxquels il fit par testament olographe en date du 17 messidor an IX (7 juillet 1800) une rente annuelle et perpétuelle évaluée à 100 francs en 1868, date de sa disparition. Jusques à quand verra-t-on ce drapeau ? Quo usque tandem ?...

(J. Delamaire).

© Copyright - Tous droits réservés.