|

Bienvenue chez les Quédillacais |

QUEDILLAC |

Retour page d'accueil Retour Canton de Saint-Méen-le-Grand

La commune de

Quédillac ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de QUEDILLAC

Quédillac vient du gallo "kae-deilak" (tranchée de bonne terre) ou de "catuliacus" (pierre érigée en l'honneur d'un combat). La désinence "ac" indique une origine gallo-romaine.

Quédillac est une ancienne paroisse gallo-romaine car elle porte semble-t-il le nom d'un fundus gallo-romain. Vers l'an 1024, les princes bretons Alain et Eudon et la duchesse Havoise, leur mère, donnèrent aux moines de l'abbaye de Saint-Méen tout le minihy de Quédillac, « totum minihi de Kidillac ». A ce premier don furent ajoutées d'autres libéralités en faveur des mêmes religieux. Nous voyons, en effet, qu'en 1683 non-seulement l'ouvrier de Saint-Méen jouissait de deux portions de dîmes en Quédillac, appelées la Minihil et la Houssaye, mais encore l'aumônier de cette abbaye y possédait un autre trait de dîme dit de la Leurraye et une rente de 10 boisseaux de froment rouge sur la maison noble de la Rivière-de-Quédillac. Aussi en 1192 le pape Célestin III confirma-t-il les Bénédictins de Saint-Méen dans la possession de l'église de Quédillac (D. Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 359 et 723 - Déclaration de l'abbaye de Saint-Méen).

Malgré ces faits, rien ne prouve que l'abbaye de Saint-Méen ait fondé un prieuré à Quédillac, comme quelques-uns l'ont cru ; la jouissance même des dîmes de cette paroisse par les officiers claustraux, l'ouvrier et l'aumônier de l'abbaye, empêche de croire à la fondation d'un prieuré de Saint-Méen à Quédillac.

En 1260 Etienne, doyen de Montfort, fit savoir qu'Amicie, veuve de Geoffroy de Tréguené, chevalier, du consentement de Guillaume, son fils aîné, et d'Agathe, sa bru, donnait à l'abbaye de Boquen, sise au diocèse de Saint-Brieuc, tout ce qu'elle avait de droits sur le moulin de Guillaume de l'Isle. Ce moulin portait alors le nom d'une dame Aeme et était situé sur le bord de la Rance, dans la paroisse de Quédillac (« Molendinum domine Aeme in alveo Rencie in parochia de Chedilac » - Anciens Evêchés bretons, III, 251).

De ces différents actes, il résulte que dès les XIème et XIIème siècles la paroisse de Quédillac existait. Au XIIIème elle donnait son nom à une noble famille dont plusieurs membres prirent l'habit religieux : Amice de Quédillac, décédée abbesse de Saint-Georges en 1274 ; Pierre de Quédillac, sacriste de Saint-Méen en 1320 ; Jeanne de Quédillac, abbesse de Saint-Sulpice en 1450, et Jean de Quédillac, abbé de Saint-Julien de Tours en 1482.

Le recteur de Quédillac, présenté longtemps par l'abbé de Saint-Méen, était en 1790 à la nomination de l'ordinaire. Il jouissait à cette époque du presbytère et d'un jardin, — du tiers des grosses dîmes de la paroisse et de quelques dîmes novales, — et de 48 boisseaux de seigle que lui devaient les prêtres du Séminaire de Saint-Méen, possesseurs de l'ancienne ouvrerie de cette abbaye. Le Pouillé ms. de Saint-Malo (1739-1767) estimait le tout d'un revenu de 900 livres, mais il devait être plus considérable en 1790. Le reste des dîmes appartenait à l'abbaye de Saint-Méen et à quelques particuliers. La fabrique de Quédillac n'avait en 1790 que 67 livres de rente (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29, et Pouillé de Rennes).

La paroisse de Quédillac dépendait jadis de l'ancien évêché de Saint-Malo. Dès 1350, on y trouve le manoir de Branbuen.

On rencontre les appellations suivantes : Kidillac (en 1024), Chedilac (en 1260), Quédillac (au XVIème siècle).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Quédillac : Jean Foulon (résigna vers 1559). Antoine Josses (pourvu en 1559, résigna en faveur du suivant). Julien du Mesnil (pourvu le 30 mars 1568, résigna en 1574). Robert Le Charpentier (pourvu le 25 octobre 1574, résigna en faveur du suivant). Guillaume Fleury (pourvu le 28 mars 1577, résigna en 1579). Guillaume Frète (pourvu le 6 janvier 1580, résigna en faveur du suivant). Tristan Bergeot (pourvu le 11 avril 1582, résigna en faveur du suivant). Charles Le Fer (fut pourvu le 4 avril 1584 ; décédé vers 1590). Alain Nogues (prit possession le 11 janvier 1598). Mathurin Giron (succéda au précédent). Robert Daniel (décédé en 1653). Pierre du Couldray (pourvu le 8 octobre 1653, résigna en faveur du suivant). Julien Coueffé (fut pourvu le 11 février 1658). Jérôme Le Febvre (résigna en faveur du suivant). Jean de Lescrinais (fut pourvu le 17 mai 1662 et gouverna jusque vers 1677). N... (fit en 1698 enregistrer ses armoiries : d'azur à une croix dentelée d'or). N... Simon (décédé vers 1716). Gilles Paumart (pourvu le 15 mai 1716 par l'évêque, vit l'abbé de Saint-Méen faire pourvoir par l'archevêque de Tours, le 12 juin, Jean-Bertrand Le Breton ; ne voulant pas soutenir la lutte, il résigna le bénéfice). Jean Lemée (pourvu par l'évêque le 23 juillet 1716, se maintint dans sa cure malgré l'abbé de Saint-Méen ; décédé en 1751). Noël Simon (pourvu le 11 septembre 1751, eut à combattre Pierre-Nicolas Collet, qui, présenté par l'abbé de Saint-Méen, s'était fait, sur le refus de l'évêque de Saint-Malo, pourvoir à Tours le 30 juin 1751 ; il le débouta et ne résigna qu'en 1777). Louis-Thomas Ricordel (pourvu le 15 décembre 1777, s'exila en Angleterre en 1793 et devint en 1803 curé de Saint-Méen). Jean-Joseph Levrel (1803-1818). Joseph Rolland (1818-1853). François Gougeon (1853-1860). Isidore Orain (1860-1863). Charles Rastel (1863-1868). Théodore Jehannin (1868-1882). Louis Guillois (à partir de 1882), ......

![]()

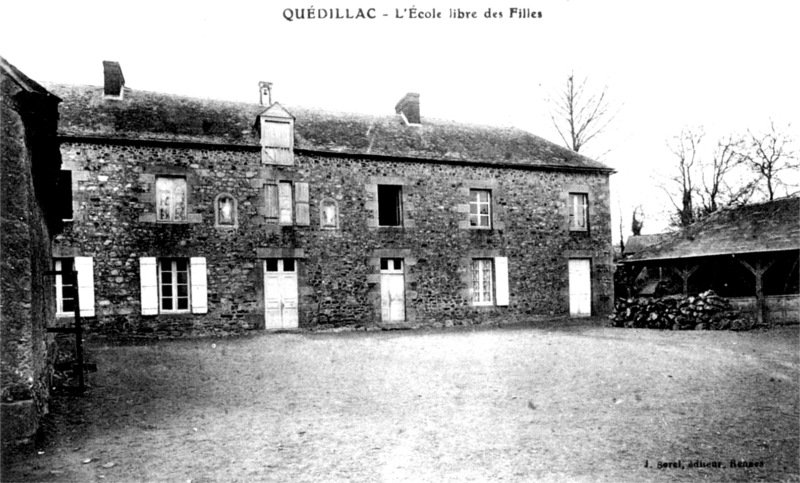

PATRIMOINE de QUEDILLAC

![]() l'église

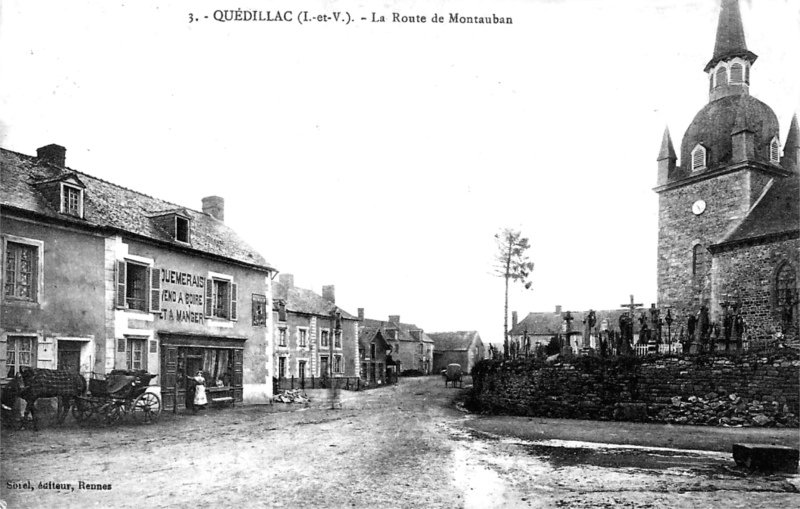

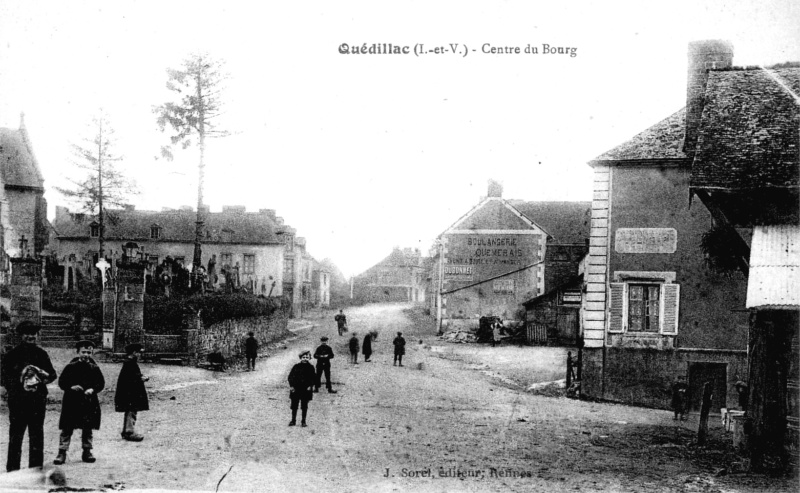

Saint-Pierre (XV-XIX-XXème siècle). Dédiée à saint Pierre, prince des

apôtres, l'église de Quédillac se compose d'une nef à chevet droit

accostée de deux chapelles formant bras de croix. Quelques portions

semblent romanes, mais l'ensemble est du XVème siècle, comme le témoignent

les dessins flamboyants des fenêtres. On y voit de vieilles pierres

tombales, notamment celles d'anciens sires de Québriac ensevelis jadis dans

le choeur ; sur l'une de ces dalles est représentée une dame couchée, les

mains jointes, la tête reposant sur un coussin ; sur d'autres sont des écussons

maintenant effacés. Le baron de Montauban était en 1681 seigneur supérieur

dans l'église de Quédillac, mais les droits de fondation et de prééminence

appartenaient, semble-t-il, à l'origine du moins, au sire de Quédillac. On

voit encore dans l'église un ancien banc seigneurial, dit banc de la

Rivière, appartenant en 1708, d'après une inscription qui s'y trouve

gravée, au seigneur de la Rivière-Quédillac, la Bodinais, le Buisson et

la Morandaye ; or, la famille de Quédillac s'était fondue dans les Le

Vayer, seigneurs de la Morandaye au Bois-Gervilly. Aussi le seigneur de la

Morandaye et de la Rivière se disait-il fondateur et prééminencier de

Quédillac au lieu et place des sires de ce nom, ce que lui contestait

toutefois au siècle dernier le prince de Rohan-Guémené, baron de

Montauban. Ce dernier possédait les droits seigneuriaux sur l'assemblée de

Quédillac, qui avait lieu le jour de la Magdeleine en 1681, « laquelle

assemblée se tenait autrefois au jour de Saint-Sauveur » (Déclaration

de la baronnie de Montauban). Ceci nous explique le culte rendu de tout

temps en l'église de Quédillac à une vieille statue du Sauveur réputée

miraculeuse et encore habillée maintenant comme au moyen-âge. On honore

aussi tout spécialement saint Antoine dans ce temple. Les confréries du

Saint-Sacrement et du Rosaire existaient au XVIIIème siècle à Quédillac,

mais elles n'avaient pas de revenu fixe. Il s'y trouvait, en outre, quelques

fondations, telles que celle de deux messes par semaine que rétribuait

l'abbaye de Saint-Méen, etc. Enfin, on voit dans cette église des fonts en

granit, composés de deux cuves grossièrement sculptées et portant cette

date : Mil cinq cens XX (Pouillé de Rennes). L'église primitive de style roman est

restaurée au XVème siècle : elle comprenait jadis une nef à chevet droit

et deux chapelles formant transept. Un ossuaire en bois se voyait autrefois

au sud de la nef. On y trouvait aussi autrefois une vieille statue de

Jésus-Christ. La tour présente un dôme octogonal flanqué de quatre clochetons et sommé

d'un campanile et d'une flèche : une petite tourelle est accolée à sa

face nord. Le clocher-porche date de 1830. La porte date

du XVème siècle. Le baptistère date de 1520. Les cloches datent de 1650.

Cette église est reconstruite partiellement au XIXème siècle, suite à un

incendie en 1951. On y trouve les pierres tombales d'Amice de Quédillac

(1274) et de Mathieu de Quédillac (1248) ;

l'église

Saint-Pierre (XV-XIX-XXème siècle). Dédiée à saint Pierre, prince des

apôtres, l'église de Quédillac se compose d'une nef à chevet droit

accostée de deux chapelles formant bras de croix. Quelques portions

semblent romanes, mais l'ensemble est du XVème siècle, comme le témoignent

les dessins flamboyants des fenêtres. On y voit de vieilles pierres

tombales, notamment celles d'anciens sires de Québriac ensevelis jadis dans

le choeur ; sur l'une de ces dalles est représentée une dame couchée, les

mains jointes, la tête reposant sur un coussin ; sur d'autres sont des écussons

maintenant effacés. Le baron de Montauban était en 1681 seigneur supérieur

dans l'église de Quédillac, mais les droits de fondation et de prééminence

appartenaient, semble-t-il, à l'origine du moins, au sire de Quédillac. On

voit encore dans l'église un ancien banc seigneurial, dit banc de la

Rivière, appartenant en 1708, d'après une inscription qui s'y trouve

gravée, au seigneur de la Rivière-Quédillac, la Bodinais, le Buisson et

la Morandaye ; or, la famille de Quédillac s'était fondue dans les Le

Vayer, seigneurs de la Morandaye au Bois-Gervilly. Aussi le seigneur de la

Morandaye et de la Rivière se disait-il fondateur et prééminencier de

Quédillac au lieu et place des sires de ce nom, ce que lui contestait

toutefois au siècle dernier le prince de Rohan-Guémené, baron de

Montauban. Ce dernier possédait les droits seigneuriaux sur l'assemblée de

Quédillac, qui avait lieu le jour de la Magdeleine en 1681, « laquelle

assemblée se tenait autrefois au jour de Saint-Sauveur » (Déclaration

de la baronnie de Montauban). Ceci nous explique le culte rendu de tout

temps en l'église de Quédillac à une vieille statue du Sauveur réputée

miraculeuse et encore habillée maintenant comme au moyen-âge. On honore

aussi tout spécialement saint Antoine dans ce temple. Les confréries du

Saint-Sacrement et du Rosaire existaient au XVIIIème siècle à Quédillac,

mais elles n'avaient pas de revenu fixe. Il s'y trouvait, en outre, quelques

fondations, telles que celle de deux messes par semaine que rétribuait

l'abbaye de Saint-Méen, etc. Enfin, on voit dans cette église des fonts en

granit, composés de deux cuves grossièrement sculptées et portant cette

date : Mil cinq cens XX (Pouillé de Rennes). L'église primitive de style roman est

restaurée au XVème siècle : elle comprenait jadis une nef à chevet droit

et deux chapelles formant transept. Un ossuaire en bois se voyait autrefois

au sud de la nef. On y trouvait aussi autrefois une vieille statue de

Jésus-Christ. La tour présente un dôme octogonal flanqué de quatre clochetons et sommé

d'un campanile et d'une flèche : une petite tourelle est accolée à sa

face nord. Le clocher-porche date de 1830. La porte date

du XVème siècle. Le baptistère date de 1520. Les cloches datent de 1650.

Cette église est reconstruite partiellement au XIXème siècle, suite à un

incendie en 1951. On y trouve les pierres tombales d'Amice de Quédillac

(1274) et de Mathieu de Quédillac (1248) ;

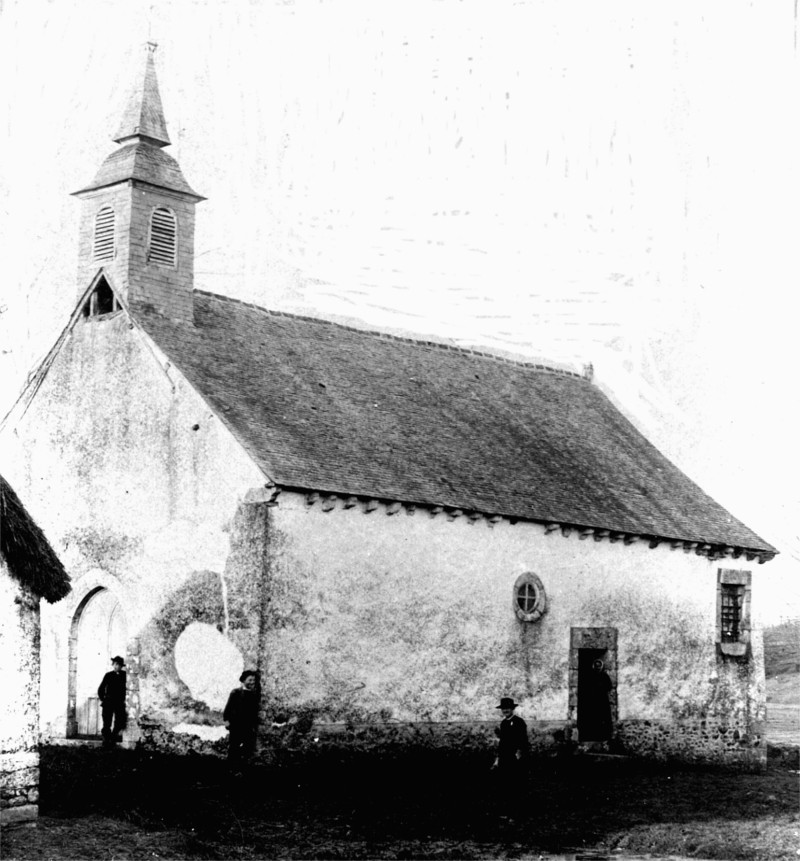

![]() la

chapelle Notre-Dame (XVII-XIXème siècle), située au lieu-dit La Villée et édifiée

par la famille Henry, sieurs de La Heuzelais. Le 15 août 1638, Jean

Tribalet et Jeanne Giron, sa femme, demeurant au village de la Ville-Rivé,

fondèrent une messe hebdomadaire « pour estre dicte en la chapelle que

l'on veut bastir en l'honneur de Dieu et de la très-sainte Vierge, au

village de la Villée », et en attendant sa construction, dans l'église

paroissiale de Quédillac. L'ordinaire approuva cette fondation le 27

octobre 1638 (Registre des insinuations ecclésiastiques de l'évêché de

Saint-Malo). Ainsi, à cette époque, la chapelle frairienne de la Villée

était encore à l'état de projet, mais elle ne dut pas tarder à s'élever.

En 1730, le chapelain en était présenté par le seigneur de la Heuzelaye

(ou Heuzelais), et Jean Marivint en fut alors pourvu. En 1790, la fondation

de la Villée, consistant en vingt messes par an seulement, valait 40 livres

de rente assises sur quelques pièces de terre. Les paroissiens demandèrent

en 1803 la conservation de la chapelle de la Villée, mais ce sanctuaire ne

fut restauré que plus tard. M. Esnaud, curé de Saint-Méen, en fit la réconciliation

le 8 septembre 1861. Depuis cette époque, Notre-Dame de la Villée continue

d'être l'objet de fréquents pèlerinages. L'édifice n'offre d'intéressant

qu'une petite fontaine qui coule extérieurement de la muraille, et,

au-dessus de la porte, un écusson portant les armes des Henry, seigneurs de

la Heuzelaye au XVIIIème siècle : d'azur au lion d'argent armé et

lampassé de gueules, une fasce d'or brochant (Pouillé de Rennes).

Cette chapelle frairienne présente une abside à trois pans et un campanile carré.

La petite fontaine est adossée à son chevet ;

la

chapelle Notre-Dame (XVII-XIXème siècle), située au lieu-dit La Villée et édifiée

par la famille Henry, sieurs de La Heuzelais. Le 15 août 1638, Jean

Tribalet et Jeanne Giron, sa femme, demeurant au village de la Ville-Rivé,

fondèrent une messe hebdomadaire « pour estre dicte en la chapelle que

l'on veut bastir en l'honneur de Dieu et de la très-sainte Vierge, au

village de la Villée », et en attendant sa construction, dans l'église

paroissiale de Quédillac. L'ordinaire approuva cette fondation le 27

octobre 1638 (Registre des insinuations ecclésiastiques de l'évêché de

Saint-Malo). Ainsi, à cette époque, la chapelle frairienne de la Villée

était encore à l'état de projet, mais elle ne dut pas tarder à s'élever.

En 1730, le chapelain en était présenté par le seigneur de la Heuzelaye

(ou Heuzelais), et Jean Marivint en fut alors pourvu. En 1790, la fondation

de la Villée, consistant en vingt messes par an seulement, valait 40 livres

de rente assises sur quelques pièces de terre. Les paroissiens demandèrent

en 1803 la conservation de la chapelle de la Villée, mais ce sanctuaire ne

fut restauré que plus tard. M. Esnaud, curé de Saint-Méen, en fit la réconciliation

le 8 septembre 1861. Depuis cette époque, Notre-Dame de la Villée continue

d'être l'objet de fréquents pèlerinages. L'édifice n'offre d'intéressant

qu'une petite fontaine qui coule extérieurement de la muraille, et,

au-dessus de la porte, un écusson portant les armes des Henry, seigneurs de

la Heuzelaye au XVIIIème siècle : d'azur au lion d'argent armé et

lampassé de gueules, une fasce d'or brochant (Pouillé de Rennes).

Cette chapelle frairienne présente une abside à trois pans et un campanile carré.

La petite fontaine est adossée à son chevet ;

![]() la

croix de pierre, située route de Médréac. Elle figure d'un côté un

Christ accosté de la Vierge et de saint Jean, et de l'autre une Vierge

portant l'enfant Jésus et accompagnée de deux personnages ;

la

croix de pierre, située route de Médréac. Elle figure d'un côté un

Christ accosté de la Vierge et de saint Jean, et de l'autre une Vierge

portant l'enfant Jésus et accompagnée de deux personnages ;

![]() la

croix des Sept-Loups (Moyen Age), située au lieu-dit La Ville-Dolais ;

la

croix des Sept-Loups (Moyen Age), située au lieu-dit La Ville-Dolais ;

![]() le

manoir de Brambuan (XI ou XIIème siècle). Son jardin est entouré de

douves rectangulaires. Ce manoir appartient à la

famille Riou en 1350 et 1427. Arthur Riou est mentionné en 1480 ;

le

manoir de Brambuan (XI ou XIIème siècle). Son jardin est entouré de

douves rectangulaires. Ce manoir appartient à la

famille Riou en 1350 et 1427. Arthur Riou est mentionné en 1480 ;

![]() le

manoir de la Rivière (XV-XVIIIème siècle), reconstruit au XVIIIème

siècle. Ce manoir appartient à la famille Labbé en 1441. Olivier Labbé

est mentionné en 1480. On y trouve une chapelle privative et les armes de la famille Labbé ;

le

manoir de la Rivière (XV-XVIIIème siècle), reconstruit au XVIIIème

siècle. Ce manoir appartient à la famille Labbé en 1441. Olivier Labbé

est mentionné en 1480. On y trouve une chapelle privative et les armes de la famille Labbé ;

![]() le

manoir de la Heuzelais ou Heuzelaye (XVI-XVIIIème siècle). On y trouve un pigeonnier et

une chapelle privative datant du XVème siècle. La chapelle de la Heuzelaye

dépendait de ce manoir. Elle fut bâtie durant le XVème siècle, comme le

prouve la jolie porte en arc d'accolade avec guirlande sculptée qui en

provient et qu'on a transférée dans l'église de Quédillac. Ce sanctuaire

n'était point fondé de messes au XVIIème siècle ; mais M. Truillot,

recteur de Gaël, ayant fait une fondation de messes, le 22 août 1662, pour

une chapelle qu'il se proposait de bâtir à son manoir de Pélineuc, en

Montauban, et étant mort avant d'avoir pu construire celle-ci, ses héritiers

employèrent cette fondation à desservir leur chapelle de la Heuzelaye.

Pour régulariser cette situation, Guy Henry, seigneur de la Heuzelaye et de

Pélineuc, sollicita en 1719, de l'évêque de Saint-Malo, la translation

officielle de la fondation de Pélineuc à

la Heuzelaye, ce qu'approuva le recteur de Montauban (Registre des

insinuations ecclésiastiques de l'évêché de Saint-Malo). En 1750, François

Henry, seigneur de la Heuzelaye, présenta Jean Marivint pour desservir à

la fois les deux chapelles de la Valée et de la Heuzelaye ; l'ordinaire en

pourvut ce prêtre le 16 mai 1750. L'ancienne chapelle de la Heuzelaye

n'existe plus ; on a ensuite créé un nouveau sanctuaire dans l'intérieur

même du manoir (Pouillé de Rennes). Le manoir était entouré de

douves rectangulaires. Propriété de la famille

Henry (en 1719 et en 1750) et de la famille La Riolais (fin XVIIIème

siècle). Ce domaine possède sous l'Ancien Régime un droit de haute justice ;

le

manoir de la Heuzelais ou Heuzelaye (XVI-XVIIIème siècle). On y trouve un pigeonnier et

une chapelle privative datant du XVème siècle. La chapelle de la Heuzelaye

dépendait de ce manoir. Elle fut bâtie durant le XVème siècle, comme le

prouve la jolie porte en arc d'accolade avec guirlande sculptée qui en

provient et qu'on a transférée dans l'église de Quédillac. Ce sanctuaire

n'était point fondé de messes au XVIIème siècle ; mais M. Truillot,

recteur de Gaël, ayant fait une fondation de messes, le 22 août 1662, pour

une chapelle qu'il se proposait de bâtir à son manoir de Pélineuc, en

Montauban, et étant mort avant d'avoir pu construire celle-ci, ses héritiers

employèrent cette fondation à desservir leur chapelle de la Heuzelaye.

Pour régulariser cette situation, Guy Henry, seigneur de la Heuzelaye et de

Pélineuc, sollicita en 1719, de l'évêque de Saint-Malo, la translation

officielle de la fondation de Pélineuc à

la Heuzelaye, ce qu'approuva le recteur de Montauban (Registre des

insinuations ecclésiastiques de l'évêché de Saint-Malo). En 1750, François

Henry, seigneur de la Heuzelaye, présenta Jean Marivint pour desservir à

la fois les deux chapelles de la Valée et de la Heuzelaye ; l'ordinaire en

pourvut ce prêtre le 16 mai 1750. L'ancienne chapelle de la Heuzelaye

n'existe plus ; on a ensuite créé un nouveau sanctuaire dans l'intérieur

même du manoir (Pouillé de Rennes). Le manoir était entouré de

douves rectangulaires. Propriété de la famille

Henry (en 1719 et en 1750) et de la famille La Riolais (fin XVIIIème

siècle). Ce domaine possède sous l'Ancien Régime un droit de haute justice ;

![]() le

manoir de Ranléon (XVII-XVIIIème siècle). Il est entouré de douves. Propriété de la famille

Houssaye (en 1427 et en 1444) et de la famille Saint-Génie (au XVIIIème

siècle). Ce domaine possède sous l'Ancien Régime un droit de haute justice ;

le

manoir de Ranléon (XVII-XVIIIème siècle). Il est entouré de douves. Propriété de la famille

Houssaye (en 1427 et en 1444) et de la famille Saint-Génie (au XVIIIème

siècle). Ce domaine possède sous l'Ancien Régime un droit de haute justice ;

![]() le

pigeonnier (1783), situé au lieu-dit La Ville-Mouart ;

le

pigeonnier (1783), situé au lieu-dit La Ville-Mouart ;

![]() 3 moulins

à eau dont le moulin de Tréguené, de Ropsac et du Domaine ;

3 moulins

à eau dont le moulin de Tréguené, de Ropsac et du Domaine ;

A signaler aussi :

![]() le

pont de Gargate ;

le

pont de Gargate ;

![]() une

maison du XVIème siècle, située au sud de l'église ;

une

maison du XVIème siècle, située au sud de l'église ;

![]() le

Village du Ménéhil. En 1024 les princes bretons Alain et Eudon et la duchesse

Havoise, leur mère, donnèrent à l'abbaye de Saint-Méen tout le minihy de

Quédillac, « totum minihi de Kidillac ». En 1683, l'Ouvrier de ce

monastère jouissait encore de la dîme du Minihil en Quédillac, sur

laquelle il devait 48 boisseaux de seigle au recteur de la paroisse (Dom

Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 359 - Déclaration de l'abbaye

de Saint-Méen) ;

le

Village du Ménéhil. En 1024 les princes bretons Alain et Eudon et la duchesse

Havoise, leur mère, donnèrent à l'abbaye de Saint-Méen tout le minihy de

Quédillac, « totum minihi de Kidillac ». En 1683, l'Ouvrier de ce

monastère jouissait encore de la dîme du Minihil en Quédillac, sur

laquelle il devait 48 boisseaux de seigle au recteur de la paroisse (Dom

Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 359 - Déclaration de l'abbaye

de Saint-Méen) ;

![]() l'ancien

manoir de la Ville-au-Breton, situé route de Montauban-de-Bretagne ;

l'ancien

manoir de la Ville-au-Breton, situé route de Montauban-de-Bretagne ;

![]() l'ancien

manoir de la Bouillère, situé route du Crouais. Il possédait jadis un droit

de haute justice. Propriété de la famille de Landugen en 1427, puis de la

famille de Bini (au XVIIIème siècle) ;

l'ancien

manoir de la Bouillère, situé route du Crouais. Il possédait jadis un droit

de haute justice. Propriété de la famille de Landugen en 1427, puis de la

famille de Bini (au XVIIIème siècle) ;

![]() l'ancien

manoir de la Guérandais ou de la Gérandais ;

l'ancien

manoir de la Guérandais ou de la Gérandais ;

![]() l'ancien

manoir de la Houssaie. Propriété de la famille Léonnais en 1427 et en 1441 ;

l'ancien

manoir de la Houssaie. Propriété de la famille Léonnais en 1427 et en 1441 ;

![]() l'ancien

manoir de la Pelleraie. Propriété de la famille de Launay (en 1350), puis de

la famille Labbé (en 1427) ;

l'ancien

manoir de la Pelleraie. Propriété de la famille de Launay (en 1350), puis de

la famille Labbé (en 1427) ;

![]() l'ancien

manoir de la Bodinaie. Propriété de la famille Gruel en 1427 et en 1441 ;

l'ancien

manoir de la Bodinaie. Propriété de la famille Gruel en 1427 et en 1441 ;

![]() le

village de la Maladrie. Il s'agit certainement de l'emplacement d'une ancienne léproserie.

En faite, dans la paroisse se trouvent deux villages nommés l'un la

Maladrie, l'autre l'Hôpital ; peut-être des Chevaliers-Hospitaliers

possédèrent primitivement le second ;

le

village de la Maladrie. Il s'agit certainement de l'emplacement d'une ancienne léproserie.

En faite, dans la paroisse se trouvent deux villages nommés l'un la

Maladrie, l'autre l'Hôpital ; peut-être des Chevaliers-Hospitaliers

possédèrent primitivement le second ;

![]() l'ancien

manoir de Tréguenec. Propriété de la famille Guignart en 1441 ;

l'ancien

manoir de Tréguenec. Propriété de la famille Guignart en 1441 ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de QUEDILLAC

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1427 sont mentionnés en 1427 à Quedillac les nobles suivants : Mr Eustache de la Houssais, à Rauleon. G. Gruel, à la Bodinaie. J. le Lionais, à la Houxaie. Olivier Labbé, à la Pilleraie. Alain de Landugen, à la Bouce. Perot de Launay, à la Peleraie. J. Riou, à Brebuan. (H. Des Salles).

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1440 (rapport fait par René Le Felle, procureur de Dinan, et Bertrand Sevestre, lieutenant audit lieu), sont mentionnés en 1441 à Quedillac les nobles et manoirs nobles suivants : L'hotel de Ranleon, au seigneur de la Houssaie. L'hotel de la Rougerie, à Charles de Landugen. L'hotel de la Robinaye, à Mre Raoul Gruel. L'hotel de la Houssaie gruel, à Jean le Leonais. L'hotel de Tregnene ou Treguene, à Jeane Grignart. L'hotel de la Rivière, à Olivier Labbé. L'hotel de la Peleraie, à Pierre de la Haye. L'hotel de la Haye Rondet, à G. Riou. L'hotel de la Peleraie, en douaire à Martine Mailten. L'hotel de la Colmenaye, à Olivier Nogue. (D'après Des Salles).

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 8 nobles de Quédillac :

![]() Jacques DE LAUNAY (10

livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

Jacques DE LAUNAY (10

livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Bertrand

DE QUEDILLAC de Taden (200 livres de revenu) : excusé, car appartenant à une compagnie d'ordonnance ;

Bertrand

DE QUEDILLAC de Taden (200 livres de revenu) : excusé, car appartenant à une compagnie d'ordonnance ;

![]() les

héritiers MA. GRUEL (Arthur I) de Saint-Jehan (240 livres de revenu) : défaillants ;

les

héritiers MA. GRUEL (Arthur I) de Saint-Jehan (240 livres de revenu) : défaillants ;

![]() Olivier

LABBE (15 livres de revenu), remplacé par Raoul : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Olivier

LABBE (15 livres de revenu), remplacé par Raoul : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Arthur

RIO de Brambuan (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

Arthur

RIO de Brambuan (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Raoul

RIO (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

Raoul

RIO (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Eustache

ROBERT (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Eustache

ROBERT (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Dame

Jehanne DE ROSTRENEN (400 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Dame

Jehanne DE ROSTRENEN (400 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

© Copyright - Tous droits réservés.