|

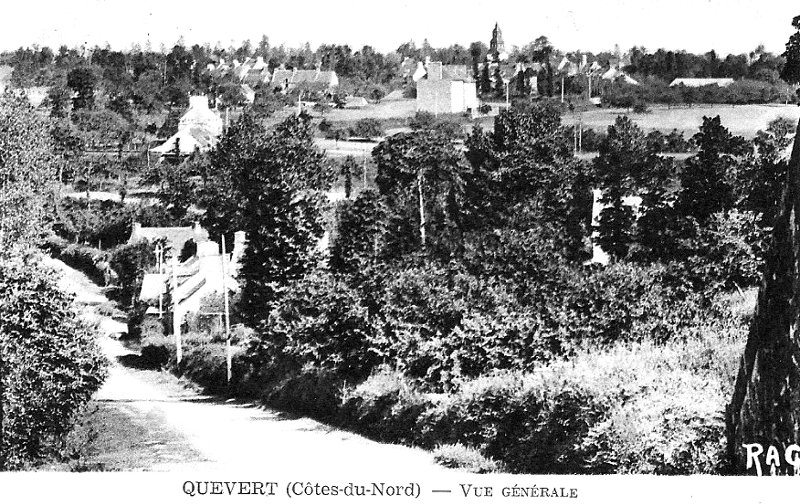

Bienvenue chez les Quévertois |

QUEVERT |

Retour page d'accueil Retour Canton de Dinan-Ouest

La commune de Quévert ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de QUEVERT

Quévert vient du breton « kever » (terre labourée en commun).

Quévert est un démembrement de l'ancienne paroisse primitive de Corseul. Quévert est mentionné dès le XIIème siècle, époque à laquelle Geffroy de Quever est témoin d'une donation faite à l'abbaye de Saint-Aubin-des-Bois à Ruca par un certain Henri, fils de Rio. Quévert (Quever) est cité comme paroisse dès 1232 dans une charte de l'abbaye de Saint-Aubin-des-Bois (Anc. év. III, 75). La paroisse appartient, sous l'Ancien Régime, au diocèse de Saint-Malo. La paroisse dépendait jadis de la subdélégation et du ressort de Dinan. La cure était à l'alternative. La première municipalité de Quévert est élue au début de 1790.

Une aumônerie est signalée, au lieu-dit Vildé-Gouélo, dans un acte de 1182. Il s'agit d'une ancienne possession des Templiers et/ou des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Cet établissement ainsi que la chapelle Saint-Jean dépendaient jadis de la Commanderie du Temple de Lannouée, en Yvignac, puis de celle de La Guerche.

On rencontre les appellations suivantes : Quever (à la fin du XIIème siècle), Par. de Quever (en 1232), Eccl. de Quever (au XVème siècle).

Note 1 : Renseignements Statistiques et Economiques. - Quévert fut ravagé en 1783 par la dysenterie, des fièvres putrides et des angines qui atteignirent plus de 200 personnes. A cette occasion, le chirurgien Harouard, de Dinan, déclara dans un rapport « que ces épidémies étaient provoquées par la mauvaise qualité de l'eau et des aliments, tels que fruits crus, lait baratté et châtaignes, qui forment presque exclusivement la nourriture des pauvres en cette région » (Archives d'Ille-et-Vilaine, C 1363). Superficie : 1.247 hectares. Population. — D'après le Pouillé de Mgr. de la Bastie : 500 communiants. D'après Ogée : 650. — En 1790 : 925 habitants, d'après l'archiviste Tempier. Nous n'avons pu retrouver ni comment se décomposait alors la population de Quévert, ni le chiffre d'impôts qu'elle payait à cette époque. — En 1795 : 16 naissances, 10 mariages, 12 sépultures, pour 974 habitants, dont 327 hommes, 379 femmes et 268 enfants au-dessous de 12 ans. — En 1803 : 985 habitants. — En 1838 : 1.227. — En 1850 : 1.192. — En 1870 : 1.279. — En 1880 : 1.356. — En 1889 : 1.334. — En 1913 : 1.342. — En 1922 : 1.125. Impôts. — En 1778 : 186 contribuables, dont 76 payant moins de 3 livres. — Vingtièmes en 1787 : 1.626 livres 6 sols ; capitation en 1770 : 655 l. 15 s. ; fouages en 1767 : 266 l. — En 1803 : contributions foncières : 3.805 frs. ; Mobilières : 395 frs. Remarque. Le registre des défrichements signale plus de 50 journaux de terre mis en culture dans cette commune, spécialement dans les landes des Picotais, de l'Aublette, des Margots, de la Ville-Amiot, des Bas-Fayaux, la Grande-Lande, etc.;

Note 2 : la commune de Quévert est formée des villages : la Roberdie, la Perlais, la Ville-Pierre, la Fosse, les Pifaudais, Haut-Nonclaux, la Coudraie, la Lande, la Basse-Lande, la Bezardais, Laublette, Malaunay, etc ... Parmi les villages : Vildé-Goello et la Ville-aux-Abbés. Le premier doit son origine aux Templiers. C’est l'Elemosina de Gouelou de la charte de 1182.

Voir aussi

![]() " La paroisse de Quévert durant la Révolution

"

" La paroisse de Quévert durant la Révolution

"

![]()

PATRIMOINE de QUEVERT

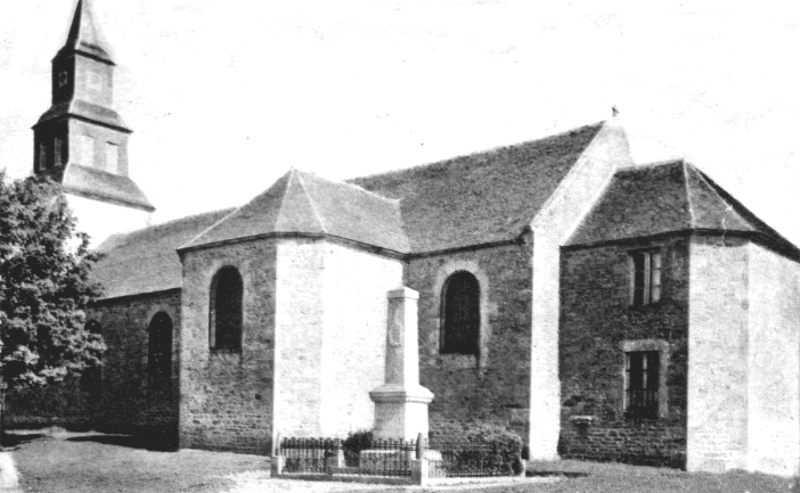

![]() l'église Saint-Laurent (XIXème siècle),

reconstruite à l'emplacement d'une ancienne église primitive de forme

rectangulaire et dépourvue de transept. " En forme de croix latine,

elle fut construite, à l'exception de la tour, en 1837, sur les plans de

François Cocheril, architecte et entrepreneur à Dinan. La tour fut édifiée

en 1841 par M. M. Louis Adam et Edouard Lecomte, entrepreneurs de Dinan.

L’édifice porte au chevet l'inscription : Mriz RIOU R. Gme BELLARD

Mre. 1837 " (R. Couffon). L'église actuelle est

construite en partie en 1819 et des travaux de restauration ont lieu en

1836. La bénédiction de l'église a lieu le 13 avril 1839. En 1841, on

décide de rajouter une tour à trois dômes surmontée d'une croix. Les

stalles datent de 1871. Les verrières datent de 1890. Les fonts

baptismaux, constitués de deux coupoles octogonales, datent du XVIème siècle. Le retable

en bois polychrome date du XVIIème siècle : il est orné des

statues de saint Laurent, de saint Etienne, de saint Guillaume et de

Notre-Dame du Bon Secours. On y trouve des reliquaires renfermant des

reliques de saint Laurent et de saint Guillaume. L'église abrite une statue

de Sainte Anne (accompagnée de la Vierge) qui date du XVIIème siècle ;

l'église Saint-Laurent (XIXème siècle),

reconstruite à l'emplacement d'une ancienne église primitive de forme

rectangulaire et dépourvue de transept. " En forme de croix latine,

elle fut construite, à l'exception de la tour, en 1837, sur les plans de

François Cocheril, architecte et entrepreneur à Dinan. La tour fut édifiée

en 1841 par M. M. Louis Adam et Edouard Lecomte, entrepreneurs de Dinan.

L’édifice porte au chevet l'inscription : Mriz RIOU R. Gme BELLARD

Mre. 1837 " (R. Couffon). L'église actuelle est

construite en partie en 1819 et des travaux de restauration ont lieu en

1836. La bénédiction de l'église a lieu le 13 avril 1839. En 1841, on

décide de rajouter une tour à trois dômes surmontée d'une croix. Les

stalles datent de 1871. Les verrières datent de 1890. Les fonts

baptismaux, constitués de deux coupoles octogonales, datent du XVIème siècle. Le retable

en bois polychrome date du XVIIème siècle : il est orné des

statues de saint Laurent, de saint Etienne, de saint Guillaume et de

Notre-Dame du Bon Secours. On y trouve des reliquaires renfermant des

reliques de saint Laurent et de saint Guillaume. L'église abrite une statue

de Sainte Anne (accompagnée de la Vierge) qui date du XVIIème siècle ;

![]() la chapelle Sainte-Anne du Rocher (XVIIème

siècle). Cette chapelle est élevée suite de la découverte d'un portrait de

sainte Anne. Edifice rectangulaire avec chevet à pans coupés du XVIIème

siècle. Elle fut dotée par le recteur et ses paroissiens le 22 mai 1698,

érigée en chapellenie le 14 juin 1700, et consacrée le 24 juin suivant.

Vendue sous la Révolution, elle fut achetée par la fabrique le 7 juillet

1809. Le bénitier date du XIIIème siècle. On y voit une crucifixion

ancienne au-dessus de la porte. Elle abrite les statues anciennes de sainte

Anne trouvée en terre et vénérée, et de la sainte Vierge. Cette chapelle a reçu la dépouille

mortelle de Mathurin Le Lionnais, abbé de Saint-Melaine, qui mourut au

milieu du XVème siècle ;

la chapelle Sainte-Anne du Rocher (XVIIème

siècle). Cette chapelle est élevée suite de la découverte d'un portrait de

sainte Anne. Edifice rectangulaire avec chevet à pans coupés du XVIIème

siècle. Elle fut dotée par le recteur et ses paroissiens le 22 mai 1698,

érigée en chapellenie le 14 juin 1700, et consacrée le 24 juin suivant.

Vendue sous la Révolution, elle fut achetée par la fabrique le 7 juillet

1809. Le bénitier date du XIIIème siècle. On y voit une crucifixion

ancienne au-dessus de la porte. Elle abrite les statues anciennes de sainte

Anne trouvée en terre et vénérée, et de la sainte Vierge. Cette chapelle a reçu la dépouille

mortelle de Mathurin Le Lionnais, abbé de Saint-Melaine, qui mourut au

milieu du XVème siècle ;

![]() la chapelle de La Lande (XVIIème

siècle), dédiée à Notre-Dame des sept douleurs. Edifice de plan rectangulaire avec chevet

à pans coupés datant de la fin du XVIIème siècle ;

la chapelle de La Lande (XVIIème

siècle), dédiée à Notre-Dame des sept douleurs. Edifice de plan rectangulaire avec chevet

à pans coupés datant de la fin du XVIIème siècle ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Jean de l'Aublette, aujourd'hui disparue. C’était la

chapelle de la commanderie. Le baillage de Vildé-Goello dépendit plus tard

de la communauté de la Noë ;

l'ancienne

chapelle Saint-Jean de l'Aublette, aujourd'hui disparue. C’était la

chapelle de la commanderie. Le baillage de Vildé-Goello dépendit plus tard

de la communauté de la Noë ;

![]() l'ancien presbytère (XVIIIème

siècle), dont la construction a été financée en partie par la famille de

Couëssin. L'édifice sert aujourd'hui de centre culturel et bibliothèque ;

l'ancien presbytère (XVIIIème

siècle), dont la construction a été financée en partie par la famille de

Couëssin. L'édifice sert aujourd'hui de centre culturel et bibliothèque ;

![]() la croix du cimetière (XVIIIème

siècle) ;

la croix du cimetière (XVIIIème

siècle) ;

![]() le château de l'Aublette (XVIème

siècle) ;

le château de l'Aublette (XVIème

siècle) ;

![]() le manoir de La Lande (1750) ;

le manoir de La Lande (1750) ;

![]() 2 moulins ;

2 moulins ;

A signaler aussi :

![]() quelques vestiges préhistoriques et

gallo-romaines (chemin de l'Etrat) ;

quelques vestiges préhistoriques et

gallo-romaines (chemin de l'Etrat) ;

![]() la

découverte de monnaies romaines ;

la

découverte de monnaies romaines ;

![]() l'ancien

château de la Brosse, aujourd'hui complètement en ruines. Cet édifice

était autrefois une place fortifiée. En 1400, il appartenait à Jean du

Bois-Riou, seigneur de la Brosse, dont le fils nommé Bertrand, fut

chambellan du duc de Bretagne François II. Bertrand eut lui-même pour fils

François du Bois-Riou, qui épousa Anne de Montauban. Gilles du Bois-Riou,

de cette même famille, fut successivement gentilhomme de la chambre du duc

François II, et maître d'hôtel de la reine Anne, en 1508, après le

mariage de cette dernière avec Louis XII. Anne du Bois-Riou, soeur du

précédent, croyons-nous, épousa Christophe de Beaumanoir. En 1680, la

seigneurie de la Brosse appartenait à François du Bois-Riou, qui la

transmit à ses enfants ;

l'ancien

château de la Brosse, aujourd'hui complètement en ruines. Cet édifice

était autrefois une place fortifiée. En 1400, il appartenait à Jean du

Bois-Riou, seigneur de la Brosse, dont le fils nommé Bertrand, fut

chambellan du duc de Bretagne François II. Bertrand eut lui-même pour fils

François du Bois-Riou, qui épousa Anne de Montauban. Gilles du Bois-Riou,

de cette même famille, fut successivement gentilhomme de la chambre du duc

François II, et maître d'hôtel de la reine Anne, en 1508, après le

mariage de cette dernière avec Louis XII. Anne du Bois-Riou, soeur du

précédent, croyons-nous, épousa Christophe de Beaumanoir. En 1680, la

seigneurie de la Brosse appartenait à François du Bois-Riou, qui la

transmit à ses enfants ;

Voir

![]() "

Informations

diverses sur la ville de Quévert ".

"

Informations

diverses sur la ville de Quévert ".

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de QUEVERT

Les nobles à Quévert en 1472 (lors de la Montre de l'archidiaconé de Dinan en l'évêché de Saint-Malo, tenue par noble Guillaume Chauvin, sieur du Bois, chancelier de Bretagne, et Jean Manhugeon, grand maître de l'artillerie, commissaire du Duc, le 5-6 mai 1472). — Les documents qu'a utilisés Des Salles ne contiennent rien concernant les réformations. Ils mentionnent seulement à la montre de 1472, sous la rubrique « Quenez », lisez Quévert, les noms de : « Malo des Brousses, jusarmier en brigandine ; Raoullet Ruffier ; les hoirs Philippe Esnault, non comparus ; Allain Lemesle et Jean Renaud, non comparus », tous gentilshommes habitant ladite localité.

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 3 nobles de Quévert :

![]() Malo DES BROUCES (5 livres de revenu) : porteur d’une brigandine

et comparaît armé d’une jusarme ;

Malo DES BROUCES (5 livres de revenu) : porteur d’une brigandine

et comparaît armé d’une jusarme ;

![]() Alain LE MELLE (5 livres de revenu) : défaillant ;

Alain LE MELLE (5 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Geoffroy REGNAULD (2 livres de revenu) : comparaît revêtu

d’une robe ;

Geoffroy REGNAULD (2 livres de revenu) : comparaît revêtu

d’une robe ;

© Copyright - Tous droits réservés.