|

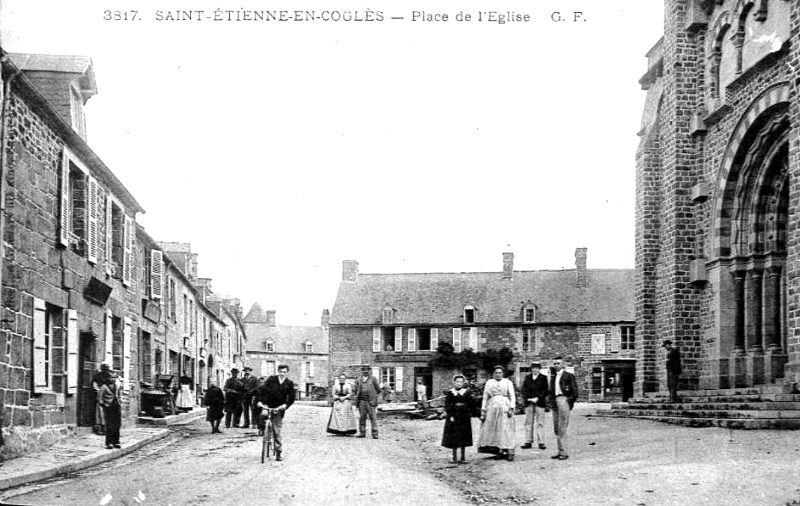

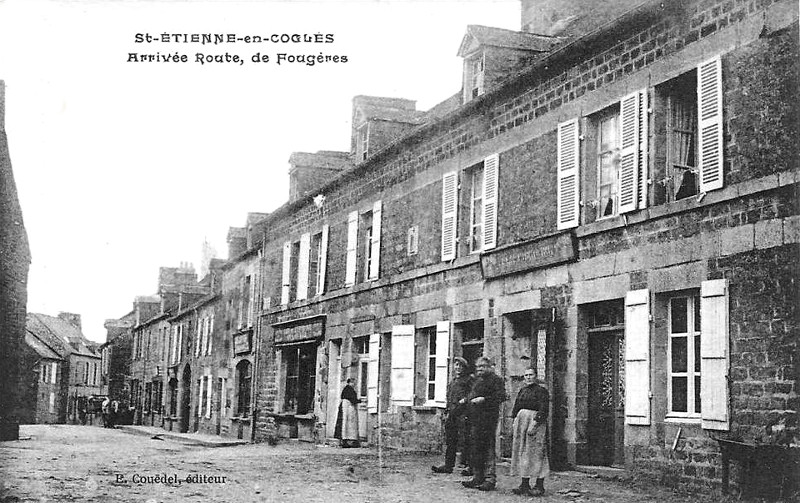

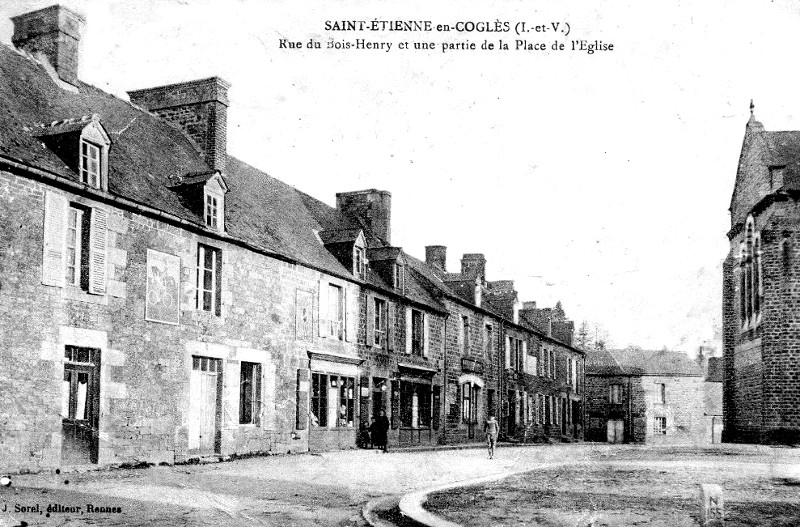

Bienvenue chez les Stéphanais |

SAINT-ETIENNE-EN-COGLES |

Retour page d'accueil Retour Canton de Saint-Brice-en-Coglès

La commune de

Saint-Etienne-en-Coglès ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-ETIENNE-EN-COGLES

Saint-Etienne-en-Coglès vient du breton "coglez" (nord).

La paroisse de Saint-Etienne-en-Coglès est mentionnée dès le Xème siècle sous le nom de " ecclesia sancti stephani de Cogles ". La première église, dédiée à saint Etienne (premier martyr), est édifiée au XIème siècle. Elle est citée dans un acte de 1093, qui déclare qu'elle sera desservie par les moines de l'abbaye de Saint-Serge d'Angers.

Dans le courant du XIème siècle, l'église de Saint-Etienne appartenait aux héritiers d'un seigneur nommé Renier de Taillie, qui avait possédé la chapelle de Bréal-sous-Vitré. Renier ayant donné cette dernière à l'abbaye de Saint-Serge d'Angers, des difficultés à la naissance desquelles ses héritiers, Méril de Taillie et Juhel, ne demeurèrent pas étrangers, s'élevèrent entre les religieux de cette abbaye et ceux de Saint-Jouin-de-Marne, qui, possesseur de l'église du Pertre, prétendaient également avoir des droits sur Bréal. Ces seigneurs finirent plus tard par reconnaître leurs torts et confirmèrent les religieux de Saint-Serge dans la possession de la chapelle de Bréal. De plus, pour les dédommager des contrariétés qu'ils leur avaient suscitées, ils s'engagèrent, dans le cas où ils appelleraient des religieux pour desservir l'église de Saint-Etienne-en-Coglais, à ne pas les prendre dans une autre abbaye (« Sancto Sergio promiserunt ut si aliquando mitterent monachos in ecclesia Sancti Stephani de Cogles Sancti Sergii monachi mitterentur » - Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 477). Ces faits se passèrent du temps d'Achard, abbé de Saint-Serge de 1082 à 1093. Cet engagement se fut pas tenu, parce que l'église de Saint-Etienne fut remise entre les mains de l'ordinaire par Méril et Juhel ou par les héritiers. Nous voyons, en effet, dans le siècle suivant, Hamelin, évêque de Rennes (1127-1141), donner cette église aux chanoines réguliers de Toussaints d'Angers. Ceux-ci fondèrent à Saint-Etienne un prieuré-cure.

Au XVème ou XVIème siècle, un château se dresse, au nord-est du bourg, sur les bords de La Loisance (ou Loyance). Saint-Etienne, cité dès 1146, était le gage féodé de la sergentise du Coglès et exerçait au bourg de Saint-Brice-en-Coglès un droit de haute justice. On voyait autrefois les cep et collier de la seigneurie de Saint-Etienne au bourg de Saint-Etienne-en-Coglès. Le gibet de la seigneurie de Saint-Etienne se dressait au XVIIème siècle au haut de la lande de Saint-Eustache et au sud de la chapelle Saint-Eustache (Pouillé de Rennes). C'est vers 1880 que Saint-Etienne-en-Coglais change de nom et s'appelle Saint-Etienne-en-Coglès.

On rencontre les appellations suivantes : Ecclesia Sancti Stephani de Cogles (au XIème siècle), Sanctus Stephanus Fulgeriensis (au XIIème siècle).

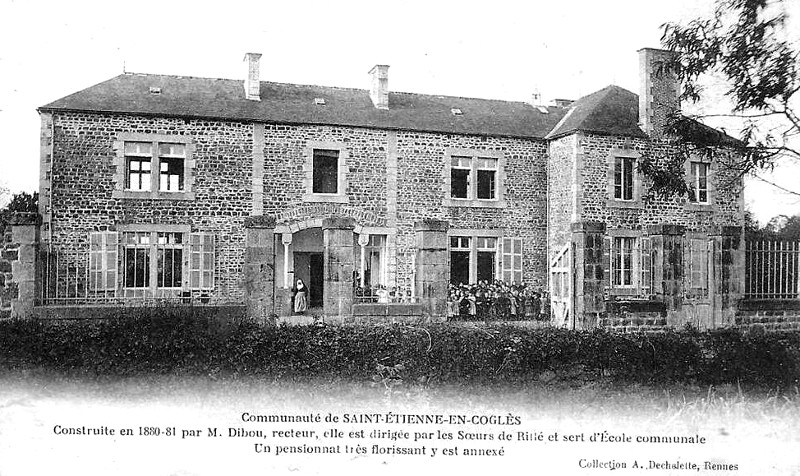

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Saint-Etienne-en-Coglès : Raoul Le Déour (chanoine régulier, en 1419). Sébastien Thomé (trésorier et chanoine de Rennes, il rendit aveu au roi le 25 juin 1543 pour le prieuré-cure qu'il tenait en commende). Nicolas Dupont (en 1581). Jean Pichot (en 1602). François Martin (en 1606). Jean Pellier (en 1632, il rendit aveu au roi le 5 décembre 1662 pour son prieuré-cure qu'il tenait également en commende). Jean Le Tourneulx (en 1674 ; décédé en 1681). Jean de Botherel (prêtre du diocèse, bachelier en théologie, il rendit aveu le 30 janvier 1683 ; il devint prieur de Notre-Dame de Fougères et résigna en faveur du suivant). Louis-Pierre Broc de la Tuvelière (prêtre du diocèse, pourvu le 13 septembre 1724, il résigna en faveur de son fils, qui se fit chanoine régulier ; décédé en 1748). Frère Honorat-Pierre Broc de la Tuvelière (il fut pourvu le 11 septembre 1748 ; décédé en 1764). Frère André Pitat (chanoine régulier comme le précédent et comme les suivants, il fut pourvu le 29 mars 1764 ; décédé peu après). Frère Jean-Baptiste Le Page de Varancé (pourvu le 18 janvier 1765, il se démit au bout de l'année). Frère François Richer (pourvu le 2 janvier 1766, il gouverna jusqu'à la Révolution). Pierre Laignier (1803, décédé en 1824). Julien-François Geffroy (1824-1838). N... Hardy de la Largère (1838-1850). Louis Leverrier (1850, décédé en 1872). Jean-Marie Garnier (1872-1878). Julien Dibou (à partir de 1878), ....

Voir

![]() "

Les

origines de la paroisse de Saint-Etienne-en-Coglès

".

"

Les

origines de la paroisse de Saint-Etienne-en-Coglès

".

![]()

PATRIMOINE de SAINT-ETIENNE-EN-COGLES

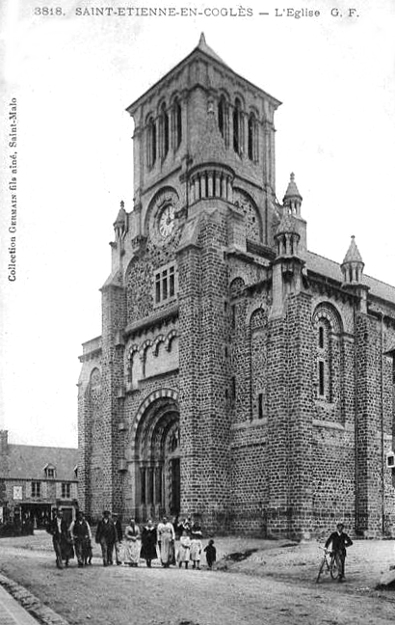

![]() l'église

Saint-Etienne (1895), oeuvre de l'architecte Henri Mellet. La première église est construite au XIème siècle.

L'église romane comprenait une nef, une abside et une tour en pierre à

l'entrée de l'abside : un transept y avait été ajouté en 1615, et

l'abside avait été démolie en 1778. Cette église primitive, remaniée en 1615,

est restaurée en 1833 puis démolie. Dédiée à saint Etienne, martyr, fêté le 3 août, cette église

était au commencement du XVIIème siècle un remarquable spécimen de

l'architecture romane. Elle se composait d'une nef terminée par une abside

en cul-de-four, à l'entrée de laquelle s'élevait une belle tour. Ce plan

a été malheureusement modifié par l'adjonction, en 1615, de deux

transepts et par la destruction bien regrettable de l'abside en 1778. A la

fin du XIXème siècle, l'on voit encore avec intérêt ce qui subsiste de

cette antique construction. « La façade occidentale est d'une extrême

simplicité et remarquable surtout par la pureté et la régularité de ses

lignes. Elle est construite tout entière en moellons mêlés de briques et

noyés dans un mortier de chaux ; elle est butée à chacun de ses angles

par un contrefort en pierres de grand appareil, saillant de 15 à 16 centimètres.

Ces contreforts se terminent, à la naissance du toit, par une sorte de

larmier qui se prolonge dans toute la longueur de la façade et qui est formé

par un simple retrait du mur dans la partie supérieure. Cette façade ne présente

d'autre ouverture que la porte, au-dessus de laquelle se trouve un œil-de-boeuf.

Cette porte, étroite et peu élevée, et dont l'arcade est en plein cintre,

s'ouvre au milieu d'un massif en maçonnerie qui fait saillie sur le plein

du mur et dont les jambages extérieurs viennent se rattacher à leur sommet

au larmier susdit. Cette avancée repose, des deux côtés de la baie

proprement dite, sur deux colonnes demi-engagées, en pierre de granit

grossièrement travaillée, dont la base est formée par un simple

renflement du fût avec un petit filet, et les chapiteaux par un léger évasement

de leur partie supérieure, résultant de l'aplatissement de ce même fût

avec un simple chanfrein en guise de tailloir. La face de l'un de ces

chapiteaux est relevée par deux filets croisés en diagonale en forme d'X ;

l'autre par deux figurines qui sont presque entièrement effacées. La porte

proprement dite s'ouvre en retrait de ce massif. Elle présente une

archivolte formée par deux voussures à plein cintre et à vives arêtes.

Il n'en est pas de même de ses jambages, dont les angles sont rabattus, et

sur la surface desquels est creusée, dans toute la longueur, une rainure

qui donne naissance à deux colonnettes surmontées par un chanfrein se

reliant avec le tailloir des colonnes du massif dans lequel la porte est

encadrée, et faisant corps avec lui » (M. Maupillé, Notices

historiques sur les paroisses du canton de Saint-Brice, 59). La nef conserve

encore à la fin du XIXème siècle une partie de ses contreforts plats et

de ses fenêtres en meurtrières, mais on l'a ajourée d'autres fenêtres

modernes. « La tour s'élevait à l'arrière de la nef et au-devant de

l'abside ; elle reposait sur deux grandes arcades qui se dressaient entre

ces deux parties de l'édifice. Aujourd'hui que l'abside est détruite, elle

se trouve à l'extrémité du chevet, et l'autel est engagé sous la première

arcade. La seconde, qui est murée, est à découvert extérieurement et

laisse encore apercevoir dans son archivolte quelques traces des peintures

dont elle était autrefois décorée. Cette tour, dont l'élévation peut être

de 16 à 17 mètres et qui est entièrement construite en pierres, repose

sur une base quadrangulaire qui atteint jusqu'à la hauteur du faîte de l'église

; elle présente sur chacune de ses faces, disposées par étage, mais en

nombre inégal sur chacune d'elles, de petites ouvertures larges de 12 à 15

centimètres sur une hauteur de 50 à 55 centimètres, dont l'amortissement

est en plein cintre, et qui sont destinées à l'émission du son des

cloches placées vis-à-vis d'elles dans l'intérieur. Ce soubassement se

termine par un simple tore qui tient lieu de corniche et repose sur une

ligne de modillons entièrement frustres. Au-dessus de l'édifice, construit

en moellons parfaitement appareillés, s'élève le clocher en forme de

pyramide octogone. Sur la plate-forme résultant de l'abbatue des angles,

aux quatre coins de la tour, se dressent quatre clochetons hexagones ;

quatre pinacles, ajourés par une baie longue et étroite en forme de

meurtrière, couvrent autant que possible la nudité des faces intermédiaires

» (M. Maupillé, Notices historiques sur les paroisses du canton de

Saint-Brice, 60). Il ne nous reste à signaler dans cette église que les

peintures sur bois qui couvrent le plafond de la chapelle septentrionale, dédiée

à la Sainte Vierge. Ces peintures, oeuvre du XVIIème siècle, représentent

en cinq caissons la grande scène du jugement dernier. Au centre au voit

N.-S. Jésus exerçant les fonctions de juge souverain des vivants et des

morts, et encensé par deux anges. Dans les médaillons latéraux sont saint

Etienne agenouillé au milieu des pierres qu'on lui a jetées, et saint

Jean-Baptiste avec son agneau, l'un et l'autre suppliant le Seigneur,

pendant que des anges sonnent de la trompette pour réveiller les morts ;

les deux autres médaillons représentent, l'un les élus dans le bonheur du

ciel, et l'autre les damnés refoulés par un ange dans les flammes éternelles.

Enfin, aux quatre coins du plafond sont les évangélistes avec leurs emblèmes

; tous les interstices de ce plafond sont occupés par des arabesques très-variées.

Le seigneur de Saint-Etienne était supérieur, fondateur et prééminencier

en cette église. En 1623 on voyait autour de l'édifice, « par dehors

et par dedans, une très-ancienne litre ou ceinture chargée d'escussons

apparaissant fort peu en dehors mais fort apparents en dedans, les

principaux desquels sont d'argent à la quintefeuille de gueules à l'orle

d'hermines et my-party desdites armes et de diverses alliances, lesquelles

armes sont celles des seigneurs de Sainct-Estienne auparavant que ladite

seigneurie fût tombée ès maisons de Lorgeril, Rohan et Maure ». A la

même époque apparaissait « en une vitre qui est au costé du grand

autel vers l'épître une bannière des armes de Maure escartelées de

Rohan, le tiers contrescartelé de Navarre et d'Evreux, le quart du Plessix-Anger,

et sur le tout d'hermines party de Milan ». Un écusson presque

semblable était sur un banc « joignant les marches du grand autel, du

costé de l'évangile » ; un autre grand banc était dans la nef,

devant l'autel de Notre-Dame, et « contre les fonts baptismaux » étaient

sculptés en pierre quatre écussons portant les armes de Saint-Etienne, de

Lorgeril et de Parthenay. Enfin, il existait alors « une chapelle estant

en la nef ducosté de l'espitre », présentant sur sa muraille «

deux grandes bannières de pierre dure » aux armes et alliances de

Maure (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de Piré, et

Pouillé de Rennes). Quatre écussons aux armes des seigneurs de Saint-Etienne, des de

Partenay et de Lorgeril se voyaient jadis contre les fonts baptismaux. Les

armes des seigneurs de Saint-Etienne ornaient également les vitres et une

litre intérieure et extérieure. La nef de l'église actuelle date de 1895. Les stalles datent de 1953. Les fonts

baptismaux datent de 1767. L'autel de la Vierge provient de la cathédrale

de Senlis. Les stalles, oeuvres du sculpteur Théodore Herbel, datent de

1953. Le vitrail représentant Saint Julien, oeuvre du maître verrier

Félix Gaudin, date de 1895. On y trouve une pierre tombale du XII-XIIIème siècle ;

l'église

Saint-Etienne (1895), oeuvre de l'architecte Henri Mellet. La première église est construite au XIème siècle.

L'église romane comprenait une nef, une abside et une tour en pierre à

l'entrée de l'abside : un transept y avait été ajouté en 1615, et

l'abside avait été démolie en 1778. Cette église primitive, remaniée en 1615,

est restaurée en 1833 puis démolie. Dédiée à saint Etienne, martyr, fêté le 3 août, cette église

était au commencement du XVIIème siècle un remarquable spécimen de

l'architecture romane. Elle se composait d'une nef terminée par une abside

en cul-de-four, à l'entrée de laquelle s'élevait une belle tour. Ce plan

a été malheureusement modifié par l'adjonction, en 1615, de deux

transepts et par la destruction bien regrettable de l'abside en 1778. A la

fin du XIXème siècle, l'on voit encore avec intérêt ce qui subsiste de

cette antique construction. « La façade occidentale est d'une extrême

simplicité et remarquable surtout par la pureté et la régularité de ses

lignes. Elle est construite tout entière en moellons mêlés de briques et

noyés dans un mortier de chaux ; elle est butée à chacun de ses angles

par un contrefort en pierres de grand appareil, saillant de 15 à 16 centimètres.

Ces contreforts se terminent, à la naissance du toit, par une sorte de

larmier qui se prolonge dans toute la longueur de la façade et qui est formé

par un simple retrait du mur dans la partie supérieure. Cette façade ne présente

d'autre ouverture que la porte, au-dessus de laquelle se trouve un œil-de-boeuf.

Cette porte, étroite et peu élevée, et dont l'arcade est en plein cintre,

s'ouvre au milieu d'un massif en maçonnerie qui fait saillie sur le plein

du mur et dont les jambages extérieurs viennent se rattacher à leur sommet

au larmier susdit. Cette avancée repose, des deux côtés de la baie

proprement dite, sur deux colonnes demi-engagées, en pierre de granit

grossièrement travaillée, dont la base est formée par un simple

renflement du fût avec un petit filet, et les chapiteaux par un léger évasement

de leur partie supérieure, résultant de l'aplatissement de ce même fût

avec un simple chanfrein en guise de tailloir. La face de l'un de ces

chapiteaux est relevée par deux filets croisés en diagonale en forme d'X ;

l'autre par deux figurines qui sont presque entièrement effacées. La porte

proprement dite s'ouvre en retrait de ce massif. Elle présente une

archivolte formée par deux voussures à plein cintre et à vives arêtes.

Il n'en est pas de même de ses jambages, dont les angles sont rabattus, et

sur la surface desquels est creusée, dans toute la longueur, une rainure

qui donne naissance à deux colonnettes surmontées par un chanfrein se

reliant avec le tailloir des colonnes du massif dans lequel la porte est

encadrée, et faisant corps avec lui » (M. Maupillé, Notices

historiques sur les paroisses du canton de Saint-Brice, 59). La nef conserve

encore à la fin du XIXème siècle une partie de ses contreforts plats et

de ses fenêtres en meurtrières, mais on l'a ajourée d'autres fenêtres

modernes. « La tour s'élevait à l'arrière de la nef et au-devant de

l'abside ; elle reposait sur deux grandes arcades qui se dressaient entre

ces deux parties de l'édifice. Aujourd'hui que l'abside est détruite, elle

se trouve à l'extrémité du chevet, et l'autel est engagé sous la première

arcade. La seconde, qui est murée, est à découvert extérieurement et

laisse encore apercevoir dans son archivolte quelques traces des peintures

dont elle était autrefois décorée. Cette tour, dont l'élévation peut être

de 16 à 17 mètres et qui est entièrement construite en pierres, repose

sur une base quadrangulaire qui atteint jusqu'à la hauteur du faîte de l'église

; elle présente sur chacune de ses faces, disposées par étage, mais en

nombre inégal sur chacune d'elles, de petites ouvertures larges de 12 à 15

centimètres sur une hauteur de 50 à 55 centimètres, dont l'amortissement

est en plein cintre, et qui sont destinées à l'émission du son des

cloches placées vis-à-vis d'elles dans l'intérieur. Ce soubassement se

termine par un simple tore qui tient lieu de corniche et repose sur une

ligne de modillons entièrement frustres. Au-dessus de l'édifice, construit

en moellons parfaitement appareillés, s'élève le clocher en forme de

pyramide octogone. Sur la plate-forme résultant de l'abbatue des angles,

aux quatre coins de la tour, se dressent quatre clochetons hexagones ;

quatre pinacles, ajourés par une baie longue et étroite en forme de

meurtrière, couvrent autant que possible la nudité des faces intermédiaires

» (M. Maupillé, Notices historiques sur les paroisses du canton de

Saint-Brice, 60). Il ne nous reste à signaler dans cette église que les

peintures sur bois qui couvrent le plafond de la chapelle septentrionale, dédiée

à la Sainte Vierge. Ces peintures, oeuvre du XVIIème siècle, représentent

en cinq caissons la grande scène du jugement dernier. Au centre au voit

N.-S. Jésus exerçant les fonctions de juge souverain des vivants et des

morts, et encensé par deux anges. Dans les médaillons latéraux sont saint

Etienne agenouillé au milieu des pierres qu'on lui a jetées, et saint

Jean-Baptiste avec son agneau, l'un et l'autre suppliant le Seigneur,

pendant que des anges sonnent de la trompette pour réveiller les morts ;

les deux autres médaillons représentent, l'un les élus dans le bonheur du

ciel, et l'autre les damnés refoulés par un ange dans les flammes éternelles.

Enfin, aux quatre coins du plafond sont les évangélistes avec leurs emblèmes

; tous les interstices de ce plafond sont occupés par des arabesques très-variées.

Le seigneur de Saint-Etienne était supérieur, fondateur et prééminencier

en cette église. En 1623 on voyait autour de l'édifice, « par dehors

et par dedans, une très-ancienne litre ou ceinture chargée d'escussons

apparaissant fort peu en dehors mais fort apparents en dedans, les

principaux desquels sont d'argent à la quintefeuille de gueules à l'orle

d'hermines et my-party desdites armes et de diverses alliances, lesquelles

armes sont celles des seigneurs de Sainct-Estienne auparavant que ladite

seigneurie fût tombée ès maisons de Lorgeril, Rohan et Maure ». A la

même époque apparaissait « en une vitre qui est au costé du grand

autel vers l'épître une bannière des armes de Maure escartelées de

Rohan, le tiers contrescartelé de Navarre et d'Evreux, le quart du Plessix-Anger,

et sur le tout d'hermines party de Milan ». Un écusson presque

semblable était sur un banc « joignant les marches du grand autel, du

costé de l'évangile » ; un autre grand banc était dans la nef,

devant l'autel de Notre-Dame, et « contre les fonts baptismaux » étaient

sculptés en pierre quatre écussons portant les armes de Saint-Etienne, de

Lorgeril et de Parthenay. Enfin, il existait alors « une chapelle estant

en la nef ducosté de l'espitre », présentant sur sa muraille «

deux grandes bannières de pierre dure » aux armes et alliances de

Maure (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de Piré, et

Pouillé de Rennes). Quatre écussons aux armes des seigneurs de Saint-Etienne, des de

Partenay et de Lorgeril se voyaient jadis contre les fonts baptismaux. Les

armes des seigneurs de Saint-Etienne ornaient également les vitres et une

litre intérieure et extérieure. La nef de l'église actuelle date de 1895. Les stalles datent de 1953. Les fonts

baptismaux datent de 1767. L'autel de la Vierge provient de la cathédrale

de Senlis. Les stalles, oeuvres du sculpteur Théodore Herbel, datent de

1953. Le vitrail représentant Saint Julien, oeuvre du maître verrier

Félix Gaudin, date de 1895. On y trouve une pierre tombale du XII-XIIIème siècle ;

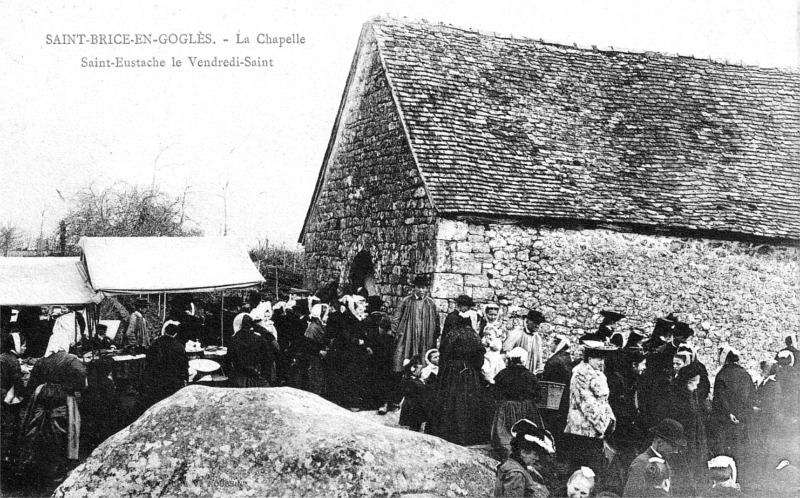

![]() la

chapelle Saint-Eustache (XVIIème siècle). Cette chapelle est restaurée en

1955. Cette chapelle frairienne, située sur le bord de la route de Fougères,

devait exister en 1623, puisqu'il est alors fait mention de l'ancien gibet

seigneurial de Saint-Etienne, élevé « au haut de la lande de Sainct-Eustache

». L'édifice actuel semble du XVIIème siècle et n'offre aucun intérêt

; à la porte est rejetée une vieille table d'autel composée d'une énorme

dalle reposant sur deux colonnes, et vraisemblablement à l'origine sur un

massif triangulaire central. Saint-Eustache était jadis le but d'un pèlerinage

très-fréquenté, le jour du Vendredi-Saint, par les habitants de toutes

les paroisses voisines, non seulement de Bretagne, mais encore de Normandie

et du Maine, qui viennent s'y faire évangéliser. A noter que la paroisse

de Saint-Etienne est la patrie de saint Hamon, moine de Savigny-le-Vieux. Ce dernier

naquit dans les dernières années du XIème siècle au village de Landécot,

qui subsiste encore de nos jours (Pouillé de Rennes) ;

la

chapelle Saint-Eustache (XVIIème siècle). Cette chapelle est restaurée en

1955. Cette chapelle frairienne, située sur le bord de la route de Fougères,

devait exister en 1623, puisqu'il est alors fait mention de l'ancien gibet

seigneurial de Saint-Etienne, élevé « au haut de la lande de Sainct-Eustache

». L'édifice actuel semble du XVIIème siècle et n'offre aucun intérêt

; à la porte est rejetée une vieille table d'autel composée d'une énorme

dalle reposant sur deux colonnes, et vraisemblablement à l'origine sur un

massif triangulaire central. Saint-Eustache était jadis le but d'un pèlerinage

très-fréquenté, le jour du Vendredi-Saint, par les habitants de toutes

les paroisses voisines, non seulement de Bretagne, mais encore de Normandie

et du Maine, qui viennent s'y faire évangéliser. A noter que la paroisse

de Saint-Etienne est la patrie de saint Hamon, moine de Savigny-le-Vieux. Ce dernier

naquit dans les dernières années du XIème siècle au village de Landécot,

qui subsiste encore de nos jours (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancien

prieuré-cure de Saint-Etienne-en-Coglais (ou Saint-Etienne-en-Coglès).

Hamelin, évêque de Rennes (1127-1141), donna aux chanoines réguliers de

Toussaints l'église de Saint-Etienne de Fougères ; il s'agit évidemment

ici de Saint-Etienne-en-Coglais (Saint-Etienne-en-Coglès). Ce prélat avait

commencé par être abbé de Saint-Aubin d'Angers (abbaye, située dans un

faubourg d'Angers et fondée en 1108 par Regnaud, évêque de cette ville),

et avait dû connaître en cette ville Robert, premier abbé de Toussaints,

auquel il fit ce don. Son successeur sur le siège de Rennes, Alain Ier,

confirma au même abbé Robert, vers 1145, la donation de l'église de

Saint-Etienne (Gallia christiana, XIV, 710). C'est probablement vers cette

époque que fut construite l'église tout à la fois priorale et paroissiale

de Saint-Etienne-en-Coglès, l'un des spécimens les plus intéressants de

l'architecture romane dans notre diocèse. Le prieuré-cure de Saint-Etienne,

tombé en commende vers le XVIème siècle, demeura en cet état jusqu'au

milieu du XVIIIème siècle. A cette dernière époque, Louis-Pierre Broc de

la Tuvelière, prieur-recteur, résigna son bénéfice en faveur de son fils

Hongré-Pierre Broc de la Tuvelière, qui se fit chanoine régulier vers

1750. Les successeurs de ce dernier continuèrent jusqu'au temps de la Révolution

à appartenir à la Congrégation de Sainte-Geneviève (Registre des

insinuations ecclésiastiques de l'évêché de Rennes). En 1543, le prieur

commendataire Sébastien Thomé, trésorier et chanoine de Rennes, déclara

au roi, le 21 juin, que son prieuré se composait « d'une maison

priorale avec cour, jardin et herbrégement, et de quatre pièces de terre,

le tout contenant environ 8 journaux » (Archives départementales de la

Loire-Inférieure). Mais, en 1790, les dépendances du prieuré avaient

augmenté un peu, et frère François Richer, chanoine régulier, alors

prieur-recteur, jouissait : du presbytère et de son pourpris, estimés 250

livres de revenu ; — de deux jardins et de 13 journaux de terre, estimés

ensemble 328 livres de rente ; — de la totalité des dîmes de la

paroisse, évaluées à 4 000 livres ; total du bénéfice, 4 578 livres de

rente. Cette estimation des revenus fut celle de la municipalité de

Saint-Etienne à cette époque ; toutefois le prieur François Richer prétendit,

le 24 février 1790, n'avoir en réalité que 10 journaux de terre et 4 000

livres de rente ; il ajouta que ses charges montaient à environ 1 200

livres ayant deux vicaires à entretenir, des décimes à payer, etc.

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1, V, 27).

l'ancien

prieuré-cure de Saint-Etienne-en-Coglais (ou Saint-Etienne-en-Coglès).

Hamelin, évêque de Rennes (1127-1141), donna aux chanoines réguliers de

Toussaints l'église de Saint-Etienne de Fougères ; il s'agit évidemment

ici de Saint-Etienne-en-Coglais (Saint-Etienne-en-Coglès). Ce prélat avait

commencé par être abbé de Saint-Aubin d'Angers (abbaye, située dans un

faubourg d'Angers et fondée en 1108 par Regnaud, évêque de cette ville),

et avait dû connaître en cette ville Robert, premier abbé de Toussaints,

auquel il fit ce don. Son successeur sur le siège de Rennes, Alain Ier,

confirma au même abbé Robert, vers 1145, la donation de l'église de

Saint-Etienne (Gallia christiana, XIV, 710). C'est probablement vers cette

époque que fut construite l'église tout à la fois priorale et paroissiale

de Saint-Etienne-en-Coglès, l'un des spécimens les plus intéressants de

l'architecture romane dans notre diocèse. Le prieuré-cure de Saint-Etienne,

tombé en commende vers le XVIème siècle, demeura en cet état jusqu'au

milieu du XVIIIème siècle. A cette dernière époque, Louis-Pierre Broc de

la Tuvelière, prieur-recteur, résigna son bénéfice en faveur de son fils

Hongré-Pierre Broc de la Tuvelière, qui se fit chanoine régulier vers

1750. Les successeurs de ce dernier continuèrent jusqu'au temps de la Révolution

à appartenir à la Congrégation de Sainte-Geneviève (Registre des

insinuations ecclésiastiques de l'évêché de Rennes). En 1543, le prieur

commendataire Sébastien Thomé, trésorier et chanoine de Rennes, déclara

au roi, le 21 juin, que son prieuré se composait « d'une maison

priorale avec cour, jardin et herbrégement, et de quatre pièces de terre,

le tout contenant environ 8 journaux » (Archives départementales de la

Loire-Inférieure). Mais, en 1790, les dépendances du prieuré avaient

augmenté un peu, et frère François Richer, chanoine régulier, alors

prieur-recteur, jouissait : du presbytère et de son pourpris, estimés 250

livres de revenu ; — de deux jardins et de 13 journaux de terre, estimés

ensemble 328 livres de rente ; — de la totalité des dîmes de la

paroisse, évaluées à 4 000 livres ; total du bénéfice, 4 578 livres de

rente. Cette estimation des revenus fut celle de la municipalité de

Saint-Etienne à cette époque ; toutefois le prieur François Richer prétendit,

le 24 février 1790, n'avoir en réalité que 10 journaux de terre et 4 000

livres de rente ; il ajouta que ses charges montaient à environ 1 200

livres ayant deux vicaires à entretenir, des décimes à payer, etc.

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1, V, 27).

![]() la

croix Gourgou (XVI-XVIIème siècle) ;

la

croix Gourgou (XVI-XVIIème siècle) ;

![]() le

manoir de Vaugarny (XIV-XVIIIème siècle). Ce manoir est restauré au

XVIIIème siècle par la famille du Pontavice.

Propriété de la famille de la Vieuville seigneurs du Frétay en 1390 et en

1427, puis des familles de la Bouëxière seigneurs du Frétay, Pinel

seigneurs de Chaudeboeuf (en 1470 et en 1513), Tuffin seigneurs de la

Rouairie (en 1533), Pouriel seigneurs de Chapifeu (en 1635), de Bregel

seigneurs de Mesguérin (avant 1723), du Pontavice seigneurs de

Saint-Laurent de Terregaste (en 1723 et en 1789) ;

le

manoir de Vaugarny (XIV-XVIIIème siècle). Ce manoir est restauré au

XVIIIème siècle par la famille du Pontavice.

Propriété de la famille de la Vieuville seigneurs du Frétay en 1390 et en

1427, puis des familles de la Bouëxière seigneurs du Frétay, Pinel

seigneurs de Chaudeboeuf (en 1470 et en 1513), Tuffin seigneurs de la

Rouairie (en 1533), Pouriel seigneurs de Chapifeu (en 1635), de Bregel

seigneurs de Mesguérin (avant 1723), du Pontavice seigneurs de

Saint-Laurent de Terregaste (en 1723 et en 1789) ;

![]() le

manoir de La Mariais (XVII-XVIIIème siècle), propriété de la famille

Boivent du XVIIème siècle jusqu'en 1791. On y trouve une croix portant la

date de 1707 et le nom de "Boivent" ;

le

manoir de La Mariais (XVII-XVIIIème siècle), propriété de la famille

Boivent du XVIIème siècle jusqu'en 1791. On y trouve une croix portant la

date de 1707 et le nom de "Boivent" ;

![]() la

maison (XVIème siècle), située au lieu-dit La Dancerie ;

la

maison (XVIème siècle), située au lieu-dit La Dancerie ;

![]() la

maison à tourelle (XVI-XVIIIème siècle), située 28 rue

Charles-de-Gaulle. Cette maison est remaniée au XVIIIème et au XXème siècles ;

la

maison à tourelle (XVI-XVIIIème siècle), située 28 rue

Charles-de-Gaulle. Cette maison est remaniée au XVIIIème et au XXème siècles ;

![]() la

maison de prêtre (1647) ;

la

maison de prêtre (1647) ;

![]() l'ancien

relais de Poste (XVIIème siècle) ;

l'ancien

relais de Poste (XVIIème siècle) ;

![]() les

piliers de porche (1766) de l'ancien presbytère ;

les

piliers de porche (1766) de l'ancien presbytère ;

![]() le

puits (XVIIIème siècle), situé au lieu-dit La Courtine ;

le

puits (XVIIIème siècle), situé au lieu-dit La Courtine ;

A signaler aussi :

![]() la

pierre à bassin (de l'époque primaire) ;

la

pierre à bassin (de l'époque primaire) ;

![]() la découverte

d'un ancien habitat daté du premier quart du 5ème millénaire avant Jésus-Christ ;

la découverte

d'un ancien habitat daté du premier quart du 5ème millénaire avant Jésus-Christ ;

![]() les

monuments présumés mégalithiques et situés au village du Rocher-Cutesson ;

les

monuments présumés mégalithiques et situés au village du Rocher-Cutesson ;

![]() les

maisons du XVIIème siècle situées au village du Croizé. Une maison date

de 1613 et une autre date de 1653 ;

les

maisons du XVIIème siècle situées au village du Croizé. Une maison date

de 1613 et une autre date de 1653 ;

![]() l'ancien

château de Saint-Etienne, situé route de Montours. Il était déjà ruiné

en 1623. Saint-Etienne est mentionné dès 1146. Il était le gage féodé

de la sergentise du Coglès et exerçait au bourg de Saint-Brice-en-Coglès

un droit de haute justice : son gibet se dressait sur la lande de

Saint-Eustache. C'était la maison seigneuriale de la paroisse de

Saint-Etienne-en-Coglès. Propriété successive des familles de la Bouëxière

seigneurs de Parigné, de Parthenay (en 1462), de Lorgeril (en 1488), de

Rohan (avant 1513), du comtes de Maure (en 1513), Rochechouart marquis de

Mortemart (à la fin du XVIème siècle), de Volvire marquis de Saint-Brice

(en 1654). Les seigneurs de Saint-Brice possédaient encore la demeure en 1789 ;

l'ancien

château de Saint-Etienne, situé route de Montours. Il était déjà ruiné

en 1623. Saint-Etienne est mentionné dès 1146. Il était le gage féodé

de la sergentise du Coglès et exerçait au bourg de Saint-Brice-en-Coglès

un droit de haute justice : son gibet se dressait sur la lande de

Saint-Eustache. C'était la maison seigneuriale de la paroisse de

Saint-Etienne-en-Coglès. Propriété successive des familles de la Bouëxière

seigneurs de Parigné, de Parthenay (en 1462), de Lorgeril (en 1488), de

Rohan (avant 1513), du comtes de Maure (en 1513), Rochechouart marquis de

Mortemart (à la fin du XVIème siècle), de Volvire marquis de Saint-Brice

(en 1654). Les seigneurs de Saint-Brice possédaient encore la demeure en 1789 ;

![]() l'ancien

manoir de la Cour de Saint-Etienne, situé route de Montours. Ses fourches

patibulaires à trois pots se dressaient sur la lande de Saint-Eustache.

Propriété de la famille de Botherel seigneurs de la Bretonnière en 1717.

Le manoir est afféagé en 1654 par le comte de Maure aux Recteurs de Saint-Etienne ;

l'ancien

manoir de la Cour de Saint-Etienne, situé route de Montours. Ses fourches

patibulaires à trois pots se dressaient sur la lande de Saint-Eustache.

Propriété de la famille de Botherel seigneurs de la Bretonnière en 1717.

Le manoir est afféagé en 1654 par le comte de Maure aux Recteurs de Saint-Etienne ;

![]() l'ancien

manoir de la Baucerie, situé route de Montours. Propriété de Jeanne du

Tiercent dame des Flégés en 1427 et en 1435, puis des familles Ferron

seigneurs des Flégés (en 1466 et en 1513), de Porcon, de la Marzelière,

et des seigneurs du Fail jusqu'en 1789 ;

l'ancien

manoir de la Baucerie, situé route de Montours. Propriété de Jeanne du

Tiercent dame des Flégés en 1427 et en 1435, puis des familles Ferron

seigneurs des Flégés (en 1466 et en 1513), de Porcon, de la Marzelière,

et des seigneurs du Fail jusqu'en 1789 ;

![]() l'ancien

manoir de la Touche, situé route de Fougères. Propriété successive des

familles le Gaigneur seigneurs de Landecot (en 1435 et en 1513), du Feu

seigneurs de Landecot (en 1602). Il reste entre les mains des seigneurs de

Landecot jusqu'en 1789 ;

l'ancien

manoir de la Touche, situé route de Fougères. Propriété successive des

familles le Gaigneur seigneurs de Landecot (en 1435 et en 1513), du Feu

seigneurs de Landecot (en 1602). Il reste entre les mains des seigneurs de

Landecot jusqu'en 1789 ;

![]() l'ancien

manoir du Bois-Henry. Propriété de Guillemette le Bret dame de

Saint-Etienne, épouse de Guillaume le Bouteiller seigneur de la Chesnaye en

1427, puis des familles le Bouteiller, Marquet (en 1463), de Rohan (en

1513), de Maure (en 1545), de Rochechouart comtes de Maure (avant 1654), de

Bregel seigneurs de Mesguérin (en 1654), du Pontavice seigneurs de

Saint-Laurent de Terregaste (vers 1722) ;

l'ancien

manoir du Bois-Henry. Propriété de Guillemette le Bret dame de

Saint-Etienne, épouse de Guillaume le Bouteiller seigneur de la Chesnaye en

1427, puis des familles le Bouteiller, Marquet (en 1463), de Rohan (en

1513), de Maure (en 1545), de Rochechouart comtes de Maure (avant 1654), de

Bregel seigneurs de Mesguérin (en 1654), du Pontavice seigneurs de

Saint-Laurent de Terregaste (vers 1722) ;

![]() l'ancien

manoir de la Cocheraye ou de la Cottelais, situé route de

Saint-Marc-sur-Couësnon. Propriété successive des familles de Poulle, de

Porcon seigneurs de Bonne-Fontaine (en 1427), Houduce (en 1431 et en 1461), Hochet (en 1773) ;

l'ancien

manoir de la Cocheraye ou de la Cottelais, situé route de

Saint-Marc-sur-Couësnon. Propriété successive des familles de Poulle, de

Porcon seigneurs de Bonne-Fontaine (en 1427), Houduce (en 1431 et en 1461), Hochet (en 1773) ;

![]() l'ancien

manoir du Rocher-Hullé ou du Rochullé. Propriété successive des familles

Blanchard (en 1412), de la Lande (en 1545), Pierrard seigneurs du Pré (à

la fin du XVIème siècle), de Bonnefosse seigneurs de la Massonnaye (vers

1618), le Jeune seigneurs de la Tendraye, de Scelles seigneurs des

Champs-Bulant (en 1677), des Nos seigneurs de la Motte-Valory (en 1731) ;

l'ancien

manoir du Rocher-Hullé ou du Rochullé. Propriété successive des familles

Blanchard (en 1412), de la Lande (en 1545), Pierrard seigneurs du Pré (à

la fin du XVIème siècle), de Bonnefosse seigneurs de la Massonnaye (vers

1618), le Jeune seigneurs de la Tendraye, de Scelles seigneurs des

Champs-Bulant (en 1677), des Nos seigneurs de la Motte-Valory (en 1731) ;

![]() l'ancien

manoir de Landescot. Propriété des seigneurs de Landescot en 1150, puis

des familles de Poulle, de Porcon seigneur de Bonne-Fontaine (en 1427), le

Gaigneur (en 1435), du Feu seigneurs de la Hunelaye (vers 1602), le Saige

seigneurs de la Villesbrunes (en 1673 et en 1789) ;

l'ancien

manoir de Landescot. Propriété des seigneurs de Landescot en 1150, puis

des familles de Poulle, de Porcon seigneur de Bonne-Fontaine (en 1427), le

Gaigneur (en 1435), du Feu seigneurs de la Hunelaye (vers 1602), le Saige

seigneurs de la Villesbrunes (en 1673 et en 1789) ;

![]() l'ancien

manoir de la Frénouze. Propriété de Jeanne du Tiercent dame des Flégés

en 1427, puis de la famille Ferron seigneurs des Flégés en 1454 ;

l'ancien

manoir de la Frénouze. Propriété de Jeanne du Tiercent dame des Flégés

en 1427, puis de la famille Ferron seigneurs des Flégés en 1454 ;

![]() l'ancien

manoir du Fail ou du Feuil. Il relevait autrefois de la seigneurie de

Saint-Etienne et exerçait un droit de haute justice au bourg de

Saint-Hilaire des Landes. Propriété des seigneurs du Fail en 1157, puis

des familles de Porcon seigneurs de Bonne-Fontaine (en 1427), de la Marzelière

(vers 1545), de la Haye seigneurs de la Haye en Saint-Hilaire, le Pelletier

seigneurs de Rosambo, de Montmorency (vers 1750), de la Haye seigneurs de la

Haye en Saint-Hilaire (en 1767) ;

l'ancien

manoir du Fail ou du Feuil. Il relevait autrefois de la seigneurie de

Saint-Etienne et exerçait un droit de haute justice au bourg de

Saint-Hilaire des Landes. Propriété des seigneurs du Fail en 1157, puis

des familles de Porcon seigneurs de Bonne-Fontaine (en 1427), de la Marzelière

(vers 1545), de la Haye seigneurs de la Haye en Saint-Hilaire, le Pelletier

seigneurs de Rosambo, de Montmorency (vers 1750), de la Haye seigneurs de la

Haye en Saint-Hilaire (en 1767) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de SAINT-ETIENNE-EN-COGLES

La seigneurie de Saint-Etienne s'étendait en une douzaine de paroisses ; son château se trouvait au bord de la Loisance, près du village actuel de la Cour et des moulins de Saint-Etienne; « c'estoit — est-il dit en 1623 — une maison seigneurialle fermée de fossés qui apparoissent encore proche du bourg, laquelle maison est de longtemps en ruyne ». Cette seigneurie appartint successivement aux familles de Saint-Etienne, Le Bret, Le Bouteiller, de Parthenay, de Lorgeril, de Rohan, de Maure, de Rochechouart, de Volvire et Guérin de la Grasserie. Le seigneur de Saint-Etienne avait droit de coutumes sur les assemblées de Saint-Etienne qui s'y tenaient aux fêtes du 3 août et du 26 décembre.

Lors de la Réformation faite en 1427, dans l'évêché de Rennes, par les commissaires Jean Radouillet et Jean le Gendre, plusieurs nobles sont mentionnés à Saint-Etienne-en-Coglès :

![]() le

manoir de Saint Etienne appartenant à la dame du lieu ;

le

manoir de Saint Etienne appartenant à la dame du lieu ;

![]() le

manoir du Boishenry (Bois-Henry) à la susdite dame ;

le

manoir du Boishenry (Bois-Henry) à la susdite dame ;

![]() le

manoir de Vaugarin (Vaugarny) au sieur du Fretay ;

le

manoir de Vaugarin (Vaugarny) au sieur du Fretay ;

![]() le

manoir du Fail appartenant au sr. de Bonne-Fontaine ;

le

manoir du Fail appartenant au sr. de Bonne-Fontaine ;

![]() l'hôtel

de la Cocheraye et celui de Landescot qui furent à feu Robin de Poulle ;

l'hôtel

de la Cocheraye et celui de Landescot qui furent à feu Robin de Poulle ;

![]() l'hôtel

de la Daucerie (Baucerie) et celui de la Fresnouse appartenant à la dame de Flaige (Flégés).

l'hôtel

de la Daucerie (Baucerie) et celui de la Fresnouse appartenant à la dame de Flaige (Flégés).

Voir

![]() "

Seigneuries,

domaines seigneuriaux et mouvances de Saint-Etienne-en-Coglès

".

"

Seigneuries,

domaines seigneuriaux et mouvances de Saint-Etienne-en-Coglès

".

A la montre de 1541 des feudataires de l'évêché de Rennes est mentionné à "St Estienne en Coglais" :

- Gilles de La Roche : "Il est raporté par Gilles de La Roche que Gilles Le Gaigneux seigneur de Landécot est mort et décebdé, et a relaissé enffens myneurs et leurs héritaiges estre en baill à Foulgères. Et pour en informer il produict : Julian Le Vayer, Gilles du Feu qui ainsi l'ont par serment raporté. Et pour ce lesdictz myneurs excuséz.

Ce que a esté ordonné estre rédigé par escript. Et en estre délivré acte pour servir ausdictz myneurs. Et ce sauff au procureur du Roy et Duc à rechargez lesdictz myneurs, le baill finy".

(extraits du "manuscrit de Missirien" de Guy Autret, né en 1599 au manoir de Lézoualch en Goulien, et complétés par l'article "Montre des Gentilshommes de l'évêché de Rennes de 1541" de G. Sèvegrand).

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.