|

Bienvenue ! |

SAINT-GANTON |

Retour page d'accueil Retour Canton de Pipriac

La commune de

Saint-Ganton ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-GANTON

Saint-Ganton vient de saint Guenganton ou Hingueten, moine de l'abbaye de Saint-Méen ou évêque de Vannes au VIIème siècle.

Saint-Ganton, ancienne trève de Pipriac, est un démembrement de la paroisse primitive de Pipriac. Au tout début du XIème siècle, les religieux bénédictins de l'abbaye de Saint-Méen fondent un prieuré sur le territoire de Pipriac. Ce prieuré est placé sous le patronage de saint Gwenganton (abbé et restaurateur de Saint-Méen, de 1008 à 1040). Saint Gwenganton ou Guéganton ou Hingueten, d'origine bretonne, était semble-t-il un des premiers successeurs de saint Méen au couvent de Saint-Jean de Gaël. A noter que Hingueten, abbé de Saint-Jacut, est chargé en 1008 par la duchesse Havoise et par les princes Alain et Eudon, ses enfants, de rétablir le monastère de Saint-Méen et de Saint-Judicaël. C'est donc après cette époque qu'il faut fixer la date de la fondation du prieuré, qui lui est dédié en la paroisse de Pipriac.

Vers le XVIIIème siècles l'on administrait tous les sacrements à Saint-Ganton, et le curé du lieu essaya même pendant quelque temps de se dire recteur ; mais les recteurs de Pipriac s'opposèrent à cette tentative et vinrent dès lors prendre possession de l'église de Saint-Ganton après s'être installés dans celle, de Pipriac. En 1803 seulement, SaintGanton fut érigé en paroisse, dépendant de l'évêché de Saint-Malo (Pouillé de Rennes).

En 1440, les seigneuries de Bossac et de La Thébaudais (ou Thébaudaye) sont réunies en une seule châtellenie. La Thébaudaye devient la demeure des seigneurs de Bossac suite à la destruction du château de Bossac en Bruc-sur-Aff pendant les guerres du Moyen Age. En 1637, Jean Peschart obtient l'érection de cette terre en vicomté.

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Saint-Ganton : Joseph Coignard (1803, décédé en 1815). Jacques-Mathurin Janvier (1815-1824) . Joseph Le Breton (1824-1837). Julien Juhel (1837, décédé en 1852). Joseph Gérard (1852, décédé en 1868). Pierre Gaudin (à partir de 1868). Voici les noms de quelques curés de Saint-Ganton avant 1790 : Mathurin Macéot (1613), décédé le 19 mars 1648 et inhumé dans l'église, devant l'autel de Notre-Dame. — Thomas Cochet (1648), décédé le 21 septembre 1671, inhumé dans l'église, près du chanceau. — Jean Juin (1671-1681). — Jean Hervé (1682), décédé le 6 décembre 1713 et inhumé dans l'église. — Julien Gefflot (1715-1754). — Guillaume Barre (1754). —Julien Laurent (1776) — et Joseph Coignard (1777), qui devint recteur en 1803.

![]()

PATRIMOINE de SAINT-GANTON

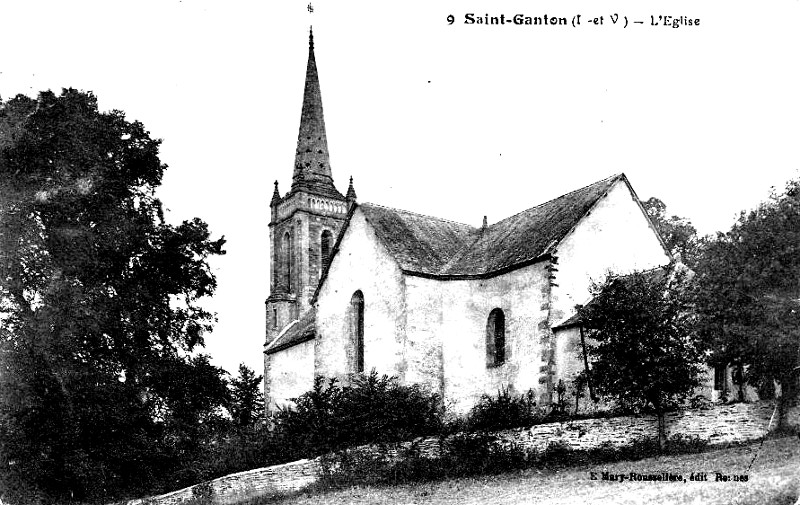

![]() l'église

Saint-Quentin (vers 1669 – 1831 – 1857 – 1861), oeuvre de l'architecte

Joseph Fleury Chanantais. A l'origine, cette église avait pour patron un

saint breton, saint Guenganton, confesseur, fêté le 10 mai dans l'abbaye

de Saint-Méen ; mais le curé Thomas Cochet, ayant rebâti cet édifice,

s'avisa de dédier sa nouvelle église à saint Quentin, dont le patronage

subsiste encore. Il appela même sa trève « paroisse de Saint-Quentin

», et signa toujours « recteur de Saint-Quentin » ; mais ses

supérieurs firent bonne justice de ses prétentions au rectorat, et les

habitants de Saint-Ganton n'admirent point le changement de nom de leur

localité. Ce fut vers 1669 que fut rebâtie l'église de Saint-Ganton, en

grande partie grâce aux générosités de Gabriel Peschart et de Renée

Dollier, seigneur et dame de la Thébaudaye. Aussi en 1675 le seigneur de la

Thébaudaye avait-il tout droit de prétendre aux honneurs de la supériorité

et de la fondation, et aux prééminences en cette église. Il possédait

dans le chanceau un banc et un enfeu où avaient été inhumés, du côté

de l'évangile, Georgine Tillon, dame de la Thébaudaye, décédé en 1648,

et du côté de l'épître François Peschart, seigneur de la Thébaudaye,

son mari, décédé en 1649. On a, de nos jours, surhaussé cet édifice,

auquel a été ajoutée une petite tour avec flèche en pierre, qui produit

bon effet. On rend de temps immémorial en cette église un culte tout

particulier à saint Eutrope. La fontaine du bienheureux avoisine l'église

et est ornée d'une croix de pierre avec tronc également en pierre, qui

semble une oeuvre du XVème siècle. Jadis les paroisses voisines, notamment

celle de Guipry, venaient processionnellement à Saint-Ganton à la fête de

saint Eutrope, et à la fin du XIXème siècle encore une grande foire s'y

tient ce jour là. La statue primitive du saint, en granit et très-grossièrement

taillée, est certainement fort antique ; elle était naguère très-honorée

et placée dans l'église près de l'autel de Saint-Eutrope, mentionné en

1651. Il y avait autrefois quelques fondations dans cette église, mais la

fabrique n'avait pas de revenu fixe (Pouillé de Rennes). L'église comprend une nef

à chevet droit et un transept. Le maître-autel date

du XIXème siècle. La sacristie date de 1846. Le clocher date de 1857-1861.

On y trouve une croix du XVème siècle. Les seigneurs de la Thébaudaye

possédaient jadis un enfeu dans le choeur ;

l'église

Saint-Quentin (vers 1669 – 1831 – 1857 – 1861), oeuvre de l'architecte

Joseph Fleury Chanantais. A l'origine, cette église avait pour patron un

saint breton, saint Guenganton, confesseur, fêté le 10 mai dans l'abbaye

de Saint-Méen ; mais le curé Thomas Cochet, ayant rebâti cet édifice,

s'avisa de dédier sa nouvelle église à saint Quentin, dont le patronage

subsiste encore. Il appela même sa trève « paroisse de Saint-Quentin

», et signa toujours « recteur de Saint-Quentin » ; mais ses

supérieurs firent bonne justice de ses prétentions au rectorat, et les

habitants de Saint-Ganton n'admirent point le changement de nom de leur

localité. Ce fut vers 1669 que fut rebâtie l'église de Saint-Ganton, en

grande partie grâce aux générosités de Gabriel Peschart et de Renée

Dollier, seigneur et dame de la Thébaudaye. Aussi en 1675 le seigneur de la

Thébaudaye avait-il tout droit de prétendre aux honneurs de la supériorité

et de la fondation, et aux prééminences en cette église. Il possédait

dans le chanceau un banc et un enfeu où avaient été inhumés, du côté

de l'évangile, Georgine Tillon, dame de la Thébaudaye, décédé en 1648,

et du côté de l'épître François Peschart, seigneur de la Thébaudaye,

son mari, décédé en 1649. On a, de nos jours, surhaussé cet édifice,

auquel a été ajoutée une petite tour avec flèche en pierre, qui produit

bon effet. On rend de temps immémorial en cette église un culte tout

particulier à saint Eutrope. La fontaine du bienheureux avoisine l'église

et est ornée d'une croix de pierre avec tronc également en pierre, qui

semble une oeuvre du XVème siècle. Jadis les paroisses voisines, notamment

celle de Guipry, venaient processionnellement à Saint-Ganton à la fête de

saint Eutrope, et à la fin du XIXème siècle encore une grande foire s'y

tient ce jour là. La statue primitive du saint, en granit et très-grossièrement

taillée, est certainement fort antique ; elle était naguère très-honorée

et placée dans l'église près de l'autel de Saint-Eutrope, mentionné en

1651. Il y avait autrefois quelques fondations dans cette église, mais la

fabrique n'avait pas de revenu fixe (Pouillé de Rennes). L'église comprend une nef

à chevet droit et un transept. Le maître-autel date

du XIXème siècle. La sacristie date de 1846. Le clocher date de 1857-1861.

On y trouve une croix du XVème siècle. Les seigneurs de la Thébaudaye

possédaient jadis un enfeu dans le choeur ;

![]() l'ancien

prieuré de Saint-Ganton, aujourd'hui disparu, et jadis membre de l'abbaye

de Saint-Méen. Les Déclarations de l'abbaye de Saint-Méen

mentionnent le prieuré de Saint-Guenganton, membre de ce monastère ; nous

regardons comme presque certain qu'il s'agit ici de l'église de

Saint-Ganton, jadis trève de Pipriac et aujourd'hui église paroissiale. Le

nom de cette localité rappelle bien, en effet, celui de saint Guenganton,

confesseur, dont les moines de Saint-Méen faisaient l'office de douze leçons,

le 10 mai, et l'on y retrouve encore le souvenir d'une très-ancienne maison

religieuse disparue depuis plusieurs siècles. D'après cette

tradition locale, le prieuré de Saint-Ganton se trouvait à

côté et au Nord de l'église, là où s'éleva plus tard la chapelle

Saint-Michel et où se trouve à la fin du XIXème siècle la maison d'école

des religieuses. Il ne reste malheureusement aucune trace de ce monastère ;

mais il est vraisemblable que les biens du prieuré de Saint-Ganton furent

aliénés dès avant le XIVème siècle et qu'ils donnèrent naissance à la

petite seigneurie de même nom, dont le manoir, encore fort intéressant,

avoisine l'église. Quant à cette église elle-même, d'abord priorale,

puis tréviale et enfin paroissiale, elle n'offre pas de traces

d'architecture fort antique. Remarquons seulement qu'en construisant la

maison d'école sur l'emplacement de l'ancien monastère, l'on a trouvé, en

1865, dans de vieilles fondations d'édifice, beaucoup de monnaies

carlovingiennes (abbé Guillotin de Corson) ;

l'ancien

prieuré de Saint-Ganton, aujourd'hui disparu, et jadis membre de l'abbaye

de Saint-Méen. Les Déclarations de l'abbaye de Saint-Méen

mentionnent le prieuré de Saint-Guenganton, membre de ce monastère ; nous

regardons comme presque certain qu'il s'agit ici de l'église de

Saint-Ganton, jadis trève de Pipriac et aujourd'hui église paroissiale. Le

nom de cette localité rappelle bien, en effet, celui de saint Guenganton,

confesseur, dont les moines de Saint-Méen faisaient l'office de douze leçons,

le 10 mai, et l'on y retrouve encore le souvenir d'une très-ancienne maison

religieuse disparue depuis plusieurs siècles. D'après cette

tradition locale, le prieuré de Saint-Ganton se trouvait à

côté et au Nord de l'église, là où s'éleva plus tard la chapelle

Saint-Michel et où se trouve à la fin du XIXème siècle la maison d'école

des religieuses. Il ne reste malheureusement aucune trace de ce monastère ;

mais il est vraisemblable que les biens du prieuré de Saint-Ganton furent

aliénés dès avant le XIVème siècle et qu'ils donnèrent naissance à la

petite seigneurie de même nom, dont le manoir, encore fort intéressant,

avoisine l'église. Quant à cette église elle-même, d'abord priorale,

puis tréviale et enfin paroissiale, elle n'offre pas de traces

d'architecture fort antique. Remarquons seulement qu'en construisant la

maison d'école sur l'emplacement de l'ancien monastère, l'on a trouvé, en

1865, dans de vieilles fondations d'édifice, beaucoup de monnaies

carlovingiennes (abbé Guillotin de Corson) ;

![]() la

chapelle Saint-Cornély (1895) ;

la

chapelle Saint-Cornély (1895) ;

![]() la

chapelle Saint-Mathurin (XVII-XXème siècle), propriété de la baronnie

Bossac-La Thébaudais. Saint-Mathurin était une chapelle frairienne

mentionnée en 1636. Située sur les limites de Saint-Ganton et de

Saint-Just, elle était disputée par ces deux paroisses. On dit qu'elle fut

fondée par une dame des environs. Le seigneur de la Thébaudaye avait droit

de tenir à côté deux foires, aux fêtes de saint Mathurin et de saint

Louis. La chapelle qui renferme encore les statues de ces deux bienheureux

est un édifice du XVIIème siècle sans caractère, mais entretenu

(Pouillé de Rennes) ;

la

chapelle Saint-Mathurin (XVII-XXème siècle), propriété de la baronnie

Bossac-La Thébaudais. Saint-Mathurin était une chapelle frairienne

mentionnée en 1636. Située sur les limites de Saint-Ganton et de

Saint-Just, elle était disputée par ces deux paroisses. On dit qu'elle fut

fondée par une dame des environs. Le seigneur de la Thébaudaye avait droit

de tenir à côté deux foires, aux fêtes de saint Mathurin et de saint

Louis. La chapelle qui renferme encore les statues de ces deux bienheureux

est un édifice du XVIIème siècle sans caractère, mais entretenu

(Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancienne

Chapelle de la Rochelle. La chapelle de la Rochelle, sise au village de ce

nom, dépendait, d'après la tradition locale, d'un couvent de femmes sur

lequel nous n'avons aucune donnée historique ;

l'ancienne

Chapelle de la Rochelle. La chapelle de la Rochelle, sise au village de ce

nom, dépendait, d'après la tradition locale, d'un couvent de femmes sur

lequel nous n'avons aucune donnée historique ;

![]() l'ancienne

chapelle de Saint-Michel. Cette chapelle passait pour avoir, à l'origine, dépendu

d'un monastère, probablement du prieuré de Saint-Ganton ; mais au XVIIème

siècle elle était considérée comme frairienne. Ayant été rebâtie à

cette époque, elle fut bénite le 19 octobre 1653 par Thomas Cochet.

Interdite vers 1750, elle n'existe plus aujourd'hui (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

chapelle de Saint-Michel. Cette chapelle passait pour avoir, à l'origine, dépendu

d'un monastère, probablement du prieuré de Saint-Ganton ; mais au XVIIème

siècle elle était considérée comme frairienne. Ayant été rebâtie à

cette époque, elle fut bénite le 19 octobre 1653 par Thomas Cochet.

Interdite vers 1750, elle n'existe plus aujourd'hui (Pouillé de Rennes) ;

![]() la

croix de Saint-Eutrope (XVIème siècle) ;

la

croix de Saint-Eutrope (XVIème siècle) ;

![]() l'ancien

château de la Thébaudais ou Thébaudaye (XVème siècle - 1619).

Reconstruit vers 1619 (avec six tourelles, quatre pavillons, des douves, des

pont-levis, une chapelle privée et deux colombiers), le château

est incendié lors de la Révolution, en 1790. Il s'agit à l'origine d'un manoir

construit par la famille Thebaud, propriété au XVème siècle de la

famille Bossac, et détruit durant les guerres de succession de la Bretagne.

La seigneurie de Thébaudaye est unie à la seigneurie de Bossac, dès le

début du XVème siècle et jusqu'en 1789. La seigneurie de Bossac est vendue à Jean

Peschart. Le fils de ce dernier, Gabriel Peschart (époux de Renée Dollier

et baron de Bossac en 1685), est assassiné à La Thébaudais en 1692, et on

prétend depuis ce jour que les ruines de la Thébaudaye sont hantées de

fantômes. La chapelle Saint-Roch de la Thébaudaye se trouvait dans la cour

de ce manoir. Le 24 juillet 1642, François Peschart et Georgine Tillon,

seigneur et dame de la Thébaudaye, fondèrent en cette chapelle, «

bastie en l'honneur de Dieu et de Messieurs sainct Roc et sainct François

», deux messes par semaine, les lundis et vendredis. En 1653, Georges Gérard

desservait cette chapelle, dans laquelle se marièrent en 1666 Charles

Jolliff, seigneur de la Daudaye, et Julienne de la Bigotaye ;

l'ancien

château de la Thébaudais ou Thébaudaye (XVème siècle - 1619).

Reconstruit vers 1619 (avec six tourelles, quatre pavillons, des douves, des

pont-levis, une chapelle privée et deux colombiers), le château

est incendié lors de la Révolution, en 1790. Il s'agit à l'origine d'un manoir

construit par la famille Thebaud, propriété au XVème siècle de la

famille Bossac, et détruit durant les guerres de succession de la Bretagne.

La seigneurie de Thébaudaye est unie à la seigneurie de Bossac, dès le

début du XVème siècle et jusqu'en 1789. La seigneurie de Bossac est vendue à Jean

Peschart. Le fils de ce dernier, Gabriel Peschart (époux de Renée Dollier

et baron de Bossac en 1685), est assassiné à La Thébaudais en 1692, et on

prétend depuis ce jour que les ruines de la Thébaudaye sont hantées de

fantômes. La chapelle Saint-Roch de la Thébaudaye se trouvait dans la cour

de ce manoir. Le 24 juillet 1642, François Peschart et Georgine Tillon,

seigneur et dame de la Thébaudaye, fondèrent en cette chapelle, «

bastie en l'honneur de Dieu et de Messieurs sainct Roc et sainct François

», deux messes par semaine, les lundis et vendredis. En 1653, Georges Gérard

desservait cette chapelle, dans laquelle se marièrent en 1666 Charles

Jolliff, seigneur de la Daudaye, et Julienne de la Bigotaye ;

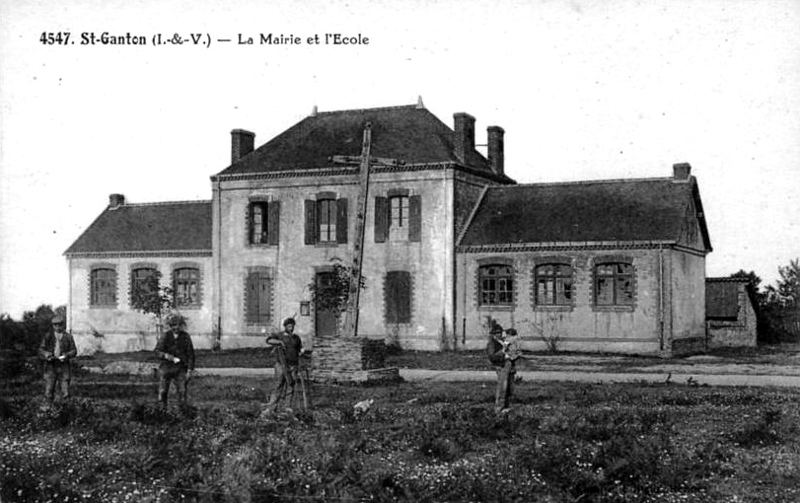

![]() la

mairie (XVII-XIXème siècle), encore surnommée La Roche. Cet édifice est

l'ancienne chapelle Saint-Michel, encore appelée "chapelle des

Forêts" qui remonte à la fondation du prieuré au Xème siècle.

Cette chapelle sert d'abord d'église paroissiale pendant la construction de

la nouvelle église en 1669, puis d'école en 1847. Les biens du prieuré

avaient été aliénés avant le XIVème siècle et donneront naissance au

manoir de Saint-Ganton ou de la Roche.L'ancien

manoir de Saint-Ganton conserve deux tourelles du XVème siècle.

Propriété successive des familles le Febvre (en 1427 et en 1513),

Lescundet (en 1613), Peschart seigneurs de la Durantaye (en 1652), du Fresne

seigneurs de Virel (au XVIIIème siècle) ;

la

mairie (XVII-XIXème siècle), encore surnommée La Roche. Cet édifice est

l'ancienne chapelle Saint-Michel, encore appelée "chapelle des

Forêts" qui remonte à la fondation du prieuré au Xème siècle.

Cette chapelle sert d'abord d'église paroissiale pendant la construction de

la nouvelle église en 1669, puis d'école en 1847. Les biens du prieuré

avaient été aliénés avant le XIVème siècle et donneront naissance au

manoir de Saint-Ganton ou de la Roche.L'ancien

manoir de Saint-Ganton conserve deux tourelles du XVème siècle.

Propriété successive des familles le Febvre (en 1427 et en 1513),

Lescundet (en 1613), Peschart seigneurs de la Durantaye (en 1652), du Fresne

seigneurs de Virel (au XVIIIème siècle) ;

![]() la

fontaine Saint-Eutrope (XIXème siècle) ;

la

fontaine Saint-Eutrope (XIXème siècle) ;

![]() le

four (XXème siècle), situé au lieu-dit Beaucel ;

le

four (XXème siècle), situé au lieu-dit Beaucel ;

![]() le moulin

à vent de la Tombe et le moulin à eau des Forges ;

le moulin

à vent de la Tombe et le moulin à eau des Forges ;

A signaler aussi :

![]() la

découverte de pièces de monnaies carolingiennes près de la chapelle aint-Michel ;

la

découverte de pièces de monnaies carolingiennes près de la chapelle aint-Michel ;

![]() la

découverte de scories dans le bois de Beaucel, attestant l'existence d'anciennes forges ;

la

découverte de scories dans le bois de Beaucel, attestant l'existence d'anciennes forges ;

![]() l'ancienne

carrière de schiste bleu ;

l'ancienne

carrière de schiste bleu ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE e SAINT-GANTON

La

seigneurie la Thébaudaye : Le manoir de la Thébaudaye (ou Thébaudais) construit sur le territoire de Saint-Ganton, ancienne trève de Pipriac, érigée plus tard en paroisse, devait son nom à un Thébaud dont l'histoire n'a pas gardé souvenir. Ce dut être d'ailleurs à l'origine une maison noble de peu d'importance appartenant dès le commencement du XVème siècle aux seigneurs de Bossac, en Bruc. Mais le château de Bossac ayant été détruit par les guerres du moyen-âge, ses possesseurs vinrent s'établir à la Thébaudaye qui prit de leur séjour un air de grandeur. Dès 1440 ils y habitaient ordinairement et les deux seigneuries de Bossac et de la Thébaudaye ne formèrent plus alors qu'une seule châtellenie qualifiée baronnie d'ancienneté. Nous avons déjà fait connaître les premiers sires de Bossac et de la Thébaudaye appartenant successivement aux familles de la Motte, du Perrier, de Laval et de Coligny. En 1630, Françoise de Coligny, veuve de René de Talensac, vendit Bossac et la Thébaudaye à François Peschart, seigneur de Bienassis, en Pipriac. Ces seigneurs demeurant habituellement à la Thébaudaye, firent de ce manoir une importante maison. Quatre cours closes de murs entouraient le principal logis seigneurial, reconstruit vers 1619 ; ce grand carré de murailles était flanqué de six tourelles et de quatre pavillons en forme de bastions ; des douves profondes cernaient cet ensemble de constructions dans lesquelles on ne pénétrait qu'au moyen de ponts-levis. Dans les cours s'élevaient deux colombiers et une chapelle dédiée à saint Roch. Autour s'étendaient de vastes jardins et deux parcs « en partie cernés de murs » (nota : Une légende populaire attribue la discontinuité de ces murs du parc de la Thébaudaye au chagrin qu'une dame du lieu éprouva en apprenant à la vue d'une pie morte qu'elle mourrait un jour. Cette légende de La dame et la pie se retrouve ailleurs, en Bretagne, au bord des tronçons de voies romaines et nous avons raconté celle de la Thébaudaye dans nos Traditions et légendes de Haute-Bretagne, 175) contenant ensemble cent journaux de terre. De cette belle résidence seigneuriale, il ne reste aujourd'hui que d'informes ruines ; mais sur ces murailles croulantes l'imagination du peuple voit certaines nuits apparaître de grands fantômes revêtus de suaires ensanglantés ; ce sont d'anciens seigneur et dame de la Thébaudaye meurtris, puis assassinés dans leur propre demeure. Voici l'origine historique de ces effrayantes traditions populaires. Nous venons de dire que François Peschart acquit en 1630 la seigneurie de la Thébaudaye ; il vint habiter ce manoir avec sa femme Georgine Tillon qu'il perdit en 1648 ; lui-même mourut l'année suivante ; leurs corps furent inhumés au chanceau de l'église de Saint-Ganton dont ils étaient les insignes bienfaiteurs. Leur fils Gabriel Peschart devint alors baron de Bossac et propriétaire de la Thébaudaye. Etant encore mineur, on lui donna pour curateur son parent Louis du Bouëxic, seigneur de la Chapelle, né en 1623 de Claude du Bouëxic, conseiller au Présidial de Rennes, et de Marie Peschart. Ce Louis du Bouëxic épousa en 1650 Marie Cybouault, fille du seigneur de PinieuxA cette époque, malgré l'opposition de Gabriel Peschart, le seigneur de Pinieux fit saisir les terres de la Thébaudaye et de Bossac et en poursuivit la vente en qualité de syndic des créanciers de M. de Bossac. Le 21 août 1692, il obtint du Présidial de Vannes l'arrêt suivant, qui révoquait une sentence plus favorable au baron de Bossac rendue par les mêmes juges le 23 juillet précédent : « Le Siège, oui le procureur des créanciers, attendu le trouble fait par ledit de Bossac, a définitivement permis à ces créanciers, conformément aux précédents jugements, de mettre les par-corps vers lui énoncés à exécution, et lui fait défense d'être dans l'étendue de ses terres et d'en approcher de plus de deux lieues, et à tous vassaux, fermiers et lieutenants d'icelles de se dessaisir de leurs routes et prestations en d'autres mains qu'en celles de l'adjudicataire dudit bail, et à tous recteurs, curés et prêtres de publier aucuns ordres ni mémoires dudit de Bossac ou gens de sa part ; et ordonné que la présente sera lue et publiée aux prones des grandes messes des paroisses desdites terres, et enjoint aux curés et recteurs de ce faire » (Mémoire précité). Lorsque cette sentence fut signifiée au baron de Bossac il se trouvait retiré au village de la Rairie, en Pipriac, chez son ancien homme d'affaires Julien Thélohan, notaire et procureur de plusieurs juridictions, « qui lui avoit donné retraite dans sa maison par reconnaissance ou par pitié ». Il dut chercher asile ailleurs, car la Rairie fut envahie par ses ennemis et Julien Thélohan, obligé lui-même de prendre la fuite, demeura plusieurs jours « caché dans les bois sans pouvoir rentrer chez lui » (Mémoire précité). Quant à Gabriel Peschart, il se retira en la paroisse de Fougeray, dans le petit manoir de la Dévoriaye appartenant à sa femme. Malheureusement pour lui il revint à la Thébaudaye le samedi, 30 août 1792, en compagnie d'un domestique nommé Pierre Baudu ; là le rejoignit François Moreau, greffier de la juridiction de Bossac. Le dimanche passa tranquillement, mais dans la soirée on apprit au baron de Bossac que le lendemain devaient venir des « huissiers des Rennes et des sergents de Lohéac » pour le constituer prisonnier. M. Peschart assura qu'on ne pouvait lui faire aucun mal, ni même l'arrêter, parce qu'il avait entre les mains des arrêts enlevant ce pouvoir à ses ennemis. Néanmoins, par précaution, le malheureux seigneur fit transporter du cabinet où il couchait — un peu en dehors de la métairie de la Porte de la Thébaudaye — un matelas pour reposer dans le grenier de cette métairie occupée par le métayer Jean Racapé. Le lundi matin, 1er septembre, arrivèrent à la Thébaudaye les huissiers et sergents annoncés. Avec eux se trouvaient deux gentilshommes de la paroisse de Pipriac et dix ou douze autres personnes, tous armés les uns de fusils, les autres d'épées et de pistolets ; il est à remarquer que M. de Pinieux ne faisait point partie de cette bande. Ils demandèrent au métayer où se trouvait M. de Bossac ; Jean Racapé, pour sauver son maître, répondit qu'il était allé à la messe à Saint-Ganton. Mais les sergents et huissiers entrèrent dans la métairie pour y faire une perquisition. Les apercevant, Gabriel Peschart ne chercha pas à fuir ; il leur dit tranquillement qu'il avait sur lui « une sentence rendue au Présidial de Vannes le 23 juillet précédent, l'élargissant avec défense à tous ses créanciers et autres d'user envers lui de contrainte par corps ». « Permettez, dit-il, que je la fasse voir à ces messieurs qui sont dans la cour ». A peine le baron de Bossac fut-il sorti de la métairie, sans armes ni épée et ses papiers à la main, qu'il fut atteint par les coups de fusils que dirigeaient contre lui les deux gentilshommes ; l'infortuné s'écria d'abord : « hé ! quoi ! Messieurs ! ». Puis il tomba disant : « Jésus ! Maria ! je suis mort ! ». A quoi répliquèrent les assassins : « Voila le b... à bas, retirons nous ». A ce moment le greffier Moreau et le métayer Racapé s'écrièrent : « Vengeance ! Vengeance ! » et assaillirent l'un des gentilshommes que délivrèrent facilement ses nombreux compagnons (Mémoire précité). Ainsi périt tragiquement le dernier Peschart, baron de Bossac. Sa veuve Renée Dollier et sa fille Louise Peschart essayèrent en vain de venger sa mémoire et de faire punir ses assassins. Ceux-ci s'enfuirent en pays étranger et leurs familles firent courir le bruit qu'ils y étaient morts sur mer, victimes d'un naufrage. Mlle Peschart mourut elle-même à Versailles, le 23 décembre 1701, et sa mère continua vainement les procédures entreprises contre ceux qui l'avaient tant fait souffrir. Le 10 septembre 1701, Louis du Bouëxic, seigneur de Pinieux, toujours en qualité de « syndic des créanciers de feu Gabriel Peschart, baron de Bossac, et cessionnaire de tous ses biens pour solder ces créanciers », fit vendre judiciellement « les terres et seigneuries de Bossac, la Thébaudaye, la Pommeraye et le fief de Renac, en Pipriac et Bruc » ; le tout fut adjugé pour 160 200 livres à Noël Danycan, sieur de l'Epine, conseiller secrétaire du Roi (Archives d'Ille-et-Vilaine, G – Archives du Morbihan, B 1067 et 1075).

Trois ans plus tard, Guyonne Danycan, fille de cet acquéreur, épousait, le 17 juin 1704, Charles Huchet, seigneur de la Bédoyère, et lui apportait la baronnie de Bossac et le manoir de la Thébaudaye ; la famille Huchet de la Bédoyère les conserva jusqu'au XIXème siècle. Mais à cette dernière époque la Thébaudaye n'était plus qu'un amas de ruines, ayant été incendiée en janvier 1790 par des paysans révolutionnaires des alentours. Il est difficile de savoir au juste aujourd'hui en quoi consistait la seigneurie de la Thébaudaye. Cette terre et ses fiefs ayant été unis pendant plus de quatre cents ans et jusqu'en 1789 à la terre et aux fiefs de Bossac, on ne peut plus spécifier ce qui à l'origine constituait chacun de ces domaines féodaux. La Thébaudaye relevant comme Bossac directement du duc de Bretagne, puis du roi de France, leurs possesseurs vendaient en bloc leurs aveux sans faire de distinction entre les deux seigneuries. Il semble toutefois certain que les grands droits féodaux appartenaient à Bossac (Voir Les grandes seigneuries de Haute-Bretagne, II, 79) et que la Thébaudaye, d'abord simple manoir, n'acquit d'importance qu'en devenant la résidence des barons de Bossac ; c'est aussi ce qui lui valut le titre de château, comme chef-lieu d'une châtellenie ou baronnie d'ancienneté, quoique ce ne fut, jamais une forteresse ou château proprement dit (abbé Guillotin de Corson).

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence d'aucun noble de Saint-Ganton. Saint-Ganton dépendait jadis de la paroisse de Pipriac.

© Copyright - Tous droits réservés.