|

Bienvenue chez les Saint-Gondrannais |

SAINT-GONDRAN |

Retour page d'accueil Retour Canton de Hédé

La commune de

Saint-Gondran ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-GONDRAN

Saint-Gondran vient, semble-t-il, de saint Gordien, martyr du IVème siècle ou de Gund-Hramu, petit-fils de Clovis (VIème siècle).

L'église de Saint-Gondran aurait été, à l'origine, la simple chapelle d'un hôpital situé sur la paroisse de Tinténiac. Cette chapelle, avec ses dîmes et ses oblations, appartenait en 1202 aux religieuses de l'abbaye de Saint-Georges, qui furent alors confirmées dans sa possession par l'évêque Pierre Giraud : « Capellam de Sancto Gordiano com porcionibus decimarum et oblationibus suis » (Cartulaire de l'abbaye de Saint-Georges). Elle fut peu de temps après érigée, semble-t-il, en église paroissiale. En 1220, en effet, Raoul, évêque de Saint-Malo, régla ce qui suit au sujet de Saint-Gondran : le chapelain ou recteur y jouira de tous les droits paroissiaux appartenant à son église, excepté des dîmes de blé et de vin levées entièrement par l'abbesse de Saint-Georges ; il sera exempt de la procuration due à l'évêque (« Capellanus de Sancto Gordiano omnia jura parrochialia ad ecclesiam suam pertinentia habebit, preter decimas bladi vet vini, etc .. » - Cartulaire de l'abbaye de Saint-Georges, 235). Cette convention fut plus tard confirmée par le pape Eugène IV en 1442. Longtemps présenté par l'abbesse de Saint-Georges, le recteur de Saint-Gondran jouissait en 1790 d'un presbytère relevant du seigneur de Couesbouc, d'un jardin et de six journaux de terre labourable ; le Pouillé ms. de Saint-Malo (1739-1767) dit que la cure de Saint-Gondran valait 1 700 livres de rente, parce qu'à cette époque le recteur levait les dîmes de la paroisse. Quant à la fabrique, elle n'avait aucun revenu fixe ; mais il existait quelques fondations, une entre autres de 50 livres de rente appliquée au service d'une messe matinale le dimanche.

Quoique rétablie en 1803, la paroisse de Saint-Gondran, qui dépendait de l'ancien évêché de Saint-Malo, fut supprimée en 1814 et son territoire fut annexé à Langouët, mais une ordonnance royale la reconstitua le 16 avril 1826 (Pouillé de Rennes).

On rencontre l'appellation : Capella de Sancto Gordiano (en 1202).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Saint-Gondran : François Métonnet (avant 1564, il résigna vers 1564), Léonard Durand (1564-1566), Guillaume Michel (1566-1582), Pierre Michel (1582-1586), Jean Noury (en 1586), Guillaume Le Corvaisier (1586-1588), Jean Garel (en 1588), Philippe de la Cuisse (résigna en 1608), Pierre Macé (1609-1611), Mathurin Courtois (1611-1617), Guillaume Gaucher (en 1617 et en 1639), Jean Lebreton (1647-1655), Jean Denizot ou Davizot (1655-1659), Bertrand Roullé (1659-1687), Charles des Landes (1687-1714), Pierre Wittemberg (1714-1725), François Lesné (en 1725), Jacques-Philippe Couvert (décédé en 1755), Guy Patin (1755-1774), Jean Mottay (1774-1789 et 1803-1808), François Demay (1808-1815), Marie-Louis Le Forestier (1826-1864), Jean-Marie Méal (1864-1874), François Gauthier (1874-1877), Julien Abraham (à partir de 1877), ...

![]()

PATRIMOINE de SAINT-GONDRAN

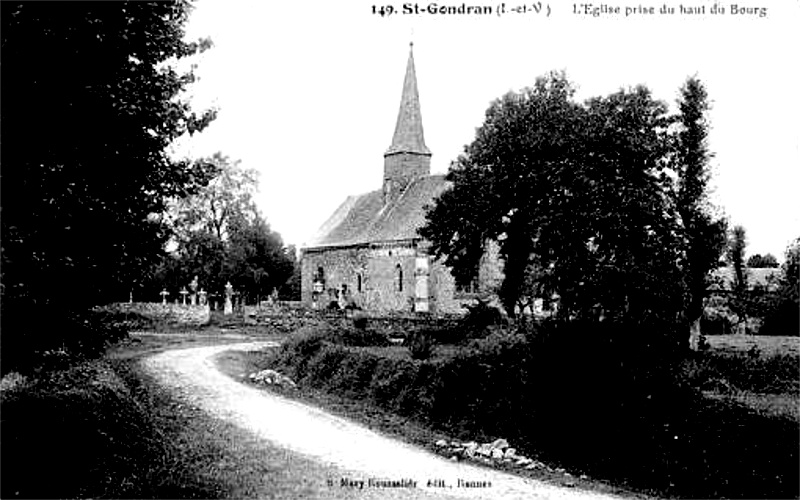

![]() l'église

Saint-Gondran (XIII-XV-XXème siècle). Dédiée dès le XIIIème siècle à

saint Gordien, martyr, l'église de Saint-Gondran se compose d'une seule nef

terminée par un chevet droit. Toute la partie supérieure de l'édifice

semble du XVème siècle ; mais le bas de la nef est plus moderne et sans

aucun style ; le mur septentrional, complètement dépourvu d'ouvertures,

pourrait bien appartenir à l'église primitive. Les portes sont de style

ogival fleuri, aussi bien que les sablières à figures grimaçantes et la

belle fenêtre flamboyante qui orne le chevet. Cette fenêtre renferme une

précieuse verrière du commencement du XVIème siècle ; « c'est peut-être

la plus entière et la mieux conservée sous tous les rapports que nous

ayons dans le diocèse ; le dessin est pur et plein de noblesse ; beaucoup

de têtes semblent imitées des meilleurs maîtres, les draperies sont

habilement agencées et le coloris est encore d'une grande richesse »

(M. l'abbé Brune, Archéologie religieuse, 419). Ce vitrail représente en

douze panneaux l'histoire de la Passion de Notre-Seigneur, dans l'ordre

suivant : Jésus saisi au Jardin des Oliviers, — Jésus conduit devant

Caïphe, — Jésus frappé par les soldats, — Jésus amené à Pilate,

— Jésus devant Hérode, — la Flagellation, — le Couronnement

d'épines, — Pilate se lave les mains, — le Portement de Croix, — le

Crucifiement, — l'Elévation de la Croix, — l'Ensevelissement de Jésus.

Au-dessus de ces diverses scènes apparaissent deux écussons semblables

entourés du collier de l'ordre de Saint-Michel et portant : d'argent à

la fasce de sable bordée de gueules, qui est du Bouays de Couasbouc.

Plus haut, dans un réseau de broderies flamboyantes, sont représentées la

Résurrection du Sauveur et sa Descente dans les limbes ; enfin, au sommet

de la fenêtre trône le Père éternel bénissant le monde. Le Pouillé

ms. de Saint-Malo (1739-1767) ne mentionne à Saint-Gondran que la

confrérie du Saint-Sacrement subsistant au XVIIIème siècle sans revenu

fixe (Pouillé de Rennes). La partie haute du chœur est remaniée

au XVème siècle. La porte ouest est en arc brisé, précédée d'un porche

en bois posé sur des murettes, et accostée au nord d'un écusson effacé

aux armes des Robert, seigneurs de Saint-Gondran du milieu du XVème siècle

à la fin du XVIème siècle. Le côté sud possède une porte flamboyante

bouchée et un petit cadran solaire qui date de 1784 (son encadrement porte

les mots : M. Charles Lebret a fict). On voit aussi sur cette face

deux écussons aux armes des Robert. Le clocher date du XXème

siècle. Les fenêtres trilobées de la nef datent du XIIIème siècle et du

XIVème siècle. Le bénitier octogonal, en granit gravé d'une inscription

en caractères gothiques, date du XVème siècle. La verrière de la

Passion, oeuvre du maître verrier Michel Bayonne, date de 1569,

puis restaurée en 1661, et on y voit les armes des Du

Bouays (seigneurs de Couësbouc, du milieu du XVème siècle jusqu'à la

Révolution). On y voyait aussi, jadis, un curieux reliquaire en argent

doré haut de Om162 en forme de croix archiépiscopale, orné de pierreries

et attribué au XIVème siècle. Une borne milliaire, dédiée à l'empereur

Tetricus (268-273), servait autrefois de support à un bénitier : elle est

conservée aujourd'hui au musée archéologique de Rennes. Les droits de

fondation et de prééminences au XVIème siècle appartenaient dans cette

église au seigneur de Couësbouc (ou Couasbouc), qui possédait le fief du

bourg : il déclara en 1681 y avoir banc à queue dans le chanceau, du

côté de l'Evangile, et ses armoiries peintes dans la principale vitre et

sur une litre entourant l'église. On y trouve les armes de la famille Robert, les seigneurs de

Saint-Gondran (milieu du XVème siècle à la fin du XVIème siècle) ;

l'église

Saint-Gondran (XIII-XV-XXème siècle). Dédiée dès le XIIIème siècle à

saint Gordien, martyr, l'église de Saint-Gondran se compose d'une seule nef

terminée par un chevet droit. Toute la partie supérieure de l'édifice

semble du XVème siècle ; mais le bas de la nef est plus moderne et sans

aucun style ; le mur septentrional, complètement dépourvu d'ouvertures,

pourrait bien appartenir à l'église primitive. Les portes sont de style

ogival fleuri, aussi bien que les sablières à figures grimaçantes et la

belle fenêtre flamboyante qui orne le chevet. Cette fenêtre renferme une

précieuse verrière du commencement du XVIème siècle ; « c'est peut-être

la plus entière et la mieux conservée sous tous les rapports que nous

ayons dans le diocèse ; le dessin est pur et plein de noblesse ; beaucoup

de têtes semblent imitées des meilleurs maîtres, les draperies sont

habilement agencées et le coloris est encore d'une grande richesse »

(M. l'abbé Brune, Archéologie religieuse, 419). Ce vitrail représente en

douze panneaux l'histoire de la Passion de Notre-Seigneur, dans l'ordre

suivant : Jésus saisi au Jardin des Oliviers, — Jésus conduit devant

Caïphe, — Jésus frappé par les soldats, — Jésus amené à Pilate,

— Jésus devant Hérode, — la Flagellation, — le Couronnement

d'épines, — Pilate se lave les mains, — le Portement de Croix, — le

Crucifiement, — l'Elévation de la Croix, — l'Ensevelissement de Jésus.

Au-dessus de ces diverses scènes apparaissent deux écussons semblables

entourés du collier de l'ordre de Saint-Michel et portant : d'argent à

la fasce de sable bordée de gueules, qui est du Bouays de Couasbouc.

Plus haut, dans un réseau de broderies flamboyantes, sont représentées la

Résurrection du Sauveur et sa Descente dans les limbes ; enfin, au sommet

de la fenêtre trône le Père éternel bénissant le monde. Le Pouillé

ms. de Saint-Malo (1739-1767) ne mentionne à Saint-Gondran que la

confrérie du Saint-Sacrement subsistant au XVIIIème siècle sans revenu

fixe (Pouillé de Rennes). La partie haute du chœur est remaniée

au XVème siècle. La porte ouest est en arc brisé, précédée d'un porche

en bois posé sur des murettes, et accostée au nord d'un écusson effacé

aux armes des Robert, seigneurs de Saint-Gondran du milieu du XVème siècle

à la fin du XVIème siècle. Le côté sud possède une porte flamboyante

bouchée et un petit cadran solaire qui date de 1784 (son encadrement porte

les mots : M. Charles Lebret a fict). On voit aussi sur cette face

deux écussons aux armes des Robert. Le clocher date du XXème

siècle. Les fenêtres trilobées de la nef datent du XIIIème siècle et du

XIVème siècle. Le bénitier octogonal, en granit gravé d'une inscription

en caractères gothiques, date du XVème siècle. La verrière de la

Passion, oeuvre du maître verrier Michel Bayonne, date de 1569,

puis restaurée en 1661, et on y voit les armes des Du

Bouays (seigneurs de Couësbouc, du milieu du XVème siècle jusqu'à la

Révolution). On y voyait aussi, jadis, un curieux reliquaire en argent

doré haut de Om162 en forme de croix archiépiscopale, orné de pierreries

et attribué au XIVème siècle. Une borne milliaire, dédiée à l'empereur

Tetricus (268-273), servait autrefois de support à un bénitier : elle est

conservée aujourd'hui au musée archéologique de Rennes. Les droits de

fondation et de prééminences au XVIème siècle appartenaient dans cette

église au seigneur de Couësbouc (ou Couasbouc), qui possédait le fief du

bourg : il déclara en 1681 y avoir banc à queue dans le chanceau, du

côté de l'Evangile, et ses armoiries peintes dans la principale vitre et

sur une litre entourant l'église. On y trouve les armes de la famille Robert, les seigneurs de

Saint-Gondran (milieu du XVème siècle à la fin du XVIème siècle) ;

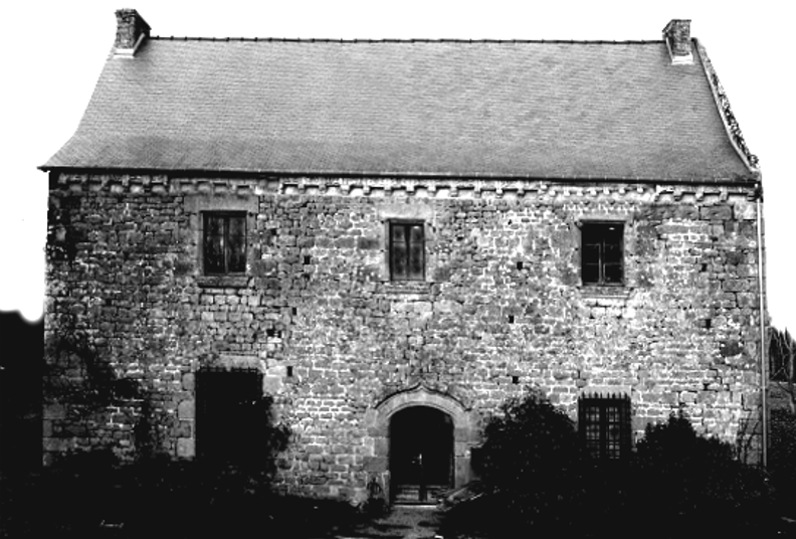

![]() le

logis ou manoir de Saint-Gondran (XVème siècle), fief de la seigneurie de Saint-Gondran. Ce logis est

cité en 1380, il est alors la propriété de Perrine de Couësbouc, épouse

d'Eon de Saint-Gilles. Propriété successive des familles Saint-Gilles (en

1462), Robert (en 1478), Saint-Méen (fin XVIème siècle), Cahideuc (début

XVIIème siècle), Grignart, seigneurs de la Fréhardière, Du

Bouays, seigneurs en Couesbouc (en 1646 et jusqu'à la Révolution) ;

le

logis ou manoir de Saint-Gondran (XVème siècle), fief de la seigneurie de Saint-Gondran. Ce logis est

cité en 1380, il est alors la propriété de Perrine de Couësbouc, épouse

d'Eon de Saint-Gilles. Propriété successive des familles Saint-Gilles (en

1462), Robert (en 1478), Saint-Méen (fin XVIème siècle), Cahideuc (début

XVIIème siècle), Grignart, seigneurs de la Fréhardière, Du

Bouays, seigneurs en Couesbouc (en 1646 et jusqu'à la Révolution) ;

![]() le

manoir de la Brosse ou Broce (XVI-fin XXème siècle). Propriété de la famille de

Lines de Saint-Symphorien (vers 1577), de la famille Du Bouays (vers 1597), suite au mariage de Jeanne Lines

avec Julien Du Bouays, seigneur de Couesbouc et de Bosse ou Broce. Le manoir

est vendu ensuite à la famille Beschart, seigneurs de la Corvairie, puis

passe par alliance en 1732 entre les mains de Marie-Jeanne le Normant femme

d'Alexis du Bouays, seigneurs de Couësbouc. Ce manoir

est restauré au XXème siècle ;

le

manoir de la Brosse ou Broce (XVI-fin XXème siècle). Propriété de la famille de

Lines de Saint-Symphorien (vers 1577), de la famille Du Bouays (vers 1597), suite au mariage de Jeanne Lines

avec Julien Du Bouays, seigneur de Couesbouc et de Bosse ou Broce. Le manoir

est vendu ensuite à la famille Beschart, seigneurs de la Corvairie, puis

passe par alliance en 1732 entre les mains de Marie-Jeanne le Normant femme

d'Alexis du Bouays, seigneurs de Couësbouc. Ce manoir

est restauré au XXème siècle ;

![]() le

château ou manoir de Couesbouc ou Couësbouc ou Couasbouc (XIXème siècle). Ce château est mentionné dès

1060. On y voyait en 1679, une tourelle contenant un escalier, deux tours

dans la cour, des douves avec deux ponts de bois, une fuie, et une chapelle

de la fin du XVème siècle ou du début du XVIème siècle qui a été

démolie au XVIIIème siècle. La chapelle de Couasbouc, avoisinant ce

manoir, est signalée dans la déclaration faite en 1681 par Guy du Bouays,

seigneur de Couasbouc et de Saint-Gondran ; mais en 1727 ce sanctuaire,

tombant en ruine, était interdit (Pouillé de Rennes). En 1190, le manoir est la propriété du seigneur de Couesbouc.

Puis propriété de la famille Bourgneuf, de la famille Feuillée (vers

1418), de la famille Bonenfant (en 1427). Il est acheté par la famille Du Bouays en 1470.

Il appartient à la famille Regneraye en 1539 et en 1546, puis à nouveau à

la famille Du Bouays de 1573 jusqu'à la fin du XXème siècle ;

le

château ou manoir de Couesbouc ou Couësbouc ou Couasbouc (XIXème siècle). Ce château est mentionné dès

1060. On y voyait en 1679, une tourelle contenant un escalier, deux tours

dans la cour, des douves avec deux ponts de bois, une fuie, et une chapelle

de la fin du XVème siècle ou du début du XVIème siècle qui a été

démolie au XVIIIème siècle. La chapelle de Couasbouc, avoisinant ce

manoir, est signalée dans la déclaration faite en 1681 par Guy du Bouays,

seigneur de Couasbouc et de Saint-Gondran ; mais en 1727 ce sanctuaire,

tombant en ruine, était interdit (Pouillé de Rennes). En 1190, le manoir est la propriété du seigneur de Couesbouc.

Puis propriété de la famille Bourgneuf, de la famille Feuillée (vers

1418), de la famille Bonenfant (en 1427). Il est acheté par la famille Du Bouays en 1470.

Il appartient à la famille Regneraye en 1539 et en 1546, puis à nouveau à

la famille Du Bouays de 1573 jusqu'à la fin du XXème siècle ;

![]() le

manoir Le Monttenay ou Mottay. Propriété successive des familles

Couësbouc (en 1457), Denys, seigneurs de la Chesnaye (en 1655 - 1744),

Vallées (en 1759) ;

le

manoir Le Monttenay ou Mottay. Propriété successive des familles

Couësbouc (en 1457), Denys, seigneurs de la Chesnaye (en 1655 - 1744),

Vallées (en 1759) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de SAINT-GONDRAN

La seigneurie de Couasbouc (ou Couesbouc ou Couësbouc) se composait en 1681 du manoir de ce nom et de celui de Saint-Gondran ; une « ancienne motte » avoisinait le premier ; quant au second, qui donna son nom à une famille noble, c'est un vieil hôtel qui subsiste encore dans le bourg à la fin du XIXème siècle. La famille du Bouays possède Couasbouc plus de quatre siècles.

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1440 (rapport fait par René Le Felle, procureur de Dinan, et Bertrand Sevestre, lieutenant audit lieu), sont mentionnés en mai 1428 à St-Gondran les nobles suivants : Mr. Jacques Bon effent (Bonenfant). Guillaume Piedevache, seigneur des Aubrays. Guillaume Piedevache, seigneur des Fougères. (D'après Des Salles).

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence d'un seul noble de Saint-Gondran :

![]() Jehan

PIEDEVACHE (70 livres de revenu) : défaillant ;

Jehan

PIEDEVACHE (70 livres de revenu) : défaillant ;

© Copyright - Tous droits réservés.