|

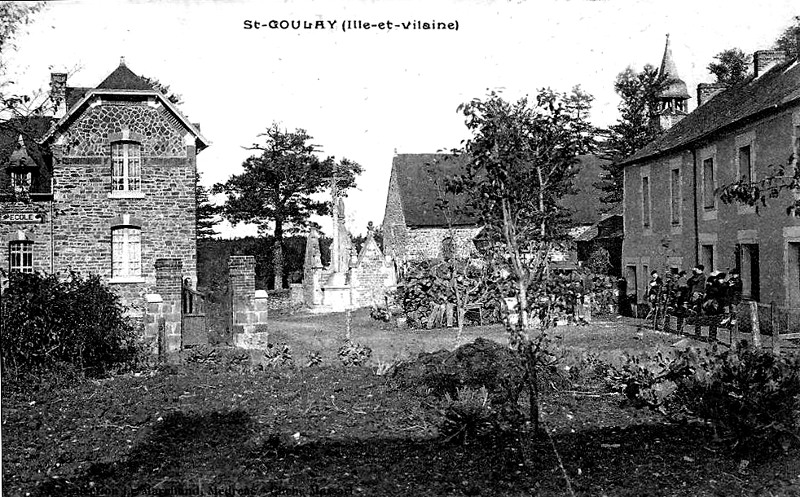

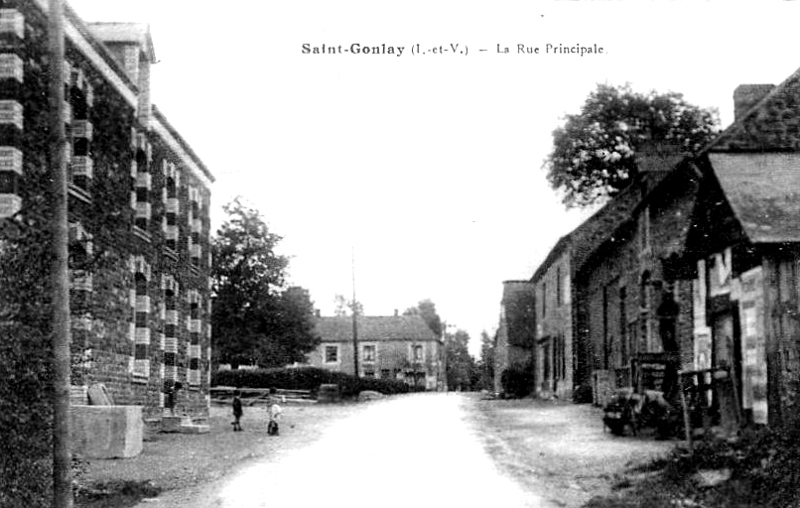

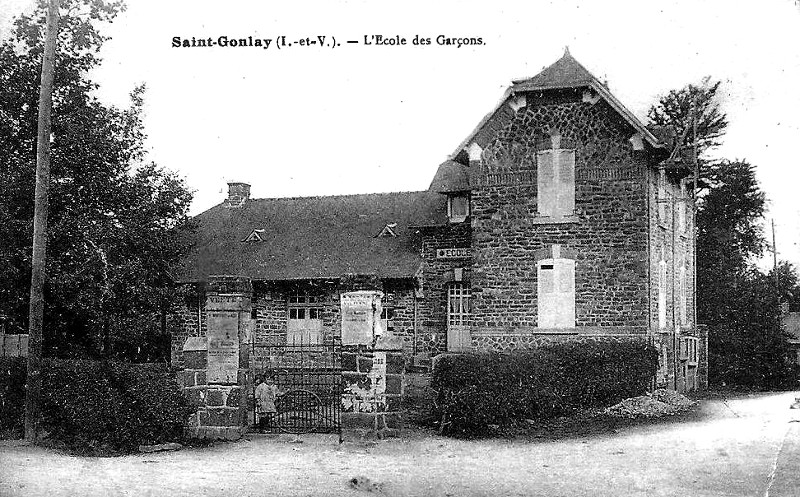

Bienvenue chez les Gonlaysiens |

SAINT-GONLAY |

Retour page d'accueil Retour Canton de Montfort-sur-Meu

La commune

de Saint-Gonlay ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-GONLAY

Saint-Gonlay vient, semble-t-il, de saint Gundlée, roi de Clamorgan (Pays de Galles) au VIème siècle et père de saint Cado.

Saint-Gonlay est un démembrement de l'ancienne paroisse primitive d'Iffendic. Quelle est l'origine de cette paroisse ? Son nom semblerait appartenir à son patron ?. Elle doit peut-être sa naissance à une fondation d'église par deux abbés de Montfort, au XIIIème siècle, Robert et Raoul de Saint-Gonlay.

Au XIIIème siècle est mentionnée l'existence à Saint-Gonlay d'un prieuré-cure qui dépend de l'abbaye de Saint-Jacques de Montfort. En 1219, le prieur Robert de Saint-Gonlay est nommé abbé de l'abbaye Saint-Jacques de Montfort. L'abbesse de Saint-Sulpice avait aussi des droits sur cette paroisse, dont elle était décimatrice.

Le recteur de Saint-Gonlay, présenté par l'abbé de Montfort et originairement choisi parmi ses religieux, recevait sa pension de l'abbesse de Saint-Sulpice. Quant à la fabrique, elle n'avait au XVIIIème siècle de revenu fixe « qu'un constitut de 500 livres de principal nouvellement créé » (Pouillé ms. de Saint-Malo 1739-1767). La paroisse de Saint-Gonlay dépendait autrefois de l'ancien évêché de Saint-Malo.

On rencontre l'appellation ecclesia de Sancto Gonlay (au XVIème siècle).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Saint-Gonlay : Jean Mignot (au XVème siècle), Nicolas Le Liepvre (en 1537), Pierre de Romelin (résigna en 1568), Gilles Le Tournoux (1568-1577), Jean Saiget (1577-1578), Jean de la Houssaye (1578-1580), Frère Gilles Le Tournoux (1580-1597), Frère Guillaume Regnard (1597-1599), Frère Pierre de Léon (1599-1603), Frère Jean Lafond (en 1603), Pierre Choque ou Coque (1603-1621, il se fit pourvoir en cour de Rome contre le précédent et prit possession le 21 septembre 1603. D'abord débouté dans ses prétentions, il fut plus tard nommé de nouveau, comme successeur de Jean Lafond, et reprit possession le 4 février 1607), Mathurin Rivière (en 1622), Frère Gilles Bernard (en 1624 et en 1630), Frère Julien Hamon (décédé en 1649), Frère Vincent Barleuf (en 1649), Julien Le Gavre (en 1660), Thomas Desboys (en 1679), Jean-Baptiste Lesné (1710-1718), Joseph Morand (1718-1752), Clément Guérin (1752-1758), Jean Michel (1758-1767), Joseph Rouxel (1767-1780), Louis Ruellan (en 1780), Louis-René Ruellan (1781-1789 et 1803-1808), N... Morin (1808-1816), Pierre Nosland (1816-1863), Julien Sévin (à partir de 1863), .....

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Saint-Gonlay en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Saint-Gonlay en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de SAINT-GONLAY

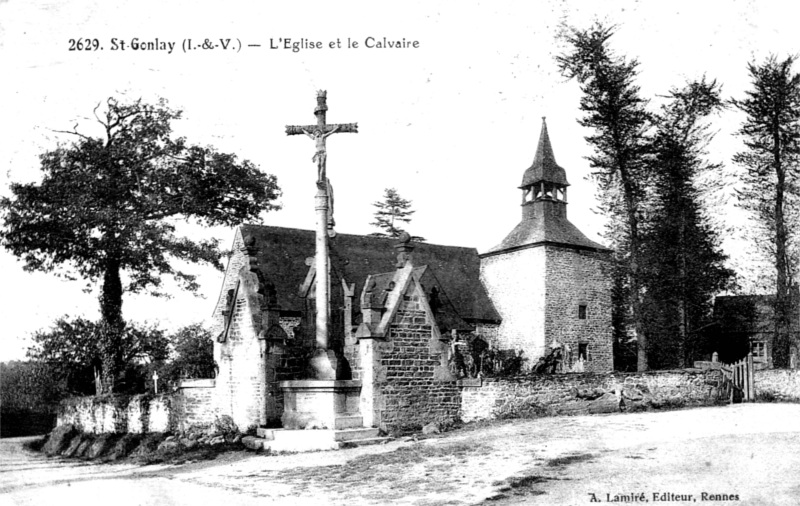

![]() l'église

Saint-Guillaume (XV-XIXème siècle), restaurée au XIXème siècle par

l'architecte Arthur Regnault. Elle est dédiée à l'origine, semble-t-il,

à saint Gundlé. Saint Gundlée, roi de Glamorgan, fut père de saint Cado.

« Il quitta la couronne et le sceptre, dit D. Lobineau (Vies des SS.

de Bretagne, 30), et se retira dans une solitude où il vécut dans une

grande abstinence et mourut en opinion de sainteté ». Sa femme, sainte

Gladuse, soeur de sainte Ninnoc, était également honorée par les Bretons.

Le Martyrologe d'Angleterre fixait la fête de saint Gundlée au 29 mars.

L'église est dédiée dès le XVIIIème siècle à saint Guillaume, évêque

de Saint-Brieuc. L'église de Saint-Gonlay n'offre rien d'intéressant,

quoiqu'elle ne parût « pas mal » au XVIIIème siècle, dit le rédacteur

du Pouillé ms. de Saint-Malo. Elle n'avait alors ni confréries ni

fondations. Le seigneur de la Châsse, en Iffendic, y jouissait des prééminences

et des droits de fondation, ayant acheté en 1642 le fief de Saint-Gonlay du

duc de la Trémoille, seigneur de Montfort, qui était à l'origine seigneur

supérieur et prééminencier de cette église (Pouillé de Rennes). L'église, entièrement restaurée,

est en forme de croix. La façade occidentale date du XVème

siècle. La majeure partie de l'édifice date du XVIIème siècle. La

chapelle-nord date de 1537 : elle était prohibitive au seigneur de la

Changée. La cloche date du XVIIème siècle. Cette

église est restaurée en 1892-1893. Une pierre armoriée se trouve entre le

clocher et le porche. La fenêtre du croisillon nord porte quatre écussons.

L'intérieur renferme un arc triomphal en plein cintre accosté de deux

petits autels. Des arcades cintrées séparent les croisillons de la

croisée du transept. On y voit cinq retables du XVIIème siècle : celui du

choeur comporte les statues de saint Guillame et saint Jean, l'ensemble

étant surmonté par une statue de saint Joseph ;

l'église

Saint-Guillaume (XV-XIXème siècle), restaurée au XIXème siècle par

l'architecte Arthur Regnault. Elle est dédiée à l'origine, semble-t-il,

à saint Gundlé. Saint Gundlée, roi de Glamorgan, fut père de saint Cado.

« Il quitta la couronne et le sceptre, dit D. Lobineau (Vies des SS.

de Bretagne, 30), et se retira dans une solitude où il vécut dans une

grande abstinence et mourut en opinion de sainteté ». Sa femme, sainte

Gladuse, soeur de sainte Ninnoc, était également honorée par les Bretons.

Le Martyrologe d'Angleterre fixait la fête de saint Gundlée au 29 mars.

L'église est dédiée dès le XVIIIème siècle à saint Guillaume, évêque

de Saint-Brieuc. L'église de Saint-Gonlay n'offre rien d'intéressant,

quoiqu'elle ne parût « pas mal » au XVIIIème siècle, dit le rédacteur

du Pouillé ms. de Saint-Malo. Elle n'avait alors ni confréries ni

fondations. Le seigneur de la Châsse, en Iffendic, y jouissait des prééminences

et des droits de fondation, ayant acheté en 1642 le fief de Saint-Gonlay du

duc de la Trémoille, seigneur de Montfort, qui était à l'origine seigneur

supérieur et prééminencier de cette église (Pouillé de Rennes). L'église, entièrement restaurée,

est en forme de croix. La façade occidentale date du XVème

siècle. La majeure partie de l'édifice date du XVIIème siècle. La

chapelle-nord date de 1537 : elle était prohibitive au seigneur de la

Changée. La cloche date du XVIIème siècle. Cette

église est restaurée en 1892-1893. Une pierre armoriée se trouve entre le

clocher et le porche. La fenêtre du croisillon nord porte quatre écussons.

L'intérieur renferme un arc triomphal en plein cintre accosté de deux

petits autels. Des arcades cintrées séparent les croisillons de la

croisée du transept. On y voit cinq retables du XVIIème siècle : celui du

choeur comporte les statues de saint Guillame et saint Jean, l'ensemble

étant surmonté par une statue de saint Joseph ;

![]() l'ancien

prieuré de Saint-Gonlay, aujourd'hui disparu, et jadis membre de l'abbaye

de Montfort. Il est permis de rattacher la fondation du prieuré-cure de

Saint-Gonlay par les sires de Montfort à l'époque où Robert de

Saint-Gonlay (1220) et Raoul de Saint-Gonlay (1265) étaient abbés de

Saint-Jacques ; mais il faut bien avouer que les origines de ce prieuré

sont incertaines, quoique les seigneurs de Montfort prétendissent que le

prieur de Saint-Gonlay devait « célébrer quatre services par an, aux

quatre festes de l'année, avec prières nominales » à leur intention

(Déclaration du comté de Montfort en 1682). Chose assez singulière, bien

que présenté par l'abbé de Montfort, ce n'était pas avec lui qu'avait le

plus de rapports le prieur-recteur de Saint-Gonlay : c'était avec la

prieure de Thélouet, religieuse de Saint-Sulpice, qui dîmait dans la

paroisse. Ainsi, dans l'origine, le prieur-recteur partageait avec cette

dame les dîmes de Saint-Gonlay ; mais il devait, sur sa moitié de dîmes,

lui payer, à l'Angevine, 2 mines de froment rouge et 2 mines de seigle,

mesure de Montfort ; de plus, il était tenu d'aller dire la messe en la

chapelle priorale de Thélouet le jour Saint-Samson, fête patronale du

prieuré ; enfin, il devait, ce jour-là, déposer 10 sols d'oblation sur

l'autel de ce sanctuaire (Déclaration de Thélouet en 1585 - Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 116). En 1679, Thomas Desboys,

prieur-recteur, déclara que son bénéfice consistait en une maison presbytérale,

— la moitié des grosses dîmes, levées à la douzième gerbe, dans la

paroisse ; — la dîme des filasses, chanvres et lins, et celle des terres

novales ; — enfin, un petit fief appelé la Croix-Avril, valant 8

boisseaux de froment et 9 boisseaux de seigle, mesure de Montfort (Archives

départementales de la Loire-Inférieure). Tout cela ne rapportait pas

grand'chose : 263 livres net, d'après la déclaration faite au bureau diocésain

de Saint-Malo vers 1730 ; 400 livres vingt ans plus tard. Lorsque le prieuré

de Thélouet eut été réuni à la mense conventuelle de Saint-Sulpice,

l'abbesse de ce monastère fit un accord avec le prieur-recteur de

Saint-Gonlay : elle lui assura une pension congrue de 500 livres et se

chargea de recueillir elle-même toutes les grosses dîmes de sa paroisse.

Aussi, en 1790, le dernier titulaire, Louis Ruellan, déclara-t-il ne posséder

que son presbytère, avec deux jardins ; le petit fief de la Croix-Avril était

lui-même passé entre les mains de l'abbesse de Saint-Sulpice (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29). On comprend que les chanoines

réguliers de Montfort enviaient peu le prieuré-cure de Saint-Gonlay, placé

de la sorte sous la dépendance de l'abbesse de Saint-Sulpice ; aussi cessèrent-ils

d'y résider au XVIIème siècle. Le dernier prieur régulier dut être frère

Vincent Barleuf, nommé en 1649 (abbé Guillotin de Corson) ;

l'ancien

prieuré de Saint-Gonlay, aujourd'hui disparu, et jadis membre de l'abbaye

de Montfort. Il est permis de rattacher la fondation du prieuré-cure de

Saint-Gonlay par les sires de Montfort à l'époque où Robert de

Saint-Gonlay (1220) et Raoul de Saint-Gonlay (1265) étaient abbés de

Saint-Jacques ; mais il faut bien avouer que les origines de ce prieuré

sont incertaines, quoique les seigneurs de Montfort prétendissent que le

prieur de Saint-Gonlay devait « célébrer quatre services par an, aux

quatre festes de l'année, avec prières nominales » à leur intention

(Déclaration du comté de Montfort en 1682). Chose assez singulière, bien

que présenté par l'abbé de Montfort, ce n'était pas avec lui qu'avait le

plus de rapports le prieur-recteur de Saint-Gonlay : c'était avec la

prieure de Thélouet, religieuse de Saint-Sulpice, qui dîmait dans la

paroisse. Ainsi, dans l'origine, le prieur-recteur partageait avec cette

dame les dîmes de Saint-Gonlay ; mais il devait, sur sa moitié de dîmes,

lui payer, à l'Angevine, 2 mines de froment rouge et 2 mines de seigle,

mesure de Montfort ; de plus, il était tenu d'aller dire la messe en la

chapelle priorale de Thélouet le jour Saint-Samson, fête patronale du

prieuré ; enfin, il devait, ce jour-là, déposer 10 sols d'oblation sur

l'autel de ce sanctuaire (Déclaration de Thélouet en 1585 - Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 116). En 1679, Thomas Desboys,

prieur-recteur, déclara que son bénéfice consistait en une maison presbytérale,

— la moitié des grosses dîmes, levées à la douzième gerbe, dans la

paroisse ; — la dîme des filasses, chanvres et lins, et celle des terres

novales ; — enfin, un petit fief appelé la Croix-Avril, valant 8

boisseaux de froment et 9 boisseaux de seigle, mesure de Montfort (Archives

départementales de la Loire-Inférieure). Tout cela ne rapportait pas

grand'chose : 263 livres net, d'après la déclaration faite au bureau diocésain

de Saint-Malo vers 1730 ; 400 livres vingt ans plus tard. Lorsque le prieuré

de Thélouet eut été réuni à la mense conventuelle de Saint-Sulpice,

l'abbesse de ce monastère fit un accord avec le prieur-recteur de

Saint-Gonlay : elle lui assura une pension congrue de 500 livres et se

chargea de recueillir elle-même toutes les grosses dîmes de sa paroisse.

Aussi, en 1790, le dernier titulaire, Louis Ruellan, déclara-t-il ne posséder

que son presbytère, avec deux jardins ; le petit fief de la Croix-Avril était

lui-même passé entre les mains de l'abbesse de Saint-Sulpice (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29). On comprend que les chanoines

réguliers de Montfort enviaient peu le prieuré-cure de Saint-Gonlay, placé

de la sorte sous la dépendance de l'abbesse de Saint-Sulpice ; aussi cessèrent-ils

d'y résider au XVIIème siècle. Le dernier prieur régulier dut être frère

Vincent Barleuf, nommé en 1649 (abbé Guillotin de Corson) ;

![]() le

manoir de La Changée (XVIème siècle). Propriété successive

des familles Haloret (en 1407), de la Houssaye (en 1513) et Grignard de

Champsavoie. Propriété de Margot Haloret en 1480 ;

le

manoir de La Changée (XVIème siècle). Propriété successive

des familles Haloret (en 1407), de la Houssaye (en 1513) et Grignard de

Champsavoie. Propriété de Margot Haloret en 1480 ;

![]() le

manoir du Vauroulet (XVIème siècle). Propriété de la famille de la Haye,

puis de la famille de La Houssaye en 1513. Propriété de Jamet de la Houssaye en 1480 ;

le

manoir du Vauroulet (XVIème siècle). Propriété de la famille de la Haye,

puis de la famille de La Houssaye en 1513. Propriété de Jamet de la Houssaye en 1480 ;

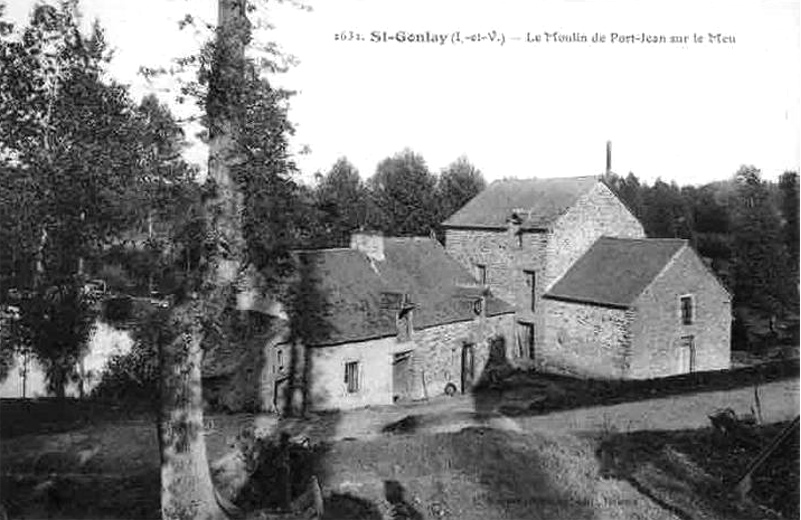

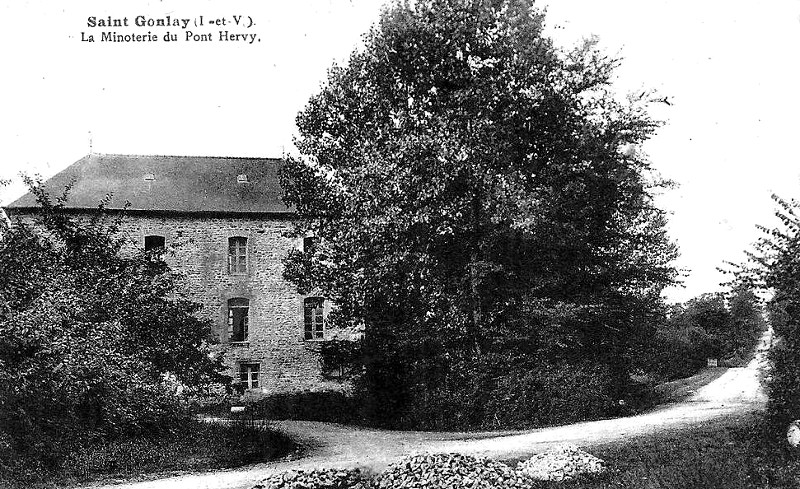

![]() les moulins

à eau du Vau-Ferrier, du Pont-Jean, du Pont-Henry ;

les moulins

à eau du Vau-Ferrier, du Pont-Jean, du Pont-Henry ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de SAINT-GONLAY

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1427 est mentionné à St-Goulay (Saint-Gonlay) le noble suivant : G. Haloret, minour, sr. de la Changée. (H. Des Salles).

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 2 nobles de Saint-Gonlay :

![]() Margot

HALORET de la Changée (10 livres de revenu) ;

Margot

HALORET de la Changée (10 livres de revenu) ;

![]() Jamet

DE LA HOUSSAYE (15 livres de revenu), remplacé par Guillaume : porteur

d'une brigandine, comparaît en archer ;

Jamet

DE LA HOUSSAYE (15 livres de revenu), remplacé par Guillaume : porteur

d'une brigandine, comparaît en archer ;

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1513 sont mentionnés à Saint-Goulay (Saint-Gonlay) les nobles suivants : - Jehan de la Houssaye, seigneur de Changée, seul noble de lad. paroisse, a led. lieu de Changée, noble d'ancienneté. - Plus a le lieu du Vauroullet, où demeurait autrefois Pierre de la Haye, qui servait aux armes, et était franc, ne savait si c'était à cause de lad. maison ; a de plus un lieu nommé Lanoë, où demeuraient gens contribuans. - Plus a plusieurs rotures adjointes à ses dites possessions. (H. Des Salles).

© Copyright - Tous droits réservés.