|

Bienvenue chez les Grégoriens |

SAINT-GREGOIRE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Betton

La commune de

Saint-Grégoire ( |

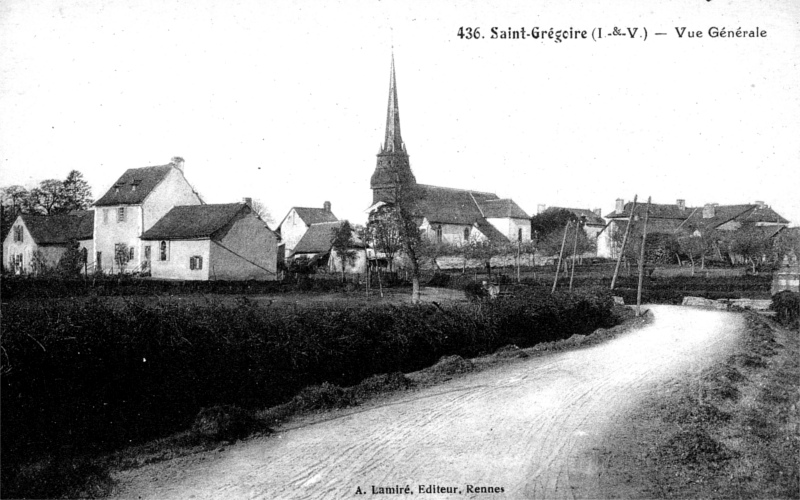

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-GREGOIRE

Saint-Grégoire vient de saint Grégoire le Grand, pape de 590 à 604.

Saint-Grégoire s'appelait autrefois, dit-on, "La Ville Rouge", ce qui paraît indiquer une origine gallo-romaine. La paroisse est attestée vers 1240, mais son existence doit certainement remonter au VIIIème - IVème siècle. En 1250, nous voyons Hervé, abbé de l'abbaye de Saint-Melaine, afféager la Ville-Ascelin et ses dépendances, sise en Saint-Grégoire, « villam que dicitur Accelini cum pertinenciis suis sitam in parrochia Sancti Gregorii ». Il l'afféagea à Raoul et Thomas Burnet, ainsi que le bois voisin de la Guinebaudière (Cartulaire de l'abbaye de Saint-Melaine, 194 et 199).

Le Nécrologe de la cathédrale de Rennes nous apprend qu'un chevalier nommé Halenaud (ou Halenard) donna au Chapitre l'église de Saint-Grégoire pour obtenir de Dieu le salut de son âme ("MARTIUS, XII Kat. Obiit Halenaldus miles qui dedit Sancto Petro Redon, ecclesiam Sancti Gregorii pro redemptione anime sue"). Cette mention de l'église possédée par un laïque fait remonter la donation au XIème ou XIIème siècle, ce qui prouve en faveur de l'antiquité de la paroisse.

En 1513, le pape Léon X unit à la psallette de Rennes les dîmes de Saint-Grégoire, mais cette union ne fut approuvée qu'en 1565 par l'évêque Bernardin Bochetel, avec le consentement de Claude Dodieu, chanoine de Rennes et présentateur de la cure de Saint-Grégoire. A partir de cette époque, le Chapitre de Rennes voulut contribuer à la solennité de la fête patronale de Saint-Grégoire, célébrée le 12 mars : « Ce mesme jour aulcuns des chanoines et des musiciens vont à Sainct-Grégoire répondre la grande messe qui se dict par le recteur » (Diurnal des Obits de la cathédrale de Rennes). Le recteur de Saint-Grégoire, présenté par le chanoine de Rennes occupant la onzième prébende, recevait une pension congrue. En 1790, le Chapitre affermait, en effet, les dîmes anciennes et novales de Saint-Grégoire avec celles de la Chapelle-des-Fougeretz 5 303 livres. Il jouissait, de plus, du trait de Tréal, affermé 224 livres, et de la métairie de Tréal, valant 78 livres de rente. Sur le produit de ces dîmes, les chanoines payaient, en 1785, 500 livres de pension au recteur de Saint-Grégoire et 250 livres à son vicaire, plus 250 livres au vicaire subcursaliste de la Chapelle-des-Fougeretz. A la même époque, les dominicains de Rennes avaient en Saint-Grégoire la métairie de la Bretesche, affermée 300 livres ; — les Minimes celles de la Chesnaye, affermée 324 livres, et des Fréat, affermée 110 livres ; — et les Calvairiennes de Saint-Cyr la maison de la Grande-Cour, qu'elles affermaient 70 livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V 25).

Jusqu'à la Révolution, la Chapelle-des-Fougeretz fut considérée comme une trève de Saint-Grégoire. La paroisse de Saint-Grégoire dépendait autrefois de l’ancien évêché de Rennes et de l’archidiaconé du Désert. La paroisse de Saint-Grégoire est excommuniée en 1456 par l'évêque Jacques d'Espinay (les habitants de Saint-Grégoire lui ayant refusé une rente féodale de froment). Le bourg de Saint-Grégoire renfermait autrefois les ceps et collier de la seigneurie de la Plesse.

On rencontre l'appellation : Parochia de Sancto Gregorio (en 1240).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Saint-Grégoire : le bienheureux Jean Discalcéat (1303-1316, il se fit ensuite cordelier et mourut au couvent de son Ordre, à Quimper), Luc Cornet (1569-1587), Jean Deschamps (décédé en 1607, inhumé le 10 avril 1607 dans le "tombeau qui est mitan de l'église, soubs les cloches"), Jean Samson (vers 1610 et jusqu'en 1633), Michel Pail (décédé en 1645), François Bonnemez (en 1645 et 1648), N... Brunel (en 1655), N. Le Lièvre (en 1659), Jean Villoger (en 1661, il soutint en 1684 un procès contre le Chapitre de Rennes au sujet des dîmes de Saint-Grégoire), Jacques Le Vavasseur (vers 1690 et jusqu'en 1720), Pierre-Jean Saiget (1720-1727), Jacques Mauvée (1727-1758), Jean Guillou (1758-1764), Pierre Masson (en 1764, il fut enfermé à Saint-Melaine en 1792), Julien Hérembourg (1803-1805), Joseph-Antoine Gédouin (1806-1824), Guillaume Raoul (1824-1844), Xavier Denis (1844-1866), Jean-Baptiste Ferré (à partir de 1866), ....

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Saint-Grégoire en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Saint-Grégoire en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de SAINT-GREGOIRE

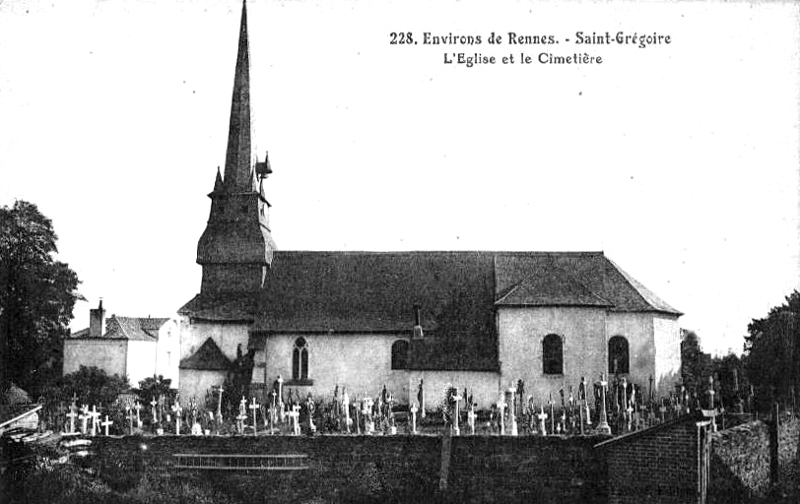

![]() l'église

Saint-Grégoire (X-XI-XV-XVII-XIXème siècle). Saint-Grégoire-le-Grand est

le patron de cette église. L'église romane est rebâtie vers 1407 (on

prétend que dans la muraille septentrionale se trouvait un appareil

vraiment gallo-romain). A la simple nef terminée par une abside fut accolée

du côté Sud une chapelle seigneuriale dépendant du manoir de Launay et

mentionnée en 1690 : la porte de cette chapelle était sommée des armes en

relief des seigneurs de la Lande, et précédée d'un chapitreau où se

tenaient les plaids généraux de la seigneurie de la Plesse, et ses vitres

présentaient les armes des seigneurs de la Lande. Cette chapelle de Launay-la-Plesse,

fut vendue en 1730 par les Henry, seigneurs de la Plesse, aux du Boisgeslin, seigneurs

de Cucé. On y voyait aussi en 1774 les autels de la Sainte-Vierge, de

Sainte-Anne et du Crucifix. On y trouvait les armes des seigneurs de la Lande, de la Plesse,

du Désert et de la Sauldraye. Le seigneur de la Plesse était en 1678 regardé comme supérieur, fondateur et

prééminencier de l'église de Saint-Grégoire, à cause de son fief du Désert

: il y avait alors son banc proche du balustre du maître-autel, et «

deux tombeaux, l'un en forme de charnier au devant du sacraire, et l'autre

devant l'autel de Nostre-Dame » (on voit encore dans le mur nord un

ancien tombeau-arcade). On voyait en outre sur l'édifice les armoiries tant

des seigneurs du Désert que de ceux de la Plesse. L'église était

entourée d'une litre aux armes des seigneurs de la Plesse et celles des

seigneurs du Désert se lisaient au sommet des murs. Mais le seigneur de la

Sauldraye avait également des prééminences en cette église, car Raoul du

Tronchay, seigneur de la Sauldraye, fut maintenu dès 1484 « en la

possession d'un enfeu au chanceau de l'église de Saint-Grégoire ».

Plus tard, Jean Louail, seigneur de la Sauldraye, déclara en 1679 avoir en

la même église, vis-à-vis l'autel Saint-Jacques, un banc à queue avec

les armes : d'azur à trois channes d'or, qui est du Tronchay, un

tombeau élevé avec les mêmes armes dans le chanceau, et enfin les mêmes

écussons peints dans les vitres et sculptés au pied du crucifix et sur les

murailles (Archives nationales P. 1709). Enfin le seigneur du Plessis-Beaucé,

qui possédait en 1679 le bailliage du Bourg, avait en cette église ses

armoiries peintes naguère encore dans un vitrail et portant : écartelé

: au 1er, d'or au lion rampant coupé de gueules et de sinople, couronné

d'azur ; au 2e, de gueules à trois têtes de loup arrachées d'argent ; au

3e, losangé d'or et de gueules ; au 4e, de gueules à trois besants d'or,

2, 1 ; sur le tout, d'argent à l'aigle de sable becquée et membrée de

gueules, au bâton d'or brochant, qui est de Beaucé. Beaucoup de

fondations existaient jadis en l'église de Saint-Grégoire. En 1494, Jean

Denieul, prêtre, fonda la chapellenie du Désert, — en 1496, Perrine

Boyvin donna le clos Mazette, au terroir de Montgizon, pour la distribution

du pain bénit, consistant « en six gâteaux d'un boisseau de froment

chacun, à chacune des six grandes festes de l'année », — en 1559,

Golven Aguillermy et Jeanne Mousset, sa femme, fondèrent une messe chaque

dimanche à l'autel de la Vierge, — en 1569, Guillaume Grandmoulin, prêtre,

fonda également une messe tous les vendredis (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 9G, 43). — Enfin, il y avait encore les chapellenies de

la Planche, de la Fontaine, de Domalain, etc. La confrérie de Saint-Grégoire,

enrichie d'indulgences par le Pape, fut approuvée en 1685 par l'ordinaire.

Le 3 septembre, fête de l'Ordination de saint Grégoire, avait lieu

nombreuses assemblées, et l'on conservait en 1774 des reliques de ce

bienheureux patron de la paroisse. Quant à la confrérie du Rosaire, elle

fut érigée à la fin du XVIIème siècle, à la suite d'une requête

adressée à ce sujet, en 1694, aux religieux de l'abbaye de Bonne-Nouvelle

: elle a été ensuite rétablie en 1828. L'église actuelle diffère

complètement de l'ancienne, quoiqu'elle se compose en partie du vieil

édifice, mais vers 1836 l'abside romane a été détruite, et l'on a

transféré le choeur à l'Ouest en ouvrant une grande porte à l'Est, puis

deux chapelles ont été construites formant bras de croix avec la nef.

Enfin la chapelle de Launay a disparu. L'église est désorientée et

prolongée de 8 mètres en 1836, puis restaurée en 1972. L'église abrite

des autels en bois sculptés par M. Hérault, dans le style renaissance. On

y remarque un bénitier qui semble avoir été primitivement un tronc en

pierre, oeuvre du XVème siècle (Pouillé de Rennes).

Le clocher date du XVIIème siècle. Une bannière représentant le Christ en

croix date de 1702 (elle a été restaurée au XXème siècle). Le mur nord

de la nef possède un enfeu en plein cintre et une dalle

funéraire aux armes des seigneurs de La Plesse (du milieu du XVème siècle

à la fin du XVIème siècle). Cette dernière pierre tombale est

précédée d'une autre dalle funéraire dont la bordure porte une

inscription en relief du XVIème siècle : le cor de Me E Prodho(mme)

..... A noter que toutes les pierres tombales ont été déplacées vers 1870 ;

l'église

Saint-Grégoire (X-XI-XV-XVII-XIXème siècle). Saint-Grégoire-le-Grand est

le patron de cette église. L'église romane est rebâtie vers 1407 (on

prétend que dans la muraille septentrionale se trouvait un appareil

vraiment gallo-romain). A la simple nef terminée par une abside fut accolée

du côté Sud une chapelle seigneuriale dépendant du manoir de Launay et

mentionnée en 1690 : la porte de cette chapelle était sommée des armes en

relief des seigneurs de la Lande, et précédée d'un chapitreau où se

tenaient les plaids généraux de la seigneurie de la Plesse, et ses vitres

présentaient les armes des seigneurs de la Lande. Cette chapelle de Launay-la-Plesse,

fut vendue en 1730 par les Henry, seigneurs de la Plesse, aux du Boisgeslin, seigneurs

de Cucé. On y voyait aussi en 1774 les autels de la Sainte-Vierge, de

Sainte-Anne et du Crucifix. On y trouvait les armes des seigneurs de la Lande, de la Plesse,

du Désert et de la Sauldraye. Le seigneur de la Plesse était en 1678 regardé comme supérieur, fondateur et

prééminencier de l'église de Saint-Grégoire, à cause de son fief du Désert

: il y avait alors son banc proche du balustre du maître-autel, et «

deux tombeaux, l'un en forme de charnier au devant du sacraire, et l'autre

devant l'autel de Nostre-Dame » (on voit encore dans le mur nord un

ancien tombeau-arcade). On voyait en outre sur l'édifice les armoiries tant

des seigneurs du Désert que de ceux de la Plesse. L'église était

entourée d'une litre aux armes des seigneurs de la Plesse et celles des

seigneurs du Désert se lisaient au sommet des murs. Mais le seigneur de la

Sauldraye avait également des prééminences en cette église, car Raoul du

Tronchay, seigneur de la Sauldraye, fut maintenu dès 1484 « en la

possession d'un enfeu au chanceau de l'église de Saint-Grégoire ».

Plus tard, Jean Louail, seigneur de la Sauldraye, déclara en 1679 avoir en

la même église, vis-à-vis l'autel Saint-Jacques, un banc à queue avec

les armes : d'azur à trois channes d'or, qui est du Tronchay, un

tombeau élevé avec les mêmes armes dans le chanceau, et enfin les mêmes

écussons peints dans les vitres et sculptés au pied du crucifix et sur les

murailles (Archives nationales P. 1709). Enfin le seigneur du Plessis-Beaucé,

qui possédait en 1679 le bailliage du Bourg, avait en cette église ses

armoiries peintes naguère encore dans un vitrail et portant : écartelé

: au 1er, d'or au lion rampant coupé de gueules et de sinople, couronné

d'azur ; au 2e, de gueules à trois têtes de loup arrachées d'argent ; au

3e, losangé d'or et de gueules ; au 4e, de gueules à trois besants d'or,

2, 1 ; sur le tout, d'argent à l'aigle de sable becquée et membrée de

gueules, au bâton d'or brochant, qui est de Beaucé. Beaucoup de

fondations existaient jadis en l'église de Saint-Grégoire. En 1494, Jean

Denieul, prêtre, fonda la chapellenie du Désert, — en 1496, Perrine

Boyvin donna le clos Mazette, au terroir de Montgizon, pour la distribution

du pain bénit, consistant « en six gâteaux d'un boisseau de froment

chacun, à chacune des six grandes festes de l'année », — en 1559,

Golven Aguillermy et Jeanne Mousset, sa femme, fondèrent une messe chaque

dimanche à l'autel de la Vierge, — en 1569, Guillaume Grandmoulin, prêtre,

fonda également une messe tous les vendredis (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 9G, 43). — Enfin, il y avait encore les chapellenies de

la Planche, de la Fontaine, de Domalain, etc. La confrérie de Saint-Grégoire,

enrichie d'indulgences par le Pape, fut approuvée en 1685 par l'ordinaire.

Le 3 septembre, fête de l'Ordination de saint Grégoire, avait lieu

nombreuses assemblées, et l'on conservait en 1774 des reliques de ce

bienheureux patron de la paroisse. Quant à la confrérie du Rosaire, elle

fut érigée à la fin du XVIIème siècle, à la suite d'une requête

adressée à ce sujet, en 1694, aux religieux de l'abbaye de Bonne-Nouvelle

: elle a été ensuite rétablie en 1828. L'église actuelle diffère

complètement de l'ancienne, quoiqu'elle se compose en partie du vieil

édifice, mais vers 1836 l'abside romane a été détruite, et l'on a

transféré le choeur à l'Ouest en ouvrant une grande porte à l'Est, puis

deux chapelles ont été construites formant bras de croix avec la nef.

Enfin la chapelle de Launay a disparu. L'église est désorientée et

prolongée de 8 mètres en 1836, puis restaurée en 1972. L'église abrite

des autels en bois sculptés par M. Hérault, dans le style renaissance. On

y remarque un bénitier qui semble avoir été primitivement un tronc en

pierre, oeuvre du XVème siècle (Pouillé de Rennes).

Le clocher date du XVIIème siècle. Une bannière représentant le Christ en

croix date de 1702 (elle a été restaurée au XXème siècle). Le mur nord

de la nef possède un enfeu en plein cintre et une dalle

funéraire aux armes des seigneurs de La Plesse (du milieu du XVème siècle

à la fin du XVIème siècle). Cette dernière pierre tombale est

précédée d'une autre dalle funéraire dont la bordure porte une

inscription en relief du XVIème siècle : le cor de Me E Prodho(mme)

..... A noter que toutes les pierres tombales ont été déplacées vers 1870 ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Joseph de la Chapelle-des-Fougeretz, ancienne église

tréviale devenue paroissiale en 1803 ;

l'ancienne

chapelle Saint-Joseph de la Chapelle-des-Fougeretz, ancienne église

tréviale devenue paroissiale en 1803 ;

![]() l'ancienne

chapelle du Vivier-Louis, mentionnée en 1790 et aujourd'hui disparue ;

l'ancienne

chapelle du Vivier-Louis, mentionnée en 1790 et aujourd'hui disparue ;

![]() la

croix trilobée (XVème siècle), située sur la place Gilles-Grallan ;

la

croix trilobée (XVème siècle), située sur la place Gilles-Grallan ;

![]() l'ancien

manoir (XVI-XXème siècle) de la Ville-Ascelin (ou Asselin). Ce manoir possédait

autrefois une chapelle et démolie vers 1850,

ainsi qu'une fuie, un moulin et une

orangerie. La chapelle de la Ville-Ascelin fut fondée de messe tous les

dimanches et fêtes le 15 février 1667, et dotée de 60 livres de rente.

Elle fut présentée par le propriétaire Yves Courtois, en 1720, à Claude

Bécot, acolyte, pour lui servir de titre. Le manoir est afféagé en 1258 par l'abbaye Saint-Melaine à la famille

Burnel. Propriété successive des familles le Gouz (en 1427 et en 1561),

André (en 1562), Liays, sieurs des Alleux (en 1625), Courtois (en 1662 et

en 1733), Pinczon, seigneurs du Sel ;

l'ancien

manoir (XVI-XXème siècle) de la Ville-Ascelin (ou Asselin). Ce manoir possédait

autrefois une chapelle et démolie vers 1850,

ainsi qu'une fuie, un moulin et une

orangerie. La chapelle de la Ville-Ascelin fut fondée de messe tous les

dimanches et fêtes le 15 février 1667, et dotée de 60 livres de rente.

Elle fut présentée par le propriétaire Yves Courtois, en 1720, à Claude

Bécot, acolyte, pour lui servir de titre. Le manoir est afféagé en 1258 par l'abbaye Saint-Melaine à la famille

Burnel. Propriété successive des familles le Gouz (en 1427 et en 1561),

André (en 1562), Liays, sieurs des Alleux (en 1625), Courtois (en 1662 et

en 1733), Pinczon, seigneurs du Sel ;

![]() le

manoir de la Hautière (XVIIIème siècle). Il a servi un temps de petit et

de grand séminaire ;

le

manoir de la Hautière (XVIIIème siècle). Il a servi un temps de petit et

de grand séminaire ;

![]() l'ancien

manoir de Béquigneul, démoli en 1908. Propriété successive des familles

Breton (en 1634), Clavier, seigneurs de la Pageotière, Picquet, seigneurs

de la Motte, Montgermont (en 1709-1759) ;

l'ancien

manoir de Béquigneul, démoli en 1908. Propriété successive des familles

Breton (en 1634), Clavier, seigneurs de la Pageotière, Picquet, seigneurs

de la Motte, Montgermont (en 1709-1759) ;

![]() l'ancien

manoir du Bas-Bourg. Il s'agit semble-t-il de l'ancien presbytère.

Propriété de la famille Judier, sieurs du Bas-Bourg (au XVIIème siècle) ;

l'ancien

manoir du Bas-Bourg. Il s'agit semble-t-il de l'ancien presbytère.

Propriété de la famille Judier, sieurs du Bas-Bourg (au XVIIème siècle) ;

![]() l'ancien

manoir de la Gallerie. Propriété successive des familles Buchet (en 1649

et en 1689), Boullemer, sieurs de Beaulieu (en 1716), Pichot (en 1775) ;

l'ancien

manoir de la Gallerie. Propriété successive des familles Buchet (en 1649

et en 1689), Boullemer, sieurs de Beaulieu (en 1716), Pichot (en 1775) ;

![]() l'ancien

manoir du Vivier-Louis. Il n'en reste qu'une chapelle sécularisée et

mentionnée en 1790. Propriété successive des familles Farcy (en 1590 et en 1618), Louis (en

1709), Hévin (en 1686 et en 1745), Roussin (en 1750) ;

l'ancien

manoir du Vivier-Louis. Il n'en reste qu'une chapelle sécularisée et

mentionnée en 1790. Propriété successive des familles Farcy (en 1590 et en 1618), Louis (en

1709), Hévin (en 1686 et en 1745), Roussin (en 1750) ;

![]() l'ancien

manoir du Bas-Bourgneuf. On y voit une petite chapelle ;

l'ancien

manoir du Bas-Bourgneuf. On y voit une petite chapelle ;

![]() l'ancien

manoir du Haut-Bourgneuf. Propriété successive des familles Georgin (en

1513), Cordier (en 1583), Morihan (en 1598), la Grée, sieurs de la Noë,

Hayers, Riallan (en 1685 et en 1771), Blanc, Milon ;

l'ancien

manoir du Haut-Bourgneuf. Propriété successive des familles Georgin (en

1513), Cordier (en 1583), Morihan (en 1598), la Grée, sieurs de la Noë,

Hayers, Riallan (en 1685 et en 1771), Blanc, Milon ;

![]() l'ancien

manoir de la Ricoquais. Il relevait de l'évêque de Rennes et de la

seigneurie de Launay-Roumoulin. Propriété successive des familles Andiger

(en 1543), Dupin (en 1556), Farcy (en 1684), Lézot, Roy, sieurs de

Longchamp (1714), Morice (en 1730), Villers (en 1789) ;

l'ancien

manoir de la Ricoquais. Il relevait de l'évêque de Rennes et de la

seigneurie de Launay-Roumoulin. Propriété successive des familles Andiger

(en 1543), Dupin (en 1556), Farcy (en 1684), Lézot, Roy, sieurs de

Longchamp (1714), Morice (en 1730), Villers (en 1789) ;

![]() l'ancien

manoir du Champ-Daguet. On y trouvait autrefois un pigeonnier. Propriété

successive des familles Allaire (en 1648), Faure (en 1711), Mangourit (à la

fin du XVIIIème siècle) ;

l'ancien

manoir du Champ-Daguet. On y trouvait autrefois un pigeonnier. Propriété

successive des familles Allaire (en 1648), Faure (en 1711), Mangourit (à la

fin du XVIIIème siècle) ;

![]() l'ancien

manoir de la Saudrais. On y trouvait des douves, une chapelle privative

(mentionnée en 1677, elle était en 1790 fondée de messes pour tous les

dimanches et fêtes, et dotée de 70 livres de rente), une

motte et une fuie. Ce manoir est donné en 1236 par le duc Pierre de Dreux

à Pierre de Clisson. Il appartient en 1261 à Guillaume de Clisson. Propriété successive des familles Tronchay (en 1398

et en 1513), Louail, seigneurs du Guérichet (vers 1524) ;

l'ancien

manoir de la Saudrais. On y trouvait des douves, une chapelle privative

(mentionnée en 1677, elle était en 1790 fondée de messes pour tous les

dimanches et fêtes, et dotée de 70 livres de rente), une

motte et une fuie. Ce manoir est donné en 1236 par le duc Pierre de Dreux

à Pierre de Clisson. Il appartient en 1261 à Guillaume de Clisson. Propriété successive des familles Tronchay (en 1398

et en 1513), Louail, seigneurs du Guérichet (vers 1524) ;

![]() l'ancien

manoir de Mongizon ou de Beauregard. Propriété de la famille Gérard (en

1697), puis des Religieuses Hospitalières de Saint-Yves de Rennes (en 1723) ;

l'ancien

manoir de Mongizon ou de Beauregard. Propriété de la famille Gérard (en

1697), puis des Religieuses Hospitalières de Saint-Yves de Rennes (en 1723) ;

![]() l'ancien

manoir du Chêne ou du Chêne-Vert. Propriété successive des familles

Boishamon (en 1644), Monnier, Saudray, sieurs de la Borie (en 1670),

Paulmier, Mahé, sieurs de Kerradon (en 1673), Arnoul (en 1698), Collet,

sieurs de la Hallière (en 1699 et en 1742) ;

l'ancien

manoir du Chêne ou du Chêne-Vert. Propriété successive des familles

Boishamon (en 1644), Monnier, Saudray, sieurs de la Borie (en 1670),

Paulmier, Mahé, sieurs de Kerradon (en 1673), Arnoul (en 1698), Collet,

sieurs de la Hallière (en 1699 et en 1742) ;

![]() l'ancien

manoir du Brossy. Propriété de la famille Caud, sieurs du Bas-Bourg (en

1703 et en 1761) ;

l'ancien

manoir du Brossy. Propriété de la famille Caud, sieurs du Bas-Bourg (en

1703 et en 1761) ;

![]() l'ancien

manoir des Rochelles. Propriété successive des familles Liays, sieurs des

Alleux, Alleaume (en 1622), Mellet, Jeunesse, sieurs de Saint-Germain (en

1663), Dupon (en 1749) ;

l'ancien

manoir des Rochelles. Propriété successive des familles Liays, sieurs des

Alleux, Alleaume (en 1622), Mellet, Jeunesse, sieurs de Saint-Germain (en

1663), Dupon (en 1749) ;

![]() l'ancien

manoir de la Guinebaudière, démolie vers 1880. Les bois de la

Guinebaudière étaient afféagés en 1267 par l’abbaye de Saint-Melaine

à la famille Burnel. Propriété de la famille Courtois (en 1669 et en

1708), puis de la famille Vicomte, sieurs de la Houssaye (en 1724) ;

l'ancien

manoir de la Guinebaudière, démolie vers 1880. Les bois de la

Guinebaudière étaient afféagés en 1267 par l’abbaye de Saint-Melaine

à la famille Burnel. Propriété de la famille Courtois (en 1669 et en

1708), puis de la famille Vicomte, sieurs de la Houssaye (en 1724) ;

![]() le

manoir de la Salle de Charbonnière, qui relevait des Regaires de l'Evêché

de Rennes. Propriété successive des familles Sévigné (en 1427 et en

1471), Rocher, seigneurs des Gailleules (en 1513), Marquer, seigneurs des

Gailleules (en 1542), Jeunesse, sieurs de Saint-Germain (en 1682), Bertrand

(en 1729), Picot, Thébault (en 1758) ;

le

manoir de la Salle de Charbonnière, qui relevait des Regaires de l'Evêché

de Rennes. Propriété successive des familles Sévigné (en 1427 et en

1471), Rocher, seigneurs des Gailleules (en 1513), Marquer, seigneurs des

Gailleules (en 1542), Jeunesse, sieurs de Saint-Germain (en 1682), Bertrand

(en 1729), Picot, Thébault (en 1758) ;

![]() l'ancien

manoir des Barrières, remplacé par l’auberge de la Cour des Barrières.

Propriété de la famille Courtois, sieurs de la Ville-Ascelin (en 1667 et en 1681) ;

l'ancien

manoir des Barrières, remplacé par l’auberge de la Cour des Barrières.

Propriété de la famille Courtois, sieurs de la Ville-Ascelin (en 1667 et en 1681) ;

![]() l'ancien

manoir de la Trudais, qui dépendait autrefois de la seigneurie des

Gailleules. Propriété successive des familles Racinoux (en 1661),

Monneraye (en 1675), Feudé, sieurs de la Bouëxière (en 1716), Robert (en 1718) ;

l'ancien

manoir de la Trudais, qui dépendait autrefois de la seigneurie des

Gailleules. Propriété successive des familles Racinoux (en 1661),

Monneraye (en 1675), Feudé, sieurs de la Bouëxière (en 1716), Robert (en 1718) ;

![]() l'ancien

manoir de la Chesnaye-des-Barrières. Propriété de la famille le Marchand,

puis de la famille Minimes de Rennes (en 1789) ;

l'ancien

manoir de la Chesnaye-des-Barrières. Propriété de la famille le Marchand,

puis de la famille Minimes de Rennes (en 1789) ;

![]() l'ancien

manoir des Fontenelles. Propriété successive des familles Tremblay, sieurs

de la Jousselinaye, Hux (en 1663), Divet (en 1724), Jonneaulx, sieur de

Mareuc (en 1740) ;

l'ancien

manoir des Fontenelles. Propriété successive des familles Tremblay, sieurs

de la Jousselinaye, Hux (en 1663), Divet (en 1724), Jonneaulx, sieur de

Mareuc (en 1740) ;

![]() l'ancien

manoir du Haut-Trait. Il relevait des Regaires de l’Evêché de Rennes.

Propriété successive des familles Marie (en 1651), Delaunay (en 1674),

Paris (en 1684), Bous, sieurs de la Perle, Le Cam, sieurs de la Bretonnière

(en 1697), Le Foll, sieurs de Kerbellec, Le Barbier (en 1707), Ollivault (en 1712) ;

l'ancien

manoir du Haut-Trait. Il relevait des Regaires de l’Evêché de Rennes.

Propriété successive des familles Marie (en 1651), Delaunay (en 1674),

Paris (en 1684), Bous, sieurs de la Perle, Le Cam, sieurs de la Bretonnière

(en 1697), Le Foll, sieurs de Kerbellec, Le Barbier (en 1707), Ollivault (en 1712) ;

![]() l'ancien

manoir de Villeneuve. Propriété successive des familles Day (en 1646),

Pierrot, Bourdays, sieurs de la Grée (en 1684), Hurel (en 1719 et en 1726) ;

l'ancien

manoir de Villeneuve. Propriété successive des familles Day (en 1646),

Pierrot, Bourdays, sieurs de la Grée (en 1684), Hurel (en 1719 et en 1726) ;

![]() l'ancien

manoir de la Boutière, démoli en 1870. Des douves et un vivier sont cités

dès 1714. Propriété successive des familles Marie (en 1557), Hayers (en

1621), Hurel, sieurs des Croix (en 1646), Guillaume (en 1677), Brenichon,

Bellouard (en 1696), Fauvel (en 1750 et en 1764) ;

l'ancien

manoir de la Boutière, démoli en 1870. Des douves et un vivier sont cités

dès 1714. Propriété successive des familles Marie (en 1557), Hayers (en

1621), Hurel, sieurs des Croix (en 1646), Guillaume (en 1677), Brenichon,

Bellouard (en 1696), Fauvel (en 1750 et en 1764) ;

![]() l'ancien

manoir de la Fontaine ou de la Fontaine du Fresne. Propriété successive

des familles Bréhiers, sieurs de Servaude (en 1657), Bretin (en 1675), le

Broust (en 1689), Hurel (en 1736), Guillet (en 1749), Barre (en 1756 et en 1765) ;

l'ancien

manoir de la Fontaine ou de la Fontaine du Fresne. Propriété successive

des familles Bréhiers, sieurs de Servaude (en 1657), Bretin (en 1675), le

Broust (en 1689), Hurel (en 1736), Guillet (en 1749), Barre (en 1756 et en 1765) ;

![]() l'ancien

manoir de la Bretèche. Il est cité en 1697 comme « rebâti de

neuf ». On y voyait autrefois une chapelle dédiée à

" Jésus-Christ agonisant " et construite en 1715 par Sébastien

Bodin, sieur de la Morandais (échevin de Rennes) et son épouse, Laurence

Tirel (cette fondation, dotée de 20 livres, fut approuvée par l'ordinaire

le 23 mars 1715). Propriété successive des familles Mandard (en 1427), Baud (en 1472), Bois

(en 1513), Lamy (en 1539 et en 1617), Martin (en 1641), Henry, sieurs de la

Chesnaye (en 1681 et en 1689), Bodin, sieurs de la Morandais (en 1696 et en

1738). Ce manoir appartenait en 1789 aux Dominicains de Bonne-Nouvelle de Rennes ;

l'ancien

manoir de la Bretèche. Il est cité en 1697 comme « rebâti de

neuf ». On y voyait autrefois une chapelle dédiée à

" Jésus-Christ agonisant " et construite en 1715 par Sébastien

Bodin, sieur de la Morandais (échevin de Rennes) et son épouse, Laurence

Tirel (cette fondation, dotée de 20 livres, fut approuvée par l'ordinaire

le 23 mars 1715). Propriété successive des familles Mandard (en 1427), Baud (en 1472), Bois

(en 1513), Lamy (en 1539 et en 1617), Martin (en 1641), Henry, sieurs de la

Chesnaye (en 1681 et en 1689), Bodin, sieurs de la Morandais (en 1696 et en

1738). Ce manoir appartenait en 1789 aux Dominicains de Bonne-Nouvelle de Rennes ;

![]() l'ancien

manoir de la Petite-Bretèche. Propriété successive des familles Garnier,

Ville-Busnel (en 1667), Troncq (en 1714 et en 1724), Brelet ;

l'ancien

manoir de la Petite-Bretèche. Propriété successive des familles Garnier,

Ville-Busnel (en 1667), Troncq (en 1714 et en 1724), Brelet ;

![]() l'ancien

manoir de la Plesse ou de Launay-la-Plesse. On y trouvait une fuie. La

Plesse a été érigée en châtellenie en 1679. Cette seigneurie exerçait

à Rennes un droit de haute justice. Propriété successive des familles

Breil (en 1384 et en 1427), Brunel (en 1467), Boisbaudry, seigneurs de Trans

(1601), Henry, seigneurs de la Chesnaye (en 1609), Boisgelin, seigneurs de

Cucé (en 1730), Charette, barons de la Colinière (en 1781) ;

l'ancien

manoir de la Plesse ou de Launay-la-Plesse. On y trouvait une fuie. La

Plesse a été érigée en châtellenie en 1679. Cette seigneurie exerçait

à Rennes un droit de haute justice. Propriété successive des familles

Breil (en 1384 et en 1427), Brunel (en 1467), Boisbaudry, seigneurs de Trans

(1601), Henry, seigneurs de la Chesnaye (en 1609), Boisgelin, seigneurs de

Cucé (en 1730), Charette, barons de la Colinière (en 1781) ;

![]() l'ancien

manoir du Chênay-Beauregard (ou Chesnay-Beauregard), Chênay-Cucé,

Chesnay-Cucé ou Chênay-Henry. Elle avait

autrefois une chapelle édifiée en 1674 (sa fondation consistait en 70

livres de rente) et une fuie. Propriété successive

des familles du Breil, seigneurs de la Plesse (en 1427 et en 1513),

Saudrais, Cervon, barons des Arcis, Henry, sieurs de la Chesnaye (en 1659 et

en 1661), Boisgeslin, seigneurs de Cucé (en 1730 et en 1779). Le

domaine appartient en 1771 à Jean du Boisgelin, archevêque d'Aix et marquis de Cucé ;

l'ancien

manoir du Chênay-Beauregard (ou Chesnay-Beauregard), Chênay-Cucé,

Chesnay-Cucé ou Chênay-Henry. Elle avait

autrefois une chapelle édifiée en 1674 (sa fondation consistait en 70

livres de rente) et une fuie. Propriété successive

des familles du Breil, seigneurs de la Plesse (en 1427 et en 1513),

Saudrais, Cervon, barons des Arcis, Henry, sieurs de la Chesnaye (en 1659 et

en 1661), Boisgeslin, seigneurs de Cucé (en 1730 et en 1779). Le

domaine appartient en 1771 à Jean du Boisgelin, archevêque d'Aix et marquis de Cucé ;

![]() le

manoir de l'Auge de Pierre (surnommé encore Trinité). Il relevait de la

seigneurie de la Plesse. Propriété successive des familles Douillet,

sieurs de la Funelaye, le Bœuf, sieurs de Chardonnet (en 1661), Bodin (en

1679), Robert, sieurs du Tertre (en 1707), Henry, Marion, sieurs de la

Pommeraye (en 1716 et en 1740) ;

le

manoir de l'Auge de Pierre (surnommé encore Trinité). Il relevait de la

seigneurie de la Plesse. Propriété successive des familles Douillet,

sieurs de la Funelaye, le Bœuf, sieurs de Chardonnet (en 1661), Bodin (en

1679), Robert, sieurs du Tertre (en 1707), Henry, Marion, sieurs de la

Pommeraye (en 1716 et en 1740) ;

![]() l'ancien

manoir du Haut-Ballut. Propriété successive des familles Hayes, sieurs de

la Boussardière (en 1701), Henry, seigneurs de la Plesse (en 1713), Seguin (en 1718) ;

l'ancien

manoir du Haut-Ballut. Propriété successive des familles Hayes, sieurs de

la Boussardière (en 1701), Henry, seigneurs de la Plesse (en 1713), Seguin (en 1718) ;

![]() le

manoir de la Vizeulle. On y voyait autrefois une fuie. Propriété

successive des familles Vizeulle (en 1414), Lotodé (en 1427 et en 1513),

Louvel (en 1541), Daniel (en 1602 et en 1714), Breton, sieurs de Ransegat

(en 1749), Ravaud, Morin, Aubrée (en 1786), puis aux seigneurs de Sevegrand en 1692 ;

le

manoir de la Vizeulle. On y voyait autrefois une fuie. Propriété

successive des familles Vizeulle (en 1414), Lotodé (en 1427 et en 1513),

Louvel (en 1541), Daniel (en 1602 et en 1714), Breton, sieurs de Ransegat

(en 1749), Ravaud, Morin, Aubrée (en 1786), puis aux seigneurs de Sevegrand en 1692 ;

![]() le

manoir de la Hautière. Il servit de Grand Séminaire de Rennes en 1801.

Propriété successive des familles Pocé (en 1427), Guischart (en 1513),

Ferré (en 1542), Sufflet (en 1618), Rabasté (en 1682), Jarry (en 1714),

Loysel, sieurs de la Quinière (en 1755) ;

le

manoir de la Hautière. Il servit de Grand Séminaire de Rennes en 1801.

Propriété successive des familles Pocé (en 1427), Guischart (en 1513),

Ferré (en 1542), Sufflet (en 1618), Rabasté (en 1682), Jarry (en 1714),

Loysel, sieurs de la Quinière (en 1755) ;

![]() l'ancien

manoir des Aulnays-Gonidec. Il possédait autrefois une chapelle, fondée de

70 livres de rente et abandonnée dès 1771, ainsi qu'une fuie. Propriété successive des familles

Chauvet (en 1427), Louvel (en 1513), Racine, seigneurs de Galisson (en

1540), Le Gonidec (en 1571), la Bourdonnaye, seigneurs de Blossac (vers 1681 et en 1787) ;

l'ancien

manoir des Aulnays-Gonidec. Il possédait autrefois une chapelle, fondée de

70 livres de rente et abandonnée dès 1771, ainsi qu'une fuie. Propriété successive des familles

Chauvet (en 1427), Louvel (en 1513), Racine, seigneurs de Galisson (en

1540), Le Gonidec (en 1571), la Bourdonnaye, seigneurs de Blossac (vers 1681 et en 1787) ;

![]() l'ancien

manoir de la Tremblaye. Propriété en 1513 de N. de Romelin, dame du

Plessis-Beaucé, fille de Jeanne d'Espinay. Puis propriété successive des

familles Gomeneuc (en 1632), Tillon (en 1682), Landais (en 1701) ;

l'ancien

manoir de la Tremblaye. Propriété en 1513 de N. de Romelin, dame du

Plessis-Beaucé, fille de Jeanne d'Espinay. Puis propriété successive des

familles Gomeneuc (en 1632), Tillon (en 1682), Landais (en 1701) ;

![]() l'ancien

manoir du Champ-Marqué. Propriété successive des familles Deschamps (en

1681), Bouëxic, seigneurs de la Ferronnaye et Lourmel, sieurs de la

Picardière (en 1724), puis Bouëxic, seigneurs de Guichen (en 1760) ;

l'ancien

manoir du Champ-Marqué. Propriété successive des familles Deschamps (en

1681), Bouëxic, seigneurs de la Ferronnaye et Lourmel, sieurs de la

Picardière (en 1724), puis Bouëxic, seigneurs de Guichen (en 1760) ;

![]() l'ancien

manoir des Grandes-Fosses (XVIème siècle). Propriété de la famille

Aguillermy, sieurs de Champeaux, puis de la famille Cormier en 1672 et en 1733 ;

l'ancien

manoir des Grandes-Fosses (XVIème siècle). Propriété de la famille

Aguillermy, sieurs de Champeaux, puis de la famille Cormier en 1672 et en 1733 ;

![]() l'ancien

manoir du Chênay-Macé (ou Chesnay-Macé) ou du Grand-Chênay. On y voyait autrefois une

chapelle construite en 1658 (fondée de 70 livres de rente) et ruinée dès

1771 (M. Nantreuil, seigneur du Chesnay se proposait alors de la

reconstruire). Propriété successive des

familles Freslon, Panaye (en 1513), Macé (en 1658), Drouet, sieurs de la

Briantais (en 1672 et en 1730), Nantreuil, seigneurs de la Pommeraye (en

1771), Huchet, seigneurs de Cintré (en 1789) ;

l'ancien

manoir du Chênay-Macé (ou Chesnay-Macé) ou du Grand-Chênay. On y voyait autrefois une

chapelle construite en 1658 (fondée de 70 livres de rente) et ruinée dès

1771 (M. Nantreuil, seigneur du Chesnay se proposait alors de la

reconstruire). Propriété successive des

familles Freslon, Panaye (en 1513), Macé (en 1658), Drouet, sieurs de la

Briantais (en 1672 et en 1730), Nantreuil, seigneurs de la Pommeraye (en

1771), Huchet, seigneurs de Cintré (en 1789) ;

![]() les

anciens manoirs de la Haute et de la Grande ou Basse Rabinardière. Le

manoir de la Grande ou Basse Rabinardière possédait autrefois une chapelle

construite en 1743 par Toussaint-Jacques Conen, seigneur de Saint-Luc, et

bénite le 4 septembre 1743 par M. de Guersans, archidiacre et chanoine de

Rennes (en présence des abbés de Saint-Luc et du Bouexic). Ce manoir était successivement la propriété des

familles Clément, sieurs des Ourmeaux (en 1638 et en 1651), Goullet (en

1666), Conen, seigneurs de Saint-Luc (en 1731 et en 1789). Le manoir de la

Haute Rabinardière était en 1711 à la famille Péan et en 1727 à la famille Lory ;

les

anciens manoirs de la Haute et de la Grande ou Basse Rabinardière. Le

manoir de la Grande ou Basse Rabinardière possédait autrefois une chapelle

construite en 1743 par Toussaint-Jacques Conen, seigneur de Saint-Luc, et

bénite le 4 septembre 1743 par M. de Guersans, archidiacre et chanoine de

Rennes (en présence des abbés de Saint-Luc et du Bouexic). Ce manoir était successivement la propriété des

familles Clément, sieurs des Ourmeaux (en 1638 et en 1651), Goullet (en

1666), Conen, seigneurs de Saint-Luc (en 1731 et en 1789). Le manoir de la

Haute Rabinardière était en 1711 à la famille Péan et en 1727 à la famille Lory ;

![]() l'ancien

manoir de la Drouyère. Il relevait de la seigneurie de Launay-Romoulin.

Propriété de Marie-Nicole Aubert, veuve de N. de la Chauvellière (en

1746) et de la famille Chalmel, sieurs des Perrières en 1755 ;

l'ancien

manoir de la Drouyère. Il relevait de la seigneurie de Launay-Romoulin.

Propriété de Marie-Nicole Aubert, veuve de N. de la Chauvellière (en

1746) et de la famille Chalmel, sieurs des Perrières en 1755 ;

![]() l'ancien

manoir de Launay-Romelin. On y trouvait une fuie. Launay-Romelin avait été

anobli en 1614. Propriété successive des familles Romelin (en 1427 et en

1559), Guigny (en 1578), Mérault, Couriolle (en 1607 et en 1676),

Kerguézec, Porée (en 1682 et en 1762) ;

l'ancien

manoir de Launay-Romelin. On y trouvait une fuie. Launay-Romelin avait été

anobli en 1614. Propriété successive des familles Romelin (en 1427 et en

1559), Guigny (en 1578), Mérault, Couriolle (en 1607 et en 1676),

Kerguézec, Porée (en 1682 et en 1762) ;

![]() l'ancien

manoir du Bas-Val. Propriété successive des familles le Prestre, seigneurs

de la Grimaudaye (en 1427), Boussemel (en 1513), Conen, seigneurs de Saint-Luc (en 1789) ;

l'ancien

manoir du Bas-Val. Propriété successive des familles le Prestre, seigneurs

de la Grimaudaye (en 1427), Boussemel (en 1513), Conen, seigneurs de Saint-Luc (en 1789) ;

![]() la

maison (XVI-XXème siècle), située au lieu-dit Les Fosses ;

la

maison (XVI-XXème siècle), située au lieu-dit Les Fosses ;

![]() la

maison (XVIIème siècle), située au lieu-dit Le Ceriseret ;

la

maison (XVIIème siècle), située au lieu-dit Le Ceriseret ;

![]() la

maison (1835), située au lieu-dit La Saudrais. Cette maison se situe à

l'emplacement de l'ancien manoir de la Saudrais (XIIIème siècle). Des

restes d'une chapelle datée de 1628 et d'un colombier en ruine sont encore

visibles dans l'ouest de la propriété ;

la

maison (1835), située au lieu-dit La Saudrais. Cette maison se situe à

l'emplacement de l'ancien manoir de la Saudrais (XIIIème siècle). Des

restes d'une chapelle datée de 1628 et d'un colombier en ruine sont encore

visibles dans l'ouest de la propriété ;

![]() l'ancienne

maison de Forge ou de Forge-Ferré. Cette maison relevait autrefois du

Chapitre de Rennes. Les Calvairiennes de Saint-Cyr, à Rennes, l'avaient

reçue de la famille Patier en 1692 et la vendirent à la famille Bansais en

1701. Propriété successive des familles Barre, Petipain et Sauveur (en 1761) ;

l'ancienne

maison de Forge ou de Forge-Ferré. Cette maison relevait autrefois du

Chapitre de Rennes. Les Calvairiennes de Saint-Cyr, à Rennes, l'avaient

reçue de la famille Patier en 1692 et la vendirent à la famille Bansais en

1701. Propriété successive des familles Barre, Petipain et Sauveur (en 1761) ;

![]() l'ancienne

maison de la Petite Noë. Propriété successive des familles Hux, sieurs de

Peillac, et Hurel, sieurs de la Croix (1645) ;

l'ancienne

maison de la Petite Noë. Propriété successive des familles Hux, sieurs de

Peillac, et Hurel, sieurs de la Croix (1645) ;

![]() l'ancienne

maison du Rocher. Propriété successive des familles Deschamps, Robert,

sieurs de la Grasnière (en 1662), Furet (en 1726), Blouet (en 1746) ;

l'ancienne

maison du Rocher. Propriété successive des familles Deschamps, Robert,

sieurs de la Grasnière (en 1662), Furet (en 1726), Blouet (en 1746) ;

![]() l'ancienne

maison de la Gravelle, démolie en 1879. Propriété en 1748 de

Charles-Claude Legué et Anne-Marie Monnerie sa femme ;

l'ancienne

maison de la Gravelle, démolie en 1879. Propriété en 1748 de

Charles-Claude Legué et Anne-Marie Monnerie sa femme ;

![]() l'ancienne

maison du Bout-Chevreuil ou du Bout-de-Chevrel, citée dès 1528.

Propriété successive des familles Boulanger, Berhault, Fleschart, sieurs de Férant

(en 1671 et en 1682), Legault (en 1743) ;

l'ancienne

maison du Bout-Chevreuil ou du Bout-de-Chevrel, citée dès 1528.

Propriété successive des familles Boulanger, Berhault, Fleschart, sieurs de Férant

(en 1671 et en 1682), Legault (en 1743) ;

![]() l'ancienne

maison de la Haie-Besnard. Elle relevait de la seigneurie de la Saudraie.

Propriété de la famille Collet, sieurs de la Hallerye, puis de la famille Gué (en 1764) ;

l'ancienne

maison de la Haie-Besnard. Elle relevait de la seigneurie de la Saudraie.

Propriété de la famille Collet, sieurs de la Hallerye, puis de la famille Gué (en 1764) ;

![]() l'ancienne

maison des Hautes-Ruelles, citée dès 1556. Propriété successive des

familles Palasne, sieurs de la Mesveraye (en 1686), Pellard (en 1727), Rosselin (en 1752) ;

l'ancienne

maison des Hautes-Ruelles, citée dès 1556. Propriété successive des

familles Palasne, sieurs de la Mesveraye (en 1686), Pellard (en 1727), Rosselin (en 1752) ;

![]() l'ancienne

maison de la Lande. Propriété de la famille Rosselin (en 1708 et en 1728) ;

l'ancienne

maison de la Lande. Propriété de la famille Rosselin (en 1708 et en 1728) ;

![]() la

maison de la Touche-Ory. Propriété de la famille Douays (avant 1692), puis

de la famille Barbe, sieurs du Pasty (en 1692) ;

la

maison de la Touche-Ory. Propriété de la famille Douays (avant 1692), puis

de la famille Barbe, sieurs du Pasty (en 1692) ;

![]() l'ancienne

maison des Louveries. Propriété de la famille Hilbert (en 1680 et en

1706), Sorel, Feudé, sieurs de la Bouëxière (en 1718), Robert, Grasland

(en 1729), Lorand (en 1711 et en 1732) ;

l'ancienne

maison des Louveries. Propriété de la famille Hilbert (en 1680 et en

1706), Sorel, Feudé, sieurs de la Bouëxière (en 1718), Robert, Grasland

(en 1729), Lorand (en 1711 et en 1732) ;

![]() l'ancienne

maison de la Mare-Beaulieu. Propriété de la famille Esnault, sieurs de

l'Epronnière, puis de la famille Jarry (en 1682) ;

l'ancienne

maison de la Mare-Beaulieu. Propriété de la famille Esnault, sieurs de

l'Epronnière, puis de la famille Jarry (en 1682) ;

![]() l'ancienne

maison de la Belle-Epine. Propriété successive des familles Petitpain (en

1720), Breton, sieurs de Rauzegat (en 1749), Mouton (en 1754 et en 1760) ;

l'ancienne

maison de la Belle-Epine. Propriété successive des familles Petitpain (en

1720), Breton, sieurs de Rauzegat (en 1749), Mouton (en 1754 et en 1760) ;

![]() l'ancienne

métairie noble de Houlbert. On y voyait autrefois une fuie. Propriété en

1427 de la famille du Breil, seigneurs de la Plesse ;

l'ancienne

métairie noble de Houlbert. On y voyait autrefois une fuie. Propriété en

1427 de la famille du Breil, seigneurs de la Plesse ;

![]() l'ancienne

métairie noble de Roumoulin. Elle possédait autrefois une fuie.

Propriété de la famille Kerguézec (avant 1646), puis de la famille

Couriolle, sieurs de Launay-Roumoulin (en 1646) ;

l'ancienne

métairie noble de Roumoulin. Elle possédait autrefois une fuie.

Propriété de la famille Kerguézec (avant 1646), puis de la famille

Couriolle, sieurs de Launay-Roumoulin (en 1646) ;

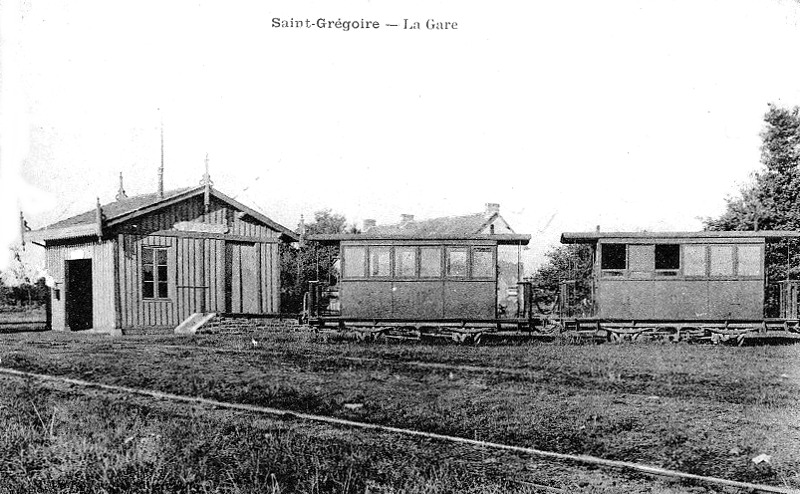

![]() la

maison de garde-barrière (1864), située au lieu-dit Les Rochelles ;

la

maison de garde-barrière (1864), située au lieu-dit Les Rochelles ;

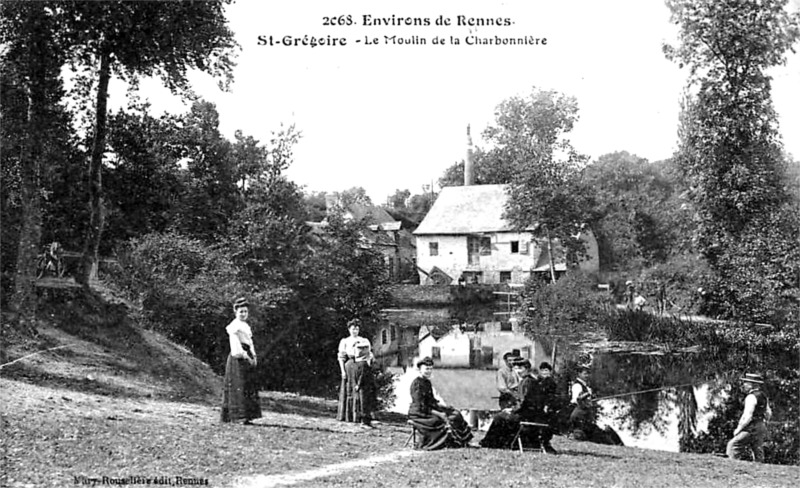

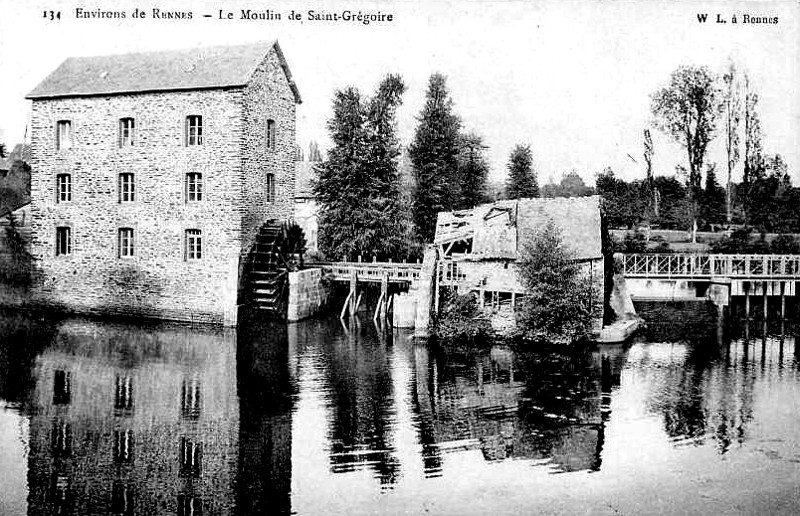

![]() les moulins

à eau de la Charbonnière ou Cherbonnières, de Saint-Gregoire ;

les moulins

à eau de la Charbonnière ou Cherbonnières, de Saint-Gregoire ;

A signaler aussi :

![]() la

motte médiévale de Aulnays-Gonidec ;

la

motte médiévale de Aulnays-Gonidec ;

![]() la

découverte d'objets romains, dans l'ancienne carrière de calcaire marin

près de la Noé ;

la

découverte d'objets romains, dans l'ancienne carrière de calcaire marin

près de la Noé ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de SAINT-GREGOIRE

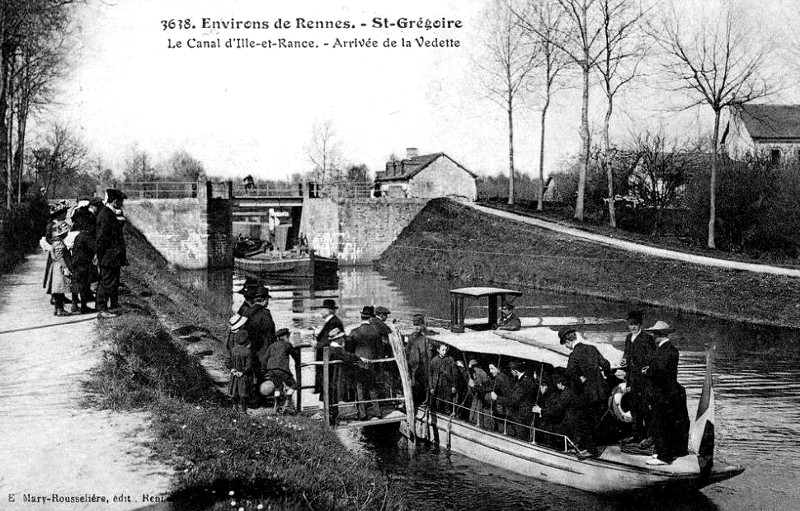

La seigneurie de la Plesse, en la paroisse de Saint-Grégoire, appartenait au commencement du XVème siècle à Jean du Breil, mari en 1407 de Guillemette Le Porc, et possesseur en 1427 des terres nobles de la Plesse, Launay, le Chesnay et Haudebert, toutes situées en Saint-Grégoire. Jean du Breil laissa un fils nommé Jean comme lui, qui épousa Marguerite de Bintin, dont il eut Gilles du Breil, — et une fille, Jeanne du Breil, femme d'André Brunel, dont elle eut Guillaume Brunel. Jean du Breil, seigneur de la Plesse, mourut en mars 1459, après son fils, de sorte que ce fut son petit-fils, Gilles du Breil, qui hérita de la terre de la Plesse, pour laquelle il rendit aveu au duc en 1461. Mais Gilles du Breil mourut lui-même le 21 novembre 1467, et comme il ne laissait pas de postérité, ce fut son cousin Guillaume Brunel, seigneur du Breil en Gévezé, qui hérita de la seigneurie de la Plesse, dont il fournit à Rennes le minu en 1468. En considération de ses services, le duc François II fit à cette occasion remise à Guillaume Brunel du rachat qu'il lui devait pour cette terre de la Plesse (Archives de Loire-Inférieure, B. 371). L'an 1503, Jean Brunel, seigneur de la Plesse et du Breil, rendit aveu au roi. Il épousa Marie Baud et décéda le 19 mai 1538. Il eut pour successeur son petit-fils Gilles Brunel, — fils probablement d'autre Gilles Brunel et de Jeanne du Boschet — qui rendit aveu en 1540. Celui-ci avait épousé Françoise de Breneuc, et il parut à la montre de 1541, « monté et armé en estat d'archer et bien en ordre », et déclara tenir 250 livres de revenu noble et lui être dû par sa mère environ 100 livres d'autre rente noble. Il mourut encore jeune, en mai 1550, laissant un fils mineur, nommé Gilles, sous la tutelle d'Olivier Brunel, chanoine de Rennes. Mais ce dernier, Gilles Brunel, mourut sans postérité. Les seigneuries du Breil et de la Plesse passèrent alors à un cousin du défunt, Pierre du Boisbaudry, seigneur de Trans, qui descendait de Christophe du Boisbaudry et d'Olive Brunel. Pierre du Boisbaudry rendit aveu au roi en 1601 pour la Plesse, qu'il laissa à son fils aîné, Claude du Boisbaudry, seigneur de Trans. Mais ce dernier vendit vers 1609 la seigneurie de la Plesse à Pierre Henry et Jacquette des Hayers, seigneur et dame de la Chesnaye en Saint-Grégoire. Jacquette des Hayers, devenue veuve, fit hommage au roi en 1617, en mentionnant que Claude du Hallay, douairière de la Plesse, veuve de Gilles Brunel, puis remariée à Jean Le Bouteiller, seigneur de Maupertuis, vivait encore. Pierre Henry, seigneur de la Plesse et de la Chesnaye, avocat général au Présidial de Rennes, fut anobli par lettres royales du 22 mai 1631 (Archives du Parlement de Bretagne, 18e reg. 26), et acheta en 1634 les fiefs de la châtellenie du Désert à Saint-Grégoire. Il épousa Gabrielle Cormier, qui fut inhumée le 1er mai 1657 en l'église Saint-Aubin de Rennes, et lui-même dut mourir vers le même temps. Leur fils, François Henry, avocat du roi au Présidial de Rennes, devint alors seigneur de la Plesse et de la Chesnaye et rendit aveu au roi en septembre 1657. Il s'unit à Françoise Le Chevalier, qui lui donna sept garçons, baptisés à Saint-Aubin de Rennes, mais il mourut en 1667, et en 1672 sa veuve fit hommage au roi comme tutrice de ses enfants. Ce fut aussi cette dame qui obtint du roi l'érection de la Plesse en châtellenie, mais en 1692 elle se démit de sa fortune en faveur de son fils et mourut deux ans après. Elle fut inhumée le 20 octobre 1694. en l'église Saint-Aubin de Rennes. Son fils, Toussaint Henry, épousa en juillet 1692 Pélagie de Cornulier, fille du seigneur du Boismaqueau, et fit hommage au roi le 16 septembre suivant pour sa châtellenie de la Plesse (Archives de Loire-Inférieure, B. 1025). Devenu veuf, il se remaria le 28 janvier 1721 avec Sylvie du Breil, fille du seigneur du Plessix-Chalonge. De la première union naquit Jean-Baptiste Henry, seigneur de la Plesse, reçu conseiller au Parlement de Bretagne en 1718 et marié : 1° à Marie-Madeleine de Chef-du-Bois ; 2° vers 1722 à Bertranne Le Fer, fille du seigneur de la Sauldre. Ce fut de ce second mariage que sortit une fille unique, Marie-Sainte Henry, qui hérita de la châtellenie de la Plesse à la mort de son père, décédé trois mois après sa naissance, le 5 août 1727, à l'âge de trente-quatre ans. Mais cette enfant mourut dès 1729. Ses héritiers vendirent la Plesse l'année suivante à Renaud-Gabriel du Boisgeslin, marquis de Cucé, et à Jeanne du Roscoat, sa femme. Le marquis de Cucé décéda en 1774, laissant sa châtellenie de la Plesse à son fils, Jean-de-Dieu-Raymond du Boisgeslin, archevêque d'Aix. Ce prélat, héritant aussi du château et de la seigneurie de la Lande-Coëtlogon en Rennes, vendit par contrat du 21 décembre 1781, pour 228 000 livres, ces deux terres seigneuriales de la Plesse et de la Lande. Les acquéreurs furent Louis Charette, baron de la Colinière, et Louise de Courtoux, sa femme. Président au Parlement de Bretagne, Louis Charette vint habiter la Lande-Coëtlogon. Il fut tué à Paris dans les massacres de septembre 1792. La seigneurie de la Plesse relevait en partie du roi dans son domaine de Rennes et en partie des regaires de l'évêque de Rennes. Louis XIV, par lettres patentes datées du mois de février 1679, unit en faveur de Françoise Le Chevalier, veuve de François Henry, la seigneurie de la Plesse à celle du Désert à Saint-Grégoire, — démembrement de la châtellenie du Désert, que Claude Pantin, seigneur de la Hamelinière, avait vendue à Pierre Henry en 1634. Le roi érigea le tout en châtellenie sous le nom de la Plesse. Les lettres royales furent enregistrées au Parlement de Bretagne le 20 novembre 1679 (Archives du Parlement de Bretagne, 24e reg., 118). Le domaine proche de la châtellenie se composait seulement de ce qui suit : le manoir de la Plesse, situé au bord de la rivière d'Ille, mais abandonné depuis longtemps ; présentement, il n'en reste que l'emplacement, reconnaissable aux douves qui l'entouraient jadis ; cette maison relevait de l'évêque de Rennes « à debvoir d'une rente annuelle de dix quartiers de froment » (Archives d'Ille-et-Vilaine, 1G, 1) ; — les métairies du Chesnay et de la Plesse, — le four banal du Désert au bourg de Saint-Grégoire, — les deux moulins à eau de Cherbonnières sur l'Ille, etc. Sous le rapport des fiefs, la châtellenie de la Plesse se composait d'une douzaine de bailliages s'étendant en six paroisses : Saint-Grégoire, Saint-Martin et Saint-Aubin de Rennes, Melesse, Vezin et La Chapelle-des-Fougeretz. L'un de ces fiefs, Espinay en Saint-Grégoire, distrait de l'ancienne châtellenie d'Espinay, relevait du vicomte de Rennes (Archives d'Ille-et-Vilaine, E, fonds de Vitré). La haute justice de la Plesse s'exerçait en 1767 dans une salle du Présidial de Rennes, mais les ceps et collier pour punir les malfaiteurs étaient au bourg de Saint-Grégoire. Le seigneur de la Plesse jouissait de deux foires en ce même bourg, aux deux fêtes de saint Grégoire, le 12 mars et le 3 septembre. Ces foires avaient été accordées en mars 1587, par lettres patentes d'Henri III à Jean Avril et Jacqueline de la Bouëxière, sa femme, seigneur et dame du Désert à Saint-Grégoire (Archives du Parlement de Bretagne, 8e reg. 241). Au châtelain de la Plesse appartenaient aussi les droits de seigneur supérieur, fondateur et prééminencier de l'église Saint-Grégoire. Il y avait deux enfeus et deux bancs, l'un au chanceau « au devant du sacraire », l'autre dans la nef « vis-à-vis l'autel de Nostre-Dame ». Un acte de 1503 prétend qu'on voyait alors au-dessus de ce dernier tombeau l'inscription suivante : Jehan du Breil, sieur de la Plesse, fist bastir ceste église l'an mil quatre cens sept (Archives de Loire-Inférieure). Naguères, on retrouvait encore en ce temple quelques écussons des anciens seigneurs, notamment ceux des Brunel : de gueules au lion parti d'or et d'argent (abbé Guillotin de Corson).

Lors de la Réformation faite en 1427, dans l'évêché de Rennes, par les commissaires Jean le Prestre et Jamet Baude, plusieurs nobles sont mentionnés à Saint-Grégoire (147 contribuants, 16 métayers et 25 mendiants) :

![]() Jean

du Breil, sr. des manoirs de la Plesse, de Launay, de Chesnaye et de Haudebert ;

Jean

du Breil, sr. des manoirs de la Plesse, de Launay, de Chesnaye et de Haudebert ;

![]() Alain

de Chevigné, sr. de l'hôtel de Chetboniers (Cherboniers) ;

Alain

de Chevigné, sr. de l'hôtel de Chetboniers (Cherboniers) ;

![]() la

mère Guillaume Mandart (Maudart), dame du manoir de la Bretaiche (Bretèche) ;

la

mère Guillaume Mandart (Maudart), dame du manoir de la Bretaiche (Bretèche) ;

![]() Guillaume

Loctode (Lotodé), sr. de la Bizeulle (Vizeulle) ;

Guillaume

Loctode (Lotodé), sr. de la Bizeulle (Vizeulle) ;

![]() Pierre

de Pocé, seigneur de Dourdesorseul et de la Haultière ;

Pierre

de Pocé, seigneur de Dourdesorseul et de la Haultière ;

![]() Jean

le Prestre, sr. de la Grimaudaye et de la métairie du Val ;

Jean

le Prestre, sr. de la Grimaudaye et de la métairie du Val ;

![]() Guillaume

Freslon, sr. de la métairie du Chesnay ;

Guillaume

Freslon, sr. de la métairie du Chesnay ;

![]() le

seigneur Divoy, sr. de la métairie de la Ville Asselin ;

le

seigneur Divoy, sr. de la métairie de la Ville Asselin ;

![]() Olivier

de Sevegrant ;

Olivier

de Sevegrant ;

![]() Briend

du Tronchay, sr. de la Saudraye (Saudrais) ;

Briend

du Tronchay, sr. de la Saudraye (Saudrais) ;

![]() les

enfants de feu Jean Trotier, sr. de l'hôtel de Ricorp ;

les

enfants de feu Jean Trotier, sr. de l'hôtel de Ricorp ;

![]() Jean

fils Geffroy de Beauce ;

Jean

fils Geffroy de Beauce ;

![]() Olivier

Melesse ;

Olivier

Melesse ;

![]() les

hoirs de feu Pierre de Romelin, sr. de la métairie de Launay ;

les

hoirs de feu Pierre de Romelin, sr. de la métairie de Launay ;

![]() les

hoirs de feu Guillaume Chauvet, sr. de la métairie des Aulnoiz (Aulnay).

les

hoirs de feu Guillaume Chauvet, sr. de la métairie des Aulnoiz (Aulnay).

La

montre des gentilshommes de l'évêché de Rennes, de 1541, mentionne à

Sainct Grégoire les nobles suivants :

"

Jehan Audiger Ricocaye se présente monté et armé en estat d'archer tant pour

luy que garde naturel de ses enffens. Et déclare avoir de revenu il et ses

enffens environ quinze livres de rente. Et a requis estre adjoinct o le seigneur

de Launay Romelin et o Me Chlares Louvel seigneur de La Vizeulle cy présent qui

a déclaré tenir en fié noble environ dix livres de rente. Et a faict le serment.

Jehan de Romelin seigneur de Launay s'est présenté monté et armé en estat d'archer. Et a déclaré tenir environ deux cens cinquante livres de rente. Et a faict le serment.

Gilles Brunel seigneur de La Plesse soy présente monté et armé en estat d'archer bien en ordre. Et a déclaré tenir à présent deux cens cinquante livres de rente. Et luy estre deu du droit de sa mère environ cent livres de rente. Et a faict le serment.

Jehan de Beaucé seigneur du Plesseix Beaucé [Note : Le Plessis-Beaucé et le Haut-Sèvegrand sont en La Chapelle-des-Fougeretz, alors trêve de Saint-Grégoire] soy présente en estat d'archer très bien monté et armé. Et a déclaré tenir en fyé noble environ II cens livres rente. Et a faict le serment.

Jehanne de Sèvedavy [Note : Après une longue procédure (1528-1532) soutenue avec Maître Thomas Déelin, son mari, contre Pierre de Beaucé et Briand de Romelin, respectivement, à l'époque, seigneurs du Plessis-Beaucé et de Launay-Romelin, et durant laquelle furent produits deux mandements lui concédés par François Ier, « Roy de France usufructuaire du duché de Bretaigne » (A.D.L.A., 46 J5), Jehanne de Sèvedavy, dame de Sèvegrand, avait obtenu « réintégrande sur un banc à queuë en l'église de La Chapelle des Fougerez » (Bibl. Nat., F.F. 22318, p. 320). Ladite Jehanne de Sèvedavy était décédée depuis plusieurs années déjà quand damoyselle Gillette des Vaulx, son héritière, rendit aveu le 19 juin 1545 pour six pièces le terre dépendant de la seigneurie de Sèvegrand (A.D.I.V., 2 A 70)] Dame de Sèvegrand s'est présentée. Déclare tenir environ trante ou quarante livres et s'en raporte à la déclaracion par elle cy davant baillée à monseigneur le séneschal. Et offre obéyr et ester ad ce que luy sera par messeigneurs ordonné. De quoy luy sera baillé acte. " (B. de Pleguen, E. Becdelièvre, et G. Sèvegrand).

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.