|

Bienvenue chez les Jacutais |

SAINT-JACUT-LES-PINS |

Retour page d'accueil Retour Canton de Allaire

La commune de Saint-Jacut-les-Pins ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-JACUT-LES-PINS

Saint-Jacut-les-Pins tire son nom de Jacut, moine venu d'Outre-Manche au VIème siècle. Les "pins" fait référence à la superficie importante de résineux sur le territoire de la commune.

Saint-Jacut-les-Pins est un démembrement de la paroisse primitive de Malansac (le fundus de Mallentius). Les terres de Saint-Jacut-les-Pins dépendaient autrefois de la seigneurie de Rieux et de la sénéchaussée de Ploërmel.

Note 1 : Saint-Jacut (aujourd'hui Saint-Jacut-les-Pins), situé entre la rivière d'Arz et l'antique voie de Vannes à Rieux, est borné au nord par Peillac et Saint-Vincent, à l'est par Allaire, au sud par Saint-Gorgon et Caden, et à l'ouest par Malansac. Sa superficie est de 2254 hectares, arrosés par la Graë, affluent de l'Arz. On y trouve un sol accidenté, des terres bien cultivées, quelques landes, et aussi des marais le long de l'Arz. — En 1891, la population est de 1427 habitants. Le bourg, sur une hauteur, est à 7 kilomètres d'Allaire et à 41 de Vannes. Aucun vestige celtique n'a été, jusqu'à présent, signalé sur ce territoire. La période romaine y est représentée par la voie de Vannes à Rieux, qui sépare Saint-Jacut de Saint-Gorgon. Les Bretons, de leur côté, ont laissé des traces de leur séjour dans les noms de Coëdic, Rédillac, Bodéan, Brandicoet, etc... Le patron de la localité est lui-même breton. Saint Jacut, fils de Fracan et frère de saint Guengaloé, fonda l'abbaye de son nom et mourut au VIème siècle. Au XIIème ou XIIIème siècle, les Templiers paraissent avoir eu un établissement dans cette paroisse : le village du Temple en garde dans son nom un lointain souvenir. Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem le possédèrent probablement ensuite ; mais ils durent l'aliéner de bonne heure, car on ne le trouve plus dans les dernières listes de leurs possessions (J-M. Le Mené).

Note 2 : Liste non exhaustive des maires de la commune de Saint-Jacut-les-Pins : 1800-1808 : Louis Richard ; 1808-1811 : Louis Coue ; 1811-1825 : Claude Richard ; 1825-1845 : Mathurin Marquier ; 1845-1846 : Jean-Pierre Plormel ; 1846-1860 : Mathias Hervieux ; 1860-1862 : Joseph Provost ; 1862-1881 : Joseph Robert ; 1881-1889 : Julien Voisin ; 1889-1904 : Timothé Jourdain De Coutance ; 1904-1924 : Jean Danet ; 1924-1944 : Timothé Jourdain De Coutance (fils) ; 1945-1947 : Joseph Voisin ; 1947-1959 : Timothé Jourdain De Coutance (fils) ; 1959-1989 : Joseph Mabon ; 1989-2001 : Monique Audiger ; 2001-2014 : Alain Hercouet ; 2014-... : Christophe Royer, etc...

![]()

PATRIMOINE de SAINT-JACUT-LES-PINS

![]() l'église

Saint-Jacut (1881). Il s'agit d'un édifice de style gothique construit en

1881 par l'architecte Perrin (ou Périn). Elle est bâtie à l’emplacement

de l’ancienne Eglise paroissiale devenue trop petite et entourée du

cimetière. Le choeur était à l’est et le clocher au milieu, et

l'ancienne église était orientée à l’opposé de celle

d’aujourd’hui. Avant la construction une souscription est ouverte dans

la paroisse qui rapporte 50.000 francs. Monsieur Périn accepte de faire

gratuitement les plans. Les habitants fourniront le bois et feront les

charrois. Les travaux seront rondement menés du printemps 1878 au 21 juin

1881 par M. Thébaud recteur de Saint-Jacut. L'édifice est de style

gothique, les pierres sont prises à la carrière de la Fouaye. Le montant

du devis est de 81.000 francs plus 3.000 journées de bonne volonté. Le

chemin de croix, à personnages sculptés, est de février 1882. Les travaux

du clocher commencent le 15 janvier 1904 et le 10 novembre de la même

année, on posait la flèche et le coq : l’architecte est M. Périn et le

constructeur Auguste Richier de Redon ; son prix est de 30.915 francs. Les

quatre cloches sortent de l’atelier Connille de Villedieu les Poêles,

elles pèsent ensemble 2.946 kgs, leurs prix est de 8.843 francs. La première

sonnerie des nouvelles cloches eut lieu le samedi soir 31 décembre 1904.

Une horloge publique est installée sur le clocher en mars 1955, son prix

est de 1.350 francs. En l’année 1958 des réparations sont effectuées :

charpente, toiture, gouttières, revêtement extérieur des murs. Les

cloches sont électrifiées et l’éclairage se fait au néon. En 1993 et

1994, entretien du clocher. En 2005 et 2006, des fissures se font et sont de

plus en plus apparentes : les piliers sont consolidés et le rejointoiement

refait. En juin 2007, l'église est réouverture au public (E. le Breton) ;

l'église

Saint-Jacut (1881). Il s'agit d'un édifice de style gothique construit en

1881 par l'architecte Perrin (ou Périn). Elle est bâtie à l’emplacement

de l’ancienne Eglise paroissiale devenue trop petite et entourée du

cimetière. Le choeur était à l’est et le clocher au milieu, et

l'ancienne église était orientée à l’opposé de celle

d’aujourd’hui. Avant la construction une souscription est ouverte dans

la paroisse qui rapporte 50.000 francs. Monsieur Périn accepte de faire

gratuitement les plans. Les habitants fourniront le bois et feront les

charrois. Les travaux seront rondement menés du printemps 1878 au 21 juin

1881 par M. Thébaud recteur de Saint-Jacut. L'édifice est de style

gothique, les pierres sont prises à la carrière de la Fouaye. Le montant

du devis est de 81.000 francs plus 3.000 journées de bonne volonté. Le

chemin de croix, à personnages sculptés, est de février 1882. Les travaux

du clocher commencent le 15 janvier 1904 et le 10 novembre de la même

année, on posait la flèche et le coq : l’architecte est M. Périn et le

constructeur Auguste Richier de Redon ; son prix est de 30.915 francs. Les

quatre cloches sortent de l’atelier Connille de Villedieu les Poêles,

elles pèsent ensemble 2.946 kgs, leurs prix est de 8.843 francs. La première

sonnerie des nouvelles cloches eut lieu le samedi soir 31 décembre 1904.

Une horloge publique est installée sur le clocher en mars 1955, son prix

est de 1.350 francs. En l’année 1958 des réparations sont effectuées :

charpente, toiture, gouttières, revêtement extérieur des murs. Les

cloches sont électrifiées et l’éclairage se fait au néon. En 1993 et

1994, entretien du clocher. En 2005 et 2006, des fissures se font et sont de

plus en plus apparentes : les piliers sont consolidés et le rejointoiement

refait. En juin 2007, l'église est réouverture au public (E. le Breton) ;

Nota 1 : L'église paroissiale de Saint-Jacut (aujourd'hui Saint-Jacut-les-Pins), qui vient de disparaître, était sans intérêt. La fenêtre du fond du choeur était ogivale et les seigneurs de Calléon, comme prééminenciers, et ceux du Plessis en Peillac, avaient le droit d'y avoir leurs armes. La chapelle du nord était aux seigneurs de Bodéan, celle du sud aux seigneurs de Calléon. La nouvelle église, bâtie soue l'impulsion de M. Thébaud, recteur, et sous la direction de M. Perrin, architecte, est de style ogival, et a la forme d'une croix latine. Elle a été bénite par Mgr Bécel, le 28 juin 1881. Les chapelles de la paroisse sont : — 1° Saint-Laurent, au bourg. — 2° Notre-Dame, au Pont d'Arz, de style ogival. —3° Sainte-Marie-Madeleine, à la Graë. — 4° Saint-Barnabé, vers l'est. Il y avait aussi autrefois des chapelles privées à Calléon, Brandicoet, Rédillac et Bodéan. Les chapellenies étaient : — 1° Celle de Bodéan, desservie dans la chapelle du manoir. — 2° Celle de Rédillac, fondée par les seigneurs du lieu. — 3° Celle de Brandicoet, fondée aussi par les seigneurs de l'endroit. — 4° Celle de Saint-Jean-Baptiste, ou du Bézi. — 5° Celle d'Olivier Rivière, fondée en 1610 à l'autel de Notre-Dame. — 6° Celle de Julien Richard. — 7° Celle de François Tual. — 8° Celle de Mre Pierre Le Ponte. — 9° Celle de Guillemette Duval, à l'autel de N.-D. chaque vendredi. — 10° Celle de Panhéleux. — 11° Celle de la Grée. Le recteur, à la nomination directe du pape ou de l'évêque, levait la dîme sur toute la paroisse, et avait la jouissance de plusieurs champs annexés au presbytère. En 1757, son revenu net était évalué à 630 livres. Saint-Jacut (aujourd'hui Saint-Jacut-les-Pins) était de la seigneurie et du territoire de Rieux et relevait de la sénéchaussée de Ploërmel. En 1790, il fut érigé en commune, du district de Rochefort et du canton d'Allaire. Son recteur, Jean Baron, refusa le serment en 1791, fut détenu à la citadelle du Port-Louis et se déporta en Espagne. Bientôt les terres du presbytère et la dotation des chapellenies furent vendues nationalement et acquises par le même individu. Saint-Jacut (aujourd'hui Saint-Jacut-les-Pins) passa dans l'arrondissement de Vannes en 1800, fut maintenu dans le canton d'Allaire en 1801, et retrouva son ancien recteur en 1802. C'est dans cette paroisse qu'une pieuse fille, Angélique Le Sourd (née à Saint-Jacut en 1767), a fondé, en 1816, une communauté (la congrégation des sœurs du Sacré-Cœur-de-Jésus, connue aussi sous le nom de sœurs de Saint-Jacut) pour instruire les enfants et Visiter les malades. Cet établissement autorisé par l'évêque, fut reconnu par le gouvernement, en 1827, comme maison isolée, et en 1854 comme maison-mère, avec supérieure générale et faculté de fonder des succursales. Depuis lors, la congrégation des Soeurs de Saint-Jacut a pris de l'extension : en 1891, elle compte environ 130 membres et tient 31 écoles dans le diocèse de Vannes. Elle a construit une belle chapelle à Saint-Jacut et y entretient un aumônier (J-M. Le Mené).

Nota 2 : Le cimetière était autrefois au milieu du bourg, autour de l’ancienne église, son déplacement est décidé le 27 avril 1862 par le Conseil de Fabrique et le 13 juillet 1862 par le Conseil municipal. Ce sera à l’est du bourg dans une parcelle de 21 ares à laquelle s’ajoute une parcelle de 11 ares 50 offerte par Jacques Marquier (frère Gérazime). Cette propriété est dénommée « vieux cimetière » dans laquelle s’élève un calvaire et une chapelle dédiée à Saint Laurent. Le coût de ce nouveau cimetière est de 2.000 francs. Début 1866 les inhumations se font au cimetière Saint Laurent ainsi que le transfert des restes de corps – mais où sont les restes d'Angélique Le Sourd (ou Lesourd) ? : sa tombe devait se trouver soit à l’emplacement de la sacristie actuelle nord ou à la place du monument aux morts. En 1892, un terrain de 100 m2, situé au nord de la Chapelle Saint Laurent est réservé gratuitement pour l’inhumation des soeurs sans être clos. En 1936 (juillet), les soeurs sont inhumées dans leur cimetière, à l’est de leur propriété. En 1950, les restes des soeurs du cimetière Saint Laurent sont transférés au cimetière conventionnel. En 1998, extension du cimetière. Le mur Sud est rabaissé et un columbarium est ajouté. En 2012, le mur rue Saint-Laurent est entièrement refait à l’identique (E. Le Breton).

Nota 3 : La fête Dieu, célébrée traditionnellement au mois de juin, était la plus grande fête religieuse de l’année. Celle qui demandait le plus de préparation, avec ses reposoirs (autels) pour recevoir le Saint Sacrement pendant la procession. Cette procession partait de l’église et se dirigeait vers la communauté des soeurs où se tenait un 1er reposoir, descendait ensuite au calvaire du cimetière pour un arrêt au 2ème reposoir et, se poursuivait par le côté sud de l’église pour remonter au 3ème reposoir qui se trouvait devant l’actuelle mairie. Les reposoirs étaient organisés et préparés par les habitants du bourg : hommes, femmes et les enfants des écoles chargés de la cueillette des fleurs. Les reposoirs, objets de toutes les attentions des femmes, se devaient d’être d’une grande réussite. Il arrivait parfois qu’un désaccord survienne, il était vite dissipé et oublié par une ambiance joyeuse, voire mémorable, acquise pendant toutes ces heures de travail en commun. La chaussée était embellie d’un chemin de sciure de bois, bordée de large (roseaux) et ornée de rosaces en sciure colorée, de marc de café — oeuvres des artistes d’un jour. Un encadrement de draps et de petits arbustes terminait le décor. Les années 1970 ont vu la fin de cette fête religieuse avec tout ce décor. Les Rogations se célébraient les lundi, mardi et mercredi avant l’ascension. Tous les matins vers 6 h 30 le prêtre et les choristes partent en procession vers une chapelle – tout au long du parcours les paroissiens se joignent à eux et récitent des formules en latin, ceci a pour but d’attirer les bénédictions divines sur les biens de la terre, donc de favoriser un temps bénéfique pour la terre et les récoltes. Il faut donc assister à ces cérémonies pour avoir un temps de plus favorable possible. A l’arrivée, une messe est dite dans la chapelle. Après bénédiction des participants, chacun repart à ses occupations. « S’il ne fait pas beau aux rogations il ne fait pas beau pour la fenaison ». « Telles rogations, telles fenaisons dit un dicton ». C’est Saint Mamert, évêque du Dauphiné qui participa à l’institution des rogations vers l’an 470, suite à l’apparition de plusieurs calamités. En Bretagne, c’est Saint Servais qui répandit cette ferveur. Ces pratiques s’arrêtent entre 1960 et 1965. Saint Mamert et Saint Servais font partie des trois saints que l’on appelle « Saint de glace » et fêtés les 11, 12 et 13 mai (ils ne sont plus sur le calendrier). Le 3ème étant Saint Pancrace. Les neuvaines consistaient à se réunir à l’église ou dans une chapelle à neuf personnes, pendant neuf jours pour réciter un chapelet afin d’obtenir la guérison d’une personne gravement malade (E. Le Breton).

Voir aussi

![]() "L'histoire de la paroisse de Saint-Jacut et ses recteurs"

"L'histoire de la paroisse de Saint-Jacut et ses recteurs"

![]() la

chapelle Notre-Dame du Pont-d'Arz (XVème siècle). Située au bas d’un

coteau, tout près de l'Arz, au bord de la route Peillac, Allaire. Il s'agit d'un petit

édifice de forme rectangulaire, entièrement défiguré par une

restauration du XXème siècle. Elle possède un clocheton carré en

ardoises au milieu de son toit. L'édifice comporte des contreforts

et des portes à cintre brisé. Elle a abrité durant longtemps une statue

en bois de la Vierge, datée du XVème siècle et très vénérée dans la

région. A l’origine elle aurait servi à l’usage des lépreux de la

Lardrie : elle s’appelle Notre Dame du Pont d'Arz à cause de la statue :

une madone portant l’enfant Jésus sur le bras gauche, cette statue est en

bois du pays sculptée dit-on par un homme de Tressel qui aimait travailler

le bois. Les religieuses, dès leur origine, ont toujours eu une très

grande dévotion pour Notre Dame du Pont d'Arz, sans doute parce que la

maman de la fondatrice est originaire de la Lardrie. Sous la terreur l'Abbé

Monnier y célébra souvent : messes, mariages, baptêmes. Au XVIIIème siècle,

un retable est sculpté par un menuisier de Saint Vincent qui n’utilisera

que son couteau comme outil. Le 15 mai 1745, sa première cloche est bénite

par l'Abbé Philippe recteur et porte le nom de Marie Bonne Julienne

Alexis. Fin août 1794, la cloche est démontée pour être fondue. Le

28 août 1828, bénédiction de la cloche actuelle par le recteur Le

Corvoisier : son nom est Jeanne Marie Perrine ; son poids est de 64

livres ; son parrain : Jean-Marie Blanchard, sa marraine : Perrine Marquier.

En 1927, l'Abbé Le Petit fait restaurer la chapelle sans reproduire le

chapitre qui protège la porte du fond, les murs sont surélevés de près

d’un mètre et deux fenêtres ajoutées côté nord. La statue est

repeinte par Soeur Saint Brieuc de la communauté. En 1981, la statue est à

nouveau restaurée, en particulier la main de la vierge et celle de

l’enfant Jésus. En 2001, restauration de la toiture, des murs et du

plafond. Le retable est restauré par Gilbert Le Goël de Bieuzy les Eaux.

Le 20 mai 2002, inauguration par Alain Hercouët, Maire et Monique Audiger

Maire honoraire. Le 3 juillet 2008, bénédiction d’une seconde statue

Notre Dame du Pont d'Arz (le sculpteur étant Karl Krug) : la première

ayant été mise en lieu sûr pour éviter les vols. Autres Statues : Saint

Armel en bois polychrome terrassant une vouivre (serpent) – Marie Reine de

la Paix en plâtre représentant la vierge couronnée. La Frairie est

composée de le Val, Tressel, le Pont Robert, la Lardrie, le Pont d'Arz, la Pihardaie.

Les rogations avaient lieu le mardi matin précédant l'Ascension. Les vêpres

avaient lieu le lundi de Pâques suivies d’une fête champêtre. Les

sonneries : Vincent Guinais du Val et Jean François Hercouët ont été les

deux derniers à officier. Notre dame du Pont d'Arz a toujours été vénérée

pour demander de la pluie par les habitants de Saint Jacut, Peillac, Saint

Vincent, Saint Martin (sources : écrits du Chanoine Le Breton, archives des

soeurs, Lucien Hercouët, Maurice Dayon) ;

la

chapelle Notre-Dame du Pont-d'Arz (XVème siècle). Située au bas d’un

coteau, tout près de l'Arz, au bord de la route Peillac, Allaire. Il s'agit d'un petit

édifice de forme rectangulaire, entièrement défiguré par une

restauration du XXème siècle. Elle possède un clocheton carré en

ardoises au milieu de son toit. L'édifice comporte des contreforts

et des portes à cintre brisé. Elle a abrité durant longtemps une statue

en bois de la Vierge, datée du XVème siècle et très vénérée dans la

région. A l’origine elle aurait servi à l’usage des lépreux de la

Lardrie : elle s’appelle Notre Dame du Pont d'Arz à cause de la statue :

une madone portant l’enfant Jésus sur le bras gauche, cette statue est en

bois du pays sculptée dit-on par un homme de Tressel qui aimait travailler

le bois. Les religieuses, dès leur origine, ont toujours eu une très

grande dévotion pour Notre Dame du Pont d'Arz, sans doute parce que la

maman de la fondatrice est originaire de la Lardrie. Sous la terreur l'Abbé

Monnier y célébra souvent : messes, mariages, baptêmes. Au XVIIIème siècle,

un retable est sculpté par un menuisier de Saint Vincent qui n’utilisera

que son couteau comme outil. Le 15 mai 1745, sa première cloche est bénite

par l'Abbé Philippe recteur et porte le nom de Marie Bonne Julienne

Alexis. Fin août 1794, la cloche est démontée pour être fondue. Le

28 août 1828, bénédiction de la cloche actuelle par le recteur Le

Corvoisier : son nom est Jeanne Marie Perrine ; son poids est de 64

livres ; son parrain : Jean-Marie Blanchard, sa marraine : Perrine Marquier.

En 1927, l'Abbé Le Petit fait restaurer la chapelle sans reproduire le

chapitre qui protège la porte du fond, les murs sont surélevés de près

d’un mètre et deux fenêtres ajoutées côté nord. La statue est

repeinte par Soeur Saint Brieuc de la communauté. En 1981, la statue est à

nouveau restaurée, en particulier la main de la vierge et celle de

l’enfant Jésus. En 2001, restauration de la toiture, des murs et du

plafond. Le retable est restauré par Gilbert Le Goël de Bieuzy les Eaux.

Le 20 mai 2002, inauguration par Alain Hercouët, Maire et Monique Audiger

Maire honoraire. Le 3 juillet 2008, bénédiction d’une seconde statue

Notre Dame du Pont d'Arz (le sculpteur étant Karl Krug) : la première

ayant été mise en lieu sûr pour éviter les vols. Autres Statues : Saint

Armel en bois polychrome terrassant une vouivre (serpent) – Marie Reine de

la Paix en plâtre représentant la vierge couronnée. La Frairie est

composée de le Val, Tressel, le Pont Robert, la Lardrie, le Pont d'Arz, la Pihardaie.

Les rogations avaient lieu le mardi matin précédant l'Ascension. Les vêpres

avaient lieu le lundi de Pâques suivies d’une fête champêtre. Les

sonneries : Vincent Guinais du Val et Jean François Hercouët ont été les

deux derniers à officier. Notre dame du Pont d'Arz a toujours été vénérée

pour demander de la pluie par les habitants de Saint Jacut, Peillac, Saint

Vincent, Saint Martin (sources : écrits du Chanoine Le Breton, archives des

soeurs, Lucien Hercouët, Maurice Dayon) ;

![]() la

chapelle Sainte Marie-Madeleine de la Graë (XV-XVIIIème siècle). Il s'agit d'un

édifice de forme rectangulaire restauré au XVIIIème siècle. Le clocheton, carré

en ardoises, se trouve au milieu du toit. La date de 1720 est gravée sur la

façade Sud. Située sur la hauteur de la lande de la Graë (la Graille), au-dessus

du village de la Coudraie, elle est dédiée à Sainte Marie Madeleine. Elle aurait

servi de lieu de culte aux propriétaires de Bodéan (château) : le blason, au

fond du coeur, est petit-être celui de Bodéan. Les niches des statues en forme

de coquille Saint-Jacques font penser quelle était peut-être sur le chemin de

Compostelle. 1780 : c’est la date qui figue sur le pignon est, date de

construction ou de reconstruction, on peut y voir une fenêtre cintrée avec

frontons moulurés, une porte contrée, des boiseries de soutien du plafond en

lambris. Le 25 avril 1816, jour de la Saint Marc, il y a messe en cette

chapelle, et au retour de la procession le recteur Monsieur Barbé installe

quatre filles de Saint-Jacut au bourg quartier Saint Laurent, c’est le début de

la communauté des religieuses. Le 24 août 1828, bénédiction de la cloche

actuelle par Monsieur Le Corvoisier recteur. La cloche s'appelle Jeanne Marie

Louise, son poids est de 66 livres. Jean Marie Pételaud est le parrain et Marie

Louise Caudard, la marraine. En 1944, une croix est érigée par André Trémoureux

(père) : les pierres sont tirées de la carrière de la Graë par François Tual et

son fils Gérard. En 1945, après le vêpres du dimanche des rameaux, la croix est

bénie par l'Abbé Rivière, enfant du pays. Le 18 octobre 1959, bénédiction des

semailles mais aussi bénédiction des tracteurs. En 2009, rénovation des enduits

intérieurs par le bénévoles de la frairie qui comprend les villages de la

Coudraie, Heinlée, la Radniguel, Chez Couédro, la Thiolaie, la Vallée, Bézy, le

Haut Bézy, Turlu, Bois l'Enfant, Trévers, la Guidemaie, la Grée-Barbot, Froquin,

la Goudoie, le Gué Blandin, Bodéan. Le 25 avril de chaque année, jusqu’en 1965,

jour de la Saint Marc, il y a messe dites « des pâtours ». Le 22 juillet (jour

de Sainte Marie Madeleine), le dimanche le plus près les vêpres sont chantées et

les enfants présentés au prêtre pour être bénis. Le 18 octobre (jour de la Saint

Luc), il y a messe et bénédiction des semailles : chaque participant arrive avec

un petit sac de blé qu’il déverse dans une cuve à gauche de l’entrée, le tout

est béni, et chacun repart avec une petite quantité de blé béni qu’il mélange

avec son tas destiné à être semé. Le reste est vendu aux enchères au profit de

la paroisse. Les étés secs, une procession démarre du Péron (Radniguel) vers la

chapelle ou une messe est dite pour demander de la pluie. Les neuvaines sont

organisées pour demander une guérison ou autre chose. Les sonneries, en

particulier, les glas quand un membre de la frairie est décédé : Mélanie

Chevalier et Jean Tatard sont les deux derniers à avoir effectué ce travail

(Sources : chanoine Le Breton, archives de la communauté, Thérèse Burban) ;

la

chapelle Sainte Marie-Madeleine de la Graë (XV-XVIIIème siècle). Il s'agit d'un

édifice de forme rectangulaire restauré au XVIIIème siècle. Le clocheton, carré

en ardoises, se trouve au milieu du toit. La date de 1720 est gravée sur la

façade Sud. Située sur la hauteur de la lande de la Graë (la Graille), au-dessus

du village de la Coudraie, elle est dédiée à Sainte Marie Madeleine. Elle aurait

servi de lieu de culte aux propriétaires de Bodéan (château) : le blason, au

fond du coeur, est petit-être celui de Bodéan. Les niches des statues en forme

de coquille Saint-Jacques font penser quelle était peut-être sur le chemin de

Compostelle. 1780 : c’est la date qui figue sur le pignon est, date de

construction ou de reconstruction, on peut y voir une fenêtre cintrée avec

frontons moulurés, une porte contrée, des boiseries de soutien du plafond en

lambris. Le 25 avril 1816, jour de la Saint Marc, il y a messe en cette

chapelle, et au retour de la procession le recteur Monsieur Barbé installe

quatre filles de Saint-Jacut au bourg quartier Saint Laurent, c’est le début de

la communauté des religieuses. Le 24 août 1828, bénédiction de la cloche

actuelle par Monsieur Le Corvoisier recteur. La cloche s'appelle Jeanne Marie

Louise, son poids est de 66 livres. Jean Marie Pételaud est le parrain et Marie

Louise Caudard, la marraine. En 1944, une croix est érigée par André Trémoureux

(père) : les pierres sont tirées de la carrière de la Graë par François Tual et

son fils Gérard. En 1945, après le vêpres du dimanche des rameaux, la croix est

bénie par l'Abbé Rivière, enfant du pays. Le 18 octobre 1959, bénédiction des

semailles mais aussi bénédiction des tracteurs. En 2009, rénovation des enduits

intérieurs par le bénévoles de la frairie qui comprend les villages de la

Coudraie, Heinlée, la Radniguel, Chez Couédro, la Thiolaie, la Vallée, Bézy, le

Haut Bézy, Turlu, Bois l'Enfant, Trévers, la Guidemaie, la Grée-Barbot, Froquin,

la Goudoie, le Gué Blandin, Bodéan. Le 25 avril de chaque année, jusqu’en 1965,

jour de la Saint Marc, il y a messe dites « des pâtours ». Le 22 juillet (jour

de Sainte Marie Madeleine), le dimanche le plus près les vêpres sont chantées et

les enfants présentés au prêtre pour être bénis. Le 18 octobre (jour de la Saint

Luc), il y a messe et bénédiction des semailles : chaque participant arrive avec

un petit sac de blé qu’il déverse dans une cuve à gauche de l’entrée, le tout

est béni, et chacun repart avec une petite quantité de blé béni qu’il mélange

avec son tas destiné à être semé. Le reste est vendu aux enchères au profit de

la paroisse. Les étés secs, une procession démarre du Péron (Radniguel) vers la

chapelle ou une messe est dite pour demander de la pluie. Les neuvaines sont

organisées pour demander une guérison ou autre chose. Les sonneries, en

particulier, les glas quand un membre de la frairie est décédé : Mélanie

Chevalier et Jean Tatard sont les deux derniers à avoir effectué ce travail

(Sources : chanoine Le Breton, archives de la communauté, Thérèse Burban) ;

![]() la chapelle Saint-Barnabé (XVIIIème siècle), située à Couesnongle

et de forme rectangulaire. Son clocheton est décalé vers l'Ouest. Isolée

sur un plateau planté de pins, elle domine le marais de la Vacherie au bord

de la route qui mène à Redon. C'est une Chapelle de Frairie. La Frairie

est composée de Couesnongle, Laugarel, la Vacherie, la Grée de Couesnongle,

la Grée Saint Barnabé, Caléon et Bel Air. On prie ici pour obtenir du

beau temps. En 1509 on parle déjà d’elle : la seigneurie de Couesnongle

ayant droit de prééminence. En 1689, le recteur Michel du Prat réclame

des réparations. En 1742, des réparations urgentes sont effectuées par

les fabriciens, elle est alors sous le fief du Vau de Quip. En 1789, sous la

Révolution, l'Abbé Monnier y célébra la messe clandestinement. En 1793,

le tocsin est sonné à deux reprises pour avertir de l’arrivée des bleus

(républicains). En 1794, la cloche est descendue pour être fondue. En 1799,

mariage dans la chapelle de Louis Coué de la Tremblaie par l'Abbé Monnier.

Le 24 août 1828, on y place une cloche de 65 livres, elle est nommée Joséphine,

Guillemette, Françoise. Le parrain est Joseph Guillaume Marquier, la marraine

est Françoise Marquier. De 1835 à 1866, les élèves congrégationnistes

de Saint Sauveur de Redon faisaient souvent une halte à la chapelle quand

ils venaient à Saint Jacut. En 1950, rénovation du plafond, de la toiture,

les murs sont blanchis : une kermesse est organisée pour participer aux

frais. En 1979, les statues sont nettoyées par les femmes de la frairie et

les hommes ont repeint la chapelle (la peinture ayant été offerte par Jean

Poudelet, artisan). L'édifice abrite plusieurs statues : - Sainte Anne (la

Vierge a été achetée à Lourdes par Angèle Loury). - Sainte Thérèse

(offerte par Mme Sébillet, Angèle Chevalier et Marie Louise Crété). - Saint

Barnabé, qui est conservé aujourd'hui à l’église paroissiale. Le

retable est du début du XVIIIème siècle. Un tableau qui représente la Vierge

de l’immaculée conception, copie d'une oeuvre du peintre espagnol «

Murillo », date du XIXème siècle. La messe était dite à la Saint

Barnabé, le 11 juin (jour de la Saint Barnabé). Les vêpres sont dites le

dimanche le plus près du 26 juillet (Sainte Anne). Les sonneries, en

particulier les glas (quand une personne de la frairie décédait) ont été

faite par Angèle Chevalier, Mme Veuve Sébillet, Léonie Lemoine. Le bois

des bancs a été donné par Mme Veuve Sébillet. Les rogations avaient lieu

le lundi précédent le jeudi de l’ascension. La procession partait du

bourg en chantant la litanie des Saints pour attirer la protection divine

sur les biens de la terre et à l’arrivée une messe était dite. Les

neuvaines étaient organisées pour guérir une personne atteinte de maladie

grave. Toutes ces pratiques ont été abandonnées entre les années

1960-1965 (Sources : Chanoine Le Breton, Georges Leclerc, archives de la

communauté, Léonie Lemoine) ;

la chapelle Saint-Barnabé (XVIIIème siècle), située à Couesnongle

et de forme rectangulaire. Son clocheton est décalé vers l'Ouest. Isolée

sur un plateau planté de pins, elle domine le marais de la Vacherie au bord

de la route qui mène à Redon. C'est une Chapelle de Frairie. La Frairie

est composée de Couesnongle, Laugarel, la Vacherie, la Grée de Couesnongle,

la Grée Saint Barnabé, Caléon et Bel Air. On prie ici pour obtenir du

beau temps. En 1509 on parle déjà d’elle : la seigneurie de Couesnongle

ayant droit de prééminence. En 1689, le recteur Michel du Prat réclame

des réparations. En 1742, des réparations urgentes sont effectuées par

les fabriciens, elle est alors sous le fief du Vau de Quip. En 1789, sous la

Révolution, l'Abbé Monnier y célébra la messe clandestinement. En 1793,

le tocsin est sonné à deux reprises pour avertir de l’arrivée des bleus

(républicains). En 1794, la cloche est descendue pour être fondue. En 1799,

mariage dans la chapelle de Louis Coué de la Tremblaie par l'Abbé Monnier.

Le 24 août 1828, on y place une cloche de 65 livres, elle est nommée Joséphine,

Guillemette, Françoise. Le parrain est Joseph Guillaume Marquier, la marraine

est Françoise Marquier. De 1835 à 1866, les élèves congrégationnistes

de Saint Sauveur de Redon faisaient souvent une halte à la chapelle quand

ils venaient à Saint Jacut. En 1950, rénovation du plafond, de la toiture,

les murs sont blanchis : une kermesse est organisée pour participer aux

frais. En 1979, les statues sont nettoyées par les femmes de la frairie et

les hommes ont repeint la chapelle (la peinture ayant été offerte par Jean

Poudelet, artisan). L'édifice abrite plusieurs statues : - Sainte Anne (la

Vierge a été achetée à Lourdes par Angèle Loury). - Sainte Thérèse

(offerte par Mme Sébillet, Angèle Chevalier et Marie Louise Crété). - Saint

Barnabé, qui est conservé aujourd'hui à l’église paroissiale. Le

retable est du début du XVIIIème siècle. Un tableau qui représente la Vierge

de l’immaculée conception, copie d'une oeuvre du peintre espagnol «

Murillo », date du XIXème siècle. La messe était dite à la Saint

Barnabé, le 11 juin (jour de la Saint Barnabé). Les vêpres sont dites le

dimanche le plus près du 26 juillet (Sainte Anne). Les sonneries, en

particulier les glas (quand une personne de la frairie décédait) ont été

faite par Angèle Chevalier, Mme Veuve Sébillet, Léonie Lemoine. Le bois

des bancs a été donné par Mme Veuve Sébillet. Les rogations avaient lieu

le lundi précédent le jeudi de l’ascension. La procession partait du

bourg en chantant la litanie des Saints pour attirer la protection divine

sur les biens de la terre et à l’arrivée une messe était dite. Les

neuvaines étaient organisées pour guérir une personne atteinte de maladie

grave. Toutes ces pratiques ont été abandonnées entre les années

1960-1965 (Sources : Chanoine Le Breton, Georges Leclerc, archives de la

communauté, Léonie Lemoine) ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Laurent (XVIIème siècle), située au bourg de

Saint-Jacut-les-Pins, restaurée au XIX-XXème siècle et où l'on

conservait jadis une statue en bois de la Vierge, à deux faces. En 1330,

une chapelle est signalée au nord de la commune, au village des lépreux (lardrie).

C'est elle qui aurait été transférée au lieu dit Saint Laurent. En

1399, une chapelle Notre Dame est signalée près du bourg. Au XVIIème siècle,

cette chapelle s’appelle Notre Dame du cimetière neuf. Les enfants décédés,

avant l’âge de raison, sont enterrés à l’intérieur, autour ce sont

des pommiers et des châtaigniers appartenant à la Fabrique. En 1678, les

habitants du quartier peuvent être enterrés autour de la chapelle, on lui

donne le nom de Chapelle Saint Laurent. En 1794, la cloche est descendue

pour être fondue. La révolution laisse la chapelle dans un état de délabrement,

l’intérieur sert aux sépultures. En 1832, des réparations importantes

sont réalisées. Elle sert d’oratoire aux soeurs. En 1837, elle retrouve

sa cloche qui provient des halles de la Gacilly. Elle est bénie le 4 juin,

son nom est Marie Louise. Le parrain est Joseph Marie Boyer du bourg, la

marraine est Louise Perrine Duval (novice chez les soeurs). En 1860, c’est

dans cette chapelle qu’a lieu la l’assemblée délibérante des soeurs

dite « chapitre » d’autres suivirent jusqu’en 1876, date de

construction des nouveaux bâtiments des soeurs. En 1879–1886, c’est la

reconstruction de l’église paroissiale, les baptêmes se font en cette

chapelle. En 1888, le calvaire est restauré, la bénédiction a lieu le 8

juillet ?, jour de la translation des reliques de Saint Jacut. En 1910, ses

murs sont croulants et enserrés de lierres ; elle est entièrement démolie

et reconstruite ; de style roman elle a sur sa façade la statue Saint

Laurent ; elle est bénite le 21 mai 1911 et elle sert au catéchisme des

enfants. Jusqu’en 1936 les soeurs sont inhumées dans un carré qui leur

est réservé au nord de la Chapelle. En 1937, la chapelle subit de nouveau

des réparations importantes. En 1960, le sol est dégarni de son dallage de

schiste et est cimenté, les murs sont blanchis et un chemin de croix est

installé. Elle est utilisée de 1960 à 1970 par l’école apostolique

(juvénat) comme lieu de prières. En 1997, elle est à nouveau rénovée,

l’inauguration a lieu le 8 novembre 1998, elle sert pour la messe

paroissiale en semaine et aussi pour les réunions des enfants de la catéchèse.

Les rogations se faisaient le mercredi matin, veille de l’ascension : la

procession arrivait, une année de la croix de la Ville Marion, l’autre

année du calvaire de Brandicouët (Chanoine Guyot et E. Le Breton, archives

des Sœurs) ;

l'ancienne

chapelle Saint-Laurent (XVIIème siècle), située au bourg de

Saint-Jacut-les-Pins, restaurée au XIX-XXème siècle et où l'on

conservait jadis une statue en bois de la Vierge, à deux faces. En 1330,

une chapelle est signalée au nord de la commune, au village des lépreux (lardrie).

C'est elle qui aurait été transférée au lieu dit Saint Laurent. En

1399, une chapelle Notre Dame est signalée près du bourg. Au XVIIème siècle,

cette chapelle s’appelle Notre Dame du cimetière neuf. Les enfants décédés,

avant l’âge de raison, sont enterrés à l’intérieur, autour ce sont

des pommiers et des châtaigniers appartenant à la Fabrique. En 1678, les

habitants du quartier peuvent être enterrés autour de la chapelle, on lui

donne le nom de Chapelle Saint Laurent. En 1794, la cloche est descendue

pour être fondue. La révolution laisse la chapelle dans un état de délabrement,

l’intérieur sert aux sépultures. En 1832, des réparations importantes

sont réalisées. Elle sert d’oratoire aux soeurs. En 1837, elle retrouve

sa cloche qui provient des halles de la Gacilly. Elle est bénie le 4 juin,

son nom est Marie Louise. Le parrain est Joseph Marie Boyer du bourg, la

marraine est Louise Perrine Duval (novice chez les soeurs). En 1860, c’est

dans cette chapelle qu’a lieu la l’assemblée délibérante des soeurs

dite « chapitre » d’autres suivirent jusqu’en 1876, date de

construction des nouveaux bâtiments des soeurs. En 1879–1886, c’est la

reconstruction de l’église paroissiale, les baptêmes se font en cette

chapelle. En 1888, le calvaire est restauré, la bénédiction a lieu le 8

juillet ?, jour de la translation des reliques de Saint Jacut. En 1910, ses

murs sont croulants et enserrés de lierres ; elle est entièrement démolie

et reconstruite ; de style roman elle a sur sa façade la statue Saint

Laurent ; elle est bénite le 21 mai 1911 et elle sert au catéchisme des

enfants. Jusqu’en 1936 les soeurs sont inhumées dans un carré qui leur

est réservé au nord de la Chapelle. En 1937, la chapelle subit de nouveau

des réparations importantes. En 1960, le sol est dégarni de son dallage de

schiste et est cimenté, les murs sont blanchis et un chemin de croix est

installé. Elle est utilisée de 1960 à 1970 par l’école apostolique

(juvénat) comme lieu de prières. En 1997, elle est à nouveau rénovée,

l’inauguration a lieu le 8 novembre 1998, elle sert pour la messe

paroissiale en semaine et aussi pour les réunions des enfants de la catéchèse.

Les rogations se faisaient le mercredi matin, veille de l’ascension : la

procession arrivait, une année de la croix de la Ville Marion, l’autre

année du calvaire de Brandicouët (Chanoine Guyot et E. Le Breton, archives

des Sœurs) ;

![]() le château Le Closne (XVème siècle),

restauré au XIXème siècle ;

le château Le Closne (XVème siècle),

restauré au XIXème siècle ;

![]() le

château de Calléon (XIXème siècle). La demeure appartient en 1427 à Pierre de

Saint-Martin, et en 1481 à Guillaume de Saint-Martin. Il devient ensuite la propriété successive

des familles Le Vicomte (au début du XVIème siècle), Chauvais (en 1554),

Talhouët (en 1692), Charpentier (fin XVIIème siècle), Dondel (fin

XVIIIème siècle). Le château actuel date du XIXème siècle. Il

possédait autrefois une chapelle privée ;

le

château de Calléon (XIXème siècle). La demeure appartient en 1427 à Pierre de

Saint-Martin, et en 1481 à Guillaume de Saint-Martin. Il devient ensuite la propriété successive

des familles Le Vicomte (au début du XVIème siècle), Chauvais (en 1554),

Talhouët (en 1692), Charpentier (fin XVIIème siècle), Dondel (fin

XVIIIème siècle). Le château actuel date du XIXème siècle. Il

possédait autrefois une chapelle privée ;

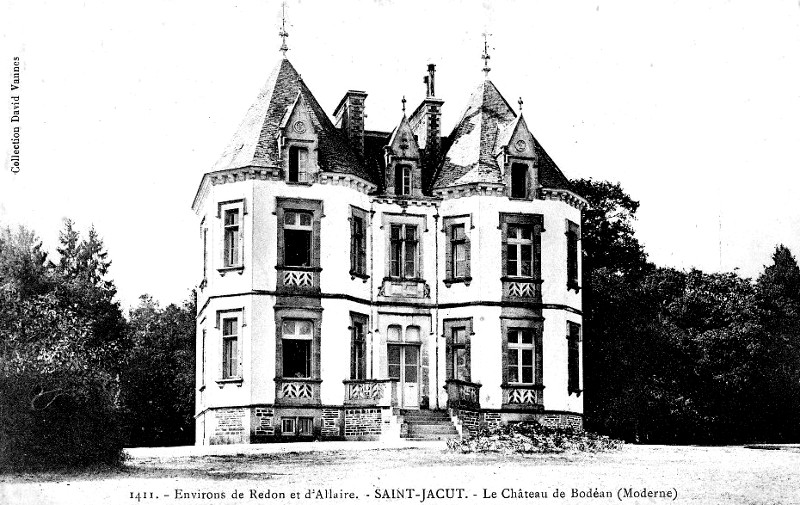

![]() le château de Bodéan (XXème siècle), édifié en remplacement d'un

ancien manoir fortifié, situé en contrebas du château actuel. Siège de

l'ancienne seigneurie de Bodéan ayant appartenu à la famille Bodéan

(Jehan de Bodéan en 1464, et Pierre de Bodéan en 1481), puis

à la famille Gouro. Il possédait autrefois une chapelle privée. Le

château est la propriété de la famille Rodellec ;

le château de Bodéan (XXème siècle), édifié en remplacement d'un

ancien manoir fortifié, situé en contrebas du château actuel. Siège de

l'ancienne seigneurie de Bodéan ayant appartenu à la famille Bodéan

(Jehan de Bodéan en 1464, et Pierre de Bodéan en 1481), puis

à la famille Gouro. Il possédait autrefois une chapelle privée. Le

château est la propriété de la famille Rodellec ;

![]() les vestiges du château de Guidemaie (XVème siècle). Il s'agit de

l'ancienne maison noble La Guédemaye citée dès 1427. Il ne subsiste que

quelques pans de murs et le porche d'entrée avec sa porte piétonne. On

mentionne les familles Evenard et Frouessart en 1427 ;

les vestiges du château de Guidemaie (XVème siècle). Il s'agit de

l'ancienne maison noble La Guédemaye citée dès 1427. Il ne subsiste que

quelques pans de murs et le porche d'entrée avec sa porte piétonne. On

mentionne les familles Evenard et Frouessart en 1427 ;

![]() le

manoir de Brandicoët. Siège de l'ancienne seigneurie de La Noë ou de

Brandicoët ayant appartenu à la famille Bedel. On mentionne Pierre de

Botdeen et José Girou en 1427. Il possédait autrefois une

chapelle privée ;

le

manoir de Brandicoët. Siège de l'ancienne seigneurie de La Noë ou de

Brandicoët ayant appartenu à la famille Bedel. On mentionne Pierre de

Botdeen et José Girou en 1427. Il possédait autrefois une

chapelle privée ;

![]() le manoir de Rédillac (XV-XVIIème siècle).

Propriété de la famille Cleuz (Olivier Cleuz en 1427), puis Huchet de La Bedoyère (à

partir de 1536). Il possédait autrefois une chapelle privée ;

le manoir de Rédillac (XV-XVIIème siècle).

Propriété de la famille Cleuz (Olivier Cleuz en 1427), puis Huchet de La Bedoyère (à

partir de 1536). Il possédait autrefois une chapelle privée ;

![]() le manoir de Bois-David (XVème siècle), restauré

ou reconstruit en 1760. On y voit une lucarne enrichie de trois personnages

sculptés ;

le manoir de Bois-David (XVème siècle), restauré

ou reconstruit en 1760. On y voit une lucarne enrichie de trois personnages

sculptés ;

![]() la maison des sœurs du Sacré-Cœur (XIXème

et XXème siècles). On y trouve une chapelle édifiée par la Congrégation au XIXème siècle. Un

des vitraux représente le visage d'Angélique Le Sourd, fondatrice de la

congrégation des Soeurs du Sacré-Coeur. En 1866, la construction d’une

chapelle devient nécessaire à cause de l'exiguïté de l’église

paroissiale. Pour le financement une souscription est lancée : « Don de

25 centimes pour aider à construire une chapelle et une maison aux soeurs

de Saint Jacut ». Monsieur Thiébaud, à titre de supérieur des Soeurs

et recteur de la paroisse, activa la construction d’une chapelle, d’une

salle de réception, d’un parloir et d’un noviciat. La bénédiction a

lieu le 12 octobre 1876 et ce premier édifice servira jusqu’en 1935. En

1926, la statue du Sacré Cœur est bénie le jour du Christ roi (fin

octobre). En 1932, arrivée de l’électricité et éclairage au néon, et

construction d’une nouvelle chapelle, la première devenant trop petite.

Les pierres de cette nouvelle chapelle ont été tirées dans une carrière

en dessous de Rédillac, pas très loin des Eclopas, les moellons sont

encore sur place. Son style est roman avec de rutilants vitraux et un

magnifique clocher avec un gracieux carillon. En décembre 1934, bénédiction

d’une croix qui devait couronner l’édifice de la nouvelle chapelle,

placée sur la flèche haute de 35 mètres. Le 16 juillet 1935, cérémonie

de consécration par Monseigneur Tréhiou. Le 22 juillet 1935, bénédiction

des cuisines, de 18 chambres d’infirmerie qui ont accès à la tribune et

d’un réfectoire. En 1936, un cimetière spécial est ouvert au nord-est

de la propriété, et première inhumation le 10 juillet 1936. En 1956, un

nouveau juvénat est construit pour 85 jeunes filles (Sources : Chanoines

Guyot et Le Breton, archives de la communauté) ;

la maison des sœurs du Sacré-Cœur (XIXème

et XXème siècles). On y trouve une chapelle édifiée par la Congrégation au XIXème siècle. Un

des vitraux représente le visage d'Angélique Le Sourd, fondatrice de la

congrégation des Soeurs du Sacré-Coeur. En 1866, la construction d’une

chapelle devient nécessaire à cause de l'exiguïté de l’église

paroissiale. Pour le financement une souscription est lancée : « Don de

25 centimes pour aider à construire une chapelle et une maison aux soeurs

de Saint Jacut ». Monsieur Thiébaud, à titre de supérieur des Soeurs

et recteur de la paroisse, activa la construction d’une chapelle, d’une

salle de réception, d’un parloir et d’un noviciat. La bénédiction a

lieu le 12 octobre 1876 et ce premier édifice servira jusqu’en 1935. En

1926, la statue du Sacré Cœur est bénie le jour du Christ roi (fin

octobre). En 1932, arrivée de l’électricité et éclairage au néon, et

construction d’une nouvelle chapelle, la première devenant trop petite.

Les pierres de cette nouvelle chapelle ont été tirées dans une carrière

en dessous de Rédillac, pas très loin des Eclopas, les moellons sont

encore sur place. Son style est roman avec de rutilants vitraux et un

magnifique clocher avec un gracieux carillon. En décembre 1934, bénédiction

d’une croix qui devait couronner l’édifice de la nouvelle chapelle,

placée sur la flèche haute de 35 mètres. Le 16 juillet 1935, cérémonie

de consécration par Monseigneur Tréhiou. Le 22 juillet 1935, bénédiction

des cuisines, de 18 chambres d’infirmerie qui ont accès à la tribune et

d’un réfectoire. En 1936, un cimetière spécial est ouvert au nord-est

de la propriété, et première inhumation le 10 juillet 1936. En 1956, un

nouveau juvénat est construit pour 85 jeunes filles (Sources : Chanoines

Guyot et Le Breton, archives de la communauté) ;

![]() les moulins à eau de Guéreneuc, d'Eclopaz, de

Calléon, et les moulins à vent de la Prée, de la Vieille-Ville, Renaudin, de Bodéan ;

les moulins à eau de Guéreneuc, d'Eclopaz, de

Calléon, et les moulins à vent de la Prée, de la Vieille-Ville, Renaudin, de Bodéan ;

A signaler aussi :

![]() la pierre ou stèle de

Couesnongle ;

la pierre ou stèle de

Couesnongle ;

![]() le site de la butte des cinq moulins

le site de la butte des cinq moulins

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de SAINT-JACUT-LES-PINS

Les seigneuries de la paroisse de Saint-Jacut-les-Pins étaient :

1° Le Bézic, au sud-ouest, à la famille de ce nom.

2° Bodéan, au sud, aux Bodéan, puis aux Gouro.

3° Brandicoet (La Noë), vers l'est, aux Bedel.

4° Calléon, vers l'est, aux Charpentier.

5° Couesnongle, vers l'est, aux la Landelle.

6° La Châtaigneraye, au bourg, aux Couyer en 1586.

7° La Guédemais, vers le sud, aux Huchet de la Bédoyère.

8° Le Mortier, aux Cleuz en 1426, puis aux la Bédoyère.

9° Le Pont-d'Arz, au nord.

10° Rédillac, aux du Cleuz en 1426, puis Huchet de la Bédoyère.

11° La Tremblaie, vert le nord, à la famille Coué.

Lors de la réformation de 1427, on comptabilise la présence de plusieurs nobles à Saint-Jacut-les-Pins : Pierre de St Martin et Perrot Guehenneuc (Bas Calléon), Jehan Frouessart et son fils Jehan (Brandicouët), Ollivier Gadon et Johannic Evenart (Brandicouët), Ollivier Couyer (au bourg de Saint-Jacut), Jehan Gadon (Ronceray, au bourg), Pierre du Beizit et Daue Bosset (le Bézit), Guillaume Goursel (le Haut Bézit), Pierre de Botdeen et Jose Girou (la Guédemaye), Ollivier de Cleuz et Ollivier Tremoret (le Closne), Ollivier de Cleuz et Jehan Priez (Rédillac), Jehan de Botdeen et Guillo Priez (Bodéan, en le Vauvolet).

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 8 septembre 1464, on comptabilise la présence de 6 nobles de Saint-Jacut-les-Pins :

![]() Guillaume

COUYER (40 livres de revenu) : porteur d'un paltoc et d'une salade (casque),

comparaît armé d'une vouge et d'une épée ;

Guillaume

COUYER (40 livres de revenu) : porteur d'un paltoc et d'une salade (casque),

comparaît armé d'une vouge et d'une épée ;

![]() les

héritiers de Pierre de CLEUX (700 livres de revenu) : défaillants ;

les

héritiers de Pierre de CLEUX (700 livres de revenu) : défaillants ;

![]() les

héritiers de Jehan de BODEAN (60 livres de revenu). Pierre de Bodéan est

apparu vêtu d'une brigandine, portant une salade (casque) et armé d'une

épée ;

les

héritiers de Jehan de BODEAN (60 livres de revenu). Pierre de Bodéan est

apparu vêtu d'une brigandine, portant une salade (casque) et armé d'une

épée ;

![]() les

héritiers Jehan de BODEAN de la Griaye ou Guédemaye (100 livres de revenu)

: excusé ;

les

héritiers Jehan de BODEAN de la Griaye ou Guédemaye (100 livres de revenu)

: excusé ;

![]() Pierre

de BESIT (1200 livres de revenu), remplacé par son frère Guillaume :

comparaît en homme d'armes ;

Pierre

de BESIT (1200 livres de revenu), remplacé par son frère Guillaume :

comparaît en homme d'armes ;

![]() Guillaume

de ST MARTIN de Calléon (400 livres de revenu) : excusé, au service de

Monsieur le Mareschal ;

Guillaume

de ST MARTIN de Calléon (400 livres de revenu) : excusé, au service de

Monsieur le Mareschal ;

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 4 septembre 1481, on comptabilise la présence de 8 nobles de Saint-Jacut-les-Pins :

![]() Pierre

de BODEAN (60 livres de revenu), remplacé par Guillaume de Gravot ;

Pierre

de BODEAN (60 livres de revenu), remplacé par Guillaume de Gravot ;

![]() Pierre

de BODEAN (60 livres de revenu) ;

Pierre

de BODEAN (60 livres de revenu) ;

![]() Guillaume

COUYER (40 livres de revenu) : comparaît armé d'une vouge ;

Guillaume

COUYER (40 livres de revenu) : comparaît armé d'une vouge ;

![]() Guillaume

de BEISIT (200 livres de revenu) : comparaît en homme d'armes ;

Guillaume

de BEISIT (200 livres de revenu) : comparaît en homme d'armes ;

![]() Guillaume

de ST MARTIN (60 livres de revenu) : comparaît en archer ;

Guillaume

de ST MARTIN (60 livres de revenu) : comparaît en archer ;

![]() les

héritiers Jehan de TRIEUC (25 livres de revenu) ;

les

héritiers Jehan de TRIEUC (25 livres de revenu) ;

![]() Geffroy

BOUDART : porteur d'une brigandine ;

Geffroy

BOUDART : porteur d'une brigandine ;

![]() Ollivier

GADON (20 livres de revenu) : comparaît armé d'une vouge ;

Ollivier

GADON (20 livres de revenu) : comparaît armé d'une vouge ;

© Copyright - Tous droits réservés.