|

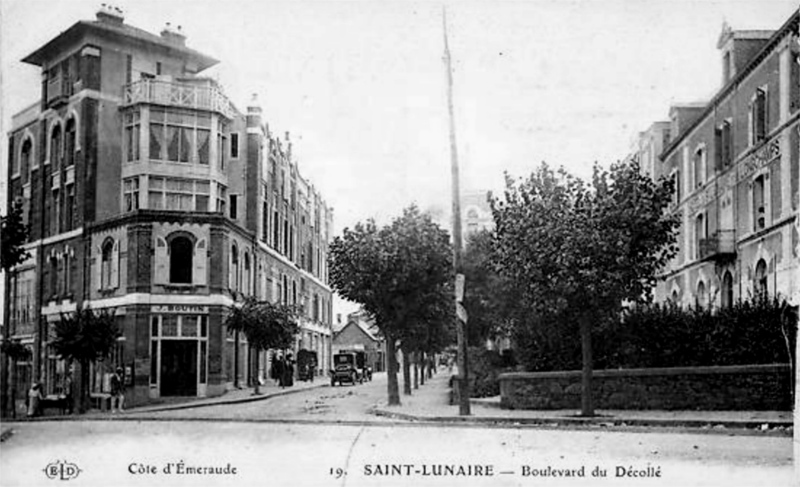

Bienvenue chez les Lunairiens |

SAINT-LUNAIRE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Dinard

La commune de

Saint-Lunaire ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-LUNAIRE

Saint-Lunaire vient de saint Lunaire, évêque gallois, qui débarque en Bretagne en 535.

Saint-Lunaire est un démembrement de la paroisse primitive de Pleurtuit. En 535, Lunaire, l'un des fils de Hoël 1er vient en Bretagne rejoindre son frère Tugdual en un lieu-dit nommé Pontual (Pont-Tugdual). Lunaire édifie une église sur la motte Cartier et meurt en 580. Cette église (ou ce monastère), qui dépendait de l'ancien évêché de Saint-Malo, semble avoir été donnée par la suite par l'évêque de Saint-Malo à son Chapitre.

Les moines qui occupés les lieux s'enfuient au IXème siècle face à l'invasion normande. Au Xème siècle, la paix revenue, le monastère est reconstruit. Le bourg de Saint-Lunaire est mentionné dès le XIème siècle et se nomme Pontual. La paroisse de Saint-Lunaire a été d'ailleurs longtemps appelée Pontual (pont de Tudual), du nom de saint Tudual, moine de Grande-Bretagne, fondateur du monastère de Tréguier et évêque de cette ville au VIème siècle.

D'après le Pouillé de Rennes, cette paroisse fut évangélisée par saint Lunaire en 540 ; elle porta longtemps le nom de Pontual, que lui donnent encore des actes du XVIIème siècle. Les évêques de Saint-Malo donnèrent vraisemblablement la paroisse de Pontual à leurs chanoines réguliers, qui la desservirent eux-mêmes pendant un certain temps ; mais lorsque le Chapitre de Saint-Malo fut sécularisé, en 1319, il lui fallut partager avec un recteur séculier les revenus de l'église de Pontual, montant alors à 80 livres ; il fut donc convenu que désormais le Chapitre jouirait de toutes les dîmes de blé, anciennes et novales, et que le vicaire perpétuel ou recteur aurait le reste des biens de cette église, à condition de supporter toutes les charges de la paroisse et de payer les décimes et les procurations (« Super ecclesiam de Pontual cujus emolumenta valere reperimus quatuor viginti libras Capitulum percipiet omnes decimas bladi veteres atque novas ; vicarius habebit totum residuum, super quo tenebitur omnia onera parochiœ supportare et decimalia et magistralia consueta solvere annuatim » - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine). Mais aux siècles derniers cet état de choses n'existait plus. En 1684, les deux tiers des dîmes appartenaient au sire de Pontual, seigneur de la paroisse, et l'autre tiers restait seul au Chapitre de Saint-Malo. Les chanoines renoncèrent même à cette dîme en faveur du recteur, car le Pouillé ms. de Saint-Malo (1739-1767) dit formellement que les décimateurs de Saint-Lunaire étaient alors le recteur pour un tiers et le seigneur pour les deux autres. En 1790, le recteur, M. Le Forestier, déclara que le revenu brut de sa cure était de 1.100 livres, qu'il avait 58 livres 13 sols 10 deniers de charges, et qu'il lui restait net 1.041 livres 6 sols 2 deniers (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29).

C'est à partir du XIIème siècle qu'est mentionnée la seigneurie de Pontual. Le premier de cette maison venu à notre connaissance est Olivier de Pontual. Au XVIIème siècle, le bourg prend le nom de Saint-Lunaire-de-Pontual, puis Port-Lunaire (durant la Révolution) et enfin Saint-Lunaire (le 7 août 1803).

Les 4 et 5 septembre 1758, une flotte anglaise, forte de 105 voiles, commandée par l'Amiral Howe, débarque dans l'Anse de la Fosse, à l'Est de la Garde Guérin en Saint-Briac, un corps de 9 000 hommes sous les ordres du général Bligh qu'accompagnait le duc d'York, le futur roi Georges III. Elle établit un camp au Village de la Plate-Roche, après avoir pillé Saint-Briac et ses environs : elle incendia les Villages de la Fosse (en Saint-Lunaire), du Mesnil (en Saint-Briac), du Chemin et de la Ville-au-Coq.

On rencontre les appellations suivantes : Ecclesia de Pontual (en 1319), ecclesia de Sancto Lunaire (au XVIème siècle), Saint-Lunaire de Pontual (au XVIIème siècle).

Note 1 : Tout porte à croire que saint Lunaire, évêque breton régionnaire au VIème siècle, fonda un monastère dans le bourg actuel qui porte son nom et près de l'église où l'on vénère encore son tombeau. On voit, en effet, par la Vie de ce saint qu'il habitait la Domnonée et le bord de la mer, et D. Lobineau croit que le territoire de Saint-Lunaire lui fut donné par le roi Jona. Il semble même que le couvent de saint Lunaire lui survécut pendant quelques siècles, car on voyait encore au XVIIème siècle, dans le bourg de Saint-Lunaire et devant son église, une maison nommée le Cloître, rappelant l'ancien monastère fondé par le bienheureux?. La paroisse de saint Lunaire s'appelait jadis Pontual, et ce dut être par suite de la réunion de l'église conventuelle de Saint-Lunaire à la cure de Pontual que celle-ci prit le nom du saint évêque. Une tradition que nous croyons peu ancienne mentionne aussi l'abbaye de Pontual ; mais Pontual était un château et non point un monastère, au moins dans le moyen-âge. Ceux qui croient à l'existence d'un antique monastère de même nom en attribuent la fondation à saint Tugdual (vel saint Tual), dont le nom serait resté à l'établissement, et ils expliquent par cette fondation monastique la formation de la paroisse primitive de Pontual (Pouillé de Rennes).

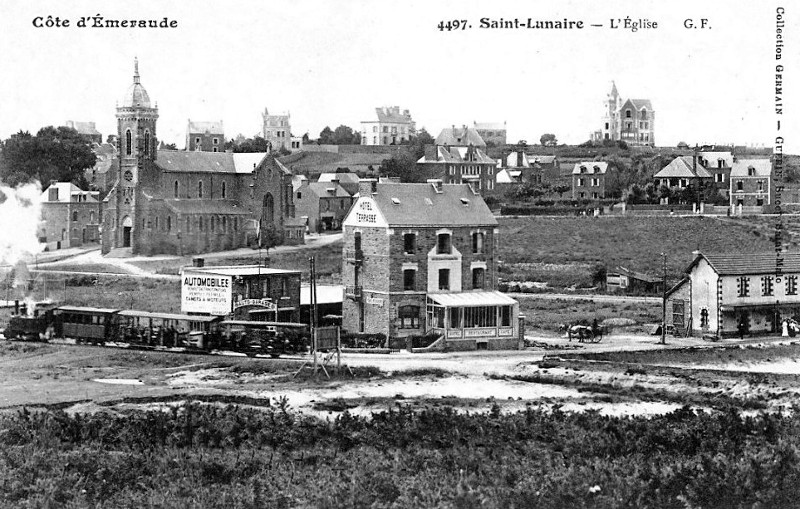

Note 2 : C'est au XIXème siècle, sous l'impulsion de Sylla Laraque, que se développe le tourisme à Saint-Lunaire.

Note 2 : liste non exhaustive des maires de Saint-Lunaire : Joseph Ohier (1792-1799), Sébastien Marchix (1800-1806), Jonathas Hyacinthe de Penfentenyo de Cheffontaines (1806-1830), Jean-François Rozé (1830-1833), Joseph Ohier (1833-1846), Ambroise Betaux (1846-1847), Jean-Louis Foyer (1847-1848), Louis Latruitte (1848-1854), Jean Touchet (1854-1865), Ambroise Betaux (1865), Henry Touchet (1865-1870), Julien Ancelin (1870-1871), Henry Touchet (1871-1884), Alphonse Ollivier (1884-1912), Auguste Poulain (1912-1921), Edouard Sauffroy (1921-1929), Alexandre Devaux (1929-1935), Joseph Viel (1935-1942), Léonce David (1942-1945), Aristide Le Dantec (1945-1953), Jean Foueré (1953-1965), Gilbert Leblanc (1965-1977), Pol Lebreton (1977-1922), Aimé Le Foll (1992-1997), Michel Penhouët (1997- ....), etc ...

Note 3 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Saint-Lunaire : Jehan Cado (chanoine de Saint-Malo et promoteur du Chapitre ; en 1462). Jean Picot (décédé vers 1554). Guillaume Gauffrier (il fut pourvu en 1554 ; décédé vers 1564). Jean Poulain (pourvu le 19 février 1564, il résigna peu après). Mathurin Surlesve (il fut pourvu le 23 octobre 1564). Laurent Pinvet (?, il précéda le suivant). François Dequily (il fut pourvu le 15 juin 1582). Guillaume Lecamyer (il résigna en faveur du suivant). Jean Clément (il fut pourvu en 1609 ; décédé en 1634). Pierre Moysan (il fut pourvu le 18 décembre 1634). Pierre Fleury (il résigna au suivant). Jean Le Bonnier (pourvu le 25 juillet 1659, il résigna en 1676). Thomas Le Maistre (il fut pourvu le 2 octobre 1676 ; décédé vers 1691). François Chanteau (pourvu le 7 mars 1691, il se démit en 1702). Jean-Augustin Deculant (il fut pourvu le 20 septembre 1702 ; décédé en 1720). Joseph Tostivint (il fut pourvu le 26 février 1720). Joseph Duval (décédé en 1727). Jean Aillet (il fut pourvu le 2 avril 1727 ; décédé en 1744). Julien Chollou (pourvu le 9 mars 1744, il résigna). Guillaume Thébault (il fut pourvu le 24 juin 1762 ; décédé en mai 1782). Thomas-Jean Le Forestier (pourvu au concours le 26 juin 1782, il gouverna jusqu'à la Révolution). Louis-Mathurin Bernard du Hautcilly (1803-1806). Yves Lemoigne (1806, décédé en 1821). Germain-François Lemoine (1822, décédé en 1831). Jean-Baptiste Lemoine (1831, décédé en 1842). Antoine Bétaille (1842-1865). Joseph Frain (1865, décédé en 1876). Pierre Guguen (à partir de 1876), ....

Voir

![]() " Quelques

anciens faits divers de la paroisse de Saint-Lunaire (de Pontual)

".

" Quelques

anciens faits divers de la paroisse de Saint-Lunaire (de Pontual)

".

![]()

PATRIMOINE de SAINT-LUNAIRE

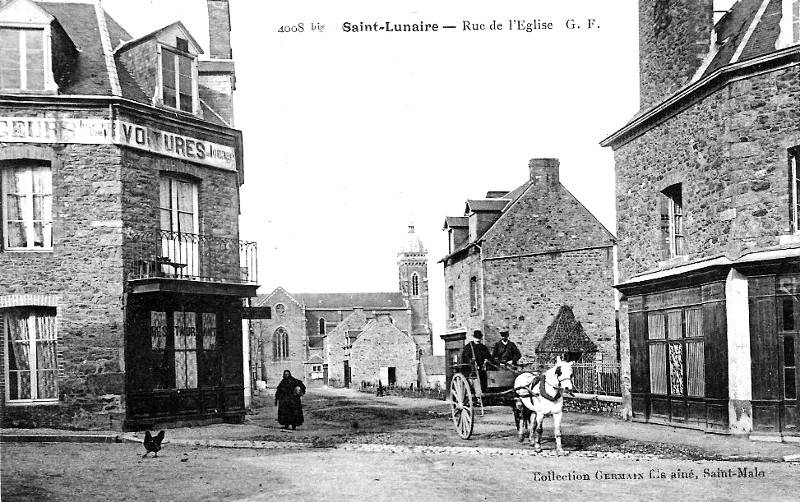

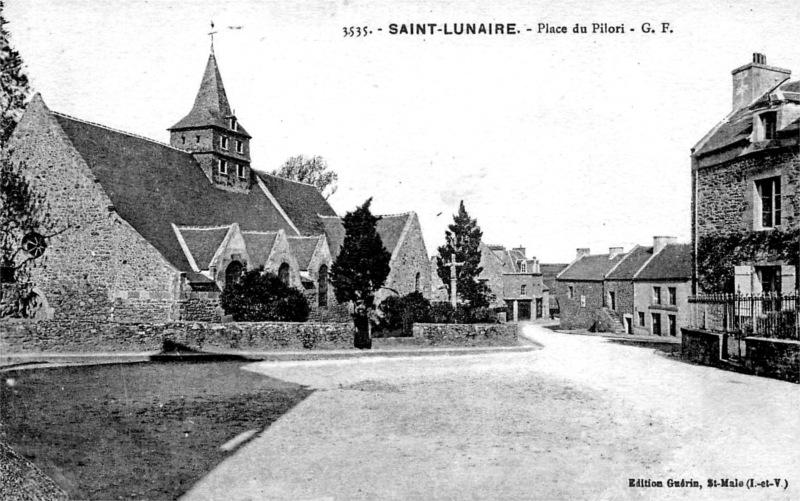

![]() l'église

Saint-Lunaire (XI-XVIIIème siècle, 1954), située Place du Pilori. Cette église remplace un ancien sanctuaire de

l'époque romane, dédié à saint Lunaire et appartenant à

la famille Pontual et Pontbriand : elle occupait avec son cimetière la place du monastère primitif.

Dédiée à saint Lunaire, cette église fut, semble-t-il, construite au XIème siècle, lorsqu'on rapporta en Bretagne

les reliques de ce saint, transférées par crainte des invasions normandes à Beaumont-sur-Oise, dans

le diocèse de Beauvais. L'édifice primitif se compose d'une nef romane avec collatéraux

plus modernes, de deux chapelles formant bras de croix et d'un choeur

relevé aux siècles derniers. « Cette

nef, composée de trois travées, a six arcades en plein cintre sans

archivolte, sans moulure, de la plus grande simplicité,

qui la mettent en communication avec les bas-côtés et sont séparées entre elles par de gros pilastres carrés

munis à l'intérieur des arcades seulement d'un tailloir en biseau, au-dessus

duquel commence la courbe du cintre. Dans

le mur Nord, au-dessus des arcades, s'ouvrent deux de ces

petites fenêtres en meurtrière, fortement évasées

à l'intérieur, qui caractérisent essentiellement le XIème siècle ; une troisième,

semblable mais plus étroite, existe à la même hauteur dans

le mur Sud. Ces petites fenêtres donnaient jadis du jour dans la nef

par dessus la toiture des bas-côtés ; elles ont été bouchées

comme inutiles depuis la reconstruction des collatéraux

au XVIIème siècle et leur exhaussement au niveau de la nef. L'arc triomphal qui termine la nef à l'Est et forme la

communication avec le carré central est aussi une grande arcade

en plein cintre retombant sur des pilastres carrés, sans

autre moulure ni autre décoration qu'un simple tailloir en biseau au

haut de ce pilastre, à l'intrados de l'arcade » (M. de la Borderie,

Galerie bretonne, 247). Le reste de l'église offre peu d'intérêt ; au-dessus

de la porte du Midi est gravé : Vr Lemaistre, recteur, 1686 ; mais il s'y trouve des monuments funéraires très-remarquables. Dans l'intertransept,

adossé au pilier du Sud-Ouest, est le tombeau du saint patron ; dans les

chapelles sont les tombes-arcades des seigneurs du lieu. Parlons d'abord du

tombeau de saint Lunaire et des reliques de ce bienheureux. A

tous points de vue ce tombeau est fort curieux. Il se compose

d'une dalle de granit sur laquelle repose l'effigie du saint.

Cette pierre sert de couvercle à un cercueil ou sarcophage de

granit aussi, et creusé en forme d'auge. La

partie inférieure du cercueil ne repose pas sur la terre ; elle

est soutenue à 18 pouces du sol par des espèces de cariatides

qui semblent des débris de chapiteaux d'un caractère plus ancien

que la statue tumulaire. Quant à cette effigie, elle représente saint Lunaire revêtu du

costume épiscopal ; ses mains sont croisées sur sa poitrine ;

du bras droit il serre contre son coeur sa crosse pontificale,

dont le bâton s'enfonce dans la gueule d'un monstre écrasé

sous les pieds du saint évêque ; sur sa poitrine, à droite,

une colombe, aux ailes étendues, tient dans son bec un objet carré qui

n'est autre chose qu'un autel portatif ou pierre

sacrée, dont se servaient dans leurs voyages les évêques

missionnaires des premiers siècles de l'Eglise. La tête de

la statue est d'une belle exécution ; on peut en dire autant des

détails du costume et des draperies. Toute cette statue, aussi

bien que les fragments d'un dais à jour d'un gracieux dessin, destiné à abriter la tête du prélat, accuse par son

style le commencement du XIVème siècle et révèle un artiste de talent

(Mélanges d'histoire et d'archéologie bretonne, II, 142).

Voilà donc trois parties bien distinctes dans ce tombeau : d'abord

le cercueil primitif où fut déposé le corps saint, — puis les

supports sculptés sur lesquels il fut placé quand probablement on le

leva de terre, — et enfin la statue dont on couronna plus tard le monument

funèbre. Au point de vue archéologique, le cercueil de saint Lunaire est

extrêmement intéressant. Suivant M. Mowat, savant très-versé dans l'épigraphie ancienne, cette auge de granit serait

un véritable sarcophage gallo-romain, destiné primitivement à un personnage nommé Sévère, dont on aperçoit encore

le nom SEVER... gravé sur le devant, puis employé au VIème siècle par les compagnons de saint Lunaire pour renfermer le corps

de leur saint évêque (Bulletin de la Société archéologique

d'Ille-et-Vilaine, IX, 56). La légende de saint Lunaire nous explique les

attributs qui accompagnent sa statue. Le

monstre écrasé par le pieux prélat, c'est l'idolâtrie qu'il chassa du pays de Pontual en y fondant

son monastère. Quant à l'autel portatif que tient une colombe,

la légende dit qu'en abordant en Armorique saint Lunaire aperçut des

colombes qui lui apportaient son autel tombé à la mer pendant la traversée (« Hinc

ad portum veniens vidit columbas altare suum, quod in mari mersum fuerat,

deportantes » - Blancs-Manteaux, XXXVIII, 631). Or, cet autel — ce qu'on appelle aujourd'hui une pierre

sacrée — était encore précieusement

conservé dans l'église de Saint-Lunaire au XVIIIème siècle, comme

nous allons le voir à l'instant. Le 7

juin 1742, en effet, Mgr de Fogasses de la Bastie, évêque

de Saint-Malo, vint transférer lui-même les restes de saint Lunaire de

vieux reliquaires dans des reliquaires neufs. On présenta tout

d'abord au prélat « le chef de saint Lunaire, enchâssé

en une belle et grosse tête d'argent » ; puis « deux autres reliquaires

neufs fort propres », dans lesquels on déposa

: « un ossement de jambe tout entier, un d'une cuisse, un autre d'un

bras, qui ne sont pas absolument entiers mais très-considérables ;

une épaule, deux noeuds d'eschine entiers,

deux costes presque à leur long, quantité d'autres petits

ossements où il y a de la soie rouge à plusieurs, sa croix, son autel

portatif, son peigne attaché avec de la soie rouge et plusieurs

morceaux de ses ornements ». Mgr de la Bastie ordonna

que toutes ces saintes reliques continuassent d'être exposées

à la vénération des fidèles, « ainsi qu'ils l'ont été de tout

temps immémorial » (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds

de Saint-Malo). Vingt et un ans plus tard, Guillaume Thébault, recteur de Saint-Lunaire,

opéra quelques changements dans son église : il

y fit exhausser, avec la permission du seigneur de Pontual, la

chapelle de Pontual qui se trouvait au Sud du transept, mais plus

basse de deux pieds que le reste de l'église. Profitant de

cette occasion, le bon recteur demanda à l'évêque de Saint-Malo

la permission de transférer « plus près de ladite chapelle

de Pontual » le tombeau de saint Lunaire placé « au milieu

du choeur, élevé d'environ trois pieds, et très-gênant pour la

célébration des offices ». Il sollicita en même temps que

la fête de la Translation du corps de saint Lunaire, fixée au

14 octobre et peu solennisée, fût célébrée désormais le quatrième

dimanche d'octobre avec grande solennité, exposition du Saint-Sacrement et indulgence des

Quarante-Heures. Mgr de la Bastie chargea M. Lossieux, recteur de Pleurtuit,

d'examiner l'opportunité des demandes faites par le recteur de Saint-Lunaire et en reçut une réponse favorable datée du

20 juin 1763. En faisant cette translation du tombeau de saint Lunaire du milieu du

choeur, où il était, à l'angle méridional de l'intertransept, on ouvrit avec respect le vieux cercueil

en présence des recteurs de Pleurtuit et de Saint-Lunaire et d'une grande

affluence de peuple, et l'on dressa le procès-verbal suivant,

daté du 25 juin 1763 : « Nous, André Lossieux, recteur de Pleurtuit, et Guillaume Thébault,

recteur de Saint-Lunaire, certifions avoir trouvé ledit

tombeau (de saint Lunaire) rempli de sable et couvert par une pièce de bois de chêne qui nous a paru très-antique,

et avons trouvé dans ledit sable une mâchoire ou mollière inférieure

du costé gauche, naturelle, avec tous les emplacements des

dents, intègre dans la forme, mais tronquée de son autre

costé presque de la moitié ; de plus, avons trouvé une coste

entière du costé droit, un morceau considérable d'une autre

coste long d'environ trois pouces, un autre morceau d'ossement long

d'environ un pouce, trois autres esquilles d'ossements qui paraissent

fragments des costes, et enfin trois petits articles qui nous ont paru des

mains ou des pieds. Telles sont les reliques que nous avons trouvées dans

ledit tombeau, ayant remué et examiné le sable qui les enveloppait, et après

notre examen exactement fait, avons remis les différentes parties cy-dessus

mentionnées dans ledit tombeau, enveloppées dans un double papier au

milieu du sable qui remplit la pierre sépulchrale, et avons fait replacer

au-dessus la couverture de bois et la pierre de taille supérieure qui fait

le couronnement dudit tombeau » (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, fonds de Saint-Malo). Les iconoclastes impies de 1793

ont-ils profané ces reliques de saint Lunaire en ouvrant son tombeau? Nous

l'ignorons. Si ce tombeau a échappé à leur rage, il doit nécessairement

contenir encore les ossements qu'on y replaça pieusement. Quant au chef du

saint et aux deux autres reliquaires, ils ont malheureusement disparu, et

l'on n'honore plus en l'église de Saint-Lunaire qu'une phalange d'un doigt

que l'église de Saint-Lormel a bien voulu partager avec elle. Nous venons

de nommer la chapelle de Pontual, sise au Sud de l'intertransept. Vis-à-vis

se trouvait, au Nord, la chapelle de Pontbriant (ou Pontbriand). En 1612, en

effet, Jean du Breil, seigneur de Pontbriant, légua par testament à la

fabrique de Saint-Lunaire de Pontual une rente de deux mines de paumelle

pour la fondation d'une messe « à dire le vendredi de chaque semaine en

la chapelle de Pontbriant, dépendant de ladite église ». Mais la

fille de ce seigneur, Françoise du Breil, ayant épousé Jean de Pontual,

seigneur de la Villerevault, lui apporta en partage la terre du Petit-Pontbriant,

appelée en 1682 la terre de Saint-Lunaire, le fief de Pontbriant en

Saint-Lunaire, et par suite la chapelle de Pontbriant en l'église de

Saint-Lunaire, dépendant de ce fief. Aussi en 1683 Renée de Pontual, fils

de cette dame, déclara-t-il avoir seul les droits honorifiques à

Saint-Lunaire, « n'estant en ladite église après le roi, nulles armes,

bancs, chapelles, armoiries ni prières nominales que pour ledit seigneur de

Pontual ». L'année suivante, le même seigneur fit une autre déclaration

plus explicite encore ; il dit posséder « un tombeau élevé de terre

dans le choeur de l'église de Saint-Lunaire de Pontual, au pied du tombeau

du saint dudit lieu, et deux autres pierres tombales dans les deux chapelles

prohibitives qui sont des deux costés du choeur de ladite église, luy

appartenant avec ses armes et tous les escussons, droicts et marques

honorifiques, tant en relief qu'aux vitrages et ailleurs dans ladicte église

» (Archives départementales de Loire-Inférieure). Ce tombeau du

seigneur de Pontual dans le choeur de Saint-Lunaire n'existe plus ; il aura

peut-être disparu quand fut transféré le tombeau du saint. Mais il reste

trois autres monuments funéraires dignes d'attention. Deux tombeaux arqués

subsistent dans le mur de la chapelle du Nord, appartenant à l'origine au

seigneur de Pontbriant ; un cartouche sculpté entre les deux arcades en

ogive contient dans un encadrement trilobé et s'amortissant en accolade un

écusson : d'azur au pont d'argent maçonné de sable, qui est de

Pontbriant ; cet écu, timbré d'un casque dont le cimier est une tête de

paon, est supporté par deux griffons. La tombe la plus à l'Ouest porte sur

sa dalle une statue de femme dont les pieds reposent sur un lévrier. «

La coiffe, fort curieuse, encadre le front carrément. Le surcot, évidé

sous les bras, a la forme d'un corset brodé de belles rosaces, aux pointes

arrondies sur la taille. Sous ce surcot paraît une cotte qui s'arrête à

mi-cuisse, et sous cette cotte une jupe à longs plis droits qui descend

jusqu'aux pieds. Sur l'autre tombe est couché un chevalier, tête nue, mais

le reste du corps armé, et portant sur son armure une cotte d'armes en

forme de dalmatique. Une tunique de mailles placée sous cette cotte et

montant plus haut qu'elle, paraît autour du cou. Les bras et les jambes

sont couverts de brassarts et de jambarts. Le poignard est attaché à

droite, au bas de la cotte d'armes. Sur les pieds, des souliers de fer à

pointe mousse ». Deux anges tiennent un coussin sous sa tête et un

chien est couché à ses pieds. La troisième tombe-arcade se trouve dans la

chapelle de Pontual, au Midi. Sa statue est particulièrement remarquable

par le style et le fini de son travail. « C'est une femme. La coiffure

très-caractérisée encadre la face, avec une bande d'étoffe qui enveloppe

le menton et retombe de chaque côté sur les épaules ; les cheveux

couronnent le front, séparés en deux bandeaux, et accompagnent la figure

d'une double natte. La robe de dessous, ou cotte, retenue à la taille par

une ceinture à boucle, a des manches serrées au poignet et fermées d'une

longue rangée de boutons, par dessus lesquelles sont passées les manches

du manteau ou surcot, manches flottantes, très-larges, s'arrêtant à

l'avant-bras. Ce manteau descend de chaque côté de la statue en plis

artistement étagés, mais il est très-ouvert, de façon à laisser voir

tout le devant de la cotte tombant jusqu'aux pieds à longs plis droits, et

le grand rosaire à médaillons qui pend à la ceinture. La tête repose sur

un coussin soutenu par des anges et est surmontée d'une sorte de dais formé

d'une grosse moulure torique curieusement découpée » (M. de la Borderie,

Galerie bretonne, 249. — L'histoire du Costume en France, par M.

Quicherat, nous montre, dans la seconde moitié du XIVème siècle, des

costumes analogues à ceux de ces trois tombeaux. En 1691, le corps de Marie

Briand, femme de René de Pontual, seigneur de la Villerevault, fut transféré

de Saint-Malo à l'église de Saint-Lunaire pour y être inhumé. On nous a

assuré qu'il y avait encore dans le pavé de celte église trois pierres

tombales retournées et portant toutes des effigies ; elles sont au haut de

la nef, proche la balustrade). Les confréries de Saint-Lunaire et du

Rosaire étaient érigées aux siècles derniers dans cette église, où se

trouvaient aussi quelques fondations, une, entre autres, faite par les

seigneurs de Pontual à l'autel du Rosaire. On voit, par ce qui précède,

quel intérêt offre l'église de Saint-Lunaire ; aussi ne voit-on pas sans

peine ce vénérable monument, si riche en souvenirs, à la veille d'être

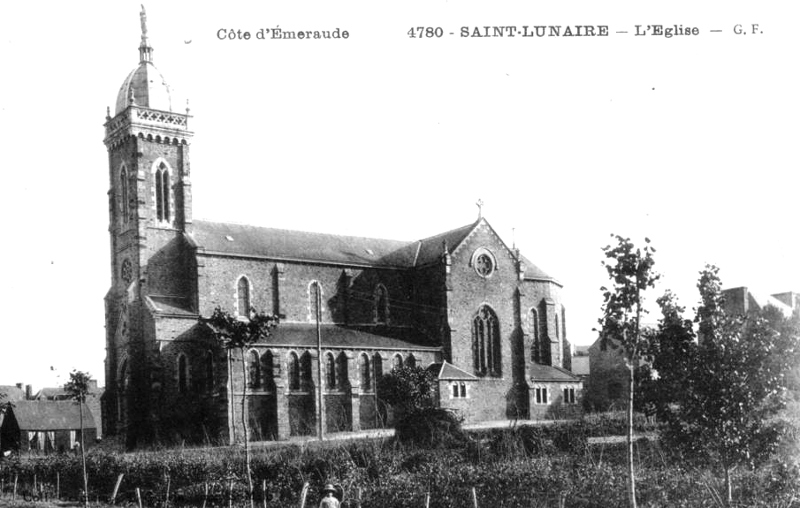

abandonné et probablement détruit. Le 26 mars 1882, en effet, a été

bénite la première pierre d'une nouvelle église paroissiale plus

rapprochée de la grève et des constructions récentes élevées au bord de

la mer (nota : une véritable ville d'eaux est en train de se former sur les

grèves de Saint-Lunaire. Le 11 juillet 1880, on y bénit

très-solennellement une belle croix de granit, élevée sur la pointe du

rocher appelé le Décollé, dans un des plus ravissants sites

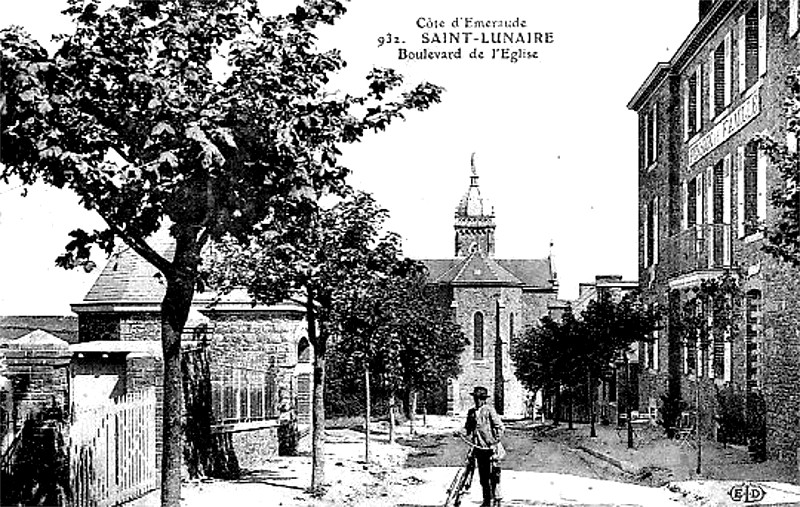

qu'offrent nos côtes bretonnes). Cet édifice, de style ogival, se compose de trois nefs avec transepts et

choeur en hémicycle. Sur la façade se dresse une tour terminée par une

coupole que surmonte une statue de Notre-Dame, patronne des marins. Ce

temple a été solennellement bénit le 14 septembre 1884 (Pouillé de

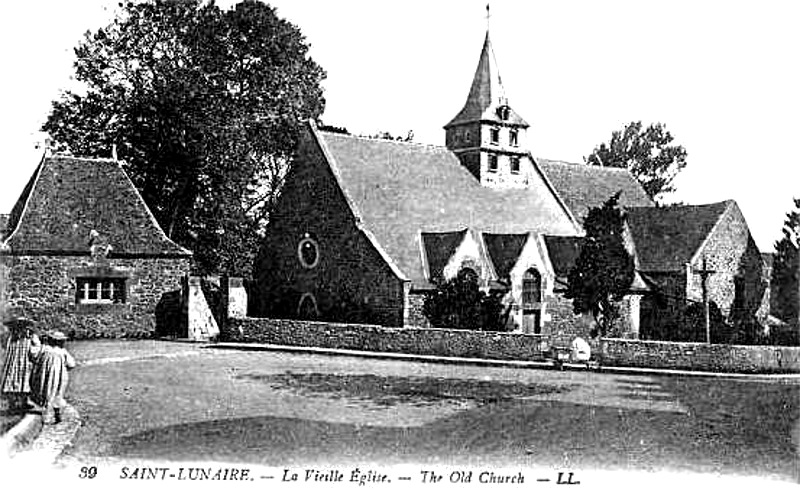

Rennes). L'église actuelle de Saint-Lunaire comprend une nef romane du XIème siècle tournée

vers le Sud-Est, deux collatéraux du XVIIème

siècle, un choeur à pans coupés et un transept. La nef se compose de

trois travées à six arcades en plein cintre. Le mur Nord est percé de

deux petites fenêtres en meurtrière, et le mur Sud de trois fenêtres plus

étroites (bouchées puis réouvertes lors de la reconstruction de 1954).

Les collatéraux sont entourés d'une litre en granit. La nef du XI-XII-XVIIIème

siècle est surmontée d'un petit clocher. Le transept forme deux chapelles

asymétriques par rapport au choeur : celle de Pontual au sud et celle de Pontbriand au nord

(cette dernière passa par alliance aux seigneurs de Pontual à la fin du

XVIème siècle). La première chapelle conserve une tombe-arcade en arc

brisé avec une pierre tombale. La seconde chapelle possède deux

tombes-arcades (gisants des familles de Pontbriand et de Pontual) avec les statues d'un homme armé et d'une femme, séparées

par un écusson couché des de Pontbriand. Ces tombeaux semblent dater de la

seconde moitié du XIVème siècle et du XVème siècle. Le monument le plus remarquable de

l'église est le tombeau de saint Lunaire. Plusieurs pierres tombales sont

également visibles au pied de la Sainte Table. L'église est surmontée

d'un clocher en forme de pigeonnier, recouvert d'ardoises, lors de sa

restauration et reconstruction en 1954. L'église abrite une statue en bois

de "la Vierge à l'Enfant" datée du XVIIème siècle ;

l'église

Saint-Lunaire (XI-XVIIIème siècle, 1954), située Place du Pilori. Cette église remplace un ancien sanctuaire de

l'époque romane, dédié à saint Lunaire et appartenant à

la famille Pontual et Pontbriand : elle occupait avec son cimetière la place du monastère primitif.

Dédiée à saint Lunaire, cette église fut, semble-t-il, construite au XIème siècle, lorsqu'on rapporta en Bretagne

les reliques de ce saint, transférées par crainte des invasions normandes à Beaumont-sur-Oise, dans

le diocèse de Beauvais. L'édifice primitif se compose d'une nef romane avec collatéraux

plus modernes, de deux chapelles formant bras de croix et d'un choeur

relevé aux siècles derniers. « Cette

nef, composée de trois travées, a six arcades en plein cintre sans

archivolte, sans moulure, de la plus grande simplicité,

qui la mettent en communication avec les bas-côtés et sont séparées entre elles par de gros pilastres carrés

munis à l'intérieur des arcades seulement d'un tailloir en biseau, au-dessus

duquel commence la courbe du cintre. Dans

le mur Nord, au-dessus des arcades, s'ouvrent deux de ces

petites fenêtres en meurtrière, fortement évasées

à l'intérieur, qui caractérisent essentiellement le XIème siècle ; une troisième,

semblable mais plus étroite, existe à la même hauteur dans

le mur Sud. Ces petites fenêtres donnaient jadis du jour dans la nef

par dessus la toiture des bas-côtés ; elles ont été bouchées

comme inutiles depuis la reconstruction des collatéraux

au XVIIème siècle et leur exhaussement au niveau de la nef. L'arc triomphal qui termine la nef à l'Est et forme la

communication avec le carré central est aussi une grande arcade

en plein cintre retombant sur des pilastres carrés, sans

autre moulure ni autre décoration qu'un simple tailloir en biseau au

haut de ce pilastre, à l'intrados de l'arcade » (M. de la Borderie,

Galerie bretonne, 247). Le reste de l'église offre peu d'intérêt ; au-dessus

de la porte du Midi est gravé : Vr Lemaistre, recteur, 1686 ; mais il s'y trouve des monuments funéraires très-remarquables. Dans l'intertransept,

adossé au pilier du Sud-Ouest, est le tombeau du saint patron ; dans les

chapelles sont les tombes-arcades des seigneurs du lieu. Parlons d'abord du

tombeau de saint Lunaire et des reliques de ce bienheureux. A

tous points de vue ce tombeau est fort curieux. Il se compose

d'une dalle de granit sur laquelle repose l'effigie du saint.

Cette pierre sert de couvercle à un cercueil ou sarcophage de

granit aussi, et creusé en forme d'auge. La

partie inférieure du cercueil ne repose pas sur la terre ; elle

est soutenue à 18 pouces du sol par des espèces de cariatides

qui semblent des débris de chapiteaux d'un caractère plus ancien

que la statue tumulaire. Quant à cette effigie, elle représente saint Lunaire revêtu du

costume épiscopal ; ses mains sont croisées sur sa poitrine ;

du bras droit il serre contre son coeur sa crosse pontificale,

dont le bâton s'enfonce dans la gueule d'un monstre écrasé

sous les pieds du saint évêque ; sur sa poitrine, à droite,

une colombe, aux ailes étendues, tient dans son bec un objet carré qui

n'est autre chose qu'un autel portatif ou pierre

sacrée, dont se servaient dans leurs voyages les évêques

missionnaires des premiers siècles de l'Eglise. La tête de

la statue est d'une belle exécution ; on peut en dire autant des

détails du costume et des draperies. Toute cette statue, aussi

bien que les fragments d'un dais à jour d'un gracieux dessin, destiné à abriter la tête du prélat, accuse par son

style le commencement du XIVème siècle et révèle un artiste de talent

(Mélanges d'histoire et d'archéologie bretonne, II, 142).

Voilà donc trois parties bien distinctes dans ce tombeau : d'abord

le cercueil primitif où fut déposé le corps saint, — puis les

supports sculptés sur lesquels il fut placé quand probablement on le

leva de terre, — et enfin la statue dont on couronna plus tard le monument

funèbre. Au point de vue archéologique, le cercueil de saint Lunaire est

extrêmement intéressant. Suivant M. Mowat, savant très-versé dans l'épigraphie ancienne, cette auge de granit serait

un véritable sarcophage gallo-romain, destiné primitivement à un personnage nommé Sévère, dont on aperçoit encore

le nom SEVER... gravé sur le devant, puis employé au VIème siècle par les compagnons de saint Lunaire pour renfermer le corps

de leur saint évêque (Bulletin de la Société archéologique

d'Ille-et-Vilaine, IX, 56). La légende de saint Lunaire nous explique les

attributs qui accompagnent sa statue. Le

monstre écrasé par le pieux prélat, c'est l'idolâtrie qu'il chassa du pays de Pontual en y fondant

son monastère. Quant à l'autel portatif que tient une colombe,

la légende dit qu'en abordant en Armorique saint Lunaire aperçut des

colombes qui lui apportaient son autel tombé à la mer pendant la traversée (« Hinc

ad portum veniens vidit columbas altare suum, quod in mari mersum fuerat,

deportantes » - Blancs-Manteaux, XXXVIII, 631). Or, cet autel — ce qu'on appelle aujourd'hui une pierre

sacrée — était encore précieusement

conservé dans l'église de Saint-Lunaire au XVIIIème siècle, comme

nous allons le voir à l'instant. Le 7

juin 1742, en effet, Mgr de Fogasses de la Bastie, évêque

de Saint-Malo, vint transférer lui-même les restes de saint Lunaire de

vieux reliquaires dans des reliquaires neufs. On présenta tout

d'abord au prélat « le chef de saint Lunaire, enchâssé

en une belle et grosse tête d'argent » ; puis « deux autres reliquaires

neufs fort propres », dans lesquels on déposa

: « un ossement de jambe tout entier, un d'une cuisse, un autre d'un

bras, qui ne sont pas absolument entiers mais très-considérables ;

une épaule, deux noeuds d'eschine entiers,

deux costes presque à leur long, quantité d'autres petits

ossements où il y a de la soie rouge à plusieurs, sa croix, son autel

portatif, son peigne attaché avec de la soie rouge et plusieurs

morceaux de ses ornements ». Mgr de la Bastie ordonna

que toutes ces saintes reliques continuassent d'être exposées

à la vénération des fidèles, « ainsi qu'ils l'ont été de tout

temps immémorial » (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds

de Saint-Malo). Vingt et un ans plus tard, Guillaume Thébault, recteur de Saint-Lunaire,

opéra quelques changements dans son église : il

y fit exhausser, avec la permission du seigneur de Pontual, la

chapelle de Pontual qui se trouvait au Sud du transept, mais plus

basse de deux pieds que le reste de l'église. Profitant de

cette occasion, le bon recteur demanda à l'évêque de Saint-Malo

la permission de transférer « plus près de ladite chapelle

de Pontual » le tombeau de saint Lunaire placé « au milieu

du choeur, élevé d'environ trois pieds, et très-gênant pour la

célébration des offices ». Il sollicita en même temps que

la fête de la Translation du corps de saint Lunaire, fixée au

14 octobre et peu solennisée, fût célébrée désormais le quatrième

dimanche d'octobre avec grande solennité, exposition du Saint-Sacrement et indulgence des

Quarante-Heures. Mgr de la Bastie chargea M. Lossieux, recteur de Pleurtuit,

d'examiner l'opportunité des demandes faites par le recteur de Saint-Lunaire et en reçut une réponse favorable datée du

20 juin 1763. En faisant cette translation du tombeau de saint Lunaire du milieu du

choeur, où il était, à l'angle méridional de l'intertransept, on ouvrit avec respect le vieux cercueil

en présence des recteurs de Pleurtuit et de Saint-Lunaire et d'une grande

affluence de peuple, et l'on dressa le procès-verbal suivant,

daté du 25 juin 1763 : « Nous, André Lossieux, recteur de Pleurtuit, et Guillaume Thébault,

recteur de Saint-Lunaire, certifions avoir trouvé ledit

tombeau (de saint Lunaire) rempli de sable et couvert par une pièce de bois de chêne qui nous a paru très-antique,

et avons trouvé dans ledit sable une mâchoire ou mollière inférieure

du costé gauche, naturelle, avec tous les emplacements des

dents, intègre dans la forme, mais tronquée de son autre

costé presque de la moitié ; de plus, avons trouvé une coste

entière du costé droit, un morceau considérable d'une autre

coste long d'environ trois pouces, un autre morceau d'ossement long

d'environ un pouce, trois autres esquilles d'ossements qui paraissent

fragments des costes, et enfin trois petits articles qui nous ont paru des

mains ou des pieds. Telles sont les reliques que nous avons trouvées dans

ledit tombeau, ayant remué et examiné le sable qui les enveloppait, et après

notre examen exactement fait, avons remis les différentes parties cy-dessus

mentionnées dans ledit tombeau, enveloppées dans un double papier au

milieu du sable qui remplit la pierre sépulchrale, et avons fait replacer

au-dessus la couverture de bois et la pierre de taille supérieure qui fait

le couronnement dudit tombeau » (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, fonds de Saint-Malo). Les iconoclastes impies de 1793

ont-ils profané ces reliques de saint Lunaire en ouvrant son tombeau? Nous

l'ignorons. Si ce tombeau a échappé à leur rage, il doit nécessairement

contenir encore les ossements qu'on y replaça pieusement. Quant au chef du

saint et aux deux autres reliquaires, ils ont malheureusement disparu, et

l'on n'honore plus en l'église de Saint-Lunaire qu'une phalange d'un doigt

que l'église de Saint-Lormel a bien voulu partager avec elle. Nous venons

de nommer la chapelle de Pontual, sise au Sud de l'intertransept. Vis-à-vis

se trouvait, au Nord, la chapelle de Pontbriant (ou Pontbriand). En 1612, en

effet, Jean du Breil, seigneur de Pontbriant, légua par testament à la

fabrique de Saint-Lunaire de Pontual une rente de deux mines de paumelle

pour la fondation d'une messe « à dire le vendredi de chaque semaine en

la chapelle de Pontbriant, dépendant de ladite église ». Mais la

fille de ce seigneur, Françoise du Breil, ayant épousé Jean de Pontual,

seigneur de la Villerevault, lui apporta en partage la terre du Petit-Pontbriant,

appelée en 1682 la terre de Saint-Lunaire, le fief de Pontbriant en

Saint-Lunaire, et par suite la chapelle de Pontbriant en l'église de

Saint-Lunaire, dépendant de ce fief. Aussi en 1683 Renée de Pontual, fils

de cette dame, déclara-t-il avoir seul les droits honorifiques à

Saint-Lunaire, « n'estant en ladite église après le roi, nulles armes,

bancs, chapelles, armoiries ni prières nominales que pour ledit seigneur de

Pontual ». L'année suivante, le même seigneur fit une autre déclaration

plus explicite encore ; il dit posséder « un tombeau élevé de terre

dans le choeur de l'église de Saint-Lunaire de Pontual, au pied du tombeau

du saint dudit lieu, et deux autres pierres tombales dans les deux chapelles

prohibitives qui sont des deux costés du choeur de ladite église, luy

appartenant avec ses armes et tous les escussons, droicts et marques

honorifiques, tant en relief qu'aux vitrages et ailleurs dans ladicte église

» (Archives départementales de Loire-Inférieure). Ce tombeau du

seigneur de Pontual dans le choeur de Saint-Lunaire n'existe plus ; il aura

peut-être disparu quand fut transféré le tombeau du saint. Mais il reste

trois autres monuments funéraires dignes d'attention. Deux tombeaux arqués

subsistent dans le mur de la chapelle du Nord, appartenant à l'origine au

seigneur de Pontbriant ; un cartouche sculpté entre les deux arcades en

ogive contient dans un encadrement trilobé et s'amortissant en accolade un

écusson : d'azur au pont d'argent maçonné de sable, qui est de

Pontbriant ; cet écu, timbré d'un casque dont le cimier est une tête de

paon, est supporté par deux griffons. La tombe la plus à l'Ouest porte sur

sa dalle une statue de femme dont les pieds reposent sur un lévrier. «

La coiffe, fort curieuse, encadre le front carrément. Le surcot, évidé

sous les bras, a la forme d'un corset brodé de belles rosaces, aux pointes

arrondies sur la taille. Sous ce surcot paraît une cotte qui s'arrête à

mi-cuisse, et sous cette cotte une jupe à longs plis droits qui descend

jusqu'aux pieds. Sur l'autre tombe est couché un chevalier, tête nue, mais

le reste du corps armé, et portant sur son armure une cotte d'armes en

forme de dalmatique. Une tunique de mailles placée sous cette cotte et

montant plus haut qu'elle, paraît autour du cou. Les bras et les jambes

sont couverts de brassarts et de jambarts. Le poignard est attaché à

droite, au bas de la cotte d'armes. Sur les pieds, des souliers de fer à

pointe mousse ». Deux anges tiennent un coussin sous sa tête et un

chien est couché à ses pieds. La troisième tombe-arcade se trouve dans la

chapelle de Pontual, au Midi. Sa statue est particulièrement remarquable

par le style et le fini de son travail. « C'est une femme. La coiffure

très-caractérisée encadre la face, avec une bande d'étoffe qui enveloppe

le menton et retombe de chaque côté sur les épaules ; les cheveux

couronnent le front, séparés en deux bandeaux, et accompagnent la figure

d'une double natte. La robe de dessous, ou cotte, retenue à la taille par

une ceinture à boucle, a des manches serrées au poignet et fermées d'une

longue rangée de boutons, par dessus lesquelles sont passées les manches

du manteau ou surcot, manches flottantes, très-larges, s'arrêtant à

l'avant-bras. Ce manteau descend de chaque côté de la statue en plis

artistement étagés, mais il est très-ouvert, de façon à laisser voir

tout le devant de la cotte tombant jusqu'aux pieds à longs plis droits, et

le grand rosaire à médaillons qui pend à la ceinture. La tête repose sur

un coussin soutenu par des anges et est surmontée d'une sorte de dais formé

d'une grosse moulure torique curieusement découpée » (M. de la Borderie,

Galerie bretonne, 249. — L'histoire du Costume en France, par M.

Quicherat, nous montre, dans la seconde moitié du XIVème siècle, des

costumes analogues à ceux de ces trois tombeaux. En 1691, le corps de Marie

Briand, femme de René de Pontual, seigneur de la Villerevault, fut transféré

de Saint-Malo à l'église de Saint-Lunaire pour y être inhumé. On nous a

assuré qu'il y avait encore dans le pavé de celte église trois pierres

tombales retournées et portant toutes des effigies ; elles sont au haut de

la nef, proche la balustrade). Les confréries de Saint-Lunaire et du

Rosaire étaient érigées aux siècles derniers dans cette église, où se

trouvaient aussi quelques fondations, une, entre autres, faite par les

seigneurs de Pontual à l'autel du Rosaire. On voit, par ce qui précède,

quel intérêt offre l'église de Saint-Lunaire ; aussi ne voit-on pas sans

peine ce vénérable monument, si riche en souvenirs, à la veille d'être

abandonné et probablement détruit. Le 26 mars 1882, en effet, a été

bénite la première pierre d'une nouvelle église paroissiale plus

rapprochée de la grève et des constructions récentes élevées au bord de

la mer (nota : une véritable ville d'eaux est en train de se former sur les

grèves de Saint-Lunaire. Le 11 juillet 1880, on y bénit

très-solennellement une belle croix de granit, élevée sur la pointe du

rocher appelé le Décollé, dans un des plus ravissants sites

qu'offrent nos côtes bretonnes). Cet édifice, de style ogival, se compose de trois nefs avec transepts et

choeur en hémicycle. Sur la façade se dresse une tour terminée par une

coupole que surmonte une statue de Notre-Dame, patronne des marins. Ce

temple a été solennellement bénit le 14 septembre 1884 (Pouillé de

Rennes). L'église actuelle de Saint-Lunaire comprend une nef romane du XIème siècle tournée

vers le Sud-Est, deux collatéraux du XVIIème

siècle, un choeur à pans coupés et un transept. La nef se compose de

trois travées à six arcades en plein cintre. Le mur Nord est percé de

deux petites fenêtres en meurtrière, et le mur Sud de trois fenêtres plus

étroites (bouchées puis réouvertes lors de la reconstruction de 1954).

Les collatéraux sont entourés d'une litre en granit. La nef du XI-XII-XVIIIème

siècle est surmontée d'un petit clocher. Le transept forme deux chapelles

asymétriques par rapport au choeur : celle de Pontual au sud et celle de Pontbriand au nord

(cette dernière passa par alliance aux seigneurs de Pontual à la fin du

XVIème siècle). La première chapelle conserve une tombe-arcade en arc

brisé avec une pierre tombale. La seconde chapelle possède deux

tombes-arcades (gisants des familles de Pontbriand et de Pontual) avec les statues d'un homme armé et d'une femme, séparées

par un écusson couché des de Pontbriand. Ces tombeaux semblent dater de la

seconde moitié du XIVème siècle et du XVème siècle. Le monument le plus remarquable de

l'église est le tombeau de saint Lunaire. Plusieurs pierres tombales sont

également visibles au pied de la Sainte Table. L'église est surmontée

d'un clocher en forme de pigeonnier, recouvert d'ardoises, lors de sa

restauration et reconstruction en 1954. L'église abrite une statue en bois

de "la Vierge à l'Enfant" datée du XVIIème siècle ;

![]() le tombeau

ou gisant de Saint Lunaire (XIVème siècle), situé dans l'église Saint-Lunaire. Il s'agit

d'un sarcophage gallo-romain en granit, recouvert au XIVème siècle d'une

dalle en granit sur laquelle est sculptée en haut-relief une statue du

saint, les mains croisés et revêtu d'ornements épiscopaux. Le corps de

saint Lunaire est enlevé du sarcophage pendant les invasions normandes du

Xème siècle, et il y est replacé au XIème siècle. Le tombeau est

actuellement vide et il occupait jusqu'en 1763 le milieu du choeur ;

le tombeau

ou gisant de Saint Lunaire (XIVème siècle), situé dans l'église Saint-Lunaire. Il s'agit

d'un sarcophage gallo-romain en granit, recouvert au XIVème siècle d'une

dalle en granit sur laquelle est sculptée en haut-relief une statue du

saint, les mains croisés et revêtu d'ornements épiscopaux. Le corps de

saint Lunaire est enlevé du sarcophage pendant les invasions normandes du

Xème siècle, et il y est replacé au XIème siècle. Le tombeau est

actuellement vide et il occupait jusqu'en 1763 le milieu du choeur ;

Voir

![]() "

Le

tombeau et les reliques de Saint-Lunaire

".

"

Le

tombeau et les reliques de Saint-Lunaire

".

![]() la chapelle

Sainte-Anne (1688-1850) de la Ville-Revault ;

la chapelle

Sainte-Anne (1688-1850) de la Ville-Revault ;

![]() un

ossuaire datée de 1664 se trouvait jadis à l'Ouest de l'église, en dehors

du cimetière ;

un

ossuaire datée de 1664 se trouvait jadis à l'Ouest de l'église, en dehors

du cimetière ;

![]() l'ancienne

Chapelle des Trois-Maries, située jadis derrière l'église et démolie

lors de la reconstruction du choeur de l'église. Cette chapelle appartenait

aux seigneurs de Pontual ;

l'ancienne

Chapelle des Trois-Maries, située jadis derrière l'église et démolie

lors de la reconstruction du choeur de l'église. Cette chapelle appartenait

aux seigneurs de Pontual ;

![]() le calvaire (XIVème

siècle), situé place du Pilori ;

le calvaire (XIVème

siècle), situé place du Pilori ;

![]() la croix (1880),

située Pointe du Décollé ;

la croix (1880),

située Pointe du Décollé ;

![]() la fontaine

miraculeuse de Saint-Lunaire (XIVème siècle), située rue de la Vieille-Eglise ;

la fontaine

miraculeuse de Saint-Lunaire (XIVème siècle), située rue de la Vieille-Eglise ;

![]() l'ancien château de

Pontual (vers 1400). Les communs datent du XVIIIème et XIXème siècle. L'ancien

manoir de Pontual est en ruines dès la fin du XVIIème siècles Il possédait

jadis une chapelle privée, aujourd'hui disparue et déjà ruinée en 1684, ainsi qu'un colombier. Il

avait un droit de haute justice. Il est érigé en châtellenie en 1681,

sous le nom de Pontual, avec la Ville-Révault et la Ville-au-Morais en

Pleurtuit. Propriété des seigneurs de Pontual au XIIIème siècle, puis

des familles de Plouer (en 1426), Goyon seigneurs de la Moussaye (avant

1672), de Pontual seigneurs de la Ville-Révault (vers 1672 et en 1789) ;

l'ancien château de

Pontual (vers 1400). Les communs datent du XVIIIème et XIXème siècle. L'ancien

manoir de Pontual est en ruines dès la fin du XVIIème siècles Il possédait

jadis une chapelle privée, aujourd'hui disparue et déjà ruinée en 1684, ainsi qu'un colombier. Il

avait un droit de haute justice. Il est érigé en châtellenie en 1681,

sous le nom de Pontual, avec la Ville-Révault et la Ville-au-Morais en

Pleurtuit. Propriété des seigneurs de Pontual au XIIIème siècle, puis

des familles de Plouer (en 1426), Goyon seigneurs de la Moussaye (avant

1672), de Pontual seigneurs de la Ville-Révault (vers 1672 et en 1789) ;

![]() les moulins

à vent de Plate-Roche et de Janet ;

les moulins

à vent de Plate-Roche et de Janet ;

A signaler aussi :

![]() une allée couverte

(3500 – 4500 ans avant Jésus-Christ), située à La Saudrais ;

une allée couverte

(3500 – 4500 ans avant Jésus-Christ), située à La Saudrais ;

![]() une

maison appelée le Cloître existait devant l'église au XVIIème siècle ;

une

maison appelée le Cloître existait devant l'église au XVIIème siècle ;

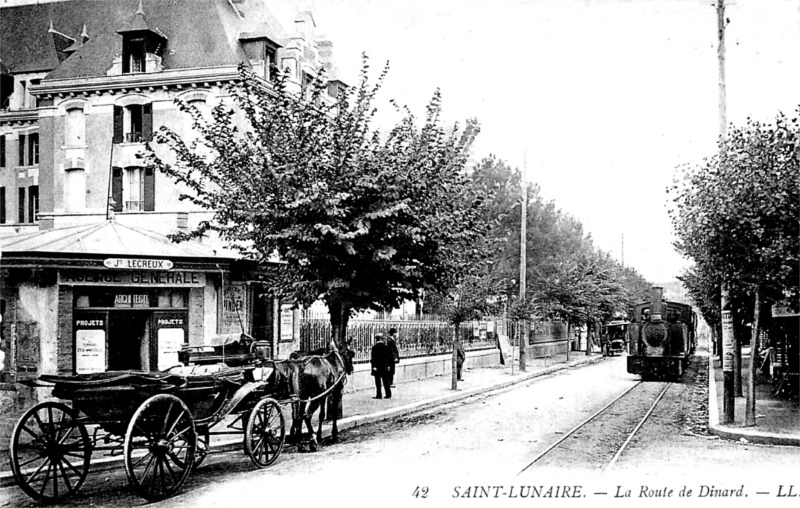

![]() le

pont, situé route de Dinard et qui chevauche le ruisseau du Crévelin.

Ce pont remplace celui que saint Tudual aurait construit au VIème siècle ;

le

pont, situé route de Dinard et qui chevauche le ruisseau du Crévelin.

Ce pont remplace celui que saint Tudual aurait construit au VIème siècle ;

![]() le

manoir de la Ville-Révault ou Villerevault. Il est pillé par les Anglais en septembre

1758. Il conserve un colombier. Il possédait jadis une chapelle privée,

reconstruite en 1688, surmontée d'un petit clocher en ardoises. La chapelle

Sainte-Anne de la Villerevault fut rebâtie en 1688 par Sébastien de

Pontual, seigneur dudit lieu, dans le jardin de son manoir de la

Villerevault. Dès 1648, Françoise du Breil, veuve de Jean de Pontual,

avait fondé dans cette chapelle six messes basses par semaine, deux pour

ses père et mère, Jean du Breil, seigneur de Pontbriant, et Claude Bruslon,

et les quatre autres pour son mari et sa famille ; mais cette fondation fut

réduite en 1762 à une messe tous les dimanches et fêtes (La

Chesnaye-Dubois, Dictionnaire de la Noblesse, XVI, 150). Toussaint de

Pontual, seigneur dudit lieu et de la Villerevault, présenta en 1779 Jean

Levaut pour la desservir en place de René Lechat, décédé (Pouillé de

Rennes). Propriété de la famille de Pontual en 1426 et en 1789, puis des familles du Guiller et

le Fer de la Gervinais ;

le

manoir de la Ville-Révault ou Villerevault. Il est pillé par les Anglais en septembre

1758. Il conserve un colombier. Il possédait jadis une chapelle privée,

reconstruite en 1688, surmontée d'un petit clocher en ardoises. La chapelle

Sainte-Anne de la Villerevault fut rebâtie en 1688 par Sébastien de

Pontual, seigneur dudit lieu, dans le jardin de son manoir de la

Villerevault. Dès 1648, Françoise du Breil, veuve de Jean de Pontual,

avait fondé dans cette chapelle six messes basses par semaine, deux pour

ses père et mère, Jean du Breil, seigneur de Pontbriant, et Claude Bruslon,

et les quatre autres pour son mari et sa famille ; mais cette fondation fut

réduite en 1762 à une messe tous les dimanches et fêtes (La

Chesnaye-Dubois, Dictionnaire de la Noblesse, XVI, 150). Toussaint de

Pontual, seigneur dudit lieu et de la Villerevault, présenta en 1779 Jean

Levaut pour la desservir en place de René Lechat, décédé (Pouillé de

Rennes). Propriété de la famille de Pontual en 1426 et en 1789, puis des familles du Guiller et

le Fer de la Gervinais ;

![]() l'ancien

manoir de la Dauphinais, situé route Est de Pleurtuit. Propriété de la

famille Fouchier en 1426, puis des seigneurs de Guébriant en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Dauphinais, situé route Est de Pleurtuit. Propriété de la

famille Fouchier en 1426, puis des seigneurs de Guébriant en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir du Tertre-Allot, situé route Ouest de Pleurtuit. Propriété de la

famille le Fesle en 1426, puis des seigneurs de Guébriant en 1513 ;

l'ancien

manoir du Tertre-Allot, situé route Ouest de Pleurtuit. Propriété de la

famille le Fesle en 1426, puis des seigneurs de Guébriant en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Ville-Grignon, situé route Ouest de Pleurtuit. Propriété de

la famille de Pontual en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Ville-Grignon, situé route Ouest de Pleurtuit. Propriété de

la famille de Pontual en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de Pontbriand, situé route Sud de Saint-Briac. Propriété des

seigneurs de Pontbriand dès 1271, date à laquelle il est cité. Il est

abandonné vers le milieu du XVIème siècle, au moment de la construction

du château de Pontbriand en Pleurtuit ;

l'ancien

manoir de Pontbriand, situé route Sud de Saint-Briac. Propriété des

seigneurs de Pontbriand dès 1271, date à laquelle il est cité. Il est

abandonné vers le milieu du XVIème siècle, au moment de la construction

du château de Pontbriand en Pleurtuit ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de SAINT-LUNAIRE

Le comté de Pontbriand : La seigneurie de Pontbriand en Saint-Lunaire et Pleurtuit a donné son nom à une vieille famille noble portant pour armoiries : d'azur au pont de trois arches d'argent maçonné de sable. Collin de Pontbriand, seigneur dudit lieu, compagnon d'armes de Du Guesclin, épousa en 1352 une parente de ce héros, Jeanne de Mauny. De cette union naquit Olivier sire de Pontbriand, maître d'hôtel du roi en 1416, qui combattit les Anglais avec distinction (Revue historique de l'Ouest, mémoires, IX, 171). L'un de leurs descendants (nota : il y eut trois seigneurs de Pontbriant du nom de Jean : Jean Ier épousa Jeanne de Sévigné et mourut en 1458 ; son fils Jean II s'unit à Jeanne du Parc de Locmaria et décéda en 1487 ; enfin Jean III époux de Marguerite Le Vicomte), Jean de Pontbriand, seigneur dudit lieu, eut de son mariage avec Jeanne du Parc de Locmaria un fils également nommé Jean, auquel il laissa vers 1487 sa seigneurie de Pontbriand ; le 28 février 1488 ce dernier Jean de Pontbriand fournit, en effet, au duc de Bretagne le minu de ses fiefs et de ses manoirs de Pontbriand en Saint Lunaire et de la Mettrie en Pleurtuit, qui lui étaient échus au décès de son père (Archives de Loire-Inférieure, voir Pleurtuit). Ce Jean de Pontbriand, gouverneur de Châteaubriand, épousa Marguerite Le Vicomte qui lui donna trois enfants : Simon, Charles et Guyonne. Les deux premiers furent successivement seigneurs de Pontbriand après la mort de leur père, mais ils moururent l'un et l'autre sans postérité, Simon, l'un des cent gentilshommes de la maison du roi, en 1505 et Charles en 1510. Leur succession fut recueillie par leur soeur Guyonne de Pontbriand, veuve de Charles du Breil, seigneur de Rays, qu'elle avait épousé en 1496 et perdu en 1505. Cette dame rendit aveu au roi pour Pontbriand en 1511 ; elle se remaria avec Christophe de Trémereuc, seigneur du Chastellier, et mourut en 1519. Roland du Breil, issu du premier mariage de Guyonne de Pontbriand, hérita de sa seigneurie ; page de la reine Anne, il s'unit en 1519 à Gillette de Landujan, mais décéda sans laisser d'enfant en avril 1547. La seigneurie de Pontbriand échut alors à une parente du défunt Antoinette de Pontbriand, femme de Marin, vicomte de Montchenu. Celle-ci après avoir rendu aveu au roi pour Pontbriand et la Mettrie le 25 septembre 1556, vendit deux jours après ces seigneuries à Julien du Breil, seigneur de Launay-Quinard et gouverneur de Redon, cousin-germain de Roland du Breil. A partir de ce moment la famille du Breil posséda sans interruption la seigneurie de Pontbriand, et l'une de ses branches en prit le nom. Julien du Breil, chevalier de l'Ordre du roi et seigneur de Pontbriand, avait épousé en 1551 Marie Ferré qu'il perdit en 1580 ; il se remaria à Julienne de la Villéon veuve de Christophe des Nos. Il mourut à Pontbriant le 2 mars 1587, âgé de 71 ans, et fut inhumé le 6 dans l'église de Pleurtuit (Généalogie de la maison du Breil, 168). Jean du Breil, fils de Julien et issu de son premier mariage, fit hommage au roi pour la seigneurie de Pontbriant en 1598 (Archives de Loire-Inférieure, B 1011). Ce seigneur joua un grand rôle pendant les guerres de la Ligue et défendit vaillamment son château de Pontbriant assiégé en 1590 par les Ligueurs. Chevalier de l'Ordre du roi, comme son père, Jean du Breil, épousa : - 1° en 1574, Claude Bruslon, fille du seigneur de la Musse ; - 2° en 1593, Julienne de Launay-Comatz, veuve de Pierre du Quélenec. Il mourut en 1612 et fut inhumé le 6 avril dans l'église de Pleurtuit (Généalogie de la maison du Breil, 172). René du Breil, comte de Pontbriant, sorti de la première union de Jean du Breil, fut aussi chevalier de l'Ordre du roi, et s'unit en 1608 à Jacquemine du Guémadeuc ; il décéda en 1664, âgé de 86 ans. Son fils Tanneguy du Breil, comte de Pontbriant, maître d'hôtel du roi et chevalier de son Ordre, grand prévôt de Bretagne et conseiller d'Etat, épousa : - 1° en 1637, Anne des Essarts de Lignières, décédée en 1645 ; - 2° en 1649, Marguerite Bernard de Monterfil veuve de Jacques Busnel. Ce comte de Pontbriant mourut le 30 mars 1667 et fut inhumé aux Jacobins de Rennes. Louis du Breil, comte de Pontbriant, fils du précédent et d'Anne des Essarts, fit hommage au roi pour Pontbriant, en 1671, et lui fournit en 1682 l'aveu de son comté (Archives de Loire-Inférieure, B 988). Il épousa le 1er juin 1667, Bonne de Nevet et mourut à Pontbriant le 30 mai 1698 ; son corps fut inhumé en l'église des Dominicains de Dinan ; sa veuve mourut elle-même en 1703. Leur fils aîné, Joseph-Yves du Breil, comte de Pontbriant, gouverneur du fort des Ebihens, « construit à ses dépens » dans l'île de ce nom lui appartenant, avait épousé en 1696, Marie-Angélique Marot de la Garaye ; il mourut le 2 février 1710 et sa veuve lui survécut jusqu'au 8 mai 1732, qu'elle mourut en odeur de sainteté à l'hôpital de Josselin où se voit encore son tombeau (Archives de Loire-Inférieure, B 204). Louis-Claude du Breil, comte de Pontbriant et fils des précédents, s'unit : - 1° en 1721, à Françoise d'Espinay, fille du marquis de Vaucouleurs, décédée en 1749 ; - 2° en cette même année 1749, à sa cousine Renée du Breil de Pontbriant ; il mourut à Pontbriant le 27 avril 1754 et sa veuve, au couvent des Ursulines de Josselin en 1792. Claude-Toussaint du Breil, comte de Pontbriant, fruit de la seconde union de Louis-Claude du Breil, épousa le 21 novembre 1769, Marie-Joseph Quemper de Lanascol, dont il n'eut point d'enfants ; il aliéna une partie de sa belle fortune et venait de vendre au sieur de Brenan, le comté de Pontbriand, s'en réservant seulement la jouissance durant sa vie, quand il mourut dans son château de Pontbriand, le 17 août 1781 (Archives de Loire-Inférieure, B 204).

La seigneurie de Pontbriand fut érigée en châtellenie, en faveur de Jean du Breil par lettres patentes d'Henri IV, données en mars 1598 ; à cette occasion le roi augmenta d'un quatrième pilier la haute justice de Pontbriand et concéda à son possesseur le droit de tenir marché à Pleurtuit le mardi de chaque semaine et deux foires chaque année, foires dont le nombre fut porté à quatre par autres lettres de 1609 (Généalogie de la maison du Breil, 173 et 182). De 1609 à 1650 René du Breil obtint l'annexion à sa châtellenie de Pontbriand des terres et seigneuries de Richebois en Pleurtuit, de la Houlle et de la Ravillaye en Saint-Briac et de Launay-Comatz en Ploubalay. Par lettres patentes de décembre 1650, Louis XIV, confirmant ces annexions, érigea le tout en comté sous le nom de Pontbriant et accorda au nouveau comte deux foires l'une à Pleurtuit le 19 juillet et l'autre à Saint-Briac le lendemain de la Trinité ; ces lettres royales furent enregistrées au Parlement de Bretagne le 30 juin 1668 (Archives du Parlement de Bretagne, 22e reg. 421). Plus tard le roi annexa encore au comté de Pontbriant les seigneuries de la Ville-au-Provost et de la Garde en Saint-Briac, de Pontfily en Pleurtuit, de Beaufort et d'une partie de la vicomté de Dinan, etc. A l'origine le château de Pontbriand se trouvait en Saint-Lunaire et c'est là qu'habita la famille de Pontbriand dont les tombeaux se retrouvent toujours dans l'ancienne église de Saint-Lunaire. Vers le milieu du XVIème siècle le seigneur de Pontbriand — probablement Julien du Breil — abandonna cette résidence et fit construire un nouveau château au bord du Frémur, à la Mettrie en Pleurtuit ; on appela ce château le Grand-Pontbriand ou simplement Pontbriand. Quant à l'ancien Pontbriand, désigné dès lors sous le nom du Petit-Pontbriand, il fut donné en partage à Françoise du Breil mariée en 1596 à Jean sire de Pontual (nota : Mme de Pontual reçut le manoir du Petit-Pontbriand et sa métairie, le moulin de Plate-Roche, les fiefs du Grand bailliage de Pontbriand et de la Marre en Saint-Lunaire et enfin la chapelle de Pontbriand en l'église de Saint-Lunaire au côté de l'évangile. Tout cela, distrait de l'ancienne seigneurie de Pontbriand, fut uni à celle de Pontual),mais le seigneur de Pontbriand, en renonçant à la terre du Petit-Pontbriant ; se réserva les droits de fondateur en l'église de Saint-Lunaire. Il y avait au reste, avons-nous dit, dès le XVème siècle à la Mettrie un manoir « avec colombier, bois et vignes », les métairies de Beauregard et de Belleville et le moulin à eau des Filles (Aveu de Pontbriand en 1487). Cette terre de la Mettrie avec le manoir de Pontbriand qu'habitait le seigneur en Saint-Lunaire et ses fiefs en cette paroisse constituaient la seigneurie primitive de Pontbriand. Bien plus étendu fut le comté de Pontbriant comprenant deux vastes paroisses presque entières Pleurtuit et Saint-Briac et s'étendant en quatre autres Saint-Lunaire, Ploubalay, Corseul et Lancieux. Une trentaine de fiefs en Pleurtuit, une quinzaine en Saint-Briac et un bon nombre dans les paroisses voisines constituaient la juridiction du comté de Pontbriant exercée à Pleurtuit. Au bourg de ce nom étaient les ceps et collier de la seigneurie ; les fourches patibulaires à quatre poteaux se dressaient non loin, au bord de la route de Saint-Malo à Saint-Brieuc. Au sire de Pontbriand appartenait un droit de quintaine sur une partie des nouveaux mariés de Pleurtuit ; cette quintaine était courue le lundi de Pâques, et les habitants du bourg de Pleurtuit devaient fournir le poteau, l'écu et les lances ainsi qu'un sergent pour faire la bannie des mariés. En Saint-Briac certain tenancier du fief de la Garde devait « une paire d'éperons à l'usage du seigneur » de Pontbriand. Enfin ce dernier était sergent féodé du Grand bailliage d'Avaugour en Pleurtuit et environs. Les prééminences du comte de Pontbriand étaient considérables dans les églises de Pleurtuit, Saint-Briac et Saint-Lunaire : outre les droits de fondateur de ces trois églises, il jouissait dans celle de Pleurtuit de trois chapelles : celle de Notre-Dame ou de Pontbriand, du côté de l'évangile, où l'on voyait un tombeau à ses armes, peut-être celui de Guyonne de Pontbriand qui voulut y fonder une messe et y choisit sa sépulture — celle de Saint-Guillaume ou de Richebois où se trouvait en 1618 le tombeau d'une dame de Richebois, décoré de son effigie en relief — enfin une troisième qu'on appelait chapelle du Fondateur où le sire de Pontbriand avait également en 1682 « ses armes, bancs, escabeaux et tombeaux élevés ». A Saint-Briac le comte de Pontbriand avait aussi une chapelle prohibitive dans l'église à cause de sa seigneurie de la Garde ; elle se trouvait du côté de l'évangile. Il était en outre, en Saint-Briac, fondateur de la chapelle de Saint-Adam devenue Notre-Dame de l'Epine (Aveu de Pontbriand en 1682). Dans l'église de Saint-Lunaire, enfin, le seigneur de Pontbriand, tout en délaissant à celui de Pontual sa chapelle de Pontbriant, s'était réservé « deux tombes élevées au milieu du choeur, l'une d'icelle engravée dans le pilier qui porte le corps de Monsieur saint Lunaire, quelles tombes armoriées de ses armes qui sont un pont ; à l'une de ces tombes est la représentation d'un homme armé et à l'autre celle d'une femme avec l'écusson susdit en alliance de la maison de Mauny qui est des croissants avec des lambeaux ; plus il y a deux écussons en l'arc d'entre la chapelle et le choeur des armes de Pontbriand en alliance de la maison de la Tandourie » (nota : Aveu de la seigneurie de Pontbriand, en 1618. — Il se trouve, en outre dans l'ancienne église de Saint-Lunaire deux beaux tombeaux avec statues d'un seigneur et d'une dame de Pontbriand, tombeaux qui ont été maintes fois décrits). Ajoutons encore que le sire de Pontbriand possédait un enfeu dans l'église des Jacobins de Dinan.

Le domaine proche du comté de

Pontbriand se composait de ce qui suit : Le château de Pontbriand et ses dépendances

— un auditoire et un four à ban au bourg de Pleurtuit — les anciens manoirs de la Garde,

la Roblinaye et la Ville-au-Provost — les métairies de Beauregard,

le Clos, le Vaurouault, Richebois et le Jardin, en Pleurtuit, de

Belleville, la Garde, la Planche, la Gaulteraye, le Heurtay et la

Ville-au-Provost en Saint-Briac, le Boismorin en Corseul, la Mainguaye

en Ploubalay, etc., — l'étang de Saint-Adam et le moulin des

Filles, — les moulins à vent de la Marche et de la Ville-au-Provost

— une grande partie des dîmes de Pleurtuit et de Saint-Briac, etc.

(Aveux de Pontbriand en 1682 et 1703). Chef-lieu du comté le château de

Pontbriand était également le chef-lieu d'une capitainerie de gardes-côtes qui en portait le nom et s'étendait

entre les rivières de la Rance et de l'Arguenon

La seigneurie de Pontual en Saint-Lunaire avait assez d'importance pour donner son nom à cette paroisse, qu'on appelait au moyen-âge Saint-Lunaire de Pontual. Elle fut le berceau d'une famille distinguée dont une branche cadette subsiste encore. Le premier de cette maison venu à notre connaissance est Olivier de Pontual, qui en 1259 fonda l'anniversaire de Geoffroy, évêque de Saint-Malo. En 1333 le duc de Bretagne concéda à Alain de Pontual, seigneur dudit lieu, une foire à tenir au bourg de Pontual le 1er juillet, fête de saint Lunaire. A la fin du XIVème siècle vivait Jean Ier de Pontual, seigneur dudit lieu et époux de Jeanne Le Bouteiller. Il en eut plusieurs enfants, entre autres Henri et Jacques. Henri de Pontual épousa N... de Plumaugat, mais mourut avant son père qui, en 1420, se trouvait tuteur de sa fille ; celle-ci s'unit à Olivier de Plouër, et celui-ci possédait en 1427, à cause d'elle, la seigneurie de Pontual. Leur fille, N... de Plouër, épousa Amaury Ier Goyon, sire de la Moussaye, dont les descendants conservèrent Pontual pendant un siècle et demi (La Chesnaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse, XVI, 146). Le 4 septembre 1503 mourut, en effet, Amaury Ier Goyon, seigneur de la Moussaye et de Pontual. Il laissait ses terres à son fils Amaury II Goyon, sire de la Moussaye, qui rendit aveu le 12 décembre 1504 pour sa terre de Pontual (Archives de Loire-Inférieure). Celui-ci fut père de Jacques Goyon, seigneur de la Moussaye, époux de Louise de Châteaubriant et décédé en 1538. Vint ensuite Amaury III Goyon, fils de Jacques, baron de la Moussaye et seigneur de Pontual, chevalier de Saint-Michel, qui épousa d'abord Catherine du Guémadeuc, puis Claudine d'Acigné, et mourut le 21 octobre 1582. Charles Goyon, sorti du premier lit, succéda à son père et s'unit en 1570 à Claudine du Chastel, dont il eut Amaury IV Goyon, marquis de la Moussaye et seigneur de Pontual, marié à Catherine de Champagné, veuve de lui en 1642. Il laissait plusieurs enfants, entre autres Henri Goyon, marquis de la Moussaye, époux de Suzanne de Montgommery. Ce fut ce dernier qui dut vendre, vers 1672, la seigneurie de Pontual à René de Pontual, seigneur de la Villerevault. Voyons maintenant ce qu'était ce dernier. Nous avons dit que Jean Ier de Pontual, seigneur dudit lieu en 1400, avait laissé deux fils, Henri et Jacques, et nous venons de voir la descendance de l'aîné, Henri. Le cadet, Jacques de Pontual, eut en partage la seigneurie de la Villerevault, aussi en Saint-Lunaire, et cette terre ne sortit plus ensuite des mains de sa famille. Ce Jacques de Pontual épousa en 1425 Marie Boutier, dont il eut Jean II de Pontual, vivant en 1471 et marié : 1° à Jeanne de Champagné, 2° à Yvonne de Lespinay. Le fils de ce dernier, Jean III de Pontual, seigneur de la Villerevault après lui, rendit aveu pour cette terre en 1502 et se maria trois fois : 1° à Olive de la Bourdonnaye, 2° à Charlotte Brillaut, 3° à Catherine du Gouray, qui lui survécut. Il mourut vers 1540, époque à laquelle son fils, Julien Ier de Pontual, rendit hommage et paya le rachat dû pour la terre de la Villerevault, dont il venait d'hériter (Archives de Loire-Inférieure, B. 1007). Celui-ci avait épousé dès 1511 Perrine Aronde, dont il laissa Yves de Pontual, seigneur de la Villerevault. Yves de Pontual s'unit d'abord à Suzanne de Saint-Briac, décédée en 1556, puis à Marguerite Gouyon de Beaucorps, et mourut lui-même vers 1566. Il laissait de sa première union Julien II de Pontual, qui rendit aveu au roi pour la seigneurie de la Villerevault en 1572. Julien II avait épousé en 1566 Isabeau de la Villéon, fille du seigneur du Boisfeillet. Son fils aîné, Gilles, mourut sans avoir contracté d'alliance, et ce fut son fils cadet, Jean IV de Pontual, qui devint après lui seigneur de la Villerevault. Ce dernier rendit aveu en 1602. Il avait épousé en 1596 Françoise du Breil, fille du seigneur de Pontbriand, qui lui apporta en dot la terre du Pontbriand en Saint-Lunaire, dite le Petit-Pontbriand, et qui mourut veuve en 1662 (Généalogie de la maison du Breil de Pontbriand). De cette union sortit René Ier de Pontual, seigneur de la Villerevault, acquéreur de la seigneurie de Pontual. René Ier de Pontual rendit aveu en 1647 pour les seigneuries de la Villerevault et du Petit-Pontbriand, fut reçu en 1651 président à la Chambre des Comptes de Bretagne, fit en 1673 hommage au roi pour la seigneurie de Pontual, obtint en 1681 l'érection de cette terre en châtellenie et mourut âgé de quatre-vingt-dix ans, en février 1698. Il avait épousé : 1° en 1630, Françoise du Plessix de Grénédan ; 2° en 1651, Prudence Le Lou, veuve de Maurille des Landes. Le successeur à Pontual de René Ier fut son petit-fils, René II de Pontual, fils de Sébastien de Pontual, président à la Chambre des Comptes de Bretagne en 1661, décédé le 10 septembre 1696, et de Marie Rousseau, fille du seigneur de Saint-Aignan, morte elle-même le 2 avril 1689. René II de Pontual rendit aveu en 1699 pour la châtellenie de Pontual (Archives de Loire-Inférieure) ; baron du Guildo, conseiller au Parlement de Bretagne, il avait épousé en 1681 Marie Briand, décédée à l'âge de trente-trois ans, à Saint-Malo, et inhumée le 4 novembre 1691 au chanceau de l'église de Saint-Lunaire. Lui-même mourut en décembre 1720. Il laissa sa châtellenie à son fils Sébastien de Pontual, qualifié comte de Pontual et baron du Guildo, reçu en 1719 conseiller au Parlement de Bretagne. Celui-ci s'unit d'abord en 1718 à Marie de la Pierre, fille du baron de la Forêt, puis en 1738 à Marie Raujon. Il mourut le 21 juin 1757, ayant eu deux garçons de son premier mariage. L'aîné de ceux-ci, Armand, baron de Pontual, ne lui survécut pas longtemps ; il mourut sans postérité, âgé de quarante ans, au château de Keravéon, le 23 avril 1761, et fut inhumé à Erdeven. Son frère, Toussaint, comte de Pontual, grand-veneur du duc de Parme, chevalier de Malte, etc., épousa le 17 septembre 1770 Augustine Boux, fille du seigneur de Saint-Mars-de-Coutais. Il mourut à Paris le 7 décembre 1788. Il laissait une fille unique, Renée de Pontual, qui se maria, le 27 janvier 1791, avec Jonathas-Hyacinthe de Penfentenio de Cheffontaines. Ceux-ci ayant émigré, les terres de Pontual et de la Villerevault furent vendues nationalement. Comme on l'a vu, la châtellenie de Pontual se composait de deux seigneuries principales, Pontual et la Villerevault. Par lettres patentes du mois de mai 1681, Louis XIV unit ces terres en faveur de René de Pontual et y joignit aussi la seigneurie de la Ville-aux-Morais en Pleurtuit et le Grand bailliage de Saint-Enogat. Il érigea le tout en châtellenie sous le nom de Pontual. Ces lettres royales furent enregistrées au Parlement de Bretagne le 19 novembre 1682. Un siècle plus tard, Toussaint de Pontual obtint de Louis XVI, en septembre 1783, l'exercice au bourg de Saint-Lunaire des deux juridictions réunies, Pontual et la Ville-aux-Morais, cette dernière juridiction s'exerçant auparavant au bourg de Pleurtuit (Archives du Parlement de Bretagne, 25e reg., 19, et 44e reg., 50). Le domaine proche de la châtellenie de Pontual était considérable. C'était : 1° En Saint-Lunaire : « l'ancien chanteau de Pontual, où il y a (en 1699) plusieurs logements en ruisne et il n'en reste d'habité que pour l'usage du fermier ; ses colombier, estang, chapelle, emplacement de moulin, bois, terres et landes, le tout contenant 400 journaux » ; — le manoir de la Villerevault, ses chapelle, colombier, bois, rabines, étang, etc. ; — les métairies nobles de la Villerevault, du Tertre-Allot, du Petit-Pontbriand, de la Motte-Cartier, de la Ville-Pinolle et de la Ville-Ruette ; les autres métairies de la Broussette, de la Rouaudaye, de la Dauphinaye et de la Ville-Grignon ; — les moulins à vent du Jaunay et de Plate-Roche ; — les deux tiers de la dîme de Saint-Lunaire « ayant cours ès paroisses de Saint-Lunaire, Saint-Briac et Saint-Enogat ». 2° En Pleurtuit : l'ancien manoir de la Ville-aux-Morais, avec son colombier ; — les métairies de la Ville-aux-Morais, du Bois-Aupied, de la Ville-Auvay et des Vergers ; — le moulin à vent de la Ville-aux-Morais ; — quelques dimereaux en la paroisse de Pleurtuit (Déclaration de la seigneurie de Pontual en 1572, 1683 et 1699). Les principaux fiefs de la châtellenie, relevant du roi sous son domaine de Dinan, étaient : le Grand bailliage de Pontual et le Grand bailliage de Pontbriand, l'un et l'autre en Saint-Lunaire, — dix-huit bailliages en Saint-Lunaire formant la seigneurie de la Villerevault, — quatorze bailliages en Pleurtuit constituant la seigneurie de la Ville-aux-Morais, — le Grand bailliage de Saint-Enogat, composé de douze fiefs, — enfin quelques autres bailliages en Saint-Briac et en Langrolay (Déclaration de la seigneurie de Pontual en 1572, 1683 et 1699). Le seigneur de Pontual avait droit de tenir au bourg de Saint-Lunaire un marché chaque semaine et une foire le 1er jour de juillet. Ce jour-là le possesseur de la Pierrette en Saint-Lunaire devait fournir à ce seigneur « quatre fers neufs dont il doibt ferrer le cheval ou la mule qui porte ledit seigneur sadite foire ». Dans l'église paroissiale de Saint-Lunaire, en 1684, « possède le seigneur de Pontual un tombeau eslevé dans le choeur, au pied du tombeau du Saint dudit lieu, et deux autres pierres tombales dans les deux chapelles prohibitives qui sont des deux costés du choeur de ladite église, luy appartenant avec ses armes et tous les droits et marques honorifiques, tant en relief qu'aux vitrages et ailleurs ». A l'origine, de ces deux chapelles, l'une, celle du côté de l'Evangile, appartenait au seigneur de Pontbriand à cause de sa terre du Petit-Pontbriand. On y retrouve encore deux superbes tombeaux avec statues, réunis sous un grand écusson portant les armes des sires de Pontbriand : d'azur au pont d'argent maçonné de sable ; — l'autre chapelle, au Midi, était celle de Pontual. On y voit aussi un curieux tombeau-arcade avec statue tumulaire d'une dame du XIVème siècle, mais on n'y retrouve plus l'écusson des sires de Pontual : de sinople au pont de trois arches d'argent ; trois canes de même, membrées et becquées de sable passant sur le pont. Le seigneur de Pontual avait encore au moyen-âge une chapelle dite « des Trois Maries, bastie au derrière de l'église dudit Saint-Lunaire ». Cette chapelle fut probablement détruite quand on reconstruisit, tel qu'il est aujourd'hui, le choeur de l'église de Saint-Lunaire, et c'est alors que les seigneurs de Pontual se firent inhumer dans le choeur même. On vient de retrouver deux pierres tombales avec effigies provenant de leur enfeu en cet endroit. Enfin, à cause de sa terre de la Ville-aux-Morais, le seigneur de Pontual avait encore un enfeu et un banc avec ses armoiries dans l'église de Pleurtuit, « vis-à-vis l'autel Monsieur sainct Sébastien » (Aveux divers de la seigneurie de Pontual). Pendant que les Goyon de la Moussaye possédaient la seigneurie de Pontual, le château de ce nom se trouva naturellement abandonné et tomba en ruines : il n'en reste plus aujourd'hui que l'emplacement sur une butte de terre couverte de bois et qu'entourait en partie un étang. La Villerevault devint par suite le chef-lieu de la châtellenie, quand son propriétaire, ayant acheté Pontual, en obtint l'érection. Ce château de la Villerevault fut pillé et ravagé par les Anglais lorsqu'ils descendirent sur nos côtes, en 1758. On vient de construire à quelque distance une nouvelle habitation, propriété de M. le comte Brunet du Guillier, descendant des anciens seigneurs de Pontual (abbé Guillotin de Corson).

Lors de la Montre de l'archidiaconé de Dinan en l'évêché de Saint-Malo, tenue par noble Guillaume Chauvin, sieur du Bois, chancelier de Bretagne, et Jean Manhugeon, grand maître de l'artillerie, commissaire du Duc, le 5-6 mai 1472, on mentionne plusieurs nobles de St-Lunaire en St-Enogat (Saint-Lunaire) :

![]() Rolland

Taifer, par Rolland, son fils, et aussi pour lui, archer en brigandine.

Rolland

Taifer, par Rolland, son fils, et aussi pour lui, archer en brigandine.

![]() Jean

de Ponthual.

Jean

de Ponthual.

![]() Les

hoirs (héritiers) de Robert de Ponthual.

Les

hoirs (héritiers) de Robert de Ponthual.

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1440 (rapport fait par René Le Felle, procureur de Dinan, et Bertrand Sevestre, lieutenant audit lieu), sont mentionnés à St-Lunaire les commissaires Piere de Bonabry et Richard le Fesle, et les nobles et lieux nobles suivants : La maison de Pontüal, à Olivier de Plouer. Le Tertre Alot, à Richart le fesle, y demeurant. Le manoir de Pontbriend, à J. de Pombriend. La Ville renaud, à Jacques de Pontüal, y demeurant. La Dauphinaye, à Jean Fouchier, y demeurant. Le manoir de Jean Cartier, seigneur du Hindré. (D'après Des Salles).

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 6 nobles de Saint-Lunaire :

![]() Olivier

DE PLOUER (40 livres de revenu) : défaillant ;

Olivier

DE PLOUER (40 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Jehan

DE PONTBRIEND de Pontbriend (300 livres de revenu), capitaine de francs

archers en 1458 : excusé comme appartenant à une compagnie d'ordonnance ;

Jehan

DE PONTBRIEND de Pontbriend (300 livres de revenu), capitaine de francs

archers en 1458 : excusé comme appartenant à une compagnie d'ordonnance ;

![]() Jehan

DE PONTUAL de Pontual (60 livres de revenu) : comparaît revêtu de sa robe ;

Jehan

DE PONTUAL de Pontual (60 livres de revenu) : comparaît revêtu de sa robe ;

![]() Guillaume

DE SAINT-BRIA de Villauprovost (160 livres de revenu) : comparaît comme homme d'armes ;

Guillaume

DE SAINT-BRIA de Villauprovost (160 livres de revenu) : comparaît comme homme d'armes ;

![]() Jehanne

DE SAINT-BRIA (30 livres de revenu), veuve de Robert de Pontual : défaillante ;

Jehanne

DE SAINT-BRIA (30 livres de revenu), veuve de Robert de Pontual : défaillante ;

![]() Rolland

DE TAILLEFER (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

Rolland