|

Bienvenue ! |

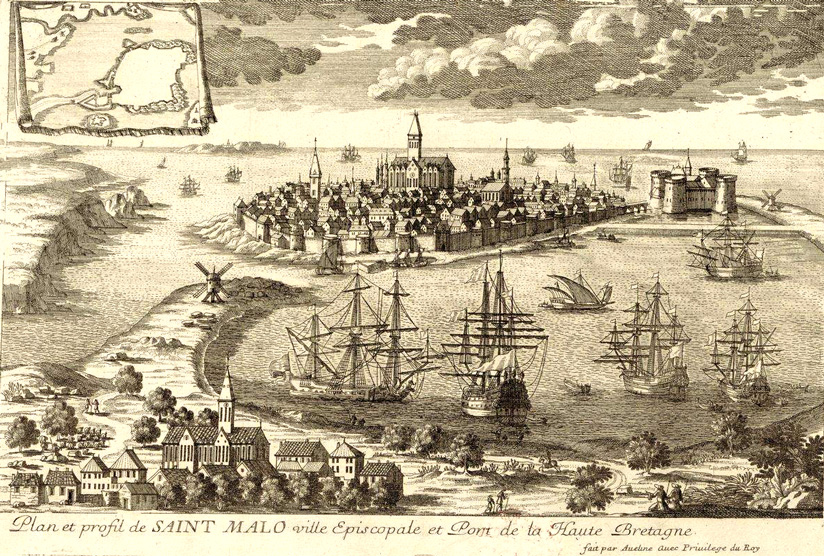

SAINT-MALO : le Port, les Quais, les Armements, le Commerce. |

Retour page d'accueil Retour "Ville de Saint-Malo"

Le Port. - Les Quais. - Les Armements. - Le Commerce interlope. - Les Femmes et le Négoce. - Saint-Malo et les Pays étrangers.

Au début, le port de Saint-Malo n'était qu'un port d'échouage intérieur qui, ouvert du sud-ouest au nord-ouest, avait suffi, avec les rades avoisinantes, à placer Saint-Malo, dès le XVIIème siècle, au rang des principales villes maritimes de France ; bientôt, les pertes infligées par les corsaires malouins aux marines d'Angleterre et de Hollande déterminèrent la première de ces nations à venir, à deux reprises différentes, bombarder Saint-Malo. Vauban avait commencé à l'entourer de forts ; chargé d'étudier l'établissement d'un port de refuge par la Marine de l'Etat, il proposa (1698) de barrer la baie intérieure et de faire de Saint-Servan un vaste camp retranché. La résistance, l'entêtement des Malouins empêcha l'exécution du projet ; ils y voyaient la ruine de leur commerce maritime ; plus tard leurs intérêts leur conseillèrent de reprendre à peu près les plans de Vauban.

Il n'entre pas dans le cadre de ce livre de faire l'historique des travaux du port ; il convient seulement de rappeler que, jusqu'à l'époque de la séparation politique des deux villes (19 décembre 1790), les ports de Saint- Malo et de Saint-Servan ou plutôt de Solidor, étaient compris sous la dénomination unique de port de Saint-Malo. L'entrée du port s'ouvrait entre la porte de Dinan, au nord, et les rochers du Pouget (Le Naye), au sud. La partie septentrionale de ce port était abritée par le Sillon, sa partie orientale par les digues des Talards, sa partie méridionale par la rive de Saint-Servan. Son intérieur était sillonné par deux ruisseaux, le ruisseau du Petit Marais au nord, celui du Routhouan ou de Grand Marais au sud. Il y avait sept ponceaux ; des sentiers semés d'un léger cailloutage les réunissaient ; on les nommait le Pont à l'Evêque, le Pont du Naye, le Pont du Val (entretenus par Saint-Servan), le Pont de la Grande Porte, le Pont des Laitières ou des Galets, le Pont de la Balise ou Pont aux Chiens et le Pont de Bocabey (entretenus par Saint-Malo). Le sol de ce vaste emplacement, qui ne couvrait pas en entier à chaque marée, était vaseux. Trois cents navires, dit-on, pouvaient s'y ranger. C'était, surtout, vers la partie orientale de la ville de Saint-Malo que les navires marchands venaient se placer le long des quais ; le tonnage moyen de ces navires était de 250 tonneaux ; plusieurs allaient réparer sur leurs dragues, soit aux grèves de Chasles, soit au Val, soit à Trichet en Saint-Servan ; d'autres enfin utilisaient les Talards, qui pendant des siècles, avaient formé une sorte d'île dans la baie intérieure de Saint-Malo ; c'est là que se trouvaient le Sanitat (1583), le Magasin à Poudre (1706) et l'Arsenal de la Marine. On y comptait aussi deux moulins et des corderies. On a prétendu que le Port de Thalasse, où s'embarquèrent Pantagruel et Panurge pour leur grand voyage à la recherche de l'oracle de la Dive Bouteille et que Rabelais place auprès de Saint-Malo, ne serait autre que le Talard. Le pilote de l'expédition Jamet Brayer serait Jacques Cartier auprès duquel, selon l'historien malouin Thomas de Quercy dit le chanoine Doremet, (auteur très sujet à caution), Rabelais serait venu apprendre les termes de marine et de pilotage.

Les anciennes cartes figuratives des Talards et des Marais desséchés en 1713 représentent les Talards sous la forme d'un ovale très allongé ; la partie nord avait accès à la grève intérieure par une cale tournée vers le Pont Rocabey ; elle renfermait les corderies ; la partie centrale ne présentait aucune consutruction importante ; la partie sud était la plus considérable, ayant deux et même trois Maisons de Santé, un Magasin aux Poudres dominant une petite cale du port « où étaient bâtis les vaisseaux » ; à l'extrémité se trouvait le Moulin, non loin duquel, sur la grève, on voyait le Pont du Val ; les Talards étaient séparés des anciens Marais par le chemin de la Haute-Bretagne et par la Grande Digue jusqu'au Moulin de l'Hôpital. Une canalisation traversait la partie sud du Talard, entre le Moulin et le Magasin des Poudres ; les eaux, recueillies aux sources de l'Hôpital Général, bâti sur les terrains dit du Grand Val en 1679, étaient amenées par un tuyau à la Grande Porte de Saint-Malo ; cette conduite franchissait, en amont du pont du Val, la grève comprise entre l'Hôpital et le Moulin, traversait le Talard et se dirigeait, en droite ligne jusqu'au Petit Pont ; là, elle formait un coude et se rendait, toujours en ligne droite, à Saint-Malo pour se terminer, on l'a dit, à la Grande Porte près de la tour du Sud.

Le Port de Solidor était surtout utilisé pour la construction des vaisseaux de guerre ; le port Saint-Père, sous la presqu'île de la Cité, était mieux abrité des vents d'ouest et du nord. Il suffira également de rappeler qu'autour de Saint-Malo on distinguait, jusqu'à la fin du XVIIIème siècle et même après, trois grèves : la Grande Grève au nord-est, la Grève de Saint-Malo au nord et la Grève de Bon Secours à l'est. Il est souvent question, dans les documents antérieurs à 1800, de la Petite Grève ; elle a disparu, lorsque les fonds vaseux de la mer intérieure ont été endigués entre Saint-Servan, les Talards, Rocabey et la chaussée du Sillon. A Rocabey existaient des grils de radoub ainsi que des chantiers qui s'étendaient le long de la chaussée ; c'est là que les navires se mettaient au sec pour le calfatage et le goudronnage de leurs coques.

La grande grève s'étendait de la courtine Saint-Thomas à l'extrémité est du Sillon ; la grève de Malo commençait au Fort National et se terminait à la tour Bidouane (poudrière) ; le 29 novembre 1693, la machine infernale, dirigée par les Anglais contre la poudrière, fit prématurément explosion sur le rocher Malo sans occasionner de grands ravages ; ils furent, cependant, plus considérables que ceux rapportés par les chroniques, héroïco-burlesques du temps ; quant à la grève de Bon Secours, elle s'étendait sous les Petits Murs et la Hollande.

L'entrée du port de Saint-Malo était très difficile par suite des nombreux écueils qui parsemaient sa rade et sa baie ; il fallait être bon manoeuvrier pour s'engager dans les Passes. Plusieurs navires, qui avaient heureusement franchi le cap Horn, s'éventrèrent sur ces roches autour desquelles s'entrecroisaient des courants de foudre ; le balisage était sommaire et les passes n'étaient point éclairées. Aussi était-il rare que les navires entrassent la nuit ; mais le port était signalé aux vaisseaux, venant du large, par le feu de Fréhel : il mérite une mention particulière.

Son entretien s'élevait, au début, à 3.595 livres par an ; l'éclairage se faisait au moyen de charbon de terre, qui brûlait dans un fourneau grillagé ; 25 tonneaux de houille étaient consommés chaque année ; la garde du feu fut confiée à partir du 28 juin 1717 à Antoine Thévenard serrurier, rue de La Fosse, à Saint-Malo ; bientôt, on se plaignit de l'adjudicataire ; l'allumage, disait-on, est très intermittent : « Je croirais bien, écrivait vers cette date le gouverneur de Saint-Malo, que l'on allume le feu tous les soirs ; mais les gens qui en ont soin vont se coucher après et ne s'en mettent plus en peine ». La communauté de Saint-Malo, à la demande des armateurs qui redoutaient pour leurs navires les dangers d'une côte mal ou peu éclairée, s'offrit à l'Etat pour l'entretien de la lanterne ; elle proposa même le remplacement du grand fourneau grillagé où brûlait le charbon, cause de tant de contestations, « par un fanal brûlant de l'huile et fermé par des glaces ».

Mais Antoine Thévenard n'entendait pas de cette oreille-là ; il trouvait la place excellente et mettait de côté des tonnes de charbon. Il protesta ; sa femme s'en mêla : elle avait de l'audace : « C'est une honte, écrivit-elle à l'intendant, de vouloir mettre à la porte le gardien du fanal qui est là, depuis plus de dix ans, avec ses sept enfants et ses meubles et de le laisser en pleine lande ». Enfin, Thévenard, après avoir, sans doute, reçu une indemnité, quitta la place et, à partir de 1729, la lanterne de Fréhel, qui trop souvent, avait ressemblé aux lanternes de Falaise, fut un peu mieux et un peu plus souvent allumée.

Le phare de Fréhel était entretenu au moyen d'une taxe « de deux sols par tonneau » sur les vaisseaux et autres bâtiments navigant entre Fréhel et Régnéville près de Granville. Des receveurs furent installés à Saint-Malo, Granville, Régnéville et Cancale. C'est grâce à leurs registres que l'on peut établir le tonnage des navires qui entrèrent à Saint-Malo de 1717 à 1732 : 32.880 tx. en 1717 ; 39.766 tx. en 1718 ; 35.934 tx. en 1719 ; 28.768 tx. en 1720 ; 27.487 tx. en 1721 ; 32.315 tx. en 1722 ; 36.403 tx. en 1723 ; 30.456 tx. en 1724 ; 30.117 tx. en 1725 ; 28.677 tx. en 1726 ; 30.186 tx. en 1727, 39.271 tx. en 1728. On se rappellera que le tonneau, dans le commerce maritime, a conservé, de nos jours, son ancienne valeur, qui était de 42 pieds cubes, ce que correspond à 1 mc. 44 ; le tonneau anglais vaut 2 mc. 83.

Les quais de Saint-Malo sont d'origine plutôt récente ; la mer primitivement battait le pied des remparts ; les navires jusqu'au XVIème siècle venaient s'affourcher soit devant la Grande Porte, où on les déchargeait à mer basse, soit dans l'anse de Mer Bonne, c'est-à- dire sous la tour de la Poissonnerie, la poterne et les murs de la Croix du Fief ; ils y étaient mieux abrités. Cela explique pourquoi les premiers quais furent construits dans cette partie de Saint-Malo. Ils formèrent deux tronçons d'une longueur d'environ 150 mètres, d'une largeur de 6 mètres ; le premier tronçon, ou Vieux Quai, était perpendiculaire à la tour de la Poissonnerie, l'autre se trouvait entre le Vieux Quai et le Château ; un troisième tronçon fut établi dans des conditions assez défectueuses, en 1683, au sud-ouest de la Grande Porte ; il mesurait 115 mètres de longueur.

Le port de Mer Bonne disparut dans le premier agrandissement ; il fallut remplacer ces deux quais ; un quai alla de la Grande Porte à la Tour du Château, dite la Générale (1713), l'autre Quai, de cette tour à l'entrée du Sillon (1717) ; il longeait le château. Leur largeur moyenne était de 22 mètres, leur longueur totale de 180 mètres.

On songea bientôt à border l'avant-port et le port que séparait l'Éperon Saint-Louis faisant brise-lames ; on construisit donc, de 1722 à 1724, le quai de Dinan et le quai Saint-Louis, d'un développement de 250 mètres : mais ils étaient fort étroits et peu commodes. Ces renseignements, donnés par l'ingénieur Garangeau, sont d'accord avec les documents conservés aux archives (1731).

En 1830, les quais défectueux et menaçant ruine furent améliorés, relevés et élargis (1835-1836) ; on amorça le Môle des Noirs ou jetée du port, terminé en 1842, longueur 275 mètres, avec un petit phare, à l'angle du bastion Saint-Philippe ; l'Eperon Saint-Louis fut démoli et le quai de Dinan, ainsi que la cale du même nom, furent construits (340 m. de longueur, 11 m. de hauteur), le quai Saint-Louis fut refait (1839) ; puis le quai Saint-Vincent, de la grande porte au Sillon (1841-1849). Le quai Duguay-Trouin va du quai de l'Esplanade à Rocabey (1860-1864) : (longueur 730 m., largeur 107 m.) ; mais tous ces travaux postérieurs au XIXème siècle n'appartiennent pas à l'histoire du Vieux Saint-Malo.

Nous revenons à celle-ci en rappelant qu'en 1698, Vauban avait proposé de créer, à Saint-Malo, un immense port de refuge ; d'après son plan, la grande baie intérieure était convertie en un bassin à flot au moyen d'une digue éclusée, allant de l'Eperon aux rochers du Naye (1698-1699) ; les Malouins s'opposèrent énergiquement à ce projet, affirmant qu'il serait la ruine de leur commerce maritime. D'après un état dressé, à Nantes, le 3 janvier 1708, Saint-Malo comptait, alors comme marine marchande, 90 vaisseaux, 99 barques, 50 chaloupes, 211 bateaux, au total 417 navires. Il venait après Nantes 1332, Brest 936, Bordeaux 644, Le Havre 570 et Marseille 463. Le projet de Vauban fut repris en 1835, par M. de Caudemberg et reçut un commencement d'exécution ; actuellement d'autres grands travaux sont en cours ; ils ne se rattachent pas à notre sujet.

C'est, d'ailleurs, l'histoire économique du port de Saint-Malo, bien plus que l'histoire de sa construction, qui est vraiment intéressante ; la question du port franc mérite surtout d'être exposée.

« Ce fut, dit M. Sée, le port de Saint-Malo qui revendiqua le plus vivement la franchise au XVIIIème siècle, d'abord en 1712, puis en 1737 et surtout en 1758. C'est que Saint-Malo, par sa situation même, regardait plutôt vers l'étranger que vers l'intérieur de la France ». Ne se trouvant pas au débouché de rivières navigables, sans hinterland, le port était propre surtout soit à la course, soit au commerce de commission, soit aux expéditions du trafic interlope (Mémoire et Document pour servir à l'Histoire du commerce en France, sous la direction de Julien Hayem, IXème série, p. 133).

Le Mémoire que les Malouins rédigèrent en 1737 rappelait que, depuis la fondation de leur ville, ils n'avaient jamais cessé de jouir de la franchise ; le commerce avec l'Espagne en serait grandement favorisé. Ce commerce est l'unique source de l'or et de l'argent. Comme la France ne produit pas toutes les marchandises que réclame l'Espagne, « l'habilité du négociant est de savoir assortir les marchandises que nous avons de celles que nous n'avons pas, par exemple les lainages anglais, si recherchés en Espagne. C'est à Saint-Halo qu'on peut le mieux composer ces assortiments ; il est utile de ne pas en laisser le profit aux étrangers. Enfin c'est à Saint-Malo qu'on pourra réunir le mieux les matériaux dont a besoin le port de Brest : Saint-Malo est un magasin perpétuel, d'où sortiront, au premier besoin, le brai, le goudron, le chanvre, les mâtures et tous les bois de construction ».

Ce fut un tolle général dans les autres ports. On traita les Malouins d'accapareurs, pire encore. Ils répondirent : « La franchise du port de Saint-Malo ne causera aux autres ports aucun dommage. Seuls les Anglais et les Hollandais perdront ce que Saint-Malo possédera. Notre port est, d'ailleurs, bien éprouvé depuis 1688 ; nous reconnaissons que la perte des franchises a été adoucie par la Course, puis par le commerce de la Mer du Sud ; mais, aujourd'hui, nous n'avons pour toute compensation que la pêche à la morue, commerce très casuel ». Ils ajoutèrent un peu plus tard (1759) : « Nous pourrions aussi nous livrer au cabotage ; malheureusement nous n'avons pas les ressources des grands ports, situés au débouché des rivières ».

Nantes surtout protesta avec violence contre les agissements de Saint-Malo. On entassa Mémoire sur Mémoire et l'on échangea de dures paroles. Les habitants de la Rochelle déclarèrent même que les Malouins « qui voulaient attirer tout à eux étaient des gens peu laborieux et amis de la bonne chère. Ils voulaient que les alouettes leur tombâssent toutes rôties dans le bec ».

Finalement, après enquête, le port de Saint-Malo n'obtint pas la franchise sollicitée si âprement et pour laquelle ses habitants avaient remué ciel et terre. A la veille de la Révolution, on ne comptait en France que quatre ports francs : Marseille, Bayonne, Dunkerque et Lorient. Saint-Malo garda une éternelle rancune au gouvernement d'avoir paralysé les progrès de son trafic. Il n'avait pas, cependant, sujet de se plaindre ; le commerce avec l'Amérique espagnole, grâce à l'intermédiaire de Cadix et même directement, la Course et la Traite avaient singulièrement enrichi les Malouins. Ils conservèrent leur opulence au moins jusqu'à la moitié du XVIIIème siècle, parce que, ainsi que le remarque M. Sée, des capitaux considérables avaient été accumulés dans la ville, que celle-ci possédait toujours sa race de marins audacieux, ses familles de négociants avisés et ses armateurs entreprenants ; la pêche à la morue était devenue une de ses plus belles ressources ; la traite des Noirs laissait de beaux profits : la Course donnait des bénéfices appréciables. En vérité, les Malouins ne pouvaient tout avoir et l'on comprend à merveille que des hommes d'État, comme Colbert, en présence de leurs incessantes réclamations, aient quelquefois porté sur eux un jugement assez sévère.

Les armateurs malouins n'agissaient pas toujours seuls et pour eux-mêmes ; ils recueillaient parfois des capitaux qu'ils consacraient à des affaires personnelles ; rentiers, magistrats, hommes de loi, négociants, leur baillaient des fonds ; l'intérêt versé était généralement de 12 à 15 pour cent. Quelquefois il s'agissait d'une simple participation à l'armement de tel ou tel navire; les opérations étaient surtout avantageuses, quand on s'était assuré, après une traite négrière, par exemple, de bons retours. Ils ne dédaignaient pas non plus d'entrer en rapport avec des Juifs, dont ils se plaisaient d'ailleurs à reconnaître la probité (H. SÉE, Revue des Etudes Juives. Avril-Juin 1925. Le Commerce des Juifs en Bretagne au XVIIème siècle).

Une branche importante des affaires est la commission, soit pour le compte de particuliers, dont l'armateur dirige le placement, soit pour celui des négociants. Leurs comptes ainsi que leurs correspondances établissent que les armateurs de Saint-Malo étaient en relations très actives avec des juifs portugais établis à Londres et avec lesquels ils brassaient de grosses affaires de toiles et d'indigo.

Un seul armateur de Saint-Malo y avait en 1724, un stock d'indigo de Saint-Domingue de 15.000 livres. Un autre article important était les soieries. Les Malouins s'adressaient à des commissionnaires de Lyon, dont le principal se nommait Ravachol. Ils achetaient aussi des rubans pour les pacotilles et surtout des rubans dorés, à condition que l'or eût un bel oeil. Les dentelles du Puy, les étoffes d'or et d'argent, les peluches d'Amiens et les chapeaux étaient destinés au commerce interlope, c'est-à-dire aux colonies espagnoles de la Mer du Sud et au Mexique ; pour les chapeaux, on distinguait les chapeaux ordinaires « tout blanc » et les chapeaux pour nègres ; les premiers devaient être garnis de coiffes de satin de différentes couleurs, mais leur poids ne devait pas dépasser 9 onces 1/2 (310 grammes environ), les chapeaux pour nègres n'étaient pas garnis, on s'en doute un peu, de coiffes de soie, mais ils devaient être résistants. On destinait au Mexique les bas de soie pour hommes et femmes. On s'approvisionnait aussi d'huile, de papier, d'amandes douces et amères, d'anchois et de savon fin. Les armateurs de Saint-Malo se préoccupent également des articles de modes. L'un d'eux commande à Lyon pour le compte d'un commerçant de Madrid 500 paires de bas de soie, d'une valeur de 2.981 fr. MM. Pardo, Freyre et Cie de Cadix commandent de beaux articles pour dames : « C'est bien là, dit l'armateur, qu'il faut avoir recours. Paris, c'est bien le centre de la mode et du bon goût ». Lettre du 3 août 1769. Tous ces petits articles d'exportation donnent de jolis bénéfices ; malheureusement, on exagère souvent le prix « par suite d'une passion désordonnée de s'enrichir qui donne si fort dans le siècle où nous vivons ». (Lettre à Bourgblanc : 1er septembre 1775).

L'achat de l'eau-de-vie nécessaire à la traite est l'objet de soins particuliers. En 1738, 13.000 veltes (la velte vaut 7 litres 20) d'eau-de-vie sont achetées à Bordeaux. On traite aussi, quelquefois, avec un négociant d'Amsterdam qui, vraisemblablement, doit fournir de l'eau-de-vie de grain. En résumé, durant la première moitié du XVIIIème siècle, le commerce avec l'Amérique espagnole par l'intermédiaire de Cadix tient à Saint-Malo une place prépondérante, tandis que, contrairement à ce qui se passe à Nantes, la traite des noirs ne joue à Saint-Malo qu'un rôle de second plan (H. SÉE, Ouvrage cité, p. 55). A partir de 1751, le marché de Saint-Malo semble devenir moins important ; les menaces de guerre se précisent, des crises comerciales graves, la crainte d'une guerre avec l'Angleterre inquiètent tous ces trafiquants. Les Malouins envisagèrent cette éventualité. L'un deux écrivait à une de ses clientes, Mme de la Moysière, à la date du 6 août 1755 : « Il n'est pas douteux que la guerre venant à se déclarer, on armera des corsaires, ici ; dans ce cas, nous nous chargerons nous-mêmes, si vous le souhaitez, de procurer à vos amis les intérêts qu'ils souhaiteront, en nous attachant à ce qu'il y aura de mieux ». On le voit, la guerre était considérée, parfois, dans le haut commerce, comme une source de profits. A vrai dire, les négociants et les armateurs déchantèrent plus d'une fois.

Après la guerre de Sept Ans, l'activité commerciale va se retrécir de plus en plus ; la traite négrière est réduite ; deux navires seulement, le Prince de Conti avec 800 noirs, et la Pauline avec 300 suffiront ; en 1770, deux négriers sont seulement en construction ; ils ne chargeront pas plus de 1.000 noirs ; mais la navigation est encore active avec Cadix et le commerce de la toile est toujours important ; la pêche à la morue laisse de beaux bénéfices. Malheureusement, plusieurs faillites, survenues à l'étranger et principalement à Séville et à Cadix, éprouvent les maisons de commerce de Saint-Malo ; à Saint-Domingue, les affaires languissent, disent les banquiers et les armateurs, et le commerce de Terre-Neuve devient fort ingrat ; puis éclate la révolution ; la déclaration de guerre à l'Angleterre porte un coup fatal aux armateurs et aux négociants de Saint-Malo ; les transactions maritimes vont être suspendues pendant près de vingt ans ; les Malouins, pendant cette période, ne s'occuperont plus que de la Course ; on a vu ou on verra quels ont été les lamentables résultats économiques de celle-ci. Le port de Saint-Malo verra disparaître complètement ce commerce de la toile qui pendant de si longues années avait fait sa richesse et créé son opulence. Au XIXème siècle, il vivra surtout de la pêche à la morue et les pacifiques relations de la France avec l'Angleterre lui permettront de développer, très utilement, à une époque contemporaine, des relations commerciales que fortifiera, sans cesse, l'exportation des primeurs et des légumes et l'importation des charbons anglais.

On vient de voir que Saint-Malo avait éprouvé le fâcheux contre-coup de la déconfiture de plusieurs grosses maisons de commerce et de banques d'Espagne, conséquence des relations étroites qui unissaient le port espagnol au port breton.

Les armateurs éprouvaient aussi les plus sérieuses difficultés à recruter des actionnaires, surtout quand il s'agissait de navires armés en course. Les armateurs se plaignaient souvent d'être roulés, moins toutefois, observe avec raison M. L. Vignols, que dans la traite négrière. Déjà, en juillet 1711, on se plaignait du peu de clarté des comptes de certains armateurs. « Quoi d'étonnant dans ces conditions, dit M. de Valincourt, secrétaire général de la Marine, que le public se soit, à la fin, rebuté d'engager ses capitaux dans de pareilles opérations ; il se passe des friponneries énormes ». Des règlements et des ordonnances tentèrent en vain d'enrayer le mal et de faire cesser la fraude ; mais ces pratiques n'avaient pas encore cessé, non seulement sous le Premier Empire, mais encore aux derniers temps qui précédèrent la fin de la Course.

Les Malouins avaient donc établi à Cadix et à Malaga de véritables comptoirs ; c'était même plutôt des succursales que des agences ; beaucoup de familles y envoyaient leurs enfants, surtout à Malaga, à Malgue, comme on disait alors. Un séjour à Cadix ou à Malaga, de plusieurs années, passait pour être la meilleure préparation à ces expéditions à la Mer du Sud où le commerce était gras, comme il est dit dans les archives municipales de Saint-Malo (C. C. 380). C'était un magnifique débouché pour la jeunesse. « La jeunesse malouine, disait-on dans la Cité des Corsaires, n'est pas faite pour paresser à terre, s'exercer au style de la chicane, s'enivrer dans les cabarets et s'adonner à l'amour que Diogène, rappelait un habitant de Saint-Malo, dit être l'affaire des gens qui n'ont rien à faire ». « Ce n'est pas au jeu de paume, disait un autre Malouin, qu'il faut se rendre pour prendre des forces en corps et en esprit, mais bien au large ».

C'est pourquoi les meilleures familles du pays y envoyaient leurs enfants. Les Robert Mennais furent de ceux qui restèrent le plus longtemps attachés à la terre espagnole et ils y tinrent, durant de très longues années, un comptoir riche d'affaires. Les registres paroissiaux ont conservé les noms d'un assez grand nombre de Malouins qui séjournèrent en Espagne, au XVIIème et au XVIIIIème siècle, et y décédèrent, à savoir : Guillaume Boulain (1614), Jacques Chenu (1659), Jacques et Yves Le Gouverneur (1621), Bertrand Groult de la Salle (1610), Launay Langavant (1620), etc., etc. Les mêmes registres nous apprennent aussi que Jean Trublet de la Villepoulet, Pierre Le Gouverneur, Lefer de Bonaban, Athanase Lejoliff de la Villaly, Pépin du Bignon y séjournèrent souvent. Plusieurs Espagnols vinrent aussi se fixer à Saint-Malo. On y a conservé le nom d'un nommé Diego de Almygro y Toledo, agent commercial d'une réputation assez louche que séjourna à Saint-Malo en 1702. Un gentil-homme d'Espagne, Veragua, secrétaire du marquis de la Jamaïque, y vint aussi en 1710 pour y négocier certaines affaires avec l'armateur Bourdas (Arch. Nat. Marine B7 24, B7 82, cités par DAHLGREN). On comprendra mieux, maintenant que dans ses Mémoires d'Outre Tombe, Chateaubriand se soit exprimé ainsi : « Mes compatriotes avaient quelque chose d'étranger qui rappelait l'Espagne. Des familles malouines étaient établies à Cadix ; des familles de Cadix résidaient à Saint-Malo. La position insulaire, la Chaussée (le Sillon), l'architecture, les maisons, les murailles de granit de Saint-Malo, lui donnent un air de ressemblance avec Cadix. Quand j'ai vu la dernière ville, je me suis souvenu de la première ? ».

Mais rien n'autorise, historiquement et ethnographiquement parlant, à dire, comme on l'a prétendu, que Saint-Malo (on a ajouté Cancale et Granville), a été créé par des colonies espagnoles. Ceci est de la pure fantaisie. Une chose est certaine, c'est le rôle considérable que joua Cadix dans les relations commerciales des Malouins avec la Mer du Sud.

Il est bien difficile, si non impossible, d'évaluer, même approximativement, les bénéfices que les armateurs de Saint-Malo réalisèrent au XVIIIème siècle dans leur commerce avec la Mer du Sud. Il semble bien, toutefois, que ces bénéfices aient été fort exagérés. Deux hommes, qui ont été mêlés de près à ces opérations, Jourdan, le fondateur de la Compagnie de la Mer du Sud et Bénard de La Harpe, député de Saint-Malo aux États de Bretagne, prétendent, le premier, que les navires français ont importé plus de 300 millions de livres en argent et, le second, plus de 400 millions, de 1703 à 1720. Ces évaluations sont certainement exagérées. Si on se rapporte aux déclarations officielles qui ont été passées par les capitaines au retour de ces expéditions, on atteint une somme de 120 millions ; il ne faut pas, il est vrai, oublier que ces déclarations n'étaient pas toujours sincères, car, pour échapper à un impôt ou taxe d'entrée dite indult, les capitaines et les armateurs accusaient des chiffres bien inférieurs à la réalité ; c'est ainsi que pour 14 déclarations sur 53 navires, l'importation avouée était de 29.074,929 livres, alors que le montant réel s'élevait, d'après les agents du Fisc et de la Mariné, à 63 millions. Enfin les pacotilles augmentaient d'une façon très appréciable, la valeur des cargaisons.

La pacotille, assez réduite à son origine, prit, peu à peu, de l'extension ; c'était, pour les capitaines et même pour les hommes de l'équipage, une source de profits, de gros profits ; aussi l'État qui ne perd jamais ses droits finit-il par percevoir un droit sur les pacotilles. L'excès des pacotilles constituait même un délit. M. Jean-Baptiste Garnier-Fougeray, pour avoir entassé des pacotilles dans son expédition sur le Minerva fut dénoncé par deux employés aux Tabacs et aux Cafés et écroué, d'ordre du Roi, au château de Saint-Malo, puis au Port-Louis, à Rennes et à Vannes. Il subit une prison préventive de 318 jours. Son traité d'embarquemènt prévoyait, outre la confiscation de la pacotille, la perte des salaires et une amende de 3.000 livres.

Voici d'après des documents officiels, le

montant, en piastres, des sommes rapportées par une vingtaine de

navires, presque tous du port de Saint-Malo, aux jours de la grande prospérité

commerciale ; la piastre (P.) valait à cette époque, 3 fr. 40 environ : le change était

un peu plus élevé à La Rochelle.

Saint-Paul (1701-1703) : 80.000 P.

Président Gréhedan (1701-1703) : 1.259.149 P.

Baron de Breteuil (1703-1705) :

2.150.000 P.

Charles-Boromée (1703-1706) : 500.000 P.

Comte de Thorigni

(1705-1707) : 344.953 P.

Saint-François (1705-1709) : 795.000 P.

Le Sage

Salomon (1705-1709) : 740.000 P

Saint-Louis (1706-1707) : 400.000 P.

Aurore

(1706-1708) : 284.000 P.

Phélippeau (1707-1709) : 779.639 P.

Saint-Charles

(1707-1709) : 410.687 P.

Sint-Jean-Baptiste (1707-1709) : 258.966 P.

Hermione (1710-1713) : 810.000 P.

Grand Saint-Esprit (1711-1717) : 3.000.000 P.

Saint-Jean-Baptiste (1712-1717) : 250.000 P.

Grand Dauphin (1714-1717) :

900.000 P.

Saint-François (1714-1717) : 90.000 P.

Prince de Parme

(1715-1718) : 45.000 P.

Marie-Rose (1712-1715) : 480.000 P.

Grand

Saint-Esprit (1711-1717) : 3.000.000 P.

Dans ces sommes ne sont pas comprises les pacotilles, on peut les estimer à 15 % de la valeur du chargement. On devra se rappeler aussi que la valeur de la piastre était variable. Généralement elle était de un écu ou 4 livres. (1704) les écus de France étaient alors au titre de 11 deniers ; les piastres mexicaines au titre de 11 deniers, 2 grains, donc 2 grains par marc de différence. (Archives Nat. Marine B7 232). Il arrivait aussi que les Malouins ne voulaient pas toujours accepter les piastres au change fixé par le Gouvernement.

Mais il ne faudrait pas croire que tout était bénéfice dans ces expéditions ; les frais d'armement, les salaires de l'équipage, les primes d'assurances, l'achat des matières commerciales, les risques énormes courus par les navires (naufrages, incendies, prises par les flibustiers, confiscation par les autorités espagnoles, lorsque le commerce interlope était connu), réduisaient singulièrement les bénéfices ; cependant une bonne expédition donnait aux armateurs un bénéfice de 120 pour 100 ; la moyenne de 80 pour 100 peut être retenue.

L'épargne et l'économie, ces grands facteurs de la richesse, étaient aussi très familières aux Malouins. Un auteur qui, cependant, est généralement favorable aux armateurs de Saint-Malo, M. l'abbé Poulain, rapporte que ceux-ci cherchaient à s'exempter le plus possible des contributions et que certains d'eutre eux se retiraient dans leurs maisons de campagne, afin de ne pas fournir de logement aux troupes.

Aussi s'élevait-il souvent des conflits entre le fisc et les contribuables. Dans la matinée du 20 octobre 1710, tout Saint-Malo était en émoi, on venait d'apprendre l'arrestation, au lever du soleil, de l'armateur Lalande-Magon et du capitaine Porée. Depuis quelques jours, on se doutait bien que de graves événements allaient se passer. On savait que M. Ferrand, intendant de Bretagne, était venu à Saint-Malo le 28 septembre et avait eu de longs entretiens avec M. Lempereur, ordonnateur de la Marine. On n'ignorait pas non plus que des divergences profondes séparaient l'ordonnateur et l'intendant, au sujet du règlement de certaines affaires maritimes, mais jamais on aurait pensé que M. Lalande-Magon serait arrêté d'ordre du roi !

Avait-il été convaincu d'avoir fait comme tant d'autres, le commerce avec la Mer du Sud que prohibaient, plus au moins hypocritement, les ordonnances royales ? Avait-il recruté des équipages à l'étranger, contrevenu aux soumissions qu'il avait signées ? Les Malouins ne pouvaient le croire. Certes il brassait beaucoup d'affaires, mais il passait pour être un des armateurs et un des négociants les plus consciencieux du pays. On apprit, le lendemain, que son crime consistait dans le refus de payer un impôt. Le capitaine Allain Porée était considéré comme étant son complice. Voici les faits.

Le navire Notre-Dame de l'Assomption, capitaine Alain Porée, un des meilleurs hommes de mer auxquels Saint-Malo ait donné naissance, avait quitté ce port, le 13 février 1708, muni d'une autorisation demandée sous le prétexte ordinaire d'aller aux découvertes. Cette expédition, très mouvementée, passait pour avoir été très fructueuse. Le 28 août 1710, Alain Porée rentrait à Saint-Malo : Lempereur avisa immédiatement le Ministre, M. de Pontchartrain et lui donna à entendre que le Notre-Dame de l'Assomption rapportait près de 12.000.000 de livres, y compris les pacotilles et que les personnes intéressées dans l'entreprise s'attendaient de retirer un profit de 150% sur le capital engagé.

La déclaration officielle, faite par le capitaine Alain Porée quelques jours plus tard, ne dépassait pas 1.500.000 piastres, soit 4.197.500 livres, la piastre étant comptée en septembre 1710, à 3 livres 13 sols. Il est pour ainsi dire impossible de convertir cette somme de plus de 4.000 millions de livres en francs actuels, en raison des variations considérables du pouvoir d'achat ; on peut toutefois risquer le chiffre de 20 millions de francs (vers 1928). Ces gains inouïs excitaient la jalousie de l'étranger et Pontchartrain lui-même ne se cachait pas pour exprimer son ressentiment envers « ces négociants de Saint-Malo qui publiaient leurs richesses et excitent ainsi les Espagnols contre les Français ».

Après diverses tractations avec la cour d'Espagne, le gouvernement de Versailles saisit le Conseil qui, le 24 septembre, rendit un arrêt ordonnant la levée d'un indult de 6% sur l'Assomption, mais le roi estimant que les assujettis ne manqueraient pas de bonnes raisons pour soutenir que cette taxe était vraiment trop lourde, la réduisit à 4% ; l'impôt se montait donc à 167.900 livres.

En recevant la note, les Malouins hurlèrent comme des loups. En vérité, le Roi voulait les dépouiller ! M. Moreau, député de Saint-Malo au Conseil du Commerce, écrivit au Ministre une lettre hardie et menaçante, quand il apprit l'arrestation de MM. Lalande-Magon et Alain Porée : « Quel est donc leur crime, demandait-il au Ministre ?... Celui de ne pas vouloir donner une partie d'un bien qui leur est acquis pour avoir essuyé les risques de la mer et des ennemis ? Arrêter un homme de la conséquence (sic) de M. Lalande-Magon est chose d'un terrible exemple ; s'il se retirait du commerce et qu'à son imitation vingt autres particuliers de Saint-Malo eu fissent autant, certainement le royaume s’en ressentirait ». Le ministre, à vrai dire, ne fut pas bien effrayé par les menaces des armateurs ; il savait que le négoce était florissant à Saint-Malo et que les commerçants, armateurs et capitaines, se garderaient bien de se mettre en grève. Pontchartrain demeura inflexible ; toutefois le roi décida que l'indult ne serait calculé que sur le bénéfice net, les frais de l'armement déduits ; les Malouins s'ingénièrent, bien entendu, à les grossir ; finalement, ils durent payer une somme de 160.000 livres, sur les 4 millions encaissés ; il leur restait encore un joli bénéfice.

Aussi, en sortant libérés du château de Saint-Malo, le 16 octobre 1710, MM. Lalande-Magon et Alain Porée, qui avaient été privés de la liberté, pendant un peu plus de deux semaines, avaient un petit air guilleret et content. On l'eut eu à moins.

A toutes les époques, les femmes de Saint-Malo se sont intéressées à l'armement ; les documents officiels, dès le XVIIème siècle, les qualifient d'armatrices ou d'armateuses.

Au commencemént du XVIIème à l'apogée de la prospérité commerciale de la Cité Corsaire, trois femmes, « appartenant à la bonne société » (sic), s'occupèrent activement d'expéditions maritimes ; c'étaient Mesdames de Beauséjour Sauvage, Onfroy du Bourg et Lefèvre des Prés. En général, elles firent de bonnes affaires et le veuvage de deux d'entre elles leur donnant de longs loisirs, elles en profitèrent pour grossir leur magot. C'était aussi des femmes d'action que préféraient le commerce de la toile et du café à la lecture de la Chandelle de l'Ame, ouvrage édifiant d'un bénédictin anglais du couvent de Saint-Malo, qui faisait alors (j'entends l'ouvrage), l'admiration des pieuses Malouines.

Mme de Beauséjour-Sauvage arma à Saint-Malo, en 1712, deux navires pour la Mer du Sud, le Grand Duc du Maine et le Petit Duc du Maine. Partis de Saint-Malo le 20 novembre 1712, ils firent le commerce sur la côte du Chili et rentrèrent à Saint-Malo le 23 février 1716.

Mme veuve Guillaume Onfroy, dite Onfroy du Bourg, née Françoise Patard, arma La Sainte-Françoise. Parti de Saint-Malo en novembre 1714, le navire commerça longtemps devant Conception du Chili, mais, le 21 avril 1715, le feu prit à bord ; l'incendie se communiqua aux poudres ; le navire sauta ; une enquête établit qu'un matelot Thomas Bazin, couchant dans le réduit où se trouvaient quatre bottes d'eau-de-vie, voulut en piponner plusieurs pots ; il approcha sa chandelle et les vapeurs de l'alcool prirent feu. La pauvre veuve ne reçut même pas l'indemnité sur laquelle elle comptait, ayant payé bien régulièrement ses primes d'assurances : la Compagnie lui objecta que son commerce était interlope, « prohibé par l'Espagne, interdit par la France ». La Compagnie n'avait fait, cependant, aucune difficulté pour encaisser les primes.

Mme veuve Lefèvre Desprès, née Etiennette Lossieux, « pour endormir sa douleur » (? !) s'occupa d'armement ; elle réalisa de beaux bénéfices avec son navire le Marquis de Maillebois (250 tonneaux, 24 canons, 80 hommes), qui, parti de Saint-Malo, le 17 août 1714, n'y rentra que le 14 juillet 1718. Le Marquis de Maillebois fut le premier navire de France à rapporter du café de Bourbon.

Il convient de mentionner ici que le premier navire de France qui ait fait le tour du monde fut un navire malouin.

Dût l'amour-propre des Français en souffrir, il est certain qu'aucune des douze circumnavigations enregistrées pendant les deux siècles qui suivirent Magellan, n'a été effectuée par des navires battant notre pavillon. Bougainville déclare nettement que son voyage de 1766 à 1769 fut le premier de cette espèce entrepris par des Français ; le second navigateur fut Etienne Marchand (1790-1791) et le troisième Roquefeuil (1816-1819). On a même prétendu que Le Gentil de la Barbinais (1714-1718) et Pagès (1767-1771) ne sauraient être compris parmi les circumnavigateurs et M. Claret Fleuriot, leur historien, leur refuse même ce titre, parce que ces marins n'ont pas fait leur voyage sur un même navire et qu'ils ont usé, alternativement, de la voie de la mer et de la voie de la terre. L'Anglais James Burney a été plus radical encore ; en raison du mystère dont le Gentil de la Barbinais a enveloppé son voyage, James Burney a mis en doute sa réalité. Il semble bien, cependant, que Le Vainqueur, capitaine Jacques Bourdon, partit le 30 août 1714 de la baie de Cancale. Au Pérou Le Gentil s'embarqua sur Le Jupiter, commandé par Maurice Béven et c'est sur ce navire qu'il acheva sa circumnavigation.

Aussi bien serait-il injuste de refuser à certains navigateurs, originaires de Saint-Malo ou dont les navires étaient armés dans ce port, le mérite d'avoir accompli plusieurs circumnavigations ; il faut reconnaître leur vaillance et leur esprit de décision dans les expéditions à la Mer du Sud ; certes, les voyages aux découvertes, tolérés par la cour de Versailles, ne sauraient être considérés comme des voyages scientifiques ; les Malouins se préoccupaient fort peu de la géographie ; l'armement clandestin n'avait d'autre but que de gagner de l'argent ; mais, au cours de leurs voyages, ils mirent à profit, de nombreuses observations et osèrent affronter le cap Horn. Leurs découvertes sont plutôt rares; on peut seulement retenir celle d'un pauvre petit îlot, l'île de Beauchesne, qui porte encore le nom de ce navigateur ; mais ils ne sauraient revendiquer la découverte de l'archipel de Falkland, qui était bien connu avant l'arrivée des Malouins dans ces parages ; ils dressèrent seulement une meilleure cartographie de ces îles, appelées depuis Iles Malouines.

Ces réserves faites, on peut retenir que, de 1713 à 1719, onze navires français, la plupart de Saint-Malo, effectuèrent des voyages de circumnavigation.

Nous savons relativement peu de choses sur Le Grand Dauphin, armé à Saint-Malo par Guillaume Rouzier et qui est le premier navire français à avoir fait le tour du monde. Il partit de Saint-Malo le 17 janvier 1712 ; son capitaine, M. Dufresne des Saudrais, mourut à Canton d'où Le Grand Dauphin repartit, le 28 janvier 1713 ; il rentra à Saint-Malo le 28 juillet suivant.

L'histoire de la circumnavigation doit retenir encore les noms de Guillaume Collet Duportail, qui succéda sur Le Grand Dauphin à Dufresne des Saudrais, de Jacques Brunet, Henri Bouquet, Augustin Delarue, Louis Hervé, Labery ou de Labery, Forgeais de Langerie, Servan Collet de la Ville Collet, Ribetière de la Ville Bague et Godin Delaperche. On n'aura garde d'oublier parmi les bons navigateurs à la Mer du Sud le capitaine Battas du Chêne, homme de décision, énergique et humain. Il réussit à sauver une partie de l'équipage de son navire Le Content, décimé par le scorbut : « Avec des navets sauvages, il leur fit faire un bouillon qui les sauva ». Malgré les vicissitudes d'une longue et pénible campagne, Le Content, parti de Brest le 19 septembre 1720, rentra dans son port, toujours commandé par Battas, en janvier 1723. Il rapportait du Pérou une cargaison évaluée à 369.991 livres 2 sols 6 deniers.

(E. Dupont).

© Copyright - Tous droits réservés.