|

Bienvenue chez les Maudéziens |

SAINT-MAUDEZ |

Retour page d'accueil Retour Canton de Plélan-le-Petit

La commune de Saint-Maudez ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-MAUDEZ

Saint-Maudez est le dixième fils du roi d'Irlande Erélus (ou Erélée ou Ardée) et de Gentuse ou Gétive, son épouse. Saint-Maudez débarque en Bretagne, vers 528, non loin de Dol, avec sa soeur sainte Juvette et deux disciples, saint Botmel et saint Tudy.

Saint-Maudez est un démembrement de l'ancienne paroisse primitive de Corseul. Saint-Maudez apparaît pour la première fois dans les textes en 1187 en tant que chapelle de Corseul.

Son prieuré, fondé vers les années 500, et sa chapelle Saint-Jouan ou Saint-Jean, sont sous la tutelle des bénédictins de Saint-Malo-de-Dinan. Ils font partie des biens de l'abbaye de Marmoutier. La tradition prétend que ce prieuré aurait appartenu primitivement aux Templiers. Certains lieux-dits tels que Templiers, Saint-Jouan semblent révéler la présence jadis des Templiers.

Il existe dès 1208 une abbaye (ou prieuré) de chanoines réguliers. En effet, en 1208, Geoffroi de Thouars, donne à l'abbaye de Saint-Maudet (" abbacia Sancti Maudeti ") la chapelle de son château de Dinan (Anciens évêchés, VI, 149). Geoffroi de Thouars confirme aux abbayes de Saint-Maudet et de Beaulieu (en Mégrit) les donations faites par les seigneurs de Dinan (Anciens évêchés, VI, 150) : " Ego G. de Toarcio dux et comes Britannie omnibus Britannie episcopis baronibus et balivis et omnibus hominibus suis salutem ; notum vobis facio quod ego, amore Dei, concessi et hac carta mea confirmavi deo et abbacie Sancti Maudeti canonicis deo ibidem servientibus quecumque dona dominus J. de Meduana eidem contulit abbacie et quecumque dona Rollandus et Allanus de Dinanno dederunt et concesserunt abbacie Beate Marie de Bello Loco sicut in cartulis eorum confirmantur : concessi eciam quecumque eis in terra mea juste et racionabiliter possident a quocumque eis data fuerunt et concessa ; insuper eamdem abbaciam et omnes possessiones ejus ubicumque in terra mea fuerint in custodia mea et protectione et custodiam suscipio ; itaque vobis mando et districte precipio quatinus eamdem abbaciam et omnem terrain suam et homines et omnes possessiones ejus tanquam meas personas deffendendas et nullam et injuriam faciatis nec ab aliquo fieri permittatis, valete ; teste me apud Jugum, vigesima quinta die maii ". En 1224, Richard Le Maréchal, seigneur de Dinan, énumère et confirme les donations faites par ses prédécesseurs à l'abbaye de Beaulieu (Anciens évêchés, VI, 165). La dixme de Saint-Maudet, donnée à l'abbaye de Beaulieu par Juhel de Mayenne, est confirmée en 1224 par Richard Le Maréchal, époux de Gervaise de Dinan (Richardus Mareschallus, dominus Dinanni, et Gervasia ejus uxor) : " .. Item ex donatione Juhelli de Meduanae, dominium nostrum Sancti Maudeti cum pertinenciis suis ... ". Accord entre le prieur de Saint-Malo de Dinan et l'abbaye de Beaulieu pour les églises de Corseul et de Saint-Maudé (l'an 1253 - Anc. Ev. de Bret., tome IV, p. 413).

Saint-Maudez (Saint-Maudet) est une paroisse du diocèse de Saint-Malo et un prieuré-cure de l'abbaye de Beaulieu sous l'Ancien Régime. Supprimée à la Révolution, la paroisse de Saint-Maudez est rattachée pour moitié à celles de Plélan et de Vildé-Guingalan. Rétablie en 1804, elle est unie à celle de Saint-Michel-de-Plélan. Supprimée à nouveau en 1805, elle est rattachée à celle de La Landec, avant d'être rétablie en 1820 (ordonnance du 16 mars 1820).

L'ancienne paroisse de Saint-Maudez dépendait de la subdélégation de Dinan. La cure était présentée par l'abbé de Montfort. Le recteur ou prieur était seigneur de la paroisse. La paroisse de Saint-Maudez élit sa première municipalité en 1790. Cette commune cède à celle de Vildé-Guingalan le village de la Ville-Rouault en échange d’une partie du village du Bas-Guyac (ordonnance du 19 mars 1834).

On rencontre les appellations suivantes : Capella S. Maudeti (en 1187), Eccl. S. Maudeti de Corsoit (en 1207), abbacia S. Maudeti (en 1208), Eccl. S. Maudeti (en 1253), Eccl. de S. Maudeto (vers 1330), Saint Maude (au XVème siècle). La graphie Saint-Maudé est fréquente au début du XIXème siècle.

Note 1 : la commune de Saint-Maudez est formée des villages : l'Ile, la Croix-Restif, Villorieux, Fondrille, Haut et Bas Kervain, les Ouches, Saint-Jouan, le Bas et le Haut Guyac, l'Epivan, etc ... ;

Note 2 : Renseignements économiques et statistiques. — Superficie : 526 hectares. Population. — En 1778 : 8 baptêmes, 2 mariages, 7 décès (Archives I.-et-V., C 1416). — En 1790 : 305 habitants dont 63 hommes, sur lesquels 48 citoyens actifs, la journée de travail prisée à 10 sols, 60 femmes et filles et 182 personnes des deux sexes au-dessous de 18 ans. — L'an XII (1803-1804) : 279 habitants. — En 1808 : 315 h. — En 1851 : 356 h. — En 1870 : 367 h. — En 1880 : 359 h. — En 1889 : 371 h. — En 1912 : 328 h. — En 1922 : 317 h. Impôts. — En 1778 : 62 contribuables, dont 35 payant moins de 3 l. — Capitation en 1770 : 163 l. 17 s. — En 1790 : 304 l. 10 s. — Vingtièmes en 1787 : 541 l. 4 s. — En 1790 : 548 l. 6 s. — Fouages en 1767 : 150 l. 11 s. — En 1790 : 181 l. 18 s.

![]()

PATRIMOINE de SAINT-MAUDEZ

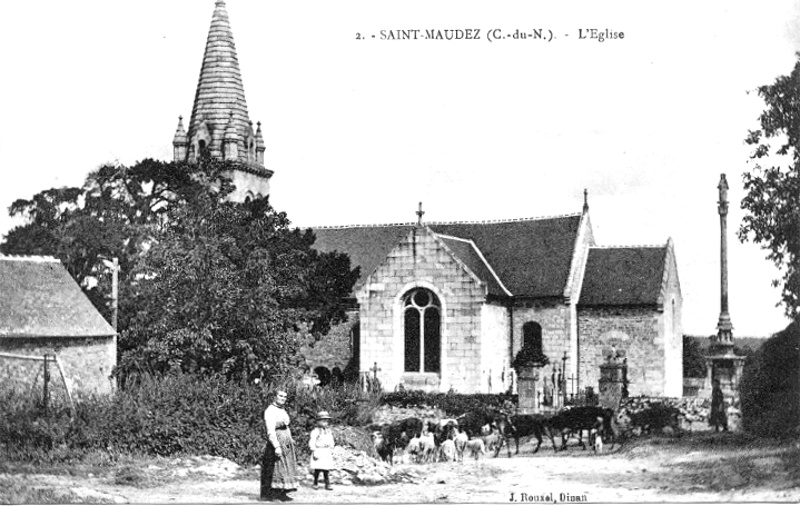

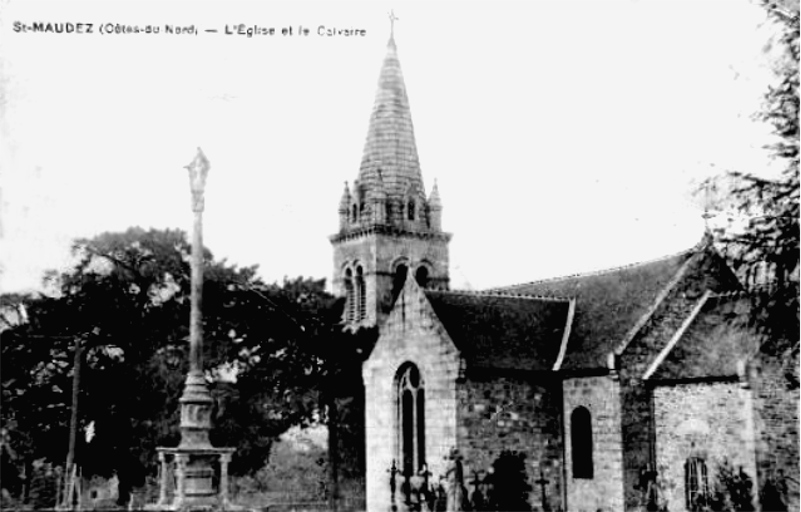

![]() l'église Saint-Maudez

(1774-1789), oeuvre de l'architecte Claude Even et financée en partie par

la famille Gouyon de Thomatz. Cette église, en forme de croix latine, remplace l'ancienne église

paroissiale détruite au XVIIIème siècle. Dès 1750 l'ancienne église était

en grande partie ruinée et écroulée. D'un édifice en croix latine, seuls

subsistaient le choeur et le carré de transept, dont les arcades des deux

ailes avaient été bouchées et qui servait de nef. Le pignon oriental était

de plus disloqué, les murs latéraux surplombés et la charpente pourrie.

Les plans d'un nouvel édifice furent dressés à Saint-Servan le 12 mai

1751 par l'architecte Verron, et les travaux adjugés en 1753 à un nommé

Le Bourgeois ; mais, ce dernier étant insolvable, ils ne furent pas exécutés.

Un nouveau plan fut dressé le 23 août 1771 par Claude Even, ingénieur des

Ponts et Chaussées au département de Rennes et les travaux commencés en

1774 par Nicolas-Julien Le Hardy, sous le cautionnement de Jean Plessix, maître

maçon de Dinan. Ils étaient inachevés en 1785 mais terminés en 1792 à l'exception

du clocher et de la sacristie. L'église est alors qualifiée de neuve et

spacieuse, ayant 38 pieds de long mais pas de tour. La première pierre de

celle-ci fut bénite le 26 septembre 1875. Le plan primitif fut dressé par

M. Meslay et les travaux confiés à l'entreprise Joubeau, père et fils,

puis résiliés et repris par M. Louis Bodin. Lors de cette reprise, le plan

fut simplifié par M. Guépin, architecte. Le choeur fut entièrement refait

et agrandi et les ailes du transept construites en 1902, travaux exécutés

sur les plans de M. Morvan par M. Réglain, entrepreneur (R. Couffon). La bénédiction

de l'église, ainsi rebâtie en partie, eut lieu le 14 décembre 1902. L'église est composée

d'une nef à deux transepts. La tour est de 1875. Le

choeur et le transept sont de 1902. " Mobilier : Maître-autel du

XVIIIème siècle ; statues anciennes de saint Maudez, sainte Vierge et

saint Marcou et, parmi les modernes, celle de saint Yves ; dans la chapelle

des fonts, Crucifix ancien en pierre provenant d'une croix ; à l'extérieur,

statue ancienne de saint Maudez, croix monolithe de grande hauteur et croix

des Templiers " (R. Couffon). L'église abrite un bénitier creusé

dans une colonne romaine, une crucifixion en bas-relief de granit du XVème siècle et une

Vierge à l'Enfant, en bois, du XVIème

siècle. A l'extérieur de l'édifice, se trouve un cadran solaire daté de 1804 ;

l'église Saint-Maudez

(1774-1789), oeuvre de l'architecte Claude Even et financée en partie par

la famille Gouyon de Thomatz. Cette église, en forme de croix latine, remplace l'ancienne église

paroissiale détruite au XVIIIème siècle. Dès 1750 l'ancienne église était

en grande partie ruinée et écroulée. D'un édifice en croix latine, seuls

subsistaient le choeur et le carré de transept, dont les arcades des deux

ailes avaient été bouchées et qui servait de nef. Le pignon oriental était

de plus disloqué, les murs latéraux surplombés et la charpente pourrie.

Les plans d'un nouvel édifice furent dressés à Saint-Servan le 12 mai

1751 par l'architecte Verron, et les travaux adjugés en 1753 à un nommé

Le Bourgeois ; mais, ce dernier étant insolvable, ils ne furent pas exécutés.

Un nouveau plan fut dressé le 23 août 1771 par Claude Even, ingénieur des

Ponts et Chaussées au département de Rennes et les travaux commencés en

1774 par Nicolas-Julien Le Hardy, sous le cautionnement de Jean Plessix, maître

maçon de Dinan. Ils étaient inachevés en 1785 mais terminés en 1792 à l'exception

du clocher et de la sacristie. L'église est alors qualifiée de neuve et

spacieuse, ayant 38 pieds de long mais pas de tour. La première pierre de

celle-ci fut bénite le 26 septembre 1875. Le plan primitif fut dressé par

M. Meslay et les travaux confiés à l'entreprise Joubeau, père et fils,

puis résiliés et repris par M. Louis Bodin. Lors de cette reprise, le plan

fut simplifié par M. Guépin, architecte. Le choeur fut entièrement refait

et agrandi et les ailes du transept construites en 1902, travaux exécutés

sur les plans de M. Morvan par M. Réglain, entrepreneur (R. Couffon). La bénédiction

de l'église, ainsi rebâtie en partie, eut lieu le 14 décembre 1902. L'église est composée

d'une nef à deux transepts. La tour est de 1875. Le

choeur et le transept sont de 1902. " Mobilier : Maître-autel du

XVIIIème siècle ; statues anciennes de saint Maudez, sainte Vierge et

saint Marcou et, parmi les modernes, celle de saint Yves ; dans la chapelle

des fonts, Crucifix ancien en pierre provenant d'une croix ; à l'extérieur,

statue ancienne de saint Maudez, croix monolithe de grande hauteur et croix

des Templiers " (R. Couffon). L'église abrite un bénitier creusé

dans une colonne romaine, une crucifixion en bas-relief de granit du XVème siècle et une

Vierge à l'Enfant, en bois, du XVIème

siècle. A l'extérieur de l'édifice, se trouve un cadran solaire daté de 1804 ;

Voir

![]() "

La

paroisse de Saint-Maudez

".

"

La

paroisse de Saint-Maudez

".

Voir

![]() "

Le

clergé de Saint-Maudez

".

"

Le

clergé de Saint-Maudez

".

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Jouan, aujourd'hui disparue. C’était un prieuré de

Beaulieu, déjà en ruines au XVIIIème siècle. Plusieurs pierres sculptées

en provenant sont conservées dans le parc de Thaumatz ;

l'ancienne

chapelle Saint-Jouan, aujourd'hui disparue. C’était un prieuré de

Beaulieu, déjà en ruines au XVIIIème siècle. Plusieurs pierres sculptées

en provenant sont conservées dans le parc de Thaumatz ;

![]() les deux croix du cimetière, l'une du XIIIème siècle et

l'autre du XIVème siècle ;

les deux croix du cimetière, l'une du XIIIème siècle et

l'autre du XIVème siècle ;

![]() le calvaire des Croix-Orin, vers Guyac ;

le calvaire des Croix-Orin, vers Guyac ;

![]() le calvaire des Templiers (1774), situé au cimetière ;

le calvaire des Templiers (1774), situé au cimetière ;

![]() le château de Thaumatz ou Thomatz (XVI-XVIIème siècle), édifié

par la famille Gouyon-Thomatz (ou Goyon) et propriété de cette famille jusqu'en 1839.

La famille Gouyon-Thaumatz est une branche cadette des Gouyon-Matignon.

Alexis Claude Louis, né à Thaumatz, épouse, vers 1760, Renée Picot du

Bois-Feuillet. Sans enfant, il décède en 1839. Ses biens

reviennent à sa petite-nièce Victoire Marie Picot de Plédran, mariée à

Aimé Pierre Mathurin de Lourmel. Certain historiens y voient un avant-poste

des Romains, d'autres un fief des chevaliers du Temple. Ce château possède

une chapelle privée, de plan rectangulaire, construite vers 1830. Le sommet d'une cheminée porte

les armes des Gouyon (ou Goyon) ;

le château de Thaumatz ou Thomatz (XVI-XVIIème siècle), édifié

par la famille Gouyon-Thomatz (ou Goyon) et propriété de cette famille jusqu'en 1839.

La famille Gouyon-Thaumatz est une branche cadette des Gouyon-Matignon.

Alexis Claude Louis, né à Thaumatz, épouse, vers 1760, Renée Picot du

Bois-Feuillet. Sans enfant, il décède en 1839. Ses biens

reviennent à sa petite-nièce Victoire Marie Picot de Plédran, mariée à

Aimé Pierre Mathurin de Lourmel. Certain historiens y voient un avant-poste

des Romains, d'autres un fief des chevaliers du Temple. Ce château possède

une chapelle privée, de plan rectangulaire, construite vers 1830. Le sommet d'une cheminée porte

les armes des Gouyon (ou Goyon) ;

![]() la fontaine de Gouyon (XVII-XVIIIème

siècle), située sur la route de Corseul ;

la fontaine de Gouyon (XVII-XVIIIème

siècle), située sur la route de Corseul ;

![]() le

moulin

à eau dit le Petit-Helleu ;

le

moulin

à eau dit le Petit-Helleu ;

A signaler aussi :

![]() les

vestiges d'un vieil édifice appelé le Temple des Templiers, situés non

loin du cimetière et du presbytère (voir inventaire de 1805) ;

les

vestiges d'un vieil édifice appelé le Temple des Templiers, situés non

loin du cimetière et du presbytère (voir inventaire de 1805) ;

![]() l'ancien

prieuré relevant de l'abbaye de Beaulieu et situé au sud à Saint-Jouan

(ruiné dès le XVIIIème siècle). Quelques pierres sont encore visibles

dans le château de Thaumatz ;

l'ancien

prieuré relevant de l'abbaye de Beaulieu et situé au sud à Saint-Jouan

(ruiné dès le XVIIIème siècle). Quelques pierres sont encore visibles

dans le château de Thaumatz ;

Voir

![]() "

Informations

diverses sur la ville de Saint-Maudez ".

"

Informations

diverses sur la ville de Saint-Maudez ".

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de SAINT-MAUDEZ

LES NOBLES A SAINT-MAUDEZ L'AN 1472. Lors de la Montre de l'archidiaconé de Dinan en l'évêché de Saint-Malo, tenue par noble Guillaume Chauvin, sieur du Bois, chancelier de Bretagne, et Jean Manhugeon, grand maître de l'artillerie, commissaire du Duc, le 5-6 mai 1472, les nobles suivants de la Ville de St-Mandé (Saint-Maudez) sont mentionnés : — Thomas Busson, jusarmier en brigandine ; — François de Vauduvise, non comparu (D'après des Salles : Evêché de Saint-Malo, anciennes réformations, op. cit., p. 309).

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 2 nobles de Saint-Maudez :

![]() François DE

VAUNOUAISE de Vaunouaise (100 livres de revenu) : défaillant ;

François DE

VAUNOUAISE de Vaunouaise (100 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Thomas BUSSON, avocat

de DOL : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

Thomas BUSSON, avocat

de DOL : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

© Copyright - Tous droits réservés.