|

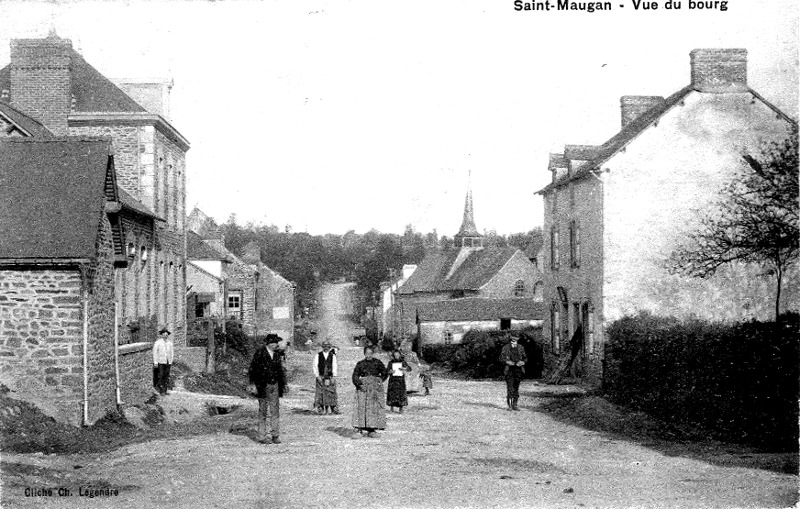

Bienvenue chez les Malganais |

SAINT-MAUGAN |

Retour page d'accueil Retour Canton de Saint-Méen-le-Grand

La commune de

Saint-Maugan ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-MAUGAN

Saint-Maugan vient de Malgand ou Maugand, abbé de Saint-Méen-le-Grand.

Saint-Maugan est un démembrement de l'ancienne paroisse primitive d'Iffendic. Vers 1152, le territoire de Saint-Maugon appartient à l'abbaye Saint-Jacques de Montfort qui érige un prieuré sur les terres données par Geffroy Ferrier ou Fevrier, propriétaire du château de Vauferrier.

La paroisse de Saint-Maugand semble remonter tout au moins au XIIème siècle, car elle existait déjà en 1152, lorsque fut fondée l'abbaye de Montfort. Les religieux de ce monastère créèrent à Saint-Maugand un prieuré-cure. Le prieur-recteur est choisi à l'origine parmi les chanoines réguliers de Montfort et présenté à l'évêque par leur abbé. Les dîmes de la paroisse appartenaient au XVIIIème siècle, pour un tiers seulement, au prieur-recteur, et pour le reste au seigneur du Vauferrier (Pouillé de Rennes).

En 1642 Jean-Baptiste d'Andigné achète d'avec le duc de la Trémoille les fiefs de la Vairie d'Iffendic, s'étendant en Iffendic, Saint-Gonlay et Saint-Maugan, et faisant auparavant partie du comté de Montfort.Louis XIV, par lettres datées d'avril 1707, unit, en faveur de Charles-René d'Andigné, capitaine au régiment de la reine, les trois châtellenies de la Châsse, de Saint-Malon et de Cahideuc en une seule et même châtellenie sous le nom de la Châsse ; celle-ci étend alors sa haute justice en dix paroisses : Iffendic, Bléruais, Saint-Malon, Saint-Maugan, Saint-Gonlay, le Boisgervily, Monterfil, Paimpont, Saint-Jean de Montfort et Coulon (Archives du Parlement de Bretagne). La paroisse de Saint-Maugan dépendait jadis de l'ancien évêché de Saint-Malo. Les manoirs du Vauferrier, de la Houssaye, de la Haye, des Hêtres, etc ... sont connus dès 1370.

On rencontre les appellations suivantes : Parochia de Sancto Magaldo (au XIIème siècle), ecclesia de Sancto Maugand (au XVIème siècle).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Saint-Maugan : Guillaume Eberard (chanoine de Saint-Malo, décédé vers 1562). Frère Jean Hubert (chanoine régulier de Montfort, pourvu le 26 janvier 1562, résigna l'année suivante). Jean Faverays (prit possession en 1563 et résigna en 1565). Pierre Odye (fut pourvu en cour de Rome en 1565). Pierre Eder (décédé vers 1591). Frère Jean Corbes (religieux de Montfort, fut pourvu le 23 novembre 1591). Olivier Orain (prit possession le 24 janvier 1601 ; décédé en 1603). Frère Daniel Chorin (moine de Paimpont, prit possession le 1er juin 1603). Frère Olivier-Guillaume Desbois (en 1623, résigna en 1635). Frère Guy Le Moine (chanoine régulier de Paimpont, fut pourvu le 2 octobre 1635). Nicolas Le Feubvre (précéda le suivant). Jean Aussant (prêtre de Rennes, pourvu en 1641, résigna en faveur du suivant). Jean Le Tourneux (prêtre de Saint-Malo, fut pourvu en 1642 ; décédé vers 1667). Frère Michel Le Camus (fut pourvu le 16 février 1667). Louis Le Tanneux (rendit aveu au roi en 1679 et résigna en faveur du suivant). Marc Jollive (fut pourvu le 2 septembre 1682 ; décédé en 1719). Julien Macé (fut pourvu le 31 mars 1719 ; décédé vers 1744). Jean-Baptiste Foucher ( fut pourvu le 21 janvier 1744 ; décédé en 1758). Michel Foucher (fut pourvu le 24 octobre 1758 ; décédé en 1786). Pierre Rolland (chapelain de la Châsse, fut pourvu le 17 avril 1786 ; il gouverna jusqu'à la Révolution et fut réinstallé en 1803 ; décédé en 1814). Pierre Courtel (1814-1831). Julien Denieul (1832-1840). Joseph Depoix (1840-1864). N... Lefranc (1864-1873). Guillaume Rolland (à partir de 1873), .....

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Saint-Maugan en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Saint-Maugan en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de SAINT-MAUGAN

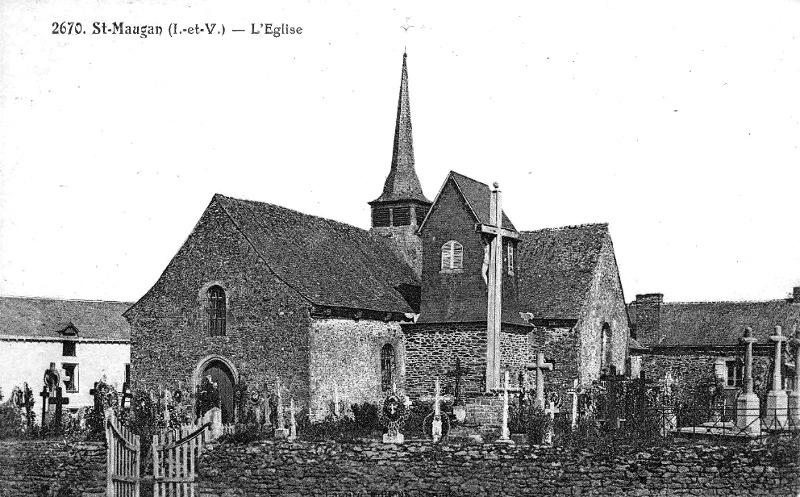

![]() l'église

Saint-Maugan (XII-XIXème siècle), restaurée entre 1830 et 1836 par le

vicomte du Pontavice. Dédiée à saint Malgand ou Maugan ou Maugand, abbé

breton fêté le 24 septembre, cette église est ancienne, mais sans

architecture. Elle se compose d'une simple nef terminée par un chevet

droit, et ayant au Sud une seule chapelle communiquant avec elle par une

double arcade gothique. Cette partie de l'église, aussi bien que le choeur,

semble des XVème et XVIème siècles, mais le bas de la nef a été

reconstruit en 1719. Les droits de supériorité appartenaient, à

l'origine, en cette église au sire de Montfort ; mais le duc de la Trémoille

ayant vendu, en 1642, son fief de Saint-Maugan à Jean-Baptiste d'Andigné,

seigneur de la Châsse, celui-ci devint premier prééminencier à

Saint-Maugan (Saint-Maugand). Quant au droit de fondateur et aux autres prééminences,

ils appartenaient au seigneur du Vauferrier, à cause, semble-t-il, de son

fief de la Baudonnière ; aussi ce seigneur avait-il en 1682 un banc, un

enfeu, une litre et ses armoiries dans l'église de Saint-Maugan (nota : le

seigneur du Vauferrier jouissait aussi en 1679 d'un droit de quintaine sur

les mariés de la paroisse - Archives Nationales, P. 1710). A la même époque,

le seigneur de la Basse-Ardaine y jouissait aussi de quelques prééminences.

Actuellement on remarque encore dans l'église de SaintMaugan deux

tombeaux arqués, l'un dans le choeur, du côté de l'évangile, et l'autre

dans la nef. La labe du chanceau est ornementée dans le style fleuri du

XVème siècle ; elle renferme une pierre tombale qui porte gravées sous

deux arcatures trilobées une croix et une épée ; mais il n'y a point

d'inscription. Quant à la chapelle placée au Sud de la nef, elle devait être

prohibitive à l'origine et appartenir aux seigneurs du Vauferrier, car on y

voit encore dans une fenêtre les armoiries de cette famille : d'or au

chef de sable. A propos de cette verrière, rappelons qu'il existait

jadis une fabrique de vitraux peints à Saint-Maugan ; elle était tenue en

1654 par le verrier italien Damiano Racheto, qui obtint alors des lettres de

naturalisation (Bulletin de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine,

XII, 199). La confrérie du Rosaire fut érigée en cette église, le 8

septembre 1634, par le P. Rolland Doré, dominicain du couvent de Dinan ;

elle a été rétablie en 1818. Une messe matinale fut fondée pour chaque

dimanche, en 1754, par Malo Blanchard et Renée Le Vayer, seigneur et dame

de la Buharaye, ainsi que par leur fils Malo Blanchard, alors diacre. Le

chapelain jouissait de 60 livres de rente (Pouillé de Rennes). L'église se compose d'une nef à chevet

droit accostée au sud d'une chapelle (XV-XVIème siècle) appartenant jadis

aux seigneurs du Vauferrier. Le seigneur de Cahideuc avaient également des prééminences

en l'église de Saint-Maugan. La chapelle communique à l'intérieur avec la

nef par une double arcade en arc brisé reposant sue une colonne centrale.

Le bas de la nef date de 1719. Les vestiges de l'ancien édifice roman,

prieuré-cure fondé par l'abbaye Saint-Jean, sont visibles dans le mur-nord

de la nef. Le mur sud possède un cadran solaire en ardoise aux armes des

seigneurs du Vauferrier et de leurs alliances. La sacristie date de 1730. La

statue de saint Maugan date du XVIIIème siècle. On y trouve un banc seigneurial qui

date du XVIIème siècle. On trouve aussi dans le choeur et dans la nef deux

tombes-arcades et des pierres tombales. Cette église est délabrée en 1925 et rénovée en 1946 ;

l'église

Saint-Maugan (XII-XIXème siècle), restaurée entre 1830 et 1836 par le

vicomte du Pontavice. Dédiée à saint Malgand ou Maugan ou Maugand, abbé

breton fêté le 24 septembre, cette église est ancienne, mais sans

architecture. Elle se compose d'une simple nef terminée par un chevet

droit, et ayant au Sud une seule chapelle communiquant avec elle par une

double arcade gothique. Cette partie de l'église, aussi bien que le choeur,

semble des XVème et XVIème siècles, mais le bas de la nef a été

reconstruit en 1719. Les droits de supériorité appartenaient, à

l'origine, en cette église au sire de Montfort ; mais le duc de la Trémoille

ayant vendu, en 1642, son fief de Saint-Maugan à Jean-Baptiste d'Andigné,

seigneur de la Châsse, celui-ci devint premier prééminencier à

Saint-Maugan (Saint-Maugand). Quant au droit de fondateur et aux autres prééminences,

ils appartenaient au seigneur du Vauferrier, à cause, semble-t-il, de son

fief de la Baudonnière ; aussi ce seigneur avait-il en 1682 un banc, un

enfeu, une litre et ses armoiries dans l'église de Saint-Maugan (nota : le

seigneur du Vauferrier jouissait aussi en 1679 d'un droit de quintaine sur

les mariés de la paroisse - Archives Nationales, P. 1710). A la même époque,

le seigneur de la Basse-Ardaine y jouissait aussi de quelques prééminences.

Actuellement on remarque encore dans l'église de SaintMaugan deux

tombeaux arqués, l'un dans le choeur, du côté de l'évangile, et l'autre

dans la nef. La labe du chanceau est ornementée dans le style fleuri du

XVème siècle ; elle renferme une pierre tombale qui porte gravées sous

deux arcatures trilobées une croix et une épée ; mais il n'y a point

d'inscription. Quant à la chapelle placée au Sud de la nef, elle devait être

prohibitive à l'origine et appartenir aux seigneurs du Vauferrier, car on y

voit encore dans une fenêtre les armoiries de cette famille : d'or au

chef de sable. A propos de cette verrière, rappelons qu'il existait

jadis une fabrique de vitraux peints à Saint-Maugan ; elle était tenue en

1654 par le verrier italien Damiano Racheto, qui obtint alors des lettres de

naturalisation (Bulletin de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine,

XII, 199). La confrérie du Rosaire fut érigée en cette église, le 8

septembre 1634, par le P. Rolland Doré, dominicain du couvent de Dinan ;

elle a été rétablie en 1818. Une messe matinale fut fondée pour chaque

dimanche, en 1754, par Malo Blanchard et Renée Le Vayer, seigneur et dame

de la Buharaye, ainsi que par leur fils Malo Blanchard, alors diacre. Le

chapelain jouissait de 60 livres de rente (Pouillé de Rennes). L'église se compose d'une nef à chevet

droit accostée au sud d'une chapelle (XV-XVIème siècle) appartenant jadis

aux seigneurs du Vauferrier. Le seigneur de Cahideuc avaient également des prééminences

en l'église de Saint-Maugan. La chapelle communique à l'intérieur avec la

nef par une double arcade en arc brisé reposant sue une colonne centrale.

Le bas de la nef date de 1719. Les vestiges de l'ancien édifice roman,

prieuré-cure fondé par l'abbaye Saint-Jean, sont visibles dans le mur-nord

de la nef. Le mur sud possède un cadran solaire en ardoise aux armes des

seigneurs du Vauferrier et de leurs alliances. La sacristie date de 1730. La

statue de saint Maugan date du XVIIIème siècle. On y trouve un banc seigneurial qui

date du XVIIème siècle. On trouve aussi dans le choeur et dans la nef deux

tombes-arcades et des pierres tombales. Cette église est délabrée en 1925 et rénovée en 1946 ;

![]() la

chapelle Saint-Antoine (XVII-XIXème siècle), située au lieu-dit Le

Paillouis et restaurée au XIXème siècle. Au dessus de la porte du

transept sud se trouve un écusson martelé et qui porte la date de 1663 ;

la

chapelle Saint-Antoine (XVII-XIXème siècle), située au lieu-dit Le

Paillouis et restaurée au XIXème siècle. Au dessus de la porte du

transept sud se trouve un écusson martelé et qui porte la date de 1663 ;

![]() l'ancien

prieuré de Saint-Maugan (ou Saint-Maugand), aujourd'hui disparu, et jadis

membre de l'abbaye de Montfort. Lorsque fut fondée l'abbaye de Montfort en

1152, Geffroy Fevrier ou Ferrier donna un champ en Saint-Maugan au nouveau

monastère avec le consentement de ses fils ; en même temps, les trois fils

d'un nommé Bernard abandonnèrent aux moines leur dîme, et deux autres

personnages, Gautier et Hervé, engagèrent leur portion en faveur du monastère

pour la somme de 9 sols : « Sancto Magaldo, Gaufridus Fevreri dedit

campum concedentibus filiis suis ; tres filii Bernardi dederunt decimam suam,

duo vero reliqui Gauterius et Herveus in vadimonium tradiderunt suam partem

pro novem solidis ». (D. Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I,

615). C'est de cette famille Ferrier que durent descendre les seigneurs du

Vau-Ferrier (Vauferrier), en Saint-Maugan, qui étaient encore au XVIIIème

siècle seigneurs fondateurs de la paroisse. Cette donation fut probablement

l'origine du prieuré-cure de Saint-Maugan, et de cette paroisse sortit

Guillaume de Saint-Maugand, élu abbé de Montfort vers l'an 1190. Les

comtes de Montfort, naturellement seigneurs supérieurs de ce prieuré établi

dans leur fief, voulurent que le titulaire célébrât « quatre services

solennels aux quatre grandes fêtes de l'année, avec prières nominales »

pour leurs ancêtres (Déclaration du comté de Montfort en 1682). Le 2 mai

1679, le prieur-recteur Louis Le Tanneux rendit aveu au roi pour son bénéfice

; il possédait alors : un logis prioral et presbytéral avec cour, écurie

et pressoir ; — un petit jardin ; — un petit vivier ; — un petit

verger ; — la pièce de la Châtaigneraye ; — le clos de l'Aumône ; —

une prée de 3 journées ; — un petit bois de haute futaie ; — le tiers

des dîmes de toutes espèces de grains, lins et chanvres, en Saint-Maugan ;

— le tiers des dîmes de blateries, comme seigle, avoine et bled noir, en

Iffendic ; — enfin, une rente de 15 deniers sur une maison sise au village

de la Croix-Mahéac (Archives départementales de la Loire-Inférieure).

Tout cela ne rapportait qu'environ 800 livres de revenu au XVIIIème siècle

encore y avait-il tant de charges à remplir, qu'en 1730 le prieur-recteur

Julien Macé déclara au bureau diocésain de Saint-Malo que les revenus de

son bénéfice ne montaient, toutes charges déduites, qu'à la très-minime

somme de 124 livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine). A cette

époque et depuis quelque temps déjà, les chanoines réguliers de Montfort

avaient abandonné l'administration de Saint-Maugan à des prêtres séculiers

; le dernier prieur-recteur appartenant à leur congrégation fut frère

Michel Le Camus, nommé en 1667 (abbé Guillotin de Corson). Son successeur,

Louis Le Tanneux, fit enregistrer les armoiries suivantes : d'azur au

chevron d'or chargé de trois croisettes d'azur (Armorial général ms. de 1698) ;

l'ancien

prieuré de Saint-Maugan (ou Saint-Maugand), aujourd'hui disparu, et jadis

membre de l'abbaye de Montfort. Lorsque fut fondée l'abbaye de Montfort en

1152, Geffroy Fevrier ou Ferrier donna un champ en Saint-Maugan au nouveau

monastère avec le consentement de ses fils ; en même temps, les trois fils

d'un nommé Bernard abandonnèrent aux moines leur dîme, et deux autres

personnages, Gautier et Hervé, engagèrent leur portion en faveur du monastère

pour la somme de 9 sols : « Sancto Magaldo, Gaufridus Fevreri dedit

campum concedentibus filiis suis ; tres filii Bernardi dederunt decimam suam,

duo vero reliqui Gauterius et Herveus in vadimonium tradiderunt suam partem

pro novem solidis ». (D. Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I,

615). C'est de cette famille Ferrier que durent descendre les seigneurs du

Vau-Ferrier (Vauferrier), en Saint-Maugan, qui étaient encore au XVIIIème

siècle seigneurs fondateurs de la paroisse. Cette donation fut probablement

l'origine du prieuré-cure de Saint-Maugan, et de cette paroisse sortit

Guillaume de Saint-Maugand, élu abbé de Montfort vers l'an 1190. Les

comtes de Montfort, naturellement seigneurs supérieurs de ce prieuré établi

dans leur fief, voulurent que le titulaire célébrât « quatre services

solennels aux quatre grandes fêtes de l'année, avec prières nominales »

pour leurs ancêtres (Déclaration du comté de Montfort en 1682). Le 2 mai

1679, le prieur-recteur Louis Le Tanneux rendit aveu au roi pour son bénéfice

; il possédait alors : un logis prioral et presbytéral avec cour, écurie

et pressoir ; — un petit jardin ; — un petit vivier ; — un petit

verger ; — la pièce de la Châtaigneraye ; — le clos de l'Aumône ; —

une prée de 3 journées ; — un petit bois de haute futaie ; — le tiers

des dîmes de toutes espèces de grains, lins et chanvres, en Saint-Maugan ;

— le tiers des dîmes de blateries, comme seigle, avoine et bled noir, en

Iffendic ; — enfin, une rente de 15 deniers sur une maison sise au village

de la Croix-Mahéac (Archives départementales de la Loire-Inférieure).

Tout cela ne rapportait qu'environ 800 livres de revenu au XVIIIème siècle

encore y avait-il tant de charges à remplir, qu'en 1730 le prieur-recteur

Julien Macé déclara au bureau diocésain de Saint-Malo que les revenus de

son bénéfice ne montaient, toutes charges déduites, qu'à la très-minime

somme de 124 livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine). A cette

époque et depuis quelque temps déjà, les chanoines réguliers de Montfort

avaient abandonné l'administration de Saint-Maugan à des prêtres séculiers

; le dernier prieur-recteur appartenant à leur congrégation fut frère

Michel Le Camus, nommé en 1667 (abbé Guillotin de Corson). Son successeur,

Louis Le Tanneux, fit enregistrer les armoiries suivantes : d'azur au

chevron d'or chargé de trois croisettes d'azur (Armorial général ms. de 1698) ;

![]() le

manoir ou château du Vauferrier (1370 – XVIIème siècle).

Il est accosté de deux grands pavillons peu saillants. On y trouve les armes de la famille Vau-Ferrier ou Vauferrier.

Propriété de Jehan du Vauferrier (ou Vauferie) en 1480. Il possédait autrefois une chapelle privée désaffectée dès le

XVIIème siècle (elle était abandonnée et presque en ruine dès 1708). Il avait jadis un droit de haute justice et un droit de

quintaine. Propriété de la famille Vau-Ferrier ou Vauferrier (en 1370 et au XVIIIème siècle) ;

le

manoir ou château du Vauferrier (1370 – XVIIème siècle).

Il est accosté de deux grands pavillons peu saillants. On y trouve les armes de la famille Vau-Ferrier ou Vauferrier.

Propriété de Jehan du Vauferrier (ou Vauferie) en 1480. Il possédait autrefois une chapelle privée désaffectée dès le

XVIIème siècle (elle était abandonnée et presque en ruine dès 1708). Il avait jadis un droit de haute justice et un droit de

quintaine. Propriété de la famille Vau-Ferrier ou Vauferrier (en 1370 et au XVIIIème siècle) ;

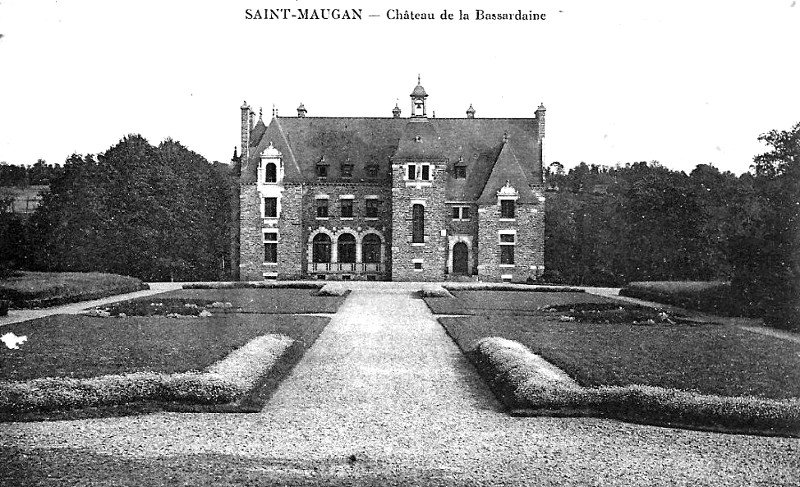

![]() le

manoir de la Basse-Ardaine (1903). Il possédait jadis une chapelle privée,

signalée en 1682 et fondée de messes. Propriété successive des

familles du Vau-Ferrier (en 1427), Cojalu (en 1449), Callouel (en 1513), Thomas

(au XVIIIème siècle), Bésuchet, Pontavice. Propriété de Jehan du Vauferrier

(ou Vauferie) en 1480. Ce manoir est reconstruit en 1903 par la famille Pontavice ;

le

manoir de la Basse-Ardaine (1903). Il possédait jadis une chapelle privée,

signalée en 1682 et fondée de messes. Propriété successive des

familles du Vau-Ferrier (en 1427), Cojalu (en 1449), Callouel (en 1513), Thomas

(au XVIIIème siècle), Bésuchet, Pontavice. Propriété de Jehan du Vauferrier

(ou Vauferie) en 1480. Ce manoir est reconstruit en 1903 par la famille Pontavice ;

A signaler aussi :

![]() le

manoir de Monteray ou Monterey, situé route de Bois-Gervilly et reconstruit. Il possédait

jadis une chapelle privée reconstruite. L'ancienne chapelle Saint-Augustin de

ce manoir, fondée de messes, n'existe plus. Mais la famille de Farcy, qui

possède à la fin du XIXème siècle Montoray, y a construit une belle

chapelle gothique dédiée à saint Augustin et desservie parfois. Propriété successive des familles

Damont seigneurs de la Régnerais (en 1427), Josses (en 1513), la Pastellière de Lespinay ;

le

manoir de Monteray ou Monterey, situé route de Bois-Gervilly et reconstruit. Il possédait

jadis une chapelle privée reconstruite. L'ancienne chapelle Saint-Augustin de

ce manoir, fondée de messes, n'existe plus. Mais la famille de Farcy, qui

possède à la fin du XIXème siècle Montoray, y a construit une belle

chapelle gothique dédiée à saint Augustin et desservie parfois. Propriété successive des familles

Damont seigneurs de la Régnerais (en 1427), Josses (en 1513), la Pastellière de Lespinay ;

![]() l'ancien

manoir de la Moussardière, situé route de Bois-Gervilly. Propriété de la

famille de Saint-Malon (en 1427 et en 1449), puis de la famille Picart (en 1513) ;

l'ancien

manoir de la Moussardière, situé route de Bois-Gervilly. Propriété de la

famille de Saint-Malon (en 1427 et en 1449), puis de la famille Picart (en 1513) ;

![]() l'ancien

manoir de la Sauvelière, situé route de Muel. Propriété de la famille de la Chasse (en 1427 et en 1513) ;

l'ancien

manoir de la Sauvelière, situé route de Muel. Propriété de la famille de la Chasse (en 1427 et en 1513) ;

![]() l'ancien

manoir de la Piverdière, situé route de Muel. Propriété de la famille Guelier en 1449 ;

l'ancien

manoir de la Piverdière, situé route de Muel. Propriété de la famille Guelier en 1449 ;

![]() l'ancien

manoir de la Haie-des-Hêtres, situé route de Muel. Propriété successive des

familles Vauferrier (en 1427), Cojalu (en 1449), Callouel (en 1513), Thomas (au XVIIIème siècle) ;

l'ancien

manoir de la Haie-des-Hêtres, situé route de Muel. Propriété successive des

familles Vauferrier (en 1427), Cojalu (en 1449), Callouel (en 1513), Thomas (au XVIIIème siècle) ;

![]() l'ancien

manoir de la Cognardière. Propriété successive des familles Miniac (en 1427), Roux (en 1449), Ivignac (en 1513) ;

l'ancien

manoir de la Cognardière. Propriété successive des familles Miniac (en 1427), Roux (en 1449), Ivignac (en 1513) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de SAINT-MAUGAN

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1427 sont mentionnés en 1427 à St-Malgaud (Saint-Maugan) les nobles suivants : J. seigneur du Vauferrié, au Vauferrié, y a métaïer et à la Brouce ; Item l'hostel de la houze des hestres. J. du Vauxferrié, seigneur de la Bassardaine. Louys de la Chasse, à la Saunelière. J. fils Damon ou Damien de la Regneraie, à l'hotel de Montorray. G. de St Maslon, à la Moussardière. J. Des Estres, à la Houssaie. J. Deminiac ou Meniac, à la Corgnardière. Geffroy Guetier. Piere Godet, noble. (douteux.) Guillemet Simon, se dit noble et plède avec les Paroissiens. (H. Des Salles).

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1449 sont mentionnés à Saint-Mangant (Saint-Maugan) les nobles suivants : Le sr. de Vauxferié, aud. lieu. J. de Vauxferier, à la Vassardaine. P. de St Malon, à la Mousardie. J. Pillet, à la Heriesonaye. La veuve J. de Breneuc. Alain Corahi, à la Haye des hestres. Guyon Rouxel, à Cornardie. Gillet Virmon, à la Hissardière. Le sr. de la Chasse, à la Sarfluerière. G. Guelier, à la Puiredière. (H. Des Salles).

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 6 nobles de Saint-Maugan :

![]() Messire Jehan DU

VAUFERIE de Vauferrier (100 livres de revenu), époux de Renée Le Brun,

remplacé par Jehan et Guillaume : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

Messire Jehan DU

VAUFERIE de Vauferrier (100 livres de revenu), époux de Renée Le Brun,

remplacé par Jehan et Guillaume : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Guillaume

DU VAUFERIE (12 livres de revenu) : défaillant ;

Guillaume

DU VAUFERIE (12 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Jehan

DU VAUFERIE de Bassardaine (100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Jehan

DU VAUFERIE de Bassardaine (100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Briand

GUELLIER (10 livres de revenu) : défaillant ;

Briand

GUELLIER (10 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Veuve

de Guillaume GUELLIER (10 livres de revenu) : défaillant ;

Veuve

de Guillaume GUELLIER (10 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Guillaume

SIMON (10 livres de revenu) : défaillant ;

Guillaume

SIMON (10 livres de revenu) : défaillant ;

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1513 sont mentionnés à Saint-Maulgan (Saint-Maugan) les nobles suivants : - Jehan du Vau-Ferrié, a la maison, le manoir et les deux métairies du Vau-Ferrié et de la Brouce, les plus nobles et anciennes de lad. paroisse ; a rentes, juridiction, devoir noble, sergent annuel affranchi, et a quelques rotures adjointes. - Rolland du Vau-Ferrié, noble personne, tient le lieu et domaine de la Bassardaine, y a quelques rot. (rotures). - Jean Picart, noble personne, tient la maison et domaine de la Moussardière, qui est noble. - Olivier Josses, noble personne, tient la maison et métairie de Mont-Horay ; et y acquit Jehan Josses, son ayeul, quatre journaux roturiers, plus deux autres journ. et 1/2. - Jehan de la Chasse, noble homme, possède la maison et métairie de la Saulvelière qui est noble, et y joint quelques rotures. - Jehan d'Evigniac, noble homme, a une maison et métairie noble, nommée la Corgnardière, que tenait autre Jehan, père de celuy-cy. - Jehan Kallouet, a une métairie noble, nommée la Haye, que tenait en son temps noble homme Jean Cogallu, et y ajouta six journaux roturiers. - Gilles Pillet, noble homme, tient une met. (métairie) noble, nommée la Herisaudière, que tenait Jean Belbinou, décédé. - Perrine Bino, damoiselle, veuve de nob. (noble) homme Jean du Vau-Ferrié, possède, elle et ses enfans mineurs, plusieurs terres roturières qu'acquit noble homme Guillaume du Vau-Ferrié, père dud. Jehan, et ledit Jehan de divers particuliers, gens portables. - Thomas Gautier, noble homme, a quelque rot. (rotures). - Gilles Gautier, noble homme, tient six journaux et maison roturière, acquise par Louis Gautier, son père. - Gilles Guellier, et ses frères et sœurs, tiennent par le décès de Guillaume Guellier, leur père, environ sept journaux 1/2, plus deux journaux 1/2, acquis d'un nommé Jean Guellier, le tout roturier, et les ont lesd. frères et sœurs partagez teste à teste (tête à tête). - Guillaume Pynel, homme roturier, portable et mécanique, tient une maison et environ quatre journeaux, et n'en veut rien payer. (H. Des Salles).

© Copyright - Tous droits réservés.