|

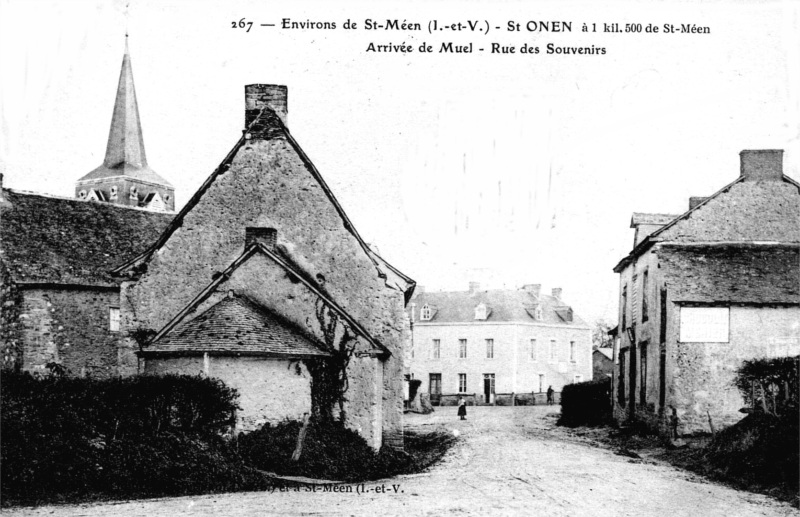

Bienvenue chez les Onenais |

SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Saint-Méen-le-Grand

La commune de

Saint-Onen-la-Chapelle ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE

Saint-Onen-la-Chapelle fait référence à un moine confesseur de l'ancienne abbaye de Saint-Méen-le-Grand.

Saint-Onen-la-Chapelle (surnommé autrefois Chapelle-Saint-Onen) est un démembrement de la paroisse primitive de Gaël. Gaël appartient au XIème siècle aux seigneurs de Gaël. En 1024, les ducs de Bretagne (Alain III) et leur mère Havoise donnent la Chapelle (appelée "Chapelle de Saint-Onen") à l'abbaye de Saint-Méen-le-Grand. Les moines bénédictins fondent alors un prieuré et le pape Célestin III leur confirme la propriété de l'église en 1192.

Il est vraisemblable que le prieuré de Saint-Onen fut fondé vers la même époque par les Bénédictins de Saint-Méen (-le-Grand) ; quant à la paroisse elle-même, elle remonte également à une assez haute antiquité. Par acte du 2 janvier 1386, Georges de Couaridouc, seigneur dudit lieu, donna à Jean de la Chapelle, « recteur de la Chapelle-Sainct-Onen, un courtil et herbrégement sis au bourg de ladicte Chapelle, pour y faire édifier une maison, manoir ou presbytère » ; il joignit à ce don celui d'une prairie contenant un journal et d'un dîmereau levé sur la terre du Héran, en Muel. En 1790, le recteur de Saint-Onen jouissait encore de ce presbytère et de son pourpris, mais il n'avait plus le dîmereau du Héran. Il devait alors pour cette fondation une messe hebdomadaire suivie d'un De profundis récité sur le tombeau des seigneurs de Couaridouc. A cette même époque, l'abbé de Saint-Méen (-le-Grand), qui était tout à la fois présentateur, décimateur et seigneur de Saint-Onen, payait au recteur une portion congrue de 500 livres, réduite par les charges à 414 livres 10 sols (Pouillé de Rennes et Pouillé ms. de Saint-Malo 1739-1767).

Au Moyen Age, les seigneurs du Boishamon, du Plessis et de Coatridouc (ou Couaridouc) se partagent le territoire de Saint-Onen-la-Chapelle. Le bourg de Saint-Onen-la-Chapelle renfermait autrefois un hospice destiné aux pèlerins de Saint-Méen. La paroisse de Saint-Onen-la-Chapelle (Saint-Onen) dépendait jadis de l'ancien évêché de Saint-Malo.

On rencontre les appellations suivantes : Capella (en 1024), la Chapelle-Saint-Onen (en 1386 et en 1442).

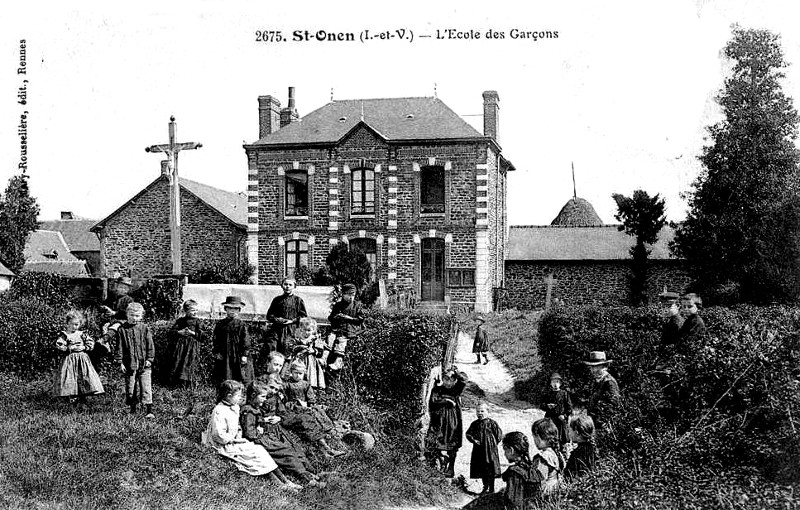

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Saint-Onen-la-Chapelle (Saint-Onen) : Jean de la Chapelle (en 1386). Bertrand Piaudel (1557, décédé en 1576). Jean Chicouasne (pourvu le 12 mars 1577, débouta Julien Alleix et prit de nouveau possession le 8 mai 1578). Jean Joubin (succéda au précédent et prit possession le 31 juillet 1588 ; il résigna en 1594 en faveur de Guillaume Germans, puis révoqua sa résignation et se démit de nouveau en faveur du suivant). Jean Mottays (prit possession le 9 juillet 1595 ; décédé le 20 février 1610). Yves Rébillard (pourvu le 2 mars 1610, rebâtit le presbytère et gouverna jusque vers 1620). Grégoire Rialen (pourvu vers 1620, résigna en 1623). Guillaume Guérin (pourvu le 13 juin 1623, se retira en 1640 au Loscouet, sa paroisse natale, et y mourut le 24 octobre 1650). Pierre Massot (1640-1643). Pierre Ricel (fut pourvu en 1643 ; décédé le 8 mars 1646 et inhumé au pied du maître-autel). Julien Duval (1646-1647). Charles Bréhant (en 1650). Jean Lescouet (en 1651). Olivier Cherouvrier (1652-1654). Jean Duperray (natif de Saint-Léry, fut pourvu en 1654 ; décédé le 5 mai 1672 et inhumé près du grand autel). Christophe Souasbaut (chanoine du Folgoët, pourvu en 1672, résigna en 1691 ; décédé le 26 mars 1692 et inhumé dans le choeur). Jean Riaheu (natif de Saint-Onen, fut pourvu en 1692 ; décédé le 25 mars 1726 et inhumé dans le sanctuaire). Pierre Robert (présenté par l'abbé de Saint-Méen, fut pourvu le 4 avril 1726 ; il bâtit des maisons d'école et les dota de jardin, verger et champ, mais le général refusa d'accepter cette fondation ; décédé âgé de cinquante-cinq ans, à Saint-Méen, le 7 mai 1735, et inhumé dans le cimetière de Saint-Onen). Jean-Baptiste Haouissée (originaire de Plumaudan, fut pourvu le 20 octobre 1735 ; docteur en théologie et official de Saint-Malo-de-Beignon, il résigna dès l'année d'après en faveur de son cousin, qui suit). Pierre Haouissée (fils de Mathurin Haouissée, sieur du Pavillon, fut pourvu en 1736 ; décédé le 14 janvier 1743, âgé de trente-sept ans, et inhumé dans la nef de son église). Olivier Leroy (natif de Saint-Thurial, fut pourvu le 5 février 1743 ; décédé âgé de soixante-seize ans, le 23 septembre 1787, et inhumé au pied de la croix du petit cimetière). Jean-Baptiste Leroy (neveu du précédent et né également à Saint-Thurial, fut pourvu le 29 octobre 1787. Exilé en Angleterre en 1792, il fut réinstallé en 1803 ; décédé âgé de soixante-dix ans, le 10 septembre 1804). Charles Guénier (1804, décédé en 1824). Pierre-Mathurin Genetay (1824, décédé en 1868). Charles Rastel (1868-1872). Edouard Lebreton (à partir de 1872), ....

![]()

PATRIMOINE de SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE

![]() l'église

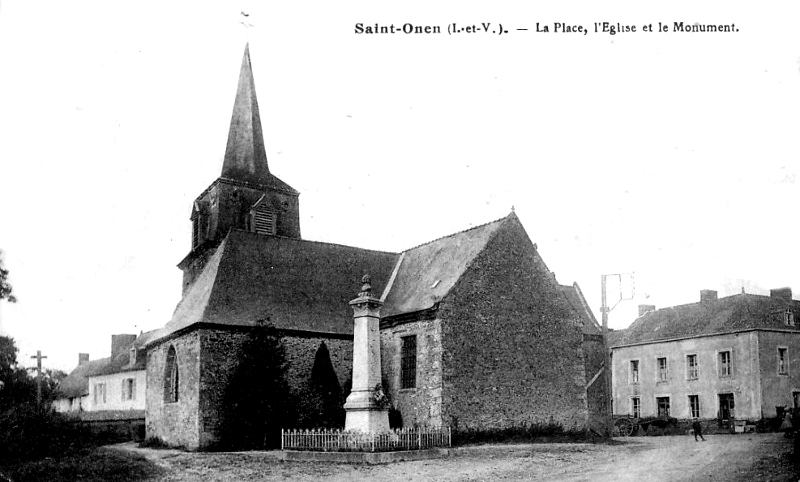

Saint-Onen (XVI-XIXème siècle). Dédiée à saint Onen, confesseur, qu'on

croit avoir été religieux à Saint-Méen, cette église est en grande

partie du XVIème siècle. C'était à l'origine une simple nef terminée

par un chevet droit ; là s'ouvrait autrefois une grande fenêtre contenant

une verrière peinte, ornée des armes des seigneurs de Couaridouc et du

Boishamon ; mais en 1723 ce chevet fut démoli et le choeur fut prolongé

d'environ dix pieds. Aujourd'hui, l'on voit encore dans la nef des sablières

et des tirants en bois sculpté ; entre autres figures apparaissent des

anges portant les instruments de la Passion. Dans le sanctuaire, deux écussons

présentent sur la muraille, de chaque côté du maître-autel, les

armoiries des sires de Couaridouc : d'or à quatre maillets de sable, 2,

2. Sur la sablière de ce choeur est un autre blason tenu par un ange et

portant : d'argent au léopard lionné de sable, armé et lampassé de

gueules, qui est du Boishamon. En 1557, Eustache du Boishamon, seigneur

du Haut-Plessix, construisit à ses frais une chapelle prohibitive au Nord

de la nef ; cette chapelle, qui subsiste encore, offre sculptées sur ses

sablières diverses scènes grotesques. La famille du Boishamon y avait un

enfeu où fut inhumé en 1644 René du Boishamon, seigneur dudit lieu. Plus

tard l'on établit une chapelle sous la tour élevée au Sud de la nef vers

1645, et l'on reconstruisit en 1745 la chapelle du Rosaire ; enfin, la flèche

du clocher fut refaite en 1773. Nous avons dit que l'abbé de Saint-Méen

(-le-Grand) était seigneur fondateur et prééminencier de Saint-Onen ; il

permit toutefois aux seigneurs de Couaridouc, du Boishamon et du Plessix

d'avoir des bancs et des pierres tombales dans cette église. Tous les trois

avaient, en effet, des tombes armoriées dans le sanctuaire même. Au pied

de l'autel majeur, et du côté de l'évangile, reposait Mathurin de

Couaridouc, seigneur dudit lieu, décédé en 1679 ; de l'autre côté était

l'enfeu du Boishamon, et au milieu, en face même de l'autel, celui du

Plessix, où furent inhumés en 1679 Mathurin Robinault, seigneur du Plessix,

et en 1711 Louis Robinault, son fils, doyen de la Nouée et official de

Saint-Malo, décédé au manoir du Plessix. Dans le mur extérieur de ce

choeur est encastrée la partie supérieure d'un vieux sacraire sculpté en

granit ; c'est un fronton surmontant une arcature en forme d'accolade, présentant

au centre la figure du divin Agneau, au sommet le Christ, et sur les côtés

la Sainte Vierge et saint Jean, saint Pierre et saint Paul. La confrérie du

Rosaire fut instituée à Saint-Onen, le 7 novembre 1625, par Charles Macé,

prieur des Jacobins de Dinan. Celle du Saint-Sacrement reçut au

commencement du XVIIIème siècle un legs du recteur Pierre Robert, qui lui

laissa environ 30 livres de rente sur une terre sise au village de Bressihan

(Pouillé de Rennes). Le clocher, carré et massif, date de 1773. La nef et le

chœur datent du XVIII-XIXème siècle : le choeur a été prolongé en 1723

et on a encastré dans son mur le sommet d'un ancien sacraire en granit.

L'église possède à l'intérieur des sablières et des tirants sculptés.

Le choeur présente sur sa sablière les armes des seigneurs de Couaridouc

(ou Coatridouc) et du Boishamon. Les autels datent du XIXème siècle. Au pied du

maître-autel se trouvaient jadis les tombes armoriées des seigneurs de

Couaridouc (ou Coatridouc), du Boishamon et du Plessis (la première du côté nord, la

seconde du côté sud, et la troisième au milieu). Une ancienne verrière

qui existait avant 1723, comportait les armes des seigneurs de Couaridouc

(ou Coatridouc) et du Boishamon. Le vitrail, représentant saint Onen, est l'oeuvre du maître

verrier Alleaune et date de 1923 : il s'agit d'un don de la famille Aubert ;

l'église

Saint-Onen (XVI-XIXème siècle). Dédiée à saint Onen, confesseur, qu'on

croit avoir été religieux à Saint-Méen, cette église est en grande

partie du XVIème siècle. C'était à l'origine une simple nef terminée

par un chevet droit ; là s'ouvrait autrefois une grande fenêtre contenant

une verrière peinte, ornée des armes des seigneurs de Couaridouc et du

Boishamon ; mais en 1723 ce chevet fut démoli et le choeur fut prolongé

d'environ dix pieds. Aujourd'hui, l'on voit encore dans la nef des sablières

et des tirants en bois sculpté ; entre autres figures apparaissent des

anges portant les instruments de la Passion. Dans le sanctuaire, deux écussons

présentent sur la muraille, de chaque côté du maître-autel, les

armoiries des sires de Couaridouc : d'or à quatre maillets de sable, 2,

2. Sur la sablière de ce choeur est un autre blason tenu par un ange et

portant : d'argent au léopard lionné de sable, armé et lampassé de

gueules, qui est du Boishamon. En 1557, Eustache du Boishamon, seigneur

du Haut-Plessix, construisit à ses frais une chapelle prohibitive au Nord

de la nef ; cette chapelle, qui subsiste encore, offre sculptées sur ses

sablières diverses scènes grotesques. La famille du Boishamon y avait un

enfeu où fut inhumé en 1644 René du Boishamon, seigneur dudit lieu. Plus

tard l'on établit une chapelle sous la tour élevée au Sud de la nef vers

1645, et l'on reconstruisit en 1745 la chapelle du Rosaire ; enfin, la flèche

du clocher fut refaite en 1773. Nous avons dit que l'abbé de Saint-Méen

(-le-Grand) était seigneur fondateur et prééminencier de Saint-Onen ; il

permit toutefois aux seigneurs de Couaridouc, du Boishamon et du Plessix

d'avoir des bancs et des pierres tombales dans cette église. Tous les trois

avaient, en effet, des tombes armoriées dans le sanctuaire même. Au pied

de l'autel majeur, et du côté de l'évangile, reposait Mathurin de

Couaridouc, seigneur dudit lieu, décédé en 1679 ; de l'autre côté était

l'enfeu du Boishamon, et au milieu, en face même de l'autel, celui du

Plessix, où furent inhumés en 1679 Mathurin Robinault, seigneur du Plessix,

et en 1711 Louis Robinault, son fils, doyen de la Nouée et official de

Saint-Malo, décédé au manoir du Plessix. Dans le mur extérieur de ce

choeur est encastrée la partie supérieure d'un vieux sacraire sculpté en

granit ; c'est un fronton surmontant une arcature en forme d'accolade, présentant

au centre la figure du divin Agneau, au sommet le Christ, et sur les côtés

la Sainte Vierge et saint Jean, saint Pierre et saint Paul. La confrérie du

Rosaire fut instituée à Saint-Onen, le 7 novembre 1625, par Charles Macé,

prieur des Jacobins de Dinan. Celle du Saint-Sacrement reçut au

commencement du XVIIIème siècle un legs du recteur Pierre Robert, qui lui

laissa environ 30 livres de rente sur une terre sise au village de Bressihan

(Pouillé de Rennes). Le clocher, carré et massif, date de 1773. La nef et le

chœur datent du XVIII-XIXème siècle : le choeur a été prolongé en 1723

et on a encastré dans son mur le sommet d'un ancien sacraire en granit.

L'église possède à l'intérieur des sablières et des tirants sculptés.

Le choeur présente sur sa sablière les armes des seigneurs de Couaridouc

(ou Coatridouc) et du Boishamon. Les autels datent du XIXème siècle. Au pied du

maître-autel se trouvaient jadis les tombes armoriées des seigneurs de

Couaridouc (ou Coatridouc), du Boishamon et du Plessis (la première du côté nord, la

seconde du côté sud, et la troisième au milieu). Une ancienne verrière

qui existait avant 1723, comportait les armes des seigneurs de Couaridouc

(ou Coatridouc) et du Boishamon. Le vitrail, représentant saint Onen, est l'oeuvre du maître

verrier Alleaune et date de 1923 : il s'agit d'un don de la famille Aubert ;

![]() le

calvaire (1610), situé place de l'Eglise ;

le

calvaire (1610), situé place de l'Eglise ;

![]() l'ancien

prieuré Saint-Onen, aujourd'hui disparu, et jadis membre de l'abbaye de

Saint-Méen (-le-Grand). « D'argent à un tourteau de gueules accompagné

de trois coquilles de même, deux en chef et une en pointe » (Armorial

général de 1700). Lorsque l'abbaye de Saint-Méen fut restaurée, en 1024,

par les ducs de Bretagne, ceux-ci lui donnèrent une terre appelée la

Chapelle ; plus tard, en 1192, le pape Célestin III confirma les religieux

de ce monastère en la possession de l'église de la Chapelle. Il est

vraisemblable qu'il s'agissait alors de l'église de Saint-Onen (Saint-Onen-la-Chapelle),

appelée encore en 1442 et 1448 la Chapelle Saint-Onen. Le prieuré

de Saint-Onen dut, par suite, être fondé de bonne heure par les Bénédictins

de Saint-Méen. Le 25 avril, fête de saint Marc, la procession de cette

abbaye se rendait, dit D. Lobineau, à l'église de Saint-Onen, et le prieur

devait donner ce jour-là à dîner aux religieux et leur offrir, en plus,

deux brocs de vin, au retour de la procession, à la croix du bourg de

Saint-Onen (Vie des Saints de Bretagne). En 1513, le prieur de Saint-Onen

possédait une maison noble nommée Plaisance, qu'avait construite dom Jean

de Pélineuc, précédemment prieur ; il jouissait en même temps de la métairie

noble du Prieuré. Le manoir de Plaisance, situé près du bois des

Garennes, non loin de la route de Saint-Méen à Montfort, n'existe plus

depuis longtemps, mais la métairie du Prieuré, voisine de l'église et du

presbytère, vendue nationalement en 1792, se trouve encore au bourg de

Saint-Onen-la-Chapelle. En 1790, le prieuré de Saint-Onen ne se composait

plus que de cette métairie, affermée 421 livres 6 sols 8 deniers, — d'un

petit pâtis planté d'arbres, — et de 64 boisseaux de seigle dus au

prieur par l'abbaye de Saint-Méen, estimés 224 livres. C'était un revenu

total de 645 livres 6 sols 8 deniers, sur lesquels il fallait payer : 151

livres 10 sols de décimes, — 150 livres pour le service d'une messe de

matin en l'église paroissiale, tous les dimanches et fêtes, — et 10 livres

à MM. du Séminaire de Saint-Méen pour tenir lieu du dîner auquel ils

avaient droit le jour Saint-Marc ; c'était donc 311 livres 10 sols de

charges ; partant, le prieur de Saint-Onen n'avait que 333 livres 16 sols 8

deniers de revenu net (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29).

Liste des prieurs de Saint-Onen : — Dom Raoul du Chesne fut assassiné le

2 avril, victime de son zèle à défendre les droits de l'abbaye de Saint-Méen,

nous ne savons en quelle année (IIa APRILIS. Obierunt frater Radulphus

Duchiesne prior Sancti Oneti et Petrus Leroux qui interfecti fuerunt a

nonnullis emulis pro tuitione libertatum hujus monasterii ; pro quibus

habemus triginta solidos pro duobus obitibus - Necr. Sancti Mevenni. —

Bibliothèque Nationale, n° 9889). — Dom Jean de Pélineuc vivait vers l'an 1500. — Julien Tituau résigna

en 1559. — Christophe Tituau, sieur de l'Estang, fut pourvu en 1559 et résigna

l'année suivante. — Claude Le Sourd prit possession en 1560 et résigna

en 1562. — Dom Jean de Robien fut pourvu en commende, comme les précédents

prieurs, en 1562 ; décédé vers 1585. — Dom Jean Lucas prit possession

le 24 février 1585. — Olivier Gaultier résigna en 1586. — Dom Pierre

Poinczon, religieux du Tronchet, fut pourvu par l'abbé de Saint-Méen le 8

mars 1586 ; Rome lui opposa dom Jean Perroteaux, qui ne put se maintenir.

Pierre Poinczon ne résigna qu'en 1600. — Dom Louis Cojallu, religieux de

Saint-Méen, prit possession le 6 avril 1600 ; décédé en 1607. — Dom

Jean Le Levroux, religieux de Saint-Méen, fut nommé par l'abbé le 29 décembre

1607. — Dom Pierre Robinault, aumônier de l'abbaye de Saint-Méen, vivait

en 1637 et 1643. — François Hallier, décédé en 1660. — Augustin

Thomas fut pourvu le 12 avril 1660. — Nicolas Petitpied résigna en 1685.

— Joachim Dreux prit possession le 2 août 1685. — Pierre de Vienne résigna

vers 1686. — Florent de Hannon prit possession le 15 février 1687. —

Dom Pierre Houdiart, Bénédictin, résigna en 1704. — Dom Guillaume

Houdiart, également Bénédictin, fut pourvu le 15 mars 1704 ; décédé en

1730. — Dom Pierre Houdiart succéda au précédent le 25 septembre 1730

et conserva le prieuré jusqu'en 1751. — Dom Auguste-Anne Bouquay,

religieux de Quimperlé, fut pourvu en 1751 et résigna en 1777. — Dom

François-Pierre Courtois, religieux de Lantenac, nommé le 3 mai 1777, était

encore prieur en 1790 (abbé Guillotin de Corson) ;

l'ancien

prieuré Saint-Onen, aujourd'hui disparu, et jadis membre de l'abbaye de

Saint-Méen (-le-Grand). « D'argent à un tourteau de gueules accompagné

de trois coquilles de même, deux en chef et une en pointe » (Armorial

général de 1700). Lorsque l'abbaye de Saint-Méen fut restaurée, en 1024,

par les ducs de Bretagne, ceux-ci lui donnèrent une terre appelée la

Chapelle ; plus tard, en 1192, le pape Célestin III confirma les religieux

de ce monastère en la possession de l'église de la Chapelle. Il est

vraisemblable qu'il s'agissait alors de l'église de Saint-Onen (Saint-Onen-la-Chapelle),

appelée encore en 1442 et 1448 la Chapelle Saint-Onen. Le prieuré

de Saint-Onen dut, par suite, être fondé de bonne heure par les Bénédictins

de Saint-Méen. Le 25 avril, fête de saint Marc, la procession de cette

abbaye se rendait, dit D. Lobineau, à l'église de Saint-Onen, et le prieur

devait donner ce jour-là à dîner aux religieux et leur offrir, en plus,

deux brocs de vin, au retour de la procession, à la croix du bourg de

Saint-Onen (Vie des Saints de Bretagne). En 1513, le prieur de Saint-Onen

possédait une maison noble nommée Plaisance, qu'avait construite dom Jean

de Pélineuc, précédemment prieur ; il jouissait en même temps de la métairie

noble du Prieuré. Le manoir de Plaisance, situé près du bois des

Garennes, non loin de la route de Saint-Méen à Montfort, n'existe plus

depuis longtemps, mais la métairie du Prieuré, voisine de l'église et du

presbytère, vendue nationalement en 1792, se trouve encore au bourg de

Saint-Onen-la-Chapelle. En 1790, le prieuré de Saint-Onen ne se composait

plus que de cette métairie, affermée 421 livres 6 sols 8 deniers, — d'un

petit pâtis planté d'arbres, — et de 64 boisseaux de seigle dus au

prieur par l'abbaye de Saint-Méen, estimés 224 livres. C'était un revenu

total de 645 livres 6 sols 8 deniers, sur lesquels il fallait payer : 151

livres 10 sols de décimes, — 150 livres pour le service d'une messe de

matin en l'église paroissiale, tous les dimanches et fêtes, — et 10 livres

à MM. du Séminaire de Saint-Méen pour tenir lieu du dîner auquel ils

avaient droit le jour Saint-Marc ; c'était donc 311 livres 10 sols de

charges ; partant, le prieur de Saint-Onen n'avait que 333 livres 16 sols 8

deniers de revenu net (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29).

Liste des prieurs de Saint-Onen : — Dom Raoul du Chesne fut assassiné le

2 avril, victime de son zèle à défendre les droits de l'abbaye de Saint-Méen,

nous ne savons en quelle année (IIa APRILIS. Obierunt frater Radulphus

Duchiesne prior Sancti Oneti et Petrus Leroux qui interfecti fuerunt a

nonnullis emulis pro tuitione libertatum hujus monasterii ; pro quibus

habemus triginta solidos pro duobus obitibus - Necr. Sancti Mevenni. —

Bibliothèque Nationale, n° 9889). — Dom Jean de Pélineuc vivait vers l'an 1500. — Julien Tituau résigna

en 1559. — Christophe Tituau, sieur de l'Estang, fut pourvu en 1559 et résigna

l'année suivante. — Claude Le Sourd prit possession en 1560 et résigna

en 1562. — Dom Jean de Robien fut pourvu en commende, comme les précédents

prieurs, en 1562 ; décédé vers 1585. — Dom Jean Lucas prit possession

le 24 février 1585. — Olivier Gaultier résigna en 1586. — Dom Pierre

Poinczon, religieux du Tronchet, fut pourvu par l'abbé de Saint-Méen le 8

mars 1586 ; Rome lui opposa dom Jean Perroteaux, qui ne put se maintenir.

Pierre Poinczon ne résigna qu'en 1600. — Dom Louis Cojallu, religieux de

Saint-Méen, prit possession le 6 avril 1600 ; décédé en 1607. — Dom

Jean Le Levroux, religieux de Saint-Méen, fut nommé par l'abbé le 29 décembre

1607. — Dom Pierre Robinault, aumônier de l'abbaye de Saint-Méen, vivait

en 1637 et 1643. — François Hallier, décédé en 1660. — Augustin

Thomas fut pourvu le 12 avril 1660. — Nicolas Petitpied résigna en 1685.

— Joachim Dreux prit possession le 2 août 1685. — Pierre de Vienne résigna

vers 1686. — Florent de Hannon prit possession le 15 février 1687. —

Dom Pierre Houdiart, Bénédictin, résigna en 1704. — Dom Guillaume

Houdiart, également Bénédictin, fut pourvu le 15 mars 1704 ; décédé en

1730. — Dom Pierre Houdiart succéda au précédent le 25 septembre 1730

et conserva le prieuré jusqu'en 1751. — Dom Auguste-Anne Bouquay,

religieux de Quimperlé, fut pourvu en 1751 et résigna en 1777. — Dom

François-Pierre Courtois, religieux de Lantenac, nommé le 3 mai 1777, était

encore prieur en 1790 (abbé Guillotin de Corson) ;

![]() la

ferme du prieuré (1637), située au lieu-dit Le Prieuré. A noter qu'un

linteau porte les armes de la famille Robinault ainsi que la date de 1637 ;

la

ferme du prieuré (1637), située au lieu-dit Le Prieuré. A noter qu'un

linteau porte les armes de la famille Robinault ainsi que la date de 1637 ;

![]() le

presbytère (XVIIème siècle). Cet édifice est un don (daté du 2 janvier

1386) de Georges de Couaridouc, à Dom Jean de la Chapelle, recteur de la

Chapelle-Saint-Onen. L'édifice est reconstruit au XVIIème siècle, par le

recteur Yves Rebillard (les fenêtres portent la date de 1694) ;

le

presbytère (XVIIème siècle). Cet édifice est un don (daté du 2 janvier

1386) de Georges de Couaridouc, à Dom Jean de la Chapelle, recteur de la

Chapelle-Saint-Onen. L'édifice est reconstruit au XVIIème siècle, par le

recteur Yves Rebillard (les fenêtres portent la date de 1694) ;

![]() le

manoir du Plessis-Echardel ou Plessis-ès-Chierdel (XVII-XVIIIème siècle). Il possédait jadis une chapelle privée.

On voit les armes des familles Robinault et Julliot sur la façade de l'aile

Est, édifiée en 1766. Propriété

d'Ollivier de La Regneraye (en 1400) et de Herlet de la Regneraye (en 1480),

puis des familles Coatridouc (en 1513), du Boishamon (en

1557 et en 1644), Robinault (en 1676 et en 1711), Julliot et Duval (en 1926) ;

le

manoir du Plessis-Echardel ou Plessis-ès-Chierdel (XVII-XVIIIème siècle). Il possédait jadis une chapelle privée.

On voit les armes des familles Robinault et Julliot sur la façade de l'aile

Est, édifiée en 1766. Propriété

d'Ollivier de La Regneraye (en 1400) et de Herlet de la Regneraye (en 1480),

puis des familles Coatridouc (en 1513), du Boishamon (en

1557 et en 1644), Robinault (en 1676 et en 1711), Julliot et Duval (en 1926) ;

![]() le manoir du Plessis, situé route de Crouais. Il possède une tour carrée

avec un toit en dôme et un clocheton. On y voit quelques pierres

armoriées. Il possédait jadis une chapelle privée. La chapelle du Plessix,

dépendant du manoir de ce nom, n'était pas fondée en 1690. Claude Le

Voyer, seigneur de la Vallée, y avait épousé dès 1676 Mathurine

Robinault, fille du seigneur du Plessix (Pouillé de Rennes).

Propriété successive des familles Coatridouc (en 1513), du Boishamon (en

1557 et en 1644), Robinault (en 1676 et en 1711), Julliot ;

le manoir du Plessis, situé route de Crouais. Il possède une tour carrée

avec un toit en dôme et un clocheton. On y voit quelques pierres

armoriées. Il possédait jadis une chapelle privée. La chapelle du Plessix,

dépendant du manoir de ce nom, n'était pas fondée en 1690. Claude Le

Voyer, seigneur de la Vallée, y avait épousé dès 1676 Mathurine

Robinault, fille du seigneur du Plessix (Pouillé de Rennes).

Propriété successive des familles Coatridouc (en 1513), du Boishamon (en

1557 et en 1644), Robinault (en 1676 et en 1711), Julliot ;

![]() le

manoir du Bois-Basset (XVIIIème siècle). On y voit une pierre armoriée

datée de 1763. Il possédait jadis une

chapelle privée. Notre-Dame du Boisbasset, bâtie près du manoir de ce

nom, en 1724, par Jean-Baptiste Robinault, seigneur du Boisbasset (ou

Bois-Basset), fut bénite le 26 juillet 1726 ; le 2 septembre suivant, Marie

Gaultier, femme de Mathurin Béchu et belle-mère de Jean Robinault, y fonda

des messes. Le seigneur et la dame du Boisbasset confirmèrent cette

fondation, « faite en l'honneur de la Sainte Famille et de saint

Mathurin, sous le titre de Notre-Dame-de-Bon-Secours et de Bonne-Nouvelle »

(Registre des insinuations ecclésiastiques de l'évêché de Saint-Malo). Propriété de la famille Morice (en

1400 et en 1513), puis de la famille Robinault (en 1724). Propriété de

Jehan Morice en 1480 ;

le

manoir du Bois-Basset (XVIIIème siècle). On y voit une pierre armoriée

datée de 1763. Il possédait jadis une

chapelle privée. Notre-Dame du Boisbasset, bâtie près du manoir de ce

nom, en 1724, par Jean-Baptiste Robinault, seigneur du Boisbasset (ou

Bois-Basset), fut bénite le 26 juillet 1726 ; le 2 septembre suivant, Marie

Gaultier, femme de Mathurin Béchu et belle-mère de Jean Robinault, y fonda

des messes. Le seigneur et la dame du Boisbasset confirmèrent cette

fondation, « faite en l'honneur de la Sainte Famille et de saint

Mathurin, sous le titre de Notre-Dame-de-Bon-Secours et de Bonne-Nouvelle »

(Registre des insinuations ecclésiastiques de l'évêché de Saint-Malo). Propriété de la famille Morice (en

1400 et en 1513), puis de la famille Robinault (en 1724). Propriété de

Jehan Morice en 1480 ;

![]() le

manoir ou château de Couaridouc ou Coatridouc (XVIII-XIXème siècle). Propriété de la famille

Couaridouc de 1386 jusqu'à la Révolution ;

le

manoir ou château de Couaridouc ou Coatridouc (XVIII-XIXème siècle). Propriété de la famille

Couaridouc de 1386 jusqu'à la Révolution ;

![]() la

longère (XVIII-XIXème siècle), située route de Gélus ;

la

longère (XVIII-XIXème siècle), située route de Gélus ;

![]() le moulin

à eau de Bois-Hamon ;

le moulin

à eau de Bois-Hamon ;

A signaler aussi :

![]() les

vestiges d'une forge gallo-romaine ;

les

vestiges d'une forge gallo-romaine ;

![]() l'ancien manoir de la Chapelle, situé route de Crouais. Propriété de la famille de

Coëtdo (en 1440), puis de la famille de Launay (en 1513) ;

l'ancien manoir de la Chapelle, situé route de Crouais. Propriété de la famille de

Coëtdo (en 1440), puis de la famille de Launay (en 1513) ;

![]() le manoir du Boishamon. Il possédait jadis une chapelle privée réédifiée au début

du XVIIIème siècle. La chapelle Notre-Dame et Saint-Joseph du Boishamon

est élevée près de leur manoir par les seigneurs du Boishamon. Cette

chapelle avait en 1646 Gilles Lesné pour chapelain ; en 1679 Jacques de

Couaridouc (ou Coatridouc) y épousa Jeanne du Boishamon. L'ancien

sanctuaire fut remplacé par une construction octogone que fit Françoise de

Keraly, femme de Jean-Baptiste de Francheville ; cette dame y fonda le 21

octobre 1720 une messe tous les dimanches, ce qu'approuva l'ordinaire le 29

novembre suivant. Le nouvel édifice fut bénit le 2 janvier 1721 (Pouillé

de Rennes). Propriété de la famille du Boishamon (en 1513),

Grattemy, du Boishamon (en 1679), de Keraly, de Francheville (en 1720), de

la Monneraye, Freslon seigneurs de la Freslonnière, la Rivière ;

le manoir du Boishamon. Il possédait jadis une chapelle privée réédifiée au début

du XVIIIème siècle. La chapelle Notre-Dame et Saint-Joseph du Boishamon

est élevée près de leur manoir par les seigneurs du Boishamon. Cette

chapelle avait en 1646 Gilles Lesné pour chapelain ; en 1679 Jacques de

Couaridouc (ou Coatridouc) y épousa Jeanne du Boishamon. L'ancien

sanctuaire fut remplacé par une construction octogone que fit Françoise de

Keraly, femme de Jean-Baptiste de Francheville ; cette dame y fonda le 21

octobre 1720 une messe tous les dimanches, ce qu'approuva l'ordinaire le 29

novembre suivant. Le nouvel édifice fut bénit le 2 janvier 1721 (Pouillé

de Rennes). Propriété de la famille du Boishamon (en 1513),

Grattemy, du Boishamon (en 1679), de Keraly, de Francheville (en 1720), de

la Monneraye, Freslon seigneurs de la Freslonnière, la Rivière ;

![]() l'ancien manoir de la Hamonnais, situé route de Muel. Propriété de la famille de

la Regnerais en 1513 ;

l'ancien manoir de la Hamonnais, situé route de Muel. Propriété de la famille de

la Regnerais en 1513 ;

![]() l'ancien manoir du Bois-Houssais, situé route de Muel. Propriété de la famille

Picard seigneurs du Bois en 1513 ;

l'ancien manoir du Bois-Houssais, situé route de Muel. Propriété de la famille

Picard seigneurs du Bois en 1513 ;

![]() l'ancien manoir de la Monneraye ou de la Meunerais, situé route de Muel. Propriété

de la famille de la Bouëxière en 1400 et en 1513 ;

l'ancien manoir de la Monneraye ou de la Meunerais, situé route de Muel. Propriété

de la famille de la Bouëxière en 1400 et en 1513 ;

![]() l'ancien manoir de la Perrière, situé route de Muel. Il possédait jadis une

chapelle reconstruite vers 1640. La chapelle de la Perrière doit son

origine au propriétaire de la maison de ce nom, et peut-être à dom

Nicolas Le Voyer, seigneur de la Perrière en 1513 ; mais elle fut rebâtie

vers 1640 par Jacques Lemarquis, également seigneur de la Perrière ; elle

fut dotée le 25 juillet 1650 de trois pièces de terre valant 30 livres de

rente (Archives paroissiales et registre des insinuations ecclésiastiques

de l'évêché de Saint-Malo). Au XVIIIème siècle, cette chapelle était

considérée, semble-t-il, comme frairienne (Pouillé de Rennes). Propriété de la famille le Voyer (en

1513), Lemarquis (en 1640) ;

l'ancien manoir de la Perrière, situé route de Muel. Il possédait jadis une

chapelle reconstruite vers 1640. La chapelle de la Perrière doit son

origine au propriétaire de la maison de ce nom, et peut-être à dom

Nicolas Le Voyer, seigneur de la Perrière en 1513 ; mais elle fut rebâtie

vers 1640 par Jacques Lemarquis, également seigneur de la Perrière ; elle

fut dotée le 25 juillet 1650 de trois pièces de terre valant 30 livres de

rente (Archives paroissiales et registre des insinuations ecclésiastiques

de l'évêché de Saint-Malo). Au XVIIIème siècle, cette chapelle était

considérée, semble-t-il, comme frairienne (Pouillé de Rennes). Propriété de la famille le Voyer (en

1513), Lemarquis (en 1640) ;

![]() l'ancien manoir du Haut-Plessis encore surnommé, semble-t-il, Plessis-ès-Chierdel,

situé route de Gaël. Propriété de la famille de la Regnerais en 1513 ;

l'ancien manoir du Haut-Plessis encore surnommé, semble-t-il, Plessis-ès-Chierdel,

situé route de Gaël. Propriété de la famille de la Regnerais en 1513 ;

![]() l'ancien manoir de la Guivelais, situé route de Gaël. Propriété de la famille des

Salles en 1513 ;

l'ancien manoir de la Guivelais, situé route de Gaël. Propriété de la famille des

Salles en 1513 ;

![]() l'ancien manoir de la Gravelle, situé route de Gaël. Propriété de la famille de

la Frétays en 1513 ;

l'ancien manoir de la Gravelle, situé route de Gaël. Propriété de la famille de

la Frétays en 1513 ;

![]() l'ancien manoir du Pirouit, situé route de Gaël. Propriété de la famille Mouëssan

ou Moëzan en 1513 ;

l'ancien manoir du Pirouit, situé route de Gaël. Propriété de la famille Mouëssan

ou Moëzan en 1513 ;

![]() l'ancien manoir de la Ville-au-Roi, situé route de Gaël. Propriété de la famille

Morice en 1513 ;

l'ancien manoir de la Ville-au-Roi, situé route de Gaël. Propriété de la famille

Morice en 1513 ;

![]() l'ancien manoir du Tertre, situé route de Saint-Méen-le-Grand. Propriété de la

famille Lévêque (en 1400), de la Bouëxière et du Verger (en 1513) ;

l'ancien manoir du Tertre, situé route de Saint-Méen-le-Grand. Propriété de la

famille Lévêque (en 1400), de la Bouëxière et du Verger (en 1513) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1440 (rapport fait par René Le Felle, procureur de Dinan, et Bertrand Sevestre, lieutenant audit lieu), sont mentionnés à La Chapelle St-Onen (Saint-Onen-la-Chapelle) les nobles suivants : Yvon de Coesrideuc. Jean des Sales. Jehan de Bouexière. Piere Le Voyer. J. Morice. Thomas Martré. Silvestre Regal. Silvestre Grotemeri, mineur et sa mère, se disent nobles. Thomas de la Regneraye. (D'après Des Salles).

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo sont mentionnés vers 1449 à La Chapelle Saint Ouen (Saint-Onen-la-Chapelle) les commissaires P. de Bonabri. G. de la Douenelière, et les nobles suivants : Yvon de Coetdo, au Plessis Coetdo. Le mesme, à la Chapelle. Olivier de la Reneraye, au Plessis Chierdel. G. Levesque, au Tertre. J. de la Bouexière, au Tertre. J. Morice, au Bois-basset. Guillaume Moisan, au Pirouit. J. de la Bouexière, à la Moneraye. Perot de la Houssaie, au Plessis heete. (H. Des Salles).

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 12 nobles de Saint-Onen-la-Chapelle :

![]() Jacques DE COESRIDO (40

livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Jacques DE COESRIDO (40

livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Alain

DE LA BOUEXIERE (40 livres de revenu), remplacé par son fils Jehan : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

Alain

DE LA BOUEXIERE (40 livres de revenu), remplacé par son fils Jehan : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Jehan

DE LA BOUEXIERE : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Jehan

DE LA BOUEXIERE : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Jehan

DE LA REGNERAYE (100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Jehan

DE LA REGNERAYE (100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Herlet

DE LA REIGNERAYE de la Roche à le Plessis-Eschedel (St-Onen) (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Herlet

DE LA REIGNERAYE de la Roche à le Plessis-Eschedel (St-Onen) (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Georges

DE LAUNAY (15 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Georges

DE LAUNAY (15 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Olivier

GRATEME (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

Olivier

GRATEME (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Jehan

LE VOYER (15 livres de revenu), remplacé par son fils Robert : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Jehan

LE VOYER (15 livres de revenu), remplacé par son fils Robert : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Olivier

LE VOYER (2 livres de revenu) : défaillant ;

Olivier

LE VOYER (2 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Guillaume

MOAYSAN (60 livres de revenu), remplacé par Raoul : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

Guillaume

MOAYSAN (60 livres de revenu), remplacé par Raoul : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Jehan

MORICE (60 livres de revenu), remplacé par son fils Jehan : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Jehan

MORICE (60 livres de revenu), remplacé par son fils Jehan : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Jehan

REGAL (5 livres de revenu), remplacé par son fils Yvon : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Jehan

REGAL (5 livres de revenu), remplacé par son fils Yvon : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1513 sont mentionnés à Saint-Onen (Saint-Onen-la-Chapelle) les nobles suivants : - François de Couacridouc, seigneur du Plessis, tient et possède les maisons et manoir dud. lieu du Plessis, noble et exempt. - Plus une autre met. (métairie) noble au bourg, sans nulles rotures. - Jean de la Regneraie, sr. du Plessis-ès-Cherdel, a la maison et met. dud. lieu ès-Chierdel, et y a joint quelques rotures. - Jean de Launay, sr. de la Chapelle, tient la maison et met. dud. lieu de la Chapelle, franche de tous devoirs roturiers, a acquis environ douze journeaux roturiers et est greffier de la cour de St Meen, et son beau-frère procureur, et, pour ce, s'exempte et est roturier. - Vincent Mouesan, sr. du Pirouyt, tient les maisons et métairies dud. lieu de Pirouyt, qui sont nobles et exemptes. - Guillaume du Bouaeshamon, tient et possède noblement la met. et domaine du Bouaes-Hamon, exempte de tous devoirs roturiers, et y ont été annexé 4 journ. (journeaux) de rot. - Nicolas et dom Nicolas le Voyer, sr. de la Perrière, ont les maison, métairie et domaine dud. lieu de la Perrière noblement, et y a, led. dom Nicolas, annexé depuis peu douze journeaux qu'il affranchit. - Jean Des Salles, sr. dud. lieu, a les maisons et métairies de la Guynelaye, qui est noble et exempte de tous devoirs roturiers. - Alain de la Bouexiére, sr. du Tertre, noble, a la maison et met. du Tertre, qu'il tient noblement. - Plus une autre métairie nommée la Vaussaine ou Vaussame, que led. de la Bouexière a bâtie depuis vingt ans et est noble, excepté plusieurs annexes roturières qu'il a affranchies et trente journeaux. - Jacques du Vergier, sr. du Tertre, a et tient noblement la maison et métairie du Tertre, qui est noble, exempte sans nulles annexes. - Noble homme François Morice, sr. du Bois-Basset, tient le manoir et métairie dud. lieu, franche et exempte de tous devoirs roturiers et n'y sont nulles rotures annexées. - Noble homme Thomas de la Bouexière, tient la maison et métairie de la Meneraye, qui est noble et exempte de devoirs roturiers, et y sont adjoints environ six journeaux roturiers qu'il affranchit. - Jehan Regal, tient noblement une maison et métairie exempte de tous devoirs roturiers et y a annexé trois journaux roturiers. - Noble homme Antoine de la Fretaye, sr. dud. lieu, a la maison et met. de la Gravelle, qui est roturière, acquise de divers gens portables et ne savent si elle a esté acquise depuis les soixante ans. - Noble homme Jean Picart, sieur du Bouais, tient une maison nommée le Bois-Houssaye, qui est noble, franche et exempte de tous devoirs. - Plus tient dix journaux de roture annexées. - Guillaume Des Salles, sr. de la Faesdonnière, tient une met. nommée la Ripvière et plusieurs héritages annexés acquis depuis les soixante ans de gens portables et roturiers jusqu'à trente journaux, tous rot., et tient lad. met. franche ; ne savent pourquoi, sauf que led. Des Salles est gentilhomme. - Le susd. Vincent Mouesan et sa mère, tiennent une maison et métairie nommée la Villedonge, rot., qui fut acquise par Raoul Mouesan, père dud. Vincent, puis les temps de soixante ans, et y sont environ treize journaux qu'il affranchit. - Led. sr. de la Guynelaye, tient une maison et met. nomMée la Ville-Chiedehoux, acquise par Jean des Salles, ayeul dud. sieur d'à present, et y a quelques vingt journaux roturiers. - Led. Me Olivier de la Regneraye, a la maison et metairie de la Hamonnaye, acquise par autre Olivier, ayeul de celuy d'à present, de plusieurs gens portables et roturiers jusqu'à vingt-cinq journaux qu'il affranchit. - Dom Nicolas de Couacridouc et ses frères et sœurs, enfens et heritiers de Guillaume de Couacridouc, ont une maison et plus héritages, nommée la Chevrière, acquise par led. Guillaume de Couacridouc, d'avec plusieurs portables, environ douze journaux. - Plus tiennent encore ailleurs environ dix journaux. - Noble damoiselle Estaesse Morice, a la maison et métairie nommée le Ville-au-Roy, que Jehan Morice acquit de gens de bas estat. - Le prieur de St Ouen, a une maison nommée Plaisance, que fit édifier frère Jean de Pelineuc, lors prieur ; quels héritages semblaient être communs, et ce, a été fait depuis les trente ans. - Le même, a une métairie noble, tenue noblement, qui est de la prieuré. (H. Des Salles).

© Copyright - Tous droits réservés.