|

Bienvenue |

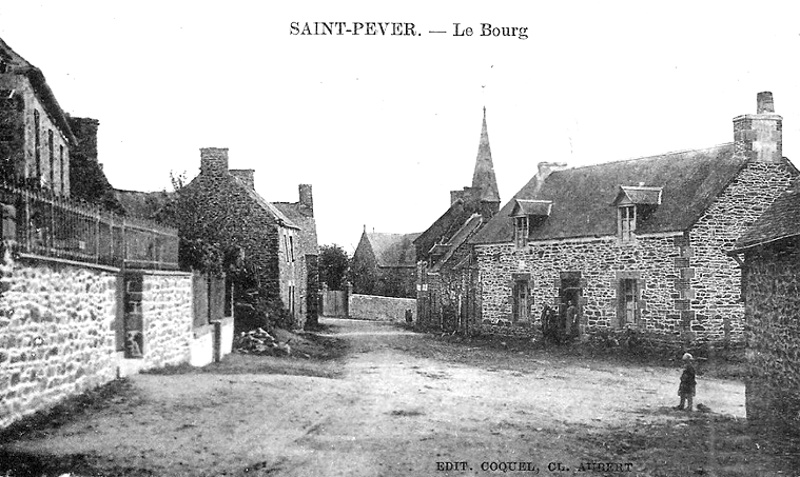

SAINT-PEVER |

Retour page d'accueil Retour Canton de Plouagat

La commune de Saint-Péver ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-PEVER

Saint-Péver tire son origine du prêtre Saint Bezver, et nom du lieu-dit en 1444.

Saint-Péver est un démembrement de l'ancienne paroisse primitive de Plésidy. D'autres historiens prétendent que Saint-Péver est un démembrement de Plouagat. C'est semble-t-il au XIVème siècle, qu'avec Saint-Fiacre et Senven-Léhart, Saint-Péver est rattaché à Plésidy (Plésidy-Goëlo).

En 1034, les barons d'Avaugour construisent un château à l'emplacement d'une enceinte circulaire édifiée au IXème siècle par leurs aïeux. Au début du XVème siècle, alors que la baronnie est à son apogée, le duc de Bretagne Jean V entreprend de la démembrer, et en 1453, fait démolir le château.

Sous l'Ancien Régime, Saint-Péver est une trève dépendant de la paroisse de Saint-Fiacre, succursale de celle de Plouagat jusqu’au XIVème siècle, puis de Plésidy. Saint-Péver dépendait jadis de l'évêché de Tréguier, de la subdélégation de Guingamp et du ressort de Lannion. Vers 1555, le baron d'Avaugour installe sur la rive du Trieux l'une des premières forges de Bretagne.

On rencontre l'appellation Saint Bezver (en 1444) et Kerpevezre (en 1481). La commune de Saint-Péver prend temporairement le nom de Lalande par arrêté du district de Guingamp en date du 16 février 1794.

Voir aussi

![]() "Le cahier de doléances de Saint-Péver, ancienne trève de Plésidy, en 1789"

"Le cahier de doléances de Saint-Péver, ancienne trève de Plésidy, en 1789"

Note 1 : la commune de Saint-Péver est formée des villages : Kervoriou, Pors-Penquer, Avaugour, Kerantraoun, Pors-Clos, Kervalio, le Rest, etc...

Note 2 : liste non exhaustive des maires de Saint-Péver : François Le Diouron (1800-1812), Joseph Le Gall (1813-1823), Guillaume Le Diouron (1823-1840), Guillaume Gautier (1841-1843), Guillaume Le Diouron (1843-1848), Pierre Le Page (1848-1855), Hervé Guillou (1855-1863), Yves-Marie Guillou (1863-1870), Jean-Marie Le Gall (1871-1873), Pierre Le Page (1873-1875), Louis de Villeféron (1876-1896), François Guillou (1896-1902), Pierre Guillou (1902-1908), Guillaume Le Creurer (1908-1910), Jean-Louis Capitaine (1910-1912), Guillaume Le Creurer (1912-1945), Jean-Marie Le Clerc (1945-1947), Emile Le Creurer (1947-1983), Yves Steunou (1980-1983), Maurice Le Guenniou (1983-1989), Francis Philippe (1989-1995), Francis Le Négaret (1995-2001), Henri Le Guenniou (2001-2008), Michel Begat (2008), Jean Jourden (2009-?), etc...

![]()

PATRIMOINE de SAINT-PEVER

![]() l'église Saint-Pierre (1862-1865),

édifiée par l'architecte Alphonse Guépin. En forme de croix latine, l'édifice

actuel a été construit de 1862 à 1865 sur les plans de M. Guépin. Les

travaux, exécutés en régie, furent dirigés par le recteur. Les cinq panneaux d'albâtre, insérés dans

le retable du maître-autel, datent du XVème siècle et proviennent de

la chapelle Notre-Dame d'Avaugour. La bannière de

procession, faite avec une ancienne chasuble, date du XVIème siècle. Un bénitier porte la date de

1590. L'église abrite une statue de saint Péver, saint Yves et de la Vierge à l'Enfant du XVIème

siècle, provenant probablement de la chapelle Notre-Dame du Danhouët. Les seigneurs d'Avaugour sont les

fondateurs et patrons de l'église paroissiale de Saint-Péver ;

l'église Saint-Pierre (1862-1865),

édifiée par l'architecte Alphonse Guépin. En forme de croix latine, l'édifice

actuel a été construit de 1862 à 1865 sur les plans de M. Guépin. Les

travaux, exécutés en régie, furent dirigés par le recteur. Les cinq panneaux d'albâtre, insérés dans

le retable du maître-autel, datent du XVème siècle et proviennent de

la chapelle Notre-Dame d'Avaugour. La bannière de

procession, faite avec une ancienne chasuble, date du XVIème siècle. Un bénitier porte la date de

1590. L'église abrite une statue de saint Péver, saint Yves et de la Vierge à l'Enfant du XVIème

siècle, provenant probablement de la chapelle Notre-Dame du Danhouët. Les seigneurs d'Avaugour sont les

fondateurs et patrons de l'église paroissiale de Saint-Péver ;

![]() la chapelle Notre-Dame

d'Avaugour (1454-1504), édifiée

par Yvon de Rocere, non loin de l'ancien château d'Avaugour (au nord), démoli en

1453. Saint-André et saint Antoine était jadis honorés dans cette

chapelle. " Edifice des XIVème et XVème siècle comportant une nef

avec au sud chapelle privative séparée par une double arcade. Dans cette

dernière chapelle, autel en pierre décoré des armes d'Yvon de Roscerff,

sieur du Bois de la Roche et de sa seconde femme Marie de Rosmadec "

(R. Couffon). L'édifice possède une nef rectangulaire munie d'un seul

transept. On y trouve des peintures murales,

mises à jour en 1954. Sur la porte sud, on

peut voir une représentation du martyre de saint Sébastien, en bois

sculpté, oeuvre de Roland Le Neindre et qui date de 1570. " Sur la

façade, armes de Pierre de Rohan, baron de Pontchâteau et de sa femme

Jeanne du Perrier, fille de Tristan et d'Isabeau de Montauban et veuve de

Jean de Laval. Elle avait épousé Pierre de Rohan par contrat de mariage du

20 novembre 1486 et mourut à la fin de 1504 ; c'est donc entre ces deux

dates qu'il faut placer l'achèvement de l'édifice. D'autre part, Yvon de

Roscerf mourut en 1467, sa première femme Jeanne de Kergorlay en 1454 et

Marie de Rosmadec en 1481 ; l'aménagement de la chapelle sud date donc de

1454-1467 " (R. Couffon). Le sacraire, en

bois polychrome et oeuvre de Roland Le Neindre, date de 1576. On y trouve

plusieurs inscriptions : sur le le baldaquin : P. Morvan me fit faire

1576 ; sur un médaillon : P. F. Rolland Le Neindre ; enfin sur

le socle : Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis. La chapelle

abrite les statues anciennes des apôtres et de saint Antoine ermite, ainsi

qu'une statue de la Vierge à l'Enfant du XVIème siècle et une statue

de la Trinité portant l'inscription : Olivier Lucas et Anne Jegai.

Sa femme a fait peindre la Trinité 1662 ;

la chapelle Notre-Dame

d'Avaugour (1454-1504), édifiée

par Yvon de Rocere, non loin de l'ancien château d'Avaugour (au nord), démoli en

1453. Saint-André et saint Antoine était jadis honorés dans cette

chapelle. " Edifice des XIVème et XVème siècle comportant une nef

avec au sud chapelle privative séparée par une double arcade. Dans cette

dernière chapelle, autel en pierre décoré des armes d'Yvon de Roscerff,

sieur du Bois de la Roche et de sa seconde femme Marie de Rosmadec "

(R. Couffon). L'édifice possède une nef rectangulaire munie d'un seul

transept. On y trouve des peintures murales,

mises à jour en 1954. Sur la porte sud, on

peut voir une représentation du martyre de saint Sébastien, en bois

sculpté, oeuvre de Roland Le Neindre et qui date de 1570. " Sur la

façade, armes de Pierre de Rohan, baron de Pontchâteau et de sa femme

Jeanne du Perrier, fille de Tristan et d'Isabeau de Montauban et veuve de

Jean de Laval. Elle avait épousé Pierre de Rohan par contrat de mariage du

20 novembre 1486 et mourut à la fin de 1504 ; c'est donc entre ces deux

dates qu'il faut placer l'achèvement de l'édifice. D'autre part, Yvon de

Roscerf mourut en 1467, sa première femme Jeanne de Kergorlay en 1454 et

Marie de Rosmadec en 1481 ; l'aménagement de la chapelle sud date donc de

1454-1467 " (R. Couffon). Le sacraire, en

bois polychrome et oeuvre de Roland Le Neindre, date de 1576. On y trouve

plusieurs inscriptions : sur le le baldaquin : P. Morvan me fit faire

1576 ; sur un médaillon : P. F. Rolland Le Neindre ; enfin sur

le socle : Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis. La chapelle

abrite les statues anciennes des apôtres et de saint Antoine ermite, ainsi

qu'une statue de la Vierge à l'Enfant du XVIème siècle et une statue

de la Trinité portant l'inscription : Olivier Lucas et Anne Jegai.

Sa femme a fait peindre la Trinité 1662 ;

![]() la chapelle Notre-Dame de Restudo (XIV-XVIème siècle), construite

par les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem

qui possédait en ce lieu une commanderie.

La chapelle est reconstruite vers le milieu du XIVème siècle avec l'aide

de Charles de Blois et remaniée à la fin du XVème siècle. En effet, au

procès pour la canonisation de Charles de Blois, Yves Crenan, paroissien de

Plésidy, déposa que le duc donna beaucoup de bois pour la réédification

de Notre-Dame de Restudo ainsi que pour la réfection de Notre-Dame d'Avaugour.

L’édifice actuel, de la fin du XIVème siècle, a été très remanié à

la fin du XVème siècle. Il était alors en forme de croix latine ; mais,

actuellement, l'aile nord a été supprimée. L’aile sud est séparée de

la nef par deux arcades reposant sur des colonnes dont les chapiteaux sont

identiques à ceux de l'église paroissiale de Saint-Fiacre et de Notre-Dame

du Tertre de Châtelaudren. La nef, très longue, est séparée en deux par

un arc diaphragme. Au chevet, beau fenestrage du XIVème siècle que l'on

retrouve au Danouet, en Bourbriac " Mobilier : Statues anciennes de

Notre-Dame, saint Jean-Baptiste, sainte Marguerite, saint Etienne, saint

Nicodème, saint Eutrope " (R. Couffon). Le chevet plat est percé d'une grande baie qui pourrait être d'origine.

On voit des peintures murales (XIV-XVème siècle) sur l'arc-triomphale : elles

sont restaurées au XIXème siècle et en 1954. La chapelle est restaurée en

1920 avec suppression de l'aile nord. On y voit de nombreux ex-voto (fers à

cheval). La chapelle abrite une ancienne statue de saint Eutrope, en bois polychrome ;

la chapelle Notre-Dame de Restudo (XIV-XVIème siècle), construite

par les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem

qui possédait en ce lieu une commanderie.

La chapelle est reconstruite vers le milieu du XIVème siècle avec l'aide

de Charles de Blois et remaniée à la fin du XVème siècle. En effet, au

procès pour la canonisation de Charles de Blois, Yves Crenan, paroissien de

Plésidy, déposa que le duc donna beaucoup de bois pour la réédification

de Notre-Dame de Restudo ainsi que pour la réfection de Notre-Dame d'Avaugour.

L’édifice actuel, de la fin du XIVème siècle, a été très remanié à

la fin du XVème siècle. Il était alors en forme de croix latine ; mais,

actuellement, l'aile nord a été supprimée. L’aile sud est séparée de

la nef par deux arcades reposant sur des colonnes dont les chapiteaux sont

identiques à ceux de l'église paroissiale de Saint-Fiacre et de Notre-Dame

du Tertre de Châtelaudren. La nef, très longue, est séparée en deux par

un arc diaphragme. Au chevet, beau fenestrage du XIVème siècle que l'on

retrouve au Danouet, en Bourbriac " Mobilier : Statues anciennes de

Notre-Dame, saint Jean-Baptiste, sainte Marguerite, saint Etienne, saint

Nicodème, saint Eutrope " (R. Couffon). Le chevet plat est percé d'une grande baie qui pourrait être d'origine.

On voit des peintures murales (XIV-XVème siècle) sur l'arc-triomphale : elles

sont restaurées au XIXème siècle et en 1954. La chapelle est restaurée en

1920 avec suppression de l'aile nord. On y voit de nombreux ex-voto (fers à

cheval). La chapelle abrite une ancienne statue de saint Eutrope, en bois polychrome ;

![]() la croix de Restudo (1819),

située sur le placître de la chapelle Notre-Dame de Restudo ;

la croix de Restudo (1819),

située sur le placître de la chapelle Notre-Dame de Restudo ;

![]() la croix des bois d'Avaugour

(XVII-XVIIIème siècle) ;

la croix des bois d'Avaugour

(XVII-XVIIIème siècle) ;

![]() le manoir de Bonceil

(XVIIème siècle) ;

le manoir de Bonceil

(XVIIème siècle) ;

![]() le manoir de Toul-Borzo

(1545 et agrandi en 1635), propriété de la famille Le Gonidec

de Tressan qui l'occupe jusqu'au début du XXème siècle. La tou date

du XV-XVIème siècle. On trouve mentionnés en 1481 les noms de Guillaume

et Jehan Le Gonidec (ou Gonydec) ;

le manoir de Toul-Borzo

(1545 et agrandi en 1635), propriété de la famille Le Gonidec

de Tressan qui l'occupe jusqu'au début du XXème siècle. La tou date

du XV-XVIème siècle. On trouve mentionnés en 1481 les noms de Guillaume

et Jehan Le Gonidec (ou Gonydec) ;

![]() la fontaine de Restudo (XVIIIème siècle) ;

la fontaine de Restudo (XVIIIème siècle) ;

![]() les maisons de Kerantraou (XVIIème siècle), de Kerverry (XVIIème

siècle), de Kervallan (1727), du Rest (1760) ;

les maisons de Kerantraou (XVIIème siècle), de Kerverry (XVIIème

siècle), de Kervallan (1727), du Rest (1760) ;

![]() 2 moulins dont les moulins à eau d’Avaugour,

Neuf ;

2 moulins dont les moulins à eau d’Avaugour,

Neuf ;

A signaler aussi :

![]() le tumulus de Kerhuen (âge de bronze) ;

le tumulus de Kerhuen (âge de bronze) ;

![]() l'enceinte fortifiée du bois d'Avaugour ;

l'enceinte fortifiée du bois d'Avaugour ;

![]() la stèle de Restudo (âge de fer) ;

la stèle de Restudo (âge de fer) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de SAINT-PEVER

La première famille d'Avaugour, issue des comtes de Tréguier, porte le nom d'Avaugour dès 1222. Par lettres patentes du 24 septembre 1481, le duc de Bretagne François II donne à François, bâtard de Bretagne, avec le comté de Goëllo, la baronnie d'Avaugour. Son chef-lieu est alors l'emplacement du château d'Avaugour (en Saint-Péver). La seigneurie d'Avaugour s'étend à Saint-Péver et Saint-Fiacre. Elle possédait jadis un droit de haute, moyenne et basse justice. Propriété de Pierre II qui fait donation en 1453 à son neveu Jean de Laval de "la motte et emplacement du château d'Avaugour" en même temps que les terres de Beffou et de Belle-Isle. Cette seigneurie passe ensuite entre les mains des familles La Trémoille (avant 1637), Gouyon (en 1637), Durfort (en 1710) et de Choiseul (fin du XVIIIème siècle, suite au mariage de Marguerite Guyonne de Durfort avec Renaud César Louis de Choiseul, duc de Praslin).

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Saint-Brieuc en 1480 et de Tréguier en 1481, on ne comptabilise la présence d'aucun noble de Saint-Péver. Saint-Péver dépendait jadis de Plouagat.

© Copyright - Tous droits réservés.