|

Bienvenue chez les Séglinois |

SAINT-SEGLIN |

Retour page d'accueil Retour Canton de Maure-de-Bretagne

La commune de

Saint-Séglin ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-SEGLIN

Saint-Séglin vient de saint Séglin., prête écossais du VIIème siècle.

En 843, Saint-Séglin est probablement l'une des sept chapelles qui dépend de l'ancienne paroisse primitive d'Anast ou Maure (Pouillé de Rennes). Mais, la charte d'Anowareth, en 843, qui nomme toutes les paroisses limitrophes d'Anast, ne parle pas de Saint-Séglin. Ce fut à l'époque de la restauration de la Bretagne après les invasions normandes, que dut être fondée la paroisse de Saint-Séglin.

La paroisse de Saint-Séglin est mentionnée au XIème siècle dans les cartulaires des abbayes de Saint-Georges de Rennes et de Saint-Sauveur de Redon. En 1032, dame Roianteline fait, en effet, don de l'église de Saint-Séglin et d'une métairie voisine à l'abbesse de Saint-Georges. Les Bénédictines de l'abbaye de Saint-Georges fonde alors un prieuré au lieu-dit l'Abbaye [Note : Voici l'aveu de l'abbaye Saint-Georges rendu au Roi en 1665 par Magdelaine de la Fayette, abbesse de Saint-Georges : " Finalement advouent avoir et leur apartenir un lieu, maison et métairie scituée en la parroisse de Sainct Seguelin, évesché de Sainct Malo, consistant en maisons, terres arables et non arables, fiefs, jurisdictions, dixmes et autres debvoirs, scavoir la maison où demeure le métayer, granges, une chapelle, escuirie et autres maisons, courts et déports, rues entre les dictes maisons et l'herbergement, contenant le tout par fonds neuf seillons de terre ou environ … (Suit le détail des pièces de terre) "]. Une tradition place l'église primitive près de l'ancien manoir du Jarossay. La paroisse de Saint-Séglin dépendait jadis de l'ancien évêché de Saint-Malo.

Vers l'an 1101, Gaultier, seigneur de Lohéac, donna de son côté à l'abbaye de Redon la dîme d'un village situé en Saint-Séglin, « totam decimam unius villœ que est sita in parochia Sancti Siginnini » (Cartulaire de l'abbaye de Redon, 288). Mais les moines de Redon ne semblent pas avoir conservé longtemps cette dîme. Au siècle dernier, les religieuses de Saint-Georges étaient les grandes décimatrices de Saint-Séglin ; elles y affermaient en 1790 leur métairie et leurs dîmes 830 livres et 84 boisseaux de gros sel. A la même époque elles payaient une pension de 220 livres au recteur, dont la présentation leur appartenait (Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 466 et 468). Il est probable que ce recteur levait lui-même quelque dîme dans la paroisse, car le Pouillé ms. de Saint-Malo (1739-1767) lui attribue 800 livres de revenu (Pouillé de Rennes).

On rencontre les appellations suivantes : Ecclesia Sancti Siginnuni (en 1032), parochia Sancti Siginnini (en 1101), ecclesia Sancti Sisignii (en 1202), Sancti Siginii (en 1208), Sancti Signinii (en 1442).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Saint-Séglin : Thomas Faverel (décédé vers 1555). Pierre Faverel (pourvu le 24 avril 1555, il résigna en faveur du suivant). Pierre Guéret (il prit possession en 1589). Julien Berthelot (il remplaça le précédent et prit possession le 25 janvier 1598 ; il résigna en faveur du suivant). René Le Vayer (fils de Bonabes Le Vayer de Clayes, seigneur de la Morandaye, prit possession le 1er février 1609 et résigna dès l'année suivante). Pierre Guérin (il fut pourvu en 1610 ; décédé en 1617). Charles Tayart (pourvu le 23 avril 1617, il résigna peu après). Yves Chotard (il fut pourvu le 2 juin 1618 ; décédé en 1622). Florent Bienvenu (chapelain et organiste de la Sainte-Chapelle de Paris, pourvu le 19 août 1622, il ne conserva pas le bénéfice). Bertrand Gicquel (il résigna en faveur du suivant). Pierre Bigot (il fut pourvu le 9 juin 1623, à l'âge de vingt-huit ans). Jean Beaumanoir (décédé vers 1678). Armel Pahier (présenté par l'abbesse de Saint-Georges, refusé par l'évêque, il fut pourvu par l'archevêque de Tours le 22 janvier 1679). N... Bounart (décédé en 1702). Jean Renault (pourvu le 12 décembre 1702, il résigna à son neveu qui suit). Pierre Renault (il fut pourvu en 1731 ; décédé en 1776). Jean Gicquel (pourvu le 29 février 1776, prit possession le 26 mars ; il passa la Révolution caché dans sa paroisse et fut réinstallé en 1803 ; décédé en 1811). François Durand (1812, décédé en 1844). Henri de Lambert (1844, décédé en 1847). Julien Morel (1847, décédé en 1851). Joseph Pihéry (1851, décédé en 1860). Jean-Marie Riaut (1860-1874). François Saquet (1874-1876). Charles-Henri Courcoul (à partir de 1876), .....

![]()

PATRIMOINE de SAINT-SEGLIN

![]() l'église

Saint-Séglin (1736-1851), réaménagée par l'architecte Edouard

Brossais-saint-Marc (nef et clocher). D'après Bollandus, saint Séglin fut

un prêtre d'Inverlèthe, en Ecosse, qui, averti par le pape Honorius, amena

les Ecossais à célébrer la Pâque selon le rit romain ; il vivait encore

en 666 (« S. Segianus presbyter Inverletheœ qui S. Honorii I papœ

litteris admonitus Scotos suos ad Pascha romano ritu celebrandum adduxit...

Floruisse Segianum anno 666 » - Apud Boll. junii, II, 259).

Cependant la statue de saint Séglin placée dans l'église de ce nom représente

ce saint patron sous les traits et le costume d'un soldat, et la tradition

prétend qu'il fit partie des saints martyrs de la légion thébaine. Une

autre tradition assure que l'église primitive de Saint-Séglin se trouvait

près du vieux manoir du Jarossay, dans le champ des Déserts voisin du

champ des Béziers. Ces noms et les débris de constructions en briques et

d'ossements humains qu'on retrouve en ce lieu semblent indiquer une haute

antiquité et rappellent en même temps quelques combats livrés jadis là.

L'église actuelle, bâtie en forme de croix latine, n'est pas ancienne ; le

chœur et les transepts, en plein cintre, furent élevés en 1736, date gravée

sur la muraille ; la nef, qui était, paraît-il, plus antique, a été

reconstruite avec ouvertures ogivales en 1851. Le seigneur de Maure se

disait seigneur supérieur et fondateur de Saint-Séglin, quoique l'abbesse

de Saint-Georges prétendît au même honneur. En 1620, Louise de Maure,

dame de Mortemart et comtesse de Maure, se fit confirmer par le roi dans la

possession de ces prééminences. A cette époque on voyait, en effet, dans

l'église de Saint-Séglin « les armes pleines de Maure peintes aux

vitres estant sur le grant autel et du costé de l'évangile ; et en celle

du costé de l'épistre estoient lesdites armes comme en la grande vitre de

l'église parrochiale de Guipry, sans qu'il y ait aucunes autres armes dans

le chanceau de ladite église de Sainct-Seguelin » (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de Piré). Au siècle dernier, M.

de Piré, comte de Maure, était également regardé comme seigneur de

Saint-Séglin. Mais au-dessous de lui les seigneurs de la Sauvagère et de

Tréguhaire jouissaient aussi de quelques prééminences. Le seigneur de la

Sauvagère déclara, en effet, en 1680 avoir droit, à cause de ses fiefs du

Masle (nota : Le Masle, en Pipriac, voisin de Saint-Séglin, est un très-ancien manoir près

duquel sont des ruines gallo-romaines. Julien du Masle, seigneur dudit lieu,

vendit les fiefs du Masle au duc de Chaulnes, qui les céda lui-même en

1676 à Guillaume Mouraud, seigneur de la Sauvagère), à un enfeu

dans le chanceau de Saint-Séglin, du côté de l'évangile ; il avait

également le droit, en 1682, de jeter une soule à la porte de l'église

certain jour de fête. Dans le même chanceau, du côté de l'épître,

était l'enfeu de Tréguhaire, où fut inhumé en 1641 Françoise de

Langourla, femme de Charles Le Brun, seigneur de Tréguhaire. En 1677

existait à Saint-Séglin la confrérie du Saint-Nom-de-Jésus, dont

faisaient partie les seigneur et dame de la Sauvagère. Non loin de cette

église se trouve la fontaine de Sainte-Julitte, ornée naguère de la

statue de cette bienheureuse ; une croix remplace aujourd'hui celle-ci, et

l'on y vient de temps immémorial en procession pour demander un temps

favorable aux biens de la terre (Pouillé de Rennes). La nef et le clocher datent de 1851. Le chœur et

le transept datent de 1736. Plusieurs vitres de l'ancienne église

renfermaient au XVIIème siècle les armes de la famille de Maure. On y voit un tableau

provenant de la chapelle du manoir de la Haultière ;

l'église

Saint-Séglin (1736-1851), réaménagée par l'architecte Edouard

Brossais-saint-Marc (nef et clocher). D'après Bollandus, saint Séglin fut

un prêtre d'Inverlèthe, en Ecosse, qui, averti par le pape Honorius, amena

les Ecossais à célébrer la Pâque selon le rit romain ; il vivait encore

en 666 (« S. Segianus presbyter Inverletheœ qui S. Honorii I papœ

litteris admonitus Scotos suos ad Pascha romano ritu celebrandum adduxit...

Floruisse Segianum anno 666 » - Apud Boll. junii, II, 259).

Cependant la statue de saint Séglin placée dans l'église de ce nom représente

ce saint patron sous les traits et le costume d'un soldat, et la tradition

prétend qu'il fit partie des saints martyrs de la légion thébaine. Une

autre tradition assure que l'église primitive de Saint-Séglin se trouvait

près du vieux manoir du Jarossay, dans le champ des Déserts voisin du

champ des Béziers. Ces noms et les débris de constructions en briques et

d'ossements humains qu'on retrouve en ce lieu semblent indiquer une haute

antiquité et rappellent en même temps quelques combats livrés jadis là.

L'église actuelle, bâtie en forme de croix latine, n'est pas ancienne ; le

chœur et les transepts, en plein cintre, furent élevés en 1736, date gravée

sur la muraille ; la nef, qui était, paraît-il, plus antique, a été

reconstruite avec ouvertures ogivales en 1851. Le seigneur de Maure se

disait seigneur supérieur et fondateur de Saint-Séglin, quoique l'abbesse

de Saint-Georges prétendît au même honneur. En 1620, Louise de Maure,

dame de Mortemart et comtesse de Maure, se fit confirmer par le roi dans la

possession de ces prééminences. A cette époque on voyait, en effet, dans

l'église de Saint-Séglin « les armes pleines de Maure peintes aux

vitres estant sur le grant autel et du costé de l'évangile ; et en celle

du costé de l'épistre estoient lesdites armes comme en la grande vitre de

l'église parrochiale de Guipry, sans qu'il y ait aucunes autres armes dans

le chanceau de ladite église de Sainct-Seguelin » (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de Piré). Au siècle dernier, M.

de Piré, comte de Maure, était également regardé comme seigneur de

Saint-Séglin. Mais au-dessous de lui les seigneurs de la Sauvagère et de

Tréguhaire jouissaient aussi de quelques prééminences. Le seigneur de la

Sauvagère déclara, en effet, en 1680 avoir droit, à cause de ses fiefs du

Masle (nota : Le Masle, en Pipriac, voisin de Saint-Séglin, est un très-ancien manoir près

duquel sont des ruines gallo-romaines. Julien du Masle, seigneur dudit lieu,

vendit les fiefs du Masle au duc de Chaulnes, qui les céda lui-même en

1676 à Guillaume Mouraud, seigneur de la Sauvagère), à un enfeu

dans le chanceau de Saint-Séglin, du côté de l'évangile ; il avait

également le droit, en 1682, de jeter une soule à la porte de l'église

certain jour de fête. Dans le même chanceau, du côté de l'épître,

était l'enfeu de Tréguhaire, où fut inhumé en 1641 Françoise de

Langourla, femme de Charles Le Brun, seigneur de Tréguhaire. En 1677

existait à Saint-Séglin la confrérie du Saint-Nom-de-Jésus, dont

faisaient partie les seigneur et dame de la Sauvagère. Non loin de cette

église se trouve la fontaine de Sainte-Julitte, ornée naguère de la

statue de cette bienheureuse ; une croix remplace aujourd'hui celle-ci, et

l'on y vient de temps immémorial en procession pour demander un temps

favorable aux biens de la terre (Pouillé de Rennes). La nef et le clocher datent de 1851. Le chœur et

le transept datent de 1736. Plusieurs vitres de l'ancienne église

renfermaient au XVIIème siècle les armes de la famille de Maure. On y voit un tableau

provenant de la chapelle du manoir de la Haultière ;

![]() l'ancien

prieuré de Saint-Séglin, aujourd'hui disparu, et jadis membre de l'abbaye

de Saint-Georges. Ce fut encore la vicomtesse Roianteline qui donna à

l'abbaye de Saint-Georges, en 1032, peu de temps après la fondation de ce

monastère, l'église de Saint-Séglin. Cette noble et pieuse femme concéda

aux religieuses l'église en question et une métairie dont elles jouiraient

pendant sa vie, et leur donna tout le territoire de la paroisse après sa

mort : « Ecclesiam Sancti Siginnuni cum una medietaria, dum vixerit, et

post mortem suam omnem terram ipsius plebis quœ sibi competit »

(Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 109). En 1202, Pierre Giraud, évêque

de Saint-Malo, dans le diocèse duquel se trouvait Saint-Séglin, confirma

les Bénédictines de Saint-Georges dans la possession de cette église, de

ses dîmes et de ses oblations : « Ecclesiam sancti Sisignii cum decimis

et oblationibus ». De leur côté, les papes Alexandre III en 1164,

Innocent III en 1208, et Eugène IV en 1442, prirent sous leur protection

les terres que l'abbaye de Saint-Georges possédait en la paroisse de Saint-Séglin

: « Terras quas habetis in parrochia Sancti Siginii (alias Siginini,

alias Siliguini, alias Siguinii) » (Cartulaire de l'abbaye

Saint-Georges, 200, 172, 168 et 278). L'établissement fondé à Saint-Séglin

par l'abbesse de Saint-Georges fut, comme celui du Feu, en Liffré, plutôt

un manoir qu'un prieuré proprement dit; cependant il portait ce dernier nom

au XIIIème siècle. En 1299, en effet, Alain de Châteaugiron, trésorier

et chanoine de Rennes, reconnut qu'il jouissait des revenus du prieuré de

Saint-Séglin, membre de l'abbaye de Saint-Georges, par faveur de l'abbesse

Catherine de Mathefelon, « proventus sui prioratus Sancti Sigisnuii »

(Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 258). Il promit, en échange, fidélité

et protection aux religieuses, et s'engagea à leur remettre immédiatement

le prieuré s'il devenait évêque ; sept ans plus tard, il monta sur le siège

épiscopal de Rennes et dut accomplir sa promesse. En 1491, les maisons et

manoir de Saint-Séglin étaient « toutes chaistes et en toute ruyne et

décadence » par suite des guerres ; l'abbesse Françoise d'Espinay, la

grande restauratrice des prieurés, s'empressa de les faire relever

(Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 322, 414). Les Réformations de la

noblesse en 1427, 1443 et 1513, appellent invariablement ces maisons l'Abbaye,

nom qu'elles portent encore maintenant. Voici ce que possédaient au

XVIIème siècle, en Saint-Séglin, les religieuses de Saint-Georges : «

La maison principale de l'Abbaye, en Saint-Séglin (demeure du métayer) ;

— la grange et les étables ; — la cour au-devant de ladite maison, avec

un puits au milieu et un four à la sortie ; — un bois de haute futaye

derrière la maison principale, où se trouvent une vieille mazure de

colombier et quelques restes de murs d'une chapelle dans laquelle a cru un

chesne d'un âge parfait ; — des jardins et courtils ; — le Grand-Domaine,

de 10 journaux, au haut duquel y a une garenne ; — une ancienne chesnaie ;

— une ancienne écluse avec pescherie sur la rivière de Comps ; — la

moitié des dixmes de la paroisse de Saint-Séglin ; — toutes les

offrandes et oblations qui sont faites aux quatre festes de l'année en

ladite église de Saint-Séglin ; — le droit de présenter un curé ou

vicaire au bénéfice paroissial dudit Saint-Séglin ; — un fief ou

juridiction nommé la Pichardaye, auquel y a hommes et sujets qui doivent

rentes, ventes, rachapt et autres droits seigneuriaux » (Déclarations

faites en 1633 et 1680). En 1612, l'abbesse de Saint-Georges affermait tout

ce qu'elle possédait en Saint-Séglin à François Hudelor, sieur du Buchet,

280 livres d'argent, quatre pipes de gros sel et douze chapons ; en 1682, la

même ferme était de 400 livres, avec les mêmes redevances de sel et de

chapons (nota : ce second bail, passé par l'abbesse à Isabeau d'Avenel, dame du Masle,

comprenait : la métairie, — la moitié des oblations des quatre grandes

fêtes, — la moitié des dîmes — et le fief de la Pichardaye. -

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 26 H, 349). A la fin du XIXème

siècle, l'Abbaye, en Saint-Séglin, est une belle métairie délicieusement

posée au milieu de fraîches prairies qu'arrose une petite rivière ; mais

les bâtiments d'habitation n'offrent aucun intérêt (abbé Guillotin de Corson) ;

l'ancien

prieuré de Saint-Séglin, aujourd'hui disparu, et jadis membre de l'abbaye

de Saint-Georges. Ce fut encore la vicomtesse Roianteline qui donna à

l'abbaye de Saint-Georges, en 1032, peu de temps après la fondation de ce

monastère, l'église de Saint-Séglin. Cette noble et pieuse femme concéda

aux religieuses l'église en question et une métairie dont elles jouiraient

pendant sa vie, et leur donna tout le territoire de la paroisse après sa

mort : « Ecclesiam Sancti Siginnuni cum una medietaria, dum vixerit, et

post mortem suam omnem terram ipsius plebis quœ sibi competit »

(Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 109). En 1202, Pierre Giraud, évêque

de Saint-Malo, dans le diocèse duquel se trouvait Saint-Séglin, confirma

les Bénédictines de Saint-Georges dans la possession de cette église, de

ses dîmes et de ses oblations : « Ecclesiam sancti Sisignii cum decimis

et oblationibus ». De leur côté, les papes Alexandre III en 1164,

Innocent III en 1208, et Eugène IV en 1442, prirent sous leur protection

les terres que l'abbaye de Saint-Georges possédait en la paroisse de Saint-Séglin

: « Terras quas habetis in parrochia Sancti Siginii (alias Siginini,

alias Siliguini, alias Siguinii) » (Cartulaire de l'abbaye

Saint-Georges, 200, 172, 168 et 278). L'établissement fondé à Saint-Séglin

par l'abbesse de Saint-Georges fut, comme celui du Feu, en Liffré, plutôt

un manoir qu'un prieuré proprement dit; cependant il portait ce dernier nom

au XIIIème siècle. En 1299, en effet, Alain de Châteaugiron, trésorier

et chanoine de Rennes, reconnut qu'il jouissait des revenus du prieuré de

Saint-Séglin, membre de l'abbaye de Saint-Georges, par faveur de l'abbesse

Catherine de Mathefelon, « proventus sui prioratus Sancti Sigisnuii »

(Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 258). Il promit, en échange, fidélité

et protection aux religieuses, et s'engagea à leur remettre immédiatement

le prieuré s'il devenait évêque ; sept ans plus tard, il monta sur le siège

épiscopal de Rennes et dut accomplir sa promesse. En 1491, les maisons et

manoir de Saint-Séglin étaient « toutes chaistes et en toute ruyne et

décadence » par suite des guerres ; l'abbesse Françoise d'Espinay, la

grande restauratrice des prieurés, s'empressa de les faire relever

(Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 322, 414). Les Réformations de la

noblesse en 1427, 1443 et 1513, appellent invariablement ces maisons l'Abbaye,

nom qu'elles portent encore maintenant. Voici ce que possédaient au

XVIIème siècle, en Saint-Séglin, les religieuses de Saint-Georges : «

La maison principale de l'Abbaye, en Saint-Séglin (demeure du métayer) ;

— la grange et les étables ; — la cour au-devant de ladite maison, avec

un puits au milieu et un four à la sortie ; — un bois de haute futaye

derrière la maison principale, où se trouvent une vieille mazure de

colombier et quelques restes de murs d'une chapelle dans laquelle a cru un

chesne d'un âge parfait ; — des jardins et courtils ; — le Grand-Domaine,

de 10 journaux, au haut duquel y a une garenne ; — une ancienne chesnaie ;

— une ancienne écluse avec pescherie sur la rivière de Comps ; — la

moitié des dixmes de la paroisse de Saint-Séglin ; — toutes les

offrandes et oblations qui sont faites aux quatre festes de l'année en

ladite église de Saint-Séglin ; — le droit de présenter un curé ou

vicaire au bénéfice paroissial dudit Saint-Séglin ; — un fief ou

juridiction nommé la Pichardaye, auquel y a hommes et sujets qui doivent

rentes, ventes, rachapt et autres droits seigneuriaux » (Déclarations

faites en 1633 et 1680). En 1612, l'abbesse de Saint-Georges affermait tout

ce qu'elle possédait en Saint-Séglin à François Hudelor, sieur du Buchet,

280 livres d'argent, quatre pipes de gros sel et douze chapons ; en 1682, la

même ferme était de 400 livres, avec les mêmes redevances de sel et de

chapons (nota : ce second bail, passé par l'abbesse à Isabeau d'Avenel, dame du Masle,

comprenait : la métairie, — la moitié des oblations des quatre grandes

fêtes, — la moitié des dîmes — et le fief de la Pichardaye. -

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 26 H, 349). A la fin du XIXème

siècle, l'Abbaye, en Saint-Séglin, est une belle métairie délicieusement

posée au milieu de fraîches prairies qu'arrose une petite rivière ; mais

les bâtiments d'habitation n'offrent aucun intérêt (abbé Guillotin de Corson) ;

![]() la

croix située au cimetière de Saint-Séglin ;

la

croix située au cimetière de Saint-Séglin ;

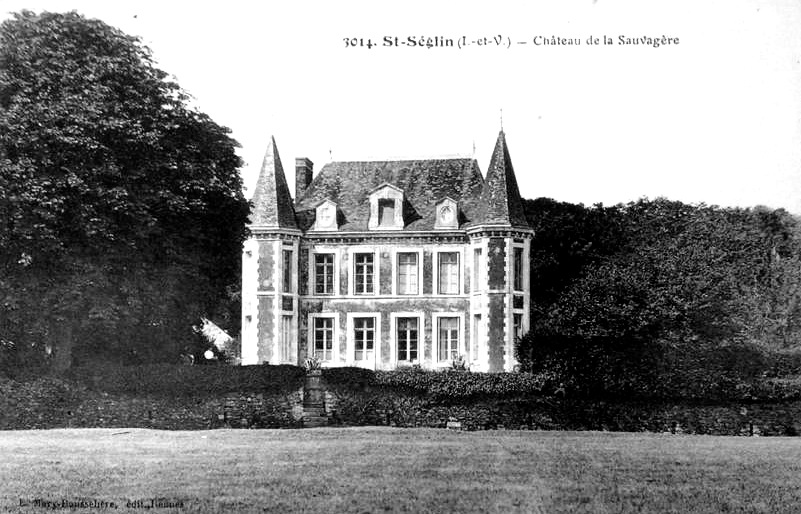

![]() le

château de La Sauvagère (1660). Le manoir primitif, construit vers 1660, est remplacé au

XIXème siècle par un nouveau château aujourd'hui disparu. La chapelle de

la Sauvagère se trouve dans la cour de ce manoir. Elle fut fondée d'une

messe par semaine et dotée de 30 livres de rente ; mais en 1727 elle fut

interdite comme menaçant ruine. Il est à la fin du XIXème siècle

question de la restaurer et de la dédier au Sacré-Coeur (Pouillé de

Rennes). Seul subsiste un portail (XVIIème siècle). La Sauvagère relevait à l'origine du

prieuré de Saint-Séglin et avait un droit de haute justice. Le domaine de La Sauvagère existe dès 1513

et dépend alors des seigneurs du Jarossay. La chapelle date du XVIIème

siècle. Le pigeonnier date du XVIIème siècle et a été restauré au

XXème siècle. Propriété de la famille

Mouraud en 1443 et en 1744, et des familles Dieuleveult et Thoux ;

le

château de La Sauvagère (1660). Le manoir primitif, construit vers 1660, est remplacé au

XIXème siècle par un nouveau château aujourd'hui disparu. La chapelle de

la Sauvagère se trouve dans la cour de ce manoir. Elle fut fondée d'une

messe par semaine et dotée de 30 livres de rente ; mais en 1727 elle fut

interdite comme menaçant ruine. Il est à la fin du XIXème siècle

question de la restaurer et de la dédier au Sacré-Coeur (Pouillé de

Rennes). Seul subsiste un portail (XVIIème siècle). La Sauvagère relevait à l'origine du

prieuré de Saint-Séglin et avait un droit de haute justice. Le domaine de La Sauvagère existe dès 1513

et dépend alors des seigneurs du Jarossay. La chapelle date du XVIIème

siècle. Le pigeonnier date du XVIIème siècle et a été restauré au

XXème siècle. Propriété de la famille

Mouraud en 1443 et en 1744, et des familles Dieuleveult et Thoux ;

Nota : Au château de la Sauvagère nous sommes reçus avec une extrême affabilité par M. Marcel Thoux, maire de Saint-Séglin, et Mme Marcel Thoux, fille du vicomte Olivier de Pontbriand qui fut un excellent érudit. L'habitation actuelle est due à l'architecte rennais Langlois [Note : L'architecte Langlois a bâti le château des Cormiers en Bovel et celui du Val en Campel. A Rennes, il a été l'auteur de l'ancien collège Saint-Vincent, rue de Fougères] et remonte aux environs de 1870. Du château primitif il reste un front complet possédant en son milieu un beau portail en appareil bombé et à chaque extrémité une tour, celle de droite (pour l'arrivant) ronde, aménagée en fuie, celle de gauche, octogone, étant la chapelle. Des terrasses en retour d'équerre sont les témoins des anciens remparts. Ce manoir a appartenu à la famille Mouraud, fortement assise dans le pays. Vers 1660 elle quitta sa résidence primitive de Jaroussay pour s'installer à la Sauvagère dont la situation est fort agréable entre ses bois et ses larges prairies (B. P. H., 1964).

![]() la

fontaine Sainte-Julitte, située près de l'église Saint-Séglin;

la

fontaine Sainte-Julitte, située près de l'église Saint-Séglin;

A signaler aussi :

![]() la

présence de briques romaines et de vestiges de maisons anciennes, non loin

du manoir du Jarossay ;

la

présence de briques romaines et de vestiges de maisons anciennes, non loin

du manoir du Jarossay ;

![]() l'ancien

manoir de Tréguhaire. Propriété successive des familles Mouraud (en

1426), de Forges (en 1443), de la Rivière (en 1513), le Brun (en 1635),

Cheurel (en 1695) ;

l'ancien

manoir de Tréguhaire. Propriété successive des familles Mouraud (en

1426), de Forges (en 1443), de la Rivière (en 1513), le Brun (en 1635),

Cheurel (en 1695) ;

![]() l'ancien

manoir de la Haultière. Il possédait jadis une chapelle privée devenue

frairienne et aujourd'hui sécularisé. La chapelle de la Haultière en

effet dépendait à l'origine de cette maison noble, qui fut plus tard

transformée en chapellenie. En 1667, Pierre Hénault, de Pipriac, y fonda

deux messes hebdomadaires les lundi et vendredi. Cette fondation est

inscrite dans un tableau représentant la Sainte Vierge, placée entre saint

Dominique et saint Pierre, actuellement transféré dans l'église de Saint-Séglin.

La chapelle de la Haultière fut alors considérée comme frairienne, et le

seigneur de Saint-Séglin, M. de Piré, en présentait les chapelains au

siècle dernier ; ceux-ci y faisaient le catéchisme, et voici leurs noms à

cette époque : Jean Roul, décédé vers 1758 ; — Jean Gicquel (1758) ;

— Jean Chesnel, décédé vers 1778, — et Jean Darel, qui lui succéda

(Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles

de la Bouère (en 1443), du Mur (en 1513), du Bouëxic seigneurs de la

Chapelle (en 1680), de Piré ;

l'ancien

manoir de la Haultière. Il possédait jadis une chapelle privée devenue

frairienne et aujourd'hui sécularisé. La chapelle de la Haultière en

effet dépendait à l'origine de cette maison noble, qui fut plus tard

transformée en chapellenie. En 1667, Pierre Hénault, de Pipriac, y fonda

deux messes hebdomadaires les lundi et vendredi. Cette fondation est

inscrite dans un tableau représentant la Sainte Vierge, placée entre saint

Dominique et saint Pierre, actuellement transféré dans l'église de Saint-Séglin.

La chapelle de la Haultière fut alors considérée comme frairienne, et le

seigneur de Saint-Séglin, M. de Piré, en présentait les chapelains au

siècle dernier ; ceux-ci y faisaient le catéchisme, et voici leurs noms à

cette époque : Jean Roul, décédé vers 1758 ; — Jean Gicquel (1758) ;

— Jean Chesnel, décédé vers 1778, — et Jean Darel, qui lui succéda

(Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles

de la Bouère (en 1443), du Mur (en 1513), du Bouëxic seigneurs de la

Chapelle (en 1680), de Piré ;

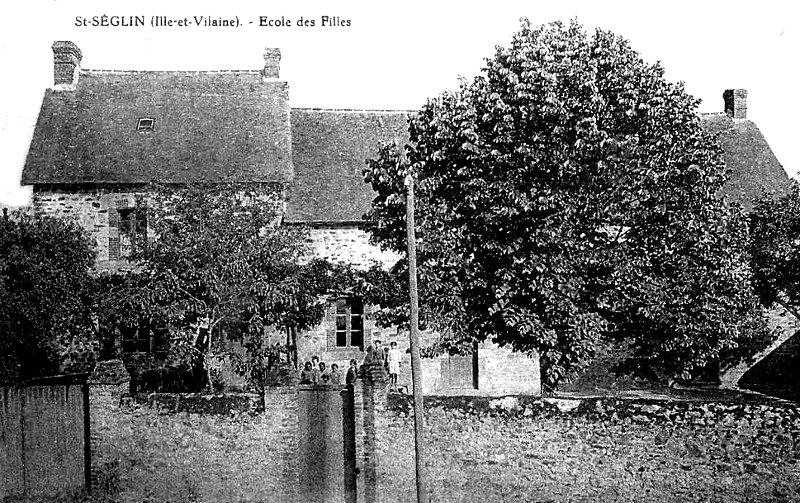

![]() l'ancien

Prieuré de Saint-Séglin, appelé aussi l'Abbaye. Il dépendait jadis de

l'Abbaye de Saint-Georges de Rennes et possédait une chapelle privée, une

fuie et des pêcheries ;

l'ancien

Prieuré de Saint-Séglin, appelé aussi l'Abbaye. Il dépendait jadis de

l'Abbaye de Saint-Georges de Rennes et possédait une chapelle privée, une

fuie et des pêcheries ;

![]() l'ancien

manoir du Jarossay, situé route de Comblessac. Propriété de la famille

Mouraud en 1427 ;

l'ancien

manoir du Jarossay, situé route de Comblessac. Propriété de la famille

Mouraud en 1427 ;

![]() l'ancien

manoir de la Ville, situé route de Comblessac. Propriété de la famille

Mouraud en 1443, puis de la famille de Saint-Martin seigneurs de Kermainguy

en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Ville, situé route de Comblessac. Propriété de la famille

Mouraud en 1443, puis de la famille de Saint-Martin seigneurs de Kermainguy

en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir des Mesnils. Propriété de la famille de Champagné seigneurs de la

Montagne et de Quélenneuc en 1513 ;

l'ancien

manoir des Mesnils. Propriété de la famille de Champagné seigneurs de la

Montagne et de Quélenneuc en 1513 ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de SAINT-SEGLIN

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1427 sont mentionnés en 1427 à St-Sequelin (Saint-Seglin) les commissaires Perot Belouan et Henry Gombert, et les nobles suivants : P. Mouraud, en son hostel de Gerouzey. Métaïers de : J. Mourand, à Treguher. L'abbesse de St Georges, à la métairie de l'Abbaie. (H. Des Salles).

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo sont mentionnés en 1443 à St-Sequelain (Saint-Seglin) les commissaires J. de la Rivière et G. Guillo, et les maisons nobles suivantes : Jaroczay, à Roland Morand. L'Abbaye, à L'Abesse St Georges. La Sauvaigière, aud. Morand. Treguhere, à G. de Forges. La Haultière, à Alain de la Bouix, nob. La Ville, à J. Morand. Ces deux dernières maisons sont portables ainsi qu'on dit et contribuoint à fouages avant qu'elles fussent aux des susd. que à présent sauvent leurs métaïers. (H. Des Salles).

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 3 nobles de Saint-Séglin :

![]() les

héritiers de Bertrand MOURAUD (2 livres de revenu) : défaillants ;

les

héritiers de Bertrand MOURAUD (2 livres de revenu) : défaillants ;

![]() Rolland

MOURAUD (époux de Jeanne de Bellouan) du Jarossay (160 livres de revenu)

: porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Rolland

MOURAUD (époux de Jeanne de Bellouan) du Jarossay (160 livres de revenu)

: porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() les

héritiers de Jehan MOURAUD de la Ville (30 livres de revenu) :

défaillants ;

les

héritiers de Jehan MOURAUD de la Ville (30 livres de revenu) :

défaillants ;

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1513 sont mentionnés à Saint-Seguelin (Saint-Séglin) les nobles suivants : - Nob. escuier Jean Mouraud, seigneur de Gerroczay, seul noble à la Cour du Gerroczay ; plus deux met. (métairies) nommées la Haute et la Basse-Sauvaigière, a plusieurs rot. (rotures). - Nob. escuier (écuyer) Julien de St Martin, seigneur de Quermainguy, et nob. (noble) damoiselle Yzabeau Mouraud, demeurant près la ville de Guérande, ont une met. nob. nommée la Ville. - Pierre de la Rivière, seigneur de la Rivière, a un lieu et met. nob. nommé Treguher. - Mre Jean de Champagne, seigneur de la Montagne et de Quelenneuc, a la met. des Menis, laquelle il a affranchie par accord faict avec les paroissiens, aux procureurs desquels led. de Champagne donna de l'argent. - Guill. du Mur, comme garde naturel de son fils, a un lieu et met. nommée la Hautère. - L'abesse de St Georges, a une met. nommée l'Abbaie. (H. Des Salles).

© Copyright - Tous droits réservés.