|

Bienvenue chez les Tugdualais |

SAINT-TUGDUAL |

Retour page d'accueil Retour Canton de Guémené-sur-Scorff

La commune de Saint-Tugdual ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-TUGDUAL

Saint-Tugdual vient de saint-Tutwall.

Saint-Tugdual est, semble-t-il, un démembrement de l'ancienne paroisse primitive de Plouhaer. Les territoires de Saint-Tugdual et de Le Croisty semblaient unis à cette époque.

En 1285, les registres de l'abbaye de Bon-Repos, mentionnent « Saint Tudale paroisse ». Saint-Tugdual dépendait du doyenné de Kermenet-Guégant et avait pour trève Saint-Guen.

Certains prétendent que Le Croisty était une trève de Saint-Tugdual (et dans ce cas le Croisty passe pour plus ancienne que sa paroisse-mère) et d’autres prétendent que Saint-Tugdual était une trève du Croisty. Saint-Tugdual possédait deux établissements (dont l'un à Kerminizic) ayant appartenu aux Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem et dépendait autrefois de la sénéchaussée d'Hennebont.

On rencontre les appellations suivantes : Saint Tuzual (en 1393), Saint-Tugdual (en 1428), Sainct Tudal (en 1448), Sainct Tudual (en 1484), Sant-Tuggaol (en 1460), Sainct Tugdual (en 1477).

Note : Saint-Tugdual est situé entre Plouray au nord, Priziac à l'ouest, le Croisty au sud, et Ploerdut à l'est. On y trouve des collines et des vallons, arrosés par plusieurs ruisseaux tributaires de l'Aer ou du Pont-Rouge. En 1891, sa population est de 1082 habitants. Ce territoire a subi bien des vicissitudes. En 1191, il faisait encore partie de la paroisse de Priziac, dont le recteur, nommé Rioc, assista à la donation de la terre de Marcel (Cartulaire de Quimperlé). En 1285, il était déjà paroisse, suivant un acte de l'abbaye de Bon-Repos. En 1387 il était uni au Croisty : union qui a subsisté jusqu'en 1866. Quand le recteur résidait au Croisty, Saint-Tugdual descendait en apparence au rang de trêve, et quand il se fixait à Saint-Tugdual, c'était au tour du Croisty de descendre. Or cette seconde situation est celle qui a duré le plus longtemps, et qui s'est prolongée jusqu'à nos jours. Le bourg, situé vers le nord-est de la paroisse, est à 11 kilomètres de Guémené et à 32 de Pontivy. Ce pays faisait partie de la seigneurie de Guémené, et relevait de la sénéchaussée d'Hennebont (J-M. Le Mené).

![]()

PATRIMOINE de SAINT-TUGDUAL

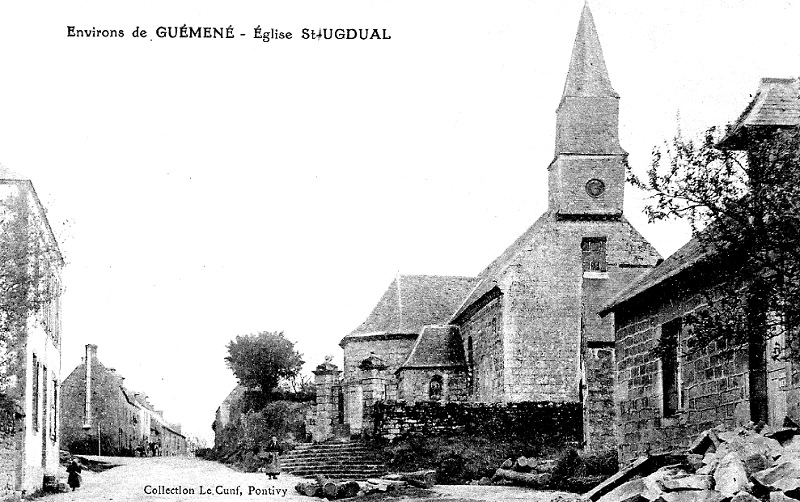

![]() l'église (1962),

édifiée par l'architecte Claubert de Cléry à l'emplacement d'une

ancienne église construite au XVIIème siècle et détruite en partie par

la foudre en 1959. Une cloche est datée de

1615. Les verrières sont l'oeuvre de l'atelier Le Bihan, de Quimper ;

l'église (1962),

édifiée par l'architecte Claubert de Cléry à l'emplacement d'une

ancienne église construite au XVIIème siècle et détruite en partie par

la foudre en 1959. Une cloche est datée de

1615. Les verrières sont l'oeuvre de l'atelier Le Bihan, de Quimper ;

Nota : L'ancienne église paroissiale est dédiée à saint Tugdual, évêque de Tréguier, mort le 30 novembre 564. C'est un édifice en forme de croix latine, construit en beaux matériaux. Les autels secondaires sont sous les vocables du Rosaire et de saint Jean-Baptiste. A côté de l'église se trouve une croix, chargée de bas-reliefs et restaurée en 1704. Les chapelles de la paroisse sont les suivantes : — 1° Saint-Guénael, au village de Saint-Guen, à 3 kilomètres au sud-ouest du bourg. Cet édifice, en forme de croix latine, est en style ogival du XVIème siècle. On lit en effet à l'extérieur du transept nord l'inscription gothique suivante : Le VIIIème jour de aout lan mil Vc karante fut dédié ceste capelle. Sur le pignon occidental s'élève un clocheton carré, avec une petite flèche polygonale en pierre. Les fenêtres sont en ogive, avec des meneaux en flammes et en fleurs de lis ; on y voit encore de beaux restes de vitraux à personnages, et les armoiries des Aléno et des Rouxel. — 2° Notre-Dame, au village de Carmès, à 5 kilomètres vers le sud-ouest, mentionnée dès 1430. — 3° Saint-Nicolas, au Solo, en un lieu isolé, à 5 kilomètres vers l'ouest, en ruines. On peut mentionner aussi pour mémoire le nom significatif de Moustérien. La tradition locale y place des Templiers ; tout le voisinage s'appelle la Terre du Temple ; le moulin porte aussi le nom du Temple. Dans le village, les maisons sont rangées autour d'une place carrée, et l'on voit encore au midi les restes d'un vieux mur d'enceinte. En 1312, à la suppression des Templiers, cet établissement fut annexé à celui des Hospitaliers du Croisty. Les frairies étaient celles du bourg, de Saint-Guen, de Carmès et des Govel, le quartier du Croisty restant à part. Aucune chapellenie n'existait dans la paroisse. Le recteur dîmait à la 33ème gerbe sur son double territoire, et en 1756 il jouissait d'un revenu net de 640 livres. Il était à la nomination alternative du pape ou de l'évêque. En 1790, Saint-Tugdual fut érigé en commune, du canton de Priziac et du district du Faouët, et conserva son annexe du Croisty. En 1791, son recteur, Fr. Le Goff, prêta le serment, finit par se marier et fut tué par les chouans. La vente nationale ne comprit ici qu'une pièce de terre, dépendant de la chapelle de Saint-Guen. Saint-Tugdual passa, en 1801, dans le canton de Guémené, arrondissement de Pontivy, et fut maintenu comme paroisse en 1802. Ses deux prêtres résidèrent, comme par le passé, le recteur à Saint-Tugdual et le vicaire au Croisty. Un décret du 30 décembre 1865, mis à exécution en janvier 1866, a érigé le Croisty en succursale, sans toucher à la commune, qui comprend ainsi deux paroisses (J-M. Le Mené - 1891).

Voir aussi

![]() "

L'histoire de la paroisse de Saint-Tugdual et ses recteurs"

"

L'histoire de la paroisse de Saint-Tugdual et ses recteurs"

![]() la chapelle Saint-Guen

ou Saint-Guénaël (1540), édifiée au village de Saint-Guen. Une

inscription extérieure au croisillon Nord stipule "Le VIIIe jour de

aout l'an mil Vc karante fut dédié ceste chapelle". Il s'agit

d'un édifice en forme de croix latine, avec choeur peu profond, à chevet

plat. Un clocheton carré, amorti d'une flèche polygonale, et percé de

baies à linteaux droits, s'élève sur le pignon occidental. Un escalier

extérieur, au Sud, conduit à la cloche. En façade Sud, la nef s'ouvre sur

une fenêtre à pignon triangulaire, souligné de piliers reposant sur des

reliefs figurant respectivement un mouton et un dragon. Au carré du transept, des

colonnes engagées attendent des arcades qui ne furent jamais construites.

La décoration extérieure est toute flamboyante. Au Sud, un petit ossuaire,

daté du XVIème siècle, est accolé à la chapelle. La chapelle est

couverte d'une charpente aux sablières grossièrement sculptées de

personnages et d'animaux. Dans le réseau flamboyant des fenêtres se voient

encore quelques fragments de vitraux du XVIème siècle, représentant

l'Annonciation, saint Christophe, et diverses armoiries. Le vitrail de la

fenêtre Sud est restauré en 1903 et représente

saint Louis, saint Christophe, sainte Barbe et sainte Catherine. Un fragment

de vitrail du chevet représente Jésus au milieu des

docteurs de la Loi. Un haut-relief en

bois polychrome, du XVIème siècle, représente l'arbre de Jessé

(généalogie de la Vierge). On y

remarque une piscine flamboyante et un curieux bénitier en granit à huit

pans du XVIème siècle. Une statue de Saint-Michel terrassant le dragon domine

le chevet ;

la chapelle Saint-Guen

ou Saint-Guénaël (1540), édifiée au village de Saint-Guen. Une

inscription extérieure au croisillon Nord stipule "Le VIIIe jour de

aout l'an mil Vc karante fut dédié ceste chapelle". Il s'agit

d'un édifice en forme de croix latine, avec choeur peu profond, à chevet

plat. Un clocheton carré, amorti d'une flèche polygonale, et percé de

baies à linteaux droits, s'élève sur le pignon occidental. Un escalier

extérieur, au Sud, conduit à la cloche. En façade Sud, la nef s'ouvre sur

une fenêtre à pignon triangulaire, souligné de piliers reposant sur des

reliefs figurant respectivement un mouton et un dragon. Au carré du transept, des

colonnes engagées attendent des arcades qui ne furent jamais construites.

La décoration extérieure est toute flamboyante. Au Sud, un petit ossuaire,

daté du XVIème siècle, est accolé à la chapelle. La chapelle est

couverte d'une charpente aux sablières grossièrement sculptées de

personnages et d'animaux. Dans le réseau flamboyant des fenêtres se voient

encore quelques fragments de vitraux du XVIème siècle, représentant

l'Annonciation, saint Christophe, et diverses armoiries. Le vitrail de la

fenêtre Sud est restauré en 1903 et représente

saint Louis, saint Christophe, sainte Barbe et sainte Catherine. Un fragment

de vitrail du chevet représente Jésus au milieu des

docteurs de la Loi. Un haut-relief en

bois polychrome, du XVIème siècle, représente l'arbre de Jessé

(généalogie de la Vierge). On y

remarque une piscine flamboyante et un curieux bénitier en granit à huit

pans du XVIème siècle. Une statue de Saint-Michel terrassant le dragon domine

le chevet ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Nicolas (XVIIème siècle), aujourd'hui disparue. Il

s'agissait d'un édifice de forme rectangulaire ;

l'ancienne

chapelle Saint-Nicolas (XVIIème siècle), aujourd'hui disparue. Il

s'agissait d'un édifice de forme rectangulaire ;

![]() la croix (XVIème siècle), située à l’emplacement de

l’ancien cimetière et restaurée en 1704 ;

la croix (XVIème siècle), située à l’emplacement de

l’ancien cimetière et restaurée en 1704 ;

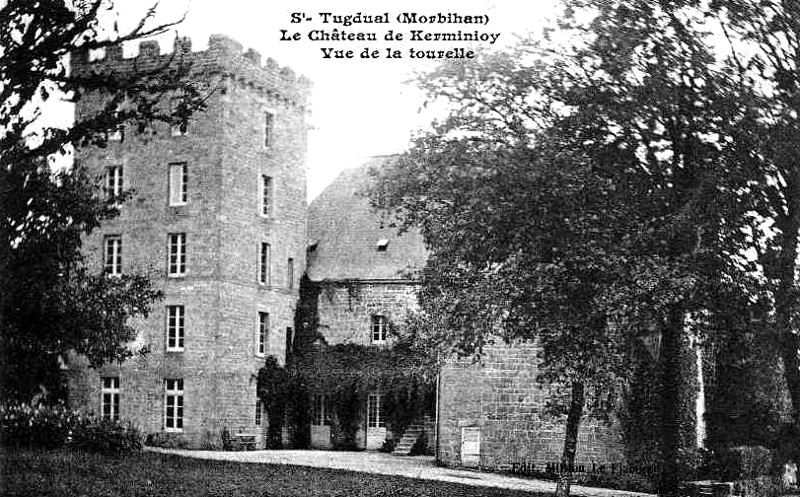

![]() le manoir de Kerminisy (XVIème

siècle et XXème siècle), encore appelé Kerminizic. Son nom,

qui signifie "lieu d'asile", rappelle la présence probable des

templiers et hospitaliers en ce lieu. La partie gauche de l'édifice date de

1600, la partie droite date de 1674 et la tour carrée date de 1910. La

seigneurie appartient successivement aux familles Kerman (en 1425), Hingant

(en 1464), Beaujouan (en 1557), Talhouët de la Grationnaye (en 1674),

Kergariou (en 1897), Marchal (en 1897). A l'arrière s'élève une grande

tour carrée érigée en 1911. Deux stèles basses sont disposées à

l'entrée du manoir et ont été rapportées du village de Saint-Tugdual en

1936. En 1953, est fondée la Société

Familiale du Manoir qui gère le domaine ;

le manoir de Kerminisy (XVIème

siècle et XXème siècle), encore appelé Kerminizic. Son nom,

qui signifie "lieu d'asile", rappelle la présence probable des

templiers et hospitaliers en ce lieu. La partie gauche de l'édifice date de

1600, la partie droite date de 1674 et la tour carrée date de 1910. La

seigneurie appartient successivement aux familles Kerman (en 1425), Hingant

(en 1464), Beaujouan (en 1557), Talhouët de la Grationnaye (en 1674),

Kergariou (en 1897), Marchal (en 1897). A l'arrière s'élève une grande

tour carrée érigée en 1911. Deux stèles basses sont disposées à

l'entrée du manoir et ont été rapportées du village de Saint-Tugdual en

1936. En 1953, est fondée la Société

Familiale du Manoir qui gère le domaine ;

A signaler aussi :

![]() l'ancien

manoir de Kermartin. Jehan de Kercourhin rend aveu, en 1496, à Louis de Rohan, pour

le manoir de Kermarzin ; il mourut en 1512, et son fils Jacques

rendit aveu pour ce manoir en 1521, 1541 et 1548 ; ce dernier aveu nous

apprend que Kermartin était un ramage de Kermerien. Jacques tenait encore

ce domaine en 1575, et de ses deux filles, Jeanne épousa le sieur de

Camseul, et Isabeau eut la terre de Kermartin. Vers le milieu du XVIIème siècle,

il était la propriété de Valentin de Talhoët, sieur de Sévérac,

Kerminizic et Roscario, et il aura probablement suivi la même destinée que

ce dernier manoir (M. L. Galles) ;

l'ancien

manoir de Kermartin. Jehan de Kercourhin rend aveu, en 1496, à Louis de Rohan, pour

le manoir de Kermarzin ; il mourut en 1512, et son fils Jacques

rendit aveu pour ce manoir en 1521, 1541 et 1548 ; ce dernier aveu nous

apprend que Kermartin était un ramage de Kermerien. Jacques tenait encore

ce domaine en 1575, et de ses deux filles, Jeanne épousa le sieur de

Camseul, et Isabeau eut la terre de Kermartin. Vers le milieu du XVIIème siècle,

il était la propriété de Valentin de Talhoët, sieur de Sévérac,

Kerminizic et Roscario, et il aura probablement suivi la même destinée que

ce dernier manoir (M. L. Galles) ;

![]() l'ancien

manoir de Penhaër. Ce manoir, qui appartenait, en 1461, à Henry de Quénécan,

puis à Louis de Quénécan, sieur, de Crenarz, et, en 1540, à Jeanne de Quénécan,

veuve en premières noces de Charles Mehault, sieur de la Villeboury, et épouse,

à cette époque, de Jehan Phelippot, eut ensuite divers propriétaires.

Ainsi, en 1618 et en 1633, il appartenait à Yves Cohinet, sieur de

Kerprigent, puis il fut divisé en deux, et l’une des moitiés était la

propriété de Guillaume Dramard et de Catherine Jouan, tandis que l’autre

appartenait à Julien de la Coudraye, sieur de la Ronceraye. Enfin, le 13

avril 1689, Joseph Garraud rendait aveu pour ce manoir (M. L. Galles)

;

l'ancien

manoir de Penhaër. Ce manoir, qui appartenait, en 1461, à Henry de Quénécan,

puis à Louis de Quénécan, sieur, de Crenarz, et, en 1540, à Jeanne de Quénécan,

veuve en premières noces de Charles Mehault, sieur de la Villeboury, et épouse,

à cette époque, de Jehan Phelippot, eut ensuite divers propriétaires.

Ainsi, en 1618 et en 1633, il appartenait à Yves Cohinet, sieur de

Kerprigent, puis il fut divisé en deux, et l’une des moitiés était la

propriété de Guillaume Dramard et de Catherine Jouan, tandis que l’autre

appartenait à Julien de la Coudraye, sieur de la Ronceraye. Enfin, le 13

avril 1689, Joseph Garraud rendait aveu pour ce manoir (M. L. Galles)

;

![]() l'ancien

manoir de Kersalic. Le domaine de Kersalic, après avoir été la propriété

de Eon Phelippes, en 1393, et de Jehan Camorts jusqu’en 1432, passa,

l’année suivante, à Yvon Aleno ; son fils Louis mourut en 1495. Le 14

juillet de cette année, la veuve de ce dernier, Jeanne Le Grant, rendait

aveu au nom de Vincent Aleno, leur fils. Vincent Aleno étant mort le 22

octobre 1510, Yvon, son frère, lui succéda et fit hommage au seigneur de

Guémené le 15 août 1511. Pierre Aleno rendit aveu en 1575 et en 1584, et

il eut pour héritier Nicolas Aleno, mari de Renée Uchet. Le fils de

celui-ci, Jacques, rendit aveu en 1660, et, en 1682, Pierre Aleno se déclara

homme lige du prince de Guémené ; son fils, nommé Charles-Bon, mourut en

1746 ; il avait eu pour, femme Thérèse de Penpoulo. Le manoir de Kersalic

passa ensuite à Madeleine-Thérèse-Florentine Aleno, fille de Charles-Bon,

et celle-ci le porta en dot à son mari, Jean-René Le Borgne, sieur de

Penquer, qui en rendit aveu le 11 juin 1746, à Julie-Gabrielle-Louise de

Rohan, princesse de Guémené (M. L. Galles) ;

l'ancien

manoir de Kersalic. Le domaine de Kersalic, après avoir été la propriété

de Eon Phelippes, en 1393, et de Jehan Camorts jusqu’en 1432, passa,

l’année suivante, à Yvon Aleno ; son fils Louis mourut en 1495. Le 14

juillet de cette année, la veuve de ce dernier, Jeanne Le Grant, rendait

aveu au nom de Vincent Aleno, leur fils. Vincent Aleno étant mort le 22

octobre 1510, Yvon, son frère, lui succéda et fit hommage au seigneur de

Guémené le 15 août 1511. Pierre Aleno rendit aveu en 1575 et en 1584, et

il eut pour héritier Nicolas Aleno, mari de Renée Uchet. Le fils de

celui-ci, Jacques, rendit aveu en 1660, et, en 1682, Pierre Aleno se déclara

homme lige du prince de Guémené ; son fils, nommé Charles-Bon, mourut en

1746 ; il avait eu pour, femme Thérèse de Penpoulo. Le manoir de Kersalic

passa ensuite à Madeleine-Thérèse-Florentine Aleno, fille de Charles-Bon,

et celle-ci le porta en dot à son mari, Jean-René Le Borgne, sieur de

Penquer, qui en rendit aveu le 11 juin 1746, à Julie-Gabrielle-Louise de

Rohan, princesse de Guémené (M. L. Galles) ;

![]() l'ancien

manoir de Corargant. Ce domaine, propriété de Jeanne de Kerourhin, en 1540

et 1553, appartenait, en 1613, à Jeanne du Cleusiou, et en 1665, à Jacques

Le Doulce, dont le fils René-Anne épousa Marguerite-Gabrielle Jourdain. De

mariage naquirent Jean-Baptiste et Michel qui moururent, le premier en 1731

et le second en 1737, et Marie Le Doulce qui vivait encore en 1754.

Corargant fut alors vendu à Ange de La Monneraye, sieur du Breuil, et à

Agathe de Kerret, sa femme. Le premier mourut en 1774 et la seconde en 1779 (M. L.

Galles) ;

l'ancien

manoir de Corargant. Ce domaine, propriété de Jeanne de Kerourhin, en 1540

et 1553, appartenait, en 1613, à Jeanne du Cleusiou, et en 1665, à Jacques

Le Doulce, dont le fils René-Anne épousa Marguerite-Gabrielle Jourdain. De

mariage naquirent Jean-Baptiste et Michel qui moururent, le premier en 1731

et le second en 1737, et Marie Le Doulce qui vivait encore en 1754.

Corargant fut alors vendu à Ange de La Monneraye, sieur du Breuil, et à

Agathe de Kerret, sa femme. Le premier mourut en 1774 et la seconde en 1779 (M. L.

Galles) ;

![]() l'ancien

manoir de Poulhazre. Nous n’avons trouvé de renseignements sur cette

terre que pendant le XVème siècle, où, après avoir appartenu, en 1430,

à Roland de Poulhazre, elle passa à Charles de Poulhazre, puis à son

fils, Alain de Poulhazre, mari d'Aliz, fille d’Alain Le Roux ;

l'ancien

manoir de Poulhazre. Nous n’avons trouvé de renseignements sur cette

terre que pendant le XVème siècle, où, après avoir appartenu, en 1430,

à Roland de Poulhazre, elle passa à Charles de Poulhazre, puis à son

fils, Alain de Poulhazre, mari d'Aliz, fille d’Alain Le Roux ;

![]() l'ancien

manoir de Restergant. Le manoir de Restergant a toujours appartenu aux

seigneurs de Kermerien et du Cranno ;

l'ancien

manoir de Restergant. Le manoir de Restergant a toujours appartenu aux

seigneurs de Kermerien et du Cranno ;

![]() l'ancien

manoir de Roscario. Ce manoir, après avoir appartenu aux sires de Kersalic,

passa en 1642, aux seigneurs de Kerminizic et de Kermartin ;

l'ancien

manoir de Roscario. Ce manoir, après avoir appartenu aux sires de Kersalic,

passa en 1642, aux seigneurs de Kerminizic et de Kermartin ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de SAINT-TUGDUAL

Les seigneuries particulières de Saint-Tugdual étaient :

1° Kermartin, aux Kercourhin en 1496, puis aux Talhoet en 1630.

2° Kerminizic, aux Kerman, Hingant, et enfin Talhoet en 1627.

3° Kersalic, aux Aléno en 1433, et aux Borgne en 1746.

4° Poulhazre, à la famille de ce nom en 1430.

5° Penhaer, aux Quénécan en 1461, aux Cohinet en 1618.

6° Restergant, aux Kermérien en 1397 et aux sieurs du Cranno en 1516.

7° Roscario, aux Aléno, et en 1612 aux Lagadec, puis aux Talhoet (J-M. Le Mené).

Seigneurie de Kerminizic ou Kerminisy. Kerminizic appartenait, en 1471, à Guillaume de Kerman, puis en 1493, à Charles Hingant, dont la famille le posséda jusque vers 1537, où nous trouvons Anne-Françoise Hingant mariée à René Tournemine, sieur du Hac. De 1563 à 1575, il était possédé par Jean Beaujouan, époux de Marguerite de la Forest, puis, en 1588, par son fils, Louis de Beaujouan. Enfin, en 1627, il était la propriété de Valentin de Talhoët et de Jeanne Le Lagadec, sieur et dame de Sévérac. En 1680, Jean-Armand de Talhoët, sieur de Sévérac, possédait Kerminizic, et cette terre resta ensuite dans la famille, puisque nous voyons qu’en 1759, René-Armand de Talhoët était propriétaire de ce domaine.

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 8 septembre 1464, on comptabilise la présence de 2 nobles de Saint-Tugdual :

![]() Guillaume

de KERMAN (400 livres de revenu) : défaillant ;

Guillaume

de KERMAN (400 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Henry

de QUENECAN (30 livres de revenu), remplacé par Ollivier Le Velstre ;

Henry

de QUENECAN (30 livres de revenu), remplacé par Ollivier Le Velstre ;

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 4 septembre 1481, on comptabilise la présence de 2 nobles de Saint-Tugdual :

![]() Henry

de QUENESQUEN (décédé), remplacé par son héritier Lancelot de la

paroisse de Lescoet ;

Henry

de QUENESQUEN (décédé), remplacé par son héritier Lancelot de la

paroisse de Lescoet ;

![]() Jehan

LE NY : défaillant ;

Jehan

LE NY : défaillant ;

© Copyright - Tous droits réservés.