|

Bienvenue chez les Saulniérois |

SAULNIERES |

Retour page d'accueil Retour Canton du Sel-de-Bretagne

La commune

de Saulnières ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAULNIERES

Saulnières vient de "saulniers" (marchands de sel).

En 1068, la paroisse de Saulnières (Villa Salnieriensis) relève du seigneur de Châteaugiron, qui donne le quart des dîmes et du terrage à l'abbaye de Saint-Georges de Rennes, où sa fille est religieuse. Une voie gallo-romaine, liée au trafic du sel et appelée "chemin des Saulniers" dès 1068, se situe près du bourg.

Les seigneurs de Châteaugiron et de Poligné se partagent les mouvances de la paroisse de Saulnières. Saulnières perd une partie de son territoire avec l'érection de la trève de La Bosse en paroisse succursale en 1826.

Vers 1068, la fille de Giron (fils d'Ansquetil), seigneur de Châteaugiron, entre à l'abbaye de Saint-Georges de Rennes, sous le gouvernement de l'abbesse Hodierne de Dinan. A cette occasion, le puissant baron de Châteaugiron, conduisant lui-même sa fille au monastère de Saint-Georges, dépose sur l'autel de l'église abbatiale une lettre de donation faite en faveur du couvent et accompagnée, selon l'usage de ce temps-là, d'un couteau, signe d'investiture. Par cette lettre, Giron s'engage à prendre envers et contre tous la défense des intérêts temporels de Saint-Georges et donne en toute propriété à ce monastère des dîmes, un droit de terrage ou champart, et, enfin, une maison, le tout sis à Saulnières "Quartam partem decime Salneriarum liberam sine calumpnia, necnon etiam quartam terragenarii partem et quamdam domum in Salneriensi villa positam jure quasi hereditatis sine fine possidendam" (Cartulaire de l'Abbaye Saint-Georges, 139). Dans sa charte, le donateur ajoute que l'abbesse ou quelques-unes de ses religieuses, passant par le bourg de Saulnières, "per Salneriensem villam transgrediens", ce qui leur arrive souvent, "quod soepe contingere solet", pourront dès lors, s'il leur plait, y descendre pour prendre quelques repos. Un siècle plus tard, du temps d'Herbert, évêque de Rennes de 1184 à 1198, Geffroy de Cesson fait une donation aux religieux de l'abbaye de Savigny. En même temps, le saint évêque de Rennes met d'accord ces moines avec plusieurs autres seigneurs des environs de Rennes qui leurs contestent certains droits. De tous ces actes sont témoins Jean, doyen de Châteaugiron, Guillaume de Montgermont et Bertrand, prêtre de Saulnières, "Bertrando Salneri presbytero" (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 722). Enfin, en 1240, lorsque Geffroy de Pouencé, seigneur de la Guerche, donne sa fille Thomasse de Pouencé en mariage à André, baron de Vitré, il lui constitue sa dot en terres et droits, comprenant, parmi beaucoup d'autres biens, tout ce qu'il possède dans le bourg et la paroisse de Saulnières, "in burgo et parrochia de Sauneriis" (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 917). Aux XVIIIème siècle, les Bénédictines de l'abbaye de Saint-Georges de Rennes ne possèdent plus rien en Saulnières. Le recteur, Guillaume Peigné, déclare en effet, le 12 juin 1783, jouir des dîmes de cette paroisse, "tant du costé de Saulnières que de celui de la Boce", et il évalue leur revenu à 2 500 livres. Il a, en plus, son presbytère, avec ses jardins, vignes, avenues, chênaie, prairies et vivier, le tout estimé environ 100 livres de rente. Son revenu brut est donc de 2 600 livres au moins, dont il faut toutefois déduire les charges (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine). Comme l'on voit, le presbytère de Saulnières était par ses dépendances un vrai petit manoir. C'était peut-être, en effet, une portion de l'ancienne seigneurie du Plessix-Bonenfant, car par acte du 25 octobre 1681, Christophe de Rosnyvinen, seigneur de Piré, vendit à Noël Gaultier, recteur de Saulnières, les maisons, métairies, moulins et fiefs du Plessix-Bonenfant, sis en Saulnières (Archives départementale d'Ille-et-Vilaine, fonds de Piré). Toujours est-il que ce presbytère relevait de la baronnie de Poligné, à laquelle rendit aveu le recteur Jean de Mareil en 1768 (Pouillé de Rennes).

Le bailliage de Poligné à Saulnières, mentionné dans la déclaration du seigneur de Poligné faite au roi en 1541, rapporte à ce seigneur en 1759, "en argent, 8 livres 14 sols et 2 deniers, en avoine 197 boisseaux, mesure saulneraise, à 33 sols le boisseau, faisant 308 livres 11 sols et 22 poules à 5 sols valant 5 livres 10 sol" (Archives départementales de Loire-Inférieure). Vers 1735, Mme la comtesse de Mornay, dame supérieure de la paroisse de Saulnières, possède la moitié de ladite paroisse en proche ou arrière-fiefs, qui dépendent de ses terres de Bain et de Poligné. M. le président de Châteaugiron (Jacques Le Prestre de Lezonnet, président au Parlement de Bretagne) possède à peu près l'autre moitié en proche ou arrières-fiefs qui dépendent de sa terre de Châteaugiron (Etat des revenus de la noblesse vers 1735).

La paroisse de Saulnières qui dépendait de l'ancien évêché de Rennes, existait au moins au milieu du XIIIème siècle. Elle était divisée en quatre traits appelés : le Bourg, la Ballue, la Bosse et la Haute-Bosse. Elle renfermait jadis la trève de la Bosse, érigée en succursale en 1803 d'abord, puis de nouveau en 1826. Parmi les plus anciens recteurs connus de Saulnières, on trouve Bertrand (XIIème siècle) et J.. Mauny qui donne en 1465 aux hôpitaux de Rennes une maison qu'il possède à Rennes dans la rue Saint-Georges. La fabrique de Saulnières possède encore un registre de Comptes des trésoriers rendus à Yves Mahyeuc, évêque de Rennes, et commençant à l'année 1526.

On rencontre les appellations suivantes : Salneri (en 1068), parochia de Sauneriis (en 1240), ecclesia de Salneriis (en 1516).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Saulnières : J... Mauny (il donna en 1465 aux hôpitaux de Rennes une maison sise en cette ville, rue Saint-Georges). François Le Bouc (en 1567). Jean Le Songeux (en 1619 ; décédé le 10 août 1637 et inhumé dans l'église, proche de l'autel Saint-Louis). Alain Laurent (pourvu en août 1637, il prit possession le 20 septembre). Geffroy du Gravier (en 1647 ; décédé vers 1662). Dominique La Lacade (aumônier de Mgr Barberini, camerlingue de la Sainte Eglise, demeurant à Rome, pourvu par Sa Sainteté, prit possession par procuration le 29 avril 1662). Jean Roland (en 1665). Noël Gaultier (bachelier en Sorbonne, en 1669, il fit en 1698 enregistrer ses armoiries : d'argent à une fasce de gueules chargée de trois croissants d'or ; décédé en 1701). Alain Blandin (prêtre de Pancé, pourvu le 28 septembre 1701, résigna en faveur du suivant, se réservant 400 livres de pension et son logement au presbytère, ce qu'approuva l'évêque le 10 septembre 1727). Jean-André de Mareil (prêtre du diocèse, pourvu en 1727, il résigna en 1768). Jean-Baptiste Beslard (prêtre du diocèse, il fut pourvu le 27 mai 1768 ; décédé le 4 janvier 1783). Guillaume-Jean Peigné (pourvu le 10 juin 1783, il gouverna jusqu'à la Révolution. Il devint en 1803 curé de Bécherel). Philippe-Laurent Berthelot (en 1803). Pierre-Marie-Vincent Le Corre (1804, décédé en 1811). Joseph Taupin (1812, décédé en 1817). Joseph Clouet (1818-1827). Mathurin Gendrot (1828, décédé en 1842). Joseph Ménard (1842-1847). N... Lavocat (1847-1853). Julien Drapier (1853-1875). Edouard Bardoul (1875-1883). François Datin (à partir de 1883), .....

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Saulnières en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Saulnières en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de SAULNIERES

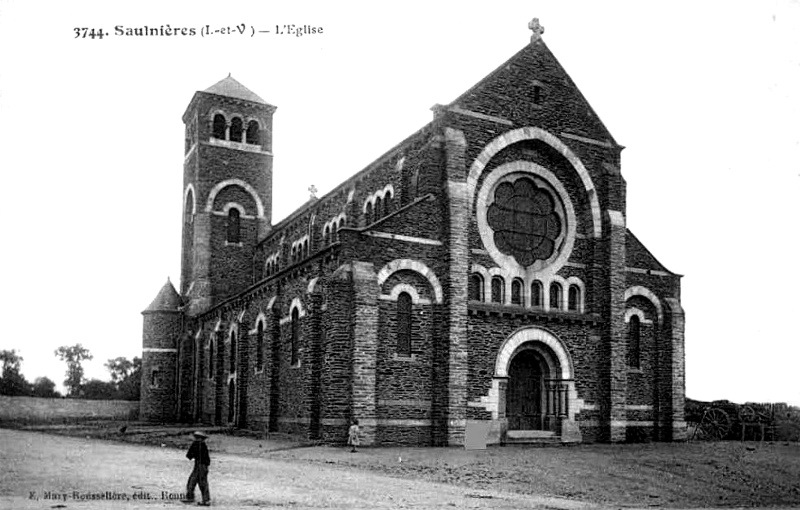

![]() l'église

Saint-Martin (1894-1902), oeuvre de l'architecte Henry Mellet et édifiée pour remplacer l'ancienne église romane.

On y a transporté les fonts de l'ancienne église. Les verrières (avec

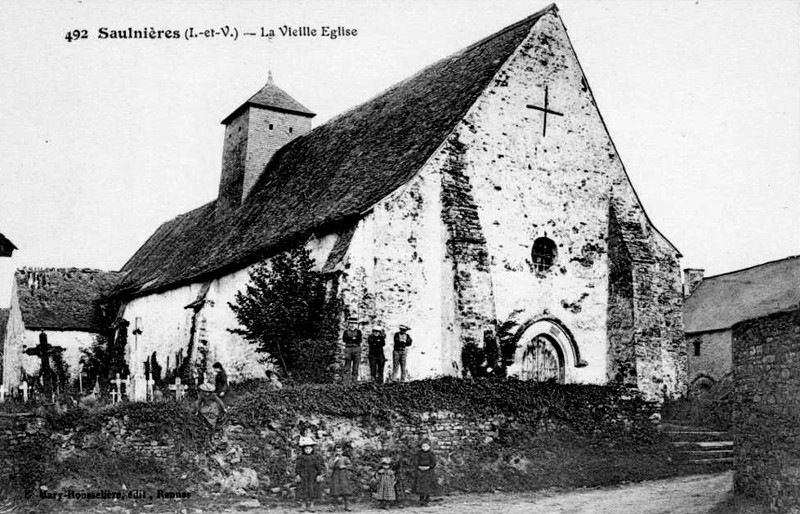

rosace) de la façade occidentale datent de 1905. L'ancienne église se

composait d'une simple nef terminée par un chevet droit. Un arc triomphale

fort ancien s'élevait à l'entrée du choeur et le mur septentrional

n'avait aucune ouverture. Le chevet, orné à l'origine d'une grande

fenêtre, semblait avoir été relevé durant le XVIème siècle, aussi bien

que la porte principale à l'Ouest. Le clocheton central, frappé par la

foudre, avait été reconstruit en 1643 ("Marché fait en 1643 pour

relever le clocher frappé par la foudre et tempeste" (Archives

paroissiales)). On distinguait jadis encore dans la nef d'anciennes

peintures murales recouvertes de badigeon, entre autres personnages, on

reconnaissait un cavalier qui semblait bien être saint Martin et un

religieux cordelier. On voyait aussi dans cette église une vieille statue

de saint Louis, roi de France, ayant naguère au poignet un reliquaire

singulièrement posé. Les barons de Châteaugiron et de Poligné se

partageaient les mouvances de la paroisse, mais aux derniers siècles le

baron de Poligné se disait seul seigneur supérieur et fondateur de

l'église de Saulnières. C'est ce que déclara, le 24 mai 1679, Henri

Albert de Cossé, duc de Brissac et seigneur de Poligné. Aussi en 1723, la

comtesse de Mornay, dame de Poligné, fit-elle dresser un procès-verbal de

l'état de l'église de Saulnières pour y maintenir ses prééminences. On

lui assura alors que dans le vitrail du choeur "massonné pour faire

le maistre autel qui l'occupe à présent entièrement", se

trouvaient les armoiries des barons de Poligné, et l'on constata qu'autour

de l'édifice régnait une litre portant le blason des marquis de Coëtquen,

seigneurs de Poligné et de Bain. A la même époque "du costé de

l'épître et dans l'enclos du Saint-Sacrement" se trouvaient

gravées en pierre sur la muraille et peintes dans le vitrail d'une fenêtre

les armoiries des seigneurs de la Marchée, savoir : écartelé aux 1er

et 4ème d'argent au lion de sable armé de gueules, qui est de la

Touche ; au 3ème de sable à deux épées d'argent posées en sautoir,

qui est ..., et au 4ème d'azur au griffon d'or, qui est Croc. En

1694, le seigneur de la Marchée déclarait être seigneur fondateur de

l'église de Saulnières, après le baron de Châteaugiron, seigneur

supérieur selon lui (Archives Nationales, P. 1721). Le seigneur de la

Marchée avait aussi dans le choeur un enfeu où furent inhumés, en 1610

Jacques de la Touche, seigneur de la Marchée, et en 1660 Raoul Le Bel,

sieur de Launay, fils du seigneur de la Marchée. Devant le maître-autel se

trouvait, en 1723, "un tombeau eslevé de terre, chargé d'épées

croisées, des armes de la Marchée, que l'on dit estre un recteur qui a

esté enterré là, estant de la maison de la Marchée" (Archives

paroissiales de Saulnières). Le seigneur du Chesne-Blanc, qui possédait

aussi les terres nobles de la Motte et de la Métairie de Saulnières, avait

également dans le chanceau un enfeu où furent inhumés, en 1599 Jacques Le

Corsin, en 1604 Nicolas Le Corsin, en 1638 René Le Corsin, et en 1654

Jacquemine Glé, veuve du précédent, tous seigneurs et dame du

Chesne-Blanc (leur blason, d'argent à trois croix pattées de sable,

qui est Le Corsin, s'y trouvait gravé sur une pierre tombale). Enfin, la

tradition était, en 1723, que le baron de Poligné, seigneur supérieur de

Saulnières, devait avoir son enfeu au milieu du choeur, probablement entre

les tombeaux susdits. Ce dernier avait aussi son banc dans le chanceau, du

côté de l'évangile (Archives paroissiales de Saulnières). A la même

époque se trouvaient, au haut de la nef, deux bancs à queue armoriés :

celui du côté de l'évangile appartenant au seigneur de la Marchée, et

celui du côté de l'épître au seigneur du Chesne-Blanc (Archives

paroissiales de Saulnières). Le recteur Jean Le Songeux sollicita, en 1637,

des religieux du couvent de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle l'établissement du

Rosaire dans son église ; sa demande fut appuyée par René Le Corsin,

seigneur du Chesne-Blanc, Jacques Godefroy de la Touche, seigneur de la

Marchée, François Picoul, Julien Bréal et François Tiénard, prêtres de

la paroisse, et Daniel Blouin et Pierre Testard, trésoriers fabriqueurs. La

confrérie du Rosaire fut, en effet, érigée à Saulnières, car le 27

novembre 1650 fut inhumé dans cette église Etienne Le Corsin, mort après

avoir fait un legs en faveur de cette pieuse association (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 H, 5). Quand vint la Révolution, il y

avait d'ailleurs un certain nombre de fondations faites en l'église de

Saulnières, et la fabrique possédait alors cinq pièces de terre. En 1783,

ces fondations consistaient en messes fondées en 1544 par Olivier du Boulay,

prêtre, en 1637 par Jean Le Songeux, recteur, en 1668 par Jean Guillou,

prêtre, en 1684 par Gabriel Phelippé, en 1727 par Alain Blandin, recteur,

etc .. (Archives paroissiales de Saulnières) ;

l'église

Saint-Martin (1894-1902), oeuvre de l'architecte Henry Mellet et édifiée pour remplacer l'ancienne église romane.

On y a transporté les fonts de l'ancienne église. Les verrières (avec

rosace) de la façade occidentale datent de 1905. L'ancienne église se

composait d'une simple nef terminée par un chevet droit. Un arc triomphale

fort ancien s'élevait à l'entrée du choeur et le mur septentrional

n'avait aucune ouverture. Le chevet, orné à l'origine d'une grande

fenêtre, semblait avoir été relevé durant le XVIème siècle, aussi bien

que la porte principale à l'Ouest. Le clocheton central, frappé par la

foudre, avait été reconstruit en 1643 ("Marché fait en 1643 pour

relever le clocher frappé par la foudre et tempeste" (Archives

paroissiales)). On distinguait jadis encore dans la nef d'anciennes

peintures murales recouvertes de badigeon, entre autres personnages, on

reconnaissait un cavalier qui semblait bien être saint Martin et un

religieux cordelier. On voyait aussi dans cette église une vieille statue

de saint Louis, roi de France, ayant naguère au poignet un reliquaire

singulièrement posé. Les barons de Châteaugiron et de Poligné se

partageaient les mouvances de la paroisse, mais aux derniers siècles le

baron de Poligné se disait seul seigneur supérieur et fondateur de

l'église de Saulnières. C'est ce que déclara, le 24 mai 1679, Henri

Albert de Cossé, duc de Brissac et seigneur de Poligné. Aussi en 1723, la

comtesse de Mornay, dame de Poligné, fit-elle dresser un procès-verbal de

l'état de l'église de Saulnières pour y maintenir ses prééminences. On

lui assura alors que dans le vitrail du choeur "massonné pour faire

le maistre autel qui l'occupe à présent entièrement", se

trouvaient les armoiries des barons de Poligné, et l'on constata qu'autour

de l'édifice régnait une litre portant le blason des marquis de Coëtquen,

seigneurs de Poligné et de Bain. A la même époque "du costé de

l'épître et dans l'enclos du Saint-Sacrement" se trouvaient

gravées en pierre sur la muraille et peintes dans le vitrail d'une fenêtre

les armoiries des seigneurs de la Marchée, savoir : écartelé aux 1er

et 4ème d'argent au lion de sable armé de gueules, qui est de la

Touche ; au 3ème de sable à deux épées d'argent posées en sautoir,

qui est ..., et au 4ème d'azur au griffon d'or, qui est Croc. En

1694, le seigneur de la Marchée déclarait être seigneur fondateur de

l'église de Saulnières, après le baron de Châteaugiron, seigneur

supérieur selon lui (Archives Nationales, P. 1721). Le seigneur de la

Marchée avait aussi dans le choeur un enfeu où furent inhumés, en 1610

Jacques de la Touche, seigneur de la Marchée, et en 1660 Raoul Le Bel,

sieur de Launay, fils du seigneur de la Marchée. Devant le maître-autel se

trouvait, en 1723, "un tombeau eslevé de terre, chargé d'épées

croisées, des armes de la Marchée, que l'on dit estre un recteur qui a

esté enterré là, estant de la maison de la Marchée" (Archives

paroissiales de Saulnières). Le seigneur du Chesne-Blanc, qui possédait

aussi les terres nobles de la Motte et de la Métairie de Saulnières, avait

également dans le chanceau un enfeu où furent inhumés, en 1599 Jacques Le

Corsin, en 1604 Nicolas Le Corsin, en 1638 René Le Corsin, et en 1654

Jacquemine Glé, veuve du précédent, tous seigneurs et dame du

Chesne-Blanc (leur blason, d'argent à trois croix pattées de sable,

qui est Le Corsin, s'y trouvait gravé sur une pierre tombale). Enfin, la

tradition était, en 1723, que le baron de Poligné, seigneur supérieur de

Saulnières, devait avoir son enfeu au milieu du choeur, probablement entre

les tombeaux susdits. Ce dernier avait aussi son banc dans le chanceau, du

côté de l'évangile (Archives paroissiales de Saulnières). A la même

époque se trouvaient, au haut de la nef, deux bancs à queue armoriés :

celui du côté de l'évangile appartenant au seigneur de la Marchée, et

celui du côté de l'épître au seigneur du Chesne-Blanc (Archives

paroissiales de Saulnières). Le recteur Jean Le Songeux sollicita, en 1637,

des religieux du couvent de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle l'établissement du

Rosaire dans son église ; sa demande fut appuyée par René Le Corsin,

seigneur du Chesne-Blanc, Jacques Godefroy de la Touche, seigneur de la

Marchée, François Picoul, Julien Bréal et François Tiénard, prêtres de

la paroisse, et Daniel Blouin et Pierre Testard, trésoriers fabriqueurs. La

confrérie du Rosaire fut, en effet, érigée à Saulnières, car le 27

novembre 1650 fut inhumé dans cette église Etienne Le Corsin, mort après

avoir fait un legs en faveur de cette pieuse association (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 H, 5). Quand vint la Révolution, il y

avait d'ailleurs un certain nombre de fondations faites en l'église de

Saulnières, et la fabrique possédait alors cinq pièces de terre. En 1783,

ces fondations consistaient en messes fondées en 1544 par Olivier du Boulay,

prêtre, en 1637 par Jean Le Songeux, recteur, en 1668 par Jean Guillou,

prêtre, en 1684 par Gabriel Phelippé, en 1727 par Alain Blandin, recteur,

etc .. (Archives paroissiales de Saulnières) ;

![]() l'ancienne

chapelle de la Sainte-Trinité de la Bosse, considérée jadis comme église

tréviale et devenue aujourd'hui église paroissiale de La Bosse-de-Bretagne ;

l'ancienne

chapelle de la Sainte-Trinité de la Bosse, considérée jadis comme église

tréviale et devenue aujourd'hui église paroissiale de La Bosse-de-Bretagne ;

![]() l'ancienne

fortification (XVème siècle), située à La Marchée. Le logis et la

chapelle privative n'existent plus aujourd'hui. La Marchée était reliée

au manoir de Caran (en Petit-Fougeray) par un souterrain. Propriété de la

famille Saulnière, puis de la famille La Touche (en 1476) ;

l'ancienne

fortification (XVème siècle), située à La Marchée. Le logis et la

chapelle privative n'existent plus aujourd'hui. La Marchée était reliée

au manoir de Caran (en Petit-Fougeray) par un souterrain. Propriété de la

famille Saulnière, puis de la famille La Touche (en 1476) ;

![]() les

vestiges de la place forte de Plessis-Bonenfant. Propriété successive des familles

Bonenfant (en 1404), de Rosnyvinen (vers 1471 et en 1541), d'Auvergne (avant

1560), de Rosnyvinen seigneurs du Plessis-Guériff (en 1560), Gaultier (en

1681), Pinczon seigneurs du Sel et des Monts (en 1771), du Pracontal (au

XIXème siècle). Cette place forte tire son nom de la famille Bonenfant,

une des plus anciennes de l'évêché de Rennes. Cette famille remonte à

Geoffroy Bonenfant, signalé en 1084. Robert Bonenfant, seigneur du

Plessix-Bonenfant, vit en 1404. En 1432, Jacques Bonenfant

y installe une garnison anglaise du parti du duc Jean V. Isabeau de

Beaumanoir, femme et procuratrice de Robert Bonenfant, seigneur du

Plessix-Bonenfant, rend aveu en 1459 au sire de Rougé pour quelques terres

sises en Piré. René Bonenfant, seigneur du Plessix-Bonenfant, a de Jeanne

Rabaud deux filles, dont l'aînée, Hélène, épouse le 23 janvier 1471

Guillaume de Rosnyvinen, et la cadette, Marie, se marie à Jean de Derval,

seigneur de la Lanceule. Par suite de la première union, Guillaume de

Rosnyvinen devient seigneur du Plessix-Bonenfant. Un Mémoire de ce

dernier nous apprend que le Plessix-Bonenfant est à l'origine une place

forte. Cette place forte est incendiée par les

Français : "Le duc Jehan (Jean V, duc de Bretagne) donna à

messire Jacques Bonenfant deux mille cinq cens livres pour récompense de ce

que les François bruslèrent sa maison du Plesseix-Bonenffant et trois de

ses maistairies, et tuèrent son frère, pour ce que ledit seigneur avoir

mis les Anglois en garnison en ladite maison du Plesseix-Bonenffant, quant

il fit mettre le siège à Pouencé (NDLR : Jean V, duc de Bretagne,

vint assiéger Pouancé le 5 janvier 1432), ainsi qu'il est contenu plus

à plain audit mandement ; laquelle somme est deue audit de Rosnyvinen et à

sa femme comme héritière dudit messire Jacques Bonenffant" (Dom

Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, III, 563). Le château du

Plessix-Bonenfant n'est, semble-t-il, pas reconstruit, mais les métairies

en dépendant sont une seconde fois pillées pendant les guerres que

soutient François II, duc de Bretagne, contre le roi de France. Guillaume

de Rosnyvinen est, en effet, gouverneur de la forteresse de

Saint-Aubin-du-Cormier lorsqu'en 1487 cette place est prise par l'armée

française. Le Mémoire déjà cité nous apprend : "Les

exceis, dommages et pilleries qui ont esté faites à Guillaume de

Rosnivinen, chevalier, et dame Helaine Bonnenffant, sa compagne : et

premièrement, ses maisons et mesteries du Plesseix-Bonenffant, comme aussi

tous les blez, fourmens et avoines, bestial, etc ... et plusieurs autres

ustanciles, lesquelles choses ont été prinses par un Almant nommé

Hureluberlu, aultrement Jehan le Duc" (Dom Morice, Preuves de

l'Histoire de Bretagne, III, 561). Guillaume de Rosnyvinen meurt en 1496 au

château du Parc d'Avaugour, dans le Bas-Maine, et en 1513 sa veuve Hélène

Bonenfant, figure comme dame du Plessix-Bonenfant, parmi les nobles de la

paroisse de Saulnières. En 1541, leur petit-fils, François de Rosnyvinen,

seigneur du Plessix-Bonenfant, tient du seigneur de Poligné : "ledit

lieu du Plessix-Bonenfant et partie de sa juridiction, qui vault 50 livres

de rente". Ce même seigneur doit alors au baron de Poligné une

rente de 11 sols 10 deniers, payable par les mains de son sergent du

bailliage de Tremblay (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de

Poligné). Ce François de Rosnyvinen épouse Renée du Gué et meurt en

1558. Le Plessix-Bonenfant est ensuite, pendant peu de temps, la propriété

de la famille d'Auvergne, mais revient dès 1560 aux de Rosnyvinen par

l'acquêt qu'en fait à cette époque Guy de Rosnyvinen, seigneur du

Plessix-Guériff, d'avec Olivier d'Auvergne, seigneur du Coudray, en Cornuz.

Claude de Rosnyvinen, fils de Guy, épouse Claude d'Argentré et périt

assassiné près de son manoir du Plessis-Guériff, en Piré, le 1er octobre

1585. En 1618, son fils, Bertrand de Rosnyvinen, est à la fois seigneur du

Plessix-Bonenfant et du Plessix-Guériff, mais habite ce dernier manoir, en

Piré. Il épouse quatre femmes : - Louise du Chastellier, - Gillette de la

Belinaye, - Suzanne du Bot, - Bertranne Goyon. Il meurt, âgé de 80 ans, le

2 février 1660. Son fils, Jean de Rosnyvinen, seigneur du Plessix-Bonenfant,

est le premier à prendre le titre de seigneur de Piré. Marié à

Marguerite d'Espinose, il meurt le 24 janvier 1664. Le 25 octobre 1681,

Christophe de Rosnyvinen, fils des précédents et seigneur de Piré, vend

à Noël Gaultier, recteur de Saulnières, les maison, métairie, moulin et

fief du Plessix-Bonenfant, se réservant seulement les fiefs de la Sasterie

et de la Mouffle qui s'étendent en Janzé (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, fonds de Piré). Le Plessix-Bonenfant est acquis plus

tard par le seigneur des Monts, car en 1771 Julien Joseph Pinczon, seigneur

du Sel et des Monts, prend le titre de seigneur du Plessix-Bonenfant ;

les

vestiges de la place forte de Plessis-Bonenfant. Propriété successive des familles

Bonenfant (en 1404), de Rosnyvinen (vers 1471 et en 1541), d'Auvergne (avant

1560), de Rosnyvinen seigneurs du Plessis-Guériff (en 1560), Gaultier (en

1681), Pinczon seigneurs du Sel et des Monts (en 1771), du Pracontal (au

XIXème siècle). Cette place forte tire son nom de la famille Bonenfant,

une des plus anciennes de l'évêché de Rennes. Cette famille remonte à

Geoffroy Bonenfant, signalé en 1084. Robert Bonenfant, seigneur du

Plessix-Bonenfant, vit en 1404. En 1432, Jacques Bonenfant

y installe une garnison anglaise du parti du duc Jean V. Isabeau de

Beaumanoir, femme et procuratrice de Robert Bonenfant, seigneur du

Plessix-Bonenfant, rend aveu en 1459 au sire de Rougé pour quelques terres

sises en Piré. René Bonenfant, seigneur du Plessix-Bonenfant, a de Jeanne

Rabaud deux filles, dont l'aînée, Hélène, épouse le 23 janvier 1471

Guillaume de Rosnyvinen, et la cadette, Marie, se marie à Jean de Derval,

seigneur de la Lanceule. Par suite de la première union, Guillaume de

Rosnyvinen devient seigneur du Plessix-Bonenfant. Un Mémoire de ce

dernier nous apprend que le Plessix-Bonenfant est à l'origine une place

forte. Cette place forte est incendiée par les

Français : "Le duc Jehan (Jean V, duc de Bretagne) donna à

messire Jacques Bonenfant deux mille cinq cens livres pour récompense de ce

que les François bruslèrent sa maison du Plesseix-Bonenffant et trois de

ses maistairies, et tuèrent son frère, pour ce que ledit seigneur avoir

mis les Anglois en garnison en ladite maison du Plesseix-Bonenffant, quant

il fit mettre le siège à Pouencé (NDLR : Jean V, duc de Bretagne,

vint assiéger Pouancé le 5 janvier 1432), ainsi qu'il est contenu plus

à plain audit mandement ; laquelle somme est deue audit de Rosnyvinen et à

sa femme comme héritière dudit messire Jacques Bonenffant" (Dom

Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, III, 563). Le château du

Plessix-Bonenfant n'est, semble-t-il, pas reconstruit, mais les métairies

en dépendant sont une seconde fois pillées pendant les guerres que

soutient François II, duc de Bretagne, contre le roi de France. Guillaume

de Rosnyvinen est, en effet, gouverneur de la forteresse de

Saint-Aubin-du-Cormier lorsqu'en 1487 cette place est prise par l'armée

française. Le Mémoire déjà cité nous apprend : "Les

exceis, dommages et pilleries qui ont esté faites à Guillaume de

Rosnivinen, chevalier, et dame Helaine Bonnenffant, sa compagne : et

premièrement, ses maisons et mesteries du Plesseix-Bonenffant, comme aussi

tous les blez, fourmens et avoines, bestial, etc ... et plusieurs autres

ustanciles, lesquelles choses ont été prinses par un Almant nommé

Hureluberlu, aultrement Jehan le Duc" (Dom Morice, Preuves de

l'Histoire de Bretagne, III, 561). Guillaume de Rosnyvinen meurt en 1496 au

château du Parc d'Avaugour, dans le Bas-Maine, et en 1513 sa veuve Hélène

Bonenfant, figure comme dame du Plessix-Bonenfant, parmi les nobles de la

paroisse de Saulnières. En 1541, leur petit-fils, François de Rosnyvinen,

seigneur du Plessix-Bonenfant, tient du seigneur de Poligné : "ledit

lieu du Plessix-Bonenfant et partie de sa juridiction, qui vault 50 livres

de rente". Ce même seigneur doit alors au baron de Poligné une

rente de 11 sols 10 deniers, payable par les mains de son sergent du

bailliage de Tremblay (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de

Poligné). Ce François de Rosnyvinen épouse Renée du Gué et meurt en

1558. Le Plessix-Bonenfant est ensuite, pendant peu de temps, la propriété

de la famille d'Auvergne, mais revient dès 1560 aux de Rosnyvinen par

l'acquêt qu'en fait à cette époque Guy de Rosnyvinen, seigneur du

Plessix-Guériff, d'avec Olivier d'Auvergne, seigneur du Coudray, en Cornuz.

Claude de Rosnyvinen, fils de Guy, épouse Claude d'Argentré et périt

assassiné près de son manoir du Plessis-Guériff, en Piré, le 1er octobre

1585. En 1618, son fils, Bertrand de Rosnyvinen, est à la fois seigneur du

Plessix-Bonenfant et du Plessix-Guériff, mais habite ce dernier manoir, en

Piré. Il épouse quatre femmes : - Louise du Chastellier, - Gillette de la

Belinaye, - Suzanne du Bot, - Bertranne Goyon. Il meurt, âgé de 80 ans, le

2 février 1660. Son fils, Jean de Rosnyvinen, seigneur du Plessix-Bonenfant,

est le premier à prendre le titre de seigneur de Piré. Marié à

Marguerite d'Espinose, il meurt le 24 janvier 1664. Le 25 octobre 1681,

Christophe de Rosnyvinen, fils des précédents et seigneur de Piré, vend

à Noël Gaultier, recteur de Saulnières, les maison, métairie, moulin et

fief du Plessix-Bonenfant, se réservant seulement les fiefs de la Sasterie

et de la Mouffle qui s'étendent en Janzé (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, fonds de Piré). Le Plessix-Bonenfant est acquis plus

tard par le seigneur des Monts, car en 1771 Julien Joseph Pinczon, seigneur

du Sel et des Monts, prend le titre de seigneur du Plessix-Bonenfant ;

![]() le

presbytère (XVIIème siècle), situé route de Tresboeuf. Il s'agit d'un

ancien manoir faisant partie, semble-t-il, de l'ancienne seigneurie du

Plessix-Bonenfant et acheté en 1681 (acte daté du 25 octobre 1681) par Noël

Gaultier, recteur de Saulnières. Ce

presbytère relève de la baronnie de Poligné, et en 1768 Jean André de

Mareil, recteur de Saulnières, en rend aveu à Charles Sévère de la

Bourdonnaye, marquis de Montluc et baron de Poligné (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de Poligné) ;

le

presbytère (XVIIème siècle), situé route de Tresboeuf. Il s'agit d'un

ancien manoir faisant partie, semble-t-il, de l'ancienne seigneurie du

Plessix-Bonenfant et acheté en 1681 (acte daté du 25 octobre 1681) par Noël

Gaultier, recteur de Saulnières. Ce

presbytère relève de la baronnie de Poligné, et en 1768 Jean André de

Mareil, recteur de Saulnières, en rend aveu à Charles Sévère de la

Bourdonnaye, marquis de Montluc et baron de Poligné (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de Poligné) ;

![]() le

manoir de la Rivière (XVIIème siècle). Les fenêtres datent de 1669 ;

le

manoir de la Rivière (XVIIème siècle). Les fenêtres datent de 1669 ;

A signaler aussi :

![]() la

table aux fées (grande pierre de 2 m d'épaisseur) ;

la

table aux fées (grande pierre de 2 m d'épaisseur) ;

![]() l'ancien

manoir de la Motte, situé au bourg de Saulnières. Ancienne demeure des

seigneurs de Saulnières. Propriété de la famille le Corsin seigneurs du

Chêne-Blanc en 1541 et en 1679. La maison noble de la Motte de Saulnières "sise

au bourg et ès environs", relevait en 1679 de la baronnie de

Poligné. Au XVème siècle, Jean de Saulnières possédait les manoir de la

Ville-Oger en La Couyère, et du Drouillay en Chanteloup. Ce seigneur figure

dans les montres des ducs de Bretagne en 1419 et 1425. Jehan de Saulnières,

seigneur de la Marchée, maître d'hôtel du duc d'Arthur III, fut nommé en

1457 capitaine de Jugon. En 1461, il est encore fait mention de ce Jehan de

Saulnières, "capitaine de douze coustilleurs" et maître

d'hôtel du duc de Bretagne. Nous savons aussi que la famille de Saulnières

s'allia aux de Guénour et aux du Boishamon. En 1572, les sires de

Saulnières étaient encore représentés par Georges de Saulnières, mais

alors ils ne possédaient plus le manoir de la Motte, car dès 1541 nous

voyons la Motte de Saulnières entre les mains de Jeanne Le Corsin, dame du

Chesne-Blanc, et ce Georges de Saulnières vendit, le 5 février 1572, une

dîme à Henry le Corsin, seigneur de la Motte de Saulnières et de la

Rivière. Il y eut un temps où les seigneurs de Saulnières avaient assez

d'importance pour imposer à leurs vassaux une mesure gardant encore le nom

(la mesure saulneraise) au XVIIIème siècle. La famille Le Corsin

conserva longtemps le manoir de la Motte. En 1622, René Le Corsin se disait

seigneur du Chesne-Blanc et de la Motte-Saulnières, et en 1679 André

Gabriel Le Corsin, seigneur du Chesne-Blanc, tenait d'Henry de Cossé, duc

de Brissac et seigneur de Poligné, la métairie noble de la Motte de

Saulnières "à debvoir de foy, rachapt et chambellenage"

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de Poligné) ;

l'ancien

manoir de la Motte, situé au bourg de Saulnières. Ancienne demeure des

seigneurs de Saulnières. Propriété de la famille le Corsin seigneurs du

Chêne-Blanc en 1541 et en 1679. La maison noble de la Motte de Saulnières "sise

au bourg et ès environs", relevait en 1679 de la baronnie de

Poligné. Au XVème siècle, Jean de Saulnières possédait les manoir de la

Ville-Oger en La Couyère, et du Drouillay en Chanteloup. Ce seigneur figure

dans les montres des ducs de Bretagne en 1419 et 1425. Jehan de Saulnières,

seigneur de la Marchée, maître d'hôtel du duc d'Arthur III, fut nommé en

1457 capitaine de Jugon. En 1461, il est encore fait mention de ce Jehan de

Saulnières, "capitaine de douze coustilleurs" et maître

d'hôtel du duc de Bretagne. Nous savons aussi que la famille de Saulnières

s'allia aux de Guénour et aux du Boishamon. En 1572, les sires de

Saulnières étaient encore représentés par Georges de Saulnières, mais

alors ils ne possédaient plus le manoir de la Motte, car dès 1541 nous

voyons la Motte de Saulnières entre les mains de Jeanne Le Corsin, dame du

Chesne-Blanc, et ce Georges de Saulnières vendit, le 5 février 1572, une

dîme à Henry le Corsin, seigneur de la Motte de Saulnières et de la

Rivière. Il y eut un temps où les seigneurs de Saulnières avaient assez

d'importance pour imposer à leurs vassaux une mesure gardant encore le nom

(la mesure saulneraise) au XVIIIème siècle. La famille Le Corsin

conserva longtemps le manoir de la Motte. En 1622, René Le Corsin se disait

seigneur du Chesne-Blanc et de la Motte-Saulnières, et en 1679 André

Gabriel Le Corsin, seigneur du Chesne-Blanc, tenait d'Henry de Cossé, duc

de Brissac et seigneur de Poligné, la métairie noble de la Motte de

Saulnières "à debvoir de foy, rachapt et chambellenage"

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de Poligné) ;

![]() la

Maison de l'Abbaye, située au bourg de Saulnières ;

la

Maison de l'Abbaye, située au bourg de Saulnières ;

![]() le

manoir de la Métairie, situé au bourg de Saulnières. Propriété de la

famille le Corsin seigneurs du Chêne-Blanc en 1541 et en 1679. En 1679,

André Gabriel Le Corsin, seigneur du Chesne-Blanc, déclare tenir d'Henry

de Cossé, duc de Brissac et seigneur de Poligné, la Métairie de

Saulnières, "à debvoir de foy, rachapt et chambellenage"

(Archives départementales de Loire-Inférieure). Il nous semble très

probable que cette Métairie de Saulnières eut pour origine la donation

faite en 1068 par le seigneur de Châteaugiron aux religieuses de

Saint-Georges : ce dut être la maison que ce baron leur donna dans le bourg

même de Saulnières et qu'elles aliénèrent plus tard ;

le

manoir de la Métairie, situé au bourg de Saulnières. Propriété de la

famille le Corsin seigneurs du Chêne-Blanc en 1541 et en 1679. En 1679,

André Gabriel Le Corsin, seigneur du Chesne-Blanc, déclare tenir d'Henry

de Cossé, duc de Brissac et seigneur de Poligné, la Métairie de

Saulnières, "à debvoir de foy, rachapt et chambellenage"

(Archives départementales de Loire-Inférieure). Il nous semble très

probable que cette Métairie de Saulnières eut pour origine la donation

faite en 1068 par le seigneur de Châteaugiron aux religieuses de

Saint-Georges : ce dut être la maison que ce baron leur donna dans le bourg

même de Saulnières et qu'elles aliénèrent plus tard ;

![]() le

Vieux Logis de la Rivière-Breton. Deux fenêtres sont datées de 1685 ;

le

Vieux Logis de la Rivière-Breton. Deux fenêtres sont datées de 1685 ;

![]() l'ancien

manoir de la Marchée. Il possédait jadis une chapelle privée. Propriété

des seigneurs de Saulnières au XVème siècle, puis des familles de la

Touche (en 1501), de la Tullaye (vers 1610), le Bel seigneurs de la

Gavouyère (en 1654), Denyau seigneurs du Teilleul (à la fin du XVIIème

siècle), Gardin du Boisduliers (au XIXème siècle). Le fief relevait en

partie de la baronnie de Poligné. En 1476, Jean de la Touche avait

remplacé au manoir de Vauxirion, en Chanteloup, "Jehan de

Saulnières, sieur de la Mareschée" et ce dernier était maître

d'hôtel du duc de Bretagne et capitaine de Jugon en 1457. Patry de la

Touche était seigneur de la Marchée en 1501 et 1513. Gilles de la Touche,

seigneur de la Marchée, tenait en 1541 du seigneur de Poligné "environ

la moitié dudit lieu de la Mareschée, qui vault 17 livres 10 sols de

rente". Dès cette époque, le seigneur de la Marchée jouissait de

la septième partie des revenus de la foire du Petit-Fougeray, parce qu'il

devait y faire la police (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds

de Poligné). Plus tard, Jacques de la Touche, seigneur de la Marchée,

épousa Jeanne Le Roy, fille de Raoul Le Roy, seigneur du Plessix-Raffray,

et de Catherine de Montbourcher. Jacques de la Touche, seigneur de la

Marchée, fut inhumé dans le chanceau de l'église de Saulnières le 11

juin 1610. Julienne de la Touche épousa Jean de la Tullaye et lui apporta

la Marchée. Ils eurent une fille, Suzanne de la Tullaye, baptisée à

Saulnières le 6 novembre 1611. Mais la Marchée passa bientôt entre les

mains de la famille Le Bel, par suite peut-être du mariage de Julienne Le

Roy, demi-soeur de la dame de la Marchée, avec François Le Bel, seigneur

de la Gavouyère, en Saint-Aubin-d'Aubigné. Toujours est-il qu'en 1654

vivaient Bonabes Le Bel et Suzanne Gascher, seigneur et dame de la

Gavouyère et de la Marchée. Ceux-ci habitèrent le manoir de la Marchée,

et ils eurent au moins deux fils, Sébastien Le Bel, sieur de la Chevaleraye,

qui épousa Vincente Le Franc, et Raoul Le Bel, sieur de Launay, qui fut

inhumé dans l'enfeu de la Marchée, en l'église de Saulnières, le 7

décembre 1660. Ce dernier avait épousé Charlotte de Racinoux. Marie

Madeleine Le Bel, fille de Bonabes Le Bel, seigneur de la Gavouyère, et de

Magdeleine du Coudray, s'unit à Claude Denyau, seigneur du Teilleul, reçu

conseiller au Parlement de Bretagne le 29 avril 1689, à l'âge de 22 ans,

et fils de François Denyau, seigneur de Chanteloup, et de Mathurine

Le Sérazin. Celui-ci était en 1709, seigneur de la Gavouyère et la

Grétais, en Saint-Aubin-d'Aubigné, et de la Marchée, en Saulnières

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9G, 39). Il mourut le 16

septembre 1722 et fut inhumé le 18 dans l'enfeu de la famille Denyau, en

l'église conventuelle des Grands-Carmes de Rennes. Sa veuve, Mme Denyau,

n'avait plus en Saulnières que 75 livres de revenu en biens fonds vers

1735. Leur fille unique était morte dès le 12 avril 1714 et avait été

aussi inhumée en l'église de Carmes de Rennes (Obituaire du couvent des

Grands-Carmes de Rennes) ;

l'ancien

manoir de la Marchée. Il possédait jadis une chapelle privée. Propriété

des seigneurs de Saulnières au XVème siècle, puis des familles de la

Touche (en 1501), de la Tullaye (vers 1610), le Bel seigneurs de la

Gavouyère (en 1654), Denyau seigneurs du Teilleul (à la fin du XVIIème

siècle), Gardin du Boisduliers (au XIXème siècle). Le fief relevait en

partie de la baronnie de Poligné. En 1476, Jean de la Touche avait

remplacé au manoir de Vauxirion, en Chanteloup, "Jehan de

Saulnières, sieur de la Mareschée" et ce dernier était maître

d'hôtel du duc de Bretagne et capitaine de Jugon en 1457. Patry de la

Touche était seigneur de la Marchée en 1501 et 1513. Gilles de la Touche,

seigneur de la Marchée, tenait en 1541 du seigneur de Poligné "environ

la moitié dudit lieu de la Mareschée, qui vault 17 livres 10 sols de

rente". Dès cette époque, le seigneur de la Marchée jouissait de

la septième partie des revenus de la foire du Petit-Fougeray, parce qu'il

devait y faire la police (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds

de Poligné). Plus tard, Jacques de la Touche, seigneur de la Marchée,

épousa Jeanne Le Roy, fille de Raoul Le Roy, seigneur du Plessix-Raffray,

et de Catherine de Montbourcher. Jacques de la Touche, seigneur de la

Marchée, fut inhumé dans le chanceau de l'église de Saulnières le 11

juin 1610. Julienne de la Touche épousa Jean de la Tullaye et lui apporta

la Marchée. Ils eurent une fille, Suzanne de la Tullaye, baptisée à

Saulnières le 6 novembre 1611. Mais la Marchée passa bientôt entre les

mains de la famille Le Bel, par suite peut-être du mariage de Julienne Le

Roy, demi-soeur de la dame de la Marchée, avec François Le Bel, seigneur

de la Gavouyère, en Saint-Aubin-d'Aubigné. Toujours est-il qu'en 1654

vivaient Bonabes Le Bel et Suzanne Gascher, seigneur et dame de la

Gavouyère et de la Marchée. Ceux-ci habitèrent le manoir de la Marchée,

et ils eurent au moins deux fils, Sébastien Le Bel, sieur de la Chevaleraye,

qui épousa Vincente Le Franc, et Raoul Le Bel, sieur de Launay, qui fut

inhumé dans l'enfeu de la Marchée, en l'église de Saulnières, le 7

décembre 1660. Ce dernier avait épousé Charlotte de Racinoux. Marie

Madeleine Le Bel, fille de Bonabes Le Bel, seigneur de la Gavouyère, et de

Magdeleine du Coudray, s'unit à Claude Denyau, seigneur du Teilleul, reçu

conseiller au Parlement de Bretagne le 29 avril 1689, à l'âge de 22 ans,

et fils de François Denyau, seigneur de Chanteloup, et de Mathurine

Le Sérazin. Celui-ci était en 1709, seigneur de la Gavouyère et la

Grétais, en Saint-Aubin-d'Aubigné, et de la Marchée, en Saulnières

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9G, 39). Il mourut le 16

septembre 1722 et fut inhumé le 18 dans l'enfeu de la famille Denyau, en

l'église conventuelle des Grands-Carmes de Rennes. Sa veuve, Mme Denyau,

n'avait plus en Saulnières que 75 livres de revenu en biens fonds vers

1735. Leur fille unique était morte dès le 12 avril 1714 et avait été

aussi inhumée en l'église de Carmes de Rennes (Obituaire du couvent des

Grands-Carmes de Rennes) ;

![]() l'ancien

manoir de Lorière, situé route de Tresboeuf. Propriété successive des

familles Godefroy (au début du XVIIème siècle), le Bel (au milieu du

XVIIème siècle), Pioger seigneurs de Champradeuc (en 1677 et au XVIIIème

siècle). Le 8 février 1647 fut inhumé dans l'église de Saulnières, sous

la tombe du seigneur du Chesne-Blanc, Jacques Godefroy, seigneur de la

Touche, en Noyal-sur-Vilaine, et de Lorière, âge de 86 ans. A la même

époque vivaient à Saunières Suzanne Perrin, dame de la Touche et de

Lorière, et Suzanne Godefroy, femme de Mathurin du Chesne, seigneur du Tay

et de la Vieilleville. Gabrielle Godefroy épousa François Le Bel, seigneur

de Belair, dont elle eut Julienne Le Bel, baptisée à Saulnières le 15

février 1654 : ils habitaient alors le manoir de Lorière. Une de leurs

filles, Suzanne Le Bel, dame de Lorière, épousa à Saulnières, en 1677,

Gilles Pioger, seigneur de Champradeuc, en Amanlis, fils d'Antoine Pioger et

de Julienne Bohale, seigneur et dame des Vergers, en Ercé-en-la-Mée

(Registre de l'état civil de Saulnières). Depuis cette époque, la famille

de Pioger possède Lorière, et vers 1735 le revenu de M. du

Champradeuc-Pioger en Saulnières fut estimé 140 livres et 24 sols (Etat

des revenus des biens fonds de noblesse) ;

l'ancien

manoir de Lorière, situé route de Tresboeuf. Propriété successive des

familles Godefroy (au début du XVIIème siècle), le Bel (au milieu du

XVIIème siècle), Pioger seigneurs de Champradeuc (en 1677 et au XVIIIème

siècle). Le 8 février 1647 fut inhumé dans l'église de Saulnières, sous

la tombe du seigneur du Chesne-Blanc, Jacques Godefroy, seigneur de la

Touche, en Noyal-sur-Vilaine, et de Lorière, âge de 86 ans. A la même

époque vivaient à Saunières Suzanne Perrin, dame de la Touche et de

Lorière, et Suzanne Godefroy, femme de Mathurin du Chesne, seigneur du Tay

et de la Vieilleville. Gabrielle Godefroy épousa François Le Bel, seigneur

de Belair, dont elle eut Julienne Le Bel, baptisée à Saulnières le 15

février 1654 : ils habitaient alors le manoir de Lorière. Une de leurs

filles, Suzanne Le Bel, dame de Lorière, épousa à Saulnières, en 1677,

Gilles Pioger, seigneur de Champradeuc, en Amanlis, fils d'Antoine Pioger et

de Julienne Bohale, seigneur et dame des Vergers, en Ercé-en-la-Mée

(Registre de l'état civil de Saulnières). Depuis cette époque, la famille

de Pioger possède Lorière, et vers 1735 le revenu de M. du

Champradeuc-Pioger en Saulnières fut estimé 140 livres et 24 sols (Etat

des revenus des biens fonds de noblesse) ;

![]() l'ancien

manoir du Chêne-Blanc, situé route du Sel-de-Bretagne. Il possédait en

1682 un droit de haute justice (Archives Nationales, P. 1711) et appartenait à la famille la Corsin en 1497 et

en 1789, puis au marquis de Langle au XIXème siècle. Cette seigneurie relevait en partie de la baronnie de Châteaugiron

et en partie de celle de Poligné. Le 15 décembre 1497, noble homme Georges

Le Corsin, seigneur Du Chesne-Blanc, rendit aveu pour cette terre. En 1499

vivait Julien Le Corsin, seigneur du Chesne-Blanc, qui rendit aveu le 22

novembre, et en 1513 Jeanne Le Corsin, fille mineure de feu Jean Le Corsin,

seigneur du Chesne-Blanc. En 1541, Jeanne Le Corsin, dame du Chesne-Blanc,

tenait du seigneur de Poligné, "en la paroisse du Sel, à foy et

rachapt, une moitié dudit lieu du Chesne-Blanc, contenant 40 journaux de

terre, avec une mestairie nommée la Mestairie de la Motte et la Mestairie

de Saulnières, contenant le tout par fond 28 journaux, avec un bailliage du

Vil, et vault le tout par deniers 90 livres de rente". Cette même

dame devait alors au seigneur de Poligné 18 sols de rente et un provendier

d'avoine comble et foulée à la mesure saulneraise (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de Poligné). Jacques Le Corsin,

seigneur du Chesne-Blanc et de la Fresnaye, épousa Jeanne Couldebouc et fut

inhumé le 9 octobre 1599 dans le chanceau de l'église de Saulnières. On

rendit le même honneur le 15 juin 1604 à Nicolas Le Corsin, seigneur du

Chesne-Blanc (Registre de l'état civil de Saulnières). En 1615 vivait

René Le Corsin, seigneur du Chesne-Blanc et de la Rivière, au Sel. Il

avait épousé Jacquemine Glé, dont il eut Etienne Le Corsin, baptisé à

Saulnières le 12 septembre 1622 : il mourut lui-même le 18 avril 1638 et

sa veuve le 18 juin 1654. Jean Le Corsin, seigneur du Chesne-Blanc en 1638,

décéda à Paris le 5 novembre 1656 et fut inhumé le lendemain dans

l'église Saint-Sévérin. François Le Corsin, seigneur du Chesne-Blanc,

épousa à Bain, le 21 mai 1657, Françoise Croc de la Robinaye, fille

d'Olivier Croc, seigneur de la Robinaye, et de Gabrielle du Hallay, dont il

eut : - André-Gabriel Le Corsin, baptisé à Toussaints de Rennes le 15

septembre 1658, - René Le Corsin, baptisé à Saulnières le 22 août 1660,

- Pierre Le Corsin, baptisé à Saint-Sauvveur de Rennes en 1666, etc...

François Le Corsin et sa femme moururent à Rennes, l'un le 14 avril 1679,

l'autre le 5 ou 6 mai 1694 : leurs corps furent transportés et inhumés en

l'église de Saulnières (Registre de l'état civil de Rennes et de

Saulnières). André Gabriel Le Corsin, seigneur du Chesne-Blanc, rendit

aveu en 1682 au baron de Châteaugiron pour ses manoir et fief du

Chesne-Blanc, et épousa Jeanne Marie Cotton. Il mourut à Rennes, ainsi que

sa femme, et furent inhumés en l'église de Saulnières, l'un le 14 mai

1694, l'autre le 13 août 1701. Andre Marie Gabriel Le Corsin, leur fils,

naquit à Rennes et y fut baptisé le 3 juin 1692. Seigneur du Chesne-Blanc,

Caran, la Rivière, etc..., ce dernier épousa Appolline Polixène Pinczon

du Sel, fille de François Pinczon, seigneur du Sel, et d'Elisabeth du

Verger. Il mourut à Rennes et fut inhumé à Toussaints le 1er novembre

1751. Sa veuve fut inhumée à Saint-Etienne, en cette même ville, le 17

octobre 1752. De cette union sortirent : 1° André Le Corsin, baptisé à

Saulnières le 21 juillet 1737 et mort au berceau, 2° François Paul Le

Corsin, fils majeur, chevalier commandant la flotte du Roy, qui

épousa le 14 juillet 1784 (à Port-Louis, en l'île Maurice, à cette date "isle

de France") Mlle. Agathe Ruitghem (veuve de M. Charles Philippe

Doyen, ancien procureur du Roi au Conseil) [Note : information fournie par

M. Claude Vinueza, le 27 mai 2012], et 3° Louis André Le

Corsin, dernier seigneur du Chesne-Blanc. Celui-ci, né vers 1745, marié

dans la chapelle du château de la Rigaudière, au Teil, le 31 juillet 1770,

à Marguerite Petit, perdit sa femme en 1772, à Rennes, où elle fut

inhumée le 2 juillet. Lui-même mourut à Rennes en 1805. A signaler que la

famille Le Corsin a donné à l'église le dernier abbé de Lanvaux, Jean

Marie Le Corsin du Chesne-Blanc, chanoine de Rennes avant la Révolution,

décédé curé du Sel-de-Bretagne en 1816, et le dernier abbé de Prières,

dom Prudent Charles Le Corsin, expulsé en 1792 et mort peu après à Paris

(abbé Guillotin de Corson) ;

l'ancien

manoir du Chêne-Blanc, situé route du Sel-de-Bretagne. Il possédait en

1682 un droit de haute justice (Archives Nationales, P. 1711) et appartenait à la famille la Corsin en 1497 et

en 1789, puis au marquis de Langle au XIXème siècle. Cette seigneurie relevait en partie de la baronnie de Châteaugiron

et en partie de celle de Poligné. Le 15 décembre 1497, noble homme Georges

Le Corsin, seigneur Du Chesne-Blanc, rendit aveu pour cette terre. En 1499

vivait Julien Le Corsin, seigneur du Chesne-Blanc, qui rendit aveu le 22

novembre, et en 1513 Jeanne Le Corsin, fille mineure de feu Jean Le Corsin,

seigneur du Chesne-Blanc. En 1541, Jeanne Le Corsin, dame du Chesne-Blanc,

tenait du seigneur de Poligné, "en la paroisse du Sel, à foy et

rachapt, une moitié dudit lieu du Chesne-Blanc, contenant 40 journaux de

terre, avec une mestairie nommée la Mestairie de la Motte et la Mestairie

de Saulnières, contenant le tout par fond 28 journaux, avec un bailliage du

Vil, et vault le tout par deniers 90 livres de rente". Cette même

dame devait alors au seigneur de Poligné 18 sols de rente et un provendier

d'avoine comble et foulée à la mesure saulneraise (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de Poligné). Jacques Le Corsin,

seigneur du Chesne-Blanc et de la Fresnaye, épousa Jeanne Couldebouc et fut

inhumé le 9 octobre 1599 dans le chanceau de l'église de Saulnières. On

rendit le même honneur le 15 juin 1604 à Nicolas Le Corsin, seigneur du

Chesne-Blanc (Registre de l'état civil de Saulnières). En 1615 vivait

René Le Corsin, seigneur du Chesne-Blanc et de la Rivière, au Sel. Il

avait épousé Jacquemine Glé, dont il eut Etienne Le Corsin, baptisé à

Saulnières le 12 septembre 1622 : il mourut lui-même le 18 avril 1638 et

sa veuve le 18 juin 1654. Jean Le Corsin, seigneur du Chesne-Blanc en 1638,

décéda à Paris le 5 novembre 1656 et fut inhumé le lendemain dans

l'église Saint-Sévérin. François Le Corsin, seigneur du Chesne-Blanc,

épousa à Bain, le 21 mai 1657, Françoise Croc de la Robinaye, fille

d'Olivier Croc, seigneur de la Robinaye, et de Gabrielle du Hallay, dont il

eut : - André-Gabriel Le Corsin, baptisé à Toussaints de Rennes le 15

septembre 1658, - René Le Corsin, baptisé à Saulnières le 22 août 1660,

- Pierre Le Corsin, baptisé à Saint-Sauvveur de Rennes en 1666, etc...

François Le Corsin et sa femme moururent à Rennes, l'un le 14 avril 1679,

l'autre le 5 ou 6 mai 1694 : leurs corps furent transportés et inhumés en

l'église de Saulnières (Registre de l'état civil de Rennes et de

Saulnières). André Gabriel Le Corsin, seigneur du Chesne-Blanc, rendit

aveu en 1682 au baron de Châteaugiron pour ses manoir et fief du

Chesne-Blanc, et épousa Jeanne Marie Cotton. Il mourut à Rennes, ainsi que

sa femme, et furent inhumés en l'église de Saulnières, l'un le 14 mai

1694, l'autre le 13 août 1701. Andre Marie Gabriel Le Corsin, leur fils,

naquit à Rennes et y fut baptisé le 3 juin 1692. Seigneur du Chesne-Blanc,

Caran, la Rivière, etc..., ce dernier épousa Appolline Polixène Pinczon

du Sel, fille de François Pinczon, seigneur du Sel, et d'Elisabeth du

Verger. Il mourut à Rennes et fut inhumé à Toussaints le 1er novembre

1751. Sa veuve fut inhumée à Saint-Etienne, en cette même ville, le 17

octobre 1752. De cette union sortirent : 1° André Le Corsin, baptisé à

Saulnières le 21 juillet 1737 et mort au berceau, 2° François Paul Le

Corsin, fils majeur, chevalier commandant la flotte du Roy, qui

épousa le 14 juillet 1784 (à Port-Louis, en l'île Maurice, à cette date "isle

de France") Mlle. Agathe Ruitghem (veuve de M. Charles Philippe

Doyen, ancien procureur du Roi au Conseil) [Note : information fournie par

M. Claude Vinueza, le 27 mai 2012], et 3° Louis André Le

Corsin, dernier seigneur du Chesne-Blanc. Celui-ci, né vers 1745, marié

dans la chapelle du château de la Rigaudière, au Teil, le 31 juillet 1770,

à Marguerite Petit, perdit sa femme en 1772, à Rennes, où elle fut

inhumée le 2 juillet. Lui-même mourut à Rennes en 1805. A signaler que la

famille Le Corsin a donné à l'église le dernier abbé de Lanvaux, Jean

Marie Le Corsin du Chesne-Blanc, chanoine de Rennes avant la Révolution,

décédé curé du Sel-de-Bretagne en 1816, et le dernier abbé de Prières,

dom Prudent Charles Le Corsin, expulsé en 1792 et mort peu après à Paris

(abbé Guillotin de Corson) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de SAULNIERES

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.