|

Bienvenue chez les Sérertais |

SERENT |

Retour page d'accueil Retour Canton de Malestroit

La commune de Sérent ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SERENT

Sérent vient, semble-t-il, de Jéhan de Sérent, chevalier breton ayant pris part aux combats des Trente contre les Anglais le 27 mars 1351 entre Ploërmel et Josselin.

Sérent englobait autrefois les territoires de Lizio, Saint-André-du-Roc, Saint-Guyomard, Bohal uni à Saint-Marcel, et semble-t-il Quily et Saint-Servant.

Sérent semble d'origine gallo-romaine. Une terre située sur la paroisse de Sérent est donnée en 878 à l'abbaye de Redon par un certain Bertwall. Vers 1030, c'est un nommé Ratfred qui donne à l'abbaye de Redon la terre de Brois (ou de La Brousse).

La seigneurie de Sérent est fort ancienne ; elle est érigée en baronnie en 1318 par le duc Jean III, en faveur de l'aïeul de Jean de Sérent, l'un des héros du combat des Trente. Sérent est érigé en commune en 1790 et devient chef-lieu de canton.

Note : Sérent s'étendait jadis de l'Oust à Saint-Aubin et de Quily à la lande de Lanvaux : Saint-Guyomard, Lizio, le Roc-Saint-André et Quily lui ont été successivement retirés. Sa superficie ancienne était de 11134 hectares, c'est-à-dire un peu plus que Languidic, mais moins que Noyal-Pontivy. En 1891, sa surface est de 5965 hectares, dont 2000 environ sous labour, 2700 sous landes et le reste sous prés, bois... En 1891, sa population est de 3087 habitants ; elle serait, dans les limites anciennes, de 6522 âmes. Le bourg, à peu près central, est à 12 kilomètres de Malestroit, à 19 de Ploërmel et à 31 de Vannes. Les Celtes ont laissé dans ce pays des traces de leur séjour. Près du château de la Rivière, on voit un cromlech bien conservé, ayant 2 m. 70 de diamètre ; les sept pierres qui le composent ont à peine 0 m. 72 de hauteur. — A l'est du Glétin, sur la lande du Guerno, se trouvent une vingtaine de tombelles, réunies par groupes de trois et formant des triangles semblables. Au bord de la route de Sérent au Roc, au bas de la lande de Foveno, se voient une vingtaine d'autres tombelles, placées sur quatre rangs parallèles. Les Romains, de leur côté, ont laissé une voie qui passe au sud du bourg, à la Ville-au-Rouge et à la Touche-Morgan ; de plus, des retranchements près du Croézio, près de la Ville-au-Rouge, près de Bohurel, au sud du Glétin et au sud de la Vieille-Ville dans la lande de Pinieuc. On a trouvé, à Trégaro, des briques à rebord, des vases funéraires, des fragments de verre et de poteries, et des fondations de murailles antiques ; on trouve aussi de nombreux débris romains à Pourmelan et à la Ville-ès-Braies. Les Bretons ont aussi occupé ce territoire, comme le prouvent les noms de villages, tels que Lescoet, Tréalet, Tromeur, Quénelec, Bréman, Lesquidic, Branbily, etc... La langue bretonne a quitté complètement cette paroisse, mais elle n'en est pas encore bien loin. Sérent, vu son étendue, est l'une des paroisses les plus anciennes du diocèse. En 878, on voit un certain Bertwalt donner à l'abbaye de Redon une terre située dans « la paroisse de Sérent ». Vers 1030, Ratfred donna au même monastère la terre de Brois ou de la Brousse, située sur la Claie dans la même paroisse (Cartulaire de l'abbaye de Redon, p. 213, 274, 284) (J-M. Le Mené).

![]()

PATRIMOINE de SERENT

![]() l'église Saint-Pierre

(XIV-XV-XVIème et XIXème siècles). L'église de Sérent comprend une nef de trois

travées, un transept et un choeur dont les collatéraux, dans le

prolongement des bas-côtés, sont terminés par le même chevet plat. Les

quatre piliers principaux remontent au XIVème siècle. Le

chœur, le transept et la première travée de la nef, parties les plus anciennes, datent entre 1409 et 1432.

Le carré du transept n'est, en réalité, que la première travée,

transformée plus tard par l'adjonction de deux chapelles. Les grandes

arcades en tiers-point, limitant ces deux travées, sont portées par de

lourds piliers à colonnes engagées. La nef a été refaite au XVIème

siècle : elle communique avec les bas-côtés par des arcades en

tiers-point pénétrant dans des piliers polygonaux. La décoration

extérieure des fenêtres, surmontées de gâbles, et celle des portails

sont faites d'éléments flamboyants et Renaissance. Le portail occidental,

en plein cintre, est flanqué de pilastres à pinacles encadrant une grande

accolade. Celui du Sud, divisé en deux baies en anse de panier, est

également surmonté d'une grande accolade flamboyante. Le clocher, qui

s'élevait sur la dernière travée de la nef, a été reconstruit entre 1885 et

1890 par l'architecte vannetais Diberder.

L'église est couverte d'une charpente datée, sur la sablière Nord, de

1601. L'église possède huit pignons, un escalier monumental, un toit à

longs pans, une flèche polygonale ponctuée de quatre clochetons et douze

vitraux. Le vitrail du "Sacré-Coeur du calvaire de sainte Suzanne", oeuvre de

l'atelier Latteux-Bazin, date de 1893-1898 et l'on y voit la famille de

Kergoët. La Pietà, en bois de chêne, date du XVIème siècle. L'église

renferme un calice en argent et revêtu d'or, oeuvre de l'orfèvre Henri

Dufeu et qui date de 1672. On y voyait autrefois et dès 1300 le tombeau de la famille Sérent,

les seigneurs prééminenciers. Jean de Sérent, seigneur de Tromeur, y est

exhumé dans un tombeau de marbre blanc, orné de statue couchée ;

l'église Saint-Pierre

(XIV-XV-XVIème et XIXème siècles). L'église de Sérent comprend une nef de trois

travées, un transept et un choeur dont les collatéraux, dans le

prolongement des bas-côtés, sont terminés par le même chevet plat. Les

quatre piliers principaux remontent au XIVème siècle. Le

chœur, le transept et la première travée de la nef, parties les plus anciennes, datent entre 1409 et 1432.

Le carré du transept n'est, en réalité, que la première travée,

transformée plus tard par l'adjonction de deux chapelles. Les grandes

arcades en tiers-point, limitant ces deux travées, sont portées par de

lourds piliers à colonnes engagées. La nef a été refaite au XVIème

siècle : elle communique avec les bas-côtés par des arcades en

tiers-point pénétrant dans des piliers polygonaux. La décoration

extérieure des fenêtres, surmontées de gâbles, et celle des portails

sont faites d'éléments flamboyants et Renaissance. Le portail occidental,

en plein cintre, est flanqué de pilastres à pinacles encadrant une grande

accolade. Celui du Sud, divisé en deux baies en anse de panier, est

également surmonté d'une grande accolade flamboyante. Le clocher, qui

s'élevait sur la dernière travée de la nef, a été reconstruit entre 1885 et

1890 par l'architecte vannetais Diberder.

L'église est couverte d'une charpente datée, sur la sablière Nord, de

1601. L'église possède huit pignons, un escalier monumental, un toit à

longs pans, une flèche polygonale ponctuée de quatre clochetons et douze

vitraux. Le vitrail du "Sacré-Coeur du calvaire de sainte Suzanne", oeuvre de

l'atelier Latteux-Bazin, date de 1893-1898 et l'on y voit la famille de

Kergoët. La Pietà, en bois de chêne, date du XVIème siècle. L'église

renferme un calice en argent et revêtu d'or, oeuvre de l'orfèvre Henri

Dufeu et qui date de 1672. On y voyait autrefois et dès 1300 le tombeau de la famille Sérent,

les seigneurs prééminenciers. Jean de Sérent, seigneur de Tromeur, y est

exhumé dans un tombeau de marbre blanc, orné de statue couchée ;

Nota : L'église paroissiale de Sérent, dédiée à saint Pierre, est en forme de croix latine, avec deux bas côtés, et mesure environ 37 m. sur 19. Elle est de diverses époques : ainsi l'un des entraits du choeur porte l'écusson vairé de l'évêque Amaury de la Motte (XVème siècle) ; la porte de l'ouest est en plein cintre, et la charpente du bas côté nord est de 1601. Mais l'ensemble est de style ogival, avec des meneaux flamboyants et des pignons au-dessus des fenêtres. Un peu en avant de l'intertransept, s'élève une tour carrée, surmontée d'une flèche. Les autels secondaires sont dédiés à la sainte Vierge ou au Rosaire, à saint Jean Baptiste ou saint Germain et à sainte Julienne ou sainte Anne, et aujourd'hui au Sacré-Coeur. Les seigneurs de Sérent, puis ceux de la Chapelle et de Molac, jouissaient dans cette église, et dans les trois chapelles tréviales de la paroisse, de tous les droits et privilèges réservés au seigneur prééminencier. — Les seigneurs de Tromeur avaient aussi un banc et un enfeu dans le choeur. Jean Ier de Sérent, sgr. de Tromeur, l'un des combattants de Mi-voie, y fut inhumé sous un riche tombeau en marbre blanc, orné de sa statue couchée, et de son écusson à 3 quintefeuilles ; autour de la table se lisait une inscription gothique, qui a été paraphrasée pour Ogée en ces termes : Il y a qu'en cette église, choeur et chanceau, sont enterrés les seigneurs de Tromeur ; ainsi l'a bien voulu le monde ; Dieu veuille pardonner aux âmes dont les corps sont ici enterrés. Ce tombeau n'existe plus. Une vieille tradition rapporte que, vers le Xème siècle, une bête énorme se retira dans le bois de la Salle et se mit à ravager le voisinage. Le seigneur de Sérent réussit à la tuer, et en souvenir de ce fait, on établit la promenade de la Drague, qui s'est maintenue jusqu'à la Révolution. Le jour de Saint-Pierre et le dimanche suivant, un énorme mannequin, recouvert de tapisseries aux armes du seigneur, et affectant la forme d'un dragon vomissant des étincelles, était porté en procession autour du cimetière et en faisait trois fois le tour. Devant la principale passée, et à chaque tour, le sergent disait à haute voix : « Gric à Molac ! Se garde qui voudra de la guibre qui va courir. Gric à Molac ! » (Voir Ogée, II, 892). Chapelles de la paroisse de Sérent : — 1° Saint-Michel, au bourg, place du Martray, démolie en 1810. — 2° Sainte-Madeleine, près du bourg, à la Corderie, démolie. — 3° Saint-François, au village de Tréalet, démolie vers 1750. — 4° Sainte-Susanne, près de Quéhellec, édifice du XVIème siècle. — 5° Saint-Symphorien, au village de Coetboux, vers l'ouest. — 6° Saint-Jacques, près de Launay-Guinho, vers le sud-ouest. — 7° Notre-Dame, aux Broussettes, vers le sud. — 8° Saint-Barnabé, sur la route de Malestroit. — 9° Saint-Sébastien, aux Hayes, à l'extrémité est. Il y avait en plus les chapelles privées de la Ville-Gros, de la Ville-Quélo, de la Rivière, de la Salle. Les Chapellenies étaient : — 1° Celle de Saint-Michel du Martray, fondée en 1382 par les seigneurs de Sérent, et chargée de deux messes par semaine. — 2° Celle de Saint-Germain, fondée en 1507 par dom Yves Gicquel, et chargée d'une messe le vendredi, à l'autel de ce saint. — 3° Celle de Sainte-Julienne, fondée en 1643 par une Dlle Acrochart, à l'autel de cette sainte et chargée de 3 messes. — 4° Celle de Julienne Marot, fondée en 1658 à l'autel de Notre-Dame, augmentée ensuite et chargée de deux messes par semaine. — 5° Celle d'Yvonne Trégarot, fondée vers 1680, à l'autel de Notre-Dame et chargée de deux messes par semaine. — 6° Celle de Sainte-Susanne, fondée dans la chapelle de ce nom. — 7° Celle de Saint-François, à la chapelle de Tréalet. — 8° Celle dYvonne Fohanno, fondée en 1687 pour deux messes. — 9° Celle des Cinq-Plaies, mentionnée en 1756. — 10° Celles des Trégouet, de la Pelleraye, de Danard et de Trévelan n'ont laissé que leurs noms. Le recteur, à la nomination directe du pape ou de l'évêque, jouissait de la dime à la 33ème gerbe, sur toute la paroisse et sur ses trêves, mais il avait en retour à payer cinq curés ; néanmoins, en 1756, son revenu net, casuel compris, était évalué à 2,232 livres. Sérent dépendait de la baronnie de Malestroit, du doyenné de Porhoët et de la sénéchaussée de Ploërmel. En 1790, il fut érigé en commune, et même en chef-lieu de canton comprenant Le Roc, Lizio et Saint-Guyomard, devenus également communes. En 1791, le recteur, Guillaume Nouel de la Touche, refusa le serment, comme tous ses curés, et vit sa paroisse envahie par un intrus. Bientôt les biens des chapellenies et des autres établissements furent vendus, et M. Mahieux, prêtre de la paroisse, fut arrêté et guillotiné à Lorient le 26 mai 1794. La population, poussée à bout, prit enfin les armes, et fournit de nombreux auxiliaires au roi de Bignan. A la réorganisation de 1801, Sérent perdit son titre de canton, et passa dans celui de Malestroit, arrondissement de Ploërmel ; la restauration du culte en 1802 consomma la perte de ses trois dernières trêves. Sérent possède du minerai de fer ; on voit encore quelques traces d'exploitation entre les deux moulins à vent de Pinieuc. L'église, dont la solidité avait été compromise par la reprise des fondations, a été consolidée sur l'initiative du recteur, M. Rault. En 1885, un des gros piliers du centre et trois arcades qui s'y rattachaient ont été entièrement refaits. Une flèche en charpente a remplacé en 1887 le vieux clocher qui menaçait ruine. Tout le lambris a été remis à neuf en 1895, et le dallage entièrement refait ; en exécutant ces travaux, on a retrouvé devant l'autel le caveau où avait été enterré Jean Ier de Sérent. Deux fenêtres, murées de temps immémorial ont été débouchées ; les meneaux de toutes les croisées ont été réparés ou refaits en granit, et garnis de magnifiques verrières. Cette restauration a coûté environ 50,000 fr., et elle a rendu à l'église sa beauté primitive (J-M. Le Mené).

Voir aussi

![]() "L'histoire de la paroisse de Sérent et ses recteurs"

"L'histoire de la paroisse de Sérent et ses recteurs"

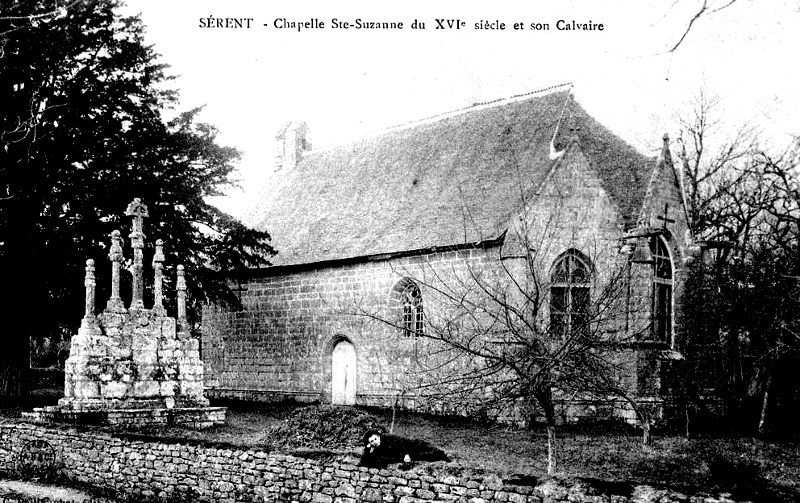

![]() la chapelle Sainte-Suzanne

(1500-1550), située près du village de Quéhellec. Elle se compose d'une

nef unique terminée par un choeur à trois pans dont les fenêtres

flamboyantes sont percées à l'extérieur dans de petits pignons. Le chevet à trois pans est de type Beaumanoir.

Les rampants du toit sont décorés d'animaux formant gargouilles. Les

portes en plein cintre sont moulurées d'un simple tore. Un clocheton

carré, en pierre, s'élève sur le pignon occidental. On y voit encore

quelques fragments de vitraux aux armes de Sérent, et un retable en bois

sculpté, de style flamboyant, dont les panneaux grossièrement peints

représentent des scènes de la Passion et de la vie de sainte Suzanne. L'édifice est remarquable par ses vitraux et ses fresques qui couvrent

les murs de sa nef : les peintures, découvertes en 1837, représentent des scènes des croisades

et datent du XVIème siècle. La chapelle abrite une statue de "Sainte

Anne avec la Vierge et l'Enfant Jésus", en bois polychrome, qui date

de la fin du XVIème siècle. A partir du XVIIème siècle, on trouve quatre

nouvelles statues (saint Yves, sainte Suzanne, sainte Marguerite, ...) ;

la chapelle Sainte-Suzanne

(1500-1550), située près du village de Quéhellec. Elle se compose d'une

nef unique terminée par un choeur à trois pans dont les fenêtres

flamboyantes sont percées à l'extérieur dans de petits pignons. Le chevet à trois pans est de type Beaumanoir.

Les rampants du toit sont décorés d'animaux formant gargouilles. Les

portes en plein cintre sont moulurées d'un simple tore. Un clocheton

carré, en pierre, s'élève sur le pignon occidental. On y voit encore

quelques fragments de vitraux aux armes de Sérent, et un retable en bois

sculpté, de style flamboyant, dont les panneaux grossièrement peints

représentent des scènes de la Passion et de la vie de sainte Suzanne. L'édifice est remarquable par ses vitraux et ses fresques qui couvrent

les murs de sa nef : les peintures, découvertes en 1837, représentent des scènes des croisades

et datent du XVIème siècle. La chapelle abrite une statue de "Sainte

Anne avec la Vierge et l'Enfant Jésus", en bois polychrome, qui date

de la fin du XVIème siècle. A partir du XVIIème siècle, on trouve quatre

nouvelles statues (saint Yves, sainte Suzanne, sainte Marguerite, ...) ;

![]() la chapelle Saint-Symphorien

(XVI-XVIIème siècle), située au village de Coëtboux ou Couesboux. Elle est de forme

rectangulaire et dotée d'un vaisseau unique avec lambris de couvrement. Au

sommet de la verrière qui éclaire l'autel, un écu porte les armoiries d'alliance

de deux familles : mi-parti au 1 : d'or à deux fasces de gueules (famille de Carné) ; au 2 : d'argent à trois quintefeuilles de gueules

(famille non identifiée). La chapelle abrite une statue de Joseph d'Arimathie, de la Vierge à l'Enfant et une statue en bois de

saint Symphorien datée de 1500-1550 ;

la chapelle Saint-Symphorien

(XVI-XVIIème siècle), située au village de Coëtboux ou Couesboux. Elle est de forme

rectangulaire et dotée d'un vaisseau unique avec lambris de couvrement. Au

sommet de la verrière qui éclaire l'autel, un écu porte les armoiries d'alliance

de deux familles : mi-parti au 1 : d'or à deux fasces de gueules (famille de Carné) ; au 2 : d'argent à trois quintefeuilles de gueules

(famille non identifiée). La chapelle abrite une statue de Joseph d'Arimathie, de la Vierge à l'Enfant et une statue en bois de

saint Symphorien datée de 1500-1550 ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Jacques (XVIIème siècle), située au village de

Launay-Quinho. Cette chapelle abrite une statue de Saint-Jacques (XVIIème

siècle) et du Christ en bois du XVIème siècle. Au dessus de la porte sud se

voient des armoiries qui semblent être celles de la famille Sérent ;

l'ancienne

chapelle Saint-Jacques (XVIIème siècle), située au village de

Launay-Quinho. Cette chapelle abrite une statue de Saint-Jacques (XVIIème

siècle) et du Christ en bois du XVIème siècle. Au dessus de la porte sud se

voient des armoiries qui semblent être celles de la famille Sérent ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Barnabé, propriété des seigneurs de la Ville-Quélo et reconstruite au XVIIIème siècle dans un lieu

isolé à l'ouest de la commune de Sérent. Cette chapelle, de plan

rectangulaire à chevet arrondi, abrite une statue de Saint Louis en bois

polychrome du XVIIIème siècle et une statue de Sainte-Agathe (XIXème siècle). Le

tableau représentant la vie de Saint-Barnabé date du XVIIème siècle ;

l'ancienne

chapelle Saint-Barnabé, propriété des seigneurs de la Ville-Quélo et reconstruite au XVIIIème siècle dans un lieu

isolé à l'ouest de la commune de Sérent. Cette chapelle, de plan

rectangulaire à chevet arrondi, abrite une statue de Saint Louis en bois

polychrome du XVIIIème siècle et une statue de Sainte-Agathe (XIXème siècle). Le

tableau représentant la vie de Saint-Barnabé date du XVIIème siècle ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Sébastien (XVII-XVIIIème siècle), située au village des

Hayes, à l'est de la commune de Sérent. L'autel date du XIXème siècle. Cette

chapelle abrite une statue de Saint Sébastien (XVIIIème siècle), de Saint Roux

(XVIIème siècle), et de Saint Fiacre (XVIème siècle). Dans l'enclos se trouve

une croix datant du XVème siècle ;

l'ancienne

chapelle Saint-Sébastien (XVII-XVIIIème siècle), située au village des

Hayes, à l'est de la commune de Sérent. L'autel date du XIXème siècle. Cette

chapelle abrite une statue de Saint Sébastien (XVIIIème siècle), de Saint Roux

(XVIIème siècle), et de Saint Fiacre (XVIème siècle). Dans l'enclos se trouve

une croix datant du XVème siècle ;

![]() l'ancienne

chapelle Notre-Dame (XVIIème siècle), reconstruite au XIXème siècle au village des

Broussettes. La chapelle, de plan rectangulaire, abrite une statue de la

Vierge à l'enfant du XVIème siècle, une statue de Saint-Guérin (XVIIème siècle)

et une statue de Sainte-Anne (XVIème siècle). Dans l'enclos se trouve une croix

datée de 1835 ;

l'ancienne

chapelle Notre-Dame (XVIIème siècle), reconstruite au XIXème siècle au village des

Broussettes. La chapelle, de plan rectangulaire, abrite une statue de la

Vierge à l'enfant du XVIème siècle, une statue de Saint-Guérin (XVIIème siècle)

et une statue de Sainte-Anne (XVIème siècle). Dans l'enclos se trouve une croix

datée de 1835 ;

![]() le calvaire-autel, situé près de la

chapelle Sainte-Suzanne, date du XVIème siècle. Ce

calvaire comporte un large soubassement précédé d'un autel et dominé par

cinq balustres étagés. Quatre colonnes latérales entourent le fût

central qui figure l'agonie du Christ ;

le calvaire-autel, situé près de la

chapelle Sainte-Suzanne, date du XVIème siècle. Ce

calvaire comporte un large soubassement précédé d'un autel et dominé par

cinq balustres étagés. Quatre colonnes latérales entourent le fût

central qui figure l'agonie du Christ ;

![]() la croix de Le Croizo

(XIII-XIVème siècle). Elle est fichée dans une dalle de granit ;

la croix de Le Croizo

(XIII-XIVème siècle). Elle est fichée dans une dalle de granit ;

![]() la croix sculptée,

située aux Prescles et découverte en 1944 ;

la croix sculptée,

située aux Prescles et découverte en 1944 ;

![]() le manoir de Tromeur (XV-XVIèmes siècle et XVIIIème siècle),

propriété de Jean de Sérent. La seigneurie avait autrefois un droit de

haute, moyenne et basse justice. Puis le manoir est successivement la

propriété des familles Delhoaye (Symon Delhoaye en 1427), Hingant (en 1436),

d'Avaugour (Julien d'Avaugour en 1536), Francheville (en

1630), Collobel du Bot-Langon (en 1664), Brébian (à la Révolution),

Kergoët, Gazeau des Boucheries, La Vallée et Givry. Il est remanié en 1740 par J.F de

Collobel et de l'édifice primitif, ne subsistent qu'un portail et une tour qui abrite un escalier. Le corps de logis

date du XVIIIème siècle. On y trouve un puits et un colombier ;

le manoir de Tromeur (XV-XVIèmes siècle et XVIIIème siècle),

propriété de Jean de Sérent. La seigneurie avait autrefois un droit de

haute, moyenne et basse justice. Puis le manoir est successivement la

propriété des familles Delhoaye (Symon Delhoaye en 1427), Hingant (en 1436),

d'Avaugour (Julien d'Avaugour en 1536), Francheville (en

1630), Collobel du Bot-Langon (en 1664), Brébian (à la Révolution),

Kergoët, Gazeau des Boucheries, La Vallée et Givry. Il est remanié en 1740 par J.F de

Collobel et de l'édifice primitif, ne subsistent qu'un portail et une tour qui abrite un escalier. Le corps de logis

date du XVIIIème siècle. On y trouve un puits et un colombier ;

![]() le manoir de la Villegros (XVIIème siècle). La seigneurie de la

Villegros (ou Ville-Gros) est la propriété successive des familles Le Blaye ou Blay (au

XV-XVIème siècle, Eon Le Blay en 1464 et en 1481, Raoul Le Blay ou Le Bloy

en 1536), Bruban (en 1639), Beaucamp, Maitrot de Varenne (en 1812),

Kerarmel, La Villetanet et Buteau. On y trouve une

chapelle privée dédiée à Saint-Joseph qui date de 1636. Un bâtiment

supplémentaire est ajouté au manoir au XIXème siècle ;

le manoir de la Villegros (XVIIème siècle). La seigneurie de la

Villegros (ou Ville-Gros) est la propriété successive des familles Le Blaye ou Blay (au

XV-XVIème siècle, Eon Le Blay en 1464 et en 1481, Raoul Le Blay ou Le Bloy

en 1536), Bruban (en 1639), Beaucamp, Maitrot de Varenne (en 1812),

Kerarmel, La Villetanet et Buteau. On y trouve une

chapelle privée dédiée à Saint-Joseph qui date de 1636. Un bâtiment

supplémentaire est ajouté au manoir au XIXème siècle ;

![]() le château de la Salle (XVIIème

siècle), reconstruit vers 1820. Il possédait autrefois un droit de haute

justice. Propriété de Renaud de la Salle en 1427, de Thébaud de la Salle

en 1464, et du sieur de Carné en 1536. Il était la propriété de la baronnie de

Sérent qui le conserve jusqu'au XVIIIème siècle. Il devient ensuite la propriété de

la famille Guerri, conseiller au Parlement de Bretagne. Ce château est acquis à la

Révolution par le comte de Cramezel de Kerhué ou Kerhoué, puis par le vicomte Charles de

Couëssin et ses descendants (les familles Kowalski et Pellegrin). Le

domaine possède un logis principal du XVIIème siècle remanié au XIXème

siècle. Il possède une aussi un puits, une chapelle privée et un calvaire ;

le château de la Salle (XVIIème

siècle), reconstruit vers 1820. Il possédait autrefois un droit de haute

justice. Propriété de Renaud de la Salle en 1427, de Thébaud de la Salle

en 1464, et du sieur de Carné en 1536. Il était la propriété de la baronnie de

Sérent qui le conserve jusqu'au XVIIIème siècle. Il devient ensuite la propriété de

la famille Guerri, conseiller au Parlement de Bretagne. Ce château est acquis à la

Révolution par le comte de Cramezel de Kerhué ou Kerhoué, puis par le vicomte Charles de

Couëssin et ses descendants (les familles Kowalski et Pellegrin). Le

domaine possède un logis principal du XVIIème siècle remanié au XIXème

siècle. Il possède une aussi un puits, une chapelle privée et un calvaire ;

![]() le

manoir de Bohurel (1613). Siège de l'ancienne seigneurie du Bot-Hurel, avec

droit de moyenne justice, ayant appartenu successivement aux familles

Bohurel (en 1360), Guillaume Le Voyer et Johannet Heraud (en 1427), Jehan

Guillart (en 1464), et Antoine Juzel (en 1536), Jean de Luxembourg et dame Raoulette Cado son épouse (en

1604), Le Goesche, sieur de Réron (en 1770), Le Corre, Omez (depuis 1975).

Le manoir est restauré au XVIIIème siècle. Brûlé par les Allemands en

1944, il est à nouveau restauré au XXème siècle ;

le

manoir de Bohurel (1613). Siège de l'ancienne seigneurie du Bot-Hurel, avec

droit de moyenne justice, ayant appartenu successivement aux familles

Bohurel (en 1360), Guillaume Le Voyer et Johannet Heraud (en 1427), Jehan

Guillart (en 1464), et Antoine Juzel (en 1536), Jean de Luxembourg et dame Raoulette Cado son épouse (en

1604), Le Goesche, sieur de Réron (en 1770), Le Corre, Omez (depuis 1975).

Le manoir est restauré au XVIIIème siècle. Brûlé par les Allemands en

1944, il est à nouveau restauré au XXème siècle ;

![]() le

château de la Houletière. Siège de l'ancienne seigneurie de la Ville-Raix

ou Ville-Rée qui possédait un droit de haute, moyenne et basse justice.

Propriété successive des familles Sérent (au XIVème siècle), Guillaume

des Forges (en 1460), Louis du Val (en 1536), Jean des Prés de La Bourdonnaye (en 1660) et de

l'abbé de Brignac (en 1770) ;

le

château de la Houletière. Siège de l'ancienne seigneurie de la Ville-Raix

ou Ville-Rée qui possédait un droit de haute, moyenne et basse justice.

Propriété successive des familles Sérent (au XIVème siècle), Guillaume

des Forges (en 1460), Louis du Val (en 1536), Jean des Prés de La Bourdonnaye (en 1660) et de

l'abbé de Brignac (en 1770) ;

![]() le

château de la Rivière. Siège de l'ancienne seigneurie de la Rivière

ayant appartenu à une branche cadette de la famille Sérent. Propriété de

Geoffroy de Sérent en 1464 et de François Sérent en 1536. Il possédait

autrefois une chapelle privée ;

le

château de la Rivière. Siège de l'ancienne seigneurie de la Rivière

ayant appartenu à une branche cadette de la famille Sérent. Propriété de

Geoffroy de Sérent en 1464 et de François Sérent en 1536. Il possédait

autrefois une chapelle privée ;

![]() le

château de Rohéan (XVème siècle), en ruines vers 1840. Siège de

l'ancienne seigneurie de Rohéan avec droit de moyenne justice ayant

appartenu successivement aux familles Callac (Guyon Callac en 1464, et la

famille Callac est mentionnée aussi en 1513), Le Carné, seigneurs

de Castelan-Rohéan (en 1680), du Bot, Boisset (en 1770). Au XXème siècle,

Mlle de Brellé fit don de la demeure à l'évêché qui le revendit vers

1914 à la famille Payen. Il devient en 1919, la propriété de la famille

Briand ;

le

château de Rohéan (XVème siècle), en ruines vers 1840. Siège de

l'ancienne seigneurie de Rohéan avec droit de moyenne justice ayant

appartenu successivement aux familles Callac (Guyon Callac en 1464, et la

famille Callac est mentionnée aussi en 1513), Le Carné, seigneurs

de Castelan-Rohéan (en 1680), du Bot, Boisset (en 1770). Au XXème siècle,

Mlle de Brellé fit don de la demeure à l'évêché qui le revendit vers

1914 à la famille Payen. Il devient en 1919, la propriété de la famille

Briand ;

![]() le

manoir de la Ville-Quélo. Siège d'une ancienne seigneurie ayant un droit

de haute justice et appartenant à la famille Sérent en 1770. On mentionne

Guillaume de Lanvaux et Hervé Vaillant en 1427, et le sieur de Brignac en

1536. Il possédait autrefois une chapelle privée ;

le

manoir de la Ville-Quélo. Siège d'une ancienne seigneurie ayant un droit

de haute justice et appartenant à la famille Sérent en 1770. On mentionne

Guillaume de Lanvaux et Hervé Vaillant en 1427, et le sieur de Brignac en

1536. Il possédait autrefois une chapelle privée ;

![]() la maison de 1610 et les maisons qui datent du XVIIIème siècle ;

la maison de 1610 et les maisons qui datent du XVIIIème siècle ;

![]() la

fontaine de Bréman ;

la

fontaine de Bréman ;

![]() les moulins à

eau de la Salle, de Tromeur, de Brévent, de Marzac, de la Ville-Baud, de la Vallée, du

Rhun, et les moulins à vent des Coëts, de la Bourdonnaye, de Pinieux, de Brambily ;

les moulins à

eau de la Salle, de Tromeur, de Brévent, de Marzac, de la Ville-Baud, de la Vallée, du

Rhun, et les moulins à vent des Coëts, de la Bourdonnaye, de Pinieux, de Brambily ;

A signaler aussi :

![]() de

nombreux débris de tuiles, de briques et de poterie dans les villages de

Pouz-Melan, Ville-ès-Bretz et Trégaro ;

de

nombreux débris de tuiles, de briques et de poterie dans les villages de

Pouz-Melan, Ville-ès-Bretz et Trégaro ;

![]() des

enceintes fortifiées près du village du Crouézio, Ville-au-Rouge ;

des

enceintes fortifiées près du village du Crouézio, Ville-au-Rouge ;

![]() des

retranchements près de Bot-Hurel, au sud du village de la Vieille-Ville

(lande de Pinieuc), au sud du village des Glétins (la camp du Madry) ;

des

retranchements près de Bot-Hurel, au sud du village de la Vieille-Ville

(lande de Pinieuc), au sud du village des Glétins (la camp du Madry) ;

![]() au

bord du chemin vicinal de Sérent au Roc Saint-André, vingt quatre

tombelles d'environ 2 mètres de hauteur, placées sur quatre rangs

parallèles dirigés du nord au sud ;

au

bord du chemin vicinal de Sérent au Roc Saint-André, vingt quatre

tombelles d'environ 2 mètres de hauteur, placées sur quatre rangs

parallèles dirigés du nord au sud ;

![]() à

l'est du village du Glétin, sur la lande du Guerno, vingt petites tombelles

réunies en groupes de trois ;

à

l'est du village du Glétin, sur la lande du Guerno, vingt petites tombelles

réunies en groupes de trois ;

![]() un

cromlech, situé non loin du château de la Rivière ;

un

cromlech, situé non loin du château de la Rivière ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de SERENT

La principale famille de l'endroit prit le nom de Sérent. Menguy, fils de Marquer de Sérent, mourut vers 1110 à Sainte-Croix de Josselin ; Conan, son fils, se trouvant à Redon et blessé d'un coup de lance, y prit l'habit religieux vers 1120 et donna à l'abbaye la dîme de sept villages (Ib. 303. 338). Judicael de Sérent épousa Riette de Mauny. Josselin, leur fils, fut tué devant Saint-Jean d'Acre en 1191 ; Nobilis, sa fille, porta la seigneurie de Sérent à Guillaume de la Chapelle, qui la transmit à ses descendants. Ce fief passa plus tard aux Rosmadec de Molac et aux Sénéchal de Kercado. La famille de Sérent se continua par des branches cadettes et posséda Tromeur, la Rivière, Kerfily, Brambec, etc..

Voir ![]() "Les

preuves de noblesse de Pierre Sérent."

"Les

preuves de noblesse de Pierre Sérent."

Les seigneuries particulières de Sérent étaient :

1° L'Abbaye, aux Bourdin en 1504, aux Henry en 1665.

2° La Boire, 3° Le Bois-Mainguy, 4° Bovy.

5° La Chesnaye, aux Trégranteur, Quélen et Bonin.

6° La Haye, 7° Le Levé, 8° La Noë-Hervo.

9° Pont-Emery, 10° Quéhellec, 11° Quénelec.

12° La Rivière, à une branche cadette des Sérent.

13° Rohéan, aux Callac en 1513, aux Carné en 1680.

14° Bohurel, aux Bohurel en 1360, aux Luxembourg en 1604.

15° Ruscouart, aux de Forges en 1460.

16° La Salle, haute justice, aux Sérent.

17° Tromeur, à une branche des Sérent, puis aux d'Avaugour...

18° Vieille-Ville, 19° Ville-Baud, 20° Ville-Oger.

21° Ville-Gros, aux Bruban en 1639.

22° Ville-Pierre, aux Jehanne.

23° Ville-Quélo, vers l'est.

24° Ville-Raix, aux Sérent, aux de Forges (J-M. Le Mené).

Lors de la réformation de 1427, on comptabilise la présence de plusieurs nobles à Sérent : le sire de Kaer et Jehan Cernet ou Servet (Castiller, chapelle du Lizio), Guillaume Jouin (le Val-Jouin, en Trévère), Perrot Le Metayer (la Chênaye-Morio, en Trévère), Guillaume de Lanvaux et Hervé Vaillant (la Ville-Quello, en la Ville-au-Rouge), Philippot Chesnay et Allain Begarré (la Chênaye-aux-Vêques, frairie de Bohurel), Guillaume Le Voyer et Johannet Heraud (Bohurel), le sieur de Tromeur et Ollivier Calo (Vieille Court, frairie de Tréviet), Symon Delhoaye (Tromeur, en Quéhélec), Jehan Jouin (Quéhélec), Guillaume Levesque (Quéhélec), Renaud de la Salle et Guillaume Proleaux (la Boire, en la Ville-Gueho), Perigault Loheac, Ollivier de la Boyere, Jehan Danet (au bourg), Renaud de la Salle et Michel Tatard (la Salle, au village de Rocallet), Jehan Guillart ou Guillet ou Guillemet et Guillaume Hechart (Brignac, au village de Bijus), Jehan Henry (la Vieille-Ville), Guillaume de Serent et Perrot du Tay (Ruscouart, la Ville-ès-Métayers), Robin du Chesne, Etienne Pichault, Rahoul Dabi (la chapelle de Roc-St-André, frairie de la Touche), Rolland de Carné et Guillaume Gombert (la Touche-Carné), Bonabes de Henleix et Michel Moulneraye (Larnière, au village de Bolin), Charles de St Brieuc et Collin Le Normand (la Ville Chevrier, au village de Roc-St-André), Berthelot de St Brieuc et Joannet Chotart (le Val-Néant, Tronsec), Louis Michel et Perrot Guillou (Prassay, Tronsec), Jehanne Morio (Prassay, Tronsec), Philippot Guillart et Guillaume Servet ou Suet (le Villeder, Tronsec), Robin du Chesne (au village du Balesmer), messire Morice de Comenan (Bovrel, le Vaumahe).

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 8 septembre 1464, on comptabilise la présence de 19 nobles de Sérent et Quily :

![]() Jehan

HENRY (20 livres de revenu) : porteur d'un paltoc ;

Jehan

HENRY (20 livres de revenu) : porteur d'un paltoc ;

![]() Eon

LE BLEAY (30 livres de revenu) : porteur d'un paltoc ;

Eon

LE BLEAY (30 livres de revenu) : porteur d'un paltoc ;

![]() Geffroy

de SERENT (100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une salade (casque) ;

Geffroy

de SERENT (100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une salade (casque) ;

![]() Robin

du CHESNE (20 livres de revenu) : porteur d'un paltoc ;

Robin

du CHESNE (20 livres de revenu) : porteur d'un paltoc ;

![]() Thomin

OLLIVIER (10 livres de revenu) : porteur d'un paltoc ;

Thomin

OLLIVIER (10 livres de revenu) : porteur d'un paltoc ;

![]() Philippes

d'ESTIMBRIEUC : porteur d'un paltoc ;

Philippes

d'ESTIMBRIEUC : porteur d'un paltoc ;

![]() Regnaud

de la BOUYERE (40 livres de revenu) : porteur d'un paltoc ;

Regnaud

de la BOUYERE (40 livres de revenu) : porteur d'un paltoc ;

![]() Simon

GUILLART : porteur d'un paltoc ;

Simon

GUILLART : porteur d'un paltoc ;

![]() Guillaume

JOUYN (20 livres de revenu) : porteur d'un paltoc ;

Guillaume

JOUYN (20 livres de revenu) : porteur d'un paltoc ;

![]() Guillaume

LE MEILLEUR (30 livres de revenu) : défaillant ;

Guillaume

LE MEILLEUR (30 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Messire

Guillaume de MONTAUBAN (200 livres de revenu) : défaillant ;

Messire

Guillaume de MONTAUBAN (200 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Jehan

du VAL (20 livres de revenu) : défaillant ;

Jehan

du VAL (20 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Guyon

de CALLAC (100 livres de revenu), remplacé par Guillaume de Serent ;

Guyon

de CALLAC (100 livres de revenu), remplacé par Guillaume de Serent ;

![]() Robert

de COMMENAN (800 livres de revenu) : comparaît en homme d'armes ;

Robert

de COMMENAN (800 livres de revenu) : comparaît en homme d'armes ;

![]() Thebaud

de la SALLE (300 livres de revenu) : comparaît en homme d'armes ;

Thebaud

de la SALLE (300 livres de revenu) : comparaît en homme d'armes ;

![]() Jehan

GUILLART de Bohurel (60 livres de revenu), remplacé par Pierre Emeraut :

porteur d'une brigandine et d'une salade (casque) ;

Jehan

GUILLART de Bohurel (60 livres de revenu), remplacé par Pierre Emeraut :

porteur d'une brigandine et d'une salade (casque) ;

![]() Allain

de NEANT : porteur d'une brigandine et d'une salade (casque) ;

Allain

de NEANT : porteur d'une brigandine et d'une salade (casque) ;

![]() Pierre

MORIO : porteur d'une brigandine et d'une salade (casque) ;

Pierre

MORIO : porteur d'une brigandine et d'une salade (casque) ;

![]() Michel

du CHESNE : porteur d'une brigandine ;

Michel

du CHESNE : porteur d'une brigandine ;

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 4 septembre 1481, on comptabilise la présence de 25 nobles de Sérent :

![]() Jehan

GUILLEMET, sieur de Brignac (300 livres de revenu) : de la Maison du Duc ;

Jehan

GUILLEMET, sieur de Brignac (300 livres de revenu) : de la Maison du Duc ;

![]() Morice

de COMENAN (400 livres de revenu) ;

Morice

de COMENAN (400 livres de revenu) ;

![]() Geffrine

HAMON, tutrice de son fils Jehan de Comenan ;

Geffrine

HAMON, tutrice de son fils Jehan de Comenan ;

![]() Robert

de la SALLE (300 livres de revenu) : comparaît en homme d'armes ;

Robert

de la SALLE (300 livres de revenu) : comparaît en homme d'armes ;

![]() Pierre

MORIO (50 livres de revenu), remplacé par son fils Ollivier : comparaît

armé d'une vouge ;

Pierre

MORIO (50 livres de revenu), remplacé par son fils Ollivier : comparaît

armé d'une vouge ;

![]() Philippe

d'ESTIMBRIEUC (25 livres de revenu), remplacé par Simon d'Estimbrieuc :

porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Philippe

d'ESTIMBRIEUC (25 livres de revenu), remplacé par Simon d'Estimbrieuc :

porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Simmon

GUILLAR (60 livres de revenu), remplacé par Allain Estrochar : porteur

d'une brigandine, comparaît en archer ;

Simmon

GUILLAR (60 livres de revenu), remplacé par Allain Estrochar : porteur

d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Allain

et Pierre de NEANT (50 livres de revenu) : comparaît en archer ;

Allain

et Pierre de NEANT (50 livres de revenu) : comparaît en archer ;

![]() Thebaud

LE BLEIZ (10 livres de revenu), remplacé par Pierre Blanchart : porteur

d'une brigandine ;

Thebaud

LE BLEIZ (10 livres de revenu), remplacé par Pierre Blanchart : porteur

d'une brigandine ;

![]() Robin

DURAND (200 livres de revenu) alias de Neant, dame Beatrix de Comenan,

Esprit de Montauban ;

Robin

DURAND (200 livres de revenu) alias de Neant, dame Beatrix de Comenan,

Esprit de Montauban ;

![]() Renaud

HENRY, décédé (40 livres de revenu), remplacé par son fils Morice :

comparaît armé d'une jusarme ;

Renaud

HENRY, décédé (40 livres de revenu), remplacé par son fils Morice :

comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Guillaume

du CHESNE (10 livres de revenu) : comparaît armé d'une vouge ;

Guillaume

du CHESNE (10 livres de revenu) : comparaît armé d'une vouge ;

![]() les

héritiers Pierre THOMAS (15 livres de revenu) ;

les

héritiers Pierre THOMAS (15 livres de revenu) ;

![]() Pierre

LEVESQUE (5 livres de revenu) ;

Pierre

LEVESQUE (5 livres de revenu) ;

![]() Geffroy

de SERENT (5 livres de revenu), comparaît armé d'une vouge ;

Geffroy

de SERENT (5 livres de revenu), comparaît armé d'une vouge ;

![]() Allain

GUILLART du Bohurel (15 livres de revenu) : porteur d'une brigandine,

comparaît en archer ;

Allain

GUILLART du Bohurel (15 livres de revenu) : porteur d'une brigandine,

comparaît en archer ;

![]() Jehan

MONNERAYE (7 livres de revenu);

Jehan

MONNERAYE (7 livres de revenu);

![]() Eonnet

LE BLOY (7 livres de revenu) : comparaît armé d'une jusarme ;

Eonnet

LE BLOY (7 livres de revenu) : comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Thomin

OLLIVIER (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Thomin

OLLIVIER (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Allain

JOUIN (5 livres de revenu) : comparaît armé d'une vouge ;

Allain

JOUIN (5 livres de revenu) : comparaît armé d'une vouge ;

![]() Regnaud

de la BOUE (20 livres de revenu) ;

Regnaud

de la BOUE (20 livres de revenu) ;

![]() Jehan

JUBELOT (15 livres de revenu) ;

Jehan

JUBELOT (15 livres de revenu) ;

![]() les

héritiers Jehan GUILLART (15 livres de revenu), remplacé par son fils

Jehan, sieur du Gras (en Saint-Servant) : comparaît en archer ;

les

héritiers Jehan GUILLART (15 livres de revenu), remplacé par son fils

Jehan, sieur du Gras (en Saint-Servant) : comparaît en archer ;

![]() Jehan

FARAULT (10 livres de revenu) ;

Jehan

FARAULT (10 livres de revenu) ;

![]() Allain

LE VAYER (10 livres de revenu) ;

Allain

LE VAYER (10 livres de revenu) ;

Lors de la réformation de 1536, on recense plusieurs propriétaires et manoirs à Sérent :

![]() Bovrel

(Bovrel), au sieur de Quistinic (en Bohal) ;

Bovrel

(Bovrel), au sieur de Quistinic (en Bohal) ;

![]() Brignac

(Brignac), au sieur de Brignac ;

Brignac

(Brignac), au sieur de Brignac ;

![]() la

Ripviere (la Rivière), à François de Serent ;

la

Ripviere (la Rivière), à François de Serent ;

![]() la

Bouere (la Boire), au sieur de Carné (en Noyal-Muzillac) ;

la

Bouere (la Boire), au sieur de Carné (en Noyal-Muzillac) ;

![]() la

Salle (la Salle), au sieur de Carné ;

la

Salle (la Salle), au sieur de Carné ;

![]() la

Villereix (la Villerée), à Loys du Val ;

la

Villereix (la Villerée), à Loys du Val ;

![]() Launay

(Launay), aux enfants de Henry de Remungol ;

Launay

(Launay), aux enfants de Henry de Remungol ;

![]() la

Villegro (la Villegro), à Raoul Le Bloy ;

la

Villegro (la Villegro), à Raoul Le Bloy ;

![]() la

Villequelo (la Ville-Quello), au sieur de Brignac ;

la

Villequelo (la Ville-Quello), au sieur de Brignac ;

![]() Lannoet

(la Nouette) et la Vieille Vigne (la Vieille-Ville), à Ollivier Henry ;

Lannoet

(la Nouette) et la Vieille Vigne (la Vieille-Ville), à Ollivier Henry ;

![]() Ruscoart

(Ruscouart), au sieur de la Villereix ;

Ruscoart

(Ruscouart), au sieur de la Villereix ;

![]() la

tenue d'Ollivier Hervé ;

la

tenue d'Ollivier Hervé ;

![]() le

Val (le Val-Néant), à Jehan de Neant ;

le

Val (le Val-Néant), à Jehan de Neant ;

![]() la

Ville Cherouvrier (la Ville-Chevrier), aux héritiers de Pierre Audrain ;

la

Ville Cherouvrier (la Ville-Chevrier), aux héritiers de Pierre Audrain ;

![]() la

tenue de Robert Joubelot ;

la

tenue de Robert Joubelot ;

![]() la

Lareniere (Larnière), la Touche Carné (la Touche-Carné) et

Prassay (Prassay), Castillier (le Castiller) et Quehelec (Quéhélec), au sieur de Carné ;

la

Lareniere (Larnière), la Touche Carné (la Touche-Carné) et

Prassay (Prassay), Castillier (le Castiller) et Quehelec (Quéhélec), au sieur de Carné ;

![]() la

Villedel (la Villeder), à Charles Guillart ;

la

Villedel (la Villeder), à Charles Guillart ;

![]() Prassay

(Prassay), à Abel d'Estimbrieuc ;

Prassay

(Prassay), à Abel d'Estimbrieuc ;

![]() la

tenue de François d'Estimbrieuc ;

la

tenue de François d'Estimbrieuc ;

![]() la

Villeguiart (la Ville-Guéha), à Jacques Josset ;

la

Villeguiart (la Ville-Guéha), à Jacques Josset ;

![]() Tromeur

(Tromeur), à Julien d'Avaugour ;

Tromeur

(Tromeur), à Julien d'Avaugour ;

![]() le

Vaujouyn (le Val-Jouin), à ... de Kerhervé (en Granchamp) ;

le

Vaujouyn (le Val-Jouin), à ... de Kerhervé (en Granchamp) ;

![]() le

Bothurel (Bohurel), à Antoine Juzel ;

le

Bothurel (Bohurel), à Antoine Juzel ;

![]() la

Villepierre (la Ville-Pierre), à Pierre Ollivier ;

la

Villepierre (la Ville-Pierre), à Pierre Ollivier ;

![]() la

tenue Joynets, aux héritiers Jehan Joyn ;

la

tenue Joynets, aux héritiers Jehan Joyn ;

![]() la

Vieillecourt (la Vieille-Cour), à Julien d'Avaugour ;

la

Vieillecourt (la Vieille-Cour), à Julien d'Avaugour ;

© Copyright - Tous droits réservés.