|

Bienvenue chez les Taulésiens |

TAULE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Taulé

La commune de Taulé ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de TAULE

Taulé vient de Taulé, un saint breton.

Taulé (d'origine gallo-romaine, semble-t-il) outre ses trèves Henvic, Carantec, Notre-Dame de Callot (aujourd'hui en Carantec) et Penzé (aujourd'hui enTaulé), englobait également autrefois le territoire de Locquénolé (enclave de Dol). Le centre primitif de la paroisse se trouvait jadis à Henvic "le vieux-bourg".

Avec sa chapelle Notre-Dame, Penzé (ou Pensez) alors village de Taulé (noté Pensai en 1158 et Pansei en 1185) dépendait au XIIème siècle de l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes. Penzé, ancienne seigneurie qui dès le XIIIème siècle était une châtellenie ayant appartenu aux vicomtes de Léon, puis aux seigneurs de Rohan, est devenu le 14 juillet 1947 le centre d'une nouvelle paroisse.

On trouve l'appellation Taule dès 1353. Taulé dépendait autrefois de l'ancien diocèse de Léon.

On rencontre les appellations suivantes : Taulai (en 1128), Taule (en 1353), Guictaule (en 1398) et Taulé (en 1426).

Note : Les maires de la commune de Taulé : François CALVEZ de 1790 à 1800 ; Pierre PINCHON de 1800 à 1808 ; Noël BROUSSAIL de 1808 à 1809 ; Jean-Baptiste LANNIGOU de 1809 à 1820 ; Nicolas Antoine GOUSSELIN de 1820 à 1838 ; Hervé GUIADER de 1838 à 1846 ; Jean-Marie HAMON du 3 novembre 1846 au 9 juillet 1855 ; Michel MEGE du 9 juillet 1855 au 11 avril 1872 ; François GUIADER du 11 avril 1872 à 23 février 1881 ; Gabriel HERRY du 23 février 1881 au 7 mai 1882 ; Ferdinand CAZIN D'HONINCTHUN du 7 mai 1882 au 19 janvier 1908 ; Georges de LANSALUT du 19 janvier 1908 au 19 avril 1943 ; Adolphe BORGNIS-DESBORDES du 19 avril 1943 au 17 octobre 1944 ; Georges de LANSALUT du 17 octobre 1944 au 10 mai 1945 ; Jean-François GUEGUEN du 10 mai 1945 au 9 mai 1953 ; Jean CORRE du 9 mai 1953 au 23 août 1968 ; Jean PENN du 11 octobre 1968 au 27 mars 1977 ; Claude BERNARD du 27 mars 1977 au 13 mai 1982 ; François MOAL à partir du 13 mai 1982, etc .....

![]()

PATRIMOINE de TAULE

![]() l'église Notre-Dame

(1789), érigée en paroisse le 14 juillet 1947. Cette église a remplacé l'ancienne chapelle Notre-Dame qui dépendait en

1185 de l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes. Il s'agit d'un édifice

rectangulaire reconstruit en 1789 et agrandi sur les plans de M. Heuzé au

XXème siècle. Le vieux clocher date du

XVIème siècle : l'une des cloches date de 1794 et l'autre, plus ancienne,

du XVème siècle (semble-t-il). Le retable à tourelles, avec tableau de l'Assomption, date du

XVIIème siècle. L'église abrite la statue de Notre-Dame de Penzé. On y voit une dalle armoriée des armes de la famille

Boutouiller de Keromnès ;

l'église Notre-Dame

(1789), érigée en paroisse le 14 juillet 1947. Cette église a remplacé l'ancienne chapelle Notre-Dame qui dépendait en

1185 de l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes. Il s'agit d'un édifice

rectangulaire reconstruit en 1789 et agrandi sur les plans de M. Heuzé au

XXème siècle. Le vieux clocher date du

XVIème siècle : l'une des cloches date de 1794 et l'autre, plus ancienne,

du XVème siècle (semble-t-il). Le retable à tourelles, avec tableau de l'Assomption, date du

XVIIème siècle. L'église abrite la statue de Notre-Dame de Penzé. On y voit une dalle armoriée des armes de la famille

Boutouiller de Keromnès ;

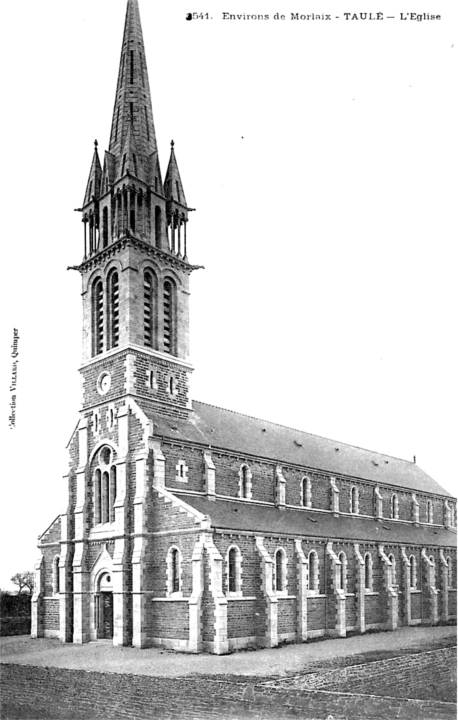

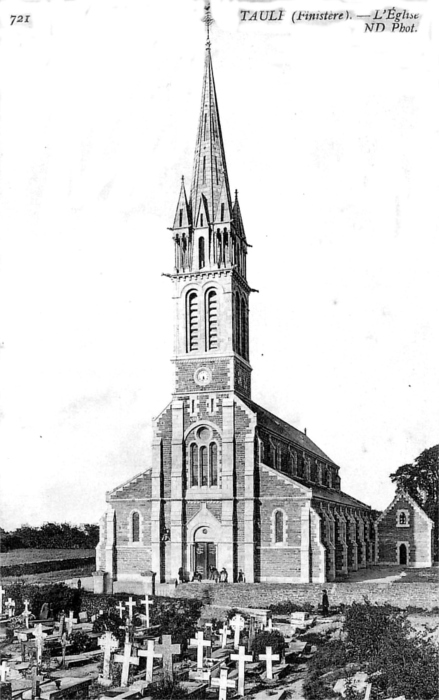

![]() l'église Saint-Pierre

(1901-1904) de la paroisse de Taulé. Il s'agit d'un édifice en forme de

croix qui comprend une nef de cinq travées avec bas-côtés et, au droit de

la dernière travée, deux chapelles en ailes formant faux transept : elle

est terminée par une abside en hémicycle et chaque travée du bas-côté

est subdivisée en deux travées plus petites. Les fonts baptismaux datent de 1657.

L'église abrite les statues de sainte Anne et la Vierge, saint Eloi, saint

Sébastien et la Vierge-Mère. Gonfanon aux armes de France et de Pologne,

offert à la paroisse de Taulé par Haut et Puissant messire Thomas Charles

de Morant comte de Penzé, mestre de camp des dragons de la reine. " Novembre 1898 :

Donation par la famille de PENGUERN, d'un terrain à la commune, pour la

construction de l'église. — 4 septembre 1901 : Adjudication des travaux de reconstruction de l'église

paroissiale. Les travaux ont été adjugés à Mr Canévet de Coray.

— 15 mai 1902 : Bénédiction de la première pierre en présence du Curé de

Morlaix, du Curé de Landivisiau et de vingt-quatre prêtres, de l'Abbé Quéinnec,

Curé de Taulé. — Octobre 1904 : Consécration solennelle de l'église, dédiée à St-Pierre.

— Août 1913 : Bénédiction des quatre nouvelles cloches.

— Quant au cimetière qui entourait l'église, le seul vestige est le mur situé à

gauche du clocher. La place actuelle a donc remplacé le cimetière dans lequel

avaient été enterrés, le 7 mars 1917, Françcois III de Kergroadès et en 1730,

Catherine Denys dont le mari René de Coetlogon était propriétaire de Coatudual " ;

l'église Saint-Pierre

(1901-1904) de la paroisse de Taulé. Il s'agit d'un édifice en forme de

croix qui comprend une nef de cinq travées avec bas-côtés et, au droit de

la dernière travée, deux chapelles en ailes formant faux transept : elle

est terminée par une abside en hémicycle et chaque travée du bas-côté

est subdivisée en deux travées plus petites. Les fonts baptismaux datent de 1657.

L'église abrite les statues de sainte Anne et la Vierge, saint Eloi, saint

Sébastien et la Vierge-Mère. Gonfanon aux armes de France et de Pologne,

offert à la paroisse de Taulé par Haut et Puissant messire Thomas Charles

de Morant comte de Penzé, mestre de camp des dragons de la reine. " Novembre 1898 :

Donation par la famille de PENGUERN, d'un terrain à la commune, pour la

construction de l'église. — 4 septembre 1901 : Adjudication des travaux de reconstruction de l'église

paroissiale. Les travaux ont été adjugés à Mr Canévet de Coray.

— 15 mai 1902 : Bénédiction de la première pierre en présence du Curé de

Morlaix, du Curé de Landivisiau et de vingt-quatre prêtres, de l'Abbé Quéinnec,

Curé de Taulé. — Octobre 1904 : Consécration solennelle de l'église, dédiée à St-Pierre.

— Août 1913 : Bénédiction des quatre nouvelles cloches.

— Quant au cimetière qui entourait l'église, le seul vestige est le mur situé à

gauche du clocher. La place actuelle a donc remplacé le cimetière dans lequel

avaient été enterrés, le 7 mars 1917, Françcois III de Kergroadès et en 1730,

Catherine Denys dont le mari René de Coetlogon était propriétaire de Coatudual " ;

|

|

![]() l'ancienne église Saint-Pierre

de la paroisse de Taulé et son clocher (XVIème siècle) dû à l'atelier Beaumanoir ;

l'ancienne église Saint-Pierre

de la paroisse de Taulé et son clocher (XVIème siècle) dû à l'atelier Beaumanoir ;

![]() l'ossuaire (XVIème siècle) ;

l'ossuaire (XVIème siècle) ;

![]() la chapelle Saint-Herbot (XVI-XVIIème siècle)

de la paroisse de Taulé. Il s'agit d'un édifice rectangulaire sans clocher

datant de 1556 (date gravée dans la pierre à droite de la porte) et restauré

en 1987, date à laquelle son placître a retrouvé sa croix traditionnelle

(oeuvre, semble-t-il, du marbrier Marcel Ruz). L'édifice aurait servi de chapelle

pour les pestiférés. La chapelle abrite les statues de saint Herbot, saint

Avertin et un Crucifix. " C'est un édifice rectangulaire datant du

milieu du XVIIème siècle qui fut donné à la paroisse par Dame Guillemette de

Quélen, propriétaire du manoir de Guernisac, par acte prônal, le 16 septembre

1629, pour servir de cimetière pour les pestiférés, à charge pour les

paroissiens d'aller processionnellement de l'église paroissiale à la dite

chapelle à chaque premier dimanche du mois et à charge de pourvoir à son

entretien. Saint-Herbot est prié pour la protection des bêtes à cornes et aussi

pour obtenir abondance de lait et de beurre. SANT HERBOT,

AMAN LEIZ AR RIBOT - SAINT-HERBOT, DU BEURRE PLEIN LA BARATTE " ;

la chapelle Saint-Herbot (XVI-XVIIème siècle)

de la paroisse de Taulé. Il s'agit d'un édifice rectangulaire sans clocher

datant de 1556 (date gravée dans la pierre à droite de la porte) et restauré

en 1987, date à laquelle son placître a retrouvé sa croix traditionnelle

(oeuvre, semble-t-il, du marbrier Marcel Ruz). L'édifice aurait servi de chapelle

pour les pestiférés. La chapelle abrite les statues de saint Herbot, saint

Avertin et un Crucifix. " C'est un édifice rectangulaire datant du

milieu du XVIIème siècle qui fut donné à la paroisse par Dame Guillemette de

Quélen, propriétaire du manoir de Guernisac, par acte prônal, le 16 septembre

1629, pour servir de cimetière pour les pestiférés, à charge pour les

paroissiens d'aller processionnellement de l'église paroissiale à la dite

chapelle à chaque premier dimanche du mois et à charge de pourvoir à son

entretien. Saint-Herbot est prié pour la protection des bêtes à cornes et aussi

pour obtenir abondance de lait et de beurre. SANT HERBOT,

AMAN LEIZ AR RIBOT - SAINT-HERBOT, DU BEURRE PLEIN LA BARATTE " ;

![]() l'ancien oratoire dédiée à Sainte-Anne, situé près du hameau de Trevengant ou

Trévengat. Cette chapelle, en ruines depuis 1945 et démolie en 1956,

était un petit édifice rectangulaire sans caractère ;

l'ancien oratoire dédiée à Sainte-Anne, situé près du hameau de Trevengant ou

Trévengat. Cette chapelle, en ruines depuis 1945 et démolie en 1956,

était un petit édifice rectangulaire sans caractère ;

![]() la

chapelle Saint-Michel, située au Vieux-Chastel. Il s'agit d'un édifice

rectangulaire avec chevet à trois pans reconstruit vers 1870. La chapelle

abrite les statues de saint Michel, sainte Barbe et saint Yves ;

la

chapelle Saint-Michel, située au Vieux-Chastel. Il s'agit d'un édifice

rectangulaire avec chevet à trois pans reconstruit vers 1870. La chapelle

abrite les statues de saint Michel, sainte Barbe et saint Yves ;

![]() l'ancienne

chapelle de la Madeleine (de la paroisse de Taulé),

aujourd'hui disparue et mentionnée dans une charte de 1128. Elle était

également dédiée jadis à saint Maudet et dite parfois chapelle de

Brénigant. L'ancienne croix aurait été transportée au manoir de Lan

Penhoat et porte sur son socle "Mathurin Pledran fit faire

1645". L'emplacement est encore signalé par une fontaine ;

l'ancienne

chapelle de la Madeleine (de la paroisse de Taulé),

aujourd'hui disparue et mentionnée dans une charte de 1128. Elle était

également dédiée jadis à saint Maudet et dite parfois chapelle de

Brénigant. L'ancienne croix aurait été transportée au manoir de Lan

Penhoat et porte sur son socle "Mathurin Pledran fit faire

1645". L'emplacement est encore signalé par une fontaine ;

![]() les

anciennes chapelles de la paroisse de Taulé, aujourd'hui détruites ou

disparues : la chapelle Saint-Laurent (située jadis au manoir de Kercadoret),

la chapelle de Guic-Taulé (disparue depuis le XVIIIème siècle). La

chapelle de Guic-Taulé était sans doute la première église paroissiale de Taulé ;

les

anciennes chapelles de la paroisse de Taulé, aujourd'hui détruites ou

disparues : la chapelle Saint-Laurent (située jadis au manoir de Kercadoret),

la chapelle de Guic-Taulé (disparue depuis le XVIIIème siècle). La

chapelle de Guic-Taulé était sans doute la première église paroissiale de Taulé ;

![]() la croix de Porslan (1554) ;

la croix de Porslan (1554) ;

![]() la croix du placitre de l'église Saint-Pierre (XVème siècle) ;

la croix du placitre de l'église Saint-Pierre (XVème siècle) ;

![]() d'autres

croix ou vestiges de croix : Briac (1889), Ty-Croaz à Kerangomar (XVème

siècle), Lanc'hoat (XVème siècle), Penzé (1959), cimetière (1908),

Bel-Air (1954), Croix-de-Mézarun (1903) ;

d'autres

croix ou vestiges de croix : Briac (1889), Ty-Croaz à Kerangomar (XVème

siècle), Lanc'hoat (XVème siècle), Penzé (1959), cimetière (1908),

Bel-Air (1954), Croix-de-Mézarun (1903) ;

![]() le château de Coatilès

(XVIIème siècle). Son colombier date de 1670 et ses terrasses datent du

XVIIème siècle. La porte cintrée avec

des sculptures, est datée de 1673. Propriété successive des familles

Coatilés, Kernavan, Kergroadez, Musnier de Quatremarres, Le Gac de Lansalut

et Mazurié de Pennanec'h ;

le château de Coatilès

(XVIIème siècle). Son colombier date de 1670 et ses terrasses datent du

XVIIème siècle. La porte cintrée avec

des sculptures, est datée de 1673. Propriété successive des familles

Coatilés, Kernavan, Kergroadez, Musnier de Quatremarres, Le Gac de Lansalut

et Mazurié de Pennanec'h ;

![]() le manoir de Kerassel

ou Keraffel (XVI-XVIIIème siècle). Propriété, en 1636, d'Alain de Kerléan, sieur du Tymen.

" L'origine du manoir remonte à plusieurs siècles. La légende rapporte que

des moines s'y seraient établis avant qu'une noble dame n'y fixa sa résidence en

1545. — En 1636, c'était la demeure d'Alain de Kerléan dont le descendant, Yan

de Kerléan, décédé en 1703, fut enterré en l'église de Taulé. — En 1763, Jean de

Kerléan, officier en retraite, hérite de Kerassel. — En 1789, Jean-Marie de

Kerléan et son fils Charles sont condamnés à la déportation par le tribunal

révolutionnaire le 5 germinal de l'An II pour avoir possédé quelques armes. — En

1838, Jean-Joseph de Penguern épouse Joséphine de Kerléan. Décédée en 1892, elle

laisse deux filles : l'une d'elle épouse Eugène Jégou du Laz en 1870. — En 1858,

était aussi décédée à Kerassel, Angèle de Kerléan épouse d'Ambroise de

Parcevaux. A la suite du décès de la dernière enfant de Parcevaux en 1914, un

nouveau partage eut lieu. — Après être passé entre les mains de plusieurs

propriétaires successifs, le manoir et son jardin ont été cédés en juillet 1965

à M. Jacques Mignot, marié à Colette Rident, originaire de Sainte-Sève,

descendante de la famille du Penhoat " ;

le manoir de Kerassel

ou Keraffel (XVI-XVIIIème siècle). Propriété, en 1636, d'Alain de Kerléan, sieur du Tymen.

" L'origine du manoir remonte à plusieurs siècles. La légende rapporte que

des moines s'y seraient établis avant qu'une noble dame n'y fixa sa résidence en

1545. — En 1636, c'était la demeure d'Alain de Kerléan dont le descendant, Yan

de Kerléan, décédé en 1703, fut enterré en l'église de Taulé. — En 1763, Jean de

Kerléan, officier en retraite, hérite de Kerassel. — En 1789, Jean-Marie de

Kerléan et son fils Charles sont condamnés à la déportation par le tribunal

révolutionnaire le 5 germinal de l'An II pour avoir possédé quelques armes. — En

1838, Jean-Joseph de Penguern épouse Joséphine de Kerléan. Décédée en 1892, elle

laisse deux filles : l'une d'elle épouse Eugène Jégou du Laz en 1870. — En 1858,

était aussi décédée à Kerassel, Angèle de Kerléan épouse d'Ambroise de

Parcevaux. A la suite du décès de la dernière enfant de Parcevaux en 1914, un

nouveau partage eut lieu. — Après être passé entre les mains de plusieurs

propriétaires successifs, le manoir et son jardin ont été cédés en juillet 1965

à M. Jacques Mignot, marié à Colette Rident, originaire de Sainte-Sève,

descendante de la famille du Penhoat " ;

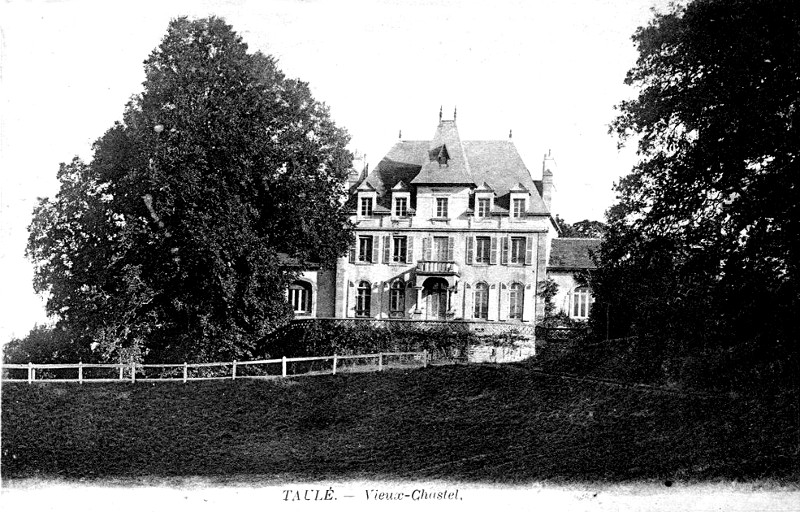

![]() le manoir de Vieux-Chastel (XIXème siècle).

L'ancienne terre noble est, en 1434, la propriété de Jehan du Faou,

époux de Constance Penhoadic. On mentionne Jean du Faou (ou Fou) en 1467.

Ollivier Quellen est mentionné en 1481 : ce dernier est marié avec Marie de Berien.

" La propriété du vieux Chastel a été donnée à Monsieur de Lansalut par son oncle Michel Mège, en 1901.

Michel Mège l'avait achetée en 1830 à la famille du Buisson du vieux Chastel

dont on a aucune trace. La Chapelle a été construite vers 1870 et dédiée à Saint

Michel. Autrefois on y venait pour les Rogations. Jehan du Faou, époux de

Constance Penhoadic possédait le vieux Chastel en 1434 ;

le manoir de Vieux-Chastel (XIXème siècle).

L'ancienne terre noble est, en 1434, la propriété de Jehan du Faou,

époux de Constance Penhoadic. On mentionne Jean du Faou (ou Fou) en 1467.

Ollivier Quellen est mentionné en 1481 : ce dernier est marié avec Marie de Berien.

" La propriété du vieux Chastel a été donnée à Monsieur de Lansalut par son oncle Michel Mège, en 1901.

Michel Mège l'avait achetée en 1830 à la famille du Buisson du vieux Chastel

dont on a aucune trace. La Chapelle a été construite vers 1870 et dédiée à Saint

Michel. Autrefois on y venait pour les Rogations. Jehan du Faou, époux de

Constance Penhoadic possédait le vieux Chastel en 1434 ;

![]() le manoir

de Castelmen (XVIIème siècle) est construit en 1625 par Léon Jean

de Pensornou, sénéchal de Penzé, sur l'emplacement d'un édifice du

XIVème siècle détruit en 1615 et ayant appartenu à Jean de Châteaumen

(ou Castelmen). La famille de Châteaumen est mentionnée lors des montres

de 1426 et 1481. Le manoir du XVIIème siècle comportait une chapelle

privée dédiée à Saint Sébastien et aujourd'hui disparue. En 1306, le

manoir était la propriété d'Alain de Châteaumen. Il passe ensuite, en

1446, entre les mains de la famille Kergoulouarn, puis, au XVIème siècle,

entre les mains de la famille Kergroadez. Il devient ensuite la propriété

de la famille de Jean de Pensornou (au début du XVIIème siècle), puis de

Suzanne de Kergadiou, de la famille Kersaintgilly (en 1731), de Jean Louis

de Kermerc'hou de Kerauterm (en 1792). A noter que ce dernier descend de

Louis de Kermerc'hou (1699-1773), né à Plougasnou, et époux de Jeanne de

Kerautem (mariés en 1726). L'édifice actuel de 1625 comporte sur la

façade arrière une tour quadrangulaire. Le colombier de Castelmen

ou Châteaumen date de 1550 (il comportait 600 boulins en 1656). " Construit vers 1550,

le colombier de Castelmen est désigné comme "vieux colombier" dans un acte

datant de 1650. Il était cerné de fossés et situé à 200 m. du manoir de

Châteaumen devenu Castelmen. En 1731, la terre, le manoir avec ses dépendances

et les moulins furent achetés par Kersaint Gilles puis transmis par héritage.

Le colombier avait un rôle économique. Avec ses

600 niches et ses 2 à 3000 pigeons, il était le moyen le plus pratique de

disposer, d'une réserve de viande fraîche. Avant 1580, pour avoir le droit de

construire un colombier, il fallait posséder 150 hectares de terres en un seul

tenant. La terre devait être noble ... ainsi que le propriétaire. Apanage de la

noblesse, cet édifice fut détesté quand aux dégâts commis par les pigeons aux

cultures. A la révolution de 1789, la suppression de ce privilège fut exigée

avec force car il était ressenti comme une injustice. Aujourd'hui, beaucoup de

ces colombiers ont disparu, faute d'entretien " ;

le manoir

de Castelmen (XVIIème siècle) est construit en 1625 par Léon Jean

de Pensornou, sénéchal de Penzé, sur l'emplacement d'un édifice du

XIVème siècle détruit en 1615 et ayant appartenu à Jean de Châteaumen

(ou Castelmen). La famille de Châteaumen est mentionnée lors des montres

de 1426 et 1481. Le manoir du XVIIème siècle comportait une chapelle

privée dédiée à Saint Sébastien et aujourd'hui disparue. En 1306, le

manoir était la propriété d'Alain de Châteaumen. Il passe ensuite, en

1446, entre les mains de la famille Kergoulouarn, puis, au XVIème siècle,

entre les mains de la famille Kergroadez. Il devient ensuite la propriété

de la famille de Jean de Pensornou (au début du XVIIème siècle), puis de

Suzanne de Kergadiou, de la famille Kersaintgilly (en 1731), de Jean Louis

de Kermerc'hou de Kerauterm (en 1792). A noter que ce dernier descend de

Louis de Kermerc'hou (1699-1773), né à Plougasnou, et époux de Jeanne de

Kerautem (mariés en 1726). L'édifice actuel de 1625 comporte sur la

façade arrière une tour quadrangulaire. Le colombier de Castelmen

ou Châteaumen date de 1550 (il comportait 600 boulins en 1656). " Construit vers 1550,

le colombier de Castelmen est désigné comme "vieux colombier" dans un acte

datant de 1650. Il était cerné de fossés et situé à 200 m. du manoir de

Châteaumen devenu Castelmen. En 1731, la terre, le manoir avec ses dépendances

et les moulins furent achetés par Kersaint Gilles puis transmis par héritage.

Le colombier avait un rôle économique. Avec ses

600 niches et ses 2 à 3000 pigeons, il était le moyen le plus pratique de

disposer, d'une réserve de viande fraîche. Avant 1580, pour avoir le droit de

construire un colombier, il fallait posséder 150 hectares de terres en un seul

tenant. La terre devait être noble ... ainsi que le propriétaire. Apanage de la

noblesse, cet édifice fut détesté quand aux dégâts commis par les pigeons aux

cultures. A la révolution de 1789, la suppression de ce privilège fut exigée

avec force car il était ressenti comme une injustice. Aujourd'hui, beaucoup de

ces colombiers ont disparu, faute d'entretien " ;

![]() le manoir de Coatudual. " En 1503, Coatudual

était un fief noble tenu par l'un des quarante-neuf gentilshommes taulésiens

astreints à l'impôt du sang. Son toit abritait, vers 1700, Messire René de

Coetlogon et son épouse Catherine Denys, dame du Pontlo. Un de leurs fils quitta

la maison maternelle pour s'engager aux côtés de Duguay-Trouin, dans

l'expédition de Rio de Janeiro en 1711. Sa soeur, la dernière nièce du Maréchal

de Coetlogon, Amiral de France, mourut à Coatudual en 1789, à l'âge de 93 ans.

Le manoir, les jardins et les bois ont appartenu successivement à différents

propriétaires, notamment les familles de Rosily, de la Fressange, Jagoury,

etc... Beaucoup de Taulésiens ont encore en souvenir la longue avenue qui menait

droit à l'ancienne église " ;

le manoir de Coatudual. " En 1503, Coatudual

était un fief noble tenu par l'un des quarante-neuf gentilshommes taulésiens

astreints à l'impôt du sang. Son toit abritait, vers 1700, Messire René de

Coetlogon et son épouse Catherine Denys, dame du Pontlo. Un de leurs fils quitta

la maison maternelle pour s'engager aux côtés de Duguay-Trouin, dans

l'expédition de Rio de Janeiro en 1711. Sa soeur, la dernière nièce du Maréchal

de Coetlogon, Amiral de France, mourut à Coatudual en 1789, à l'âge de 93 ans.

Le manoir, les jardins et les bois ont appartenu successivement à différents

propriétaires, notamment les familles de Rosily, de la Fressange, Jagoury,

etc... Beaucoup de Taulésiens ont encore en souvenir la longue avenue qui menait

droit à l'ancienne église " ;

![]() l'ancienne

fontaine de Notre-Dame, située à Penzé ;

l'ancienne

fontaine de Notre-Dame, située à Penzé ;

![]() 15 moulins dont le moulin à eau de Bigodou, de

Vieux-Châtel, de Castellin ou Castelmen (XVIème siècle), de Kerangomar, Neuf, de

Kergus, de Guernisac, de Kerassel ou Keraffel, de Kermaven, de Penhoat, 3 moulins à papier, sur le

ruisseau de Lan-Penhoat et moulin principal de Pennarvern,...

15 moulins dont le moulin à eau de Bigodou, de

Vieux-Châtel, de Castellin ou Castelmen (XVIème siècle), de Kerangomar, Neuf, de

Kergus, de Guernisac, de Kerassel ou Keraffel, de Kermaven, de Penhoat, 3 moulins à papier, sur le

ruisseau de Lan-Penhoat et moulin principal de Pennarvern,...

A signaler aussi :

![]() l'ancien

manoir de Guernisac (XVème siècle), berceau de la famille Guernisac,

branche cadette de la maison du Penhoat, dont elle portait les armes. La

maison de Guernisac s'est éteinte avec le décès du comte Ange de Guernisac ;

l'ancien

manoir de Guernisac (XVème siècle), berceau de la famille Guernisac,

branche cadette de la maison du Penhoat, dont elle portait les armes. La

maison de Guernisac s'est éteinte avec le décès du comte Ange de Guernisac ;

![]() l'ancien

manoir de Kergus, berceau d'une famille fondue au XVIIIème siècle dans

celle de Roquefeuil ;

l'ancien

manoir de Kergus, berceau d'une famille fondue au XVIIIème siècle dans

celle de Roquefeuil ;

![]() l'ancienne

forteresse "Castel-an-Trébez" (le château du Trépied),

construite par les vicomtes de Léon. Démolie en 1170 par le roi Henry II

d'Angleterre, puis reconstruite à nouveau et ruinée définitivement en

1374 par le duc Jean IV ;

l'ancienne

forteresse "Castel-an-Trébez" (le château du Trépied),

construite par les vicomtes de Léon. Démolie en 1170 par le roi Henry II

d'Angleterre, puis reconstruite à nouveau et ruinée définitivement en

1374 par le duc Jean IV ;

![]() l'ancien

château de Lannigou ou "Lannigou neuf" (1881), édifié en 1881

par Ferdinand Cazin d'Honinctum (ou Honinctun). Ce édifice remplace un

autre manoir, appelé aujourd'hui "ferme de Lannigou" et érigé

vers 1840 par Auguste Cazin d'Honinctum. Ces édifices ont été construits

sur des terres ayant appartenu à la famille Guicaznou au XVIème

siècle, puis à Guy Balavesne (en 1668). Propriété successive des familles Guicaznou (au

XVIème siècle), Guy Balavesne, maire de Morlaix (1668), François

Drillet, bailli de Morlaix en 1750 (sieur de Penamprat et époux de Anne

Laurence Guillotou), Sébastien-René Drillet, bailli de Morlaix

et de Lanmeur (fils des précédents et époux de Guillemette Bernard de

Basseville), Jean Baptiste Drillet (fils des précédents et promu capitaine

en 1789) et Cazin d'Honincthun (suite au mariage de Victoire

Drillet avec Auguste Cazin de la Trésorerie, dont le nom, devint en 1863,

Cazin d'Honincthun). A noter qu'Auguste Cazin d'Honincthun fit construire,

vers 1840, une autre demeure connue sous le nom de "vieux Lannigou".

Les deux Lannigou ("Lannigou neuf" et "vieux Lannigou) ont

été édifiés sur des terres qui appartenaient au XVIème siècle à la

famille Guicaznou Le château est surmonté d'une tour quadrangulaire qui

comporte une chapelle. " Au sommet d'un côteau boisé qui descend

jusqu'au bord de la rivière de Morlaix, est assis le Château moderne de

Lannigou. La terre de Lannigou a appartenu au XVIème siècle aux Guicasnou. En

1608 à Guy Balavesne, Maire de Morlaix, et en 1750 à Sébastien-René Drillet,

seigneur de Lannigou, bailli de Morlaix. Par alliance, Lannigou a passé à la

famille Cazin à M. le Baron Cazin d’Honincthun, Maire de Taulé de mai 1882 à janvier 1908 " ;

l'ancien

château de Lannigou ou "Lannigou neuf" (1881), édifié en 1881

par Ferdinand Cazin d'Honinctum (ou Honinctun). Ce édifice remplace un

autre manoir, appelé aujourd'hui "ferme de Lannigou" et érigé

vers 1840 par Auguste Cazin d'Honinctum. Ces édifices ont été construits

sur des terres ayant appartenu à la famille Guicaznou au XVIème

siècle, puis à Guy Balavesne (en 1668). Propriété successive des familles Guicaznou (au

XVIème siècle), Guy Balavesne, maire de Morlaix (1668), François

Drillet, bailli de Morlaix en 1750 (sieur de Penamprat et époux de Anne

Laurence Guillotou), Sébastien-René Drillet, bailli de Morlaix

et de Lanmeur (fils des précédents et époux de Guillemette Bernard de

Basseville), Jean Baptiste Drillet (fils des précédents et promu capitaine

en 1789) et Cazin d'Honincthun (suite au mariage de Victoire

Drillet avec Auguste Cazin de la Trésorerie, dont le nom, devint en 1863,

Cazin d'Honincthun). A noter qu'Auguste Cazin d'Honincthun fit construire,

vers 1840, une autre demeure connue sous le nom de "vieux Lannigou".

Les deux Lannigou ("Lannigou neuf" et "vieux Lannigou) ont

été édifiés sur des terres qui appartenaient au XVIème siècle à la

famille Guicaznou Le château est surmonté d'une tour quadrangulaire qui

comporte une chapelle. " Au sommet d'un côteau boisé qui descend

jusqu'au bord de la rivière de Morlaix, est assis le Château moderne de

Lannigou. La terre de Lannigou a appartenu au XVIème siècle aux Guicasnou. En

1608 à Guy Balavesne, Maire de Morlaix, et en 1750 à Sébastien-René Drillet,

seigneur de Lannigou, bailli de Morlaix. Par alliance, Lannigou a passé à la

famille Cazin à M. le Baron Cazin d’Honincthun, Maire de Taulé de mai 1882 à janvier 1908 " ;

![]() l'ancien

manoir de Kercadoret. La chapelle privée, aujourd'hui disparue, était

jadis dédiée à saint Laurent ;

l'ancien

manoir de Kercadoret. La chapelle privée, aujourd'hui disparue, était

jadis dédiée à saint Laurent ;

![]() l'ancien

manoir de Kerangomar ou Kerangoumar (XVIIème siècle). On y voyait jadis les écussons de

François de Kergroadez et de Kerangomar (entouré du collier de

Saint-Michel qui lui fut conféré en 1598). A noter que Kerangomar passa

dans la maison de Kergroadez suite au mariage de Hamon III, seigneur de

Kergroadez, le 29 mars 1431, avec Catherine de Kerouzéré, héritière de

Guillaume de Kerouzéré et de Jeanne Le Noir, seigneur et dame de

Kerangomar. Leur fils se nommait Robert de Kergroadez et leur petit-fils Hamon IV.

" A 2 kms, au Nord-Ouest de Lannigou, on découvre le manoir de Kerangomar

précédé d'une belle avenue de hêtres. C'est un édifice du XVIIème siècle flanqué

de 2 pavillons. Catherine de Kerouzeré, dame du lieu, épousa, en 1545, François

de Kersauson. On voit, à l'intériour du manoir, une cheminée de la Renaissance,

surmontée de l'écusson de François de Kergroadez, seigneur du dit lieu et de

Kerangomar. Ce François de Kergroadez mourut à Kerangomar en 1617 " ;

l'ancien

manoir de Kerangomar ou Kerangoumar (XVIIème siècle). On y voyait jadis les écussons de

François de Kergroadez et de Kerangomar (entouré du collier de

Saint-Michel qui lui fut conféré en 1598). A noter que Kerangomar passa

dans la maison de Kergroadez suite au mariage de Hamon III, seigneur de

Kergroadez, le 29 mars 1431, avec Catherine de Kerouzéré, héritière de

Guillaume de Kerouzéré et de Jeanne Le Noir, seigneur et dame de

Kerangomar. Leur fils se nommait Robert de Kergroadez et leur petit-fils Hamon IV.

" A 2 kms, au Nord-Ouest de Lannigou, on découvre le manoir de Kerangomar

précédé d'une belle avenue de hêtres. C'est un édifice du XVIIème siècle flanqué

de 2 pavillons. Catherine de Kerouzeré, dame du lieu, épousa, en 1545, François

de Kersauson. On voit, à l'intériour du manoir, une cheminée de la Renaissance,

surmontée de l'écusson de François de Kergroadez, seigneur du dit lieu et de

Kerangomar. Ce François de Kergroadez mourut à Kerangomar en 1617 " ;

![]() l'ancien

manoir de Kérozal, édifié en plusieurs étapes par Jean Victor Lhuillier

(1827-1888). La partie gauche de l'édifice date de 1890. La partie Est du

château, édifiée par Blanche Lhuillier (épouse de Jean Victor), date de

1897. L'édifice devient ensuite la propriété de la fille de ces derniers,

Blanche (1859-1950) épouse de Lucien Blavoyer (1870-1927). Le domaine est

vendu vers 1937 à une communauté de soeurs Franciscaines. En 1972,

l'édifice est acheté par les "Genêts d'Or" pour accueillir des

enfants présentant des défiances intellectuelles ;

l'ancien

manoir de Kérozal, édifié en plusieurs étapes par Jean Victor Lhuillier

(1827-1888). La partie gauche de l'édifice date de 1890. La partie Est du

château, édifiée par Blanche Lhuillier (épouse de Jean Victor), date de

1897. L'édifice devient ensuite la propriété de la fille de ces derniers,

Blanche (1859-1950) épouse de Lucien Blavoyer (1870-1927). Le domaine est

vendu vers 1937 à une communauté de soeurs Franciscaines. En 1972,

l'édifice est acheté par les "Genêts d'Or" pour accueillir des

enfants présentant des défiances intellectuelles ;

![]() le

château de Kerozar, situé non loin d'une chapelle dédiée à

Sainte-Geneviève et édifié par Jacques Le Bris (1790-1866) qui fit

détruire l'ancien château. En effet, un édifice est mentionné dès le

XVIème siècle et appartient alors à Alain Quintin (époux de Périne de

Kermerc'hou). La demeure est vendue ensuite par Jeanne Quintin à Jean

Guillotou, puis il devient la propriété de François Joseph Guillotou,

seigneur de Kerever et secrétaire du roi en 1739. Le domaine est

vendu comme bien national, et devient ensuite la propriété de la famille

de Villiers, de la famille Le Loup Varennes, puis de la famille Le Bris

(dès 1843). Une des filles de Jacques Le Bris, Jeanne Zoé, héritière,

épouse le général Félix Le Bon (1845-1923). Le château de Kerozar est

vendu en 1965 à la société Unicopa. Les quatre angles formés par les

pignons du château ont la forme de tours carrées ;

le

château de Kerozar, situé non loin d'une chapelle dédiée à

Sainte-Geneviève et édifié par Jacques Le Bris (1790-1866) qui fit

détruire l'ancien château. En effet, un édifice est mentionné dès le

XVIème siècle et appartient alors à Alain Quintin (époux de Périne de

Kermerc'hou). La demeure est vendue ensuite par Jeanne Quintin à Jean

Guillotou, puis il devient la propriété de François Joseph Guillotou,

seigneur de Kerever et secrétaire du roi en 1739. Le domaine est

vendu comme bien national, et devient ensuite la propriété de la famille

de Villiers, de la famille Le Loup Varennes, puis de la famille Le Bris

(dès 1843). Une des filles de Jacques Le Bris, Jeanne Zoé, héritière,

épouse le général Félix Le Bon (1845-1923). Le château de Kerozar est

vendu en 1965 à la société Unicopa. Les quatre angles formés par les

pignons du château ont la forme de tours carrées ;

![]() le

château du Frout, encore surnommé "le nouveau Frout". On y

trouve une chapelle dédiée à Notre-Dame de Bonne-Nouvelle et qui date de

1860. La porte de la chapelle est cintrée. La chapelle renferme trois

vitraux représentant saint Paul (daté de 1860), Hippolyte (daté de 1861),

Tugdual (daté de 1865), Paule (daté de 1866). Sur la gauche du château,

se trouve encore l'ancien château de Frout (ancienne ferme de Frout) auquel

on a rajouté une aile à angle droit en 1895 ;

le

château du Frout, encore surnommé "le nouveau Frout". On y

trouve une chapelle dédiée à Notre-Dame de Bonne-Nouvelle et qui date de

1860. La porte de la chapelle est cintrée. La chapelle renferme trois

vitraux représentant saint Paul (daté de 1860), Hippolyte (daté de 1861),

Tugdual (daté de 1865), Paule (daté de 1866). Sur la gauche du château,

se trouve encore l'ancien château de Frout (ancienne ferme de Frout) auquel

on a rajouté une aile à angle droit en 1895 ;

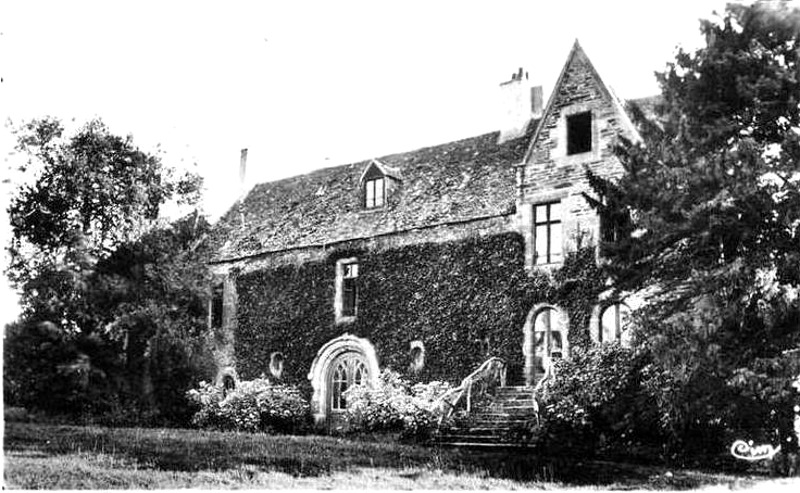

![]() l'ancien

manoir du Frout, encore surnommé "le vieux Frout", édifié au

XVIème siècle. Le corps principal du logis date du XVIème siècle. La

porte cintrée est ornée d'un écu aux armes de la famille Bernard de

Basseville. Propriété de la famille Gourio (au XVIème siècle), associée

aux Crémeur et aux de Quelen, puis de la famille Leserec de Tredern (entre

1678 et 1692), de la famille Allain de la Brosse (de 1692 à 1707), de la

famille de Launay, de la famille Bernard de Basseville, époux de Jacquette

de La Chapelle (en 1734). La petite-fille, Cécile, de Bernard de Basseville

lègue son héritage à son neveu Jean-Baptiste Drillet de Lannigou, dont

une descendante, Paule de Parscau épouse Joseph de Kersauson Vieux Châtel

(1852-1913) ;

l'ancien

manoir du Frout, encore surnommé "le vieux Frout", édifié au

XVIème siècle. Le corps principal du logis date du XVIème siècle. La

porte cintrée est ornée d'un écu aux armes de la famille Bernard de

Basseville. Propriété de la famille Gourio (au XVIème siècle), associée

aux Crémeur et aux de Quelen, puis de la famille Leserec de Tredern (entre

1678 et 1692), de la famille Allain de la Brosse (de 1692 à 1707), de la

famille de Launay, de la famille Bernard de Basseville, époux de Jacquette

de La Chapelle (en 1734). La petite-fille, Cécile, de Bernard de Basseville

lègue son héritage à son neveu Jean-Baptiste Drillet de Lannigou, dont

une descendante, Paule de Parscau épouse Joseph de Kersauson Vieux Châtel

(1852-1913) ;

![]() l'ancien

château de Rozarcour ou Roz-ar-Scour (XIXème siècle), édifié vers 1880

par Gaston Lot, époux de Marguerite Lhuillier (fille de Jean Victor

Lhuillier). Le domaine devient ensuite, vers 1949, la propriété de la

Société Immobilière Brestoise, qui y installe le siège de l'Association

"Maison d'Accueil Saint-Joseph", puis la propriété de

l'Association "Roz ar Scour". L'édifice devient en

1976 la propriété de l'hôpital de Morlaix, afin d'y installer un service

psychiatrique, qui aujourd'hui à fermer ses portes ;

l'ancien

château de Rozarcour ou Roz-ar-Scour (XIXème siècle), édifié vers 1880

par Gaston Lot, époux de Marguerite Lhuillier (fille de Jean Victor

Lhuillier). Le domaine devient ensuite, vers 1949, la propriété de la

Société Immobilière Brestoise, qui y installe le siège de l'Association

"Maison d'Accueil Saint-Joseph", puis la propriété de

l'Association "Roz ar Scour". L'édifice devient en

1976 la propriété de l'hôpital de Morlaix, afin d'y installer un service

psychiatrique, qui aujourd'hui à fermer ses portes ;

![]() l'ancien

manoir de Saint-Yves ;

l'ancien

manoir de Saint-Yves ;

![]() l'ancienne

maison du Pors-Bras. " C'est l'une des plus

vieilles maisons de Taulé avec celle de Coatudual. Les documents conservés dans

la famille datent de 1685. Après avoir appartenu à plusieurs propriétaires,

manoir et jardin sont vendus à Mademoiselle de Kerléan en 1824. En 1853,

Joséphine Marie de Kerléan, épouse de Monsieur de Penguern, en devient

propriétaire. En 1856, son mari décède. Elle-même reste au manoir jusqu'à sa

mort en 1892. Elle laisse deux filles, l'aînée mariée à Monsieur du Laz et la

plus jeune, célibataire qui restera au Manoir jusqu'à sa mort en 1928. L'une de

ses nièces héritera de sa fortune. En 1898, Madame du Laz, née de Penguern, et

sa soeur, font don à la Commune d'un terrain pour construire l'église actuelle.

En 1946, la ferme du Pors-Bras est vendue. Le nouveau propriétaire en fait un

lotissement, appelé lotissement du Pors-Bras. Sur l'ancienne ferme se trouvent

également les deux terrains de football et le patronage ;

l'ancienne

maison du Pors-Bras. " C'est l'une des plus

vieilles maisons de Taulé avec celle de Coatudual. Les documents conservés dans

la famille datent de 1685. Après avoir appartenu à plusieurs propriétaires,

manoir et jardin sont vendus à Mademoiselle de Kerléan en 1824. En 1853,

Joséphine Marie de Kerléan, épouse de Monsieur de Penguern, en devient

propriétaire. En 1856, son mari décède. Elle-même reste au manoir jusqu'à sa

mort en 1892. Elle laisse deux filles, l'aînée mariée à Monsieur du Laz et la

plus jeune, célibataire qui restera au Manoir jusqu'à sa mort en 1928. L'une de

ses nièces héritera de sa fortune. En 1898, Madame du Laz, née de Penguern, et

sa soeur, font don à la Commune d'un terrain pour construire l'église actuelle.

En 1946, la ferme du Pors-Bras est vendue. Le nouveau propriétaire en fait un

lotissement, appelé lotissement du Pors-Bras. Sur l'ancienne ferme se trouvent

également les deux terrains de football et le patronage ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de TAULE

SEIGNEURIE DE KERANGOMARD. — Paroisse de Taulé, ancien évêché de Léon. André de Kersauson, fils cadet de Jean, premier auteur de la branche de Guénan, en fut apanagé, mais il l'échangea en 1515, avec son neveu Hervé, contre la seigneurie de Guénan, dont il continua la filiation. La postérité d'Hervé conserva la terre de Kerangomard jusqu'à 1566, où elle passa dans la maison Rioualen (rameau de Rosmadec) par le mariage de François Rioualen avec Marie de Kersauson (J. de Kersauson).

SEIGNEURIE DE LAVALLOT. — Paroisse de Taulé, comme celle de Kerangomard, ancien évêché de Léon. Elle appartenait dans le principe à la maison de Cornouailles, dont une fille, Claude de Cornouaille, épousa, en 1547, Guillaume III de Kersauson, sr. de Penhoët. Elle fut durant plusieurs générations la qualification des cadets de la branche Penhoët-Pennendreff (J. de Kersauson). PRIÈRES NOMINALES AU PRONE. — « Prières pour le sieur de Coëthuel, de Kersauson, noble homme François de Kersauson, sr de Coëthuel, premier juveigneur de la maison de Pennendreff, mary et procureur des droicts de damoiselle Marguerite de Kercohent, héritière du Penhoët Feziou, en Ploudiry. Nous prierons Dieu pour les âmes de noble home Guillaume de Kersauson, et damoyselle Marie Kerengarz, héritiers de la maison de Pennendreff, seigneurs, en leur vivant, de Lavallot, Pennendreff, père et mère aud. sr de Coëthuel. Item, nous prierons pour noble hôme Guillaume de Kersauson et de date moyselle Claude de Cornouaille, héritiers de la maison de Lavallot, sr et dame, de leur vivant, de Penhoët, Lavallot, Coëtmeur, Kervizellou, ayeul et ayeulle aud. sr de Coëthuel. Item, nous prierons Dieu pour Laurent de Kersauson, Hervé de Kersauson, sr de Pennendreff, et Claude de Kersauson, sr de Lavallot, frère aud. sieur de Coëthuel. Plus nous prierons pour l'âme de haut et puissant messire Vincent de Kersauson, chevalier de l'ordre du Roy, en son vivant sr de Penhoët, Kervizellou, Guermeur Keromp, cousin germain audit sr de Coathuel » (Extrait des Archives de Pennendreff) [Note : Quoique rien n'indique dans cette pièce des registres de quelle paroisse elle est extraite, il est certain pour nous qu'elle provient de ceux de Taulé, dans laquelle était située la seigneurie de Lavallot, apportée aux Kersauson par Claude de Cornouaille, et qui devint, comme on l'a vu, l'apanage des cadets de Penhoët-Pennendreff].

Les Drillet, srs. de la Cassière et de Lanigou, en Taulé, évêché de Léon, portaient : Fascé d'argent et de sable de six pièces, au lion d'or couronné de gueules, brochant (Armorial de 1696). Cette famille a produit : un jurat de Morlaix en 1707. — Un contrôleur à la chancellerie en 1779.

Lors de la Réformation de l'évêché de Léon en 1443, plusieurs familles nobles sont mentionnées à Taulé :

![]() Chateaumen

(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Taulé. D’azur au château

d’argent. Alain se trouve mentionné entre les nobles de Taulé.

Chateaumen

(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Taulé. D’azur au château

d’argent. Alain se trouve mentionné entre les nobles de Taulé.

![]() Coskerguen

(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Taulé. D’argent à une fasce

d’azur surmontée d’une merlette de même. Guillaume se trouve

mentionné entre les nobles de Taulé.

Coskerguen

(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Taulé. D’argent à une fasce

d’azur surmontée d’une merlette de même. Guillaume se trouve

mentionné entre les nobles de Taulé.

![]() Guéguen,

seigneur du Henguer, paroisse de Taulé. Jean se trouve mentionné entre les

nobles de Taulé.

Guéguen,

seigneur du Henguer, paroisse de Taulé. Jean se trouve mentionné entre les

nobles de Taulé.

![]() Guernisac

(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Taulé. D’or à la fasce de

gueules, chargée de trois molettes d’azur. Marguerite se trouve

mentionné entre les nobles de Taulé.

Guernisac

(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Taulé. D’or à la fasce de

gueules, chargée de trois molettes d’azur. Marguerite se trouve

mentionné entre les nobles de Taulé.

![]() Guicaznou

(de), seigneur de Lezireur, paroisse de Taulé. D’argent fretté

d’azur. Jean se trouve mentionné entre les nobles de Taulé.

Guicaznou

(de), seigneur de Lezireur, paroisse de Taulé. D’argent fretté

d’azur. Jean se trouve mentionné entre les nobles de Taulé.

![]() Hamon,

seigneur de Lavallot, paroisse de Taulé. De sable fretté d’or, au

canton dextre d’argent, chargé d’une tour crénelée de gueules.

Pierre se trouve mentionné entre les nobles de Taulé.

Hamon,

seigneur de Lavallot, paroisse de Taulé. De sable fretté d’or, au

canton dextre d’argent, chargé d’une tour crénelée de gueules.

Pierre se trouve mentionné entre les nobles de Taulé.

![]() Keraminou

(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Taulé. D’argent à une fasce

d’azur surmontée d’une merlette de même. Hervé se trouve mentionné

entre les nobles de Taulé.

Keraminou

(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Taulé. D’argent à une fasce

d’azur surmontée d’une merlette de même. Hervé se trouve mentionné

entre les nobles de Taulé.

![]() Kerguz

(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Taulé. D’argent au cor de

chasse d’azur lié de gueules en sautoir. Guillaume se trouve mentionné

entre les nobles de Taulé.

Kerguz

(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Taulé. D’argent au cor de

chasse d’azur lié de gueules en sautoir. Guillaume se trouve mentionné

entre les nobles de Taulé.

![]() Kerlan

(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Sibiril, et de Kerambellec, paroisse

de Taulé. Porte un houx accosté de deux étoiles (sceau de 1418).

Hervé se trouve mentionné entre les nobles de Taulé.

Kerlan

(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Sibiril, et de Kerambellec, paroisse

de Taulé. Porte un houx accosté de deux étoiles (sceau de 1418).

Hervé se trouve mentionné entre les nobles de Taulé.

![]() Noir

(Le) ou Duff (an), seigneur de Coëtbloc'hou, paroisse de Taulé. D’or

à une fasce de sable, chargée de trois arbres d’argent. Guillaume se

trouve mentionné entre les nobles d'Henvic.

Noir

(Le) ou Duff (an), seigneur de Coëtbloc'hou, paroisse de Taulé. D’or

à une fasce de sable, chargée de trois arbres d’argent. Guillaume se

trouve mentionné entre les nobles d'Henvic.

![]() Thomas,

seigneur de Kercadoret, paroisse de Taulé. De sable à la tour

d’argent. Yvon se trouve mentionné entre les nobles de Taulé.

Thomas,

seigneur de Kercadoret, paroisse de Taulé. De sable à la tour

d’argent. Yvon se trouve mentionné entre les nobles de Taulé.

![]() Ynizan,

seigneur de Kermorvan, paroisse de Taulé. D’or à la fasce de gueules

accompagnée de trois annelets de même. Guillaume se trouve mentionné

entre les nobles de Taulé.

Ynizan,

seigneur de Kermorvan, paroisse de Taulé. D’or à la fasce de gueules

accompagnée de trois annelets de même. Guillaume se trouve mentionné

entre les nobles de Taulé.

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de l'évêché de Léon reçue à Lesneven en 1481, on comptabilise la présence de 27 nobles de Taulé :

![]() Allain

du CHASTEAUMEN (30 livres de revenu), malade, remplacé par son fils Jehan : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

Allain

du CHASTEAUMEN (30 livres de revenu), malade, remplacé par son fils Jehan : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

![]() Hervé

DANIEL (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en

archer ;

Hervé

DANIEL (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en

archer ;

![]() Yvon

DU BOYS (15 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en

archer ;

Yvon

DU BOYS (15 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en

archer ;

![]() Jehan

DU FOU, mineur (70 livres de revenu), remplacé par Yvon Lanmeur : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

Jehan

DU FOU, mineur (70 livres de revenu), remplacé par Yvon Lanmeur : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

![]() Morice

GUEGUEN (10 livres de revenu), malade, remplacé par Jehan Gueguen : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

Morice

GUEGUEN (10 livres de revenu), malade, remplacé par Jehan Gueguen : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

![]() Jehan

GUEGUEN (7 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en

archer ;

Jehan

GUEGUEN (7 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en

archer ;

![]() Mériadec

GUICAZNOU (1 100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge. Il est accompagné d'Hervé Le Jeune porteur d'une brigandine et en

archer ;

Mériadec

GUICAZNOU (1 100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge. Il est accompagné d'Hervé Le Jeune porteur d'une brigandine et en

archer ;

![]() Yvon

GUILLOU (7 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

Yvon

GUILLOU (7 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

![]() Guillaume

HAMON (25 livres de revenu), remplacé par Yvon Mazeas : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

Guillaume

HAMON (25 livres de revenu), remplacé par Yvon Mazeas : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

![]() Hervé

HULYAS (100 sols de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

Hervé

HULYAS (100 sols de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

![]() Yvon

KERANFLAC (100 sols de revenu), remplacé par Jehan Moign : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

Yvon

KERANFLAC (100 sols de revenu), remplacé par Jehan Moign : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

![]() Hervé

KERAUNNOU (15 livres de revenu), malade, remplacé par son fils Guillaume : porteur d'une brigandine, comparaît

en archer ;

Hervé

KERAUNNOU (15 livres de revenu), malade, remplacé par son fils Guillaume : porteur d'une brigandine, comparaît

en archer ;

![]() Yvon

KERAUNNOU (6 livres de revenu), remplacé par Yvon Canesen : porteur d'une

jaque, comparaît armé d'une vouge ;

Yvon

KERAUNNOU (6 livres de revenu), remplacé par Yvon Canesen : porteur d'une

jaque, comparaît armé d'une vouge ;

![]() Jehan

Thomas KERCADORET (15 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

Jehan

Thomas KERCADORET (15 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

![]() Guillaume

KERCUZ (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

Guillaume

KERCUZ (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

![]() Hervé

KERGALLIC (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

Hervé

KERGALLIC (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

![]() Jehanne

KERLAN, mineure (30 livres de revenu), remplacée par Jehan Hamon : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

Jehanne

KERLAN, mineure (30 livres de revenu), remplacée par Jehan Hamon : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

![]() Guillaume

KERRAUMMOU (100 sols de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

Guillaume

KERRAUMMOU (100 sols de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

![]() Hervé

KERRET (100 sols de revenu), remplacé par Hervé Henry : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

Hervé

KERRET (100 sols de revenu), remplacé par Hervé Henry : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

![]() Jehanne

LANNORGANT (10 livres de revenu), remplacé par Henry Madouzgrech : porteur d'une brigandine, comparaît

en archer ;

Jehanne

LANNORGANT (10 livres de revenu), remplacé par Henry Madouzgrech : porteur d'une brigandine, comparaît

en archer ;

![]() Guillaume

LE DU (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer

;

Guillaume

LE DU (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer

;

![]() Jehan

LE GALL (14 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

Jehan

LE GALL (14 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

![]() Guillaume

PENSORNOU (35 livres de revenu), remplacé par son fils Laurens : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

Guillaume

PENSORNOU (35 livres de revenu), remplacé par son fils Laurens : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

![]() Ollivier

QUELLEN (100 livres de revenu), malade, remplacé par son fils Jehan : porteur d'une brigandine, comparaît

en archer ;

Ollivier

QUELLEN (100 livres de revenu), malade, remplacé par son fils Jehan : porteur d'une brigandine, comparaît

en archer ;

![]() Jehan

QUELEN (30 livres de revenu), remplacé par Perrin Sulyer : porteur d'une brigandine, comparaît

en archer ;

Jehan

QUELEN (30 livres de revenu), remplacé par Perrin Sulyer : porteur d'une brigandine, comparaît

en archer ;

![]() Derien

TRENENGAN (100 sols de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

Derien

TRENENGAN (100 sols de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une

vouge ;

![]() Guillaume

YNISAN (20 livres de revenu), malade, remplacé par son fils Jehan : porteur d'une brigandine, comparaît

en archer ;

Guillaume

YNISAN (20 livres de revenu), malade, remplacé par son fils Jehan : porteur d'une brigandine, comparaît

en archer ;

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de l'évêché de Léon reçue à Lesneven le 25 septembre 1503, plusieurs nobles de Taulé sont mentionnés :

![]() Jehan

du Fou, sieur du vieux Chastel, malade, pour lequel maistre François

Kerourfil, qui est maryé à sa principale héritière, a promis fournir

homme à servir pour luy en habillement de guerre ;

Jehan

du Fou, sieur du vieux Chastel, malade, pour lequel maistre François

Kerourfil, qui est maryé à sa principale héritière, a promis fournir

homme à servir pour luy en habillement de guerre ;

![]() Maryadec

Guicaznou, sieur de Losneur, représenté par Jehan Guicaznou son fils, en

brigandine, bien armé et monté à deux chevaulx ;

Maryadec

Guicaznou, sieur de Losneur, représenté par Jehan Guicaznou son fils, en

brigandine, bien armé et monté à deux chevaulx ;

![]() Jehan

Quélen, représenté par Tanguy Quélen, en brigandine. Injonction à

deux chevaulx ;

Jehan

Quélen, représenté par Tanguy Quélen, en brigandine. Injonction à

deux chevaulx ;

![]() Guillaume

le Du, en brigandine et injonction de hocqueton ;

Guillaume

le Du, en brigandine et injonction de hocqueton ;

![]() Jehan

de Launay, en brigandine et bien en poinct ;

Jehan

de Launay, en brigandine et bien en poinct ;

![]() Guillaume

Guehoux, en brigandine, bien en poinct ;

Guillaume

Guehoux, en brigandine, bien en poinct ;

![]() Yvon

du Bois. Injonction de s'armer ;

Yvon

du Bois. Injonction de s'armer ;

![]() Laurens

Pensornou. Injonction de s'armer ;

Laurens

Pensornou. Injonction de s'armer ;

![]() Christophle

Kermellec, en brigandine et injonction de gorgelettes ;

Christophle

Kermellec, en brigandine et injonction de gorgelettes ;

![]() Guillaume

Cozquerven, représenté par Jehan son fils, en brigandine ;

Guillaume

Cozquerven, représenté par Jehan son fils, en brigandine ;

![]() Guillaume

Le Jeune ;

Guillaume

Le Jeune ;

![]() Pierre

Saint Denis ;

Pierre

Saint Denis ;

![]() François

Le Vayer, représenté par Goulven son fils, en brigandine ;

François

Le Vayer, représenté par Goulven son fils, en brigandine ;

![]() Laurent

Kermellec ;

Laurent

Kermellec ;

![]() Autre

Guillaume Cozquerven ;

Autre

Guillaume Cozquerven ;

![]() Hervé

Guéguen, en brigandine. Injonction de gorgelette et hocquetton ;

Hervé

Guéguen, en brigandine. Injonction de gorgelette et hocquetton ;

![]() Guillaume

le Veyer, en brigandine ;

Guillaume

le Veyer, en brigandine ;

![]() Jehan

le Gall, en brigandine. Injonction de salade et gorgelette ;

Jehan

le Gall, en brigandine. Injonction de salade et gorgelette ;

![]() Hervé

le Jeune ;

Hervé

le Jeune ;

![]() Guillaume

le Goezou ;

Guillaume

le Goezou ;

![]() Hervé

Pencat ;

Hervé

Pencat ;

![]() Yvon

Elias ;

Yvon

Elias ;

![]() Jehan

Bos ;

Jehan

Bos ;

![]() Perrot

Foucquet, représenté par Yvon son fils, en brigandine ;

Perrot

Foucquet, représenté par Yvon son fils, en brigandine ;

![]() Symon

le Goff ;

Symon

le Goff ;

![]() Robert

le Ny ;

Robert

le Ny ;

![]() Thomas

du Hammeau, représenté par Pierre An-Dhu ;

Thomas

du Hammeau, représenté par Pierre An-Dhu ;

![]() Yvon

Thomas, en brigandine ;

Yvon

Thomas, en brigandine ;

![]() Jehan

Thomas ;

Jehan

Thomas ;

![]() Jehan

Pensornnou. Injonction de s'armer ;

Jehan

Pensornnou. Injonction de s'armer ;

![]() Jehan

Daniel le jeune, en brigandine ;

Jehan

Daniel le jeune, en brigandine ;

![]() Robert

Joson, en brigandine ;

Robert

Joson, en brigandine ;

![]() Hervé

Cliezou, représenté par Hervé Henry, en brigandine et injonction d'espée

et hocquetton ;

Hervé

Cliezou, représenté par Hervé Henry, en brigandine et injonction d'espée

et hocquetton ;

![]() Katherine

Cozquerven, représentée par Hervé Henry, en brigandine ;

Katherine

Cozquerven, représentée par Hervé Henry, en brigandine ;

![]() Robert

Joson, en brigandine ;

Robert

Joson, en brigandine ;

![]() Jehan

Nicolas, greffier de Lesneven, escripvant sur ladite monstre ;

Jehan

Nicolas, greffier de Lesneven, escripvant sur ladite monstre ;

![]() Yvon

Guillou, default ;

Yvon

Guillou, default ;

![]() Vincent

Marc'hec, default ;

Vincent

Marc'hec, default ;

![]() Guillaume

Bouteiller, sieur de Keromnès, malade en extrémité. Injonction

d'envoyer pour luy ;

Guillaume

Bouteiller, sieur de Keromnès, malade en extrémité. Injonction

d'envoyer pour luy ;

![]() Marye

Thepault, représentée par Jehan Nédélec, en brigandine. Injonction de

salade ;

Marye

Thepault, représentée par Jehan Nédélec, en brigandine. Injonction de

salade ;

![]() Loys

Gleveder, en brigandine. Injonction de salade ;

Loys

Gleveder, en brigandine. Injonction de salade ;

![]() Hervé

Kergallic, mineur, injonction d'envoyer chevaulx et hommes ;

Hervé

Kergallic, mineur, injonction d'envoyer chevaulx et hommes ;

![]() Hervé

Christoples ;

Hervé

Christoples ;

![]() Jehan

Inizan, injonction de s'armer ;

Jehan

Inizan, injonction de s'armer ;

![]() Jehan

Kermellec, en brigandine ;

Jehan

Kermellec, en brigandine ;

![]() Jehan

Daniel, sergent de Lesneven. Injonction de s'armer ;

Jehan

Daniel, sergent de Lesneven. Injonction de s'armer ;

![]() Anne

Kermellec, fille d'Yvon Kermellec ;

Anne

Kermellec, fille d'Yvon Kermellec ;

![]() L'héritier

Yvon de la Motte ;

L'héritier

Yvon de la Motte ;

![]() Jehan

le Goff, default.

Jehan

le Goff, default.

A la « montre » (réunion de tous les hommes d’armes) de l’évêché de Léon reçue à Saint-Renan le 24 août 1557, plusieurs nobles de Taulé (Taulle) sont mentionnés :

![]() Le sr.

de la Motte de Taulle [Note : Famille fondue en 1569 dans le Borgne de

Lesquiffiou] ;

Le sr.

de la Motte de Taulle [Note : Famille fondue en 1569 dans le Borgne de

Lesquiffiou] ;

![]() Gilles

le Noyr ;

Gilles

le Noyr ;

![]() Guillaume

Guycaznou ;

Guillaume

Guycaznou ;

![]() Guillaume

Marec ;

Guillaume

Marec ;

![]() Yvon

an Helyas ;

Yvon

an Helyas ;

![]() Yves

de la Motte ;

Yves

de la Motte ;

![]() Fyacre

Gueguen ;

Fyacre

Gueguen ;

![]() Auffroy

Bygodou ;

Auffroy

Bygodou ;

![]() Olivier

Mahé ;

Olivier

Mahé ;

![]() Thomas

Plesournou ;

Thomas

Plesournou ;

![]() Yvon

Perrot ;

Yvon

Perrot ;

![]() L’héritier

de Yvon Keraudy ;

L’héritier

de Yvon Keraudy ;

![]() Phelippe

Perrot ;

Phelippe

Perrot ;

![]() Yvon

le Gouezou ;

Yvon

le Gouezou ;

![]() Jehan

Nycholas, sr. de Kerrault ;

Jehan

Nycholas, sr. de Kerrault ;

![]() Autre

Jehan Nycholas ;

Autre

Jehan Nycholas ;

![]() Loys

Collotin ;

Loys

Collotin ;

![]() Maistre

Jehan le Galleer ;

Maistre

Jehan le Galleer ;

![]() Charles

Coetquelven.

Charles

Coetquelven.

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.