|

Bienvenue chez les Teillacois |

TEILLAY |

Retour page d'accueil Retour Canton de Bain-de-Bretagne

La commune

de Teillay ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de TEILLAY

Teillay vient du latin "tilia", "teille" ou "tille" (fibre de chanvre ou de tilleul).

La région de Teillay se trouve au XIIème siècle sous la domination des familles nobles de Châteaubriant qui avaient construit à cette époque le château de Teillay. Une tradition affirme que Constance de Bretagne, veuve du duc Geoffroy II et mère d'Arthur Ier, dans ses démêlés avec Richard Coeur de Lion, y reçoit asile en 1196. Fondé au XIIème siècle par les seigneurs de Châteaubriant, un prieuré situé à Saint-Malo-de-Teillay dépendait dès 1146 de l'Abbaye de Saint-Sulpice près de Rennes. En 1350, Du Guesclin se cache dans la forêt de Teillay avec son armée avant de se lancer à l'attaque de la forteresse de Fougeray tenue par les Anglais. Gilles de Bretagne y réside aussi pendant quelques temps (au milieu du XVème siècle) : en effet le duc de Bretagne, François Ier, aurait enfermé son frère Gilles de Bretagne, dans les cachots du château qui est abandonné en 1452. Durant les guerres de Religion de 1560 à 1598, René de La Chapelle, seigneur de la Roche-Giffart et ses hommes saccagent le couvent Saint-Martin en 1562 et en 1565. Le couvent est de nouveau saccagé en 1662, par le marquis de Fougeray, qui y met le feu.

Le Pouillé de Rennes mentionne que le bourg de Teillay, situé sur le bord d'une voie gallo-romaine, remonte certainement à une haute antiquité. Dès le XIIème siècle les barons de Châteaubriant y construisirent une forteresse, dont l'assiette subsiste au bord de la forêt. A la même époque fut fondé le prieuré de Saint-Malo de Teillay, et un peu plus tard s'éleva le monastère de Saint-Martin de Teillay (nota : ce couvent, occupé par des Cordeliers et fondé par les barons de Châteaubriand, se trouvait au milieu de la forêt de Teillay, dans la paroisse de Ruffigné, au diocèse de Nantes). Enfin, une église dédiée à Notre-Dame fut bâtie à Teillay même et considérée comme fillette de la paroisse d'Ercé-en-la-Mée (Ercé-en-Lamée), sur le territoire de laquelle se trouvait alors Teillay. Le château de Teillay servit de refuge en 1196 à Constance, duchesse de Bretagne, et parfois de séjour aux barons de Châteaubriant ; l'infortuné prince Gilles de Bretagne y résida même quelque temps. Mais cette forteresse, ruinée par les guerres, était abandonnée dès 1452 ; en 1680 on n'en voyait plus que les mottes, entourées de douves profondes et « sises proche la ville de Teillay, à laquelle il y avait autrefois quatre portes » (Archives Nationales, P. 1718. — Cette déclaration de 1680 mentionne aussi le four banal de Teillay, le gibet élevé sur la lande Gosnel, les foires et marchés tenus en la ville, les devoirs de hue et fainage, etc.). Teillay, dépendant jadis spirituellement d'Ercé-en-Lamée, était desservi par un curé ou chapelain que nommait le recteur d'Ercé-en-Lamée ; mais au XVIIème siècle il survint de fréquentes difficultés au sujet du service religieux fait à Teillay ; les recteurs d'Ercé-en-Lamée firent même parfois interdire l'église de Teillay. De nos jours le territoire de Teillay a été distrait d'Ercé-en-Lamée et érigé en paroisse par décret du général Cavaignac, président de la République, en date du 5 décembre 1848. Mgr Saint-Marc avait envoyé un prêtre à Teillay, M. Guillou, dès l'année précédente ; il s'empressa d'ériger aussitôt la nouvelle paroisse canoniquement. Toutefois, la circonscription de Teillay fut modifiée plus tard, en 1849 et en 1854.

L'église de Teillay, ancienne trève d'Ercé-en-Lamée et qui devient paroisse en 1848, dépend alors de l'ancien évêché de Rennes. Elle est érigé en commune en 1879. Avant la Révolution, les habitants de Teillay payaient annuellement au prince de Condé "un droit de porte de ville" et l'on trouvait au XVIIIème siècle, à la sortie du bourg "d'anciens pavés" se dirigeant vers Châteaubriant et la Roche-Giffart.

La seigneurie de Teillay était une châtellenie d'ancienneté et relevait de la seigneurie de Bain : elle avait un droit de haute justice et ses fourches patibulaires à quatre pots s'élevaient sur la lande Gosnel, à la sortie de la Ville. L'auditoire de la seigneurie de Teillay se trouvait jadis au bourg de Teillay. La châtellenie appartient aux seigneurs de Châteaubriant jusqu'à la Révolution. En 1651, Louis de Bourbon, prince de Condé, vendit à Henry de la Chapelle, seigneur de la Roche-Giffart, la forêt de Teillay et la Forêt-Neuve, s'étendant en Ercé, Rougé, Ruffigné, Sion et Saint-Sulpice. Le prix fut de 200 000 livres tournois, mais comme il ne fut point payé, le baron de Châteaubriant repris possession de ses forêts.

On rencontre les appellations suivantes : Tillia (en 1160), Telleium (en 1221).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Teillay : Pierre Guillou (1847-1848). Pierre Méhault (1848-1860). Michel Sourdin (1861-1864). René-Thomas Picault (1864-1872). Jean Morice (à partir de 1872), ....Voici les noms de quelques chapelains de Teillay avant la Révolution : Guichard (en 1221), — Julien Amizot (en 1625), — Piel de la Picardière, décédé le 16 octobre 1654, — Pierre Laceron, décédé en 1721, — Julien Laceron, décédé le 19 avril 1768, — François Michel (en 1772).

![]()

PATRIMOINE de TEILLAY

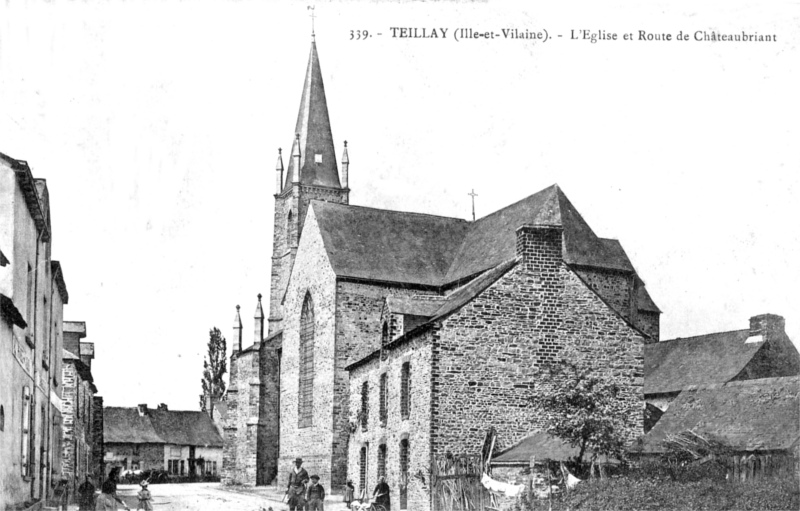

![]() l'église

Notre-Dame-de-L'Assomption (1854), oeuvre de l'architecte Edouard

Brossay-Saint-Marc. Cette église est édifiée à

l'emplacement d'une ancienne chapelle dédiée à Notre-Dame et construite

en 1221 par Geoffroy III, baron de Châteaubriant. En effet, en 1221

Geoffroy, baron de Châteaubriant, fonda une chapellenie à Teillay, «

constituit quamdam capellaniam apud Telleium », et la donna à un

prêtre nommé Guichard ; il assura à ce dernier une rente de 100 sols

payables le jour de la Circoncision, savoir 50 sols sur ses revenus en Bain

(Bain-de-Bretagne) et Messac, et 50 sols sur ceux qu'il

avait en Ercé (Ercé-en-Lamée) ; il ajouta à cette rente le don chaque

année, à la fête de la Nativité de Notre-Dame, d'une « robe

convenable » ou de « soixante sols à défaut d'icelle »,

exigibles sur les revenus de Châteaubriant à Ercé-en-Lamée (Archives

paroissiales). Il peut se faire que l'église de Teillay fût antérieure à

cette date de 1221, mais il est certain qu'elle fut alors construite, si

elle ne l'était pas déjà. Elle fut dédiée à la Sainte Vierge, et ce

qui prouve bien qu'il s'agit en cette charte de l'église même de la ville

et non pas, comme l'a cru Du Paz, de la chapelle conventuelle de

Saint-Martin, c'est que le sire de Châteaubriant chargea l'évêque de

Rennes et non pas celui de Nantes de veiller à l'accomplissement de sa

fondation. Plus tard, un autre seigneur de Châteaubriant fonda une messe

tous les vendredis dans la même église de Notre-Dame, et en 1465 on en

fonda encore une au maître-autel tous les dimanches. Peu de temps avant

cette dernière date, l'église Notre-Dame de Teillay, « presque toute dépérie,

demolie et chaiste », fut reconstruite par les habitants, qui obtinrent

à cet effet de Guy de Laval, baron de Châteaubriant, des pieds d'arbres de

sa forêt de Teillay. Au XVIIème siècle, le recteur d'Ercé-en-Lamée

avait coutume de venir dire sa messe paroissiale à Teillay le dimanche de

la Quinquagésime et le jour de Pâques fleuries ; il devait, en outre, s'y

rendre processionnellement aux fêtes de la Nativité et de l'Assomption de

Notre-Dame, le mardi des Rogations et le jour de la Fête-Dieu. Il y avait

alors une fabrique à Teillay, et le curé chargé de desservir cette

portion d'Ercé-en-Lamée y chantait la grande messe tous les dimanches et

tous les jours de fête de la Sainte Vierge et des apôtres. On y faisait

aussi la procession avant la grande-messe, le prône et le catéchisme. Mais

vers 1680, les habitants de Teillay ayant essayé de faire ériger leur église

en succursale et ayant échoué dans leur dessein, le recteur d'Ercé-en-Lamée

fit réduire leurs privilèges. L'ordinaire ordonna en 1685 au chapelain de

Teillay d'y dire seulement une messe matinale les dimanches et fêtes et de

se rendre ensuite aux offices d'Ercé-en-Lamée, et il n'obligea plus le

recteur d'Ercé-en-Lamée qu'à la procession du mardi des Rogations, faite

à Teillay. Il permit toutefois de continuer à inhumer dans l'église et

dans le cimetière de Teillay (Archives paroissiales). Le baron de Châteaubriant

était naturellement seigneur supérieur, fondateur et prééminencier de

Notre-Dame de Teillay ; en 1508 Jean de Laval, sire de Châteaubriant, y fit

apposer ses armoiries dans un panneau de la maîtresse vitre. Mais en 1663

cet écusson n'existait plus, quoique les armes du prince de Condé, alors

baron de Châteaubriant, fussent gravées sur un poteau près de l'église.

Dans le sanctuaire on remarquait alors, du côté droit, l'écusson des

Aiguillon, seigneurs d'Hugères : de sable à trois quintes-feuilles

d'argent, écartelé de leurs alliances, et notamment de Guéhenneuc

; c'était vraisemblablement l'écu de Charles d'Aiguillon, seigneur d'Hugères,

manoir voisin de Teillay, qui épousa au commencement du XVIIème siècle

Louise de Guéhenneuc. Du même côté, au-dessus de l'autel de Sainte-Catherine,

se trouvait un blason écartelé, dont les 1er et 4ème étaient brisés, et

les 2ème et 3ème d'azur à deux esturgeons d'argent (Les Eglises de

la baronnie de Châteaubriant, 36). Notons encore que l'on jouait alors à

la soule à Teillay le dimanche de la Quinquagésime. Un inventaire fait en

1685 nous apprend qu'on y trouvait une bannière et une croix

processionnelle de cuivre fort anciennes ; le bâton de cette croix était

orné de fleurs de lys et d'hermines ; on y voyait aussi des ornements chargés

des armoiries des ducs de Montmorency, sires de Châteaubriant et de Teillay,

et une cloche portant cette inscription : Gilles Ronzeray de Caillabou et

damoiselle Chrestienne Durand m'ont nommée Galette l'an 1584.

L'ancienne église de Teillay n'existe plus ; sur son emplacement s'est élevé

un édifice ogival dont M. Edouard Saint-Marc a été l'architecte. C'est

une simple croix avec choeur à pans coupés ; la Sainte Vierge, fêtée le

jour de l'Assomption, en est la patronne. Ce nouveau temple fut commencé le

4 mai 1854, mais Mgr Saint-Marc ne l'a bénit que le 15 juin 1865 (Pouillé de Rennes) ;

l'église

Notre-Dame-de-L'Assomption (1854), oeuvre de l'architecte Edouard

Brossay-Saint-Marc. Cette église est édifiée à

l'emplacement d'une ancienne chapelle dédiée à Notre-Dame et construite

en 1221 par Geoffroy III, baron de Châteaubriant. En effet, en 1221

Geoffroy, baron de Châteaubriant, fonda une chapellenie à Teillay, «

constituit quamdam capellaniam apud Telleium », et la donna à un

prêtre nommé Guichard ; il assura à ce dernier une rente de 100 sols

payables le jour de la Circoncision, savoir 50 sols sur ses revenus en Bain

(Bain-de-Bretagne) et Messac, et 50 sols sur ceux qu'il

avait en Ercé (Ercé-en-Lamée) ; il ajouta à cette rente le don chaque

année, à la fête de la Nativité de Notre-Dame, d'une « robe

convenable » ou de « soixante sols à défaut d'icelle »,

exigibles sur les revenus de Châteaubriant à Ercé-en-Lamée (Archives

paroissiales). Il peut se faire que l'église de Teillay fût antérieure à

cette date de 1221, mais il est certain qu'elle fut alors construite, si

elle ne l'était pas déjà. Elle fut dédiée à la Sainte Vierge, et ce

qui prouve bien qu'il s'agit en cette charte de l'église même de la ville

et non pas, comme l'a cru Du Paz, de la chapelle conventuelle de

Saint-Martin, c'est que le sire de Châteaubriant chargea l'évêque de

Rennes et non pas celui de Nantes de veiller à l'accomplissement de sa

fondation. Plus tard, un autre seigneur de Châteaubriant fonda une messe

tous les vendredis dans la même église de Notre-Dame, et en 1465 on en

fonda encore une au maître-autel tous les dimanches. Peu de temps avant

cette dernière date, l'église Notre-Dame de Teillay, « presque toute dépérie,

demolie et chaiste », fut reconstruite par les habitants, qui obtinrent

à cet effet de Guy de Laval, baron de Châteaubriant, des pieds d'arbres de

sa forêt de Teillay. Au XVIIème siècle, le recteur d'Ercé-en-Lamée

avait coutume de venir dire sa messe paroissiale à Teillay le dimanche de

la Quinquagésime et le jour de Pâques fleuries ; il devait, en outre, s'y

rendre processionnellement aux fêtes de la Nativité et de l'Assomption de

Notre-Dame, le mardi des Rogations et le jour de la Fête-Dieu. Il y avait

alors une fabrique à Teillay, et le curé chargé de desservir cette

portion d'Ercé-en-Lamée y chantait la grande messe tous les dimanches et

tous les jours de fête de la Sainte Vierge et des apôtres. On y faisait

aussi la procession avant la grande-messe, le prône et le catéchisme. Mais

vers 1680, les habitants de Teillay ayant essayé de faire ériger leur église

en succursale et ayant échoué dans leur dessein, le recteur d'Ercé-en-Lamée

fit réduire leurs privilèges. L'ordinaire ordonna en 1685 au chapelain de

Teillay d'y dire seulement une messe matinale les dimanches et fêtes et de

se rendre ensuite aux offices d'Ercé-en-Lamée, et il n'obligea plus le

recteur d'Ercé-en-Lamée qu'à la procession du mardi des Rogations, faite

à Teillay. Il permit toutefois de continuer à inhumer dans l'église et

dans le cimetière de Teillay (Archives paroissiales). Le baron de Châteaubriant

était naturellement seigneur supérieur, fondateur et prééminencier de

Notre-Dame de Teillay ; en 1508 Jean de Laval, sire de Châteaubriant, y fit

apposer ses armoiries dans un panneau de la maîtresse vitre. Mais en 1663

cet écusson n'existait plus, quoique les armes du prince de Condé, alors

baron de Châteaubriant, fussent gravées sur un poteau près de l'église.

Dans le sanctuaire on remarquait alors, du côté droit, l'écusson des

Aiguillon, seigneurs d'Hugères : de sable à trois quintes-feuilles

d'argent, écartelé de leurs alliances, et notamment de Guéhenneuc

; c'était vraisemblablement l'écu de Charles d'Aiguillon, seigneur d'Hugères,

manoir voisin de Teillay, qui épousa au commencement du XVIIème siècle

Louise de Guéhenneuc. Du même côté, au-dessus de l'autel de Sainte-Catherine,

se trouvait un blason écartelé, dont les 1er et 4ème étaient brisés, et

les 2ème et 3ème d'azur à deux esturgeons d'argent (Les Eglises de

la baronnie de Châteaubriant, 36). Notons encore que l'on jouait alors à

la soule à Teillay le dimanche de la Quinquagésime. Un inventaire fait en

1685 nous apprend qu'on y trouvait une bannière et une croix

processionnelle de cuivre fort anciennes ; le bâton de cette croix était

orné de fleurs de lys et d'hermines ; on y voyait aussi des ornements chargés

des armoiries des ducs de Montmorency, sires de Châteaubriant et de Teillay,

et une cloche portant cette inscription : Gilles Ronzeray de Caillabou et

damoiselle Chrestienne Durand m'ont nommée Galette l'an 1584.

L'ancienne église de Teillay n'existe plus ; sur son emplacement s'est élevé

un édifice ogival dont M. Edouard Saint-Marc a été l'architecte. C'est

une simple croix avec choeur à pans coupés ; la Sainte Vierge, fêtée le

jour de l'Assomption, en est la patronne. Ce nouveau temple fut commencé le

4 mai 1854, mais Mgr Saint-Marc ne l'a bénit que le 15 juin 1865 (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancienne

chapelle du Haut-Bourg, qui servit, dit-on, d'église principale jusqu'en 1610 ;

l'ancienne

chapelle du Haut-Bourg, qui servit, dit-on, d'église principale jusqu'en 1610 ;

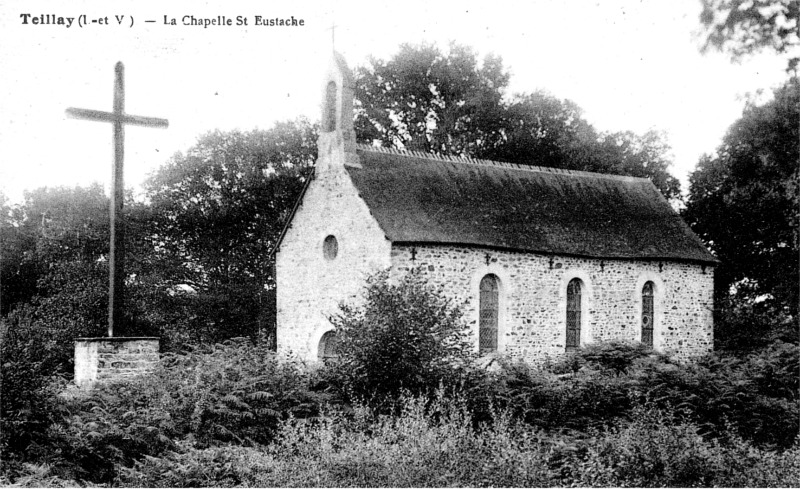

![]() la

chapelle Saint-Eustache (1875-1880). Saint-Eustache est une vieille chapelle

construite au milieu du baile intérieur du château de Teillay ; il est

probable qu'elle fut élevée durant le XVIème siècle, car il est fait

mention de ses revenus dès 1607. Elle est très-vénérée, et l'on s'y

rend en grand nombre, à la fête de saint Jean-Baptiste, des trois diocèses

de Rennes, de Nantes et d'Angers. On vient de relever entièrement ce

sanctuaire et l'on y a transféré le beau retable de la chapelle d'Hugères

(Pouillé de Rennes). Le retable, oeuvre du sculpteur Jean Martinet, date du XVII-XVIIIème

siècle. Ce retable abrite les statues de saint Joseph et sainte Anne ainsi

qu'une statue de saint Eustache qui date de 1680. Au sommet du retable se

trouve une statue de Notre-Dame de Lourdes encadrée de deux tableaux

représentant saint Dominique et saint François d'Assisse ;

la

chapelle Saint-Eustache (1875-1880). Saint-Eustache est une vieille chapelle

construite au milieu du baile intérieur du château de Teillay ; il est

probable qu'elle fut élevée durant le XVIème siècle, car il est fait

mention de ses revenus dès 1607. Elle est très-vénérée, et l'on s'y

rend en grand nombre, à la fête de saint Jean-Baptiste, des trois diocèses

de Rennes, de Nantes et d'Angers. On vient de relever entièrement ce

sanctuaire et l'on y a transféré le beau retable de la chapelle d'Hugères

(Pouillé de Rennes). Le retable, oeuvre du sculpteur Jean Martinet, date du XVII-XVIIIème

siècle. Ce retable abrite les statues de saint Joseph et sainte Anne ainsi

qu'une statue de saint Eustache qui date de 1680. Au sommet du retable se

trouve une statue de Notre-Dame de Lourdes encadrée de deux tableaux

représentant saint Dominique et saint François d'Assisse ;

![]() l'ancien

Prieuré de Saint-Malo de Teillay, situé route de Soulvache et dépendant

jadis de l'abbaye de Saint-Sulpice-des-Bois. Fondé au

XIIème siècle par les seigneurs de Châteaubriant, il dépendait dès 1146

de l'Abbaye de Saint-Sulpice près de Rennes. Il renfermait un cloître et

une chapelle. Le pape Eugène III confirma les religieuses de Saint-Sulpice,

en 1146, dans la possession de l'église de Saint-Malo située dans la forêt

de Teillay, en la paroisse d'Ercé-en-la-Mée (Ercé-en-Lamée), au diocèse

de Rennes, « in episcopatu Rhedon. ecclesiam S. Machuti in sylva quœ

dicitur Tilia » (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I,

598). Vers le même temps, Alain, évêque de Rennes, donna à ces

religieuses l'église paroissiale d'Ercé-en-Lamée ; aussi, en 1161, le

pape Alexandre III les confirma-t-il dans la possession de ces deux églises,

« ecclesiam S. Maclovii de Tillia et ecclesiam de Erceyo »

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 1). C'est aux seigneurs

de Châteaubriant qu'était due la fondation du prieuré de Teillay ; ces

puissants barons possédaient, en effet, la seigneurie de Teillay et avaient

un château voisin de Saint-Malo. Ils donnèrent à la prieure une forge

dans leur forêt de Teillay ; mais en 1223, « à cause de la diminution

d'icelle forest, dit Du Paz, Geffroy, seigneur de Châteaubriant,

pria Mabile, abbesse de Saint-Sulpice, la prieure et le couvent de Teillay,

de transporter cette forge en la forest de Juigné, pendant l'espace d'un an

; et pour ce qu'elles lui accordèrent sa demande, il voulut et ordonna que,

l'an accompli, ladite forge ô ses appartenances fut rapportée et remise en

ladite forest de Teillay pour y demeurer à jamais pour l'usage d'icelles

dames » (Histoire généalogique de Bretagne). Toutefois, il fallut à

ces dernières renoncer complètement plus tard à cette forge ambulante ;

en 1534, Jean de Laval, seigneur de Châteaubriant, fit à ce sujet une

transaction avec la prieure de Saint-Malo, qui voulut bien abandonner son

droit d'entretenir une forge dans la forêt, parce que ce seigneur s'obligea

à payer chaque année au prieuré une rente de 60 livres assise sur sa châtellenie

de Teillay et payable en deux termes, à Noël et à la Saint Jean (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 95). En 1225, Geffroy, seigneur de

Châteaubriant, donna encore aux religieuses de Saint-Sulpice 10 sols de

rente sur le four banal de Teillay (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 127). En 1257, Jean de Germigné et Raoul, son fils

aîné, donnèrent à Aliénor de Verrières, religieuse à Saint-Sulpice,

toutes les dîmes qu'ils possédaient dans les paroisses d'Ercé (Ercé-en-Lamée)

et de Bain (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 97). Les

barons de Châteaubriant donnèrent aussi à la prieure de Teillay un droit

d'usage dans leur forêt de Teillay ; il en est fait mention dès 1314. Une

sentence des requêtes de l'Hôtel à Paris termina en 1688 un procès surgi

entre le prince de Condé, seigneur de Châteaubriant, et Mme de Beaucé,

prieure de Saint-Malo, relativement à ce droit d'usage ; il fut réglé «

que les officiers de Châteaubriant marqueraient de dix ans en dix ans trois

chênes dans la forêt de Teillay pour les réparations du prieuré de

Saint-Malo ; qu'ils délivreraient par an à la prieure dix charretées de

bois de chauffage, et que ladite dame prieure pourrait faire pacager ses

bestiaux dans ladite forêt » (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 95). A cause de ces droits dans la forêt, la

prieure de Saint-Malo devait aux « quatre forestiers de Teillay, aux

vigiles des quatre festes de Pasques, Noël, la Pentecoste et la Toussaint,

à chacun d'eux 4 sols, et oultre cela, au premier jour de l'an, à chacun

d'eux une paire de gants et 12 deniers ; lesquels forestiers sont tenus de

poser le tison de Noël en la cheminée de la cuisine du prieuré de

Saint-Malo » (Déclaration du prieuré en 1595). Enfin, le seigneur de

Châteaubriant devait encore à la prieure 20 sols de rente sur sa baronnie,

payables à l'Angevine, suivant sentence du Présidial de Rennes du 9 avril

1573. Le seigneur de la Roche-Giffart, en Saint-Sulpice-des-Landes, devait

au prieuré de Teillay une rente annuelle de 30 sols sur le bailliage du

Pin, et, de plus, 16 boisseaux de seigle et 16 boisseaux d'avoine, mesure de

Châteaubriant, sur sa seigneurie de la Roche-Giffart. Les seigneurs de Rougé,

voisins du prieuré comme ceux de la Roche-Giffart, donnèrent également

aux religieuses une rente de 38 boisseaux de seigle et 38 boisseaux

d'avoine, mesure de Châteaubriant. Cette rente fut réduite en 1690 à 16

boisseaux de seigle et à 20 boisseaux d'avoine (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 95). Le seigneur de la Thébaudaye, en Rougé,

devait aussi une rente de 15 sols. Le seigneur de la Fontaine, en la

paroisse de Brie, devait donner chaque année 16 boisseaux de seigle et 16

boisseaux d'avoine, mesure de Janzé, au prieuré ; c'est à quoi fut

condamné, le 30 juillet 1573, à la requête de la prieure Guillemette du

Pontbellanger, René de Tehillac, seigneur de la Fontaine (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 95). Le seigneur de Coësmes, en

la paroisse de ce nom, devait également 16 boisseaux de seigle et 16

boisseaux d'avoine, mesure de Châteaubriant ; en 1583, Claude de la Roë,

dame de Coësmes, reconnut devoir cette rente à la prieure, Mme du

Pontbellanger. Enfin, le prieur-recteur d'Ercé-en-Lamée, présenté à l'évêque

par les religieuses, leur devait chaque année 5 livres de rente aux quatre

fêtes solennelles et 22 mines (176 boisseaux) de grain, mesure de Châteaubriant,

payables au terme d'Angevine, savoir, un tiers de seigle, un tiers de grosse

avoine et un tiers d'avoine menue. Toutes ces rentes prouvent l'importance

du prieuré de Teillay ; achevons de le faire connaître en résumant sa déclaration

en 1695. A cette époque, la prieure, Gillette de Lespronnière, déclare

posséder « l'église, cimetière, maisons, cloistre, logis, tant

anciens que nouveaux, pressouer, moulin et estang, cour, jardin, pourpris,

verger et autres herbregements dudit prieuré » ; — « une pièce

de terre en bois de haute futaye, vulgairement appelée la Plesse à la

Prieure, joignant d'un costé au pavé de la forest de Teillay et de l'autre

au jardin et pourpris dudit prieuré » ; — trois pièces de terre

avoisinant le moulin, contenant, y compris ledit moulin, 20 journaux de

terre (nota : en 1640, le moulin et son pourpris valaient 80 livres de

revenu) ; — la métairie du Prieuré (nota : en 1640, cette métairie

était affermée 100 livres) ; — la métairie de l'Egay, en Ercé-en-Lamée

(nota : la prieure Philippe Cornulier acheta cette métairie en 1618 et

l'unit au prieuré. Le fermier de l'Egay avait droit de prendre du bois dans

la forêt de Teillay pour cuire son pain et clore ses terres, et même d'y

faire pacager ses bestiaux, par concession de Robert de Dinan, seigneur de

Châteaubriant, en date du 19 mai 1427, confirmée le 3 juin 1599 - Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 95) ; — le fief

du prieuré, valant 10 livres de rente ; — les moulin, four

et pressoir banaux du prieuré ; — la juridiction seigneuriale avec haute

justice ; — le droit de menée à la cour de Teillay, annexée à celle de

Châteaubriant ; — les dîmes de grains se cueillant dans les paroisses d'Ercé-en-Lamée,

Rougé, Bain (Bain-de-Bretagne), Ruffigné, Le Sel (Sel de Bretagne) (nota :

les habitants du village de Touchelode, au Sel, recueillaient la dîme du

trait de Pouchart, autrement dite dîme de conscience, appartenant au

prieuré de Teillay, et voici ce à quoi ils avaient droit en 1584 et 1600 :

« Lorsque la dîme est battue, ils sont tenus venir advertir au prieuré

qu'elle est prête, et ils sont obligés de donner à disner à ceux qui

viennent la quérir et aussi à manger aux bestes de harnois, et de mettre

une perche à la porte de la maison où la dîme a été amassée pour

mettre dessus l'oiseau de chasse lorsqu'on en voudra porter, et, en outre,

de donner de la paille fraîche pour les chiens de chasse quand on y en mène.

Et pour les peines desdits particuliers d'avoir amassé et battu ladite dîme,

il leur est dû le septième boisseau de chaque espèce de grain et le

restant de ce qui se trouve dans les mousseaux après que l'on a mesuré

avec le boisseau et la pelle seulement, sans se servir de balai » -

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 95) , Brie, Essé,

Coësmes et Issé, montant chaque année à la somme de 1100

livres ; — enfin, les droits d'usage dans la forêt de Teillay et les

rentes dont nous avons précédemment parlé. Tous les biens du prieuré de

Saint-Malo relevaient du baron de Châteaubriant, sauf la métairie de l'Egay

(estimée 60 livres en 1640), qui relevait du seigneur de la Roche-Giffart.

Aussi la dame prieure devait-elle obéissance au baron de Châteaubriant,

plus une rente de 50 sols payable à son châtelain de Teillay ; elle

devait, de plus, faire dire trois messes par semaine dans l'église de son

prieuré pour les fondateurs et bienfaiteurs du monastère, « et faire

journellement l'aumosne à tous pauvres s'y présentant ». Enfin, les

tenanciers du fief du Prieuré avaient droit de faire paître leurs

troupeaux dans les prairies de Gilbert, dépendant du monastère, parce

qu'ils étaient tenus d'en faner les foins (nota : cet usage ayant amené

des difficultés entre Mme du Pontbellanger et ses vassaux, cette prieure

obtint un arrêt du Présidial de Rennes, le 24 mars 1574, déchargeant les

vassaux du devoir de fanage, mais les privant en même temps du droit de

pacage - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 95).

Cependant, le revenu total du prieuré de Teillay n'était estimé que

1415 livres en 1640, et Mme d'Aubeterre, abbesse de Saint-Sulpice, ne

l'afferma que 1400 livres à Julien Davy le 8 mai 1732 (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 97). La faiblesse relative de ce

revenu venait de ce que le prieuré avait beaucoup souffert aux XVIème et

XVIIème siècles ; les seigneurs ne payaient plus les rentes fondées par

leurs ancêtres, et plusieurs fois le monastère fut même dévasté,

notamment en 1644, après la mort de la prieure Philippe Cornulier. Ce

triste état de choses fit l'abbesse, Mme d'Angennes, rappeler à la

maison-mère les religieuses qui jusqu'alors avaient habité Saint-Malo de

Teillay. En 1667, l'évêque de Rennes, se trouvant en visite pastorale à

Ercé-en-Lamée, se plaignit à l'abbesse de Saint-Sulpice de l'abandon du

prieuré de Teillay : « Il y avait là naguère, dit-il, une prieure résidant

avec cinq religieuses, donnant l'aumône deux fois par semaine et faisant

desservir la chapelle priorale et acquitter les fondations, et maintenant on

n'y voit plus qu'un cloître en ruine et une chapelle abandonnée ». De

son côté, le prince de Condé, seigneur de Châteaubriant, faisait des

plaintes non moins vives, disant que les religieuses oubliaient vraiment

trop tôt les bienfaits de ses prédécesseurs. Mais l'abbesse de

Saint-Sulpice répondit facilement à l'évêque et au prince qu'avec un

revenu de 1400 livres elle ne pouvait plus entretenir six religieuses à

Teillay, et l'affaire en resta là. Le prieuré de Saint-Malo était, en

effet, un vrai monastère, avec son cloître, son chauffe-pied (nota : on

appelait ainsi une maison où les religieuses allaient autrefois se chauffer

en commun, parce qu'il ne leur était pas permis de faire du feu dans leurs

cellules), ses cellules, ses galeries, sa chapelle, et, enfin, « la chambre de

Madame la prieure ». A la fin du XIXème siècle, il ne reste plus de

tout cela qu'un ancien corps de logis transformé en bâtiment de ferme ;

quelques cellules, le réfectoire, la cuisine, une sorte de salle d'honneur,

appelée la Chambre rouge, avec cheminée à colonnes, sont les derniers débris

de cette pieuse habitation. Il n'existe plus rien de l'église priorale,

abandonnée vers 1750 (nota : en 1786, l'église de Saint-Malo était déjà

« sans couverture ni charpente, les matériaux d'icelles ayant été

vendus ». Attenant à cette église étaient, dans le corps de logis

voisin, « une espèce de choeur que la tradition nomme la chapelle

Saint-Nicolas, et au-dessus une chambre servant d'oratoire, ayant, ainsi que

ladite chapelle Saint-Nicolas, une ouverture grillée sur l'église

Saint-Malo » - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 2 H, 2).

Quelques vieux saints, grossièrement sculptés en bois, jetés dans

l'ancien cimetière, semblent pleurer sur ces ruines délaissées ; l'étang

qui avoisinait le prieuré a été desséché, le bois de la Prieure a été

coupé, et Saint-Malo n'est plus aujourd'hui qu'un village insignifiant

faisant partie de la nouvelle paroisse, Notre-Dame de Teillay. Liste des

prieures : — Soeur Aliénor de Verrières, religieuse de Saint-Sulpice,

devait être prieure en 1257, époque à laquelle furent données de belles

dîmes au monastère de Teillay. — Soeur Isabeau Turpin, de la noble

maison de Crissé, en Anjou, religieuse de Saint-Sulpice, devint en 1405

abbesse de Saint-Georges de Rennes. — Soeur Jeanne de Champagné vivait en

1427, quand eut lieu la réformation de la noblesse en Bretagne. — Soeur

Jeanne de la Monthelière, prieure dès 1513, rendit aveu au seigneur de Châteaubriant

en 1534. — Soeur Charlotte de la Pommeraye mourut vers 1539, car à cette

époque l'abbesse de Saint-Sulpice fit faire l'inventaire après décès des

meubles de cette prieure. — Soeur Perronnelle de Lourme occupait le prieuré

de 1542 à 1563. — Soeur Guillemette du Pontbellanyer, prieure en 1568, l'était

encore en 1600. — Soeur Philippe Cornulier, fille de Pierre Cornulier et

de Claude de Comaille, et soeur de l'évêque de Rennes Pierre Cornulier,

fut la dernière prieure résidant continuellement à Teillay. Elle rentra

à l'abbaye de Saint-Sulpice en 1621 ; elle revint ensuite dans son prieuré

quelquefois cependant, et elle fut même inhumée dans l'église priorale le

4 octobre 1644. Avant de mourir, Philippe Cornulier avait résigné le

prieuré de Teillay à sa nièce Marie Cornulier, Bénédictine du monastère

de Vitré ; mais soeur Renée de Beaucé, religieuse de Saint-Sulpice, fut

pourvue de ce bénéfice en cour de Rome. De là un procès qui se termina,

en 1645, par l'abandon des droits de Marie Cornulier, fait par elle

moyennant 200 livres de pension, que Renée de Beaucé s'engagea à lui

payer. — Soeur Renée de Beaucé, restée paisible possesseur du prieuré,

le résigna plus tard en faveur de la suivante. — Soeur Gillette de

Lespronnière rendit aveu pour son prieuré le 24 août 1695 ; décédé

vers 1720. — Soeur Marie Ferret, religieuse de Saint-Sulpice comme la précédente

prieure, fut pourvue de Saint-Malo de Teillay par l'abbesse le 22 mai 1720.

Elle fut la dernière prieure de Teillay et mourut vers 1729, époque à

laquelle le prieuré fut réuni à la mense abbatiale de Saint-Sulpice

(abbé Guillotin de Corson) ;

l'ancien

Prieuré de Saint-Malo de Teillay, situé route de Soulvache et dépendant

jadis de l'abbaye de Saint-Sulpice-des-Bois. Fondé au

XIIème siècle par les seigneurs de Châteaubriant, il dépendait dès 1146

de l'Abbaye de Saint-Sulpice près de Rennes. Il renfermait un cloître et

une chapelle. Le pape Eugène III confirma les religieuses de Saint-Sulpice,

en 1146, dans la possession de l'église de Saint-Malo située dans la forêt

de Teillay, en la paroisse d'Ercé-en-la-Mée (Ercé-en-Lamée), au diocèse

de Rennes, « in episcopatu Rhedon. ecclesiam S. Machuti in sylva quœ

dicitur Tilia » (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I,

598). Vers le même temps, Alain, évêque de Rennes, donna à ces

religieuses l'église paroissiale d'Ercé-en-Lamée ; aussi, en 1161, le

pape Alexandre III les confirma-t-il dans la possession de ces deux églises,

« ecclesiam S. Maclovii de Tillia et ecclesiam de Erceyo »

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 1). C'est aux seigneurs

de Châteaubriant qu'était due la fondation du prieuré de Teillay ; ces

puissants barons possédaient, en effet, la seigneurie de Teillay et avaient

un château voisin de Saint-Malo. Ils donnèrent à la prieure une forge

dans leur forêt de Teillay ; mais en 1223, « à cause de la diminution

d'icelle forest, dit Du Paz, Geffroy, seigneur de Châteaubriant,

pria Mabile, abbesse de Saint-Sulpice, la prieure et le couvent de Teillay,

de transporter cette forge en la forest de Juigné, pendant l'espace d'un an

; et pour ce qu'elles lui accordèrent sa demande, il voulut et ordonna que,

l'an accompli, ladite forge ô ses appartenances fut rapportée et remise en

ladite forest de Teillay pour y demeurer à jamais pour l'usage d'icelles

dames » (Histoire généalogique de Bretagne). Toutefois, il fallut à

ces dernières renoncer complètement plus tard à cette forge ambulante ;

en 1534, Jean de Laval, seigneur de Châteaubriant, fit à ce sujet une

transaction avec la prieure de Saint-Malo, qui voulut bien abandonner son

droit d'entretenir une forge dans la forêt, parce que ce seigneur s'obligea

à payer chaque année au prieuré une rente de 60 livres assise sur sa châtellenie

de Teillay et payable en deux termes, à Noël et à la Saint Jean (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 95). En 1225, Geffroy, seigneur de

Châteaubriant, donna encore aux religieuses de Saint-Sulpice 10 sols de

rente sur le four banal de Teillay (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 127). En 1257, Jean de Germigné et Raoul, son fils

aîné, donnèrent à Aliénor de Verrières, religieuse à Saint-Sulpice,

toutes les dîmes qu'ils possédaient dans les paroisses d'Ercé (Ercé-en-Lamée)

et de Bain (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 97). Les

barons de Châteaubriant donnèrent aussi à la prieure de Teillay un droit

d'usage dans leur forêt de Teillay ; il en est fait mention dès 1314. Une

sentence des requêtes de l'Hôtel à Paris termina en 1688 un procès surgi

entre le prince de Condé, seigneur de Châteaubriant, et Mme de Beaucé,

prieure de Saint-Malo, relativement à ce droit d'usage ; il fut réglé «

que les officiers de Châteaubriant marqueraient de dix ans en dix ans trois

chênes dans la forêt de Teillay pour les réparations du prieuré de

Saint-Malo ; qu'ils délivreraient par an à la prieure dix charretées de

bois de chauffage, et que ladite dame prieure pourrait faire pacager ses

bestiaux dans ladite forêt » (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 95). A cause de ces droits dans la forêt, la

prieure de Saint-Malo devait aux « quatre forestiers de Teillay, aux

vigiles des quatre festes de Pasques, Noël, la Pentecoste et la Toussaint,

à chacun d'eux 4 sols, et oultre cela, au premier jour de l'an, à chacun

d'eux une paire de gants et 12 deniers ; lesquels forestiers sont tenus de

poser le tison de Noël en la cheminée de la cuisine du prieuré de

Saint-Malo » (Déclaration du prieuré en 1595). Enfin, le seigneur de

Châteaubriant devait encore à la prieure 20 sols de rente sur sa baronnie,

payables à l'Angevine, suivant sentence du Présidial de Rennes du 9 avril

1573. Le seigneur de la Roche-Giffart, en Saint-Sulpice-des-Landes, devait

au prieuré de Teillay une rente annuelle de 30 sols sur le bailliage du

Pin, et, de plus, 16 boisseaux de seigle et 16 boisseaux d'avoine, mesure de

Châteaubriant, sur sa seigneurie de la Roche-Giffart. Les seigneurs de Rougé,

voisins du prieuré comme ceux de la Roche-Giffart, donnèrent également

aux religieuses une rente de 38 boisseaux de seigle et 38 boisseaux

d'avoine, mesure de Châteaubriant. Cette rente fut réduite en 1690 à 16

boisseaux de seigle et à 20 boisseaux d'avoine (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 95). Le seigneur de la Thébaudaye, en Rougé,

devait aussi une rente de 15 sols. Le seigneur de la Fontaine, en la

paroisse de Brie, devait donner chaque année 16 boisseaux de seigle et 16

boisseaux d'avoine, mesure de Janzé, au prieuré ; c'est à quoi fut

condamné, le 30 juillet 1573, à la requête de la prieure Guillemette du

Pontbellanger, René de Tehillac, seigneur de la Fontaine (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 95). Le seigneur de Coësmes, en

la paroisse de ce nom, devait également 16 boisseaux de seigle et 16

boisseaux d'avoine, mesure de Châteaubriant ; en 1583, Claude de la Roë,

dame de Coësmes, reconnut devoir cette rente à la prieure, Mme du

Pontbellanger. Enfin, le prieur-recteur d'Ercé-en-Lamée, présenté à l'évêque

par les religieuses, leur devait chaque année 5 livres de rente aux quatre

fêtes solennelles et 22 mines (176 boisseaux) de grain, mesure de Châteaubriant,

payables au terme d'Angevine, savoir, un tiers de seigle, un tiers de grosse

avoine et un tiers d'avoine menue. Toutes ces rentes prouvent l'importance

du prieuré de Teillay ; achevons de le faire connaître en résumant sa déclaration

en 1695. A cette époque, la prieure, Gillette de Lespronnière, déclare

posséder « l'église, cimetière, maisons, cloistre, logis, tant

anciens que nouveaux, pressouer, moulin et estang, cour, jardin, pourpris,

verger et autres herbregements dudit prieuré » ; — « une pièce

de terre en bois de haute futaye, vulgairement appelée la Plesse à la

Prieure, joignant d'un costé au pavé de la forest de Teillay et de l'autre

au jardin et pourpris dudit prieuré » ; — trois pièces de terre

avoisinant le moulin, contenant, y compris ledit moulin, 20 journaux de

terre (nota : en 1640, le moulin et son pourpris valaient 80 livres de

revenu) ; — la métairie du Prieuré (nota : en 1640, cette métairie

était affermée 100 livres) ; — la métairie de l'Egay, en Ercé-en-Lamée

(nota : la prieure Philippe Cornulier acheta cette métairie en 1618 et

l'unit au prieuré. Le fermier de l'Egay avait droit de prendre du bois dans

la forêt de Teillay pour cuire son pain et clore ses terres, et même d'y

faire pacager ses bestiaux, par concession de Robert de Dinan, seigneur de

Châteaubriant, en date du 19 mai 1427, confirmée le 3 juin 1599 - Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 95) ; — le fief

du prieuré, valant 10 livres de rente ; — les moulin, four

et pressoir banaux du prieuré ; — la juridiction seigneuriale avec haute

justice ; — le droit de menée à la cour de Teillay, annexée à celle de

Châteaubriant ; — les dîmes de grains se cueillant dans les paroisses d'Ercé-en-Lamée,

Rougé, Bain (Bain-de-Bretagne), Ruffigné, Le Sel (Sel de Bretagne) (nota :

les habitants du village de Touchelode, au Sel, recueillaient la dîme du

trait de Pouchart, autrement dite dîme de conscience, appartenant au

prieuré de Teillay, et voici ce à quoi ils avaient droit en 1584 et 1600 :

« Lorsque la dîme est battue, ils sont tenus venir advertir au prieuré

qu'elle est prête, et ils sont obligés de donner à disner à ceux qui

viennent la quérir et aussi à manger aux bestes de harnois, et de mettre

une perche à la porte de la maison où la dîme a été amassée pour

mettre dessus l'oiseau de chasse lorsqu'on en voudra porter, et, en outre,

de donner de la paille fraîche pour les chiens de chasse quand on y en mène.

Et pour les peines desdits particuliers d'avoir amassé et battu ladite dîme,

il leur est dû le septième boisseau de chaque espèce de grain et le

restant de ce qui se trouve dans les mousseaux après que l'on a mesuré

avec le boisseau et la pelle seulement, sans se servir de balai » -

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 95) , Brie, Essé,

Coësmes et Issé, montant chaque année à la somme de 1100

livres ; — enfin, les droits d'usage dans la forêt de Teillay et les

rentes dont nous avons précédemment parlé. Tous les biens du prieuré de

Saint-Malo relevaient du baron de Châteaubriant, sauf la métairie de l'Egay

(estimée 60 livres en 1640), qui relevait du seigneur de la Roche-Giffart.

Aussi la dame prieure devait-elle obéissance au baron de Châteaubriant,

plus une rente de 50 sols payable à son châtelain de Teillay ; elle

devait, de plus, faire dire trois messes par semaine dans l'église de son

prieuré pour les fondateurs et bienfaiteurs du monastère, « et faire

journellement l'aumosne à tous pauvres s'y présentant ». Enfin, les

tenanciers du fief du Prieuré avaient droit de faire paître leurs

troupeaux dans les prairies de Gilbert, dépendant du monastère, parce

qu'ils étaient tenus d'en faner les foins (nota : cet usage ayant amené

des difficultés entre Mme du Pontbellanger et ses vassaux, cette prieure

obtint un arrêt du Présidial de Rennes, le 24 mars 1574, déchargeant les

vassaux du devoir de fanage, mais les privant en même temps du droit de

pacage - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 95).

Cependant, le revenu total du prieuré de Teillay n'était estimé que

1415 livres en 1640, et Mme d'Aubeterre, abbesse de Saint-Sulpice, ne

l'afferma que 1400 livres à Julien Davy le 8 mai 1732 (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 97). La faiblesse relative de ce

revenu venait de ce que le prieuré avait beaucoup souffert aux XVIème et

XVIIème siècles ; les seigneurs ne payaient plus les rentes fondées par

leurs ancêtres, et plusieurs fois le monastère fut même dévasté,

notamment en 1644, après la mort de la prieure Philippe Cornulier. Ce

triste état de choses fit l'abbesse, Mme d'Angennes, rappeler à la

maison-mère les religieuses qui jusqu'alors avaient habité Saint-Malo de

Teillay. En 1667, l'évêque de Rennes, se trouvant en visite pastorale à

Ercé-en-Lamée, se plaignit à l'abbesse de Saint-Sulpice de l'abandon du

prieuré de Teillay : « Il y avait là naguère, dit-il, une prieure résidant

avec cinq religieuses, donnant l'aumône deux fois par semaine et faisant

desservir la chapelle priorale et acquitter les fondations, et maintenant on

n'y voit plus qu'un cloître en ruine et une chapelle abandonnée ». De

son côté, le prince de Condé, seigneur de Châteaubriant, faisait des

plaintes non moins vives, disant que les religieuses oubliaient vraiment

trop tôt les bienfaits de ses prédécesseurs. Mais l'abbesse de

Saint-Sulpice répondit facilement à l'évêque et au prince qu'avec un

revenu de 1400 livres elle ne pouvait plus entretenir six religieuses à

Teillay, et l'affaire en resta là. Le prieuré de Saint-Malo était, en

effet, un vrai monastère, avec son cloître, son chauffe-pied (nota : on

appelait ainsi une maison où les religieuses allaient autrefois se chauffer

en commun, parce qu'il ne leur était pas permis de faire du feu dans leurs

cellules), ses cellules, ses galeries, sa chapelle, et, enfin, « la chambre de

Madame la prieure ». A la fin du XIXème siècle, il ne reste plus de

tout cela qu'un ancien corps de logis transformé en bâtiment de ferme ;

quelques cellules, le réfectoire, la cuisine, une sorte de salle d'honneur,

appelée la Chambre rouge, avec cheminée à colonnes, sont les derniers débris

de cette pieuse habitation. Il n'existe plus rien de l'église priorale,

abandonnée vers 1750 (nota : en 1786, l'église de Saint-Malo était déjà

« sans couverture ni charpente, les matériaux d'icelles ayant été

vendus ». Attenant à cette église étaient, dans le corps de logis

voisin, « une espèce de choeur que la tradition nomme la chapelle

Saint-Nicolas, et au-dessus une chambre servant d'oratoire, ayant, ainsi que

ladite chapelle Saint-Nicolas, une ouverture grillée sur l'église

Saint-Malo » - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 2 H, 2).

Quelques vieux saints, grossièrement sculptés en bois, jetés dans

l'ancien cimetière, semblent pleurer sur ces ruines délaissées ; l'étang

qui avoisinait le prieuré a été desséché, le bois de la Prieure a été

coupé, et Saint-Malo n'est plus aujourd'hui qu'un village insignifiant

faisant partie de la nouvelle paroisse, Notre-Dame de Teillay. Liste des

prieures : — Soeur Aliénor de Verrières, religieuse de Saint-Sulpice,

devait être prieure en 1257, époque à laquelle furent données de belles

dîmes au monastère de Teillay. — Soeur Isabeau Turpin, de la noble

maison de Crissé, en Anjou, religieuse de Saint-Sulpice, devint en 1405

abbesse de Saint-Georges de Rennes. — Soeur Jeanne de Champagné vivait en

1427, quand eut lieu la réformation de la noblesse en Bretagne. — Soeur

Jeanne de la Monthelière, prieure dès 1513, rendit aveu au seigneur de Châteaubriant

en 1534. — Soeur Charlotte de la Pommeraye mourut vers 1539, car à cette

époque l'abbesse de Saint-Sulpice fit faire l'inventaire après décès des

meubles de cette prieure. — Soeur Perronnelle de Lourme occupait le prieuré

de 1542 à 1563. — Soeur Guillemette du Pontbellanyer, prieure en 1568, l'était

encore en 1600. — Soeur Philippe Cornulier, fille de Pierre Cornulier et

de Claude de Comaille, et soeur de l'évêque de Rennes Pierre Cornulier,

fut la dernière prieure résidant continuellement à Teillay. Elle rentra

à l'abbaye de Saint-Sulpice en 1621 ; elle revint ensuite dans son prieuré

quelquefois cependant, et elle fut même inhumée dans l'église priorale le

4 octobre 1644. Avant de mourir, Philippe Cornulier avait résigné le

prieuré de Teillay à sa nièce Marie Cornulier, Bénédictine du monastère

de Vitré ; mais soeur Renée de Beaucé, religieuse de Saint-Sulpice, fut

pourvue de ce bénéfice en cour de Rome. De là un procès qui se termina,

en 1645, par l'abandon des droits de Marie Cornulier, fait par elle

moyennant 200 livres de pension, que Renée de Beaucé s'engagea à lui

payer. — Soeur Renée de Beaucé, restée paisible possesseur du prieuré,

le résigna plus tard en faveur de la suivante. — Soeur Gillette de

Lespronnière rendit aveu pour son prieuré le 24 août 1695 ; décédé

vers 1720. — Soeur Marie Ferret, religieuse de Saint-Sulpice comme la précédente

prieure, fut pourvue de Saint-Malo de Teillay par l'abbesse le 22 mai 1720.

Elle fut la dernière prieure de Teillay et mourut vers 1729, époque à

laquelle le prieuré fut réuni à la mense abbatiale de Saint-Sulpice

(abbé Guillotin de Corson) ;

![]() la

croix Guillaume-Jean (1950) ;

la

croix Guillaume-Jean (1950) ;

![]() la

tombe (XVIIIème siècle) de la fille de la forêt de Teillay. Il s'agit en

fait de la sépulture de Marie Martin, une jeune fille de Tresboeuf,

martyrisée et tuée durant les guerres de Religion. On l'invoque aussi sous

le nom de sainte Pataude, à cause du sobriquet de Pataud sous lequel

étaient désignés les Républicains ;

la

tombe (XVIIIème siècle) de la fille de la forêt de Teillay. Il s'agit en

fait de la sépulture de Marie Martin, une jeune fille de Tresboeuf,

martyrisée et tuée durant les guerres de Religion. On l'invoque aussi sous

le nom de sainte Pataude, à cause du sobriquet de Pataud sous lequel

étaient désignés les Républicains ;

![]() l'ancien

château de Teillay (XII-XVème siècle), situé route de Ruffigné. Il

aurait été construit au XIIème siècle par les seigneurs de

Châteaubriant et n'existait déjà plus au XVème siècle. Il comprenait un

donjon central construit sur une motte, quatre tours d'angle dont les bases

subsistent encore, et des doubles douves. Le château reçut au XVème

siècle le nom de Saint-Eustache. La chapelle privative du château est

mentionnée en 1500 et déclarée en ruine en 1873. La nouvelle chapelle

Saint-Eustache est alors construite avec les ruines du château et de la

chapelle primitive : on y trouve un retable en marbre blanc et en tuffeau

venant de la chapelle d'Hugères (milieu du XVIIème siècle). Une fontaine

armoriée existe près d'elle ;

l'ancien

château de Teillay (XII-XVème siècle), situé route de Ruffigné. Il

aurait été construit au XIIème siècle par les seigneurs de

Châteaubriant et n'existait déjà plus au XVème siècle. Il comprenait un

donjon central construit sur une motte, quatre tours d'angle dont les bases

subsistent encore, et des doubles douves. Le château reçut au XVème

siècle le nom de Saint-Eustache. La chapelle privative du château est

mentionnée en 1500 et déclarée en ruine en 1873. La nouvelle chapelle

Saint-Eustache est alors construite avec les ruines du château et de la

chapelle primitive : on y trouve un retable en marbre blanc et en tuffeau

venant de la chapelle d'Hugères (milieu du XVIIème siècle). Une fontaine

armoriée existe près d'elle ;

![]() la

longère (XVIIème siècle), située au lieu-dit La Cour-du-Lot ;

la

longère (XVIIème siècle), située au lieu-dit La Cour-du-Lot ;

A signaler aussi :

![]() de

nombreuses forges à bras et des amas de scories sur le territoire de Teillay ;

de

nombreuses forges à bras et des amas de scories sur le territoire de Teillay ;

![]() l'ancienne

voie romaine d'Angers à Carhaix ;

l'ancienne

voie romaine d'Angers à Carhaix ;

![]() l'ancien

manoir de Bonnais, situé route d'Ercé-en-Lamée. Propriété de la famille

Amy en 1427 et de la famille le Gourieuc en 1513 ;

l'ancien

manoir de Bonnais, situé route d'Ercé-en-Lamée. Propriété de la famille

Amy en 1427 et de la famille le Gourieuc en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Boullaye, situé route de Soulvache. Il possédait autrefois

une chapelle privée construite vers 1603. Propriété de la famille Durand

seigneurs de la Minière en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Boullaye, situé route de Soulvache. Il possédait autrefois

une chapelle privée construite vers 1603. Propriété de la famille Durand

seigneurs de la Minière en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Thébaudaye, situé route de Soulvache. Propriété de la

famille du Rouvre en 1427 et de la famille de la Racinays en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Thébaudaye, situé route de Soulvache. Propriété de la

famille du Rouvre en 1427 et de la famille de la Racinays en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Noë-Brou ou la Grande-Noë, situé route de Soulvache.

Propriété de la famille des Vaux en 1736, puis de la famille le Verger

seigneurs de Villeroy en 1791 ;

l'ancien

manoir de la Noë-Brou ou la Grande-Noë, situé route de Soulvache.

Propriété de la famille des Vaux en 1736, puis de la famille le Verger

seigneurs de Villeroy en 1791 ;

![]() l'ancien

manoir d'Hugères (XVIIème siècle), situé route de Saint-Sulpice des

Landes. Une chapelle privée, dédiée à Saint-Côme et Saint-Damien, se

trouvait dans la cour de ce manoir. En 1650, Françoise d'Aiguillon, femme

de Bernard de Poulpiquet, seigneur du Halgouët, voulant exécuter le

testament de son père, Charles d'Aiguillon, seigneur d'Hugères, dota sa

chapelle d'Hugères de 60 livres de rente. Ce sanctuaire fut vers le même

temps reconstruit avec beaucoup de soin et orné intérieurement d'un beau

retable d'autel en marbre et tuffeau ; mais l'édifice vient de disparaître

et ses matériaux ont servi à relever Saint-Eustache (Pouillé de Rennes).

Propriété de la famille d'Aiguillon en 1427 et au début du XVIIème siècle, puis uni dès 1427 à

la seigneurie de la Motte, en Ercé-en-Lamée ;

l'ancien

manoir d'Hugères (XVIIème siècle), situé route de Saint-Sulpice des

Landes. Une chapelle privée, dédiée à Saint-Côme et Saint-Damien, se

trouvait dans la cour de ce manoir. En 1650, Françoise d'Aiguillon, femme

de Bernard de Poulpiquet, seigneur du Halgouët, voulant exécuter le

testament de son père, Charles d'Aiguillon, seigneur d'Hugères, dota sa

chapelle d'Hugères de 60 livres de rente. Ce sanctuaire fut vers le même

temps reconstruit avec beaucoup de soin et orné intérieurement d'un beau

retable d'autel en marbre et tuffeau ; mais l'édifice vient de disparaître

et ses matériaux ont servi à relever Saint-Eustache (Pouillé de Rennes).

Propriété de la famille d'Aiguillon en 1427 et au début du XVIIème siècle, puis uni dès 1427 à

la seigneurie de la Motte, en Ercé-en-Lamée ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de TEILLAY

Teillay, naguère dans la paroisse d'Ercé-en-la-Mée, actuellement paroisse et commune distinctes d'Ercé, est un très ancien lieu dont l'origine se perd vraiment dans la nuit des temps. Féodalement, c'était une châtellenie d'ancienneté dont le chef-lieu était un important château bâti près d'une petite ville que traversait la voie gallo-romaine d'Angers à Carhaix. Château et ville étaient à l'entrée d'une vaste forêt portant le nom de forêt de Teillay et subsistant encore. Dès l'origine de leur établissement sur les bords de la Chère, c'est-à-dire dès le XIème siècle, les barons de Châteaubriant semblent avoir possédé Teillay, et il est vraisemblable que le château de ce nom fut alors construit par eux. Tant qu'exista la châtellenie dé Teillay, elle fut en leurs mains. Successivement, ces puissants barons : sires de Châteaubriant proprement dits, puis sires de Dinan et de Laval, et enfin ducs de Montmorency et princes de Condé, furent seigneurs de Teillay depuis le XIème siècle jusqu'à la Révolution. On sait peu de chose du château de Teillay. Une tradition, confirmée par l'historien Le Baud, veut que Geoffroy, baron de Châteaubriant, ait donné asile en cette forteresse, en 1196, à l'infortunée duchesse Constance de Bretagne, poursuivie par les Anglais, mais le roi Richard Cœur-de-Lion la fit prendre à Teillay par le comte de Chester, qui l'emmena prisonnière. Il est probable que le château de Teillay fut détruit, soit pendant la guerre civile qui ravagea, en 1222, les environs de Châteaubriant, soit durant les troubles du XIVème siècle. Il est certain du moins qu'au siècle suivant, en 1452, il n'existait plus : il avait même perdu son nom de Teillay pour prendre celui d'une chapelle construite sur ses ruines en l'honneur de saint Eustache.

La châtellenie de Teillay, relevant directement du roi en sa cour de Rennes, avait une haute justice s'étendant dans les paroisses d'Ercé-en-la-Mée, Saint-Sulpice-des-Landes, Lalleu et Tresboeuf. Cette juridiction s'exerçait dans la ville de Teillay en un auditoire. Les fourches patibulaires à quatre piliers s'élevaient sur la lande Gosnel, à la sortie de la ville. Au seigneur de Teillay appartenaient les droits de « prévosté et coutumes, foires et marchés en sadite ville », et droit de faire faire la hue par ses vassaux dans sa forêt lorsqu'il y chassait. Le sire de Teillay était, en outre, seigneur supérieur et fondateur de l'église de Teillay, fillette de celle d'Ercé. Le jour de la Quinquagésime il avait le droit de lancer à la porte de ce sanctuaire une soule pour la réjouissance de ses vassaux de Teillay. Il avait aussi les mêmes droits de supériorité et fondation, et toutes prééminences — à l'origine du moins — dans les églises d'Ercé, Saint-Sulpice, Lalleu et Tresbceuf. De la châtellenie de Teillay relevaient plusieurs belles seigneuries, telles que la Roche-Giffart, la Motte-d'Ercé, Hugères, le prieuré de Saint-Malo de Teillay, etc. (Déclaration de Teillay en 1680). A cause de sa forêt, le domaine de Teillay avait de l'importance. Voici comment s'exprime la déclaration faite au roi, le 30 septembre 1500, par François de Laval, baron de Châteaubriant et sire do Teillay : « La ville dudit lieu de Teillay ô ses appartenances entre ses quatre portes, en laquelle sont hommes estagers (suivent les noms des habitants) ; — un four à ban en icelle ville ; — la forest de Teillay, ayant trois lieues de longueur et deux lieues de traverse (contenant 4 800 journaux de terre en 1680) ; — près ladite ville de Teillay, l'assiette d'un vieil chasteau nommé le chastel de Saint-Eustache, auquel y a murs et murailles, douves et fossez, et au dedans duquel y a une chapelle fondée de Saint-Eustache, près lequel y a trois estangs, l'un d'iceux joignant auxdites douves nommé le Grand Estang de Saint-Eustache, duquel l'eau descend en un antre estang nommé le Petit Estang, dont l'eau va en un troisiesme estang appelé l'Estang Neuf, sur les bornes de ladite forest ; — le bois du Fayel, contenant 100 journaux de terre (en 1680) ; — les Moulins des estangs de Teillay et le moulin de Briant, sur le Samnon, en Tresbceuf » (Archives de Loire-Inférieure). Soixante ans plus. tard les trois étangs de Teillay étaient desséchés et leur sol converti en prairies. Quant à la ville de Teillay, « à laquelle il y avait autrefois quatre portes », — répète l'aveu de 1680 — ce n'est plus aujourd'hui qu'un modeste bourg, avec quelques maisons, toutefois, conservant certain cachet d'antiquité. Du château on retrouve l'emplacement, vaste quadrilatère flanqué de quatre tours d'angle dont les bases subsistent toujours. Au centre de ce qui fut jadis une forteresse s'élève, reconstruite naguère sur les fondations d'un vieux sanctuaire, la chapelle de Saint-Eustache, but constant de la dévotion populaire à Teillay depuis plusieurs siècles (abbé Guillotin de Corson).

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.