|

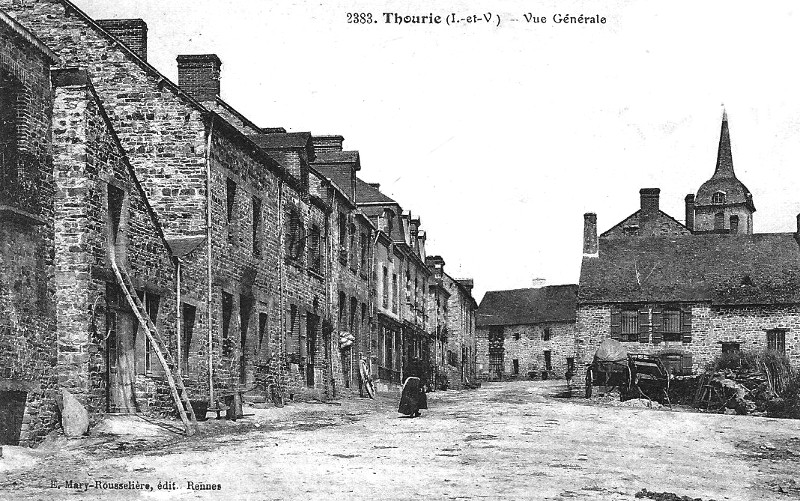

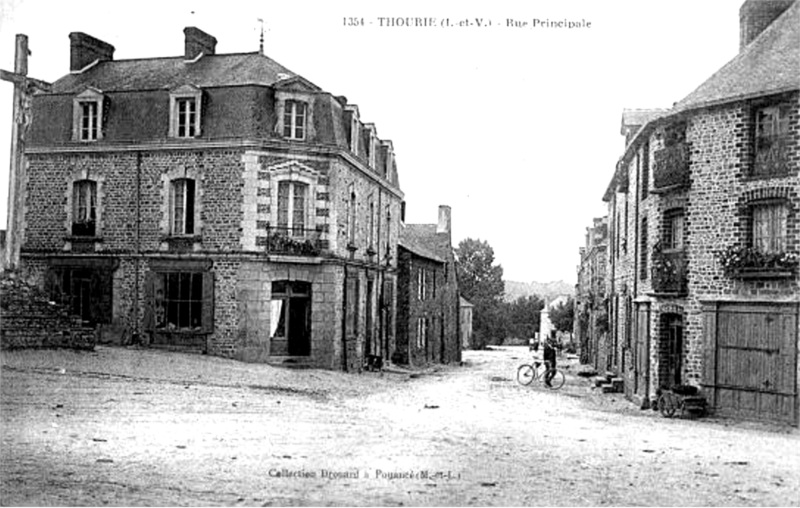

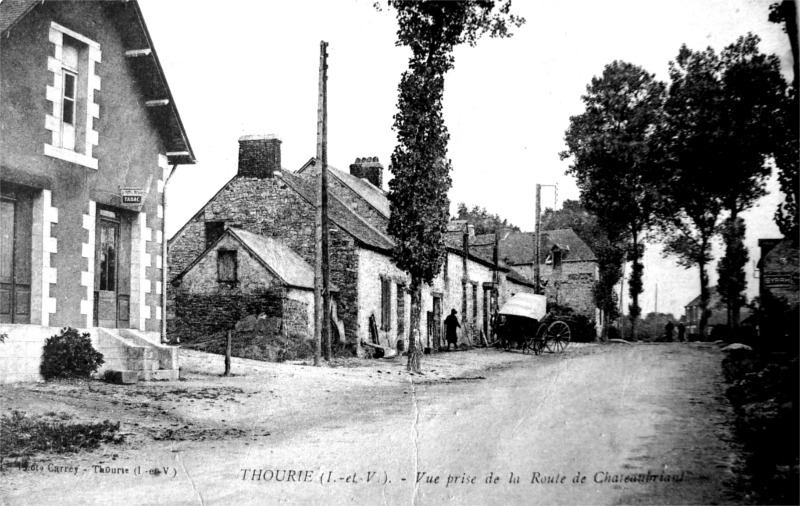

Bienvenue chez les Thourisiens |

THOURIE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Retiers

La commune

de Thourie ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de THOURIE

Thourie vient semble-t-il du latin « turricula » (petit tour).

Vers le milieu du IXème siècle un nommé Raginbaud, voulant faire pénitence, se rendit au monastère de Redon et y reçut la tonsure monastique. Il paraît qu'il habitait auparavant Tourie (Thourie), et peut-être est-ce lui qui laissa son nom au vieux manoir de la Raimbaudière. Toujours est-il qu'avant d'entrer définitivement en religion, il revint à Thourie pour y régler ses affaires temporelles. Le 12 août 845, il fit don à l'abbaye de Saint-Sauveur de Redon d'un village lui appartenant, appelé Munera, situé dans la paroisse de Thourie ; il le donna avec les terres et les édifices en dépendant et avec ses serviteurs et ses servantes, dont voici les noms : Ricbert, Telle sa femme et leurs fils ; Rigulf, Théthrade sa femme et leurs fils ; Mumlin, Rainhelt sa femme et leurs fils ; Landiwin, Arminne sa femme et leurs fils ; Rainulf ; Godrich et Flothelt, sa femme, et leur fils ; Madahelt et ses enfants ; Tethelt et Maerulf, son fils ; Tedtrud, Arminult, Tetberge et Amalberge (« Villam nuncupantem Munera sitam in pago Redonie, in condita Turricense, cum terris, edificiis, cum servis et ancillis his nominibus, etc. »). De plus, Raginbaud donna encore à l'abbaye de Redon sa manse paternelle, appelée Nigrorio, et sise en Rougé, au diocèse de Nantes. Cette double donation fut faite devant l'église de Thourie, « factum est hoc ante ecclesiam Turrich », en présence de nobles personnages nommés Drelowen, Frodic, Hotton, Rigult, Godobert, Armowin, Sigobert, Jarnwahaunt, etc., et des prêtres Ritwant et Jarnbidoë (Cartulaire de l'abbaye de Redon, 32, 33). De cette charte nous pouvons conclure que Thourie, étant une plebs condita en 845, peut, d'après certains archéologues, faire remonter son origine à l'époque gallo-romaine ; — qu'il était déjà au IXème siècle constitué en paroisse ; — que cette paroisse était habitée par une population demi-bretonne et demi-franque ; — que les terres y étaient cultivées par des colons qui suivaient la destination des terres elles-mêmes ; — enfin, que l'église de Thourie était alors desservie par des prêtres bretons (Pouillé de Rennes).

Nous ne savons ce que les religieux de Redon firent du village de Munera, qui devait être assez considérable d'après le nombre de ses habitants. Au XVIIIème siècle, il n'était plus depuis longtemps question d'eux à Thourie. En revanche, l'abbaye de Marmoutiers, en 1790, levait en cette paroisse une dîme valant 450 livres, et l'abbaye de Melleray y levait aussi quelques dîmes alors. Cette même année 1790, M. Percevaux, recteur de Thourie, fit la déclaration suivante de son bénéfice : le tiers des grosses dîmes de toute la paroisse, estimées avec les dîmes novales et les dîmes vertes, ainsi qu'un pourpris d'un jour de terre, 1 100 livres ; — plus 48 boisseaux de seigle et autant d'avoine dus par les abbayes de Marmoutiers et de Melleray, estimés tout ensemble 456 livres ; c'était donc un revenu brut de 1 556 livres. Mais sur cette somme le recteur devait payer la pension de son vicaire, 350 livres ; les décimes, 105 livres ; l'entretien du presbytère, 60 livres, etc. (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 28 et Pouillé de Rennes).

Du XIème siècle jusqu’à la fin du XVème siècle, la seigneurie de Thourie relevait de la châtellenie de Rougé (aujourd'hui en Loire-Atlantique). Par succession, la seigneurie de Thourie échoit à François de Laval, baron de Châteaubriant, puis à Anne de Montmorency en 1539 et enfin aux princes de Condé jusqu’à la Révolution.

On rencontre les appellations suivantes : Condita Turricensis (au IXème siècle), ecclesia Turrich (en 845), ecclesia de Turis (en 1516).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Thourie : André Briand (décédé avant 1519), Guillaume de Villeboul (vers 1528), Jean Chantebel (en 1573, décédé en 1581), Pierre de Lourmel, Yves de Lourmel (1639-1661), Jean Ronxin (1662-1705), Julien Roger (1705-1729), Mathurin Roger (1729-1755, inhumé dans l'église), Jacques Le Breton (1755-1756), Pierre-Vincent Chevalier (1756-1783, inhumé sous le chapitreau), Joseph-François Vissaiche (1773-1785, inhumé dans le choeur de l'église), N... Percevaux (1786-1793), Louis-René Martin (1803-1804), N... Denancé (1804-1812), René Harel (1813-1843), Julien Bessel (1843-1848), N... Fleury (1848-1851), Jean-Marie Morlier (1851-1857), Pierre Chauvin (1857-1873), Marin-Marie Guesdon (à partir de 1873), .....

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Thourie en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Thourie en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de THOURIE

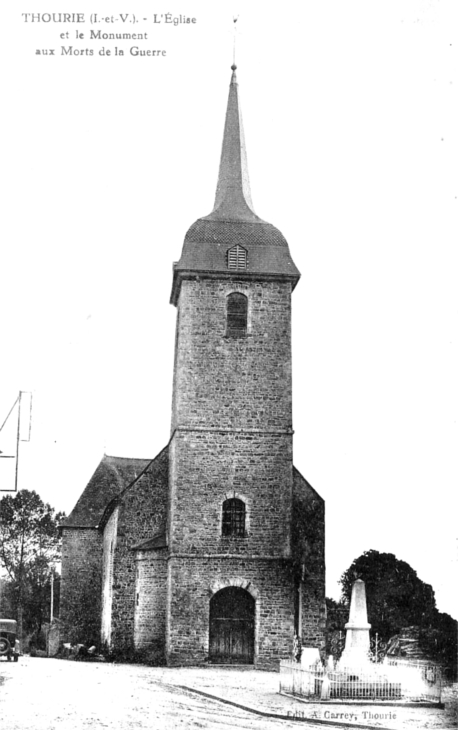

![]() l'église

Saint-Barthélemy (1834). En 1510, l'église de Thourie était sous le

vocable de Notre-Dame et avait pour patron secondaire saint Barthélemy ;

mais cet apôtre est présentement considéré comme son premier patron.

L'ancienne église, détruite vers 1834, conservait dans le mur

septentrional de sa nef des traces de sa construction primitive au XIème siècle

; mais le reste de l'édifice avait été relevé au XVIème siècle et

considérablement remanié au XVIIème siècle. En 1663, Louis de Bourbon,

prince de Condé, était, en qualité de baron de Châteaubriant, seigneur

supérieur de Thourie ; aussi voyait-on alors « à la vitre principale

du maistreautel les armes des ducs de Montmorency », qui avaient précédé

les princes de Condé dans la possession de la baronnie de Châteaubriant.

Au-dessous de cet écusson princier était un autre blason : parti de

gueules fretté d'hermines, qui est de Coësmes, et d'azur à trois

étoiles d'or, qui est de la Raimbaudière (nota : en réalité, ce

second parti était vide en 1643, mais Mme de la Raimbaudière manifesta aux

officiers du prince de Condé son dessein d'y replacer ses armes, et ceux-ci

ne firent aucune opposition). Deux bancs

clos se trouvaient alors dans le chanceau de l'église et à côté deux

pierres tombales : le premier, du côté de l'évangile, appartenait au

seigneur de la Raimbaudière ; on y voyait un écusson parti : d'azur à

trois étoiles d'or, qui est de la Raimbaudière, et d'argent à

trois trèfles de sable, qui est Bonnier. Vers 1640 vivaient, en effet,

Jean de la Raimbaudière et Perrine Bonnier, seigneur et dame de la

Raimbaudière. L'autre banc clos était placé du côté de l'épître et dépendait

de la seigneurie des Burons. Les Gascher, seigneurs des Burons dès 1513, y

avaient fait graver leurs armes : parti d'argent et d'azur au croissant

de l'un à l'autre. Les deux pierres tombales fermant les enfeus des

deux seigneuries de la Raimbaudière et des Burons n'offraient point

d'écussons (Les Eglises de la baronnie de Châteaubriant en 1663, 26). En

1668 on agrandit le choeur et le chanceau, et à cette occasion les

seigneurs de la Raimbaudière et des Burons consentirent à transférer

leurs bancs dans la nef. La confrérie du Rosaire existait dès cette époque

à Thourie, car le 4 avril 1654 Françoise Guérault, veuve de Jean Haicault,

sieur de la Jambière, fit une fondation de messes à l'autel du Rosaire

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 83). Plusieurs autres

fondations importantes existaient en cette église. C'était d'abord la

chapellenie de Du Guesclin, dépendant de la seigneurie de Rougé, et présentée

en 1660 par le prince de Condé ; elle consistait en trois messes par

semaine et valait en 1790 284 livres de rente en dîmes et grains levés en

Thourie, Soulvache et Le Teil. — La chapellenie des Burons et de la

Rupillière, fondée dès 1487 par Julien des Burons et augmentée par ses

successeurs, ne consistait plus en 1790 qu'en quatre messes par semaine ;

elle rapportait 320 livres à M. Gascher du Val, chanoine de Rennes et

dernier titulaire. — Enfin, Bertrand de la Raimbaudière, seigneur dudit

lieu, avait fondé en 1575 deux messes hebdomadaires à l'autel de

Notre-Dame, mais cette chapellenie fut plus tard transférée à

Saint-Julien des Noës. L'église actuelle de Thourie, commencée sur

l'emplacement de l'ancienne en 1834, a été bénite en 1836 : c'est une

simple croix avec ouvertures en plein cintre ; on y a rejoint l'ancienne

tour, bâtie en 1788 et restaurée en 1816 (Pouillé de Rennes). L’ancienne église contenait les

armes des de Montmorency, barons de Châteaubriand de 1540 à 1632, des

seigneurs de Coësmes, et de la Raimbaudière. On y trouvait aussi les

enfeus des seigneurs de la Raimbaudière (au nord) et des seigneurs des

Burons (au sud). Les verrières de l'église actuelle représentent la

Résurrection et la Nativité et datent de 1894 : ils sont l'oeuvre de

l'atelier Lecomte et Colin ;

l'église

Saint-Barthélemy (1834). En 1510, l'église de Thourie était sous le

vocable de Notre-Dame et avait pour patron secondaire saint Barthélemy ;

mais cet apôtre est présentement considéré comme son premier patron.

L'ancienne église, détruite vers 1834, conservait dans le mur

septentrional de sa nef des traces de sa construction primitive au XIème siècle

; mais le reste de l'édifice avait été relevé au XVIème siècle et

considérablement remanié au XVIIème siècle. En 1663, Louis de Bourbon,

prince de Condé, était, en qualité de baron de Châteaubriant, seigneur

supérieur de Thourie ; aussi voyait-on alors « à la vitre principale

du maistreautel les armes des ducs de Montmorency », qui avaient précédé

les princes de Condé dans la possession de la baronnie de Châteaubriant.

Au-dessous de cet écusson princier était un autre blason : parti de

gueules fretté d'hermines, qui est de Coësmes, et d'azur à trois

étoiles d'or, qui est de la Raimbaudière (nota : en réalité, ce

second parti était vide en 1643, mais Mme de la Raimbaudière manifesta aux

officiers du prince de Condé son dessein d'y replacer ses armes, et ceux-ci

ne firent aucune opposition). Deux bancs

clos se trouvaient alors dans le chanceau de l'église et à côté deux

pierres tombales : le premier, du côté de l'évangile, appartenait au

seigneur de la Raimbaudière ; on y voyait un écusson parti : d'azur à

trois étoiles d'or, qui est de la Raimbaudière, et d'argent à

trois trèfles de sable, qui est Bonnier. Vers 1640 vivaient, en effet,

Jean de la Raimbaudière et Perrine Bonnier, seigneur et dame de la

Raimbaudière. L'autre banc clos était placé du côté de l'épître et dépendait

de la seigneurie des Burons. Les Gascher, seigneurs des Burons dès 1513, y

avaient fait graver leurs armes : parti d'argent et d'azur au croissant

de l'un à l'autre. Les deux pierres tombales fermant les enfeus des

deux seigneuries de la Raimbaudière et des Burons n'offraient point

d'écussons (Les Eglises de la baronnie de Châteaubriant en 1663, 26). En

1668 on agrandit le choeur et le chanceau, et à cette occasion les

seigneurs de la Raimbaudière et des Burons consentirent à transférer

leurs bancs dans la nef. La confrérie du Rosaire existait dès cette époque

à Thourie, car le 4 avril 1654 Françoise Guérault, veuve de Jean Haicault,

sieur de la Jambière, fit une fondation de messes à l'autel du Rosaire

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 83). Plusieurs autres

fondations importantes existaient en cette église. C'était d'abord la

chapellenie de Du Guesclin, dépendant de la seigneurie de Rougé, et présentée

en 1660 par le prince de Condé ; elle consistait en trois messes par

semaine et valait en 1790 284 livres de rente en dîmes et grains levés en

Thourie, Soulvache et Le Teil. — La chapellenie des Burons et de la

Rupillière, fondée dès 1487 par Julien des Burons et augmentée par ses

successeurs, ne consistait plus en 1790 qu'en quatre messes par semaine ;

elle rapportait 320 livres à M. Gascher du Val, chanoine de Rennes et

dernier titulaire. — Enfin, Bertrand de la Raimbaudière, seigneur dudit

lieu, avait fondé en 1575 deux messes hebdomadaires à l'autel de

Notre-Dame, mais cette chapellenie fut plus tard transférée à

Saint-Julien des Noës. L'église actuelle de Thourie, commencée sur

l'emplacement de l'ancienne en 1834, a été bénite en 1836 : c'est une

simple croix avec ouvertures en plein cintre ; on y a rejoint l'ancienne

tour, bâtie en 1788 et restaurée en 1816 (Pouillé de Rennes). L’ancienne église contenait les

armes des de Montmorency, barons de Châteaubriand de 1540 à 1632, des

seigneurs de Coësmes, et de la Raimbaudière. On y trouvait aussi les

enfeus des seigneurs de la Raimbaudière (au nord) et des seigneurs des

Burons (au sud). Les verrières de l'église actuelle représentent la

Résurrection et la Nativité et datent de 1894 : ils sont l'oeuvre de

l'atelier Lecomte et Colin ;

![]() le

manoir (XV-XVIIIème siècle) de la Miottière ;

le

manoir (XV-XVIIIème siècle) de la Miottière ;

![]() 2 moulins

dont le moulin à eau d'Eon, et le moulin à vent de Saint-Lyphard ou Saint Liffert ;

2 moulins

dont le moulin à eau d'Eon, et le moulin à vent de Saint-Lyphard ou Saint Liffert ;

A signaler aussi :

![]() la

découverte des restes d'une nécropole de l'époque mérovingienne ;

la

découverte des restes d'une nécropole de l'époque mérovingienne ;

![]() la

découverte de fragment de sarcophage en calcaire coquillier (VIII-IXème siècle) ;

la

découverte de fragment de sarcophage en calcaire coquillier (VIII-IXème siècle) ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Lyphard, détruite en 1834. Saint-Lyphard était une autre

chapelle frairienne s'élevant sur une colline à quelque distance du bourg

; elle était également fondée de messes au XVIIIème siècle. Elle fut

rasée en 1834, et on y trouva alors trois tombeaux en calcaire coquillier,

qui témoignaient de l'antiquité de ce petit sanctuaire (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

chapelle Saint-Lyphard, détruite en 1834. Saint-Lyphard était une autre

chapelle frairienne s'élevant sur une colline à quelque distance du bourg

; elle était également fondée de messes au XVIIIème siècle. Elle fut

rasée en 1834, et on y trouva alors trois tombeaux en calcaire coquillier,

qui témoignaient de l'antiquité de ce petit sanctuaire (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Julien-des-Noës, aujourd'hui disparue. Au milieu du XVIIème

siècle cette chapelle frairienne passait pour très ancienne, et elle était

desservie tous les dimanches pour la commodité des paroissiens éloignés

de l'église. En 1656, René de la Raimbaudière, seigneur dudit lieu, y épousa

Renée Harel. Mais comme Saint-Julien n'était point régulièrement fondée

de messes, l'ordinaire l'interdit vers 1666. Voyant cela, René Gascher,

sieur de la Béguinaye, Jean Gascher, sieur du Val, et Marie Gascher, dame

de Chamballan, y fondèrent le 2 février 1667 une messe tous les dimanches,

et la dotèrent de 30 livres de rente. Ils présentèrent ensuite pour

chapelain Jean Moison, qui donna lui-même un calice d'argent doré.

L'ordinaire n'approuva tous ces actes que le 24 mai 1671 (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 83). Une croix s'élève

aujourd'hui sur l'emplacement de cette chapelle, dont le dernier chapelain

fut en 1789 M. Gourhan (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

chapelle Saint-Julien-des-Noës, aujourd'hui disparue. Au milieu du XVIIème

siècle cette chapelle frairienne passait pour très ancienne, et elle était

desservie tous les dimanches pour la commodité des paroissiens éloignés

de l'église. En 1656, René de la Raimbaudière, seigneur dudit lieu, y épousa

Renée Harel. Mais comme Saint-Julien n'était point régulièrement fondée

de messes, l'ordinaire l'interdit vers 1666. Voyant cela, René Gascher,

sieur de la Béguinaye, Jean Gascher, sieur du Val, et Marie Gascher, dame

de Chamballan, y fondèrent le 2 février 1667 une messe tous les dimanches,

et la dotèrent de 30 livres de rente. Ils présentèrent ensuite pour

chapelain Jean Moison, qui donna lui-même un calice d'argent doré.

L'ordinaire n'approuva tous ces actes que le 24 mai 1671 (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 83). Une croix s'élève

aujourd'hui sur l'emplacement de cette chapelle, dont le dernier chapelain

fut en 1789 M. Gourhan (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancien

manoir des Corbinières. Propriété de la famille Pinczon, seigneurs des

Monts en le Sel, qui l’unirent à la seigneurie des Monts ;

l'ancien

manoir des Corbinières. Propriété de la famille Pinczon, seigneurs des

Monts en le Sel, qui l’unirent à la seigneurie des Monts ;

![]() l'ancien

château de la Motte du Guesclin. Il possédait autrefois une chapelle. Il a été détruit durant la Ligue ;

l'ancien

château de la Motte du Guesclin. Il possédait autrefois une chapelle. Il a été détruit durant la Ligue ;

![]() l'ancien

manoir des Burons ou des Mottes-Buron. Il est pillé par les Ligueurs en

1589. Propriété successive des familles Gascher (en 1513), des Loges (en 1670), de la Touche-Limousinière ;

l'ancien

manoir des Burons ou des Mottes-Buron. Il est pillé par les Ligueurs en

1589. Propriété successive des familles Gascher (en 1513), des Loges (en 1670), de la Touche-Limousinière ;

![]() l'ancien

manoir du Val. Propriété de la famille Rougeu en 1513 ;

l'ancien

manoir du Val. Propriété de la famille Rougeu en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Boudeterie ;

l'ancien

manoir de la Boudeterie ;

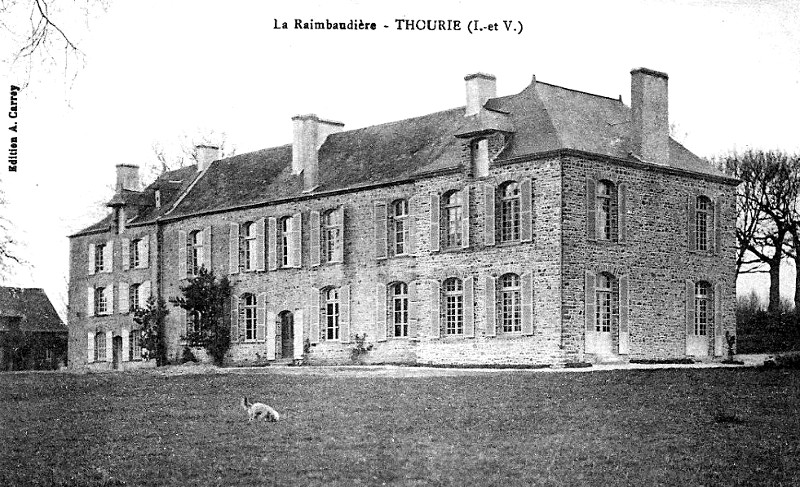

![]() l'ancien

manoir ou château de la Raimbaudière. Propriété du chevalier Olivier de

La Raimbaudière en 1446, et de la famille la Raimbaudière en 1575 et au

milieu du XVIIème siècle. Il est vendu en 1884 à Mme Gicquelais ;

l'ancien

manoir ou château de la Raimbaudière. Propriété du chevalier Olivier de

La Raimbaudière en 1446, et de la famille la Raimbaudière en 1575 et au

milieu du XVIIème siècle. Il est vendu en 1884 à Mme Gicquelais ;

![]() l'ancien

manoir de la Touche. Propriété de la famille La Touche en 1427 ;

l'ancien

manoir de la Touche. Propriété de la famille La Touche en 1427 ;

![]() l'ancien

manoir de la Salle ;

l'ancien

manoir de la Salle ;

![]() l'ancien

manoir du Bignon ;

l'ancien

manoir du Bignon ;

![]() l'ancien

manoir de la Rivière-Brochereul. Propriété de la famille Durand, seigneurs de la Minière en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Rivière-Brochereul. Propriété de la famille Durand, seigneurs de la Minière en 1513 ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de THOURIE

La vicomté de Thourie (ou Tourie) : C'est une très ancienne paroisse que celle de Thourie (ou Tourie) puisqu'il en est fait mention dès l'an 845 (Cartulaire de Redon, 32), mais l'on sait peu de chose de sa seigneurie. Connue de tout temps sous le nom de vicomté de Tourie, cette seigneurie faisait à l'origine partie de la châtellenie de Rougé ; elle relevait toutefois de la baronnie de Vitré et ressortissait à la châtellenie de Marcillé-Robert membre de cette baronnie (Archives d'Ille-et-Vilaine, C 1819). On ne connaît point d'autres seigneurs de Tourie que les barons de Châteaubriant devenus à la fin du XVème siècle héritiers des barons de Derval depuis longtemps déjà propriétaires de la châtellenie de Rougé. La vicomté de Thourie était une haute justice annexée au XVIIème siècle à la juridiction ordinaire de la baronnie de Châteaubriant et exercée dans la ville de ce nom. Cette seigneurie comprenait la paroisse entière de Thourie et s'étendait, en outre, dans cinq autres paroisses : Coësmes, Fercé, Noyal-sur-Bruz, Soulvache et Villepot (Archives d'Ille-et-Vilaine, C 1818). Le vicomte de Thourie était seigneur supérieur de l'église de cette paroisse ; il y jouissait des prééminences et y présentait un petit bénéfice de trois messes par semaine, appelé la chapellenie du Guesclin (Archives d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 83). En 1626, en effet, le duc de Montmorency, baron de Châteaubriant et vicomte de Thourie, autorisa son chapelain Julien Coustard à dire ces messes en l'église de Thourie « durant la reconstruction de la chapelle sise au chasteau de la Motte-du-Guesclin en Tourie, détruite ainsi-que ce chasteau par les dernières guerres » (Registre des insinuations ecclésiastiques de l’évêché de Nantes). Une note ajoute que ces messes se dirent d'abord, après la ruine de cette chapelle, dans celle du château de Derval (Registre des insinuations ecclésiastiques de l’évêché de Nantes). Tout cela fait remonter aux guerres de la Ligue la destruction du château de la Motte et de ses dépendances. Maintenant pourquoi ce château et cette chapellenie portaient-ils le nom de du Guesclin ? Nous ne saurions le dire, mais il est certain que ni le château ni la chapelle ne furent reconstruits. Au milieu du XIXème siècle, sur le territoire de Thourie on voit encore le village de la Motte et l'ancien manoir de la Salle ; peut-être à l'origine l'une de ces maisons se trouvait-elle le chef-lieu de la vicomté ? Mais quand vint la Révolution le domaine de la vicomté de Thourie consistait surtout en la terre du Boisguy qui fut confisquée sur le prince de Condé, dernier baron de Châteaubriant, et vendue nationalement le 7 septembre 1796 (Archives d’Ille-et-Vilaine, 9 P, 33) (abbé Guillotin de Corson).

Lors de la Réformation faite en 1427, dans l'évêché de Rennes, par les commissaires Guill. Durand et Jean Caorcin, plusieurs nobles sont mentionnés à Thourie :

![]() Eon

de la Tousche (Touche), sr. de la Tousche ;

Eon

de la Tousche (Touche), sr. de la Tousche ;

![]() Robin

Drouet, avocat et procureur de Rougé (" et pour ce non contribuant ").

Robin

Drouet, avocat et procureur de Rougé (" et pour ce non contribuant ").

La

montre des gentilshommes de l'évêché de Rennes, de 1541, mentionne à

Tourrye (Thourie) les nobles suivants :

" Bertran de La

Raimbauldière seigneur dudict lieu se présente monté et armé en estat d'archer

bien en ordre pour il et sa mère. Et déclare tenir environ cent livres de rente.

Et requiert estre adjoinct es seigneurs du Boays Péan

[Note : René du Boispéan, seigneur dudit lieu en Fercé (Loire-Atlantique)] et de La Chevyère

[Note : Bertrand de La Chevière, seigneur dudit lieu en Martigné-Ferchaud] et Gilles Martin Bigotière

[Note : La Bigotière, en Retiers]. Et a faict le serment. " (B. de Pleguen, E. Becdelièvre, et G.

Sèvegrand).

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.