|

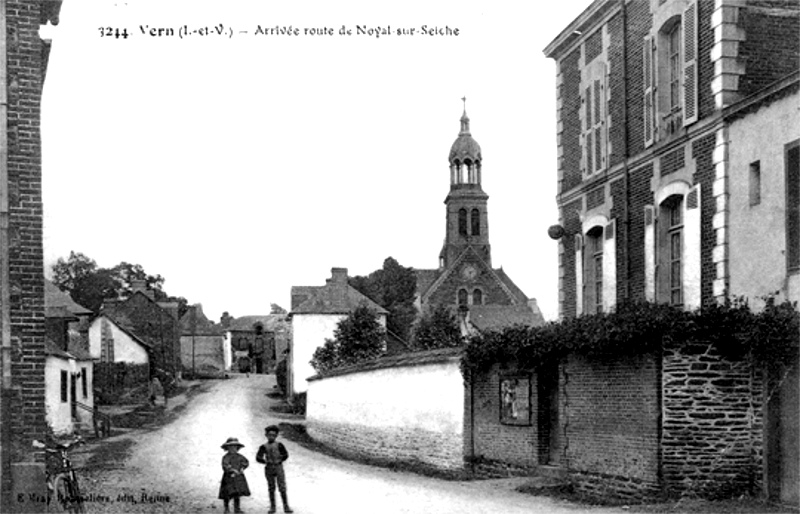

Bienvenue chez les Vernois |

VERN-SUR-SEICHE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Rennes

La commune de

Vern-sur-Seiche ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de VERN-SUR-SEICHE

Vern-sur-Seiche vient de l'aulne (ou verne) présent aux abords du cours d'eau de la Seiche.

Au partir du Haut Moyen Age et avant 1152, la paroisse de Vern (Vern-sur-Seiche) est rattachée à l'abbaye Saint-Melaine de Rennes. Les évêques de Rennes Alain, en 1152, et Etienne, en 1170, l'archevêque de Tours, Josse, en 1158, et le pape Luce III en 1185, confirment les moines de Saint-Melaine dans la possession de l'église de Vern-sur-Seiche, « ecclesiam de Verno ». Cependant, ces moines n'ont point la jouissance de tous les revenus de cette église, dont ils sont seulement patrons, car, en 1230, Josselin de Montauban, évêque de Rennes, leur donne tous les biens en dépendant, « ecclesiam de Veern cum pertinenciis suis », pour subvenir aux besoins de l'infirmerie de leur abbaye.

Au XIIIème siècle, la paroisse de Vern-sur-Seiche (Vern) fut confiée par l'évêque à un chapelain ou vicaire amovible présenté par l'abbé de Saint-Melaine, considéré lui-même comme recteur primitif. Alain de Châteaugiron, évêque de Rennes, modifia cet état de choses. Etant venu le 15 février 1318 (nouveau style 1319) visiter Vern, le prélat trouva que tous les revenus de l'église, les dîmes comme les oblations, appartenaient à l'abbaye de Saint-Melaine de temps immémorial, tant par suite de la fondation même de ce monastère, « tam ex fondatione monasterii predicti », qu'en conséquence d'une concession faite en 1218 aux religieux par son prédécesseur, Josselin de Montauban, évêque de Rennes, qui avait uni les revenus de Vern à l'infirmerie de Saint-Melaine. Il constata aussi que les moines nommaient un chapelain séculier pour administrer la paroisse et qu'ils pouvaient le révoquer à leur gré ; que ce chapelain remplaçait le religieux chargé de l'administration de Vern avant 1218 ; enfin, que cette amovibilité du pasteur de Vern était très-préjudiciable au salut des âmes qui lui étaient confiées. En conséquence, l'évêque Alain décida que désormais le prêtre chargé de desservir Vern, quoique toujours présenté par l'abbé de Saint-Melaine, serait inamovible et qu'il jouirait des revenus dont voici le détail et que lui abandonneraient les moines : tout le droit d'autel avec son casuel, ses oblations et ses petites dîmes, sauf la dîme des orges (« Totum altelagium dictœ ecclesiœ cum ejusdem, obvenientibus universis, tam oblationum leguminum seu potagiorum, naveriarum quam lini, canabi, vellerum, agniculorum, etc., excepta decima ordeorum ») ; — vingt quartiers de blé, mesure de Rennes, savoir douze quartiers de seigle et huit quartiers de grosse avoine, pris chaque année sur la dîme de la paroisse ; — deux charretées de bonne paille de seigle, de la charge de six boeufs ou chevaux ; — la dîme de toutes les vignes de la paroisse ou des autres cultures qui pourront remplacer ces vignes. De plus, ce recteur aurait la jouissance du manoir qu'habitait le seul moine desservant la paroisse avant le concile de Latran, tenu en 1215, ainsi que de ses jardins et de ses dépendances, parce que la paroisse n'avait pas de presbytère ; qu'il aurait même près de ce manoir deux journaux de terre arable et un journal de prairie, aussi bien qu'une vigne plantée devant la porte, le tout sans en payer la dîme aux moines. Quant au reste des revenus du prieuré de Vern, c'est-à-dire toutes les dîmes de blé anciennes comme novales, les terres, prairies, rentes, juridiction, etc., tout cela demeurerait à l'abbaye de Saint-Melaine tant pour subvenir aux besoins de sa mense qu'à ceux de son infirmerie (Cartulaire de l'abbaye Saint-Melaine, 141). Les choses demeurèrent à peu près telles jusqu'à la Révolution. Au XVIIIème siècle, les religieux de Saint-Melaine fournissaient au recteur de Vern « pour son gros » cinquante mines de seigle. Le recteur, M. Hillion, déclara en 1790 que ces moines lui avaient cédé en 1773 cinq traits de dîmes nommés Gandon, Vaugon, l'Infirmerie, la Bretonnière et Outre-Seiche, plus la moitié du trait des Communes, pour lui tenir lieu des cinquante mines de seigle qu'ils lui devaient ; il estimait ces dîmes 1 500 livres et jouissait, en outre, des dîmes novales, valant 200 livres, et du pourpris du presbytère, estimé 60 livres. Le revenu brut de sa cure se trouvait donc de 1 760 livres, mais il était réduit par les charges, telles que la pension d'un vicaire, 72 livres de rente dues à l'abbaye de Saint-Melaine, l'entretien du presbytère, etc. (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 26, et Pouillé de Rennes)

Dès le XIIIème siècle, les Bénédictins, ayant quitté Vern-sur-Seiche, afferment leur prieuré d'abord à Pierre de Bobital, puis, en 1282, à Pierre Raguenel le Vieux, recteur de Saint-Dolay, au diocèse de Nantes, enfin, au neveu de ce dernier, Pierre Raguenel le Jeune, chanoine de Rennes et recteur de Noyal-sur-Seiche (vers 1308). Mais ce dernier étant venu à mourir vers 1318, le Pape nomme prieur de Vern-sur-Seiche Robin de Brie, qui prend possession. Aussitôt, les religieux protestent, disant que le prieuré de Vern-sur-Seiche n'est plus un bénéfice auquel le Souverain-Pontife a droit de pourvoir, que c'est une simple ferme louée par eux depuis longtemps à des prêtres séculiers qui ne sont nullement prieurs, mais seulement fermiers. L'official de Rennes, devant qui est portée cette affaire, donne gain de cause aux Bénédictins, qui afferment aussitôt leur prieuré de Vern-sur-Seiche à un clerc nommé Robin de Poligné.

En éteignant le prieuré de Vern-sur-Seiche, en 1411, le pape Jean XXIII en unit les revenus à l'infirmerie de l'abbaye de Saint-Melaine, à l'exemple des évêques de Rennes. Aussi, en 1628, D. Robert Le Mercerel, infirmier de ce monastère, jouit-il des biens de cet ancien prieuré et afferme-t-il à Guillaume Joubin, recteur de Vern-sur-Seiche, le fief de l'Abbaye, en Vern-sur-Seiche, pour 21 livres par an. En 1679, l'abbé Jean d'Estrades déclara posséder le droit de présentation à la cure de Vern-sur-Seiche, toutes les prééminences d'église et les dîmes grosses et menues en entier, à la réserve du trait de Launay (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 H, 21 - Pouillé de Rennes).

La paroisse de Vern-sur-Seiche, qui dépendait autrefois de l'archidiaconé du Désert et de l'ancien évêché de Rennes, est pillée par les Ligueurs en 1589. Les seigneurs de Châteauloger en Saint-Erblon exercent au bourg un droit de quintaine en 1694. Vern-sur-Seiche est le théâtre d'affrontements entre Bleus et Chouans le 30 avril 1794. Une colonne de 700 Royalistes, commandée par Forestier, vint au château Plessis de Vern pour tenter un coup de main sur Rennes le 26 mai 1794. La première école laïque de Vern-sur-Seiche est construite en 1874 et sa gare est inaugurée en 1881.

On rencontre les appellations suivantes : Ecclesia de Ver (en 1158), de Vern (en 1185), de Veern (en 1230), de Verno (en 1318), Vernes (en 1731), Vern-sur-Seiche, par décret du 20 avril 1920.

Note 1 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Vern-sur-Seiche : Aubry, "Albericus de Verno presbyter" (il fut témoin vers 1170-1190 d'une donation faite aux moines de Saint-Melaine), Guillaume (il réclama en 1342 quelques dîmes de vin à l'abbaye de Saint-Melaine ; Guillaume Héquenoille, chantre de Rennes, mit les parties d'accord), Olivier Le Marchand (il donna en 1469 la somme de 229 livres 3 sols 4 deniers à la fabrique de Saint-Sauveur de Rennes pour établir une fondation dans cette église), Léonard Riboys (il fonda en 1559 la fête de saint Mathias), Dom Michel du Fail (décédé en 1572), Gilles Jarnis (en 1572), N... Trochet (en 1584), Martin Ollivault (1586-1597, inhumé dans l'église), Gilles Busnel (décédé en 1610), N... Boymer (décédé en 1613, inhumé dans l'église), Guillaume Joubin (1613-1648, il afferma le prieuré de Vern en 1628 ; inhumé dans l'église), Jean Vallée (décédé en 1668), Durand Vallée (1668-1676), François Symon (1676-1679, inhumé dans l'église), François Le Gay de la Guibretière (1679-1700), Michel Ernault (il prit part au synode de 1701 et accepta en 1702 des moines de Saint-Melaine une pension de 500 livres en place des cinquante mines de seigle auxquelles il avait droit), Pierre Busché (1707-1725, inhumé dans l'église devant l'autel de Notre-Dame), Jean-Charles-François Fontaine (1725-1754), Félix-Guy de Miniac (1754-1773, inhumé sous le chapitreau de son église), Toussaint Hillion (1773, il fut incarcéré à Saint-Melaine en 1792 et exilé à Jersey en 1793), Frédéric-Augustin Fertigné (1803-1815), Jean-Baptiste Oresve (1815-1832), Auguste-Marie Martin (1832-1836, il est décédé avec le titre d'évêque de Natchitoches), Christophe Rissel (1836-1845), Charles Dufeu (à partir de 1845),....

Note 2 : liste non exhaustive des maires de Vern-sur-Seiche : Pierre Texier (1790-1791), Pierre Jacques Drouadaine (1791-1804), Pierre Poupin (1804-1815), Pierre Coupé (1815-1830), Louis Jean Tenière (1830-1846), Pierre Petit (1846-1870), Henri Maruelle (1870-1871), Michel Pierre Desnos (1871-1875), Pierre Jean Desnos (1875-1878), Jean-Marie Corgne (1878-1881), Jean-Marie Deschamps (1881-1892), Christian Marie Magon de la Vieuville (1892-1902), Emile Corgne (1902-1928), Emile Ange Richomme (1928-1929), Jean-Marie Corgne (1929), Louis-François Delourmel (1929-1935), Hyacinthe Sourdin (1935-1944), Pierre Jamois (1944-1959), Lucien Vuaroqueaux (1959-1961), Pierre Bossard (1961-1977), Eugène Douard (1977-1995), Jean-Claude Haigron (1995-2012), Didier Moyon (2012-2020), Stéphane Labbé (2020-....), etc ....

Note 3 : le philosophe et grammairien Jean-Baptiste Robinet s'installe à Vern-sur-Seiche en 1780 au manoir de La Galardière.

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Vern (aujourd'hui Vern-sur-Seiche) en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Vern (aujourd'hui Vern-sur-Seiche) en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de VERN-SUR-SEICHE

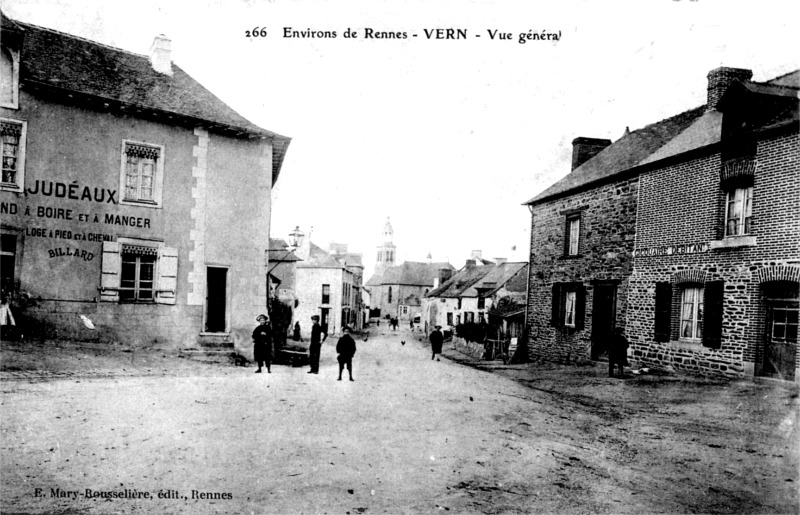

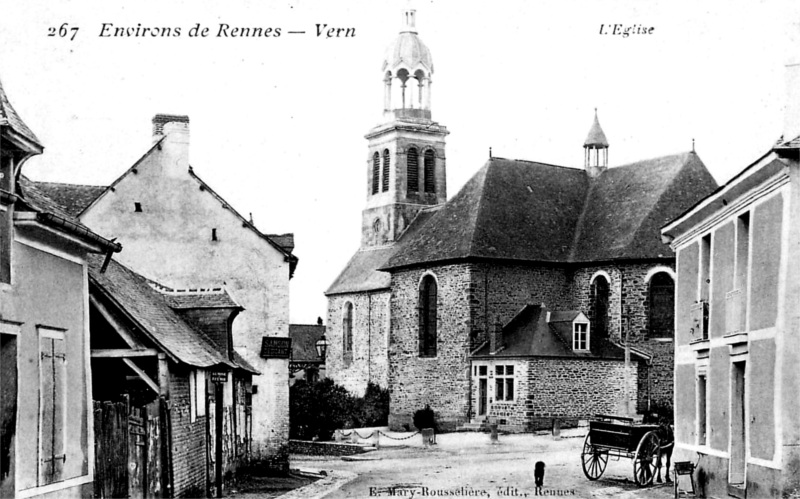

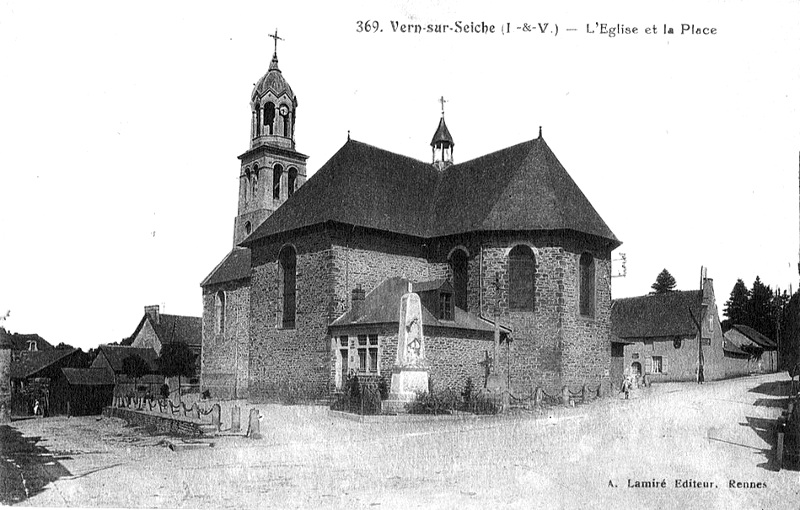

![]() l'église

Saint-Martin (XIV-XIXème siècle), reconstruite par les architectes Leroux

et Hugue. La Translation du corps de saint Martin, évêque de Tours (4

juillet), est la fête patronale de Vern-sur-Seiche. L'ancien édifice,

composé d'une nef ajourée de meurtrières et terminée par une abside en

cul-de-four, remontait, prétend-on, au VIIIème siècle, mais il n'en reste

plus de traces. En 1834 l'on reconstruisit tout le haut de l'église, c'est-à-dire

le choeur, auquel on ajouta des transepts, et de 1850 à 1857 fut élevée

la nef actuelle. Ce nouveau bâtiment forme donc une croix ; il est en plein

cintre et renferme des autels et une chaire en bois sculptés par M. Hérault.

On voyait en 1774 dans l'ancienne église de Vern-sur-Seiche les autels de

Notre-Dame et de Saint-Jean, et l'on y trouvait érigée la confrérie du

Rosaire. Malgré les prétentions de l'abbé de Saint-Melaine aux honneurs

de seigneur fondateur de Vern-sur-Seiche, en 1679 François du Chastellier,

seigneur de la Hautaye et de Châteloger, déclara qu'à cause de cette

dernière seigneurie, sise en Saint-Erblon, il avait les prééminences de

l'église de Vern : « banc, lisière, enfeu et armoiries, comme son prédécesseur

et vendeur le duc de Brissac ». Son fils, Pierre du Chastellier,

possesseur en Vern-sur-Seiche des maisons du Plessix, le Préauvé, la Motte

et la Mottais, réclama également en 1694 ces mêmes droits honorifiques,

ajoutant qu'il avait aussi le droit de quintaine dans le bourg de Vern-sur-Seiche

à la fête de saint Jean-Baptiste (Archives Nationales, P. 1716 et 1721).

Au milieu du XVIIIème siècle, Louis-René de Caradeuc, seigneur de la

Chalotais, procureur au Parlement de Bretagne, baron de Châteloger et

seigneur du Plessix de Vern, était seigneur de la paroisse. Il fut inhumé,

aussi bien que sa femme Anne-Paule de Rahier, dans le sanctuaire de l'église

de Vern-sur-Seiche, et l'on voyait encore naguère leurs pierres tombales.

C'étaient les père et mère du célèbre procureur général La Chalotais

(Pouillé de Rennes). Le chœur et le transept datent

de 1834. La nef date de 1850 à 1857. La tour est érigée en

1847. L'autel Saint-Jean date de 1778. On conserve dans la nouvelle église deux colonnettes provenant de

l'église primitive (XV-XVIème siècle) qui ont été replacées à la

porte du croisillon nord. L'édifice est endommagé par un incendie le 9 juin 1911 ;

l'église

Saint-Martin (XIV-XIXème siècle), reconstruite par les architectes Leroux

et Hugue. La Translation du corps de saint Martin, évêque de Tours (4

juillet), est la fête patronale de Vern-sur-Seiche. L'ancien édifice,

composé d'une nef ajourée de meurtrières et terminée par une abside en

cul-de-four, remontait, prétend-on, au VIIIème siècle, mais il n'en reste

plus de traces. En 1834 l'on reconstruisit tout le haut de l'église, c'est-à-dire

le choeur, auquel on ajouta des transepts, et de 1850 à 1857 fut élevée

la nef actuelle. Ce nouveau bâtiment forme donc une croix ; il est en plein

cintre et renferme des autels et une chaire en bois sculptés par M. Hérault.

On voyait en 1774 dans l'ancienne église de Vern-sur-Seiche les autels de

Notre-Dame et de Saint-Jean, et l'on y trouvait érigée la confrérie du

Rosaire. Malgré les prétentions de l'abbé de Saint-Melaine aux honneurs

de seigneur fondateur de Vern-sur-Seiche, en 1679 François du Chastellier,

seigneur de la Hautaye et de Châteloger, déclara qu'à cause de cette

dernière seigneurie, sise en Saint-Erblon, il avait les prééminences de

l'église de Vern : « banc, lisière, enfeu et armoiries, comme son prédécesseur

et vendeur le duc de Brissac ». Son fils, Pierre du Chastellier,

possesseur en Vern-sur-Seiche des maisons du Plessix, le Préauvé, la Motte

et la Mottais, réclama également en 1694 ces mêmes droits honorifiques,

ajoutant qu'il avait aussi le droit de quintaine dans le bourg de Vern-sur-Seiche

à la fête de saint Jean-Baptiste (Archives Nationales, P. 1716 et 1721).

Au milieu du XVIIIème siècle, Louis-René de Caradeuc, seigneur de la

Chalotais, procureur au Parlement de Bretagne, baron de Châteloger et

seigneur du Plessix de Vern, était seigneur de la paroisse. Il fut inhumé,

aussi bien que sa femme Anne-Paule de Rahier, dans le sanctuaire de l'église

de Vern-sur-Seiche, et l'on voyait encore naguère leurs pierres tombales.

C'étaient les père et mère du célèbre procureur général La Chalotais

(Pouillé de Rennes). Le chœur et le transept datent

de 1834. La nef date de 1850 à 1857. La tour est érigée en

1847. L'autel Saint-Jean date de 1778. On conserve dans la nouvelle église deux colonnettes provenant de

l'église primitive (XV-XVIème siècle) qui ont été replacées à la

porte du croisillon nord. L'édifice est endommagé par un incendie le 9 juin 1911 ;

![]() l'ancien

prieuré de Vern, aujourd'hui disparu et jadis membre de l'abbaye de

Saint-Melaine de Rennes. Les évêques de Rennes Alain, en 1152, et Etienne, en 1170,

l'archevêque de Tours, Josse, en 1158, et le pape Luce

III en 1185, confirmèrent les moines de Saint-Melaine dans la

possession de l'église de Vern-sur-Seiche, « ecclesiam de Verno ». Cependant,

ces moines n'avaient point la jouissance de tous les

revenus de cette église, dont ils étaient seulement patrons, car,

en 1230, Josselin de Montauban, évêque de Rennes, leur donna tous les

biens en dépendant, « ecclesiam de Veern cum pertinenciis suis », pour

subvenir aux besoins de l'infirmerie de

leur abbaye ; il les obligea en même temps à desservir la paroisse

par le moyen d'un chapelain séculier, nommé par eux ;

plus tard, en 1318, ce chapelain, créé amovible, devint vicaire

perpétuel ou inamovible, comme nous avons eu l'occasion de le dire. Dès le XIIIème siècle, les

Bénédictins, ayant quitté Vern-sur-Seiche, affermèrent

leur prieuré d'abord à Pierre de Bobital, puis, en 1282, à

Pierre Raguenel le Vieux, recteur de Saint-Dolay, au diocèse

de Nantes ; enfin, au neveu de ce dernier, Pierre Raguenel le Jeune,

chanoine de Rennes et recteur de Noyal-sur-Seiche. L'acte

de ferme de celui-ci, daté de 1308, est fort curieux ; en

voici l'analyse : Le fermier du prieuré de Vern s'oblige à payer chaque

année aux moines de Saint-Melaine 34 livres et 6 sols, savoir : au terme de Noël,

11 livres pour la ferme et pour la pitance de carême, 100 sols à l'infirmier

de l'abbaye, 10 sols au sacriste, 2 sols à l'armoirier, 5 sols à l'hôtellier, 3

sols au chantre et 16 sols au receveur des Anniversaires,

c'est-à-dire 10 sols pour l'anniversaire de Rafred de Vern et 6 sols

pour celui de Clément de Vern ; — au terme de Pâques,

10 livres pour la ferme et 6 livres 10 sols à l'infirmier. De plus,

Pierre Raguenel entretiendra le chapelain desservant la paroisse de tout

ce qui lui est nécessaire pour vivre, et il lui permettra

d'habiter dans le logis prioral ; enfin, il paiera toutes

les impositions, hébergera une fois l'an l'abbé de Saint-Melaine

et sa suite, donnera l'hospitalité à tous les moines voyageurs,

etc., etc. Ce bail était fait à la vie durant de Pierre Raguenel, mais celui-ci

étant venu à mourir vers 1318, le Pape nomma prieur

de Vern Robin de Brie, qui prit possession. Aussitôt, les

religieux protestèrent, disant que le prieuré de Vern n'était

plus un bénéfice auquel le Souverain-Pontife eût droit de

pourvoir, que c'était une simple ferme louée par eux depuis

longtemps à des prêtres séculiers qui n'étaient nullement prieurs,

mais seulement fermiers. L'official de Rennes, devant qui

fut portée cette affaire, donna gain de cause aux Bénédictins, qui

affermèrent aussitôt leur prieuré de Vern à un clerc nommé

Robin de Poligné (Cartulaire de l'abbaye Saint-Melaine, 154, 158). En

éteignant le prieuré de Vern, en 1411, le pape Jean XXIII en

unit les revenus à l'infirmerie de Saint-Melaine, à l'exemple des

évêques de Rennes ; aussi, en 1628, D. Robert Le Mercerel,

infirmier de ce monastère, jouissait-il des biens de cet ancien

prieuré et affermait-il à Guill. Joubin, recteur de Vern, le fief de l'Abbaye, en Vern-sur-Seiche, pour 21

livres par an. En 1679, l'abbé Jean d'Estrades déclara posséder le droit de présentation

à la cure de Vern (Vern-sur-Seiche), toutes les prééminences d'église et les

dîmes grosses et menues en entier, à la réserve du trait de

Launay (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 H, 21). L'ancien

presbytère de Vern-sur-Seiche, abandonné depuis quelques années,

porte encore le nom de l'Abbaye ; c'est évidemment ce vieux manoir

prioral qu'habitait le moine desservant la paroisse avant le Concile de

Latran (« Manerium religiosorum dicte parochie in quo monachus

solitarius, qui ante Lateranense concilium ipsi ecclesie desservebat,

solitus fuerat commorari. » - Cartulaire de l'abbaye Saint-Melaine), et qu'occupèrent ensuite

les fermiers du prieuré, obligés, comme on l'a dit, d'y fournir

un logement au prêtre séculier successeur du religieux et

administrateur de la paroisse (Pouillé de Rennes) ;

l'ancien

prieuré de Vern, aujourd'hui disparu et jadis membre de l'abbaye de

Saint-Melaine de Rennes. Les évêques de Rennes Alain, en 1152, et Etienne, en 1170,

l'archevêque de Tours, Josse, en 1158, et le pape Luce

III en 1185, confirmèrent les moines de Saint-Melaine dans la

possession de l'église de Vern-sur-Seiche, « ecclesiam de Verno ». Cependant,

ces moines n'avaient point la jouissance de tous les

revenus de cette église, dont ils étaient seulement patrons, car,

en 1230, Josselin de Montauban, évêque de Rennes, leur donna tous les

biens en dépendant, « ecclesiam de Veern cum pertinenciis suis », pour

subvenir aux besoins de l'infirmerie de

leur abbaye ; il les obligea en même temps à desservir la paroisse

par le moyen d'un chapelain séculier, nommé par eux ;

plus tard, en 1318, ce chapelain, créé amovible, devint vicaire

perpétuel ou inamovible, comme nous avons eu l'occasion de le dire. Dès le XIIIème siècle, les

Bénédictins, ayant quitté Vern-sur-Seiche, affermèrent

leur prieuré d'abord à Pierre de Bobital, puis, en 1282, à

Pierre Raguenel le Vieux, recteur de Saint-Dolay, au diocèse

de Nantes ; enfin, au neveu de ce dernier, Pierre Raguenel le Jeune,

chanoine de Rennes et recteur de Noyal-sur-Seiche. L'acte

de ferme de celui-ci, daté de 1308, est fort curieux ; en

voici l'analyse : Le fermier du prieuré de Vern s'oblige à payer chaque

année aux moines de Saint-Melaine 34 livres et 6 sols, savoir : au terme de Noël,

11 livres pour la ferme et pour la pitance de carême, 100 sols à l'infirmier

de l'abbaye, 10 sols au sacriste, 2 sols à l'armoirier, 5 sols à l'hôtellier, 3

sols au chantre et 16 sols au receveur des Anniversaires,

c'est-à-dire 10 sols pour l'anniversaire de Rafred de Vern et 6 sols

pour celui de Clément de Vern ; — au terme de Pâques,

10 livres pour la ferme et 6 livres 10 sols à l'infirmier. De plus,

Pierre Raguenel entretiendra le chapelain desservant la paroisse de tout

ce qui lui est nécessaire pour vivre, et il lui permettra

d'habiter dans le logis prioral ; enfin, il paiera toutes

les impositions, hébergera une fois l'an l'abbé de Saint-Melaine

et sa suite, donnera l'hospitalité à tous les moines voyageurs,

etc., etc. Ce bail était fait à la vie durant de Pierre Raguenel, mais celui-ci

étant venu à mourir vers 1318, le Pape nomma prieur

de Vern Robin de Brie, qui prit possession. Aussitôt, les

religieux protestèrent, disant que le prieuré de Vern n'était

plus un bénéfice auquel le Souverain-Pontife eût droit de

pourvoir, que c'était une simple ferme louée par eux depuis

longtemps à des prêtres séculiers qui n'étaient nullement prieurs,

mais seulement fermiers. L'official de Rennes, devant qui

fut portée cette affaire, donna gain de cause aux Bénédictins, qui

affermèrent aussitôt leur prieuré de Vern à un clerc nommé

Robin de Poligné (Cartulaire de l'abbaye Saint-Melaine, 154, 158). En

éteignant le prieuré de Vern, en 1411, le pape Jean XXIII en

unit les revenus à l'infirmerie de Saint-Melaine, à l'exemple des

évêques de Rennes ; aussi, en 1628, D. Robert Le Mercerel,

infirmier de ce monastère, jouissait-il des biens de cet ancien

prieuré et affermait-il à Guill. Joubin, recteur de Vern, le fief de l'Abbaye, en Vern-sur-Seiche, pour 21

livres par an. En 1679, l'abbé Jean d'Estrades déclara posséder le droit de présentation

à la cure de Vern (Vern-sur-Seiche), toutes les prééminences d'église et les

dîmes grosses et menues en entier, à la réserve du trait de

Launay (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 H, 21). L'ancien

presbytère de Vern-sur-Seiche, abandonné depuis quelques années,

porte encore le nom de l'Abbaye ; c'est évidemment ce vieux manoir

prioral qu'habitait le moine desservant la paroisse avant le Concile de

Latran (« Manerium religiosorum dicte parochie in quo monachus

solitarius, qui ante Lateranense concilium ipsi ecclesie desservebat,

solitus fuerat commorari. » - Cartulaire de l'abbaye Saint-Melaine), et qu'occupèrent ensuite

les fermiers du prieuré, obligés, comme on l'a dit, d'y fournir

un logement au prêtre séculier successeur du religieux et

administrateur de la paroisse (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Charles de Mouillemusse, aujourd'hui disparue. Agaice d'Acigné,

veuve d'Olivier Botherel, en 1427, et Renaud Botherel, en 1513, possédaient

le manoir de Mouillemusse, en Vern-sur-Seiche. Charles Viart, sieur de la

Manniaye, et Anne-Marie Botherel, sa femme, firent bâtir une chapelle près

de ce manoir ; elle fut bénite le 3 décembre 1738 par M. Fontaine, recteur

de Vern-sur-Seiche, et les enfants des fondateurs, qui habitaient alors

Mouillemusse, obtinrent de l'ordinaire la permission d'y faire dire la

messe, promettant d'y fonder une chapellenie dans l'espace d'un an (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 47). On dit que Mouillemusse se

trouvait originairement en Noyal-sur-Seiche, paroisse à laquelle cette

maison a été rattachée en 1828 (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

chapelle Saint-Charles de Mouillemusse, aujourd'hui disparue. Agaice d'Acigné,

veuve d'Olivier Botherel, en 1427, et Renaud Botherel, en 1513, possédaient

le manoir de Mouillemusse, en Vern-sur-Seiche. Charles Viart, sieur de la

Manniaye, et Anne-Marie Botherel, sa femme, firent bâtir une chapelle près

de ce manoir ; elle fut bénite le 3 décembre 1738 par M. Fontaine, recteur

de Vern-sur-Seiche, et les enfants des fondateurs, qui habitaient alors

Mouillemusse, obtinrent de l'ordinaire la permission d'y faire dire la

messe, promettant d'y fonder une chapellenie dans l'espace d'un an (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 47). On dit que Mouillemusse se

trouvait originairement en Noyal-sur-Seiche, paroisse à laquelle cette

maison a été rattachée en 1828 (Pouillé de Rennes) ;

![]() le

calvaire (1881), situé rue du Bois et rue de Libération ;

le

calvaire (1881), situé rue du Bois et rue de Libération ;

![]() le

château ou manoir du Plessis (XVIIème siècle), encore surnommé le

Plessis-Préauvé. La chapelle Saint-François du Plessix de Vern dépendait

de ce manoir. Elle fut bâtie « en l'honneur de Dieu et de Messieurs S.

François et S. Louis » par François du Chastellier et Louise du

Perrier, seigneur et dame de la Hautaye et du Plessix ; ces derniers y fondèrent

même, le 26 janvier 1666, deux messes hebdomadaires qu'ils dotèrent de 60

livres de rente. Deux ans après eut lieu la bénédiction de la cloche du

nouveau sanctuaire. Restaurée par la famille de la Chalotais, cette

chapelle fut bénite, le 17 septembre 1757, par le recteur, M. de Miniac

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 46 - Registre de l'état

civil). Une nouvelle bénédiction a été donnée le 4 octobre 1866 à la

chapelle du Plessix (Pouillé de Rennes). Le Plessis possédait un droit de haute justice.

Propriété successive des familles Montbourcher, seigneurs Du Bordage (en

1397), Madeuc, seigneurs de la Tourniolle (vers 1427), Lorgeril (XVème

siècle), Launay, seigneurs de la Salle, Préauvé (en 1530), Chastellier

(en 1575), Béringhen (en 1682), Chastellier (en 1686), Angier de Lohéac,

seigneurs de Crapado (au XVIIème siècle), Béringhen (en 1734).

Louis-René Caradeuc de La Chalotais achète le manoir du Plessis en 1742 ;

le

château ou manoir du Plessis (XVIIème siècle), encore surnommé le

Plessis-Préauvé. La chapelle Saint-François du Plessix de Vern dépendait

de ce manoir. Elle fut bâtie « en l'honneur de Dieu et de Messieurs S.

François et S. Louis » par François du Chastellier et Louise du

Perrier, seigneur et dame de la Hautaye et du Plessix ; ces derniers y fondèrent

même, le 26 janvier 1666, deux messes hebdomadaires qu'ils dotèrent de 60

livres de rente. Deux ans après eut lieu la bénédiction de la cloche du

nouveau sanctuaire. Restaurée par la famille de la Chalotais, cette

chapelle fut bénite, le 17 septembre 1757, par le recteur, M. de Miniac

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 46 - Registre de l'état

civil). Une nouvelle bénédiction a été donnée le 4 octobre 1866 à la

chapelle du Plessix (Pouillé de Rennes). Le Plessis possédait un droit de haute justice.

Propriété successive des familles Montbourcher, seigneurs Du Bordage (en

1397), Madeuc, seigneurs de la Tourniolle (vers 1427), Lorgeril (XVème

siècle), Launay, seigneurs de la Salle, Préauvé (en 1530), Chastellier

(en 1575), Béringhen (en 1682), Chastellier (en 1686), Angier de Lohéac,

seigneurs de Crapado (au XVIIème siècle), Béringhen (en 1734).

Louis-René Caradeuc de La Chalotais achète le manoir du Plessis en 1742 ;

![]() l'ancien

manoir de la Galardière ou Gaillardière (XVIIème siècle). Propriété de

la famille Gaillard (dès 1427) qui ajoute une chapelle privative en 1665.

La chapelle de la Gaillardière dépendait d'un vieux manoir appartenant en

1527 à Pierre Pinczon. Le 1er mars 1665, Jean Lecompte et Jeanne

Primaiguier, sieur et dame de la Gaillardière, y fondèrent une messe

chaque dimanche. Julien Renaud fut pourvu de ce bénéfice en 1775. On y trouve un four à pain et un puits. La Gaillardière possédait un

droit de colombier. La famille possède son enfeu dans l'église

paroissiale. Propriété successive des famille l'Espinay (en 1482), Pinczon

du Sel, seigneurs des Monts (en 1513), Martin, seigneurs des Hurlières (en

1650), Le Compte, sieurs de la Guérinaye (en 1653 et 1710), Julie de

Bédée, veuve donataire de Jean Moreau (en 1755) ;

l'ancien

manoir de la Galardière ou Gaillardière (XVIIème siècle). Propriété de

la famille Gaillard (dès 1427) qui ajoute une chapelle privative en 1665.

La chapelle de la Gaillardière dépendait d'un vieux manoir appartenant en

1527 à Pierre Pinczon. Le 1er mars 1665, Jean Lecompte et Jeanne

Primaiguier, sieur et dame de la Gaillardière, y fondèrent une messe

chaque dimanche. Julien Renaud fut pourvu de ce bénéfice en 1775. On y trouve un four à pain et un puits. La Gaillardière possédait un

droit de colombier. La famille possède son enfeu dans l'église

paroissiale. Propriété successive des famille l'Espinay (en 1482), Pinczon

du Sel, seigneurs des Monts (en 1513), Martin, seigneurs des Hurlières (en

1650), Le Compte, sieurs de la Guérinaye (en 1653 et 1710), Julie de

Bédée, veuve donataire de Jean Moreau (en 1755) ;

![]() le

pont de Vaugon (XVIIIème siècle). Il est reconstruit au XVIIIème siècle

par le duc d'Aiguillon en remplacement d'un pont qui existait dès le début

du XIVème siècle. Les seigneurs de Châteauloger en Saint-Erblon

percevaient autrefois sur ce pont un droit de coutume ;

le

pont de Vaugon (XVIIIème siècle). Il est reconstruit au XVIIIème siècle

par le duc d'Aiguillon en remplacement d'un pont qui existait dès le début

du XIVème siècle. Les seigneurs de Châteauloger en Saint-Erblon

percevaient autrefois sur ce pont un droit de coutume ;

![]() la

fromagerie (XXème siècle), située au lieu-dit Les Bouillants. Propriété

de Guy Groblais (vers 1920) puis Gillot. En 1954, elle est intégrée au

groupe Lanquetot puis Bridel qui la ferme en 1977 ;

la

fromagerie (XXème siècle), située au lieu-dit Les Bouillants. Propriété

de Guy Groblais (vers 1920) puis Gillot. En 1954, elle est intégrée au

groupe Lanquetot puis Bridel qui la ferme en 1977 ;

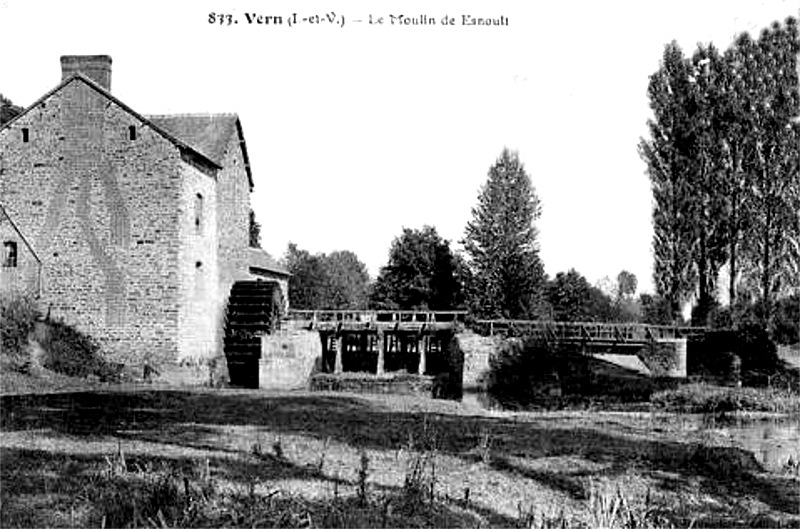

![]() le moulin

de Les Bouillants (1893) ;

le moulin

de Les Bouillants (1893) ;

A signaler aussi :

![]() on

voyait autrefois au village des "Pierres de Vern", un dolmen qui a

été construit, d'après une légende par les Fées et détruit vers 1835,

et deux autres dont quelques vestiges subsistaient encore en 1841 ;

on

voyait autrefois au village des "Pierres de Vern", un dolmen qui a

été construit, d'après une légende par les Fées et détruit vers 1835,

et deux autres dont quelques vestiges subsistaient encore en 1841 ;

![]() le

manoir du Clos-Dorrière ou Clos-d'Orrière. Propriété successive des familles de la Touche

(en 1427), des Loges (en 1471 et 1723) ;

le

manoir du Clos-Dorrière ou Clos-d'Orrière. Propriété successive des familles de la Touche

(en 1427), des Loges (en 1471 et 1723) ;

![]() l'ancien

manoir de la Mottais, propriété de la famille Chastellier en 1694 ;

l'ancien

manoir de la Mottais, propriété de la famille Chastellier en 1694 ;

![]() l'ancien

manoir de la Motte. Propriété de Jeanne Bruslon, veuve de Jean Gautier (en

1513), Lizé (en 1541), Journeaux, sieurs du Breil-Houssoux (en 1609), Chastellier (en 1694) ;

l'ancien

manoir de la Motte. Propriété de Jeanne Bruslon, veuve de Jean Gautier (en

1513), Lizé (en 1541), Journeaux, sieurs du Breil-Houssoux (en 1609), Chastellier (en 1694) ;

![]() l'ancienne

maison de Platin. Propriété de la famille Franc (en 1507), Hamonnaye (en

1644), Monneraye, sieurs du Breil (en 1694), Marie-Guillemette Legrand de

Vergoussé, veuve d'Hervé des Clos (en 1747 et 1753) ;

l'ancienne

maison de Platin. Propriété de la famille Franc (en 1507), Hamonnaye (en

1644), Monneraye, sieurs du Breil (en 1694), Marie-Guillemette Legrand de

Vergoussé, veuve d'Hervé des Clos (en 1747 et 1753) ;

![]() l'ancien

manoir de la Barrière. Propriété successive des familles Pont, sieurs des

Roches (en 1562), Le Chauff, sieurs de la Boutardais (en 1689) ;

l'ancien

manoir de la Barrière. Propriété successive des familles Pont, sieurs des

Roches (en 1562), Le Chauff, sieurs de la Boutardais (en 1689) ;

![]() l'ancienne

maison du Champ-Loysel. Propriété de la famille Nouët en 1720 ;

l'ancienne

maison du Champ-Loysel. Propriété de la famille Nouët en 1720 ;

![]() l'ancienne

maison des Nouësmes. Propriété de la famille le Jas, sieur du Basbourg,

puis des Hospitalières de Saint-Yves (en 1714) ;

l'ancienne

maison des Nouësmes. Propriété de la famille le Jas, sieur du Basbourg,

puis des Hospitalières de Saint-Yves (en 1714) ;

![]() la

maison de la Guillois (XVIIème siècle). Elle était en 1692 à la famille Poussin, sieurs de Caran ;

la

maison de la Guillois (XVIIème siècle). Elle était en 1692 à la famille Poussin, sieurs de Caran ;

![]() le

manoir du Domaine. Propriété de la famille Mellet, sieurs de Percevault en 1695 ;

le

manoir du Domaine. Propriété de la famille Mellet, sieurs de Percevault en 1695 ;

![]() l'ancien

manoir de Villegast. Propriété successive des familles Villegast (en

1233), Bouestel (en 1397 et 1427), La Motte, seigneurs de Vauclair (en

1432), Bruslon, seigneurs de la Musse (vers 1531), Champion, seigneurs des

Croix (en 1554), Bourgneuf, seigneurs de Cucé (en 1614 et 1668),

Boisgeslin, seigneurs de Cucé, Caradeuc de la Chalotais (en 1788) ;

l'ancien

manoir de Villegast. Propriété successive des familles Villegast (en

1233), Bouestel (en 1397 et 1427), La Motte, seigneurs de Vauclair (en

1432), Bruslon, seigneurs de la Musse (vers 1531), Champion, seigneurs des

Croix (en 1554), Bourgneuf, seigneurs de Cucé (en 1614 et 1668),

Boisgeslin, seigneurs de Cucé, Caradeuc de la Chalotais (en 1788) ;

![]() l'ancien

manoir du Peillac (XVIIIème siècle). Il avait au XVIIème siècle un

colombier et une petite tourelle renfermant une horloge. Propriété

successive des familles Botterel (en 1427), Préauvé (en 1513), Lessart (en

1534 et en 1552), Hux (en 1613), Allain, sieurs des Ecotais (en 1667),

Lespingueux, sieurs de la Rande (en 1678), Louason (en 1767), Corbin,

Poinçon, sieurs de la Blanchardière (en l'an VII) ;

l'ancien

manoir du Peillac (XVIIIème siècle). Il avait au XVIIème siècle un

colombier et une petite tourelle renfermant une horloge. Propriété

successive des familles Botterel (en 1427), Préauvé (en 1513), Lessart (en

1534 et en 1552), Hux (en 1613), Allain, sieurs des Ecotais (en 1667),

Lespingueux, sieurs de la Rande (en 1678), Louason (en 1767), Corbin,

Poinçon, sieurs de la Blanchardière (en l'an VII) ;

![]() l'ancien

manoir de la Ruée. Il renfermait, semble-t-il, une cachette dans laquelle

un prêtre se serait abrité pendant la Révolution ;

l'ancien

manoir de la Ruée. Il renfermait, semble-t-il, une cachette dans laquelle

un prêtre se serait abrité pendant la Révolution ;

![]() l'ancien

manoir de la Rognée. Il conserve une jolie gerbière du XVIème siècle.

Propriété successive des familles Briffault (en 1534), Busson (en 1639), Limonnier (an VIII) ;

l'ancien

manoir de la Rognée. Il conserve une jolie gerbière du XVIème siècle.

Propriété successive des familles Briffault (en 1534), Busson (en 1639), Limonnier (an VIII) ;

![]() l'ancien

manoir de Launay. Propriété successive des familles Pèlerin (en 1427),

Boschier (en 1468), Lessart (en 1513). La maison noble de Launay-Pousset

était à la famille Pélicot, sieurs du Chesné (XVIIème siècle) ;

l'ancien

manoir de Launay. Propriété successive des familles Pèlerin (en 1427),

Boschier (en 1468), Lessart (en 1513). La maison noble de Launay-Pousset

était à la famille Pélicot, sieurs du Chesné (XVIIème siècle) ;

![]() l'ancien

manoir de Launay-Mellet. Propriété successive des familles Pèlerin (en

1427), Lessart (en 1513), Hardy (XVIIème siècle), Emeriau (en 1697), Le

Monnier, sieurs du Val (en 1718), Marcadier (en 1761) ;

l'ancien

manoir de Launay-Mellet. Propriété successive des familles Pèlerin (en

1427), Lessart (en 1513), Hardy (XVIIème siècle), Emeriau (en 1697), Le

Monnier, sieurs du Val (en 1718), Marcadier (en 1761) ;

![]() l'ancien

manoir de Bœufs. Il a été en partie détruit. Sa tourelle a disparu. Un

pigeonnier s'élevait au XVIIIème siècle au-dessus du premier étage. Le

manoir a dû posséder autrefois une chapelle, dont il ne reste qu'un

bénitier en granit sculpté. Il relevait de la seigneurie de Châteauloger

en Saint-Erblon. Propriété successive des familles Secrétain (en 1427),

Lodin, sieurs de la Massonnaye (en 1674), Even, sieurs de Villejean (en

1695), Even (en 1723), Jamoays (en 1729), Robert, sieurs de la Bellangeraie (en 1739) ;

l'ancien

manoir de Bœufs. Il a été en partie détruit. Sa tourelle a disparu. Un

pigeonnier s'élevait au XVIIIème siècle au-dessus du premier étage. Le

manoir a dû posséder autrefois une chapelle, dont il ne reste qu'un

bénitier en granit sculpté. Il relevait de la seigneurie de Châteauloger

en Saint-Erblon. Propriété successive des familles Secrétain (en 1427),

Lodin, sieurs de la Massonnaye (en 1674), Even, sieurs de Villejean (en

1695), Even (en 1723), Jamoays (en 1729), Robert, sieurs de la Bellangeraie (en 1739) ;

![]() l'ancienne

maison du Hil. Elle relevait de la seigneurie de Châteauloger en

Saint-Erblon. Propriété successive des familles Mellet (en 1530 et 1624),

Brenichon (en 1683), Tortais, sieurs de Kerohan, Deniaux (en 1688), Bouin,

sieurs de Rostellec (en 1699), Du Breil (en 1718) ;

l'ancienne

maison du Hil. Elle relevait de la seigneurie de Châteauloger en

Saint-Erblon. Propriété successive des familles Mellet (en 1530 et 1624),

Brenichon (en 1683), Tortais, sieurs de Kerohan, Deniaux (en 1688), Bouin,

sieurs de Rostellec (en 1699), Du Breil (en 1718) ;

![]() l'ancien

manoir du Préauvé. Propriété successive des familles Préauvé (en

1351). Les Préauvé devinrent seigneurs du Plessis de Vern vers 1530, et il

resta uni à la seigneurie du Plessis jusqu'en 1789 ;

l'ancien

manoir du Préauvé. Propriété successive des familles Préauvé (en

1351). Les Préauvé devinrent seigneurs du Plessis de Vern vers 1530, et il

resta uni à la seigneurie du Plessis jusqu'en 1789 ;

![]() l'ancien

manoir de la Touche. Propriété successive des familles La Touche (en 1397

et 1513), Loysel, seigneurs de Brie (en 1633), Guyonne de Montbourcher, dame

de Chambière (en 1693), Sarsfield (en 1748) ;

l'ancien

manoir de la Touche. Propriété successive des familles La Touche (en 1397

et 1513), Loysel, seigneurs de Brie (en 1633), Guyonne de Montbourcher, dame

de Chambière (en 1693), Sarsfield (en 1748) ;

![]() l'ancien

manoir de Gaudon. Propriété successive des familles La Touche (en 1427),

Tanouarn, Renouard, seigneurs de Villayer (en 1720), Moinnerie (en 1766) ;

l'ancien

manoir de Gaudon. Propriété successive des familles La Touche (en 1427),

Tanouarn, Renouard, seigneurs de Villayer (en 1720), Moinnerie (en 1766) ;

![]() l'ancien

manoir de la Rivière. Deux manoirs de ce nom figurent dans les registres

des Réformations de la Noblesse de 1427 comme appartenant l'un à la

famille Huguet et l'autre à la famille Pellerin ;

l'ancien

manoir de la Rivière. Deux manoirs de ce nom figurent dans les registres

des Réformations de la Noblesse de 1427 comme appartenant l'un à la

famille Huguet et l'autre à la famille Pellerin ;

![]() l'ancien

manoir de Vaugon. Propriété successive des familles l'Espinay (en 1427),

Bouays, seigneurs de Mesneuf (en 1513), Loysel, seigneurs de Chambière (en

1640), Montbourcher (en 1680), Bouays (en 1693 et 1753), La Motte-Beaumanoir (en 1786) ;

l'ancien

manoir de Vaugon. Propriété successive des familles l'Espinay (en 1427),

Bouays, seigneurs de Mesneuf (en 1513), Loysel, seigneurs de Chambière (en

1640), Montbourcher (en 1680), Bouays (en 1693 et 1753), La Motte-Beaumanoir (en 1786) ;

![]() le

manoir du Tertre. Il est en 1427 et en 1690 à la famille Bouays qui le

rattache à leur seigneurie de Mesneuf ;

le

manoir du Tertre. Il est en 1427 et en 1690 à la famille Bouays qui le

rattache à leur seigneurie de Mesneuf ;

![]() l'ancienne

maison de l'Abbaye-Baudron. Elle est à la famille Escroinard en 1746 ;

l'ancienne

maison de l'Abbaye-Baudron. Elle est à la famille Escroinard en 1746 ;

![]() l'ancienne

maison du Gast. Propriété de la famille Gazon en 1690 ;

l'ancienne

maison du Gast. Propriété de la famille Gazon en 1690 ;

![]() l'ancien

manoir du Fucel. Propriété de le famille Pan, seigneurs de Mesneuf (en

1427). Fucel relevait directement du roi ;

l'ancien

manoir du Fucel. Propriété de le famille Pan, seigneurs de Mesneuf (en

1427). Fucel relevait directement du roi ;

![]() l'ancien

manoir du Boille. Propriété successive des familles la Touche (en 1397 et

1518), Syon, seigneurs de la Touche (en 1587), Pinczon (1658), Limonnier,

sieurs de la Marche (en 1665), Rouxin, Monniers, sieurs de la Touche (en 1688) ;

l'ancien

manoir du Boille. Propriété successive des familles la Touche (en 1397 et

1518), Syon, seigneurs de la Touche (en 1587), Pinczon (1658), Limonnier,

sieurs de la Marche (en 1665), Rouxin, Monniers, sieurs de la Touche (en 1688) ;

![]() l'ancien

manoir de la Houssière. Propriété successive des familles la Touche (en

1427), Lucas (en 1521), Du Pont, sieurs des Roches (en 1562), Le Chauff,

sieurs de la Samsonnaye (en 1591 et 1710) ;

l'ancien

manoir de la Houssière. Propriété successive des familles la Touche (en

1427), Lucas (en 1521), Du Pont, sieurs des Roches (en 1562), Le Chauff,

sieurs de la Samsonnaye (en 1591 et 1710) ;

![]() le

manoir de l'Abbaye. Le bâtiment actuel remplace un ancien prieuré qui

appartenait dès le XIIème siècle à l'Abbaye de Saint-Melaine de Rennes

et fut éteint en 1411. Le logis prioral est habité jusqu'au Concile de

Latran (1215) par le moine qui desservait la paroisse. Il a servi aussi de

presbytère. Un autre manoir de l'Abbaye ou de Laubergère, est vendu en

1711 par la famille Macé à la famille Coudray, sieurs du Bois-Rond ;

le

manoir de l'Abbaye. Le bâtiment actuel remplace un ancien prieuré qui

appartenait dès le XIIème siècle à l'Abbaye de Saint-Melaine de Rennes

et fut éteint en 1411. Le logis prioral est habité jusqu'au Concile de

Latran (1215) par le moine qui desservait la paroisse. Il a servi aussi de

presbytère. Un autre manoir de l'Abbaye ou de Laubergère, est vendu en

1711 par la famille Macé à la famille Coudray, sieurs du Bois-Rond ;

![]() l'ancien

manoir de la Bretonnière. Propriété en 1626 de Claude Guerry, conseiller

au Parlement. Les Guerry l'avaient encore en 1789 ;

l'ancien

manoir de la Bretonnière. Propriété en 1626 de Claude Guerry, conseiller

au Parlement. Les Guerry l'avaient encore en 1789 ;

![]() l'ancien

manoir des Langerais. Propriété de la famille Geslin puis de la famille Hux (en 1707) ;

l'ancien

manoir des Langerais. Propriété de la famille Geslin puis de la famille Hux (en 1707) ;

![]() l'ancien

manoir de Crapaudet, démoli en grande partie vers 1877. Il a été au

marquis de Cambout en 1681, puis à la famille Rahier, sieurs de la Fresnaye en 1696 ;

l'ancien

manoir de Crapaudet, démoli en grande partie vers 1877. Il a été au

marquis de Cambout en 1681, puis à la famille Rahier, sieurs de la Fresnaye en 1696 ;

![]() l'ancienne

maison des Perrons. On y voyait un pigeonnier en haut de l'escalier.

Propriété de Jacquemine Goubin femme de René Dusclos, sieur de la

Hardrouyère (en 1685), Mesnard (en 1696), Sauveur (en 1705) ;

l'ancienne

maison des Perrons. On y voyait un pigeonnier en haut de l'escalier.

Propriété de Jacquemine Goubin femme de René Dusclos, sieur de la

Hardrouyère (en 1685), Mesnard (en 1696), Sauveur (en 1705) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de VERN-SUR-SEICHE

Viart, sr. de Jussé, — de Mouillemuse, en Vern, évêché de Rennes. Blason : D'azur, à 2 arcs d'or passés en sautoir, cantonnés de 4 fers de flèche appointés d'argent (Armorial de 1696). On trouve dans cette famille : Un conseiller au Parlement, en 1554. — Quatre conseillers à la Chambre des Comptes de 1527 à 1783, dont deux généraux de finances en 1752 et 1753, et un président en 1766. — Un secrétaire du Roi en 1737, mort doyen en 1765.

Lors de la Réformation faite en 1427, dans l'évêché de Rennes, par les commissaires Jean le Prestre et Pierre de Romelin, plusieurs nobles sont mentionnés à Vern (aujourd'hui Vern-sur-Seiche) (123 contribuants) :

![]() Guillaume,

seigneur de la Tousche et du Baille ;

Guillaume,

seigneur de la Tousche et du Baille ;

![]() Raoul

de Preauve (Préauvé), seigneur du lieu ;

Raoul

de Preauve (Préauvé), seigneur du lieu ;

![]() Pierre

de la Tousche, sr. du Closderrière ;

Pierre

de la Tousche, sr. du Closderrière ;

![]() Honnorée

de Monbourcher, dame du Plessix de Vern ;

Honnorée

de Monbourcher, dame du Plessix de Vern ;

![]() Pierre

Boterel ;

Pierre

Boterel ;

![]() Alain

Gaillart, sr. de la Gaillardière ;

Alain

Gaillart, sr. de la Gaillardière ;

![]() Jean

le Servetain, sr. des Beuffs (Bœufs) ;

Jean

le Servetain, sr. des Beuffs (Bœufs) ;

![]() La

femme Jean Pellerin, dame du Launay ;

La

femme Jean Pellerin, dame du Launay ;

![]() Jean

de Lessart, sr. dudit lieu ;

Jean

de Lessart, sr. dudit lieu ;

![]() Les

enfants Perrin le Mercier, sr. de la métairie de la Barre ;

Les

enfants Perrin le Mercier, sr. de la métairie de la Barre ;

![]() Hervé

de la Tousche, sr de Houschere ;

Hervé

de la Tousche, sr de Houschere ;

![]() La

femme de Jean Lespinay, dame de la métairie de Vaugors ;

La

femme de Jean Lespinay, dame de la métairie de Vaugors ;

![]() La

femme de Pierre de Preaune ;

La

femme de Pierre de Preaune ;

![]() M.

Hervé Yguet (Huguet), archidiacre du Désert, sr. de la Rivière ;

M.

Hervé Yguet (Huguet), archidiacre du Désert, sr. de la Rivière ;

![]() Jean

Pelerin, sr. de la Rivière ;

Jean

Pelerin, sr. de la Rivière ;

![]() René

de la Tousche (Touche), sr. de Gaudon ;

René

de la Tousche (Touche), sr. de Gaudon ;

![]() Guyon

du Pan, sr. de Meneust et de Fucel ;

Guyon

du Pan, sr. de Meneust et de Fucel ;

![]() Jean

du Boais, sr. du Tertre ;

Jean

du Boais, sr. du Tertre ;

![]() La métairie

noble de la Grée, qui fut à Guillaume de la Tousche qui mourut à « Lassault de Bouveron » ;

La métairie

noble de la Grée, qui fut à Guillaume de la Tousche qui mourut à « Lassault de Bouveron » ;

![]() Monsieur

Guy Bouerel (Bouestel), sr. de Villegast ;

Monsieur

Guy Bouerel (Bouestel), sr. de Villegast ;

![]() Raoul

sr. du Plessix hamelin ;

Raoul

sr. du Plessix hamelin ;

![]() Agaice

Dacigné, dame de Moulleneuse (Mouillemusse) ;

Agaice

Dacigné, dame de Moulleneuse (Mouillemusse) ;

![]() La

femme de Regnaud Boterel, dame de Peillac.

La

femme de Regnaud Boterel, dame de Peillac.

La

montre des gentilshommes de l'évêché de Rennes, de 1541, mentionne à

Vern les nobles suivants :

" Pierre Le Jambu seigneur de la Lande

[Note : Manoir de la Lande, en Châtillon-sur-Seiche] se présente

monté et armé en estat d'archer pour luy et Guillaume du Rochéel et les

héritiers de feu Régnaud Boucher ses adjoinctz.

Et déclare ledict Le Jambu

tenir de revenu noble quinze livres de rente. Et ledict du Rochéel vignt livres

de rente.

Et les héritiers dudict feu Régnaud Boucher environ vignt livres de

revenu noble.

Et ont demandé leur estre pourveu d'ajoinctz de Jehan Mellet Le

Haill, Pierre de Lessart et Mathurin des Loges Closdorières, Richard de La

Graslotaye et Fiacre de Maubusson Veille oreille

[Note : Manoir de la Vieille-Oreille, en Chantepie] et de Rolland de

Lessart Peillac cy présent qui a vériffié et déclaré tenir en fyé noble quinze

livres de rente ou environ.

Mesmes et ledict Pierre de Lessart cy présent qui a esté

receu en robe pour ses petites facultéz et richesses nobles qu'il a dit

seullement valloir environ dix livres de rente.

De quoy leur sera faict

raison. Et a ledict Le Jambu faict le serment.

Maistre Guillaume Séjourné seigneur de Brays [Note : Manoir de Brays,

en Cesson-Sévigné] remonstre comme Gilles de La Tousche seigneur de La

Mareschée [Note : Manoir de la Marchée, en Saulnières. Cf. B.M.S.A.I.V., t.

XVII, 1887, p. 276-278] son nepveu est absent, et n'est pourveu pour le présent de

curateur. Et supplye que ledict de La Tousche soit excusé. Ce que le procureur

du Roy a empesché actendu l'effect et teneur des mandementz.

A esté ordonné

que ledict Séjourné aura acte de sa demande.

Maistre Jullien Hamonnaye se présente en robe. Et dit avoir acoustumé se présenter en la monstre de la ville et de présent demeurer aux champs. Et se voulloir monstres et servir soubz ledict Sires d'Espinay capitayne. Et a déclaré tenir cent soulz tournoys ou environ. Et a requis des adjoincts. Et faict le serment.

Maistre Pierre Bodart pour Me Jehan Mellet seigneur de Boon [Note : Boon (nunc : château de Baud) au sud-est de Rennes] remonstre comme ledict Mellet est occupé en la Court de Parlement là où il est l'un des procureurs. Et a aparu une certifficacion signée de Forrestier greffier de ladicte court de Parlement pour faire aparoir de son dire et remonstrance affin de l'excuse dudict Mellet.

Le procureur insiste néantmoinz comme davant actendu l'effect des lettres à avoir le deffault sur ledict Mellet à faulte à luy de soy comparoir. Il est dit que Mellet aura acte de sa déclaracion et desdictes remonstrances.

Vincent Boterel seigneur de Mouillemuse [Note : Manoir de Mouillemusse, en

Noyal-sur-Seiche (autrefois dans la paroisse de Vern)] soy présente monté et armé en

estat d'archer. Et vériffie par serment, tant pour luy que pour Jehan du Rocher

son nepveu duquel il est curateur, sçavoir pour luy XXX livres de rente, et pour

sondict myneur neuff livres.

Et a supplyé luy estre Julian Lizé seigneur de

La Mote baillé pour adjoinct, et aussi Françoys [du Faill] seigneur de

Chasteauletart [Note : Château-le-Tard, en Saint-Erblon]. Et a faict le serment.

Julian Lizé seigneur de La Mote se présente monté et armé en estat d'archer. Et déclare par serment tenir environ quatre vigns livres de rente. Et supplye estre adjoinct audict Vincent Boterel.

Pierre Gillot se présente monté et armé en estat d'archer pour Gilles Lucas

Houssière. Et déclare la richesse noble dudict Lucas valloir environ seix vigntz

livres de rente, ainsi qu'il a présentement baillé par escript.

Et a supplyé

luy estre fourny d'aioinct de Ollivier Henry, Françoys Bouseher La Grée et

Rolland de Lessart. Il luy en sera faict raison. Et a faict le serment.

Ollivier Henry se présente en paroill monté et armé en archer. Et vériffie avoir seullement quinze livres de rente. Et requiert pour adjoinctz Rolland de Lessart et aultres. Et a faict le serment.

Jehan du Préauvé seigneur du Préauvé

présente pour luy Ollivier du Préauvé, son filz aisné, et Régnaud du Préauvé son

frère touz deux bien montéz et arméz, sçavoir ledict Ollivier en estat d'homme

d'armes et ledict Régnaud en archer, et ung paige.

Et a déclairé ledict

seigneur du Préauvé qu'il tenoit en fief noble environ de IIII à V cens livres

rente. Et a faict le serment.

Et est raporté par les cy devant nomméz que Fiacre de Maubusson Veille Oreille est long temps a gisant au lyt mallade en dangier de sa personne. Et que son revenu noble peult valloir environ quatre livres de rente. " (B. de Pleguen, E. Becdelièvre, et G. Sèvegrand).

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.