|

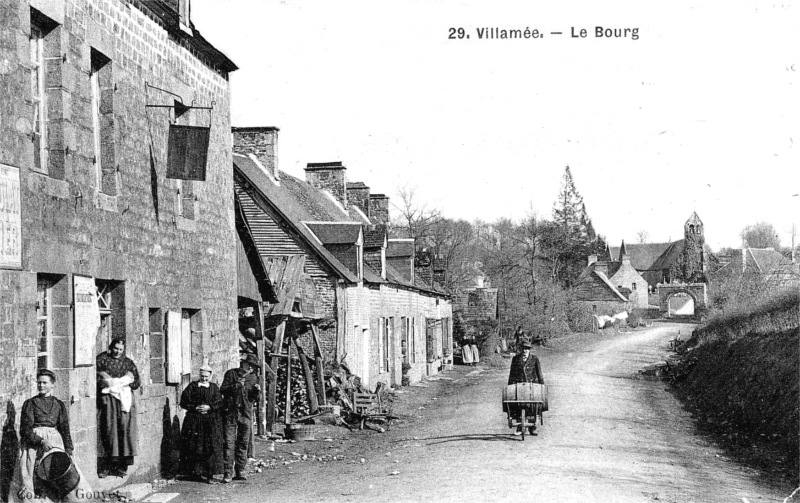

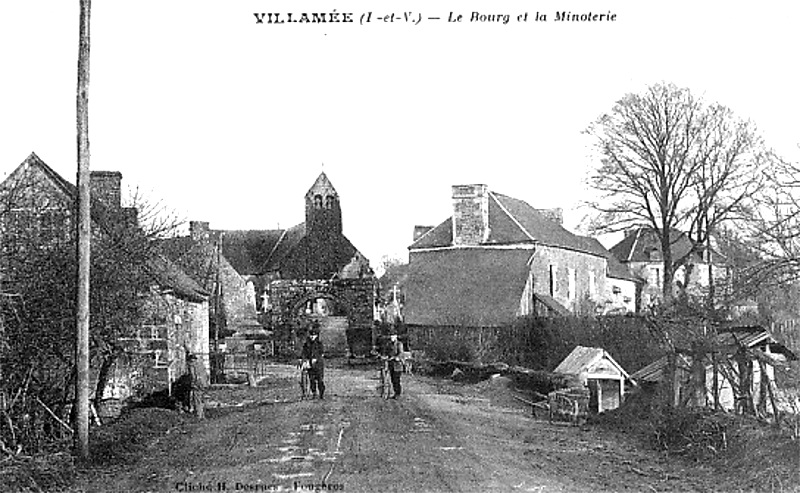

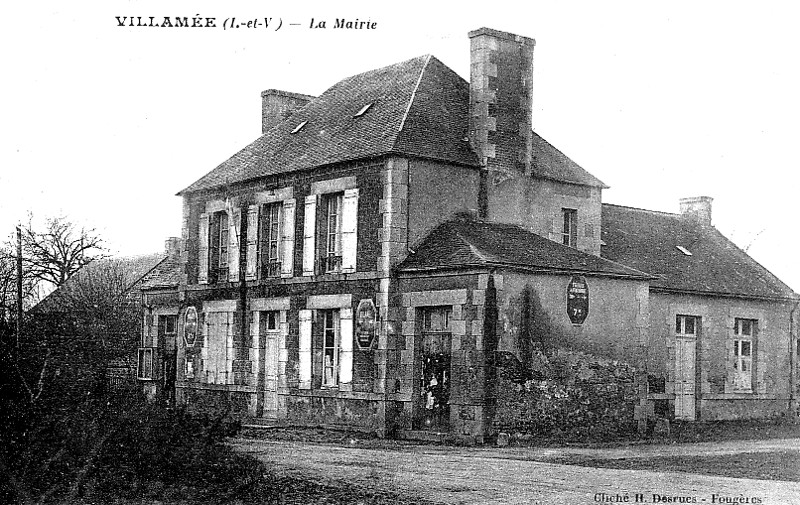

Bienvenue chez les Villaméens |

VILLAMEE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Louvigné-du-Désert

La commune de

Villamée ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de VILLAMEE

Villamée dérive de "villa Armoy" (maison de campagne), francisé en Villamer, puis Villamée.

Villamée doit son origine à une villa gallo-romaine. Le nom de Villamée est dérivé de celui de Ville-Amois, dont la dernière partie désigne un fief donné à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, en 990, par le duc de Bretagne, Conan II (Conan le Tort, comte de Rennes). L'abbaye y élève alors une église et y construit un prieuré. C'est à l'abbaye du Mont-Saint-Michel qu'il faut attribuer vraisemblablement l'origine de la paroisse.

En 1050, l'évêque de Rennes, Méen ou Main, possède sur l'église de Villamée des droits qu'il cède aux moines du Mont-Saint-Michel. Ces deux dates, 990 et 1050 fixent l'intervalle dans lequel naît la paroisse. Celle-ci est conservée par l'abbaye du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Révolution

En 1574, un conseiller au Parlement de Bretagne, M. Harpin, achète le fief du Haut Pays, en Villamée, qui avait été aussi donné aux moines par Conan II.

En 1790, le recteur, M. Gasté, déclara qu'il jouissait du presbytère et de son pourpris, estimés 100 livres de rente ; — d'une portion des grosses dîmes, valant 1350 livres, — et des dîmes novales, ne rapportant que 25 livres. Il avait donc un revenu brut total de 1475 livres. A la même époque, la fabrique de Villamée avait 48 livres de rente (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 27).

On rencontre les appellations suivantes : Villa Amois (en 990), ecclesia de Villamois (en 1050), parochia Villamaris (au XIVème siècle), Villamers (en 1447).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Villamée : Guillaume Nouail (chapelain de Saint-Léonard de Fougères). Olivier Le Corvaisier (chanoine et chantre de Dol, en 1552). Nicolas Breillet (en 1595). Toussaint Levesque (il fut présenté en 1615 par les moines du Mont Saint-Michel). Julien Chauvin (en 1642, décédé en 1645). Michel Louvel (prêtre d'Avranches, il fut présenté le 13 décembre 1645). Jacques Bidault (il fit au roi, baron de Fougères, le 8 novembre 1676, la déclaration de son presbytère et de son pourpris, contenant 3 journaux de terre ; il gouvernait encore en 1681). Jean Dardaine (en 1697, décédé en 1701 et inhumé dans le choeur). Sébastien Malherbe (prêtre du diocèse, présenté le 20 avril 1701, il fut pourvu le 20 mai et résigna peu après en faveur du suivant). Jean Le Febure (prêtre du diocèse, il fut pourvu en 1701 ; décédé en 1723). Noël Richard (prêtre d'Avranches, il fut pourvu le 18 septembre 1723 ; décédé le 4 décembre 1742 et inhumé dans son église). Joseph Janvier (prêtre du diocèse, il fut pourvu le 23 décembre 1742 ; décédé âgé de cinquante-huit ans, le 28 mai 1753, et inhumé dans son église). Jean Dauguet (prêtre du diocèse, il fut pourvu le 16 juin 1753 ; décédé âgé de trente-deux ans, le 18 mars 1757). Jean-François Debaudre (prêtre de Bayeux, pourvu le 16 avril 1757, il résigna au suivant). Henry Durand (prêtre de Bayeux, il fut pourvu le 8 mars 1760 ; décédé âgé de cinquante-cinq ans, le 14 février 1773, et inhumé dans le cimetière). Julien Courtoux (il fut pourvu le 21 avril 1773 ; décédé âgé de cinquante-sept ans, en octobre 1775). Pierre Louail (chapelain de Bréquigny, pourvu le 15 octobre 1775, il devint en 1781 recteur de Saint-Aubin-du-Gormier). Joseph-Anne Durocher (recteur de Saint-Georges-de-Reintembault, pourvu sur la résignation du précédent le 12 mars 1782, il résigna à son tour en faveur du suivant). Nicolas-Julien Gasté (curé de Villamée, pourvu le 25 novembre 1789, il gouverna jusqu'à la Révolution). Jean Louvel (1803-1824). Jean-Pierre Marais (1824-1827). Jean-Julien Gablin (1827, décédé en 1829). François Duhoux (1829, décédé en 1865). Jean-Marie Garnier (1866-1872). Bonaventure Thébault (à partir de 1872), ......

Voir

![]() "

Origines

de la paroisse de Villamée

".

"

Origines

de la paroisse de Villamée

".

![]()

PATRIMOINE de VILLAMEE

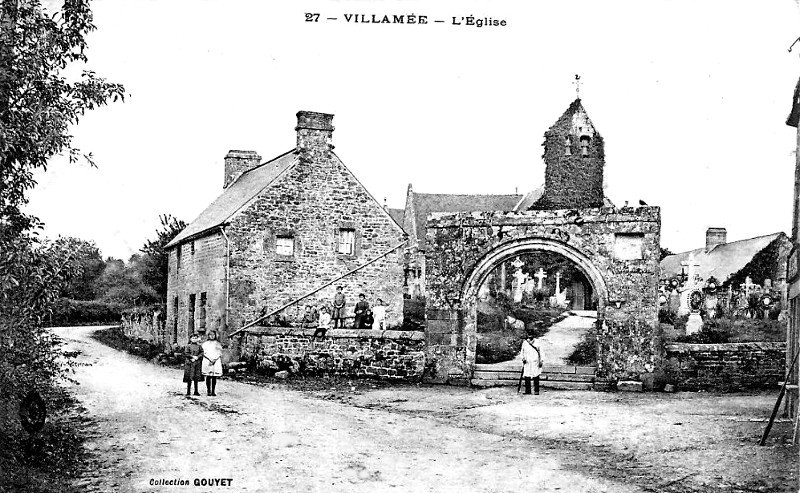

![]() l'église

Saint-Martin (XV-XVI-XVIIème siècle). Elle est dédiée à saint Martin,

évêque de Tours. L'église primitive de Villamée est édifiée à

la fin du Xème siècle par des moines du Mont-Saint-Michel. L'église est

reconstruite au XVème siècle : elle se compose d'une nef du XV-XVIème

siècle avec une chapelle au nord. On voyait en 1680 dans la chapelle nord

l'enfeu des seigneurs des Coudrays. Les bénitiers datent du XVIème siècle. La

sacristie date de 1856. Le retable du maître-autel, oeuvre de Jean

Blanchard, date de 1809 et abrite la statue du Christ entouré de saint

Martin et de saint Laurent. Le porche, muni de bancs, date du XVIème siècle. On voit au sud-ouest un reste de litre qui portait

les armes des seigneurs de la Chesnaye en Parigné. Le

seigneur de la Chesnaye se disait fondateur de l'église de Villamée, où

il avait ses banc, enfeu et lisière. On a trouvé en 1910,

sur le mur sud de l'intérieur de l'église des peintures du XVIème

siècle. L'église renferme plusieurs pierres tombales dont celle des

seigneurs de Coudray qui avaient jadis (au XVème siècle) droit de banc,

d'enfeu dans la chapelle Notre-Dame, située au nord de l'église de

Villamée. Le portail de l'entrée du cimetière date du XVIème siècle. On a trouvé en 1910 sur le

mur sud de l'intérieur de l'église des peintures du XVIème siècle qui n'existent plus ;

l'église

Saint-Martin (XV-XVI-XVIIème siècle). Elle est dédiée à saint Martin,

évêque de Tours. L'église primitive de Villamée est édifiée à

la fin du Xème siècle par des moines du Mont-Saint-Michel. L'église est

reconstruite au XVème siècle : elle se compose d'une nef du XV-XVIème

siècle avec une chapelle au nord. On voyait en 1680 dans la chapelle nord

l'enfeu des seigneurs des Coudrays. Les bénitiers datent du XVIème siècle. La

sacristie date de 1856. Le retable du maître-autel, oeuvre de Jean

Blanchard, date de 1809 et abrite la statue du Christ entouré de saint

Martin et de saint Laurent. Le porche, muni de bancs, date du XVIème siècle. On voit au sud-ouest un reste de litre qui portait

les armes des seigneurs de la Chesnaye en Parigné. Le

seigneur de la Chesnaye se disait fondateur de l'église de Villamée, où

il avait ses banc, enfeu et lisière. On a trouvé en 1910,

sur le mur sud de l'intérieur de l'église des peintures du XVIème

siècle. L'église renferme plusieurs pierres tombales dont celle des

seigneurs de Coudray qui avaient jadis (au XVème siècle) droit de banc,

d'enfeu dans la chapelle Notre-Dame, située au nord de l'église de

Villamée. Le portail de l'entrée du cimetière date du XVIème siècle. On a trouvé en 1910 sur le

mur sud de l'intérieur de l'église des peintures du XVIème siècle qui n'existent plus ;

![]() le

prieuré Saint-Martin (XVIIème siècle), situé à proximité de l'église

Saint-Martin et jadis membre de l'abbaye du Mont Saint-Michel. «

D'or à une croix ancrée de gueules » (Armorial général ms. de

1698). En 990, Conan, comte de Rennes, donna à l'abbaye du Mont Saint-Michel

quatre villages nommés Ville-Amois, Passillé, Lislèle et Ville-Perdue,

avec toutes les terres qui en dépendaient, « Villam Amois et villam

Passilei et villam lssel et Villam Perdutit » (Dom Morice, Preuves de

l'Histoire de Bretagne, I, 350). Conan, en faisant don de ces terres à

l'abbaye, lui concéda en même temps tous les droits de juridiction sur

leurs habitants, à raison des crimes ou délits qu'ils pourraient commettre

eux-mêmes dans leur circonscription ; mais il réserva à sa justice

ordinaire la connaissance des crimes et délits qui pourraient y être

commis par des étrangers, comme aussi celle des crimes et délits commis

par les hommes des moines en dehors des limites de leur domaine (nota : En

1301, le prieur de Villamée fit reconnaître par le seigneur de Fougères

son droit « de pouvoir congnoistre des crimes dans l'estendue de la

seigneurie du susdit prioré » - D. Le Roy, Recherches sur le Mont

Saint-Michel). « Les religieux, en prenant possession des terres qu'ils devaient à

la libéralité de Conan, y construisirent, pour les biens spirituels de

leurs tenanciers, une église au lieu de Ville-Amois, dont elle emprunta le

nom, devenu plus tard Villamée. Cette église, ils la possédèrent pendant

un demi-siècle dans toutes les conditions des autres églises, c'est-à-dire

dans une complète dépendance de l'Ordinaire, tant sous le rapport de la

juridiction que sous celui des redevances et autres devoirs. Mais en 1050

Main, pour lors évêque de Rennes, renonça en son nom et au nom de ses

successeurs à tous les droits qu'il pouvait prétendre sur elle, ainsi que

sur l'église de Poilley, et en fit l'abandon complet à l'abbaye du Mont

Saint-Michel » (M. Maupillé, Notices historiques sur le canton de

Louvigné-du-Désert). Ce don du patronage des deux églises de Villamée et

de Poilley fut confirmé en 1164 par Etienne, évêque de Rennes, et en 1184

par Philippe, son successeur. Etienne fit cette confirmation

très-solennellement, le 30 septembre, dans le monastère de Sainte-Croix de

Vitré ; il abandonna aux religieux du Mont Saint-Michel les deux églises

en question, avec toutes leurs dépendances, « ecclesiam Ville Amois cum

pertinenciis suis, et ecclesiam de Polleio cum pertinenciis suis », et

autorisa les moines à posséder toute espèce de bénéfices dans son

diocèse, « beneficia tam mundana quam ecclesiastica ». Raoul,

archidiacre de Rennes, approuva cet acte, fait en présence du chantre Elie,

d'Even, chapelain de l'évêque, de Jean, doyen de Vitré, de Philippe de

Poilley, etc. En 1179 le pape Alexandre III confirma, de son côté, le Mont

Saint-Michel en possession de ces églises, « ecclesiam de Poleio et

ecclesiam de Villamers, cum villa ipsa et aliis earum pertinenciis »

(Chronique de Robert de Thorigny, abbé du Mont Saint-Michel, II, 272 et

317). Les donations qui précèdent donnèrent naissance au prieuré de

Villamée, dont l'église de Poilley devint une annexe. Les barons de

Fougères approuvèrent volontiers toutes ces libéralités faites dans leur

territoire à l'abbaye du Mont Saint-Michel ; mais ils se réservèrent un

droit de « mangier ô tous ses nécessaires pour eux et tous leurs gens,

une fois l'an, pour un jour et pour une nuit, au prieuré de Villamer ».

Lorsque les rois de France devinrent seigneurs de Fougères, les religieux

demandèrent à Philippe de Valois de renoncer à ce droit, et ce prince

voulut bien y consentir en 1324 (Bibliothèque Nationale ms. lat., n°

22357). Vers la fin du XIVème siècle, le prieur de Villamée refusa

d'admettre d'autres moines près de lui, ce qui irrita tellement le seigneur

de Fougères qu'il fit saisir en 1397 le revenu de ce prieuré « tant

pour la nourriture et entretien de deux religieux en iceluy prieuré, devant

demeurer avec le prieur, que pour les reparations qui estoient necessitées

d'y estre faictes. Par là on peut juger, dit dom Le Roy, quels estoient les

moines qui habitoient seuls ès prieurés », et combien fut sage

l'abbé Pierre Le Roy, qui à cette époque éteignit un grand nombre de ces

« prieurés champêtres » pour obliger ses religieux à vivre

régulièrement en communauté. En 1652, le domaine proche du prieuré de

Villamée se composait de : la maison priorale, avec cellier, étable, cour

devant et jardin derrière, le tout situé près l'église et le cimetière

; — la métairie du Prieuré, contenant environ 40 journaux de terre, avec

ses maisons, granges, jardins, vivier, etc. ; — l'étang et le moulin de

Villamée, auquel les vassaux étaient tenus porter leurs grains ; — un

petit bois de chênes, etc. Les moines possédaient, en outre, d'assez

nombreux fiefs : en Villamée, les fiefs de la Touche, de la Bouvrie, de la

Touraille, des Isabelles, de Lislèle, de la Charrière, de la Tréhonnais,

des Coudrais, de Ville-Perdue, et le Fief-aux-Moines ;

— en Poilley, le fief du Bourg ; — en Parigné,

le fief du Haut-Pays, de Dohin et des Bayettes (nota : une partie de ces

fiefs avaient été aliénées au XVIème siècle, mais les prieurs en

firent rentrer un bon nombre au siècle suivant). Le prieur de Villamée

avait droit de haute, moyenne et basse justice dans toute l'étendue de ces

fiefs ; — droit de cep et collier au bourg de Villamée ; — droit de

mettre les délinquants aux prisons de Fougères, à raison de quel droit il

devait à la cour de cette baronnie une rente de 7 livres appelée garde. Il

avait, de plus, droit de terrage dans toutes les terres dépendant du

prieuré, sauf dans le fief du bourg de Poilley, droit qui consistait dans

la levée de la douzième gerbe de tous les grains recueillis chaque année

; — droit de corvée pour faucher et faner ses foins, et en outre celui

d'exiger 2 deniers par chaque tête de porc et de tout bétail nourri dans

les fiefs de la Bouvrie, de la Touraille et de la Tréhonnais. Il avait

enfin droit d'enfeu, banc, armoiries, prééminences, et tous autres droits

de seigneur fondateur dans l'église de Villamée. L'une des charges du

prieur consistait en une rente de 40 livres qu'il devait à l'abbaye du Mont

Saint-Michel (Déclaration du prieuré en 1652 et 1680). Quand arriva la

Révolution, le prieuré de Villamée était depuis longtemps tombé en

commende ; ses revenus furent estimés en 1790 comme il suit : métairie,

800 livres ; — moulin, 600 livres ; — rentes seigneuriales, 30 livres ,

— et grosses dîmes, 2000 livres ; le tout donnait au prieur un revenut

brut de 3430 livres , dont il fallait déduire les charges (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 27). Liste des prieurs : — Dom

Pierre Toustain offrit en 1559 à l'abbaye du Mont Saint-Michel un beau

reliquaire portant cette inscription : « Anno dni 1559 frater Petrus

Toustain prior prioratus de Villa Maris fecit hoc fieri ». — René de

la Haye Saint-Hilaire, prieur de Saint-Brice, rendit aveu au roi le 29 août

1553 ; il jouissait encore en commende de Villamée en 1565. — Dom

Guillaume du Chesnay rendit aveu au roi en 1606 ; il devint prieur claustral

du Mont Saint-Michel tout en conservant son prieuré de Villamée ;

décédé le 30 novembre 1617 et inhumé au Mont, dans la chapelle Saint-Aubert).

— Dom Louis de Vion, religieux de l'abbaye de Saint-Denis, rendit aveu au

roi le 5 septembre 1624. — Dom Albert Barbet résigna en 1641. — Dom

Gabriel-Nicolas Ruault, Bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur, prit

possession le 23 mai 1641 et rendit aveu au roi le 3 juin suivant, puis le 6

décembre 1652 ; il résigna en 1658. — Dom Claude-Fulgence de Chabannes,

Bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur, prit possession le 9 janvier

1659. — Dom Jean-Baptiste-Guillaume de Bellegarde, prieur de Saint-Gildas

de Rhuys (1669). — Dom Fulgence de Chabannes possédait en 1676 le prieuré,

pour lequel il rendit aveu le 30 janvier 1681. — Dom Joseph Rosset, prieur

dès 1701 ; décédé en 1722. — Dom François Torquat, Bénédictin de

Saint-Melaine, nommé en 1722, résigna en 1746. — Dom Thomas-Julien

Lamandé, également religieux de Saint-Melaine, pourvu par l'abbé du Mont

Saint-Michel, prit possession le 9 février 1747. Ce prieur eut à repousser

les prétentions de Jean-Claude Marion, prêtre de Genève, et de Louis

Verchère, qui se firent pourvoir à Rome l'un en 1748, l'autre en 1750. Dom

Lamandé habita successivement les monastères de Saint-Melaine, Solesmes,

Landévennec, Quimperlé et le Pirmil, et résigna en 1780 en faveur du

suivant. — Jean-François du Breuilh, acolyte de Paris, fut pourvu en décembre

1780 et fut le dernier prieur de Villamée ; il fit lui-même la déclaration

des biens de son bénéfice en 1790 (abbé Guillotin de Corson) ;

le

prieuré Saint-Martin (XVIIème siècle), situé à proximité de l'église

Saint-Martin et jadis membre de l'abbaye du Mont Saint-Michel. «

D'or à une croix ancrée de gueules » (Armorial général ms. de

1698). En 990, Conan, comte de Rennes, donna à l'abbaye du Mont Saint-Michel

quatre villages nommés Ville-Amois, Passillé, Lislèle et Ville-Perdue,

avec toutes les terres qui en dépendaient, « Villam Amois et villam

Passilei et villam lssel et Villam Perdutit » (Dom Morice, Preuves de

l'Histoire de Bretagne, I, 350). Conan, en faisant don de ces terres à

l'abbaye, lui concéda en même temps tous les droits de juridiction sur

leurs habitants, à raison des crimes ou délits qu'ils pourraient commettre

eux-mêmes dans leur circonscription ; mais il réserva à sa justice

ordinaire la connaissance des crimes et délits qui pourraient y être

commis par des étrangers, comme aussi celle des crimes et délits commis

par les hommes des moines en dehors des limites de leur domaine (nota : En

1301, le prieur de Villamée fit reconnaître par le seigneur de Fougères

son droit « de pouvoir congnoistre des crimes dans l'estendue de la

seigneurie du susdit prioré » - D. Le Roy, Recherches sur le Mont

Saint-Michel). « Les religieux, en prenant possession des terres qu'ils devaient à

la libéralité de Conan, y construisirent, pour les biens spirituels de

leurs tenanciers, une église au lieu de Ville-Amois, dont elle emprunta le

nom, devenu plus tard Villamée. Cette église, ils la possédèrent pendant

un demi-siècle dans toutes les conditions des autres églises, c'est-à-dire

dans une complète dépendance de l'Ordinaire, tant sous le rapport de la

juridiction que sous celui des redevances et autres devoirs. Mais en 1050

Main, pour lors évêque de Rennes, renonça en son nom et au nom de ses

successeurs à tous les droits qu'il pouvait prétendre sur elle, ainsi que

sur l'église de Poilley, et en fit l'abandon complet à l'abbaye du Mont

Saint-Michel » (M. Maupillé, Notices historiques sur le canton de

Louvigné-du-Désert). Ce don du patronage des deux églises de Villamée et

de Poilley fut confirmé en 1164 par Etienne, évêque de Rennes, et en 1184

par Philippe, son successeur. Etienne fit cette confirmation

très-solennellement, le 30 septembre, dans le monastère de Sainte-Croix de

Vitré ; il abandonna aux religieux du Mont Saint-Michel les deux églises

en question, avec toutes leurs dépendances, « ecclesiam Ville Amois cum

pertinenciis suis, et ecclesiam de Polleio cum pertinenciis suis », et

autorisa les moines à posséder toute espèce de bénéfices dans son

diocèse, « beneficia tam mundana quam ecclesiastica ». Raoul,

archidiacre de Rennes, approuva cet acte, fait en présence du chantre Elie,

d'Even, chapelain de l'évêque, de Jean, doyen de Vitré, de Philippe de

Poilley, etc. En 1179 le pape Alexandre III confirma, de son côté, le Mont

Saint-Michel en possession de ces églises, « ecclesiam de Poleio et

ecclesiam de Villamers, cum villa ipsa et aliis earum pertinenciis »

(Chronique de Robert de Thorigny, abbé du Mont Saint-Michel, II, 272 et

317). Les donations qui précèdent donnèrent naissance au prieuré de

Villamée, dont l'église de Poilley devint une annexe. Les barons de

Fougères approuvèrent volontiers toutes ces libéralités faites dans leur

territoire à l'abbaye du Mont Saint-Michel ; mais ils se réservèrent un

droit de « mangier ô tous ses nécessaires pour eux et tous leurs gens,

une fois l'an, pour un jour et pour une nuit, au prieuré de Villamer ».

Lorsque les rois de France devinrent seigneurs de Fougères, les religieux

demandèrent à Philippe de Valois de renoncer à ce droit, et ce prince

voulut bien y consentir en 1324 (Bibliothèque Nationale ms. lat., n°

22357). Vers la fin du XIVème siècle, le prieur de Villamée refusa

d'admettre d'autres moines près de lui, ce qui irrita tellement le seigneur

de Fougères qu'il fit saisir en 1397 le revenu de ce prieuré « tant

pour la nourriture et entretien de deux religieux en iceluy prieuré, devant

demeurer avec le prieur, que pour les reparations qui estoient necessitées

d'y estre faictes. Par là on peut juger, dit dom Le Roy, quels estoient les

moines qui habitoient seuls ès prieurés », et combien fut sage

l'abbé Pierre Le Roy, qui à cette époque éteignit un grand nombre de ces

« prieurés champêtres » pour obliger ses religieux à vivre

régulièrement en communauté. En 1652, le domaine proche du prieuré de

Villamée se composait de : la maison priorale, avec cellier, étable, cour

devant et jardin derrière, le tout situé près l'église et le cimetière

; — la métairie du Prieuré, contenant environ 40 journaux de terre, avec

ses maisons, granges, jardins, vivier, etc. ; — l'étang et le moulin de

Villamée, auquel les vassaux étaient tenus porter leurs grains ; — un

petit bois de chênes, etc. Les moines possédaient, en outre, d'assez

nombreux fiefs : en Villamée, les fiefs de la Touche, de la Bouvrie, de la

Touraille, des Isabelles, de Lislèle, de la Charrière, de la Tréhonnais,

des Coudrais, de Ville-Perdue, et le Fief-aux-Moines ;

— en Poilley, le fief du Bourg ; — en Parigné,

le fief du Haut-Pays, de Dohin et des Bayettes (nota : une partie de ces

fiefs avaient été aliénées au XVIème siècle, mais les prieurs en

firent rentrer un bon nombre au siècle suivant). Le prieur de Villamée

avait droit de haute, moyenne et basse justice dans toute l'étendue de ces

fiefs ; — droit de cep et collier au bourg de Villamée ; — droit de

mettre les délinquants aux prisons de Fougères, à raison de quel droit il

devait à la cour de cette baronnie une rente de 7 livres appelée garde. Il

avait, de plus, droit de terrage dans toutes les terres dépendant du

prieuré, sauf dans le fief du bourg de Poilley, droit qui consistait dans

la levée de la douzième gerbe de tous les grains recueillis chaque année

; — droit de corvée pour faucher et faner ses foins, et en outre celui

d'exiger 2 deniers par chaque tête de porc et de tout bétail nourri dans

les fiefs de la Bouvrie, de la Touraille et de la Tréhonnais. Il avait

enfin droit d'enfeu, banc, armoiries, prééminences, et tous autres droits

de seigneur fondateur dans l'église de Villamée. L'une des charges du

prieur consistait en une rente de 40 livres qu'il devait à l'abbaye du Mont

Saint-Michel (Déclaration du prieuré en 1652 et 1680). Quand arriva la

Révolution, le prieuré de Villamée était depuis longtemps tombé en

commende ; ses revenus furent estimés en 1790 comme il suit : métairie,

800 livres ; — moulin, 600 livres ; — rentes seigneuriales, 30 livres ,

— et grosses dîmes, 2000 livres ; le tout donnait au prieur un revenut

brut de 3430 livres , dont il fallait déduire les charges (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 27). Liste des prieurs : — Dom

Pierre Toustain offrit en 1559 à l'abbaye du Mont Saint-Michel un beau

reliquaire portant cette inscription : « Anno dni 1559 frater Petrus

Toustain prior prioratus de Villa Maris fecit hoc fieri ». — René de

la Haye Saint-Hilaire, prieur de Saint-Brice, rendit aveu au roi le 29 août

1553 ; il jouissait encore en commende de Villamée en 1565. — Dom

Guillaume du Chesnay rendit aveu au roi en 1606 ; il devint prieur claustral

du Mont Saint-Michel tout en conservant son prieuré de Villamée ;

décédé le 30 novembre 1617 et inhumé au Mont, dans la chapelle Saint-Aubert).

— Dom Louis de Vion, religieux de l'abbaye de Saint-Denis, rendit aveu au

roi le 5 septembre 1624. — Dom Albert Barbet résigna en 1641. — Dom

Gabriel-Nicolas Ruault, Bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur, prit

possession le 23 mai 1641 et rendit aveu au roi le 3 juin suivant, puis le 6

décembre 1652 ; il résigna en 1658. — Dom Claude-Fulgence de Chabannes,

Bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur, prit possession le 9 janvier

1659. — Dom Jean-Baptiste-Guillaume de Bellegarde, prieur de Saint-Gildas

de Rhuys (1669). — Dom Fulgence de Chabannes possédait en 1676 le prieuré,

pour lequel il rendit aveu le 30 janvier 1681. — Dom Joseph Rosset, prieur

dès 1701 ; décédé en 1722. — Dom François Torquat, Bénédictin de

Saint-Melaine, nommé en 1722, résigna en 1746. — Dom Thomas-Julien

Lamandé, également religieux de Saint-Melaine, pourvu par l'abbé du Mont

Saint-Michel, prit possession le 9 février 1747. Ce prieur eut à repousser

les prétentions de Jean-Claude Marion, prêtre de Genève, et de Louis

Verchère, qui se firent pourvoir à Rome l'un en 1748, l'autre en 1750. Dom

Lamandé habita successivement les monastères de Saint-Melaine, Solesmes,

Landévennec, Quimperlé et le Pirmil, et résigna en 1780 en faveur du

suivant. — Jean-François du Breuilh, acolyte de Paris, fut pourvu en décembre

1780 et fut le dernier prieur de Villamée ; il fit lui-même la déclaration

des biens de son bénéfice en 1790 (abbé Guillotin de Corson) ;

![]() la

croix de l'enclos paroissial (XVIIème siècle) ;

la

croix de l'enclos paroissial (XVIIème siècle) ;

![]() la

croix (1710), située au lieu-dit Noë-Gérard ;

la

croix (1710), située au lieu-dit Noë-Gérard ;

![]() la

croix de mission (1931) ;

la

croix de mission (1931) ;

![]() l'ancien

presbytère (XVIIIème siècle) ;

l'ancien

presbytère (XVIIIème siècle) ;

![]() le

manoir du Haut-Coudray (XVIIème siècle), situé route du Chatellier. Il

possédait autrefois un colombier. Le domaine du Haut-Coudray est la

propriété des seigneurs Coudrais jusqu'en 1416. Les seigneurs du

Bas-Coudray étaient la famille de Crochenne seigneurs de Vauhoudin en 1513.

Il appartient ensuite aux familles Harpin seigneurs de la Chesnaye (en 1532

et en 1579), de Malenoë seigneurs de la Chesnaye (en 1623), Gaucher

seigneurs du Verger (en 1652), Cochard sieurs des Châteaux (en 1705),

Larcher (en 1705), Fournier (en 1754), le Cordier (en 1774). Il est uni à

la châtellenie de la Chesnaye en 1572, puis distrait en 1652 ;

le

manoir du Haut-Coudray (XVIIème siècle), situé route du Chatellier. Il

possédait autrefois un colombier. Le domaine du Haut-Coudray est la

propriété des seigneurs Coudrais jusqu'en 1416. Les seigneurs du

Bas-Coudray étaient la famille de Crochenne seigneurs de Vauhoudin en 1513.

Il appartient ensuite aux familles Harpin seigneurs de la Chesnaye (en 1532

et en 1579), de Malenoë seigneurs de la Chesnaye (en 1623), Gaucher

seigneurs du Verger (en 1652), Cochard sieurs des Châteaux (en 1705),

Larcher (en 1705), Fournier (en 1754), le Cordier (en 1774). Il est uni à

la châtellenie de la Chesnaye en 1572, puis distrait en 1652 ;

![]() le

puits (XVIème siècle), situé au lieu-dit La Porte ;

le

puits (XVIème siècle), situé au lieu-dit La Porte ;

![]() le

puits (XVIème siècle), situé au lieu-dit La Touche ;

le

puits (XVIème siècle), situé au lieu-dit La Touche ;

![]() le

puits (XVIème siècle), situé au lieu-dit La Petite-Bouvie ;

le

puits (XVIème siècle), situé au lieu-dit La Petite-Bouvie ;

![]() la

maison (XVIème siècle), située au lieu-dit La Haute-Meslerais. Il s'agit

de l'ancien manoir de Mellerayes. Propriété de la famille

Berthault sieurs de Pontpierre en 1673, puis de la famille de la Marzelle

sieurs de Beaumesnil en 1748 ;

la

maison (XVIème siècle), située au lieu-dit La Haute-Meslerais. Il s'agit

de l'ancien manoir de Mellerayes. Propriété de la famille

Berthault sieurs de Pontpierre en 1673, puis de la famille de la Marzelle

sieurs de Beaumesnil en 1748 ;

![]() la

maison (XVIIème siècle), située au lieu-dit Lillèle. Cette maison est

aussi appelée "Villa Issel" et fait partie de la donation à

l'abbaye du Mont-Saint-Michel ;

la

maison (XVIIème siècle), située au lieu-dit Lillèle. Cette maison est

aussi appelée "Villa Issel" et fait partie de la donation à

l'abbaye du Mont-Saint-Michel ;

![]() la

maison (XVIIème siècle), située au lieu-dit La Violette ;

la

maison (XVIIème siècle), située au lieu-dit La Violette ;

![]() la

maison (XVIIème siècle), située au lieu-dit La Sétayère ;

la

maison (XVIIème siècle), située au lieu-dit La Sétayère ;

![]() la

maison (XVII-XVIIIème siècle), située au lieu-dit Monberrouault ;

la

maison (XVII-XVIIIème siècle), située au lieu-dit Monberrouault ;

![]() les moulins

à eau de Villamé et du Coudray ;

les moulins

à eau de Villamé et du Coudray ;

A signaler aussi :

![]() l'ancien

manoir du Bas-Coudray, situé route du Chatellier ;

l'ancien

manoir du Bas-Coudray, situé route du Chatellier ;

![]() l'ancien

manoir de Mesguérin. Propriété successive des familles Pichart (en 1412),

le Pelletier (en 1430), Frétay (en 1670). Il est ensuite partagé en 1680.

Le Petit-Mesguérin devient la propriété de la famille le Mercier sieurs

de la Pichardaye, puis passe ensuite entre les mains des Hospitalières de

Saint-Nicolas de Fougères en 1731. Le Grand-Mesguérin devient la

propriété de la famille de Brégel, puis des Hospitalières et des

familles Doudart sieurs des Hayes en 1748, et Saint-Germain seigneurs du Haume en 1789 ;

l'ancien

manoir de Mesguérin. Propriété successive des familles Pichart (en 1412),

le Pelletier (en 1430), Frétay (en 1670). Il est ensuite partagé en 1680.

Le Petit-Mesguérin devient la propriété de la famille le Mercier sieurs

de la Pichardaye, puis passe ensuite entre les mains des Hospitalières de

Saint-Nicolas de Fougères en 1731. Le Grand-Mesguérin devient la

propriété de la famille de Brégel, puis des Hospitalières et des

familles Doudart sieurs des Hayes en 1748, et Saint-Germain seigneurs du Haume en 1789 ;

![]() l'ancien

manoir de la Pichardaye. Propriété successive des familles Bateur ou

Batteur seigneurs du Haut-Chastellier (en 1415), de Romilley seigneurs de la

Chevalaye (en 1456), de Jeanne de Servaude épouse de Pierre de la Valette

seigneur du Bois-Mellet (au début du XVIIème siècle), Hardy seigneurs du

Plessis-Hardy, le Mercier (en 1622 et en 1695), puis des Hospitalières de

Saint-Nicolas de Fougères en 1731 et en 1789 ;

l'ancien

manoir de la Pichardaye. Propriété successive des familles Bateur ou

Batteur seigneurs du Haut-Chastellier (en 1415), de Romilley seigneurs de la

Chevalaye (en 1456), de Jeanne de Servaude épouse de Pierre de la Valette

seigneur du Bois-Mellet (au début du XVIIème siècle), Hardy seigneurs du

Plessis-Hardy, le Mercier (en 1622 et en 1695), puis des Hospitalières de

Saint-Nicolas de Fougères en 1731 et en 1789 ;

![]() l'ancien

manoir de la Chevalaye. Propriété successive des familles de Romilley (en

1456), Pigeon (en 1653), de la Vieuxville (en 1680) ;

l'ancien

manoir de la Chevalaye. Propriété successive des familles de Romilley (en

1456), Pigeon (en 1653), de la Vieuxville (en 1680) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de VILLAMEE

Les principales justices seigneuriales s'exerçant jadis en Villamée, sous l'appel du sénéchal de Fougères, étaient celles : du Prieuré ; de Saint-Brice par les Acres ; du Châtellier ; de Marigny ; de Bonteville ; du Bois-Guy, etc...

Voir

![]() "

Seigneuries,

domaines seigneuriaux et mouvances de Villamée

".

"

Seigneuries,

domaines seigneuriaux et mouvances de Villamée

".

A la montre de 1541 des feudataires de l'évêché de Rennes il n'est mentionnée aucune personne de "Villameix".

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.