|

Bienvenue chez les Nonaisiens |

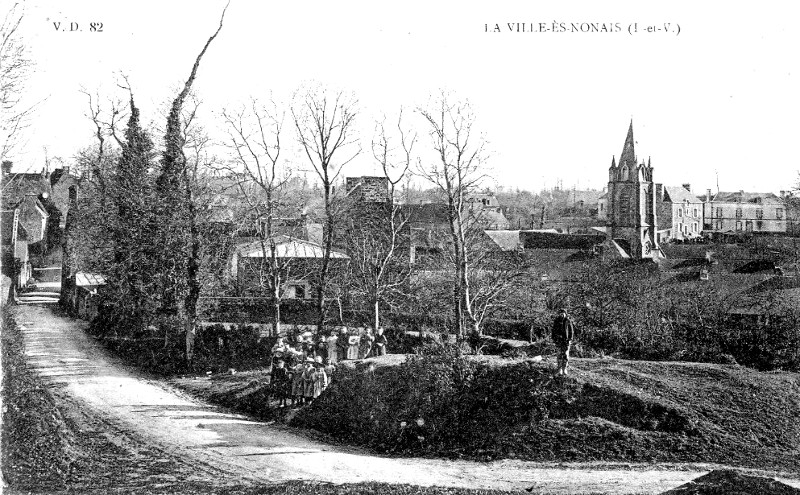

LA VILLE-ES-NONAIS |

Retour page d'accueil Retour Canton de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine

La commune de

La Ville-ès-Nonais ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de LA VILLE-ES-NONAIS

La Ville-ès-Nonais vient de « La Ville aux Nonnes », un prieuré de femmes dépendant de l’abbaye Saint-Sulpice-des-Bois (près de Rennes).

En 1100, un hôpital (avec une chapelle dédiée à saint Jean-Baptiste) est construit par les hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem sur les bords de la Rance, près de Port-Stablon (qui se nomme actuellement Port-Saint-Jean).

D'autre part, l'Abbaye de Saint-Sulpice, près de Rennes est confirmée en 1161 par le pape Alexandre III dans la possession de la Chapelle Sainte-Marie de Stablon, située sur l'emplacement actuel du bourg de la Ville-es-Nonais, et elle y fonde un prieuré qui donne son nom au village (Ville aux Nonnes). La chapelle priorale datait, dit-on, de l'époque romane et devient frairienne en 1621, lorsque les religieuses rejoignent leur Abbaye, puis elle est reconstruite en 1846.

Le Pouillé de Rennes stipule que La Ville-ès-Nonnains (aujourd'hui Ville-ès-Nonais) était au moyen-âge, comme l'indique son nom, un monastère de femmes, dépendant de l'abbaye de Saint-Sulpice-des-Bois et situé dans la paroisse de Saint-Suliac. Après le départ des religieuses, obligées en 1621 de rentrer toutes dans la clôture abbatiale de Saint-Sulpice, la chapelle priorale de la Ville-ès-Nonais fut considérée comme frairienne et servit aux paroissiens de Saint-Suliac habitant ce quartier. Ce fut alors que par testament en date du 27 octobre 1646, Jean de Taillefer, archidiacre de Dinan et recteur de Saint-Sulliac, seigneur de Bellisle et du Vaudoré (nota : le manoir du Vaudoré, situé près du prieuré de la Ville-ès-Nonais, appartint en 1513 à Guy Gouyon, en 1539 à Amaury Gouyon, seigneur de la Moussaye, en 1624 à Jean de Taillefer, et en 1681 à Servanne Grout, veuve de Pierre Miniac, sieur de la Moinerie. - Quant à Bellisle, c'était aussi un manoir sis en Saint-Suliac, mais déjà ruiné en 1513), fonda en cette chapelle, « joignant le pourpris du manoir du Vaudoré », une chapellenie en l'honneur de sainte Anne. Cette fondation consistait en une messe suivie d'un catéchisme tous les dimanches et fêtes. Les jours de fêtes réservées, telles que Noël, l'Epiphanie, Pâques, la Pentecôte, saint Suliac et la Toussaint, le chapelain devait dire la messe en l'église de Saint-Suliac à l'autel de Notre-Dame et la faire suivre de prières nominales avec De profundis, récités sur l'enfeu du père du testateur. Ce dernier légua au chapelain de Sainte-Anne 9 journaux de terre au marais de Bellisle, et 150 livres. une fois payées seulement (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 128). Les chapelains desservant cette fondation furent Gabriel Chouesmin, présenté par le fondateur lui-même, — Noël Guénard (1718), — Nicolas Ameline (1736), — Jacques Aubrée, décédé en 1788, — François Contin, pourvu le 6 septembre 1788, — et Pierre Pitel. Ce dernier, qui desservait en même temps la chapelle du Bignon, en Saint-Suliac, déclara en 1790 que ses deux bénéfices lui rapportaient 552 livres de revenu net (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29). Cédée pendant la Révolution, par la Nation, à Mme Fouqueux, pour remboursement d'argent placé sur les biens du clergé, la chapelle de la Ville-ès-Nonais fut léguée par cette dame à la fabrique de Saint-Suliac le 28 juillet 1807 ; un décret impérial, daté du 29 octobre 1808, autorisa l'acceptation de ce legs. Louis-Mathurin Bernard du Hautcilly, ancien chanoine de Saint-Malo, vint vers cette époque à La Ville-ès-Nonais desservir la vieille chapelle, rendue ainsi au culte ; il y mourut le 8 octobre 1826, en odeur de sainteté. Après sa mort, les vicaires de Saint-Suliac célébrèrent la messe chaque dimanche à La Ville-ès-Nonais. Mais en 1846 les habitants de La Ville-ès-Nonais sollicitèrent leur séparation de Saint-Suliac et l'érection de leur chapelle en église paroissiale. Leurs voeux furent exaucés, et la nouvelle paroisse de La Ville-ès-Nonais, dont le territoire fut distrait de Saint-Suliac, fut érigée par ordonnance royale en date du 19 octobre 1847 et ordonnance épiscopale datée du 1er novembre suivant (Pouillé de Rennes).

Le territoire qui s’appelle Stablon ou Establon avant l’arrivée des bénédictines, se nomme par la suite La Ville aux Nonnes ou La Ville-ès-Nonais. La fondation de La Ville-ès-Nonais (ou Ville-ès-Nonnains), « La Ville aux Nonnes », un prieuré de femmes, est une ancienne dépendance de l’abbaye Saint-Sulpice-des-Bois de Rennes. Le territoire de La Ville-ès-Nonais dépend jusqu'en 1847 de la paroisse de Saint-Suliac (ancien évêché de Saint-Malo). La Ville-ès-Nonais devient paroisse indépendante le 1er novembre 1847 sous le nom de Sainte-Anne sur Rance [Note : Elle ne gardera pas ce nom bien longtemps, reprenant celui du surnom de ses fondateurs, les nonnains, dès 1849], et est érigée en commune en 1850.

Voir

![]() "

L'abbaye

du Nid-de-Merle ou de Saint-Sulpice-des-Bois

".

"

L'abbaye

du Nid-de-Merle ou de Saint-Sulpice-des-Bois

".

Voir

![]() "

Le

territoire Stablon ou Establon

".

"

Le

territoire Stablon ou Establon

".

Voir

![]() "

Port-Stablon

ou Port-Saint-Jean, en la Ville-ès-Nonais

".

"

Port-Stablon

ou Port-Saint-Jean, en la Ville-ès-Nonais

".

Note 1 : Plusieurs lieux-dits : la Baguais, Doslet, Pontlivard, le Port Saint-Jean et Vaudoré.

Note 2 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de la Ville-ès-Nonais : - Jean-Marie Bodin (1847, né à Saint-Lunaire en 1803 et décédé en 1872). - Emmanuel Dupont (1872-1876, né à Saint-Servan en 1807). - Pierre-Thomas Cordon (1876, né à Pleurtuit en 1833). - Pierre Samson (1890, né à Pleurtuit en 1839). - Charles Savouret (1894, né à Saint-Père, en 1853). - Eugène Lohier (1925, né à Cancale en 1876). - François Durand (1936, né à Miniac-Morvan en 1874). - Aristide Jamet (1947, né à Cancale en 1898). - Joseph Auffret (1953, né à Saint-Coulomb en 1909),... Liste non exhaustive des vicaires de la Ville-ès-Nonais : Lemarchand, 1848. — Duclos, 1869. — Gautier, 1872. — Lebret, 1881. — Soufflet, 1882. — Lohier, 1901 .... En 1925, d'un commun accord avec son vicaire, M. l'abbé Savouret obtint la nomination de M. Lohier pour lui succéder comme recteur. M. l'abbé Savouret resta cependant au presbytère jusqu'à sa mort, survenue le 25 avril 1931. Ils travaillèrent donc dans la paroisse l'un pendant trente-sept ans, l'autre pendant trente-cinq ans.

Note 3 : Dans le passé, la paroisse de la Ville-ès-Nonais a donné de nombreux prêtres à l'Eglise. En 1900 ils étaient treize vivants. En 1957, ils ne sont plus que deux. C'est l'indice de la décadence religieuse de la paroisse. Dieu sème toujours les vocations. Mais elles ne s'épanouissent pas parce qu'elles ne trouvent un terrain favorable ni dans la paroisse, ni dans les familles, ni dans le coeur des jeunes. Voici la liste non exhaustive des prêtres de la paroisse de la Ville-ès-Nonais nés depuis sa fondation, avec les dates de naissance (N.), d'ordination (O.), de décès (D.) : Jean Taillefer : N. 1847 ; O. 1873 ; D. 1931. — Ange Hativel : N. 1852 ; O. 1878 ; D. 1927. — Mato Lecourtois : N. 1853 ; O. 1879 ; D. 1909. — Marie-Ange Legaignoux : N. 1854 ; O. 1878 ; D. 1937. — Henri Lecoulant : N. 1859 ; O. 1883 ; D. 1944. — Joseph Guerlavas : N. 1859 ; O. 1885 ; D. 1899. — Louis Lecourtois : N. 1861 ; O. 1885 ; D. 1920. — Joseph Vilala : N. 1863 ; O. 1886 ; D. 1927. — François Lemée : N. 1863 ; O. 1887 ; D. 1928. — Jean-B. Brindejonc : N. 1864 ; O. 1887 ; D. 1930. — Joseph Lefeuvre : N. 1871 ; O. 1898 ; D. 1931. — François Durand : N. 1872 ; O. 1897 ; D. 1900. — Ange Lefeuvre : N. 1873 ; O. 1898 ; D. 1929. — Joseph Grignard : N. 1883 ; O. 1908 ; D. 1909. — Jean-M. Dervilly : N. 1889 ; O. 1914. — Yves Brindejonc : N. 1913 ; O. 1939. ...

Note 4 : liste non exhaustive des maires de la Ville-ès-Nonais : 1850. Etienne Brulé. — 1865. Julien Galène. — 1874. Etienne Brulé (le même). — 1878. Pierre Furet. — 1879. Louis Lecœur. — 1881. Etienne Brulé (le même). — 1889. Etienne Brulé, fils. — 1932. François Hilaire. — 1939. Jules Legaignoux. — 1940. Suliac Simon. — 1941. Jean Hervé. — 1944. Hippolyte Picquet. — 1953. François Jambon. — ..... — 1975. Louis Roty. — 1980. Philippe Lecoulant. — 2001. Michel Lefeuvre. — 2020. Jean-Malo Cornée. — ...

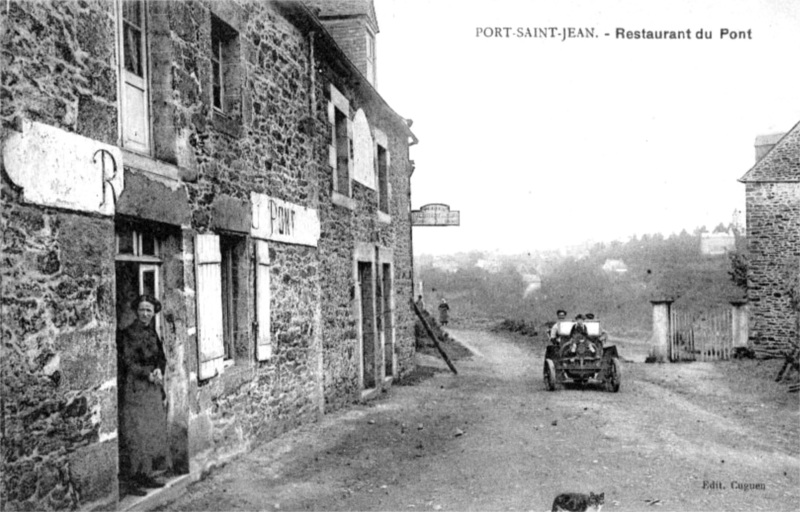

Note 5 : Quelques aménagements en la Ville-ès-Nonais : — En 1860 une route fut ouverte au Port-Saint-Jean pour descendre au bac. De nombreux bateaux venaient chercher au Port-Saint-Jean les pommes de tout l'arrondissement de Saint-Malo. Pour faciliter l'embarquement, la cale fut construite en 1897. — En 1909, la ligne du tramway Rennes-la Cotardais fut prolongée jusqu'à Saint-Malo via Ville-ès-Nonais. Le tramway fut remplacé par les cars en 1950. — La ligne téléphonique fut établie en 1910. On obtint en 1923, après quinze ans de réclamations pour « un établissement de facteur-receveur », une simple agence postale. — Le bourg fut électrifié en 1928 ; le Port-Saint-Jean et la Baguais, en 1929 ; Doslet, Pont-Livard et la Haute-Motte, en 1931 ; Vaubœuf et la Motte-Bily, en 1932. — A l'étude depuis 1901, mis trois fois en chantier, le Pont Saint-Hubert fut essayé le 20 octobre 1928 et inauguré officiellement le 11 août 1929. Le péage fut perçu jusqu'au 23 septembre 1933. Détruit par les Alliés le 12 juin 1944, il fut remis en construction en 1957. — Grâce à la générosité des paroissiens, la salle Sainte-Anne fut construite, la première partie en 1948, la seconde en 1951. — L'adduction d'eau fut effectuée en 1957 pour le bourg et les environs. Doslet bénéficia de l'installation faite par Châteauneuf en 1953. — La culture des primeurs cède à nouveau la place à celle du blé et surtout à l'élevage. La petitesse et l'éparpillement des pièces entravent la modernisation du matériel, atténuent le rendement et demandent le remembrement (abbé Auffret).

Note 6 : Démographie en 1957 : La marine est la seule carrière ouverte aux jeunes. Par suite du manque d'emploi et aussi de logement dans la commune, la population a baissé d'un tiers depuis un siècle : de 945 à 615 habitants. Cependant les Nonaisiens émigrent difficilement et reviennent toujours au pays dès qu'ils le peuvent. Bien des familles sont enracinées dans la paroisse depuis des siècles. Un tableau des origines, des activités et des âges donnera un portrait assez exact de la population. Sur 615 habitants, 425 sont originaires de la paroisse, 93 des paroisses limitrophes (Saint-Suliac, Saint-Père, Châteauneuf, Miniac-Morvan, Pleudihen, Plouër), 64 d'Ille-et-Vilaine, 18 des autres régions bretonnes (dont 14 des Côtes-du-Nord), 15 de hors-Bretagne (dont 6 de parents bretons). 25 % des habitants vivent de la terre, 24 % de la mer, 16 % de leur retraite, 14 % de leur salaire (ouvriers, employés, fonctionnaires), 9 % de leurs rentes ou assurances, 7 % de l'artisanat, 5 % du commerce. Les retraités sont en majeure partie des marins dont la plupart cultivent un peu de terre. Les marins en activité sont presque tous sur les navires de Commerce ; peu sur les navires de Pêche ou de Guerre. En 1957, la moitié des habitants ont moins de 32 ans ; 127 sont du XIXème siècle ; 50 ont plus de 70 ans (abbé Auffret).

Voir

![]() " Les

origines de La Ville-ès-Nonais

".

" Les

origines de La Ville-ès-Nonais

".

Voir

![]() " Le

Clos-Poulet ou Pays d'Aleth

".

" Le

Clos-Poulet ou Pays d'Aleth

".

Voir

![]() " Ethnographie

du Clos-Poulet

".

" Ethnographie

du Clos-Poulet

".

Voir

![]() " Saint-Suliac

(moine gallois et fils de Bromail) et ses légendes

".

" Saint-Suliac

(moine gallois et fils de Bromail) et ses légendes

".

Voir

![]() " Les

bénédictins de Saint-Florent en Saint-Florent-le-Veil

".

" Les

bénédictins de Saint-Florent en Saint-Florent-le-Veil

".

Voir

![]() " Doslet

et la Ville-ès-Nonais

".

" Doslet

et la Ville-ès-Nonais

".

Voir

![]() " La

Ville-ès-Nonais des Croisades à la Révolution

".

" La

Ville-ès-Nonais des Croisades à la Révolution

".

Voir

![]() " La

Ville-ès-Nonais durant la période révolutionnaire

".

" La

Ville-ès-Nonais durant la période révolutionnaire

".

Voir

![]() " La

séparation civile entre Saint-Fiacre et la Ville-ès-Nonais

".

" La

séparation civile entre Saint-Fiacre et la Ville-ès-Nonais

".

![]()

PATRIMOINE de LA VILLE-ES-NONAIS

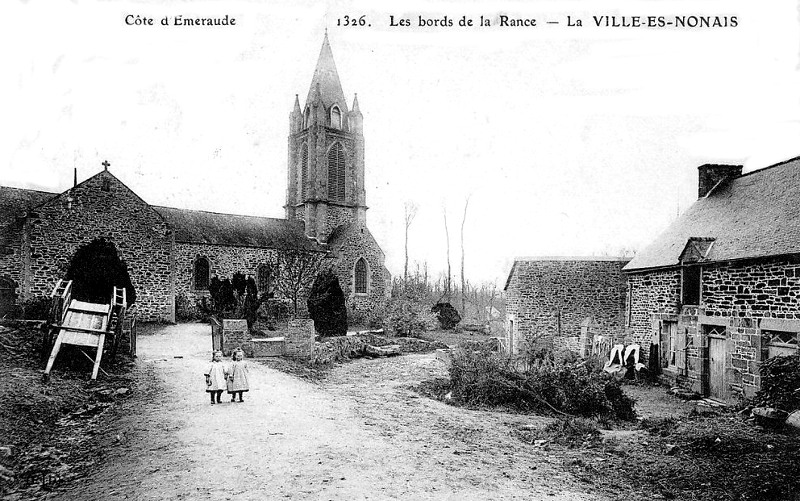

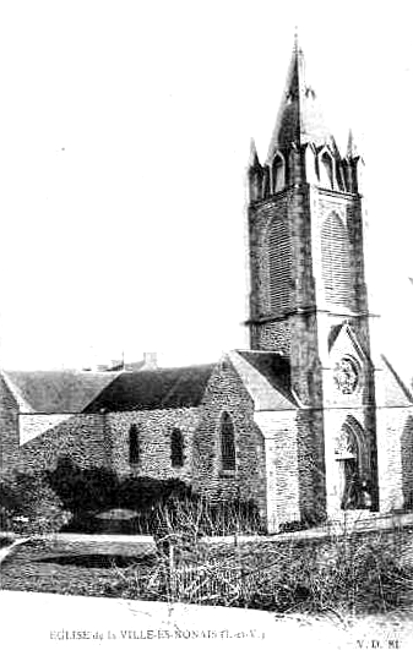

![]() l'église

Notre-Dame-Sainte-Anne (1854), oeuvre de l'architecte Hawke et édifiée à

l'emplacement d’une ancienne chapelle laissée par les religieuses après leur départ en 1621.

L'ancienne église priorale de La Ville-ès-Nonais était dédiée à la

Sainte Vierge, mais après la fondation de la chapellenie de Sainte-Anne, en

1646, elle fut regardée par le peuple comme consacrée à la sainte aïeule

de Jésus. Aussi la nouvelle paroisse a-t-elle été mise sous le même

patronage de sainte Anne. Cette vieille église n'existe plus ; on commença

en 1846 la construction de l'église actuelle, que bénit Mgr Saint-Marc le

11 mai 1854. C'est un édifice en forme de croix qui offre peu d'intérêt

(Pouillé de Rennes). Le confessionnal date de 1868. On y trouve un ex-voto marin du XIXème

siècle. Elle abrite une peinture intitulée "Ascension du

Christ" (XIXème siècle), ainsi que les statues de Sainte Marie

des Sablons (XV-XVIème siècle) et de Sainte Anne de la Ronce (XVIIème siècle) ;

l'église

Notre-Dame-Sainte-Anne (1854), oeuvre de l'architecte Hawke et édifiée à

l'emplacement d’une ancienne chapelle laissée par les religieuses après leur départ en 1621.

L'ancienne église priorale de La Ville-ès-Nonais était dédiée à la

Sainte Vierge, mais après la fondation de la chapellenie de Sainte-Anne, en

1646, elle fut regardée par le peuple comme consacrée à la sainte aïeule

de Jésus. Aussi la nouvelle paroisse a-t-elle été mise sous le même

patronage de sainte Anne. Cette vieille église n'existe plus ; on commença

en 1846 la construction de l'église actuelle, que bénit Mgr Saint-Marc le

11 mai 1854. C'est un édifice en forme de croix qui offre peu d'intérêt

(Pouillé de Rennes). Le confessionnal date de 1868. On y trouve un ex-voto marin du XIXème

siècle. Elle abrite une peinture intitulée "Ascension du

Christ" (XIXème siècle), ainsi que les statues de Sainte Marie

des Sablons (XV-XVIème siècle) et de Sainte Anne de la Ronce (XVIIème siècle) ;

Voir

![]() " Agrandissement

de la chapelle Sainte-Anne en la Ville-ès-Nonais

".

" Agrandissement

de la chapelle Sainte-Anne en la Ville-ès-Nonais

".

Voir

![]() " Erection

de la paroisse de la Ville-ès-Nonais

".

" Erection

de la paroisse de la Ville-ès-Nonais

".

Voir

![]() " Transformation

de la chapelle de la Ville-ès-Nonais en église

".

" Transformation

de la chapelle de la Ville-ès-Nonais en église

".

Voir

![]() " Le

clocher et les cloches de l'église de la Ville-ès-Nonais

".

" Le

clocher et les cloches de l'église de la Ville-ès-Nonais

".

Voir

![]() " Le

vicariat en la Ville-ès-Nonais

".

" Le

vicariat en la Ville-ès-Nonais

".

Voir

![]() " Le

cimetière et le presbytère de la Ville-ès-Nonais

".

" Le

cimetière et le presbytère de la Ville-ès-Nonais

".

Voir

![]() " Inventaires

des biens de l'Eglise et de la Fabrique de la Ville-ès-Nonais

".

" Inventaires

des biens de l'Eglise et de la Fabrique de la Ville-ès-Nonais

".

Voir

![]() " Les

consécrations en la Ville-ès-Nonais

".

" Les

consécrations en la Ville-ès-Nonais

".

![]() l'ancien

prieuré Notre-Dame de la Ville-ès-Nonais, jadis membre de l'abbaye de Saint-Sulpice-des-Bois. En 1161, le pape

Alexandre III confirma l'abbaye de Saint-Sulpice dans la possession de

Sainte-Marie de Stablon, située dans le diocèse de Saint-Malo, « in

episcopatu Macloviensi ecclesiam Sancte Marie de Stablon » (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 1). Il est hors de doute qu'il

s'agit ici de l'église de la Ville-ès-Nonais, en Saint-Suliac, car cette partie

de la paroisse portait à cette époque le nom de Stablon ou Establon ; en

1160, on y voyait l'hôpital de Stablon, « eleemosyna de Stablon »,

appelé plus tard Saint-Jean d'Establon (Dom Morice, Preuves de l'Histoire

de Bretagne, I, 638 - Etat de la commanderie de Quessoy en 1644), et devenu

maintenant le village de Port-Saint-Jean, sur le bord de la Rance. On ignore

quels furent les fondateurs de ce prieuré, qui relevait aux derniers siècles

du roi. Il paraît qu'à l'origine il s'y trouva des religieux et des

religieuses, comme à Saint Sulpice, aux Quatre-Hostelleries et à Thélouet,

car nous avons un acte de partage fait en 1294 par Etienne, dit Salligot,

prieur de la Ville-ès-Nonais, « Stephanus dictus Salligot, prior

prioratus de Villa Monialium de parrochia Sancti Sulini » et l'année

suivante nous trouvons dans une autre charte que « le prior de la Ville-ès-Nonneins

y apposa son scel » (Anciens évêchés de Bretagne, III, 185 et 187).

Si les frères Condonats disparurent d'assez bonne heure de ce lieu, il y

eut du moins des religieuses et des prieures à la Ville-ès-Nonais

pendant fort longtemps. Mais aux derniers siècles les Bénédictines de

Saint-Sulpice n'habitaient plus elles-mêmes leur monastère des bords de la

Rance. Les déclarations de ce bénéfice nous apprennent qu'il y avait une

distinction à faire dans les héritages possédés à la Ville-ès-Nonais

par les religieuses : l'abbesse de Saint-Sulpice en avait une partie et la

prieure de la Ville-ès-Nonais avait l'autre. L'abbesse, en effet, possédait

une maison avec cour et jardin située au village de la Ville-ès-Nonais ;

— un bailliage, s'étendant sur ce village et aux environs, nommé le Fief

de l'Abbesse ; — divers domaines, tels que les Métairies, contenant 20

journaux de terre ; le Clos-Morvan, ayant la même étendue, le Clos-Chapron

et le Journel, tous en Saint-Suliac, et, enfin, le petit domaine du Poirier

(4 journaux), en Plouasne ; — le dîmereau de Gastines, en Saint-Père-Marc-en-Poulet,

se levant à la douzième gerbe, et dont l'abbesse avait les deux tiers et

les chanoines de Saint-Malo l'autre tiers ; — et un dîmereau en Miniac-Morvan,

se levant à la vingtième gerbe, dont deux tiers appartenaient à l'abbesse

et l'autre tiers au recteur de Miniac. De son côté, la prieure de la

Ville-ès-Nonais jouissait de la chapelle priorale de ce nom ; — des

maison, jardin et pourpris joignant à cette chapelle ; — du clos appelé

Domaine-à-la-Prieure et d'un pré ; — d'un moulin à vent ; — d'un

bailliage nommé le Fief de la Prieure, s'étendant à la Ville-ès-Nonais

et aux alentours, avec une juridiction seigneuriale de moyenne justice ; —

d'un dîmereau, se levant à la douzième gerbe, sur les terres de la

Ville-ès-Nonais, et appelé dîmereau du Prieuré, dont les deux tiers appartenaient à la

prieure et l'autre tiers au recteur de Saint-Suliac ; — enfin, d'un droit

de moutonnage, c'est-à-dire du droit pour la prieure « de faire paistre

ses brebis dans les pastures de la Ville-ès-Nonnains » (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 127). Nous sommes portés à

croire que ces deux domaines distincts de l'abbesse et de la prieure à la

Ville-ès-Nonais correspondaient peut-être aux deux monastères primitifs

d'hommes et de femmes en ce lieu. Toujours est-il que l'abbesse avait de

beaucoup le plus beau lot, car la prieure n'affermait son prieuré que 92

livres en 1640, tandis que l'abbesse affermait, un peu plus tard il est

vrai, vers 1729, son domaine et celui du prieuré 800 livres. Une lettre de

Jean Ier, duc de Bretagne, datée de 1253, nous apprend aussi qu'à cette époque

les religieuses louaient leur terre de la Ville-ès-Nonais, « Villa

Monialium » 110 sols de ferme annuelle (Cartulaire de l'abbaye

Saint-Sulpice). Lorsque le prieuré de Saint-Grégoire eut été réuni à

celui de la Ville-ès-Nonais, comme nous avons dit qu'il le fut après

1729, le tout fut affermé, en 1758, à Jean Gallais, 1.090 livres de rente.

La chapelle priorale de la Ville-ès-Nonais n'existe plus ; on dit qu'elle

était fort petite (11 mètres de longueur sur 6 de largeur) et qu'elle était

ajourée au Nord de meurtrières, ce qui indiquait une grande antiquité

(Registre paroissial de la Ville-ès-Nonais). En 1646, Jean de Taillefer,

archidiacre de Dinan, recteur de Saint-Suliac, seigneur de Bellisle et du

Vaudoré, fonda une chapellenie en l'honneur de sainte Anne dans ce vieux

sanctuaire des Bénédictines. A côté se trouvaient le champ et la maison

du Prieuré, où l'on voyait encore, nous a-t-on dit, au commencement du

XIXème siècle, des vestiges d'anciennes cellules monastiques. Ce qui reste

aujourd'hui de ce manoir prioral n'offre aucun intérêt. En 1847, la

Ville-ès-Nonais, jusqu'alors frairie de Saint-Suliac, a été

érigée en paroisse, la vieille chapelle a été rasée et une nouvelle église

s'élève maintenant dans le champ même du Prieuré. Liste des prieures

: — Soeur Guillemette Génevel rendit aveu au duc de Bretagne le

mercredi après la Saint-Martin d'hiver 1397. — Soeur Gervaise de La

Chapelle acheta, le 1er février 1411, la rente d'une mine de froment en la

paroisse de Saint-Suliac. — Soeur Guyonne Rabault, prieure dès 1560,

décédée vers 1580. — Soeur Michelle de La Haye, religieuse de

Saint-Sulpice, fut nommée par l'abbesse le 19 avril 1580 ; elle résigna

l'année suivante. — Soeur Françoise de Froulay fut nommée par

l'abbesse de Saint-Sulpice le 8 novembre 1581 ; elle résigna vers 1599. —

Soeur Jeanne Bouan, pourvue le 6 mai 1599, prit possession le 6 juin suivant

et résigna en 1614 en faveur de la suivante. — Soeur Marguerite Le

Marchand, religieuse de Saint-Sulpice, prit possession du prieuré le 15 février

1615. Elle en afferma les revenus en 1638 à Jean de Taillefer, sieur des Préaux

et du Vaudoré, pour la somme de 86 livres, plus 36 livres pour son moulin,

plus, enfin, l'acquit des décimes et droits épiscopaux. Elle rendit aveu

au roi le 21 août 1640. — Soeur Marie de Bégaignon, prieure dès 1668,

ne prêta serment de fidélité au roi en sa Chambre des Comptes de Bretagne

que le 10 février 1683 ; décédée en 1707. — Soeur Jeanne-Thérèse

Freslon de Saint-Aubin, pourvue le 1er janvier 1708, prit possession le 1er

juin suivant et se démit du prieuré le 9 mai 1712. — Soeur Pélagie d'Espinay

de Vaucouleurs, fille de Gabriel-Servan, marquis d'Espinay, et de Françoise

Le Gouz de Trorozec, fut nommée par l'abbesse de Saint-Sulpice le 10 mars

1712 ; elle prit possession le 5 mai et prêta serment de fidélité au roi

le 10 décembre suivant. Ce fut la dernière titulaire de la Ville-ès-Nonais,

ce prieuré ayant été réuni en 1729 à la mense abbatiale de

Saint-Sulpice (abbé Guillotin de Corson) ;

l'ancien

prieuré Notre-Dame de la Ville-ès-Nonais, jadis membre de l'abbaye de Saint-Sulpice-des-Bois. En 1161, le pape

Alexandre III confirma l'abbaye de Saint-Sulpice dans la possession de

Sainte-Marie de Stablon, située dans le diocèse de Saint-Malo, « in

episcopatu Macloviensi ecclesiam Sancte Marie de Stablon » (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 1). Il est hors de doute qu'il

s'agit ici de l'église de la Ville-ès-Nonais, en Saint-Suliac, car cette partie

de la paroisse portait à cette époque le nom de Stablon ou Establon ; en

1160, on y voyait l'hôpital de Stablon, « eleemosyna de Stablon »,

appelé plus tard Saint-Jean d'Establon (Dom Morice, Preuves de l'Histoire

de Bretagne, I, 638 - Etat de la commanderie de Quessoy en 1644), et devenu

maintenant le village de Port-Saint-Jean, sur le bord de la Rance. On ignore

quels furent les fondateurs de ce prieuré, qui relevait aux derniers siècles

du roi. Il paraît qu'à l'origine il s'y trouva des religieux et des

religieuses, comme à Saint Sulpice, aux Quatre-Hostelleries et à Thélouet,

car nous avons un acte de partage fait en 1294 par Etienne, dit Salligot,

prieur de la Ville-ès-Nonais, « Stephanus dictus Salligot, prior

prioratus de Villa Monialium de parrochia Sancti Sulini » et l'année

suivante nous trouvons dans une autre charte que « le prior de la Ville-ès-Nonneins

y apposa son scel » (Anciens évêchés de Bretagne, III, 185 et 187).

Si les frères Condonats disparurent d'assez bonne heure de ce lieu, il y

eut du moins des religieuses et des prieures à la Ville-ès-Nonais

pendant fort longtemps. Mais aux derniers siècles les Bénédictines de

Saint-Sulpice n'habitaient plus elles-mêmes leur monastère des bords de la

Rance. Les déclarations de ce bénéfice nous apprennent qu'il y avait une

distinction à faire dans les héritages possédés à la Ville-ès-Nonais

par les religieuses : l'abbesse de Saint-Sulpice en avait une partie et la

prieure de la Ville-ès-Nonais avait l'autre. L'abbesse, en effet, possédait

une maison avec cour et jardin située au village de la Ville-ès-Nonais ;

— un bailliage, s'étendant sur ce village et aux environs, nommé le Fief

de l'Abbesse ; — divers domaines, tels que les Métairies, contenant 20

journaux de terre ; le Clos-Morvan, ayant la même étendue, le Clos-Chapron

et le Journel, tous en Saint-Suliac, et, enfin, le petit domaine du Poirier

(4 journaux), en Plouasne ; — le dîmereau de Gastines, en Saint-Père-Marc-en-Poulet,

se levant à la douzième gerbe, et dont l'abbesse avait les deux tiers et

les chanoines de Saint-Malo l'autre tiers ; — et un dîmereau en Miniac-Morvan,

se levant à la vingtième gerbe, dont deux tiers appartenaient à l'abbesse

et l'autre tiers au recteur de Miniac. De son côté, la prieure de la

Ville-ès-Nonais jouissait de la chapelle priorale de ce nom ; — des

maison, jardin et pourpris joignant à cette chapelle ; — du clos appelé

Domaine-à-la-Prieure et d'un pré ; — d'un moulin à vent ; — d'un

bailliage nommé le Fief de la Prieure, s'étendant à la Ville-ès-Nonais

et aux alentours, avec une juridiction seigneuriale de moyenne justice ; —

d'un dîmereau, se levant à la douzième gerbe, sur les terres de la

Ville-ès-Nonais, et appelé dîmereau du Prieuré, dont les deux tiers appartenaient à la

prieure et l'autre tiers au recteur de Saint-Suliac ; — enfin, d'un droit

de moutonnage, c'est-à-dire du droit pour la prieure « de faire paistre

ses brebis dans les pastures de la Ville-ès-Nonnains » (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 127). Nous sommes portés à

croire que ces deux domaines distincts de l'abbesse et de la prieure à la

Ville-ès-Nonais correspondaient peut-être aux deux monastères primitifs

d'hommes et de femmes en ce lieu. Toujours est-il que l'abbesse avait de

beaucoup le plus beau lot, car la prieure n'affermait son prieuré que 92

livres en 1640, tandis que l'abbesse affermait, un peu plus tard il est

vrai, vers 1729, son domaine et celui du prieuré 800 livres. Une lettre de

Jean Ier, duc de Bretagne, datée de 1253, nous apprend aussi qu'à cette époque

les religieuses louaient leur terre de la Ville-ès-Nonais, « Villa

Monialium » 110 sols de ferme annuelle (Cartulaire de l'abbaye

Saint-Sulpice). Lorsque le prieuré de Saint-Grégoire eut été réuni à

celui de la Ville-ès-Nonais, comme nous avons dit qu'il le fut après

1729, le tout fut affermé, en 1758, à Jean Gallais, 1.090 livres de rente.

La chapelle priorale de la Ville-ès-Nonais n'existe plus ; on dit qu'elle

était fort petite (11 mètres de longueur sur 6 de largeur) et qu'elle était

ajourée au Nord de meurtrières, ce qui indiquait une grande antiquité

(Registre paroissial de la Ville-ès-Nonais). En 1646, Jean de Taillefer,

archidiacre de Dinan, recteur de Saint-Suliac, seigneur de Bellisle et du

Vaudoré, fonda une chapellenie en l'honneur de sainte Anne dans ce vieux

sanctuaire des Bénédictines. A côté se trouvaient le champ et la maison

du Prieuré, où l'on voyait encore, nous a-t-on dit, au commencement du

XIXème siècle, des vestiges d'anciennes cellules monastiques. Ce qui reste

aujourd'hui de ce manoir prioral n'offre aucun intérêt. En 1847, la

Ville-ès-Nonais, jusqu'alors frairie de Saint-Suliac, a été

érigée en paroisse, la vieille chapelle a été rasée et une nouvelle église

s'élève maintenant dans le champ même du Prieuré. Liste des prieures

: — Soeur Guillemette Génevel rendit aveu au duc de Bretagne le

mercredi après la Saint-Martin d'hiver 1397. — Soeur Gervaise de La

Chapelle acheta, le 1er février 1411, la rente d'une mine de froment en la

paroisse de Saint-Suliac. — Soeur Guyonne Rabault, prieure dès 1560,

décédée vers 1580. — Soeur Michelle de La Haye, religieuse de

Saint-Sulpice, fut nommée par l'abbesse le 19 avril 1580 ; elle résigna

l'année suivante. — Soeur Françoise de Froulay fut nommée par

l'abbesse de Saint-Sulpice le 8 novembre 1581 ; elle résigna vers 1599. —

Soeur Jeanne Bouan, pourvue le 6 mai 1599, prit possession le 6 juin suivant

et résigna en 1614 en faveur de la suivante. — Soeur Marguerite Le

Marchand, religieuse de Saint-Sulpice, prit possession du prieuré le 15 février

1615. Elle en afferma les revenus en 1638 à Jean de Taillefer, sieur des Préaux

et du Vaudoré, pour la somme de 86 livres, plus 36 livres pour son moulin,

plus, enfin, l'acquit des décimes et droits épiscopaux. Elle rendit aveu

au roi le 21 août 1640. — Soeur Marie de Bégaignon, prieure dès 1668,

ne prêta serment de fidélité au roi en sa Chambre des Comptes de Bretagne

que le 10 février 1683 ; décédée en 1707. — Soeur Jeanne-Thérèse

Freslon de Saint-Aubin, pourvue le 1er janvier 1708, prit possession le 1er

juin suivant et se démit du prieuré le 9 mai 1712. — Soeur Pélagie d'Espinay

de Vaucouleurs, fille de Gabriel-Servan, marquis d'Espinay, et de Françoise

Le Gouz de Trorozec, fut nommée par l'abbesse de Saint-Sulpice le 10 mars

1712 ; elle prit possession le 5 mai et prêta serment de fidélité au roi

le 10 décembre suivant. Ce fut la dernière titulaire de la Ville-ès-Nonais,

ce prieuré ayant été réuni en 1729 à la mense abbatiale de

Saint-Sulpice (abbé Guillotin de Corson) ;

Voir

![]() " Le

prieuré de Sainte-Marie-des-Sablons, en la Ville-ès-Nonais

".

" Le

prieuré de Sainte-Marie-des-Sablons, en la Ville-ès-Nonais

".

![]() la croix (1732),

située au carrefour principal du village ;

la croix (1732),

située au carrefour principal du village ;

Voir

![]() " Les

calvaires de la Ville-ès-Nonais

".

" Les

calvaires de la Ville-ès-Nonais

".

![]() le manoir de Vaubeuf

(XVème siècle-1621), situé à Port-Saint-Jean et édifié, semble-t-il, par la

famille Taillefer. Il possède une tourelle polygonale. On y voit les armes de la famille de

Belle-Isle de Taillefer ;

le manoir de Vaubeuf

(XVème siècle-1621), situé à Port-Saint-Jean et édifié, semble-t-il, par la

famille Taillefer. Il possède une tourelle polygonale. On y voit les armes de la famille de

Belle-Isle de Taillefer ;

Voir

![]() " Le

manoir du Vauboeuf (Vaubœuf) en la Ville-ès-Nonais

".

" Le

manoir du Vauboeuf (Vaubœuf) en la Ville-ès-Nonais

".

![]() le manoir de Vaudoré

(XVIème siècle), situé au bourg de Ville-es-Nonais. Ce manoir existait déjà en 1420 et était la

propriété de Bertrand Gouyon, chambellan à la cours de Bretagne.

Propriété successive des familles Gouyon (en 1513), de Taillefer (en

1624), Grout et Miniac (en 1681), Poulain seigneurs de Tramain (au XVIIIème siècle) ;

le manoir de Vaudoré

(XVIème siècle), situé au bourg de Ville-es-Nonais. Ce manoir existait déjà en 1420 et était la

propriété de Bertrand Gouyon, chambellan à la cours de Bretagne.

Propriété successive des familles Gouyon (en 1513), de Taillefer (en

1624), Grout et Miniac (en 1681), Poulain seigneurs de Tramain (au XVIIIème siècle) ;

Voir

![]() " Le

manoir du Vaudoré en la Ville-ès-Nonais

".

" Le

manoir du Vaudoré en la Ville-ès-Nonais

".

![]() l'ancien manoir

(XVI-XVIIème siècle), situé au lieu-dit La Baguais. Propriété du comte

de Marboeuf entre 1648 et 1712. Ce manoir a servi autrefois de présidial et de prison ;

l'ancien manoir

(XVI-XVIIème siècle), situé au lieu-dit La Baguais. Propriété du comte

de Marboeuf entre 1648 et 1712. Ce manoir a servi autrefois de présidial et de prison ;

Voir

![]() " Le

manoir de la Baguais en la Ville-ès-Nonais

".

" Le

manoir de la Baguais en la Ville-ès-Nonais

".

![]() la maison La Moinerie

(XVI-XVIIème siècle). Cette ancienne aumônerie est un vestige du couvent

des Frères condonats qui sont restés peu de temps à La Ville-ès-Nonais.

Après leur départ au XVIème siècle, ce couvent devient une maison noble.

Il s’agit de la maison natale de Thomas-Auguste Miniac de La Moinerie ;

la maison La Moinerie

(XVI-XVIIème siècle). Cette ancienne aumônerie est un vestige du couvent

des Frères condonats qui sont restés peu de temps à La Ville-ès-Nonais.

Après leur départ au XVIème siècle, ce couvent devient une maison noble.

Il s’agit de la maison natale de Thomas-Auguste Miniac de La Moinerie ;

Voir

![]() " La Moinerie

en la Ville-ès-Nonais

".

" La Moinerie

en la Ville-ès-Nonais

".

![]() l'ancien

hôpital Saint-Jean de Stablon, situé jadis au Port Saint-Jean. Il servait

aussi autrefois d'hôtellerie et avait le privilège du bac. On y voyait une

chapelle du XVIIème siècle ;

l'ancien

hôpital Saint-Jean de Stablon, situé jadis au Port Saint-Jean. Il servait

aussi autrefois d'hôtellerie et avait le privilège du bac. On y voyait une

chapelle du XVIIème siècle ;

![]() la maison (1571),

située au n°14, impasse des Petits-Clos ;

la maison (1571),

située au n°14, impasse des Petits-Clos ;

![]() la maison Bonemaison

(1725-1727), encore surnommée « maison des Gilles » ;

la maison Bonemaison

(1725-1727), encore surnommée « maison des Gilles » ;

![]() la malouinière de la

Haute-Motte (1730-1740). Propriété de la famille de Crest. L'ancien manoir

a été démoli, ainsi que sa chapelle privée ;

la malouinière de la

Haute-Motte (1730-1740). Propriété de la famille de Crest. L'ancien manoir

a été démoli, ainsi que sa chapelle privée ;

Voir

![]() " La Haute-Motte

en la Ville-ès-Nonais

".

" La Haute-Motte

en la Ville-ès-Nonais

".

![]() la mairie

(1850-1860), édifiée par Guillaume Adam ;

la mairie

(1850-1860), édifiée par Guillaume Adam ;

![]() la maison Le

Clos-Saint-Yves (1900), située rue de la Rance et propriété de la famille Adam ;

la maison Le

Clos-Saint-Yves (1900), située rue de la Rance et propriété de la famille Adam ;

![]() les vestiges du

moulin à vent ;

les vestiges du

moulin à vent ;

A signaler aussi :

![]() l'ancien

manoir du Bignon-Rangeard, situé route de Saint-Suliac. Il conserve une

orangerie. Il possédait une chapelle privée et datée du XVIIème siècle,

aujourd'hui disparue. Propriété de la famille de la Ville-Brune en 1789 ;

l'ancien

manoir du Bignon-Rangeard, situé route de Saint-Suliac. Il conserve une

orangerie. Il possédait une chapelle privée et datée du XVIIème siècle,

aujourd'hui disparue. Propriété de la famille de la Ville-Brune en 1789 ;

Voir

![]() " Pont-Vilard

et le manoir de la Saurais, en la Ville-ès-Nonais

".

" Pont-Vilard

et le manoir de la Saurais, en la Ville-ès-Nonais

".

Voir

![]() " L'Escure

et la Ville-ès-Nonais

".

" L'Escure

et la Ville-ès-Nonais

".

Voir

![]() " Le manoir

des Préaux en la Ville-ès-Nonais

".

" Le manoir

des Préaux en la Ville-ès-Nonais

".

Voir

![]() " La campagne

de la Ville-ès-Nonais

".

" La campagne

de la Ville-ès-Nonais

".

Voir

![]() " Passage

de Napoléon III à Doslet en la Ville-ès-Nonais

".

" Passage

de Napoléon III à Doslet en la Ville-ès-Nonais

".

Voir

![]() " La

guerre de 1870 et les guerres mondiales (1914-1918 et 1939-1945) en la Ville-ès-Nonais

".

" La

guerre de 1870 et les guerres mondiales (1914-1918 et 1939-1945) en la Ville-ès-Nonais

".

Voir

![]() " Les

écoles (garçons et filles) de la Ville-ès-Nonais

".

" Les

écoles (garçons et filles) de la Ville-ès-Nonais

".

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de LA VILLE-ES-NONAIS

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on ne comptabilise la présence d'aucun noble de La Ville-ès-Nonais. La Ville-ès-Nonais dépendait jadis de la paroisse de Saint-Suliac.

© Copyright - Tous droits réservés.