|

Bienvenue ! |

ABBAYE SAINTE-ANNE DE KERGONAN |

Retour page d'accueil Retour page Abbaye de Kergonan

Près de Plouharnel, paroisse du diocèse de Vannes, à la base de la presqu’île de Quiberon, s’élève l’abbaye Sainte-Anne de Kergonan. Le pays alentour est plat, souvent fouetté par le vent du large, sans grand agrément ; il ne manque pas pourtant d’un certain caractère, avec ses chemins creux, ses murets de pierres sèches, ses ajoncs dorés. L’abbaye, de style roman assez austère, épaulée par de puissants contreforts, est construite en granit gris du pays. Sa masse impose au spectateur une forte impression de solidité et de durée.

Vers 1934, la

chapelle, futur réfectoire, occupe la plus grande partie du rez-de-chaussée ;

c’est une salle spacieuse et très claire, assez peu adaptée malheureusement

à sa destination présente. Le cloître qui l’avoisine offre alors une suite de

travées couronnées de coupoles, dont les briques rouges tranchent vivement sur

le gris patiné de vert des piliers. Les deux étages supérieurs sont en 1936 occupés

par la bibliothèque et les cellules des moines. On a dû à cette époque, faute d’un emplacement

plus convenable, établir le réfectoire dans le sous-sol, ce qui lui

communique, comme on l’a dit, un pittoresque de catacombes. Le monastère possède

un parc d’une vingtaine d’hectares, entièrement clos de murs et planté de

nombreux arbres. A

600 mètres environ de Sainte-Anne se trouve l’abbaye Saint-Michel, résidence

des moniales bénédictines de la même Congrégation. La façade principale, de

style moins sévère que celle de l’abbaye voisine, a belle allure avec ses

ogives gracieuses, ses tourelles, ses fenêtres à meneaux qui semblent découpées

dans la muraille. La fondation en Bretagne, terre de sainte Anne, de deux monastères

de la Congrégation de Solesmes semble avoir été contenue en germe dans la

profession de Dom Guéranger : le restaurateur de la vie bénédictine en France

prononça ses voeux à Rome, dans la basilique Saint-Paul hors les murs, en la fête

de sainte Anne, le 26 juillet 1837, devant l’insigne relique du bras de la

sainte. La patronne de la Bretagne n’attirerait-elle pas chez elle un jour les

fils de Dom Guéranger? Il n’est pas impossible que celui-ci en ait eu le

pressentiment. Par deux fois au cours de l’année 1855, Dom Guéranger visita

le diocèse de Vannes. Au mois de juillet, il échappe comme par miracle à un

accident de voiture aux environs de Theix. Cette paroisse est dédiée à sainte

Cécile, la grande martyre romaine qu’il avait donnée comme patronne à ses

moniales de Solesmes. Quelques mois plus tard, il revenait à Theix en pèlerinage

de reconnaissance, et présidait la translation d’une relique de sainte Cécile

qu’il offrait à la paroisse. Poussant

jusqu’à la presqu’île de Rhuys, Dom Guéranger vint prier sur le tombeau

de saint Gildas. Les noms des grands moines, si intimement mêlés à

l’histoire de cette région, s’offraient à sa pensée : un saint Patern, un

saint Cado, un saint Goustan, tant d’autres. Des hauteurs du Grand Mont, sa

vue embrassait un paysage tout peuplé de souvenirs monastiques : Quiberon,

Locmariaquer, Belle-Isle, les îlots même de Houat et d'Hoedic, autant de

points où les vertus religieuses avaient vivement fleuri. Par delà la baie de

Quiberon, l’abbé de Solesmes pouvait apercevoir le coin de lande bretonne que

Dieu réservait à ses fils, mais les temps n’étaient pas encore révolus. C’est

au deuxième successeur de Dom Guéranger qu’il appartiendrait de ramener en

ces lieux une colonie bénédictine. A Solesmes, vers 1890, le nombre des

moniales de l’abbaye Sainte-Cécile allait croissant, et la maison menaçait

de devenir trop petite. Il fallait songer à essaimer. Le Révérendissisme (Rme)

Dom

Delatte, abbé de Solesmes, jeta les yeux sur le diocèse de Vannes, dont l’évêque

Mgr Bécel avait maintes fois témoigné aux bénédictins de France une

sympathie marquée. Au mois d’avril 1894, M. Luneau, notaire à Carnac, fut

chargé de rechercher une propriété assez vaste pour y établir deux monastères

: un pour les moniales, l’autre pour des moines qui — comme à Solesmes —

assureraient le service religieux de leurs voisines. Des pourparlers s’engagèrent,

échouèrent ; enfin, le 21 mars 1895, une lettre de M. Luneau parvenait à

Solesmes : elle signalait une propriété de 76 hectares, du nom de. Kergonan,

située sur le territoire de Plouharnel. La décision fut vite prise et le 4

juin suivant, l’acte de vente était signé. Du domaine on fit deux lots ;

celui des moines fut acquis par M. Glotin, alors avocat à Nantes, jurisconsulte

distingué autant que grand chrétien, qui fut heureux d’associer son nom à

celui du futur monastère bénédictin. Le

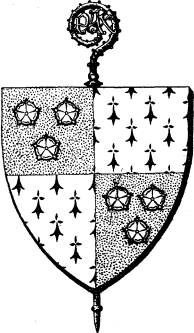

domaine de Kergonan, métairie noble dès le XVIème siècle, avait appartenu,

depuis le début du XVIIIème aux Le Boutouillic de Kergonan. Cette famille,

l’une des plus anciennes de Plouharnel, a fourni plusieurs chanoines et

vicaires généraux au diocèse de Vannes avant la Révolution. La propriété

est située dans une région riche en monuments mégalithiques. Tout le monde

connaît les célèbres alignements de Carnac, énigme archéologique toute

proche des deux abbayes. S’ils ont vu jadis — comme c’est probable — de

vastes assemblées païennes et des sacrifices humains, ne faut-il pas considérer

la fondation en ces lieux de deux monastères comme une réparation

providentielle des crimes et des erreurs passés ? En

possession du terrain, on se mit à l'oeuvre sans retard. Un architecte de

talent, M. Caubert de Cléry, conçut le plan des deux édifices. Le 20 mars

1896, les travaux commençaient au monastère des moines, placé sous le vocable

et la protection de sainte Anne, patronne de la Bretagne. Le 30 avril, le Rme Père

Abbé de Solesmes bénissait la première pierre. Au mois de septembre, les 200

ouvriers employés aux travaux achevaient le gros oeuvre. L’aménagement intérieur

occupa l’hiver suivant. Il

s’agissait maintenant de peupler le nouveau monastère érigé pour ses débuts

en prieuré simple. Le 26 mars 1897, au chapitre conventuel de Solesmes, Dom

Paulin Joumier, alors prieur claustral, fut désigné comme supérieur de

Sainte-Anne — sept moines de choeur et deux frères convers lui furent

adjoints. Le départ de la petite colonie bretonne s’effectua dans le courant

du mois suivant. Le 24 avril fut célébrée à Kergonan la première messe

conventuelle ; à partir du 26, on récita tout l’office au choeur. Le

30 du même mois, le Rme Père Abbé de Solesmes procéda à la bénédiction

des lieux réguliers et désigna les titulaires des différentes charges. Le 3

mai fut le jour de naissance canonique du nouveau prieuré. Devant les moines

assemblés au chapitre, l’abbé de Solesmes lut d’abord l’ordonnance d’érection,

en date du 24 avril, dans laquelle Mgr l’évêque de Vannes déclarait avec

quel empressement il avait accueilli le projet de fondations bénédictines dans

son diocèse. Le Père Abbé lut ensuite la charte de fondation, acte de

naissance authentique du monastère de Sainte-Anne de Kergonan. Cette journée

historique se termina par la visite de Mgr Bécel lui-même. L’évêque de

Vannes voulut bien assurer de nouveau la jeune communauté de sa sympathie

active et en consigner le témoignage cordial dans le livre des actes

capitulaires. Ce même jour, Mgr Bécel bénissait la première pierre du monastère

Saint-Michel, future résidence des moniales. La

sympathie du clergé et de la population ne tarda pas à s’affirmer ; les fêtes

monastiques et les fêtes paroissiales virent fraterniser les moines et le clergé

séculier du canton. Les vieux saints bretons témoignèrent eux-mêmes leur

amitié aux moines de Kergonan, en enrichissant de leurs précieuses reliques le

« trésor » du prieuré : saint Gildas de Rhuys, saint Armel, saint Goustan,

saint Vincent Ferrier vinrent ainsi former une petite cour à sainte Anne.

D’autres reliques se joignirent bientôt aux premières, grâce aux dons

d’amis, généreux et au zèle du Père Trésorier, patient artiste, qui pour

donner à ses chers saints des demeures dignes d’eux, réalisa des chefs

d'oeuvre de sculpture sur bois. Le

recrutement fut d’abord assez lent. Le premier postulant se présenta au début

de décembre 1897. C’était un jeune Breton de 18 ans.

Pendant

que l’installation se poursuivait à Kergonan, les moniales de Sainte-Cécile

de Solesmes à qui le nouveau-monastère devait déjà, beaucoup, et qui s’étaient

chargées de monter la sacristie, travaillaient activement à la confection des

ornements et des linges sacrés. Le Père Abbé de Solesmes abandonnait généreusement

à la bibliothèque naissante du prieuré nombre d’ouvrages doubles et

plusieurs, intéressantes collections. Le

6 novembre 1897, Mgr Bécel mourait, sincèrement pleuré par les moines de

Kergonan qui avaient trouvé chez lui un dévoûment vraiment paternel. Son

successeur, Mgr Latieule, devait s’inspirer des mêmes sentiments et les

manifester sans tarder à la communauté. Le

mois d’août 1898 fut marqué par l’inauguration du service religieux au

monastère Saint-Michel de Kergonan, où vingt moniales de l’abbaye Sainte-Cécile

de Solesmes venaient de s’installer. Au

moment où naissait le monastère des moniales, celui des moines arrivait

canoniquement à l’âge adulte : un rescrit du Saint-Siège en date du 6

juillet 1898 l’érigeait en prieuré conventuel. Le choix du premier prieur

conventuel appartient à l’abbé de Solesmes : Dom Fernand Cabrol désigné

préféra bientôt rejoindre son monastère de Farnborough dont il devait

devenir abbé, et la communauté de Sainte-Anne fut appelée à élire elle-même

son chef le 28 avril 1899. Les

suffrages se portèrent unanimement sur le R. P. Dom Athanase Logerot, ancien maître

des novices de Solesmes, sous-prieur de l’abbaye de Saint-Maur. Le Rme P. Dom

Edouard du Coëtlosquet, abbé de Saint-Maur, qui perdait un collaborateur précieux,

accepta le sacrifice que lui demandaient les moines de Kergonan et présida

lui-même le 16 mai à l’institution canonique du nouveau prieur. Dom

Logerot était originaire de Sablé, au diocèse du Mans. Il fit profession à

l’abbaye de Solesmes. Dom Guéranger qui avait vite discerné ses rares qualités,

le choisit pour secrétaire particulier et pour confident. Fidèle à la

formation reçue, Dom Logerot s’attacha toute sa vie à conserver l’esprit

et les traditions du grand abbé bénédictin son maître. Pour

ses débuts le nouveau prieur reçut plusieurs postulants. Il en vint onze en

deux ans, un seul persévéra jusqu’à la profession religieuse. Cependant

la tempête qui devait secouer le jeune monastère était proche : le 1er

juillet 1901, les Chambres votaient la loi contre les Congrégations

religieuses. Les supérieurs de la Congrégation de Solesmes décidèrent de

chercher hors de France un lieu où — comme l’a écrit l’un d’eux — «

ils pourraient servir Dieu dans l’intégrité et la dignité de la profession

monastique ». C’est

en Belgique, dans le diocèse de Namur, au château de Wallay près d'Ohey, que

les moines de Kergonan trouvèrent cet asile hospitalier. Il appartenait à un

excellent catholique, ancien magistrat, professeur de droit à l'Université de

Louvain. La demeure, assez étroite, suffisait à une installation que l’on

jugeait provisoire. On se persuadait que l’exil serait de courte durée, que

de prochaines élections ramèneraient les religieux en France. Le château était

loué meublé, presque tout le mobilier monastique resta à Kergonan. L’exil

séparait les deux communautés bretonnes : les moniales de Saint-Michel avaient

cherché refuge en Angleterre. Elles habiteront successivement la banlieue de

Londres et l'île de Wight. L’exode

des moines se fit par petits groupes. Les derniers partants dirent adieu à la

Bretagne le 29 septembre, en chantant la messe dans la Basilique de Sainte-Anne

d'Auray. Le 2 octobre, toute la famille monastique se trouvait réunie à

Wallay, sous l’égide des saints anges gardiens. L’accueil

du clergé et de la population belge fut très sympathique. Sa Grandeur Mgr

Heylen, évêque de Namur, donnait l’exemple, en offrant aux religieux français

une large hospitalité dans son diocèse. Il conviendrait ici d’exprimer notre

gratitude à tous nos amis de la première heure, et d’évoquer spécialement

la mémoire de la bienfaisante châtelaine de Gesves. Peu

d’événements sont à signaler pendant le séjour de 4 ans que fit la

communauté au château de Wallay. Plusieurs postulants vinrent de France et ne

persévérèrent pas ; on n’enregistra en cette période que deux professions.

La communauté eut aussi la douleur de perdre le 31 juillet 1903, en la personne

de Dom Daval, le premier de ses membres morts en exil. Les

années s’écoulaient et l’on n’entrevoyait guère la possibilité d’un

retour en France. Le château de Wallay, demeure provisoire, se prêtait assez

mal à l’organisation de la vie conventuelle ; aussi, en 1905, Dom Logerot se

remit-il en quête. Après bien des recherches, il découvrit auprès de Ciney,

petite ville de la province de Namur, un vaste immeuble disponible, le château

de Linciaux, entouré de bois et de prairies. Les pourparlers engagés

aboutirent ; le château loué convenait à une installation monastique : un

grand hall servirait d'Oratoire, deux pièces du rez-de-chaussée pourraient

recevoir la bibliothèque, qui venait de s’accroître par l’achat d’un

fonds considérable d’ouvrages théologiques et historiques. De nombreuses

chambres vacantes permettraient d’accueillir les postulants hypothétiques et

désirés. Les

premiers ne devaient pourtant apparaître que deux ans plus tard. Le Seigneur

accordait cette consolation au T. R. P. Dom Logerot, avant de l’appeler à la

récompense céleste. Le mardi saint 14 avril 1908, le Père Prieur, gravement

atteint, recevait les derniers sacrements et adressait ses adieux à ses fils,

en des termes pleins de fermeté et de confiance. Le lendemain, il mourait

paisiblement. Dom Logerot repose dans le cimetière de Ciney, loin du monastère

breton qu’il a tant aimé. Pendant

ses neuf années de gouvernement, l’ancien secrétaire de Dom Guéranger

s’est surtout appliqué à. faire de sa maison un centre de prière

liturgique. Il voulait que l’opus Dei fût pour ses moines le grand moyen de

glorifier Dieu, de Le servir, de s’unir à Lui. De tempérament positif et

d’esprit pratique, il se rendait compte de tous les détails et démêlait

vite le fort et le faible d’une question. Il semblait trancher parfois les

affaires d’une manière un peu soudaine, mais il était rare que les événements

ne lui donnassent pas raison. Le samedi 2 mai, le chapitre conventuel de

Sainte-Anne, réuni sous la présidence du Rme P. Abbé de Solesmes, élisait le

successeur de Dom Logerot. Le nouveau prieur, Dom Joseph Marsille, remplissait

depuis un an les fonctions de maître des novices, il avait alors 56 ans.

Docteur en philosophie du collège romain, il avait été reçu à la profession

monastique le 8 mai 1881 à Saint-Pierre de Solesmes. Pendant 12 ans il fut zélateur

des novices dans cette abbaye. Attaché comme Dom Logerot à l’esprit de Dom

Guéranger, bénéficiant d’une forte culture philosophique et théologique,

Dom Marsille saurait distribuer abondamment à ses fils la doctrine

surnaturelle. De 1909 à 1915 le nouveau prieur reçut onze professions. L’activité

du prieuré de Sainte-Anne se concentrait sur la formation intérieure,

l’instruction des jeunes profès, la croissance du monastère même. Dom

Marsille aimait à dire à ses novices qu’il visait à faire d’eux des

cadres pour l’avenir. L’office divin était célébré à Linciaux avec zèle

et dignité, et on peut dire que le prieuré réalisa la « schola divini

servitii » dans des conditions difficiles, malgré un recrutement précaire et

un local insuffisamment approprié. On

avait bien songé à se fixer ailleurs, on regarda même vers l'Italie,

l'Espagne, l'Angleterre. Finalement c’est à Linciaux qu’on décida de

s’installer d’une façon durable. Le propriétaire du château consentait

une prolongation de bail, il permettait d’aménager les dépendances, de

construire une chapelle. Le moment sembla venu de solliciter du Saint-Siège l'érection

du monastère à la dignité d’abbaye. Au

mois de mai 1914, le chapitre général de la Congrégation émit un avis

favorable que daignèrent appuyer les évêques de Namur et de Vannes. Le

24 juillet, l’abbé de Solesmes arrivait à Linciaux, porteur de la bonne

nouvelle attendue. Il fallait élire un abbé : d’un vote unanime, le 25

juillet après les premières vêpres, de sainte Anne, les capitulants portèrent

leur choix sur le R. Dom Marsille. Sainte Anne avait préparé cette élection,

dans le dessein sans doute de serrer plus étroitement les fils autour du père

de famille, pour traverser, les mauvais jours tout proches : le 3 août,

l'Allemagne déclarait la guerre à la France et à la Belgique. Le 5, plusieurs

de nos frères, atteints par l’ordre de mobilisation, partaient pour l'armée.

Les projets d’agrandissement furent abandonnés. C’est en Bretagne que la

Providence avait décrété de faire revenir les moines de Kergonan. Il

n’est pas question de relater ici en détail les incidents et les souffrances

des années de guerre. Un des moines de Sainte-Anne les résumait ainsi : «

Sauf au début et à la fin des hostilités, les contacts directs avec les

troupes allemandes nous furent généralement épargnés ; mais il nous fallut

subir les pénibles conditions de la vie en Belgique occupée. Nous connûmes le

rationnement du pain et des pommes de terre, la cherté des vivres, la soupe et

le plat quotidien de rutabagas. La Providence vint cependant à notre aide : des

personnes charitables nous procuraient parfois, en fraude et au risque de fortes

amendes, un supplément à la ration officielle. Une des privations les plus

sensibles fut celle du luminaire. Elle nous obligea à passer dans l’obscurité

les longues soirées d’hiver, et à changer complètement les heures de nos

exercices ».

« Les souffrances morales furent plus pénibles et plus déprimantes

: impression de lourde captivité, assujettissements divers dus au régime

d’occupation, silence presque complet de nos familles, incertitudes sur la durée

et l'issue de la guerre, nouvelles tendancieuses répandues par la presse contrôlée.

Toutefois il est juste de reconnaître que, dans nos relations administratives

avec les envahisseurs, nous eûmes parfois affaire à des officiers corrects et

même courtois. Les

santés subirent les conséquences de ces épreuves et de ce régime. Au début

de 1917, on dut supprimer pendant un mois la récitation en commun des matines,

et pendant trois semaines se contenter d’une messe conventuelle non chantée.

A la fin de la guerre, la plupart des membres de la communauté étaient très

affaiblis. On

peut bien attribuer à ces fatigues la mort du R. P. Dom Joumier, prieur, décédé

le 17 décembre 1917. Est-il

besoin de dire que la prière fut, en cette épreuve, notre premier et notre

constant secours : prière conventuelle se manifestant surtout par de nombreuses

messes célébrées pour la France, pour la paix, pour les soldats tués ; prière

privée, stimulée par la gravité des événements et facilitée par les

longues heures d’obscurité que nous dûmes subir. A

toutes les tristesses de cette période le Seigneur apporta d’ailleurs des

consolations. La principale fut la bénédiction abbatiale du Rme Dom Marsille.

Il la reçut le 26 juillet 1915, des mains de Mgr Heylen, évêque de Namur,

dans l’église paroissiale de Leignon. Les deux prélats assistants furent le

Rme Père Godefroid Madelaine, abbé des Prémontrés de Leffe et le T. R. P.

Dom Henri, abbé de la Trappe de Saint-Rémi à Rochefort. La cérémonie fut

discrète et intime ainsi que le demandaient les circonstances. Une famille de

Leignon, grande amie du monastère, donna une fois de plus ce jour là la mesure

de sa bienveillance et de sa large hospitalité. L’armistice

vint enfin. Le 19 novembre 1918, les derniers soldats allemands cédaient la

place aux troupes anglaises. Bientôt la poste était réorganisée. Le 8 décembre

nous arrivaient les premières lettres de France, et nous ne tardions pas à

apprendre que sainte Anne avait protégé jusqu’au bout nos moines soldats ». Aussitôt

après la guerre, le Rme Dom Marsille songea à ramener sa communauté en

Bretagne. Le Seigneur avait préparé, de loin et à l’insu des moines, leur

retour futur. L’événement appartient à la période d’avant guerre, il

s’agit de la liquidation du monastère de Kergonan. Le mobilier, laissé dans

la maison avec un bel optimisme, avait été bientôt vendu et dispersé ; quant

à l’immeuble, il paraissait être dans une situation légale inattaquable :

le propriétaire avait acheté le terrain dès avant la construction du monastère,

il avait un locataire régulier, le R. P. Dom Joseph Marsille. Malgré ces

titres, le liquidateur prétendit englober le prieuré de Kergonan dans les

biens de la Congrégation de Solesmes. Les juges de Lorient et d'Angers lui donnèrent

raison, sans écouter la vigoureuse protestation que Dom Marsille fit alors insérer

dans la presse locale : « Les amateurs sont avisés par la presse que le monastère

et la ferme de Kergonan se trouvent à proximité des célèbres alignements mégalithiques

de Carnac, et que la vue est splendide de tous côtés, surtout sur la baie de

Quiberon. Deux points essentiels ont été omis dans cette description

pittoresque et alléchante. Nous avons le devoir de combler cette grave lacune,

afin d’éclairer la religion des gens honnêtes et des catholiques

consciencieux : Kergonan a déjà un propriétaire, nous déclarons revendiquer

ce qui est et demeure notre bien ». «

Ce n’est pas tout. Les fondateurs du monastère de Kergonan ont affecté fonds

et édifice aux bénédictins, c’est dire que l’édifice monastique et ses dépendances

ont été consacrés à une intention religieuse. Nous devons donc rappeler que

les détenteurs de pareils biens... attirent sur eux les malédictions divines,

et qu’ils encourent la peine de l'excommunication ». Le

12 novembre 1906, la Cour de Cassation, en rejetant le pourvoi du propriétaire

M. Glotin, rendait la spoliation définitive. Mise aux enchères, la ferme de

Kergonan fut adjugée à Mademoiselle Anna Marsille, cousine du R. P. Prieur,

qui agissait, on le devine, avec l’agrément de l’autorité religieuse. Après

deux mises en vente sans résultat, le monastère fut acquis par la même

demoiselle Marsille : la réunion des biens monastiques dans les mains d’une

personne dévouée aux intérêts de la communauté facilitait le retour décidé

par le Père Abbé. Au

mois de septembre 1919 arrivait à Plouharnel un premier groupe de moines destinés

à desservir les moniales de Saint-Michel qui, elles aussi, rentraient d’exil.

Le printemps et l’été de 1920 furent occupés à Linciaux par les opérations

du déménagement ; le 15 août, la messe conventuelle y fut chantée pour la

dernière fois. Il ne restait plus alors que neuf moines en Belgique. Le 25 août,

le Père Abbé partait lui-même, remerciant la paternelle Providence de toutes

les grâces accordées à la Communauté pendant ses 19 ans de séjour dans ce

pays hospitalier. Le convent laissait au cimetière de Ciney quatre de ses

membres morts en exil. Dans

l’après-midi du 9 octobre 1920, la modeste cloche de l’abbaye Sainte-Anne

annonçait l’arrivée du Père Abbé et la reprise officielle de la vie

conventuelle. La réception fut liturgique, solennelle et filiale. La joie de

tous s'exprima en psaumes de circonstance, et en « chants du retour » composés

par l’un des moines. Déjà

la maison s’organisait. Le noviciat fut installé dans une villa proche de

l'abbaye, ancienne demeure des hôtes. Le recrutement semblait s’annoncer

favorablement : à la fin de 1921, huit postulants avaient reçu l’habit

monastique. Le 11 novembre 1921 eut lieu la première profession après

l’exil. Depuis lors, le grand mouvement de vocations qui fut remarqué au

lendemain de la guerre, s’est un peu ralenti. L’accroissement de la

Communauté par les professions d’après guerre n’a pas été sans une

contre partie douloureuse, et dans le petit cimetière de l’enclos plusieurs

moines de Sainte-Anne sont allés dormir. L’abbaye

s’est aussi sincèrement unie au deuil du diocèse de Vannes, quand Mgr

Gouraud fut rappelé à Dieu en 1928, après un épiscopat très fécond. C’était

un devoir de reconnaissance, car Mgr Gouraud avait toujours témoigné une

sympathie très surnaturelle à la famille bénédictine établie dans son diocèse.

Son successeur est un père très bon et très dévoué qui sait apprécier le rôle

des ordres contemplatifs dans l’Eglise. Au cours des visites qu’il a bien

voulu faire au monastère, Son Excellence Mgr Tréhiou s’est gagné tous les

coeurs. Le

8 mai 1931, le Rme Père Dom Marsille fêtait dans l'intimité, le cinquantième

anniversaire de sa profession religieuse. Ce fut une de ses dernières joies ;

sa santé, déjà bien affaiblie, allait subir pendant plus de deux ans un

progressif déclin. Après un dernier mois de souffrances particulièrement pénibles

et purifiantes, Dom Marsille s’éteignit paisiblement le 20 novembre 1933. Ses

obsèques eurent lieu le 23 novembre. Monseigneur l’évêque de Vannes célébra

la messe pontificale de Requiem. Monseigneur Duparc, évêque de Quimper, ami

personnel du défunt, prononça son éloge funèbre. La présence de plusieurs

Abbés et de nombreux ecclésiastiques, l'affluence des parents et des amis

contribuèrent à faire de ces obsèques un émouvant hommage à la mémoire du

disparu. Le

Chapitre de Sainte-Anne de Kergonan se réunit sous la présidence du Rme Père

Abbé de Solesmes le 11 décembre suivant, et élut comme successeur de Dom

Marsille un profès d’après guerre. Confirmé le même jour au nom du

Saint-Siège par l’abbé de Solesmes, Dom Henri Demazure a reçu la bénédiction

abbatiale des mains de Mgr Tréhiou le 15 janvier 1934, au cours d’une cérémonie

à la fois très solennelle et toute familiale. Il était assisté du Rme Père

Abbé de Solesmes et du Rme. Abbé coadjuteur de Farnborough. Avec

un nouveau chef, sous la protection continuée de sainte Anne, l'oeuvre

monastique se poursuit à Kergonan. De

cette vie monastique elle-même, qui pour beaucoup est une énigme, il n'est pas

inutile de dire un mot. Les bénédictins ou moines noirs sont des religieux qui

suivent — avec quelques mitigations — la lettre, et en tous cas l’esprit

de la règle composée par saint Benoît au début du VIème siècle. La vie

religieuse, c’est essentiellement la recherche de la perfection, de la sainteté,

de l’union à Dieu dès cette vie par la pratique des voeux de religion. Les

voeux sont des moyens qui facilitent ce travail ardu, sans le réaliser

automatiquement — on l’entend assez. Le monastère est, comme le dit la règle,

une école du service divin, les moines sont des soldats qui combattent pour la

gloire de Dieu, avec les armes de l’obéissance. Le siècle dernier a-t-il

assez raillé cette vertu d’obéissance qu’il estimait fatale aux droits du

citoyen libre, et voici que de tous côtés, les hommes appellent le dictateur

qui voudra bien les asservir ! Les moines ne connaissent pas ces caprices

d’opinion. Ils suivent leur voie, tracée suivant les principes immuables

d’une sagesse qui a fait ses preuves. Pour réaliser leur but principal de

sanctification, les différents ordres religieux emploient des moyens variés.

Outre l’occupation essentielle de la prière, beaucoup se livrent aux oeuvres

de charité à l’égard du prochain : prédication, enseignement, soin des

malades... Sans écarter absolument et a priori toute activité extérieure, les

bénédictins de la Congrégation de France limitent en principe leur action à

l’intérieur du monastère : la célébration de l’office divin, cette prière

publique et officielle de l’Eglise, tel est le centre de la vie bénédictine.

En dehors des heures de présence au choeur, le moine se livrera d’abord aux

études scripturaires, théologiques et liturgiques, qui nourrissent sa prière

et facilitent son occupation principale. Les heures de loisir sont consacrées

à des travaux en rapport avec les aptitudes spéciales de chacun, mais toujours

entrepris avec l’agrément ou sur l’ordre du Supérieur, à qui il

appartient de tout organiser pour le bien général. L’examen

d’une journée bénédictine en 1934 montrera de façon pratique comment se réalise

l’emploi du temps. A 4 heures la cloche sonne le réveil, les moines se réunissent

au choeur pour réciter Matines et Laudes. Suivent les messes privées, le petit

déjeuner, puis l’office de Prime à 7 h. 1/4 — de 7 h. 45 à 9 heures

travail en cellule. La grand’messe conventuelle — précédée de Tierce et

suivie ordinairement de Sexte — est chantée à 9 heures. Travail en cellule

jusqu’au repas de midi qui est suivi d’une heure de récréation prise en

commun. Le travail, intellectuel ou manuel, occupe ensuite les moines, jusqu’à

4 heures. Ils se rendent alors au choeur pour réciter None et Vêpres. Etude

ensuite jusqu’à la conférence de 6 h. 1/2 qui réunit tous les pères et

novices de choeur. A 7 heures, repas et récréation. Dernière réunion à

l’oratoire à 8 heures pour l’office de Complies, enfin coucher vers 8 h.

1/2 — En été, tous les exercices sont retardés d’une heure. La

grand’messe et les vêpres sont toujours chantées ; pour les autres parties

de l’office, le chant et la durée de présence au choeur varient avec la

solennité de la fête. Toutes les semaines, une promenade en dehors de

l’enclos fournit un délassement salutaire. Outre les Pères de choeur dont il

vient d’être question, le monastère bénédictin renferme des frères

convers qui appartiennent vraiment à la famille monastique et émettent des

voeux perpétuels, mais ils ne sont pas destinés à recevoir les ordres sacrés.

Les frères convers sont vêtus de brun. Ils assistent au choeur à une partie

de l’office, qu’ils complètent par la récitation de prières en commun.

Ils ont aussi leurs conférences spéciales. Ils sont chargés de différents

emplois indispensables dans toute communauté : cuisine, entretien de la maison,

culture du jardin... La vie régulière, simple et paisible des frères convers

est très favorable au recueillement et à la sanctification. Les

monastères bénédictins existant dans le monde en 1934 forment 14 Congrégations

; leur ensemble constitue l’ordre bénédictin. Sainte-Anne de Kergonan

appartient à la Congrégation de France dont le Supérieur est l’abbé de

Solesmes. Conformément à la tradition ancienne, chaque abbaye garde pourtant

son autonomie : l’abbé qui la gouverne, élu à vie par tous les profès

solennels, tient directement ses pouvoirs du Saint-Siège, sa juridiction et sa

responsabilité s’étendent au spirituel comme au temporel. Il doit être

vraiment l’âme et la forme de sa maison. Tous les moines ajoutent aux voeux

habituels de religion le voeu de stabilité dans leur monastère. Les bénédictins

échappent ainsi plus facilement à l’uniformité moderne, à la tyrannie du

« standard », et les différentes abbayes peuvent présenter une originalité

discrète, mais réelle. Partout d’ailleurs se retrouvent les traits caractéristiques

de la spiritualité bénédictine : largeur de vues, humilité confiante,

simplicité. Un

monastère fervent constitue un centre de résistance chrétienne, un foyer de

rayonnement et un exemple. L’expressive beauté du chant grégorien, la dignité

des cérémonies liturgiques conquièrent doucement les âmes des assistants.

Plus d’un visiteur occasionnel est ainsi peu à peu devenu un ami. Parmi ses

amis, chaque abbaye bénédictine en possède qui lui sont plus particulièrement

attachés, ce sont ses oblats — qu’on ne pense pas ici au cas d’un

Huysmans, résidant dans le monastère même. Les oblats séculiers, prêtres ou

laïcs — et les oblates — vivent dans le monde. Sans contracter

d’obligations difficiles ni de devoirs nouveaux, ils s’appliquent à «

orienter leur vie dans le sens de l’esprit monastique et de la perfection chrétienne

». Ils réalisent ainsi la définition qu’on a donné d’eux : « les associés

de la louange divine », restant fidèles à la devise bénédictine « Pax »

et au noble souhait formulé dans la règle : « Ut in omnibus glorificetur Deus

». L’application

des principes monastiques facilite ainsi la glorification de Dieu, ce but

dernier de toute vie humaine ; mais l’âme qui entendant l’appel plus spécial

du maître y aura loyalement répondu, trouvera, dans le monastère même, à

notre époque sceptique et inquiète, un supplément de certitude, de calme

assurance et de sérénité (1934).

© Copyright - Tous droits réservés.