|

Bienvenue chez les Ambonais |

AMBON |

Retour page d'accueil Retour Canton de Muzillac

La commune d' Ambon ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de AMBON

Ambon vient du gaulois "ambo" (gué).

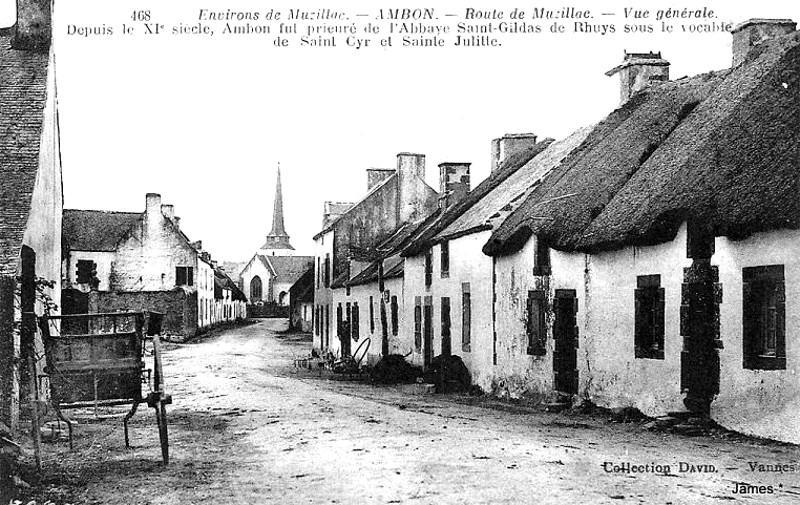

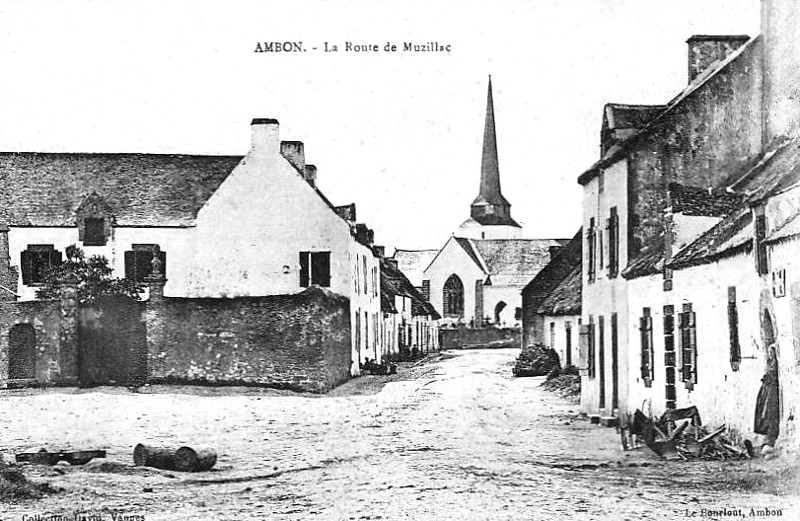

La paroisse d'Ambon est mentionnée pour la première fois en 832 (et/ou 861) dans le cartulaire de l'abbaye de Redon. La paroisse d'Ambon est donnée à la fin du XIème siècle ou au début du XIIème siècle, par l'évêque de Vannes à l'abbaye de Saint-Gildas de Rhuys qui établit un prieuré dans le voisinage.

Penerf qui englobait autrefois l'actuel Damgan était une trève de la paroisse de Ambon. Damgan devient une paroisse indépendante en 1820 et une commune à part entière dès 1824. Il y a lieu de noter aussi qu'à l'époque moderne Muzillac a conquis un certain nombre de villages sur Ambon (Saint-Laurent, Saint-Gourlais, Saint-Vincent, Penesclus et Le Moustéro). Ambon est érigé en commune en 1790.

Note 1 : Ambon, considéré dans son étendue primitive, est limité au sud par l'Océan, à l'est par l'étier de Billiers et l'étang de Penmur, et à l'ouest par la rivière de Pénerf et le ruisseau de la Drague. C'est une superficie de plus de 5500 hectares, dont la moitié environ est sous landes, le reste se partageant entre champs, prairies, marais, etc... Sa population, d'après le recensement de 1886, comprenait autrefois plus de 3000 habitants. Le bourg, situé sur le côté occidental de la paroisse, est à 6 kilomètres de Muzillac, et à 22 de Vannes. La période celtique est représentée par un menhir sur la route de Damgan ; par un dolmen ruiné à l'est de la Nouitte ; un dolmen jadis précédé d'une allée auprès de Rangliac ; deux dolmens ruinés au champ Rohel, près du bourg ; et par deux tumulus sans monument intérieur. Ces quatre dernières sépultures ont été fouillées en 1881, et n'ont rien fourni d'intéressant (Bull. 1881, p. 123). La période romaine est signalée par une enceinte circulaire de 45 mètres environ de diamètre, avec douves et talus, près du village du Cosquer, et par la voie de Vannes à Nantes, qui passe à deux kilomètres au nord du bourg. Les Bretons ont occupé ce territoire à partir du VIème siècle, et y ont implanté leur langue et leurs usages qui s'y sont maintenus jusqu'à ce jour. Une charte de l'abbaye de Redon nous montre le roi Érispoé donnant, en 857, à Saint-Sauveur plusieurs îlots, situés dans la Vilaine, en face de Plaz ou Brain ; une autre charte de 869 nous présente un certain Pritient restituant à l'abbaye ces mêmes îles, dont l'une s'appelait Ambon (Cartulaire de Redon, p. 371, 192). C'est à tort, croyons-nous, qu'on a voulu rapporter ces chartes à la paroisse d'Ambon, qui n'est pas une île, et qui n'a jamais appartenu à Redon. Ambon fut érigé de bonne heure en paroisse : l'étendue de son territoire en est la meilleure preuve. On y choisit pour patrons saint Cyr et sainte Julitte, martyrisés à Tarse en Cilicie, le 15 juillet 304, et honorés le 16 juin. Après le passage des Normands, et la restauration de l'abbaye de Rhuys, la paroisse fut donnée par l'évêque aux religieux de Saint-Gildas. Ceux-ci fondèrent, pour leur résidence, un prieuré à côté du bourg et acquirent des terres à Kerné. Le prieur, qui remplissait les fonctions de recteur, percevait la dîme sur toute la paroisse, excepté sur le quartier de Saint-Gildas du Moustéro, qui était réservé à l'abbé. Quand les moines rentrèrent à l'abbaye, le prieur conserva le titre de recteur primitif, ainsi que les dîmes, et confia le soin des âmes à un prêtre séculier, ou vicaire perpétuel, à qui il abandonna, suivant l'usage, un tiers de sa dîme. De son côté, l'abbaye cistercienne de Prières acquit, à partir de 1258, divers biens à Bavalan, à Landrezac, à Pénerf... Il est vrai qu'elle les perdit plus tard, mais elle les remplaça par de belles prairies, situées à Pénesclus (Joseph-Marie Le Mené - 1891).

Note 2 : des fouilles archéologiques réalisées entre 1988 et 1990, dans le choeur et le transept de l'église d'Ambon, ont permis de mettre à jour un temple romain du IIIème siècle et un sanctuaire paléo-chrétien du VIème siècle.

![]()

PATRIMOINE de AMBON

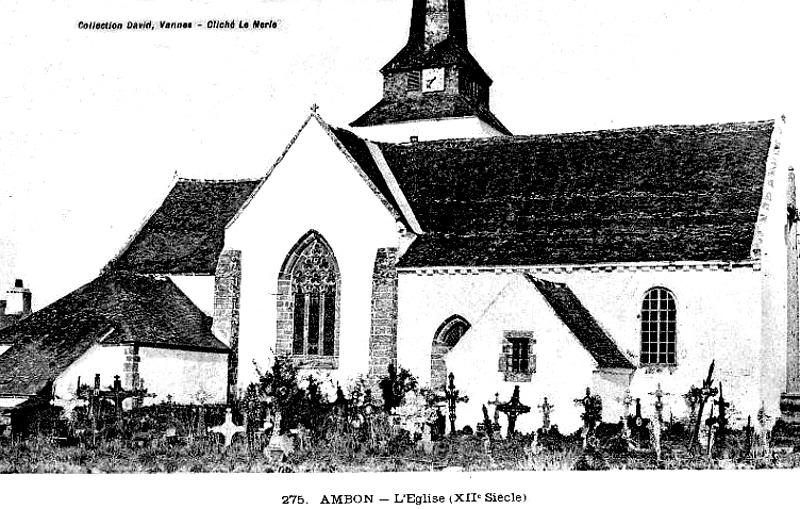

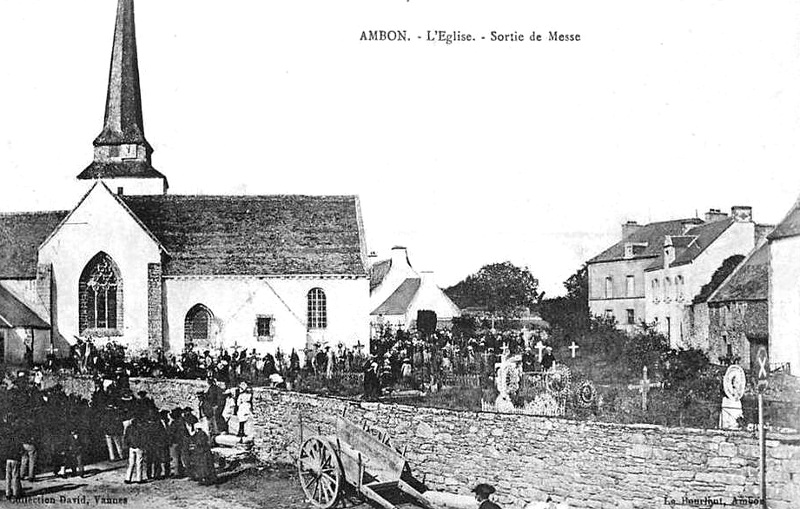

![]() l'église Sainte-Julitte et Saint-Cyr (XII-XVème siècle). Elle est

bâtie sur des vestiges d'une ancienne église datée du V-VIème siècle. L'église construite vers la fin du XIIème

siècle avait des bas-côtés, comme le prouvent l'examen du mur de la

façade et une petite fenêtre témoin du bas-côté Sud à l'angle du

croisillon. De l'époque romane subsistent la façade à contreforts, les

chapiteaux et les fenêtres des bas-côtés. Le soubassement date du IXème

siècle. La nef, qui possède cinq travées, date de la fin du Xème siècle ou du début du XIème

siècle : elle est très remaniée dans ses parties basses et communiquent

avec les bas-côtés par de grandes arcades en plein cintre surmontées de

petites baies en plein cintre aujourd'hui bouchées et reposant sur des

piles carrées. Le transept semble daté du XIIIème ou XVème

siècle : sa voûte en demi-berceau repose sur des colonnes à chapiteaux

simples ou grossièrement sculptés de cossettes et de feuillages, engagées

dans de lourds piliers de maçonnerie. Une grande partie, édifiée au XIIème siècle, a

été remaniée aux XVème et XVIIème siècles. Le choeur a été

complètement reconstruit au XVème siècle, avec un plan rectangulaire à

chevet plat flanqué de deux chapelles. De 1636 à 1649 (dates données par

les inscriptions des sablières des chapelles du Nord, de la sacristie et de

la porte ouverte dans le mur Sud), de nouveaux remaniements ont

lieu. La chapelle nord appelée chapelle Notre-Dame du Rosaire a été reconstruite en 1636-1637. Sur le porche nord qui date du

XVI-XVIIème siècle, sont venues se greffer deux nouvelles chapelles : la

chapelle Notre-Dame de Pitié (en 1646-1647) et la chapelle Saint-Jacques

(au XVIIIème siècle). Un agrandissement avec

adjonction d'une sacristie est réalisé de 1636 à 1649 et on remania

également les parties basses de la nef, la façade, le mur Sud et le

clocher élevé sur le transept. Au XIXème siècle une nouvelle sacristie

est accolée à la chapelle Sud. Tout l'édifice, à l'exception du carré

du transept, est couvert d'une charpente lambrissée. A l'intérieur, se

trouvent des stalles du XVIIIème siècle ;

l'église Sainte-Julitte et Saint-Cyr (XII-XVème siècle). Elle est

bâtie sur des vestiges d'une ancienne église datée du V-VIème siècle. L'église construite vers la fin du XIIème

siècle avait des bas-côtés, comme le prouvent l'examen du mur de la

façade et une petite fenêtre témoin du bas-côté Sud à l'angle du

croisillon. De l'époque romane subsistent la façade à contreforts, les

chapiteaux et les fenêtres des bas-côtés. Le soubassement date du IXème

siècle. La nef, qui possède cinq travées, date de la fin du Xème siècle ou du début du XIème

siècle : elle est très remaniée dans ses parties basses et communiquent

avec les bas-côtés par de grandes arcades en plein cintre surmontées de

petites baies en plein cintre aujourd'hui bouchées et reposant sur des

piles carrées. Le transept semble daté du XIIIème ou XVème

siècle : sa voûte en demi-berceau repose sur des colonnes à chapiteaux

simples ou grossièrement sculptés de cossettes et de feuillages, engagées

dans de lourds piliers de maçonnerie. Une grande partie, édifiée au XIIème siècle, a

été remaniée aux XVème et XVIIème siècles. Le choeur a été

complètement reconstruit au XVème siècle, avec un plan rectangulaire à

chevet plat flanqué de deux chapelles. De 1636 à 1649 (dates données par

les inscriptions des sablières des chapelles du Nord, de la sacristie et de

la porte ouverte dans le mur Sud), de nouveaux remaniements ont

lieu. La chapelle nord appelée chapelle Notre-Dame du Rosaire a été reconstruite en 1636-1637. Sur le porche nord qui date du

XVI-XVIIème siècle, sont venues se greffer deux nouvelles chapelles : la

chapelle Notre-Dame de Pitié (en 1646-1647) et la chapelle Saint-Jacques

(au XVIIIème siècle). Un agrandissement avec

adjonction d'une sacristie est réalisé de 1636 à 1649 et on remania

également les parties basses de la nef, la façade, le mur Sud et le

clocher élevé sur le transept. Au XIXème siècle une nouvelle sacristie

est accolée à la chapelle Sud. Tout l'édifice, à l'exception du carré

du transept, est couvert d'une charpente lambrissée. A l'intérieur, se

trouvent des stalles du XVIIIème siècle ;

Note : L'église paroissiale de Saint-Cyr et de Sainte-Julitte a la forme d'une croix latine, et mesure dans oeuvre 28 mètres sur 12 environ. Elle date de diverses époques : ainsi la nef est romane ; elle est séparée des bas-côtés par des arcades massives, en plein cintre, portées par de gros piliers carrés et surmontées de petites fenêtres romanes aujourd'hui bouchées ; la tour, avec flèche en ardoises, est placée sur le carré de l'intertransept, comme dans la plupart des églises romanes ; le choeur est de style ogival, avec une belle fenêtre au fond, et des meneaux en trilobes ; la chapelle du Rosaire, au nord, a été rebâtie en 1636, et celle de Notre-Dame-de-Pitié, du même côté, vers 1647. Les chapelles de la paroisse étaient en 1580 : — 1. Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Broel, près du bourg ; édifice rectangulaire, de style ogival, en grand et moyen appareil. — 2. Saint-Tugdual, mentionnée encore en 1629, et disparue depuis. — 3. Saint-Gildas, au Moustéro, annexée à Muzillac en 1840. — 4. Saint-Antoine, à Pénesclus, passée également à Muzillac. — 5. Sainte-Julitte, sur la route de Vannes, rebâtie naguères. — 6. Saint-Mamert, au village de ce nom, vers Billiers. — 7. Notre-Dame, à Cromenach, sur la côte, rebâtie en 1778. — 8. Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, à Damgan, siège de paroisse en 1820. — 9. Saint-Pierre, à Pénerf, succursale en 1843. — 10. Saint-Quirin ou Guérin, près de Pénerf, tombée en ruines. Il est possible qu'il y ait eu, en outre, des chapelles aux villages de Saint-Laurent, de Saint-Gourlais et de Saint-Vincent, qui appartiennent aujourd'hui à Muzillac. Les frairies étaient celles du bourg, de Sainte-Julitte, du Moustéro, de Saint-Mamert, de Cromenach, de Damgan et de Pénerf. Les chapellenies étaient : — 1. Celle des Cinq-Plaies, fondée par Pierre Le Pelletier, prêtre, en 1530. — 2. Celle de Fr. Savary, Sgr de Renoyal, fondée en 1560. — 3. Celle des Cinq-Plaies (bis), fondée par Yvonne de Poulbignon, en 1598. — 4. Celle de Broel, fondée par G. Le Blévenec, recteur, en 1630. — 5. Celle du Saint-Sacrement, fondée par J. Le Pocreau, recteur, mort en 1655. — 6. Celle de Notre-Dame-de-Pitié, fondée par le même. — 7. Celle de Saint-Mamert, fondée par Yves Béré, cultivateur, en 1689. — 8. Celle de Notre-Dame-du-Rosaire, fondée par J. Morin, maréchal, en 1689. — 9. Autre de Notre-Dame-du-Rosaire, fondée par F. Varhin, cordier, en 1691. — 10. Celle de Sainte-Anne, fondée on ne sait par qui, à une date inconnue. — 11. Celle de Marguerite Le Guézo. — 12. Celle des Quibéran. Pour acquitter toutes ces fondations et pour desservir les diverses chapelles, il y avait ici, dés le commencement du XVIIème siècle, une communauté de prêtres. Le prieuré d'Ambon, à la nomination primitive de l'abbé de Rhuys, fut uni au collège de Vannes par bulle du 14 décembre 1691, mais avec réserve d'une rente de 100 livres pour l'abbaye. Le vicaire perpétuel, à la présentation de l'abbé de Saint-Gildas, finit, vers 1703, par subir l'alternative, et prit le titre de recteur. Sa part aux dîmes resta toutefois fixée au tiers, mais son casuel le dédommageait amplement : en 1757, son revenu net était évalué à 1,058 livres. Ambon était du doyenné de Péaule et de la sénéchaussée de Vannes. En 1790, il fut érigé en commune, du canton de Surzur, et du district de Vannes. En 1791, son recteur, M. Jégat, refusa le serment et dut bientôt se cacher, ainsi que ses collaborateurs. La révolution vendit les biens du prieuré, ceux de l'abbaye de Prières, la dotation des chapellenies et les prairies du presbytère. M. Lévenas, prêtre d'Ambon, fut guillotiné à Lorient, en 1794, et son confrère, M. Puissant, fut déporté à l'île de Ré, en 1799. En 1801, ce territoire fut rattaché au canton de Muzillac, arrondissement de Vannes : ce qui fut accepté par l'Église en 1802. En 1820, Ambon perdit les quartiers de Damgan et de Pénerf, et, en 1840, ceux du Moustéro et de Pénesclus. Aujourd'hui, sa superficie est réduite à 3,800 hectares, et sa population à 1662 habitants (Joseph-Marie Le Mené - 1891).

Voir aussi

![]() "L'histoire de la paroisse d'Ambon et ses recteurs"

"L'histoire de la paroisse d'Ambon et ses recteurs"

![]() la chapelle de Saint-Tugdual

ou de Cromenach (1778), édifiée en 1768, après la destruction

par la mer en 1705 de l'ancienne chapelle Saint-Tugdual dont les traces sont

encore visibles sur les îlots de la pointe ;

la chapelle de Saint-Tugdual

ou de Cromenach (1778), édifiée en 1768, après la destruction

par la mer en 1705 de l'ancienne chapelle Saint-Tugdual dont les traces sont

encore visibles sur les îlots de la pointe ;

![]() la chapelle de Bazvalan (1464), ancienne chapelle privée des

seigneurs de Bazvalan. Cette chapelle est restaurée en 1610 (date inscrite

au-dessus du portail). La charpente porte la date de 1464 (date de fondation de la chapelle) ;

la chapelle de Bazvalan (1464), ancienne chapelle privée des

seigneurs de Bazvalan. Cette chapelle est restaurée en 1610 (date inscrite

au-dessus du portail). La charpente porte la date de 1464 (date de fondation de la chapelle) ;

![]() la chapelle Sainte-Julitte (XVIème siècle), reconstruite

en 1846 à l'emplacement d'une chapelle ayant existé entre 1677 et 1807.

Ruinée à la Révolution, la chapelle primitive sera remplacée par une

caserne des douanes dite de Sainte-Lucie. Les murs de la chapelle actuelle

comportent des ouvertures en plein cintre. L'édifice est de plan

rectangulaire et possède un clocher d'ardoises ;

la chapelle Sainte-Julitte (XVIème siècle), reconstruite

en 1846 à l'emplacement d'une chapelle ayant existé entre 1677 et 1807.

Ruinée à la Révolution, la chapelle primitive sera remplacée par une

caserne des douanes dite de Sainte-Lucie. Les murs de la chapelle actuelle

comportent des ouvertures en plein cintre. L'édifice est de plan

rectangulaire et possède un clocher d'ardoises ;

![]() la chapelle Saint-Mamers

(XVII-XVIIIème siècle), située au village de ce nom. Au-dessus

de la porte de la façade Ouest sont gravés la

date de 1600 et le blason de la famille Bazvalan. La chapelle possède un

petit clocher couvert d'ardoises et une petite fenêtre qui éclaire l'autel ;

la chapelle Saint-Mamers

(XVII-XVIIIème siècle), située au village de ce nom. Au-dessus

de la porte de la façade Ouest sont gravés la

date de 1600 et le blason de la famille Bazvalan. La chapelle possède un

petit clocher couvert d'ardoises et une petite fenêtre qui éclaire l'autel ;

![]() la chapelle Notre-Dame-de-Mille-Secours

ou Notre-Dame-de-Bon-Secours (XVI-XVIIème siècle), située au

village de Brouel (village de paludiers), où les

Templiers passent pour avoir eu jadis un établissement. Cette chapelle,

de forme rectangulaire, est surmontée d'un petit clocher en ardoise. Les entraits et sablières sculptés de la charpente

ont disparu. Le pignon, à rampants, décorés de crochets, est flanqué de

contreforts amortis par des pinacles. Un cintre brisé à plusieurs

voussures, pris sous une accolade rehaussée d'un chou et de crochets,

encadre, sous un tympan un portail divisé en deux baies, à anse de panier

et accolade, par un meneau qui porte en cul-de-lampe un écusson martelé

et, en guise de dais, un animal accroupi. A l'intérieur, un bas-relief de

pierre du XVIIème siècle représente une belle tête de Christ portant la croix ;

la chapelle Notre-Dame-de-Mille-Secours

ou Notre-Dame-de-Bon-Secours (XVI-XVIIème siècle), située au

village de Brouel (village de paludiers), où les

Templiers passent pour avoir eu jadis un établissement. Cette chapelle,

de forme rectangulaire, est surmontée d'un petit clocher en ardoise. Les entraits et sablières sculptés de la charpente

ont disparu. Le pignon, à rampants, décorés de crochets, est flanqué de

contreforts amortis par des pinacles. Un cintre brisé à plusieurs

voussures, pris sous une accolade rehaussée d'un chou et de crochets,

encadre, sous un tympan un portail divisé en deux baies, à anse de panier

et accolade, par un meneau qui porte en cul-de-lampe un écusson martelé

et, en guise de dais, un animal accroupi. A l'intérieur, un bas-relief de

pierre du XVIIème siècle représente une belle tête de Christ portant la croix ;

![]() le calvaire de Bilion

(XVIIIème siècle) ;

le calvaire de Bilion

(XVIIIème siècle) ;

![]() la croix de Saint-Mamers

(XVIIIème siècle) ;

la croix de Saint-Mamers

(XVIIIème siècle) ;

![]() l'ancien

prieuré, qui dépendait de l'abbaye de Saint-Gildas-de-Rhuys. La

maison d'habitation des moines se situait près du bourg. Ils avaient en

outre un jardin contigu, une métairie à Kerné, diverses pièces de terre,

un moulin à vent, et quelques rentes féodales, avec juridiction

séculière sur leurs hommes. Le prieur-recteur levait la dîme sur toute la

paroisse d'Ambon excepté sur le quartier du Moustéro, qui était réservé

à l'abbé. Lorsque les moines rentrèrent à l'abbaye, le prieur conserva

le titre de recteur primitif, ainsi que les dîmes, et laissa le soin des

âmes à un prêtre séculier, ou vicaire perpétuel, qui eut, suivant

l'usage, un tiers de la dîme et le casuel. Au XVIème siècle, la

négligence ou l'éloignement des abbés commendataires fit perdre ce droit,

et quand il fut question de le ressaisir en 1703, la prescription était

acquise au pape et à l'évêque. Quant au prieuré proprement dit, avec ses

droits et ses revenus propres, il tomba en commende dès le XVIème siècle.

Par suite de l'établissement des prieurs commendataires, l'abbaye de Rhuys

ne recevait plus rien d'Ambon. Aussi la communauté accepta-t-elle l'union

de ce prieuré au collège des Jésuites de Vannes, moyennant une rente fixe

de 100 livres par an. Cet arrangement fut sanctionné par une bulle du 14

décembre 1691, et par les lettres patentes du roi du 15 mars 1695. Le 16

octobre 1793, la maison et le "pourpris" du prieuré

d'Ambon furent vendus nationalement à François Martin, menuisier à

Vannes, pour 2 400 livres. Le 14 décembre de la même année, la métairie

de Kerné ou du Prieuré fut adjugée au même pour 7 600 livres. Liste non

exhaustive des prieurs : Frère Léon de la Gravelle (en 1456), Jean de la

Landelle (en 1560), Guillaume Le Mitouard (en 1569), François Séné (en

1579), Jean Morel (en 1581), F. Antoine Hellaud (en 1585), F. Jean Gérard

(en 1597), F. François Charette (en 1603), M. Joachim Le Messier (en 1635),

Charles de Rosmdec (en 1656), Pierre Lollivier de Lochrist (en 1671),

Hyacinthe Lollivier (en 1687), démissionnaire en 1691 ;

l'ancien

prieuré, qui dépendait de l'abbaye de Saint-Gildas-de-Rhuys. La

maison d'habitation des moines se situait près du bourg. Ils avaient en

outre un jardin contigu, une métairie à Kerné, diverses pièces de terre,

un moulin à vent, et quelques rentes féodales, avec juridiction

séculière sur leurs hommes. Le prieur-recteur levait la dîme sur toute la

paroisse d'Ambon excepté sur le quartier du Moustéro, qui était réservé

à l'abbé. Lorsque les moines rentrèrent à l'abbaye, le prieur conserva

le titre de recteur primitif, ainsi que les dîmes, et laissa le soin des

âmes à un prêtre séculier, ou vicaire perpétuel, qui eut, suivant

l'usage, un tiers de la dîme et le casuel. Au XVIème siècle, la

négligence ou l'éloignement des abbés commendataires fit perdre ce droit,

et quand il fut question de le ressaisir en 1703, la prescription était

acquise au pape et à l'évêque. Quant au prieuré proprement dit, avec ses

droits et ses revenus propres, il tomba en commende dès le XVIème siècle.

Par suite de l'établissement des prieurs commendataires, l'abbaye de Rhuys

ne recevait plus rien d'Ambon. Aussi la communauté accepta-t-elle l'union

de ce prieuré au collège des Jésuites de Vannes, moyennant une rente fixe

de 100 livres par an. Cet arrangement fut sanctionné par une bulle du 14

décembre 1691, et par les lettres patentes du roi du 15 mars 1695. Le 16

octobre 1793, la maison et le "pourpris" du prieuré

d'Ambon furent vendus nationalement à François Martin, menuisier à

Vannes, pour 2 400 livres. Le 14 décembre de la même année, la métairie

de Kerné ou du Prieuré fut adjugée au même pour 7 600 livres. Liste non

exhaustive des prieurs : Frère Léon de la Gravelle (en 1456), Jean de la

Landelle (en 1560), Guillaume Le Mitouard (en 1569), François Séné (en

1579), Jean Morel (en 1581), F. Antoine Hellaud (en 1585), F. Jean Gérard

(en 1597), F. François Charette (en 1603), M. Joachim Le Messier (en 1635),

Charles de Rosmdec (en 1656), Pierre Lollivier de Lochrist (en 1671),

Hyacinthe Lollivier (en 1687), démissionnaire en 1691 ;

![]() le

manoir de Bavalan ou Bazvalan. Siège d'une ancienne seigneurie ayant

appartenu successivement au chevalier Bonabe de Bavalan (en 1298), à Amaury

de Bavalan en 1464 et en 1481, puis aux

familles Hencoet et Quifistre (au XVème siècle). A proximité se trouvait

autrefois une chapelle privée ;

le

manoir de Bavalan ou Bazvalan. Siège d'une ancienne seigneurie ayant

appartenu successivement au chevalier Bonabe de Bavalan (en 1298), à Amaury

de Bavalan en 1464 et en 1481, puis aux

familles Hencoet et Quifistre (au XVème siècle). A proximité se trouvait

autrefois une chapelle privée ;

![]() le manoir de Kerdoux

ou Kerdouz (XIXème siècle), ancienne propriété de

la famille Boirouvray. La tour carrée du manoir de Kerdoux date

du XIXème siècle : elle est dotée d'une rangée de boulins alignés ;

le manoir de Kerdoux

ou Kerdouz (XIXème siècle), ancienne propriété de

la famille Boirouvray. La tour carrée du manoir de Kerdoux date

du XIXème siècle : elle est dotée d'une rangée de boulins alignés ;

![]() l'ancien

château de Trémelgon dont les vestiges étaient encore visibles en 1891.

Siège de l'ancienne seigneurie de Trémelgon ayant appartenu successivement

aux familles Penoulzo (ou Pembulzo), Gourvinec et Carné ;

l'ancien

château de Trémelgon dont les vestiges étaient encore visibles en 1891.

Siège de l'ancienne seigneurie de Trémelgon ayant appartenu successivement

aux familles Penoulzo (ou Pembulzo), Gourvinec et Carné ;

![]() l'ancien

château du Listy, visible encore en 1863. Siège de l'ancienne seigneurie

du Lesté ou du Lesty ou du Listy, ayant appartenu successivement aux

familles Lesté (Jehan de Lestez en 1427 et en 1464, et Antoine de Lesté en

1481), Matz et Le Quinio ;

l'ancien

château du Listy, visible encore en 1863. Siège de l'ancienne seigneurie

du Lesté ou du Lesty ou du Listy, ayant appartenu successivement aux

familles Lesté (Jehan de Lestez en 1427 et en 1464, et Antoine de Lesté en

1481), Matz et Le Quinio ;

![]() la maison du Trésor (XVIIème siècle) ;

la maison du Trésor (XVIIème siècle) ;

![]() la fontaine Sainte-Julitte (1677).

La façade est orné d'un fronton sculpté et d'un cartouche

portant la date de 1677 ;

la fontaine Sainte-Julitte (1677).

La façade est orné d'un fronton sculpté et d'un cartouche

portant la date de 1677 ;

![]() le four à pain (XVIIIème siècle), situé à Renoyal

et restauré en 1995 ;

le four à pain (XVIIIème siècle), situé à Renoyal

et restauré en 1995 ;

![]() la ferme (XVIIIème siècle), située à Saint-Mamers ;

la ferme (XVIIIème siècle), située à Saint-Mamers ;

![]() les maisons (XVIIIème siècle) situées à Bétahon ;

les maisons (XVIIIème siècle) situées à Bétahon ;

![]() les moulins de Billion (Bilion) ou Bullion (XVIème

siècle), de Benoyat, de Bazvalan, de Trémelgon, de Listy (XVIème siècle). Le moulin à vent de Billion date du

XVIème siècle et a été restauré en 1904. Sa longue carrière s'achève

en 1974. Le moulin de Listy appartient en 1556 au seigneur du Leste ;

les moulins de Billion (Bilion) ou Bullion (XVIème

siècle), de Benoyat, de Bazvalan, de Trémelgon, de Listy (XVIème siècle). Le moulin à vent de Billion date du

XVIème siècle et a été restauré en 1904. Sa longue carrière s'achève

en 1974. Le moulin de Listy appartient en 1556 au seigneur du Leste ;

A signaler aussi :

![]() le mégalithe de Kergloannec

ou Kerglouannec (époque néolithique) ;

le mégalithe de Kergloannec

ou Kerglouannec (époque néolithique) ;

![]() le tumulus de la Grande Bretelle (5ème millénaire avant

Jésus-Christ), à Tissac ;

le tumulus de la Grande Bretelle (5ème millénaire avant

Jésus-Christ), à Tissac ;

![]() le tumulus de la Rangliac (5ème millénaire avant Jésus-Christ) ;

le tumulus de la Rangliac (5ème millénaire avant Jésus-Christ) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de AMBON

Les seigneuries d'Ambon étaient :

1. Bavalan, au sud-est, aux Bavalan, aux Hencoet et aux Quifistre.

2. Billion, vers le nord-ouest.

3. Bodo, vers le nord.

4. Borec, même direction.

5. Glavignac, vers l'est.

6. Kerambart, au nord-est, aux Kerambart et aux Pommeraye.

7. Kermadec, au sud-ouest.

8. Le Lenn, à l'est, berceau de la famille de ce nom.

9. Lesté, au sud-ouest, aux Lesté, du Matz et Le Quinio.

10. Liun ou Lienne, aux Lesté en 1604.

11. Poulbignon, au sud-est, aux Poulbignon, puis La Haye.

12. Quélescoet ou Kerlescoet, vers le sud-est.

13. Renoyal, vers le nord, aux Savary en 1560.

14. Trébiguet, au nord-est, à la famille de ce nom.

15. Trémeret, vers le nord, aux Quifistre, puis aux Arz.

16. Trémelgon, au sud-est, aux Penbulzo, Gourvinec et Carné. En ce lieu, on voit encore les restes du château et une petite tour circulaire

(Joseph-Marie Le Mené).

Lors de la réformation de 1427, on comptabilise la présence de plusieurs nobles à Ambon : Guyon des Ferrieres, Guillo Labac et Jehan Hamegan (Lic, au village d'Ambon), Jehan Angier, Ollivier Le Felocs (le Bois, village de Kermelec), Mahé du Bodou et Perrot Le Gag (le Bodou), Perronnelle Aldrouiche et Jehan Landuran (Bavalan, Yoff), Eon du Marcheill et Eon le Pavec (Broël), Perrot Saludou et Lestez (Corbouin), Ollic Botquant et dame Bazvallan (Kerlescoet), Ollivier de Bernesquel et Guillaume Le Boulicault (Tremaret), Ydouart de Bréhant (Ambon ou Damgan), Ollivier Allanou (Kervoyal), Jehan Lodic ou Codic et Jehan Le Besq (Yoff), Ollivier de Talhoet et Guillo Bernes (Lyua), Ollivier Le Goarff (Birel), Jehan de Lestez (Lestez), Ollivier de Poulbignon et Oellec Nicol (Poulbignon), Eon Le Bras (Pénesclus), Thomas Thehel et Henry Le Marhadour (Trébiguet), Eon Le Bras (Le Lenne), Jehanno de Bohalgou et Jehan Le Talhouedec (Trémelgon), Jehan Bolcam et Allain Alanou (Trémelgon), Oellic Annet et Marie de Kerezren (Trémelgon), Ollivier de Poulbignon (au bourg d'Ambon), Guillaume de Quiristinic et Guillaume Bonic (Lionne), Jehan du Lenne et Jehan Le Barbier (le Lenne), Perrot du Len et Jehan Le Barillet (Glavignac).

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 8 septembre 1464, on comptabilise la présence de 11 nobles de Ambon :

![]() Guillaume

ADAM (20 livres de revenu) : porteur d'un paltoc et d'une salade (casque),

comparaît armé d'un arc et d'une épée ;

Guillaume

ADAM (20 livres de revenu) : porteur d'un paltoc et d'une salade (casque),

comparaît armé d'un arc et d'une épée ;

![]() Ollivier

de POULBIGNON (60 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une

salade (casque), comparaît armé d'une vouge et d'une épée ;

Ollivier

de POULBIGNON (60 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une

salade (casque), comparaît armé d'une vouge et d'une épée ;

![]() Guillaume

de MUSUILLAC du Bodo (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et

d'une salade (casque), comparaît armé d'une vouge et d'une épée ;

Guillaume

de MUSUILLAC du Bodo (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et

d'une salade (casque), comparaît armé d'une vouge et d'une épée ;

![]() Pierre

de BERNESQUEL (400 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une

salade (casque), comparaît armé d'une vouge et portant des harnois de jambes ;

Pierre

de BERNESQUEL (400 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une

salade (casque), comparaît armé d'une vouge et portant des harnois de jambes ;

![]() Jehan

de LESTEZ (70 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une salade

(casque), comparaît armé d'une vouge et d'une épée ;

Jehan

de LESTEZ (70 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une salade

(casque), comparaît armé d'une vouge et d'une épée ;

![]() les

héritiers Jehan du LEN (40 livres de revenu) : défaillants ;

les

héritiers Jehan du LEN (40 livres de revenu) : défaillants ;

![]() Jehan

de BOEBIC (30 livres de revenu), remplacé par son frère : porteur d'une

brigandine et d'une salade (casque), comparaît armé d'une hache et d'une épée ;

Jehan

de BOEBIC (30 livres de revenu), remplacé par son frère : porteur d'une

brigandine et d'une salade (casque), comparaît armé d'une hache et d'une épée ;

![]() Tery

du LEN (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une salade

(casque), comparaît armé d'une hache et d'une épée ;

Tery

du LEN (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une salade

(casque), comparaît armé d'une hache et d'une épée ;

![]() Pierre

du BESIT : porteur d'une brigandine et d'une salade (casque), comparaît

armé d'une vouge et d'une épée ;

Pierre

du BESIT : porteur d'une brigandine et d'une salade (casque), comparaît

armé d'une vouge et d'une épée ;

![]() Amaury

de BAVALEN (300 livres de revenu) : défaillant ;

Amaury

de BAVALEN (300 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Ollivier

JEGO : porteur d'un paltoc, comparaît armé d'un arc et d'une épée ;

Ollivier

JEGO : porteur d'un paltoc, comparaît armé d'un arc et d'une épée ;

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 4 septembre 1481, on comptabilise la présence de 20 nobles de Ambon :

![]() Amaury,

sieur de BAVALLAN (500 livres de revenu), remplacé par son fils Jehan :

comparaît en homme d'armes, accompagné de Jehan et Eon Coleno, tous deux archers ;

Amaury,

sieur de BAVALLAN (500 livres de revenu), remplacé par son fils Jehan :

comparaît en homme d'armes, accompagné de Jehan et Eon Coleno, tous deux archers ;

![]() Nicolas

THEBAUD ;

Nicolas

THEBAUD ;

![]() Pierre

TREVELEUC (20 livres de revenu) ;

Pierre

TREVELEUC (20 livres de revenu) ;

![]() Antoine

de LESTE (400 livres de revenu) : comparaît en archer ;

Antoine

de LESTE (400 livres de revenu) : comparaît en archer ;

![]() Jehan

de POULBIGNON (60 livres de revenu) : comparaît armé d'une vouge ;

Jehan

de POULBIGNON (60 livres de revenu) : comparaît armé d'une vouge ;

![]() Ollivier

JEGO (10 livres de revenu) : porteur d'un paltoc ;

Ollivier

JEGO (10 livres de revenu) : porteur d'un paltoc ;

![]() Guillaume

de MUSUILLAC, sieur du Bodo (60 livres de revenu) : comparaît en archer ;

Guillaume

de MUSUILLAC, sieur du Bodo (60 livres de revenu) : comparaît en archer ;

![]() Guillaume

du BEYSIT, remplacé par Roland Trimidic : comparaît en archer ;

Guillaume

du BEYSIT, remplacé par Roland Trimidic : comparaît en archer ;

![]() les

héritiers Cyry du LEN : comparaissent armé d'une vouge ;

les

héritiers Cyry du LEN : comparaissent armé d'une vouge ;

![]() Hervé

LE FLOCH, remplacé par Allain Talhoet : comparaît armé d'une vouge ;

Hervé

LE FLOCH, remplacé par Allain Talhoet : comparaît armé d'une vouge ;

![]() Raoullet

de MUSUILLAC ;

Raoullet

de MUSUILLAC ;

![]() Guillaume

ADAM : comparaît en archer ;

Guillaume

ADAM : comparaît en archer ;

![]() François

du LEN (30 livres de revenu) : comparaît armé d'une vouge ;

François

du LEN (30 livres de revenu) : comparaît armé d'une vouge ;

![]() Jehan

de NOEAL (40 livres de revenu) : de la compagnie du capitaine Bertrand ;

Jehan

de NOEAL (40 livres de revenu) : de la compagnie du capitaine Bertrand ;

![]() Pierre

KERPEZRON (10 livres de revenu) ;

Pierre

KERPEZRON (10 livres de revenu) ;

![]() Jehan

de COLLENO (7 livres de revenu), remplacé par Pierre Coleno : comparaît

armé d'une vouge ;

Jehan

de COLLENO (7 livres de revenu), remplacé par Pierre Coleno : comparaît

armé d'une vouge ;

![]() Jehan

LE BRETON ;

Jehan

LE BRETON ;

![]() Ollivier

CAMBON ;

Ollivier

CAMBON ;

![]() Jehan

BOSEAU ;

Jehan

BOSEAU ;

![]() la

veuve Cepry du LEN ;

la

veuve Cepry du LEN ;

© Copyright - Tous droits réservés.