|

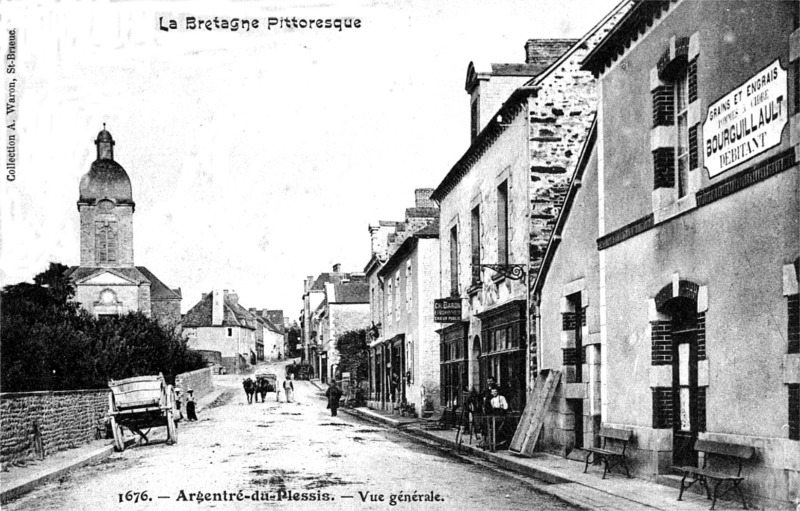

Bienvenue chez les Argentréens |

ARGENTRE-DU-PLESSIS |

Retour page d'accueil Retour Canton d'Argentré-du-Plessis

La

commune d'Argentré-du-Plessis ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE d'ARGENTRE-DU-PLESSIS

Argentré-du-Plessis vient, semble-t-il, du gaulois « Argantius », dérivé de « argant » et du suffixe « rate » (forteresse).

Les commencements d'Argentré sont complètement inconnus. On ne trouve les plus anciennes preuves de son existence que dans l'histoire des seigneurs qui ont pris pour surnom le nom de cette paroisse. Or, les premiers seigneurs d'Argentré connus d'une manière certaine sont Poisson d'Argentré, « Piscis de Argentreio », vivant vers 1100-1116, et Raoul d'Argentré, témoin en 1160 d'une donation faite à l'abbaye de Savigné (M. de la Borderie, Revue de Bretagne et de Vendée, XXIX, 196).

Le jeudi après Noël de l'an 1402 fut établi à Argentré une confrérie ou association de plusieurs seigneurs du pays. Il s'agit de Guillaume de Sévigné et Robert d'Espinay, chevaliers, Jehan de la Frète, seigneur dudit lieu, Guillaume Artur, seigneur de l'Arturaye, Louis de Sévigné, Jehan de Dommaigné et Jehan Brunel. Ils convinrent ensemble de former « une confrairie en l'honneur de la bénoiste Vierge Marie, en l'église d'Argentré, en laquelle église se rendront et seront tenus se rendre chacun des frères de ladite confrairie au jour de l'Assomption de Nostre-Dame, pour s'entrecompagner à disner ensemble au lieu qui sera désigné par les prévots qui ordonnés y seront, aux mises et despentz des frères, et pour savoir les affaires que les uns des frères auront à besoingner des autres ...... et seront dites en icelle église d'Argentré messes pour les frères d'icelle confrairie par l'ordonnance des prévots, aux mises et depentz des frères. Laquelle confrairie sera de telle ordonnance que chacun des frères promettront les uns aux autres, un chacun à autres, les autres à chacun, garder et soutenir l'estat, bien et honneur l'un de l'autre, et être alliés ensemble contre tous autres, sauf contre leur prince, etc. » (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, II, 726).

La présentation de la cure d'Argentré semble avoir toujours appartenu à l'alternative. En 1790, ce bénéfice valait environ 3 000 livres de rente ; la municipalité d'Argentré déclara, en effet, que le recteur jouissait d'un pourpris estimé 150 livres de revenu, consistant en presbytère, jardin, six champs et trois prés ; — de la moitié des dîmes anciennes, estimées 2 350 livres, — et des dîmes novales, estimées 500 livres. Total : 3 000 livres (Pouillé de Rennes).

Le recteur, Julien Bouessée, prisant même un peu plus haut ses dîmes, déclara son revenu valoir 3 150 livres ; sur cette somme il devait donner la pension à deux vicaires, payer 203 livres 16 sols de décimes, 80 livres pour l'entretien du chanceau et du presbytère, etc., etc. (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 28).

On prétend que la Chapelle Saint-Pierre était son église primitive. La paroisse d’Argentré-du-Plessis dépendait autrefois de l’ancien évêché de Rennes.

Des troupes royalistes battent des détachements républicains les 4 août et 27 septembre 1799. La seigneurie d’Argentré semble avoir été unie promptement à celle de Launay, puis à celle du Plessis.

On rencontre les appellation suivantes : Argentreium (au XIIème siècle), ecclesia de Argentreyo (en 1516).

Note 1 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse d'Argentré-du-Plessis : Pierre Thierry (décédé en 1530), Pierre d'Argentré (en 1580), Pierre Ogier (1589-1617), Georges Perronnerye (1611-1627), Vincent Bernier (en 1627), Etienne Monnerye (1628-1633), André Goupil (en 1633), J... Mergey (1652-1677), Roch Fournier de Trélo (1678-1684), François Duboys (1684-1690), René Kermasson (en 1690), Paul-Charles de la Saugère (en 1691), Honoré Tendon (1698-1716), Jean-Baptiste Pouynet (1716-1736), Joseph Nouail (1736-1774), Julien-Olivier Bouessée (1774-1792), Gilbert-Michel Gontier (1803-1820), François-Pierre Thébault (1820-1822), Jean-Marie Villais (1822-1867), Fortuné Hanry (1867-1868), Jean-Marie Crépin (à partir de 1868), ... .

Note 2 : Argentré-du-Plessis est la patrie de Charles, de Jean-Baptiste et de Louis Charles du Plessis d'Argentré, nés en 1673, 1720 et 1723, évêques de Tulle, de Séez et de Limoges.

Note 3 : liste non exhaustive des maires d'Argentré-du-Plessis : .... Alain du Plessis d'Argentré (1919-1954), Geneviève du Plessis d'Argentré, épouse d'Alain du Plessis d'Argentré (1954-1971), Victor Pasquet (1971-1983), Jean Bourdais (1983-1995), Emile Blandeau (1995-2013), Pierre Fadier (2013-2014), Daniel Bausson (2014-2015), Jean-Noël Bévière (2015-....), etc ....

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances d'Argentré (aujourd'hui Argentré-du-Plessis) en 1789

".

"

Le

cahier de doléances d'Argentré (aujourd'hui Argentré-du-Plessis) en 1789

".

![]()

PATRIMOINE d'ARGENTRE-DU-PLESSIS

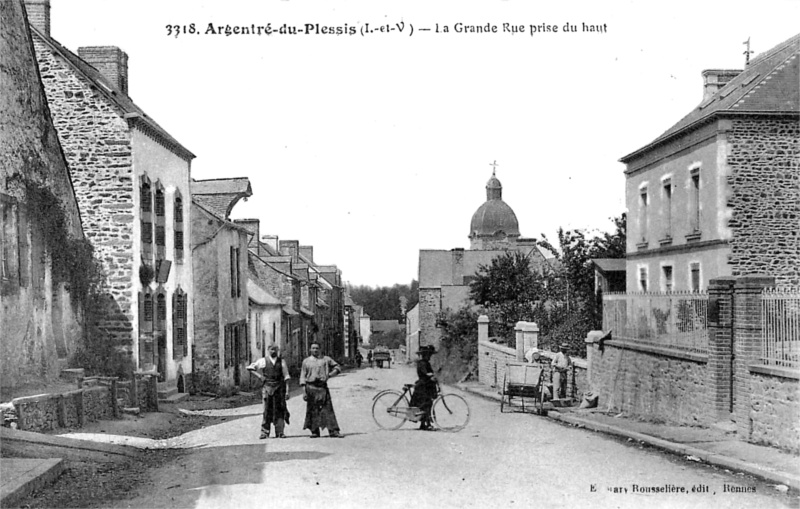

![]() l'église

Notre-Dame (1775-1779), édifiée par l'architecte Brousseau. Dédiée à

Notre-Dame, l'église d'Argentré-du-Plessis fut incendiée par le feu du

ciel le 2l octobre 1772, pendant la célébration de la grand'messe. L'année

suivante, l'on fit de cet édifice ruiné un procès-verbal assez intéressant

dont nous extrayons ce qui suit (Archives du château du Plessix) : L'église

d'Argentré se composait d'une seule nef accostée au Nord d'une chapelle dédiée

à sainte Anne et terminée par un chanceau communiquant avec une autre

chapelle placée au Midi et consacrée au Saint-Rosaire. Le choeur avait un

chevet droit, et dans la principale verrière, placée au-dessus du maître-autel,

l'on voyait plusieurs écussons : d'abord, en supériorité, le blason des

barons de Vitré : de gueules au lion d'argent, armé, couronné et

lampassé d'or ; puis, au-dessous, les armoiries des seigneurs de

Marcille : d'argent à la bande de gueules chargée de trois channes d'or.

Cette famille posséda longtemps la seigneurie d'Argentré par suite du

mariage de Guillaume de Marcille, vers 1390, avec Orphaise d'Argentré, dame

dudit lieu. Dans une autre verrière du chanceau, vers le Nord, se

trouvaient les écussons de la famille de Montbourcher : d'or à trois

channes de gueules ; elle possédait, en effet, la seigneurie du Pinel,

en Argentré. La table du maître-autel était supportée par un « pilastre

» central, orné d'un écusson fruste ; au-dessus de cet autel apparaissait

la statue de la Sainte Vierge, armoriée du blason des seigneurs de Marcille.

Dans la chapelle du Rosaire, deux fenêtres étaient ornées de l'écusson

suivant, assez compliqué : écartelé : au 1er d'argent à la bande de

gueules chargée de trois channes d'or, qui est de Marcille ; au 2ème

d'or à la croix de gueules chargée de cinq coquilles d'argent et cantonnée

de seize alérions d'azur, qui est de Montmorency-Laval ; au 3ème de

gueules au lion d'argent, armé, lampassé et couronné d'or, qui est de

Vitré ; au 4ème d'azur à trois chevrons, qui est ; sur le tout : d'argent

à la croix pattée d'azur, qui est d'Argentré. Au pied de l'autel du

Rosaire se trouvaient deux pierres tombales prétendues par le propriétaire

de la terre de la Porte (Guillaume de la Marraye possédait la Porte en

1513). Dans la chapelle Sainte-Anne se trouvaient un écusson : d'azur à

trois chevrons d'or renversés, et le blason des Marcille, écartelé

de Romilley, semble-t-il ; ces dernières armoiries, entourées du

cordon de l'Epi, étaient celles de Jean de Marcille, seigneur d'Argentré,

chevalier de l'Ordre de l'Epi, en 1441, époux de Marie de Romilley. Dans «

deux petits vitraux placés entre les arcades soutenant le clocher »,

en haut de la nef, on voyait des écussons portant : de gueules à dix

billettes d'or, posées 4, 3, 2 et 1. Ces armoiries appartenaient à la

famille du Plessix, qui avait succédé aux sires d'Argentré et de Marcille

dans la possession de la seigneurie d'Argentré. Aussi retrouvait-on les

mêmes armes, jointes à celles des familles alliées, peintes sur « une

ceinture noire » entourant intérieurement l'église, et sculptées sur

plusieurs bancs seigneuriaux appartenant à Alexis du Plessix, «

seigneur d'Argentré et fondateur de cette église ». Mentionnons enfin

« au côté vers l'évangile et immédiatement au pied de la table de

communion », deux tombes armoriées, présentant chacune d'elles «

une croix dans toute la longueur, et au-dessous des bras de la croix quatre

écussons paraissant porter une croix pleine ». Ces tombeaux étaient

probablement les anciennes sépultures des premiers sires d'Argentré, dont

le blason était d'argent à la croix pattée d'azur. Après avoir

dressé ce procès-verbal de l'état ancien de l'église incendiée, on

s'occupa de reconstruire cet édifice. La première pierre du nouveau temple

fut posée, le 20 juin 1775, par le même Alexis du Plessix d'Argentré,

seigneur du Plessix, Launay et autres lieux, seigneur fondateur de la

paroisse ; elle fut bénite par Nicolas de Gennes, ancien vicaire alternatif

de Notre-Dame et de Saint-Martin de Vitré. D'après la tradition, la

famille du Plessix contribua généreusement à l'édification de cette

église, dont deux frères, Louis et Jean-Baptiste du Plessix d'Argentré,

évêques de Limoges et de Séez, voulurent être les bienfaiteurs.

L'édifice étant achevé, fut solennellement bénit le 12 février 1779 par

le recteur d'Etrelles. La nouvelle église d'Argentré, existant encore, est

en forme de croix, vaste et d'aspect assez grandiose, mais dans le style si

froid de tous les monuments religieux du dernier siècle. On y voit

extérieurement plusieurs écussons destinés sans doute à porter les armes

du Plessix : de gueules à dix billettes d'or, 4, 3, 2, 1, mais qui

ne semblent pas avoir jamais été gravés (Pouillé de Rennes). Le retable du maître-autel

date de 1776 : les statues (saint Pierre, saint Joseph) sont l'oeuvre de

Charles Bridan et le tableau représentant "L'Assomption de la

Vierge", oeuvre de Nicolas-Guy Brenet, date de 1776. Le retable du bras

sud du transept est dédié à Saint-Jean-Baptiste et date de 1776. Le

retable du bras nord du transept est dédié à Saint-Louis. Le tableau du Triomphe de la Trinité (XVIIème

siècle) est l'oeuvre de Jacob Jordaens (il s'agit d'un don de la famille Du

Plessis-d'Argentré). L’ancienne église possédait les armes

des de Marcille, seigneurs d'Argentré du XVème au XVIIème siècle, dans

la chapelle nord. La maîtresse-vitre portait les armes des barons de Vitré

et des Marcille. La chapelle du sud portait les armes des Montbourcher, seigneurs du Pinel du XIVème au XVIème siècle. Les armes

des seigneurs du Plessis se voyaient au haut de la nef. La chapelle sud

renfermait aussi deux pierres tombales des seigneurs la Porte ;

l'église

Notre-Dame (1775-1779), édifiée par l'architecte Brousseau. Dédiée à

Notre-Dame, l'église d'Argentré-du-Plessis fut incendiée par le feu du

ciel le 2l octobre 1772, pendant la célébration de la grand'messe. L'année

suivante, l'on fit de cet édifice ruiné un procès-verbal assez intéressant

dont nous extrayons ce qui suit (Archives du château du Plessix) : L'église

d'Argentré se composait d'une seule nef accostée au Nord d'une chapelle dédiée

à sainte Anne et terminée par un chanceau communiquant avec une autre

chapelle placée au Midi et consacrée au Saint-Rosaire. Le choeur avait un

chevet droit, et dans la principale verrière, placée au-dessus du maître-autel,

l'on voyait plusieurs écussons : d'abord, en supériorité, le blason des

barons de Vitré : de gueules au lion d'argent, armé, couronné et

lampassé d'or ; puis, au-dessous, les armoiries des seigneurs de

Marcille : d'argent à la bande de gueules chargée de trois channes d'or.

Cette famille posséda longtemps la seigneurie d'Argentré par suite du

mariage de Guillaume de Marcille, vers 1390, avec Orphaise d'Argentré, dame

dudit lieu. Dans une autre verrière du chanceau, vers le Nord, se

trouvaient les écussons de la famille de Montbourcher : d'or à trois

channes de gueules ; elle possédait, en effet, la seigneurie du Pinel,

en Argentré. La table du maître-autel était supportée par un « pilastre

» central, orné d'un écusson fruste ; au-dessus de cet autel apparaissait

la statue de la Sainte Vierge, armoriée du blason des seigneurs de Marcille.

Dans la chapelle du Rosaire, deux fenêtres étaient ornées de l'écusson

suivant, assez compliqué : écartelé : au 1er d'argent à la bande de

gueules chargée de trois channes d'or, qui est de Marcille ; au 2ème

d'or à la croix de gueules chargée de cinq coquilles d'argent et cantonnée

de seize alérions d'azur, qui est de Montmorency-Laval ; au 3ème de

gueules au lion d'argent, armé, lampassé et couronné d'or, qui est de

Vitré ; au 4ème d'azur à trois chevrons, qui est ; sur le tout : d'argent

à la croix pattée d'azur, qui est d'Argentré. Au pied de l'autel du

Rosaire se trouvaient deux pierres tombales prétendues par le propriétaire

de la terre de la Porte (Guillaume de la Marraye possédait la Porte en

1513). Dans la chapelle Sainte-Anne se trouvaient un écusson : d'azur à

trois chevrons d'or renversés, et le blason des Marcille, écartelé

de Romilley, semble-t-il ; ces dernières armoiries, entourées du

cordon de l'Epi, étaient celles de Jean de Marcille, seigneur d'Argentré,

chevalier de l'Ordre de l'Epi, en 1441, époux de Marie de Romilley. Dans «

deux petits vitraux placés entre les arcades soutenant le clocher »,

en haut de la nef, on voyait des écussons portant : de gueules à dix

billettes d'or, posées 4, 3, 2 et 1. Ces armoiries appartenaient à la

famille du Plessix, qui avait succédé aux sires d'Argentré et de Marcille

dans la possession de la seigneurie d'Argentré. Aussi retrouvait-on les

mêmes armes, jointes à celles des familles alliées, peintes sur « une

ceinture noire » entourant intérieurement l'église, et sculptées sur

plusieurs bancs seigneuriaux appartenant à Alexis du Plessix, «

seigneur d'Argentré et fondateur de cette église ». Mentionnons enfin

« au côté vers l'évangile et immédiatement au pied de la table de

communion », deux tombes armoriées, présentant chacune d'elles «

une croix dans toute la longueur, et au-dessous des bras de la croix quatre

écussons paraissant porter une croix pleine ». Ces tombeaux étaient

probablement les anciennes sépultures des premiers sires d'Argentré, dont

le blason était d'argent à la croix pattée d'azur. Après avoir

dressé ce procès-verbal de l'état ancien de l'église incendiée, on

s'occupa de reconstruire cet édifice. La première pierre du nouveau temple

fut posée, le 20 juin 1775, par le même Alexis du Plessix d'Argentré,

seigneur du Plessix, Launay et autres lieux, seigneur fondateur de la

paroisse ; elle fut bénite par Nicolas de Gennes, ancien vicaire alternatif

de Notre-Dame et de Saint-Martin de Vitré. D'après la tradition, la

famille du Plessix contribua généreusement à l'édification de cette

église, dont deux frères, Louis et Jean-Baptiste du Plessix d'Argentré,

évêques de Limoges et de Séez, voulurent être les bienfaiteurs.

L'édifice étant achevé, fut solennellement bénit le 12 février 1779 par

le recteur d'Etrelles. La nouvelle église d'Argentré, existant encore, est

en forme de croix, vaste et d'aspect assez grandiose, mais dans le style si

froid de tous les monuments religieux du dernier siècle. On y voit

extérieurement plusieurs écussons destinés sans doute à porter les armes

du Plessix : de gueules à dix billettes d'or, 4, 3, 2, 1, mais qui

ne semblent pas avoir jamais été gravés (Pouillé de Rennes). Le retable du maître-autel

date de 1776 : les statues (saint Pierre, saint Joseph) sont l'oeuvre de

Charles Bridan et le tableau représentant "L'Assomption de la

Vierge", oeuvre de Nicolas-Guy Brenet, date de 1776. Le retable du bras

sud du transept est dédié à Saint-Jean-Baptiste et date de 1776. Le

retable du bras nord du transept est dédié à Saint-Louis. Le tableau du Triomphe de la Trinité (XVIIème

siècle) est l'oeuvre de Jacob Jordaens (il s'agit d'un don de la famille Du

Plessis-d'Argentré). L’ancienne église possédait les armes

des de Marcille, seigneurs d'Argentré du XVème au XVIIème siècle, dans

la chapelle nord. La maîtresse-vitre portait les armes des barons de Vitré

et des Marcille. La chapelle du sud portait les armes des Montbourcher, seigneurs du Pinel du XIVème au XVIème siècle. Les armes

des seigneurs du Plessis se voyaient au haut de la nef. La chapelle sud

renfermait aussi deux pierres tombales des seigneurs la Porte ;

![]() la

chapelle Saint-Pierre (XI-XVème siècle), située rue Ambroise-Paré. Cette

chapelle passe pour avoir été, à l'origine, l'église paroissiale

d'Argentré. Nous ne savons ce qu'il y a de vrai dans cette assertion. Elle

est, du reste, fort ancienne, et se compose d'une nef terminée par une

arcade triomphale et une abside romanes du XIème ou du XIIème siècle ;

mais la majeure partie de la nef date d'une époque beaucoup plus récente.

On a trouvé à diverses époques, près de cette chapelle, plusieurs

cercueils en calcaire coquillier. Non loin de là passe une vieille route,

appelée chemin, des Saulniers, que l'on a quelque raison de regarder comme

une voie gallo-romaine. Cette chapelle se trouvait jadis dans le fief

Saint-Pierre, dépendant de la seigneurie du Plessix, et il s'y tenait une

foire importante le jour Saint-Pierre. Dans cet édifice religieux, sécularisé

depuis la Révolution, était desservie en 1790 une fondation, dite de

Saint-Pierre, valant 30 livres de rente, et consistant en une messe le

vendredi, fondée le 19 septembre 1649 par René Farouge et Françoise

Bouetel, sa femme (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 77 -

Pouillé de Rennes). Le chœur date du XI-XIIème siècle. Les fenêtres gothiques datent du XVème

siècle. Des cercueils en calcaire coquillier ont été trouvés près d’elle ;

la

chapelle Saint-Pierre (XI-XVème siècle), située rue Ambroise-Paré. Cette

chapelle passe pour avoir été, à l'origine, l'église paroissiale

d'Argentré. Nous ne savons ce qu'il y a de vrai dans cette assertion. Elle

est, du reste, fort ancienne, et se compose d'une nef terminée par une

arcade triomphale et une abside romanes du XIème ou du XIIème siècle ;

mais la majeure partie de la nef date d'une époque beaucoup plus récente.

On a trouvé à diverses époques, près de cette chapelle, plusieurs

cercueils en calcaire coquillier. Non loin de là passe une vieille route,

appelée chemin, des Saulniers, que l'on a quelque raison de regarder comme

une voie gallo-romaine. Cette chapelle se trouvait jadis dans le fief

Saint-Pierre, dépendant de la seigneurie du Plessix, et il s'y tenait une

foire importante le jour Saint-Pierre. Dans cet édifice religieux, sécularisé

depuis la Révolution, était desservie en 1790 une fondation, dite de

Saint-Pierre, valant 30 livres de rente, et consistant en une messe le

vendredi, fondée le 19 septembre 1649 par René Farouge et Françoise

Bouetel, sa femme (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 77 -

Pouillé de Rennes). Le chœur date du XI-XIIème siècle. Les fenêtres gothiques datent du XVème

siècle. Des cercueils en calcaire coquillier ont été trouvés près d’elle ;

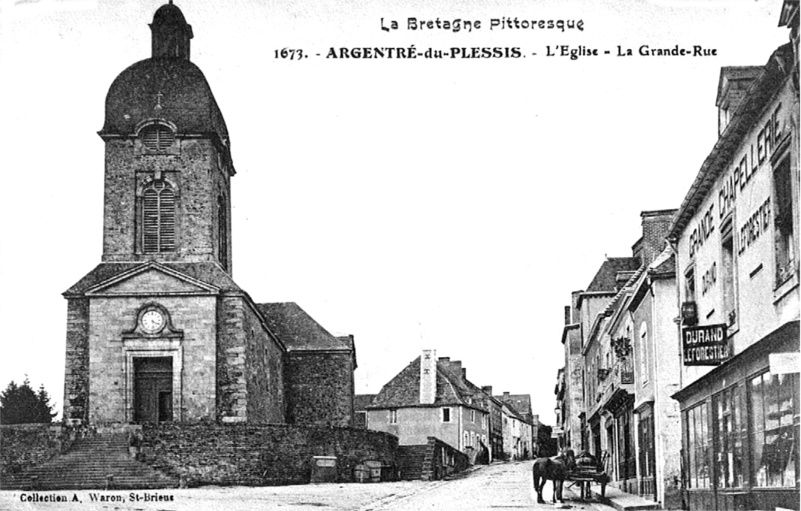

![]() la

chapelle Saint-Louis (XIXème siècle), édifiée par la famille Bouin dans

le but de remplacer une chapelle primitive ;

la

chapelle Saint-Louis (XIXème siècle), édifiée par la famille Bouin dans

le but de remplacer une chapelle primitive ;

![]() l'ancien

prieuré du Breil-Benoît. Les religieux cisterciens de Clermont

possédaient dans la paroisse d'Argentré, évêché de Rennes, une grange

appelée le Breil-Benoît. Nous savons que cette terre se composait, dans

les siècles derniers de : la chapelle du Breil-Benoît, la métairie de

même nom, un moulin à eau appelé le Moulin-aux-Moines, enfin, un bois

nommé le bois de la Branchette. Ces biens furent vendus nationalement à

l'époque de la Révolution, mais dès cette époque la chapelle n'existait plus (Pouillé de Rennes) ;

l'ancien

prieuré du Breil-Benoît. Les religieux cisterciens de Clermont

possédaient dans la paroisse d'Argentré, évêché de Rennes, une grange

appelée le Breil-Benoît. Nous savons que cette terre se composait, dans

les siècles derniers de : la chapelle du Breil-Benoît, la métairie de

même nom, un moulin à eau appelé le Moulin-aux-Moines, enfin, un bois

nommé le bois de la Branchette. Ces biens furent vendus nationalement à

l'époque de la Révolution, mais dès cette époque la chapelle n'existait plus (Pouillé de Rennes) ;

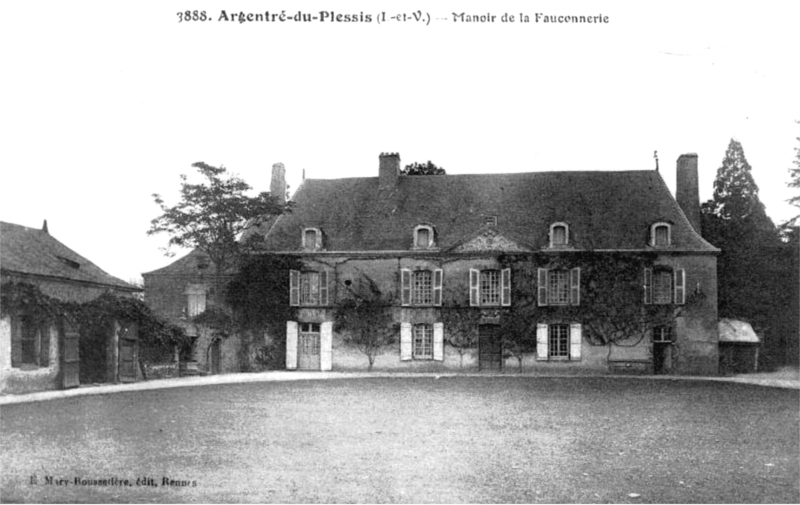

![]() le

château de la Fauconnerie (XVII-XIXème siècle). Le puits date du XVIIème

siècle. Il conserve une chapelle construite en 1628. Cette chapelle

dédiée à Saint-Louis et Saint-Julien de la Fauconnerie et située dans le

pâtis de la Fauconnerie, fut fondée de trois messes par semaine, le 4

octobre 1627, par Julien Toullier, religieux augustin, et par autre Julien

Toullier, sieur de la Fauconnerie, habitant ce manoir avec sa femme, Jeanne

Primault. En 1678, Jean Grimaudet, seigneur de Gazon, demeurant aussi à la

Fauconnerie, y fonda également une messe chaque dimanche (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 77). Les premiers chapelains de la

Fauconnerie semblent avoir été Gorges Tricot (décédé en 1631), et

Nicolas Belon (décédé en 1636), inhumés l'un et l'autre dans cette

chapelle. Leur dernier successeur, M. Legge, prêtre, déclara en 1790 jouir

de la chapelle, d'une maison, de deux jardins et de cinq champs, le tout

estimé environ 100 livres de rente (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 28). Saint-Louis de la Fauconnerie fut, à

l'origine, présentée par la famille des fondateurs ; mais en 1771 ce fut

le général de la paroisse qui la présenta à Joseph Morlier. Conservée

en 1803, à la demande des habitants, la chapelle de la Fauconnerie avoisine

maintenant le manoir du même nom, et l'on y dessert une nouvelle fondation

de messes faite par M. Foucault des Bigotières (Pouillé de Rennes). Propriété successive

des familles Ferrand (en 1513), Godart (en 1542), Ravenel (en 1556 et 1583),

Toullier (en 1627), Grimaudet, seigneurs de la Lande (avant 1653), Farcy (en

1653), Grimaudet (avant 1726), Foucault, seigneurs de la Bigotière (en 1726) ;

le

château de la Fauconnerie (XVII-XIXème siècle). Le puits date du XVIIème

siècle. Il conserve une chapelle construite en 1628. Cette chapelle

dédiée à Saint-Louis et Saint-Julien de la Fauconnerie et située dans le

pâtis de la Fauconnerie, fut fondée de trois messes par semaine, le 4

octobre 1627, par Julien Toullier, religieux augustin, et par autre Julien

Toullier, sieur de la Fauconnerie, habitant ce manoir avec sa femme, Jeanne

Primault. En 1678, Jean Grimaudet, seigneur de Gazon, demeurant aussi à la

Fauconnerie, y fonda également une messe chaque dimanche (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 77). Les premiers chapelains de la

Fauconnerie semblent avoir été Gorges Tricot (décédé en 1631), et

Nicolas Belon (décédé en 1636), inhumés l'un et l'autre dans cette

chapelle. Leur dernier successeur, M. Legge, prêtre, déclara en 1790 jouir

de la chapelle, d'une maison, de deux jardins et de cinq champs, le tout

estimé environ 100 livres de rente (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 28). Saint-Louis de la Fauconnerie fut, à

l'origine, présentée par la famille des fondateurs ; mais en 1771 ce fut

le général de la paroisse qui la présenta à Joseph Morlier. Conservée

en 1803, à la demande des habitants, la chapelle de la Fauconnerie avoisine

maintenant le manoir du même nom, et l'on y dessert une nouvelle fondation

de messes faite par M. Foucault des Bigotières (Pouillé de Rennes). Propriété successive

des familles Ferrand (en 1513), Godart (en 1542), Ravenel (en 1556 et 1583),

Toullier (en 1627), Grimaudet, seigneurs de la Lande (avant 1653), Farcy (en

1653), Grimaudet (avant 1726), Foucault, seigneurs de la Bigotière (en 1726) ;

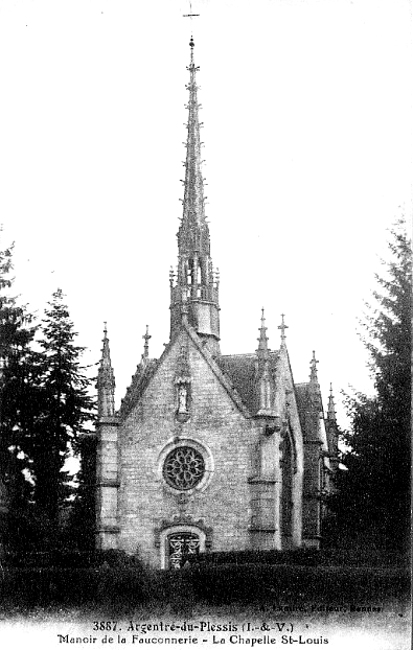

![]() le

château du Plessis (XIXème siècle). On y trouve une chapelle privative

qui date de 1879. L'ancienne chapelle du Plessix (ou Plessis) d'Argentré était

dédiée à la Sainte Famille et se trouvait isolée du château, mais elle

n'existe plus. Alexis du Plessix, seigneur du Plessix d'Argentré, y avait

fondé une messe tous les dimanches par acte du 8 avril 1674 (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 77). Dans le château même,

construction assez remarquable du XVIème siècle, en forme d'équerre, avec

une belle tour crénelée à l'angle extérieur, est une chapelle dédiée

à saint Louis. Enfin, M. le marquis d'Argentré a fait construire une

chapelle monumentale dédiée au Sacré-Coeur de Jésus. Ce bel édifice,

de style ogival, occupe l'un des pavillons du château : richement sculptée,

éclairée par une très jolie rose et par de splendides verrières, ornée

d'un tableau de grand maître, accostée d'une délicieuse tourelle d'angle

servant de sacristie et précédée d'une vaste et belle galerie, cette

chapelle reproduit, sur la pierre et dans les vitraux, les armoiries du

Plessix et de Robien, qui sont celles des pieux propriétaires qui l'ont

fait élever (Du Plessix d'Argentré : de gueules à dix billettes d'or,

4, 3, 2, 1 ; et de Robien : d'azur à dix billettes d'argent, 4, 3,

2, 1). Elle a été bénite en 1879 par Mgr Place, archevêque de Rennes

(Pouillé de Rennes). Le Plessis (ou Plessix) est érigé en marquisat en 1819. L’ancien

château date du XVI-XVIIème siècle. Le Plessis possédait un droit de haute

justice. Propriété successive des familles du Plessis (en 1198 et

1789) et de Bertrand d’Argentré. Il est pillé pendant la Révolution ;

le

château du Plessis (XIXème siècle). On y trouve une chapelle privative

qui date de 1879. L'ancienne chapelle du Plessix (ou Plessis) d'Argentré était

dédiée à la Sainte Famille et se trouvait isolée du château, mais elle

n'existe plus. Alexis du Plessix, seigneur du Plessix d'Argentré, y avait

fondé une messe tous les dimanches par acte du 8 avril 1674 (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 77). Dans le château même,

construction assez remarquable du XVIème siècle, en forme d'équerre, avec

une belle tour crénelée à l'angle extérieur, est une chapelle dédiée

à saint Louis. Enfin, M. le marquis d'Argentré a fait construire une

chapelle monumentale dédiée au Sacré-Coeur de Jésus. Ce bel édifice,

de style ogival, occupe l'un des pavillons du château : richement sculptée,

éclairée par une très jolie rose et par de splendides verrières, ornée

d'un tableau de grand maître, accostée d'une délicieuse tourelle d'angle

servant de sacristie et précédée d'une vaste et belle galerie, cette

chapelle reproduit, sur la pierre et dans les vitraux, les armoiries du

Plessix et de Robien, qui sont celles des pieux propriétaires qui l'ont

fait élever (Du Plessix d'Argentré : de gueules à dix billettes d'or,

4, 3, 2, 1 ; et de Robien : d'azur à dix billettes d'argent, 4, 3,

2, 1). Elle a été bénite en 1879 par Mgr Place, archevêque de Rennes

(Pouillé de Rennes). Le Plessis (ou Plessix) est érigé en marquisat en 1819. L’ancien

château date du XVI-XVIIème siècle. Le Plessis possédait un droit de haute

justice. Propriété successive des familles du Plessis (en 1198 et

1789) et de Bertrand d’Argentré. Il est pillé pendant la Révolution ;

![]() la

maison de la Basse-Fauconnière (XVIème siècle) ;

la

maison de la Basse-Fauconnière (XVIème siècle) ;

![]() le

manoir de Pinel (XV-XVIème siècle). Il possédait une chapelle dédiée à

sainte Eudoxie. Cette chapelle, aujourd'hui disparue, avoisinait le manoir

du Pinel ; c'était un édifice de style flamboyant, offrant encore à la

fin du XIXème siècle à son chevet une très belle fenêtre à meneaux et

une porte de même style. En 1580, M. de Montbourcher, seigneur du Pinel, y

fonda des messes et y affecta une rente de 36 livres d'argent et de 18

boisseaux de blé (Archives du château du Plessis). En 1790, cette

chapelle, desservie par M. Droyaux, vicaire à Argentré, lui rapportait 62

livres de rente. Le domaine avait une

motte et un droit de haute justice. Propriété successive des familles

Pinel (en 1197), Montbourcher (vers 1296), Champelais, seigneurs de

Courcelles (vers 1602), Laubereau et Morel (en 1678 et 1789) ;

le

manoir de Pinel (XV-XVIème siècle). Il possédait une chapelle dédiée à

sainte Eudoxie. Cette chapelle, aujourd'hui disparue, avoisinait le manoir

du Pinel ; c'était un édifice de style flamboyant, offrant encore à la

fin du XIXème siècle à son chevet une très belle fenêtre à meneaux et

une porte de même style. En 1580, M. de Montbourcher, seigneur du Pinel, y

fonda des messes et y affecta une rente de 36 livres d'argent et de 18

boisseaux de blé (Archives du château du Plessis). En 1790, cette

chapelle, desservie par M. Droyaux, vicaire à Argentré, lui rapportait 62

livres de rente. Le domaine avait une

motte et un droit de haute justice. Propriété successive des familles

Pinel (en 1197), Montbourcher (vers 1296), Champelais, seigneurs de

Courcelles (vers 1602), Laubereau et Morel (en 1678 et 1789) ;

![]() le

presbytère (XIXème siècle) ;

le

presbytère (XIXème siècle) ;

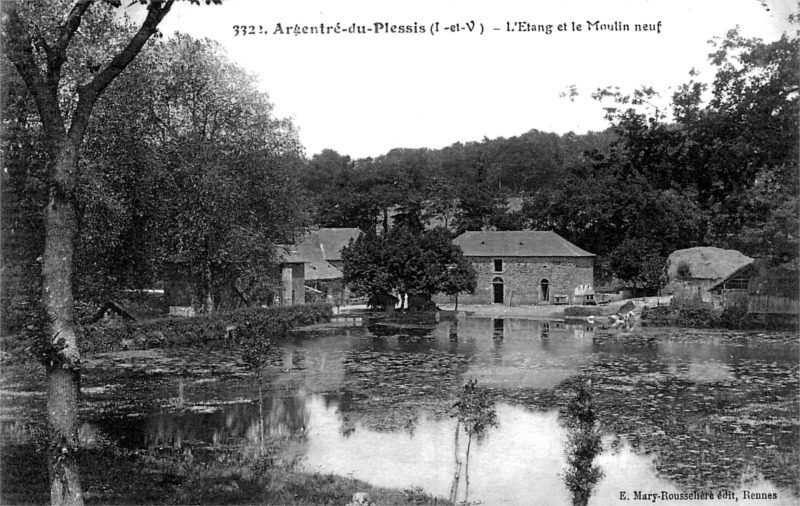

![]() 5 moulins

à eau : du Hil, aux Moines, Neuf, à Guérin, de Salè ;

5 moulins

à eau : du Hil, aux Moines, Neuf, à Guérin, de Salè ;

A signaler aussi :

![]() la

motte située dans le bois de Pinel (Moyen Age) ;

la

motte située dans le bois de Pinel (Moyen Age) ;

![]() l'ancienne

ferme du Plessis remplace l'ancienne maladrerie de Saint-Etienne qui possédait deux chapelles ;

l'ancienne

ferme du Plessis remplace l'ancienne maladrerie de Saint-Etienne qui possédait deux chapelles ;

![]() l'ancien

manoir de Launay. Sa chapelle a disparu. Propriété successive des familles

d'Argentré (en 1095), Marcille, seigneurs de la Motte-Marcille, Valory,

seigneurs de la Motte (vers 1678), des seigneurs du Plessis d'Argentré (en 1717 et 1789) ;

l'ancien

manoir de Launay. Sa chapelle a disparu. Propriété successive des familles

d'Argentré (en 1095), Marcille, seigneurs de la Motte-Marcille, Valory,

seigneurs de la Motte (vers 1678), des seigneurs du Plessis d'Argentré (en 1717 et 1789) ;

![]() l'ancien

manoir de l'Homelet (1533) ;

l'ancien

manoir de l'Homelet (1533) ;

![]() l'ancien

manoir de Crespel. Propriété successive des familles d'Argentré,

seigneurs de Launay (en 1300), Denée, seigneurs de la Motte de Gennes (vers

1470), Haugoumaz, seigneurs de la Guischardière (vers 1492), Argentré

(vers 1523). Les seigneurs du Plessis d'Argentré l’avaient encore en 1789 ;

l'ancien

manoir de Crespel. Propriété successive des familles d'Argentré,

seigneurs de Launay (en 1300), Denée, seigneurs de la Motte de Gennes (vers

1470), Haugoumaz, seigneurs de la Guischardière (vers 1492), Argentré

(vers 1523). Les seigneurs du Plessis d'Argentré l’avaient encore en 1789 ;

![]() l'ancien

manoir des Orgères. Propriété de la famille Marcille, seigneurs de Launay

(en 1513) ;

l'ancien

manoir des Orgères. Propriété de la famille Marcille, seigneurs de Launay

(en 1513) ;

![]() l’ancienne

chapelle Saint-Gilles, aujourd'hui détruite, était située

près du bourg d'Argentré, dans une prairie qui porte encore

son nom. Elle était, au XVIIIème siècle, à la présentation du seigneur du Plessis ;

l’ancienne

chapelle Saint-Gilles, aujourd'hui détruite, était située

près du bourg d'Argentré, dans une prairie qui porte encore

son nom. Elle était, au XVIIIème siècle, à la présentation du seigneur du Plessis ;

![]() l'ancien

manoir du Breil-Manfany. Il possédait autrefois une chapelle et un droit de

haute justice. Propriété successive des familles de Manfany (en 1413),

Couaisnon (en 1432), Vauborel, seigneurs de Sainte-Marie (vers 1568), Hay,

barons des Nétumières (vers 1687 et en 1789) ;

l'ancien

manoir du Breil-Manfany. Il possédait autrefois une chapelle et un droit de

haute justice. Propriété successive des familles de Manfany (en 1413),

Couaisnon (en 1432), Vauborel, seigneurs de Sainte-Marie (vers 1568), Hay,

barons des Nétumières (vers 1687 et en 1789) ;

![]() l'ancien

manoir de la Bondie. Il était à la famille d'Argentré à la fin du XVIIIème siècle ;

l'ancien

manoir de la Bondie. Il était à la famille d'Argentré à la fin du XVIIIème siècle ;

![]() l'ancien

manoir de la Rouveraye ou Rouvraye. On voyait près du manoir une chapelle et une motte

féodale à triple enceinte. Propriété de Marguerite d'Ancennis, femme

de Guy de Gué, seigneurs du Gué de Servon (en 1380), Jean du Gué (en 1513),

Marcille, seigneurs de Launay (en 1596 et 1663), des seigneurs de Launay jusqu’en 1789 ;

l'ancien

manoir de la Rouveraye ou Rouvraye. On voyait près du manoir une chapelle et une motte

féodale à triple enceinte. Propriété de Marguerite d'Ancennis, femme

de Guy de Gué, seigneurs du Gué de Servon (en 1380), Jean du Gué (en 1513),

Marcille, seigneurs de Launay (en 1596 et 1663), des seigneurs de Launay jusqu’en 1789 ;

![]() l'ancien

manoir de la Chalmière ou de la Charmière. Propriété de la famille

Chalmy en 1402, puis des chanoines de la collégiale de Notre-Dame de Vitré de 1406 jusqu’en 1791 ;

l'ancien

manoir de la Chalmière ou de la Charmière. Propriété de la famille

Chalmy en 1402, puis des chanoines de la collégiale de Notre-Dame de Vitré de 1406 jusqu’en 1791 ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE d'ARGENTRE-DU-PLESSIS

A la montre de 1541 des feudataires de l'évêché de Rennes sont mentionnés à "Argentré" :

- Jacques de La Massaye : "Jacques de La Massaye en Argentré par Me Guillaume Meneust faict remonstrer qu'il tient en fyé noble environ dix livres de rente. Et supplye ung adjoinct. De quoy a esté ordonné luy estre dépesché acte de sadicte remonstrance. Et a offert ledict Meneust pour ledict de La Massaye faire le service qui luy sera ordonné par messeigneurs les commissaires".

- Marin Marcillé : "Marin Marcillé seigneur de Launaye se présente monté et armé en estat d'archer. Et déclare par serment sa richesse valloir environ deux cens livres de rente. Et a faict le serment".

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.