|

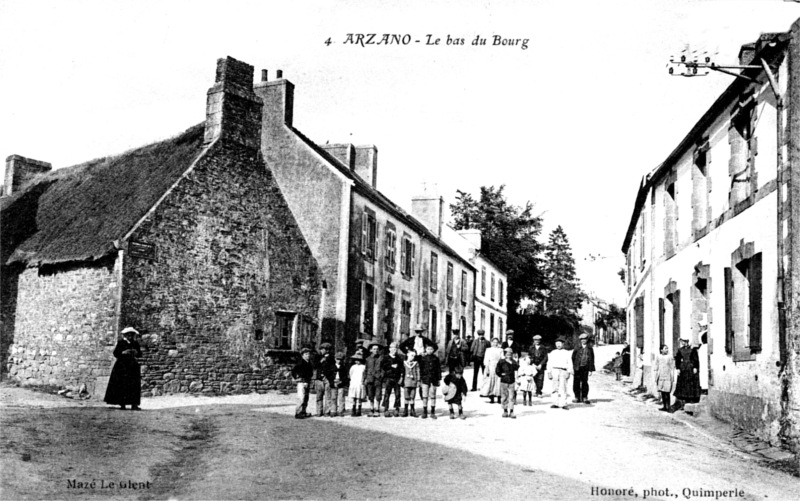

Bienvenue chez les Arzanois |

ARZANO |

Retour page d'accueil Retour Canton d'Arzano

La commune

d'Arzano ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de ARZANO

Arzano est, semble-t-il, le nom d’un seigneur local du XIIème siècle.

La paroisse d’Arzano (Arthnoun au cartulaire de Quimperlé) est une ancienne paroisse primitive, citée dès 1167 (ecclesia de Arthnou), qui englobait autrefois les territoires actuels d'Arzano et de Guilligomarc'h, et qui dépendait jusqu’au Concordat du diocèse de Vannes. Simple rectorat avant la Révolution, la paroisse d'Arzano est érigée en cure au Concordat. Elle est annexée au diocèse de Quimper puis érigée en commune en 1790 et rattachée au département du Finistère.

On rencontre les appellations suivantes : Arthnou (vers 1167), Arznou (en 1327, vers 1330, en 1387), Arzano (en 1536).

Note 1 : Arzano, situé entre le Scorff à l'est, et l'Ellé à l'ouest, touche au nord à Guilligomarch et au sud à Redené. Sa superficie est de 3413 hectares, dont la moitié environ est occupée par des landes. Sa population, d'après le recensement de 1886, est de 1957 habitants. Le bourg est central, et se trouve à 9 kilomètres de Quimperlé, à 65 de Quimper, à 18 d'Hennebont et à 80 de Vannes. Les Celtes ont certainement occupé ce territoire, et il est possible qu'on y trouve encore des traces de leur séjour. Les Romains sont venus ensuite, et les hauteurs qui dominent le Scorff et l'Ellé pourraient bien garder les vestiges de quelques villas. Les Bretons émigrés s'y sont fixés au VIème siècle et y dominent encore ; presque tous les noms de lieux sont tirés de leur langue. On pourrait bien faire remonter jusqu'à eux un petit établissement monastique, dont le souvenir s'est conservé dans le nom significatif du Moustoir. L'abbaye de Quimperlé, fondée en 1029, eut de bonne heure quelques revenus dans cette paroisse (Joseph-Marie Le Mené - 1891).

Note 2 : Nous trouvons mention pour la première fois de cette paroisse au Cartulaire de Quimperlé (p. 125), à l’occasion d’une donation faite vers 1167 à l’abbaye do Sainte-Croix de Quimperlé, par un certain Tanguy Alterius (Aultier ou Gautier), seigneur de la paroisse de Lesbin [Note : la traduction d'Alterius en breton est Altret, Aultret, Autret. Aultier est une traduction d'Alterius vers le vieux français Autel]. Nous remarquons, en effet, parmi les témoins de cette libéralité le nom d’Arzano. « Juthaël, Capellanus de Arthnou cum clericis suis ». M. l’abbé Luco, dans ses Notices sur les paroisses du Morbihan, nous apprend que celles d’Arzano et Guilligomarch, du doyenné des Bois, comprises au Concordat de 1802 dans la délimitation du diocèse de Quimper, étaient avant la Révolution « à collation libre, et se présentaient dès le XIVème siècle, annexées l’une à l’autre, et chaque nouveau recteur prenait possession dans ces deux localités ».

Aux dépendances du village de Saint-Adrien, sur une pointe de terres et de rochers appelée Lanrougouarec, et entourée sur trois de ses côtés par un repli de la rivière Ellé, se trouve une forteresse (celtique ?) formée d'une tour carrée de 14 mètres de côté à l’intérieur, et dont les murs, encore apparents et construits en pierres sèches ont une épaisseur de 1 m. 10. Cette tour est défendue du côté de la terre par trois lignes d’épais retranchements hauts de 3, de 8 et de 6 mètres séparés par de larges douves. Sur le plateau qui domine cette forteresse, et à une distance de 15 mètres du dernier retranchement est une enceinte retranchée de 60 mètres de côté et dont les parapets ont une élévation de 2 mètres. — Au village de Menebré, dans un champ qui borde à droite le chemin de Saint-Adrien à la forteresse qui vient d’être décrite, est une petite enceinte de 18 mètres sur 10, renfermant des traces d’habitation de forme rectangulaire. Le Bulletin Académique de Brest (1876), signale sur la route de Quimperlé, vis-à-vis la propriété de M. de Keroualan, une pierre à peu près sphérique d’environ 1 m. 50 de diamètre, percée de plusieurs excavations circulaires, sous lequel on a trouvé un vase contenant des cendres (MM Peyron et Abgrall - 1902).

Note 3

: Voici la liste des Recteurs d’Arzano et de Guilligomarc’h, d’après M. Le Mené, chanoine de Vannes,

complétée par les renseignements que donne l’abbé Luco : -1474

: Bon Mahé, mentionné en 1474. -1487

: Yves Macé ou Mathieu, mort en 1489. -1489-1496

: R. Germain du Leslé, chanoine de Vannes, qui résigne. -1496-1500

: R. Henri du Leslé, qui permute en 1500 avec le suivant, pour devenir recteur

des paroisses d'Inguinel et de Lesbin-Pontscorff.

-1500-1539 : Guillaume du Leslé, mort en 1539. - 1539-1540 : R. Jean Danielo, archidiacre et

chanoine, qui résigne entre les mains du Pape en Juin 1540. - 1540-1558 :

Pierre Danielo, frère du précédent, mort en 1558. -

1558-1569 : Louis Bizien, d’une famille noble d’Arzano, et simultanément

recteur de Cléguer, mort en Décembre 1569. -

1569-1572 : Jean Férec, originaire do Quéven, promu par l'Evêque le 27 Décembre

1569, prit possession le 1er Janvier suivant. - 1572-1578 : Luc Le Halper, de Quéven,

promu par l'Evêque le 15 Novembre 1572, prit possession le 7 Décembre. - 1583

: Louis le Cognic de Séglien, résigne. -1583

: Guillaume Huzebault. -1603 : Marion le Bourdiec, donna le 18 Avril 1602 procuration pour résigner entre

les mains du Pape, en faveur de Charles Le Pignelec, avec réserve d’une

pension de 10 sols mon. -1603 : Charles Le Pignelec, pourvu par le Pape le 22 Février 1603, ne put prendre

possession que le 15 Août, l'Ordinaire lui ayant refusé le visa qu’il dut

demander au Métropolitain ; mais accusé de confidence, il se vit évincer par

un dévolutoire. -1608-1619 : Jean Le Gloanec, d'Arzano, pourvu par le Pape le 5 Novembre 1608, par dévolut,

prit possession le 1er Janvier 1609. Guillaume Le Pretre (probablement celui qui

devint, en 1614, évêque de Quimper), qui avait obtenu aussi provision pour ce

bénéfice, ayant résigné ses prétentions. Le Gloanec, pour écarter tout

nouveau compétiteur, se fit pourvoir de rechef en Cour de Rome, sur cette résignation,

le 9 Septembre 1610, et prit possession le 1er Novembre. - 1620-1621

: Nicolas Hirgay. - 1622-1624 : César Christofle, permute avec le suivant et passe à Péaule. -1624-1630

: Giron du Raneau, chanoine de Vannes, recteur do Péaule, résigne entre les

mains du Pape. -1630-1653 : Vincent Bigaré, de Vannes, pourvu en Cour

de Rome le 10 Janvier 1630, prit possession le 5 Mai. -1676-1679

: Pierre Le Pouyer, recteur de Bieuzi (Bieuzy), qu’il résigna vers 1663,

probablement pour venir à Arzano. -1684-1698 : Nicolas Dufaure, malade, il donna, le 15 Janvier 1698 (année de son décès),

procuration pour résigner entre les mains du Pape en faveur d'Olivier Tingo,

son curé ; mais cet acte fut de nul effet, et ce bénéfice, connu vacant par obitum,

fut conféré au suivant. -1698-1717 : Julien Pinot, prêtre du diocèse de Rennes, pourvu par Rome le 28 Août 1698,

prit possession le 1er Février 1699, mourut en Août 1717. -1718-1719

: Bernard L’Hégarat, prêtre du diocèse de Quimper, pourvu par le Pape le 3

Février 1718, se vit refuser à Vannes le visa, qu’il obtint de Tours le 15

Novembre et prit possession le 27 Novembre 1718. La difficulté qu’il

rencontra avait pour cause les provisions données pour Arzano, le 13 Septembre

1717, par le vicaire capitulaire de Vannes, à Joseph-Gilles Moro, Sr. de

Villedor, lequel avait pris, possession le 24 Octobre ; mais il fut débouté

par L’Hégarat, qui mourut en Octobre 1719. -1720-1739

: Jacques Mahé, pourvu par le vicaire général de Vannes, le 9 Janvier 1720,

prit possession le 11. Le 18 Décembre 1739, il donne procuration pour résigner,

entre les mains du Pape en faveur de Guillaume-Joseph Lucas, son curé, avec réserve

d’une pension de 600 livres ; mais il mourut avant la fin du mois, trop tôt pour que sa résignation fût

acceptée. - 1740-1754 : Guillaume-Pierre de Lespiney, pourvu par l'Evêque le 4 Janvier 1740, prit

possession le 8. Résigna entre les mains de l'Evêque en Octobre 1754, pour

devenir recteur de Saint-Paterne. -1754-1771 : Ange-Eléonore Duboys, licencié en théologie de la faculté de Paris,

recteur de Saint-Nolff, pourvu par le vicaire général de Vannes le 10 Octobre

1756, prit possession le 13. Il mourut en Février 1771. -1771-1781

: Guillaume Le Cocq, de Malguenac, et recteur du Moustoir Remungol, pourvu par l'Evêque le 27 Février 1771, prit possession

le 7 Mars. Résigna pour Plelauff, mais mourut en 1781. -1781-1810

: Guillaume-Joseph Le Puil, né à Seglien le 17 Octobre 1748, prêtre on 1774,

eut la paroisse d’Arzano au concours en 1781. Au

mois de Mai 1790, comme il s’agissait de choisir le chef-lieu de canton, une polémique

s’engagea entre Arzano et Rédéné pour savoir à laquelle des deux paroisses

reviendrait cet honneur ; on en jugera par les deux lettres suivantes. La première

est adressée à MM. les Administrateurs du District de Quimperlé par les

Officiers municipaux de Rédéné (L. 270) «

Messieurs, le 16 Mai dernier 1790, la commune de cette paroisse de Redené se transporta au

bourg d'Arzano, son chef-lieu, pour parvenir à l’élection des électeurs

pour Quimper. Fut-ce une assemblée légale ? Non, Messieurs, on n’y entendait

que murmures et clameurs, jurements et blasphèmes et mauvais procédés des

pasteurs même ; enfin c’était une cohue affreuse ; certainement si le peuple de Redené eût été animé du même

esprit que celui d'Arzano il risquait de passer un mauvais quart d’heure. M.

Guillou, procureur-syndic, a su en partie, par voie indirecte, combien méchants

sont les habitants d'Arzano, ce qui confirme, le compte par nous rendu aux

Commissaires du Roi à Quimper. Autres raisons qui les engage à demander le

chef-lieu à Redené, sont celles de l’impraticabilité des chemins qui

presque toujours sont remplis de crevasses, d’ornières profondes et meurtrières,

inondées d’eau presque tout le temps. Le bourg de Redené a pour lui le

peuple le plus honnête, le plus affable, le plus policé, et est situé au

centre du canton... Ils se flattent donc que vous leur procurerez le chef-lieu

(du canton) en leur bourg de Redené. Les Officiers municipaux : Fichoux, maire,

Chardel, secrétaire ». De leur côté, les municipaux d'Arzano réfutaient, de leur mieux, les allégations

de leurs compétiteurs (L. 270) « Messieurs, Quoique nous ayons déjà

suffisamment réfuté, les calomnies mauvaises et plaisantes raisons dont les

citoyens de Redené se servent pour obtenir que leur bourg soit le chef-lieu du

canton, nous croyons néanmoins devoir répondre à ces dernières. Nos trèves de

Redené nous noircissent aux yeux de tout le département et cela parce que nous

avons été assez bon pour lui cacher ses propres fautes. Les citoyens de Redené

disent donc : 1° que dans notre assemblée du 16 Mai dernier, on n’entendait que

murmures et clameurs, jurements et blasphèmes, etc... Il est vrai, mais

n’était-ce pas de leur part ? Et la preuve, c’est qu’un de nos pasteurs, indigné

de voir ces malheureux imbibés de boisson, vomissant dans la maison du Seigneur

et aux pieds même de ses autels les exécrations les plus atroces, se vit obligé

pour ramener la paix et la tranquillité d’en faire sortir un de force et de

menacer de donner au District des nouvelles de la mauvaise conduite des autres,

s’ils ne voulaient se comporter avec la décence due à la sainteté du lieu où ils

étaient assemblés. 2° Les chemins sont, disent-ils, impraticables, plaisante

raison pour obtenir le chef-lieu à Redené. Avouons cependant que s’ils viennent

chez nous en carosse, ils éprouveront quelques difficultés à s’y rendre, mais

autrement il n’est pas de chemin de traverse plus aisés. Peut-être

ajouteront-ils que les chaleurs brûlantes de l’été sont pour eux un obstacle

aussi grand ; avouons encore que la route n’est qu’en partie ombragée, mais en

ce dernier cas ils pourront se munir d’un parasol. Si les citoyens de Redené

éprouvent quelques incommodités pour se rendre à Arzano, leur chef-lieu, dont la

partie la plus éloignée n’est distante tout au plus que de deux petites lieues,

combien plus grandes ne seront pas les incommodités qu’éprouveront nos trèviens

( Guilligomarc'h) qui, ayant déjà deux lieues assez fortes pour se rendre à

notre bourg et des chemins bien plus mauvais, s’il leur faut se transporter à

Redené distant d’une lieue de notre bourg. 3° Nous ne disputons ni de

l’honnêteté ni de l’affabilité et politesse de ces MM. de Redené, et nous y

ajoutons d’autant plus de foi que ce sont eux qui nous le disent. 4°. Leur

dernière raison tranchante, nous donne Redené un centre. Rien n’est plus faux.

5° Il reste que Redené est plus à proximité du District. C'est vrai, mais est-ce

une raison ? Nous osons donc nous flatter que vous nous continuerez le chef-lieu

en notre bourg d’Arzano. Signé : Pélan, municipal, Penverne, secrétaire ».

La victoire demeura à Arzano, mais son curé, M. Le Puil, qui avait d’abord prêté

le serment, se rétracta bientôt, et dès le 21 Octobre 1791 donnait

officiellement sa démission de curé d'Arzano au District de Quimperlé (L. 266).

Guillou, procureur syndic, ne provoqua que plusieurs mois plus tard l’élection

de son successeur, qui eut lieu à Quimperlé le 25 Mars 1792. Quelques habitants

d'Arzano avaient demandé qu’on choisit pour curé leur vicaire, le sieur Pécart,

qui fut élu quoiqu’il ne pût réunir en sa faveur qu'un total de six voix. Le

citoyen Pécart, après avoir été curé constitutionnel, devint très facilement

officier municipal ; mais ses fonctions laïques ne le rendirent pas plus

populaire, comme on pourra en juger par cette lettre du 27 Brumaire an III (17

Octobre 1700), qu’il écrivait aux Administrateurs du District (L. 270) : « Citoyens,

Pour hâler les déclarations de la récolte dernière, j'ai fait prévenir les cultivateurs arriérés, par exprès, de

se présenter à la municipalité pour faire leur déclaration. Un quidam nommé Olivier

Denis m’a dit que c’était moi la cause qu’on était obligé de faire les

dites déclarations et qu’il se foutait de moi et qu’on ne devait payer aucun exprès et 50 milles autres bêtises, etc..

Il est dur pour moi d’être accablé d’injures pour faire mon devoir, je vous

prie en grâce d'y remédier. Salut et fraternité. Pécart, curé, officier

municipal ». Au Concordat, M. Le Puil reprit sa paroisse jusqu’en 1810 ; il donna alors sa démission

pour être remplacé par M. Le Nir. - 1810-1829

: Joseph-Louis Le Nir, né le 7 Mars 1764 à Rosporden, prêtre en Mars 1804,

fut nommé à la cure d'Arzano en Avril 1810. Il dirigeait alors une petite école

secondaire à Quimperlé ; mais ses fonctions de curé ne l’empêchèrent pas

d’utiliser ses talents pour l’instruction des enfants de sa paroisse et des

environs qui se destinaient à entrer au séminaire. C’est à cette école

que furent élevés le vénérable abbé Moëlo et Julien Brizeux, le poète

et barde breton (1803-1858), qui nous a conservé

dans ses vers les souvenirs les plus charmants de ses condisciples et du maître vénéré.

Cette modeste école de presbytère ne fut pas pourtant sans éveiller les

susceptibilités de l’Université. M. Le Nir

écrivait, en effet, le 6 Juin 1818 à M. le Dal de Tromelin, grand-vicaire : «

Je fais école à quelques enfants dont dix à douze étudient le latin ; la plupart

sont de pauvres paysans de la paroisse, ou entretenus par des personnes

charitables. Ils nous étaient même de quelque utilité pour le chant et le

service de notre église et j’avais cru qu’une pareille école, tenue

surtout par un curé de village, pouvait passer pour un petit-séminaire ; mais

voici que M. Le Priol, recteur de l'Académie, qui en a eu connaissance,

vient de m’écrire des lettres très pressantes. Il exige la rétribution

universitaire des écoliers, qui sont presque tous hors d’état de payer, et

50 francs par an du maître, qui n’est guère plus riche que ses écoliers.

Au cas ou je fusse obligé d'interrompre l’instruction de ces enfants, je

les recommanderai à votre charité, afin qu’ils fussent reçus gratis à votre petit-séminaire .... ». L’Université

réclamait un état du nombre des enfants externes ou pensionnaires et le prix de la pension, afin

de pouvoir réclamer du maître et des élèves la rétribution scolaire.

Aux nouvelles instances du Recteur d’Académie M. Le Nir faisait

la sourde oreille et écrivait le 21 Janvier 1829 à l'Evêché : « Ce M.

Le Priol en veut terriblement à notre misérable école, il ne m’a pas

jusqu’à présent arraché le moindre sou ; mais il croit sans doute que je

n’ai rien de mieux à faire que de lui répondre à chaque courrier. Voici une

nouvelle sommation qu’il vient de m’envoyer, toujours par le ministère du

Procureur du Roi. Il a bien voulu oublier que je suis curé pour ne me donner

que le titre de maître d’école ; j’aurais bien plus de raison de l’appeler

lui-même percepteur des contributions. Mais peut-être ai-je tort de me fâcher

s’il a pour lui la justice et le bon droit. Je viens de lui remettre l’état

de mes écoliers. J’ai donc en ce moment quatorze élèves qui commencent

à étudier le latin ; dans ce nombre, sept pensionnaires, dont trois seulement

payent et les quatre autres rien du tout. Si c’était l’avis de Monseigneur, j’abandonnerais volontiers des écoles

qui ne me causent que de l’embarras et des tracasseries ». Le

petit-séminaire, qui deux ou trois ans après s’établissait à

Pont-Croix, allait permettre de réduire à des proportions encore plus

modestes ces écoles de presbytère, dont l'Université se montrait si

jalouse. M. Le Nir donna sa démission de curé d'Arzano au mois de Mars 1829. - 1829-1851

: M. l’abbé Moullec, Jean-Louis-Marie, né le 21 Août 1796 à Berrien, prêtre

en 1822, recteur de

Les Vicaires sont : - 1804 : Meunier, né à Gourin. - 1810-1819 : Trouboul, François-Marie, né en 1755 à Querrien, prêtre en 1782. - 1819-1820 : Volant, Hervé-Côme, né en 1758 à Plomeur, nommé à Arzano le 1er Novembre 1819. Décédé le 25 Janvier 1820. - 1820 : Le Coent, Yves, né en 1792 à Locmaria-Berrien, prêtre en 1818, nommé le 1er Janvier 1820. - 1821 : Palud, François, nommé en Février 1821. - 1821-1823 : Gouiffès, Louis-Joseph, né en 1793 à Coray, prêtre en 1821, nommé en Août 1821. - 1823-1835 : Le Breton, Jean-François, né en 1798 à Saint-Thégonnec, prêtre en 1823. - 1835-1844 : Plassart, Pierre-Marie, né en 1807 à Berrien, prêtre et nommé vicaire en 1835. - 1849-1855 : Le Floch, Grégoire, né en 1823 à Mahalon, prêtre en Décembre 1848, nommé en Mars 1849, était maître d’étude à Pont-Croix. Transféré à Melgven en 1855. - 1855-1863. Paillart, Henri-Michel, né en 1822 à Plogoff, prêtre en 1847, vicaire à Melgven, à Arzano le 14 Novembre 1855, recteur de Tréguennec en 1863. - 1863-1869 : Kerveillant, Guillaume, né en 1836 à Landudec, prêtre en Décembre 1861, vicaire à Guilligomarc'h, vicaire à Arzano en Juin 1863, vicaire à Querrien en 1869. - 1869-1872 : Moal, Jean, né en 1834 à Plouvorn, prêtre en 1858, vicaire à Querrien, vicaire à Arzano en Septembre 1869, aumônier de la prison de Brest en 1872. - 1872-1887 : Mahé, Grégoire-Alexandre, né en 1846 à Trégourez, prêtre en Mars 1872, vicaire à Arzano en 1872, recteur de Guilligomarc'h en 1887. - 1887-1896 : Perhirin, Auguste, né en 1856 à Quimper, prêtre en 1881. - 1896-1898 : Victor Le Gall. - 1898-1900 : Guillaume Glémarec. - 1900. Clet, Yves Arhan, ... . Prêtres originaires de la paroisse d'Arzano de 1801 à 1900 : - Moëlo, Yves, né le 27 Avril 1794, prêtre le 27 Mai 1820, chanoine honoraire, secrétaire de l'Evêché, décédé le 18 Février 1881. - Stanguennec, Paul, né le 16 Janvier 1795, prêtre le 21 Décembre 1820, Mort, recteur de Moëlan, le 8 Juillet 1865. - Robic, Jacques, né le 2 Mars 1798, prêtre le 29 Juillet 1821, mort le 4 Octobre 1851. - Stanguennec, Jacques-Joachim, né le 27 Août 1802, prêtre le 8 Août 1830, ancien recteur d'Esquibien, mort le 26 Octobre 1878. - Stanguennec, Benjamin, né le 22 Octobre 1823, prêtre le 18 Décembre 1847, mort le 17 Avril 1862. - Michel, Mathurin, né le 8 Janvier 1827, prêtre le 29 Juillet 1855, mort le 11 Décembre 1870, vicaire à Plonévez-du-Faou. - Esvan, Jean-Marie, né le 26 Mars 1872, prêtre le 19 Septembre 1896, Père du Saint-Esprit (M. Abgrall).

![]()

PATRIMOINE de ARZANO

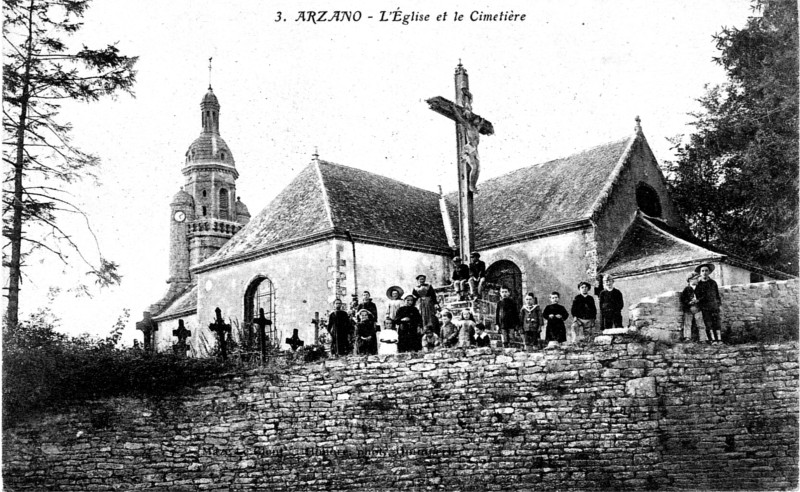

![]() l'église

Saint-Pierre-aux-liens (1641), restaurée et modifiée en 1744, 1778

ou 1773 et 1869. Edifice en forme de croix latine reconstruit en

1641. Le pignon ouest a été modifié en 1778. Le clocher (1869) est une tour octogonale,

flanquée de deux tourelles rondes d'escalier : la chambre des cloches est

surmontée d'un dôme s'amortissant en un élégant lanternon. Le

maître-autel est surmonté d'un retable du XVIIème siècle. Les

boiseries du choeur datent de 1750. L'autel du transept nord est consacré à la Sainte Trinité. L'autel du

transept sud est dédié au Saint Rosaire. Près des fonts baptismaux, se

trouve un autel consacré à saint Jean Baptiste. On y trouve plusieurs

statues anciennes : sainte Trinité, Notre-Dame du Rosaire, sainte Anne,

saint Jean Baptiste, saint Sébastien. On y voit un vitrail, offert par M.

Coquebert de Neuville, représentant la Sainte-Famille. Deux autres vitraux

modernes représentant Saint Pierre et Saint Paul sont sortis des ateliers de P.

Anglade, à Paris, en 1891. Les autres vitraux qui décorent l'église

représentent le Saint Rosaire (transept sud), le Sacré-Coeur (transept

nord), Saint Yves (nef, côté sud), Saint Corentin (nef, côté nord)

l'église

Saint-Pierre-aux-liens (1641), restaurée et modifiée en 1744, 1778

ou 1773 et 1869. Edifice en forme de croix latine reconstruit en

1641. Le pignon ouest a été modifié en 1778. Le clocher (1869) est une tour octogonale,

flanquée de deux tourelles rondes d'escalier : la chambre des cloches est

surmontée d'un dôme s'amortissant en un élégant lanternon. Le

maître-autel est surmonté d'un retable du XVIIème siècle. Les

boiseries du choeur datent de 1750. L'autel du transept nord est consacré à la Sainte Trinité. L'autel du

transept sud est dédié au Saint Rosaire. Près des fonts baptismaux, se

trouve un autel consacré à saint Jean Baptiste. On y trouve plusieurs

statues anciennes : sainte Trinité, Notre-Dame du Rosaire, sainte Anne,

saint Jean Baptiste, saint Sébastien. On y voit un vitrail, offert par M.

Coquebert de Neuville, représentant la Sainte-Famille. Deux autres vitraux

modernes représentant Saint Pierre et Saint Paul sont sortis des ateliers de P.

Anglade, à Paris, en 1891. Les autres vitraux qui décorent l'église

représentent le Saint Rosaire (transept sud), le Sacré-Coeur (transept

nord), Saint Yves (nef, côté sud), Saint Corentin (nef, côté nord)

Nota 1 : L'église paroissiale, dédiée à saint Pierre-aux-Liens, a été reconstruite en 1641, en forme de croix latine. Le clocher rappelle bien le style de la renaissance. Les chapelles publiques sont : — 1. Saint-Adrien, au village de ce nom, sur les bords de l'Ellé ; — 2. Saint-Laurent, au sud-ouest, sur la route de Quimperlé ; — 3. Saint-Durec, au nord, au village du même nom. Il y avait en outre une chapelle privée au château de Kervégan. Arzano avait une annexe : c'était Guilligomarch, situé vers le nord. Chacun de ces territoires avait son église paroissiale et son presbytère ; chaque nouveau recteur prenait possession dans les deux localités. Le recteur, à la nomination directe du pape ou de l'évêque, suivant le mois de la vacance, jouissait de la dîme sur les deux paroisses. En 1756, son revenu net, après le paiement des deux curés, était évalué à 1637 livres. Arzano était du doyenné de Guidel ou de Kemenet-Héboé, et de la sénéchaussée d'Hennebont. En 1790, il perdit Guilligomarch, et fut érigé en commune et même en chef-lieu de canton. En même temps il fut annexé au département du Finistère, malgré la différence de dialecte et malgré la limite naturelle de l'Ellé. En 1801, il entra définitivement dans le nouveau diocèse de Quimper. Le poète Brizeux, né à Lorient le 12 septembre 1803, a passé sa première jeunesse au presbytère d'Arzano, et dans ses vers il mentionne toujours ce pays avec attendrissement (Joseph-Marie Le Mené).

Nota 2 : L'église paroissiale est sous le vocable de Saint-Pierre-ès-Liens et le maître-autel est orné des statues des Apôtres saint Pierre et saint Paul. On voit dans l’église trois autres autels : le premier dédié à la Sainte Vierge, avec les statues de Notre-Dame-des-Victoires, sainte Anne et sainte Catherine, martyre, le second de la Sainte-Trinité, avec les statues de la Sainte-Trinité, saint Yves et saint Sébastien ; le troisième aux fonts baptismaux avec la statue de saint Jean-Baptiste. L’église fut reconstruite on 1641. Selon la mention qu’en fait M. de Cillart de Kerampoul dans ses Notes sur le diocèse de Vannes au XVIIème siècle, « Les seigneurs qui ont des bancs et des armes dans l’église d’Arzano ont longtemps tracassé pour la faire rétablir aussi gothiquement que l’était la vieille, qui tombait en ruine. Le temps serait-il venu qu’au lieu de contribuer, les seigneurs s’opposeraient à l’embellissement des églises ? Enfin, déférant aux arrêtés du Parlement et du Conseil, on a rétabli l'église en 1641 un peu moins gothique ». Au bourg, il y à une fontaine sous le vocable de Saint Pierre. Population de la paroisse on 1800, 3.000 âmes, dont 1600 communiants ; en 1900, 1851 habitants (MM. Peyron et Abgrall, 1902).

Voir aussi

![]() "L'histoire de la paroisse d'Arzano et ses recteurs"

"L'histoire de la paroisse d'Arzano et ses recteurs"

![]() la

chapelle Saint-Laurent (XVIème siècle). Edifice de plan rectangulaire du

XVIème siècle, agrandi au sud d'une profonde chapelle en aile. On y trouve

une Pietà et quelques statues modernes dont saint Diboan. Voici ce que dit

l'abbé Abgrall en 1902 : " Saint Laurent. Les statues de saint Laurent, saint Diboën et saint Mathurin

qu’on y voit sont modernes, mais ont dû remplacer d’anciennes statues de

ces saints, dont la dévotion est populaire dans ces parages. Cette chapelle

ne conserve qu’une ancienne statue, c’est celle de sainte Hélène " ;

la

chapelle Saint-Laurent (XVIème siècle). Edifice de plan rectangulaire du

XVIème siècle, agrandi au sud d'une profonde chapelle en aile. On y trouve

une Pietà et quelques statues modernes dont saint Diboan. Voici ce que dit

l'abbé Abgrall en 1902 : " Saint Laurent. Les statues de saint Laurent, saint Diboën et saint Mathurin

qu’on y voit sont modernes, mais ont dû remplacer d’anciennes statues de

ces saints, dont la dévotion est populaire dans ces parages. Cette chapelle

ne conserve qu’une ancienne statue, c’est celle de sainte Hélène " ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Adrien, disparue en 1955. Elle avait été reconstruite au

XIXème siècle. La fontaine de dévotion subsiste. Voici ce que dit l'abbé

Abgrall en 1902 : " Saint-Adrien, sur les bords de l'Ellé. Rebâtie il y a moins d’un siècle,

la chapelle n’offre rien de remarquable au point de vue de

l’architecture. On y voit les statues de saint Adrien, habillé en

chevalier, et de saint Sébastien, mais de facture récente. On voit près

de la chapelle une fontaine dédiée à saint Adrien " ;

l'ancienne

chapelle Saint-Adrien, disparue en 1955. Elle avait été reconstruite au

XIXème siècle. La fontaine de dévotion subsiste. Voici ce que dit l'abbé

Abgrall en 1902 : " Saint-Adrien, sur les bords de l'Ellé. Rebâtie il y a moins d’un siècle,

la chapelle n’offre rien de remarquable au point de vue de

l’architecture. On y voit les statues de saint Adrien, habillé en

chevalier, et de saint Sébastien, mais de facture récente. On voit près

de la chapelle une fontaine dédiée à saint Adrien " ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Kiriec, aujourd'hui disparue (elle était déjà

signalé comme disparue en 1902). La fontaine subsiste. Elle est

encore appelée saint Dureg, saint Dilec (Ilec), saint Kirec, saint Guevroc ;

l'ancienne

chapelle Saint-Kiriec, aujourd'hui disparue (elle était déjà

signalé comme disparue en 1902). La fontaine subsiste. Elle est

encore appelée saint Dureg, saint Dilec (Ilec), saint Kirec, saint Guevroc ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Bernard, aujourd'hui détruite (elle l'était déjà en 1902). Il s'agit de l'ancienne

chapelle du château de Kervégant. La fontaine de Saint Bernard subsiste ;

l'ancienne

chapelle Saint-Bernard, aujourd'hui détruite (elle l'était déjà en 1902). Il s'agit de l'ancienne

chapelle du château de Kervégant. La fontaine de Saint Bernard subsiste ;

![]() le

calvaire de l’église d'Arzano (1761). La croix repose sur un

soubassement formant un autel sur lequel se trouve un groupe de Pièta ;

le

calvaire de l’église d'Arzano (1761). La croix repose sur un

soubassement formant un autel sur lequel se trouve un groupe de Pièta ;

![]() la

croix du cimetière d'Arzano (1966) ;

la

croix du cimetière d'Arzano (1966) ;

![]() d'autres

croix aujourd'hui disparues : la Croix-Rouge (croix de fer sur un socle), la

croix Croaz-Rentou, la croix Saint-Laurent. Voici ce que dit l'abbé Abgrall

en 1902 : " Croix de Kerbail ou Croix-Rouge. C’est une croix en fonte plantée sur une

roche, près du château de Kerlarec, sur la route d’Arzano à Quimperlé.

Il y avait autrefois une autre croix dite Groas-Ver, sur la route d’Arzano

au Faouet " ;

d'autres

croix aujourd'hui disparues : la Croix-Rouge (croix de fer sur un socle), la

croix Croaz-Rentou, la croix Saint-Laurent. Voici ce que dit l'abbé Abgrall

en 1902 : " Croix de Kerbail ou Croix-Rouge. C’est une croix en fonte plantée sur une

roche, près du château de Kerlarec, sur la route d’Arzano à Quimperlé.

Il y avait autrefois une autre croix dite Groas-Ver, sur la route d’Arzano

au Faouet " ;

![]() le

château du Laz (XVIème siècle), appelé aussi Kerigomerc’h. Il s’agit du

berceau de la famille Bizien (XIIIème siècle). Propriété de la famille de Laage ou

Lage, Coëtloury, Rosily (1772) et Brizoual (1812) ;

le

château du Laz (XVIème siècle), appelé aussi Kerigomerc’h. Il s’agit du

berceau de la famille Bizien (XIIIème siècle). Propriété de la famille de Laage ou

Lage, Coëtloury, Rosily (1772) et Brizoual (1812) ;

![]() le manoir

de Penlan (XVIème siècle), propriété de la famille Penhoët, puis Pezron (XVIème

siècle) ;

le manoir

de Penlan (XVIème siècle), propriété de la famille Penhoët, puis Pezron (XVIème

siècle) ;

![]() l'ancien

presbytère (XVIIème siècle) ;

l'ancien

presbytère (XVIIème siècle) ;

![]() la maison

de Marie (XVIIème siècle) ;

la maison

de Marie (XVIIème siècle) ;

![]() le puits

de Buzedo (XVIIIème siècle) ;

le puits

de Buzedo (XVIIIème siècle) ;

![]() la

fontaine Saint-Adrien (1789) ;

la

fontaine Saint-Adrien (1789) ;

![]() la

fontaine Saint-Pierre ;

la

fontaine Saint-Pierre ;

![]() le lavoir

de Kervégant (XIXème siècle) ;

le lavoir

de Kervégant (XIXème siècle) ;

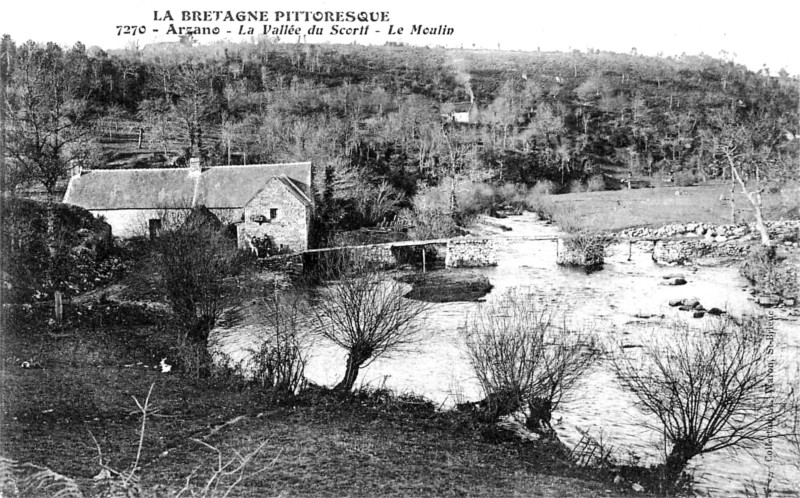

![]() 7 moulins dont le moulin à eau de Lage, Castellin (XVII-XVIIIème siècle),

Penallab, du Roc’h,… ;

7 moulins dont le moulin à eau de Lage, Castellin (XVII-XVIIIème siècle),

Penallab, du Roc’h,… ;

A signaler aussi :

![]() la stèle

de La Têne ;

la stèle

de La Têne ;

![]() l'éperon

barré de La Têne ;

l'éperon

barré de La Têne ;

![]() la motte

castrale de Le Roc’h (X-XIème siècle) ;

la motte

castrale de Le Roc’h (X-XIème siècle) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de ARZANO

La principale seigneurie de l'endroit était celle de la Roche-Moisan, démembrée du Kemenet-Héboé. Elle s'étendait sur les paroisses de Meslan, Guilligomarch, Arzano, Redené, Lesbin-Pontscorff, Gestel, Guidel, Quéven, Ploemeur et la moitié de Groix. Ce fief important appartenait en 1282 à Geoffroi de la Roche-Moisan, en 1294 à Olivier de Tinteniac, en 1323 à Etienne Gauvein, en 1356 à Gautier de Bertelé, en 13.. à Bouchard de Vendôme, et en 1380 au vicomte de Rohan, qui l'unit aux possession de son fils Charles de Guémené. Les descendants de ce dernier l'ont possédé jusqu'en 1791. Le château de la Roche-Moisan était situé à l'est d'Arzano, sur la rive droite du Scorff. En 1482, Louis de Rohan-Guémené, le voyant ruiné, transféra le siège de la seigneurie à Tréfaven, en Ploemeur. Un aveu de 1683 mentionne encore : « l'emplacement du château de la Roche-Moisan, vulgairement nommé le chasteau du Roch, lequel est ruiné, et contient par fonds 160 cordes ».

Les autres seigneuries étaient :

1. Kerlarec, vers le sud-ouest.

2. Keronech, aux Kerezécael, dès 1240.

3. Kervégan, au sud.

4. Kerygomarch, vers le nord, aux Bizien, dès 1250.

5. Le Laz, voisin du précédent.

6. Talascorn, au sud-est, aux Kerouallan, en 1500.

7. Kergnégan, au nord-est, aux Henry, en 1410.

8. Villeneuve, à Terrien Penhoet, en 1420 (Joseph-Marie Le Mené).

Bizien, Sr. de Kerigomarch. Écartelé aux 1er et 4ème d’argent à la fasce de sable, accompagné en chef d’une étoile de gueules et en pointe d’un croissant de même, qui est Bizien : aux 2ème et 3ème contrecartelé, au 1er et 4ème de gueules plein aux 2 et 3 de sable à la croix d’argent, qui est du Lézard. Devise : Virtus ut astra micat.

Fraval, Sr. de Kervégant. De gueules à la croix endentée d’argent.

Gauvain, Sr. de La Roche Moysan. D’or à la fasce de gueules chargée d’une fleur de lys d’argent.

Geffroy, Sr. de Kervégant. D’argent à l’aigle de sable armé et becqué de gueules, chargée sur l’estomac d’une croix pattée d’azur. Devise : Volabit sicut aquila.

Kerjosse, Sr. de Kernech. D’azur au chevron d’or accomagné de 3 billettes de même.

Du Leslay, Sr. de Feuntenio. D’argent au lion d’azur armé lampassé et couronné de gueules.

Monistrol, Sr. de la Roche-Moysan (par acquet). De sinople à un mont de six coupeaux d’or, au chef d’azur chargé de 3 étoiles d’or.

Penhoat, Sr. de la Villeneuve et de Pélan. D’azur à 3 croix pattées, au pied fiché d’or.

Rohan, Baron de la Roche-Moysan. De gueules à 9 macles d’or, 3. 3. 3.

Tinténiac, Sr. de la Roche-Moysan. D’or à deux jumelles d'azur au bâton de gueules brochant en bande sur le tout, d’hermines au croissant de gueules, qui est Quimerc'h.

Botderu. D’azur au chevron d’or accompagné de billettes de même. Devise : Bepret crenv.

Fournas. D’argent à 3 fasces d’azur, au griffon d’or couronné d’azur, brochant (MM. Peyron - Abgrall).

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.