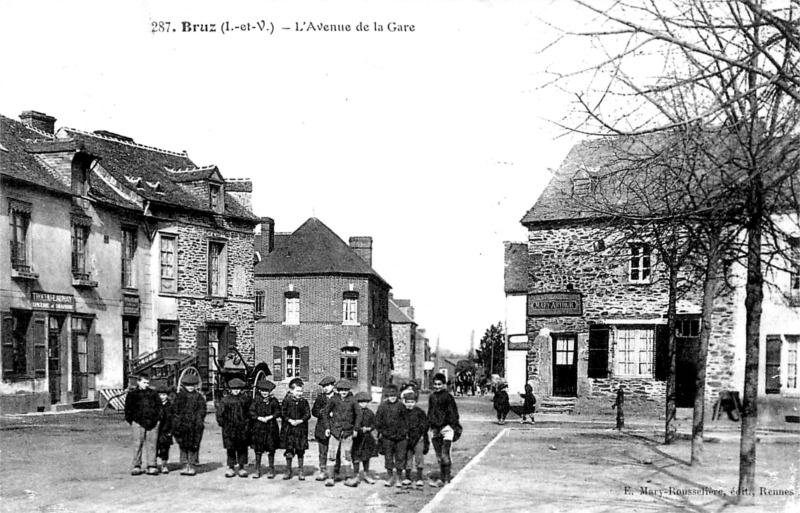

|

Bienvenue chez les Bruzois |

BRUZ |

Retour page d'accueil Retour Canton de Bruz

La

commune de Bruz ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de BRUZ

Bruz vient du celte "brug" (buisson) ou de "breiz" (bretagne).

La paroisse de Bruz n'est attestée qu'en 1076 et devient, en 1084, propriété épiscopale. La paroisse de Bruz (Breud) est donnée vers 1076 par Geoffroy Grenonat comte de Rennes à l'évêque Sylvestre de la Guerche : son territoire est à cette époque couverte par la forêt de Mont-Mohon. L'évêque de Rennes devient alors le seigneur châtelain de Bruz : il possède une résidence à Bruz d'où il retire plus de 9 000 livres de rente en 1790. Le domaine épiscopal comprend « le manoir épiscopal, maisons, jardins, bois de fustayes, coulombier et pourpris de la chastelainie de Bruz, en la paroisse dudit lieu, contenant le tout, entre les douves, cinq journaux, les prairies contenantes trente journées, deux attaches de moulins sur la rivière de Saiche, nommés de Saint-Armel et de la Barre ; le pressouer à ban avec ses merrains et ustencils, et le droit de dixme et pressouerage des vins crûs en ladicte chastelainie, trois vignes contenantes huit journaux ; plus le fief et bailliage de Bruz, comprenant toute la paroisse ». Le manoir épiscopal de Bruz, construit probablement vers la fin du XIème siècle, est rebâti au XVème siècle par l'évêque Anselme de Chantemerle. Il est sanctifié par le séjour du bienheureux Yves Mahyeuc, qui y meurt en 1541 (Pouillé de Rennes). Quant au recteur de Bruz, nommé par l'ordinaire, il n'a qu'une pension congrue que lui paie l'évêque.

Le village de Pan (situé dans la paroisse de Bruz) est vendu au XIème siècle à Hodierne de Dinan, deuxième abbesse de Saint-Georges (1067-1077) par Quimarhoc et Orvène la Reine, sa femme (Quomodo empta est terra de Pan in parrochia de Brud ... Ego Hodierna abbatissa et Pavea consoror nostra et sanctimonialis, emimus quamdam terram in villa que dicitur Pan a Quimarhoco, etc. - Cartulaire de l'abbaye de Saint-Georges, 156). En 1209, une autre abbesse, Tiephaine, accorda la jouissance de cette métairie de Pan à Jeanne de Pan à sa vie durant et l'admit dans son monastère (Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, p. 207). Voila bien, selon nous, la terre de Bruz, "terram in parochia de Bruxa", dans la possession de laquelle les papes Alexandre III en 1164, et Innocent III en 1208, confirmèrent les Bénédictines de Saint-Georges.

Dans le courant du XIIIème siècle, un seigneur nommé Pierre de Bruz donne à sa soeur Agnès de Bruz, religieuse à Saint-Georges, une dîme en la paroisse de Bruz, laquelle dîme passe ensuite entre les mains d'une autre religieuses du même monastère, appelée Orfraise de Moucon, ce qu'approuve en 1247 le chevalier Pierre de Bruz le jeune. Il est encore fait mention en 1281 de la dîme du champ du Moulin, près de Pan, en Bruz, possédée alors par l'abbesse de Saint-Georges, qui a à ce sujet un procès avec l'évêque de Rennes (Pouillé de Rennes).

On rencontre les appellations suivantes : Parochia de Brud (en 1070), Bruxa (en 1164), Breuz (en 1247).

Note 1 : Bruz est bombardé le 8 mai 1944 : deux cents villageois meurent (soit 10% de la population).

Note 2 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Bruz : Guillaume de Villeboul (en 1528), Pierre Le Bauldrier (en 1551), Pierre Collin de la Biochaye (résigna vers 1659), Guillaume Pavoisne (en 1659), Louis Jubin (en 1699), Guillaume Collin (résigna en 1702), Guillaume Robin (1702-1709), Charles-Simon Le Capitaine (1709-1713), Yves Ruffault (1714-1757), Joseph-Jean Massoux (1757-1768), Jacques Le Pez (1768-1789), René Gavard (1803-1804), Jean Massiot (1804-1822), Jean-Hippolyte de la Barre (1822-1826), Pierre Rasnel (1827-1840), Joseph Glo (1840-1879), François Perrault (à partir de 1879), ....

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Bruz en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Bruz en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de BRUZ

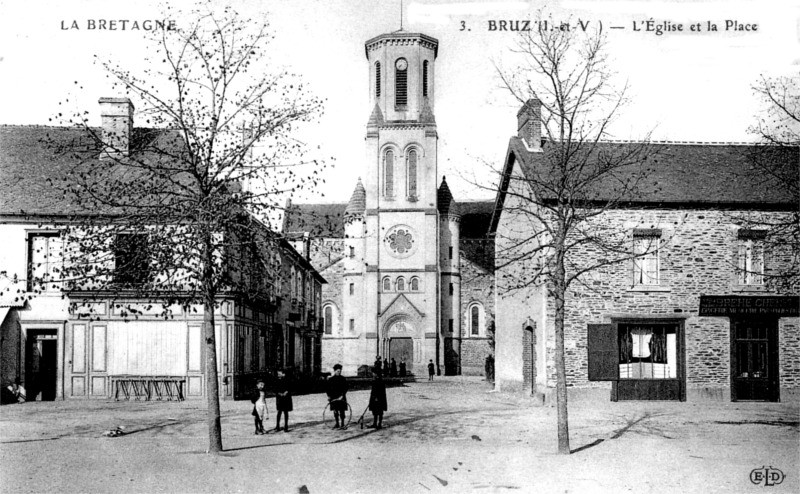

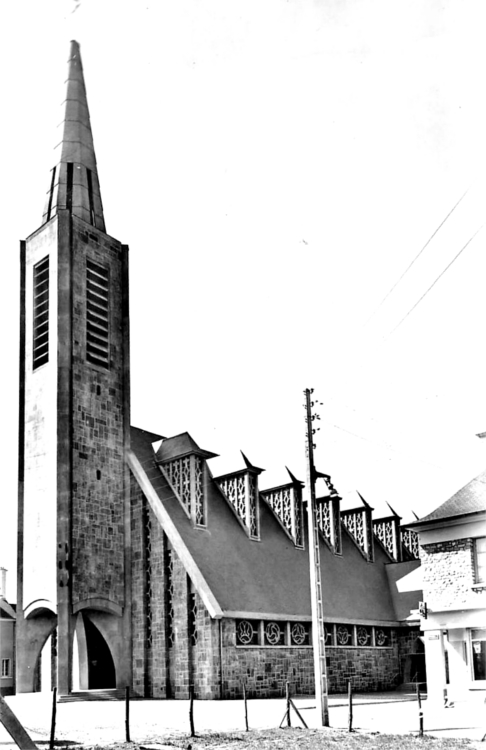

![]() l'église

Saint-Martin (1954), édifiée par Louis Chouinard à l'emplacement de l'église qui datait de

1884 et détruite en 1944. L'église primitive se trouvait sur la grande

place actuelle du bourg et datait du XVIème siècle. Elle possédait une

simple nef terminée par un chevet droit et accompagnée de deux chapelles

dédiées en 1774 à la Sainte Vierge et à saint Nicolas. L'église de 1884

fut inaugurée le 23 février 1884. En 1683, Gilles

de Gain, chanoine et chantre de Rennes, seigneur de Carcé, fonda la

confrérie du Rosaire dans l'église de Bruz et donna 600 livres à cet

effet. L'évêque était, comme seigneur châtelain, fondateur de l'église

paroissiale de Bruz. Les Botherel, seigneurs de Cicé jusqu'au milieu du XVème siècle, avaient leurs armes

sur la maîtresse-vitre et un enfeu. Les seigneurs de Carcé et de Pan avaient également un enfeu ;

l'église

Saint-Martin (1954), édifiée par Louis Chouinard à l'emplacement de l'église qui datait de

1884 et détruite en 1944. L'église primitive se trouvait sur la grande

place actuelle du bourg et datait du XVIème siècle. Elle possédait une

simple nef terminée par un chevet droit et accompagnée de deux chapelles

dédiées en 1774 à la Sainte Vierge et à saint Nicolas. L'église de 1884

fut inaugurée le 23 février 1884. En 1683, Gilles

de Gain, chanoine et chantre de Rennes, seigneur de Carcé, fonda la

confrérie du Rosaire dans l'église de Bruz et donna 600 livres à cet

effet. L'évêque était, comme seigneur châtelain, fondateur de l'église

paroissiale de Bruz. Les Botherel, seigneurs de Cicé jusqu'au milieu du XVème siècle, avaient leurs armes

sur la maîtresse-vitre et un enfeu. Les seigneurs de Carcé et de Pan avaient également un enfeu ;

|

|

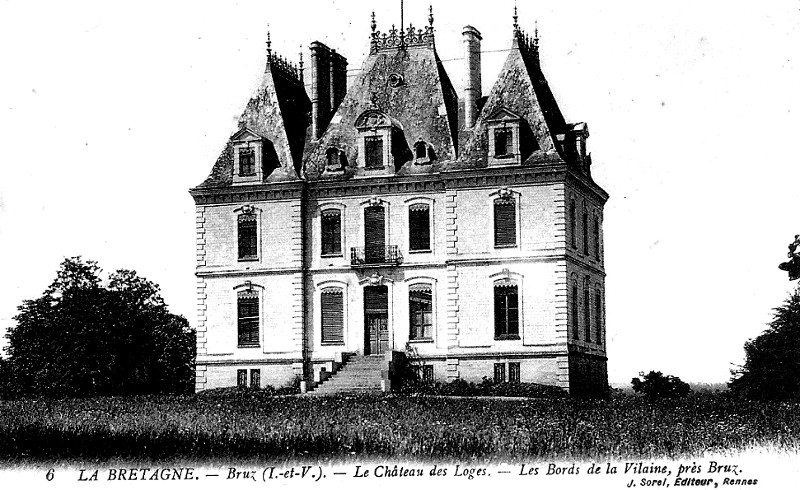

![]() le

château des Loges (XIXème siècle), qui remplace une ancienne demeure

réédifiée en 1680. Sa chapelle date du XVIIème siècle (Jacques Michau,

sieur de Montaran, et Marie Le Gouverneur, sa femme, la dotèrent de 100

livres de rente le 22 février 1680). La fuie date du

XVII-XIXème siècle. Les Loges relevaient de la juridiction des Regaires de

l'Evêché. Propriété successive des familles Bréhart (en 1427),

Tranchant (en 1448), Maczon (en 1513), Vallois (en 1525), Guyot (vers 1541),

Montausel (en 1567 et 1618), Rallier, sieurs de Pierrefitte (en 1655),

Gascher, sieurs de la Chevronnière (avant 1667), Jacques Michau, sieur de Montaran

ou Montarran, et Marie Le Gouverneur, son épouse (en 1667 et 1714), Quéraly (en 1753), Boisbaudry, seigneurs de la Touche

(en 1767), Léon, sieurs des Ormeaux (1767 et 1802). M. Chereil de la

Rivière le possède au début du XXème siècle ;

le

château des Loges (XIXème siècle), qui remplace une ancienne demeure

réédifiée en 1680. Sa chapelle date du XVIIème siècle (Jacques Michau,

sieur de Montaran, et Marie Le Gouverneur, sa femme, la dotèrent de 100

livres de rente le 22 février 1680). La fuie date du

XVII-XIXème siècle. Les Loges relevaient de la juridiction des Regaires de

l'Evêché. Propriété successive des familles Bréhart (en 1427),

Tranchant (en 1448), Maczon (en 1513), Vallois (en 1525), Guyot (vers 1541),

Montausel (en 1567 et 1618), Rallier, sieurs de Pierrefitte (en 1655),

Gascher, sieurs de la Chevronnière (avant 1667), Jacques Michau, sieur de Montaran

ou Montarran, et Marie Le Gouverneur, son épouse (en 1667 et 1714), Quéraly (en 1753), Boisbaudry, seigneurs de la Touche

(en 1767), Léon, sieurs des Ormeaux (1767 et 1802). M. Chereil de la

Rivière le possède au début du XXème siècle ;

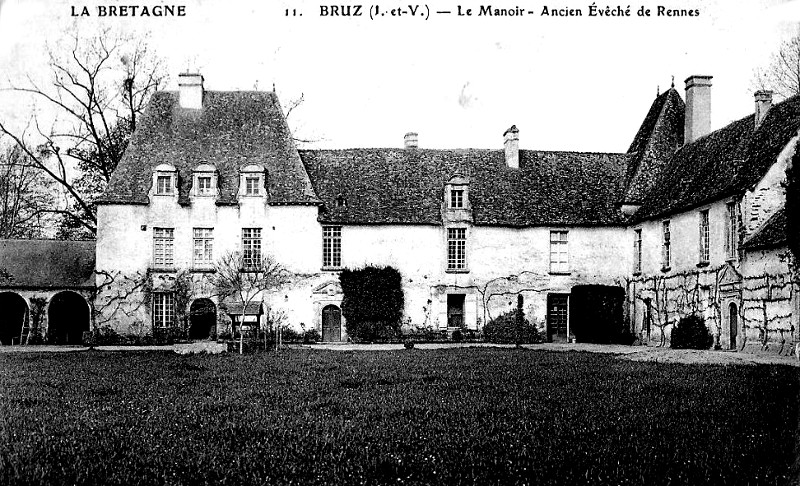

![]() le

manoir de Saint-Armel (XV-XVII-XVIIIème siècle), situé route de Laillé.

Il s'appelait au XIVème siècle l'Hôtel Saint-Armel. Il a été donné en

1076 par le comte de Rennes à l'évêque de Rennes, Sylvestre de la Guerche

et est resté en la possession des évêques jusqu'en 1790. Ce manoir est

reconstruit au XVème siècle par l'évêque Anselme de Chantemerle puis

complètement remanié au XVIIème siècle. En 1481, l'évêque Jacques d'Espinay,

victime des intrigues de Pierre Landais (trésorier général du duc de

Bretagne, François II), ainsi que de sa résistance hautaine vis-à-vis du

duc de Bretagne, fut arrêté au Manoir, puis traîné en prison, où

il mourut l'année suivante. C'est là que mourut l'évêque

Yves Mahyeuc le 20 septembre 1541 (ce prélat avait créé au Manoir

des ateliers dans lesquels les enfants pauvres du pays apprenaient les

métiers de menuisier, de cordonnier, de tailleur, etc.). Il possédait une fuie, et une chapelle

(Notre-Dame du Bout-du-Pont) construite en 1329 et démolie après 1791. Un procès-verbal daté de 1761 nous apprend

que la chapelle, dédiée à saint Armel, était située dans l'aile

principale, "au bout de cette aile, monte de fond, est entourée de

murs surmontée par un cintre revêtu de lambris", qu'un tableau de

l'autel représentait "l'image de la Vierge avec des anges"

et que, de chaque côté, il existait "deux figures, l'une

représentant saint Armel et l'autre la Magdeleine". Ce manoir possédait un droit de haute justice.

Pendant la Révolution, il est acheté par la famille Toullier, dont Charles

Toullier (pour la somme de 28.200 livres le 21 février 1791) qui le

restaure. Après cette famille, le manoir devient la propriété de ses

descendants, les de la Morvonnais. Propriété de Mme Berard-Péan au début du XXème siècle ;

le

manoir de Saint-Armel (XV-XVII-XVIIIème siècle), situé route de Laillé.

Il s'appelait au XIVème siècle l'Hôtel Saint-Armel. Il a été donné en

1076 par le comte de Rennes à l'évêque de Rennes, Sylvestre de la Guerche

et est resté en la possession des évêques jusqu'en 1790. Ce manoir est

reconstruit au XVème siècle par l'évêque Anselme de Chantemerle puis

complètement remanié au XVIIème siècle. En 1481, l'évêque Jacques d'Espinay,

victime des intrigues de Pierre Landais (trésorier général du duc de

Bretagne, François II), ainsi que de sa résistance hautaine vis-à-vis du

duc de Bretagne, fut arrêté au Manoir, puis traîné en prison, où

il mourut l'année suivante. C'est là que mourut l'évêque

Yves Mahyeuc le 20 septembre 1541 (ce prélat avait créé au Manoir

des ateliers dans lesquels les enfants pauvres du pays apprenaient les

métiers de menuisier, de cordonnier, de tailleur, etc.). Il possédait une fuie, et une chapelle

(Notre-Dame du Bout-du-Pont) construite en 1329 et démolie après 1791. Un procès-verbal daté de 1761 nous apprend

que la chapelle, dédiée à saint Armel, était située dans l'aile

principale, "au bout de cette aile, monte de fond, est entourée de

murs surmontée par un cintre revêtu de lambris", qu'un tableau de

l'autel représentait "l'image de la Vierge avec des anges"

et que, de chaque côté, il existait "deux figures, l'une

représentant saint Armel et l'autre la Magdeleine". Ce manoir possédait un droit de haute justice.

Pendant la Révolution, il est acheté par la famille Toullier, dont Charles

Toullier (pour la somme de 28.200 livres le 21 février 1791) qui le

restaure. Après cette famille, le manoir devient la propriété de ses

descendants, les de la Morvonnais. Propriété de Mme Berard-Péan au début du XXème siècle ;

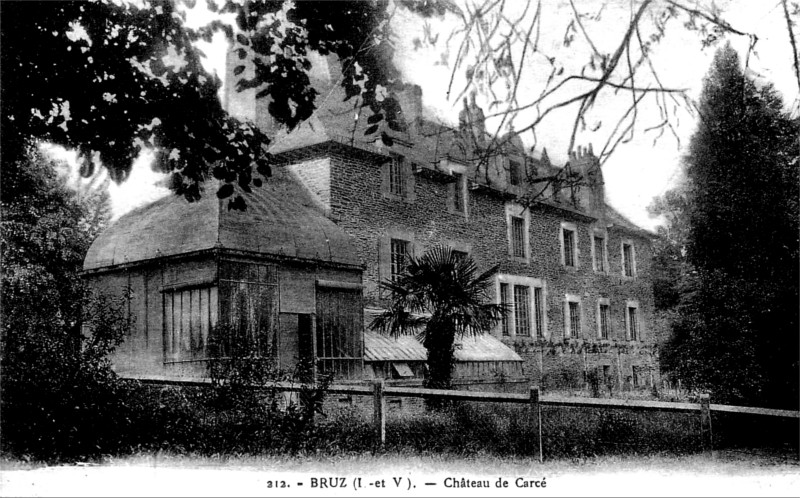

![]() le

château de Carcé (XVIème siècle). Le château comprenait au XVIème

siècle un corps de logis et deux pavillons, la tourelle occupait le centre

du corps de logis. On y trouvait une chapelle fondée en 1668, une fuie

carrée et une orangerie. Le 24 août 1668, François de Gain, seigneur de

Carcé, secrétaire du roi, dote la chapelle de 75 livres de rente et y

fonde une messe les dimanches et fêtes. Propriété successive des familles le Porc (en

1387 et 1427), Cleuz (en 1448), Mauvy (en 1496 et 1513), Bourgneuf (en

1542), Gain (en 1599), Mauvy (en 1647 et 1660), Pinczon, seigneurs du

Pontbriant (en 1684 et 1703), Pré, seigneurs de Pellan (en 1729). En 1730,

la seigneurie de Carcé devient propriété de la Société d'exploitation

des mines de Pont-Péan. A noter que le manoir de Carcé, sur le bord de la Seiche, au milieu de jardins,

existait dès l'année 1400. Le sire de Carcé était prévôt féodé héréditaire

de l'évêque de Rennes, c'est-à-dire officier de police chargé d'exécuter

les sentences et même, le cas échéant de servir d'exécuteur. Cette

charge donnait au sire de Carné certains droits, notamment celui

de prélever aux quatre fêtes de l'Ascension, de la Saint-Jean, de

l'Assomption et de la Toussaint, un quartier de mouton chez tous les

bouchers de Bruz, et deux branchées de pain chez tous les boulangers de la même paroisse.

Le manoir de Carcé appartenait, en 1088, à François de Gain, secrétaire du roi. Son fils, Gilles de Gain, chanoine de la cathédrale

de Rennes, donna, en 1680, deux pièces de terre appelées les Vieilles-Vignes,

à l'église de Bruz. La récolte de raisin qu'on y faisait, suffisait, non

seulement à entretenir l'église du vin nécessaire pour dire les messes, mais permettait

encore d'en vendre plusieurs barriques dont l'argent était distribué aux pauvres. Carcé a été transformé en habitation

moderne, et n'a conservé que de rares vestiges de son antiquité. C'est, au début du XXème siècle, la propriété de

Mme Petit dont la famille possèdait depuis longtemps Carcé. Tout à côté est une minoterie portant le môme nom, qui se trouve

encaissée entre des rives plantées de beaux arbres ;

le

château de Carcé (XVIème siècle). Le château comprenait au XVIème

siècle un corps de logis et deux pavillons, la tourelle occupait le centre

du corps de logis. On y trouvait une chapelle fondée en 1668, une fuie

carrée et une orangerie. Le 24 août 1668, François de Gain, seigneur de

Carcé, secrétaire du roi, dote la chapelle de 75 livres de rente et y

fonde une messe les dimanches et fêtes. Propriété successive des familles le Porc (en

1387 et 1427), Cleuz (en 1448), Mauvy (en 1496 et 1513), Bourgneuf (en

1542), Gain (en 1599), Mauvy (en 1647 et 1660), Pinczon, seigneurs du

Pontbriant (en 1684 et 1703), Pré, seigneurs de Pellan (en 1729). En 1730,

la seigneurie de Carcé devient propriété de la Société d'exploitation

des mines de Pont-Péan. A noter que le manoir de Carcé, sur le bord de la Seiche, au milieu de jardins,

existait dès l'année 1400. Le sire de Carcé était prévôt féodé héréditaire

de l'évêque de Rennes, c'est-à-dire officier de police chargé d'exécuter

les sentences et même, le cas échéant de servir d'exécuteur. Cette

charge donnait au sire de Carné certains droits, notamment celui

de prélever aux quatre fêtes de l'Ascension, de la Saint-Jean, de

l'Assomption et de la Toussaint, un quartier de mouton chez tous les

bouchers de Bruz, et deux branchées de pain chez tous les boulangers de la même paroisse.

Le manoir de Carcé appartenait, en 1088, à François de Gain, secrétaire du roi. Son fils, Gilles de Gain, chanoine de la cathédrale

de Rennes, donna, en 1680, deux pièces de terre appelées les Vieilles-Vignes,

à l'église de Bruz. La récolte de raisin qu'on y faisait, suffisait, non

seulement à entretenir l'église du vin nécessaire pour dire les messes, mais permettait

encore d'en vendre plusieurs barriques dont l'argent était distribué aux pauvres. Carcé a été transformé en habitation

moderne, et n'a conservé que de rares vestiges de son antiquité. C'est, au début du XXème siècle, la propriété de

Mme Petit dont la famille possèdait depuis longtemps Carcé. Tout à côté est une minoterie portant le môme nom, qui se trouve

encaissée entre des rives plantées de beaux arbres ;

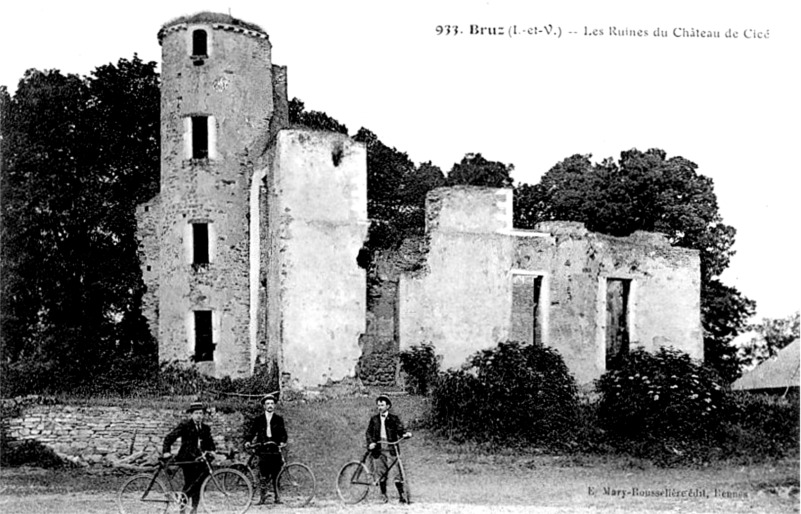

![]() les

vestiges du château de Cicé (XVI-XVIIIème siècle). Les façades avaient

été refaites en 1785. On y trouvait autrefois une fuie et une chapelle du

XVIIème siècle (édifiée vers 1655 par Charles Champion et Judith Thévin,

seigneur et dame de Cicé) dédiée à saint Charles Borromée. Cicé est cité dès le XIème siècle. Il possédait un

droit de haute justice et fut érigé en Baronnie en 1598. Il relevait

directement du roi. Propriété successive des familles Botherel (en 1401),

Hingant, seigneurs du Hac (en 1451 et 1513), Tournemine (en 1540). La

famille Champion vient s'installer vers 1566 et y reste jusqu'en 1744. Le

manoir passe ensuite entre les mains de la famille Berthou, seigneurs de

Kerversio (en 1744), puis de la famille la Bourdonnaye, seigneurs de Montluc (en 1764 et 1789) ;

les

vestiges du château de Cicé (XVI-XVIIIème siècle). Les façades avaient

été refaites en 1785. On y trouvait autrefois une fuie et une chapelle du

XVIIème siècle (édifiée vers 1655 par Charles Champion et Judith Thévin,

seigneur et dame de Cicé) dédiée à saint Charles Borromée. Cicé est cité dès le XIème siècle. Il possédait un

droit de haute justice et fut érigé en Baronnie en 1598. Il relevait

directement du roi. Propriété successive des familles Botherel (en 1401),

Hingant, seigneurs du Hac (en 1451 et 1513), Tournemine (en 1540). La

famille Champion vient s'installer vers 1566 et y reste jusqu'en 1744. Le

manoir passe ensuite entre les mains de la famille Berthou, seigneurs de

Kerversio (en 1744), puis de la famille la Bourdonnaye, seigneurs de Montluc (en 1764 et 1789) ;

![]() la

maison (XVIIème siècle), située au lieu-dit Le Marais ;

la

maison (XVIIème siècle), située au lieu-dit Le Marais ;

![]() le

manoir de la Pommeraye ou Pommerais (XVIII-XIX-XXème siècle). Il avait autrefois une

chapelle et une fuie et relevait des Régaires de l'Evêché. La métairie

de la Pommeraye fait partie, à l'origine, du domaine de Pierrefitte.

Propriété successive des familles Valette (en 1513), Rallier (en 1605),

Benazé, seigneurs de l'Isloire, Motte-Fouquet (en 1683). En 1775, elle est

achetée par le sénéchal Joseph Legraverend. Le manoir abrite un hospice

jusqu'en 1989. La Pommerais fut la résidence de M. Legraverend, ancien député

d'Ille-et-Vilaine, qui, en mourant, la légua aux Hospices de Rennes. Située

au sud-ouest du bourg, elle est affectée suivant le désir du donateur, à

un asile de vieilles femmes dont le nombre varie alors entre 35 et 40. Lors

de l'inauguration de cet hospice, la direction en fut confiée aux sœurs

des incurables qui ont été remplacées par celles de saint Thomas-de-Villeneuve.

A l'ancien manoir, transformé pour sa nouvelle destination, ont été ajoutés

des bâtiments neufs au milieu de vastes jardins. Le domaine a perdu ensuite

son ancien nom de la Pommerais, et n'est plus désigné, au début du XXème

siècle, que sous celui d'hospice Legraverend ;

le

manoir de la Pommeraye ou Pommerais (XVIII-XIX-XXème siècle). Il avait autrefois une

chapelle et une fuie et relevait des Régaires de l'Evêché. La métairie

de la Pommeraye fait partie, à l'origine, du domaine de Pierrefitte.

Propriété successive des familles Valette (en 1513), Rallier (en 1605),

Benazé, seigneurs de l'Isloire, Motte-Fouquet (en 1683). En 1775, elle est

achetée par le sénéchal Joseph Legraverend. Le manoir abrite un hospice

jusqu'en 1989. La Pommerais fut la résidence de M. Legraverend, ancien député

d'Ille-et-Vilaine, qui, en mourant, la légua aux Hospices de Rennes. Située

au sud-ouest du bourg, elle est affectée suivant le désir du donateur, à

un asile de vieilles femmes dont le nombre varie alors entre 35 et 40. Lors

de l'inauguration de cet hospice, la direction en fut confiée aux sœurs

des incurables qui ont été remplacées par celles de saint Thomas-de-Villeneuve.

A l'ancien manoir, transformé pour sa nouvelle destination, ont été ajoutés

des bâtiments neufs au milieu de vastes jardins. Le domaine a perdu ensuite

son ancien nom de la Pommerais, et n'est plus désigné, au début du XXème

siècle, que sous celui d'hospice Legraverend ;

![]() le

manoir de la Haye de Cicé (XIXème siècle). L'édifice primitif était la

propriété de la famille Hortel (en 1448 et 1542), puis de la famille

Cassart (en 1748) et Vatar (XXème siècle) ;

le

manoir de la Haye de Cicé (XIXème siècle). L'édifice primitif était la

propriété de la famille Hortel (en 1448 et 1542), puis de la famille

Cassart (en 1748) et Vatar (XXème siècle) ;

![]() le moulin

du Boël (1662 – seconde moitié du XXème siècle), édifié par le

président de Marbeuf en 1662 et reconstruit par Henri Mellet ;

le moulin

du Boël (1662 – seconde moitié du XXème siècle), édifié par le

président de Marbeuf en 1662 et reconstruit par Henri Mellet ;

![]() les moulins

de Chancor et de Carcé ;

les moulins

de Chancor et de Carcé ;

A signaler aussi :

![]() le

menhir situé au "Pré de la Pierre" (époque néolithique) ;

le

menhir situé au "Pré de la Pierre" (époque néolithique) ;

![]() l'ancienne

maison du Bois-Mahant. Propriété successive des familles le Roy, Pèlerin,

sieurs de Basse-Cour, Morfouace, sieur de Belair, Barthomeuf (en 1784) ;

l'ancienne

maison du Bois-Mahant. Propriété successive des familles le Roy, Pèlerin,

sieurs de Basse-Cour, Morfouace, sieur de Belair, Barthomeuf (en 1784) ;

![]() la

maison des Planches. Propriété de la famille Legay en 1784. Au début du

XXème siècle, on trouve la famille Lerclerc de la Herverie A noter qu'une

villa du nom de "Petites Planches" était jadis la demeure

de M. Bousquet, maire de Bruz (début du XXème siècle) ;

la

maison des Planches. Propriété de la famille Legay en 1784. Au début du

XXème siècle, on trouve la famille Lerclerc de la Herverie A noter qu'une

villa du nom de "Petites Planches" était jadis la demeure

de M. Bousquet, maire de Bruz (début du XXème siècle) ;

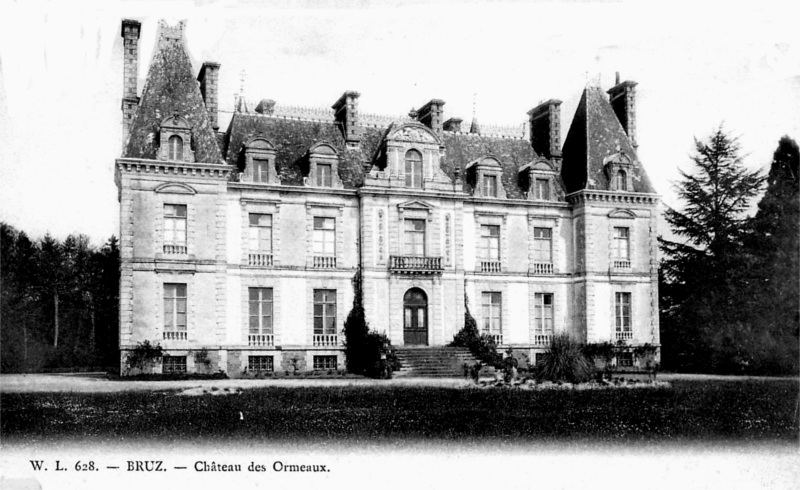

![]() l'ancien

manoir de la Biardais ou Biardaye. Il possédait jadis une chapelle où le

26 mai 1674, Jean Le Duc, seigneur de la Biardaye, et son épouse Marie de

Lescoët fondèrent une messe, tous les dimanches et fêtes. Il est remplacé par

le château des Ormeaux. Il relevait de la seigneurie de Cicé et du

Bas-Carcé. Propriété successive des familles Baudouin (en 1427),

Rabillard (en 1448), Bertier (en 1513), le Gouz (en 1601 et 1633),

Saint-Pern, seigneurs du Lattay (avant 1642), Charmoy (en 1642), le Duc (en

1653), du Parc (en 1675), Dondel (en 1714), Quélen (avant 1741), Arnault (en

1741 et 1789). La Biardaye qui, en 1674, servit de demeure à Jean Le Duc et

à Marie de Lescoët, sa femme, a disparu en même temps que sa chapelle,

pour faire place au joli château des Ormeaux. Après avoir appartenu à Mme

de Léon des Ormeaux et à son gendre M. de la Prévalaye, il est au début

du XXème siècle, la propriété de M. le commandant de Gay ;

l'ancien

manoir de la Biardais ou Biardaye. Il possédait jadis une chapelle où le

26 mai 1674, Jean Le Duc, seigneur de la Biardaye, et son épouse Marie de

Lescoët fondèrent une messe, tous les dimanches et fêtes. Il est remplacé par

le château des Ormeaux. Il relevait de la seigneurie de Cicé et du

Bas-Carcé. Propriété successive des familles Baudouin (en 1427),

Rabillard (en 1448), Bertier (en 1513), le Gouz (en 1601 et 1633),

Saint-Pern, seigneurs du Lattay (avant 1642), Charmoy (en 1642), le Duc (en

1653), du Parc (en 1675), Dondel (en 1714), Quélen (avant 1741), Arnault (en

1741 et 1789). La Biardaye qui, en 1674, servit de demeure à Jean Le Duc et

à Marie de Lescoët, sa femme, a disparu en même temps que sa chapelle,

pour faire place au joli château des Ormeaux. Après avoir appartenu à Mme

de Léon des Ormeaux et à son gendre M. de la Prévalaye, il est au début

du XXème siècle, la propriété de M. le commandant de Gay ;

![]() l'ancien

manoir de la Follardière. Propriété de la famille Bourdon en 1427 et de

la famille Beaucé en 1448 ;

l'ancien

manoir de la Follardière. Propriété de la famille Bourdon en 1427 et de

la famille Beaucé en 1448 ;

![]() l'ancienne

maison du Marais. Propriété de la famille Boulain de la Sansonnière, puis

de la famille Mellon (en 1629) ;

l'ancienne

maison du Marais. Propriété de la famille Boulain de la Sansonnière, puis

de la famille Mellon (en 1629) ;

![]() l'ancienne

maison du Clos-Renault. Propriété successive des familles Grézillonnais,

Merciers, sieurs de la Grange, Grézillonnais (en 1712 et 1756) ;

l'ancienne

maison du Clos-Renault. Propriété successive des familles Grézillonnais,

Merciers, sieurs de la Grange, Grézillonnais (en 1712 et 1756) ;

![]() l'ancien

manoir du Bois-Doré. Propriété successive des familles le Bel (en 1606),

Coullomb (en 1606 et 1653), Levêque, Cormier, la Monneraie, sieurs du

Breil, Gossot, sieurs de Saint-Légier (en 1717), Hervé (en 1758 et 1764).

Il relevait de la seigneurie du Bas-Carcé ;

l'ancien

manoir du Bois-Doré. Propriété successive des familles le Bel (en 1606),

Coullomb (en 1606 et 1653), Levêque, Cormier, la Monneraie, sieurs du

Breil, Gossot, sieurs de Saint-Légier (en 1717), Hervé (en 1758 et 1764).

Il relevait de la seigneurie du Bas-Carcé ;

![]() l'ancien

manoir de la Houssais. On y trouvait une chapelle fondé le 15 octobre 1721

par Jacques de la Grezillonnaye, sieur de la Houssaye, sénéchal de

Fontenay, et dédiée à la Sainte Vierge (elle fut dotée de 100 livres de

rente). Propriété successive des familles Grézillonnaye (en 1580 et 1721), Faure,

Anneix, sieurs de Souvenel (en 1789) ;

l'ancien

manoir de la Houssais. On y trouvait une chapelle fondé le 15 octobre 1721

par Jacques de la Grezillonnaye, sieur de la Houssaye, sénéchal de

Fontenay, et dédiée à la Sainte Vierge (elle fut dotée de 100 livres de

rente). Propriété successive des familles Grézillonnaye (en 1580 et 1721), Faure,

Anneix, sieurs de Souvenel (en 1789) ;

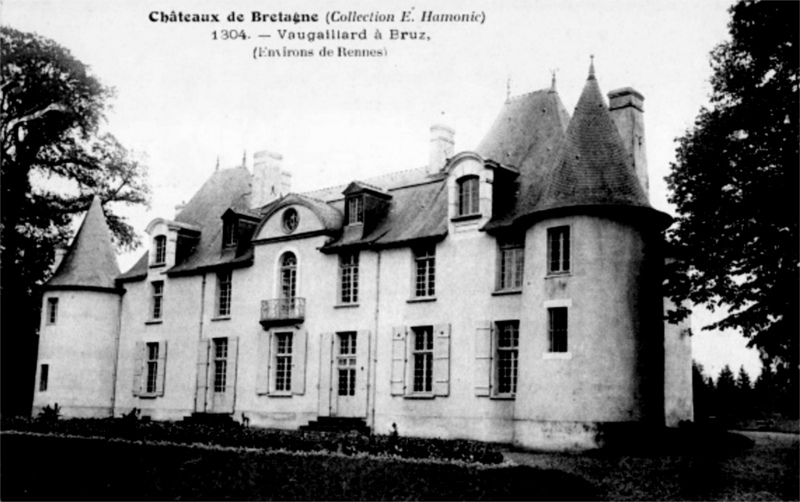

![]() le

château de Vau-Gaillard (XVIIème siècle) Le château avait autrefois des

douves et une fuie. Propriété successive des familles Mellon, seigneurs du

Pastis (en 1586 et 1629), Bernard (en 1646), Gallichon, sieurs de

Courtchamp, Bouquay, sieurs des Touches (en 1657 et 1700), Morfouace, sieurs

de Belair, Masson (en 1735), Arnault (en 1749), Maget, Mercier (en 1780), la

Bourdonnaye, seigneurs de Blossac (en 1784) ;

le

château de Vau-Gaillard (XVIIème siècle) Le château avait autrefois des

douves et une fuie. Propriété successive des familles Mellon, seigneurs du

Pastis (en 1586 et 1629), Bernard (en 1646), Gallichon, sieurs de

Courtchamp, Bouquay, sieurs des Touches (en 1657 et 1700), Morfouace, sieurs

de Belair, Masson (en 1735), Arnault (en 1749), Maget, Mercier (en 1780), la

Bourdonnaye, seigneurs de Blossac (en 1784) ;

![]() l'ancien

manoir de la Haie (ou Haye) de Pan. Il possédait une petite chapelle construite en

1756. Propriété successive des familles Chavaignes (en 1390), Pan (en

1513), Glé, seigneurs de la Costardaye (en 1554), Regnier, seigneurs de

Bretelou (1615), Gain, Marquer (en 1675), Gain (en 1682), du Bois, seigneurs

de Carcé, Even, seigneurs de Gaurelais. Il est vendu par la suite au Petit

Séminaire de Rennes qui l'avait en 1756 et 1793 ;

l'ancien

manoir de la Haie (ou Haye) de Pan. Il possédait une petite chapelle construite en

1756. Propriété successive des familles Chavaignes (en 1390), Pan (en

1513), Glé, seigneurs de la Costardaye (en 1554), Regnier, seigneurs de

Bretelou (1615), Gain, Marquer (en 1675), Gain (en 1682), du Bois, seigneurs

de Carcé, Even, seigneurs de Gaurelais. Il est vendu par la suite au Petit

Séminaire de Rennes qui l'avait en 1756 et 1793 ;

![]() l'ancien

manoir de la Massue. Propriété successive des familles Baudouin (en 1427

et 1448), Pan (en 1513), Glé, seigneurs de la Costardaye (vers 1554), Baume

le Blanc, marquis de la Vallière (vers 1677) ;

l'ancien

manoir de la Massue. Propriété successive des familles Baudouin (en 1427

et 1448), Pan (en 1513), Glé, seigneurs de la Costardaye (vers 1554), Baume

le Blanc, marquis de la Vallière (vers 1677) ;

![]() l'ancien

manoir de la Boutouère. Propriété successive des familles Houée, Horlay

(en 1427), Houée (en 1448), Louvel (en 1513), Peschart (en 1564) ;

l'ancien

manoir de la Boutouère. Propriété successive des familles Houée, Horlay

(en 1427), Houée (en 1448), Louvel (en 1513), Peschart (en 1564) ;

![]() l'ancien

manoir de Fénicat. Propriété successive des familles Mauvy, seigneurs de

la Motte (en 1448 et 1513), Moaisé (en 1540), Glé, sieurs de la Costardaye

et de Pan (en 1664) ;

l'ancien

manoir de Fénicat. Propriété successive des familles Mauvy, seigneurs de

la Motte (en 1448 et 1513), Moaisé (en 1540), Glé, sieurs de la Costardaye

et de Pan (en 1664) ;

![]() l'ancien

manoir du Petit-Carcé du Bas-Carcé. Propriété successive des familles

Couaisnon (en 1448), Mauvy (en 1496), Gain (en 1682), Mauvy (en 1705), La

Monneraye (en 1748), Pré, seigneurs de Pelan, qui le vendirent à la

Société des Mines de Pontpéan ;

l'ancien

manoir du Petit-Carcé du Bas-Carcé. Propriété successive des familles

Couaisnon (en 1448), Mauvy (en 1496), Gain (en 1682), Mauvy (en 1705), La

Monneraye (en 1748), Pré, seigneurs de Pelan, qui le vendirent à la

Société des Mines de Pontpéan ;

![]() l'ancien

manoir de la Tupinière. Propriété successive des familles Mauvy,

seigneurs du Bas-Carcé (en 1588), Tinard (en 1737), le Diacre, Trédern (en 1784) ;

l'ancien

manoir de la Tupinière. Propriété successive des familles Mauvy,

seigneurs du Bas-Carcé (en 1588), Tinard (en 1737), le Diacre, Trédern (en 1784) ;

![]() l'ancien

manoir du Pan. Le village de Pan a été vendu au XIème siècle à Hodierne

de Dinan, deuxième abbesse de Saint-Georges (1067-1077) par Quimarhoc. Puis

propriété successive des familles Chavaignes, du Pan (en 1390 et 1513),

Glé, seigneurs de la Costardaye (en 1553 et 1664), marquise de Tournon (en

1733), Baume le Blanc, ducs de la Vallière (avant 1745), Arnaud (en 1745).

Il appartenait en 1760 à la Société des Mines de Pontpéan ;

l'ancien

manoir du Pan. Le village de Pan a été vendu au XIème siècle à Hodierne

de Dinan, deuxième abbesse de Saint-Georges (1067-1077) par Quimarhoc. Puis

propriété successive des familles Chavaignes, du Pan (en 1390 et 1513),

Glé, seigneurs de la Costardaye (en 1553 et 1664), marquise de Tournon (en

1733), Baume le Blanc, ducs de la Vallière (avant 1745), Arnaud (en 1745).

Il appartenait en 1760 à la Société des Mines de Pontpéan ;

![]() l'ancien

manoir de la Violette. Il était à la famille Ballart en 1701 ;

l'ancien

manoir de la Violette. Il était à la famille Ballart en 1701 ;

![]() l'ancien

manoir du Pontpéan. On y trouvait autrefois un pigeonnier. Propriété

successive des familles Hallay (en 1427 et 1465), la Serpaudaye (en 1513 et

1541), Tituau (en 1551), Privé (en 1619 et 1662). Il est la propriété de

l'Hôpital Général de Rennes (en 1691) avant d'être vendu à la famille Valentin en 1757 ;

l'ancien

manoir du Pontpéan. On y trouvait autrefois un pigeonnier. Propriété

successive des familles Hallay (en 1427 et 1465), la Serpaudaye (en 1513 et

1541), Tituau (en 1551), Privé (en 1619 et 1662). Il est la propriété de

l'Hôpital Général de Rennes (en 1691) avant d'être vendu à la famille Valentin en 1757 ;

![]() l'ancienne

auberge du Pontpéan ;

l'ancienne

auberge du Pontpéan ;

![]() l'ancienne

maison du Grand-Logis. Propriété de la famille Cormier, sieurs de la Cour Neuve en 1680 ;

l'ancienne

maison du Grand-Logis. Propriété de la famille Cormier, sieurs de la Cour Neuve en 1680 ;

![]() le

pont d'Aiguillon, construit par Armand du Plessix-Richelieu, duc

d'Aiguillon, commandant en chef en Bretagne ;

le

pont d'Aiguillon, construit par Armand du Plessix-Richelieu, duc

d'Aiguillon, commandant en chef en Bretagne ;

![]() le

pont Saint-Armel. D'abord en bois, il est reconstruit en pierre au début du

XVème siècle par l'évêque Anselme de Chantemerle ;

le

pont Saint-Armel. D'abord en bois, il est reconstruit en pierre au début du

XVème siècle par l'évêque Anselme de Chantemerle ;

![]() l'ancienne

mine de Pontpéan (plomb argentifére). Son exploitation commence sous Henri

IV. Elle fut réouverte en 1727 dans le Pâtis-du-Bois par le chevalier

Danycan et ses associés. Un arrêt du Conseil du 20 juillet 1751 autorisa

le détournement de la Seiche depuis Pontpéan jusqu'au moulin de Carcé ;

l'ancienne

mine de Pontpéan (plomb argentifére). Son exploitation commence sous Henri

IV. Elle fut réouverte en 1727 dans le Pâtis-du-Bois par le chevalier

Danycan et ses associés. Un arrêt du Conseil du 20 juillet 1751 autorisa

le détournement de la Seiche depuis Pontpéan jusqu'au moulin de Carcé ;

![]() l'ancien

manoir de la Thomassais, propriété de la famille Mellet (en 1448 et 1542)

et de la famille Fournier (en 1682) ;

l'ancien

manoir de la Thomassais, propriété de la famille Mellet (en 1448 et 1542)

et de la famille Fournier (en 1682) ;

![]() l'ancienne

chapelle de Notre-Dame du bout du Pont. Construite vers 1427 par Anselme de

Chantemerle, elle est en ruine au milieu du XVIIIème siècle. Cette

chapelle fut fondée de plusieurs messes par semaine tant par les évêques

de Rennes que par les seigneurs de Carcé. Dès 1721 Notre-Dame du

Bout-du-Pont devint "hors d'estat de pouvoir estre desservie" ;

l'ancienne

chapelle de Notre-Dame du bout du Pont. Construite vers 1427 par Anselme de

Chantemerle, elle est en ruine au milieu du XVIIIème siècle. Cette

chapelle fut fondée de plusieurs messes par semaine tant par les évêques

de Rennes que par les seigneurs de Carcé. Dès 1721 Notre-Dame du

Bout-du-Pont devint "hors d'estat de pouvoir estre desservie" ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Etienne, aujourd'hui disparue ;

l'ancienne

chapelle Saint-Etienne, aujourd'hui disparue ;

![]() l'ancien

manoir de la Claye. Propriété successive des familles Tranchant, seigneurs

des Loges (en 1448), Bréhard (en 1513 et 1542), Chouart (en 1618),

Cottignon (en 1669 et 1682), Cousin, sieur de la Croix, Bouessay (en 1684),

Pichot (1697), Jollivet (en 1749) ;

l'ancien

manoir de la Claye. Propriété successive des familles Tranchant, seigneurs

des Loges (en 1448), Bréhard (en 1513 et 1542), Chouart (en 1618),

Cottignon (en 1669 et 1682), Cousin, sieur de la Croix, Bouessay (en 1684),

Pichot (1697), Jollivet (en 1749) ;

![]() l'ancien

manoir de la Rivière-Bizais. On y trouvait un pigeonnier. Il possédait un

droit de haute justice. Propriété successive des familles la Rivière (en

1427 et 1545), Pinczon, seigneurs de la Roche (en 1560 et 1572), Brandin,

seigneurs du Tallut (en 1619). Propriété du Petit Séminaire de Rennes de 1683 à 1793 ;

l'ancien

manoir de la Rivière-Bizais. On y trouvait un pigeonnier. Il possédait un

droit de haute justice. Propriété successive des familles la Rivière (en

1427 et 1545), Pinczon, seigneurs de la Roche (en 1560 et 1572), Brandin,

seigneurs du Tallut (en 1619). Propriété du Petit Séminaire de Rennes de 1683 à 1793 ;

![]() l'ancienne

maison du Petit-Chanteloup. Propriété de la famille Harel au début du XVIIIème siècle ;

l'ancienne

maison du Petit-Chanteloup. Propriété de la famille Harel au début du XVIIIème siècle ;

![]() le

manoir de Pierrefitte, reconstruit en 1647. Il relevait des Régaires de

l'Evêché. Pierrefitte a été anobli en 1543 pour les Rallier, sieurs des

Pommerays. Propriété successive des familles Botdéru, seigneurs de

Kerdréo (en 1652), Pierres, sieurs de la Gravalaye (en 1694), Morvan,

sieurs de la Touche (en 1710), Mauvy, seigneurs de Carcé (vers 1739),

Saint-Ours, seigneurs de l'Echaillon (en 1753), Bédée, seigneurs de la

Villeginglin (en 1789), Richard de Latour (début XXème siècle) ;

le

manoir de Pierrefitte, reconstruit en 1647. Il relevait des Régaires de

l'Evêché. Pierrefitte a été anobli en 1543 pour les Rallier, sieurs des

Pommerays. Propriété successive des familles Botdéru, seigneurs de

Kerdréo (en 1652), Pierres, sieurs de la Gravalaye (en 1694), Morvan,

sieurs de la Touche (en 1710), Mauvy, seigneurs de Carcé (vers 1739),

Saint-Ours, seigneurs de l'Echaillon (en 1753), Bédée, seigneurs de la

Villeginglin (en 1789), Richard de Latour (début XXème siècle) ;

Voir

![]() "

L'ancienne

maison noble de Pierrefitte à Bruz en Bretagne

".

"

L'ancienne

maison noble de Pierrefitte à Bruz en Bretagne

".

![]() l'ancien

manoir du Pâty. Sa cour renfermait une fuie. Propriété successive des

familles Baudouin (en 1401 et 1513), Mellon (en 1542 et 1586), Miette (en

1618), Bourdeaux, sieurs de Mestreville, la Gordier (en 1681), Boucher (en

1682), Chantrel, sieurs des Noës (en 1704), Pichot, sieurs de la

Grabotière, Jollivet (en 1749), le Roy (en 1750) ;

l'ancien

manoir du Pâty. Sa cour renfermait une fuie. Propriété successive des

familles Baudouin (en 1401 et 1513), Mellon (en 1542 et 1586), Miette (en

1618), Bourdeaux, sieurs de Mestreville, la Gordier (en 1681), Boucher (en

1682), Chantrel, sieurs des Noës (en 1704), Pichot, sieurs de la

Grabotière, Jollivet (en 1749), le Roy (en 1750) ;

![]() l'ancien

manoir de Saint-Jean. Propriété successive des familles Châteaugiron (en

1247), Vanssay, seigneurs de la Barre (vers 1538), le Bouteiller, seigneurs

des Landes (en 1571), Bourgneuf (en 1599) ;

l'ancien

manoir de Saint-Jean. Propriété successive des familles Châteaugiron (en

1247), Vanssay, seigneurs de la Barre (vers 1538), le Bouteiller, seigneurs

des Landes (en 1571), Bourgneuf (en 1599) ;

![]() le

manoir de la Droulinais. Propriété successive des familles Hux (en 1584),

Yardin (en 1617), Bourgonnière, sieurs de Saint-Aubin (en 1658), Blouët,

sieurs du Plessix (en 1694), puis aux demoiselles Louis, filles du Colonel

de ce nom (début du XXème siècle) ;

le

manoir de la Droulinais. Propriété successive des familles Hux (en 1584),

Yardin (en 1617), Bourgonnière, sieurs de Saint-Aubin (en 1658), Blouët,

sieurs du Plessix (en 1694), puis aux demoiselles Louis, filles du Colonel

de ce nom (début du XXème siècle) ;

![]() l'ancien

manoir de l'Etrillais. On y trouvait autrefois une fuie et une chapelle

construite vers 1664 par Jean Gardin, sieur de la Gerberie (ou Gerbrie), et

son épouse Jacquemine Avril. Cette chapelle avait pour chapelain Charles

Roy en 1752. Propriété successive des familles Renard (en 1427),

Malestroit (en 1448), la Bouëxière, seigneurs de Beauvais (en 1513 et

1542), Montgommery, comtes de Lorges (avant 1584), Apuril, sieurs de la

Sauldraye (en 1584), Gardin, seigneurs de la Gerberie (en 1655 et 1692), Perricard (en 1727), Level (en 1774) ;

l'ancien

manoir de l'Etrillais. On y trouvait autrefois une fuie et une chapelle

construite vers 1664 par Jean Gardin, sieur de la Gerberie (ou Gerbrie), et

son épouse Jacquemine Avril. Cette chapelle avait pour chapelain Charles

Roy en 1752. Propriété successive des familles Renard (en 1427),

Malestroit (en 1448), la Bouëxière, seigneurs de Beauvais (en 1513 et

1542), Montgommery, comtes de Lorges (avant 1584), Apuril, sieurs de la

Sauldraye (en 1584), Gardin, seigneurs de la Gerberie (en 1655 et 1692), Perricard (en 1727), Level (en 1774) ;

![]() le

manoir du Clozel ou Closel. Propriété de Mlle de Cintré au début du XXème siècle ;

le

manoir du Clozel ou Closel. Propriété de Mlle de Cintré au début du XXème siècle ;

![]() la

maison du Chêne-Veille. Propriété de la famille Huet en 1668 ;

la

maison du Chêne-Veille. Propriété de la famille Huet en 1668 ;

![]() l'ancien

manoir de la Louvière (XVIIème siècle). Il était à la famille Rallier

puis à la famille Blouët, sieurs du Fail (en 1689), et au Marquis de Blossac (fin du XIXème siècle) ;

l'ancien

manoir de la Louvière (XVIIème siècle). Il était à la famille Rallier

puis à la famille Blouët, sieurs du Fail (en 1689), et au Marquis de Blossac (fin du XIXème siècle) ;

![]() l'ancien

manoir de la Giraudais. Il avait autrefois une fuie. Propriété successive

des familles Lestart (en 1427 et 1470), Vaucouleurs (en 1513), Champion (en

1649), Pinczon, seigneurs de Cacé, Racinoux (en 1656). Le Chapitre de Rennes le possédait en 1787 ;

l'ancien

manoir de la Giraudais. Il avait autrefois une fuie. Propriété successive

des familles Lestart (en 1427 et 1470), Vaucouleurs (en 1513), Champion (en

1649), Pinczon, seigneurs de Cacé, Racinoux (en 1656). Le Chapitre de Rennes le possédait en 1787 ;

![]() l'ancien

manoir de la Chaise. Propriété successive des familles Guédas (en 1406),

la Touche (en 1427 et 1513), le Bel, seigneurs de la Tour (vers 1548),

Bonnier, seigneurs de la Gaudinaye, Champion, seigneurs des Croix (en 1675),

Foucault, seigneur de Crévy (en 1675), Rogier, Champion (en 1694), la Bourdonnaye, seigneurs du Blossac (en 1710) ;

l'ancien

manoir de la Chaise. Propriété successive des familles Guédas (en 1406),

la Touche (en 1427 et 1513), le Bel, seigneurs de la Tour (vers 1548),

Bonnier, seigneurs de la Gaudinaye, Champion, seigneurs des Croix (en 1675),

Foucault, seigneur de Crévy (en 1675), Rogier, Champion (en 1694), la Bourdonnaye, seigneurs du Blossac (en 1710) ;

![]() l'ancien

manoir du Vertbuisson. Propriété successive des familles Baudouin (en

1401), la Touche (vers 1468 et en 1513), Séjourné (en 1552), Montsautel

(en 1617), Mariette, sieurs du Mesnil (avant 1645), Champion, seigneurs du Cicé (en 1645), Foucault (en 1675) ;

l'ancien

manoir du Vertbuisson. Propriété successive des familles Baudouin (en

1401), la Touche (vers 1468 et en 1513), Séjourné (en 1552), Montsautel

(en 1617), Mariette, sieurs du Mesnil (avant 1645), Champion, seigneurs du Cicé (en 1645), Foucault (en 1675) ;

![]() l'ancien

manoir des Coudrais. Propriété successive des familles Primault (en 1427

et 1448), Hortet (en 1513), Maczon, sieurs de la Feuillée (en 1636),

Malécot, sieurs des Hayes (en 1649), Rallier, sieurs de Pierrefitte (en

1654), Gascher, sieurs de la Chevronnière, Michau, sieurs de Montarant (en 1667), Quéraly (en 1753) ;

l'ancien

manoir des Coudrais. Propriété successive des familles Primault (en 1427

et 1448), Hortet (en 1513), Maczon, sieurs de la Feuillée (en 1636),

Malécot, sieurs des Hayes (en 1649), Rallier, sieurs de Pierrefitte (en

1654), Gascher, sieurs de la Chevronnière, Michau, sieurs de Montarant (en 1667), Quéraly (en 1753) ;

![]() l'ancienne

maison de la Grange ;

l'ancienne

maison de la Grange ;

![]() l'ancienne

villa de La Noë, propriété de la famille Daniel (début du XXème

siècle). Il s'agit de l'ancienne habitation de M. de la Durantais, l'un des

bienfaiteurs de la commune (500 francs de rente pour le bureau de

Bienfaisance, et 10 000 francs pour la construction de la nouvelle église) ;

l'ancienne

villa de La Noë, propriété de la famille Daniel (début du XXème

siècle). Il s'agit de l'ancienne habitation de M. de la Durantais, l'un des

bienfaiteurs de la commune (500 francs de rente pour le bureau de

Bienfaisance, et 10 000 francs pour la construction de la nouvelle église) ;

![]() l'ancien

manoir du Chéneday, démoli vers 1890. Il possédait autrefois une

chapelle. Propriété successive des familles Farcy, seigneurs de la

Ricoquay, Legras (en 1642), Breton, Symon (en 1672), la Bourdonnaye (en 1697

et 1705), Champion, Berthou de Kerversio (vers 1750 et en 1789) ;

l'ancien

manoir du Chéneday, démoli vers 1890. Il possédait autrefois une

chapelle. Propriété successive des familles Farcy, seigneurs de la

Ricoquay, Legras (en 1642), Breton, Symon (en 1672), la Bourdonnaye (en 1697

et 1705), Champion, Berthou de Kerversio (vers 1750 et en 1789) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de BRUZ

La baronnie de Cicé : Selon M. de Courcy, la seigneurie de Cicé appartint d'abord à la famille de ce nom qui se fondit dans celle de Botherel ; mais il nous semble que le Guillaume de Cicé qui représente seul au XVème siècle cette prétendue famille appartenait lui-même à la maison de Botherel ; il porte, en effet, pour armoiries dans son sceau de 1436 un lion, comme Olivier Botherel, seigneur de Mouillemusse en 1404, et Pierre Botherel, seigneur d'Apigné en 1410 (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, II, 1298, et sceaux n° 75 et 93). Quoi qu'il en soit, le premier seigneur connu de Cicé est Jean Botherel qui hérita en 1401 de Jeanne Botherel, femme de Pierre du Fresne, et qui rendit aveu en 1406 pour les manoir et seigneurie de Cicé (Archives de Loire-Inférieure, voir Bruz). Il faisait partie en 1419 de la garde du duc de Bretagne et mourut en 1442. Il laissa sa seigneurie de Cicé à son fils Robin Botherel qui décéda lui-même le 27 juin 1451, n'ayant eu qu'une fille Jeanne Botherel, mariée à Jean Hingant, seigneur du Bac (Archives de Loire-Inférieure, voir Bruz). De cette union naquit Eustache Hingant qui à la mort de son grand-père devint du chef de sa mère, également décédée, seigneur de Cicé. Il était alors mineur et sous la tutelle de son père en 1452 ; il épousa Perrine Botherel avec laquelle, il rendit aveu en 1468 pour la terre de Cicé (Archives de Loire-Inférieure, voir Bruz). Charles Hingant, leur fils, seigneur du Hac et de Cicé en 1509, épousa Raoulette de la Houssaye, et mourut le 22 mars 1514 ; son fils aîné Raoul Hingant rendit aveu pour la seigneurie de Cicé en 1515 et s'unit à Françoise de Saint-Amadour. Françoise Hingant, issue de ce mariage, épousa René Tournemine, seigneur de la Guerche en Retz, et lui apporta la terre seigneuriale de Cicé. Ces deux époux rendirent aveu pour Cicé en 1540, mais en 1557 Françoise Hingant était morte et son mari, habitant le Hac en Guern et tuteur de leur fils aîné René, rendit aveu en son nom pour Cicé. Ce dernier René Tournemine devint plus tard célèbre sous le nom de baron de la Hunaudaye et épousa Marie de Coëtlogon. Mais, par contrat du 29 juillet 1566, il vendit la seigneurie de Cicé à Bertranne de la Chapelle de la Rochegiffart, veuve de Georges Champion, seigneur des Croix près Rennes (Archives d'Ille-et-Vilaine, fonds de Laillé). Cette dame avait un fils, François Champion, qui devint seigneur des Croix, du chef de son père, et seigneur de Cicé du chef de sa mère ; chevalier de l'ordre du Roi, il rendit aveu pour ces deux seigneuries en 1575 ; il épousa Françoise de la Chapelle de Bœuvres et mourut en 1596. L'année suivante, René Champion, premier baron de Cicé, fils de précédents, épousa Charlotte de Cornulier, mais il mourut peu d'années après, laissant Cicé à son fils aîné Charles Champion. Celui-ci s'unit en 1627 à Judith Thévin qui ne lui donna pas moins de dix-huit enfants (presque tous baptisés à Saint-Etienne de Rennes) ; ce seigneur et cette dame de Cicé furent inhumés dans un enfeu qui leur appartenait à Saint-Sauveur de Rennes, l'un le 17 novembre 1670, et l'autre le 17 février 1679. Leur fils aîné, François Champion, conseiller au Parlement de Bretagne comme son père et après lui baron de Cicé, épousa, le 4 octobre 1665, dans la chapelle de Saint-Denis à Rennes, Marie Couturié, fille du seigneur de la Garenne en Soudan. Il décéda le 7 janvier 1715 et fut inhumé dans son enfeu en l'église de Bruz (Registres des mariages et sépultures de Rennes et de Bruz).

Mais par acte du 22 juillet 1675 ce François Champion avait vendu la seigneurie de Cicé à Renée Foucault, mère et tutrice de François Rogier, comte de Villeneuve et seigneur du Crévy ; heureusement pour lui qu'après la mort de cette dame il put, le 8 mars 1694, racheter d'avec François Rogier son fils une bonne partie de la terre et toute la seigneurie de Cicé moyennant 70 000 livres. Joseph-Clément Champion, né à Rennes de ce même François Champion le 10 avril 1679, devint eu 1715 baron de Cicé et fut aussi conseiller au Parlement. Il s'unit, à Saint Brieuc, en avril 1717, à Thérèse Bonnescuelle de la Rochedurand, mais il n'en laissa que deux filles ; sa femme décéda le 3 avril 1743 et lui-même le 25 mai 1759 ; l'un et l'autre furent inhumés dans leur enfeu à Saint-Sauveur de Rennes (nota : Un frère cadet du dernier Champion, baron de Cicé, Jérôme Champion, chevalier de Cicé, épousa Marie-Rose de Varennes et en eut douze enfants, parmi lesquels figurent Jean-Baptiste Champion, évêque d'Auxerre, décédé en Prusse en 1805 — Jérôme Champion, archevêque de Bordeaux, puis d'Aix, décédé en 1810 — et Adélaïde Champion, décédée à Paris en 1818 eu odeur de sainteté). L'aînée de ces filles, Julienne-Vincente Champion, baronne de Cicé, épousa le 7 septembre 1744 Jacques Berthou, seigneur de Kerversio, conseiller au Parlement. De cette union naquit à Cicé Renée-Julie Berthou, baptisée à Bruz le 4 juillet 1745 ; cette enfant épousa en 1764 Charles-Sévère de la Bourdonnaye, marquis de Montluc, auquel elle apporta la baronnie de Cicé après la mort de ses père et mère décédés à Rennes, l'un en 1755 et l'autre le 18 octobre 1775. M. et Mme de la Bourdonnaye rendirent aveu au roi pour Cicé en 1777, mais ils émigrèrent pendant, la Révolution et leur château avec ses dépendances fut vendu nationalement le 13 fructidor an IV ; par bonheur pour eux leur parente Mlle Magon de la Gervaisaye se trouva restée en France ; elle racheta le château de Cicé et la métairie de la Porte 52 692 livres (Archives d'Ille-et-Vilaine, 1 Q, 18). La famille de la Bourdonnaye de Montluc put ainsi rentrer en possession de la terre de Cicé qui appartient encore au XIXème siècle à ses descendants.

Cicé fut érigé en baronnie par Henri IV, eu faveur de René Champion, par lettres données à Rennes, pendant le séjour de ce bon roi en notre ville, au mois de mai 1598. Plus tard, Louis XIII, par lettres datées de janvier 1611 et enregistrées au Parlement le 11 octobre suivant, autorisa Charlotte de Cornulier, baronne de Cicé et tutrice de son fils Charles Champion, à tenir chaque année deux foires « au bourg de Babelouze », village situé dans les fiefs de Cicé (Archives du Parlement de Bretagne). Parmi les Aveux de Cicé conservés aux archives de la Loire-Inférieure il en existe un très beau de 1573 ; toute la première page de cet in-folio est occupée par un grand blason en bannière : d'azur à trois écussons d'or chargés chacun de trois bandes de gueules, qui est Champion ; le collier de l'ordre de Saint-Michel entoure cet écu. Pendant longtemps la terre de Cicé, relevant directement du roi sous son domaine de Rennes, semble ne s'être composée que du manoir et de la métairie de Cicé, des moulins de Champcor et des fiefs de la Haye de Cicé et de Chavagne. Mais lorsqu'elle fut vendue en 1675, elle comprenait, en outre, les métairies de la Chèze, de Verbusson, du Chesneday, de Champcor, de la Pérelle, de la Chapelaye et de la Pimoraye ; toutes furent aliénées par le seigneur du Crévy, mais elles furent en partie rachetées plus tard par les Champion redevenus seigneurs de Cicé.

Le domaine proprement dit de Cicé se trouvait au XVIIème siècle composé du manoir de ce nom avec ses bois, son pourpris, sa chapelle et sa fuie — des métairies de la Porte de Cicé, de Champcor et du Chesneday — des moulins à eau de Champcor et de Mortrai — « d'une vigne avec sa maison de vigneron » signalée encore en 1694, etc. (nota : Le baron de Cicé avait aussi un hôtel à Rennes, situé près la Grande-Pompe en la paroisse Saint-Sauveur). Quant à la seigneurie, elle comprenait une douzaine de fiefs s'étendant en Bruz, Chavagne, Saint-Jacques, Moigné et Chartres (nota : en 1649 Charles Champion prenait les titres de baron de Cicé, seigneur de la Chèze, Champcor, le Chesneday. la Chapelaye, Beaumont-en-Chavagne, la Pimoraye, la Perelle. le Verbusson, la Giraudaye et autres lieux ; mais toutes ces petites seigneuries ne semblent pas avoir été unies féodalement à la baronnie de Cicé). Ces fiefs jouissaient d'une haute justice et on y signalait un droit de « coutume et trépas » au passage de Babelouze, là où, comme nous l'avons dit, le baron de Cicé tenait ses foires. Un tenancier de ce village de Babelouze lui devait « une paire d'éperons dorés » ; d'autres habitants du même lieu étaient tenus de lui fournir, chaque année, l'un « une douzaine d'esteufs moitié rouges et moitié blancs », l'autre « deux paires de gants » et un dernier « une paire de soliers » (Aveu de 1540).

Parlons maintenant des prééminences d'église appartenant au baron de Cicé. Dans l'église de Bruz on voyait au haut de la maîtresse-vitre, derrière le grand autel, un seul écusson portant d'argent à un lion de sinople : c'était le blason des Botherel, premiers seigneurs de Cicé ; ce même écusson se retrouvait avec deux autres semblables dans une verrière voisine. Au chanceau était placé du côté de l'évangile un banc armorié du blason des Champion et accompagné d'un enfeu prohibitif. Outre « cette moitié de chœur de Bruz » lui appartenant, le baron de Cicé possédait encore dans cette église « la chapelle Saint-Nicolas joignant la première voûte du côté de l'évangile et la chapelle au-dessous où il n'y a pas d'autel, mais seulement un balustre ». Les armes des Champion étaient également peintes dans les vitres de ces chapelles (Prise de Possession de Cicé en 1694). A l'église de Chavagne les droits et prééminences du baron de Cicé étaient encore plus considérables. En 1649, en effet, le roi avait uni à la baronnie de Cicé les fiefs des Fontenelles et de la Touche des Barres, le grand bailliage de Chavagne et celui de la Fonchaye, « de sorte qu'il ne reste plus dans ledit bourg de Chavague aucun fief qui n'appartienne au seigneur de Cicé ou ne relève de lui » (Archives d'Ille-et-Vilaine, fonds de la Bourdonnaye). Aussi le baron de Cicé avait-il en cette église de Chavagne une lisière à ses armes extérieurement et intérieurement, deux enfeus, l'un dans le chanceau et l'autre devant l'autel de Notre-Dame (nota : ce dernier enfeu dépendait de la seigneurie des Fontenelles qu'avait achetée en 1638 Charles Champion), enfin son blason et celui des Botherel ses prédécesseurs dans le chanceau et au haut du grand autel, comme dans la nef et sur son grand banc à queue placé du côté de l'évangile. Deux chapelles dépendaient aussi de la baronnie, celle de Cicé et celle de Champcor. En 1655, Charles Champion et Judith Thévin sa femme avaient fondé quatre messes hebdomadaires en la chapelle construite en l'honneur de saint Charles dans la cour de leur château de Cicé. Cette fondation fut augmentée, quant au revenu, par Renée Foucault, dame du Grévy et de Cicé, dans une circonstance assez singulière. Cette dame se promenant seule au mois d'octobre 1689 dans le grand bois de Cicé fut attaquée par un loup qui la mordit cruellement ; à ses cris accoururent son jardinier et d'autres serviteurs contre lesquels le loup tourna sa rage ; on parvint toutefois à se rendre maître de cette bête féroce, mais le 16 octobre la dame de Cicé « gisant au lit, malade, par les morsures dudit loup » et ne pouvant écrire, attendu que l'index de sa main droite était brisé, fit son testament. Elle dota sa chapelle de Cicé de 150 livres de rente en action de grâces de n'avoir pas été tuée sur le coup, récompensa ses serviteurs « mordus et pillés du même loup » et ordonna qu'on déposât son corps en l'église de Chavagne, son coeur au couvent des Carmes de Ploërmel et ses entrailles eu l'église de Bruz (Archives d'Ille-et-Vilaine, fonds de la Bourdonnaye). Quant à la chapelle de Saint Méen de Champcor, elle se trouvait en Chartres, mais étant tombée en ruines, le baron de Cicé en fit transférer la fondation en sa chapelle de Cicé.

Le château de Cicé n'est plus qu'une ruine, pittoresquement assise au bord même de la Vilaine. Il se composait de deux corps de logis juxtaposés, regardant l'un la rivière, l'autre la cour d'honneur que précède une longue et large avenue. Ces deux façades semblent avoir été refaites en partie vers 1785 par M. de la Bourdonnaye. A leurs extrémités se trouvaient d'un bout une grosse tour fortifiée, ronde à l'extérieur, mais carrée intérieurement, garnie de mâchicoulis et surmontée en 1790 d'une aiguille en plomb qui ne subsiste plus, et de l'autre bout un grand pavillon à toit surhaussé et une jolie tourelle très élancée, à quatre étages, terminée par une lanterne dans le style de la Renaissance. Tout cela est encore à peu près debout, sauf le pavillon : quand on pénètre dans ces ruines on retrouve des portes à accolade du XVème siècle, derniers vestiges du manoir primitif, et une salle avec chambre au-dessus décorées de peintures murales plus modernes, représentant des scènes mythologiques, comme Paris avec les trois Grâces, des paysages et des scènes champêtres ; les plafonds étaient également peints, autant qu'on peut en juger dans l'état de délabrement où se trouve ce château, depuis longtemps privé de couverture. Du côté de la rivière, qui à l'origine devait baigner le pied de la tour, cette ruine ne manque pas de grandiose, à demi ombragée qu'elle est par quelques beaux arbres ; vu de la cour d'honneur, l'ensemble de la construction est presque monumental : la vieille chapelle et la maison du chapelain d'un côté, le colombier de l'autre, se retrouvent encore au bas d'une vaste terrasse, et les bois environnant avec leurs allées symétriquement ouvertes donnent à ce vieux château de Cicé un cachet de noble sévérité et d'antique importance (abbé Guillotin de Corson).

Lors de la Réformation faite en 1427, dans l'évêché de Rennes, par les commissaires Eon Pofraie et Jean Radouillet, plusieurs nobles sont mentionnés à Bruz :

![]() Perrin

Alloe, « se disant archer de monsieur le Duc, exempté par lettre de grâce » ;

Perrin

Alloe, « se disant archer de monsieur le Duc, exempté par lettre de grâce » ;

![]() l’hôtel

de Saint Armel appartenant à l'évêque ;

l’hôtel

de Saint Armel appartenant à l'évêque ;

![]() Jean

de la Tousche (Touche), sr. du manoir de la Cheise (Chaise) ;

Jean

de la Tousche (Touche), sr. du manoir de la Cheise (Chaise) ;

![]() Jean

Baudouin, sr. du Verbusson (Vertbuisson) ;

Jean

Baudouin, sr. du Verbusson (Vertbuisson) ;

![]() Charles

le Porc, sr. de l'hôtel de Carcé ;

Charles

le Porc, sr. de l'hôtel de Carcé ;

![]() Seraine

de Boutouère ;

Seraine

de Boutouère ;

![]() Fouquet

Regnard (Renard), sr. de l'hôtel de Lestrillet (l'Etrillais) ;

Fouquet

Regnard (Renard), sr. de l'hôtel de Lestrillet (l'Etrillais) ;

![]() Guille

Baudouin du Pastiz (Pastis), noble ;

Guille

Baudouin du Pastiz (Pastis), noble ;

![]() Geffroy

Brechard (Bréhart), sr. de l'hôtel des Loges ;

Geffroy

Brechard (Bréhart), sr. de l'hôtel des Loges ;

![]() Jean

Prunault (Primault), sr. des Coutdrois (Coudrais) ;

Jean

Prunault (Primault), sr. des Coutdrois (Coudrais) ;

![]() Guillaume

de la Bisaie (Bizais), sr. de la Ripvière (Rivière) ;

Guillaume

de la Bisaie (Bizais), sr. de la Ripvière (Rivière) ;

![]() Jean

Boterel, sr. de l'hôtel et manoir destissé (de Cicé) ;

Jean

Boterel, sr. de l'hôtel et manoir destissé (de Cicé) ;

![]() Jean

Lisiart (Lestart), sr. de l'hôtel de la Geraudaie (Giraudaie) ;

Jean

Lisiart (Lestart), sr. de l'hôtel de la Geraudaie (Giraudaie) ;

![]() Jean

Boudon, sr. de l'hôtel de la Folardière ;

Jean

Boudon, sr. de l'hôtel de la Folardière ;

![]() Guillaume

Baudouin, de la Biardaie ;

Guillaume

Baudouin, de la Biardaie ;

![]() Robert

Baudouin, sr. de la métairie de la Marzue (Massue) ;

Robert

Baudouin, sr. de la métairie de la Marzue (Massue) ;

![]() le

sgr. du Boberil, sr. du manoir du Boays (Bois) ;

le

sgr. du Boberil, sr. du manoir du Boays (Bois) ;

![]() le

manoir du sire de Pan ;

le

manoir du sire de Pan ;

![]() Amaury

du Hallay, sr. du manoir de Pontpayen (Pontpéan) ;

Amaury

du Hallay, sr. du manoir de Pontpayen (Pontpéan) ;

![]() les

enfants de feu Jamet Mauvi (Mauvy) ;

les

enfants de feu Jamet Mauvi (Mauvy) ;

![]() Guyon

fils d'Yvon Boterel ;

Guyon

fils d'Yvon Boterel ;

![]() les

hoirs de défunt Jean Houes (Houée) sr. de la Boutouère, « lequel

hôtel de la Boutouère appartient à Guillaume Horlay et à sa femme qui

est la fille dudit feu Jean Houes vel Houeis ».

les

hoirs de défunt Jean Houes (Houée) sr. de la Boutouère, « lequel

hôtel de la Boutouère appartient à Guillaume Horlay et à sa femme qui

est la fille dudit feu Jean Houes vel Houeis ».

La

montre des gentilshommes de l'évêché de Rennes, de 1541, mentionne à

Bruz les nobles suivants :

" Jehan de La Serpaudaye

myneur Seigneur de Pont Péan se présente à cheval sans armes. Et dit avoir vignt

cinq livres de rente noble et n'avoir curateur. Et à ceste cause ne sçavoir ce

qu'il doibt faire. Et a dit se submectre à l'ordonnance de messeigneurs les

commissaires.

Jehan Guyot se présente monté et armé en estat d'archer pour le lieu des Loges apartenant à Vincente Le Valloys sa femme. Déclarant son revenu noble valloir par an environ vignt livres. Et a requis luy estre pourveu d'ajoinctz du sieur du Bas Carcé, Jacques Brahard sieur de La Claye. Et a faict le serment.

Hector Mauvy seigneur du Bas Carcé [Note : Abbé BOSSARD, « Carcé, prévôté du régaire de Rennes », B.M.S.A.I.V., t. XLVI, 2ème partie, 1919, p. 109-138. Le domaine de Carcé, semble-t-il, était demeuré intact quand Jacques Mauvy, fils et successeur de Patry Mauvy et Jeanne du Cleuz, en hérita. Il le tenait encore en totalité au début du XVIème, siècle. Mais il fut bientôt démembré. Vers 1535, Jean de Bourgneuf devient propriétaire du Haut-Carcé, tandis que la famille Mauvy se réserve le Bas ou Petit-Carcé] se présente bien monté et armé en estat d'archer. Et déclare par serment tenir soixante quatorze livres de rente noble et a requis luy estre pourveu de adjoinct. Et a faict le serment.

Julian de Moaysé seigneur de Fénycal se présente bien monté et armé en estat d'archer. Et déclare par serment tenir environ soixante livres rente noble et a supplyé luy estre pourveu d'ajoinctz. Et a faict le serment.

Jacques Brahard seigneur de La Claye se présente monté et armé en estat d'archer. Et a déclaré avoir de revenu environ vignt livres de rente noble. Et a requis estre pourveu d'ajoinctz. Et demande Mathurin de Trélan pour adjoinct cy présent qui a confessé avoir dix livres de rente. Et a faict le serment.

Pierre Horlet seigneur de La Haye du Pan se présente monté et armé en estat d’archer. Et a déclaré par serment avoir environ trante livres de revenu noble et a requis luy estre pourveu d’ajoinctz. Et a faict le serment. " (B. de Pleguen, E. Becdelièvre, et G. Sèvegrand).

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.