|

Bienvenue chez les Dourdanais |

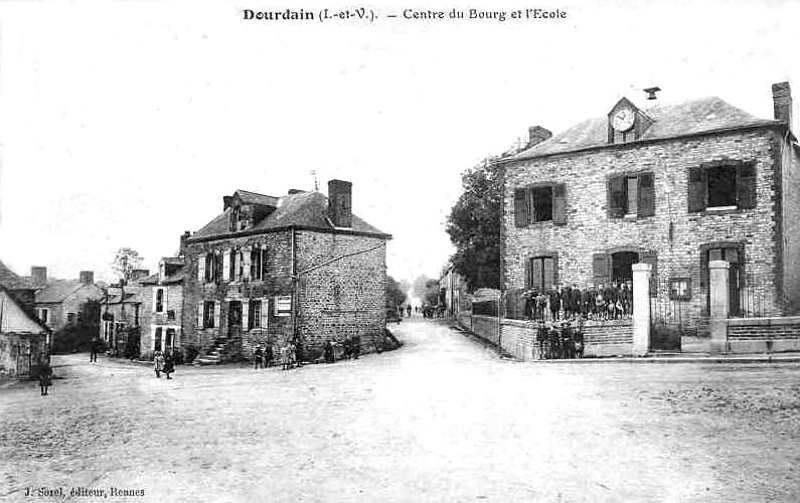

DOURDAIN |

Retour page d'accueil Retour Canton de Liffré

La commune

de Dourdain ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de DOURDAIN

Dourdain vient, semble-t-il, de "douardou" (eau double).

La paroisse de Dourdain existe déjà au début du XIIème siècle. Vers 1180 les abbés de Saint-Aubin et de Saint-Serge d'Angers mettent d'accord Théobald, recteur de Dourdain, et les religieux du prieuré d'Izé, dépendant de l'abbaye de Saint-Florent, au sujet de quelques dîmes en Dourdain (Archives départementales de Maine-et-Loire). Il est aussi question de Dourdain en 1264. A cette date, Guy de Laval, seigneur de Vitré, est à Dourdain quand il fait une transaction avec le prieur de Livré au sujet de la juridiction de son prieuré (Archives départementales de Maine-et-Loire). On possède encore les Comptes des trésoriers de Dourdain de 1482 à 1594, et une partie de ceux du XVIIème siècle. On y voit qu'en 1563 il faut pour 2 s. 6 d. de chandelles pour éclairer l'église durant les nuits de Noël et de la Toussaint ; — 29 pots de vin pour la communion pascale, — et 6 sols pour récompenser le sonneur d'échelettes aux processions. Ces processions sont longues et fréquentes au XVIIème siècle. On va le 2 juillet à Notre-Dame de Bon-Secours, en Izé ; le 1er août à Saint-Pierre de Marpiré, le 15 août à Notre-Dame de Livré ; on se rend aussi parfois à Vitré, à SaintAubin-du-Cormier, à La Bouëxière, au Bourgneuf en Izé, à la Teillaye, voire même à Rennes, comme on le fait le jour Saint-Jacques 1634 ; il en coûte ce jour-là 10 sols pour faire porter les ornements jusqu'à cette ville (Archives paroissiales).

Le recteur de Dourdain est présenté par l'ordinaire. En 1790, M. Guibourg déclare qu'il jouit du presbytère et d'un pourpris d'environ 5 journaux de terre, valant 100 livres de rente ; il lève, en outre, les deux tiers de toutes les dîmes grosses et menues, ce qui lui rapporte, avec les dîmes vertes et novales, 1 200 livres. Le total du revenu de sa cure est donc de 1 300 livres. L'autre tiers des dîmes appartient au chapelain, improprement nommé prieur, de Saint-Etienne et de Saint-Maudet. C'est en 1790 M. Lemée, qui afferme son bénéfice au recteur, à la charge pour celui-ci de lui verser 300 livres en argent, d'acquitter deux messes basses par semaine à Dourdain, et de payer 38 livres de décimes (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 28). A l'origine cette chapellenie ne forme qu'un seul bénéfice avec celle de Saint-Etienne de La Bouëxière, desservie partie à La Bouëxière, partie à Dourdain ; c'est une fondation faite en 1225 par François de Montbourcher, seigneur du Plessix-Pillet (ou Plessis-Pillet), et que desservent plusieurs prêtres descendant de ce seigneur, tels que François Bouan (1614), Mathurin Bouan (1628), Jacques Denyau (1681) et Charles de la Celle (1787).

Anciennement, le prieur d'Allion, en La Bouëxière, avait aussi le droit de lever un trait de dîme en Dourdain, et c'est probablement à cause de cela que le Pouillé ms. de Rennes (1713-1723) dit que ce prieur devait faire dire deux messes par semaine dans l'église de Dourdain (Pouillé de Rennes).

Le territoire de Dourdain est dominé par les seigneurs du Plessis-Pillet, notamment par la famille Montbourcher. La seigneurie relève de celle du Bordage à Ercé-près-Liffré.

La paroisse et le château de Dourdain sont pillés par les ligueurs pendant les guerres de religion. Pendant la Révolution, Dourdain devient chef-lieu de canton.

On retrouve les appellations suivantes : Dordein (au XIIème siècle), Dordain (en 1264), Dordanum (en 1516).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Dourdain : Théobald, "Theobaldus sacerdos de Dordein" (vers 1180), Guillaume Le Febvre, "Guillermus Fabri de Dordano rector" (en 1438), Jean Daville (1569-1621), Mathurin Savatte (1621-1659), Jacques Négrier (en 1659), Claude Le Drogo (1659-1661), Olivier du Verger (en 1661/1662), Eusèbe Le Mercier (vers 1665 et jusqu'en 1683), Julien Ruellan (1683-1688), Nicolas Chantrel (1689-1729, inhumé à l'église, dans le choeur, du côté de l'Evangile), Louis Fontaine (1730-1758), Claude-Auguste Ermenier (1759-1783), René-Dominique Guibourg (1783-1789, ancien aumônier de l'ambassade de France en Suède), Jean-François Cochard (1803-1819), Marin Jeusset (1820-1861), Jean-Marie Langlais (1861-1876), René Delaire (1876-1880), Jean Beaudais (à partir de 1880), ....

![]()

PATRIMOINE de DOURDAIN

![]() l'église

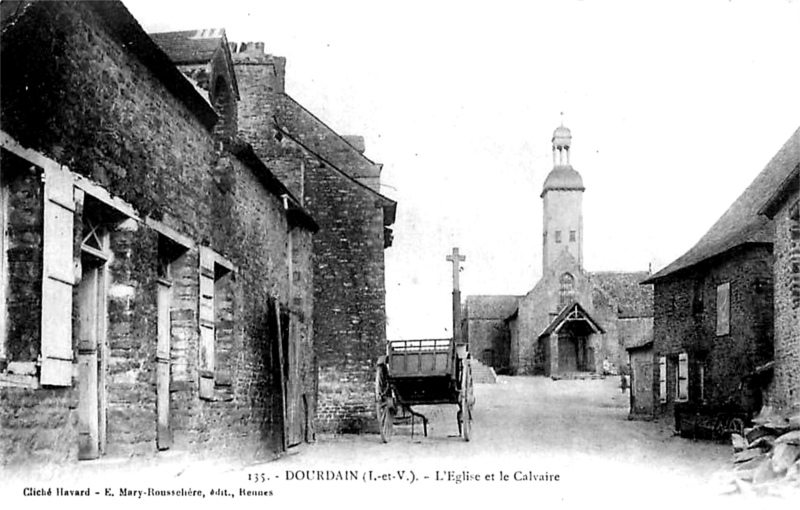

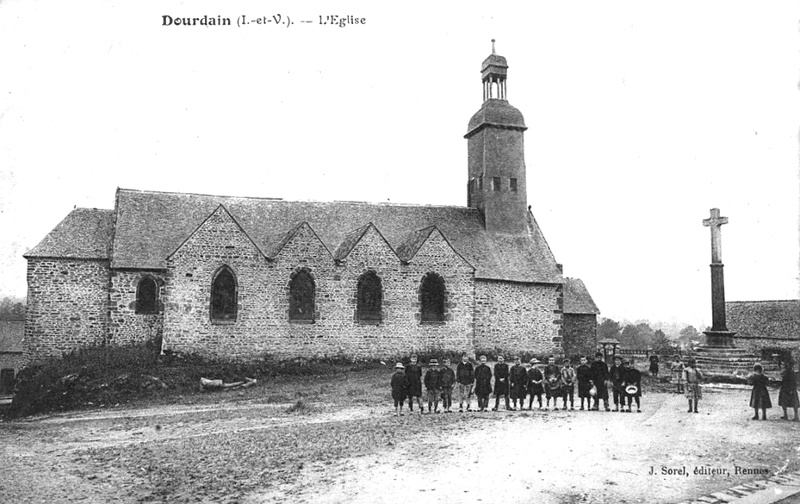

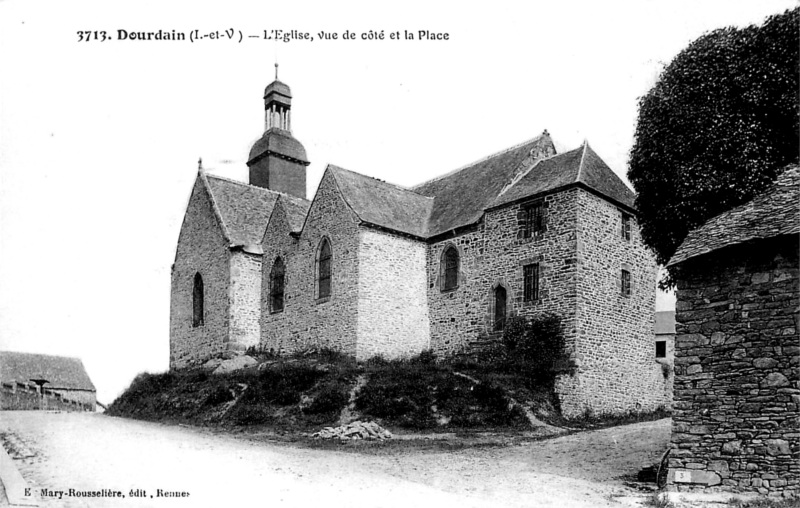

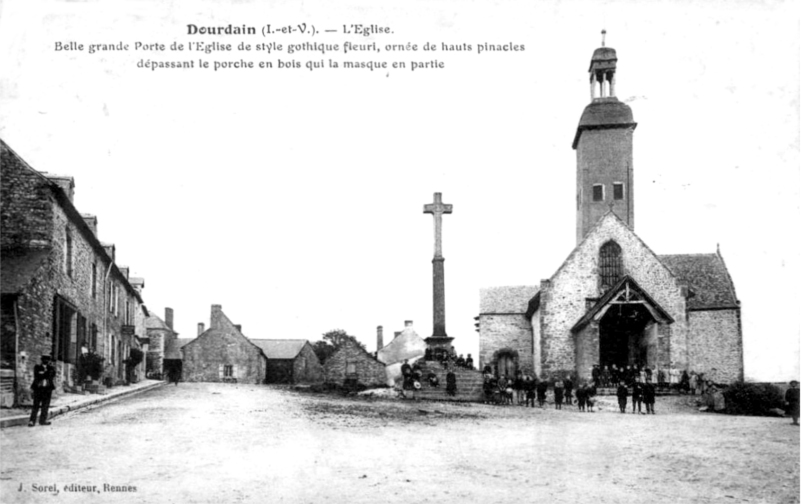

Saint-Pierre (XV-XIXème siècle). Dédiée à saint Pierre, l'église de

Dourdain se composait au XVIIème siècle d'une seule nef avec chevet droit,

accostée de trois chapelles : au Nord, la chapelle de Notre-Dame de

Recouvrance, dite du Plessis-Pillet ; vis-à-vis, au Sud, celle de

Saint-Paul, dite de la Normandais ; enfin, au bas de la nef et également au

Sud, la chapelle de Saint-Nicolas, ou des Paroissiens, ainsi nommée parce

que le général s'y réunissait. L'ensemble de tout l'édifice était des

XVème et XVIème siècles ; mais on releva le choeur dès 1710 et l'on

transféra au bas de la nef le clocher, posé primitivement au centre de l'église

; enfin, de nos jours, l'on a rasé les chapelles et bâti en place, en

1836, deux sortes de collatéraux à la nef, soutenus par des colonnes

grecques. La porte principale, à l'Ouest, est un beau spécimen de style

gothique fleuri ; celle du Nord est dans le même genre : l'une et l'autre

conservent encore leurs anciens vantaux en bois sculptés dans le style de

la renaissance et ornés des armoiries de Montbourcher : d'or à trois

channes de gueules. Ces mêmes armes apparaissent aussi à l'intérieur

sur les tirants de la charpente. Sur l'ancien autel de la chapelle du Plessis-Pillet

sont les écussons des seigneurs de ce nom vers 1750, Charles de la Celle et

Marie Le Clerc de Kergolhair : de sable au croissant d'or accompagné de

trois quinte-feuilles de même, qui est de la Celle, et d'argent

fretté d'azur, qui est Le Clerc. C'était au seigneur de Sérigné, en

Liffré, qu'appartenait à Dourdain le droit de supériorité d'église ; il

y avait en 1680 son banc et ses écussons peints et sculptés au chevet de

l'édifice. Après lui venaient les seigneurs du Plessis-Dourdain, du Plessis-Pillet

et de la Normandais. Le Plessis-Dourdain devait être originairement la

terre seigneuriale de la paroisse ; aussi son possesseur en était-il regardé

comme seigneur fondateur, ayant en l'église son banc, ses pierres tombales,

ses armoiries et les prééminences (Archives nationales, P. 1709). Le

Plessis-Pillet était également une seigneurie fort ancienne, possédée dès

le XIIIème siècle par les sires de Montbourcher ; un de leurs héritiers,

François Bouan, acheta vers la fin du XVIème siècle le Plessis-Dourdain

et unit ainsi les droits seigneuriaux des deux terres. Aussi en 1639 Paul

Bouan, seigneur de Châteaubourg et du Plessis-Pillet, déclara-t-il être «

seigneur patron et fondateur de l'église et presbytère de Dourdain, ayant

droit aux prières nominales aussitôt après le seigneur de Sérigné ;

ayant un enfeu au chanceau de l'église, proche le maître-autel, et quatre

tombes armoriées des armes de Montbourcher et de Coësmes ; ayant aussi ses

mêmes armes gravées dans la chapelle des Paroissiens, sa ceinture en

dedans de l'église, ses écussons aux vitres, et son banc devant l'autel de

Notre-Dame ». Il déclara, en outre, posséder dans cette même église

« une chapelle prohibitive, sise du costé de l'évangile, appelée

chapelle du Plessis-Pillet, et dédiée à Notre-Dame de Recouvrance et à

Monsieur saint Maudet ». Enfin, le seigneur de la Normandais avait,

avons-nous dit, au haut de la nef, une « chapelle prohibitive du costé

de l'épistre ». En 1680, Joseph de la Porte, seigneur du BoisCornillet

et de la Normandais, déclara qu'il lui était dû chaque année, « à

son banc seigneurial sis en ladite chapelle, à l'issue de la messe de

minuit », par les détenteurs du lieu des Perriers, « un debvoir

consistant en un pot de vin d'Anjou, un chapon lardé et cuit, et un pain

blanc d'un sol » (Archives nationales, P. 1709). En 1771, M. de la

Belinaye, seigneur de la Normandais, fit placer un nouvel autel dédié à

saint Paul dans sa chapelle de la Normandais. Il paraît que cette chapelle

était alors fondée de deux messes par semaine. Entre autres fondations, il

y avait dans l'église celle d'une seconde messe de matin chaque dimanche,

faite le 17 avril 1521 par Guillaume Guyart, prêtre, valant 70 livres vers

1720 (Pouillé de Rennes). L'église, reconstruite aux XVème et

XVIème siècles, a subi de nombreuses modifications depuis cette époque.

Le chœur a été transformé en 1710. Les chapelles ont été démolies en

1836 et remplacées par deux collatéraux. Le vitrail de saint Louis date de

1883. La statue de la Vierge à l'Enfant date du XVIème siècle. L'église porte les armes de la

famille Montbourcher, seigneurs du Plessis-Pillet (du XIVème au milieu du

XVIème siècle) ;

l'église

Saint-Pierre (XV-XIXème siècle). Dédiée à saint Pierre, l'église de

Dourdain se composait au XVIIème siècle d'une seule nef avec chevet droit,

accostée de trois chapelles : au Nord, la chapelle de Notre-Dame de

Recouvrance, dite du Plessis-Pillet ; vis-à-vis, au Sud, celle de

Saint-Paul, dite de la Normandais ; enfin, au bas de la nef et également au

Sud, la chapelle de Saint-Nicolas, ou des Paroissiens, ainsi nommée parce

que le général s'y réunissait. L'ensemble de tout l'édifice était des

XVème et XVIème siècles ; mais on releva le choeur dès 1710 et l'on

transféra au bas de la nef le clocher, posé primitivement au centre de l'église

; enfin, de nos jours, l'on a rasé les chapelles et bâti en place, en

1836, deux sortes de collatéraux à la nef, soutenus par des colonnes

grecques. La porte principale, à l'Ouest, est un beau spécimen de style

gothique fleuri ; celle du Nord est dans le même genre : l'une et l'autre

conservent encore leurs anciens vantaux en bois sculptés dans le style de

la renaissance et ornés des armoiries de Montbourcher : d'or à trois

channes de gueules. Ces mêmes armes apparaissent aussi à l'intérieur

sur les tirants de la charpente. Sur l'ancien autel de la chapelle du Plessis-Pillet

sont les écussons des seigneurs de ce nom vers 1750, Charles de la Celle et

Marie Le Clerc de Kergolhair : de sable au croissant d'or accompagné de

trois quinte-feuilles de même, qui est de la Celle, et d'argent

fretté d'azur, qui est Le Clerc. C'était au seigneur de Sérigné, en

Liffré, qu'appartenait à Dourdain le droit de supériorité d'église ; il

y avait en 1680 son banc et ses écussons peints et sculptés au chevet de

l'édifice. Après lui venaient les seigneurs du Plessis-Dourdain, du Plessis-Pillet

et de la Normandais. Le Plessis-Dourdain devait être originairement la

terre seigneuriale de la paroisse ; aussi son possesseur en était-il regardé

comme seigneur fondateur, ayant en l'église son banc, ses pierres tombales,

ses armoiries et les prééminences (Archives nationales, P. 1709). Le

Plessis-Pillet était également une seigneurie fort ancienne, possédée dès

le XIIIème siècle par les sires de Montbourcher ; un de leurs héritiers,

François Bouan, acheta vers la fin du XVIème siècle le Plessis-Dourdain

et unit ainsi les droits seigneuriaux des deux terres. Aussi en 1639 Paul

Bouan, seigneur de Châteaubourg et du Plessis-Pillet, déclara-t-il être «

seigneur patron et fondateur de l'église et presbytère de Dourdain, ayant

droit aux prières nominales aussitôt après le seigneur de Sérigné ;

ayant un enfeu au chanceau de l'église, proche le maître-autel, et quatre

tombes armoriées des armes de Montbourcher et de Coësmes ; ayant aussi ses

mêmes armes gravées dans la chapelle des Paroissiens, sa ceinture en

dedans de l'église, ses écussons aux vitres, et son banc devant l'autel de

Notre-Dame ». Il déclara, en outre, posséder dans cette même église

« une chapelle prohibitive, sise du costé de l'évangile, appelée

chapelle du Plessis-Pillet, et dédiée à Notre-Dame de Recouvrance et à

Monsieur saint Maudet ». Enfin, le seigneur de la Normandais avait,

avons-nous dit, au haut de la nef, une « chapelle prohibitive du costé

de l'épistre ». En 1680, Joseph de la Porte, seigneur du BoisCornillet

et de la Normandais, déclara qu'il lui était dû chaque année, « à

son banc seigneurial sis en ladite chapelle, à l'issue de la messe de

minuit », par les détenteurs du lieu des Perriers, « un debvoir

consistant en un pot de vin d'Anjou, un chapon lardé et cuit, et un pain

blanc d'un sol » (Archives nationales, P. 1709). En 1771, M. de la

Belinaye, seigneur de la Normandais, fit placer un nouvel autel dédié à

saint Paul dans sa chapelle de la Normandais. Il paraît que cette chapelle

était alors fondée de deux messes par semaine. Entre autres fondations, il

y avait dans l'église celle d'une seconde messe de matin chaque dimanche,

faite le 17 avril 1521 par Guillaume Guyart, prêtre, valant 70 livres vers

1720 (Pouillé de Rennes). L'église, reconstruite aux XVème et

XVIème siècles, a subi de nombreuses modifications depuis cette époque.

Le chœur a été transformé en 1710. Les chapelles ont été démolies en

1836 et remplacées par deux collatéraux. Le vitrail de saint Louis date de

1883. La statue de la Vierge à l'Enfant date du XVIème siècle. L'église porte les armes de la

famille Montbourcher, seigneurs du Plessis-Pillet (du XIVème au milieu du

XVIème siècle) ;

Nota : Dourdain a connu des processions solennelles et nombreuses auxquelles prenaient part les paroisses d'Izé, Livré, Saint-Aubin-du-Cormier, La Bouxière, et même Rennes. Dans les comptes du trésorier, on relève une dépense de 10 sols pour porter les ornements. Dans l'église on remarque le fragment de retable qui doit être le groupe de l'adoration des Mages en bois sculpté et peint du XVIème siècle (monument historique). La dalle des seigneurs du Plessis-Pillet est cachée sous les stalles. Le clocher, d'abord au centre, a été reporté au bas de l'église. Les chapelles rasées en 1830 ont été remplacées par deux collatéraux. Les portes Nord et Sud sont d'un beau gothique. Les vanteaux sont Renaissance (E. Evellin, 1928).

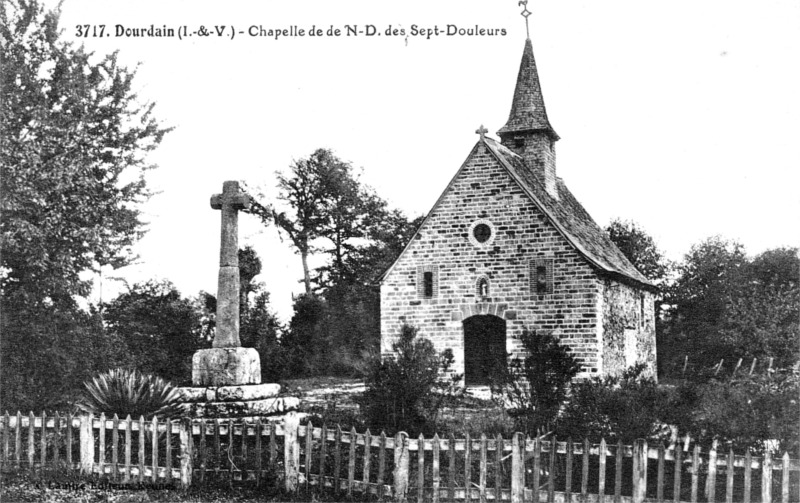

![]() la

chapelle Notre-Dame de la Giolais (1743-XIXème siècle) ou des Sept-Douleurs ou Pâtis

de la Giolais. Le 12 mai 1743, le général de Dourdain approuva la

construction que projetait le recteur, M. Fontaine, d'une chapelle au pâtis

de la Giolais, pour servir de station aux processions. Le recteur renonça

aux oblations de cette chapelle, parce que le général s'engagea à

l'entretenir aux frais de la fabrique. L'ordinaire approuva de son côté ce

projet d'édifice le 18 mai. Au mois d'octobre suivant, la chapelle était bâtie,

et M. Fontaine vint la bénir le 29 de ce mois. Il la plaça sous le vocable

de Notre-Dame de Toutes-Aides (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine,

9 G, 42, 80). Cette chapelle frairienne existe encore, mais elle est

présentement dédiée à Notre-Dame des Sept-Douleurs et très vénérée

par les paroissiens, qui continuent de l'entretenir (Pouillé de Rennes) ;

la

chapelle Notre-Dame de la Giolais (1743-XIXème siècle) ou des Sept-Douleurs ou Pâtis

de la Giolais. Le 12 mai 1743, le général de Dourdain approuva la

construction que projetait le recteur, M. Fontaine, d'une chapelle au pâtis

de la Giolais, pour servir de station aux processions. Le recteur renonça

aux oblations de cette chapelle, parce que le général s'engagea à

l'entretenir aux frais de la fabrique. L'ordinaire approuva de son côté ce

projet d'édifice le 18 mai. Au mois d'octobre suivant, la chapelle était bâtie,

et M. Fontaine vint la bénir le 29 de ce mois. Il la plaça sous le vocable

de Notre-Dame de Toutes-Aides (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine,

9 G, 42, 80). Cette chapelle frairienne existe encore, mais elle est

présentement dédiée à Notre-Dame des Sept-Douleurs et très vénérée

par les paroissiens, qui continuent de l'entretenir (Pouillé de Rennes) ;

![]() la

porte du manoir du Plessis-Dourdain (XV-XVIème siècle). Propriété

successive des familles Louvel, seigneurs de la Costardière (en 1513),

Malenoë (en 1567), Bouan, seigneurs du Plessis-Pillet ou Plessis-Pilet (fin du XVIème siècle) ;

la

porte du manoir du Plessis-Dourdain (XV-XVIème siècle). Propriété

successive des familles Louvel, seigneurs de la Costardière (en 1513),

Malenoë (en 1567), Bouan, seigneurs du Plessis-Pillet ou Plessis-Pilet (fin du XVIème siècle) ;

![]() la

sacristie (XVI-XIXème siècle) ;

la

sacristie (XVI-XIXème siècle) ;

![]() le

logis-porte (XVIème siècle) de Plessis-Pillet ou Plessis-Pilet. Le château de

Plessis-Pillet est détruit au XXème siècle. Il était muni autrefois de

tours, d'un pont-levis, de douves et d'une chapelle. Le Plessis-Pillet

était la résidence des seigneurs de Châteaubourg depuis le XVème siècle

et relevait de la seigneurie du Bordage en Ercé-près-Liffré. Vers la fin

du XVIIIème siècle, il appartenait à Charles-Joseph de Châteaubourg,

peintre, né à Bédée le 30 août 1758. En 1639,

appartenait au seigneur du Plessix-Pillet le droit de « instituer un

maistre d'escole de bonne vie et moeurs capable d'instruire la jeunesse de Dourdain ».

(Archives paroissiales). Propriété successive des familles Montbourcher (au XIIIème siècle),

Bouan (vers 1564), Denyau, seigneurs de Cangé, qui l'unirent au comté de

Châteaubourg en 1677. Le Plessis-Pillet alla en 1848 aux Levezou de Vezins ;

le

logis-porte (XVIème siècle) de Plessis-Pillet ou Plessis-Pilet. Le château de

Plessis-Pillet est détruit au XXème siècle. Il était muni autrefois de

tours, d'un pont-levis, de douves et d'une chapelle. Le Plessis-Pillet

était la résidence des seigneurs de Châteaubourg depuis le XVème siècle

et relevait de la seigneurie du Bordage en Ercé-près-Liffré. Vers la fin

du XVIIIème siècle, il appartenait à Charles-Joseph de Châteaubourg,

peintre, né à Bédée le 30 août 1758. En 1639,

appartenait au seigneur du Plessix-Pillet le droit de « instituer un

maistre d'escole de bonne vie et moeurs capable d'instruire la jeunesse de Dourdain ».

(Archives paroissiales). Propriété successive des familles Montbourcher (au XIIIème siècle),

Bouan (vers 1564), Denyau, seigneurs de Cangé, qui l'unirent au comté de

Châteaubourg en 1677. Le Plessis-Pillet alla en 1848 aux Levezou de Vezins ;

Nota : Vers le Plessis-Pillet nous sommes vite eu route et tout près du bourg nous le rencontrons malheureusement presque abandonné, inhabité et dépouillé de ses boiseries. Son portail d'entrée, sa porte et son portillon sont en plein centre, on voit encore les rainures pour pont-levis. La corniche modillonnée du bâtiment soutient un toit en carène. En 1639 Paul Bouan, seigneur de Châteaubourg et du Plessis-Pillet, est seigneur patron et fondateur de l'église et du presbytère de Dourdain il avait droit aux prières nominales après le seigneur de Sévigné. Comme le Bois Orcan, il fut pillé par les ligueurs (E. Evellin, 1928).

Voir aussi

![]() "Le château

de Plessis-Pillet ou Plessis-Pilet à Dourdain"

"Le château

de Plessis-Pillet ou Plessis-Pilet à Dourdain"

![]() le

manoir de la Fauvelais ou de la Fauvelaye (XVIème siècle). Il était à la

famille Vallée en 1580 et en 1649 ;

le

manoir de la Fauvelais ou de la Fauvelaye (XVIème siècle). Il était à la

famille Vallée en 1580 et en 1649 ;

![]() la

maison (XVIII-XIXème siècle) de la Morinais ;

la

maison (XVIII-XIXème siècle) de la Morinais ;

![]() le

four (XVIII-XIXème siècle), de le Moulin-Ory ;

le

four (XVIII-XIXème siècle), de le Moulin-Ory ;

![]() 2 moulins

à eau : Ory, et de la Barbotais ;

2 moulins

à eau : Ory, et de la Barbotais ;

A signaler aussi :

![]() l'ancien

manoir de la Barbottaye. Il était à la famille Botherel, seigneurs

d'Apigné en 1513 et à la famille la Belinaye en 1789 ;

l'ancien

manoir de la Barbottaye. Il était à la famille Botherel, seigneurs

d'Apigné en 1513 et à la famille la Belinaye en 1789 ;

![]() l'ancien

manoir de la Normandais. Il relevait de la seigneurie du Bordage en

Ercé-près-Liffré. Propriété successive des familles le Roux, Raguenel,

seigneurs de Montigné (en 1513), Anville (en 1554), la Porte (en 1637 et

1680), la Belinaye (en 1709 et 1789) ;

l'ancien

manoir de la Normandais. Il relevait de la seigneurie du Bordage en

Ercé-près-Liffré. Propriété successive des familles le Roux, Raguenel,

seigneurs de Montigné (en 1513), Anville (en 1554), la Porte (en 1637 et

1680), la Belinaye (en 1709 et 1789) ;

![]() l'ancien

manoir de la Basse-Teillais ;

l'ancien

manoir de la Basse-Teillais ;

![]() l'ancien

manoir de Launay. Propriété successive des familles Ivette, seigneurs du

Boishamon (en 1513), Bouan, seigneurs du Plessis-Pillet (en 1639) ;

l'ancien

manoir de Launay. Propriété successive des familles Ivette, seigneurs du

Boishamon (en 1513), Bouan, seigneurs du Plessis-Pillet (en 1639) ;

![]() l'ancien

manoir de la Saligondais. Propriété successive des familles Racine,

seigneurs de Galisson (en 1513), Poix, seigneurs du Bertry (en 1681 et 1789) ;

l'ancien

manoir de la Saligondais. Propriété successive des familles Racine,

seigneurs de Galisson (en 1513), Poix, seigneurs du Bertry (en 1681 et 1789) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de DOURDAIN

A la montre de 1541 des feudataires de l'évêché de Rennes est mentionné à "Dourdain" :

- Abel de Montbourcher : " Abel de Montbourcher seigneur du Plesseix Pillet s'est présenté bien monté et armé en estat d'archer. Et vériffie ne tenir en fyé noble que troys cens troys livres [....]. Et a faict le serment".

(extraits du "manuscrit de Missirien" de Guy Autret, né en 1599 au manoir de Lézoualch en Goulien, et complétés par l'article "Montre des Gentilshommes de l'évêché de Rennes de 1541" de G. Sèvegrand).

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.