|

Bienvenue chez les Erbréens |

ERBRAY |

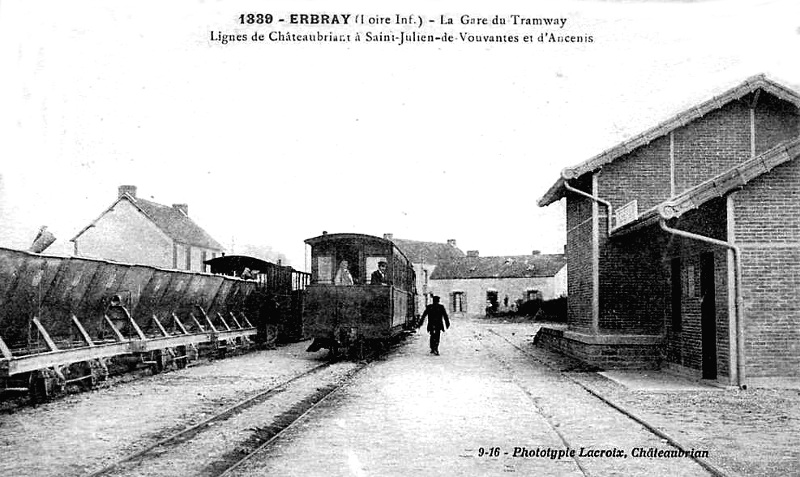

Retour page d'accueil Retour Canton de Saint-Julien-de-Vouvantes

La commune

d' Erbray ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de ERBRAY

Erbray vient, semble-t-il, du latin "arboricum" (arbre).

Au XIème siècle, les chartes des abbayes de La Meilleraye et de Saint-Florent-de-Veil révèlent l'existence d'un lieu de culte dédiée à saint Martin sur le territoire d'Erbray qui dépend alors de la baronnie de Châteaubriant. Il est fait mention, semble-t-il, de la seigneurie d'Erbray en 1049, époque où elle appartient à Moïse d'Erbray.

Les seigneuries de La Courpéan (ou Cour-Péan), La Maurivière, La Sauvagère, La Haie-Besnou, La Ferrière, ... dépendaient de la baronnie de Châteaubriant toute proche.

Note 1 : le site des Landelles était jadis réputé pour ses poteries. Cet artisanat connaît sa période de prospérité vers 1830. Le village des Landelles est situé dans la paroisse d'Erbray ; il s'y trouvait jadis une chapelle où se marièrent, en 1692, Henri Louvel et Jeanne Pitrault ; il était, à l'époque dont nous parlons, presque exclusivement habité par des potiers qui dépendaient de la seigneurie dé la Ferrière, comme va nous l'apprendre Jean Pitrault, auquel nous laissons la parole : « Devant nous notaires des courts de Châteaubriant, la Ferrière, etc., a comparu en sa personne Jan Pitrault, potier, demeurant au villaige des Landelles, en la paroisse d'Erbray, lequel se cognoissant et confessant et par les présentes cognoist et confesse estre suject , comme tous et chacun les aultres potiers dudit villaige et poterie des Landelles, de noble et puissant messire Pierre Bonnier, seigneur de la Coquerie, la Ferrière, Monjonnet, la Chapelle, et conseiller du roy au parlement de Bretaigne et luy debvoir, comme tous et chacun les aultres potiers et consorts de ladicte poterie, les rentes, debvoirs et obéissances cy-après déclarés, comme au seigneur de ladicte poterie, à cause de sa juridiction de la Ferrière ». Après ce préambule Jean Pitrault fait connaître les différents droits du seigneur de la Ferrière sur les potiers. « Premièrement, il est dû audict seigneur le rouage audit village et poterie des Landelles sur tous et chacun les potiers de la dicte poterie, scavoir, que chacun potier, ayant roue à faire pocts levée et tournante audict village et poterie, doit par chacune roue, par chacun an, à chacune feste de la Pentecoste, audict seigneur de la Coquerie, comme seigneur de la dicte poterie, le nombre de six deniers monnoye de Nantes ». Le droit de service suivait le droit de rouage ; les potiers devaient, en effet, « l'usaige de poteries pour le service de la maison dudict seigneur, qu'ils doivent rendre, après avoir esté choisies par ledict seigneur ou gens de par luy, sur lesdites poteries et sur chacun desdits potiers, jusqu'en l'une des maissons ou manoirs de leur dict seigneur soit aux paroisses de Sainct-Jan-de-Béré ou Sainct-Aubin-des-Chasteaux. Et oultre trois pièces de royelles que luy doivent chacun desdicts potiers, le jour de la vigille de la Pentecoste, au choix dudict seigneur ». Vient maintenant le droit de quintaine, avec tous ses détails : « Oultre confesse ledict Pitrault qu'il doit audict seigneur de la Cocquerie, à cause de sa dicte seigneurie de Ferrière, le droict de quintainne audict villaige et poterie des Landelles, qui est que chacun homme et femme, qui coucheront la première nuict de leur noces au dict villaige des Landelles, doivent courir à cheval, frapper et rompre en courant une lance ou une perche en forme de lance convenable, et ce contre ladicte quintainne dudict seigneur, plantée audict villaige, armoriée de ses armes ; faulte de quoy faire et de rompre ladicte lance doivent audict seigneur un septier d'avoinne contenant seize bouexaulx d'avoinne, mesure do Châteaubriant ». Il était défendu aux potiers des Landelles de travailler à leur métier depuis le 21 décembre jusqu'au 22 janvier ; c'est ce qui explique l'amende suivante établie peut-être pour éviter une concurrence illimitée : « Mesme confesse que chacun desdicts potiers de ladicte poterie, tenant roue à faire pocts levée et tournante, en quelque endroict du temps que ce puisse estre depuis la vigille de Nouel jusqu'à la sainct Vincent en janvier, doict comme dict est, et est amendable vers ledict seigneur de soixante souls et un denier, monnoye d'amende. Et oultre confesse ledict Pitrault, que tous les potiers dudit villaige et poterie des Landelles sont tenuz de graver et mettre sur toutes leurs œuvres et ouvraiges de poterie les armes dudict seigneur, comme étant seigneur de ladicte poterie. Et confesse qu'audict seigneur de la Coquerie, à cause de sa dicte seigneurie de la Ferrière, appartient haulte, basse et moienne justice, etc. ». Cependant, Pierre Bonnier de la Cocquerie n'était pas seul à se dire seigneur de la poterie des Landelles ; le possesseur d'un manoir voisin prétendait avoir les mêmes droits. Ce manoir était la Cour-Péan, haute justice située dans la paroisse d'Erbray.

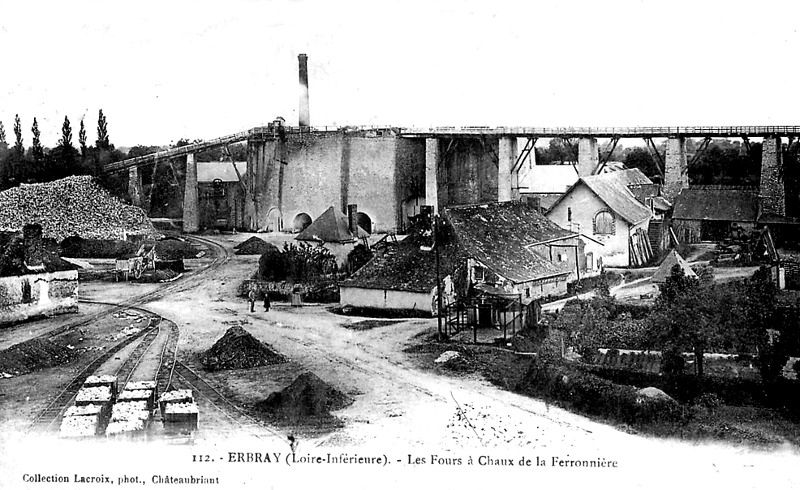

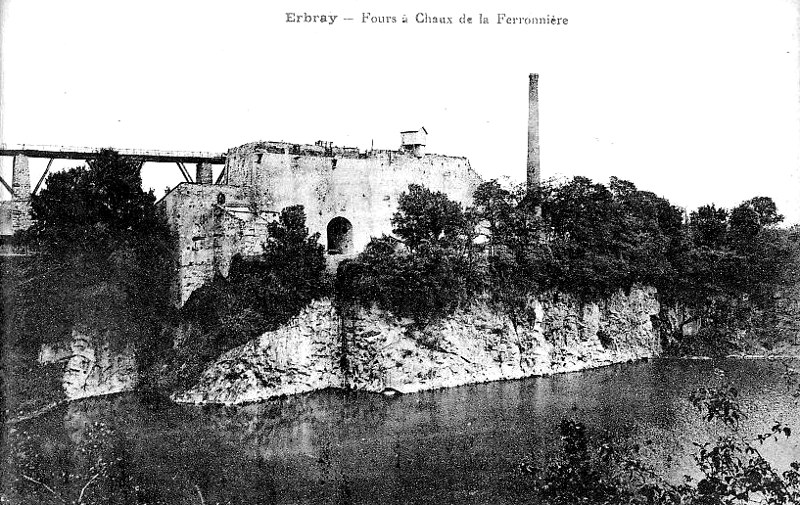

Note 2 : Le village de La Touche était réputé pour ses bûcherons. La Rousselière et La Ferronnière étaient réputés pour leurs fours à chaux. Dès le XVème siècle, des fours à chaux existaient à La Ridelière, La Ferronnière, La Rousselière, ... On dénombrait, vers 1800, près de 14 fours situés entre Saint-Julien-de-Vouvantes et Erbray. Ces fours étaient exploités par cinq propriétaires : le groupe Leroux-Denis (avec six fours : deux à La Rousselière, trois à La Ferronnière et un au bourg de Saint-Julien), le groupe Saint-Fort-Rondelou (avec deux fours à La Pélouinais et un à La Fresnaie), le groupe Porché-Arthur (deux fours au Cormier), le groupe Francy (deux fours à Sainte-Marie), le groupe Delhuy (un four à La Rousselière). La Société Anonyme des fours à chaux d'Erbray existait depuis 1900.

Note 3 : les vieilles familles d'Erbray sont : les Guibourd, les Roul du Vauvert, Gobbé, Vignal, Bouchet, Dupin, Brossais. Parmi les "honorables hommes", on trouve les Ferron de La Ferronnière, Rabouesnel, Cotteux, Le Bossé, Gautier, Leneil, Collin, Gazil, Crouillebois. Les biens nobles inscrits comme biens nationaux, sous la Révolution, sont ceux des du Fresne de Renac (métairie du Breil, Boulay, Saint-James), ceux des Luette de La Pilorgerie, des Cotelle (La Sépelière). Les acquéreurs sont Camberlin et Germer Suin, officiers de gendarmerie, les Cathelinays et Cordeau.

Note 4 : liste non exhaustive des recteurs d'Erbray : durant la Révolution, l'abbé Jacques Grigné et son vicaire Duronseur n'ont pas accepté le serment Constitutionnel et partirent en Espagne. Le curé constitutionnel de la paroisse d'Erbray fut Joseph Marie Marteau (tué le 21 avril 1794 au bord de l'étang de La Touche par les Chouans). Après la Révolution, les recteurs sont : Louis Duronseur (ancien vicaire), Greslé, Loirat, Durand-Gasselin, ......

Note 5 : liste non exhaustive des maires de la commune d'Erbray : Roland Guibourd (avec Pierre Debruire pour adjoint), Gaultier (en 1814), Louis Colin de La Biochaie (jusqu'en 1825), Jean Rougé (en 1830), François Rabouesnel, François Gobbé (sous Napoléon III), Eugène Denis (en 1874), Leneil, Fernand de Pontbriand (en 1884), Michel de Pontbriand, .....

Voir

![]() "

Cahier

de doléances d'Erbray en 1789

".

"

Cahier

de doléances d'Erbray en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de ERBRAY

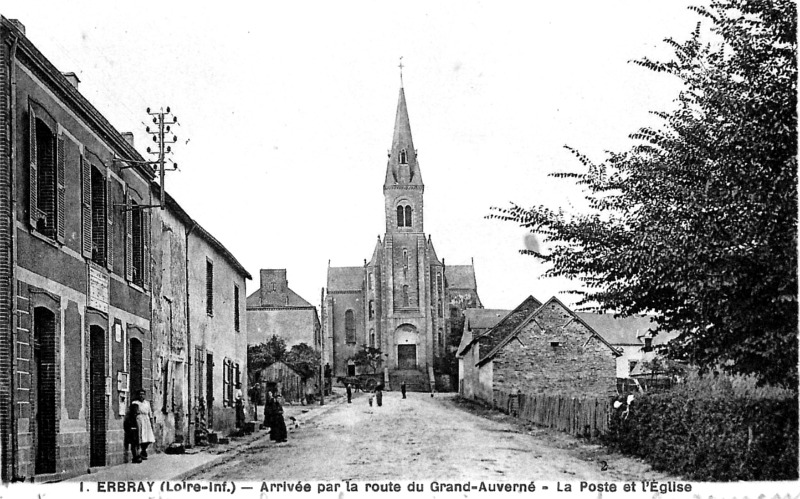

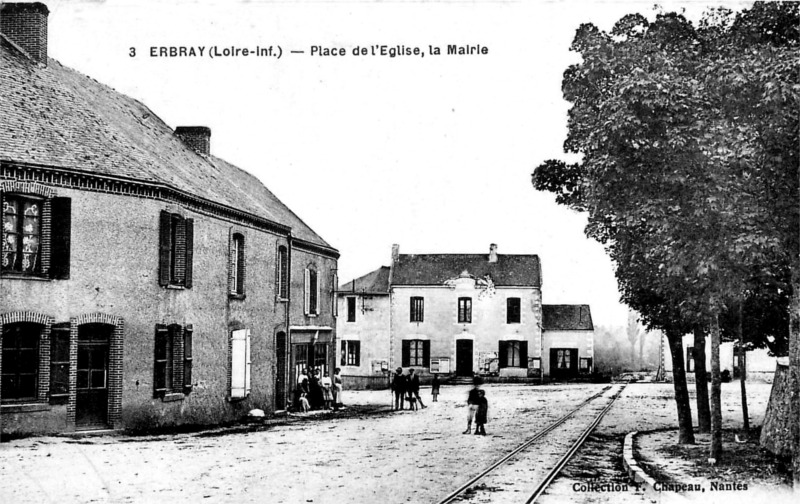

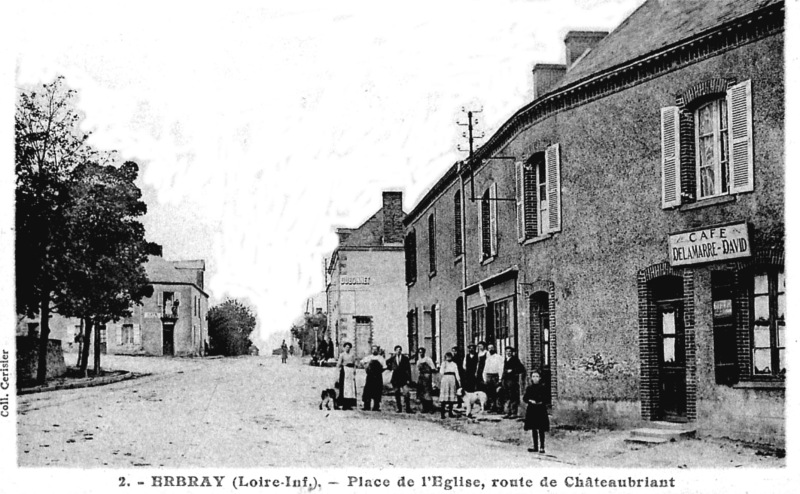

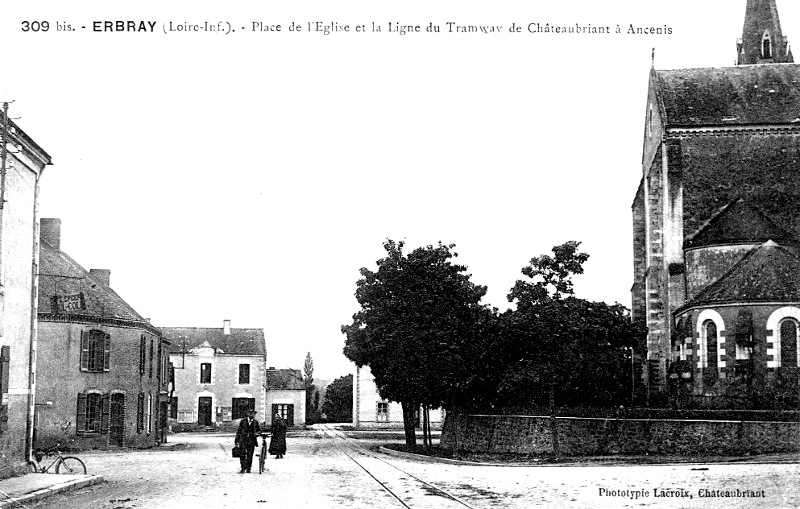

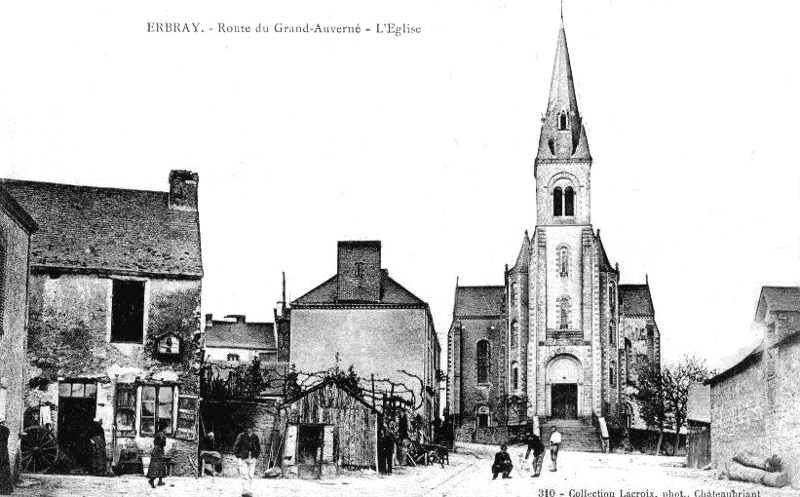

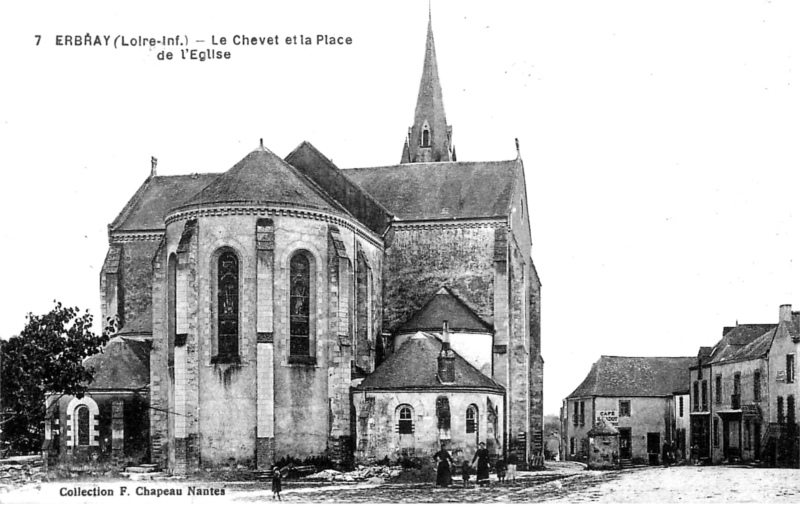

![]() l'église

paroissiale Saint-Martin. Les statues de la Vierge, d'un évêque et de saint Roch, qui

datent du XVIIIème siècle, proviennent d'une ancienne chapelle ruinée, dédiée

à saint Roch et qui se trouvait jadis au lieu-dit La Touche-d'Erbray. Le

nouveau clocher est exécuté sur les plans de M. Choisel. Le choeur est aménagé avec des pierres de Hauteville. Les deux statues de la Vierge et

de Saint Joseph sont des copies d'un artiste angevin, M. Gourdon. Une brève

description de l'intérieur de l'église en 1663-1664 précise : "..

en la principale vitre du choeur, au derrière du maistre-autel, se trouve

un escusson portant plein de Bretagne. Au mur qui soustient la vouste de la

chapelle de Sainte-Catherine, dans l'aile droite du chanceau, est un

escusson portant de gueules à trois lions grimpés d'argent (qui est

Luette)". Le seigneur de la Salmonnaye-Luette déclare avoir

droit à "un banc clos, avec un dossier du costé du mur, sans

aucunes armoiries, joignant le marche-pied du maistre-autel, au costé de l'épistre" ;

l'église

paroissiale Saint-Martin. Les statues de la Vierge, d'un évêque et de saint Roch, qui

datent du XVIIIème siècle, proviennent d'une ancienne chapelle ruinée, dédiée

à saint Roch et qui se trouvait jadis au lieu-dit La Touche-d'Erbray. Le

nouveau clocher est exécuté sur les plans de M. Choisel. Le choeur est aménagé avec des pierres de Hauteville. Les deux statues de la Vierge et

de Saint Joseph sont des copies d'un artiste angevin, M. Gourdon. Une brève

description de l'intérieur de l'église en 1663-1664 précise : "..

en la principale vitre du choeur, au derrière du maistre-autel, se trouve

un escusson portant plein de Bretagne. Au mur qui soustient la vouste de la

chapelle de Sainte-Catherine, dans l'aile droite du chanceau, est un

escusson portant de gueules à trois lions grimpés d'argent (qui est

Luette)". Le seigneur de la Salmonnaye-Luette déclare avoir

droit à "un banc clos, avec un dossier du costé du mur, sans

aucunes armoiries, joignant le marche-pied du maistre-autel, au costé de l'épistre" ;

![]() la

chapelle Notre-Dame-de-Liesse (1896), située aux Landelles.

Cette chapelle abrite les armoiries de la famille Condé. L'autel date du

XVIIIème siècle et la cloche date de 1701. On y trouve plusieurs statues

dont celle de saint Jean, saint Pierre, saint Hubert, saint Eustache et une

statue de la Vierge à l'Enfant. Toute une légende s'y rattache : "l'un

des recteurs voulut fermer le sanctuaire à cause des fêtes, des danses,

qui avaient pris trop d'ampleur le jour du pèlerinage. A son retour, la

clef tomba et lui avec, il lui fut impossible d'avancer. Il fit demi-tour,

laissa la porte ouverte et sa santé fut rétablie. Il comprit ainsi que

Notre-Dame de Liesse exigeait qu'on laissât le peuple se distraire de temps

à autre" (Joseph Chapron) ;

la

chapelle Notre-Dame-de-Liesse (1896), située aux Landelles.

Cette chapelle abrite les armoiries de la famille Condé. L'autel date du

XVIIIème siècle et la cloche date de 1701. On y trouve plusieurs statues

dont celle de saint Jean, saint Pierre, saint Hubert, saint Eustache et une

statue de la Vierge à l'Enfant. Toute une légende s'y rattache : "l'un

des recteurs voulut fermer le sanctuaire à cause des fêtes, des danses,

qui avaient pris trop d'ampleur le jour du pèlerinage. A son retour, la

clef tomba et lui avec, il lui fut impossible d'avancer. Il fit demi-tour,

laissa la porte ouverte et sa santé fut rétablie. Il comprit ainsi que

Notre-Dame de Liesse exigeait qu'on laissât le peuple se distraire de temps

à autre" (Joseph Chapron) ;

![]() la

chapelle Notre-Dame-de-Lourdes (1870), située à La Haie-Besnou. Cette

chapelle renferme une statue de Jeanne d'Arc et du Sacré-Cœur. Le vitrail, situé au dessus de la porte, date de 1874 ;

la

chapelle Notre-Dame-de-Lourdes (1870), située à La Haie-Besnou. Cette

chapelle renferme une statue de Jeanne d'Arc et du Sacré-Cœur. Le vitrail, situé au dessus de la porte, date de 1874 ;

![]() l'ancienne

chapelle de Saint-Rachoux, située à La Touche-d'Erbray. Elle était encore

appelée Chapelle de Saint-Loup ou Chapelle aux biques car "jadis,

un troupeau de chèvres, poursuivi par une louve affamée, se retrancha dans

le sanctuaire et la porte s'était refermée après elles" ;

l'ancienne

chapelle de Saint-Rachoux, située à La Touche-d'Erbray. Elle était encore

appelée Chapelle de Saint-Loup ou Chapelle aux biques car "jadis,

un troupeau de chèvres, poursuivi par une louve affamée, se retrancha dans

le sanctuaire et la porte s'était refermée après elles" ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-James, aujourd'hui disparue et située jadis à La Feuvrais.

Il s'agit du siège d'une ancienne aumônerie. Un des moines de Saint-James "serait

enterré sous un des gros perrons" (Joseph Chapron) ;

l'ancienne

chapelle Saint-James, aujourd'hui disparue et située jadis à La Feuvrais.

Il s'agit du siège d'une ancienne aumônerie. Un des moines de Saint-James "serait

enterré sous un des gros perrons" (Joseph Chapron) ;

![]() le

calvaire (1914), situé à La Touche-d'Erbray et érigé par la famille

Leneil ;

le

calvaire (1914), situé à La Touche-d'Erbray et érigé par la famille

Leneil ;

![]() le

calvaire, situé aux Mouffais (au nord d'Arbray et de Saint-Julien) et

dressé par l'artiste Fréour. Le Christ et sa mère sont représentés dans

une attitude émouvante ;

le

calvaire, situé aux Mouffais (au nord d'Arbray et de Saint-Julien) et

dressé par l'artiste Fréour. Le Christ et sa mère sont représentés dans

une attitude émouvante ;

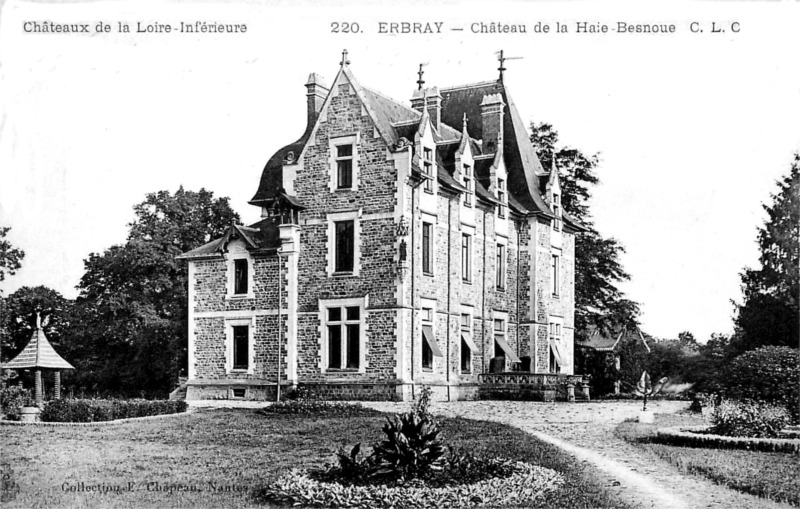

![]() le

manoir (1887), œuvre de l'architecte Liberge et situé à La Haie-Besnou.

Il remplace un ancien château détruit par un incendie ;

le

manoir (1887), œuvre de l'architecte Liberge et situé à La Haie-Besnou.

Il remplace un ancien château détruit par un incendie ;

![]() l'usine

(1856), située au lieu-dit "Le Cormier". Les premiers fours à chaux

d'Erbray datent du XVème siècle. Les fours à chaux actuels

datent du XIXème siècle ;

l'usine

(1856), située au lieu-dit "Le Cormier". Les premiers fours à chaux

d'Erbray datent du XVème siècle. Les fours à chaux actuels

datent du XIXème siècle ;

![]() l'ancien

château de La Courpéan ou Cour-Péan, démoli en 1882. Il subsiste encore des douves

et les éléments d'une chapelle. Propriété de la famille Kerboudel au

XVIème siècle. Ce manoir, avec haute justice et situé dans la paroisse d'Erbray,

appartenait d'abord au XVIème siècle à la famille de la Grée. En 1546,

Jeanne de la Grée, dame de la Cour-Péan et du Port-de-Roche, épousa René

de Kerboudel, dont elle eut Jacques de Kerboudel, seigneur de la Cour-Péan,

capitaine de Châteaubriant, pour le duc de Mercœur, en 1591, et marié en

1579 à Louise des Ridellières. En 1628, la Cour-Péan appartenait à Jean

de Kerboudel, héritier de feu son frère Pierre et placé sous la curatelle

de Pierre de Caradeuc, seigneur de la Chalotais. Ce seigneur prétendit

enlever à Pierre Bonnier les droits dont il jouissait aux Landelles à

cause de sa terre de la Ferrière ; toutefois leur procès ne dura pas

longtemps et se termina par une transaction dont l'original est

malheureusement trop déchiré pour pouvoir être analysé. René de

Kerboudel possédait la demeure en 1754, mais, depuis cette époque, la

vieille maison seigneuriale s'est vue abandonnée. Jusqu'en 1789 les

seigneurs de la Cour-Péan jouirent à Béré d'un droit féodal assez

singulier, dernier souvenir, je pense, de l'ancien droit de past ou

de repas assez fréquent au moyen âge. A l'issue de la grand'messe d'une fête

dont je n'ai pas la date précise, le sénéchal de la Cour-Péan se présentait,

chaque année, à la porte de l'église paroissiale de Saint-Jean-de-Béré

à Châteaubriant. Alors paraissait le fermier du prieuré de Saint-Sauveur-de-Béré

qui, apportant du pain et du vin, criait par trois fois : « Monsieur

de la Cour-Péan, venez dîner ». Le sénéchal s'avançait à cette

invitation et recevait le frugal repas que lui offrait le représentant des

moines de Béré. Il y a peu d'années qu'on se rappelait encore à Châteaubriant

avoir vu Louis Baguet, sr. de la Rolandière, l'un des derniers fermiers du

prieuré de Béré, apporter le dîner du seigneur de la Cour-Péan. J'ai

parfois vu rire de cet usage des gens qui n'en comprenaient pas l'origine :

qu'était cependant ce repas offert par les moines de Béré, sinon, très-probablement,

un témoignage de gratitude perpétué de siècle en siècle par ces bons

religieux à l'égard d'un seigneur, bienfaiteur de leur monastère ? A

noter qu'à l'origine, ce devoir féodal devait être rendu à la porte de

l'église priorale do Saint-Sauveur par les moines de Béré eux-mêmes ;

mais les bénédictins ayant quitté Châteaubriant au XVIIème siècle et

aliéné leur monastère en faveur des religieuses Ursulines, le fermier du

prieuré de Béré devint dés lors naturellement le représentant du prieur

absent et le dîner fut apporté à la porte du l'église de Saint-Jean, l'église

priorale n'existant plus ;

l'ancien

château de La Courpéan ou Cour-Péan, démoli en 1882. Il subsiste encore des douves

et les éléments d'une chapelle. Propriété de la famille Kerboudel au

XVIème siècle. Ce manoir, avec haute justice et situé dans la paroisse d'Erbray,

appartenait d'abord au XVIème siècle à la famille de la Grée. En 1546,

Jeanne de la Grée, dame de la Cour-Péan et du Port-de-Roche, épousa René

de Kerboudel, dont elle eut Jacques de Kerboudel, seigneur de la Cour-Péan,

capitaine de Châteaubriant, pour le duc de Mercœur, en 1591, et marié en

1579 à Louise des Ridellières. En 1628, la Cour-Péan appartenait à Jean

de Kerboudel, héritier de feu son frère Pierre et placé sous la curatelle

de Pierre de Caradeuc, seigneur de la Chalotais. Ce seigneur prétendit

enlever à Pierre Bonnier les droits dont il jouissait aux Landelles à

cause de sa terre de la Ferrière ; toutefois leur procès ne dura pas

longtemps et se termina par une transaction dont l'original est

malheureusement trop déchiré pour pouvoir être analysé. René de

Kerboudel possédait la demeure en 1754, mais, depuis cette époque, la

vieille maison seigneuriale s'est vue abandonnée. Jusqu'en 1789 les

seigneurs de la Cour-Péan jouirent à Béré d'un droit féodal assez

singulier, dernier souvenir, je pense, de l'ancien droit de past ou

de repas assez fréquent au moyen âge. A l'issue de la grand'messe d'une fête

dont je n'ai pas la date précise, le sénéchal de la Cour-Péan se présentait,

chaque année, à la porte de l'église paroissiale de Saint-Jean-de-Béré

à Châteaubriant. Alors paraissait le fermier du prieuré de Saint-Sauveur-de-Béré

qui, apportant du pain et du vin, criait par trois fois : « Monsieur

de la Cour-Péan, venez dîner ». Le sénéchal s'avançait à cette

invitation et recevait le frugal repas que lui offrait le représentant des

moines de Béré. Il y a peu d'années qu'on se rappelait encore à Châteaubriant

avoir vu Louis Baguet, sr. de la Rolandière, l'un des derniers fermiers du

prieuré de Béré, apporter le dîner du seigneur de la Cour-Péan. J'ai

parfois vu rire de cet usage des gens qui n'en comprenaient pas l'origine :

qu'était cependant ce repas offert par les moines de Béré, sinon, très-probablement,

un témoignage de gratitude perpétué de siècle en siècle par ces bons

religieux à l'égard d'un seigneur, bienfaiteur de leur monastère ? A

noter qu'à l'origine, ce devoir féodal devait être rendu à la porte de

l'église priorale do Saint-Sauveur par les moines de Béré eux-mêmes ;

mais les bénédictins ayant quitté Châteaubriant au XVIIème siècle et

aliéné leur monastère en faveur des religieuses Ursulines, le fermier du

prieuré de Béré devint dés lors naturellement le représentant du prieur

absent et le dîner fut apporté à la porte du l'église de Saint-Jean, l'église

priorale n'existant plus ;

![]() le

manoir de La Morivière (XVIème siècle), restauré aux XVIIème et

XVIIIème siècles et flanquée d'une haute tourelle,

aujourd'hui tronquée. Propriété de la famille Kerboudel de Bégasson,

puis de la famille de Beaumont ;

le

manoir de La Morivière (XVIème siècle), restauré aux XVIIème et

XVIIIème siècles et flanquée d'une haute tourelle,

aujourd'hui tronquée. Propriété de la famille Kerboudel de Bégasson,

puis de la famille de Beaumont ;

![]() l'ancien

domaine de La Sauvagère (XVIème siècle). Propriété successive des familles d'Andigné,

Luette, Colin de La Brochaie et Lebel de Pinguily. La famille Luette,

originaire du Maine, possédait plusieurs belles terres aux environ d'Erbray,

la Salmonnaye en Auverné, la Méhardière et la Daviais en

Saint-Aubin-des-Châteaux. La plus importante était Villeneuve "de

laquelle relève tout ledit bourg d'Erbray, deux ou trois maisons

exceptées" ;

l'ancien

domaine de La Sauvagère (XVIème siècle). Propriété successive des familles d'Andigné,

Luette, Colin de La Brochaie et Lebel de Pinguily. La famille Luette,

originaire du Maine, possédait plusieurs belles terres aux environ d'Erbray,

la Salmonnaye en Auverné, la Méhardière et la Daviais en

Saint-Aubin-des-Châteaux. La plus importante était Villeneuve "de

laquelle relève tout ledit bourg d'Erbray, deux ou trois maisons

exceptées" ;

![]() l'ancien

domaine de La Haie-Besnou. Propriété de la famille Brossais du

Perray (hommes de lois rennais), puis par héritage d'Adelaïde Régnier et

du comte Henri de Pontbriand (1815-1878). Il possédait jadis une pièce

d'eau et une chapelle à l'entrée ;

l'ancien

domaine de La Haie-Besnou. Propriété de la famille Brossais du

Perray (hommes de lois rennais), puis par héritage d'Adelaïde Régnier et

du comte Henri de Pontbriand (1815-1878). Il possédait jadis une pièce

d'eau et une chapelle à l'entrée ;

![]() l'ancien

logis de La Cantraie. Propriété de la famille Guibert. Il s'agit d'un

ancien rendez-vous de chasse, avec écurie ;

l'ancien

logis de La Cantraie. Propriété de la famille Guibert. Il s'agit d'un

ancien rendez-vous de chasse, avec écurie ;

![]() l'ancien

logis de La Ferrière, avec tourelle. La maison noble de la

Ferrière étendait sa juridiction dans les paroisses d'Erbray et de Moisdon.

Elle donna son nom à une famille qui possédait aussi le manoir de Gastines,

en Issé, et qui portait les armoiries : d'argent à trois fers de mule

de sable. Jean de la Ferrière possédait la Ferrière en 1427 ; Jean de

la Ferrière, seigneur de Castines, vivait en 1478 ; Robert de la Ferrière,

son fils, épousa Jeanne Lorance (Voir Nobiliaire de Bretagne, par M.

de Courcy). Au commencement du XVIIème siècle siècle, ce manoir était

entre les mains des seigneurs de la Cocquerie. Le protestantisme ne réussit

guère aux Bonnier, qui disparurent de Châteaubriant au milieu du XVIIème

siècle, et la Ferrière passa entre les mains de la famille Belot qui possédait

aux environs la Hunaudais et Beaumont, en Issé, la Galmélière et la Rivière-Péan,

en Moisdon. En 1669, une demoiselle Belot, dame de la Galmélière et de la

Ferrière, épousa Jean Fournier, seigneur de Tharon, et lui apporta ses

deux terres en dot. En 1738, Nicolas du Pin (ou Dupin) possédait la Ferrière

qui appartient ensuite à ses descendants. Propriété de la famille Dupin,

alliée aux Tardivel, Bessard du Parc, Delourmel ;

l'ancien

logis de La Ferrière, avec tourelle. La maison noble de la

Ferrière étendait sa juridiction dans les paroisses d'Erbray et de Moisdon.

Elle donna son nom à une famille qui possédait aussi le manoir de Gastines,

en Issé, et qui portait les armoiries : d'argent à trois fers de mule

de sable. Jean de la Ferrière possédait la Ferrière en 1427 ; Jean de

la Ferrière, seigneur de Castines, vivait en 1478 ; Robert de la Ferrière,

son fils, épousa Jeanne Lorance (Voir Nobiliaire de Bretagne, par M.

de Courcy). Au commencement du XVIIème siècle siècle, ce manoir était

entre les mains des seigneurs de la Cocquerie. Le protestantisme ne réussit

guère aux Bonnier, qui disparurent de Châteaubriant au milieu du XVIIème

siècle, et la Ferrière passa entre les mains de la famille Belot qui possédait

aux environs la Hunaudais et Beaumont, en Issé, la Galmélière et la Rivière-Péan,

en Moisdon. En 1669, une demoiselle Belot, dame de la Galmélière et de la

Ferrière, épousa Jean Fournier, seigneur de Tharon, et lui apporta ses

deux terres en dot. En 1738, Nicolas du Pin (ou Dupin) possédait la Ferrière

qui appartient ensuite à ses descendants. Propriété de la famille Dupin,

alliée aux Tardivel, Bessard du Parc, Delourmel ;

A signaler aussi :

![]() des

restes de retranchements entourés de douves, situés au Châtelier ;

des

restes de retranchements entourés de douves, situés au Châtelier ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de ERBRAY

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.