|

Bienvenue ! |

UNE FAMILLE MICHELOISE, LES KEREMPICHON

|

Retour page d'accueil Retour page "La guerre de 1940-1944"

AVANT-PROPOS

Il en presque toujours ainsi dans les pays en guerre : les civils en état de se déplacer fuient les zones de combats et ceux qui n’ont pu s’en éloigner se terrent. Et on sait aussi que parmi les gens contraints à rester sur place, seules les personnes âgées se mettent réellement à l’abri, au contraire des enfants, les garçons surtout, pour qui la tentation d’assister à des jeux guerriers grandeur nature est souvent la plus forte. C’est ainsi que de jeunes enfants sont devenus pour l’Histoire des témoins irremplaçables.

Mais le temps où Fabrice Del Dongo, jouvenceau candide, découvrait le champ clos de la bataille de Waterloo, est bien révolu quand survient la Deuxième Guerre Mondiale qui va initier une toute autre forme de guerre, la guerre totale.

Je me souviens avoir, à maintes reprises, demandé à mon père, acteur de cette guerre : « Papa, tu devrais écrire tes souvenirs ! ». Il ne l’a pas fait, et il n’a rien dicté non plus, comme je le lui conseillais. Dommage, car son parcours aller et retour, comme combattant puis prisonnier, dans une Europe où, pendant six ans, n’ont circulé que des trains de voyageurs apeurés, de soldats et d’esclaves, aurait pu faire l’objet d’un livre dont pas une ligne n’eût été ordinaire. Mais sans doute pensait-il que sa trajectoire avait moins d’intérêt que celle de millions d’autres hommes qui avaient connu un sort encore plus funeste. Convaincu du sentiment d’avoir fait son devoir, il ne s’est heureusement pas muré dans le silence. Nombre de faits transmis par ses récits racontés d’une manière parfois répétitive, sont indissociables de mes propres souvenirs tant ils sont intimement liés à mon enfance.

Tout cela bien sûr pour la « petite histoire » qui n’est pas une forme mineure de la grande. Car si les évènements guerriers représentent la mémoire d’une nation, c’est de la vie des hommes qu’est faite la mémoire d’un peuple. Qui donc en effet, en dehors des exégètes, s’intéresse au seul déroulement des batailles ? Ainsi de celles de la Guerre 14-18 où, de nos jours, la vie quotidienne des Poilus est devenue le principal sujet d’intérêt.

Que dire alors de la Deuxième Guerre Mondiale qui, elle, a concerné non plus seulement des soldats mais des populations civiles chez qui elle a fait, chiffres à l’appui, plus de victimes que chez les combattants ! Au point que l’on a de plus en plus tendance à définir ce conflit non par ses batailles mais par les souffrances infligées aux non combattants. Cela est si vrai que, si le nom de Verdun résume encore la Grande Guerre, la Deuxième Guerre, elle, est de nos jours moins symbolisée par Stalingrad que par la Shoah.

Quand nous aurons disparu, nous les « petits » témoins, l’intérêt pour cette période de l’Histoire de 1939 à 1945 ne s’éteindra cependant pas car des documents innombrables, écrits, photos, films, lettres… oubliés, ou tenus cachés, continueront à sortir, grâce à des arrière-petits-enfants qui, eux, n’auront plus personne à protéger.

Enfin, l’Histoire des grands conflits, ce ne sont pas seulement des faits, ce sont aussi des lieux. Pour la Deuxième Guerre Mondiale, certains resteront célèbres : Montcornet, la Pointe du Hoc, Monte Cassino, le Pont de Remagen…Pour ne parler que de l’Europe !

Le petit village de Saint Michel-en-Grève dans les Côtes-d’Armor n’aura jamais une telle notoriété, faute d’avoir été le théâtre de hauts faits d’armes. Mais la Bretagne est une terre de légendes et la Lieue-de-Grève laissera son nom, comme par le passé, dans des récits mêlant réel et merveilleux, des récits à la hauteur de l’aventure des Saints venus d’Irlande dans des auges de pierre.

Alors, dans les siècles à venir, les yeux des enfants brilleront à nouveau au récit des immenses bateaux qui, après avoir réussi l’impossible exploit de naviguer sur le sable d’une plage où des pêcheurs à pieds traînaient leurs filets, ont, chevaux de Troie, expulsé de leurs entrailles une armée avec ses machines de guerre.

LA LIEUE DE GREVE

Le cavalier parti de Morlaix tôt le matin pour se rendre à Lannion en ce jour de 1840, vient juste de laisser derrière lui le gros bourg de Plestin-les-Grèves, quand, au moment où il arrive sur la dernière colline dominant l’océan, son cheval, incommodé par l’odeur puissante du goémon et terrorisé par le grondement des vagues, soudain refuse. Un choc aussi pour l’homme : la révélation d’un paysage d’une éblouissante beauté, la Lieue de Grève hérissée de brisants, grandiose et menaçante qui s’étale à ses pieds.

On sait qu’à cet endroit la rassurante route empierrée s’arrêtait pour laisser place à une vaste étendue marine aux contours incertains sur laquelle, disait-on, était plantée quelque part en son milieu une croix de la taille d’un homme. Seulement, d’en haut, l’homme-croix dont on a beau connaître l’existence, se confond si bien avec le gris du sable qu’il faut être sur la plage pour le voir se découper sur le minuscule village de Saint Michel-en-Grève, le port de la rive opposée. Cette croix singulière aux périls de l’Océan était donc un jalon et un précieux repère sur la grande baie qu’hommes et bêtes devaient, depuis la nuit des temps, traverser. Elle était même bien plus que cela aux yeux des croyants car elle immortalisait le lieu précis (?) où Efflam, le grand Saint d’Irlande, avait posé le pied à la fin du Vème siècle.

L’Irlande, épargnée par la colonisation romaine, avait été évangélisée par Patrick, venu, lui, de (Grande) Bretagne. La petite île, qui était déjà une puissance maritime (on a même parlé de pirates irlandais), allait alors très vite devenir, grâce à ses très nombreux monastères dispensateurs exclusifs de l’enseignement, une puissance dont le prestige culturel allait rayonner sur les pays voisins où ses moines, souvent accompagnés de soldats, ont mené, comme avant eux les Apôtres sur les rivages de Méditerranée, des expéditions non seulement en Manche mais jusqu’en Atlantique.

En premier lieu dans notre Armorique dont les Irlandais n’ignoraient pas qu’après la fin de l’ère Gallo-Romaine en 481, elle était entrée en récession, retournant, selon certains, au terme d’une « pax romana » de quatre siècles, à son paganisme originel. Une période de transition entre Antiquité et Moyen Age qui aurait très mal débuté chez nous où la vie tribale aurait repris ses droits, où nos terres seraient redevenues des friches envahies par les landes et où nos ancêtres, quittant leurs cabanes gauloises, auraient investi avec leurs animaux les villas et les thermes abandonnés, piétinant les mosaïques et détruisant les fresques. Tel fut le sort des Thermes Marins du Hogolo à Plestin les Grèves, ces premiers instituts de thalassothérapie, que nos « Saints » venus pour imposer les préceptes de l’Evangile, n’ont évidemment pas restaurés. En revanche, les moines, instruits en sciences de la terre, ont aidé à moderniser notre agriculture qui en avait grand besoin.

Les Irlandais, excellents navigateurs, traversaient La Manche sur leurs bateaux traditionnels, des paniers en bois tressé recouvert de cuir et lestés de pierres (ou d’auges de pierre ?) : les coracles (ou currach) dont il existait une version grande taille de 12 mètres capable avec sa voile carrée de transporter jusqu’à vingt hommes. Efflam et ses compagnons (sept ?), profitant de vents portants, auraient touché terre à marée haute sur un rocher de la Lieue de Grève, avant de gagner à pieds le rivage.

Une faille dans le rocher permettra d’y planter une croix faite de troncs faciles à remplacer, le bois étant abondant dans les parages. Pourtant, l’inexorable montée du sable sous l’influence des vents et des courants va peu à peu faire disparaître les rochers de la baie. On ne renonça pourtant pas et, quelques siècles plus tard, au temps des bâtisseurs de cathédrales, on entreprit de poser à l’aplomb du rocher sacré [Note : Il est intéressant de noter que La Croix n'est pas placée sur la ligne directe reliant le cloher de Saint-Michel à la chapelle de Saint Efflam, mais qu'elle est décentrée de 250 mètres vers le sud-est] de grosses pierres meulières dans lesquelles on enchâssa de monolithiques croix en granit.

Nul doute que les hommes traversaient déjà la baie avant qu’une croix n’y fut dressée, mais c’est grâce à elle que dans les premiers siècles de notre ère, voyageurs, pèlerins, marchands, troupeaux ont pu franchir ce dangereux espace tantôt terre, tantôt océan. Car si la Croix assurait de sa protection divine les terriens pour qui les marées relevaient du sortilège, elle avait aussi le mérite de leur indiquer le moment pour s’élancer : quand les dernières vaguelettes du jusant ne touchaient plus son pied.

Le cavalier décide de poursuivre

sa route, mais son cheval renâcle à descendre le raidillon menant à cet univers

hostile et il doit l’éperonner pour le contraindre à longer le mur de la

chapelle consacrée à Efflam et sa Fontaine miraculeuse dont le filet d’eau se

perd dans les galets. Il se signe, tant ces lieux ont mauvaise réputation : à

droite, à moins d’une demie lieue, dans les parages du Grand Rocher appelé La

Roche qui Tue, étaient autrefois les repaires de coupe-jarrets auxquels on

n’avait des chances d’échapper qu’en traversant la plage d’un seul galop. Bien

sûr, en ce milieu du XIXème siècle, il n’y a plus de malandrins, mais la mémoire

collective est encore hantée par leurs fantômes, tel celui de la « Charlezenn »,

cette femme chef de brigands qui, trois siècles plus tôt, contrôlait du haut des

collines boisées de Tréduder, tous les mouvements de la Lieue-de-Grève.

Un resserrement bref des genoux ponctué d’un cri donne au cheval le signal de la

charge. C’est après avoir parcouru une centaine de toises sur un sol dont on ne

voit pas d’en haut qu’il est partout inondé, que l’homme se souvient d’une autre

mise en garde : se défier des ruisseaux descendant des collines. Les trois

modestes cours d’eau que nous connaissons se réunissaient alors pour former à

proximité de l’église de Saint Michel un confluent large de huit à dix pas et

profond de deux à trois coudées. La rivière ainsi grossie décrivait en direction

du Nord une courbe où, aux fortes marées, un puissant mascaret s’engouffrait,

emportant le voyageur qui tentait de la traverser ou l’isolait sur un banc de

sable avant que le flot montant ne le noyât.

Une autre peur, propre à la Lieue dont la caractéristique est d’être une plage sans pente, frappait ceux dont le regard ne pouvait prendre de la hauteur : paysans pressant leurs troupeaux, enfants aux pieds nus, sabots noués autour du cou et, plus lents encore, piétaille d’hommes et de femmes au pas lourd tirant la longe d’un cheval attelé à une charrette où était attaché un bovin. Malheureux traîne-misère, déjà décontenancés par la nature du sol et le grondement des vagues, ils avaient quand ils se trouvaient au milieu de cette étendue [Note : A l'origine la lieue définissait la distance parcourue en une heure par un homme ou par un cheval], la terrifiante impression que les brisants allaient fondre sur eux et les engloutir, tels les soldats de Pharaon, dans la Mer Rouge.

Le vent de la course projette haut dans le ciel les nuages de sable et d’eau soulevés par le galop furieux de la bête pressée de retrouver le contact d’un sol herbeux. Penché en avant, la joue à toucher la jugulaire turgescente de l’animal, le cavalier ne quitte pas des yeux la Croix derrière laquelle il voit grandir le clocher de Saint Michel-en-Grève, l’amer vers lequel on lui a dit d’aligner les naseaux de son cheval. La chevauchée impétueuse ne croise que des rassemblements criards d’oiseaux de mer qu’elle fait s’égailler et l’église du petit village est bientôt en vue.

Il est rare aujourd’hui de découvrir notre église sous cet angle, mais on peut imaginer ce qu’éprouvaient alors les voyageurs qui, nombreux, arrivaient par la plage : avec son cimetière ceint d’un haut mur de pierres d’où émergeaient des croix, elle était la proue d’un navire venant à la rencontre de naufragés !

Le cavalier a dépassé, sans avoir eu le temps de se signer, la Croix incrustée de coquilles et il sait, après avoir franchi le dangereux cours d’eau, que tous les périls sont derrière lui. Alors, quand sa monture couverte de sueur plante enfin ses sabots dans le dernier petit ruisseau qui s’étale sous le mur du cimetière, il lui laisse tout le temps de s’abreuver et d’y rincer ses pâturons. Puis, la guidant par la bride, il dépasse les maisons basses construites jusque sur les galets et gravit la cale aux pavés glissants menant au village où il sait trouver gîte et couvert et un maréchal-ferrant qui remplacera les fers gâtés de sable marin.

Beaucoup de chevaux et d’hommes, avec ou sans armes, ont franchi au cours des siècles la Lieue-de-Grève et le plus souvent ces traversées n’avaient rien de romantique. Le site a pourtant inspiré récits et contes transmis oralement puis par écrit : tous sont empreints de romanesque, car là ou souffle l’esprit, Légende et Histoire sont toujours mêlés.

Il est d’ailleurs amusant de constater que ces lieux n’ont cessé d’avoir des problèmes avec la géographie (la seule chose qui, pourtant, ne change pas dans l’Histoire !) totalement soumise ici à l’action conjuguée de la mer et du vent. Témoins, pour ne parler que des récents bouleversements, les changements de tracé des trois cours d’eau et plus près de nous, l’ensablement de la partie haute de la plage qui a fait disparaître, à cent pas de l’église, le mythique Rocher Rose que les plus âgés ont escaladé à quatre pattes, sous un volume de sable considérable dont la hauteur est évaluée à trois mètres en l’espace d’une demi-vie humaine. Et cela continue !

Ainsi, la Légende de La Lieue ne s’arrêtera pas : qui sait en effet si son sable fin aussi impalpable qu’un fluide ne sera à nouveau emporté, dévoilant le Rocher Rose et peut-être les arbres de la Mystérieuse Forêt disparue, avant que, des siècles plus tard, des vents violents et de puissantes marées ne les engloutissent une fois encore.

Peu de ceux qui aujourd’hui empruntent la jolie route côtière qui la ceinture, connaissent les légendes de la Lieue de Grève, mais ils ne manquent pas de commenter le fléau dont elle est victime depuis plusieurs décennies. Ce à quoi les personnes âgées rappellent que la grande baie avait déjà connu une invasion verte soixante-dix ans plus tôt, mais ce n’était pas le même vert, c’était un vert… de-gris, un vert feldgrau de la couleur des champs… de bataille, et cette invasion-là n’avait duré que quatre années !

LE BOURG DE SAINT MICHEL

Saint Michel-en-Grève a toujours été le lieu rêvé des baignades en famille, en particulier les jours de forts coefficients de marée, quand le flot vient caresser le mur du cimetière marin et que l’eau peu profonde est délicieusement tiède d’avoir parcouru le vaste estran de la Lieue-de-Grève chauffé au soleil.

Et, c’est bien parce qu’elle est accueillante que cette plage, sans remonter aux temps incertains des pirogues néolithiques, a pu autoriser depuis les débuts de l’Ere Chrétienne, l’échouage de toutes sortes d’embarcations : coracles des saints irlandais, drakkars des Vikings, canots des espagnols, chaloupes des redoutables bélîtres anglais aux sombres desseins… et plus près de nous, par les nuits sans lune, bailles interlopes de contrebandiers ou de conspirateurs se jouant de la vigilance des douaniers.

Ce n’est cependant pas par là que sont arrivés nos envahisseurs de juin 40, grands spécialistes des invasions terrestres qui n’en revenaient pas d’être allés cette fois aussi loin en si peu de temps. Il est vrai, on le sait maintenant, que pour traverser notre pays à cette allure démentielle, ils furent largement aidés par la prise d’une puissante drogue, la Pervitine, l’amphétamine du Blitzkrieg, pur produit de la chimie allemande qui leur permit d’aligner jour après jour d’hallucinantes (!) marches forcées. Ils avaient donc grand besoin de sommeil les soldats quand ils ont investi (en bon ordre et toujours en chantant) nos plages désertes où, en grands adorateurs du soleil et de l’eau, ils ont un temps cru vivre le vieux rêve du peuple allemand : « Heureux wie Gott in Frankreich » [Note : « Comme Dieu en France », expression proverbiale ancienne qui en Allemagne désignait le bonheur au superlatif]. Avant de s’apercevoir qu’ils n’étaient pas les bienvenus !

Alors, pour surveiller leur nouveau no mans land, cet Océan devenu leur pire ennemi, les soldats vert-de-gris ont pris leurs quartiers sur nos rivages. Dans notre petite station balnéaire, des hommes de la compagnie d’infanterie de Plestin furent ainsi hébergés dans nos six hôtels et pensions de famille…tous vides, ce qui eut pour avantage de voir peu de maisons particulières réquisitionnées. De surcroît, les Allemands avaient la certitude qu’aucun véhicule ne pourrait sortir de notre secteur de plage, ce en quoi ils se trompaient lourdement. Pour eux il fallait en priorité fortifier Saint Efflam où la route est au niveau du sable ; c’est pour cela que les villas, nombreuses et idéalement vue mer, furent toutes occupées. Mais, pas de problème là non plus : les propriétaires de ces résidences secondaires ne pouvaient bénéficier d’ausweis pour la Zone Côtière déclarée, non sans humour, totalement interdite au tourisme et au camping ! Ainsi, dans les jardins, les parasols furent remplacés par des casemates, des bunkers d’artillerie et des murs lisses furent dressés pour barrer tout accès à la mer. Fort heureusement, aucune de ces villas dont certaines étaient d’authentiques chefs-d’œuvre du style Art Nouveau des années vingt, ne fut dégradée par les Allemands…ni par des bombardements alliés !

La maison Kerempichon qui n’avait rien d’une villa était (est) à trois cents mètres de la plage une longue bâtisse d’un étage sans caractère, une des dernières du bourg, du côté droit de la N 786 (goudronnée au début des années trente) quand on va de Morlaix à Lannion. Elle avait été acquise par nos grands-parents en avril 1924 par un acte de vente signé chez Maître Le Gac, Notaire à Plestin-les-Grèves : Ensemble habitation-commerce avec courette à l’arrière dans le pays, la maison du cordonnier.

François, employé de commerce et Sophie Le Bouëc, concierge, tous deux purs trégorois qui de Lanmeur qui de Lannion, étaient comme nombre de Bretons des exilés de la capitale. Ils y avaient uni leurs destins en 1905, au temps des fiacres et des crinolines : lui avait 34 ans et elle 32, mais cela ne les empêcha pas d’avoir quatre enfants dont deux survécurent à l’énorme mortalité infantile de ces années : notre père Roger, né en 1909, et notre tante Lucie née en 1910, déclarés respectivement aux Mairies du 7ième et du 5ième.

Survint la Grande Guerre où le déjà vieux papa-soldat (43 ans en 1914) fut mobilisé. La paix revenue, ils firent le projet de rentrer au pays pour y finir leurs jours et pour y être enterrés, bien conscients qu’en 1924 ils avaient la cinquantaine, un âge avancé là encore eu égard à l’espérance de vie de leur génération des années 1870. A ce moment ils habitaient à Drancy (Seine Saint Denis) dans un confortable pavillon avec jardin dont la vente servit à l’achat de la maison de Saint Michel, pour la somme de 12.000 Fr. [Note : Environ 6000 euros en 2006].

Notre grand-père avait été embauché, sans doute grâce à son Brevet Elémentaire, comme chef comptable aux tout nouveaux Grands Magasins de la Samaritaine où il restera vingt ans.

Quant à la maison de Saint Michel, elle n’avait pas été achetée dans le but d’en faire une simple habitation, mais bien parce que François avait fait le choix d’abandonner les livres de comptes de la « Samar », pour continuer à y exercer le métier de cordonnier.

Rien de scandaleux à ce surprenant changement de cap s’il n’eut été imposé à deux adolescents parfaitement intégrés dans un environnement urbain qu’ils n’avaient aucune envie de quitter. Mais la décision était sans appel car tel était, il y a cent ans, le pouvoir du paterfamilias. Restait quand même à transformer un rond-de-cuir en cordonnier ! Rien de plus facile : Roger, garçon sérieux et obéissant, qui avait un CAP de cordonnier-bottier, travaillerait aux côtés du papa en lui enseignant sur le tas, son nouveau métier. Ainsi fut fait, sauf que l’élève donna des résultats si catastrophiques que notre père, pourtant respectueux, en fit à maintes reprises, des colères noires [Note : A ce sujet, Madame O. m'a raconté que sa mère avait, avant la guerre, confié à mon grand-père de belles chaussures dont un des hauts talons s'était brisé. Quand cette parisienne est revenue les chercher, il lui a rendu .... des chaussures basses : « A Saint Michel vous n'avez pas besoin de talons hauts ! », lui répondit François qui, à l'évidence, n'avait pas su faire la réparation, ce que pour rien au monde il n'aurait avoué !]. A noter, pour clore le sujet, que notre grand-mère avait créé un petit commerce de mercerie-bonneterie, domaine où elle non plus n’avait aucune expérience.

Dans ce choix de nos grands-parents, un autre élément - à décharge cette fois - est à prendre en compte : faute de retraites et… de rentes, la durée du travail des petites gens tenait compte moins de leur âge que de leur état de santé, et quand celle-ci avait trop décliné, il revenait aux enfants vivant sous le même toit de servir de placement en assurant la subsistance de la famille, ce qui était évidemment plus facile dans un village que dans une grande ville. La décision replacée dans ce contexte historique, si elle en paraît moins choquante, allait pourtant obérer la vie professionnelle de notre père (il aurait pu, qui sait, faire à Paris des chaussures sur mesure pour les ministres !) qui ne dut qu’à son mariage en 1936, à la détermination de notre mère et à l’achat d’un fonds de commerce à Paramé (Saint Malo), de pouvoir s’arracher à l’autorité de son père et à l’emprise castratrice de sa mère. Notre tante Lucie avait résolu le problème en rejoignant en 1933 la Congrégation des Sœurs de Saint Vincent de Paul où, infirmière-religieuse, elle finira sa vie en 2009.

Le vendeur de la maison, Paul Cozic [Note : Né à Saint-Michel le 01 juillet 1894, marié en 1919 à Maria Le Calvez de Tréduder], l’avait lui-même achetée en 1920 aux frères Raoul : Guy, Jacques et Yves Marie, michelois du village de Kerarmet, pour en faire une cordonnerie, métier qu’il n’exercera que quatre ans. En 1924 il avait en effet trente ans, mais peut-être n’avait-il pas fait les bonnes affaires escomptées, ce qui est fort possible, quand on sait que la Bretagne rurale était à cette époque en récession démographique. Ainsi, Saint Michel qui avait 506 habitants en 1911 n’en comptait plus que 423 en 1926 [Note : Chiffres de Roger Frey]. Quant à ses successeurs, nos grands-parents, non seulement ils n’avaient aucune ambition, mais ils allaient gérer leur commerce avec un amateurisme à la limite du ridicule. Ces bons chrétiens qui avaient, jusqu’à l’obsession, le souci de ne pas voler leurs clients, consultaient si régulièrement Monsieur le Recteur [Note : Abbé Cathou Yves-Marie : 25.06.1926 au 20.07.1935, puis Abbé Collet Aimé-Auguste : 27.07.1935 au 01.03.1944 (Archives diocésaines de Saint-Brieuc)] afin de savoir jusqu’où ne pas aller trop loin dans leurs marges bénéficiaires, que l’homme d’église devait les encourager, avec sa plénière bénédiction, à maintenir des prix leur permettant d’échapper non au péché, mais à la faillite !

On sait que nous, pauvres humains, n’avons qu’une vie, mais que les maisons, à l’instar des chats, en auraient plusieurs. A défaut de connaître toute son histoire, je sais seulement qu’après M. Cozic, la nôtre eut deux cordonniers, notre grand-père et notre père, jusqu’au départ définitif en 1970 de la famille Kerempichon, où elle allait retrouver la vie qui avait vraisemblablement toujours été la sienne, un lieu exclusif d’habitation. Et tant pis pour moi qui avais imaginé là une hutte gallo-romaine de sabotier puis une échoppe de savetier cousant de son alène les bottes des nobles et des bourgeois.

La maison et la famille en 1925.

La maison s’est agrandie deux fois sous les Kerempichon, la première, comme décrit sur l’acte de vente de 1924, par la réunion de « deux maisons contiguës » (à nouveau séparées en 1970), et la seconde par la construction d’un garage sur son pignon est, une idée novatrice, nos grands-parents pensant attirer des touristes fortunés dont les automobiles, précieuses et fragiles, avaient alors impérativement besoin d’un abri. Las, il s’est vite avéré que les riches soit utilisaient comme tout le monde le train pour les longs trajets, soit descendaient en pension complète dans des hôtels avec garages. C’est ainsi que le nôtre fut transformé pour devenir un logement [Note : Non sans avoir intégré dans la façade une niche renfermant une statuette du Sacré-Coeur, dévotion chère à la famille : elle y est encore] indépendant.

La maison en 1930. Henri Mons, mon parrain.

La raison d’être de la maison (électrifiée en 1928 !), son commerce, occupait toute sa partie centrale où s’exerçaient sans séparation deux activités différentes et complémentaires. A gauche le modeste atelier de cordonnerie avec, amoncelés jusqu’au plafond, tout ce qui avait trait aux objets chaussants en bois, cuir ou tissus, un vrai capharnaüm aux senteurs de hêtre, de caoutchouc, de poix, de tannin. De l’autre côté se dressaient de guingois les étagères du rayon mercerie-bonneterie, le secteur féminin de la boutique, chaque jour embaumé au Papier d’Arménie, méli-mélo de boîtes et de tiroirs où se cachaient boutons, fusettes, extraforts, gros-grains, passepoils, écheveaux, bobineaux…Juste à côté, un petit coin papeterie, le vrai domaine du grand-père qui, s’il ne savait se servir d’un tranchet, excellait en revanche dans l’art de la calligraphie pour lequel il utilisait une gamme de plumes aux usages mystérieux.

A Saint Michel, comme partout ailleurs avant la guerre, les maisons ne cherchaient pas à s’éloigner des routes nationales par lesquelles se faisaient le commerce et le déplacement des personnes avec une souplesse qui ne faisait pas regretter le petit train. Notre maison était aussi par sa situation, une sorte de poste d’observation. Depuis les fenêtres de l’étage, nous étions en effet en première loge pour voir les véhicules descendant de Lannion, donc de Saint Brieuc, de Rennes, de Paris et, un peu plus tard de…Berlin !

Quant au voyageur qui le découvrait, il voyait (voit, car les lieux n’ont guère changé) Saint Michel comme un modeste village-rue de cinq cents mètres où les maisons ne ressemblent pas à celles des autres petits bourgs de la région. Presque toutes en effet, à l’exception des hôtels encore plus hauts, ont un, voire deux étages surmontés d’un grenier aménagé avec fenêtres de toit en chiens-assis, de grandes bâtisses peu esthétiques qui, soit dit en passant, étaient un défi aux vents d’ouest superbement ignorés. Elles avaient été édifiées entre la fin du dix-neuvième et le début du vingtième siècle à la place des petites maisons à l’unique pièce à vivre, pour répondre aux demandes d’un tourisme en expansion sur toutes nos côtes. Pour cela on s’est souvent inspiré du style sans caractère des immeubles urbains, pour bâtir des maisons à étages dont les rez-de-chaussée étaient des commerces. C’était au temps où chacun croyait dur comme fer que notre village balnéaire connaîtrait une prospérité sans fin grâce à la manne d’un tourisme essentiellement locatif et de longue durée dont nul n’imaginait que, quelques décades plus tard seulement, l’automobile allait totalement changer le visage…

Terrible désillusion quand on rappelle que les commerces des villages ont eu le grand mérite jusqu’aux années soixante-dix, de permettre à des gens se déplaçant à pieds ou à bicyclette, de rester au pays. Nombreux sont ceux qui se souviennent de Saint Michel qui pouvait alors largement nourrir le bourg, la campagne et en saison la foule des touristes : trois boulangeries, deux épiceries et deux boucheries, pour ne citer que les commerces alimentaires ! Sans oublier les cafés, une bonne douzaine, certains abritant dans leurs arrière-cours des allées de boules où les hommes pouvaient, en toute discrétion, mais pas toujours en toute impunité, s’attarder des journées entières.

Notre voyageur traversant ce village n’avait (n’a !) donc nulle envie de s’y arrêter, se disant qu’il sera récompensé par le splendide paysage marin aperçu depuis la route de Lannion. Pourtant, jusqu’au dernier instant, la mer va rester invisible parce qu’une énorme bâtisse lui fait écran.

On sait que jusqu’à la fin du XIXème siècle il n’y avait encore face à la grève, qu’une petite auberge par-dessus laquelle on pouvait apercevoir au loin le joli village de Locquirec. Hélas, dès le début du suivant, profitant d’incroyables autorisations, l’auberge s’est haussée, allongée, élargie pour devenir un imposant hôtel de tourisme : l’Hôtel de la Plage [Note : L'écrivain finistérien Auguste Dupouy (1872-1962) a déjà déploré la présence de cet hôtel qui cache la vue de la mer à "ce village méditatif". Basse Bretagne, Editions Artaud 1967, collection Les Beaux Pays].

Si on choisit de contourner la grande maison-barrage par la droite, on se trouve, cent mètres après l’enclos du Cimetière marin, en bas d’une côte à la pente redoutable, l’ancienne voie romaine Morlaix - Le Yaudet qui ne dessert plus que des habitations. Il faut donc aller vers la gauche pour, dans une grande bouffée d’air marin, embrasser du regard la Lieue de Grève dans sa totalité et sa splendeur... Enfin !

« A LA BOTTE ROUGE »

La maison Kerempichon.

Notre maison sise à trois cents mètres de la plage n’avait pas la vue mer, situation que seuls des originaux venus d’ailleurs recherchaient en ces temps, avait, les jours de forts vents d’ouest, le grondement des vagues pour lui rappeler la proximité de l’Océan. Sa façade sans couleurs orientée au nord n’avait (n’a) pour horizon que la longue maison d’en face dont elle était séparée par la largeur de la Route Nationale 786 (goudronnée au début des années trente). Cette exposition à l’ombre avait certes l’avantage de préserver du soleil les deux fenêtres servant de vitrine où bas, fusettes, bobines de fil et chaussons n’avaient à redouter que le perfide rayonnement de la lune dont ils étaient protégés chaque soir par du papier d’emballage, elle avait le gros inconvénient de maintenir tout au long de l’année boutique et habitation dans une débilitante fraîcheur humide.

Au-dessus de la porte, vitrée dans le haut, un modeste panneau de bois en forme d’écu inversé que nos grands-parents avaient accroché à leur arrivée en 1925, servait d’enseigne : « A la Botte Rouge » avec en petits caractères : « Sabots Cordonnerie Papeterie Mercerie » …tout juste assez pour indiquer la présence d’un commerce dans cette anonyme maison dont la façade, heureusement, portait une grande botte dont le profil se voyait de loin. Quant à la couleur de la botte, je m’interroge encore, car le rouge en ces temps, n’était pas, loin s’en faut, la couleur préférée de la famille Kerempichon ! Mais peut-être cette couleur était-elle tout simplement celle du minium de ses origines ? Les seules photos en noir et blanc ne peuvent donner la réponse…

« A la Botte Rouge » était aussi dépositaire de journaux : jusqu’en 1933, L’Ami du Peuple, journal de la droite antibolchevique édité par François Coty, le parfumeur milliardaire, au prix (volontairement) bradé de 10 centimes ; puis le grand quotidien régional imprimé à Rennes, l’Ouest Eclair. Pendant l’Occupation, le journal passé à la Collaboration avait eu pour Rédacteur en Chef du Service Politique, Jean des Cognets (1883-1961), journaliste-écrivain-poète, qui avait à Saint Michel, dans l’anse de Toul-ar-Vilin, une maison un peu extravagante nichée derrière un figuier géant. Le quotidien (rebaptisé Ouest France en août 1944) était livré à l’aube, par une voiture qui, sans s’arrêter, balançait un gros paquet noué d’une ficelle contre la porte de la boutique.

Famille Kerempichon 1930.

Toute la presse de cette époque, y compris celle de Basse Bretagne où le breton était encore de loin la première langue usuelle, était rédigée en Français. S’il n’existait pas de journaux en breton, en dehors de quelques feuilles autonomistes souvent interdites, c’était bien sûr en raison du véto du pouvoir jacobin de Paris, mais aussi parce que (presque) personne n’aurait pu les lire. Car pour lire le breton il faut d’abord savoir lire … le français ! De plus, le breton littéraire assez différent de celui qui est parlé au quotidien, n’ayant avant la guerre aucune école ni laïque ni religieuse autorisée à l’enseigner, seuls quelques passionnés maîtrisaient cette langue difficile.

Ainsi tout le monde trouvait normal que nos grands-parents, pourtant débarqués de Paris, parlent breton. En revanche, je pense que personne ne s’est jamais demandé d’où venait le bagage intellectuel du cordonnier de Saint Michel qui non seulement lisait cette langue compliquée, mais, chose rare, savait aussi l’écrire.

Autonomistes Bretons.

Car, s’il était muet comme une tombe pour tout ce qui concernait son passé, notre grand-père disait clairement sa sympathie pour certains mouvements autonomistes bretons de ce début du 20ième siècle. Il avait en particulier une grande admiration pour une des figures initiatrices de notre identité, Hersart de la Villemarqué (1815-1895), qui avait mis par écrit des récits populaires anciens transmis oralement, le Barzaz-Breiz qui pour les Bretons, selon George Sand, serait un monument comparable à l’Iliade d’Homère pour les Grecs.

Quant à son engagement personnel, il se situait, ce semble, dans la ligne du renouveau panceltique du début du siècle, renouveau teinté de visées indépendantistes après la Grand Guerre où, dit-on, périrent « Pour la France » 200.000 bretons. Ainsi, on a pu voir sur notre boutique une affiche en breton annonçant le Congrès des Bardes (Gorsedd ar Varzed) qui s’est tenu à Plestin le dimanche 23 juillet 1933 sous la présidence du Grand Barde Taldir Jaffrenou (1879-1956). Il s’agissait du mouvement Gorsedd de Bretagne, né à Guingamp en 1908, filiale de l’Union Régionaliste Bretonne (URB), mouvement de la droite chrétienne, pour qui le socialisme naissant était un ennemi, mais qui condamnait aussi racisme et antisémitisme. Ces grandes fêtes populaires, qui rassemblaient dans une même communion bardes et clergé local, avaient lieu le troisième dimanche de juillet ; elles se perpétuent encore de nos jours.

On a beaucoup écrit sur le nationalisme breton de cette période, sujet complexe car il avait des courants de droite et de gauche. Et si la fusion entre Blancs et Rouges était impossible, ils se rejoignaient quand même sur une grande idée : la préservation de la langue bretonne. Chez nos grands-parents la barre à droite toute, était très proche de l’URB, créé à Morlaix en 1898 par A. Le Braz et Charles le Goffic, mouvement qui eut aussi dans ses rangs le chanteur (trop) francophone, fort apprécié à la maison, Théodore Botrel (1868-1925), auteur du Petit Grégoire et de La Paimpolaise. Ce parti était opposé au fasciste et, plus tard résolument collaborateur PNB (Parti National Breton), créé en 1931 et avec qui il ne doit pas être confondu.

C’est ce même PNB qui fut au centre d’une rocambolesque affaire montrant à quel point ses liens étaient étroits avec les Nazis. Elle eut pour décor la Plage des Sables Blancs, à Locquirec, à portée de canon de Saint Michel où un thonier, le Gwalarn (vent de noroît) s’était échoué au cours de la nuit du 8 au 9 août 1939 [Note : La déclaration de guerre de la France à l'Allemagne date du 3 septembre 1939]. Ce bateau transportait des caisses d’armes et de munitions en provenance d’Allemagne, chargées en Pologne avec la complicité de l’Abwehr [Note : Service de Renseignements de l'Etat Major Allemand] à destination des nationalistes bretons. Elles furent récupérées avant le lever du jour puis entreposées à Perros-Guirec, avant d’être cachées à l’Abbaye de Boquen, près de Plénée-Jugon, 22. Confisquées par les occupants, ces armes ne furent jamais utilisées par les autonomistes bretons.

En dehors de la vente des journaux, la boutique abritait aussi depuis 1926 la Cabine Téléphonique, jusqu’au 1er septembre 1933 où fut créée la première Agence Postale de Saint Michel (chez Jacob). L’antique standard en bois verni avec fiches et manivelle servait surtout à l’envoi et à la réception des télégrammes qui furent pendant longtemps le seul moyen de faire parvenir des nouvelles urgentes. C’est notre tante Lucie qui, sur sa bicyclette, portait les petits plis bleus, le plus souvent dans les hôtels, mais parfois aussi jusque dans les fermes.

Le vandale.

Nos grands-parents qui ne s’étaient jamais souciés d’enjoliver la façade de leur maison, entreprirent au mois de mai 1940 de l’enlaidir un peu plus. Tout cela parce que, lors de La Grande Guerre, la famille Kerempichon qui vivait à Paris avait connu la peur de 1914, quand Von Kluck, arrivé à 50 Km de la capitale, l’avait arrosée de ses canons à longue portée. Les vitres en ce temps où les vitriers étaient ambulants, étaient fragiles et minces et il fallait les préserver des ondes de choc qui pouvaient blesser les personnes se trouvant à proximité. Nos grands-parents avaient retenu la leçon et sans doute voulurent-ils montrer au village qu’ils avaient déjà connu la guerre. C’est ainsi que notre maison, déclarée en zone de combat, vit illico ses portes et fenêtres barrées de bandes de papiers bruns en forme de X. Si ces protections de défense passive, les seules du bourg, ont surtout amusé nos voisins, elles furent aussi à l’origine d’un bien vilain geste de la part du très jeune enfant que j’étais.

Ce souvenir m’est revenu parce qu’il fut réactivé très longtemps après par ma mère. Et là, force est d’invoquer les mystères de la mémoire qui n’a pas retenu de cet évènement la magistrale fessée que me donna mon grand-père, mais seulement le souvenir de mes gestes. C’est ainsi que, mu par je ne sais quelle pulsion vandale, aux motivations (j’ose l’espérer) ludiques, pulsion née dans un cerveau immature au cours d’une phase aujourd’hui reconnue comme la plus critique de son développement… à moins que ce ne fut la manifestation d’une noble révolte enfantine face à un inacceptable enlaidissement de notre demeure, ce dont je doute fort, j’avais entrepris de briser les vitres de la boutique, à l’aide d’un long bâton. Que le Ciel me pardonne d’avoir commis ce jour-là les seuls dégâts que la Deuxième Guerre Mondiale ferait subir à notre maison !

L’Aéroclub de la Côte de Granit.

Georges Daniel a des souvenirs autrement plus intéressants que moi car il est âgé de quinze ans le 19 juin 1940 quand il voit arriver nos tout premiers allemands : deux hommes vêtus de grands manteaux descendus d’un side-car. Avant-gardes d’une armée à l’organisation exemplaire, ils demandent en français où est la Mairie et y apposent, toute fraîche sortie du camion imprimerie qui suivait de près, la première d’une longue série d’affiches bilingues. Mission accomplie, ils entrent dans le bar tout proche de l’Hôtel de la Plage pour s’y faire servir des bocks payés rubis sur l’ongle… en marks !

Théodore Ruvoën, lui, se souvient du jour où quatre Stukas ont piqué vers la plage, ignorant qu‘il s’agissait là d’un vol de reconnaissance sur la Lieue-de-Grève classée dans la liste des aérodromes. Pour preuve, les modestes installations comprenant un hangar et un bar-restaurant, seront, elles, investies par des hommes en uniforme bleu, des fusiliers marins, parce que les Allemands qui avaient avant la guerre cartographié la France jusque dans ses moindres recoins, avaient placé ce minuscule aérodrome, sous la responsabilité de la Kriegsmarine, comme les bases d’hydravions.

C’était là faire un bien grand honneur à un terrain exclusivement réservé à l’aviation de loisirs. On sait qu’il avait été créé en 1934 par un as de la Première Guerre, le Cdt. Marcel Coadou, qui avait obtenu l’autorisation de faire atterrir des avions légers sur la partie haute de la plage. Cet aérodrome très original appelé Aéroclub de la Côte de Granit, le premier de la Côte Nord de Bretagne, accueillera de grandes fêtes aériennes au cours des étés 36 et 38.

Les hommes en bleu seront vite remplacés par des hommes vert-de-gris qui, sans attendre, raseront toutes les installations pour n’en laisser que des fondations connues dans le pays sous le nom de Garage d’Avions. Quant à la Luftwaffe, elle préféra Servel, près de Lannion, pour y créer un aérodrome destiné dans un premier temps à accueillir les Stukas de son Unité de Surveillance Côtière [Note : Küstenfliegergruppe GR 606, transféré sur le front en juin 1941 (Archives Militaires de Fribourg]]. A l’évidence, les Allemands ne souhaitaient pas continuer à proposer des baptêmes de l’air sur la Lieue-de-Grève !

Chevaux et bains de mer.

Comme ce fut le cas pour l’invasion de la Pologne, l’Armée Allemande de 1940 a pu donner l’impression qu’elle se déplaçait à la vitesse de ses panzers, mais cela ne correspond pas à la vérité : les engins motorisés n’étant que des éléments de pointe, c’était le pas des lourdes bottes des fantassins tirant par la bride une multitude de chevaux qui déterminait la longueur des étapes quotidiennes, en moyenne trente kilomètres… comme dans l’Armée Française ! Sauf quand, dopés à la Pervitine, l’amphétamine largement distribuée lors de la Campagne de France, ils pouvaient aligner jusqu’à soixante kilomètres.

C’est donc bien loin derrière les premiers side-cars, que notre village verra arriver des batteries d’artillerie hippomobile qui établiront leurs quartiers autour de l’Ancienne Gare. Quatre canons de 88, m’a dit Théodore, seront positionnés à la ferme de Kerhuel, à la force des chevaux : il en fallait huit pour tirer une seule pièce.

Hélas pour nombre de ces chevaux partis de la Hesse ou du Palatinat, Saint Michel allait être le terminus de leur glorieux périple : après avoir perdu des hectolitres de sueur au cours de leur longue route sous le soleil du mois de juin, ils avaient, en grand besoin de sel, ingurgité du sable de mer malencontreusement répandu sous la paille de leurs litières. Les palefreniers allemands auraient dû se méfier de ce sable de la Lieue de Grève, car le résultat fut catastrophique, entraînant la mort par occlusion intestinale de trente à quarante chevaux, dont les énormes cadavres, pattes en l’air, jonchèrent les prairies. Ils furent remplacés par des bêtes réquisitionnées qui, cette fois, afin de ne pas connaître le même sort, eurent à des litières posées, comme l’a vu Denise Le Bras, non plus sur du sable, mais… du parquet !

Ce furent là les premières réquisitions et cela n’était pas près de s’arrêter. Cela ajouté à la mise en place immédiate d’une administration militaire pour diriger toute notre vie civile, le pays dut rapidement se rendre à l’évidence : les Allemands s’étaient installés dans la durée. Témoin, leur vie réglée comme dans leurs casernes. Avec chez nous un grand plus pour les blonds guerriers : le plaisir d’aller au bain, cheveux au vent, en short, serviette sur l’épaule, au pas, et toujours en chantant. Et ils chantaient bien ces Allemands quand ils descendaient à la plage, si bien qu’il est impossible d’oublier un de leurs grands classiques, aux paroles plus grivoises que guerrières, le chant de marche Ein Heller und ein Batzen, dont le mémorable refrain : « Heidi Heido Heida… » se terminait en chœur sur un impressionnant décrescendo de basses viriles : « Ha Ha Ha Ha… ! ».

Le papa prisonnier.

Ma sœur et moi, avec d’autres enfants sans papa, devions donc partager avec ces nouveaux touristes notre terrain de jeux heureusement immense, la plage où, dès les beaux jours, notre mère nous accompagnait. Cela a commencé en l’été 1940 où elle attendait, comme tout le monde, le retour imminent des prisonniers, loin de se douter qu’elle allait y passer quatre autres printemps et quatre autres étés seule avec ses enfants. C’est à partir de 1941, quand elle eut compris que la séparation serait longue, très longue, qu’elle a demandé à des amies, femmes de prisonniers, de nous photographier tous les trois. Ainsi, notre père, d’abord dans le stalag VIII A de Görlitz en Silésie, puis dans un kommando de cordonniers à Glatz, pouvait-il revoir son clocher et suivre l’inéluctable transformation de ses enfants, avant de s’attarder en secret le soir sur le sourire mélancolique en forme de message d’amour de son épouse.

Certaines de ces photos étaient épinglées en évidence au-dessus de son châlit, alors que d’autres étaient serrées, une vieille habitude, dans son missel édité à l’intention des soldats catholiques. Ce « Soldat du Christ, Carnet de prières des mobilisés », signé par le Cardinal Verdier, Archevêque de Paris en septembre 1939, les « KG » (comme écrit en grandes lettres blanches sur leur dos) dans leurs stalags ont eu tout le temps de l’apprendre par cœur et d’en apprécier l’humour. Ainsi, pour ne citer que les lignes en petits caractères à la page du calendrier des messes : On a donné les dates pour trois ans pour que bien après votre retour dans vos foyers vous puissiez utiliser encore votre missel de soldat ! Et, plus fort encore, cette phrase relevée dans un chant : « … quand sonneras-tu l’heure…de la Victoire ? ». Là, notre père, malgré son respect pour les textes sacrés, avait barré le dernier mot pour le remplacer par …du Retour !. Il ne faut quand même pas exagérer !

Sur une de ces photos prise comme beaucoup d’autres, sur la plage, près du regretté Rocher Rose à la fin de l’été 1943, on voit assis au premier plan, notre mère, nous deux et d’autres enfants ; le fond d’écran est le Saint Michel des cartes postales, avec son église et, surprise, entre ces deux plans, un petit groupe de jeunes gens jouant au ballon le torse nu. Ce ne pouvaient être des estivants et encore moins des joueurs de l’équipe de foot locale qui, s’ils n’étaient pas dans les camps de prisonniers, étaient dans les maquis. Ces hommes, dont on peut dire qu’ils étaient de type aryen, appartenaient à la 266ième Division d’Infanterie arrivée au début du mois de juin et ils avaient déjà un beau bronzage. Notre mère, pour qui les soldats faisaient partie du décor, expédia cette photo vers le stalag, sans penser au trouble qu’elle pourrait provoquer chez des prisonniers que de méchantes langues traitaient volontiers de « cocus ». Notre papa, lui, eut sans nul doute un pincement au cœur en voyant ses vainqueurs sur la plage où quelques années plus tôt il jouait au ballon ou se promenait en amoureux avec sa jeune épouse !

Curieuse photo qui aurait pu intéresser la Propagandastaffeln, tant elle était proche dans son inspiration de l’une des plus célèbres affiches de l’Occupation : « Populations abandonnées, faites confiance au soldat Allemand ! », où figurait un grenadier sans casque, portant dans les bras un garçonnet de mon âge – honneur aux petits mâles, futurs guerriers - se délectant d’une tartine sur laquelle lorgnaient deux gamines !

A Saint Michel, où je n’ai pas le souvenir de soldats allemands nous distribuant des tartines, on n’a cependant pas oublié la bonne action accomplie par l’un d’eux : un jeune homme se baignant imprudemment à marée montante dans le ruisseau du Kerdu fut un jour sauvé de la noyade par un de ces sportifs bien entraînés.

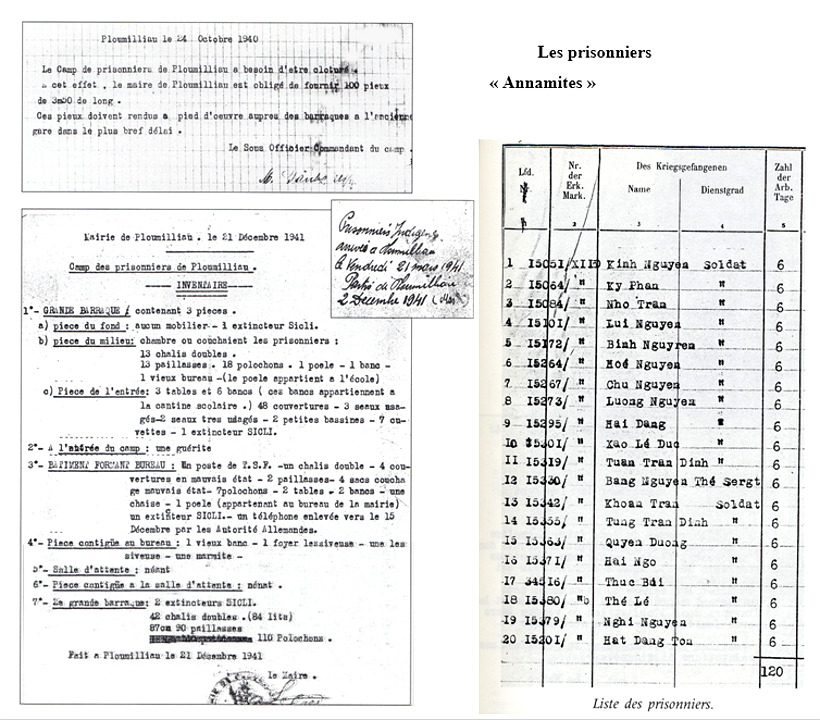

Les prisonniers « Annamites ».

On ne saurait parler de ces années d’occupation sans rappeler des faits qui ont eu pour cadre à la fois Ploumilliau et Saint Michel. Il y avait à la déclaration de guerre de septembre 1939 environ 20 000 travailleurs indochinois que la France avait fait venir essentiellement pour les usines d’armement. Au moment de la Campagne de France en mai 1940, 8000 furent mobilisés dans les troupes « indigènes » de l’Armée Française sous le nom de « tirailleurs annamites » (en majorité originaires du Tonkin). Après avoir vaillamment combattu, ils ont fait partie de l’énorme masse des prisonniers de guerre français, mais comme pour les Allemands il était hors de question que des races inférieures « polluent » le Reich, ils ont été maintenus en France avec nos soldats africains. C’est ainsi que vingt d’entre eux seront logés dans des baraquements construits à leur intention à Ploumilliau, près de l’ancienne gare, avant d’être dispersés dans les fermes comme ouvriers agricoles, dont à Saint Michel un petit groupe à la ferme de la famille Cresseveur (Kermorvan). La durée de leur séjour est connue : du 21 mars 1941 au 2 décembre 1941, ce qui est très court, ces hommes avec 4 500 de leurs compatriotes, ayant été libérés grâce aux accords passés entre la France de Vichy collaborationniste et le Japon, pays de l’Axe, qui avait, avec notre « permission », installé des troupes en Indochine dès l’été 1940. Grâce à quoi ces tirailleurs connurent un bien meilleur sort que leurs compagnons d’Afrique Noire, puisqu’on leur accorda la possibilité de renter dans leur pays, même si, en l’absence de liaisons maritimes, ce retour ne fut effectif qu’en 1948.

Les journaux officiels de la Collaboration ont relaté en quelques lignes ces faits demeurés marginaux et qui intéressaient peu les français bien plus préoccupés par les restrictions que par le destin de leur Empire Colonial !

Ferme de Kermorvan 1941 (à droite Albert et Joseph Cresseveur le plus à droite).

« LA MICHE DE PAIN ».

L’Occupation a été marquée par une des plus grandes punitions que l’on puisse infliger à une population : le couvre-feu. Imposé très tôt en zone occupée avec, parce que cette guerre était aussi dans les airs, un blackout total. Ainsi, sous peine de coups de poing sur les volets par les deux hommes de la patrouille dont les bottes cloutées martelaient le sol en cadence, un des bruits inoubliables de cette guerre, chaque soir nous devions tirer les rideaux pour masquer la lumière de nos faibles ampoules. Et, curieusement, les longues soirées du printemps et de l’été étaient les plus difficiles, ces heures délicieuses où, en temps de paix, on s’attarde pour profiter du soleil en famille ou avec des amis. Hors des maisons où les humains s’étaient claquemurés, il n’y avait plus que les oiseaux ; et, quand ils avaient eux-aussi cessé leurs gazouillis, c’est un silence de tombe qui s’abattait sur un monde triste et si immobile que les chiens avaient perdu toute raison d’aboyer. Au point que, jusque dans les demeures, l’habitude d’élever la voix et plus encore de chanter, s’était peu à peu perdue. A cause de cela, (ou grâce à cela), les veillées en famille avaient pris une grande importance.

Pour nous, les enfants, les soirées les moins tristes étaient celles où notre grand-père posait sur la table à peine débarrassée du dîner, un gros livre « La Miche de Pain » (à ne pas confondre avec « La Mie de Pain », association caritative), une pitance purement spirituelle bien faite pour nous aider à oublier l’indigence de nos nourritures terrestres. Ce livre faisait partie d’une série d’ouvrages religieux illustrés à l’intention des enfants où notre préférence allait à l’Ancien Testament lu et commenté par un grand-père dont nous savions combien était grande sa culture religieuse.

Ecrites en 1938, ces pages de l’Histoire Sainte très naïves dans leur présentation, reposaient sur des bases fondamentalement moralisatrices inspirées de la pensée de Saint Thomas d’Aquin selon laquelle l’homme enfoncé dans le péché ne peut obtenir sa rédemption que de Dieu et des Anges. Heureusement, cette terrifiante notion de péché rabâchée page après page, n’a pas réussi à masquer le merveilleux des récits de l’Ancien Testament où le Peuple Juif avec son histoire faite de victoires, de défaites, d’exodes, de mises en esclavage, était pour nous un peuple de légende… ce qu’il n’eut pas fallu crier sur tous les toits !

Si donc tout allait bien avec les immenses héros, Samson, Josué, David… et les grands prophètes Daniel, Isaïe, Jérémie… les choses se compliquaient pour notre grand-père quand il devait expliquer l’image d’Epinal (il y en avait une à la maison !) du « Juif Errant ». Là, il s’est contenté de nous dire que si cet homme avait était condamné à une errance sans fin à travers le monde c’était parce que lui et son peuple avaient mis à mort le Fils de Dieu, ce qui nous parut un châtiment plutôt mesuré, eu égard à l’énormité de la faute. A noter que François, le savetier de Saint Michel, s’est toujours gardé, mais peut-être ne le savait-il pas lui-même, de nous dire que l’homme à l’origine de cette légende était… un cordonnier juif de Jérusalem nommé Ahasvérus, qui aurait refusé (en crachant !) d’aider le Christ montant vers le Golgotha chargé de sa croix !

Dans la France de l’Occupation, les grandes persécutions de la capitale où vivait la plus grande partie des Juifs de France n’avaient pas fait la une des journaux de Province et les quelques vieilles dames aux noms à la consonance suspecte qui vivaient à Saint Michel, jamais ne furent inquiétées. Car l’antisémitisme radical et militant n’existait pas dans la population française, au contraire des pays d’Europe de l’Est où d’importantes communautés juives étaient partout implantées ; il était en France le fait d’hommes politiques et d’une poignée d’intellectuels, l’honnêteté obligeant à reconnaître qu’il y en eut en Bretagne de vrais antisémites dans certains mouvements autonomistes.

Quant aux hauts responsables de l’Eglise Catholique de France très écoutés chez nos grands-parents, s’ils sont demeurés hostiles à leurs adversaires traditionnels, les Francs-Maçons et les Communistes, ils ont largement pris position en 1942 contre l’Antisémitisme de l’Etat Français en dénonçant « l’inhumanité des internements et déportations d’Israélites ». Et, pour accueillir leurs enfants abandonnés, il y eut, on le sait, un grand nombre de chrétiens (prêtres, religieux et religieuses, pasteurs…).

La Préfecture des Côtes du Nord, aux ordres de Vichy, a recensé les familles juives du département : 15 à Saint Brieuc. De juillet 1942 à mai 1944, furent déportées à Auschwitz : 34 personnes, dont 8 enfants de 3 à 15 ans [Note : Archives de Yadvashem].

Pendant ce temps, les familles catholiques, même si elles avaient faim, étaient à l’abri des sélections et pouvaient continuer à célébrer leur religion et à en instruire leurs enfants. A la maison, notre grand-père avait vite compris notre intérêt pour l’Ancien Testament au souffle digne des plus grands récits de l’histoire humaine. De quoi nous faire oublier le Nouveau Testament et la Vie de Jésus, bien fades en dépit des miracles comme celui de marcher sur les eaux ou de changer l’eau en vin.

Il ne pesait donc pas bien lourd l’Evangile face à David et Goliath, Samson tuant mille Philistins à coups de mâchoire d’âne, Judas Macchabée et ses combats, les murailles de Jéricho, le sac de Jérusalem par Nabuchodonosor… Et face aux prophètes dont notre préféré, Jonas qui, envoyé par Dieu pour prêcher aux païens de Ninive, se dérobe à sa mission et monte dans un bateau en partance pour Tharsis, à l’opposé de Ninive. Mais une grande tempête se lève et le bateau menace de couler. Tiré au sort, il est jeté à la mer par les marins qui voient en lui le responsable de ce déchaînement. Miracle, il est avalé par un énorme poisson qui va le garder trois jours et trois nuits dans son ventre avant de le rejeter sur le rivage. Cette histoire nous touchait particulièrement car il y eut un jour l’échouage sur notre plage d’un marsouin que, l’imagination aidant, nous avions assimilé au grand Léviathan.

Une autre légende nous captivait, celle de Job, un homme riche mais bon que Dieu avait décidé de mettre à l’épreuve : après avoir tout perdu, atteint de la lèpre, son corps n’est que pourriture et il doit, étendu sur son fumier, gratter les croûtes de ses plaies avec, inoubliables images, des morceaux de pots cassés ! Pourtant il ne perd pas la foi et Dieu cesse enfin de le tourmenter, le guérit et, en récompense (!), lui envoie sept fils et trois filles (il en avait un nombre identique avant ses malheurs) et lui permet de vivre encore cent quarante ans !

C’est ainsi que chaque soir une ou deux de ces histoires merveilleuses nous ont aidés à tenir le long siège de l’Occupation.

DORYPHORES, PEAUX DE LAPINS ET SEMELLES DE BOIS.

Quand elle est arrivée à la Pointe du Raz à la fin du mois de juin 1940, l’Armée Allemande avait tout lieu de se réjouir car jamais elle n’était allée aussi loin. La Bretagne qui, on ne le dira jamais assez, n’avait pas connu d’envahisseurs (Français mis à part !) depuis les légionnaires romains, n’a donc pas connu de grandes batailles, mais elle était en fin de parcours... et la guerre était déjà perdue.

Ainsi l’installation des Allemands, sourire triomphant et arme à la bretelle, n’a-t-elle pas profondément bouleversé la vie des jeunes Bretons ni contrarié la fin de leur année scolaire, pas plus qu’elle ne contrariera en septembre, une rentrée qui promettait d’être encore moins réjouissante que les précédentes. Impossible en effet pour ceux qui ont connu cette époque, d’oublier combien sévère était la discipline dans les écoles communales, ces bâtisses construites sur le même moule dans lesquelles, personne n’ayant jugé utile de les égayer, la seule note de couleur était celle de l’encre violette qui maculait les doigts des petits écoliers. Et ce n’est pas en ces grises années que les choses allaient changer !

Quant à l’Occupation, il ne faudrait pas imaginer que les petits français l’ont passée à observer la Deuxième Guerre Mondiale en taillant des flûtes de roseaux, ce serait mal connaître ce qu’a toujours été l’Ecole Publique (ou Privée). J’oserais presque dire dommage pour ceux qui vivaient là où il se passait toujours quelque chose, comme dans notre petit village du Trégor, dans la Zone Côtière Interdite, Saint Michel-en-Grève, où il était impossible de faire un pas sans croiser un soldat, un cheval ou un véhicule allemand. Un grand merci donc à l’Ecole républicaine qui nous a épargné la honte d’être une génération d’ânes bâtés ! Revers de la médaille, les leçons d’Histoire in vivo c’était seulement le jeudi, jour de congé et le dimanche. Sauf exceptions.

Et des exceptions, il y en eut ! Comme cette directive sans précédent en parfait accord avec le retour de la Patrie à sa valeur fondatrice, la terre : les écoliers de France réquisitionnés (le terme allait faire fureur) iront aux champs avec leurs maîtres pour y cueillir… des doryphores. En effet, des millions de ces coléoptères arrivés dans les fourgons allemands avaient envahi nos champs de pommes de terre. Une autre invasion, comme s’il en était besoin, qui valut illico à nos occupants qui en réalité n’y étaient pour rien, le surnom de « doryphores », cela ne leur en faisait jamais qu’un de plus !

Pour accomplir sa mission chacun de nous eut droit à une boite de conserves qui avait (avant-guerre !) contenu petits pois, haricots verts ou confiture. L’opération nous fut présentée comme une leçon de choses et je pense que je n’en eus rien retenu si elle n’avait stimulé, et avec quelle violence, mes sens immatures. J’en comprends mieux aujourd’hui que la répugnante manipulation des insectes aux élytres jaunes et noirs et la vision de leur amas grouillant dans un jus jaunâtre qui souillait nos mains, nos blouses et nos sabots, dans une insupportable puanteur, se soient gravées d’une manière aussi inaltérable dans mon jeune cerveau, mais ces souvenirs sensoriels-là, c’était quand même autre chose qu’un arrière-goût de madeleine !

Les corvées s’achevaient par une crémation... pour les doryphores... et pour nous par la distribution de biscuits vitaminés, les « Biscuits Pétain » dont nul ne garde un souvenir ému.

On nous avait bien sûr soigneusement caché que le but de ces grandes manœuvres Kartoffeln était de régaler de purées et de frites les enfants... de nos ennemis.

L’Ecole de Saint Michel en octobre 1944.

Note : Voici les seuls noms connus à ce jour (9/2023) : 3ème rang : de gauche vers la droite : ? + ? + ? + François Guelou + Robert Jacob + ? + Yves Kerempichon + René Conan + Théodore Faujour + la maîtresse Mus ; 2ème rang : de gauche à droite : ? + Annie Pichon (Non, erreur) + Annick Thos + Jeannine Nédélec + Yvette Person + ? + ? + ?+ Genevieve Kerempichon + Paulette Lecaer + ? ; 1er rang : de gauche à droite : ? + Yvon Duguen + ? + Annik Kerdudo + Yvette Faujour + Nelly Le Bars + Françoise Guillou + ? + ? + Eugene Le Lay + Michel Kerdudo..

Nos ennemis, c’étaient les soldats de la Wehrmacht visiblement bien nourris, qui nous offraient des bonbons et draguaient nos mamans de « Jolie madame ». Heureusement, cela n’a pas duré bien longtemps car leurs bonbons étaient « empoisonnés » et leur galanterie, eux qui, après avoir battu nos papas à plate couture, les avaient expédiés sans espoir de retour aux quatre coins de leur Reich (pour notre père la Silésie), est devenue insupportable à nos mères.

Mais en ce début de l’Occupation ils étaient sûrs de prendre racine tant la supériorité de leur armée avait été écrasante. Et cette supériorité, les Français allaient avoir tout le temps d’en mesurer les points forts, l’esprit de corps et la condition physique, grâce aux entraînements-spectacles imposés partout jusqu’aux plus petites unités. Comme à Saint Michel quand la compagnie d’infanterie locale obligeait le village à se claquemurer les jours de Kriegsspiele (jeux de guerre).

C’est pendant l’un de ces exercices de combats de rue, qu’un soldat fit irruption (en s’excusant !) dans la boutique de nos grands-parents pour recharger son fusil avant de s’éloigner d’un bond et faire feu (à blanc) à l’abri du calvaire jouxtant la maison. Pendant quelques instants, l’homme (pas si jeune, je m’en souviens) est resté tout près de moi. Culasse du Mauser ouverte en deux clacs, pouce qui engage la barrette de cinq cartouches, culasse refermée en deux autres clacs... gestes rapides, automatiques. De telles scènes fascinent les jeunes garçons, on le voit encore dans les pays en guerre. Chez moi elle fit germer la décision de fabriquer un fusil : un morceau de bois, un tube métallique, un élastique et des boulettes de papier mâché... pour un piètre résultat qui ne m’empêcha pas de parader, arme en bandoulière gamelle à la ceinture, devant ma sœur, mon unique spectatrice. Ne me manquaient que l’étui de masque à gaz, la grenade à manche, la baïonnette et le ceinturon à la boucle gravée : Gott mit uns !

En précisant ici, soit dit en passant, que les Allemands nous les appelions toujours les Allemands ou, comme le faisaient discrètement les adultes, par un de leurs nombreux surnoms, mais jamais dans le langage courant nous n’employons le mot Nazis. Ce terme sera généralisé plus tard partout dans le monde et à coup sûr chez les Allemands d’Allemagne où il est bien avéré que presque personne n’avait été Nazi !

François Kerempichon et ses petits enfants Yves et sa soeur Geneviève.

Bien sûr, j’eus préféré d’autres modèles que ces soldats vert-de-gris dont tout jusqu’à l’odeur (leur insecticide) inspirait la défiance. Mais nous n’avions jamais vu de soldats français et cette guerre était trop pleine de contradictions pour ne pas laisser perplexe un jeune gamin. Ainsi, on m’avait bien expliqué que les jeunes gens que je regardais, médusé, passer en chantant « Heidi, Heido, Heida » lorsqu’ils descendaient à la plage pour se baigner et jouer au ballon, étaient les mêmes que ceux qui, le lendemain, troquaient leurs costumes de bain pour des tenues de combat, mais malgré cela je ne réussissais pas à ne voir en eux que des ennemis, seulement des ennemis.

Les seuls allemands qui inspiraient une terreur sans nuances (y compris aux leurs !) avaient sur la poitrine une plaque suspendue à une chaine, les Feldgendarmes. J’étais avec ma sœur chez nos voisins d’en face quand deux d’entre eux, vêtus de grands imperméables, firent irruption à la recherche de fusils de chasse que personne n’avait plus le droit de posséder. Le chef de famille avait attendu, blême, que se termine la fouille brutale et, heureusement pour lui, vaine de sa maison. A l’image de beaucoup d’enfants confrontés à une violence extrême ou à menace de mort, nous n’avons ni pleuré, ni cherché à fuir, nous sommes restés figés, pétrifiés.

Passés les premiers mois d’occupation, l’omniprésente et bien nourrie armée allemande n’a pas tardé à comprendre combien elle était indésirable. Pourtant, les hommes de la Wehrmacht n’étaient pas les seuls responsables de la grande disette qui frappait notre pays à l’agriculture si florissante. La raison principale était que nous avions été condamnés non seulement à payer d’énormes dommages de guerre, mais à littéralement nourrir l’Allemagne. D’où les restrictions et la mise en place rapide d’un système complexe de cartes d’alimentation établies par tranches d’âge, du bébé au vieillard, avec suppléments aux femmes enceintes et aux travailleurs de force. Mais, comme il était impossible de survivre avec ces seules rations, partout s’est mis en place un immense Marché Noir.

Et ce furent quatre années durant lesquelles, force est de le reconnaître, la préoccupation majeure des français et une grande part de leurs activités ont concerné…le Ravitaillement ! Car le pays avait faim, faim jusqu’à l’obsession. Une famine, une vraie, du jamais vu en France depuis des siècles. Avec pour conséquence immédiate un repli égoïste vers la famille et le clan familial devenus cellules de survie, au prix d’un retour à une forme de vie semi tribale où le troc était la monnaie principale. Pour un grand pays, le changement était d’importance, la France occupée ressemblant peu à peu à un immense ghetto où, comme dans les ghettos, à la faim se sont ajoutés interdictions d’entrées et de sorties, contrôles incessants d’identité, brimades, arrestations, trafics en tous genres, dénonciations, exécutions sommaires…

La notion de charité n’avait cependant pas disparu, mais le plus souvent elle se contentait de sauver les apparences dans une commisération de façade purement verbale... y compris dans les petits villages où pourtant tout le monde connait tout de la vie de tout le monde. Pour beaucoup, survivre en ces années a donc un goût bien amer !

Ainsi, pour ceux qui n’avaient pas un bout de terre à cultiver, ceux qui n’avaient pas de famille dans les fermes, ceux qui étaient pauvres et n’avaient rien à troquer, les vieillards isolés des villes, les femmes seules avec des enfants, ceux qui ne voulaient pas perdre leur honneur à mendier, ceux, et plus encore celles qui refusaient la tentation de la collaboration … et bien d’autres encore, tous ceux-là ont connu la sous-alimentation. Et, à l’échelle d’un pays, cela faisait du monde ! Notre petite famille, je peux le dire sans larmoiement, avait certains de ces critères...

A ces problèmes de nourriture, s’en ajoutait un autre, heureusement moins dramatique, celui de l’habillement. Le textile en effet, faisait lui aussi l’objet de tickets de rationnement. Ce dont les jeunes enfants habitués à porter sans rechigner les vêtements imposés, ont évidemment moins souffert que les adultes. Même si parfois c’en était trop. Ainsi de ma sœur et de moi qui avions droit, en guise de maillots de bains, à d’informes lainages à bretelles faits au crochet par notre mère à partir de vieux pull-overs. Tant que la laine était sèche, il nous était possible de sauver les apparences, mais quelle honte au sortir de l’eau !

L’hiver et, ironie du sort, tous les hivers de la guerre furent très froids, nous n’étions pas plus élégants, mais au moins avions nous chaud. Et cela nous le devions pour une large part à la malheureuse gente lapine dont, par reconnaissance, je le lui dois bien, j’ai totalement et à jamais exclu la viande de mon alimentation. On sait en effet combien ces années furent cruelles pour ces gentils mammifères devenus, avec les poules (!), une des rares sources de protéines animales épargnées par les réquisitions : on n’a jamais vu, à ma connaissance, de trains de lapins rouler vers l’Allemagne ! Et, comme on en tuait beaucoup, on avait beaucoup de peaux. Toutes étaient gardées précieusement, ce qui n’était pas nouveau, mais, la préférence allant au blanc, on arrangeait des croisements de couleurs, comme le moine Mendel avec ses haricots ! Car les peaux blanches, retournées, bourrées de paille et séchées, étaient payées plus cher par les marchands de rues aux petites charrettes à bras (autre vieux métier disparu). Ne restait plus, après passage chez le fourreur, qu’à les faire assembler par sa couturière. Je préfère ne pas savoir combien de ces gentils rongeurs furent accrochés la tête en bas et saignés de la manière la plus horrible qui soit, l’énucléation de l’un de leurs fascinants yeux rouges, pour nous vêtir ma sœur et moi, quand on sait qu’il faut de 15 à 20 peaux pour un seul manteau d’enfant.

Chez nous, nous avions donc des peaux de lapins, mais il en était tout autrement pour leur viande ! Une excellente viande qui pourtant n’a jamais fait défaut pendant ces années de… vaches maigres où on a vu la cuniculiculture, plus facile et exigeant moins d’espace que l’aviculture, même s’il y avait aussi des poules partout, envahir les cours, les jardins et même les balcons ! Hélas, même au marché noir le lapin ce n’était pas donné !

Nos manteaux en peaux de lapins, février 1941.

A ce vaste chapitre des pénuries, il faut en ajouter une autre, plus surprenante et mal connue, celle de toutes les chaussures. S’il est facile de comprendre la rareté du caoutchouc, produit exotique réservé aux industries de guerre, on peut s’étonner que le cuir issu de nos terroirs, ait pu aussi faire défaut. Etait-ce parce que les peaux de nos bovins servaient à fabriquer les bottes, baudriers et ceinturons des soldats allemands et plus encore, les harnachements des nombreux chevaux de leurs armées ? Sans nul doute mais, conséquence directe, toutes les usines de chaussures de France ayant arrêté leurs productions, on usait jusqu’à la corde les godasses d’avant-guerre.

Je me souviens à ce sujet qu’il arrivait à notre grand-père, le cordonnier du village, de troquer contre une livre ou un kilo de beurre (destiné souvent au stalag du papa) un ressemelage au caoutchouc naturel « Wood-Mine », matériau rarissime dont il avait fort heureusement, car c’était là une de nos seules richesses, conservé quelques boites.

Apparurent les semelles de bois. Certaines étant astucieusement incisées afin de leur donner de la flexibilité, il était parfois possible d’y clouer les tiges de vieilles chaussures : de quoi rendre les galoches presque élégantes ! Ainsi le dimanche, les femmes dans leurs tailleurs cintrés, pouvaient-elles échapper à l’humiliation, bruit mis à part, d’aller à la messe en sabots. Quant aux bas, ceux de soie n’étant que des souvenirs et ceux de nylon de vagues espérances, les mollets féminins étaient nus dans des socquettes de laine, ce qui n’avait rien de laid, sauf que, je l’ai appris longtemps après, car à cet âge je m’intéressais plus aux fusils qu’aux dessous des dames, certaines élégantes insatisfaites de ce retour au scoutisme, teignaient sur leurs jambes… des « ersatz » de bas ! Je sais maintenant, après de discrètes recherches, que le colorant utilisé pour ces trompe-l’œil était de l’eau de chicorée (le café n’existait lui aussi que dans les rêves) et que parfois même une couture était, délicieux raffinement, ajoutée au crayon avec l’aide d’une amie. Il n’est donc plus pour moi qu’une question non élucidée et que je n’ose formuler parce qu’elle est un peu inconvenante : jusqu’où fallait-il remonter la jambe féminine pour atteindre le point haut de la sublime mystification ?

LES CROIX GAMMEES.

Le petit bourg maritime de Saint Michel-en-Grève, victime depuis les débuts de l’Occupation d’une présence militaire démesurée, avait pris l’habitude de vivre dans une sorte d’engourdissement craintif, quand un jour, un évènement qui n’avait pourtant rien d’exceptionnel le mit sens dessus dessous : un marsouin, peut-être confondu avec un sous-marin allemand par un aviateur allié ou qu’une explosion avait mis à mal, s’était échoué, mort, près de l'embouchure du Roscoat.

Telle une bourrasque de noroît, la nouvelle remonta la rue principale, déclenchant de proche en proche un grand mouvement en direction du rivage, comme au temps où les grandes gabares parties de Guyenne pour remonter vers l’Angleterre perdaient leurs pontées de tonneaux de vin, alors qu’il ne s’agissait cette fois que d’un méchant cadavre de mammifère marin qu’en d’autres temps on eut laissé pourrir sur place. Sauf que c’était la guerre et que le cétacé trépassé était porteur d’un pannicule graisseux de dix à vingt centimètres : un vrai trésor en ces années de vaches maigres... Et nos mères prirent la file une fois de plus pour avoir droit chacune à un quartier gluant aux puissants effluves marins. Nul besoin en effet d’être chimiste pour savoir que le mélange à chaud d’un corps gras avec une base, en l’occurrence de la soude, permet d’obtenir par saponification… du savon. La formule était vieille comme le monde et, devant la rareté de ce produit de première nécessité, elle avait été partout réactivée, comme dans nos ports bretons où on utilisait à cette fin les têtes de poissons. Passablement dégoûtés, ma sœur et moi avons assisté à bonne distance au méphitique équarrissage, certains que ce monstre marin ne pouvait être celui de Jonas, le prophète de l’Ancien Testament dont notre grand-père nous avait, un soir après le couvre-feu, conté la légende.

Tout de même, vu d’en haut, le spectacle des habitants d’une charmante station balnéaire se partageant une charogne sur le sable où quelques années plus tôt des touristes jouaient au croquet, avait quelque chose de tristement comique. Mais en temps de guerre ce n’est pas le ridicule qui tue le plus et pas un de ceux qui ont participé à la triste curée n’en a éprouvé la moindre honte, tellement le pays connaissait des privations infiniment plus graves que le manque de savon. Avec même, pour les gens de la côte, un handicap supplémentaire : l’Océan, champ de bataille, n’assurait plus le rôle nourricier qui avait toujours été le sien, les bateaux de pêche étant soit interdits de sorties, soit privés de carburant. Les conséquences en furent désastreuses en Armor où le manque de viande ne pouvait plus être compensé par les protéines des poissons et des crustacés.

Pire, car cela ajoutait aux difficultés de ravitaillement : toutes les côtes françaises étaient depuis octobre 1941 « Zone Interdite » de Dunkerque à Hendaye et sur une profondeur d’environ dix kilomètres (ce qui chez nous correspondait au tracé de la RN 12 et de la voie ferrée Rennes-Brest), la totalité du littoral étant découpée en Secteurs et Sous-Secteurs de Défense Côtiers chacun attribué à une unité militaire. Quant à la population française, elle était totalement sous la coupe des Allemands qui contrôlaient l’administration civile par la mise en place dans chaque ville et village de Kommandantur. En général installés dans les mairies, ce sont ces bureaux de triste mémoire qui octroyaient les autorisations – bilingues ! - d’entrées et de sorties de la zone côtière. Ainsi, ceux qui ne pouvaient y justifier d’un domicile devaient franchir une véritable frontière aux règlements d’une incroyable sévérité, tels, pour ne prendre que deux exemples : interdiction aux résidents de recevoir des visiteurs, même de leur proche famille et défense absolue aux propriétaires de villas ou maisons de vacances de s’y rendre.

La France allait ainsi vivre ce qu’elle n’avait pas connu depuis la fin de la Guerre des Gaules, l’occupation TOTALE de son sol par une armée étrangère. Si sous les Romains ce furent trois siècles de pax romana qui, in fine, furent globalement bénéfiques, avec les Allemands ce fut très court et totalement négatif, quand on sait qu’en plus de l’heure de Berlin, un moindre mal, ils ne nous ont apporté que les Ausweis (en français cartes d’identité) et une multitude de lois destinées à gérer notre quotidien jusque dans ses moindres détails. Claironnées en place publique par le garde-champêtre, elles étaient ensuite placardées en version bilingue afin que nul n’ignore comment se dit « Sous peine de mort » dans la langue de Goethe ! Mieux valait en rire, comme lorsqu’il nous fut rappelé, sans une once d’humour, que nos plages étaient « interdites aux estivants et aux baigneurs » !

Mémorable et surprenante, car pour une fois il ne s’agissait pas d’un verboten mais d’une autorisation, cette annonce de juillet 1943 (cf. « Un siècle en Trégor 1900-200 » N° spécial du « Trégor ») dans Le Journal de Lannion ! Dans la série : « Avis à la population du littoral », un appel était lancé à des volontaires pour réactiver un métier autrefois pratiqué sur toutes les côtes bretonnes et que la guerre avait fait presque abandonner, le brûlage du goémon. Le goémon était (est !) une richesse dont le ramassage par les paysans avait été réglementé par des lois datant de Colbert, des lois alambiquées qui faisaient une subtile distinction entre celui « de mer » réservé aux bateaux professionnels accrédités, celui « de rive », accessible aux seules grandes marées et celui « d’épave », le varech de nos plages. Or, en juillet 1943, sans explications, nos occupants décidèrent de réactiver la récolte des goémons de rive et d’épave dans le but d’en relancer le brûlage. L’enjeu pour eux était énorme, si l’on considère les avantages offerts aux ramasseurs. Qu’on en juge : produit payé au prix fort, délivrance gratuite de sels de potasse (pour faire du savon), de sabots, de kilos de clous (!)… Et même, totalement inimaginables : exemptions du STO, dispenses de réquisitions des chevaux, attributions supplémentaires d’essence ou de tabac ! La vérité est que le brûlage du goémon servait à fabriquer un produit dont l’Allemagne avait, pour ses multiples champs de bataille, un immense besoin, la teinture d’iode, cet excellent antiseptique déjà employé par les armées au siècle précédent. Et, sans doute, notre iode marin servait-t-il aussi à traiter les goitres par carence des régions reculées du Reich, comme les montagnes du Harz ou de la Bavière….