|

Bienvenue ! |

ANATOLE LE BRAZ ET LES SIENS |

Retour page d'accueil Retour "Vie et Oeuvre d'Anatole Le Braz" Retour Ville de Ploumilliau Retour Ville de Plestin-les-Grèves Retour Ville de Penvénan

En 1892, Anatole Le Braz publia son premier volume de vers : la Chanson de la Bretagne [Note : In-18° Rennes, Caillière, 1892. La 2ème édition parut en 1898 à Paris chez Calmann-Lévy], à laquelle l'Académie française attribua en 1893 le prix Archon-Despérouses. Il l'avait dédiée à son père, en « fils reconnaissant et respectueux » [Note : Anatole Le Braz sera nommé Chevalier de la Légion d'honneur en 1897 et Officier de la Légion d'honneur en 1914].

Ce ne sont pas là des épithètes sans grande signification. Anatole Le Braz est trop profondément breton, de race et de pensée, pour apporter le moindre démenti à cette assertion d'Ernest Renan, que la race celtique est avant tout « une race domestique » [Note : Cf. De la poésie des races celtiques (Revue des Deux-Mondes), 1er février 1854, pp. 473-506 ; réimprimée dans Essais de morale et de critique. Paris, Michel Lévy, in-8", pp. 375-456)]. Chez lui le sentiment de la famille est poussé très loin. Il n'est pas douteux que sa famille ait exercé une influence appréciable sur ses manières d'être et de penser.

Aussi m'a-t-il paru intéressant de consacrer les pages qui vont suivre surtout au père du poète, qui eut le malheur de perdre sa mère à peine âgé de dix ans.

***

A l'état civil son nom ne s'orthographie pas Le Braz, mais Lebras [Note : Quand, en 1888, il prononça à Lannion la conférence sur Brizeux que présida Renan, il est annoncé sous le nom de Lebras, professeur au Lycée de Quimper. Il est probable que ce sont précisément des vers de Brizeux qui l'auront poussé à transformer son nom. « Son nom serait Ar Braz, mais nous, lâches et traîtres, Nous avons oublié le nom de nos ancêtres » (Elégie sur la mort d'Auguste Le Bras). Il lui arriva même de signer, vers cette époque Ar Braz, un article paru dans la Revue des Traditions populaires. D'après de sûrs témoins, Anatole Le Braz a substitué dans son nom z à s pour ne pas l'entendre prononcer « brâ », comme un bras de mer]. La séparation de l'article et de l'adjectif bras, de même que la substitution du z à l's final ne constituent que des agréments, destinés à masquer un faux pseudonyme littéraire. Son père a toujours signé Lebras N. [Note : Son père s'appelait Nicolas-Marie Lebras] — et si, dans les actes de l'état civil que j'ai eus sous les yeux, Lebras est le plus souvent orthographié en deux mots, cette particularité tient essentiellement à l'humeur des secrétaires de mairie, mais nulle part n'est mentionné le z final, à moins que ce ne soit sur les actes du second et du troisième mariage d'Anatole Le Braz et sur son acte de décès à Menton, dont je n'ai pas eu une connaissance directe.

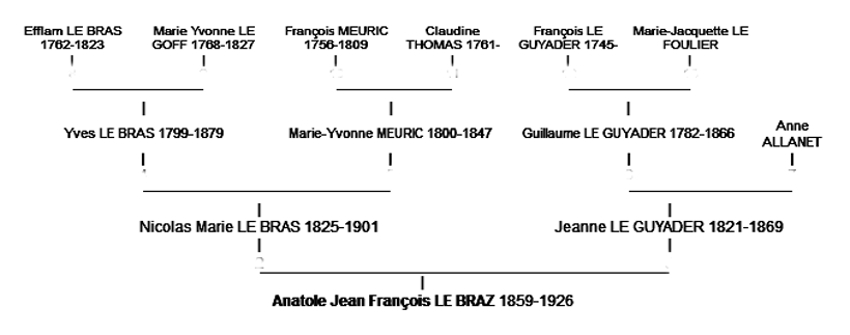

Anatole Le Braz est né à Saint-Servais le 2 avril 1859. Saint-Servais formait alors la partie la plus importante de la commune de Duault, dans l'ancienne Cornouaille. Quoiqu'il l'ait écrit, il n'est cependant pas ... un fils des monts adopté par la mer [Note : Dans Poèmes votifs : A Saint-Servais, p. 61] ou il ne l'est que fort peu. Son ascendance paternelle se trouve à Plestin (Plestin-les-Grèves), à proximité du Trégor finistérien, mais dans le Trégor du département des Côtes-du-Nord (aujourd'hui Côtes-d'Armor). A Plestin, c'est un saint trégorrois qu'on vénère, non pas saint Tugdual, fondateur du monastère de Tréguier, mais saint Efflam [Note : Cf. La grande Légende latine de Saint Efflam] qui, dans l'esprit des populations, comme, il l'avait déjà fait dans sa logette, a supplanté le pieux ermite Gestin, qui donna son nom à la paroisse puis à la commune.

Là se trouvait établi un modeste marchand, du nom d'Yves Lebras [Note : Ce marchand était peu instruit : il signe Y. Bras en majuscules maladroites], marié à une « ménagère », Marie-Yvonne Meuric, de deux ans moins âgée que lui. Le 30 juillet 1825, à onze heures du soir, était né de leur union un fils qui fut nommé Nicolas-Marie. Yves Lebras avait 27 ans, Marie-Yvonne Meuric, 25 ans [Note : Je dois la connaissance des actes relatifs à Yves Lebras à Plestin et à Nicolas-Marie Lebras, son fils, à Ploumilliau, à la grande amabilité de M. Jean Le Grand, de Ploumilliau, en 1955, élève-maître à l'Ecole normale d'instituteurs de Saint-Brieuc].

L'enfant, qui venait de naître, devait être le père d'Anatole Le Braz.

On est mal renseigné (du moins, faudrait-il faire des recherches plus approfondies qui risqueraient d'être vaines) sur les années scolaires de Nicolas-Marie. Il est permis de penser qu'il apprit le rudiment à l'école primaire de Plestin. Mais après ? Il n'est cependant pas douteux qu'il fut un élève d'élite, puisqu'il obtint à l'Ecole normale régionale d'instituteurs de Rennes une des vingt places réservées annuellement aux futurs instituteurs des Côtes-du-Nord (aujourd'hui Côtes-d'Armor).

D'un rapport d'inspecteur daté du mois de mars 1847, il ressort qu'il avait été nommé instituteur à Duault (mais l'école se trouvait à Saint-Servais) à la rentrée scolaire de 1846. Il n'avait que 21 ans. Bien qu'il n'eût encore que six mois d'exercice, l'inspecteur constatait que sa classe était « bonne », qu'à son traitement annuel de 250 francs s'ajouteraient 380 francs de rétribution scolaire par les élèves et 35 francs pour le secrétariat de la mairie. En dépit de sa jeunesse, quoique ses appointements eussent dépassé les 600 francs jugés alors nécessaires à l'existence décente d'un instituteur, ce même inspecteur le proposait au préfet pour une subvention de 70 francs, proportionnelle aux services rendus. Cette somme serait à prélever sur le crédit de 10.070 francs que le Conseil général des Côtes-du-Nord (aujourd'hui Côtes-d'Armor) avait voté pour l'amélioration du sort des instituteurs publics ruraux.

Refaisons le compte des sommes encaissées

par Nicolas-Marie Lebras, comme il dut le faire lui-même :

250 + 380 + 70 + 35,

cela faisait un total de 735 francs. Il dut se sentir presque riche.

Ah ! pensa-t-il peut-être alors, l'inspecteur déclare que je n'ai pas de charges. Ne suis-je pas capable d'en assumer et plus d'une ? Il se maria. Ce dut être en 1848, car son premier enfant naquit le 28 août 1849, et il n'était pas homme, on le verra bientôt, à « rechigner » devant les devoirs qu'impose la paternité !

Celle qu'il épousa s'appelait Jeanne Le Guiader [Note : Le nom de Jeanne Le Guiader est parfois orthographié Le Guyader suivant les caprices des secrétaires de mairie]. Fille d'un tanneur, Guillaume Le Guiader, et d'une jardinière, Anne Allanet, elle était née à Guingamp le 29 octobre 1821. Elle était donc de quatre ans plus âgée que son mari.

Le mariage ne fut célébré ni à Guingamp [Note : Je dois ces renseignements à la bienveillance de M. Henri Kerfant, maire de Guingamp, si attaché au passé de sa ville], ni à Duault. Peut-être le fut-il dans une des comunes suburbaines de Guingamp, Ploumagoar, Saint-Agathon, Pabu ou Plouisy ?

Anne Le Guiader exerçait la profession d'institutrice — sans doute une de ces institutrices qui donnaient dans la ville des leçons à domicile aux filles de la noblesse et de la bourgeoisie. Elle pouvait être une excellente auxiliaire pour son mari dont l'école était florissante. En fait elle le seconda durant tout le temps qu'ils passèrent à Saint-Servais, en dépit du développement rapide de leur famille.

Successivement naquirent Augustin-Louis-Marie, le 28 août 1849, — Anne-Marie-Françoise, le 10 novembre 1850 ; Yves-Guillaume-Marie, le 16 janvier 1853 ; Marie, le 23 juillet 1854 ; Jean-Marie-Louis-Toussaint, le 31 octobre 1856 ; Anatole-Jean-François-Marie, le 2 avril 1859 ; et, toujours à Duault-Saint-Servais, Marie-Yvonne, le 29 octobre 1860. [Note : Mes remerciements vont à M. Jouanno, directeur de l'école publique de Saint-Servais, qui a bien voulu dépouiller, pour m'être agréable, les registres de l'état-civil de Duault].

Jeanne Le Guiader allait encore donner un enfant à son mari, le huitième : Jeanne-Marie-Joséphine-Emélie, qui naquit à Ploumilliau, le 11 mai 1864. A ce moment, elle est âgée de quarante-deux ans et n'exerce plus les fonctions d'institutrice. L'état civil la qualifie de « ménagère », qualification qui, dans le Trégor, peut aussi bien s'appliquer à la maîtresse de maison qu'à la domestique chargée des soins matériels d'un ménage.

Anatole Le Braz fut donc le sixième enfant de la famille.

Voici au reste son acte de naissance tel qu'on peut le lire dans les registres de l'état civil de Duault.

Du troisième jour

d'avril mil huit cent cinquante-neuf, à deux heures du soir.

Acte de

naissance de Anatole-Jean-François-Marie Lebras, né le jour d'hier, à cinq

heures du matin.

Fils légitime de Nicolas-Maris Lebras, âgé de trente-trois

ans, profession instituteur public, et de Jeanne Le Guiader, âgée de trente-sept

ans, profession institutrice, demeurant à Saint-Servais.

L'enfant présenté à

l'officier de l'état civil a été reconnu être du sexe masculin.

La

déclaration de la naissance a été faite par Nicolas-Marie Lebras, père de

l'enfant, âgé de trente-trois ans, profession instituteur public, demeurant à

Saint-Servais.

Premier témoin : François Meltier, âgé de quarante-sept ans,

profession tanneur, demeurant à Guingamp.

Second témoin : Guillaume Le

Guiader, âgé de soixante-seize ans, profession de ex-tanneur, demeurant au

susdit Saint-Servais.

Lecture donnée de ce que dessus les comparant et

témoins ont déclaré signer : Meltier, Gme Le Guiader, Lebras N.

Constaté

suivant la loi par moi François Courtois, maire de Duault et officier de l'état

civil soussignant. — Courtois.

***

A la rentrée scolaire de 1861, Nicolas Lebras fut nommé à Ploumilliau, gros bourg du pays lannionnais, à quelques kilomètres seulement de Plestin, lieu de sa naissance.

... Si les miens m'ont

dit vrai, je voletais à peine

Lorsque entraîné par leur exode vers la plaine

J'abandonnai mon nid silvestre, un soir d'hiver,

Et, victime déjà promise à la

sirène,

Descendis avec eux aux pays de la mer ...

Depuis, fils de l'Argoat

émigré dans l'Armor ...

Ces quelques vers sont extraits du beau poème A Saint Servais, qu'on peut lire dans Poèmes Votifs (1926. Calmann-Lévy, Paris), le second et dernier recueil de poésies d'Anatole Le Braz que ses filles Maggie [Note : Mme Graff, décédée depuis plusieurs années] et Reine-Anne [Note : Mme Bouchage, à qui fut dédiée par son père la Chanson de Notre Reine-Anne (La Chanson de la Bretagne, pp. 217-218)] publièrent peu après la mort de leur père et dédièrent à leur belle-mère « Madame Anatole Le Braz », née Marie-Lucinda Davison qu'il avait épousée à Paris le 3 octobre 1922 à la mairie du 7ème arrondissement. [Note : Anatole Le Braz avait alors une demeure parisienne, rue José-Maria de Hérédia].

Oui, ses parents avaient « dit vrai » : « il voletait à peine », car il n'avait guère que deux ans quand ils l'amenèrent de Saint-Servais à Ploumilliau.

Fils d'un instituteur plestinais et d'une institutrice guingampaise, Anatole Le Braz pouvait-il, sans entorse à la vérité, se targuer d'être un « fils des monts » de Cornouaille et de l'être demeuré tout en ayant été « adopté » par la mer ?

Oui, sans doute.

Quoique nommé sur son désir à Ploumilliau, Lebras avait laissé à Saint-Servais le souvenir d'un excellent instituteur. Dès 1850, alors que Nicolas Lebras n'avait encore que vingt-cinq ans, l'inspecteur primaire jugeait sa classe « très bonne ». Au point de vue pédagogique, il ne devait pas démériter par la suite.

Aussi ne perdit-il jamais le contact avec les familles de Saint-Servais et de Duault, dont plusieurs avaient confié leurs enfants à ses soins.

De ce nombre était une famille Harnay, dont les enfants étaient nombreux, comme il était alors fréquent. Leurs parents étaient morts trop tôt pour les voir tous arrivés à l'âge adulte. Ce fut l'aîné François, à qui Anatole Le Braz a précisément dédié le poème A Saint-Servais, qui les suppléa avec bonheur.

Le « Claude Hernoy » qu'Anatole Le Braz a mis en scène dans l'Incendie du Vendredi-Saint [Note : Ames d'Occident (Paris, Calmann-Lévy, 1911), pp. 41 et suiv.] n'est autre que le jeune frère de François, Albert Harnay qui, après que le village de Saint-Servais eut été séparé de Duault pour former une commune particulière, en fut maire durant de longues années. [Note : En 1923, Albert Harnay, en récompense des longues années durant lesquelles il administra sa commune, fut nommé chevalier de la Légion d'honneur. Il reçut d'Anatole Le Braz une lettre extrêmement amicale et pleine de sentiments élevés que j'ai eu plaisir à lire chez Mme Le Bars, fille d'Albert Harnay, longtemps directrice de l'école publique de filles de Saint-Servais, actuellement en retraite à Saint-Brieuc].

Anatole Le Braz devait se lier étroitement avec Albert Harnay, quand, devenu homme, il reprit le contact avec son pays natal, « un village [essentiellement] forestier, un nid humain suspendu à la lisière moutonnante des bois » (Ames d'Occident, p. 42)

Il a négligé de nous dire à quelle époque exacte s'est effectuée la reprise de ce contact avec les contemporains de sa petite enfance. Mais il est assez facile de le présumer. Au mois d'octobre 1886, Anatole Le Braz, venant du collège d'Etampes où il avait enseigné la philosophie durant deux ans, avait été nommé professeur au lycée de Quimper. Il semblait à ce moment qu'il eût fortement oublié la Bretagne. Mais Luzel le ressaisit.

Archiviste départemental à Quimper, après avoir tâté du professorat, du journalisme et même de la magistrature, Luzel était connu comme l'auteur de l'important recueil de chants populaires, Gwerziou Breiz Izel. Mais les gwerziou n'offrent qu'un des aspects de la veine chantante exploitée par les bardes gyrovagues et presque toujours illettrés qui se produisaient dans les foires et dans les pardons. Luzel songeait à une publication parallèle des soniou. Ploumilliau n'est éloigné que de quelques kilomètres de Plouaret, où revenait volontiers Luzel, qui y était né au manoir de Keramborgne et où il avait des parents. Plouaret était un des centres d'où il rayonnait vers les vieilles conteuses du Trégor dont la plus renommée fut sans conteste Marguerite Philippe (Marc'harit Fulup) de Pluzunet, et vers des collaborateurs bénévoles. Parmi ces derniers, dans cette région immédiatement voisine de Plouaret, s'était distingué Nicolas Lebras dont les curiosités folkloriques étaient de bon aloi. Les deux hommes s'étaient liés d'amitié inter pocula, non qu'ils fussent particulièrement amis, ni du cidre local, ni de l'hydromel de Plouaret et de Plounévez-Moëdec qu'on appelle là-bas nersus ; mais des Bretons, se trouvant réunis, ne peuvent se retenir de « trinquer ».

Quand, après de brillantes études au lycée de Saint-Brieuc, Anatole Le Braz devint, à Paris, boursier au lycée Saint-Louis, son père, qui enseignait alors à Penvénan, pria Luzel de le recommander dans la capitale à quelque ami breton.

On aurait pu penser qu'il l'aurait adressé à Renan, qui aimait la visite des jeunes, et auquel le liait une grande amitié. Il n'en fit rien. Il le recommanda à celui qui aimait se faire passer pour le factotum de Renan, à Narcisse Quellien avec lequel il se brouillera d'ailleurs après l'échec relatif du Dîner celtique de Quimper [Note : Cf. Léon DUBREUIL. Autour du Dîner celtique (Nouvelle Revue de Bretagne, 1950-1951)]. Luzel avait connu Quellien, à l'époque où celui-ci était, comme Joseph Loth, répétiteur au lycée de Quimper. Il avait pu se laisser illusionner sur la manière dont avait fait son chemin dans la capitale celui qui aimait à se dire « le dernier des bardes ». Il savait aussi que, en dépit de sa bonhomie, Renan demeurait d'ordinaire distant et se montrait peu perméable aux influences.

Il faut croire que Quellien se désintéressa tout à fait d'Anatole Le Braz. Durant les années qu'il passa au lycée Saint-Louis, puis à la Sorbonne, c'est-à-dire jusqu'en juillet ou en août 1884, on ne le voit pas paraître aux réunions mensuelles du Dîner celtique, dont l'organisation et le recrutement des convives constituaient deux des occupations essentielles du bouillant auteur d'Annaïk [Note : Recueil de poésies bretonnes paru en 1880 pour lequel Quellien put obtenir une préface de Renan]. Il n'y parut pas davantage au cours des deux années pendant lesquelles il professa au collège d'Etampes, alors qu'il venait très fréquemment à Paris. Il n'était pas non plus au Dîner celtique de Quimper. Je présume que ce put être aux vacances de 1886, ou, au plus tard, à celles de 1887, qu'Anatole Le Braz entra en relations avec Renan par une visite qu'il lui fit à Rosmapamon [Note : Cf. Léon DUBREUIL. Rosmapamon (La Vieillesse bretonne de Renan) (Paris, Editions Ariane, 1946)], sous les auspices et peut-être même en compagnie de Luzel.

A son arrivée à Quimper, Anatole Le Braz, par toutes ses années bretonnes de Ploumilliau, de Pleudaniel et de Penvénan où son père fut successivement instituteur, était prêt à ressentir l'influence de Luzel. Il ne fit aucune difficulté pour s'associer à lui dans la recherche des soniou. Comme lui, quand il en avait le loisir, il parcourut souvent à pied les campagnes cornouaillaises et trégorroises.

Il n'aurait pu passer près de Saint-Servais sans faire comme un pélerinage à sa maison natale. Les souvenirs laissés par son père l'y firent bien accueillir avant même d'avoir conquis la moindre renommée. Très tôt, Saint-Servais fut pour lui un de ces lieux d'élection où l'on sait qu'on retrouvera toujours une fidélité d'affection qui s'alimente à des sources même antérieures à la naissance de ceux qui se la manifestent avec spontanéité.

Aussi, même si elle a été un peu « arrangée », la lettre que Le Braz dit avoir reçu de Claude Hernoy [Albert Harnay] est vraisemblable :

« ... Arrangez-vous donc pour venir passer les vacances de Pâques avec nous, dans notre vieux pays. C'est le vrai moment pour le revoir. Déjà le printemps commence à courir à travers la forêt... Arrivez, nous ferons comme lui... ».

Et il est bien vrai, ainsi que me l'a confirmé la fille d'Albert Harnay, Mme Le Bars, que, toutes les fois qu'Anatole Le Braz manifestait le désir de revoir Saint-Servais, il prenait d'ordinaire à Guingamp « le chemin de fer à voie étroite qui [s'y] détache [Note : Ou plutôt s'y détachait, ce chemin de fer à voie étroite ayant été supprimé] de la grande ligne pour s'infiltrer harmonieusement au coeur granitique de la Bretagne... » Il arrivait vers cinq heures du soir à la gare de Callac. Albert Harnay l'y « attendait avec un tilbury de campagne attelé d'un bidet cornouaillais... » (Ames d'Occident, p. 42).

Au fur et à mesure que s'asseyait la notoriété d'Anatole Le Braz, les gens de Saint-Servais en prenaient plus d'orgueil. Lui, de son côté, bien entré dans la sympathie d'Ernest Renan, se laissait aller à imiter certaines de ses attitudes et même certaines de ses actions.

A partir de 1884, quand Renan estima pouvoir paraître à Tréguier sans trop scandaliser ses compatriotes, il aimait à coucher une nuit dans sa chambre d'enfant [Note : Cf. Anatole LE BRAZ. La terre du Passé (in-18°, Calmann-Lévy, Paris 1902), Autour de Renan, pp. 37 à 49]. Anatole Le Braz désira en faire autant, bien que sa chambre natale, la plus à gauche du premier étage de l'ancienne école, ne pût lui rappeler aucun souvenir.

Cette ancienne école existe toujours. Fiers de leur compatriote, Albert Harnay et les membres du conseil municipal de Saint-Servais tinrent à la conserver, bien qu'ils eussent consenti à la construction d'une école plus moderne.

« ... L'école a vu, elle

aussi, fondre l'épreuve :

Déjà dans mon enfance, elle n'était plus neuve ;

Vieille à présent et surannée, il a fallu

Construire au goût du jour le

monument voulu...

......................................................................

... Pauvre chère maison si triste — ô deuil des choses

—

Entre sa cour sans jeux et son jardin sans roses,

C'est sous son toit de

lichen roux damasquiné,

Par un matin de jeune avril, que je suis né

Dans

la saison où les landiers sont d'or et d'ambre...

Sur mes avrils défunts je

marche vers décembre.

Mais grâce soit rendue aux gens de Saint-Servais

Qui, pour l'amour de moi, l'entretiennent exprès.

Dès que je me rassieds au

clan dont je fus membre,

Elle me rit encore, d'un visage tout frais,

La

chambre aux-murs d'un blanc monacal, l'humble chambre

Où mes yeux, en s'ouvrant,

mirèrent les forêts... » (Poèmes

votifs, pp. 64-65).

Elle existe toujours la vieille maison d'école : elle abrite la mairie et le bureau du télégraphe, et c'est exactement sous l'indication de ce bureau que le conseil muni

cipal de Saint-Servais a fait sceller la plaque votive sur laquelle on peut lire : « Ici naquit, le 2 avril 1859, Anatole Le Braz, l'Orphée breton, qui ne voulut connaître et chanter que la Bretagne ».

Est-il besoin de dire que la rédaction de cette inscription ne fut pas due à des compétences locales. Elle a été suggérée par les filles d'Anatole Le Braz qui en avaient demandé le texte à ses amis littérateurs, et vraisemblablement à Auguste Dupouy.

Ainsi Le Braz se trouve-t-il être, si on ose l'écrire, « un fils des monts » ... rétrospectif. Il est certain que ses souvenirs personnels de Saint-Servais dans sa petite enfance ont encore moins de réalité que ceux d'Ernest Renan. Comme lui, il put les tenir de sa mère, qu'il eut le temps de connaître et d'aimer. C'est elle assurément qui lui conta la première, les récits des luttes parfois sanglantes qui mettaient aux prises chaque année, le jour du Pardon, les jeunes gens de Saint-Servais et ceux des paroisses avoisinantes pour la possession de la statue du saint qui devait assurer aux vainqueurs toutes les bénédictions possibles.

... C'était à qui terrasserait

le clan rival :

Et quelquefois le soir, ma mère, âme intrépide,

Dut étancher

le sang jailli d'un front livide,

Dans l'école changée en dortoir

d'hôpital... (Poèmes votifs, p. 63)

***

Nommé à Ploumilliau en 1861, Nicolas Lebras devait y résider jusqu'à Pâques 1872.

Au point de vue familial, plusieurs événements importants marquèrent son séjour.

Le 11 mai 1864, sa femme, alors âgée de 42 ans, et indiquée à l'état civil comme « sans profession », lui donna un huitième enfant, une fille : Jeanne-Marie-Joséphine-Emélie. C'est elle, soeur préférée d'Anatole Le Braz, qui devait épouser Léon Marillier, destiné à devenir maître de conférences à l'Ecole des Hautes-Etudes.

Les témoins de la naissance furent Jean Le Fiblec, un commerçant de Ploumilliau, âgé de 64 ans et l'abbé Emile Lhévéder, curé d'office de la paroisse, âgé de 26 ans.

Cinq ans plus tard, le 2 août 1869, à 10 heures du matin, Nicolas Lebras avait l'immense douleur de perdre sa femme, Jeanne Le Guiader, qui mourut à l'âge de 47 ans [Note : Elle est qualifiée à l'état-civil de propriétaire]. Les témoins du décès furent son mari et son frère Robert Le Guiader, marchand à Pluzunet, de deux ans plus jeune qu'elle.

Rester veuf avec huit enfants, en admettant même que les aînés eussent été à peu près tirés d'affaire, n'était guère possible pour Nicolas Lebras, très attaché à ses devoirs d'instituteur et disposé à s'intéresser à ce qui pouvait, à cette époque, préfigurer les oeuvres complémentaires de l'école. Allait-il rencontrer quelque autre femme qui consentirait à remplacer la mère auprès des quatre ou des cinq derniers de ses enfants ? Il la trouva dans sa domestique, soeur d'un jeune instituteur de Rospez.

Marie-Françoise-Philomène Le Roux était née le 29 septembre 1842 à Tonquédec. Elle était fille d'Yves Le Roux et d'Anne Kerguntuil, pour le présent cultivateurs à Buhulien, tout près de Lannion. Elle accepta d'épouser Nicolas Lebras, son aîné de dix-sept ans. Le mariage fut célébré à Ploumilliau le 23 mai 1871. Les témoins de la mariée furent son frère cadet, l'instituteur de Rospez, qui avait 27 ans et son cousin Pierre Pennanhoat, cafetier à Cavan, qui en avait 26. Ceux de Nicolas Lebras étaient deux jeunes instituteurs, Emile-Jean-Marie Lachiver, adjoint à Ploumilliau (28 ans) et Jean-Marie Boscher (27 ans), instituteur à Trédrez.

Un mauvais esprit ne manquerait pas de suggérer qu'il y avait lieu de hâter le mariage, car un enfant, Anne-Marie, devait naître le 25 décembre de cette même année 1871.

Ce furent les pères des deux époux qui se présentèrent pour témoins : Yves Lebras, qui signa maladroitemnet en lettres capitales Y. Lebras, toujours marchand à Plestin et alors âgé de 72 ans, et Yves Le Roux, cultivateur à Buhulien, comme on l'a vu, qui en avait 63.

Anne-Marie était destinée à épouser Joseph Guyomarc'h [Note : J'extrais ces quelques lignes de l'article nécrologique que le directeur de l'école publique de Lannion, Jean Le Henaff fit paraître dans le numéro du 1er septembre 1901 du journal Le Lannionnais : « M. Guyomarc'h fit un premier séjour à Lannion, comme élève-interne à l'école publique de Lannion. A sa sortie de l'Ecole Normale il fut nommé instituteur-adjoint à Guingamp, puis à Lannion, du 1er novembre 1891 au 15 septembre 1894. Ayant demandé à exercer ses fonctions en Algérie, il entra, en 1894 à l'Ecole Normale de la Bouzaréah... »], instituteur en Algérie, à Bougie, fils du maire de Trédarzec, Guillaume Guyomarc'h, qui avait la réputation d'un farouche républicain et qui fut révoqué après le « coup d'Etat » du 16 mai 1877.

Philomène Le Roux devait encore donner sept enfants à son mari.

En ce qui regarde Nicolas Lebras, il a été possible de relever durant son séjour à Ploumilliau, deux indications qui témoignent l'une de son talent pédagogique, l'autre de son zèle. En effet, par décision ministérielle du 3 juin 1868, il obtint la médaille d'argent des instituteurs, récompense extrêmement rare, la plus prisée des membres de l'enseignement primaire et qui était alors seulement accordée au mérite. Nicolas Lebras n'avait que 43 ans.

Trois ans plus tard, en 1871, le préfet des Côtes-du-Nord (aujourd'hui Côtes-d'Armor), étant alors Foucher de Carheil, voit son nom figurer dans la longue liste des instituteurs qui ont recueilli des graines pour permettre aux pays envahis par les Prussiens d'obtenir une récolte convenable.

***

Anatole Le Braz n'avait que 10 ans, comme il a été dit précédemment, quand sa mère mourut. Quels souvenirs directs lui avait-elle laissés ? Il ne s'est jamais beaucoup expliqué à ce sujet ayant cette pudeur celtique qui détourne les meilleurs de beaucoup parler d'eux et des leurs. Ses vers nous en diront peut-être quelque chose.

Chargée d'enfants et bientôt enceinte de sa fille Marie-Yvonne, la mère d'Anatole Le Braz dut renoncer, peu après sa naissance, à lui donner son lait.

... Il me souvient d'une ballade

Que ma

nourrice à faible voix

Me chantait, quand j'étais malade,

Autrefois...

(Chanson

de la Bretagne, p. 141)

Sa mère le reprit auprès d'elle, dès qu'elle le put et, de ses chants, berça son sommeil d'enfantelet.

.... Le chant que me chantait naguère

Ma mère douce, au

long des nuits,

A dû mourir avec ma mère...

Nul ne me l'a chanté depuis...

..........................

O ma mère, tes lèvres mortes

Dans la tombe l'ont emporté

...........................

Et le chant, le

chant dont ma mère

Berça mon somme au temps jadis

Exhale en moi l'odeur légère

D'un fin bleuet de Paradis...

(Le Chant de ma Mère - La Chanson de la Bretagne,

pp. 133 à 135)

............................

Elle portait la gracieuse coiffe et, sans doute, tout le costume du Trégor. Aux grands jours elle se coiffait de la catiole (la coiffe de cérémonie) et recouvrait son costume du somptueux « châle-tapis », hérité des grand-mères, de l'ancien évêché de Tréguier.

... Sur

un front lisse et pur, finement épinglée,

Tu m'évoques ma mère, ô coiffe du

Trégor,

Et, dans ta conque frêle avec art ciselée,

C'est toute la chanson de

mon passé qui dort...

(Coiffes Trégorroises - Poèmes votifs,

p. 59)

C'est tout ou à peu près tout...

Dans le très beau Sône, qu'Anatole Le Braz dédia à Renan (La Chanson de la Bretagne, pp. 110 à 116), quelques -vers chantent qu'on souhaiterait plus précis.

Il confesse que, « un soir d'avril, le soir où il eut vingt ans » — ce serait donc le 2 avril 1879, — il aurait rencontré une jeune fille qui l'émut.

... Je savais que sa mère et ma mère (que Dieu Fasse paix à leurs âmes !)

Or, en 1879, Nicolas Lebras était, depuis cinq ans, instituteur à Penvénan. Il est pourtant probable que Jeanne Le Guiader repose dans le cimetière de Ploumilliau.

Il s'agirait donc d'une jeune fille de cette commune. Rencontrée où ? Sans doute à Tréguier, où elle avait pu être invitée lors des congés de Pâques.

... La

rue où nous marchions avait des airs cloîtrés

De calme monastère...

Mais je demeure indécis devant ces vers du Chant des vieilles maisons (La Chanson de la Bretagne, pp. 81 à 85), dédié à Sully-Prudhomme :

... O notre logis d'autrefois,

Ma maison, l'unique, la

seule,

Dans ma mémoire, je te vois

Comme une chère et blanche aïeule...

Serait-ce la maison du grand-père paternel à Plestin ? Car il ne peut guère s'agir de celle de son grand-père maternel, de Guillaume Le Guiader qui, la vieillesse venue, avait quitté Guingamp pour vivre auprès de sa fille à Saint-Servais. Ce qui n'empêchait pas Anatole Le Braz d'aimer revenir dans la vieille cité de Françoise d'Amboise, y comptant d'excellents amis, les Le Goaziou, de même que dans la commune voisine de Ploumagoar, les Colvez.

Serait-ce la maison d'école de Saint-Servais ? Elle est bien noire pour être comparée à une « blanche aïeule ». Ce pourrait être alors celle de Ploumilliau où son père enseigna près de onze ans. Car Anatole Le Braz quittera la maison paternelle pour commencer, aux environs de la dixième année, ses études secondaires. Et c'est évidemment à Ploumilliau qu'il pouvait retrouver tous les souvenirs de son enfance.

A cet égard, on ne peut en effet s'arrêter au Roman de Laurik Cosquer (Ames d'Occident, pp. 191 et suiv.), où il se présente comme un enfant, alors que son père enseignait à Penvénan. Nicolas Lebras n'y arriva qu'en 1874 : Anatole avait alors quinze ans. — Pas plus d'ailleurs qu'on ne prendra au sérieux l'assertion suivante : « Depuis le temps que, promené loin de Penvénan par le hasard des migrations paternelles... ». Car Nicolas Lebras, après avoir pris sa retraite à Penvénan en 1884, se retira à Tréguier d'où il ne bougea plus guère que pour être une des victimes de la catastrophe du 20 avril 1901, dont il sera question plus loin.

Alors, et seulement parce qu'on sera averti de la stabilité paternelle, on comprendra les vers qui commencent son poème A Joachim du Bellay : (Poèmes votifs, pp. 117-118).

... Au pays du Trégor, dans la maison des

miens,

Dans la vieille maison quatre fois séculaire,

Vit la dévotion candide aux

jours anciens,

Et la vanneuse y vanne encore le blé dans l'aire...

Cette maison « quatre fois séculaire », c'est la maison de retraite de Nicolas Lebras. Elle se trouve à Tréguier, à l'encoignure de la rue de la Chantrerie et de la rue de la Croix de Mission. Vieille habitation passablement délabrée, c'est l'ancien hôtel de Trogoff. Elle fut vendue nationalement le 27 décembre 1794. Elle est occupée vers 1955 par M. Bocquet de Coëtlogon.

Nicolas Lebras en cultiva le vaste jardin et vendit même, prétend la tradition, l'excédent des légumes de sa récolte. Mais nul Trégorrois ne se rappelle que « la vanneuse » y eût vanné « le blé dans l'aire ». Ne faut-il pas passer quelques inexactitudes aux poètes ?

De celle qui fut pour Anatole Le Braz une seconde mère, il ne dit rien. Il est vrai qu'il avait déserté la maison paternelle où il ne reparaissait qu'aux vacances.

Il est possible qu'il perdit alors au moins un frère marin (La Chanson de la Bretagne, p. 104). Il se plaît à réunir le souvenir de tous ceux des siens qui ont disparu dans un seul amour. Il ne serait pas breton du Trégor (or il l'est plus même que Renan et que Le Goffic qui se vantent l'un d'un ancêtre gascon, l'autre d'un ancêtre vénitien) si l'idée de la mort ne se mêlait à ses sentiments et à ses joies, le prédestinant à écrire, dès 1893, La Légende de la mort en Basse-Bretagne [Note : In-12, Paris, Champion, ouvrage couronné par l'Académie française. Il était précédé d'une introduction de Léon Marillier. Anatole Le Braz le développera par la suite sous le titre La Légende de la Mort chez les Bretons-Armoricains (2 vol. in-12°, Champion, Paris). La première édition de ce nouvel ouvrage fut préfacée par Georges Dottin], comme s'il avait pressenti que la mort serait pour lui une constante compagne.

... Voici

que je vais rester seul !

Je serai comme un cimetière

Où, de-ci, de-là, sur la

pierre

Claquera le pan d'un linceul

Sur les têtes inanimées

De mes mortes

et de mes morts

Pleureront en vain mes remords

De les avoir trop mal aimés...

***

C'est à Ploumilliau qu'Anatole Le Braz commença d'apprendre. Dans le Sône, dédié à Renan, dont il a été question plus haut, il a pourtant écrit :

... Si

j'écris ce poème, il sera doux, très doux...

.......................

Et vous le chanterez dans tout

le « pays noir »,

Pâtres de la montagne,

Avec qui, chez mon père, aux écoles

du soir,

J'apprenais le français pour chanter la Bretagne...

(La Chanson

de la Bretagne, p. 110)

Le « pays noir », dont il parle, c'est celui de la vaste forêt qui étendait ses frondaisons au-delà de Saint-Servais. Mais nous savons qu'il le quitta à l'âge de deux ans : il est dès lors évident que, si sa présence fut tolérée au cours d'adultes que Nicolas Lebras avait ouvert pour les pâtres et les fils des boisiers, il n'y a rien appris et n'a rien retenu de ce qu'il avait pu entendre.

C'est bien à Ploumilliau qu'il commença à fréquenter l'école primaire. C'est aussi à Ploumilliau que, aux leçons de catéchisme, son intelligence fut remarquée par le recteur de la paroisse. Il « n'était autre, s'il vous plaît, que messire Yves-Marie-Victor Villiers de l'Isle-Adam, le propre oncle de l'écrivain... » [Note : Au début de la nouvelle Le Trésor de Noël (Ames d'Occident, p. 269)]. D'une illustre famille, docteur en théologie, par quels mécomptes ne se trouvait-il pas occuper une place de choix auprès de Monseigneur l'Evêque du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier ? [Note : Cf. J. BAUDRY. Etude généalogique et biographique sur les ascendants du poète Villiers de l'Isle-Adam (Honoré Champion, Paris, 1907. — Cf. aussi ABBÉ J. RAISON DU CLEUZIOU. Le chanoine Yves-Marie-Victor, Villiers-de-l'Isle-Adam et le conte de l' « Intersigne » (Mém. Soc. Em. C.-du-N.), t. LXXXIII, 1954, pp. 55 à 65)].

Nicolas Lebras, comme à peu près tous les instituteurs bretons, entretenait, antérieurement aux lois laïques, de très bons rapports avec le clergé local : les dispositions de la loi Falloux [Note : Cf. M. HÉBERT et A. CARNEC. La Loi Falloux et la liberté d'enseignement, éditions Rupella, La Rochelle, 1953] auxquelles ils étaient soumis ne leur paraissient pas tellement abusives, surtout quand elles étaient corrigées par de réciproques rapports de courtoisie et d'estime ! Aussi acquiesça-t-il à la requête que lui présenta son fils, à la suggestion du recteur, de commencer avec lui l'étude de la langue latine. Anatole Le Braz avait alors « dans les dix ans ».

L'abbé de Villiers, comme tous les membres de sa famille, avait le défaut (était-ce un défaut ?) de s'adonner à la recherche des trésors cachés. Ses paroissiens l'adoraient et ne manquèrent pas de dire quand il décéda et longtemps après, qu'il était mort en odeur de sainteté. Mais on n'en était plus au temps où l'unanimité de la voix populaire suffisait à nimber de l'auréole ceux qu'elle avait pris l'habitude de vénérer.

Les leçons de l'abbé de Villiers, qu'on n'a aucune raison de juger infructueuses, ont laissé leur trace dans le très beau poème qu'Anatole Le Braz consacra à Villiers de l'Isle-Adam (Poèmes votifs, pp. 113 à 115).

... J'étudiais alors à l'école d'un prêtre

Que l'on disait issu d'un sang de

chevalier...

... J'apprenais sous sa loi du latin de cantique,

Aux pages d'un

missel illustré d'un blason...

Et cela se passait dans un vieux bourg celtique

Durant les soirs venteux de l'arrière-saison...

Et c'est dans la salle à manger du presbytère qu'apparut, un soir, devant l'enfant étonné le neveu du recteur.

... C'était, oui, c'était toi, vertigineux poète,

Auguste-Mathias

Villiers de l'Isle-Adam...

Puis bientôt le temps vint de recevoir les leçons plus méthodiques et plus variées que l'enseignement secondaire dispense à ses disciples.

... Du temps que j'étais écolier sauvage,

En un vieux collège

aux livres moisis...

[Note : A un Maître inconnu (Poèmes votifs,

pp. 105 à 107)].

Invinciblement on pense au collège municipal de Lannion, dont un des élèves. André Bellessort, fils d'un des principaux qui le régentèrent, donna une si pittoresque description (Le Collège et le Monde). Etabli dans une partie de l'ancien couvent des Ursulines, venues à Lannion dans la seconde moitié du XVIIème siècle, il voisinait avec la prison et la gendarmerie. Ses élèves y étaient troublés par les piétinements des chevaux des gendarmes et par les meuglements des vaches d'une ferme toute proche.

Il ne reste, autant dire, rien des archives du collège de Lannion que les Allemands ont achevé de détruire. La présence d'Anatole Le Braz dans la classe de 6ème et peut-être dans celle de 5ème de cet établissement n'y peut être que présumée. Mais ce collège est le plus voisin de Ploumilliau et il continue de donner l'aspect le plus complet de la vétusté et de l'incommodité.

Anatole Le Braz, s'il en fut l'élève, le quittera bientôt pour le lycée de Saint-Brieuc, qui s'honore d'avoir pris son nom. Mais dans quelles conditions et pour quelles raisons y arriva-t-il ?

***

Vers 1870 — et bon nombre d'années plus tard — la morale conventionnelle montrait un rigorisme dont nous n'avons plus l'idée. Le mariage de Nicolas Lebras avec sa domestique et la naissance prématurée de leur enfant causèrent un incontestable scandale. Le discrédit, qui atteignait l'instituteur de Ploumilliau, risquait de s'étendre aux membres laïques de l'enseignement public. Qu'on n'oublie pas que les conseils municipaux avaient toujours le droit de leur préférer des congréganistes. L'exemple de la ville de Lannion est caractéristique à cet égard : après l'échec de l'école mutuelle, elle ne connut jusqu'au 1er janvier 1882 d'autre école primaire que celle des frères de la Doctrine chrétienne [Note : Les frères de la Doctrine chrétienne s'étaient établis à Lannion en 1821. Leur école fut fermée en 1831 faute de ressources suffisantes. C'est en 1855, à la demande du maire, que l'école laïque fut supprimée et les Frères, revenus, se trouvèrent délivrés de toute concurrence].

Le « scandale », puisque scandale il y avait, avait éclaté le 25 décembre 1871, lors de la naissance d'Anne-Marie. Nicolas Lebras ne pouvait plus être maintenu à Ploumilliau. Comment allait agir l'administration ? Le révoquer ? Lui attribuer un poste déshérité dans le sud du département ? Il y eut certainement une enquête et un échange de correspondance entre le maire et le recteur de Ploumilliau, l'inspecteur primaire, l'inspecteur d'académie et le préfet. Un dossier existe-t-il ? J'ai jugé oiseux de le rechercher.

En telle occurence, l'abbé de Villiers pouvait exercer une sérieuse influence sur la nature de la sanction qui serait prise. Il dut plaider quelque chose comme « les circonstances atténuantes » en faveur de cet homme, excellent maître, chargé de famille et devenu veuf à l'âge de 43 ans. On se borna — sanction bénigne pour l'époque — à l'envoyer au bout de l'arrondissement de Lannion, à Pleudaniel, au sud de Lézardrieux. Il y arriva au mois de mars 1872. L'école de Pleudaniel comptait alors deux classes. Nicolas Lebras y eut comme adjoint Joseph-Marie Feutren, fils du garde-champêtre de la commune.

Nicolas Lebras eut tôt fait de regagner l'estime de ses chefs, en admettant qu'il l'eût perdue. Mais s'il se montra toujours très attaché à ses fonctions, il semble s'être tenu tout à fait à l'écart de la population. Ce qui me permet de le présumer, ce sont les noms des témoins inscrits au bas des actes de naissance de ses trois enfants. Car il n'en eut pas moins de trois au cours des deux années et demie pendant lesquelles il fut instituteur à Pleudaniel : Jenny-Olive-Marie y naquit le 20 décembre 1872, Jenny-Anne-Josèphe le 9 novembre 1873 et Jules-Emile le 15 septembre 1874.

Quels sont donc les témoins qui ont signé à ces actes de naissance. Au pied des trois se lit la signature de Joseph-Marie Feutren, son adjoint. L'autre signature varie : c'est, dans l'ordre des dates des naissances, Yves Le Roux, cultivateur à Buhulien, grand-père maternel de l'enfant, Jean-Marie Feutren, garde-champêtre de Pleudaniel, père de son adjoint, et Philippe Guéguen « âgé de 46 ans, instituteur, demeurant à Pleudaniel », son prédécesseur à Penvénan. Nicolas Lebras avait dû attendre en effet la naissance de son enfant pour se rendre à Penvénan et y prendre la direction de l'école à trois classes de cette commune où il avait été nommé par décision du 5 septembre précédent [Note : Je dois de très vifs remerciements à M. Le Minous, directeur de l'école publique de Pleudaniel, et à M. E. Morvan, directeur de l'école publique de Penvénan, grâce auxquels j'ai pu compléter la liste des enfants de Nicolas Lebras et dont les précisions m'ont aidé à déterminer les conditions dans lesquelles se sont écoulées les dernières années de sa carrière universitaire].

Quoi qu'en ait écrit Georges Dottin [Note : Anatole Le Braz, nécrologie, en tête de J. OLLIVIER. Bibliographie d'Anatole Le Braz. Paris, Champion], il est incontestable que Nicolas Lebras fut le directeur de cette école. G. Dottin dit en effet que Nicolas Lebras prit sa retraite en qualité d'instituteur-adjoint en 1884. Cette opinion est formellement contredite par M. Le Manac'h, instituteur en retraite à St-Gratien, en Seine-et-Oise, dont le père avait été l'adjoint de Nicolas Lebras vers 1880 [Note : Je sais gré à M. Le Manac'h, non seulement de m'avoir communiqué quelques-uns des souvenirs de son père, mais encore de m'avoir confié deux rapports de conférences pédagogiques élaborés par Nicolas Lebras et dont il sera question plus loin]. Il en avait conservé le meilleur souvenir, en partie à cause des tours que ses jeunes collègues lui jouaient et dont il était le premier à s'amuser. Un jour, raconte-t-il, qu'il les avait invités à sarcler une planche de carottes, ils les arrachèrent jusqu'à la dernière pour ne laisser en terre que les mauvaises herbes. Mais c'est toujours avec émotion que M. Le Manac'h parlait de « ce brave maître d'école », dont il devait être le successeur un jour en qualité de directeur de l'école de Penvénan.

Ce qui a pu conduire G. Dottin à commettre une petite erreur, c'est d'abord que, contrairement à ce qui se passe d'ordinaire, Nicolas Lebras avait choisi d'enseigner aux moyens de son école (2ème classe) et non pas aux grands ; c'est aussi qu'il habitait, au moins dans les dernières années, une maison en face de l'école, le logement du directeur dans le bâtiment officiel étant trop étroit pour sa nombreuse famille. Car, si les plus grands de ses enfants quittaient la maison paternelle, il en naissait toujours de nouveaux pour combler les vides.

A Penvénan, en effet, la famille de Nicolas Lebras s'accrut encore de quatre unités : Eugène-Yves-Marie, né le 5 juillet 1876 ; Charles-Auguste-Joseph, qui devint docteur en médecine, né le 10 novembre 1879 ; Cécile-Mathilde-Jeannie, le 5 octobre 1881, et Jeanne, le 12 septembre 1883.

C'est donc au total seize enfants [Note : Le père de Charles Le Goffic, le maître-imprimeur Jean-François Le Goffic, qui mourut prématurément en 1864, avait eu quinze enfants : trois de sa première femme, douze de Marie Le Tulle, sa seconde femme. Charles Le Goffic, né en 1863, était le quinzième et dernier de la famille] que Nicolas Lebras avait mis au monde au temps de son activité pédagogique : huit de Jeanne Le Guiader et huit de Marie-Françoise-Phimène Le Roux.

***

De Ploumilliau à Lannion, il n'y a que quelques kilomètres. Mais de maintenir Anatole au collège de cette petite ville, alors que ses parents résidaient à Pleudaniel, il ne pouvait guère être question, en raison de la distance et de l'extrême difficulté des communications. Tréguier ne possédait qu'un collège ecclésiastique vers lequel il ne fut pas un instant question de le diriger. Guingamp ne possédait aussi qu'un collège ecclésiastique. Le lycée de Saint-Brieuc s'imposait. Anatole Le Braz y fera de brillantes études. Le baccalauréat conquis, c'est de là qu'il partira pour Paris où il sera successivement élève du lycée Saint-Louis et étudiant en Sorbonne. Des bourses d'enseignement secondaire, de licence et d'agrégation avaient favorisé ses études.

Il ne venait qu'aux vacances chez ses parents. Au temps de Pleudaniel il avait 13 à 15 ans ; au temps de Penvénan il en avait de 15 à 25. Mais on peut penser qu'il avait acquis toute son autonomie personnelle dès qu'il eut terminé ses études proprement dites, en tout cas et au plus tard,. quand il fut devenu en 1886 professeur de troisième au lycée de Quimper et qu'il eut épousé Mme Donzelot [Note : Mme Donzelot était veuve avec trois enfants. L'un d'entre eux est l'éminent professeur de cardiologie qui passe d'ordinaire ses vacances de l'été au Castellic, dans la villa de son beau-père dont le bureau de travail a été pieusement maintenu dans l'état où il était en 1924].

Dans ses vers, un seul poème est consacré au temps des vacances à Pleudaniel [Note : Faneuses de goëmon (La Chanson de la Bretagne, pp. 6 à 8)]. En voici la première et la dernière strophes :

J'ai vécu tout enfant, parmi les

filles frustes,

Les vierges de la mer, sauvages et robustes,

Les faneuses de

goëmon,

Qui, du matin au soir, le long de la Presqu'île

[Note : La

Presqu'île est le nom sous lequel est connu le canton de Lézardrieux,

situé entre les estuaires du Trieux et du Jaudy]

Promènent leur chair blonde, indolente et tranquille,

Avec le vent du large dans leurs larges

poumons.

.......................................

Ma solitaire enfance erra parmi ces filles,

Sur leurs genoux,

drapés de superbes guenilles,

Elles me bercèrent souvent ;

J'entends

toujours les chants qu'elles chantaient aux plages,

Et mon âme est pareille à

ces grands coquillages

Où la plainte des mers s'éveille au moindre vent.

Ne chicanons pas trop sur le point de savoir si de treize à quinze ans on est encore « un enfant ». Anatole Le Braz a toujours aimé — littérairement parlant — à prolonger son enfance bien au delà des premiers émois de la chair que ces « faneuses de goémon » lui firent sans doute éprouver.

Sur le temps de Penvénan — du moins à l'époque où y enseignait son père — il est encore plus discret. Il n'est pas douteux qu'il y passa d'agréables vacances, fréquentant surtout Port-Blanc, où, en 1898, il achètera deux chaumières voisines, l'une d'un pêcheur, l'autre d'une « petite marchande de bonbons ». Il les restaurera, les réunira en un .seul bâtiment fort coquet auquel il donnera le nom, de Castellic, la villa sur laquelle on peut lire, au-dessus de la porte d'entrée, cette inscription : « Ici habita A. Le Braz de 1898 à 1924 ». Je crois être l'un des derniers de ses anciens étudiants à l'y avoir visité.

Pourtant une exception peut être faite à propos du poème Chaume d'Islandais dont il a fait suivre le titre de la note suivante : « allusion à une chanson plaintive entendue à Port-Blanc » (La Chanson de la Bretagne, pp. 197-198).

... J'ai souvenance de leurs lettres

[Note : Des Islandais (les pêcheurs de morue) qui allaient « à Islande »].

Mon père autrefois les lut.

On eut dit des sermons de prêtres

Rédigés par des quartiers-maîtres...

Pour signature,

au bas, « Salut ! »

*

Ce salut envoyé du Pôle,

Une bouteille l'apportait ;

Mon père, doux maître d'école,

Traduisait la triste épistole

Aux veuves...

Et

la mer chantait ! ».

Nicolas Lebras « doux maître d'école » ! Les témoins de la période de Penvénan (il en est encore quelques-uns) se récrient : « Il a laissé, m'a écrit M. Morvan, actuel directeur de l'école de Penvénan, la réputation d'un maître sévère ». Voici l'anecdote qu'il a recueillie lui-même de la bouche de M. Allanet, un ancien instituteur de la commune : « Nicolas Lebras se servait dans sa classe d'un court et gros bâton et distribuait pas mal de corrections. Un jour, un élève espiègle trempa l'extrémité du bâton dans un des larges encriers de plomb, et le remit bien à sa place. Quelques instants plus tard, Nicolas Lebras devait le prendre, et, en voyant sa main couverte d'encre, ne put dire que " Ah ! bout de bleu ! bout de bleu ! bout de bleu ! " ».

Son portrait physique ne correspond pas à cette sévérité qui n'était peut-être que « pédagogique » et ne dépassait pas les limites de ce qu'on a appelé, d'un charmant euphémisme, « le droit de correction paternelle ». C'était « un petit homme souriant, bien rasé, et ayant toujours à la bouche une petite pipe en terre ». On lui attribuait aussi, mais seulement à l'occasion, un léger penchant pour certaines habitudes des Bretons, que Gabriel Vicaire, hôte du village de La Clarté aux vacances de 1894 à 1898, a célébrées à plus d'une occasion et dont je me bornerai à un exemple des plus anodins :

... Bretagne hospitalière et

franche, à ta santé !

Aux filles du Trégor, à tous ses rudes hommes !

Comme eux

je rends hommage au noble jus des pommes,

J'étais déjà Breton sans m'en être

douté...

[Note : Le Lit clos (Au Pays des Ajoncs. Paris,

1001)].

Ces souvenirs de M. Allanet sont partiellement confirmés par ceux de M. Charles Colvez, le maire de Tréguier vers 1955, qui y a été longtemps le directeur de l'école primaire supérieure. « Le " doux maître l'école ", a-t-il bien voulu m'écrire, a pourtant laissé à Penvénan le souvenir d'un maître qui avait la main leste et la baguette trop prompte... En 1898, le père Lebras... était assez ratatiné, plus chétif et moins corpulent que son fils. Je le vois encore, petit vieux gai et alerte fumant son brûle-gueule, l'ancienne pipe d'un sou " bien culottée " ... De vieux Trécorrois me disent que Nicolas Lebras occupait les loisirs de sa retraite à faire de la vannerie et du jardinage... ».

***

En dépit de ces quelques habitudes, qui n'étaient point si rares à l'époque où il exerçait son activité, Nicolas Lebras passait à juste titre pour un maître d'élite.

Les conférences pédagogiques annuelles, où l'on reçoit les conseils de l'inspecteur primaire et où est traitée et discutée une question d'enseignement, ne datent pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui on ne fait appel qu'au bon vouloir d'un ou deux instituteurs par canton, souvent pour faire devant leurs collègues une leçon modèle. Alors, chaque instituteur devait fournir à l'inspecteur, plusieurs semaines avant la date de la conférence, un rapport sur la question proposée. (Il en était parfois proposé deux au choix des rédacteurs).

J'ai sous les yeux le rapport que Nicolas Lebras fournit en 1881 sur la deuxième question proposée : de l'Enseignement et de l'Education dans la dernière classe de la division élémentaire ou petite classe. C'est un travail soigné de quarante pages précédé de la devise : « Ne plus apprendre c'est oublier ».

L'analyser serait oiseux. Mais on peut penser que les sentiments les plus profonds, les plus intimes de Nicolas Lebras apparaissent dans la dernière phrase de son étude : « ... Pour nous, qui aurons préparé, autant que les instituteurs allemands après Iéna, la revanche pacifique de nos récents désastres et qui y aurons contribué de toutes nos forces, de toute notre âme, nous aurons bien mérité du pays qui compte sur nous et de Dieu qui sera notre récompense ».

Sans doute y avait-il dans le rapport de Nicolas Lebras quelques-unes de ces illusions et de ces ambitions trégorroises qui se transformèrent chez son fils en aimables et délicates rêveries, si on ajoute foi à l'annotation qu'en fit M. Charles, l'inspecteur primaire de Lannion. Peut-être y trouvera-t-on un certain intérêt, même actuel.

« Je ne puis qu'approuver l'introduction et le premier chapitre de ce travail si amplement développé ; mais le chapitre II me paraît peu en rapport avec la situation intellectuelle de nos jeunes enfants qui n'ont, en arrivant à l'école, aucune connaissance de la langue française. A mon avis, il faut restreindre le programme de l'enseignement de la petite classe en n'y introduisant que les matières absolument nécessaires : la lecture, l'écriture, le calcul et le français au moins pendant la première année. Ce programme sera aussi complet que possible si l'on y ajoute les premiers éléments de l'instruction religieuse. Il est bien entendu que je n'exclus nullement tout ce qui peut contribuer au développement physique des enfants : au contraire.

En somme ce mémoire est rédigé avec une connaissance approfondie de la science pédagogique, et je ne puis qu'adresser toutes mes félicitations à son auteur ».

Ce M. Charles ne manquait ni de bon sens ni de perspicacité... Après avoir pris connaissance du mémoire de Nicolas Lebras, il lui adressa tous ceux de ses collègues du canton de Tréguier pour rédiger le rapport d'ensemble qui devait être présenté et discuté lors de la conférence pédagogique. Il s'en acquitta excellemment.

Je me bornerai à en reproduire la conclusion :

« Mesdames et Messieurs,

Nous espérons que vous voudrez bien

pardonner les quelques critiques que nous avons faites à l'ambition qu'a pour

vous l'un de vos aînés, depuis longtemps déjà classé parmi les vétérans de

l'enseignement primaire et qui, bientôt sans doute, sera parmi ses congédiés

[Note : Nicolas Lebras avait alors 56 ans, ayant déjà dépassé d'un an l'âge

légal de la retraite]. Nous désirerions, notre carrière entièrement parcourue, sortir de la lutte avec l'assurance de la

victoire prochaine que nous aurons préparée et pouvoir dire à nos vieux

collègues, licenciés comme nous : " Consolons nous, amis, de notre repos forcé :

ceux qui restent valent mieux que ceux qui s'en vont ".

Maîtres et maîtresses, souvenez-vous que vous êtes notre espérance la plus aimée et que c'est à vous qu'il appartient, de par votre âge plus vaillant et vos ressources plus étendues, de compléter l'oeuvre que nous vous léguons imparfaite. Rappelez-vous surtout que l'éducateur primaire est la base de notre société moderne et que si, par vos soins, la Bretagne, tout en restant fidèle à son passé de loyauté traditionnelle et d'honneur héréditaire, entre décidément dans la voix du progrès, vous aurez bien mérité du pays qui veut l'instruction et de Dieu qui veut la lumière ».

Aujourd'hui de tels appels nous font l'effet de fanfares trop entendues. Qu'on veuille bien se reporter à 1881 et penser que chacune des phrases, chacun des mots de Nicolas Lebras représentait comme le legs des efforts qu'il avait déployés durant une longue carrière pour développer l'esprit des petits Bretons et pour leur apprendre à chanter en français le los de l'avenir, sans aucun reniement ancestral.

N'est-ce pas comme un écho lointain des pensées de son père qu'on retrouve plus d'une fois dans les vers et dans les manifestations de la pensée d'Anatole Le Braz, dont l'éducation primaire avait été pour l'ancien maître d'école de Ploumilliau la plus belle réussite ?

... La Bretagne hélas ! roule et tangue

Comme un navire avarié !

Priez pour elle dans la langue

Où pour vous nous avons prié !

..........

Laissez la

fougère embaumée

Vous dire dans les chemins verts :

« Votre mère ici fut

aimée,

« Votre père ici fit des vers !

Il les lit en parler de France

Mais son coeur fut breton toujours...

[Note : La Chanson de notre Reine Anne (La Chanson de

la Bretagne, pp. 217-218)].

C'est le 11 août 1884 que Nicolas Lebras fut admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Comme il a été dit précédemment, il se retira à Tréguier où il ne tarda pas à être élu conseiller municipal.

L'administration académique avait demandé au préfet du département de lui attribuer les fonctions de délégué cantonal pour l'enseignement primaire — fonctions alors moins illusoires qu'elles ne le sont devenues.

Nicolas Lebras s'en acquitta avec zèle et ne manqua pas de prendre une part active aux sessions annuelles du certificat d'études primaires.

C'est alors que M. Charles Colvez, âgé de douze ans en 1898, fit sa connaissance plus directe — ce qui nous a valu le portrait succinct qui a été reproduit précédemment. « J'ai été interrogé en lecture, m'a-t-il encore écrit, par M. Guillerm, maire de Tréguier, et M. Lebras [Note : Autrefois tous les délégués du canton étaient convoqués aux conférences pédagogiques et aux examens du certificat d'études. Aujourd'hui on se borne à en inviter quelques-uns au certificat d'études et on ne permet pas à deux d'entre eux de former à l'oral une sous-commission. Chacun d'entre eux a pour collègue un instituteur ou une institutrice]. Je vois encore la mine souriante et futée du père Lebras que nous voyions souvent au cours de nos promenades, s'arrêtant pour dire un mot à nos instituteurs-surveillants. Il m'a fait sécher sur la définition du mot implacable — l'Allemand, ennemi implacable. Je le vois pointant son doigt vers mon visage et me disant " implacable ", c'est celui qui ne pardonne pas... Il y avait tant de bonhomie et de gentillesse chez mes examinateurs ! ».

***

Nicolas Lebras et plusieurs des siens devaient avoir une fin tragique : ils périrent en effet dans un naufrage qui se produisit le 20 août 1901, dans l'estuaire de Jaudy, entre la Roche-Jaune et Port-Béni, où aurait, dit-on, abordé jadis saint Maudez.

Je ne crois pouvoir mieux faire que de transcrire ici la majeure partie du compte rendu de cette catastrophe que publia le journal le Lannionnais dans ses numéros des 25 août et 1er septembre [Note : Ce journal avait été fondé par Jean-François Le Goffic, maître-imprimeur à Lannion, père de Charles Le Goffic, en 1949. Plus tard il fut vendu par sa veuve à l'un de ses gendres, Jules Mauger, imprimeur à Morlaix. Lui-même le céda à son frère Henry Mauger, bon écrivain et aimable poète, qui figure dans le Parnasse breton], tant il est objectif.

« ... Mardi, dans l'après-midi, la famille Le Braz, [Note : La renommée d'Anatole Le Braz était telle que le rédacteur a orthographié, comme le sien, le nom des membres de sa famille] composée de M. Le Braz, père, ancien instituteur à Penvénan et Mme Le Braz, sa femme, leurs quatre filles, Mme Léon Marillier, Mme Guyomarc'h, Mlles Jeanne et Mathurine (Mathilde) Le Braz, âgées de dix-neuf et dix-huit ans ; leurs gendres, M. Léon Marillier, maître de conférences à l'Ecole des Hautes Etudes, et M. Guyomarc'h, directeur d'école en Algérie, le fils de ce dernier, le jeune Yves, âgé de cinq ans, et une domestique, soit en tout dix personnes, s'étaient rendues en voiture à Port-Béni, en Pleubian, pour y passer l'après-midi et dîner dans la famille de M. Huin, chef d'escadron d'artillerie, actuellement à Lyon, mais dont la famille était venue se reposer au bord de la mer, dans une villa qu'elle avait louée sur la côte.

Après le dîner, les trois fils Huin, Jean, Robert, François, proposèrent de reconduire leurs invités à Tréguier dans une barque jaugeant deux tonneaux, la Marie-Thérèse, louée pour le prix de 30 francs par mois, à un garde-pêche de Trédarzec, nommé Thomas, et conduite par le matelot Briand.

Les dix personnes composant la famille Le Braz y prirent place ainsi que Mme Huin, soeur de M. Postel-Vinay, le grand constructeur, M. Duchesne, son frère, la bonne et les trois fils Huin, ce qui, avec le matelot conduisant le bateau, portait à 17 le nombre des personnes embarquées. [Note : Deux jeunes institutrices de Tréguier, les sœurs Jean, invitées à rentrer par la Marie-Thérèse, craignant la tempête, refusèrent cette offre. Elles revinrent à pied, tard dans la nuit, à Tréguier, pour apprendre la catastrophe à laquelle elles avaient échappé. (Renseignement dû à l'obligeance de M. Charles Colvez)].

Le bateau filait vent arrière quand, à 8 h. 20, à la hauteur de la balise blanche, située en face de la baie de l'Enfer, le vent tourna subitement, la voile empenna, changea de côté, et le matelot, au lieu de larguer l'écoute, essaya de virer vent arrière. Cette manoeuvre fit brusquement chavirer le bateau.

Les promeneurs essayèrent de se cramponner à la quille, mais, sous le poids, le canot coula à fond.

Le jour était tombé. Aucun bateau ne se trouvait dans les environs. Les cris d'appel des naufragés se perdirent dans la nuit. Personne pour les secourir.

Durant quelques minutes, les malheureux luttèrent désespérément contre la mort, mais la mer montait, le courant était violent, la vague forte, et bientôt tout disparut à l'exception des trois fils Huin, qui essayaient de gagner la côte à la nage et de M. Léon Marillier, qui put s'accrocher à un aviron. A quelques mètres de lui se trouvait une femme qu'il crut être la sienne. Il s'approcha d'elle, la maintint sur l'eau et parvint à gagner une roche voisine sur laquelle il la déposa. Mais cette personne, qui n'était autre que Mlle Jeanne Le Braz, sa belle-soeur, mourut vers trois heures et demie de congestion.

Enfin, au petit jour, trois ramasseuses de goëmon entendirent les appels désespérés de M. Marillier, elles accoururent et l'aidèrent à venir à terre, où il arriva dans un tel état d'anéantissement qu'il fallut le transporter à Tréguier.

Les trois frères Huin purent gagner l'un une roche, les deux autres des bouées où ils restèrent cramponnés jusqu'au moment où, vers deux heures du matin, ils furent sauvés par des pêcheurs.

Les victimes, au nombre de treize, sont M. et Mme Le Braz, père, leurs quatre filles, leur gendre M. Guyomarc'h et son jeune fils, leur bonne Amélie Quillard, Mme Huin, son frère M. Duchesne, leur jeune bonne Charlotte [Guimard], âgée de dix-sept ans, et enfin le patron du bateau, Pierre Briand.

Jeudi dans l'après-midi, deux charrettes remplies de paille traversaient les rues de Tréguier, au milieu de la population consternée. Dans l'une se trouvaient les corps de M. et Mme Le Braz, et dans l'autre, les cadavres de Mlle Jeanne Le Braz et de Mme Huin. Dans la soirée deux autres cadavres ont été recueillis ceux de M. Guyomarc'h et de la bonne, Mlle Amélie Quillard... » (N° du 25 août 1901).

Léon Marillier, malgré les efforts qui furent faits pour le sauver, devait succomber quelques jours après.

Les corps des naufragés avaient été dispersés par les flots [Note : Le Fresnel, le vapeur des Ponts et Chaussées, avait été mis à la disposition des autorités maritimes pour la recherche des corps des naufragés (n° du 1er septembre 1901)]. Il faudrait vérifier les registres de décès des communes voisines du Jaudy. Le corps du matelot Briand avait même été porté par les courants jusqu'à Ploumanac'h. Sur le territoire de la commune de Tréguier furent trouvés les corps de l'industriel Charles-François Duchesne et d'Amélie Quillard, la domestique du ménage du colonel Huin. C'est à Plougrescant que fut découvert le corps de Nicolas-Marie Lebras. Voici la transcription de son acte de décès :

Acte de décès de Nicolas-Marie Le Bras,

décédé dans la nuit du vingt au vingt-et-un août mil neuf cent un :

Né à

Plestin (Côtes-du-Nord), âgé de soixante-seize ans, instituteur en retraite,

domicilié à Tréguier.

Fils de Yves Le Bras, et de Marie-Yvonne Meuric, veuf

de Jeanne Le Guyader, époux de Marie-Philomène Le Roux.

La déclaration du

décès susmentionné a été faite par Louis Offret, demeurant à Plougrescant, âgé

de soixante-dix ans, garde-champêtre qui a dit être instruit du décès du défunt.

Lecture faite, les déclarants ont signé avec nous, vicomte Aymar de Roquefeuil,

maire de Plougrescant.

La découverte espacée des corps, puis la mort de Léon Marillier, donnèrent lieu à trois cérémonies funèbres.

La première d'entre elles eut lieu le vendredi 24 août. Y prirent la parole : Guillerm, le maire de Tréguier, celui qui allait présider deux ans plus tard à l'inauguration de la statue de Renan ; Gustave de Kerguézec, conseiller général du canton, futur député puis sénateur des Côtes-du-Nord (aujourd'hui Côtes-d'Armor), et l'inspecteur primaire Paugam.

Je me bornerai à retenir, dans le discours de Jules Guillerm, les phrases par lesquelles il fit l'éloge de « l'homme privé, l'époux et le père modèle » qu'avait été Nicolas Lebras et qui me paraissent refléter l'exacte vérité.

«

... Les situations très hautes, auxquelles sont déjà arrivés plusieurs de ses

enfants, sont une preuve des soins qu'il prit, des efforts incessants qu'il dut

fournir, pour en faire des hommes.

M. Le Braz et sa digne compagne

n'avaient désormais qu'à contempler leur oeuvre ; leur santé leur permettait

d'espérer et de pouvoir compter sur de longs jours encore.

Hélas, la

destinée ne l'a pas voulu et c'est, précisément en ce moment où ils avaient

autour d'eux leur famille, venue ici pour écouler des vacances si bien méritées,

si bien dues, que s'est produite l'épouvantable catastrophe que vous connaissez.

M. Le Braz, qui était aussi un

philosophe, a sans doute vu venir la mort avec calme. N'avait-il pas, du reste,

la satisfaction d'avoir rempli sa tâche et celle du devoir accompli !

Mme

Le Braz et lui avaient conservé près d'eux leur plus jeune enfant, Mlle Jeanne,

hier encore si gaie, si enjouée, qui semblait mise là pour égayer leurs vieux

jours... » (Le Lannionnais, n°

du 1er septembre 1901).

Tous les corps de la famille de Nicolas Lebras, des deux domestiques qui avaient trouvé la mort dans le naufrage du 20 août 1901 et celui de Léon Marillier reposent dans la même tombe au cimetière de Tréguier.

Anatole Le Braz, qui avait déjà vu mourir, outre sa mère, plusieurs de ses frères et soeurs, était à nouveau éprouvé — plus cruellement encore. D'autres deuils, hélas ! allaient suivre, justifiant sa plainte du poème Nos morts, jadis dédié à Gabriel Monod.

O mes morts, ô mes morts aimés

!

[Note : La Chanson de la Bretagne, p. 204]

On ne sera pas étonné d'en trouver le développement dans le poème Anniversaire, qu'il dédia à Mme E [mile] B [énac].

... L'obscur pressentiment de quelque Némésis.

*

Car elle est toujours là qui rôde, inexorable,

La déesse masquée, aux pas furtifs et

sourds,

Guettant pour nous atteindre à l'endroit vulnérable

Nos voeux les plus

choyés ou nos plus chers amours.

*

Elle m'a fait ma part, une part plus

qu'humaine...

......................................

[Note : Poèmes

votifs, p. 41].

Sans doute. Mais cette « Némésis » a donné à Anatole Le Braz, fils incontesté de cette Bretagne qu'enveloppe naturellement la pensée de la mort, non seulement l'aptitude à mieux comprendre les joies et les peines d'autrui, mais encore le pouvoir de dépasser la douleur. Ses réussites (il en a connu de bien des sortes) demeurent ainsi imprégnées de l'atmosphère qu'il a su si parfaitement évoquer dans la Légende de la Mort chez les Bretons armoricains. Il a su sublimer jusqu'à la fatalité dans une admirable compréhension humaine.

Si les deuils l'ont cruellement frappé, l'idée de la mort ne lui était pas cruelle. Qu'on relise le début de la lettre émouvante qu'il adressa de Menton, où les médecins l'avaient envoyé dans la pensée de prolonger son existence, le 14 mars 1926, à Charles Le Goffic, six jours avant sa mort :

« Je n'appartiens plus guère au présent, encore que je n'aie rien perdu de mon intérêt dans la vie, au contraire. Mais j'ai fait d'une âme sereine mon grand acte de renoncement. Et j'y ai gagné une paix intérieure qui m'est le plus précieux des biens. Un hibou méditatif occupe ma table de travail, et un Bouddha de provenance authentique, préside à mes songes. Ce sont deux amis pleins de sagesse... » (Charles Le Goffic, De quelques Ombres, Paris, 1929, p. 180).

Pourtant lui échappait jusqu'à son Voeu le plus cher :

C'est par un soir de mai que je voudrais mourir...

[Note : La Chanson de la Bretagne, p. 128].

près des siens, en Bretagne naturellement, à laquelle il avait consacré la totalité de ses oeuvres.

Or ce fut au mois de mars [Note : 20 Mars 1926, âgé de 66 ans] qu'il mourut et en Provence ! (à Menton).

Du moins ses cendres reposent-elles à Tréguier, en haut du Bois de l'Evêché, qui descend en pente assez rapide vers le Guindy, et que beaucoup de Trégorrois appellent, depuis qu'elles s'y trouvent, le Bois du Poète.

(Léon Dubreuil).

© Copyright - Tous droits réservés.