|

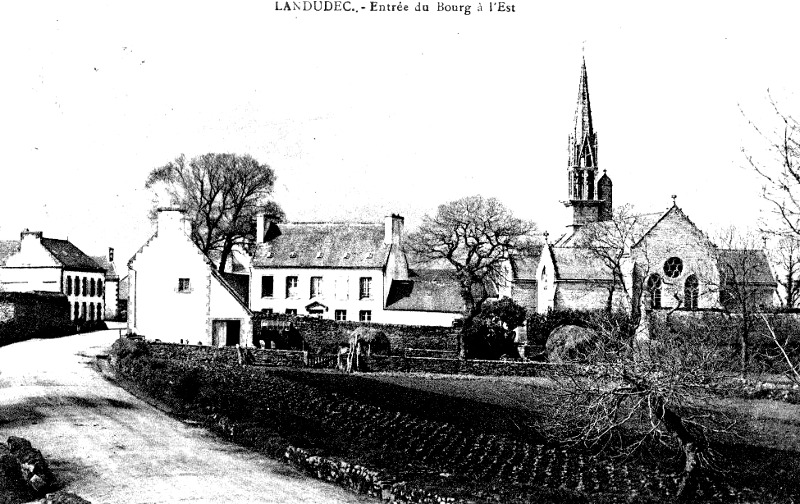

Bienvenue chez les Landudécois |

LANDUDEC |

Retour page d'accueil Retour Canton de Plogastel-Saint-Germain

La commune de Landudec ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de LANDUDEC

Landudec vient du breton « lann » (ermitage) et de saint Tudec (encore surnommé abbé Tetecho - VIème siècle).

Landudec est un démembrement de la paroisse primitive de Plogastel-Saint-Germain. C’est, au moyen âge, une trève de Plogastel. Landudec est à cette époque sous l'influence de la famille des Tyvarlen. Cette famille se fond ensuite dans celle des Ploeuc qui réside dans le château de Guiguiffin ou Guilguiffin.

La paroisse de Landudec dépendait autrefois de l'ancien évêché de Cornouaille. Landudec possédait anciennement une trève nommée Trémahec ou Trémaëron qui occupait, au nord-est de la paroisse, tout le territoire compris entre le Goyen et la vieille route de Guyler à Quimper. Cette trève dont l'église, vraisemblablement dédiée à saint Maïeuc (saint du VIème siècle et patron primitif de l'abbaye de Saint Mathieu), se trouvait à Kernilis, est encore mentionnée dans un acte de 1404 : elle comprenait les villages de Brenéol, Kervéour, Kernilis, Kergoff-Trémaëron, Kervuriou, Keryvin, Kerdidreu-Tremaëron, Kerannor, Lezvaniel huéla et izéla, Kerancorre, Brenguelven, Kerdalidec et un ou deux moulins (dont un moulin appelé Milin gomm).

La trève de Trémaëron relevait entièrement des Régaires de Cornouaille. Le surplus de la paroisse, à part cinq ou six villages, était sous la mouvance directe du Duc. A signaler que les réguaires des Evêques de Quimper s'étendaient sur quelques villages de Landudec et dans son aveu au Roi en 1682, l'Evêque dit lui être dû « seigneurie de ligence, foi, hommage, chambellenage, lots, ventes, rachats, cheffrentes et autres droits et devoirs seigneuriaux sur toutes les maisons et villages situés en la parcelle de Tremoeron, en la paroisse de Landudec, et la dixme à la 15ème gerbe, payable à chaque jour de St Hilaire en Janvier et de St Jean-Baptiste en Juin ». Cette parcelle de Tremoeron est dite de Tremeryan ou trêve de Tremezrunc dans un acte de 1404 (G. 204). Dans cette même liasse (G. 204), se trouve de nombreux aveux de l'Evêque, en 1440, pour le lieu de Kerariou dépendant également des Regaires, et un aveu en 1664 de René de Ploeuc, Sr. de Kerharo, à l'Evêque, pour terres à Landudec et ailleurs.

Landudec est une ancienne paroisse de la région, du diocèse de Cornouaille, dite de Cap-Caval ; elle est taxée à 20 livres, en 1368, dans le rôle des taxes payées à Rome au prorata des revenus des bénéfices (Cart., p. 9). C'était le minimum de la taxe imposée pour les paroisses de ce canton, qui variait de 20 à 80 livres, si ce n'est Lababan, qui ne payait que 16 livres. Nous trouvons encore le nom de Landudec mentionné au Cartulaire, en 1313, à propos d'une reconnaissance de 8 livres dues au Chapitre par Maurice, orfèvre de la rue Keréon, et son épouse, pour l'anniversaire de l'archidiacre, Eudes dit de Landudec, ainsi nommé soit à cause de son origine et de ses possessions temporelles, soit plutôt à raison du bénéfice dont il aurait été titulaire. Le nom de Landudec serait dû à celui de son saint patron, Tudec, que l'on identifie généralement avec saint Tadec, religieux de Landévennec, massacré, en compagnie de saint Judulus, à Daoulas, par un seigneur du Fou (M. Peyron).

On rencontre l'appellation Landudec (en 1313).

Note 1 : liste non exhaustive des recteurs de la commune de Landudec avant la Révolution : entre 1398 et 1405 on trouve Guillerm ou Guillaume Loliphanta, Jehan Le Cras, Jacques Galon et Guillerme ou Guillaume Olivier (Bulletin Diocésain 1913). Nous connaissons les noms de ces quatre Recteurs par le rôle des subcollecteurs apostoliques venant en 1405, à Quimper, réclamer les arrérages dus pour la provision des bénéfices ecclésiastiques, depuis que, pour faire cesser le schisme, l'Eglise de France s'était soustraite à l'obédience de l'antipape Benoît XII. Les subcollecteurs entraient en composition pour le payement, avec le dernier Recteur, pour une somme de 12 livres tournois, avec droit de répétition vis-à-vis des héritiers de ses prédécesseurs, pour la moitié de cette somme. « De tenuitate fructuum ecclesie de Landudec sufficienter informati, primarios fructus, racione provisionis dictis Dno Elephantis et Johanni an Cras ac dicto M° Galoni suo predecessori, eodem anno facte Apostolice Camere debitos, remisimus. » (Archives du Vatican, Actes du Saint-Siège, p. 142). - En 1534, décès du recteur Pierre Tardive! (Deal). - En 1580, Yves Alain, recteur (assiste au Synode) (G.95). - En 1595, Yves Alanou, recteur, résigne au suivant (G.110). - En 1595, Alain Le Guillou. - On trouve ensuite Etienne Donertz (en 1603, il hérita en 1611 à Kerboruz en Lababan). - Jacques Caradec de Quimper [en 1630 et 1643 et décédé vers 1660, " présenté à la chapellenie de Sainte-Anne par le Sr. de Guilguiffin, sur la démission d'Henri David, prêtre (G. 94) "]. - Etienne Pégasse (en 1661). - Jean Daoulas (de 1669 à 1674). - Vincent Thomas (de 1674 à 17.., ancien chapelain de Guiguiffin ou Guilguiffin). Exécution du maître autel en 1688, et de l'autel du Rosaire en 1701. « Fit enregistrer en 1696, nous dit M. le Comte de Saint-Luc, le sceau des Recteurs de Landudec : d'azur à la tour crénelée d'argent ». Les Recteurs, comme les magistrats, notaires, vivant noblement, étaient tenus de prendre des armoiries, ou du moins avaient le droit d'en prendre et, de ce fait, devaient une redevance de 20 livres par an au trésor. - Nicolas Rolland (17.. à 1716, né à Kernilis et ordonné prêtre en 1678). - Pierre de Cornouaille (de 1717 à 1725). - Guillaume Porcheron ou Percheron (de 1726 à 1740). - Joachim René Le Gallo ou Le Garo (de 1740 à 1741, ancien recteur de Plourac'h, il met en demeure les notables de la paroisse de Landudec de loger convenablement leur pasteur et, n'ayant pas obtenu satisfaction, il quitte Landudec en mars 1741). - Guillaume Nicolas (de 1741 à 1756, il a laissé un ouvrage manuscrit intitulé Les Exercices de la mission). - Jean Marie Le Campion (de 1756 à 1780). - Jérôme Loëdon de Keromen (de 1780 à 1783), ancien Jésuite transféré à Beuzec-Cap-Caval ; prêta serment et devint recteur de Plomeur. - Le Coz (en 1783, ancien professeur de philosophie au collège de Quimper, fut recteur de Landudec d'Avril à Juillet 1783). - Michel Andro (de 1783 à 1791).

Note 2 : Liste non exhaustive des vicaires et prêtres de Landudec avant la Révolution : - Dom Jehan Le Coroller (possesseur d'une tenue à Kerancoederyen (Lababan), rendit aveu en 1540, pour les biens que son père, Yvon Le Coroller, mort en 1500 et sa mère, Theffaine Pogeant, décédée en 1508, lui avaient légués à Tyanquéré (Keryéré), Keravezec et Kerguyntic en Landudec), Dom Jehan Le Coroller (neveu du précédent, décédé en 1597, fut inhumé dans la chapelle de sainte Anne où il avait fondé une chapellenie dont la fondation consistait en rentes domaniales sur Kericun en Plonéour, Saoudua et Kerlaoueret créis en Pouldreuzic). - Dom Jehan Queynec (qui demeurait à Kergat ou Kerhat en 1580, domaine dépendant de Kérélan que tenaient en 1540 Henry Queynec et son fils Guillaume). - Alain Le Guilloux (en 1584, demeurant au bourg de Landudec). - Jean Le Coroller ; décédé en 1597, inhumé dans la chapelle de Sainte-Anne, où il avait fondé une chapellenie. - Pierre Pavic, vicaire (de 1643 à 1662). - Morice Rolland, prêtre (en 1654, frère de Jean Rolland de Kernilis). - Jean Paul (en 1666, titulaire de la chapellenie de sainte Anne). - Fleury ou Henri Bélec, vicaire (de 1673 à 1683). - Pierre Jolivet, prêtre (de 1683 à 1704, de Kernéostic). - Jacques Joncour de Pouldergat, vicaire (de 1684 à 1699, résidait au château de Tyvarlen). - Guillaume Philippe, vicaire (de 1714 à 1719). - Paul Sinquin, vicaire (de 1719 à 1723). - René Le Faou, vicaire (de 1723 à 1729). - Jean François Le Berre, vicaire (de 1730 à 1742). - J. Le Floch, vicaire (de 1743 à 1746). - Guillaume Le Tiec, vicaire (de 1746 à 1748). - H. J. Tandé, vicaire (de 1749 à 1750). - Hyacinthe Michel Le Goyat (ou Gozat), vicaire (de 1751 à 1759). - P. Péron, vicaire (de 1760 à 1773). - Nicolas Le Bricon (de 1768 à 1773, successeur de Jacques Le Ménez comme chapelain de Sainte-Anne et du Guiguiffin, il demeurait à Kerélan). - J. Cajan, vicaire (de 1777 à 1783). - Gabriel Raguenès (en 1791, de Crozon, périt à Quimper sur l'échafaud révolutionnaire en 1794).

Note 3 : liste non exhaustive des RECTEURS DE LANDUDEC DEPUIS LE CONCORDAT : - En 1803-1806. Rolland-Etienne Coroller ; maire recteur de Landudec en 1804 ; devient vicaire de Poullan ; décédé en 1809. - En 1812. Yves Guennou. - En 182.-1826. Crozon. - En 1826-1837. Louis-Marie Le Gall, de Plougastel-Daoulas. - En 1837-1842. Paul-Alexis Kerjean, de Crozon. - En 1842-1863. Guillaume Loison, de Saint-Thurien. - En 1863-1871. Hervé Suignard, de Lopérec. - En 1871-1875. Antoine-Paul Jouve, de Saint-Louis de Brest. - En 1875-1891. Jean-Marie Guédès. - En 1891-1900. Jean-Yves Fily, de Cléden-Cap-Sizun. - En 1900-1912. François Ségalen, de Saint-Marc. - En 1912. Alain Le Pape, de Landivisiau, etc ... Liste non exhaustive des VICAIRES DE LANDUDEC DEPUIS LE CONCORDAT : - En 1845. Dominique Loison. - En 1860. Jean-Joseph Gélébart. - En 1862. Vincent Rideller. - En 1866. Hervé Forcès. - En 1868. Yves Guillou. - En 1871. Jean-Michel Poulhazan. - En 1875. Narcisse Kerdavid. - En 1876. Nicolas Dréo. - En 1880. Hervé Coatmen. - En 1882. Jean-François-Marie Perrot. - En 1884. Théophile Cocaign. - En 1885. Jean-Marie Bétrom. - En 1889. Jean-Louis Olivier. - En 1891. Jean-Julien Corre. - En 1892. Jean Caër. - En 1896. Alexandre Salaün. - En 1912. Louis Nédélec, ... (Archives du diocèse de Quimper et de Léon).

Voir

![]() "

Landudec

sous la Révolution ".

"

Landudec

sous la Révolution ".

Voir

![]() "

Mort

glorieuse du recteur Raguenès durant la Révolution

".

"

Mort

glorieuse du recteur Raguenès durant la Révolution

".

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Landudec en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Landudec en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de LANDUDEC

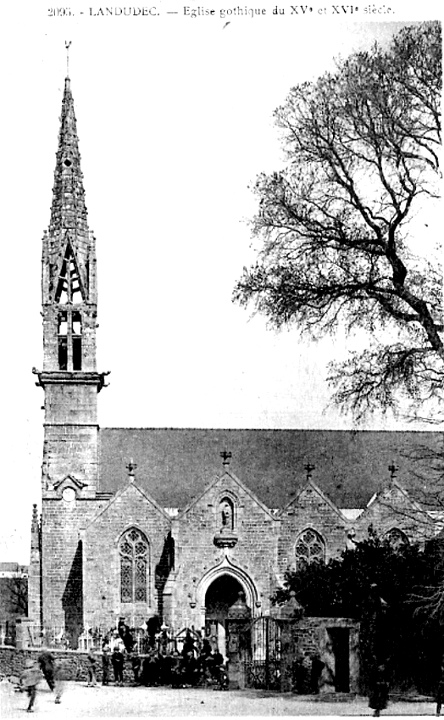

![]() l'église Saint-Tudec

et Sainte-Anne (1528-1540), reconstruite en partie en 1904 sur les plans du

chanoine Abgrall. L'édifice comprend une nef de six travées avec

bas-côtés et chapelle en ailes au droit de la sixième, terminée par un

choeur peu profond à chevet plat. L'église, surmontée d'un clocher élancé, conserve dans le choeur

quelques piles et arcades de la période romane (XIIIème siècle). La chaire à prêcher date

du XVIIIème siècle. Le retable du Rosaire date de

1701 : on y voit un groupe en haut relief de la Sainte Vierge et de l'Enfant

Jésus donnant le Rosaire à saint Dominique et à sainte Catherine de

Sienne. A droite du retable est une statue de saint Sébastien, à gauche,

celle de saint Roch : ces deux statues en bois datent du XVIIIème siècle.

L'église abrite aussi les statues de saint Tudec, sainte Anne et une

Pietà. A noter que l'ancien sanctuaire avait été financé par

les dons d'Alain de Rosmadec (seigneur de Tyrvalen) et de son épouse Jeanne Du Chastel.

A noter que l'ancien clocher avait été atteint par la foudre, le 9

février 1904. Aux bas-côtés de la nef de l'ancienne église se trouvaient

accolées deux chapelles dédiées, l'une (au midi) à sainte Anne, l'autre

(au nord) au saint Ange-Gardien. Deux autres chapelles se trouvaient à

droite et à gauche du choeur. La première était placée sous le vocable

de sainte Barbe. La seconde dépendait du Guiguiffin. Originairement

dédiée à saint Sébastien, elle fut consacrée au Rosaire en 1661. A

signaler aussi que sous le rectorat de Vincent Thomas sont exécutés

plusieurs travaux : en 1688, le maître-autel et, en 1701, l'autel du

Rosaire, décorés l'un et l'autre de boiseries sculptées. En 1696, Vincent

Thomas fit enregistrer dans l'Armorial de France le sceau des recteurs de

Landudec : " d'azur à la tour crénelée d'argent ". Nicolas

Rolland, recteur, légua par testament à l'église une rente domaniale sur

Kervidinic en Pouldergat ;

l'église Saint-Tudec

et Sainte-Anne (1528-1540), reconstruite en partie en 1904 sur les plans du

chanoine Abgrall. L'édifice comprend une nef de six travées avec

bas-côtés et chapelle en ailes au droit de la sixième, terminée par un

choeur peu profond à chevet plat. L'église, surmontée d'un clocher élancé, conserve dans le choeur

quelques piles et arcades de la période romane (XIIIème siècle). La chaire à prêcher date

du XVIIIème siècle. Le retable du Rosaire date de

1701 : on y voit un groupe en haut relief de la Sainte Vierge et de l'Enfant

Jésus donnant le Rosaire à saint Dominique et à sainte Catherine de

Sienne. A droite du retable est une statue de saint Sébastien, à gauche,

celle de saint Roch : ces deux statues en bois datent du XVIIIème siècle.

L'église abrite aussi les statues de saint Tudec, sainte Anne et une

Pietà. A noter que l'ancien sanctuaire avait été financé par

les dons d'Alain de Rosmadec (seigneur de Tyrvalen) et de son épouse Jeanne Du Chastel.

A noter que l'ancien clocher avait été atteint par la foudre, le 9

février 1904. Aux bas-côtés de la nef de l'ancienne église se trouvaient

accolées deux chapelles dédiées, l'une (au midi) à sainte Anne, l'autre

(au nord) au saint Ange-Gardien. Deux autres chapelles se trouvaient à

droite et à gauche du choeur. La première était placée sous le vocable

de sainte Barbe. La seconde dépendait du Guiguiffin. Originairement

dédiée à saint Sébastien, elle fut consacrée au Rosaire en 1661. A

signaler aussi que sous le rectorat de Vincent Thomas sont exécutés

plusieurs travaux : en 1688, le maître-autel et, en 1701, l'autel du

Rosaire, décorés l'un et l'autre de boiseries sculptées. En 1696, Vincent

Thomas fit enregistrer dans l'Armorial de France le sceau des recteurs de

Landudec : " d'azur à la tour crénelée d'argent ". Nicolas

Rolland, recteur, légua par testament à l'église une rente domaniale sur

Kervidinic en Pouldergat ;

Nota : L'ancienne église paroissiale datait du XVIème et du XVIIème siècles, avec quelques piliers du XIIIème. Elle a été rebâtie, au commencement de ce siècle. Aux bas-côtés de la nef, étaient deux chapelles, accolées sous le vocable l'une de Sainte-Anne, l'autre de l'Ange-Gardien, et deux autres à droite et à gauche du choeur, la première dédiée à Sainte-Barbe, la seconde à Saint-Sébastien, puis au Rosaire, en 1661. La chapelle de Sainte-Anne devait être fort ancienne, car nous trouvons cette mention au registre 125 de la série G : « Nomination à la chapellenie de Ste Anne sur l'autel Ste Anne à Landudec, de Guillaume le Brun, en remplacement du dernier possesseur Alain Coroller. Chapellenie fondée autrefois par Jean Coroller, prêtre ». C'est, sans doute, ce Jehan Coroller, qui, dit M. le Comte de Saint-Luc, rendait aveu en 1240 pour ses héritages en Landudec. En 1630 (G. 94), le Sr. de Guilguiffin présentait à la chapellenie de Sainte-Anne, Jacques Caradec, recteur de Landudec, sur la démission de Henri David, prêtre. Une autre chapellenie, fondée par Jean de la Chambre, était donnée, en 1620, à Pierre Le Veux, à la mort de l'ancien titulaire, Jean Le Vigoureux (Déal) (Archives de l'Evêché).

![]() l'ancienne

chapelle de Guiguiffin (ou Guilguiffin), dédiée à l'Immaculée Conception. Il s'agit d'une

petite chapelle bénite le 24 septembre 1849. L'édifice primitif, qui

datait de 1751, s'était écroulé en 1847. Les verrières représentent

l'Annonciation, la Transformation, la Compassion et l'Assomption. «

Construite en 1751, fut bénite par le recteur G. Nicolas. Reconstruite en

1848, elle fut bénite de nouveau par Mgr. Graveran, le 24 Septembre 1849,

et dédiée à l'Immaculée Conception. Le dernier chapelain était M. Yves

Kernilis. Arrêté le 15 Décembre 1791, nous le trouvons détenu à l'Hôpital

de Brest, le 3 Août 1792, d'où il fût transféré à la prison des

Capucins d'Audierne le 13 Août de la même année, et de là aux Capucins

de Landerneau, où il était paralysé et âgé de 57 ans en 1794. C'est là

qu'il dut mourir. En Janvier 1788, il était possesseur de chapellenies de

Sainte-Anne et du Nerzic, en Landudec, dont il se démit és mains de M. le

marquis de Ploeuc, qui les donna à Rolland-Etienne Le Coroller, prêtre

habitué à Landudec, qui devint, pendant la Révolution, le mauvais génie

de cette paroisse » (M. Abgrall) ;

l'ancienne

chapelle de Guiguiffin (ou Guilguiffin), dédiée à l'Immaculée Conception. Il s'agit d'une

petite chapelle bénite le 24 septembre 1849. L'édifice primitif, qui

datait de 1751, s'était écroulé en 1847. Les verrières représentent

l'Annonciation, la Transformation, la Compassion et l'Assomption. «

Construite en 1751, fut bénite par le recteur G. Nicolas. Reconstruite en

1848, elle fut bénite de nouveau par Mgr. Graveran, le 24 Septembre 1849,

et dédiée à l'Immaculée Conception. Le dernier chapelain était M. Yves

Kernilis. Arrêté le 15 Décembre 1791, nous le trouvons détenu à l'Hôpital

de Brest, le 3 Août 1792, d'où il fût transféré à la prison des

Capucins d'Audierne le 13 Août de la même année, et de là aux Capucins

de Landerneau, où il était paralysé et âgé de 57 ans en 1794. C'est là

qu'il dut mourir. En Janvier 1788, il était possesseur de chapellenies de

Sainte-Anne et du Nerzic, en Landudec, dont il se démit és mains de M. le

marquis de Ploeuc, qui les donna à Rolland-Etienne Le Coroller, prêtre

habitué à Landudec, qui devint, pendant la Révolution, le mauvais génie

de cette paroisse » (M. Abgrall) ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Nicolas (XVIème siècle), détruite vers 1808. Cette

chapelle aurait été érigée au XVIème siècle par les seigneurs du

Guilguiffin en l'honneur de saint Nicolas et à l'emplacement de la motte de

Botfaven. Ce sanctuaire qui, dès avant la Révolution, cessa d'être

entretenue, fut démoli vers 1808. La statue de saint Nicolas, recueillie

par les habitants de Guilers, a longtemps décoré de fontaine de cette

localité. « Son clocher s'apercevait de plusieurs lieues en mer, et les marins la

tenaient en grande dévotion » ;

l'ancienne

chapelle Saint-Nicolas (XVIème siècle), détruite vers 1808. Cette

chapelle aurait été érigée au XVIème siècle par les seigneurs du

Guilguiffin en l'honneur de saint Nicolas et à l'emplacement de la motte de

Botfaven. Ce sanctuaire qui, dès avant la Révolution, cessa d'être

entretenue, fut démoli vers 1808. La statue de saint Nicolas, recueillie

par les habitants de Guilers, a longtemps décoré de fontaine de cette

localité. « Son clocher s'apercevait de plusieurs lieues en mer, et les marins la

tenaient en grande dévotion » ;

![]() la

croix du cimetière de Landudec (vers 1900) ;

la

croix du cimetière de Landudec (vers 1900) ;

![]() la

croix de Kerviher ;

la

croix de Kerviher ;

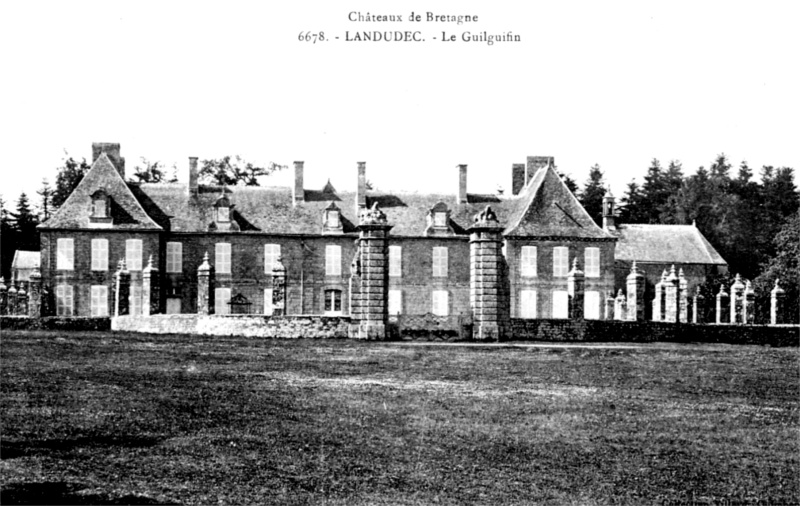

![]() le château du Guiguiffin

ou Guilguiffin (1760), édifié par Nicolas Pochic (architecte à Quimper). Ce château a remplacé un édifice plus

ancien du XIème siècle. Propriété successive des familles Guiguiffin,

Tyvarlen (au XVème siècle) et Ploeuc. On y trouve un pigeonnier du XV-XVIème siècle. On

voyait à Landudec, en 1635, sur une des tombes du choeur de l'église, un

écusson chargé d'une croix cantonnée de quatre hermines. La famille du

Guiguiffin à laquelle appartenaient les armes, paraît s'être éteinte au

commencement du XIVème siècle. Devenu la propriété des seigneurs de

Tyvarlen, le Guiguiffin constitua dans la suite la partage d'un cadet de

cette maison et, ainsi que le rappelle un aveu de 1540, "fut baillé à

titre de ramaige à Guillaume du Tyvaranlen, filz juveigneur de la dite

chatellenie". Cette branche cadette des Tyvarlen était représentée,

en 1418, par Guillaume de Tyvarlen, écuyer du Duc, dont la femme, Catherine

Le Saux, de la maison de Pratanros, mourut en 1424. Décédé lui-même vers

1447, il eut pour fils et successeur Guillaume de Tyvarlen que l'on voit

figurer à la montre de 1481. Le fils de ce dernier, Charles de Tyvarlen,

comparut à la même montre en qualité de seigneur de Brenalen dont il

avait épousé l'héritière (à savoir Catherine, fille aînée de Maître

Jehan Brenalen qui possédait, en 1443, le manoir de Brenalen en Saint-Nic).

Charles de Tyvarlen et Catherine de Brenalen eurent, entre autres enfants,

Aliette, mariée avant 1481, à Jehan Gourcuff, seigneur de Trémenec et

Guillaume qui était en 1515, promoteur du diocèse. Leur fils Aîné, Alain

de Tyvarlen, seigneur du Guiguiffin et de Brenalen, servait en 1481 comme

archer dans la garde du Duc et était, en 1492, receveur de la baronnie du

Pont. Décédé en 1531, il laissa de son union avec Jehanne de Kerynisan (Kerynisan

en Loctudy, ramage de Pont-l'Abbé, portait "d'or au lion de gueules

armé et lampassé d'azur, à la bordure engreslée de même") : -

Loyse, mariée à Jehan Le Gentil, seigneur de Pontlez et de Barvédel,

bailly de Cornouaille et deux fils dont le cadet, Jehan, était en 1532

recteur de Cast et de Plogonnec. - Jehan de Tyvarlen succéda

comme chanoine à François Le Vigouroux. Appelé en 1552 à remplir les

fonctions de vicaire général de l'évêché de Cornouaille, en l'absence

du cardinal Cajetan, titulaire de ce siège, il décéda en 1557 et fut

inhumé dans la cathédrale. - Son frère aîné, Guillaume de Tyvarlen,

seigneur du Guiguiffin et de Brenalen, mourut en 1560. Il avait contracté

deux alliances, la première avec Magdeleine de Guer qu'il perdit vers 1535,

la seconde avec Marie de Pestivien, dame de Leinhon, en Trébrivan. Du

premier mariage étaient né : Loyse qui épousa Jehan Treffranc, seigneur

de Kerguiffit et de Keranduon, puis Claude, mariée d'abord à Henry de

Penguilly dont elle était veuve en 1559, et remariée à Jehan de Lanros,

puis Nicolas avec qui s'éteignit la filiation masculine de la maison de

Tyvarlen. Nicolas de Tyvarlen, seigneur de Kerharo et du Guiguiffin,

chevalier de l'ordre du Roi, fut chargé, en 1573, par Charles IX de

parcourir la Basse-Bretagne pour recevoir les plaintes et les doléances du

peuple et se rendit à Saint-Germain-en-Laye pour rendre compte au Roi de sa

mission. Les Etats lui attribuèrent, pour frais de voyage, une indemnité

de 600 livres. En 1576, à la tête de l'arrière-ban de Cornouaille, il

prit part au siège et à la reprise de Concarneau qui était tombé au

pouvoir des calvinistes. L'année suivante, il assista aux Etats qui se

tinrent à Vannes, puis, en 1580, à ceux de Ploërmel et mourut en 1585. De

son mariage avec Louise de Rosmadec qui lui survécut jusqu'à 1595,

étaient nées quatre filles. Leurs filles puînées furent mariées :

Catherine, en 1586, à Julien du Pou, seigneur de Kermoguer (qui était veuf

en 1594), Louise, en 1587, à Jean de Lanvaux, seigneur de Beaulieu, et

Marguerite, en 1589, à Jean de Penfeuntenyo, seigneur de Kermoru.

L'aînée, Anne de Tyvarlen, épousa par contrat du 14 novembre 1580 Jean de

Ploeuc, seigneur du Breignou, qui succéda à son beau-père comme

commissaire de l'arrière-ban. Surpris à Plestin, en 1590, par les Royaux,

qui le firent prisonnier, Jean de Ploeuc succomba peu après aux suites de

ses blessures. Sa veuve, mourut en 1611 au Guiguiffin que leurs descendants

continuèrent à habiter et où naquit, en 1661, François-Hyacinthe de

Ploeuc qui devait être évêque de Cornouaille (1707-1739). A la mort du

marquis de Ploeuc en 1843, sa fille, Jeanne Rose de Ploeuc, mariée au comte

de Saint-Luc, hérita du Guiguiffin. Ce château appartient à la fin du

XIXème siècle au comte Gaston de Saint-Luc, ancien député du Finistère.

Le manoir auquel a succédé le château actuel ne devait guère différer

des autres maisons fortes qui existaient dans cette partie de la Cornouaille

aux XVème et XVIème siècles. D'après un aveu rendu, en 1540, par

Guillaume de Tyvarlen, la réserve du Guiguiffin, indépendamment des bois

et des rabines, comprenait "un jardin cerné de murs et, devant la

porte d'iceluy manoir, une piecze de terre chaude de sept journaux, appelée

Parc-an-Couldry, où était un coulombier puplé de pigeons ; sous prés,

dix journaux rapportant par commune année 25 charretées de foign ; sous

terres froides, environ 52 journaux en deux clos, nommés l'un An-Guernevez

et l'autre Guenforh, ès quelles garaines, il y avait reffuges à connilz

(lapins) ; enfin une partie de la montagne de Botfaven". Le

château du Guiguiffin a été bâti en 1750 par Nicolas Louis, marquis de

Ploeuc, qui confia la direction des travaux à un architecte quimpérois,

Nicolas Pochic. Au milieu s'élevait un donjon couvert en plomb qui fut

supprimé en 1797. L'intérieur renferme un bel escalier en pierre, à

double rampe en fer forgé. La chapelle qui s'était écroulée en 1847, fut

relevée la même année et dédiée à l'Immaculée-Conception. Elle est

ornée de beaux vitraux et d'un tableau représentant la Sainte-Vierge. A

l'entrée de la cour d'honneur, deux grands piliers supportaient à la fin

du XIXème siècle des groupes en granit reproduisant des scènes de chasse ;

le château du Guiguiffin

ou Guilguiffin (1760), édifié par Nicolas Pochic (architecte à Quimper). Ce château a remplacé un édifice plus

ancien du XIème siècle. Propriété successive des familles Guiguiffin,

Tyvarlen (au XVème siècle) et Ploeuc. On y trouve un pigeonnier du XV-XVIème siècle. On

voyait à Landudec, en 1635, sur une des tombes du choeur de l'église, un

écusson chargé d'une croix cantonnée de quatre hermines. La famille du

Guiguiffin à laquelle appartenaient les armes, paraît s'être éteinte au

commencement du XIVème siècle. Devenu la propriété des seigneurs de

Tyvarlen, le Guiguiffin constitua dans la suite la partage d'un cadet de

cette maison et, ainsi que le rappelle un aveu de 1540, "fut baillé à

titre de ramaige à Guillaume du Tyvaranlen, filz juveigneur de la dite

chatellenie". Cette branche cadette des Tyvarlen était représentée,

en 1418, par Guillaume de Tyvarlen, écuyer du Duc, dont la femme, Catherine

Le Saux, de la maison de Pratanros, mourut en 1424. Décédé lui-même vers

1447, il eut pour fils et successeur Guillaume de Tyvarlen que l'on voit

figurer à la montre de 1481. Le fils de ce dernier, Charles de Tyvarlen,

comparut à la même montre en qualité de seigneur de Brenalen dont il

avait épousé l'héritière (à savoir Catherine, fille aînée de Maître

Jehan Brenalen qui possédait, en 1443, le manoir de Brenalen en Saint-Nic).

Charles de Tyvarlen et Catherine de Brenalen eurent, entre autres enfants,

Aliette, mariée avant 1481, à Jehan Gourcuff, seigneur de Trémenec et

Guillaume qui était en 1515, promoteur du diocèse. Leur fils Aîné, Alain

de Tyvarlen, seigneur du Guiguiffin et de Brenalen, servait en 1481 comme

archer dans la garde du Duc et était, en 1492, receveur de la baronnie du

Pont. Décédé en 1531, il laissa de son union avec Jehanne de Kerynisan (Kerynisan

en Loctudy, ramage de Pont-l'Abbé, portait "d'or au lion de gueules

armé et lampassé d'azur, à la bordure engreslée de même") : -

Loyse, mariée à Jehan Le Gentil, seigneur de Pontlez et de Barvédel,

bailly de Cornouaille et deux fils dont le cadet, Jehan, était en 1532

recteur de Cast et de Plogonnec. - Jehan de Tyvarlen succéda

comme chanoine à François Le Vigouroux. Appelé en 1552 à remplir les

fonctions de vicaire général de l'évêché de Cornouaille, en l'absence

du cardinal Cajetan, titulaire de ce siège, il décéda en 1557 et fut

inhumé dans la cathédrale. - Son frère aîné, Guillaume de Tyvarlen,

seigneur du Guiguiffin et de Brenalen, mourut en 1560. Il avait contracté

deux alliances, la première avec Magdeleine de Guer qu'il perdit vers 1535,

la seconde avec Marie de Pestivien, dame de Leinhon, en Trébrivan. Du

premier mariage étaient né : Loyse qui épousa Jehan Treffranc, seigneur

de Kerguiffit et de Keranduon, puis Claude, mariée d'abord à Henry de

Penguilly dont elle était veuve en 1559, et remariée à Jehan de Lanros,

puis Nicolas avec qui s'éteignit la filiation masculine de la maison de

Tyvarlen. Nicolas de Tyvarlen, seigneur de Kerharo et du Guiguiffin,

chevalier de l'ordre du Roi, fut chargé, en 1573, par Charles IX de

parcourir la Basse-Bretagne pour recevoir les plaintes et les doléances du

peuple et se rendit à Saint-Germain-en-Laye pour rendre compte au Roi de sa

mission. Les Etats lui attribuèrent, pour frais de voyage, une indemnité

de 600 livres. En 1576, à la tête de l'arrière-ban de Cornouaille, il

prit part au siège et à la reprise de Concarneau qui était tombé au

pouvoir des calvinistes. L'année suivante, il assista aux Etats qui se

tinrent à Vannes, puis, en 1580, à ceux de Ploërmel et mourut en 1585. De

son mariage avec Louise de Rosmadec qui lui survécut jusqu'à 1595,

étaient nées quatre filles. Leurs filles puînées furent mariées :

Catherine, en 1586, à Julien du Pou, seigneur de Kermoguer (qui était veuf

en 1594), Louise, en 1587, à Jean de Lanvaux, seigneur de Beaulieu, et

Marguerite, en 1589, à Jean de Penfeuntenyo, seigneur de Kermoru.

L'aînée, Anne de Tyvarlen, épousa par contrat du 14 novembre 1580 Jean de

Ploeuc, seigneur du Breignou, qui succéda à son beau-père comme

commissaire de l'arrière-ban. Surpris à Plestin, en 1590, par les Royaux,

qui le firent prisonnier, Jean de Ploeuc succomba peu après aux suites de

ses blessures. Sa veuve, mourut en 1611 au Guiguiffin que leurs descendants

continuèrent à habiter et où naquit, en 1661, François-Hyacinthe de

Ploeuc qui devait être évêque de Cornouaille (1707-1739). A la mort du

marquis de Ploeuc en 1843, sa fille, Jeanne Rose de Ploeuc, mariée au comte

de Saint-Luc, hérita du Guiguiffin. Ce château appartient à la fin du

XIXème siècle au comte Gaston de Saint-Luc, ancien député du Finistère.

Le manoir auquel a succédé le château actuel ne devait guère différer

des autres maisons fortes qui existaient dans cette partie de la Cornouaille

aux XVème et XVIème siècles. D'après un aveu rendu, en 1540, par

Guillaume de Tyvarlen, la réserve du Guiguiffin, indépendamment des bois

et des rabines, comprenait "un jardin cerné de murs et, devant la

porte d'iceluy manoir, une piecze de terre chaude de sept journaux, appelée

Parc-an-Couldry, où était un coulombier puplé de pigeons ; sous prés,

dix journaux rapportant par commune année 25 charretées de foign ; sous

terres froides, environ 52 journaux en deux clos, nommés l'un An-Guernevez

et l'autre Guenforh, ès quelles garaines, il y avait reffuges à connilz

(lapins) ; enfin une partie de la montagne de Botfaven". Le

château du Guiguiffin a été bâti en 1750 par Nicolas Louis, marquis de

Ploeuc, qui confia la direction des travaux à un architecte quimpérois,

Nicolas Pochic. Au milieu s'élevait un donjon couvert en plomb qui fut

supprimé en 1797. L'intérieur renferme un bel escalier en pierre, à

double rampe en fer forgé. La chapelle qui s'était écroulée en 1847, fut

relevée la même année et dédiée à l'Immaculée-Conception. Elle est

ornée de beaux vitraux et d'un tableau représentant la Sainte-Vierge. A

l'entrée de la cour d'honneur, deux grands piliers supportaient à la fin

du XIXème siècle des groupes en granit reproduisant des scènes de chasse ;

![]() l'ancien

château de Tyvarlen, aujourd'hui disparu, devait remonter au Xème ou au

XIème siècle. Sa dernière reconstruction remontait à 1480. Le Père du

Paz, qui l'avait visité, écrivait en 1629 : "Alain Ier de Rosmadec

et Françoise du Quélennec édifièrent ce qui est à présent au château

de Tyvarlen, ainsi que le font voir leurs armes en alliance gravées aux

pierres d'iceluy... Les murailles, toutes de pierres de taille, les douves,

garites, mâchicoulis et parapets, les tours et escaliers, font voir qu'ils

avaient un grand dessein". Ce château avait la forme

d'un rectangle, muni d'une tour à chaque angle. On voyait jadis dans les

constructions du village de Kerveillan, en Plozévet, un certain nombre de

pierres sculptées provenant de Tyvarlen, entre autres, une statuette

représentant un chevalier, l'écu au bras et la lance au poing. Jusqu'au

milieu du XVIème siècle, Tyvarlen paraît avoir été la résidence

préférée des sires de Rosmadec. En effet, en 1534, de grandes fêtes y

furent données à l'occasion du mariage de Joachim de Sévigné avec Marie

du Quélennec, fille du vicomte du Fou, qui avait été élevée à Tyvarlen.

Dans la suite leurs séjours y furent moins fréquents et le château était

inhabité depuis longtemps, lorsqu'en 1754, le marquis de Ploeuc en fit

l'acquisition. La vente du marquisat de Pont-Croix, consentie moyennant

455.000 livres, comprenait, outre le château de Tyvarlen avec sa réserve

et ses bois (la terre de Tyvarlen avait dans Landudec une superficie

d'environ 450 hectares), "neuf moulins, 83 convenants, de nombreuses

cheffrentes, les halles, magasins et four à ban de Pont-Croix, les greffes

des juridictions de Pont-Croix et du Quemenet, le droit de pêcherie sur le

Goyen". Le marquisat était alors affermé 16.000 livres à Gatien

de Jouenne, seigneur de Lorière et de Kervenargant et pouvait rapporter

annuellement de 21 à 22.000 livres. Devenue par retrait lignager

propriétaire de Tyvarlen, la comtesse de Forcalquier fit commencer, vers

1762, la démolition du château, ne conservant que les bâtiments de

service occupés par le fermier et le colombier qui a subsisté jusqu'à 1851 ;

l'ancien

château de Tyvarlen, aujourd'hui disparu, devait remonter au Xème ou au

XIème siècle. Sa dernière reconstruction remontait à 1480. Le Père du

Paz, qui l'avait visité, écrivait en 1629 : "Alain Ier de Rosmadec

et Françoise du Quélennec édifièrent ce qui est à présent au château

de Tyvarlen, ainsi que le font voir leurs armes en alliance gravées aux

pierres d'iceluy... Les murailles, toutes de pierres de taille, les douves,

garites, mâchicoulis et parapets, les tours et escaliers, font voir qu'ils

avaient un grand dessein". Ce château avait la forme

d'un rectangle, muni d'une tour à chaque angle. On voyait jadis dans les

constructions du village de Kerveillan, en Plozévet, un certain nombre de

pierres sculptées provenant de Tyvarlen, entre autres, une statuette

représentant un chevalier, l'écu au bras et la lance au poing. Jusqu'au

milieu du XVIème siècle, Tyvarlen paraît avoir été la résidence

préférée des sires de Rosmadec. En effet, en 1534, de grandes fêtes y

furent données à l'occasion du mariage de Joachim de Sévigné avec Marie

du Quélennec, fille du vicomte du Fou, qui avait été élevée à Tyvarlen.

Dans la suite leurs séjours y furent moins fréquents et le château était

inhabité depuis longtemps, lorsqu'en 1754, le marquis de Ploeuc en fit

l'acquisition. La vente du marquisat de Pont-Croix, consentie moyennant

455.000 livres, comprenait, outre le château de Tyvarlen avec sa réserve

et ses bois (la terre de Tyvarlen avait dans Landudec une superficie

d'environ 450 hectares), "neuf moulins, 83 convenants, de nombreuses

cheffrentes, les halles, magasins et four à ban de Pont-Croix, les greffes

des juridictions de Pont-Croix et du Quemenet, le droit de pêcherie sur le

Goyen". Le marquisat était alors affermé 16.000 livres à Gatien

de Jouenne, seigneur de Lorière et de Kervenargant et pouvait rapporter

annuellement de 21 à 22.000 livres. Devenue par retrait lignager

propriétaire de Tyvarlen, la comtesse de Forcalquier fit commencer, vers

1762, la démolition du château, ne conservant que les bâtiments de

service occupés par le fermier et le colombier qui a subsisté jusqu'à 1851 ;

![]() l'ancien

manoir de Kerstridic, aujourd'hui disparu. Le manoir a disparu en 1879. Un

portail ogival donnait accès dans la cour du manoir dont la façade avait

été reconstruite au XVIème siècle. Derrière le corps-de-logis, un

escalier à vis conduisait à l'étage supérieur qu'éclairaient deux

fenêtres à croisée de pierre séparées par un oculus. Guillaume

Kerstridic était, en 1426, possesseur de ce domaine qui, après lui, fut

sans doute démembré, car, en 1457, une partie de ses terres et une rente

de cinq solz sur "le molin de Kerstridic" appartenaient à

Hervé Garvaign. Jehan Kerstridic, notaire-passe, qui comparut à la montre

de 1481, vivait encore en 1513. Il fut père de Charles Kerstridic, qui

mourut ainsi que son épouse, Azénor Kerpaen, vers 1509. Leur fils Alain

Kerstridic, qui était notaire (1536) et sa femme, Françoise Rolland (fille

d'Allain Rolland, sieur de Kermoysan et de Guillemette de Coetanezre),

décédés en 1556, laissèrent trois enfants mineurs, Claude, Alain et

Marie. En 1557, Claude Kerstridic, assisté de son curateur Alain Kerpaen,

sieur de Lopezeau, fournit aveu au Roi pour les terres de Kerstridic et de

Lanvaraon qu'il tenait de son père et de sa mère, ainsi que pour plusieurs

convenants à Lespeurit qu'il avait hérités de Marguerite Rolland, soeur

aînée de sa mère. Décédé sans alliance en 1561, Claude eut pour

successeur son frère puîné Alain qui mourut lui aussi sans postérité en

1571. Marie Kerstridic qui hérita de ses frères, avait épousé Jehan

Geoffroy. Sa fille unique, Louise Geffroy, mariée à René Hémery,

seigneur de Chefdubois (en Cuzon), mourut en 1602. Julienne Hémery, née de

cette union, épousa en 1612, René de Penancoet. Elle figure dans l'acte d'afféagement

de Kerdreac'h-Pérennès (Kerbérennès) à sire Etienne Le Hir de Landudec

(1618). Quatre ans après sa mort, en 1628, intervient un accord

relativement au cours d'eau qui alimentait le moulin de Kerstridic, entre le

marquis de Rosmadec et René de Penancoet, agissant comme garde naturel de

son fils Guillaume, propriétaire de Kerstridic. Guillaume de Penancoet fut

le père de Louise de Penancoet de Kerouazle (1649-1734), l'une des

favorites du roi d'Angleterre, Charles II, qui la créa duchesse de

Porsmouth. Vers le milieu du XVIIème siècle, il vendit à Louise Nédellec,

veuve de Noël Le Gubaer, le manoir de Kerstridic avec ses domaines (Kerquéré,

Kerlaoueret Izéla, la moitié de Keramézec) et ses prééminences dans la

chapelle Sainte-Anne de Landudec. Cette terre, en 1680, appartenait à

Vincent et à Rolland Le Gubaer qui, par représentation de leur père,

Sébastien Le Gubaer, l'avaient héritée de leur aïeule, Louise Nédellec.

Kerstridic était alors affermé pour 150 livres et quelques redevances en

nature à Jean Le Bihan et à Guillaume Le Guellec. Maître Jean Chamin,

notaire, et Marie Coehen ou Coohen, sa femme, y avaient loué une maison ;

l'ancien

manoir de Kerstridic, aujourd'hui disparu. Le manoir a disparu en 1879. Un

portail ogival donnait accès dans la cour du manoir dont la façade avait

été reconstruite au XVIème siècle. Derrière le corps-de-logis, un

escalier à vis conduisait à l'étage supérieur qu'éclairaient deux

fenêtres à croisée de pierre séparées par un oculus. Guillaume

Kerstridic était, en 1426, possesseur de ce domaine qui, après lui, fut

sans doute démembré, car, en 1457, une partie de ses terres et une rente

de cinq solz sur "le molin de Kerstridic" appartenaient à

Hervé Garvaign. Jehan Kerstridic, notaire-passe, qui comparut à la montre

de 1481, vivait encore en 1513. Il fut père de Charles Kerstridic, qui

mourut ainsi que son épouse, Azénor Kerpaen, vers 1509. Leur fils Alain

Kerstridic, qui était notaire (1536) et sa femme, Françoise Rolland (fille

d'Allain Rolland, sieur de Kermoysan et de Guillemette de Coetanezre),

décédés en 1556, laissèrent trois enfants mineurs, Claude, Alain et

Marie. En 1557, Claude Kerstridic, assisté de son curateur Alain Kerpaen,

sieur de Lopezeau, fournit aveu au Roi pour les terres de Kerstridic et de

Lanvaraon qu'il tenait de son père et de sa mère, ainsi que pour plusieurs

convenants à Lespeurit qu'il avait hérités de Marguerite Rolland, soeur

aînée de sa mère. Décédé sans alliance en 1561, Claude eut pour

successeur son frère puîné Alain qui mourut lui aussi sans postérité en

1571. Marie Kerstridic qui hérita de ses frères, avait épousé Jehan

Geoffroy. Sa fille unique, Louise Geffroy, mariée à René Hémery,

seigneur de Chefdubois (en Cuzon), mourut en 1602. Julienne Hémery, née de

cette union, épousa en 1612, René de Penancoet. Elle figure dans l'acte d'afféagement

de Kerdreac'h-Pérennès (Kerbérennès) à sire Etienne Le Hir de Landudec

(1618). Quatre ans après sa mort, en 1628, intervient un accord

relativement au cours d'eau qui alimentait le moulin de Kerstridic, entre le

marquis de Rosmadec et René de Penancoet, agissant comme garde naturel de

son fils Guillaume, propriétaire de Kerstridic. Guillaume de Penancoet fut

le père de Louise de Penancoet de Kerouazle (1649-1734), l'une des

favorites du roi d'Angleterre, Charles II, qui la créa duchesse de

Porsmouth. Vers le milieu du XVIIème siècle, il vendit à Louise Nédellec,

veuve de Noël Le Gubaer, le manoir de Kerstridic avec ses domaines (Kerquéré,

Kerlaoueret Izéla, la moitié de Keramézec) et ses prééminences dans la

chapelle Sainte-Anne de Landudec. Cette terre, en 1680, appartenait à

Vincent et à Rolland Le Gubaer qui, par représentation de leur père,

Sébastien Le Gubaer, l'avaient héritée de leur aïeule, Louise Nédellec.

Kerstridic était alors affermé pour 150 livres et quelques redevances en

nature à Jean Le Bihan et à Guillaume Le Guellec. Maître Jean Chamin,

notaire, et Marie Coehen ou Coohen, sa femme, y avaient loué une maison ;

![]() l'ancien

manoir de Kerélan, aujourd'hui disparu. Un sceau de 1276 portant un sautoir

et une bordure, est attribuée aux Le Cren de Keréalan. L'enquête faite en

1411 touchant les droits du vicomte de Léon de Cornouaille contient la

déposition d'Even Cren, âgé de 80 ans, qui devait être l'aïeul de

Geffroy an Cren, seigneur de Kerélan en 1426. En 1457, Alain Lecren et

Mabille, sa femme, échangèrent leurs domaines de Kerdéaut et de Kergadiou

en Trémahec (Tréméoc) contre les héritages que possédait Hervé

Garvaign de Kerdanen "ès villes de Kerdanen, an Laéguel, Mogairet,

Kerstridic, Lesmoé, Lanryeuc, an Natro". Le même Alain

Lecren et Guillaume, son fils, acquirent en 1473 l'autre moitié de Kerdanen

et de Laëguel par contrat d'échange passé avec Alain Rosmadec auquel ils

cédèrent leurs droits sur Kerstridic, Kerlououret, Lesmoé, Lattro et

Lanriec. Guillaume Le Cren qui était notaire, se présenta pour son père

à la montre de 1481. Son fils qui portait aussi le prénom de Guillaume,

reçut en 1503, l'aveu rendu pour Kerguillianet en Guyler à la seigneurie

de Keréalan. Le fils de ce dernier, Etienne Le Cren, mourut en 1533. Il

était marié à Azelice de Kermorial dont il eut un fils nommé Yvon qui

avait pour curateur, en 1541, son oncle Pierre de Kermorial. Yvon Le Cren

qui vivait en 1578, eut pour femme Marguerite de Kersandy. Il fut

père d'Alain Le Cren qui, marié en 1587, à Jeanne de Saluden et décédé en 1602, ne laissa que deux filles. L'aînée, Hélène Le Cren,

mariée successivement à Noël Gourcuff et à Jacques de la Boixière,

sieur de Pelahé, mourut en 1627, sans laisser d'enfants. Après elle, la

terre de Kerélan passa à sa soeur puînée, Marie Le Cren, qui épousa

François de Kergoat, sieur de Kersulbic. En 1650, les sieur et dame de

Kergoat affermèrent leur maison de Kerélan à messire René de Ploeuc

auquel ils vendirent ensuite les domaines de Kergat (1657), de Kerdané,

Laëguel et Stang-Corzou Bras (1659), et en 1662, le manoir de Kerélan,

avec ses terres, moulin, bois, taillis et de haute futaie, enfeu et

prééminences dans la chapelle de sainte Barbe, à Landudec. Devenu veuve,

Marie Le Cren se retira au manoir de Kérandraon (Mahalon), où un logement

lui avait été concédé. Elle possédait encore le domaine de Kerdreac'h

(petit manoir ruiné pendant la Ligue, que possédait en 1540 N. H. Jean

Lestugen et qui par la suite fut réuni à Kerélan) dont elle fournit aveu

au seigneur de Tyvarlen, en 1682. De l'ancien manoir de Kerélan démoli en

1828, il ne reste à la fin du XIXème siècle que le pignon occidental et

un cadran solaire en ardoise sur lequel sont gravés un calice et le

millésime de 1615. Dans la rabine nommée l'allée Cren se trouvait

une croix de pierre montée sur un socle triangulaire assez élevé. Le jour

de la Fête-Dieu, la procession de Landudec se rendait à cette croix qui,

en 1849, de même que toutes les autres croix de la paroisse de

Landudec, fut renversée et fouillée par des chercheurs de trésors ;

l'ancien

manoir de Kerélan, aujourd'hui disparu. Un sceau de 1276 portant un sautoir

et une bordure, est attribuée aux Le Cren de Keréalan. L'enquête faite en

1411 touchant les droits du vicomte de Léon de Cornouaille contient la

déposition d'Even Cren, âgé de 80 ans, qui devait être l'aïeul de

Geffroy an Cren, seigneur de Kerélan en 1426. En 1457, Alain Lecren et

Mabille, sa femme, échangèrent leurs domaines de Kerdéaut et de Kergadiou

en Trémahec (Tréméoc) contre les héritages que possédait Hervé

Garvaign de Kerdanen "ès villes de Kerdanen, an Laéguel, Mogairet,

Kerstridic, Lesmoé, Lanryeuc, an Natro". Le même Alain

Lecren et Guillaume, son fils, acquirent en 1473 l'autre moitié de Kerdanen

et de Laëguel par contrat d'échange passé avec Alain Rosmadec auquel ils

cédèrent leurs droits sur Kerstridic, Kerlououret, Lesmoé, Lattro et

Lanriec. Guillaume Le Cren qui était notaire, se présenta pour son père

à la montre de 1481. Son fils qui portait aussi le prénom de Guillaume,

reçut en 1503, l'aveu rendu pour Kerguillianet en Guyler à la seigneurie

de Keréalan. Le fils de ce dernier, Etienne Le Cren, mourut en 1533. Il

était marié à Azelice de Kermorial dont il eut un fils nommé Yvon qui

avait pour curateur, en 1541, son oncle Pierre de Kermorial. Yvon Le Cren

qui vivait en 1578, eut pour femme Marguerite de Kersandy. Il fut

père d'Alain Le Cren qui, marié en 1587, à Jeanne de Saluden et décédé en 1602, ne laissa que deux filles. L'aînée, Hélène Le Cren,

mariée successivement à Noël Gourcuff et à Jacques de la Boixière,

sieur de Pelahé, mourut en 1627, sans laisser d'enfants. Après elle, la

terre de Kerélan passa à sa soeur puînée, Marie Le Cren, qui épousa

François de Kergoat, sieur de Kersulbic. En 1650, les sieur et dame de

Kergoat affermèrent leur maison de Kerélan à messire René de Ploeuc

auquel ils vendirent ensuite les domaines de Kergat (1657), de Kerdané,

Laëguel et Stang-Corzou Bras (1659), et en 1662, le manoir de Kerélan,

avec ses terres, moulin, bois, taillis et de haute futaie, enfeu et

prééminences dans la chapelle de sainte Barbe, à Landudec. Devenu veuve,

Marie Le Cren se retira au manoir de Kérandraon (Mahalon), où un logement

lui avait été concédé. Elle possédait encore le domaine de Kerdreac'h

(petit manoir ruiné pendant la Ligue, que possédait en 1540 N. H. Jean

Lestugen et qui par la suite fut réuni à Kerélan) dont elle fournit aveu

au seigneur de Tyvarlen, en 1682. De l'ancien manoir de Kerélan démoli en

1828, il ne reste à la fin du XIXème siècle que le pignon occidental et

un cadran solaire en ardoise sur lequel sont gravés un calice et le

millésime de 1615. Dans la rabine nommée l'allée Cren se trouvait

une croix de pierre montée sur un socle triangulaire assez élevé. Le jour

de la Fête-Dieu, la procession de Landudec se rendait à cette croix qui,

en 1849, de même que toutes les autres croix de la paroisse de

Landudec, fut renversée et fouillée par des chercheurs de trésors ;

![]() l'ancien

manoir de Kerandraon, aujourd'hui disparu. Riou Treffranc dont la famille

était originaire de Ployan (la branche aînée des Treffranc s'est fondue,

vers 1435, dans Coetsquiriou, puis Kerardélec, du Parc et Troussier),

possédait en 1426 ce manoir que ses descendants devaient abandonner cent

ans plus tard pour se fixer à Kerguiffit, en Pouldreuzic. Guillaume

Treffranc, écuyer, décédé à Keranduon en 1504, fut père de Jehan

Treffranc qui rendit aveu au seigneur du Quilliou, en 1539, pour la garenne

et le pré de Kerhaelec, situés en Plogastel, au sud du ruisseau qui

séparait alors cette paroisse de celle de Landudec et pour le convenant que

tenaient à Kervour Hervé et Henry Pogeant. Ce Jehan Treffranc

qui avait hérité de Charles Queynec, frère de sa mère, le manoir de

Kerguiffit, était marié à Loyse de Tyvarlen qui lui donna trois enfants.

Ses deux fils, Jehan et Guillaume, dont le premier mourut en 1571, n'ayant

pas laissé de postérité, sa fille, nommée Jacquette, succéda à ses

frères. Mariée d'abord à François Ier Le Torcol, sieur de Kerdour,

Jacquette Treffranc contracta, en 1583, une seconde alliance avec Pierre du

Haffont, seigneur de Lestrédiagat. Lorsqu'elle mourut, vers 1610, la terre

de Kerandraon échut à Louise Le Torcol, femme de Hervé du Haffont, qui la

transmit à son fils aîné, Jean du Haffont. Celui-ci, de son mariage avec

Julienne Jégado, ne laissa qu'un fils, Jean du Haffont (avec lui

s'éteignit la branche aînée de cette maison), époux de Claude Perrine du

Bot (de Quimec'h) depuis 1649, qui vendit Kerandraon, en 1663, à Guillaume

Furic, sieur de Penminy. La même année, cette terre qui comprenait, outre

la réserve du manoir et l'emplacement du moulin (à la lisière Sud de Coar

ar Veil, dépendant de Langas), deux convenants à Kerandraon, les deux

tiers de Kerhuel et une ferme à Kerboru, passa par échange des mains du

sieur de Penminy dans celles de René de Ploeuc, seigneur du Guiguiffin ;

l'ancien

manoir de Kerandraon, aujourd'hui disparu. Riou Treffranc dont la famille

était originaire de Ployan (la branche aînée des Treffranc s'est fondue,

vers 1435, dans Coetsquiriou, puis Kerardélec, du Parc et Troussier),

possédait en 1426 ce manoir que ses descendants devaient abandonner cent

ans plus tard pour se fixer à Kerguiffit, en Pouldreuzic. Guillaume

Treffranc, écuyer, décédé à Keranduon en 1504, fut père de Jehan

Treffranc qui rendit aveu au seigneur du Quilliou, en 1539, pour la garenne

et le pré de Kerhaelec, situés en Plogastel, au sud du ruisseau qui

séparait alors cette paroisse de celle de Landudec et pour le convenant que

tenaient à Kervour Hervé et Henry Pogeant. Ce Jehan Treffranc

qui avait hérité de Charles Queynec, frère de sa mère, le manoir de

Kerguiffit, était marié à Loyse de Tyvarlen qui lui donna trois enfants.

Ses deux fils, Jehan et Guillaume, dont le premier mourut en 1571, n'ayant

pas laissé de postérité, sa fille, nommée Jacquette, succéda à ses

frères. Mariée d'abord à François Ier Le Torcol, sieur de Kerdour,

Jacquette Treffranc contracta, en 1583, une seconde alliance avec Pierre du

Haffont, seigneur de Lestrédiagat. Lorsqu'elle mourut, vers 1610, la terre

de Kerandraon échut à Louise Le Torcol, femme de Hervé du Haffont, qui la

transmit à son fils aîné, Jean du Haffont. Celui-ci, de son mariage avec

Julienne Jégado, ne laissa qu'un fils, Jean du Haffont (avec lui

s'éteignit la branche aînée de cette maison), époux de Claude Perrine du

Bot (de Quimec'h) depuis 1649, qui vendit Kerandraon, en 1663, à Guillaume

Furic, sieur de Penminy. La même année, cette terre qui comprenait, outre

la réserve du manoir et l'emplacement du moulin (à la lisière Sud de Coar

ar Veil, dépendant de Langas), deux convenants à Kerandraon, les deux

tiers de Kerhuel et une ferme à Kerboru, passa par échange des mains du

sieur de Penminy dans celles de René de Ploeuc, seigneur du Guiguiffin ;

![]() l'ancien

manoir de Kerviher, aujourd'hui disparu. Guillaume Kerviher, fils mineur du

défunt Daniel Kerviher, possédait ce manoir en 1426. Il vivait encore en

1481 et se fit représenter à la montre de Carhaix par son fils Henry (la

femme d'Henry Kerviher appartenait à la famille Penfrat qui possédait un

tènement à Kermenguy, en Plozévet). En 1529, Jehan Kerviher "à

cause de son vieil âge" fit abandon de ses biens à son fils

Charles de Kerviher, écuyer, lequel en 1540 fournit aveu au roi pour le

manoir et le moulin de Kerviher qu'il exploitait directement et pour le

convenant Kerniol (ou Merdy Izéla) tenu par Alain Le Marec. Louis de

Kerviher qui lui succéda, fut remplacé à la montre de 1562 par son frère

Nicolas, notaire à Quimper. François de Kerviher, décédé vers 1606,

avait épousé en 1603 Marie de Kerguélen (fille de Jehan de Kerguélen,

seigneur de Kerlez, en Landrévarzec, et de Blanche Moisan) qui rendit aveu,

en 1618, au nom de ses filles Jeanne et Anne pour le manoir de Kerviher

affermé à Jean Denys et pour son moulin ruiné depuis 28 ou 30 ans.

L'aînée des filles, Jeanne, après la mort de son mari, Jean du Haffond de

Lestimbech, prit le voile aux Ursulines de Quimper, laissant Kerviher à sa

soeur puînée. Anne de Kerviher, qui avait épousé Mathieu L'honoré,

sieur de Kergostiou, eut pour enfants : - Jacques L'Honoré qui était

diacre en 1649, curé de Lanvern en 1661 et, en 1670, recteur de Guengat. -

Renée dont le mari Pierre Marcan, procureur fiscal de Pouldavid, mourut en

1670 .- Catherine décédée sans alliance et - Yves qui épousa, en 1669,

Gillette de Keratry. Par contrat du 12 octobre 1671, la dame douairière de

Kergostiou vendit à messire René de Ploeuc le manoir de Kerviher avec

toutes ses dépendances, rabines, bois taillis et de haute futaie et ses

prééminences dans l'église de Landudec (elles consistaient en trois

tombes basses, une tombe élevée et le droit d'écusson dans la chapelle

située au nord de la nef) pour le prix de quatre mille neuf cent livres

tournois et à la charge d'acquitter une rente de huit livres due à la

fabrique de Saint-Mathieu. Kerviher, depuis cette époque, fait partie de la

terre du Guiguiffin. Des anciens bâtiments, il ne restait à la fin du

XIXème siècle qu'un mur assez élevé, à l'ouest de la cour, auquel

étaient adossés des appentis. La maison de ferme qui avait

suivi conservait plusieurs ouvertures provenant du vieux manoir dont la

dernière reconstruction ne remontait qu'à 1583. Le blason de Kerviher d'azur

à trois mains droites d'argent, 2 et 1, un fer de lance de même en abîme,

était gravé sur une croix érigée près de la route d'Arvor et dont les

pierres sont entrées dans la construction de la chapelle du Guiguiffin en 1751 ;

l'ancien

manoir de Kerviher, aujourd'hui disparu. Guillaume Kerviher, fils mineur du

défunt Daniel Kerviher, possédait ce manoir en 1426. Il vivait encore en

1481 et se fit représenter à la montre de Carhaix par son fils Henry (la

femme d'Henry Kerviher appartenait à la famille Penfrat qui possédait un

tènement à Kermenguy, en Plozévet). En 1529, Jehan Kerviher "à

cause de son vieil âge" fit abandon de ses biens à son fils

Charles de Kerviher, écuyer, lequel en 1540 fournit aveu au roi pour le

manoir et le moulin de Kerviher qu'il exploitait directement et pour le

convenant Kerniol (ou Merdy Izéla) tenu par Alain Le Marec. Louis de

Kerviher qui lui succéda, fut remplacé à la montre de 1562 par son frère

Nicolas, notaire à Quimper. François de Kerviher, décédé vers 1606,

avait épousé en 1603 Marie de Kerguélen (fille de Jehan de Kerguélen,

seigneur de Kerlez, en Landrévarzec, et de Blanche Moisan) qui rendit aveu,

en 1618, au nom de ses filles Jeanne et Anne pour le manoir de Kerviher

affermé à Jean Denys et pour son moulin ruiné depuis 28 ou 30 ans.

L'aînée des filles, Jeanne, après la mort de son mari, Jean du Haffond de

Lestimbech, prit le voile aux Ursulines de Quimper, laissant Kerviher à sa

soeur puînée. Anne de Kerviher, qui avait épousé Mathieu L'honoré,

sieur de Kergostiou, eut pour enfants : - Jacques L'Honoré qui était

diacre en 1649, curé de Lanvern en 1661 et, en 1670, recteur de Guengat. -

Renée dont le mari Pierre Marcan, procureur fiscal de Pouldavid, mourut en

1670 .- Catherine décédée sans alliance et - Yves qui épousa, en 1669,

Gillette de Keratry. Par contrat du 12 octobre 1671, la dame douairière de

Kergostiou vendit à messire René de Ploeuc le manoir de Kerviher avec

toutes ses dépendances, rabines, bois taillis et de haute futaie et ses

prééminences dans l'église de Landudec (elles consistaient en trois

tombes basses, une tombe élevée et le droit d'écusson dans la chapelle

située au nord de la nef) pour le prix de quatre mille neuf cent livres

tournois et à la charge d'acquitter une rente de huit livres due à la

fabrique de Saint-Mathieu. Kerviher, depuis cette époque, fait partie de la

terre du Guiguiffin. Des anciens bâtiments, il ne restait à la fin du

XIXème siècle qu'un mur assez élevé, à l'ouest de la cour, auquel

étaient adossés des appentis. La maison de ferme qui avait

suivi conservait plusieurs ouvertures provenant du vieux manoir dont la

dernière reconstruction ne remontait qu'à 1583. Le blason de Kerviher d'azur

à trois mains droites d'argent, 2 et 1, un fer de lance de même en abîme,

était gravé sur une croix érigée près de la route d'Arvor et dont les

pierres sont entrées dans la construction de la chapelle du Guiguiffin en 1751 ;

![]() l'ancien

manoir de Tuonhuon (aujourd'hui Truhen), aujourd'hui disparu. Propriété

d'Alain Tuonhuon en 1426, il fut par la suite réuni à la terre de Tyvarlen,

ainsi que son moulin dit Stang-Guezennou dont la suppression a dû coincider

avec la reconstruction du moulin de Tyvarlen. Ce dernier qui se trouvait

autrefois près de l'étang nommé Len Mors et était tombé en ruines

pendant la Ligue, fut transféré en 1628, à l'endroit qu'il occupait à la fin du XIXème siècle ;

l'ancien

manoir de Tuonhuon (aujourd'hui Truhen), aujourd'hui disparu. Propriété

d'Alain Tuonhuon en 1426, il fut par la suite réuni à la terre de Tyvarlen,

ainsi que son moulin dit Stang-Guezennou dont la suppression a dû coincider

avec la reconstruction du moulin de Tyvarlen. Ce dernier qui se trouvait

autrefois près de l'étang nommé Len Mors et était tombé en ruines

pendant la Ligue, fut transféré en 1628, à l'endroit qu'il occupait à la fin du XIXème siècle ;

![]() l'ancien

manoir de Kerohan, aujourd'hui disparu. En 1426 ce petit manoir, voisin du

précédent, appartenait à Pierre Trégouret, de Cast ;

l'ancien

manoir de Kerohan, aujourd'hui disparu. En 1426 ce petit manoir, voisin du

précédent, appartenait à Pierre Trégouret, de Cast ;

![]() l'ancien

manoir de Penfrat, aujourd'hui disparu. Vers 1426, ce manoir, avec le moulin

de Kervélaouet qui en dépendait, était aux mains de Maître Yvon Penfrat

dont les descendants s'établirent à Lanalan en Mahalon, dans le cours du

XVème siècle. Converti en domaine, Penfrat était tenu, en 1541, par Jehan

Alanou sous Yvon Geffroy, sieur de Lanalan ;

l'ancien

manoir de Penfrat, aujourd'hui disparu. Vers 1426, ce manoir, avec le moulin

de Kervélaouet qui en dépendait, était aux mains de Maître Yvon Penfrat

dont les descendants s'établirent à Lanalan en Mahalon, dans le cours du

XVème siècle. Converti en domaine, Penfrat était tenu, en 1541, par Jehan

Alanou sous Yvon Geffroy, sieur de Lanalan ;

![]() l'ancien

manoir de Kerandraon-Ar-Veil et son moulin, aujourd'hui disparus. Ce manoir

dépendait de la seigneurie du Quilliou. Pour le distinguer d'un autre

Kerandraon, situé dans les mêmes parages, on l'a appelé

Kerandraon-Gourret, du nom du domanier, Jehan Gourret, qui l'exploitait à

la fin du XVème siècle. La maison principale possédait un étage

supérieur qui était éclairé par une grande fenêtre à meneau en croix.

En 1642, cette maison était occupée par un notaire, Maître Guyomarch Le

Meur, auquel succéda par acquêt, en 1673, Alain Le Borgne, propriétaire

du manoir de Kerongar-an-Abadès, en Plozévet. Après avoir passé par

différentes mains, Kerandraon-Gourret est devenu au XVIIIème siècle, la

propriété de M. Guillaume Le Bolzer ;

l'ancien

manoir de Kerandraon-Ar-Veil et son moulin, aujourd'hui disparus. Ce manoir

dépendait de la seigneurie du Quilliou. Pour le distinguer d'un autre

Kerandraon, situé dans les mêmes parages, on l'a appelé

Kerandraon-Gourret, du nom du domanier, Jehan Gourret, qui l'exploitait à

la fin du XVème siècle. La maison principale possédait un étage

supérieur qui était éclairé par une grande fenêtre à meneau en croix.

En 1642, cette maison était occupée par un notaire, Maître Guyomarch Le

Meur, auquel succéda par acquêt, en 1673, Alain Le Borgne, propriétaire

du manoir de Kerongar-an-Abadès, en Plozévet. Après avoir passé par

différentes mains, Kerandraon-Gourret est devenu au XVIIIème siècle, la

propriété de M. Guillaume Le Bolzer ;

![]() l'ancienne

maison de Kermalhuzen (aujourd'hui Keralfin), aujourd'hui disparue. Elle a

appartenu à Jehan an Scel ou Ancel, habile charpentier qui fut employé, en

1467, aux travaux de la cathédrale et probablement aussi, quelques années

plus tard, à la construction du château de Tyvarlen ;

l'ancienne

maison de Kermalhuzen (aujourd'hui Keralfin), aujourd'hui disparue. Elle a

appartenu à Jehan an Scel ou Ancel, habile charpentier qui fut employé, en

1467, aux travaux de la cathédrale et probablement aussi, quelques années

plus tard, à la construction du château de Tyvarlen ;

![]() la

fontaine dite Feunteun Santez Anna, qui, suivant une tradition, serait

située près de l'emplacement de l'église primitive ;

la

fontaine dite Feunteun Santez Anna, qui, suivant une tradition, serait

située près de l'emplacement de l'église primitive ;

![]() l'ancien

presbytère aujourd'hui disparu. Une déclaration fournie en 1680 par le

procureur terrien, Guénolé Le Bihan de Kerdané, fait mention : "d'une

vieille ruine de maison, escurie, cour, jardin et entrée située dans la

montagne voisine du grand chemin de Landudec à Odierne, avec deux petits

parcs y adiaçants cernés de vieux murs. Les dites mazières furent donnés

par les ancestres du seigneur marquis de Molac aux paroissiens, ainsi qu'ils

ont pu l'apprendre par tradition, pour servir de presbitaire"

(Archives de Loire-Inférieure). Les substructions de ce presbytère,

détruit par un incendie dans la première moitié du XVIIème siècle,

existaient encore au début du XXème siècle à l'extrémité nord-est de

la montagne de Lanrien (n° 574 du cadastre). C'est seulement en 1749 qu'il

fut remplacé par une maison construite au bourg ;

l'ancien

presbytère aujourd'hui disparu. Une déclaration fournie en 1680 par le

procureur terrien, Guénolé Le Bihan de Kerdané, fait mention : "d'une

vieille ruine de maison, escurie, cour, jardin et entrée située dans la

montagne voisine du grand chemin de Landudec à Odierne, avec deux petits

parcs y adiaçants cernés de vieux murs. Les dites mazières furent donnés

par les ancestres du seigneur marquis de Molac aux paroissiens, ainsi qu'ils

ont pu l'apprendre par tradition, pour servir de presbitaire"

(Archives de Loire-Inférieure). Les substructions de ce presbytère,

détruit par un incendie dans la première moitié du XVIIème siècle,

existaient encore au début du XXème siècle à l'extrémité nord-est de

la montagne de Lanrien (n° 574 du cadastre). C'est seulement en 1749 qu'il

fut remplacé par une maison construite au bourg ;

![]() 8

moulins dont le moulin à eau de Kerneostic, de Keravec, de

Kerandraon, de Tyvarlen, de Lervoé, Neuf, Poas, de Com ;

8

moulins dont le moulin à eau de Kerneostic, de Keravec, de

Kerandraon, de Tyvarlen, de Lervoé, Neuf, Poas, de Com ;

A signaler aussi :

![]() l'ancienne

voie de Civitas-Aquilonia, traversait Landudec de l'Est à l'Ouest. La voie

devait suivre la direction allant de la porterie du Guilguiffin jusqu'à Guenforh

où elle obliquait vers le nord. Reprenant ensuite sa direction occidentale,

elle venait traverser le bourg au midi de l'église et passait près de

l'ancien presbytère, puis au nord de Lanrien et de Kerverret ;

l'ancienne

voie de Civitas-Aquilonia, traversait Landudec de l'Est à l'Ouest. La voie

devait suivre la direction allant de la porterie du Guilguiffin jusqu'à Guenforh

où elle obliquait vers le nord. Reprenant ensuite sa direction occidentale,

elle venait traverser le bourg au midi de l'église et passait près de

l'ancien presbytère, puis au nord de Lanrien et de Kerverret ;

![]() l'ancienne

route d'Arvor entrait dans Landudec à Pont-Cléguer. Elle passait ensuite

au nord de Kerviher et de Kerandraon, au midi de Kerstrat et de Kerstridic,

puis à 400 mètres au nord de la villa romaine de Kerléver en Pouldreuzic.

Après avoir traversé le ruisseau du Loc sur le pont Mintic, la route se

dirigeait sur le port de Plovan en passant par Lesbily et Kersaudy, par

Moriou, Pencleuyou et Croespilcau ;

l'ancienne

route d'Arvor entrait dans Landudec à Pont-Cléguer. Elle passait ensuite

au nord de Kerviher et de Kerandraon, au midi de Kerstrat et de Kerstridic,

puis à 400 mètres au nord de la villa romaine de Kerléver en Pouldreuzic.

Après avoir traversé le ruisseau du Loc sur le pont Mintic, la route se

dirigeait sur le port de Plovan en passant par Lesbily et Kersaudy, par

Moriou, Pencleuyou et Croespilcau ;

![]() l'ancienne

voie de Kerity à Keris. Elle était d'origine gauloise et traversait les

territoires de Beuzec-Cap-Caval, Plonéour et Peumerit. Elle passait près

du camp de Kergurunet, en Plogastel, avant de croiser, au nord-est de

Kerviher, la route d'Arvor. Elle se dirigeait ensuite par Penoncoet et

Brenguelven (où se trouvait un poste gallo-romain), vers le Goyen qu'elle

franchissait sur le Pont-Meur et, en sortant de Pouldergat, se raccordait

près de Toungouzel, en Ploaré, avec la voie de Civitas Aquilonia à Keris ;

l'ancienne

voie de Kerity à Keris. Elle était d'origine gauloise et traversait les

territoires de Beuzec-Cap-Caval, Plonéour et Peumerit. Elle passait près

du camp de Kergurunet, en Plogastel, avant de croiser, au nord-est de

Kerviher, la route d'Arvor. Elle se dirigeait ensuite par Penoncoet et

Brenguelven (où se trouvait un poste gallo-romain), vers le Goyen qu'elle

franchissait sur le Pont-Meur et, en sortant de Pouldergat, se raccordait

près de Toungouzel, en Ploaré, avec la voie de Civitas Aquilonia à Keris ;

![]() les

ruines de Kerhascoet, situées à 200 mètres du village de Kerhascoet. Sur

le versant nord du coteau, les romains avaient établi un poste assez

important destiné à surveiller la voie de Civitas-Aquilonia à la

Pointe du Raz, qui passait à peu de distance au nord de l'enceinte

fortifiée. Suivant la tradition locale, la forteresse de Kerhascoet aurait

servi de résidence aux anciens chefs de la paroisse, avant la fondation du château de Tyvarlen ;

les

ruines de Kerhascoet, situées à 200 mètres du village de Kerhascoet. Sur

le versant nord du coteau, les romains avaient établi un poste assez

important destiné à surveiller la voie de Civitas-Aquilonia à la

Pointe du Raz, qui passait à peu de distance au nord de l'enceinte

fortifiée. Suivant la tradition locale, la forteresse de Kerhascoet aurait

servi de résidence aux anciens chefs de la paroisse, avant la fondation du château de Tyvarlen ;

![]() MONUMENTS

ANCIENS : - Tumulus, au bord de la route, à 50 mètres à l'Ouest du bourg. - Substructions

romaines, à Keraliver. - Camp romain, près de Kerascoët. - Sur les terres

du Guilguiffin, M. le Comte de Saint-Luc a recueilli, au milieu d'anciennes

substructions, trois urnes en terre brune et des fragments de bronze (du Chatellier) ;

MONUMENTS

ANCIENS : - Tumulus, au bord de la route, à 50 mètres à l'Ouest du bourg. - Substructions

romaines, à Keraliver. - Camp romain, près de Kerascoët. - Sur les terres

du Guilguiffin, M. le Comte de Saint-Luc a recueilli, au milieu d'anciennes

substructions, trois urnes en terre brune et des fragments de bronze (du Chatellier) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de LANDUDEC

L'origine de l'antique lignée qui a porté le nom de Tyvarlen se perd dans la nuit des temps. Il est probable qu'elle remontait à l'un des machtierns ou chefs de plou de cette région. Dès les premiers temps de la féodalité, un seigneur de Tyvarlen, nommé Harscouet, fit lever une justice près du manoir qu'il avait "ès mettes du village de Kerlazrou en Ploédémet" (Dom Morice, preuves II, col. 852). Au nombre des possesseurs de grands fiefs que le Duc assembla à l'Ost de Ploërmel, en 1294, avant de porter la guerre en Guyenne, figurent Alain, seigneur de Tyvarlen et son beau-frère Gourmaëlan, fils de Sinquin de Pontecroix. Ce Gourmelon, dernier descendant mâle des seigneurs de Pontecroix, devait peu d'années après s'éteindre sans postérité, laissant pour principale héritière l'aînée de ses soeurs, Plézou de Pontecroix, qui était mariée à Alain de Tyvarlen aux mains duquel se trouvèrent ainsi réunis les deux fiefs de Pontecroix et de Tyvarlen. Un autre Alain de Tyvarlen, petit-fils probablement du précédent, épousa Sybille de Kersaliou. Il fut père d'Alain Tyvarlen qui décéda en 1384 et laissa de son mariage avec Plézou de Pennault, un fils de même nom, mort sans postérité en 1404, et deux filles dont la cadette, Margilie, fut mariée au seigneur de Coetrédrez ou Coatrédrez. Leur fils, Yvon de Coatrédrez rendit aveu au duc, en 1454, de la terre de Pennault ou Pennaut. L'aînée, Alice de Tyvarlen, qui succéda à son frère dans les seigneuries de Pontecroix et de Tyvarlen, mourut en 1412. Elle avait épousé avant 1391, Jehan de Rosmadec, demi-frère de l'évêque Bertrand de Rosmadec, qui lui survécut jusqu'en 1426. La même année, leur fils, Guillaume de Rosmadec, fut tué à l'assaut de Saint-James de Beuvron. De son union avec Jehanne de Lespervez, héritière de sa maison, étaient nés six enfants dont l'aîné, Jehan de Rosmadec, marié en 1438 à Jehanne Thommelin, mourut en 1470. Alain de Rosmadec qui continue la lignée, s'allia à Françoise de Quélennec (1478). Décédé en 1491, il eut pour fils successeur Jehan de Rosmadec dont le mariage avec Jehanne de la Chapelle, dame de Molac, fut célébré au château de Blois (1505), en présence du roi Louis XII et de la reine Anne et qui mourut à Tyvarlen en 1515. Son fils, Alain de Rosmadec, baron de Molac (1509-1560), fit construire la chapelle de Confort ainsi que la tour de l'église de Landudec. Marié, en 1528, à Jeanne du Chastel, il en eut sept enfants dont l'aîné, Tanguy de Rosmadec, devint lieutenant-général du roi en Bretagne. En mourant (1574), Tanguy de Rosmadec ne laissa qu'un fils de Marguerite de Beaumanoir qu'il avait épousée en 1561. Sébastien Ier, marquis de Rosmadec, épousa Françoise de Montmorency (1588). Sous le nom de marquis de Molac, il se distingua pendant la Ligue comme colonel-général de l'infanterie royale et allait recevoir le bâton de maréchal de France, lorsqu'il mourut en 1613, à l'âge de 46 ans. Sébastien II, marquis de Rosmadec, successivement gouverneur de Quimper et de Dinan, diminua par de nombreux afféagements l'étendue de la châtellenie de Pontecroix-Tyvarlen et vendit même, en 1647, sa terre patrimoniale de Rosmadec. Marié en 1616 à Renée de Kerhoënt-Kergounadec'h, "le plus considérable party qui fust lors dans la Bretagne", il en eut dix enfants dont il ne conserva qu'un fils et deux filles, Marie-Anne et Marie-Renée. Sébastien III, marquis de Rosmadec, qui succéda à son père en 1653, épousa deux ans après Renée Budes de Guébriant. Nommé, en 1665, gouverneur de la ville et du château de Nantes, il mourut en 1693. Sa descendance allait finir avec son fils, Sébastien IV, qui décéda, en 1700, sans laisser d'enfant de son alliance avec Catherine de Scoraille. Marie Anne de Rosmadec, comtesse de Carcado, tante et héritière du dernier marquis de Rosmadec, ne lui survécut que quatre ans. Elle laissa une succession fort obérée. Les biens qui en dépendaient ayant été vendus en 1714, son fils aîné dut en exercer le retrait lignager. René Alexis Le Sénéchal, comte de Carcado (1659-1744), lieutenant-général des armées du roi, obtint en 1719, la continuation du marquisat de Rosmadec sous le nom de Pont-Croix, et, la même année, fut nommé gouverneur de Quimper. De son mariage avec Jeanne Magon était issu Corentin Joseph Le Sénéchal, marquis de Molac, qui vendit, en 1754, le marquisat de Pont-Croix. Acquis par Nicolas Louis, marquis de Ploeuc, qui pendant deux ans en demeura possesseur, le marquisat devint, en 1756, la propriété de la comtesse de Forcalquier.

A signaler que Renée Françoise de Carbonnel-Canisy, née en 1725, fut mariée : - 1° au marquis d'Antin qui mourut en 1741, - 2° à Louis-Bufile de Brancas, comte de Forcalquier, décédé en 1750. Son père, le comte de Canisy, était fils de Charlotte de la Paluelle dont la mère, Marie Renée de Rosmadec, était la soeur puînée de la comtesse de Carcado. La comtesse de Forcalquier, décédée sans postérité, eut pour héritiers les Carbonnel-Canisy qui ont possédé jusqu'à 1828 la terre de Tyvarlen (Conen de Saint-Luc).

FAMILLES ANCIENNES (Courcy) :

- Honoré, sr. de Penfrat et de Kernicher : Losangé d'argent et de sable à la cotice de gueules brochant ; au franc canton de pourpre chargé d'un dextrochère d'argent tenant un épervier de même. Fondu dans Alleno.

- Kerharo, sr. de Guilguiffin : de gueules au rencontre de cerf d'or. Fondu dans Tivarlen, puis en de Ploeuc, en 1598.

- Kernicher, sr. du dit lieu : d'azur à 3 mains dextres d'argent, un fer d'épieu de même en abyme. Fondu dans L'Honoré.

- Ploeuc, sr. de Guilguiffin : d'hermines à 3 chevrons de gueules ; devise : L'âme et l'honneur.

- Rosmadec, sr. de Tivarlen, en Landudec : palé d'argent et d'azur de 6 pièces.

- Tivarlen, sr. du dit lieu et de Guilguiffin : d'azur au château d'or. Fondu dans Rosmadec, au XVème siècle.

A la "Montre" de l'Evêché de Cornouailles de l'an 1481 qui s'est tenue à Carhaix les 4 et 5 septembre, revue militaire à laquelle tous les nobles devaient participer munis de l'équipement en rapport avec leur fortune, les nobles suivants de Landudec étaient présents :

![]() Guillaume

de Tyvarlen et Catherine de Branalen, femme de Charles de Tyvarlen,

représentés par le dict Charles, à deux chevaux, archer en brigandine ;

Guillaume

de Tyvarlen et Catherine de Branalen, femme de Charles de Tyvarlen,

représentés par le dict Charles, à deux chevaux, archer en brigandine ;

![]() Alain

le Cren, représenté par maistre Guillaume son fils, archer et brigandine ;

Alain

le Cren, représenté par maistre Guillaume son fils, archer et brigandine ;

![]() Jehan

de Kerscodic, en pal et vouge ;

Jehan

de Kerscodic, en pal et vouge ;

![]() Guillaume

Larcher, représenté par Henry son fils, en brigandine et vouge ;

Guillaume

Larcher, représenté par Henry son fils, en brigandine et vouge ;

![]() Pierre

le Corre, en brigandine et vouge.

Pierre

le Corre, en brigandine et vouge.

A la "Montre" de l'Evêché de Cornouailles de l'an 1562 qui s'est tenue à Quimper les 15 et 16 mai, les nobles suivants de Landudec apparaissent :

![]() Le

sieur de Tyvarlen, présent, capitaine de l'arrière-ban ;

Le

sieur de Tyvarlen, présent, capitaine de l'arrière-ban ;

![]() Le

sieur de Quilliquifin, présent, dict faire homme d'armes ;

Le

sieur de Quilliquifin, présent, dict faire homme d'armes ;

![]() Yvon

le Even, sr. De Kerlen, présent, dict faire corselet ;

Yvon

le Even, sr. De Kerlen, présent, dict faire corselet ;

![]() Louis

de Kerinher, représenté par Nicolas Kerinher son frère, sous l'esdict ;

Louis

de Kerinher, représenté par Nicolas Kerinher son frère, sous l'esdict ;

![]() Le

sieur de Kertredic, mineur, représenté par Alain de Kerfor, présent, dict faire arquebusier à cheval.

Le

sieur de Kertredic, mineur, représenté par Alain de Kerfor, présent, dict faire arquebusier à cheval.

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.