|

Bienvenue chez les Lorientais |

LORIENT |

Retour page d'accueil Retour Canton de Lorient

La commune de Lorient ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de LORIENT

Lorient vient de « Soleil d’Orient », nom du premier bateau construit en 1667 par la Compagnie des Indes orientales.

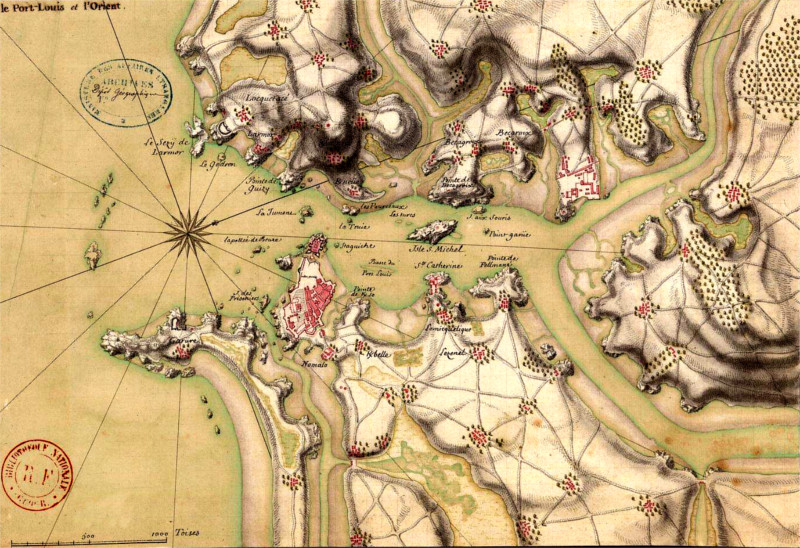

Le territoire de Lorient est un démembrement en 1709 de l'ancienne paroisse primitive de Ploemeur. Au Moyen Age, Lorient dépendait du doyenné de Kéménet-Héboé (ou Kemmenet-Heboë ou Kemenet-Heboë). Une citadelle est construite à Blavet en 1590 par les Espagnols, après l'échec de l'invisible Armada, pendant les guerres de la Ligue. En 1618, Blavet devient Port-Louis (Saint-Louis-de-Lorient) et englobe alors le territoire de Saint-Christophe, son ancienne trève.

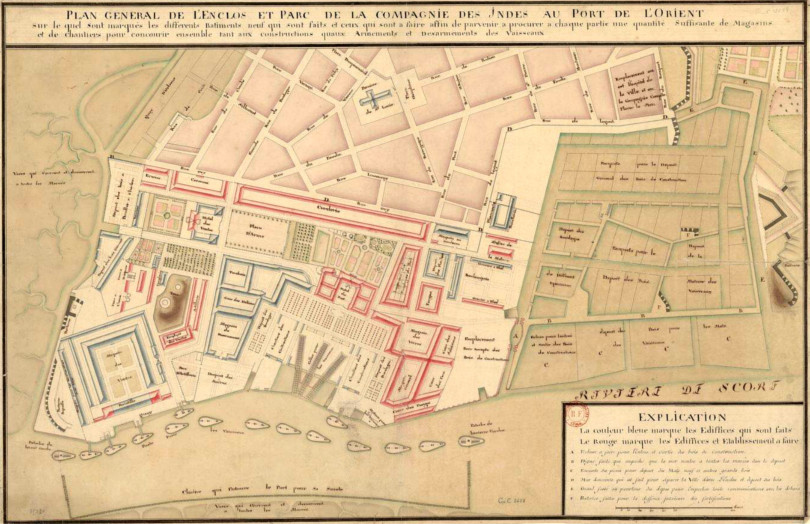

En fait, Lorient ne naît vraiment qu'en 1666, au moment où la Compagnie des Indes, créée par Colbert (ministre de Louis XIV et secrétaire d'Etat à la Marine) en août 1664 afin de développer les échanges avec l'Asie, vient s’installer à Port-Louis. L'histoire de Lorient commence lors de la création des chantiers navals du Faouëdic. Fondé en 1666, Lorient, dont le nom est successivement Lieu d'Orient, puis l'Orient, n'est d'abord qu'un lieu improvisé de construction, d'armement et de désarmement de navires. L'édification des logements des ouvriers et des marins sur la presqu'île du Faouëdic marque la naissance de l'ancienne agglomération de Lorient.

![]() Voir

Histoire

abrégée de Lorient de 1666 à 1939

Voir

Histoire

abrégée de Lorient de 1666 à 1939

![]() Voir

Le

choix du port de Lorient en 1666

Voir

Le

choix du port de Lorient en 1666

![]() Voir Le

Faouëdic, Tréfaven et Ploemeur en 1666

Voir Le

Faouëdic, Tréfaven et Ploemeur en 1666

![]() Voir

Fondation de Lorient le 31 août 1666

Voir

Fondation de Lorient le 31 août 1666

![]() Voir

Le Lieu d'Orient et son chantier

Voir

Le Lieu d'Orient et son chantier

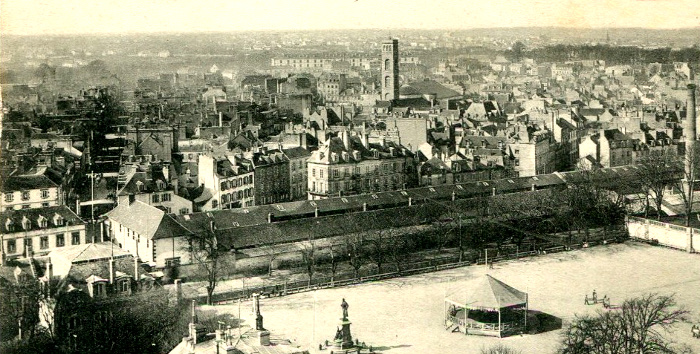

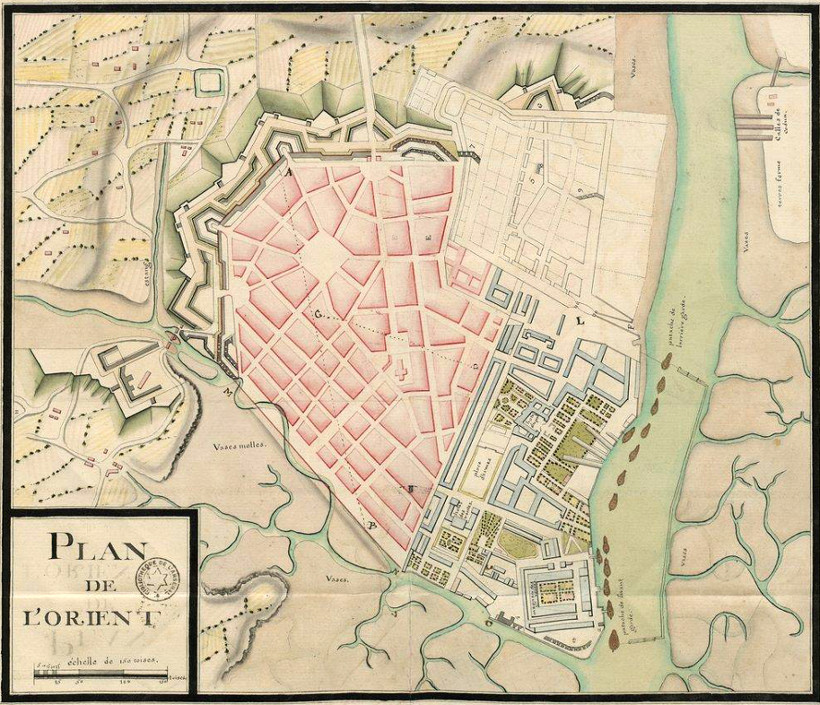

Le mur d'octroi édifié en 1744, fortifié après le débarquement des Anglais en 1746, délimite la ville de Lorient. Lorient sert dès 1687 à la marine royale qui l'accapare en 1703 avant de céder la place en 1719 à la Compagnie des Indes de Law. A partir de 1734, la Compagnie des Indes de Law y concentre toutes ses activités : armement et désarmement des navires, réparation et construction navales, vente annuelle des marchandises.

Dès 1690, la marine royale installe à Lorient une administration militaire. De 1719 à 1770, la marine royale y concentre toutes ses opérations. Dans les années 1730 à 1750, le port de Lorient est remodelé par Gabriel (magasins et hôtel de ventes). Remis au roi en 1770, le port de Lorient tient son rang dans le grand commerce jusqu'en 1794. Lorient est érigé en paroisse en 1709, en communauté de ville en 1738 et en commune en 1790. La ville de Lorient est fortifiée en 1744. En 1791, Lorient est institué port militaire. Propriété du port de Lorient depuis 1770, la Marine en devient seule utilisatrice en 1820. En 1909, l'arsenal s'adapte à la construction des grands navires.

Principale base opérationnelle des sous-marins allemands, la ville de Lorient est bombardée par les Alliés, détruite et évacuée par ses habitants en 1943. L'ancienne ville (le Vieux Lorient) disparaît sous les bombardements de 1943.

![]() Voir La

fondation de Lorient, sous Louis XIV

Voir La

fondation de Lorient, sous Louis XIV

Note 1 : La compagnie des Indes-Orientales, créée par un édit du mois d'août 1664, cherchait un port sur l'Océan. Le duc de la Meilleraye, l'un des actionnaires de la compagnie, lui offrit, en 1665, le Port-Louis, dont il était gouverneur. Le ministre Colbert, membre et protecteur de la même société, obtint du roi, au mois de juin 1666, l'autorisation pour elle « de faire son établissement au Port-Louis, au Faouëdic, et autres lieux des environs... d'y construire des ports, quays, chantiers, magasins et autres édifices nécessaires... ». Denis Langlois, l'un des directeurs généraux de la compagnie, se rendit sur les lieux, visita le Port-Louis, et acquit, le 31 août 1666, de divers propriétaires, 15 journaux et 7 cordes de landes, situés à la pointe de la presqu'île du Faouëdic, moyennant le prix de 80 livres le journal. Immédiatement il fit venir, en ce lieu, du bois, des charpentiers et mit plusieurs navires en chantier. En même temps il fit élever quelques baraques en planches pour les ouvriers et les surveillants, et y attira divers fournisseurs. Ce village improvisé reçut le nom de Lieu de la compagnie de l'Orient, et par abréviation l'Orient. Telle est la véritable étymologie du nom de Lorient, bien que certains Bretons aient voulu la tirer des mots : Loc-roh-yan, le lieu du rocher de Jean, prétendant que Jean était un fils de Conan-Mériadec, et qu'il avait un château en ce lieu ! La Compagnie, ayant triomphé d'une crise financière, résolut d'agrandir ses chantiers, et le 25 juin 1669 elle acquit, du seigneur du Faouëdic et autres propriétaires, 16 journaux et demi de landes, au même prix de 80 livres le journal. Ainsi fut fixé l'Enclos. On y construisit aussitôt des magasins et des maisons. En 1675, une chapelle en pierre remplaça l'oratoire primitif ; cet édifice, renouvelé en 1835, est aujourd'hui (en 1891) la chapelle de l'arsenal. En 1677, on construisit la Corderie le long du mur de l'enclos ; ce bâtiment existe encore en 1891 et sert de point de repère dans l'étude des origines de Lorient. Le 19 août 1689, Mme de Sévigné écrivait d'Auray à sa fille : «... Nous allâmes dans un lieu qu'on appelle l'Orient ; c'est là qu'on reçoit les marchands et les marchandises qui viennent de l'orient... Nous vîmes bien des marchandises, des porcelaines et des étoffes ; cela plait assez... ». Cependant de nombreuses habitations s'élevaient en dehors de l'enclos de la Compagnie, et formaient une bourgade qui allait toujours grandissant. En 1702 on y comptait déjà près de 700 familles. Cette population, se trouvant trop éloignée de Ploemeur, sollicita l'érection d'une paroisse. M. Pierre Dondel, qui venait de céder 40 journaux à la compagnie de Saint-Domingue, donna gratuitement à Lorient le terrain nécessaire pour une église, un presbytère et un cimetière. La paroisse fut érigée, le 18 février 1709, par décret épiscopal, confirmé par lettres patentes du mois de mars suivant. Le roi s'arrogea la faculté de choisir le recteur à chaque vacance, parmi trois candidats que lui présenterait l'évêque, et celui-ci s'engagea à délivrer des provisions canoniques à l'élu de sa Majesté. L'église, placée sous le vocable de saint Louis, roi de France, avait été bâtie à la hâte et bien peu solidement, puisque dès 1786, elle menaçait ruine, surtout du côté du choeur, et on voyait commencer les travaux de réédification. Les travaux, interrompus pendant la Révolution, furent repris et terminés sous l'Empire. L'édifice, en forme de rectangle, présente un fronton grec, et à l'intérieur une colonnade semi-circulaire autour du choeur. Au fond, derrière le maître-autel, se trouvent les autels du Sacré-Coeur, de la Sainte-Vierge et de Saint-Joseph. En 1719, la Compagnie des Indes-Orientales reçut de l'aventureux ministre Law une nouvelle organisation, obtint des privilèges nombreux, le monopole du tabac, celui des loteries, etc... Alors elle décida l'établissement d'un vaste bazar à L'Orient, et la construction d'une ville, qui serait le siège de ses opérations commerciales. Les rues furent tirées au cordeau, les maisons s'élevèrent, le port se creusa, la rade et les passes furent étudiées et balisées. Alors aussi furent construits dans l'Enclos les beaux et vastes édifices de la Cour des Ventes, convertis depuis en casernes, l'hôtel des directeurs, qui sert aujourd'hui de préfecture maritime, les magasins, etc... Un édit du mois de juin 1738 érigea L'Orient en communauté de ville, avec droit de députer aux Etats de la province ; d'Hozier lui donna pour armoiries : « de gueules au vaisseau équipé d'argent, voguant sur une mer de sinople, accompagné à dextre d'un soleil d'or se levant derrière des montagnes d'argent, au franc canton d'hermines, le tout sous un chef d'azur besanté d'or ». Peu après, on commença les murs de la nouvelle ville, et on jeta les fondements de la Tour de la Découverte. En 1745, « la Compagnie était arrivée au plus haut degré de prospérité ; c'était une véritable puissance maritime, ayant dans sa rade de L'Orient 35 vaisseaux ou frégates et beaucoup d'autres navires de fort tonnage ; elle avait un corps nombreux d'officiers recommandables, parmi lesquels la marine royale vint souvent se recruter ; elle avait ses lois, ses règlements, son pavillon, son sceau représentant un globe d'azur, chargé d'une fleur de lis d'or, avec cette devise : Florebo quocumque ferar. La jalouse Angleterre s'émut de tant de prospérité. Le premier octobre 1746, une flotte anglaise, commandée par l'amiral Lestock, arriva dans la baie du Pouldu. Un corps de débarquement, composé de 7,000 hommes et conduit par le général Synclair, traversa Guidel et Ploemeur, arriva en vue de Lorient, et prit position au sud-ouest, autour de Keroman. Dès le lundi, 3 octobre, le général anglais somma la ville de se rendre. Quoique les remparts ne fussent pas terminés, on crut pouvoir compter sur la garnison qui augmentait d'heure en heure, et sur les nombreux canons qu'on avait mis rapidement en batterie, et on refusa de capituler. M. le colonel de l'Hopital commandait les dragons, et M. de Volvire, lieutenant du roi, avait l'autorité suprême. Après quelques jours de canonnade, l'ennemi, qui avait beaucoup souffert et qui craignait d'être cerné, se retira dans la nuit du 7 au 8, après avoir encloué ses canons. Pendant ce temps, un conseil de guerre, tenu à Lorient, consentait à livrer la ville, malgré les plus vives protestations; mais quand on envoya un parlementaire au camp des Anglais, on ne trouva plus personne ». Cette délivrance inattendue a laissé un souvenir reconnaissant envers la Sainte Vierge dans le coeur des Lorientais. Notre-Dame de la Victoire a été choisie comme patronne, non de l'église, mais de la ville, et, tous les ans, le premier dimanche d'octobre, on célèbre sa fête avec la plus grande solennité. On voit encore, dans le pignon de la chapelle de la Congrégation, un boulet anglais, resté là depuis le siège de 1746. « Cependant la Compagnie des Indes, si florissante pendant 30 ans, avait dû ses immenses succès, non à l'habileté de ses administrateurs, mais à un concours de circonstances heureuses, et surtout au génie de deux hommes, qui se dévouèrent à son service dans l'Inde, et dont le nom est à jamais célèbre : Dupleix et Mahé de la Bourdonnais. La rivalité de ces deux hommes illustres, l'hésitation d'une compagnie qui ne sut jamais faire à propos ni la paix ni la guerre, produisirent d'immenses désastres et hâtèrent la chute de cette Société, à laquelle l'Angleterre porta le coup le plus terrible, en s'emparant du Bengale, en 1753. A partir de cette fatale époque, la Compagnie ne fit plus que languir, et après avoir reçu inutilement de l'Etat des secours considérables, puisqu'ils s'élevèrent en peu d'années à 376 millions de livres, elle fut supprimée par un arrêt du Conseil, en date du 13 août 1769. Une liquidation eut lieu ; l'ingénieur en chef Guillois, appelé à faire l'estimation du matériel et des édifices du port de Lorient, appartenant à la Compagnie, la fixa à 12,755,117 livres ». (Cayot Delandre, p. 485). Devenu port royal, honoré en 1771 d'une intendance de marine, et plus tard d'une préfecture maritime, mais privé du commerce des Indes, Lorient ne fit plus que végéter jusqu'à la Révolution. Pour lui rendre un peu d'activité, on déclara, en 1778, son port franc, pour le commerce de l'Amérique ; il fut même question de créer, en 1785, une nouvelle Compagnie des Indes. Lorient entra avec ardeur dans le mouvement révolutionnaire. Son clergé, en 1791, prêta le serment schismatique et devint le plus ferme appui de l'évêque constitutionnel. La garde nationale, très nombreuse, fournit des contingents à toutes les expéditions du voisinage, et le port arma des corsaires pour la course. Le tribunal criminel, transféré dans cette ville, sur la fin de 1793, y versa à flots le sang des prêtres et des royalistes. En 1800, Lorient supplanta Hennebont et devint le chef-lieu d'un arrondissement qui engloba les districts d'Hennebont et d'Auray. Le tribunal civil et le tribunal de commerce y eurent leur siège. La paroisse de Saint-Louis, reconstituée en 1802, fut limitée par les remparts ; celle de Saint-Christophe, créée en 1790 et régularisée en 1802, comprit le faubourg de Kerentrech et la campagne prise sur Ploemeur. C'est à partir de 1814 que Lorient a pris de l'importance comme port militaire et surtout comme port de construction. Depuis cette époque, on y a établi la cale couverte, le bassin de carénage, le réservoir d'eau, les chantiers de Caudan, etc... Les divers établissements du port occupent annuellement plus de 2,000 ouvriers, et absorbent plus de quatre millions par an. Ces travaux ont rendu à Lorient sa prospérité perdue ; sa population augmente journellement et s'étend dans tous les environs. Une nouvelle paroisse a été créée à Merville, vers le sud-ouest, par décret du 26 janvier 1876. Le port de commerce, du même côté, a été régularisé ; les vases ont été conquises sur la mer et couvertes de constructions ; on a desséché l'étang du Faouëdic, et l'on parle déjà de démolir les remparts de Lorient, et de prendre une nouvelle bande de territoire à Ploemeur. En 1891, la population totale de la commune est de 42155 habitants. Sur ce chiffre Saint-Louis en a 23809, Saint-Christophe 9900, et Merville 9446 (Joseph-Marie Le Mené - 1891).

![]() Voir L'histoire du passé de Lorient

Voir L'histoire du passé de Lorient

![]() Voir Le

chantier de la Compagnie des Indes-Orientales

Voir Le

chantier de la Compagnie des Indes-Orientales

Note 2 : "l'insulam que dicitur Tanguethen" fut donnée en 1037 (voir acte de 1037, contenu dans le recueil historique de Dom Morice) par Huelin (ou Hugolin), fils de Béranger et seigneur d'Hennebont, à l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé. Tanguethen est un nom d'homme inconnu et l'île concédée est celle de Saint-Michel : "Aux temps les plus reculés de notre histoire, l'Ile Saint-Michel porta le nom de Tanguethen. De l'union de cette île avec un fief ou terre noble, de la paroisse de Ploemeur, nommé les Montagnes, et avec certains domaines de l'île de Groix, se forma, au XIème siècle de notre ère, un établissement religieux nommé Prieuré, dont l'île Saint-Michel était le siège et portait le titre, sous le nom de Prieuré de Saint-Michel-des-Montagnes, ou de Saint-Michel et des Montagnes. Ce prieuré dépendait primitivement du couvent de Sainte-Croix de Quimperlé, de l'ordre de Cîteaux ; plus tard il passa aux mains des Pères de l'Oratoire de Jésus, du collège de Nantes, qui le conservèrent jusqu'à la révolution de 1789 ...". La chapelle Notre-Dame de Plascaer, aujourd'hui détruite, était déjà en ruines en 1649. La Compagnie des Indes Orientales avait obtenu, en 1664, le Port-Louis pour siége de l'armement de ses flottes, et deux années après elle établissait ses magasins et ses chantiers de constructions navales à l'embouchure du Scorff, sur la lande du Faouëdic, en la paroisse de Ploemeur, c'est-à-dire sur la frairie ou trève de Saint-Phelan, dont les dîmes appartenaient au prieuré de Saint-Michel. A l'origine, l'établissement du Faouëdic, appelé l'Orient, ou l'enclos d'Orient, dépendait de Port-Louis. Le premier directeur de cette compagnie commerciale des Indes à Lorient est Edouard de Rigby. D'accord avec un sieur Audouyn, avocat d'Hennebont, fermier général du Prieuré de Saint-Michel des Montagnes, de Rigby signa, le premier juin 1720, un projet de concession à la Compagnie des Indes, par les Pères de l'Oratoire de Nantes, d'une superficie de 435 toises de terrain à prendre sur l'île Saint-Michel, dans la partie du couchant, avec faculté d'y construire des magasins à poudre. Edouard de Rigby mourut avant la fin des travaux, et c'est Gilles Le Brun, sieur de la Franquerie, le nouveau directeur, qui continua les travaux. Mais des magasins ne suffirent pas au directeur Le Brun qui jugea que des moulins à poudre et à blé étaient indispensables, et Le Brun demanda alors la concession de l'île Saint-Michel toute entière, et le 21 mars 1726, les Oratoires lui consentirent l'afféagement de Saint-Michel, y compris le droit de passage de Bec-er-Groix à Sainte-Catherine, mais avec certaines réserves "indispensables pour conserver le chef-lieu et titre principal de leur prieuré de Saint-Michel des Montagnes .... A la charge par la Compagnie des Indes de reconnaître et tenir à l'avenir ladite isle et passage du domaine et féodalité du prieuré de Saint-Michel des Montagnes ; de faire servir et exercer bien deuement ledit passage pour le service du public, aux droits et émoluments ordinaires et accoutumez pour homme de pied et de cheval, entretenir de grosses et menues réparations la chapelle de Saint-Michel estant sur ladite isle, fournir et donner passage gratuit audit sieur prieur ou autres de sa part, son receveur ou fermier lorsqu'ils s'y présenteront, et au sieur chapelain dudit prieuré, les sieurs recteur et prestres de la paroisse de Plemeur ou autres députez de la part desdits Prestres de l'Oratoire lorsqu'il iront y célébrer les saints Offices, auquel jour et feste de saint Michel, appartiendra auxdits sieurs de l'Oratoire, son receveur ou fermier, de recevoir et lever le droit de pavage et étalage sur les fruits et denrées qui seront exposez à vendre et que lesdits sieurs de l'Oratoire se réservent expressément ....". Mais, pour des motifs que nous ignorons, la Compagnie des Indes délaisse ensuite les travaux sur l'île et afferme, vers 1730, du prince de Guémené, son vieux château de Tréfaven, pour y faire un dépôt de munitions de guerre qu'elle avait eu le projet d'établir à Saint-Michel. Pendant toute la durée de la Compagnie, l'île resta alors complètement sans valeur pour elle, et le seul changement apporté à son état fut la construction, dans sa partie sud, en 1756, de quelques ouvrages de fortifications pour la défense de la rade et de Lorient (une batterie est installée dans la partie Sud de l'île face à l'entrée de la rade). Au mois d'août 1769, les cinquante ans de privilèges accordés en 1719 à la Compagnie des Indes Orientales furent supprimés. La société fut liquidée et la cession pleine et entière de leurs établissements, vaisseaux et matériel, tant en France que dans l'Inde, est vendu à l'Etat (Louis XV), le 7 avril 1770, moyennent une indemnité de trente millions (arsenal de Lorient, ainsi que l'île Saint-Michel compris, mais avec les charges du contrat de 1726 déjà cité). A la Révolution, l'île Saint-Michel, devenue définitivement propriété nationale, est mise à la disposition du ministère de la marine. Dès les premiers mois de 1822, un lazaret provisoire fut en état de recevoir les équipages des navires de guerre et de ceux du commerce (au mois d'avril 1822, le brick de guerre Le Silène, arrive des Antilles avec des hommes atteints de la fièvre jaune. Officiers et soldats sont immédiatement placés sur l'île Saint-Michel pour purger leur quarantaine). Le 2 juillet 1823 parut une ordonnance portant création du lazaret de Saint-Michel, mais faute d'argent, ce n'est cependant qu'à la fin de l'année suivante que l'on put commencer l'exécution des plans de l'architecte de Lussault. A noter qu'une ordonnance du 7 juillet 1824 fixa le siège d'une intendance sanitaire à Lorient. De 1824 à 1830, la Marine y construisit un lazaret transformé en pyrotechnie dès 1852. Le 10 février 1850, sous le ministère de l'agriculture et du commerce de M. Dumas, le Président de la République promulgua le décret suivant : "Sont supprimés, pour être unis au domaine de l'Etat, avec les mobiliers qui en dépendent : 1° - le lazaret de l'île Saint-Michel ; 2° - le lazaret du Boucaud, près Bayonne ; 3°- le lazaret du Hoc, près du Hâvre". En 1978, la Marine équipa l'île pour assurer l'entraînement des fusiliers et des commandos.

![]() Voir L'arsenal

royal de Lorient

Voir L'arsenal

royal de Lorient

![]() Voir Le

bourg de Lorient sous Louis XIV

Voir Le

bourg de Lorient sous Louis XIV

![]() Voir La

paroisse et juridiction de Lorient

Voir La

paroisse et juridiction de Lorient

![]() Voir

Le

culte de la Sainte Vierge dans l'arrondissement de Lorient

Voir

Le

culte de la Sainte Vierge dans l'arrondissement de Lorient

![]() Voir

L'histoire ou

l'historique des rues de Lorient

Voir

L'histoire ou

l'historique des rues de Lorient

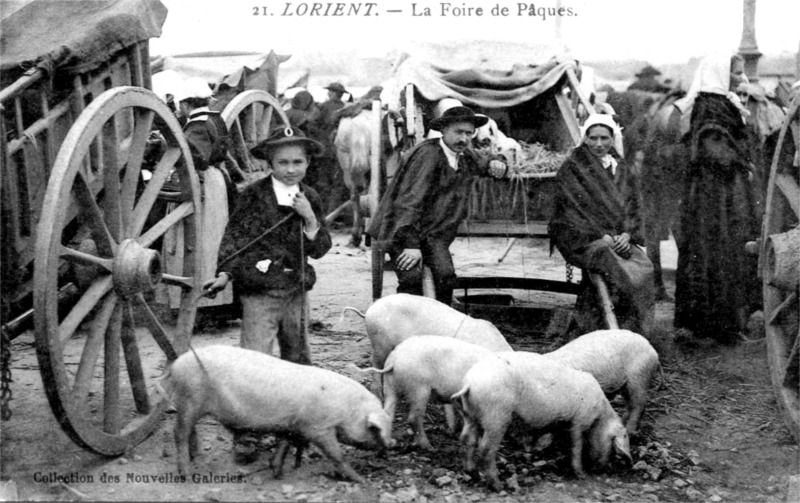

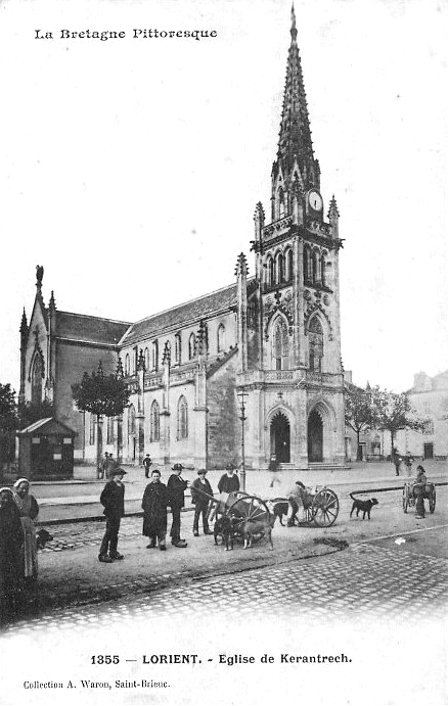

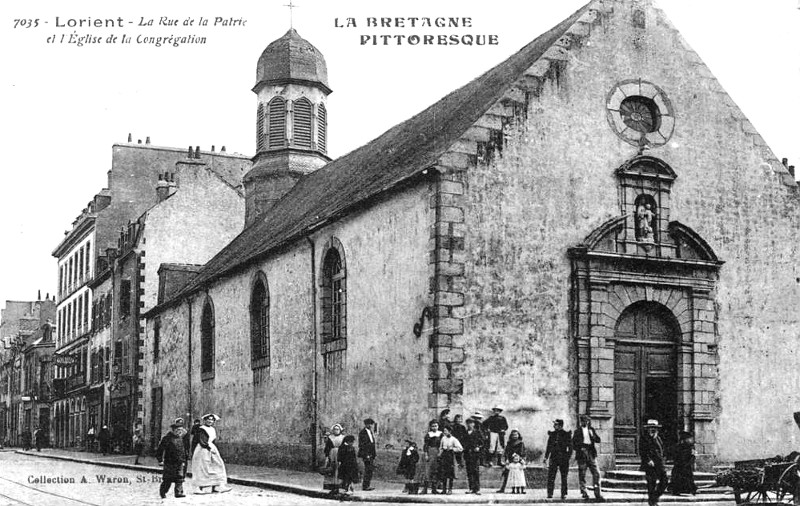

Note 3 : Dans la ville, après l'église Saint-Louis, il y a l'Hôtel-Dieu ou l'hôpital civil, auprès de la porte de Kerentrech. Fondé en 1731 par Mademoiselle Claire Droneau, il fut cédé par elle à la communauté de ville, par acte du 8 septembre 1740 : ce qui fut autorisé par lettres patentes de juillet 1742. Les filles de la Sagesse y furent appelées pour le desservir en 1759. Chassées par la révolution, elles y revinrent après, et s'y trouvent encore en 1891. La chapelle servit d'église paroissiale, pendant les travaux de reconstruction de Saint-Louis, de 1786 à 1821. L'hôpital maritime est établi dans le port de Lorient, et est pourvu d'une chapelle. La Congrégation de la Sainte-Vierge possède aussi une chapelle dans la rue du Port. Cet édifice, atteint par les boulets anglais en 1746 et réparé aussitôt, conserve toujours un souvenir du siège. Le Lycée, rue de la Petite-porte du port, est un établissement considérable, qui fournit de nombreux élèves à Saint-Cyr et à la marine. La Providence, rue de l'Hôpital, occupée par les soeurs de la Charité de Saint-Louis, est maintenant une institution primaire pour les petites filles. Les Dames de la Retraite, établies en 1855 rue de Colbert, tiennent un pensionnat, et reçoivent les personnes qui veulent faire des retraites. L'externat Saint-Louis, institution secondaire fondée en 1886, occupe l'ancienne école des Frères de la rue Vauban. L'école libre Saint-Joseph est un magnifique établissement d'instruction primaire, avec cours supérieur et professionnel, dirigé par les Frères de la Doctrine chrétienne, rue Dupleix. Elle a été ouverte le 19 mars 1889, et elle possède une annexe rue Vauban. On peut ensuite mentionner les oratoires du Bureau de charité, de l'Ouvroir, du Bon-Secours et de la Prison. Trois statues décorent les places de Lorient : la première est celle de Bisson , érigée en 1833 à l'intrépide marin ; la seconde est celle de Brizeux, dressée en 1888 au poète national des Bretons ; la troisième est celle de Victor Macé, compositeur de musique. Outre Brizeux, Lorient a vu naître Cambry, fondateur de l'Académie celtique, auteur de divers ouvrages, mort en 1807 ; le général Trézel, ancien ministre de la guerre, mort en 1860 ; Dupuy de Lôme, célèbre ingénieur, qui le premier a blindé les vaisseaux de guerre. Hors ville, vers le nord se trouve le cours Chazelles, qui conduit à la gare et, au faubourg de Kerentrech. L'église paroissiale de ce quartier, dédiée à Notre-Dame de Bonne-Nouvelle (8 septembre), a été construite, avec sa flèche aérienne, de 1849 à 1854, dans le style ogival fleuri du XVème siècle. C'est un édifice en forme de croix latine, avec des bas côtés : les chapelles des transepts sont sous le vocable du Rosaire et de saint Joseph. La chapelle de Saint-Christophe, sur les bords du Scorff, a été pendant un demi-siècle le siège de la paroisse de ce nom. Depuis la construction de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, elle est retombée au rang de simple chapelle. C'est un édifice du XVIème siècle, avec un bas côté au nord, contreforts à pinacles, portes en anse de panier et fenêtres à ogive. Les premiers lundis du mois de mai, un grand nombre d'enfants des environs viennent en pèlerinage à la chapelle pour demander à saint Christophe force et vigueur. Les Petites-Soeurs des pauvres ont une maison et une chapelle dans cette paroisse, et y reçoivent des vieillards des deux sexes. Le pont suspendu de Kerentrech, qui a remplacé sur le Scorff un vieux pont de bois, mesure une longueur de tablier de 180 mètres. Il est aujourd'hui bien dépassé par le gigantesque viaduc du chemin de fer, qui à 328 mètres de longueur. La gare de Saint-Christophe et la voie ferrée ont été bénites, le 21 septembre 1862, par Mgr Dubreil, évêque de Vannes. En sortant de Lorient par la porte de Ploemeur, ou arrive au faubourg de Merville, qui a été érigé en paroisse succursale par décret du 26 janvier 1876. Son église, bénite dès 1868, est sous le vocable de l'Assomption de la Très Sainte Vierge ; construite en forme de long rectangle, elle est insuffisante pour la population. On prévoit qu'il faudra, dans un avenir prochain, y élever un temple plus vaste et plus digne du quartier, qui forme une nouvelle ville. C'est sur le territoire de cette nouvelle paroisse, que s'est établi, en 1878, un couvent de Capucins. L'enclos a été donné par trois familles généreuses, et les bâtiments ont été construits avec les aumônes des fidèles. Ces religieux s'occupent principalement de missions, de retraites et de stations, et mènent une vie très mortifiée. Les Soeurs de la Charité de Saint-Louis ont aussi fondé, sur le cours de Carnel, en 1886, un établissement considérable où elles ont des écoles florissantes et des oeuvres de bienfaisance. Elles ont également, depuis 1877, à Merville, un établissement important, où elles tiennent des classes libres et un ouvroir. De leur côté les Soeurs de la Sagesse, qui desservent l'hospice civil et l'hôpital de la marine, tiennent une école libre à Kerentrech, une école libre et un ouvroir à Lorient, rue du Scorff. Le bureau de bienfaisance et les classes communales de l'hospice, fondation ancienne, sont confiés à leurs soins bien appréciés du peuple (Joseph-Marie Le Mené - 1891).

Note 4 : SIÈGE DE LORIENT du 30 septembre 1746 au 7 octobre. Les Anglais commandés par l'Amiral Matheus parurent du nombre de soixantes voiles, tant vaisseaux que frégates, le trente septembre 1746. A la vue de Lorient, les Anglais mirent pied à terre le premier octobre, sous la conduite du Général Milord Cinclair, en un endroit nommé Le Loc, à environ une lieue de Lorient. Le trois ils campèrent au Moulin des Montagnes à une demie-lieue de la Ville. Les ennemis demeurèrent dans leur camp jusqu'au sept. Pendant cet interval il y eut quelques escarmouches qui ne furent pas considérables, et on ne perdit pas plus de douze hommes de notre côté. On estime qu'il fut tiré trois mille coups de canon à la Ville, les Anglais se retirèrent le sept au soir et Monsieur le Marquis de l'Hôpital qui allait pour capituler avec eux ne les trouvèrent pas dans leur camp ; on pense que la cause de cette retraite précipitée fut que les chefs s'étant résolus de capituler sans le consentement de la Ville qui voulait se défendre jusqu'à l'extrémité avaient donnés ordre de battre la Chamade et la Ville au contraire fit battre la Générale, ce qu'entendant les Anglais ils essayèrent apparemment une sortie générale ; quoi qu'il en soit nous en fumes quittes pour la peur et les Anglais pour leur peine (GENNEVOIS, vicaire).

Voir

: ![]() "Descente

des Anglais en Bretagne et siège de Lorient en 1746"

"Descente

des Anglais en Bretagne et siège de Lorient en 1746"

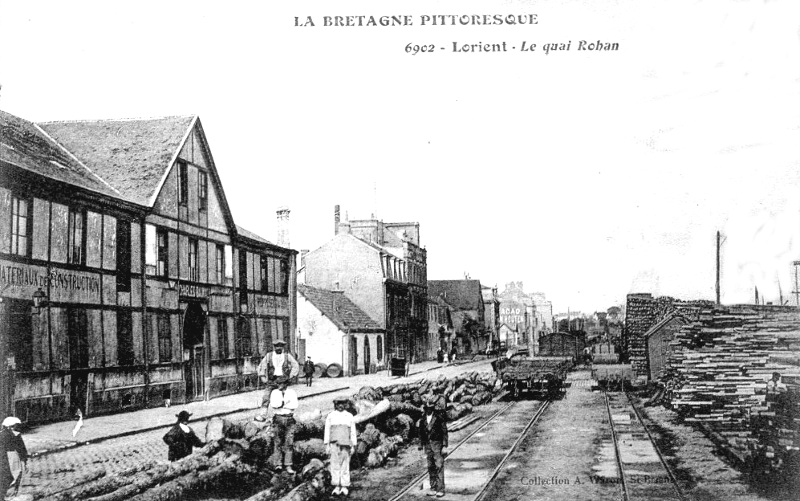

Note 5 : Lorient et ses origines. 1598. — Les Espagnols quittent Port-Blavet ; 1618. — Port-Blavet devient Port-Louis ; 1664. — Lettres Patentes de la Compagnie des Indes orientales ; 1665. — Rapport de commission chargée d'explorer les côtes du Ponant signalant Rochefort et Lorient. PREMIÈRE PÉRIODE : 1666. — Ordonnance désignant Port-Louis comme siège de la Compagnie des Indes et lui concédant le Faouëdic-Lisivy ; 1667. — Langlois crée l'enclos du port, réunit des approvisionnements, et commence des constructions ; 1668. — Difficultés financières. Colbert ranime les courages dans une séance présidée par Louis XIV ; 1669. — Le Directeur du chantier quitte Port-Louis pour s'établir à Lorient ; 1670. — Départ de plusieurs navires de commerce ; 1671. — Guerre de Hollande, débarquement à Groix. Lorient arme des corsaires ; 1673. — Construction de l'hôpital de Port-Louis par les Récollets ; 1675. — Construction du mur de clôture et d'une chapelle en pierre ; 1688. — Pendant la guerre de Hollande, Lorient vient en aide à Brest d'où il reçoit des ordres ; 1691. — Louis XIV fait construire des casernes dans l'arsenal. DEUXIÈME PÉRIODE : 1696. — M. de Mauclerc est nommé commissaire général ordonnateur à Port-Louis et à Lorient. L'élément militaire prend le dessus et le port devient plus important ; 1703. — Plan le plus ancien de Lorient ; 1708. — Monseigneur d’Argouges, évêque de Vannes sépare la paroisse Saint-Louis (Lorient) de la paroisse de Plœmeur ; 1709. — L'abbé Lelivec d'Auray est nommé recteur. TROISIÈME PÉRIODE : 1720. — Lorient remis aux Compagnies cesse d'être port militaire. Un plan détaillé donne la situation du port et de la ville à cette époque. La population atteint 8000 âmes ; 1728. — Construction de magasins en pierre, brûlés en partie en 1793 ; 1733. — Construction du magasin général, de casernes, du quai du péristyle. Commencement de l'hôtel des directeurs (préfecture) ; 1736. — Nomination d'un maire, M. Pérault ; 1737. — Construction de la Tour des Signaux, foudroyée en 1751, 1782, 1784 et reconstruite en 1786. Hauteur 38 mètres ; 1738. — Lettres patentes érigeant le bourg de Lorient en cité ; 1740. — Construction du quai de la Cale-Ory ; 1744. — D'Hozier crée des armes pour la ville de Lorient ; la population atteint 20.000 âmes ; 1745-47. — Construction des remparts ; 1747. — Siège de Lorient par les Anglais, origine de la fête de la Victoire ; 1755-57. — Création du chantier de Caudan ; 1768. — Reconstruction de l'église Saint-Louis. L'abbé Giraud était recteur. QUATRIÈME PÉRIODE : 1770. — Cession de l'arsenal au roi pour une somme de 30 millions. Prise de possession de St-Michel ; 1776-78. — Construction de la corderie ; 1782. — Création du Polygone agrandi en 1841 ; 1783. — Eclairage de la ville ; 1817-20. — Construction de la cale couverte de la rive droite ; 1820-33. — Construction du bassin Clermont-Tonnerre n° 1 ; 1820. — Construction de l'observatoire. 1824 ; — Construction des ateliers de chaudronnerie ; 1827. — Construction des ateliers de fonderie et machines ; 1827-29. — Création du collège par M. de Kerdrel, maire de Lorient. M. Dufilhol principal ; 1846. — Construction des ateliers à bois ; 1857. — Construction du bassin n° 2 ; 1858. — Construction de l'atelier des bâtiments en fer ; 1861. — Construction de la scierie à vapeur ; 1892. — Construction de l'atelier de l'électricité de Caudan ; 1893. — Construction de la halle de travail avec ponts roulants ; 1894. — Construction de la cale couverte de Caudan pour le Saint-Louis avec ponts roulants électriques. Parc à tôles ; 1895-96. — Etablissement d'une distribution d'eau à Caudan ; 1897. — Réunion de l'atelier des bâtiments en fer avec la halle de travail par une travée couverte et munie d'un pont roulant électrique. etc, ….

Note 6 : L'agrandissement de Lorient se fait en plusieurs étapes : enclos du Port (en 1666), Kerentrech (en 1791), Carnel (en 1791), Kergroise (en 1791), Merville (en 1808), Nouvelle-Ville (en 1877), Keryado (en 1947), Lanveur (en 1947), Kerfichant (en 1947), Bois du Château (en 1970).

![]() Voir L'ancienneté

du Faouëdic-Lisivy

Voir L'ancienneté

du Faouëdic-Lisivy

L'importance de la seigneurie du Faouëdic-Lisivy

Manoir et Métairie du Faouëdic-Lisivy

La chapelle du Faouëdic-Lisivy

Les seigneurs du Faouëdic-Lisivy

Les familles Dondel et La Pierre et l'Ordonnance de Louis XIV

![]()

PATRIMOINE de LORIENT

![]() l'église Notre-Dame-de-Victoire

(1954-1956), située Place d'Alsace-Lorraine et oeuvre de l'architecte Jean

Baptiste Hourlier. L'église encore appelée église Saint-Louis (1954-1956) remplace une

ancienne chapelle livrée au culte dès 1671. Une nouvelle église est

édifiée entre 1701 et 1709, et une troisième en 1768. Cette dernière église est

détruite par les bombardements alliés en 1943 et reconstruite sur la place

Alsace-Lorraine en 1954 selon les plans de l'architecte Houlier. L'église

Saint-Louis est dédiée à Notre-Dame de Victoire. Le clocher date de

1956 et se termine par une croix qui culmine à 54 mètres. Le clocher

abrite quatre cloches dont la plus lourde pèse 3 330 kilos. La Vierge

(1850) est l'oeuvre du sculpteur Postel. Les fresques (1956)

"Mise au tombeau" et "Annonciation" sont des oeuvres du

peintre Henri Joubioux (1924-1986). La fresque représentant "le

couronnement de la Vierge" (1959) est l'oeuvre du peintre Nicolas

Pierre Untersteller. La décoration des autels de Saint-Louis et du Sacré-Coeur, dans les chapelles latérales, est

l'oeuvre de Xavier de Langlais et date de 1959 ;

l'église Notre-Dame-de-Victoire

(1954-1956), située Place d'Alsace-Lorraine et oeuvre de l'architecte Jean

Baptiste Hourlier. L'église encore appelée église Saint-Louis (1954-1956) remplace une

ancienne chapelle livrée au culte dès 1671. Une nouvelle église est

édifiée entre 1701 et 1709, et une troisième en 1768. Cette dernière église est

détruite par les bombardements alliés en 1943 et reconstruite sur la place

Alsace-Lorraine en 1954 selon les plans de l'architecte Houlier. L'église

Saint-Louis est dédiée à Notre-Dame de Victoire. Le clocher date de

1956 et se termine par une croix qui culmine à 54 mètres. Le clocher

abrite quatre cloches dont la plus lourde pèse 3 330 kilos. La Vierge

(1850) est l'oeuvre du sculpteur Postel. Les fresques (1956)

"Mise au tombeau" et "Annonciation" sont des oeuvres du

peintre Henri Joubioux (1924-1986). La fresque représentant "le

couronnement de la Vierge" (1959) est l'oeuvre du peintre Nicolas

Pierre Untersteller. La décoration des autels de Saint-Louis et du Sacré-Coeur, dans les chapelles latérales, est

l'oeuvre de Xavier de Langlais et date de 1959 ;

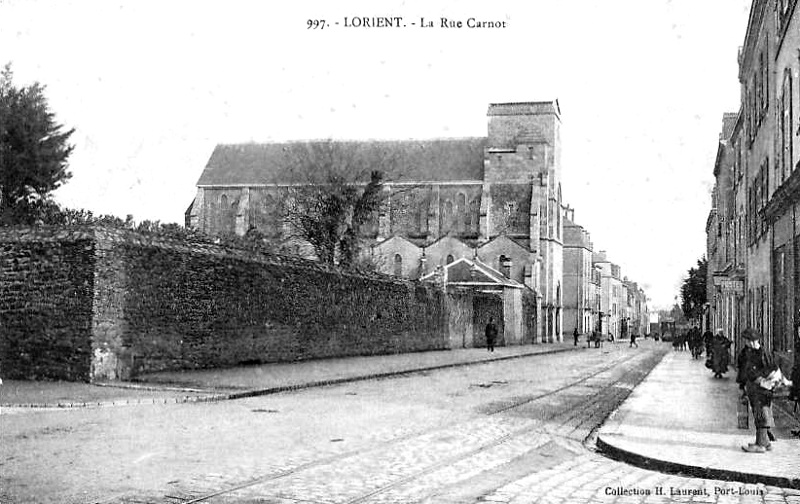

![]() l'ancienne

église Saint-Louis. L'église de Lorient avait été construite à la hâte

après l'érection de la paroisse le 18 février 1709. L'édifice qui était

peu solide avait dû être reconstruit dès 1786. Les travaux interrompus

par la Révolution, avaient été repris et terminés au début du XIXème

siècle. Il s'agissait d'un vaste édifice, précédé d'une colonnade à

fronton grec. Le chœur était entouré d'une colonnade circulaire, autour

de laquelle courrait un déambulatoire. Sur le clocher était installée une

lanterne-phare qui éclairait l'entrée du port de Lorient. On conservait

dans l'église un bénitier en granit du XVIème siècle ;

l'ancienne

église Saint-Louis. L'église de Lorient avait été construite à la hâte

après l'érection de la paroisse le 18 février 1709. L'édifice qui était

peu solide avait dû être reconstruit dès 1786. Les travaux interrompus

par la Révolution, avaient été repris et terminés au début du XIXème

siècle. Il s'agissait d'un vaste édifice, précédé d'une colonnade à

fronton grec. Le chœur était entouré d'une colonnade circulaire, autour

de laquelle courrait un déambulatoire. Sur le clocher était installée une

lanterne-phare qui éclairait l'entrée du port de Lorient. On conservait

dans l'église un bénitier en granit du XVIème siècle ;

Voir aussi

![]() "L'histoire de la paroisse de Lorient et ses recteurs"

"L'histoire de la paroisse de Lorient et ses recteurs"

![]() l'église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle

(1849-1854), située Place de l'Yser et oeuvre de l'architecte Zacharie

Richard. Le porche d'entrée abrite les quatre

évangélistes avec leurs symboles et les douze apôtres. Le clocher,

qui est surmonté d'une flèche et de la statue du Christ triomphant, date de 1857

et comporte quatre cloches dont la plus ancienne date de 1860. Sur la partie

supérieure de la porte principale figure la Vierge présentant son fils.

Sur la façade se trouvent deux médaillons rappelant les armes de la

Bretagne (avec la date de bénédiction) et celles de la ville de Lorient

(avec les dates de la fondation). Les

boiseries du choeur datent de 1857 et ont été exécutées par le sculpteur

lorientais Alphonse Le Brun. Les vitraux sont posés par les maisons

Mauméjean de Paris et Robert Briand de Rennes, entre 1947 et 1961. Les orgues,

oeuvre de Cavaillé Coll, datent de 1836 et ont été

transférés de l'église Saint-Louis le 8 décembre 1891. La chaire à

prêcher, oeuvre du sculpteur Alphonse Le Brun, date de 1857 et évoque les

scènes de la vie de la Vierge Marie. La statue en bois de saint Christophe

est l'oeuvre du sculpteur M. Mélin. La figure du Christ dans la nef est un

don de l'empereur Napoléon III qui visite

l'église le 13 août 1858. Le Christ du transept gauche vient du cimetière

de Kerentrech ;

l'église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle

(1849-1854), située Place de l'Yser et oeuvre de l'architecte Zacharie

Richard. Le porche d'entrée abrite les quatre

évangélistes avec leurs symboles et les douze apôtres. Le clocher,

qui est surmonté d'une flèche et de la statue du Christ triomphant, date de 1857

et comporte quatre cloches dont la plus ancienne date de 1860. Sur la partie

supérieure de la porte principale figure la Vierge présentant son fils.

Sur la façade se trouvent deux médaillons rappelant les armes de la

Bretagne (avec la date de bénédiction) et celles de la ville de Lorient

(avec les dates de la fondation). Les

boiseries du choeur datent de 1857 et ont été exécutées par le sculpteur

lorientais Alphonse Le Brun. Les vitraux sont posés par les maisons

Mauméjean de Paris et Robert Briand de Rennes, entre 1947 et 1961. Les orgues,

oeuvre de Cavaillé Coll, datent de 1836 et ont été

transférés de l'église Saint-Louis le 8 décembre 1891. La chaire à

prêcher, oeuvre du sculpteur Alphonse Le Brun, date de 1857 et évoque les

scènes de la vie de la Vierge Marie. La statue en bois de saint Christophe

est l'oeuvre du sculpteur M. Mélin. La figure du Christ dans la nef est un

don de l'empereur Napoléon III qui visite

l'église le 13 août 1858. Le Christ du transept gauche vient du cimetière

de Kerentrech ;

![]() la chapelle Saint-Christophe

(XVème et XVIIIème siècles), située à Kerentrech, remaniée en 1895 et

restaurée en 1935 et 1956. Cette chapelle dépend primitivement du château de

Tréfaven. Il s'agit primitivement d'un oratoire. Elle servit, au début du XIXème siècle, d'église paroissiale pour le faubourg

de Kerentrech. Elle comprend un vaisseau rectangulaire flanqué d'un bas-côté

au Nord et terminé par un chœur polygonal. La nef, de trois travées,

communique avec le bas-côté par de grandes arcades en tiers-point dont les

archivoltes pénètrent dans des piliers rectangulaires assez grossiers. La décoration des rampants, des contreforts, des

portes et des fenêtres est dans le style flamboyant du XVème siècle. Le

portail occidental en anse de panier est surmonté d'un fleuron et il est encadré de grosses colonnes engagées portant un arc

à peine brisé montant jusqu'au sommet du pignon. La chapelle, qui serait

d'origine, est couverte d'une charpente à sablières et entraits sculptés. Au chœur, des

naissances d'ogives en pierre amorcent une voûte qui ne fut jamais

construite. Le clocher est reconstruit en 1895 et domine une tourelle : il

est formé de neuf colonnettes de style corinthien et orné de trèfles non

ajourés. La cloche nommée "Marie Perrine" est fondue en avril

1862 par Evrard et Victor Trouvé et installée dans le clocher en 1895. Les

vitraux, oeuvre de M. E. Rault de Rennes, ont remplacé ceux détruits en

1943. Le vitrail du milieu représente la légende de saint Christophe. Les

verrières du choeur sont restaurées par M. Lespinard. Le baptistère date du XVIIème

siècle et provient de la chapelle de la Compagnie des Indes. Le bénitier,

en forme d'ange soutenant le cordon, date du XVIème siècle. On y trouve une peinture intitulée

"Saint-Jérôme pénitent" et une peinture intitulée

"Saint Pierre repentant", qui datent toutes les deux du XVIIème

siècle (elles auraient été découvertes en 1935 dans la

sacristie de l'ancienne église Saint-Louis) ;

la chapelle Saint-Christophe

(XVème et XVIIIème siècles), située à Kerentrech, remaniée en 1895 et

restaurée en 1935 et 1956. Cette chapelle dépend primitivement du château de

Tréfaven. Il s'agit primitivement d'un oratoire. Elle servit, au début du XIXème siècle, d'église paroissiale pour le faubourg

de Kerentrech. Elle comprend un vaisseau rectangulaire flanqué d'un bas-côté

au Nord et terminé par un chœur polygonal. La nef, de trois travées,

communique avec le bas-côté par de grandes arcades en tiers-point dont les

archivoltes pénètrent dans des piliers rectangulaires assez grossiers. La décoration des rampants, des contreforts, des

portes et des fenêtres est dans le style flamboyant du XVème siècle. Le

portail occidental en anse de panier est surmonté d'un fleuron et il est encadré de grosses colonnes engagées portant un arc

à peine brisé montant jusqu'au sommet du pignon. La chapelle, qui serait

d'origine, est couverte d'une charpente à sablières et entraits sculptés. Au chœur, des

naissances d'ogives en pierre amorcent une voûte qui ne fut jamais

construite. Le clocher est reconstruit en 1895 et domine une tourelle : il

est formé de neuf colonnettes de style corinthien et orné de trèfles non

ajourés. La cloche nommée "Marie Perrine" est fondue en avril

1862 par Evrard et Victor Trouvé et installée dans le clocher en 1895. Les

vitraux, oeuvre de M. E. Rault de Rennes, ont remplacé ceux détruits en

1943. Le vitrail du milieu représente la légende de saint Christophe. Les

verrières du choeur sont restaurées par M. Lespinard. Le baptistère date du XVIIème

siècle et provient de la chapelle de la Compagnie des Indes. Le bénitier,

en forme d'ange soutenant le cordon, date du XVIème siècle. On y trouve une peinture intitulée

"Saint-Jérôme pénitent" et une peinture intitulée

"Saint Pierre repentant", qui datent toutes les deux du XVIIème

siècle (elles auraient été découvertes en 1935 dans la

sacristie de l'ancienne église Saint-Louis) ;

![]() la chapelle de la maison de la Miséricorde (1782),

située Cité Salvador-Allende. Il s'agit de la chapelle du premier hôpital

de Lorient, fondé par Claire Dronreau en 1731. On y trouve une inscription

gravée sur le fronton "Dieu la fonda dans votre amour pour

vous" ;

la chapelle de la maison de la Miséricorde (1782),

située Cité Salvador-Allende. Il s'agit de la chapelle du premier hôpital

de Lorient, fondé par Claire Dronreau en 1731. On y trouve une inscription

gravée sur le fronton "Dieu la fonda dans votre amour pour

vous" ;

![]() l'ancienne

chapelle de L'Hôpital, mentionnée en 1930. Construite au début du XVIIIème

siècle, dans le style de la Renaissance pseudo-classique, elle ne vaut que

par sa façade à pilastres et fronton triangulaire ;

l'ancienne

chapelle de L'Hôpital, mentionnée en 1930. Construite au début du XVIIIème

siècle, dans le style de la Renaissance pseudo-classique, elle ne vaut que

par sa façade à pilastres et fronton triangulaire ;

![]() l'ancienne

chapelle de la Compagnie des Indes, mentionnée en 1930. Il s'agit d'un

petit édifice, non orienté, avec chœur à trois pans, construit au XVIIIème

siècle pour les besoins du haut personnel de la célèbre Compagnie, divisé

en deux étages par une galerie en bois. La charpente de la tribune imite une voûte d'ogives. Les boiseries de

la tribune sont du XVIIIème siècle. Elle a été transformée en musée de

l'arsenal maritime de Lorient (vers 1930) ;

l'ancienne

chapelle de la Compagnie des Indes, mentionnée en 1930. Il s'agit d'un

petit édifice, non orienté, avec chœur à trois pans, construit au XVIIIème

siècle pour les besoins du haut personnel de la célèbre Compagnie, divisé

en deux étages par une galerie en bois. La charpente de la tribune imite une voûte d'ogives. Les boiseries de

la tribune sont du XVIIIème siècle. Elle a été transformée en musée de

l'arsenal maritime de Lorient (vers 1930) ;

![]() l'ancien

prieuré Saint-Michel-des-Montagnes (XIème siècle), aujourd'hui disparu et

situé jadis sur le territoire de Ploemeur (paroisse primitive dont faisait

partie le territoire de Lorient). Huélin figure, avec le

titre de seigneur d'Hennebont, au nombre des témoins d'une donation faite, en

1027, à l'abbaye de Redon, et, deux années après, il comparaît encore, à

l'occasion de la fondation de l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé par Alain

Caignart, comte de Cornouailles, dont il était le beau-frère, pour avoir

épousé la soeur du comte, qui se nommait Avan ou Havoise. Huélin s'intéressa

personnellement, à ce qu'il semble, à l'établissement religieux fondé par

son beau-frère dans le voisinage du Kemmenet-Heboë. En 1037, participant à

son tour à cette oeuvre pieuse, il fit donation aux moines de Quimperlé "de

l'île de Tanguethen et des églises de Saint-Gunthiern et de Saint-Méloir et

leurs territoires, églises situées dans l'île de Groix". Cet

acte de donation fut passé en présence de plusieurs seigneurs de

Kemmenet-Heboë (et plures alii de Kemmenet-Heboë). Cette

donation, ajoute Dom Placide Le Duc, en la rapportant dans sa chronique de

l'abbaye de Sainte-Croix, "a aidé à fonder un prieuré qui s'appelle

Saint-Michel-des-Montagnes, qui est proche de Port-Louis".

Au début du XIIème siècle, Guillaume, seigneur d'Hennebont et

petit-fils de Huélin revendiqua certains droits seigneuriaux ou féodaux

que les moines de Quimperlé prétendaient appartenir, au contraire, à leur

prieuré de Saint-Michel-des-Montagnes : "Guillaume estant venu le

seigneur de Hennebond après la mort de son père Tanguy, nous vexoit avec

bien de l'injustice pour les terres du prieuré de

Saint-Michel-des-Montagnes, faisant enlever par force tous les revenus que

nous avions droit de retirer...". Mais l'affaire du prieuré de

Saint-Michel se termina pacifiquement : "Pour mettre fin au

différend Guillaume d'Hennebond consentit à s'en rapporter au témoignage

de ses gens et des notres, et promit que, si leur rapport nous estoit

favorable, il n'entreprendroit plus sur nos biens ... Tout ce monde estant

assemblé en présence dudit Guillaume, en son chasteau de Hennebond, l'on

procéda au témoignage, qui se fist sans doute avec serment. Ils (les

témoins) asseurèrent donc que les religieux ne payoient rien au seigneur

du pays, n'y aucune levée, ny rente, ny taille, ny aucune charge onéraire

; mais que ce bien demeuroit stable et asseuré à l'abbé et aux religieux

de Sainte-Croix, estant exempt et déchargé de toute redevance, et que tous

les officiers devoient en être retirés, à celuy près que l'abbé ou le

religieux qui administroit le prieuré avoit voulu choisir pour luy faire

office. Ils adjoustèrent de plus que le seigneur mesme du pays et ceux de

sa suite, quand ils passoient à l'isle de Grouais, devoient prendre chez le

prieur un disné ou soupé une fois seulement, et cela encore de bonne

volonté. De plus, s'il estoit averti de se trouver à l'armée du Duc, il

devait recevoir de la part du religieux administrateur la charge d'un cheval

de pain, ayant fait envoyer par son écuyer le cheval jusqu'au bourg ou

village de Kerancroës (Kergroix), et la somme devoit estre rendue jusqu'à

ce lieu ...". A peu près à la même époque, Rivallon, frère

cadet de Guillaume, dans lequel nous croyons reconnaître le plus ancien

seigneur de Tréfaven, château féodal placé à l'embouchure du Scorff,

dont la juridiction s'étendait sur une partie des paroisses de Lesbin,

Quéven, Ploemeur et sur une partie de l'île de Groix, Rivallon tenait à

l'égard des moines de Sainte-Croix une conduite différente de celle de son

frère aîné : il accordait au prieur de Saint-Michel, une redevance d'une

mine de froment à prendre sur le village de Treizfaven pour les âmes de la

vicomtesse Hodiern et de son fils Baudoin. En 1164, Soliman, chevalier,

seigneur de Hennebont, fils ou petit-fils de Guillaume, renouvela les mêmes

prétentions que ce dernier sur le prieuré de Saint-Michel. Cette deuxième

contestation se termina à peu près de la même manière que l'autre : "Parce

que les vérités sont affoiblies auprès des enfants des hommes, s'exprime

l'abbé de Sainte-Croix, Rivallon Ier, nous avons cru devoir mettre par

écrit cemment de grands différends entre Dom Rivallon, nouvellement abbé,

et Soliman, aussi nouveau seigneur de Hennebond, ont été terminés. Ils

convinrent donc entre eux du lieu et du temps où et quand ils se devoient

trouver pour vuider cette affaire, savoir : à Pontscorff, la veille de

Saint-Mathieu. L'abbé s'y trouva avec ses moines, estant bien garni de ses

papiers et de ses témoignages, et Soliman s'y trouva aussi avec ses

chevaliers et les gentilshommes de Kemmenet-Heboë. On produisit et leut la

déposition que les témoins rendirent en présence de Guillaume, fils de

Tanguy, autrefois de Henpont, et qui fut reçue et confirmée de sa part,

où l'on trouva écrit que le seigneur de Henpont n'a rien du tout en la

terre de Saint-Michel et qu'il ne doit lever aucun droit, sinon un disné ou

soupé, une fois seulement quand il passe dans l'isle de Grouais, et une

somme de pain quand il se rend à l'armée à la suite du Duc. Et pour ce

qui est des enfants de Douguallon qui soustenoient que la prévosté leur

appartenoit dans la terre de Saint-Michel, l'on vit bien que leur

prétention estoit très fausse, et qu'il ne doit point y avoir d'autres

officiers, sinon ceux que le moine administrateur du prieuré y voudra

mettre. Ce qui ayant esté leu et exposé aux chevaliers et gentilshommes du

pays de Kemenet, ils élevèrent la voix en mesme temps en disant : Ce

témoignage est véritable, et nous asseurons que nos pères ont esté

véritables et justes en ce point ...". Voilà donc encore une fois

l'indépendance du prieuré de Saint-Michel-des-Montagnes solennellement

reconnue, d'autant plus que d'après l'abbé de Sainte-Croix de l'époque,

Huélin n'avait fait aucune réserve en concédant l'île Tanguethen aux

moines de Sainte-Croix : "En nous donnons Tanguethen, le seigneur

Huélin, de dévote mémoire, nous a tout donné, sans exception ni

réserve. Nous possédons Tanguethen comme il la possédait, au même titre

que lui, comme propriétaires et comme seigneurs. A nous seuls et à nos

moines appartient le droit d'établir sur le prieuré de

Saint-Michel-des-Montagnes des officiers justiciers et des collecteurs de

nos revenus, comme le pratiquait avant nous le seigneur Huélin, notre

bienfaiteur, à qui nous ne devions rien, excepté l'hommage". A

noter que le véritable but de ses contestations faites aux moines de

Quimperlé par les descendants de Huélin, Guillaume et Soliman, et les

enfants de Douguallon, leur sergent féodé, était que, possesseurs par le

grand fief de Kemmenet-Heboë de tout le cours navigable du Blavet et du Scorff, les seigneurs d'Hennebont

devaient naturellement conserver à des vassaux la possession ou le partage

d'un droit quelconque sur la navigation et la police de ces deux rivières

et sur les impôts qui en étaient l'apanage. Dans le dénombrement des

vassaux rendant l'hommage au vicomte de Rohan, seigneur de tout Kemmenet-Heboë

en 1396, on remarque les noms de Guillo des Montaignes et de Guillo

le priour : ces deux noms se suivent dans le procès verbal de

dénombrement. Nous y voyons un seul individu rendant deux hommages

distincts : l'un en qualité de prieur de Saint-Michel-des-Montagnes,

c'est-à-dire pour l'île qui formait le titre et le siége du prieuré, et

l'autre pour la terre des Montagnes, désignée comme terre noble dans

différents actes. Exercés au nom des moines de Quimperlé par l'officier institué par eux ou par le

moine administrateur du prieuré de Saint-Michel, ces droits féodaux, cette

juridiction maritime furent revendiqués plus tard par les Pères de

l'Oratoire du collège de Nantes. Mais ce fut en vain. En effet, en 1636

est signalé "un lieu d'icelle plus élevé (...) une chapelle de

Saint-Michel, siège d'un prieuré appartenant aux PP. de l'Oratoire de

Nantes", en Ploemeur. Leurs prétentions rejetées une première fois, le 14 août 1636, par la

Chambre des comptes de Nantes, le furent encore, le 26 janvier 1682, par les

commissaires réformateurs du domaine d'Hennebont, faute de pièces

justificatives. La construction, murée en 1650, fut peut-être

réédifiée entre cette date et 1820, date à laquelle fut édifié sur l'île

Saint-Michel un lazaret. Cette construction est aujourd'hui détruite ;

l'ancien

prieuré Saint-Michel-des-Montagnes (XIème siècle), aujourd'hui disparu et

situé jadis sur le territoire de Ploemeur (paroisse primitive dont faisait

partie le territoire de Lorient). Huélin figure, avec le

titre de seigneur d'Hennebont, au nombre des témoins d'une donation faite, en

1027, à l'abbaye de Redon, et, deux années après, il comparaît encore, à

l'occasion de la fondation de l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé par Alain

Caignart, comte de Cornouailles, dont il était le beau-frère, pour avoir

épousé la soeur du comte, qui se nommait Avan ou Havoise. Huélin s'intéressa

personnellement, à ce qu'il semble, à l'établissement religieux fondé par

son beau-frère dans le voisinage du Kemmenet-Heboë. En 1037, participant à

son tour à cette oeuvre pieuse, il fit donation aux moines de Quimperlé "de

l'île de Tanguethen et des églises de Saint-Gunthiern et de Saint-Méloir et

leurs territoires, églises situées dans l'île de Groix". Cet

acte de donation fut passé en présence de plusieurs seigneurs de

Kemmenet-Heboë (et plures alii de Kemmenet-Heboë). Cette

donation, ajoute Dom Placide Le Duc, en la rapportant dans sa chronique de

l'abbaye de Sainte-Croix, "a aidé à fonder un prieuré qui s'appelle

Saint-Michel-des-Montagnes, qui est proche de Port-Louis".

Au début du XIIème siècle, Guillaume, seigneur d'Hennebont et

petit-fils de Huélin revendiqua certains droits seigneuriaux ou féodaux

que les moines de Quimperlé prétendaient appartenir, au contraire, à leur

prieuré de Saint-Michel-des-Montagnes : "Guillaume estant venu le

seigneur de Hennebond après la mort de son père Tanguy, nous vexoit avec

bien de l'injustice pour les terres du prieuré de

Saint-Michel-des-Montagnes, faisant enlever par force tous les revenus que

nous avions droit de retirer...". Mais l'affaire du prieuré de

Saint-Michel se termina pacifiquement : "Pour mettre fin au

différend Guillaume d'Hennebond consentit à s'en rapporter au témoignage

de ses gens et des notres, et promit que, si leur rapport nous estoit

favorable, il n'entreprendroit plus sur nos biens ... Tout ce monde estant

assemblé en présence dudit Guillaume, en son chasteau de Hennebond, l'on

procéda au témoignage, qui se fist sans doute avec serment. Ils (les

témoins) asseurèrent donc que les religieux ne payoient rien au seigneur

du pays, n'y aucune levée, ny rente, ny taille, ny aucune charge onéraire

; mais que ce bien demeuroit stable et asseuré à l'abbé et aux religieux

de Sainte-Croix, estant exempt et déchargé de toute redevance, et que tous

les officiers devoient en être retirés, à celuy près que l'abbé ou le

religieux qui administroit le prieuré avoit voulu choisir pour luy faire

office. Ils adjoustèrent de plus que le seigneur mesme du pays et ceux de

sa suite, quand ils passoient à l'isle de Grouais, devoient prendre chez le

prieur un disné ou soupé une fois seulement, et cela encore de bonne

volonté. De plus, s'il estoit averti de se trouver à l'armée du Duc, il

devait recevoir de la part du religieux administrateur la charge d'un cheval

de pain, ayant fait envoyer par son écuyer le cheval jusqu'au bourg ou

village de Kerancroës (Kergroix), et la somme devoit estre rendue jusqu'à

ce lieu ...". A peu près à la même époque, Rivallon, frère

cadet de Guillaume, dans lequel nous croyons reconnaître le plus ancien

seigneur de Tréfaven, château féodal placé à l'embouchure du Scorff,

dont la juridiction s'étendait sur une partie des paroisses de Lesbin,

Quéven, Ploemeur et sur une partie de l'île de Groix, Rivallon tenait à

l'égard des moines de Sainte-Croix une conduite différente de celle de son

frère aîné : il accordait au prieur de Saint-Michel, une redevance d'une

mine de froment à prendre sur le village de Treizfaven pour les âmes de la

vicomtesse Hodiern et de son fils Baudoin. En 1164, Soliman, chevalier,

seigneur de Hennebont, fils ou petit-fils de Guillaume, renouvela les mêmes

prétentions que ce dernier sur le prieuré de Saint-Michel. Cette deuxième

contestation se termina à peu près de la même manière que l'autre : "Parce

que les vérités sont affoiblies auprès des enfants des hommes, s'exprime

l'abbé de Sainte-Croix, Rivallon Ier, nous avons cru devoir mettre par

écrit cemment de grands différends entre Dom Rivallon, nouvellement abbé,

et Soliman, aussi nouveau seigneur de Hennebond, ont été terminés. Ils

convinrent donc entre eux du lieu et du temps où et quand ils se devoient

trouver pour vuider cette affaire, savoir : à Pontscorff, la veille de

Saint-Mathieu. L'abbé s'y trouva avec ses moines, estant bien garni de ses

papiers et de ses témoignages, et Soliman s'y trouva aussi avec ses

chevaliers et les gentilshommes de Kemmenet-Heboë. On produisit et leut la

déposition que les témoins rendirent en présence de Guillaume, fils de

Tanguy, autrefois de Henpont, et qui fut reçue et confirmée de sa part,

où l'on trouva écrit que le seigneur de Henpont n'a rien du tout en la

terre de Saint-Michel et qu'il ne doit lever aucun droit, sinon un disné ou

soupé, une fois seulement quand il passe dans l'isle de Grouais, et une

somme de pain quand il se rend à l'armée à la suite du Duc. Et pour ce

qui est des enfants de Douguallon qui soustenoient que la prévosté leur

appartenoit dans la terre de Saint-Michel, l'on vit bien que leur

prétention estoit très fausse, et qu'il ne doit point y avoir d'autres

officiers, sinon ceux que le moine administrateur du prieuré y voudra

mettre. Ce qui ayant esté leu et exposé aux chevaliers et gentilshommes du

pays de Kemenet, ils élevèrent la voix en mesme temps en disant : Ce

témoignage est véritable, et nous asseurons que nos pères ont esté

véritables et justes en ce point ...". Voilà donc encore une fois

l'indépendance du prieuré de Saint-Michel-des-Montagnes solennellement

reconnue, d'autant plus que d'après l'abbé de Sainte-Croix de l'époque,

Huélin n'avait fait aucune réserve en concédant l'île Tanguethen aux

moines de Sainte-Croix : "En nous donnons Tanguethen, le seigneur

Huélin, de dévote mémoire, nous a tout donné, sans exception ni

réserve. Nous possédons Tanguethen comme il la possédait, au même titre

que lui, comme propriétaires et comme seigneurs. A nous seuls et à nos

moines appartient le droit d'établir sur le prieuré de

Saint-Michel-des-Montagnes des officiers justiciers et des collecteurs de

nos revenus, comme le pratiquait avant nous le seigneur Huélin, notre

bienfaiteur, à qui nous ne devions rien, excepté l'hommage". A

noter que le véritable but de ses contestations faites aux moines de

Quimperlé par les descendants de Huélin, Guillaume et Soliman, et les

enfants de Douguallon, leur sergent féodé, était que, possesseurs par le

grand fief de Kemmenet-Heboë de tout le cours navigable du Blavet et du Scorff, les seigneurs d'Hennebont

devaient naturellement conserver à des vassaux la possession ou le partage

d'un droit quelconque sur la navigation et la police de ces deux rivières

et sur les impôts qui en étaient l'apanage. Dans le dénombrement des

vassaux rendant l'hommage au vicomte de Rohan, seigneur de tout Kemmenet-Heboë

en 1396, on remarque les noms de Guillo des Montaignes et de Guillo

le priour : ces deux noms se suivent dans le procès verbal de

dénombrement. Nous y voyons un seul individu rendant deux hommages

distincts : l'un en qualité de prieur de Saint-Michel-des-Montagnes,

c'est-à-dire pour l'île qui formait le titre et le siége du prieuré, et

l'autre pour la terre des Montagnes, désignée comme terre noble dans

différents actes. Exercés au nom des moines de Quimperlé par l'officier institué par eux ou par le

moine administrateur du prieuré de Saint-Michel, ces droits féodaux, cette

juridiction maritime furent revendiqués plus tard par les Pères de

l'Oratoire du collège de Nantes. Mais ce fut en vain. En effet, en 1636

est signalé "un lieu d'icelle plus élevé (...) une chapelle de

Saint-Michel, siège d'un prieuré appartenant aux PP. de l'Oratoire de

Nantes", en Ploemeur. Leurs prétentions rejetées une première fois, le 14 août 1636, par la

Chambre des comptes de Nantes, le furent encore, le 26 janvier 1682, par les

commissaires réformateurs du domaine d'Hennebont, faute de pièces

justificatives. La construction, murée en 1650, fut peut-être

réédifiée entre cette date et 1820, date à laquelle fut édifié sur l'île

Saint-Michel un lazaret. Cette construction est aujourd'hui détruite ;

Voir

: ![]() "Histoire

du prieuré/lazaret Saint Michel des Montagnes"

"Histoire

du prieuré/lazaret Saint Michel des Montagnes"

![]() le

temple protestant (1956), oeuvre de l'architecte Perrin ;

le

temple protestant (1956), oeuvre de l'architecte Perrin ;

![]() le calvaire de la chapelle Saint-Christophe (1935).

Il s'agit d'un don d'une famille lorientaise, en remplacement de la vieille

croix enterrée en septembre 1906 ;

le calvaire de la chapelle Saint-Christophe (1935).

Il s'agit d'un don d'une famille lorientaise, en remplacement de la vieille

croix enterrée en septembre 1906 ;

![]() le calvaire de Carmel ou Karnel (1856),

situé au cimetière de Carmel. Il a été déplacé le 26 avril 1908 sur un

terrain privé jouxtant le cimetière ;

le calvaire de Carmel ou Karnel (1856),

situé au cimetière de Carmel. Il a été déplacé le 26 avril 1908 sur un

terrain privé jouxtant le cimetière ;

![]() la croix de la vérité (1711),

située Avenue de la Perrière. Comme le stipule une inscription,

cette croix a été posée en 1711 par l'ordre de Louis Le Grand, en

réparation du sacrilège commis la nuit du 19 au 20 octobre 1710, par un

matelot qui, ayant volé deux ciboires dans l'église paroissiale de Lorient

(L'Orient), les enterre en ce lieu et est exécuté le 5 février 1711 en

arrêt du Parlement de Bretagne du 21 janvier 1711 ;

la croix de la vérité (1711),

située Avenue de la Perrière. Comme le stipule une inscription,

cette croix a été posée en 1711 par l'ordre de Louis Le Grand, en

réparation du sacrilège commis la nuit du 19 au 20 octobre 1710, par un

matelot qui, ayant volé deux ciboires dans l'église paroissiale de Lorient

(L'Orient), les enterre en ce lieu et est exécuté le 5 février 1711 en

arrêt du Parlement de Bretagne du 21 janvier 1711 ;

![]() l'ancien

manoir de Kermelo. Il s'agit en fait d'un ancien prieuré acquis en 1577 par

Pierre Riou. Propriété successive des familles Riou (jusqu'au XVIIIème

siècle), La Ville-Huet (en 1775), Briote et Henry. Le manoir est rasé en

1966 pour laisser la place à une école moderne ;

l'ancien

manoir de Kermelo. Il s'agit en fait d'un ancien prieuré acquis en 1577 par

Pierre Riou. Propriété successive des familles Riou (jusqu'au XVIIIème

siècle), La Ville-Huet (en 1775), Briote et Henry. Le manoir est rasé en

1966 pour laisser la place à une école moderne ;

![]() l'ancien

château de Keroman. Siège d'une seigneurie de la paroisse de Ploemeur. Le

manoir primitif était la propriété successive des familles Gauvain (en

1427), Eudo de Kerlivio (au début du XVIIIème siècle). Il possédait

alors une chapelle privée. Le manoir laisse la place à un château

édifié par la Compagnie des Indes vers 1750 pour un de ses

administrateurs, le marquis Claude Denis Dodun, sieur de Neuvy et directeur

des Fermes du Roi (guillotiné en 1794). L'édifice est acquis ensuite par

la famille Rotinat (armateur), qui l'a acquis à la Révolution. Par

alliance, il passe à la famille Hello, puis est acheté par la ville de

Lorient. Partiellement détruit par les bombardements de 1943, il est rasé

en 1951 ;

l'ancien

château de Keroman. Siège d'une seigneurie de la paroisse de Ploemeur. Le

manoir primitif était la propriété successive des familles Gauvain (en

1427), Eudo de Kerlivio (au début du XVIIIème siècle). Il possédait

alors une chapelle privée. Le manoir laisse la place à un château

édifié par la Compagnie des Indes vers 1750 pour un de ses

administrateurs, le marquis Claude Denis Dodun, sieur de Neuvy et directeur

des Fermes du Roi (guillotiné en 1794). L'édifice est acquis ensuite par

la famille Rotinat (armateur), qui l'a acquis à la Révolution. Par

alliance, il passe à la famille Hello, puis est acheté par la ville de

Lorient. Partiellement détruit par les bombardements de 1943, il est rasé

en 1951 ;

![]() le manoir du Pouillot (XVIIème siècle), édifié à

l’emplacement d’une ancienne motte féodale signalée au XIème siècle ;

le manoir du Pouillot (XVIIème siècle), édifié à

l’emplacement d’une ancienne motte féodale signalée au XIème siècle ;

![]() le

château de Saint-Uhel. Siège d'une ancienne seigneurie. Propriété de la

famille Esnoul des Châtelets (au XVIIIème siècle). Il possédait

autrefois une chapelle privée dédiée à Saint-Jean l'Evangéliste et

bénite le 7 août 1783 ;

le

château de Saint-Uhel. Siège d'une ancienne seigneurie. Propriété de la

famille Esnoul des Châtelets (au XVIIIème siècle). Il possédait

autrefois une chapelle privée dédiée à Saint-Jean l'Evangéliste et

bénite le 7 août 1783 ;

![]() l'ancien

château de Tréfaven. Siège de la seigneurie de Tréfaven ou Triffaven ou

Treisfaven et propriété successive des seigneurs de Kéménet-Héboé, des

sires de Léon (en 1206, suite au mariage d'Hervé II de Léon, sire de

Châteauneuf et de la fille de Henri de Kemmenet-Heboi) et d'Olivier II de Rohan (en

1322, par son mariage avec Jeanne de Léon-Châteauneuf). A la

mort d'Olivier II, en 1326, Tréfaven revient à Geoffroi, évêque de

Vannes, puis à son frère Josselin, évêque de Saint-Malo (tous deux

frères du vicomte Alain VII). Vers 1410, Tréfaven forme l'apanage d'Edouard

de Rohan, époux de Marguerite de Chateaubriant et frère cadet du vicomte

Alain VIII. Edouard de Rohan décède à Tréfaven en 1445. Vers 1441, sa

fille Louise épouse Jean de Rostrenen et reçoit le manoir de "Treisfaven".

En mars 1456, Jean de Rostrenen et son épouse Louise de Rohan échangent

Tréfaven et la seigneurie avec Louis Ier de Rohan-Guémené et son épouse

Marie de Montauban, contre le fief de Couéder, en Guer. L'édifice est transformé en place forte en

1482 par Louis II de Rohan-Guémené (1458-1508). Le

duc François II, par lettres données à Nantes le 10 juin 1482, permet à

Louis II de Rohan-Guémené non seulement de fortifier Tréfaven de tours,

murailles, pont-levis et douves, mais encore d'y transférer le droit de

guet et de garde dû à la Roche-Moysan, ainsi que la juridiction de cette

seigneurie. Le château est à nouveau restauré vers 1575, au début du règne d'Henri III. Un aveu de

1682 donne la description suivante : " Le chasteau de la terre et

seigneurie de Tréfaven, le quel consiste dans un grand corps de logis,

flanqué de deux grosses tours, qui regarde au midy les rivières de Scorff

et de Blavet se joignant ensemble un peu au dessous ; lequel grand corps de logis a de long, entre les deux tours, 116 pieds, et de haut

51 pieds, sans compter les fondements ; et chacune des dites tours a 51

pieds de diamètre et 61 pieds de hauteur, sans que les fondements y soient

compris, à machicoulis de pierres de taille. Un autre corps de logis,

joignant la rivière de Scorff du côté du soleil levant, aboutissant à

l'une des dites tours, lequel contient 75 pieds de long, et 40 pieds de haut

; la court du chasteau, dans laquelle sont les écuries ; enfin le jardin du

chasteau. Et sont la dite court et le dit jardin enclos et fermés par les

dits corps de logis et par des murailles ; le tout contenant par fond deux

journaux et 32 cordes ". Les Rohan-Guémené le louent ensuite au Roi de France en 1697. Il est

alors transformé en magasin par la Marine Royale puis reloué en 1720 à la

Compagnie des Indes, qui en fait un dépôt de poudre. Divers travaux de consolidation sont entrepris au

château en février 1702 et vers 1720-1723. Il sert aussi d'hôpital, de prison

(de 1724 à 1729) et de dépôt de poudre (après 1770). En 1792, le château est vendu comme bien national à

M. Arnoux (constructeur de navires). Il devient un bagne en 1795, et perd

une aile (l'aile nord-est) et une tour (la tour sud-ouest) en 1803. En 1805, l'ensemble est acheté par Napoléon

qui l'affecte à la Marine Impériale. La Marine Nationale l'occupe

toujours. Il possédait autrefois (avant 1666) une chapelle privée dédiée

à Saint-Uhel ;

l'ancien

château de Tréfaven. Siège de la seigneurie de Tréfaven ou Triffaven ou

Treisfaven et propriété successive des seigneurs de Kéménet-Héboé, des

sires de Léon (en 1206, suite au mariage d'Hervé II de Léon, sire de

Châteauneuf et de la fille de Henri de Kemmenet-Heboi) et d'Olivier II de Rohan (en

1322, par son mariage avec Jeanne de Léon-Châteauneuf). A la

mort d'Olivier II, en 1326, Tréfaven revient à Geoffroi, évêque de

Vannes, puis à son frère Josselin, évêque de Saint-Malo (tous deux

frères du vicomte Alain VII). Vers 1410, Tréfaven forme l'apanage d'Edouard

de Rohan, époux de Marguerite de Chateaubriant et frère cadet du vicomte

Alain VIII. Edouard de Rohan décède à Tréfaven en 1445. Vers 1441, sa

fille Louise épouse Jean de Rostrenen et reçoit le manoir de "Treisfaven".

En mars 1456, Jean de Rostrenen et son épouse Louise de Rohan échangent

Tréfaven et la seigneurie avec Louis Ier de Rohan-Guémené et son épouse

Marie de Montauban, contre le fief de Couéder, en Guer. L'édifice est transformé en place forte en

1482 par Louis II de Rohan-Guémené (1458-1508). Le

duc François II, par lettres données à Nantes le 10 juin 1482, permet à

Louis II de Rohan-Guémené non seulement de fortifier Tréfaven de tours,

murailles, pont-levis et douves, mais encore d'y transférer le droit de

guet et de garde dû à la Roche-Moysan, ainsi que la juridiction de cette

seigneurie. Le château est à nouveau restauré vers 1575, au début du règne d'Henri III. Un aveu de

1682 donne la description suivante : " Le chasteau de la terre et

seigneurie de Tréfaven, le quel consiste dans un grand corps de logis,

flanqué de deux grosses tours, qui regarde au midy les rivières de Scorff

et de Blavet se joignant ensemble un peu au dessous ; lequel grand corps de logis a de long, entre les deux tours, 116 pieds, et de haut

51 pieds, sans compter les fondements ; et chacune des dites tours a 51

pieds de diamètre et 61 pieds de hauteur, sans que les fondements y soient

compris, à machicoulis de pierres de taille. Un autre corps de logis,

joignant la rivière de Scorff du côté du soleil levant, aboutissant à

l'une des dites tours, lequel contient 75 pieds de long, et 40 pieds de haut

; la court du chasteau, dans laquelle sont les écuries ; enfin le jardin du

chasteau. Et sont la dite court et le dit jardin enclos et fermés par les

dits corps de logis et par des murailles ; le tout contenant par fond deux

journaux et 32 cordes ". Les Rohan-Guémené le louent ensuite au Roi de France en 1697. Il est

alors transformé en magasin par la Marine Royale puis reloué en 1720 à la

Compagnie des Indes, qui en fait un dépôt de poudre. Divers travaux de consolidation sont entrepris au

château en février 1702 et vers 1720-1723. Il sert aussi d'hôpital, de prison

(de 1724 à 1729) et de dépôt de poudre (après 1770). En 1792, le château est vendu comme bien national à

M. Arnoux (constructeur de navires). Il devient un bagne en 1795, et perd

une aile (l'aile nord-est) et une tour (la tour sud-ouest) en 1803. En 1805, l'ensemble est acheté par Napoléon

qui l'affecte à la Marine Impériale. La Marine Nationale l'occupe

toujours. Il possédait autrefois (avant 1666) une chapelle privée dédiée

à Saint-Uhel ;

![]() l'immeuble

des fermiers généraux (1710-1720), oeuvre de l'architecte

Jacques Charles Gabriel et situé au n° 62, rue Jules-Legrand ;

l'immeuble

des fermiers généraux (1710-1720), oeuvre de l'architecte

Jacques Charles Gabriel et situé au n° 62, rue Jules-Legrand ;

![]() les vestiges de fortifications (1744),

situés rue Frédéric-Delory. La porte du Morbihan et la porte

de Ploemeur permettaient jadis l'accès à la ville fortifiée de

Lorient. La démolition des remparts a débuté en 1934 ;

les vestiges de fortifications (1744),

situés rue Frédéric-Delory. La porte du Morbihan et la porte

de Ploemeur permettaient jadis l'accès à la ville fortifiée de

Lorient. La démolition des remparts a débuté en 1934 ;

![]() la maison (XVIIIème siècle), située 18, rue Jules-Legrand ;

la maison (XVIIIème siècle), située 18, rue Jules-Legrand ;

![]() la maison de Kerulvé

(XVIIIème siècle). Au XVIIIème siècle, elle est la demeure de la famille

Deschiens ;

la maison de Kerulvé

(XVIIIème siècle). Au XVIIIème siècle, elle est la demeure de la famille

Deschiens ;

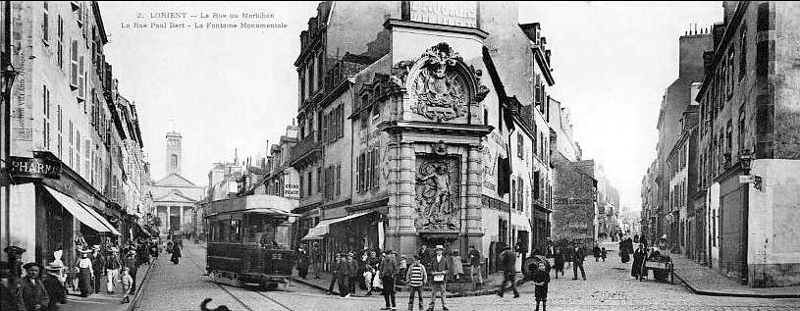

![]() la fontaine Neptune (1876),

située aujourd'hui dans une propriété privée. Oeuvre de l'architecte

Stephen Gallot et du sculpteur Auguste Nayel ;

la fontaine Neptune (1876),

située aujourd'hui dans une propriété privée. Oeuvre de l'architecte

Stephen Gallot et du sculpteur Auguste Nayel ;

![]() la fontaine Saint-Christophe

(XVIIIème siècle), située à Kerentrech ;

la fontaine Saint-Christophe

(XVIIIème siècle), située à Kerentrech ;

![]() la fontaine des Anglais

(fin du XVIIIème siècle), située rue Monistrol. Cette fontaine rappelle la présence des Anglais en ce lieu en 1746 ;

la fontaine des Anglais

(fin du XVIIIème siècle), située rue Monistrol. Cette fontaine rappelle la présence des Anglais en ce lieu en 1746 ;

![]() l'hôtel particulier (XVIIIème siècle), situé 30-31, quai des

Indes et dont les plans ont été dressés par l'ingénieur Détaille de Kérorgan ;

l'hôtel particulier (XVIIIème siècle), situé 30-31, quai des

Indes et dont les plans ont été dressés par l'ingénieur Détaille de Kérorgan ;

![]() l'hôtel particulier (fin

du XVIIIème siècle), situé au n° 22, quai des Indes ;

l'hôtel particulier (fin

du XVIIIème siècle), situé au n° 22, quai des Indes ;

![]() l'hôtel

Gabriel (1740-174), situé à la Porte Gabriel. Il est l'oeuvre de

l'architecte Louis de Saint-Pierre et de l'entrepreneur Gervais Guillois. Il

s'agit de l'ancien hôtel des ventes de la Compagnie des Indes. L'édifice

devient la propriété de la Marine le 28 avril 1770. Les bâtiments ont été

reconstruits au milieu du XXème siècle ;

l'hôtel

Gabriel (1740-174), situé à la Porte Gabriel. Il est l'oeuvre de

l'architecte Louis de Saint-Pierre et de l'entrepreneur Gervais Guillois. Il

s'agit de l'ancien hôtel des ventes de la Compagnie des Indes. L'édifice

devient la propriété de la Marine le 28 avril 1770. Les bâtiments ont été

reconstruits au milieu du XXème siècle ;

![]() le cimetière de Carmel ou Karnel (1786).

Le village de Kernel ou Karnel fait partie de la ville de Lorient en 1738.

Après la Révolution, le cimetière de Carnel devient le cimetière de

Lorient. Le cimetière est bénit le 27 avril 1786 ;

le cimetière de Carmel ou Karnel (1786).

Le village de Kernel ou Karnel fait partie de la ville de Lorient en 1738.

Après la Révolution, le cimetière de Carnel devient le cimetière de

Lorient. Le cimetière est bénit le 27 avril 1786 ;

![]() les bâtiments du commandement de la Marine - Hôtel Gabriel

(1740-1742) ;

les bâtiments du commandement de la Marine - Hôtel Gabriel

(1740-1742) ;

A signaler aussi :

![]() la cale Ory (1738),

située Quai des Indes et utilisée jadis par la

Compagnie des Indes ;

la cale Ory (1738),

située Quai des Indes et utilisée jadis par la

Compagnie des Indes ;

![]() la place d'Armes (1740-1742) ;

la place d'Armes (1740-1742) ;

![]() la

chambre de commerce et d'industrie du Morbihan (1931), située Quai des

Indes et oeuvre des architectes Dutartre, Caro et Ramonatxo. L'édifice est le

siège de la Kommandantur entre 1940 et 1945. La décoration de l'escalier

intérieur en ferronnerie est due à Henri-Alphonse Barnoin (1882-1940). Une

fresque réalisée par ce dernier en 1936, "Le Bassin à flot de

Lorient", décore le hall. Le hall d'entrée est décoré par Pierre