|

Bienvenue ! |

LES SEIGNEURS QUI ONT HABITÉ LE CHÂTEAU DE LOYAT |

Retour page d'accueil Retour Ville de Loyat

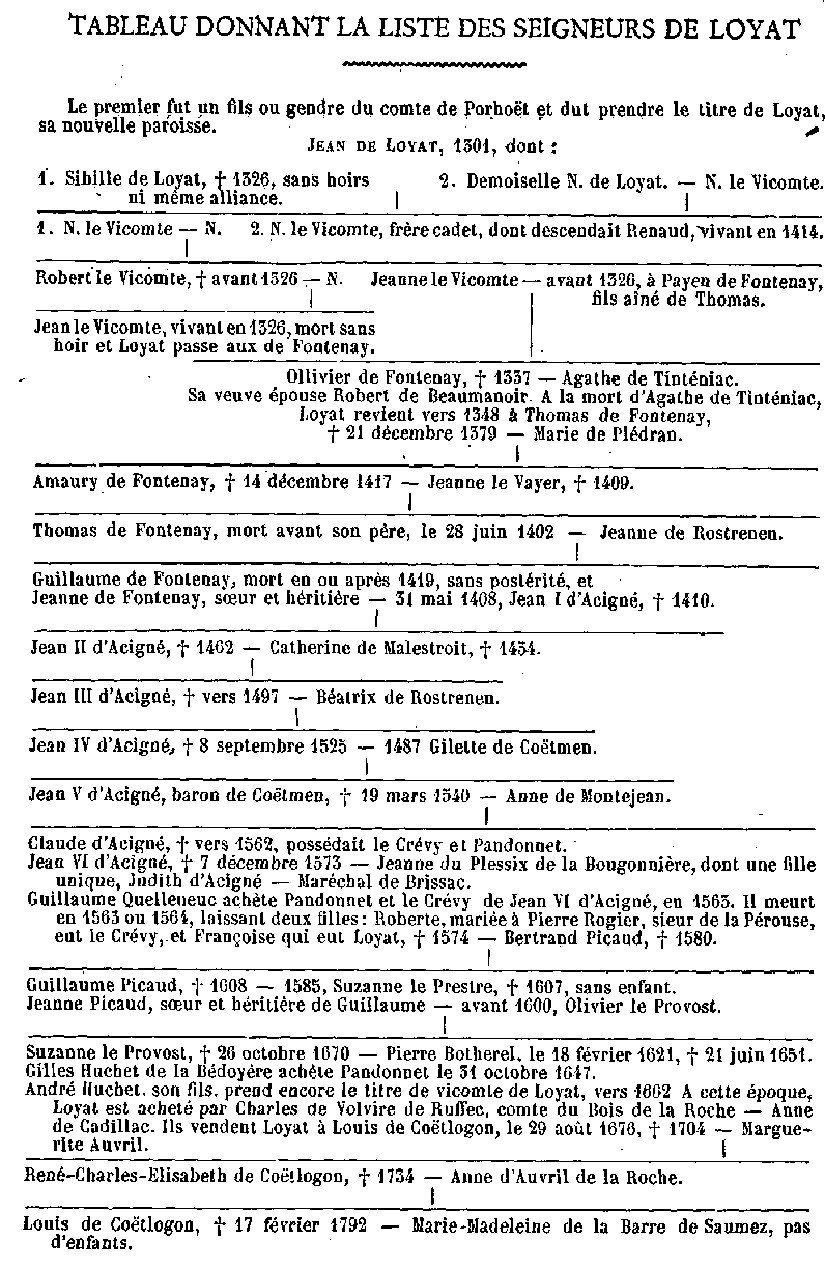

Liste des seigneurs qui ont possédé le château de Loyat et la vicomté de ce nom.

Il est difficile d'établir la série des vicomtes de Loyat [Note : Nous avons consulté sur ce point les grandes seigneuries de Haute-Bretagne, par M. Guillotin de Corson, les « dépenses de Pierre Botherel » librairie Plihon et Hommay, 5, rue Motte-Fablet, Rennes, M. Apuril de Ménéac. Enfin, nous avons nous-même fait beaucoup de recherches à ce sujet], parce que les généalogies des famines qui ont possédé cette seigneurie sont parfois incomplètes, souvent inexactes.

Un vieil armorial publié par M. de Pontbriant en 1894 dans la « revue historique de l'Ouest », puis à part, semble dire qu'il y a eu une famille de Loyat portant pour armes d'argent à trois aigles de sable. Il dit : « Loiat. N.... de Loyat héritière de cette maison fut mariée à N.... ».

L'armorial de Bretagne signale « Louiat » de sable à trois aiglons d'argent. Or, Loiat ou Louiat sont un seul et même nom. En dépit de cette contradiction portant sur le détail des aigles de sable ou d'argent, nous sommes en droit d'affirmer que réellement la famille de Loyat a existé. Nous en avons pour preuve ce précieux document trouvé aux archives de Madame Delprat [Note : Liasse concernant la fondation de la chapelle des Carmes de Ploërmel et procédure à laquelle elle a donné lieu en 1769].

« En l’an 1301, Jean de Loyat, seigneur dû dit lieu et de la Villebrais, donna par aumône aux carmes de Ploërmel, peu de temps après leur établissement, deux mines de seigle mesure Caignart qui lui étaient deuës à cause de sa mère issuë de la Villebrais sur toutes les dîmes de Trécesson par chacun an et à jamais pour participer aux prières du couvent "dou querme de Plourmet" ».

Loyat passa ensuite aux le Vicomte [Note : Dans un aveu fait à Thomas de Fontenay, le mardi après la Saint-Urbain, l'an 1370, par trois paysans de la Vilette (village de Loyat), ceux-ci déclarent dans leur titre d'afféagement toutes les terres et maisons qu'ils avaient l'habitude de tenir de Monseigneur Jean le Vicomte. Ce dernier avait donc été seigneur de Loyat. (Série E, titres de Loyat, archives d'Ille-et-Vilaine)], puis aux de Fontenay. L'année 1306 où 1316 une dame Sébile, dame de Loyat, et portant peut-être ce nom en sa qualité de garde et curateresse de Jehan le Vicomte [Note : Parmi les seigneurs bretons qui accompagnèrent Jean Le Roux, duc de Bretagne à la seconde croisade de Saint Louis, les historiens bretons citent Guillaume Loyants et Alain le Vicomte (peut-être Alain VI de Rohan, dit M. de la Borderie, t. III, p. 332). — Pour notre part, nous sommes persuadés qu'il faut voir, au contraire, dans ce le Vicomte non pas un titre mais une désignation patronymique. Quant à Guillaume Loyants, peut-être serait-il le seigneur de Loyat] fils aîné et principal hoir de feu M. Robert le Vicomte, jadis chevalier, exécute la promesse faite à Jehanne le Vicomte de lui délivrer 60 livres de rente lors de son mariage avec Payen de Fontenay, fils aîné de Thomas de Fontenay.

L'assiette fut faite par trois gentilshommes que Alain de Tinténiac et Robert de Beaumanoir choisirent.

M. le chanoine Guillotin de Corson, pas plus que M. Parfouru d'ailleurs, ne citent parmi les seigneurs de Loyat Robert de Beaumanoir. Mais il est mentionné expressément dans la fondation de la chapelle Saint-Fiacre en l'église des Carmes de Ploërmel. Nous lisons en effet dans un extrait des registres de cette maison [Note : Archives de Mme Delprat, château de Loyat] :

« Dame Agathe de Tintiniac, fille de messire Guillaume de Tintiniac, chevalier qui vivait en l'an 1303, femme en seconde noces de messire de Beaumanoir, seigneur du dit lieu et vicomte de Loyat proche Ploërmel et ensuite maréchal de Bretagne, portée d'une singulière dévotion, révérence et charité envers le monastère des Carmes de Ploërmel, y choisit sa sépulture et y fonda la chapelle de Saint-Fiacre pour luy estre prohibitive et à ses successeurs, et pour dotation et entretien d'ycelle donna aux religieuses et au couvent sept livres monnaie de rente à perpétuité, comme apert par son testament fait en la cour de Rennes au mois d'avril le lundi d'après la Saint-Georges 1346 [Note : Robert de Beaumanoir fut fait prisonnier avec Charles de Blois à la bataille de la Roche-Derrien, 1347, comme on le voit par le poème de Guillaume de Saint-André : « Prisonnier fut Charles pour voir (vrai) - Et le sire de Beaumanoir ». Depuis lors il n'est plus fait mention de Robert de Beaumanoir. Il mourut probablement en Angleterre où Charles avait été conduit. (Levot. t. I, p. 68)], lequel testament confirma en l'an 1416 noble et puissant sire vicomte Amaury de Fontenay successeur et héritier de la dite dame ».

Agathe veuve d'Olivier de Fontenay ne possédait Loyat qu'en douair ; aussi à sa mort revient-il aux de Fontenay.

Guillaume de Fontenay étant mort en 1419 ou après sans postérité, Jeanne sa sœur et son héritière transmit Loyal à la famille d'Acigné par son mariage avec Jean Ier d'Acigné, 31 mai 1408.

En 1563 Guillaume Quelleneuc, sieur de la Ville-Hubaut, achète à Jean VI d'Acigné les seigneuries de Loyat et du Crévy. Il trépasse en 1563 ou 1564 laissant deux filles : Françoise et Roberte ; à Roberte, femme de Pierre Rogier, sieur de la Pérouze, en Ploërmel, échut le Crévy ; sa sœur eut Loyat. Mariée à Bertrand Picaud sieur de Bézon, elle mourut en 1574, lui en 1580. De ce mariage naquirent Jeanne et Guillaume. Ce dernier décédé en 1608 sans enfant ; il avait épousé Suzanne le Prestre morte l'année précédente. Loyat revint donc à Jeanne Picaud, sœur et héritière de Guillaume et femme de Olivier le Provost, sr du Plessix-aux-Provost, en Gaël, marié avant 1600.

Cependant le 17 mai 1586, Charles de Cossé, comte de Brissac, maréchal de France, et sa femme Judith d'Acigné, fille unique et héritière de Jean VI d'Acigné, prirent des lettres de chancellerie pour faire casser les contrats de vente de 1563 contre Guillaume Picaud, vicomte de Loyat, et Pierre II Rogier, sr du Crévy, fils de Pierre Ier et de Roberte Quelleneuc, décédés. Mais les guerres de religion suspendirent l'exécution de ces lettres de chancellerie. A la fin du XVIème siècle, l'instance fut reprise par le maréchal de Brissac contre le même Guillaume Picaud et contre Pierre III Rogier, dont le père était mort sur les entrefaites. L'affaire fut portée aux requêtes du Palais à Paris ; une sentence du 9 mars 1601 déclare le maréchal non recevable dans sa demande et le condamne aux dépens. De cette sentence, il interjette appel au Parlement de Paris pour être reçu à alléguer des faits nouveaux. Ses adversaires, effrayés des frais qu'entraînerait cette procédure, inquiets d'ailleurs sur l'issue du procès, consentirent à une transaction. Pierre Rogier s'engagea, par acte du 7 décembre 1609, à payer au maréchal de Brissac la somme de 12.600 livres tournois pour avoir la possession assurée de la seigneurie du Crévy. De leur côté, Olivier Le Provost et Jeanne Picaud versèrent la somme de 3.300 livres, afin d'avoir la libre jouissance de la terre de Loyat. Nouveau procès le seigneur du Crévy entend que Ollivier Le Provost paie la moitié des 12.600 livres plus celle des frais et dépens. La cour de Ploërmel se prononce dans ce sens. Ollivier Le Provost fait appel d'abord au Parlement de Bretagne, puis finit par transiger le 7 avril 1612 ; le 21 février 1618, Pierre Rogier reçut la somme demandée, moins quelques centaines de francs [Note : Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E, titres de Loyat. Voir aussi les « Dépenses de Pierre Botherel », préface, par Paul Parfouru. Librairie Plihon et Hommay, 5, rue Motte-Fablet, Rennes].

Jeanne Picaud avait donné à Olivier Le Provost deux filles : Jeanne, mariée à Guy Le Nepvou, sieur de la Villevallio, et Suzanne. Celle-ci épousa Pierre Botherel, vicomte d'Apigné [Note : Seigneurie qui borde la Vilaine à 5 kilomètres de Rennes], et devint par le fait vicomtesse de Loyat et d'Apigné.

Des embarras d'argent obligèrent Pierre Botherel à vendre Loyat, le 31 octobre 1647, à Gilles Huchet de la Bédoyère, procureur général des Etats, pour la somme de 92.000 livres.

Le fils du nouvel acquéreur, André Huchet, procureur général depuis 1650, prenait le titre de vicomte de Loyat du vivant de son père.

La terre de Loyat fut cédée vers 1662 à Charles de Volvire de Ruffec, comte du Bois de la Roche, lequel la revendit le 29 août 1676 à Louis de Coëtlogon, chevalier vicomte de Loyat, châtelain de la Gaudinaye, seigneur de la Burlière et de Pandonnet. Il était le cinquième fils de Louis de Coëtlogon, conseiller au Parlement de Rennes, intendant de justice, police et finances de Bretagne, et de Louise le Meneust. Il mourut en 1704.

Son fils René-Charles-Elisabeth lui succéda dans la seigneurie de Loyat. Il trépassa à Paris en 1734. Il était procureur général syndic des Etats de Bretagne depuis 1720. De son mariage avec Anne d'Avril de la Roche naquirent quatre enfants : Louis, Emmanuel-Louis, Emmanuel-Marie, René-Marie-Elisabeth.

L'aîné, Louis, fut le dernier vicomte de Loyat. Par décret de l'Assemblée Constituante du 2 juillet 1791, il fut proposé pour être gouverneur du Dauphin fils de Louis XVI, avec le prince de Bourbon-Conti, Bernardin de Saint-Pierre, l'abbé Sicard... Il décéda à un âge fort avancé, le 17 février 1792. Entré au service en 1720, c'est-à-dire depuis soixante-douze ans, il était lieutenant général des armées du roi depuis quarante ans. Il ne laissa point d'enfants de son union contractée le 17 février 1736 avec Marie-Madeleine de Johanne de la Carre de Saumez.

Les Coëtlogon, par les diverses fonctions qu'ils occupaient à la Cour, furent obligés de suivre les princes dans leur exil.

Par suite du manque d'héritiers, Loyat passa les troubles de la Révolution sans traces d'histoire : ses biens furent mis sous séquestre [Note : Les propriétaires de Loyat furent dans la suite, successivement : MM. Briot de la Mallerie, Napoléon-Nompère de Champagny, filleul de Napoléon 1er, Béziers, Delprat.

(P. Martin).

© Copyright - Tous droits réservés.