|

Bienvenue chez les Malguénacois |

MALGUENAC |

Retour page d'accueil Retour Canton de Cléguérec

La commune de Malguénac ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de MALGUENAC

Malguénac semble tiré son nom d’une origine gallo-romaine (signifiant « grande colline »).

Malguénac est, semble-t-il, d'origine gallo-romaine comme en témoignent les traces d’une villa près du Guily. Il pourrait s’agir d’un démembrement de la paroisse de Saint-Guern (ou Guern).

Les ermitages de Moustoirlan et du Moustoir, situés en Malguénac, dépendaient jadis de l'abbaye Saint-Gildas-de-Rhuys. On trouve l'appellation Melguenec en 1301. Malguénac dépendait du doyenné de Kemenet-Guégant. Une épidémie de peste occassionne plusieurs décès entre mars et octobre 1598. L'histoire de Malguénac est marquée par la rivalité entre les seigneurs de Moustoirlan (Moustoir-Lan) et de Lesturgant. A la Révolution, Malguénac est un haut lieu de la chouannerie.

On rencontre les appellations suivantes : Melguenec (en 1301), Melguenac (en 1448, en 1464, en 1514, en 1536), Malguenac (en 1477, en 1481).

Note : Le territoire de Malguénac, d'une altitude de 200 mètres environ au-dessus du niveau de la mer, est le point de séparation des cours d'eau , dont les uns se jettent dans le Blavet et les autres dans la Sarre. Il est limité au nord par Cléguérec, à l'ouest par Séglien, au sud par Guern, et à l'est par Stival. Sa superficie est de 4098 hectares, dont 1800 environ sont cultivés, 1700 sont sous landes, et le reste se partage entre prés, bois, etc. En 1891, sa population n'est que de 1687 habitants. Le bourg, sur une hauteur, est à 6 kilomètres de Cléguérec, et à 7 de Pontivy. De la période celtique, on n'a signalé aucun vestige. Du moyen âge, il y a deux noms à remarquer : Moustoir-Lann et Moustoir-Ryaval ; ils pourraient bien se rapporter à des établissements monastiques très anciens, ruinés peut-être par les Normands. Deux seigneuries prirent ensuite leur place (Joseph-Marie Le Mené - 1891).

![]()

PATRIMOINE de MALGUENAC

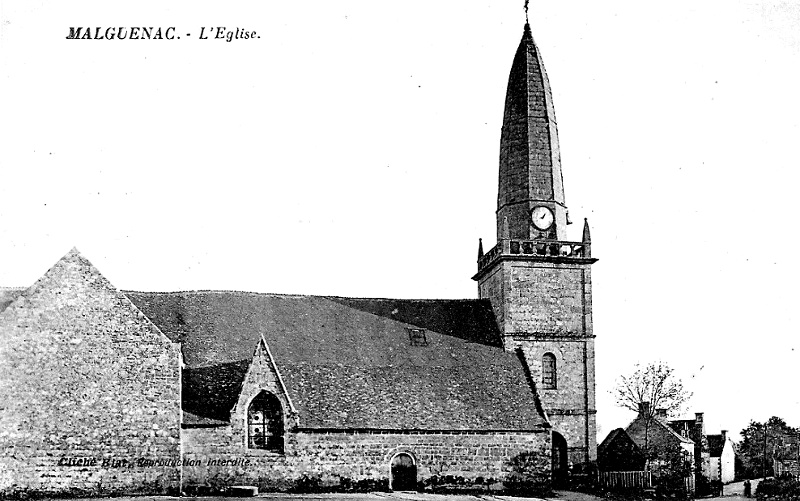

![]() l'église Saint-Pierre et Saint-Paul

(du XVème siècle au XIXème siècle), édifiée à l'emplacement d'un édifice plus ancien, et restaurée au XIXème siècle.

Depuis sa construction jusqu'en 1860, elle a subi de nombreuses

transformations. En forme de croix latine, elle comprend une nef avec

bas-côtés, un transept et un choeur à chevet plat. Les bas-côtés

communiquent avec la nef par de grandes arcades en tiers-point dont les

moulurations pénètrent dans des piliers cylindriques. L'église est

couverte d'une charpente récente : elle est éclairée par des fenêtres,

à réseaux rayonnants et flamboyants, où l'on voit encore quelques

fragments de vitraux du XVIème siècle portant des écussons, entre autres

celui de Rohan. La sacristie date du XVIIIème siècle. Le clocher date de 1821. La façade

méridionale date de 1876. On y trouve un

baldaquin daté de 1747, un siège épiscopal (ou cathèdre) avec son

prie-Dieu daté de 1900, et un enfeu daté du XVème siècle (avec blason

inconnu). Signalons encore une cloche en bronze de 1478 (fondue

par Loiset) qui sert de timbre de l'horloge et un buffet d'orgue du XVIIème siècle.

L'orgue, oeuvre du facteur d'orgues nantais, Jean-Baptiste Le Logeais, date de

1857 et a été en partie restauré en 1959 ;

l'église Saint-Pierre et Saint-Paul

(du XVème siècle au XIXème siècle), édifiée à l'emplacement d'un édifice plus ancien, et restaurée au XIXème siècle.

Depuis sa construction jusqu'en 1860, elle a subi de nombreuses

transformations. En forme de croix latine, elle comprend une nef avec

bas-côtés, un transept et un choeur à chevet plat. Les bas-côtés

communiquent avec la nef par de grandes arcades en tiers-point dont les

moulurations pénètrent dans des piliers cylindriques. L'église est

couverte d'une charpente récente : elle est éclairée par des fenêtres,

à réseaux rayonnants et flamboyants, où l'on voit encore quelques

fragments de vitraux du XVIème siècle portant des écussons, entre autres

celui de Rohan. La sacristie date du XVIIIème siècle. Le clocher date de 1821. La façade

méridionale date de 1876. On y trouve un

baldaquin daté de 1747, un siège épiscopal (ou cathèdre) avec son

prie-Dieu daté de 1900, et un enfeu daté du XVème siècle (avec blason

inconnu). Signalons encore une cloche en bronze de 1478 (fondue

par Loiset) qui sert de timbre de l'horloge et un buffet d'orgue du XVIIème siècle.

L'orgue, oeuvre du facteur d'orgues nantais, Jean-Baptiste Le Logeais, date de

1857 et a été en partie restauré en 1959 ;

Nota : L'église paroissiale est dédiée à saint Pierre et à saint Paul. Elle est en forme de croix latine, avec des bas côtés, reliés à la nef par des piliers cylindriques et des arcades ogivales. Au choeur, les fenêtres ont des meneaux en flammes, trèfles et quatrefeuilles pointus, qui semblent indiquer le XVIème siècle ; ailleurs on trouve des restes d'une plus ancienne construction. Dans les fragments de vitraux, on distingue encore les écussons de Rohan, de Coetanfao, etc.. Les autels latéraux sont aujourd'hui (en 1891) dédiés au Rosaire et à sainte Marguerite ; ils l'étaient jadis à saint Jean et à saint Sébastien. Les chapelles de la paroisse sont : — 1° Saint-Nicolas, vers l'ouest. — 2° Notre-Dame, au village du Moustoir. — 3° Saint-Etienne, au sud-ouest, en un lieu isolé. — 4° Saint-Bède, transformé en Saint-Bedic, et en Saint-Pudic. — 5° Saint-Patern, vers le sud-est, en un lieu isolé. — 6° Saint-Gildas, vers le sud, en style ogival flamboyant. On y voit une statue en pierre du saint, haute d'un mètre environ, qui, par son costume, semble pouvoir se rapporter au XIIIème siècle. Le saint, revêtu de deux robes d'inégale longueur, et coiffé d'un capuchon à camail, qui ne lui laisse que la figure à découvert, tient de la main droite un rouleau et de la gauche un objet indéterminé. On voyait naguère dans la même chapelle un grand coffre en chêne, long de 2 mètres, large de 0m,80 et haut d'un mètre environ, avec des sculptures en style ogival et renaissance, sur la face principale divisée en quatre panneaux, et présentant des accolades à chou et crosses, des animaux fantastiques, des anges et des saints, parmi lesquels on distinguait saint Gildas et sainte Véronique. Il est probable qu'il y a eu aussi jadis une chapelle à Saint-Nizon ; le nom du moins semble le dire. Il y avait en outre des chapelles privées à Lesturgant et à Moustoirlan ; cette dernière datait de 1781. Les frairies étaient, en 1614, celles du Hayo, du Moustoir, de Péros, de Kerloix, de Messulec, du Bauzo, de Treuguy, de Quelvern, de Coetmeur, et du bourg. En 1751, elles étaient groupées autour de l'église et des six chapelles publiques, énumérées ci-dessus. Les chapellenies étaient celles : — 1° de Ménorval. — 2° de Moustoirlan. — 3° de Cléguennec. Malguénac était une paroisse assez étendue, qui se vit adjoindre, au XVème siècle, on ne sait trop pourquoi, la petite paroisse de Stival, et cette union se maintint jusqu'en 1790. Le recteur dîmait sur les deux paroisses à la 33ème gerbe, et l'abbé de Bonrepos y jouissait d'un droit de champart. Le revenu net de la cure, en 1756, était évalué à 1420 livres ; le curé ou vicaire du bourg et celui de Stival étaient, comme partout, à la nomination et à la charge du recteur. Celui-ci, en dehors des cas de résignation, était à la nomination du pape ou de l'évêque, suivant le mois de la vacance du bénéfice. Malguénac était du doyenné de Guémené, de la seigneurie de Rohan, et de la sénéchaussée de Ploërmel. En 1790, il perdit Stival et se vit ériger en commune, du canton de Cléguérec, et du district de Pontivy. Son recteur, François Guillôme, ayant refusé le serment en 1791, dut se rendre à Vannes, en septembre 1792, pour être interné, comme sexagénaire, dans la maison de la Retraite dés femmes. Libéré en 1794, il revint secrètement dans sa paroisse. Arrêté de nouveau, le 19 février 1799, il ne sortit de prison que le 24 décembre suivant. Pendant ce temps, on vendit nationalement les dépendances du presbytère, trois pièces de terre appartenant à la fabrique et les arbres dépendant des chapelles de Saint-Nicolas, de Saint-Etienne et de Saint-Bède. — Les chouans recrutèrent ici de nombreux partisans. En 1800, Malguénac entra dans l'arrondissement de Pontivy, et fut maintenu en 1801 dans le canton de Cléguérec. L'érection du Sourn en commune, en 1869, lui a fait perdre quelques villages au sud-est. Les dépendances du presbytère ont été rachetées en 1820 (Joseph-Marie Le Mené - 1891).

Voir aussi

"L'ancienne paroisse de Stival"

Voir aussi

"L'histoire des paroisses de Malguénac et Stival et les recteurs"

Voir aussi

" Enfeu et Pierre tombale sculptée de l'église de Malguénac "

![]() la chapelle Saint-Patern

(XVème et XVIIIème siècles). Il s'agit d'un édifice

en forme de croix latine. La charpente est datée du XVème siècle. La

sacristie semble datée du XVIIIème siècle. La choeur contient

un banc de pierre. Le clocher a été reconstruit en 1927 avec des pierres

provenant de l'ancienne chapelle Saint-Nicolas. La chapelle abrite une statue de bois de

Saint-Patern (XVIIIème siècle) ;

la chapelle Saint-Patern

(XVème et XVIIIème siècles). Il s'agit d'un édifice

en forme de croix latine. La charpente est datée du XVème siècle. La

sacristie semble datée du XVIIIème siècle. La choeur contient

un banc de pierre. Le clocher a été reconstruit en 1927 avec des pierres

provenant de l'ancienne chapelle Saint-Nicolas. La chapelle abrite une statue de bois de

Saint-Patern (XVIIIème siècle) ;

![]() la chapelle Saint-Gildas (XV-XVIème siècle),

située à Gueltas (nom breton de Gildas) et agrandie au XVIIIème

siècle. Il s'agit d'une petite construction rectangulaire à décoration

flamboyante, couverte d'une charpente à entraits sculptés. Le bras Sud du transept

date du XVIème siècle. La baie Nord de la nef date du XVIIIème

siècle. La charpente date du XVIème siècle : elle est sculptée de têtes

humaines et de têtes de crocodiles. On y

conserve une statue en pierre polychrome de saint Gildas datée du XVIème

siècle. La chapelle abrite aussi une statue en bois polychrome de

saint Yves datée du XVIIIème siècle. On y trouve un jubé en bois

polychrome daté de 1611 et composé de six compartiments

présentant les douze apôtres, regroupés deux par deux ;

la chapelle Saint-Gildas (XV-XVIème siècle),

située à Gueltas (nom breton de Gildas) et agrandie au XVIIIème

siècle. Il s'agit d'une petite construction rectangulaire à décoration

flamboyante, couverte d'une charpente à entraits sculptés. Le bras Sud du transept

date du XVIème siècle. La baie Nord de la nef date du XVIIIème

siècle. La charpente date du XVIème siècle : elle est sculptée de têtes

humaines et de têtes de crocodiles. On y

conserve une statue en pierre polychrome de saint Gildas datée du XVIème

siècle. La chapelle abrite aussi une statue en bois polychrome de

saint Yves datée du XVIIIème siècle. On y trouve un jubé en bois

polychrome daté de 1611 et composé de six compartiments

présentant les douze apôtres, regroupés deux par deux ;

![]() la chapelle Saint-Etienne

(XV-XVIème siècle). Il s'agit d'un édifice rectangulaire avec clocheton

sur le pignon occidental. L'édifice date pour l'ensemble du

XVème siècle. La façade occidentale a été restaurée en 1880

la chapelle Saint-Etienne

(XV-XVIème siècle). Il s'agit d'un édifice rectangulaire avec clocheton

sur le pignon occidental. L'édifice date pour l'ensemble du

XVème siècle. La façade occidentale a été restaurée en 1880

![]() l'ancienne chapelle

Saint-Nicolas (XVIIIème siècle), qui s’est effondrée en

1920. Il s'agissait d'un édifice de forme rectangulaire

l'ancienne chapelle

Saint-Nicolas (XVIIIème siècle), qui s’est effondrée en

1920. Il s'agissait d'un édifice de forme rectangulaire

![]() la chapelle Notre-Dame-du-Moustoir (XVème siècle), restaurée au

XIXème siècle. Il s'agit d'un édifice en forme de croix latine avec clocheton sur le

pignon occidental. La sacristie date de 1817. Le choeur est

agrandi en 1872. On y trouve un bras reliquaire d'argent frappé d'un écu. La

chapelle abrite une statue de la "Vierge à l'Oiseau" en bois

doré et datée du XVème siècle, ainsi qu'une bannière de procession datée du XXème siècle

la chapelle Notre-Dame-du-Moustoir (XVème siècle), restaurée au

XIXème siècle. Il s'agit d'un édifice en forme de croix latine avec clocheton sur le

pignon occidental. La sacristie date de 1817. Le choeur est

agrandi en 1872. On y trouve un bras reliquaire d'argent frappé d'un écu. La

chapelle abrite une statue de la "Vierge à l'Oiseau" en bois

doré et datée du XVème siècle, ainsi qu'une bannière de procession datée du XXème siècle

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Bédic (XVIIème siècle), aujourd'hui disparue et jadis

dédiée à saint Béde dont le nom a été transformé ;

l'ancienne

chapelle Saint-Bédic (XVIIème siècle), aujourd'hui disparue et jadis

dédiée à saint Béde dont le nom a été transformé ;

![]() le calvaire du cimetière désaffecté.

Il est mutilé en son sommet et provient de l'ancienne église paroissiale.

Le socle est sculpté de scènes de la Passion et son fût est mutilé

le calvaire du cimetière désaffecté.

Il est mutilé en son sommet et provient de l'ancienne église paroissiale.

Le socle est sculpté de scènes de la Passion et son fût est mutilé

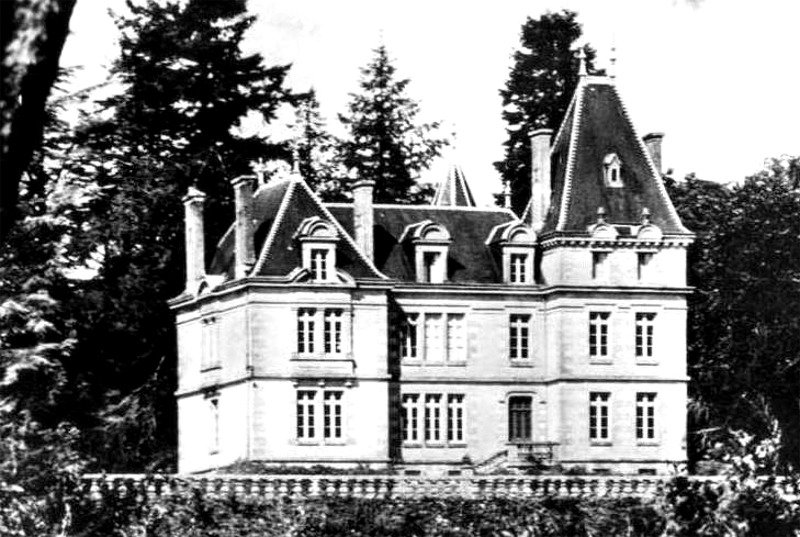

![]() le château du Moustoirlan (XVIIIème siècle), situé à

l’emplacement d’un ancien prieuré, et d’un ancien manoir édifié au

XVème siècle par les seigneurs du Moustoirlan et propriété durant deux siècles de la

famille Cléguennec (jusqu'au XVIIIème siècle). En 1734, c'est

Joachim de Lesquen qui est propriétaire de Moustoirlan. A partir de 1764, le manoir est la propriété de Jean de Kerangal

ou Quérangal (intendant du duché de Rohan, sénéchal de Josselin puis

maire de Pontivy), qui le démolit pour y construire le château actuel

(entre 1769 et 1781). La chapelle privée, dédiée à Saint

Jacques le Majeur et à Saint-François de Sales, est bénite en 1781. En

1808, le château est vendu à la famille Le Cam de Pontivy. Il devient par

la suite la propriété successive des familles Nettancourt, Huchet de

Cintré (en 1867), Jacquelot du Boisrouvray (en 1879), Aveneau de La

Grancière (1888), Palat, Civel (en 1916). Le toit est couronné de hautes

cheminées ;

le château du Moustoirlan (XVIIIème siècle), situé à

l’emplacement d’un ancien prieuré, et d’un ancien manoir édifié au

XVème siècle par les seigneurs du Moustoirlan et propriété durant deux siècles de la

famille Cléguennec (jusqu'au XVIIIème siècle). En 1734, c'est

Joachim de Lesquen qui est propriétaire de Moustoirlan. A partir de 1764, le manoir est la propriété de Jean de Kerangal

ou Quérangal (intendant du duché de Rohan, sénéchal de Josselin puis

maire de Pontivy), qui le démolit pour y construire le château actuel

(entre 1769 et 1781). La chapelle privée, dédiée à Saint

Jacques le Majeur et à Saint-François de Sales, est bénite en 1781. En

1808, le château est vendu à la famille Le Cam de Pontivy. Il devient par

la suite la propriété successive des familles Nettancourt, Huchet de

Cintré (en 1867), Jacquelot du Boisrouvray (en 1879), Aveneau de La

Grancière (1888), Palat, Civel (en 1916). Le toit est couronné de hautes

cheminées ;

![]() le château de Lesturgant

(1885), oeuvre de l'architecte Vernery. Situé à l'emplacement

d’un ancien manoir nommé Lestrélégant (1448). L'édifice intègre

des éléments anciens dont une tour,

un pigeonnier de 1697, une terrasse du XVIIème

siècle et un escalier du XVIème siècle ;

le château de Lesturgant

(1885), oeuvre de l'architecte Vernery. Situé à l'emplacement

d’un ancien manoir nommé Lestrélégant (1448). L'édifice intègre

des éléments anciens dont une tour,

un pigeonnier de 1697, une terrasse du XVIIème

siècle et un escalier du XVIème siècle ;

![]() l'ancien

manoir de Lesturgant ou Lestrélégant (1448), propriété

de la famille Coesmeur. Au XVIème, la seigneurie possède un droit de haute

justice et appartient successivement aux familles Botherel, Roscoët (en

1648), Boisgelin (en 1720). Après la

Révolution, ce château est la propriété des familles Le Lubois, Dordelin, puis Laudren (1844) qui y

font construire le château actuel. La balustrade date de 1570. Le colombier

à 600 boulins date de 1697. Il possédait une chapelle privée aujourd'hui

désaffectée et deux moulins ;

l'ancien

manoir de Lesturgant ou Lestrélégant (1448), propriété

de la famille Coesmeur. Au XVIème, la seigneurie possède un droit de haute

justice et appartient successivement aux familles Botherel, Roscoët (en

1648), Boisgelin (en 1720). Après la

Révolution, ce château est la propriété des familles Le Lubois, Dordelin, puis Laudren (1844) qui y

font construire le château actuel. La balustrade date de 1570. Le colombier

à 600 boulins date de 1697. Il possédait une chapelle privée aujourd'hui

désaffectée et deux moulins ;

![]() le manoir de Kerlois (XVIIème siècle) ;

le manoir de Kerlois (XVIIème siècle) ;

![]() le manoir du Guily (XVIIème siècle), restauré en 1857.

On y trouve deux grosses tours. Un calice est

sculpté sur la façade. Propriété

de Jean de Kermabon, recteur de Malguénac, décédé en 1624 (XVIIème

siècle), et de la famille Kergoët, sieurs du Guily (en 1669)

le manoir du Guily (XVIIème siècle), restauré en 1857.

On y trouve deux grosses tours. Un calice est

sculpté sur la façade. Propriété

de Jean de Kermabon, recteur de Malguénac, décédé en 1624 (XVIIème

siècle), et de la famille Kergoët, sieurs du Guily (en 1669)

![]() le

manoir de Kera-Mour (1987-1988), édifié avec des matériaux récupérés

sur deux vieilles fermes ;

le

manoir de Kera-Mour (1987-1988), édifié avec des matériaux récupérés

sur deux vieilles fermes ;

![]() la fontaine du

Moustoir, située près de la chapelle

Notre-Dame du Moustoir

la fontaine du

Moustoir, située près de la chapelle

Notre-Dame du Moustoir

![]() la fontaine Saint-Nicolas

(XVIIème siècle), située près de l'ancienne chapelle Saint-Nicolas,

aujourd'hui disparue. On y trouve le blason des

Rohan et une croix de Malte

la fontaine Saint-Nicolas

(XVIIème siècle), située près de l'ancienne chapelle Saint-Nicolas,

aujourd'hui disparue. On y trouve le blason des

Rohan et une croix de Malte

![]() la

fontaine Saint-Etienne ;

la

fontaine Saint-Etienne ;

![]() la ferme de Bauzo

(1607). L'ensemble est composé de deux bâtiments perpendiculaires. On y

trouve gravés un calice sculpté et une inscription ;

la ferme de Bauzo

(1607). L'ensemble est composé de deux bâtiments perpendiculaires. On y

trouve gravés un calice sculpté et une inscription ;

![]() la

ferme de Perros-d’en-Haut (1680). On y trouve un cadran solaire

la

ferme de Perros-d’en-Haut (1680). On y trouve un cadran solaire

![]() les moulins à eau de Kermor, de Bonne-Chère, de Roch, du

Poulglas, de Lesturgant, de Huen, et le moulin à vent de St Nizon, de Roch, de Kerivalan,

de Lesturgant ;

les moulins à eau de Kermor, de Bonne-Chère, de Roch, du

Poulglas, de Lesturgant, de Huen, et le moulin à vent de St Nizon, de Roch, de Kerivalan,

de Lesturgant ;

A signaler aussi :

![]() des camps de l’âge de fer à Limoëlan et Maneven ;

des camps de l’âge de fer à Limoëlan et Maneven ;

![]() les menhirs de Maneven

ou Maheven ou menhirs de Saint-Etienne (IVème millénaire avant

Jésus-Christ)

les menhirs de Maneven

ou Maheven ou menhirs de Saint-Etienne (IVème millénaire avant

Jésus-Christ)

![]() l'allée couverte de Saint-Nizon

(IIIème millénaire avant Jésus-Christ). Mesurant plus de 7 mètres de

long et 1,5 mètre de haut, l'allée se compose d'une galerie et d'une

chambre

l'allée couverte de Saint-Nizon

(IIIème millénaire avant Jésus-Christ). Mesurant plus de 7 mètres de

long et 1,5 mètre de haut, l'allée se compose d'une galerie et d'une

chambre

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de MALGUENAC

Les terres nobles et manoirs de Malguénac étaient :

1° Bonnochère, aux Pédron en 1600.

2° Botivès, aux Le Flo, et vers 1758 aux Kerhallic.

3° Coetnan, au nord-ouest du bourg.

4° Kerbelfin, aux Le Flo.

5° Kerhulué, basse justice, aux Rolland.

6° Kerloix, aux Lentivy (ou Lantivy), puis aux Le Flo.

KERLOIX ou KERLOY. Fief-seigneurie en la paroisse de Malguénac, évêché de Vannes. A Bernard de Lantivy, chevalier de l'ordre du Roi, né en 1605 ; aux Le Flô (1674-1759) (Théodore Courtaux, 1899).

7° Kerrech, vers le sud.

8° Kerisouet, S.-E, aux Botherel, puis aux Roscoet.

9° Kerverzet, aux Rolland.

10° Lesturgant, haute justice, aux Botherel, puis aux Roscoet.

11° Malguénac, haute justice, au duc de Rohan, Sr. de la paroisse.

12° Moustoir (le), vers l'ouest-sud-ouest.

13° Moustoirlan, aux Cléguennec, puis aux Lesquen.

14° Quelvehen, à l'est.

15° Relvéno (le), vers l'est.

16° Saint-Nizon, aux Botherel, puis aux Roscoet.

Eu l'an 1221, Olivier, vicomte de Rohan, confirmant à l'abbaye de Bonrepos les donations faites par son père Alain IV et par son aïeul Alain III, mentionne une rente de dix quarts sur les dîmes de Malguénac (Pr. I. 848) (de Joseph-Marie Le Mené).

PENEVEN, paroisse de Malguénac, évêché de Vannes. A Louis Bonval en 1536-1554, acquis par Jean de Lantivy en 1638, appartenait en 1666 à la dame du Roscouet, de même que plusieurs autres seigneuries en lad. paroisse (Théodore Courtaux, 1899).

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 8 septembre 1464, on comptabilise la présence de 2 nobles de Malguénac :

![]() Ollivier

COETMEUR (100 livres de revenu), remplacé par Jehan Henry : porteur d'une brigandine ;

Ollivier

COETMEUR (100 livres de revenu), remplacé par Jehan Henry : porteur d'une brigandine ;

![]() Jehan

du POU (60 livres de revenu), remplacé par Jehan Hino : porteur d'une salade (casque) ;

Jehan

du POU (60 livres de revenu), remplacé par Jehan Hino : porteur d'une salade (casque) ;

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 4 septembre 1481, on comptabilise la présence de 7 nobles de Malguénac :

![]() Ollivier

COETMEUR (600 livres de revenu), remplacé par Rolland Coetmeur : porteur d'une

brigandine ;

Ollivier

COETMEUR (600 livres de revenu), remplacé par Rolland Coetmeur : porteur d'une

brigandine ;

![]() Jehan

de CLEGUENNEC (100 livres de revenu) ;

Jehan

de CLEGUENNEC (100 livres de revenu) ;

![]() Jehan

GUINGUAT (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en

archer ;

Jehan

GUINGUAT (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en

archer ;

![]() Jehan

du POU, remplacé par Guillaume Carnac (60 livres de revenu) : porteur d'une

brigandine, comparaît en archer ;

Jehan

du POU, remplacé par Guillaume Carnac (60 livres de revenu) : porteur d'une

brigandine, comparaît en archer ;

![]() Guillaume

LE CERFF (100 soulz de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Guillaume

LE CERFF (100 soulz de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Allain

LAMOUREUX : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Allain

LAMOUREUX : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Ollivier

BRE (30 livres de revenu).

Ollivier

BRE (30 livres de revenu).

Si nous consultons les

réformations et les montres du XVème siècle, nous trouvons comme exempts de

fouage à Malguénac en 1448 :

- Jehan du Pou en son hostel de Kerbarhec

(Kervezec) noble et ancien (DU Pou : De sable au lion d'argent, armé,

lampassé et couronné de gueules).

- Maistre Ollivier Coesmeur en son

hostel de Lestrelegant (Lesturgant) noble (DE COETMEUR : D'argent à un

écusson de gueules en abyme, à l'orle de six croix recroisettées d'azur).

-

L'hostel de Monterlan (Moustoirlan) à Jehan de Kerrec (Kerriec, d'après le ms

Galles) (DE KERRIEC : D'azur à la fleur de lys d'or, cotoyée en pointe de

deux macles de même. Devise : Pa garo Doué. (Quand il plaira à Dieu.)).

-

L'hostel du Monster (Le Moustoir) à Pierre de la Haye noble et ancien (DE LA

HAYE (?) : D'azur à l'arbre d'argent, le tronc chargé d'un cerf passant d'or.

(G. le B.)).

- L'hostel de Kergoez (Kerlois) à Guillaume de Guern noble (LE

GUERN (?) : Porte un aune accompagné de deux oiseaux perchés (Sceau de

1333)).

- L'hostel de Queleuzen (Quelvehin) à la femme de Jehan de Coesmeur

(Mêmes armoiries que plus haut. (Voir COETMEUR)).

- L’hostel de Saint-Nuzon

(Saint-Nizon) à Hervé de Quelen (DE QUÉLEN : D'argent à trois feuilles de

houx de sinople. (Sceau 138). Hervé de Quélen pourrait bien appartenir à la

branche de ce nom, sortie de Porhoët).

- Jehan Guingat ennobli (DE GUENGAT :

D'azur à trois mains dextres appaumées d'argent en pal, 2. 1, Devise

Trésor).

-

L'hostel de Kermebouarn (Quelhouarn) à Jehan Rolland franchi par lettre.

(Kerlois) (ROLLAND : D'argent au cyprès de sinople, le tronc accosté de deux

étoiles de gueules, surmontées chacune d'une merlette de sable. (G. le B.)).

Les montres du 8 septembre 1464, du 21 avril 1477, et du 4 septembre 1481, donnent les mêmes noms avec ceux de Jehan de Cleguennec, sgr de Moutoir-Lan (DE CLÉGUENNEC : De gueules à trois croissants d'argent) et de Alain Lamoureux (Kervezec ?) (LAMOUREUX : D'argent à trois macles de sable). Les réformations de 1513 et de 1536 ne donnent pas de changements notables. Nous y voyons figurer seulement quelques noms nouveaux : Jehan du Haultboays (DU HAUTBOIS : D'or à trais tourteaux de gueules) (Couetuhel en breton), sr de Lesturgant et Saint-Nizon (1514) ; Botherel, sr de Lesturgant (1536) [DE BOTHEREL (ramage de Quintin) : De gueules à la croix de Toulouse d'or, vidée, clichée et pommetée de même) ; le Flo, sr du Moustoir 1536 (? deux familles de ce nom), de Kerveno en 1536 (Quel-houarn) (DE KERVÉNO : D'azur et dix étoiles d'argent, 4, 3, 2 et 1.).

© Copyright - Tous droits réservés.