|

Bienvenue ! |

| Le docteur LAENNEC René |

Retour page d'accueil Retour page Quimper

|

|

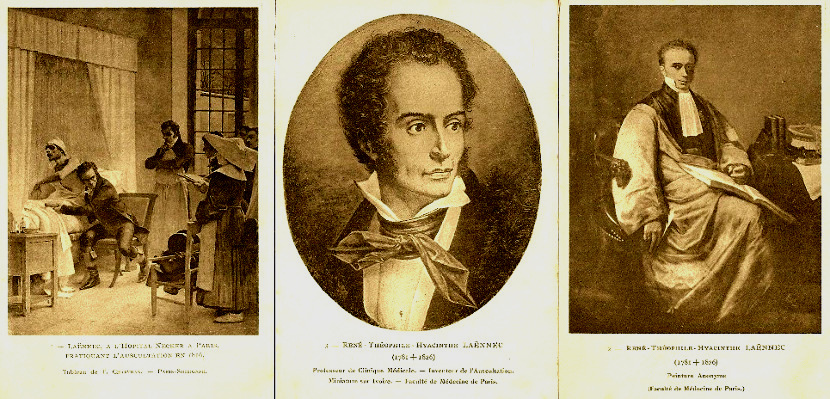

Laënnec René-Théophile-Hyacinthe (1781-1826). René-Théophile-Hyacinthe Laënnec, fils de Théophile-Marie et de Gabrielle-Félicité Guesdon, est né à Quimper (Bretagne), en la paroisse de Saint-Matthieu, le 17 février 1781. Il vient à Nantes, étudier la Médecine, auprès de son oncle, le docteur G. Laënnec. Puis part à Paris et, en 1802, obtient les grands prix de médecine et de chirurgie. Reçu docteur en 1804, il est nommé médecin de l'hôpital Necker, en 1816, et c'est là qu'il acquiert sa renommée universelle par la découverte de l'auscultation et l'invention du stéthoscope. Elève de Corvisart, il fait faire de grands progrès à la médecine d'observation. En 1819, épuisé par le travail, il retourne en Bretagne et s'établit à Ploaré. Revenu à Paris en 1822, il devient médecin de la duchesse de Berry, professeur au Collège de France et à la Faculté de Médecine. Terrassé de nouveau par la maladie, il doit quitter Paris, en avril 1826, et vient s'éteindre, le 13 août suivant à Kerlouarnec, en Ploaré, n'ayant pas achevé sa quarante-sixième année..

René-Théophile-Hyacinthe Laënnec, médecin

français, a inventé le stéthoscope et vulgarisé la méthode

d'auscultation. Il est également le fondateur de la médecine

anatomoclinique.

|

I - LA FAMILLE.

René-Théophile-Hyacinthe Laënnec, fils de Théophile-Marie et de Gabrielle-Félicité Guesdon, naquit à Quimper, en la paroisse de Saint-Matthieu, le 17 février 1781.

Son aïeul paternel, Michel-Marie-Alexandre Laënnec, avocat au parlement de Bretagne, d'abord sénéchal de Loc-Maria, puis maire de Quimper, avait été député de cette ville aux Etats de Bretagne, tenus à Nantes en 1763.

Son aïeul maternel, René-Félix Guesdon, était sénéchal des Régaires de l'évêché de Quimper (Note : Régaire : nom qu'on donnait en Bretagne à la juridiction temporelle et aux fiefs des évêques).

Son père, avocat au parlement de Bretagne en 1772, occupa d'abord l'emploi de lieutenant de l'amirauté à Quimper ; puis il devint sénéchal des Régaires en 1781, et receveur des décimes du clergé. C'est dans cet emploi que le surprit la Révolution de 1789. S'il eut alors le malheur de ne pas résister avec le mâle courage des plus forts au torrent qui emportait tant d'hommes et de choses, il est juste pourtant de rappeler, à l'honneur de son nom, que le recteur de Saint-Matthieu trouva en lui un défenseur énergique et lui dut de ne point être victime des juges de la Terreur.

Mme Laënnec était morte le 15 novembre 1786, de phtisie pulmonaire, avant que son fils eût atteint sa sixième année. La mère ignorait sans doute quel germe de mort elle léguait à son enfant ; elle soupçonnait encore moins qu'avant d'être emporté par ce mal inexorable, il aurait, à force d'études, fourni à la médecine, sinon de quoi le vaincre toujours, au moins de quoi le suivre dans ses ravages et le combattre efficacement dans ses progrès ; mais ce qu'elle savait bien, c'est qu'une large part de sa tâche maternelle était remplie, et que l'avenir de son fils était, par des soins qu'elle n'avait pas remis au lendemain, solidement établi sur la base de la foi chrétienne.

Après ces dignes et pieuses mains, Laënnec allait en trouver d'autres qui achèveraient l'oeuvre commencée.

Le presbytère d'Elliant était alors occupé par Michel-Jean-Alexandre Laënnec, docteur de Sorbonne, oncle du futur savant, sur la tête duquel il avait versé lui-même l'eau baptismale. Ce fut là que le jeune homme fut tendrement accueilli pour être initié aux études, et que, passant dans la commensalité d'un modeste savant quelques-unes des années les plus décisives de la vie, il eut le bonheur d'être doucement acheminé, par une main ferme et sûre, vers les austères labeurs de la grande science. La maison du pieux recteur présentait d'ailleurs un merveilleux ensemble des conditions hygiéniques, dont le chétif enfant avait besoin pour franchir les premières fatigues de sa croissance. Placée au revers d'un de ces gracieux coteaux bretons, que dominent la belle église de campagne et son hardi clocher en pyramide, elle élevait sa large façade comme une barrière de granit entre les âpres vents du Nord et les chaudes allées d'un grand jardin, qui, descendant vers le Midi en une longue suite de terrasses étagées, venait se clore au fond du vallon par une prairie toujours verte, comme on en voit tant en Cornouaille et si peu en d'autres pays. Là, pas un rayon de soleil n'est perdu, et, si l'on entend mugir la grande voix des tempêtes de l'hiver, au moins elles passent inoffensives au-dessus de la tête. Le pauvre petit écolier, si délicat et si frêle, pouvait tous les jours et en toute saison s'ébattre impunément entre les poiriers de son oncle. D'un autre côté, l'existence grave et réglée de celui-ci, ses habitudes d'une patriarcale simplicité dans le vivre, le calme religieux de son intérieur, encadré à distance par l'harmonieux et doux murmure du travail des champs, n'étaient-ils pas singulièrement propres à dilater progressivement, sans écarts et sans violentes secousses, les riches facultés d'un esprit droit et d'une intelligence active ?

Autour de Laënnec, on parlait deux langues ; le français était celle des lettrés, des maîtres, de la table commune ; le breton était celle de la grande masse du peuple ; c'était la langue de l'enseignement qu'il recevait à l'église, aussi bien que des promenades à travers champs et des jeux du dimanche avec les enfants de son âge. Laënnec resta, par le langage aussi bien que par le coeur, Français et Breton tout ensemble ; plus tard, il eut à s'applaudir d'avoir acquis, presque sans travail, une précieuse et difficile connaissance ; on verra, par ses rapports avec Le Gonidec, quel prix il y attachait lui-même.

Son séjour au presbytère d'Elliant ne dura qu'un petit nombre d'années ; soit que les études grammaticales du jeune écolier fussent déjà suffisamment avancées, et qu'il fût dès lors assez familier avec les langues anciennes pour que le temps semblât venu d'élargir le cercle de ses travaux ; soit que son oncle, appelé par l'évêque de Tréguier aux fonctions de chanoine dans sa cathédrale, ne jugeât pas sa nouvelle résidence aussi complètement avantageuse pour son élève ; soit enfin que la voie définitive dans laquelle il devait marcher fût plus nettement déterminée par son choix ou par les conseils de ses guides, il fut décidé que le jeune Laënnec irait achever son éducation près d'un frère de son père, l'un des médecins les plus distingués de Nantes. Bientôt, du reste, devenu grand vicaire de Saint-Brieuc et Tréguier, le prêtre allait suivre son évêque émigré et mourir jeune encore en exil, à Southampton.

II - L'ETUDIANT.

Au moment où le futur maître de tant de disciples va recevoir de nouveaux exemples et de nouvelles leçons, nous ne pouvons nous dispenser de faire connaître celui qui fut, à proprement parler, son introducteur dans la carrière médicale. On verra que le premier Dr. Laënnec était digne et capable d'être le guide du second : et que, si la renommée de celui-ci a dépassé celle de son oncle, il y a, entre les deux, de telles analogies de doctrine et de caractère, que l'un peut bien être considéré comme l'oeuvre de l'autre, comme son glorieux continuateur dans la voie de la science et dans la voie du devoir. Au reste, un maître vulgaire ou incomplet pourrait-il produire un élève de cette taille?

Né à Quimper en 1748, reçu docteur en médecine à Montpellier en 1773, l'oncle de Laënnec, après avoir fait de solides études médicales à Paris, était allé les compléter en Angleterre près des grands maîtres, puis était revenu à Quimper, où il avait été pourvu, en 1775, dus titre de conseiller-médecin ordinaire du Roi. Il s'était acquis une grande réputation dans tout le comté de Cornouaille, et avait même été appelé à Brest, pour assister les médecins de la marine, pendant la guerre de l'Indépendance de l'Amérique, après le combat naval d'Ouessant, en 1779. Cependant, son mérite l'appelait sur un plus grand théâtre. En 1781, il était à Nantes, où il enlevait de vive force, par de brillantes épreuves dont le souvenir s'est conservé, l'estime de l'Université de Nantes, et la confiance des habitants, au point qu'il devint, par leur suffrage, en 1790, membre de la première municipalité nantaise. Mais, en 1792, les excès de la Révolution le déterminèrent à rentrer dans l'exercice exclusif de sa profession et à n'accepter du pouvoir que les fonctions de médecin en chef de l'Hôtel-Dieu, qu'il conserva jusqu'à sa mort, en 1822. Dieu sait ce qu'en ces jours néfastes, où l'horrible énergumène Carrier répandait la terreur dans Nantes et pratiquait ses infâmes mariages républicains, le médecin en chef de l'Hôtel-Dieu rendit de services à l'humanité.

Un passage du discours prononcé par lui à l'inauguration de l'Ecole de Nantes fera connaître d'un seul trait le caractère et les principes de l'homme : Dieu de mes pères, s'écrie-t-il, si l'étude de mon art ne doit me conduire qu'à douter de ta puissance ; s'il faut que, dans ce corps fragile et périssable, je ne trouve plus cet instrument céleste de ma pensée, cette âme immortelle et libre que je tiens de ta bonté ; s'il faut qu'assimilé à la brute stupide, dégradé dans tout mon être, je reconnaisse des penchants irrésistibles dans mon crâne et la cogitabilité dans une huître ; ah ! rends-moi mon ignorance ! ne permets pas que je blasphème ton nom ! je n'étudierai plus !

Tel était l'homme près duquel Laënnec allait trouver un abri pendant la tourmente révolutionnaire, élargir ses études en suivant le droit chemin, et devenir, en quelques années, l'une des gloires scientifiques de son temps et de sa patrie.

III - LA THESE.

Laënnec atteignait à peine sa dix-neuvième année, lorsqu'il se présenta, en 1800, à l'Ecole de médecine de Paris.

On le vit dès l'abord s'y établir à la première place. Ses premières études médicales, dirigées à Nantes par son oncle, avaient fait du laborieux et intelligent bas-Breton, un élève de premier ordre. En 1802, en séance solennelle de l'Institut, on lui décerne les deux grands prix de médecine et de chirurgie de l'Ecole pratique : succès d'autant plus prodigieux, qu'il suppose des aptitudes fort différentes, et que l'épreuve de médecine opératoire n'était rien moins que l'amputation du bras dans l'articulation scapulo-humérale.

Le 11 juin 1804, 22 prairial an XII, il était reçu docteur en médecine, après avoir soutenu avec le plus grand éclat sa thèse inaugurale, sur la Doctrine d'Hippocrate appliquée à la médecine pratique. Dès lors, le souci de son indépendance, que Laënnec gardera toute sa vie, s'était fait jour, et c'est dans cet esprit qu'il terminait sa thèse par cette citation caractéristique : Liberam profiteor medicinam, nec ab antiquis sum, nec a novis ; utrosque, ubi veritatem colunt, sequor. Magni facio soepius repetitam experientiam (Je professe la doctrine libre : je ne suis ni des anciens, ni des modernes ; mais je me mets à la suite des uns et des autres, partout où ils professent le culte de la vérité ; ce que j'estime le plus, c'est l'expérience très souvent répétés). Bouillaud a rappelé cette fière déclaration d'indépendance de Laënnec ; puis il ajoute : « Certes, le jeune aiglon, qui essayait ainsi ses ailes, devait planer dans les plus hautes régions de la science ! ».

Deux grandes factions se partageaient alors l'Ecole de Paris, et formaient comme deux camps plutôt rivaux qu'ennemis ; chacune d'elles portait le nom de son chef : il y avait l'Ecole de Corvisart ou de l'hôpital de la Charité, et l'Ecole de Pinel ou de la Salpêtrière. La première professait le culte des traditions hippocratiques ; son grand moyen était l'observation ; elle était humoriste dans certaines limites ; elle n'admettait, comme progrès dans la science, que le résultat des faits bien observés, et les procédés nouveaux bien éprouvés. L'autre se qualifiait de médecine philosophique. Sa méthode de prédilection était l'analyse ; elle divisait, subdivisait les maladies, les rangeait par classes, ordres, genres, espèces et variétés ; elle enseignait le solidisme à peu près exclusif ; elle assignait un siège déterminé à presque toutes les maladies, en sorte que les affections générales, qu'elle admettait encore, ne pouvaient figurer sur les tableaux nosologiques que dans une sorte d'appendice intitulé : Maladies indéterminées.

Laënnec entra dans le camp de la médecine dite d'observation, et y resta fidèlement attaché jusqu'à la fin de sa carrière.

Il suivit donc assidûment les enseignements de Corvisart, dont il fut un des élèves les plus éminents et qu'il remplaça bientôt comme chef d'Ecole.

C'est à la clinique de ce professeur, dont le tact médical était si admirable et le diagnostic si sûr, que Laënnec, doué lui-même d'un esprit très observateur, puisa l'idée de la science jusqu'alors inconnue de l'anatomie pathologique.

Constater et décrire les altérations organiques qui accompagnent et produisent les désordres pathologiques observés pendant le cours des maladies, tel fut l'objet de ses travaux de prédilection.

L'illustre Dupuytren, qui lui disputa l'honneur de l'initiative dans ces études nouvelles, concourut à exciter l'ardeur qu'il mit à ce travail ; des cours publics furent ouverts par les deux maîtres : et leur émulation, comme l'importance du sujet, y attira la jeunesse studieuse. C'est de cet enseignement que date l'origine des plus sérieux progrès modernes dans la pathologie. L'éclat qu'il répandit sur le professeur Laënnec ne contribua pas peu à établir une renommée, qui ne fit que croître de jour en jour.

Par une conséquence nécessaire, sa clientèle s'étendait en même temps que sa réputation ; il arrivait rapidement à la fortune.

On sait avec quelle charité généreuse il usa de la sienne, pour le soulagement de toutes les misères.

Ses nombreuses et fatigantes occupations ne l'empêchèrent pas de contribuer à plusieurs importantes publications dans la presse périodique et dans les premiers volumes du grand Dictionnaire des sciences médicales. Il publia encore dans les Bulletins de la Société de l'Ecole de Paris, dont il fut l'un des membres les plus laborieux, ses vues ingénieuses sur l'anatomie pathologique et ses belles découvertes sur les vers vésiculaires, intestinaux, etc.

IV - LE SAVANT.

Mais, bientôt, le nom du jeune docteur allait s'entourer d'un éclat impérissable, par le plus vaste ensemble de découvertes qui se soient opérées dans la médecine moderne. Aujourd'hui que le calme s'est fait sur les orages de son temps, l'impulsion féconde qu'il a imprimée à l'observation médicale a de plus en plus fait valoir l'étendue de son génie, la portée de ses jugements, la valeur supérieure de son oeuvre.

En 1812, Laënnec avait été nommé médecin de l'hôpital Beaujon. En 1814, il soignait les victimes de la guerre à l'hôpital de la Salpêtrière ; mais c'est de l'hôpital Necker, où il fut nommé en 1816, que date sa gloire véritable.

Bien que situé fort loin du quartier des Ecoles, l'hôpital où professait le jeune maître se vit bientôt encombré par l'affluence des médecins, tant Français qu'étrangers, empressés à suivre sa clinique, avides de recueillir ses savantes leçons, où la finesse et la profondeur des aperçus s'alliaient aux charmes d'une élocution facile et élégante.

C'est à cette époque que se place la découverte aussi féconde qu'ingénieuse, à laquelle le nom de Laënnec restera spécialement attaché, celle du stéthoscope et de l'auscultation médiate.

C'est à Necker, dit Baugrand, dans le Dictionnaire Encyclopédique des sciences médicales, qu'il fit et poursuivit dans tous ses détails, dans toutes ses applications, cette admirable découverte de l'auscultation, qu'il porta du premier jet à un point tel de perfection, qu'aujourd'hui, après cinquante années d'épreuves, l'ouvrage qui la promulgua est encore debout, et qu'à part certaines particularités relatives, surtout, aux maladies du coeur, il peut être regardé comme représentant l'état de la science.

La propriété qu'un corps solide, frappé à une extrémité, a de transmettre fidèlement à l'autre l'impression qu'il a reçue lui donne l'idée d'un instrument, qu'il appelle pertoriloque ou stéthoscope, par lequel l'oreille la moins exercée pourrait connaître l'état des poumons et du coeur.

Cherchant à se rendre compte des bruits du coeur chez une fille malade, Laënnec avait conçu l'idée d'y appliquer son oreille et de prendre pour conducteur du son un cahier de papier roulé en cylindre. Frappé de là netteté des perceptions qu'il obtenait de cette manière, il songea tout d'abord à perfectionner l'instrument ; le stéthoscope était trouvé, et, avec lui, un monde nouveau allait se révéler à son génie inventif.

En effet, non seulement les bruits anormaux du coeur qu'il cherchait traversaient le grossier instrument, mais Laënnec perçut aussi bien le bruit de l'air circulant dans les bronches, et plus tard le résonnement de la voix dans la poitrine. L'auscultation médiate était inventée !

En février 1815, à la Société de l'Ecole de médecine de Paris, Laënnec fit amener dans l'assemblée une malade, qui, ayant un hydrothorax, faisait entendre nettement le bruit du liquide épanché.

Le 1er mai, devant la même Société, il commençait la lecture d'un grand mémoire sur l'auscultation.

Le génie de Laënnec sut ériger d'emblée l'art nouveau en un système complet, dont les découvertes faites ultérieurement ne sont que des applications.

Jusque-là, a dit le Dr Henri Roger, le médecin laborieux, le praticien savant n'avait droit qu'à l'estime de ses contemporains : avec l'auscultation vient la gloire.

Laënnec, appuyant l'oreille sur la poitrine des malades, entend le premier cri des organes souffrants (et, pour les organes contenus dans la cavité pectorale, ce n'est point une métaphore) ; le premier, il comprend, il note ces plaintes variées, ces modulations expressives des tubes aérifères et des orifices du cœur ; le premier, il saisit et fait connaître ce langage pathologique jusqu'alors incompris et même inentendu. Désormais, le praticien, doué d'un sens de plus et avec une puissance d'investigation singulièrement augmentée, pourra lire, pour ainsi dire couramment, les altérations qui se cachent dans les profondeurs de l'organisme, et ainsi l'oreille ouvre à l'esprit un monde nouveau. (Discours du 15 août 1868.)

Vers la fin du siècle dernier, un praticien allemand des plus en vue s'était écrié : « 0 quantum difficile pulmonum morbos curare ! O quanto difficilius eosdem dignoscere ! Oh ! combien il est difficile de guérir les maladies de poitrine. Oh ! combien il est plus difficile encore de les distinguer ! »

C'était bien là, en effet, qu'on en était au temps de Laënnec.

Qui ne reconnaît aujourd'hui que pour tout clinicien exercé et suffisamment versé dans la pratique de l'auscultation, ces maladies rentrent précisément dans la classe de celles (qui sont connues) pour la certitude avec laquelle leur diagnostic peut être établi ?

Or, combien avait-il fallu de temps à Laënnec pour opérer une si heureuse révolution dans le diagnostic des maladies que la médecine, après plus de trente siècles d'existence, proclamait, et déplorait ainsi (comme impossibles à soigner et même à reconnaître en raison de) son impuissance ?

Le fait est bien acquis. C'est après trois à quatre années de recherches seulement, que Laënnec avait opéré ce véritable prodige, non seulement pour le diagnostic des maladies du poumon, mais pour celui de tant d'autres encore !

Laënnec était vraiment un homme extraordinaire.

En 1819, parut la première édition de son admirable traité de l'Auscultation médiate, que l'Académie des sciences accueillit aussitôt par un prix de trois mille francs. La seconde édition, qui date de 1826, l'année même de la mort de Laënnec, en obtint un autre de cinq mille francs. Ce traité de l'Auscultation médiate, serait, à lui seul, pour son auteur, un titre suffisant à la gloire scientifique : il fit une sensation immense dans le monde médical, en France et à l'étranger. Des médecins accoururent de tous les points du globe, de l'Allemagne, de la Russie, de l'Angleterre, de l'Italie, des États-Unis. Tous arrivaient en foule à Paris pour étudier l'auscultation sous la direction de Laënnec, et allaient ensuite raconter dans leur pays les prodiges opérés par le stéthoscope.

Depuis lors, ses successeurs dans la carrière médicale ont fait d'utiles et nombreuses applications de ses procédés d'auscultation. C'est à leur aide que nous pouvons aujourd'hui non seulement reconnaître sûrement pendant la vie les moindres altérations d'organes aussi importants que les poumons et le coeur, en suivre toutes les phases et opposer plus à propos qu'autrefois à leur progrès les remèdes nécessaires ; mais encore constater de la manière la plus positive, même avant la naissance, l'état de l'enfant dans le sein de sa mère, et, par suite, donner de précieux secours à l'individu, à la famille, à la société, à la religion elle-même ; c'est encore à l'auscultation que le chirurgien doit de pouvoir constater, sûrement et facilement, une fracture des os profondément situés. Jusqu'alors, la difficulté de cette vérification était souvent extrême ; et l'ignorance du fait exposait le malheureux blessé aux conséquences les plus désastreuses. Enfin, grâce à l'auscultation, il n'est plus possible aujourd'hui de confondre l'anévrisme avec une tumeur inoffensive.

En 1865, le professeur Chauffard, faisant à la Faculté de médecine une conférence historique sur Laënnec, représentait à son auditoire « les gloires que les passions surexcitées élèvent, et qui, nées dans le tumulte, ont besoin du tumulte pour se soutenir... jusqu'au moment où elles iront s'éteindre dans un inévitable oubli ».

En regard de ces gloires qui passent, ajoutait-il, il est des gloires qui durent ; qui, loin de diminuer par la durée, grandissent avec le temps, et sont destinées à subjuguer l'avenir plus encore qu'elles n'ont dominé dans le présent. Ce sont les gloires que les œuvres fondent, que les services réels assurent, que la poursuite et la découverte de grandes ou utiles vérités inscrivent pour toujours dans la mémoire des hommes ou dans les annales de la science.

Et, après avoir présenté successivement à son auditoire les divers aspects de « la méditative et ardente figure de Laënnec » : l'anatomo-pathologiste laborieux et précis; l'explorateur ingénieux des symptômes ; le pathologiste habile à reprocher les symptômes et les signes des états morbides qui les émettent ; enfin le médecin qui, s'élevant au-dessus des lésions qu'il constate et des signes qu'il perçoit, aborde résolument les questions générales et sait donner aux principes la part majeure qui leur revient dans l'institution scientifique de la médecine et dans la direction de la pratique, l'historien concluait : Pas un de nous ne consentirait à la pratique de la médecine, s'il devait renoncer à l'auscultation; on a pu ajouter au traité du maître d'importants chapitres ; il n'en est pas un qu'on oserait en retrancher.

Un sens manquait à la médecine, affirme Bouillaud ; et je dirais, si je l'osais, que, créateur, par une sorte de délégation divine, Laënnec le lui a donné ! Or, ce sens dont la médecine était dépourvue, n'était rien moins que l'ouïe, laquelle, comme la vue et le toucher, constitue un des trois sens les plus éminemment intellectuels.

En nous le créant, Laënnec, véritable Christophe Colomb de la médecine, nous avait, en quelque sorte, découvert un nouveau monde de connaissances, au nombre desquelles la science du diagnostic d'un grand nombre de maladies avait réellement changé de face.

V - LE PROFESSEUR.

Laënnec s'était donc établi définitivement comme le plus incontesté et le plus éminent des praticiens français ; il devait être également le modèle, ou plus exactement l'idéal du professeur.

Ceux qui ont suivi son enseignement, dit de Kergaradec, savent avec quel zèle, quelle scrupuleuse exactitude, malgré une santé toujours débile, Laënnec remplissait ses devoirs, à l'hôpital Necker d'abord, et, plus tard, à la Faculté de médecine, au Collège de France, à sa clinique de la Charité. C'est dans ce dernier établissement surtout qu'il se plaisait à initier les élèves à la science du diagnostic et à les familiariser avec la pratique de la stéthoscopie.

Laënnec avait la parole facile. Il s'exprimait avec méthode, clarté et simplicité. Dédaignant les artifices de l'art oratoire, il savait néanmoins donner du charme à son enseignement. Il semblait converser avec son auditoire, qu'il intéressait en même temps qu'il l'instruisait.

Pour établir le courant de la foule, un grand-succès, ou une importante découverte pouvait suffire.

Pour le maintenir et pour le développer, il fallait davantage..... Il fallait le zèle, l'activité, la persévérance, le dévouement à la fonction d'enseignement, ou, plus exactement, au service des étudiants, qui sont le but et la raison d'être de l'enseignement.

C'est là une pensée qui est écrite de la main même de Laënnec, un an avant sa mort (septembre 1825), lorsqu'il s'adresse à ses collègues de la Faculté de Paris, pour leur présenter la dédicace de son édition de 1826.

Il précise sa façon d'envisager leur commune fonction professorale, et il la formule en ces deux termes, qui résument les délicatesses de sa conscience et les hautes pensées de son génie scientifique : Avoir pour unique souci le bien de ses élèves et le progrès de la science médicale.

Nous sommes loin de la parole d'un contemporain qui, à la fin d'une vie de travail, avait successivement franchi tous les degrés qui conduisent au professorat : « Enfin, répondait-il à celui qui lui en apportait la nouvelle, enfin, je vais pouvoir me reposer ! » Laënnec était, avant tout, un homme de devoir, parce qu'il était un homme profondément religieux, et s'il plaçait sa fonction professorale au-dessus de toutes les autres, c'est qu'il en jugeait consciencieusement la responsabilité, c'est qu'il en avait toute la vocation.

VI - LA MALADIE - RETOUR AU PAYS NATAL.

Depuis vingt ans, Laënnec travaillait sans repos ni trêve ; ses forces étaient à bout ; sa constitution débile était épuisée, il résolut de recourir à la ressource suprême de l'air natal, et vint s'établir à Ploaré, dans sa terre patrimoniale de Kerlouarnec.

Il y resta jusqu'en 1822, soignant sa santé, et dilatant son coeur par la pratique de toutes les oeuvres charitables. En outre de ses longues promenades sur le bord de la mer, il appela à son secours deux innocentes passions qui l'avaient souvent aidé à reposer son intelligence : l'illustre professeur redevint chasseur intrépide et habile tourneur.

Il reprit aussi avec amour ses premières études sur la langue bretonne. La bibliothèque de Quimper a possédé jadis et a perdu un exemplaire de la Grammaire de Le Gonidec, qu'il avait disposé pour recevoir ses observations ou ses critiques. Une feuille blanche, placée en face de chaque feuille imprimée, se couvrait du résultat de ses réflexions et de ses recherches. En même temps, il entretenait une correspondance active avec celui que l'on a justement nommé le restaurateur de la langue bretonne ; un long fragment de lettre, cité dans la deuxième édition de la Grammaire (Paris, 1838), montre assez avec quel vif intérêt, avec quelle réelle compétence, Laënnec s'occupait de la vieille langue de son pays, quelle autorité le linguiste de profession accordait aux opinions de l'amateur.

Le séjour de près de deux ans (1820-1822) de Laënnec à Kerlouarnec y laissa de longs souvenirs de reconnaissance. Pendant ce séjour, il fit généreusement l'aumône de son temps et de sa science aux habitants des campagnes voisines.

Ceux qui ne connaissent ni la Bretagne, ni les Bretons comprennent mal ce sentiment, que M. le Dr Théodore Le Caër attribue (1874) à Laënnec : ..... Sentant son coeur faiblir, - A sa chère patrie, à sa douce Bretagne, - Il demande un air pur et sa verte campagne, - Seul remède à ses maux....

L'attachement au pays natal et à tout ce qui s'y rapporte est un des traits les plus saillants du caractère breton, assure le Dr de Kergaradec. Ce sentiment, ajoute-t-il, était très vif chez notre illustre Laënnec.

Vous pouvez croire que la vieille langue celtique ne fut pas celle qu'il cultiva avec le moins d'ardeur. Aussi y faisait-il autorité.

Et lorsque, épuisé par ses travaux scientifiques et par les soins d'une très nombreuse clientèle, il sentait le besoin de repos, c'était à sa chère Bretagne, c'était à son modeste et bien-aimé manoir de Kerlouarnec, héritage de ses pères, qu'il allait demander le rétablissement de ses forces.

Là, il menait une vie retirée, simple et frugale ; il respirait l'air vif et pur des champs, l'air de la mer surtout, auquel, avec un peu d'exagération peut-être, il attribuait l'influence la plus salutaire sur les maladies de l'appareil respiratoire.

Là, il accueillait avec bienveillance ses rustiques, mais excellents voisins. Il leur parlait leur langue, s'occupait de leurs intérêts, leur donnait des conseils, non seulement sur leur santé, mais encore sur les améliorations à introduire dans leurs méthodes de culture, et toujours il était écouté avec respect.

Là, il répandait à pleines mains ses bienfaits sur la classe indigente, si misérable dans les campagnes bretonnes. Il était la providence des malheureux.

Là enfin, il méditait sur la voie nouvelle qu'il avait ouverte à la science du diagnostic ; et il préparait une seconde édition de son immortel traité de l'Auscultation médiate. ....... Le repos de l'ermite de Kerlouarnec n'était pas l'oisiveté.

La solitude de Kerlouarnec lui convenait admirablement. Elle convenait aussi à sa constitution physique. La satisfaction du coeur, le repos du corps, le calme de l'esprit, ne tardèrent pas à exercer sur sa santé leur influence bienfaisante. Les forces lui revinrent. Il se sentait renaître.

Mais bientôt, beaucoup trop tôt, hélas ! pour lui comme pour nous, le souvenir de ses nombreux emplois et le sentiment des devoirs qui y étaient attachés, sans doute aussi l'amour de la science, qu'il ne pouvait cultiver dans sa retraite, l'arrachèrent au séjour qu'il aimait tant ; et il reprit courageusement le chemin de Paris.

La science a ses entraînements, ses besoins, ses avidités : ceux qui ont goûté de ce pain savent qu'il ne rassasie jamais, et que le bonheur d'avoir trouvé une part, si petite qu'elle soit, de la vérité, n'a d'égal que l'espoir d'en découvrir encore.

Combien est plus impérieux encore le besoin de ceux qui ont éprouvé avec ardeur les amertumes et les joies de l'enseignement, surtout de l'enseignement supérieur ! La chaire exerce sur celui qui l'occupe une sorte d'attraction, que le succès transforme bientôt en une sorte de fascination.

Et il est facile de comprendre que Laënnec, devenu convalescent, ait éprouvé une sorte de « nostalgie de la chaire » et du grand mouvement scientifique de son temps.

Ce devait être la conséquence de cette situation de haute supériorité, qui le faisait dominer de si loin, non seulement ses disciples, mais encore et surtout ses collègues des Sociétés savantes.

Son service d'hôpital, son enseignement, sa part dans les concours et les examens, ses très nombreuses recherches personnelles, sa collaboration aux travaux des Sociétés savantes, ses écrits immortels, suffisaient, évidemment, à remplir la vie d'un homme actif. Sa façon de s'en acquitter forçait l'admiration de ses contemporains.

En le voyant, écrit l'un d'eux, on était étonné qu'il pût suffire à tous les travaux dont il était chargé depuis quelques années. Il avait dans la physionomie, et surtout dans les yeux, un air de finesse et de malignité. Doué d'un esprit profondément observateur, il possédait une immense quantité de connaissances, non seulement sur la médecine, mais aussi sur les autres sciences et sur une foule d'arts. On eût dit que la nature avait grandi son esprit aux dépens de son corps ; et qu'en le créant, elle avait voulu prouver que la force et la puissance ne sont pas toujours proportionnelles à la masse. Il était d'un caractère froid comme son tempérament. Les passions expansives lui étaient peu familières. Il avait de la fermeté, de la sévérité et beaucoup de piété. Il était tenace dans ses opinions, il y croyait, pour ainsi dire.

Ce témoignage d'un sceptique, qui ne paraît pas croire à ses propres opinions, peut être tenu pour désintéressé, et par conséquent, pour sincère, mais il est injuste lorsqu'il ajoute : Rien n'eût manqué peut-être à la gloire de cet observateur ingénieux ; ou, du moins, Laënnec se fût acquis une immense popularité........ s'il eût adopté. les doctrines philosophiques du siècle.

M. Charcot a été plus sage et plus juste ; dans ses leçons du mardi à la Salpêtrière, il cite Laënnec comme un grand observateur. Il n'ignore pas que Laënnec « passait pour clérical et qu'on lui reprochait » sa fonction à la Cour ; mais il ne s'attarde pas à ces considérations extra-scientifiques. « Laënnec, dit-il, a enseigné quelque chose d'admirable : l'auscultation, qui a mis dans les mains des médecins une méthode nouvelle ; puis, il a fait un livre si beau, qu'il n'y a rien à y retoucher ».

VII - LE MEDECIN DE LA COUR - La reconstitution de la Faculté de Médecine.

Laënnec avait succédé au savant professeur Hallé, d'abord dans sa place de médecin de S. A. R. Madame, duchesse de Berry, puis dans sa chaire de médecine, au Collège de France.

Sur sa demande, il obtint la place de professeur de chirurgien interne, lors de la reconstitution de la Faculté de médecine.

Au mois de novembre, il commençait un enseignement dont la renommée lui valut l'auditoire le plus distingué qui se soit jamais vu à cette Ecole ; il eut, en effet, pour disciples des médecins, non seulement de toutes les parties de la France, mais encore de toutes les nations de l'Europe et des deux Amériques.

C'est pendant cet enseignement, donné à l'hôpital de la Charité, qu'il se trouva en lutte avec un autre célèbre médecin breton, Broussais, dont les cours avaient lieu au Val-de-Grâce. Laënnec, nourri de la connaissance des anciens, plein de respect pour les traditions conservées par la sagesse, préféra la méthode sûre et lente de l'expérimentation aux séductions des théories brillantes, mais dangereuses, que préconisait Broussais.

Or, s'il est vrai que le système, simple et séduisant, de l'auteur illustre du Traité des Phlegmasies chroniques, que sa mâle et chaleureuse éloquence réussirent à éblouir toute une génération de médecins, il n'est pas moins vrai que son système eut le sort des grandes utopies et des réformes aventureuses. Le temps, juge en dernier ressort de la valeur de toute chose, donna raison à la sagesse de Laënnec, dont la gloire s'accroît de jour en jour.

Depuis le 25 août 1822, Laënnec occupait la chaire de médecine du collège de France et sa leçon d'ouverture avait été trouvée si perspicace et si judicieuse, qu'elle était devenue l'introduction des Archives générales de médecine, qui livraient alors leurs premiers cahiers à la publicité.

Pour apprécier l'état des esprits à cette époque, il suffit de se rappeler ce qu'en disait Bouillaud : Les salles de clinique de la Charité étaient depuis trois ans veuves, et veuves désolées, de leur immortel fondateur, Corvisart — dont il n'appartenait à personne, pas même à Laënnec, de faire oublier le grand nom ; — Corvisart, qu'un autre grand maître comme lui, le Corvisart de la clinique chirurgicale, Dupuytren, avait comparé au dieu même de la médecine, en parlant de ses magnifiques leçons cliniques.

La situation de Laënnec était donc difficile quand il prit possession de sa chaire : mais elle ne l'était pas moins par ailleurs. La suppression de l'ancienne Faculté de médecine avait été un acte d'autorité ; les amis du gouvernement l'expliquaient ; mais l'opposition grossissait par le nombre des mécontents, des désillusionnés, des révoqués et de tout leur bruyant entourage.

C'est dans d'aussi délicates circonstances que Laënnec « fit partie de la Commission chargée de l'organisation de la nouvelle Faculté, où il fut lui-même nommé professeur de clinique médicale, préférant cette chaire au titre le plus élevé de membre du Conseil royal de l'Instruction publique qu'on lui offrit. On assure que plusieurs professeurs lui durent la conservation de leur chaire ; et son mérite lui avait assuré une très grande influence » (Biographie universelle, ou Dictionnaire historique, par F.X. de Feller, Paris, 1834, VII, 198). Cette intervention du grand homme en faveur de plusieurs collègues menacés, et même déchus, concorde bien avec tout ce que l'on sait sur sa générosité, son zèle et sa charité.

Mais il n'est pas nécessaire de recourir aux témoins de son temps pour connaître comment Laënnec appréciait les lourdes responsabilités qui incombent au professorat, même libre, et surtout à l'enseignement de la clinique. Sa correspondance montre à découvert la sincère modestie et la délicatesse de conscience de ce modèle trop peu connu. Que le lecteur en juge par cette lettre à S. G. Mgr Dombideau de Crouseilhes : Depuis que je suis ici (à Paris), j'ai été forcé, par mes amis, de me jeter de suite dans l'enseignement de la médecine pratique ; et quoique à part mon service d'hôpital, je ne voie des malades qu'en consultation, je ne laisse pas que d'avoir déjà, en ce genre, autant d'occupations que ma santé m'en permet. M. Hallé, mon ancien maître, vient de m'en donner une nouvelle, qui, tout honorable qu'elle est, ne laisse pas que de me contrarier un peu. Il m'a fait nommer médecin de S. A. R. Madame la duchesse de Berri, sans m'en rien dire, et sans me donner le temps de consulter mes forces ; il ne m'a laissé que l'alternative d'accepter, ou de lui donner, en refusant, l'apparence de s'être avancé un peu légèrement. J'ai pris le parti de lui donner preuve de bonne volonté et je suis en fonctions. Quoique ma santé se soutienne assez bien jusqu'ici à Paris, je doute cependant qu'elle devienne assez robuste pour me permettre de conserver longtemps cette charge, si elle m'obligeait à beaucoup d'assiduité, ou si elle nuisait beaucoup à mon indépendance. Jusqu'à présent, au reste, je ne puis fonder cette opinion que sur la connaissance que j'ai de moi-même, car Son Altesse Royale m'a témoigné qu'elle désirait que je m'arrangeasse de manière à ce que mon service auprès d'elle ne contrariât pas mes autres occupations.

Une charge à la cour était une situation, dont il n'est pas facile de juger aujourd'hui. Personne n'aurait eu l'idée de s'en montrer dédaigneux, pas même Dupuytren à l'époque où il était parvenu à l'apogée de sa gloire. Lui aussi, sous la Restauration, aspirait aux honneurs de la Cour. Certes, il pouvait supposer, sans témérité, que son nom illustre suffirait pour assurer le succès de sa demande ; mais il était, paraît-il, de ceux qui pensent que, quand on veut réussir, il est bon de ne rien négliger. Il pria donc son ancien antagoniste de l'appuyer près de la royale princesse. Laënnec accepta la mission et la remplit avec le plus grand empressement. Il n'y avait cependant pas eu d'antagonisme véritable. Elève très favorisé de Corvisart, Laënnec avait pris sous ce maître habile le goût des études nécroscopiques. A peine reçu docteur, il s'était livré avec ardeur à des recherches d'anatomie pathologique, bien que cette science fût alors peu et mal cultivée en France. Dans le même temps, Dupuytren s'occupait de recherches de même nature. « Il les poursuivait avec la ténacité de son caractère. Se trouver sur le chemin de Dupuytren n'était pas, dès lors, chose de mince conséquence. Les succès de l'élève de Corvisart effarouchèrent le chirurgien de l'Hôtel-Dieu. Dupuytren alla jusqu'à accuser Laënnec de s'être attribué ses travaux. Celui-ci se défendit avec une fermeté calme. Il repoussa surtout le reproche de plagiat, qui ne pouvait l'atteindre en aucune façon. Les deux rivaux scientifiques s'étaient rencontrés sur le même terrain, et voilà tout » (De Kergaradec). Le temps effaça ces discordes et ces imputations blessantes ; et, lorsque la fortune vint à lui, Laënnec eut la générosité d'oublier les susceptibilités et les emportements de son ombrageux rival des premières années du siècle.

Ce n'étaient, d'ailleurs, ni les honneurs, ni les dignités qu'il envisageait en prenant rang à la cour ; il dédaignait les uns et les autres, puisqu'il avait refusé un siège au Conseil royal de l'Instruction publique. Deux autres préoccupations inspiraient sa conduite : la responsabilité de son enseignement et le souci de son indépendance.

Laënnec avait, en effet, l'esprit profondément pénétré du sentiment de sa responsabilité médicale. Un judicieux critique, Ch. Lasègue, a dit deux mots très justes de cette conscience du médecin, dans un discours d'apparat prononcé le 4 août 1869, en présence de toute la Faculté de médecine de Paris : « L'indépendance et l'humilité, dit-il, voilà les pierres de touche du médecin. L'indépendance, parce que, responsable devant sa conscience, il n'a, en dehors de ses pairs et de lui-même, à attendre de personne un conseil, un appui, encore moins à subir un ordre ; l'humilité, parce que la tâche est pesante ; et que la lutte qu'il soutient excède incessamment les forces de son zèle » (Etudes médicales, Paris, 1884, I, 156).

Un autre souci préoccupait davantage encore Laënnec et l'empêchait de se laisser troubler par l'honneur inattendu d'une situation si enviée : c'était la responsabilité de son enseignement. Il en apprécia toujours toute la gravité. — Avant d'y entrer, il eût voulu s'y préparer ; mais il avait été forcé par ses amis de s'y jeter de suite. — Dès qu'il entre en fonctions, il règle cette « vie simple et paisible », dont parlent ses historiens. Il fait son service d'hôpital, s'acquitte des autres fonctions de sa charge et ne voit plus de malades qu'en consultation. Il la fait avec « une simplicité de moeurs pleine de charme et une modestie qui semble ne pas même soupçonner sa renommée », c'est l'expression du Dr de Kergaradec, qui l'a si bien connu dans son intimité.

Laënnec sut concilier habilement sa modestie et son indépendance. Il était de cette vieille Armorique, si dignement saluée par H. Roger à l'inauguration de la statue de Quimper. « La vieille Armorique ! cette terre de granit, recouverte de chênes, porte une forte race, aux vivaces croyances, au coeur fidèle ; le sol garde les antiques débris du passé le plus lointain et les fils sont encore animés de l'âme des aïeux ! » Laënnec écrit, en effet, à Mgr de Crouseilhes qu'il est entré en fonctions ; mais il n'a pas dû s'y prendre à la façon d'un courtisan obséquieux. Bien qu'il ne s'en explique pas, il avait d'emblée pris position avec cette franchise toute bretonne, qui est faite de loyauté, de conscience et de conviction, sans rien diminuer de la politesse de Cour et du dévouement aux princes. Il le faut pour que Son Altesse Royale lui ait témoigné qu'elle désirait que Laënnec s'arrangeât de manière que son service auprès d'elle ne contrariât pas ses autres occupations.

VIII - LE CHRETIEN.

Tant de travaux et tant de fatigues donnèrent le dernier coup à la santé de Laënnec.

La maladie, dont le séjour de Kerlouarnec n'avait pu que suspendre les progrès, reprit son cours.

Il chercha de nouveau, mais sans succès, en 1824, à rétablir ses forces par l'influence du climat natal.

Au mois d'avril 1826, il quitta Paris pour n'y plus retourner, se démit de tous ses emplois, et revint en Bretagne, devant y mourir le 13 août suivant, n'ayant pas achevé sa quarante-sixième année.

Mais, avant de clore cette biographie, il nous faudrait mettre suffisamment en lumière ce qui parait l'un des traits les plus saillants de cette belle figure, celui qui donne à sa physionomie morale sa principale noblesse.

Laënnec ne fut pas seulement, pour nous servir d'une expérience aujourd'hui consacrée, un médecin spiritualiste ; il fut, à Paris comme à Ploaré, à l'Ecole de médecine comme en Bretagne, un Chrétien de la forme antique et invariable, un ferme et docile fils de l'Eglise catholique, vivant de sa vie, priant de sa prière, tenant sans ostentation, mais sans faiblesse, sa place dans toutes ses fêtes.

Au commencement de ce siècle, écrit un de ses plus illustres contemporains, Laënnec, Bayle, Bruté de Rémur (mort depuis évêque de la Louisiane), Savary, Fizeau, Buisson et d'autres élèves très éminents de l'Ecole de Paris et déjà médecins très distingués, étaient connus pour leur attachement à la foi religieuse. Ils n'en étaient pas moins admis dans l'intimité de l'Archiatre (Note : Titre qu'on donnait au premier médecin du souverain) du premier empereur. A la table de Corvisart, qui, certes, n'était pas un dévot, ces messieurs observaient scrupuleusement les préceptes de l'Eglise concernant l'abstinence, et nul ne songeait à en faire un sujet de raillerie.

Lorsque Laënnec vint pour la dernière fois en Bretagne, sa chaise de poste fut précipitée, près de Nantes, dans un fossé de plusieurs mètres de profondeur, et il se trouva enfoui sous la masse des bagages et du véhicule. Sorti sans blessure de dessous cet amas de débris, il dit tranquillement à sa femme : « Nous en étions à Ora pro nobis peccatoribus... ». Ainsi, l'illustre professeur était en train de réciter l'Ave Maria.

Mme Laënnec se plaisait à rappeler qu'au moment de la chute, il disait le chapelet avec ses compagnons de voyage.

Chaque dimanche, il assistait à la grand'messe de Ploaré, avec la même régularité que les beaux paysans aux larges braies et à la longue chevelure.

Ce n'est pas tout ; bon nombre de vieillards vous diront encore à quel rang précis on le voyait suivre, avant la messe, la procession traditionnelle, en dehors de l'église, tête nue, nous disent-ils, le visage grave et recueilli, et le chapelet à la main.

Faut-il rappeler à ceux qui pourraient sourire en lisant ces détails que Laënnec était, à trente ans, un des princes de la science, et qu'il avait quarante-cinq ans quand il mourut ? et que, dès lors, il n'est pas facile d'attribuer tant de dévotion à l'ignorance ou à la décrépitude. Laënnec, qui fut si complètement de son temps, n'a donc eu rien de commun avec ce que l'on a, depuis, si étrangement nommé la libre pensée, la morale indépendante, la physiologie sans âme et la médecine sans Dieu.

Il était de cette grande Ecole française et chrétienne, à laquelle Ambroise Paré léguait en toute confiance des maximes comme celle-ci : JE LE PANSAI, DIEU LE GUARIT. Inscrite autrefois sur les murs de l'amphithéâtre où Laënnec put faire tant de belles leçons, les maîtres de ce temps-ci ont souffert peut-être qu'elle disparût ; espérons que notre siècle ne s'achèvera pas sans que la profession de foi qu'elle contient retrouve sa place : grâce à Dieu, il y a encore beaucoup de médecins qui ne font pas abstraction de l'Auteur de la vie.

Laënnec était un catholique convaincu et pratiquant. Il était même animé d'un véritable zèle, qu'il exerçait modestement et simplement, lorsque sa fonction l'y amenait.

En 1814, tandis qu'il était chargé du service de santé organisé à la Salpêtrière pour les conscrits bretons, Mgr Dombideau de Crouseilhes, évêque de Quimper, lui écrivit pour le remercier de ses soins et de sa pieuse et paternelle sollicitude.

Laënnec

répondit par une lettre conservée dans

les Archives de l'évêché de Quimper, .... Des malades épuisés de fatigue............

l'encombrement ...... le défaut d'aliments convenables............... de médicaments et de

linge .......

;

une administration bouleversée ......

Nos Bretons étaient, dans cette commune calamité, plus à plaindre que tous les autres malades. Isolés dans les salles, où ils ne pouvaient se faire entendre de personne — presque tous attaqués du mal du pays, — ils tombaient, pour la plupart, dans le plus profond découragement, et plusieurs d'entre eux refusaient toute espèce de secours. Tous mes confrères les trouvaient plus difficiles à entendre que les Allemands et les Russes même, en ce qu'ils ne font presque aucun usage du langage d'action. Ceux que j'ai pu réunir dans ma salle ont été un peu moins malheureux. J'ai eu la consolation de n'en perdre qu'un sixième.......

J'aurais voulu pouvoir procurer à mes malades les secours spirituels dont ils avaient besoin ; mais il y avait, sous ce rapport, impossibilité absolue. Il n'y avait à Paris aucun ecclésiastique qui sût le breton. M. Le Floch, diacre de votre diocèse, visitait mes malades......., et, plusieurs fois, je me suis aperçu du bon effet que sa présence avait fait sur le courage et la santé de mes malades.... Ceux que j'ai perdus ont été presque tous administrés par un prêtre, qui avait eu le zèle de se charger de cette bonne oeuvre. Il leur faisait une exhortation, que j'avais traduite en breton à sa prière ; et il était parvenu assez facilement à la réciter d'une manière fort intelligible...... Paris, 12 juin 1814. R. LAENNEC. M. P.

Cette liberté d'action dans une fonction hospitalière serait aujourd'hui taxée comme un acte de prosélytisme attentatoire à la liberté de l'irréligion, que l'on s'efforce de développer dans les établissements hospitaliers officiels.

Laënnec ne parait pas en avoir été inquiété ; et il semble bien qu'il ne l'aurait pas supporté. Il était connu comme catholique déterminé et il subissait sans aigreur les antipathies et les animadversions qui en sont les inévitables conséquences.

On a souvent reproché à Laënnec d'être entré dans la Faculté par la voie d'une ordonnance royale. Des pièces indiscutables montrent aujourd'hui que jamais il n'avait intrigué pour obtenir la chaire du Collège de France. Mais aussi, quand on la lui eut donnée, il n'hésita pas non plus à en accepter la charge : c'eût été une désertion inacceptable pour cet homme de devoir ; mais il est facile de comprendre que son entrée dans le professorat officiel ne fût pas dénuée d'amertume. Méconnu de ses contemporains, blessé dans la dignité de son génie, le grand homme supporta chrétiennement ces épreuves : il fit noblement et entièrement son devoir.

Fidèle à la devise de la Bretagne, il resta toujours identique à lui-même, dans la bonne comme dans la mauvaise fortune.

Ses principes, puisés dans la première éducation qu'il avait reçue, étaient d'ailleurs le résultat d'une conviction profonde ; il ne les cachait point dans un temps où ils étaient un titre d'éloignement ou de défaveur, pas plus qu'il ne les montrait à une époque où tant de gens, bien éloignés du véritable esprit de l'Evangile, s'en servent comme un moyen de fortune et d'avancement.

Ses connaissances médicales, loin d'ébranler ou d'affaiblir ses croyances, leur avaient donné une nouvelle force. A l'imitation des plus beaux génies dont la médecine s'honore, des Rivière, des Baillou, des Winslow, des Boret, des Baglivi, des Morgani, des Boerhave, des Haller, l'étude de l'organisation humaine et des étonnants rapports de nos organes entre eux et avec la nature entière, avait augmenté son admiration et son amour pour l'Auteur de tant de merveilles.

C'est une ressemblance de plus qu'il avait avec Bayle, son ami. La religion de Laënnec était, comme celle de ce dernier, douce et tolérante ; elle pénétrait jusqu'au fond de son coeur pour en modérer et en régler les mouvements ; mais elle ne cherchait point à changer les croyances des autres, autrement que par de bonnes actions et de bons exemples.

IX - COUP D'OEIL D'ENSEMBLE - LA MORT.

En achevant cette esquisse imparfaite d'une vie si bien remplie dans sa brièveté, nous ne pouvons nous défendre de jeter encore, à la façon des anciens biographes, un coup d'oeil d'ensemble sur la belle physionomie de Laënnec, et de présenter aux hommages des lecteurs un rapide exposé des grandes et solides vertus dont il fut le modèle.

En première ligne, il faut placer son amour du travail, cet âpre courage à tracer bravement son sillon, qu'on aurait le droit d'appeler chez lui une vertu toute bretonne, si elle n'était, par-dessus tout, une vertu chrétienne que la foi impose, que l'espérance soutient, qui reçoit de la charité sa douceur et sa constance.

Que Laënnec ait été de l'enfance à la mort, en dépit d'une constitution chétive, l'ardent travailleur qui reste d'esprit et de corps à la peine, qui mène de front les oeuvres de la vie active et les plus hautes spéculations, qui thésaurise constamment par les labeurs de la pensée, en même temps qu'il dépense jour par jour au profit de tous les besoins : ce que nous avons dit de sa carrière de praticien et de savant l'a montré avec une magnifique évidence.

Une preuve plus éloquente encore serait l'énumération des ouvrages dont la science médicale lui est redevable.

Or, quel était le mobile de cette activité, le ferme soutien de tant de courage ? Nous nous refusons à ne voir au fond de cette grande âme que le désir d'accroître sa renommée ou d'accroître sa fortune.

Laënnec voyait plus haut ; il se tenait pour un serviteur de Dieu ; il voulait servir, et servir jusqu'à la fin, Dieu et ses frères.

Laënnec était bon. La bonté, ce don sympathique des âmes tendres autant que généreuses, était, au dire de ceux qui ont vécu le plus longtemps associés à sa vie, l'un des caractères les plus frappants de sa belle nature : bienveillant, affectueux, patient jusqu'à l'héroïsme, la violence même de la contradiction n'altérait pas son sourire ; on put souvent le constater dans ses rapports avec Broussais et Dupuytren. Mais, écoutons sur ce point le Dr Mériadec Laënnec, son cousin, presque son frère, son élève et son commensal : Mon cher maître, écrit-il, était d'une égalité de caractère que je n'ai rencontrée au même degré chez aucun autre homme ; et, pendant les neuf années que j'ai passées près de lui, je l'ai rarement vu témoigner de l'impatience ou de la mauvaise humeur nonobstant les contrariétés auxquelles il était en butte.

Sa prudence eut occasion de se montrer à tous les yeux quand il fut chargé pour sa part, comme membre d'une Commission, de réorganiser la Faculté de médecine, en 1822, à la suite des désordres scandaleux qui en avaient rendu la dissolution nécessaire.

Sa justice était proverbiale, et, si les élèves ignorants ou paresseux appréhendaient vivement de l'avoir pour examinateur, les hommes studieux s'estimaient heureux et honorés de l'avoir pour juge ; ils savaient que Laënnec se regardait comme comptable envers Dieu de la collation des grades dont il était chargé, et qu'il se serait toujours reproché d'être coupable envers la société, s'il avait favorisé la réception au doctorat des jeunes gens incapables de remplir la tâche qui incombe au médecin, et dont l'importance a, dans le danger de se tromper, sa principale mesure.

Sa libéralité n'avait pas de bornes ; à Paris, à Ploaré, partout, il prodiguait aux pauvres et aux malades son temps, ses soins, sa bourse, sa science.

Hâtons-nous de le dire, s'il méritait bien la reconnaissance, il la trouva souvent.

Celle des bons paysans au milieu desquels il vint mourir fut singulièrement touchante. Il était beau de les voir, sur les grèves de Douarnenez, réclamer comme une faveur le soin de traîner sa petite voiture, quand il venait chercher, dans les émanations de la mer, l'apaisement du feu qui brûlait sa poitrine. Il fut beau surtout de contempler l'attitude de la population tout entière accourue à Ploaré le jour de ses funérailles ; on eût dit que toutes les familles du pays considéraient comme un devoir d'être représentées autour de son cercueil.

Au reste, lui aussi pratiquait cette belle et rare vertu de la reconnaissance. Lorsque ses dernières volontés furent connues, on put voir qu'aucun service reçu ne s'était effacé de sa mémoire. Après la digne femme qui avait adouci toutes ses épreuves et le lent sacrifice de sa vie ; après les enfants de son oncle, sur qui il reportait, avec une fraternelle affection, la gratitude qu'il avait vouée à leur père, il voulut donner à la ville de Quimper un témoignage d'estime et de patriotique souvenir en lui léguant sa précieuse bibliothèque. Il n'oubliait pas ce que les hommes doivent à leur pays, quand leur jeunesse y a trouvé l'inappréciable bienfait des bons exemples et d'une honnête atmosphère.

Enfin, la paix dans la mort mit la dernière et solennelle empreinte de vertu chrétienne à cette grande vie, qui ne fut tout ce qu'elle a été, nous n'hésitons pas à le dire, que parce qu'elle fut d'un bout à l'autre toute saturée de christianisme.

Le saint usage des sacrements de l'Eglise n'était pas une nouveauté pour lui ; à mesure qu'il sentit sa fin approcher, il leur demanda plus souvent le secret de la force morale.

Le recteur de Ploaré, M. Guezengar, le ferme confesseur de la foi, le type admirable du vieil esprit apostolique, était son ami d'ancienne date.

Ses vicaires partageaient avec lui les saintes tâches de la prière auprès du malade qui se voyait mourir. Ils vivent encore et pourraient dire avec quel regard ferme et sûr il constatait, jour par jour, heure par heure, ce qui lui restait de temps à vivre, et tournait, sans se troubler, toute son âme vers les espérances éternelles ; ils rendraient témoignage aux actes d'une foi simple et vivante qui se multipliaient sur ses lèvres, quand il demandait lui-même l'Extrême-Onction, quand il achevait, dans la langue de l'Eglise, le psaume ou la prière commencés.

Un jour, sa femme le vit retirer l'une après l'autre les bagues qu'il portait, et les poser doucement sur sa table ; et comme elle l'interrogeait : « Il faudrait, dit-il, que bientôt un autre me rendit ce service ; je ne veux pas qu'on en ait le chagrin ». Deux heures après, sans que son intelligence eût paru un instant voilée, le grand chrétien avait rendu son âme à Dieu.

Au centre du cimetière de Ploaré (aujourd'hui en Douarnenez), au pied de la croix qui domine la ville et la splendide baie de Douarnenez, sur une modeste pierre tombale, on lit cette simple inscription, tracée par les soins pieux d'une famille en deuil :

ICI REPOSE LE CORPS

DE RENÉ-THÉOPHILE-HYACINTHE

LAENNEC

MÉDECIN DE S. A. R. MADAME, DUCHESSE DE BERRY ;

LECTEUR ET PROFESSEUR ROYAL EN MÉDECINE

AU COLLÈGE DE FRANCE ;

PROFESSEUR DE CLINIQUE A LA FACULTÉ

DE PARIS ;

DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE ;

CHEVALIER DE LA LÉGION

D'HONNEUR

;

NÉ A QUIMPER, LE 17

FÉVRIER 1781,

MORT A KERLOUARNEC,

LE 13 AOUT 1826.

PRIEZ POUR LUI

A l'exception de cette épitaphe, lue de loin en loin par quelques rares visiteurs des environs, rien dans le pays ne rappelait ostensiblement la mémoire d'un homme dont le nom méritait, à tant de titres, une respectueuse et sympathique popularité.

La popularité est venue, et c'est en toute vérité que, le 15 août 1868, tandis que les compatriotes de Laënnec élevaient sa statue sur la place de Quimper, à côté et comme à l'ombre de la cathédrale, un de ses confrères les plus renommés, Breton comme lui, pouvait le proclamer : « Médecin savant, grand praticien, homme de génie, qui fut la gloire de la médecine française................ » « Tous le proclament l'une des plus grandes figures de la médecine moderne, ajoutait-il, je dirai, moi, la plus grande ».

La vie courte et intègre de Laënnec est un exemple admirable pour tous les médecins français, dont le grand homme est le juste orgueil ; et il n'appartient ni au groupe breton, ni à aucun autre groupe, de vouloir l'accaparer.

A l'Académie de Paris, il est la plus haute personnalité de la médecine : c'est à ce titre qu'il figure à la nouvelle Sorbonne, comme Ambroise Paré y est donné pour modèle aux chirurgiens.

A l'Académie de médecine de Paris, il est l'un des rares qui soit le sujet d'une sorte de culte du souvenir. Son buste y a été érigé aux frais de l'Académie sur un rapport présenté par Husson, au nom de la section d'anatomie pathologique (28 octobre 1837), et son nom domine le fauteuil présidentiel et la tribune académique dans la salle des séances publiques.

Dans les hôpitaux de Paris, son nom a été donné à l'hôpital de la rue de Sèvres, fondé par le cardinal de Larochefoucauld, presque en face du tombeau de ce Français célèbre, incomparable protecteur du pauvre, qui fut saint Vincent de Paul.

A la Faculté de Paris, l'une des salles de conférences et d'examens porte le nom de Laënnec. Ces hommages, aussi nombreux que variés, sont partout considérer comme actes de justice.

Il était impossible d'en rester là.

Laënnec est et restera l'un des modèles les plus incontestés des médecins catholiques de France.

L'Association confraternelle des médecins catholiques de France, qui a pour nom la Société Saint-Luc, Saint-Côme et Saint-Damien, ne pouvait le perdre de vue : elle l'a honoré plus particulièrement dans une de ses dernières réunions, le prenant comme modèle.

Depuis un certain nombre d'années déjà, un groupe d'étudiants en médecine de Paris travaille dans une noble émulation à se préparer aux luttes hasardeuses et pacifiques des concours. Réunis par de communes convictions catholiques, ils stimulent mutuellement leur zèle et soutiennent leur ardeur sous la direction d'un jeune maître justement aimé et estimé. Hardiment, ils se sont affirmés en se réunissant sous le nom de conférence Laënnec. Pour eux, ce nom est tout un programme.

Laënnec, médecin illustre et catholique sincère, devait être plus particulièrement honoré dans nos Facultés libres de médecine. Une certaine part de liberté reste à l'enseignement en général, et à l'enseignement de la médecine en particulier. Cette part est tellement minime, qu'il a fallu une grande audace, une rare persévérance pour assumer les charges qui incombent aux hommes de zèle, déterminés à tirer parti des quelques libertés que laisse la loi de 1875. Autour d'eux, et à Lille surtout, se sont réunis des jeunes gens venus de toutes les parties de la France, fidèles aux mêmes croyances, animés des mêmes aspirations de foi et de charité, avides des mêmes garantie de science et des mêmes traditions de vie chrétienne.

Il est, dès lors, facile de comprendre que, dans leurs réunions, dans la salle du Conseil des professeurs, la place d'honneur soit occupée par l'image de Laënnec. C'est, en effet, parmi les contemporains, la plus haute et la plus incontestée personnification de cette union trop peu fréquente, ou du moins trop peu connue, de la science et de la foi.

P. M. Delatre

© Copyright - Tous droits réservés.