|

Bienvenue ! |

Les vitraux de l'église de Moncontour. |

Retour page d'accueil Retour Page "Ville de Moncontour"

Avec les verrières de Notre Dame de la Cour en Lantic, les vitraux de l'église Saint-Mathurin de Moncontour sont les plus connus des Côtes-du-Nord (aujourd'hui Côtes-d'Armor) et ont fait l'objet de descriptions nombreuses, mais pas toujours très exactes.

L'église

possède encore actuellement six verrières qui s'échelonnent de 1520 à 1540

environ. Elles furent réparées en 1588 par Gilles alias Claude Blonlo, assisté

de Vinvent Desportes [Note : Peut être faut-il voir en ce Vincent Desportes le

maître inconnu V. D., auteur de la vitre de Saint Eloi en la chapelle de N.-D.

du Cran en Spezet datant de 1550. L'on trouve, en 1629, un Pierre Desportes,

peintre et vitrier à Chateauneuf du Faou (archives de la cure) ; et également,

en 1664, un Pierre Desportes, peut être le même que le précédent maître peintre

et vitrier de la ville de Carhaix, qui fit le 19 novembre de cette dernière

année le procès verbal des prééminences de Botmel (Archives des C.-du-N., E)] ;

puis, en 1599, par Noël Allaire de Lanvollon [Note : En 1599 également, Noël

Allaire, qualifié maître peintre et vitrier de Lanvollon, répara les vitraux de

N.-D. de Guingamp. Il fit en 1606 ceux de Beauport. Richard Allavre (Allaire),

sans doute son parent, répara en 1604 un vitrail de Louvigné de Bais. Il

travailla à Lanvollon aux vitraux de la chapelle de Keruzare et répara un

vitrail de N.-D. de Guingamp en 1607], et Nicolas Trobel de Moncontour. Les

révolutionnaires brisèrent les armoiries qui s'y trouvaient en 1791 ; enfin,

lors de la reconstruction de l'église en 1890, elles furent déposées et

complètement restaurées.

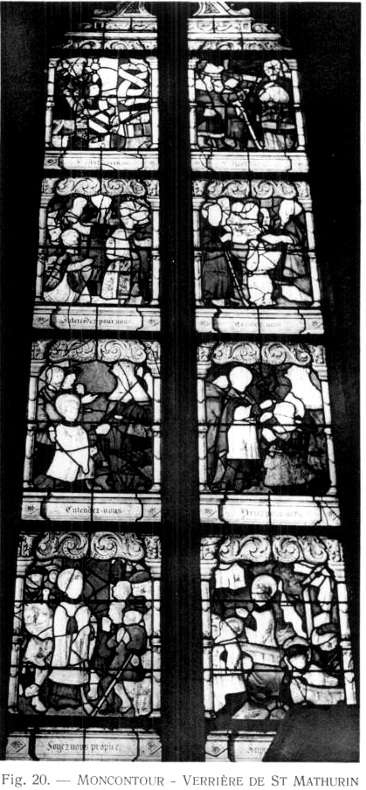

I. — Vitrail de Saint Mathurin

[Note : Saint Mathurin est invoqué à Moncontour contre la folie et comme

protecteur des bêtes à cornes].

C'est le plus ancien vitrail de l'église. Si

l'on s'en tenait au premier panneau, sur lequel le donateur Jacques de la

Motte–Vauclerc paraît âgé de vingt à vingt cinq ans ; il pourrait être daté avec

certitude des premières années du XVIème siècle [Note : Jacques de la Motte

était fils aîné de Jean de la Motte, sr. du Vauclerc et de Françoise du Perrier,

fille de Jean du Perrier, sr. du Plessix Balisson, et de Jeanne de Quélen. Jean

de la Motte, sr. du Vauclerc fut lui-même fils de Guyon de la Motte sr. de

l'Orfeil puis du Vauclerc par héritage de son oncle Guy Bouetel, et de Louise de

Montauban fille de Guillaume et de Bonne Visconti de Milan. Jacques de la Motte

épousa Jeanne de Tréal, fille de Jean sr. de Tréal et de Marie des Rames. Il

perd ses parents avant 1506 et fit le 17 septembre de cette dernière année

partage de la succession de sa mère avec Jean de la Villeblanche. Acte dans

lequel il est qualifié sr. de l'Orfeil et du Vauclerc. Il mourut le 9 avril

1531]. Malheureusement, la tête a été refaite et les costumes indiquent que

c'est plutôt aux environs de 1520 qu'il faut en fixer l'exécution.

Suivant M. Male, ce vitrail fut vraisemblablement inspiré par une image de piété populaire. De fait, si le trait en grisaille brune est assez net, le dessin est assez fruste et la composition grossière.

Le

vitrail ne comprend plus actuellement que huit panneaux dont les encadrements et

les inscriptions sont modernes [Note : Les légendes modernes sont les suivantes

: Lancette gauche : Saint Mathurin intercédez pour nous — Entendez nous

— Soyez nous propice. Lancette droite : Saint Mathurin — Ecoutez nous —

Priez pour nous — Suppliez pour nous]. L'ordre primitif des panneaux a été

modifié ; ce sont actuellement de haut en bas et de gauche à droite :

Premier panneau : Jacques de la Motte Vauclerc présenté par son

patron saint Jacques le Majeur. Sur un phylactère « Sancte Jacob deum pro me

ora ». Panneau entièrement refait sauf la partie inférieure de l'armure du

donateur.

Deuxième panneau : Saint Mathurin convertit son

père et sa mère. Au centre du panneau, le saint, nimbé, est vêtu d'une soutane

violette. A gauche, son père, coiffé d'un casque d'or, porte une robe rouge à

galons d'or et des chausses bleues. A droite, sa mère est en cotte verte, robe

d'or et manteau rouge ; dans le fond débris épars.

Troisième panneau

: Les envoyés de l'empereur romain viennent à Larchant prier saint Mathurin

d'aller à Rome délivrer la fille de l'empereur qui est possédée du démon. Au

premier plan, le saint, dont la tête a été refaite, est à genoux, en aube

blanche et chasuble blanche et or. Derrière lui, saint Jacques, en robe bleue et

manteau rouge, est coiffé d'un chapeau rouge et blanc orné de la coquille. Au

milieu du panneau, devant saint Mathurin, l'un des envoyés, un prélat, en robe

rouge et manteau violet et or. Il est accompagné d'un autre personnage en robe

rouge. Il y a également dans ce panneau des débris épars.

Quatrième

panneau : Baptême par immersion du père et de la mère de saint Mathurin

(ce panneau devrait être le troisième). A gauche, saint Mathurin, en soutane

violette. Au centre, les fonts baptismaux verts avec les néophytes ; à droite

l'évêque, mitre d'or en tête et vêtu d'une aube blanche, d'une dalmatique rouge

et d'une chape bleue doublé de vert. L'intérieur de l'église est violet avec

fenêtres vertes.

Cinquième panneau : Saint Mathurin est reçu

par l'empereur. A droite, l'empereur, portant une longue barbe blanche et coiffé

d'une couronne d'or, est vêtu d'une robe violette et d'un grand manteau d'or

damassé doublé en vert. Il porte des chaussures rouges. Derrière lui deux

personnages en chaperons. Devant lui, à gauche du panneau, saint Mathurin, nimbé

d'or, est à genoux. Il porte une soutane violette et un surplis blanc. Derrière

lui se tient un premier seigneur, en robe bleue galonnée de vert et en chausses

violettes, et un second, portant un bonnet vert à bords relevés. Au fond de la

scène, tenture damassée rouge ; sur le sol, carrelage vert.

Sixième

panneau : Saint Mathurin exorcise la princesse. Au premier plan, debout

à gauche du panneau, le saint, nimbé d'or, en soutane violette, aube blanche et

riche chape d'or doublée de rouge, exorcise la princesse, à genoux devant lui.

Il est occompagné d'un personnage, coiffé d'un bonnet rouge et vêtu de chausses

rouges et d'un manteau bleu. La princesse porte une riche couronne d'or sur sa

coiffe blanche. Elle est vêtue d'une robe violette à manches rouges et vertes à

crevés, et, par-dessus, d'une tunique d'or damassée, à ceinture bleue. Au–dessus

d'elle, sur un fond violet, le démon s'enfuit. Sa tête, ses ailes et le haut de

son corps sont rouges, tandis que le bas du corps et les jambes sont verts.

Derrière la princesse, l'empereur, reconnaissable à sa couronne et à sa longue

barbe blanche. Il porte une robe violette et un manteau de damas ou à grand col

d'hermines.

Septième panneau : Saint Mathurin guérit, les

malades et les infirmes. Au centre, le saint, nimbé d'or et vêtu d'une soutane

violet rouge et d'un surplis blanc, se détache sur une tenture violette. A

gauche et à droite de celle-ci, arbres verts sur ciel bleu. Derrière saint

Mathurin, à gauche du panneau, sur un cheval harnaché d'or, se tient un seigneur

portant une robe bleue avec collier d'or et coiffé d'un bonnet à bords relevés.

A côté de lui, un homme d'armes en bleu est coiffé d'une salade verte sans

visière. Devant le saint, des infirmes. L'un, au premier plan, est coiffé d'une

toque violette et vêtu d'une robe rouge et de chausses bleues. Il porte une

calebasse et un bâton d'or. Un second est vêtu d'une robe verte ; quant au

troisième, l'on apercoit seulement sa tête coiffée d'un béret bleu.

Huitième panneau : A son retour de Rome, saint Mathurin apaise la

tempête et aborde à l'île de Lerins. En réalité, trois épisodes sont peints sur

ce panneau. Au premier plan, la mer avec des poissons en grisaille. A droite, à

l'avant d'une barque d'or à cordages blancs, le saint, en robe rouge, surplis

blanc, bonnet carré et nimbe d'or, dort profondément. Un personnage barbu, en

robe bleue bordée de rouge, s'approche de lui pour le réveiller, car un diable

rouge est en train de briser le mât portant leur grande voile blanche. A gauche

de ce premier épisode, le saint, en même costume, mais sans bonnet, est en

prières à la proue du bateau, seule figurée. Enfin, à la gauche du panneau, le

saint est reçu par les moines. Au fond, sur un ciel bleu, se détache au milieu

d'une verte prairie une chapelle à toit bleu figurant l'abbaye de Lèrins.

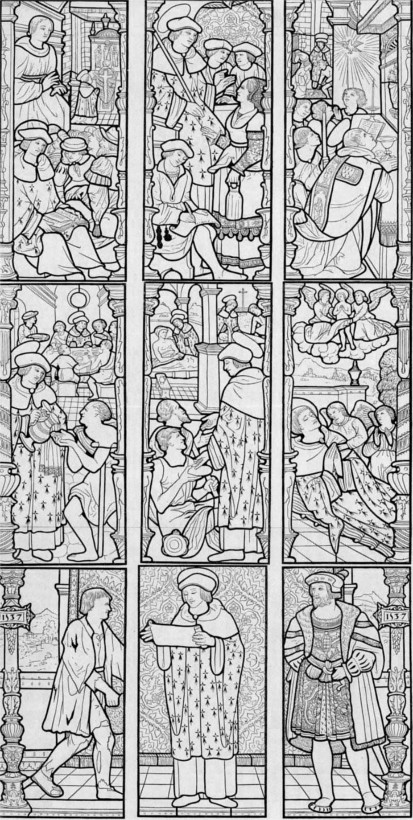

II. — Maîtresse vitre. C'est un vitrail extrêmement confus, où l'on trouve plusieurs scènes de l'enfance du Christ, non séparées les unes des autres ; c'est déjà la décadence au point de vue de la composition. Les coloris des verres demeurent par contre superbes, notamment le bleu, qui domine, ainsi que le rouge et le vert. L'on y trouve quelques touches de jaune d'argent. Le dessin n'est pas de premier ordre et souvent gauche. Il est, de plus, très inégal, ce qui tient, sans doute, aux multiples restaurations dont cette vitre a été l'objet. Dans le panneau représentant la fuite en Egypte, par exemple, la Vierge et saint Joseph sont d'un dessin acceptable, tandis que l'ange, juché dans l'arbre, et l'idole, tombant de sa colonne, sont d'une très mauvaise facture. Il y a lieu de remarquer, dans les fonds, des architectures classiques, dénotant déjà la Renaissance, et des fenêtres encore toutes gothiques.

Le donateur de gauche, Claude de la Villeblanche, porte sur sa cotte des armes écartelées au I et III de la Villeblanche, aux II et IV du Chastellier d'Eréac, et, en abîme, sur la poitrine, un écu d'azur semé de fleurs de lys d'or, sans doute pour rappeler la charge de grand pannetier dont la reine Claude l'avait gratifié en 1522. Il avait reçu le collier à Marignan.

La verrière fut donc exécutée entre 1522 et 1531, date de la mort de Jacques de la Motte que l'on voit à droite, et sans doute non loin de cette dernière année, puisque Claude de la Villeblanche et Jacques de la Motte ont les cheveux grisonnants.

La verrière est d'inspiration nettement néerlandaise En 1884 elle fut entourée d'une large bordure, pour l'augmenter ; et au sommet l'on y incorpora, assez malencontreusement d'ailleurs, un médaillon moderne représentant le Père Eternel.

Au-dessous de ce médaillon, l'on trouve dans le tympan deux saintes. A gauche, sainte Barbe tenant de la main gauche la palme verte du martyre et de la droite la tour symbolique. Elle est vêtue d'une robe rouge semée de billettes d'or et porte un surcot argent et or à ceinture violette ; les manches sont bleues et vertes. A droite, sainte Catherine, avec épée et roue, est vêtue d'une robe violette, d'une tunique argent et or et d'un surcot rouge. Dans le fond, fabrique bleues et vertes.

Au-dessous, réparties horizontalement sur deux étages, l'on trouve cinq scènes,

sans autres séparations que les montants de l'armature supportant la verrière.

Ce sont, de bas en haut et de gauche à droite :

1° - La Visitation.

Sur un fond fait de morceaux épars, dans lesquels on distingue deux angelots

blancs à ailes violettes, se détache sainte Elisabeth en robe verte et manteau

rouge, la tête couverte d'une grande coiffe cachant ses cheveux. La Sainte

Vierge, au contraire, porte deux longues nattes dépassant sa coiffe ; elle est

vêtue d'une robe violette à galons d'or et d'un manteau bleu. Au devant de la

scène, le donateur, Claude de la Villeblanche, présenté par saint Claude en

évêque, est agenouillé sur un prie-Dieu posé sur l'herbe.

2° -

L'adoration des anges, des bergers et des rois mages. Ce panneau est de

surface triple de l'autre. Il est à rapprocher, comme composition, de la

verrière de Pont-Croix. Au centre, la crèche ; à gauche, agenouillée devant

l'Enfant, la Vierge, nimbée d'or, en manteau bleu. Elle est entourée d'angelots

à ailes d'or. En robes rouges et blanches.

En face et lui faisant pendant,

saint Joseph, également nimbé et vêtu d'une robe violette à manches vertes,

tient une chandelle [Note : Rappelons que M. Male a montré qu'il fallait

chercher l'origne de cette chandelle dans les mystères où elle était allumée

pour montrer que c'était la nuit]. Il est entouré des rois mages. Agenouillé au

premier plan, Gaspar, portant une barbe grise, et vêtu d'une robe bleue à

manches violettes et d'un riche manteau rouge et or sur la bordure duquel on lit

: AVE MARIA. GR. Derrière lui, près de saint Joseph, le roi nègre porte une robe

blanche et or à manches violettes et un manteau vert. Le troisième roi, portant

une grande barbe blanche, est vêtu d'une robe bleue et d'un manteau rouge.

Au-dessus de lui, riche tente à pavillon, à courtines rouges et blanches

doublées de vert et ornées de galons d’or. Ces courtines sont soutenues par deux

angelots, à chevelure d'or et ailes rouges vêtus de blanc. C'est là un détail

bien flamand, que l'on retrouve notamment, à cette époque, dans l'école de

Tournai. Devant lui, le second donateur, Jacques de la Motte, Sr. du Vauclerc,

présenté par saint Jacques en robe rouge et manteau bleu et portant son bourdon.

Dans le fond du panneau, sous une arcature renaissance ornée de guirlandes

vertes, des bergers, en pèlerines violettes, sont avertis de la naissance du

Sauveur par deux anges en robes rouges, celui de gauche ayant des ailes vertes,

celui de droite des ailes jaunes.

Au rang

supérieur. 3°- Le massacre des Innocents. Au premier plan, à

gauche, un soldat casqué transperce un enfant. Il porte une tunique rouge à

manches bleues, des hauts de chausses violets à bandes rouges, et est nu

pieds-dans des sandales. A droite, une femme en robe rouge et manteau bleu ;

elle est coiffée d'une résille ornée de perles formant bonnet. Au second plan,

autre soldat en tunique rouge, homme vêtu de vert et portant un court collier de

barbe, et femme en robe bleue et corsage jaune. Sur le fond, fabriques gris-bleu

et or.

4° - La Circoncision. Cette scène occupe le centre du rang supérieur et

est d'une largeur double des deux autres.

Devant l'autel supporté par des

colonnes roses et recouvert d'une nappe blanche damassée avec broderie d'or, se

tient à gauche le grand prêtre, coiffé d'une mitre d’or et vêtu d'une chape

rouge à lourd fermoir. A côté de lui, un personnage en tunique jaune et manteau

rouge. Devant la table, grand chandelier d'or et un personnage en violet et

vert, sans doute le vieillard Siméon.

A droite de la table, la Vierge, nimbée

d'or et en manteau bleu ; puis, appuyé sur une canne, saint Joseph en robe

violette ; enfin une vieille femme en robe rouge et manteau vert, sans doute la

prophétesse Anne. Ces trois derniers personnages se détachent sur une draperie

rouge. Au-dessus, voûtes d'église à clefs pendantes de couleurs variées.

Derrière le grand prêtre et le vieillard Siméon, fonds bleus et débris de

vitraux.

5° - La fuite en Egypte. Sur un âne gris, bridé de jaune et portant

un harnais de poitrail rouge, se tient la Vierge, en robe rose et grand manteau

bleu qui lui recouvre la tête. Elle tient l'enfant dans ses bras. Saint Joseph

conduit l'âne. Il est coiffé d'un chapeau rouge, vêtu d'une robe violette, de

chausses rouges et d'un manteau rouge, et chaussé de sabots violets.

Un ange,

juché dans un arbre vert et, portant des fruits jaunes et rouges, l'incline au

passage. A droite, une colonne d'or d'où choit une idole d’or ; et, plus loin,

un monument rose violacé. Dans le fond, fabriques en grisaille gris-bleu.

III. — Vitrail de Saint-Yves.

[Note : Une description de ce vitrail a été

donnée par Barthélémy et Geslin de Bourgogne : Anciens évêchés, t. V, pp 306 et

suivantes. Une reproduction en couleurs illustre les Monuments originaux de

l'Histoire de Saint Yves. Saint Brieuc, 1887]. Ce vitrail, qui orne la dernière

fenêtre de la longère nord, près du pignon ouest, est consacré aux oeuvres de

miséricorde accomplies par saint Yves.

La fenêtre est divisée verticalement par

deux meneaux en trois lancettes. Chacune des lancettes renferme six panneaux de

verre peint, réunis deux à deux pour représenter un tableau. Chaque lancette

comporte ainsi trois tableaux, séparés entre eux par de lourdes architectures

renaissances sur lesquelles s'étale toute la grammaire décorative : arabesques,

puttis, bustes de faunes, petits bustes de femmes, dauphins affrontés,

coquilles, etc., etc. Des colonnes torses et cannelées supportent ces

architectures.

Le tympan renferme cinq mouchettes. Dans la mouchette supérieure,

refaite à l'époque moderne, Dieu le Père ; dans les quatre autres, des

angelots.

Dans les lancettes, en partant du haut, et de gauche à droite, l'on

rencontre les tableaux suivants. Afin de ne pas nous répéter, notons que, dans

toutes les scènes à l'exception de la troisième, saint Yves porte le costume

d'official, cotte et camail rouge, housse blanche parsemée d'hermines, chaussons

violets, et qu'il est coiffé d'un béret rouge.

1er tableau. Saint Yves, au

premier plan, écoute les leçons d'un cordelier de Rennes et prend des notes

tandis que ses camarades paraissent s'ennuyer [Note : Témoignage 29 du Procès de

canonisation de saint Yves : « J'allais au couvent des Frères Mineurs de Rennes

entendre expliquer le quatrième livre des Sentences et la sainte Ecriture.

Alors, sous l'influence des divines paroles, je me pris à mépriser le monde et à

désirer ardemment les biens célestes »]. A côté du saint, un vieillard à barbe

blanche, en toque verte et vêtement jaune, puis un jeune homme coiffé d'un

chapeau de feutre à fond plat violet et vêtu d'un habit rose violacé à col jaune

; enfin, à droite, un vieillard barbe blanche, en chapeau bleu, robe bleue,

pourpoint rouge à bouffants jaunes et manches pendantes vertes. Le cordelier,

en froc gris-brun, enseigne dans une chaire brune. Dans le fond de ce tableau,

saint Yves sert la messe dans une église aux murailles violettes. L'officiant

porte une chasuble bénédictine blanche et or et une aube à parement. L’autel,

sans tabernacle, avec retable blanc et or, est surmonté d'un dais rouge. Dans ce

panneau, l'emploi abondant du jaune d'argent est à remarquer, la tête de saint

Yves et celle du cordelier ont été refaites à l'époque moderne.

2ème

tableau. Saint Yves, assis dans la chaire de l'official de Tours, interroge une

jeune fille du diocèse de Tréguier qui niait obstinément son mariage à tout

autre qu'à saint Yves [Note : On a voulu voir dans ce tableau le procès de

l'hôtesse de saint Yves à Tours où celui-ci prononça sa célèbre plaidoirie mans

De La Borderie a fait très justement remarquer que dans ce procès il n'était

qu'avocat tandis que dans l'autre affaire il était juge, comme représenté sur le

vitrail]. Le vêtement de la jeune fille est fort riche. Sa coiffe de drap d’or

est brodée de perles, ses manches sont de brocart d'or, sa tunique verte et sa

robe rouge sont également garnies de larges rubans d'or à perlages.

Au premier

plan, le greffier, vêtu de chausses violettes et d'une robe bleue foncée à col

jaune et guimpe blanche, inscrit la déposition. Il est coiffé d'un béret violet.

Dans le fond, sur un damas vert bordé d'un riche galon d'or perlé, se détachent

deux témoins en robes et bérets respectivement bleus et violets.

3ème

tableau. Miracle de la messe de saint Yves. Au premier plan, saint Yves, revêtu

d'une riche chasuble bleue avec croix brodée d'or portant l'écu de Bretagne,

celèbre la messe. Au moment de l'Elévation, la colombe blanche du Saint Esprit

apparaît et remplit l'église d'une lueur éblouissante, figurée par des rayons

d'or. Un assistant, vêtu de rouge, tient un cierge de la main gauche, et de la

droite relève la chasuble . Au second plan l'on aperçoit les têtes de trois

personnages.

Dans le fond, saint Yves distribue son blé aux pauvres. Le saint

regarde un homme, en cotte bleue et chausses vertes, remplir avec une pelle un

sac que lui tient un autre personnage vêtu de jaune. Un troisième emporte sur

son dos un sac plein. La scène se

passe dans un grenier aux murs violets avec oculus bleu.

4ème tableau. Au

premier plan, saint Yves verse avec une aiguière jaune de l'eau sur les mains

d'un infirme, appuyé sur une béquille et vêtu de haillons bleus. Au fond, saint

Yves recueille des pauvres à sa table. Le saint est assis à table avec cinq

convives. A sa droite, l'un en jaune rouge, à sa gauche, un autre en bleu. Du

troisième l'on ne voit que la tête ; un quatrième, de dos, est vêtu de vert,

avec bras gauche et épaule nus. Enfin, à côté et de dos également, le cinquième

vêtu de bleu. Un serviteur, en bonnet de feutre rouge et veste verte, apporte un

plat.

5ème tableau. Au premier plan, saint Yves fait l'aumône à deux pauvres.

Le premier, en chemise et chausses violettes, porte à son côté une gourde ;

l'autre, derrière lui, est vêtu de bleu. Dans le fond, sous un édifice à arcades

carrelé en brun et blanc, un malade, le torse nu et la tête bandée, occupe un

lit avec draps et couverture verte. A son chevet, banc et récipient jaune. Saint

Yves est près de lui et le soigne. A côté, dans une scène coupée, le saint

ensevelit un mort.

6ème tableau. Mort de saint Yves. Le saint, nu-tête, est

couché sur une claie bleue, posée sur un carrelage vert, et veillé par deux

anges, l'un en robe jaune avec ailes violettes, l'autre en robe violacée avec

ailes rouges. Dans le fond, fabriques en grisaille avec pointes de jaune

d'argent. En haut du tableau, l'âme du saint, sous la forme d'un petit

personnage nu, est portée au ciel par deux anges, vêtus comme les précédents.

7ème, 8ème, 9ème tableaux. Ils ne forment qu'une scène : Saint Yves entre le

riche et le pauvre. Toute la partie inférieure de ce tableau a été refaite.

Au

centre, devant un damas vert bordé d'un galon d'or perlé et frangé de bleu et

or, le saint tient à la main le rouleau du procès. A gauche, le pauvre, en

souliers blancs, chausses trouées et rapiécées, manteau gris à ceinture rouge,

et portant à la main son bonnet jaune.

A droite, le riche, en toque rouge à

ornements jaunes, houppelande violette doublée de fourrure, tunique de damas or

s'ouvrant sur une fine chemise, ceinture verte, bourse bleue, bas des manches et

chausses rouges, fourreau d'épée violet. A gauche et à droite des deux derniers

personnages, fabriques analogues aux précédentes. Les deux colonnes portent

chacune un cartouche avec la date de 1537.

L'on a voulu reconnaître dans les

lointains des paysages des environs de Tréguier et faire honneur de ce vitrail

aux verriers de cette école. Or, si l'on examine attentivement les fabriques,

l'on voit qu'il n'en est rien et qu'elles sont semblables à celles des graveurs

flamands, qui, comme l'on sait, les avaient eux-mêmes empruntées aux Lombards

[Note : Il est à remarquer que, même si les lontains eussent représenté des

paysages de Tréguier, il n'y aurait eu sur l'origine trégorroise qu'une

présomption. Nous savons en effet que Bertrand Gouyquet et sa femme Marguerite

Chéro avaint fait venir de Hollande en 1523, pour décorer l'autel de leur

chapelle de N.-D. de Guingamp, un retable avec tableau représentant la Vierge].

D'autre part, les riches perlages des costumes, les angelots, les petits bustes

des architectures, dénotent également une influence flamande très

caractéristique, influence de Flamands imbus de la renaissance italienne.

Il est

remarquer que les architectures sont très trapues et même lourdes, telles que

l'on en trouve dans certains vitraux d'Ille-et-Vilaine, d'ailleurs excellents, à

la Baussaine, Champeaux, etc.

Nous croyons donc que c'est peut-être à un atelier

de Rennes qu'il faut attribuer ce beau vitrail, sans toutefois en avoir la

moindre certitude.

Ce vitrail a beaucoup d'analogie avec les vitraux voisins de

sainte Barbe et de saint Jean, notamment dans la facture des décors des

architectures renaissance, où le jaune d'argent est répandu à profusion. Les

tons des verres sont également les mêmes, les fabriques des fonds également,

peintes en bleu foncé avec touches de jaune d'argent. Il y a cependant, dans

certaines parties, de grandes différences d'exécution, peut-être à cause des

restaurations, peut-être aussi parce que le maître verrier n'avait dans le

premier cas aucun carton et pour les deux autres des cartons flamands.

Par

exemple, si l'on compare l'ange assistant saint Yves à sa mort et l'ange du

baptême de sainte Barbe, l'on voit aux deux la même robe jaune tandis que la

facture des figures et des chevelures diffère profondément.

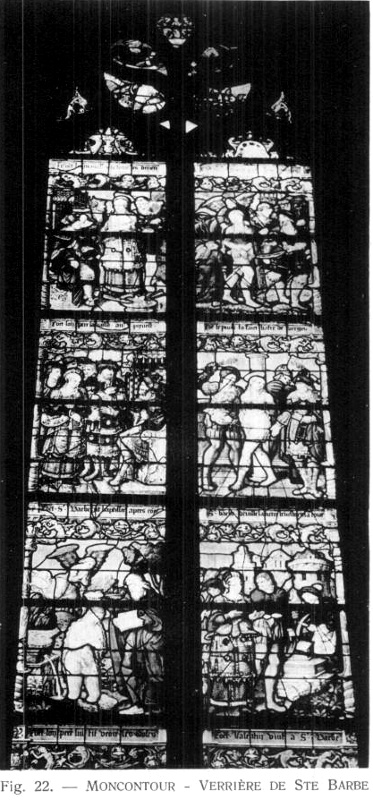

IV — Vitrail

de Sainte Barbe.

Il occupe la seconde fenêtre de la longère nord de la nef,

entre vitrail de saint Yves et celui de saint Jean Baptiste.

La fenêtre, divisée

en deux par un meneau, renferme huit panneaux historiés de la vie de sainte

Barbe, dont les six supérieurs sont seuls anciens. Le tympan renferme cinq

mouchettes, également relatives à l'histoire de la sainte.

Il faut lire la

verrière de bas en haut et de gauche à droite.

Premier panneau moderne :

Dioscore, père de sainte Barbe, l'exhorte à adorer les idoles.

Deuxième

panneau moderne : Le prêtre Valentin, disciple d'Origène, expose à sainte Barbe

la religion chrétienne.

Troisième panneau : Légende : « Comment Ste Barbe fut

baptissée après ». La sainte, entièrement nue, est dans l'eau jusqu'aux genoux

près d'une source, tandis que le prêtre Valentin, vêtu d'une robe violette et

d'un manteau rouge, lui verse l'eau sur la tête. Un ange, en robe jaune et ailes

roses violacées, assiste au baptême. La robe de sainte Barbe, couverte de

pierreries est déposée sur le bord de l'eau. Au fond, fabriques, en grisaille

sur bleu avec traces de jaune d'argent, représentant une campagne avec un grand

rocher surmonté d'un château féodal.

Quatrième panneau : Légende :

« Coet

Sainte Barbe devisse la tierce fenestre en la tour ». En l'absence de son

père qui la contraignait à résider dans un château-fort n'ayant que deux

fenêtres, sainte Barbe indique à l'architecte, qui se trouve à côté d'elle, le

compas à la main, de percer une troisième fenêtre pour honorer la Sainte

Trinité. La sainte porte le costume flamand : robe rouge perlée de jaune,

tunique or à perles blanches et cabochons de couleurs, manches doublées de

violet, ceinture bleue. Elle est coiffée d'un bonnet flamand à bandes violettes

et or perlées. L'architecte porte des chausses bleues à crevés, avec braguette,

et une veste rouge ; il tient à la main un bonnet rouge. Près d'eux, un maçon

tenant un pic, travaille. Il est en chausses rouges, veste violette à crevés, et

tablier jaune. Sa tête est coiffée d'un bonnet rouge orné d'une plume jaune.

Cinquième panneau : Sainte Barbe est livrée au juge par son père. Au premier

plan, la sainte, vêtue du même costume que précédemment mais les mains liées,

est tenue par un valet, vêtu de vert, dont l'une des mains est posée sur son

épaule, tandis que l'autre tient l'extrémité de la corde. Dioscore, coiffé d'un

turban rouge, porte une longue tunique rouge, garnie de galons d'or avec perles

blanches et à manches bleues. Il est chaussé de botte violettes, et a à la

ceinture une bourse d'or à glands bleus. Il livre sa fille au juge Marcien.

Celui-ci, assis sous un dais d'or garni de perlages blancs, porte un turban

rouge à rayures écossaises blanc-jaunâtres et fond brun rosé. Il est vêtu d'une

tunique jaune à perlage blanc, d'un manteau violet, de chausses bleues et de

bottes jaunes.

Sixième panneau : La sainte est battue de verges. La sainte,

entièrement nue et attachée à une colonne, est fustigée par deux bourreaux en

présence du juge. Le bourreau de gauche, coiffé d'un béret rouge, porte des

chausses bleues à crevés et une armure richement ciselée, blanche et or, sur un

pourpoint dont on voit seules les manches à points d'or. Le bourreau de

droite, casqué, porte des chausses rouges et une veste verte. Le prévôt est vêtu

comme sur le tableau précédent, mais le bourrelet de son turban est rouge, sans

rayures ; il porte une bourse rouge à glands bleus.

Septième panneau. Légende :

«

Comment les mamelles de tenailles décirèrent ». La sainte, vêtue comme sur les

quatrième et cinquième panneaux, est attachée à une colonne, sa robe défaite

jusqu'à mi-corps ; deux bourreaux lui tenaillent les seins. Le bourreau de

droite, nu pieds, porte des hauts de chausses rouges et une veste verte ; celui

de gauche, caché en partie par le prévôt, est coiffé d'un casque d'or. Le prévôt

est vêtu du même costume que sur le cinquième panneau, mais porte un manteau

violet à manche doublées de jaune avec le bas rouge. Au dessus de ce panneau est

un cartouche avec la date de 1538.

Huitième panneau. Légende:

« Comment elle

fut guérie par les anges ». Après sa torture, la sainte, les mains liées, est

condamnée à être conduite nue à travers la ville. Un ange, à ailes d'or et robe

violette, pose sur son corps un manteau de damas or, tandis qu'un autre, en robe

rouge et ailes d'or, la touche pour la guérir. Le bourreau, tenant la corde lui

liant les mains, a des bas jaunes, des chausses bouffantes violettes à crevés,

un pourpoint rouge à manches jaunes à crevés ; il est coiffé d'un béret rouge.

Un garde, casqué d'une bourguignotte à couvre-nuque et jugulaire, porte un

pourpoint vert à col d'or. Dans le fond, le palais en grisaille bleue avec

pointes de jaune d'argent. Dans les deux mouchettes du bas du tympan, sainte

Barbe a la tête tranchée par son père ; puis, dans les deux mouchettes au-dessus, Dioscore est foudroyé et emporté par un démon ; enfin, dans la mouchette

supérieure, au haut du vitrail, sainte Barbe est conduite au ciel par deux

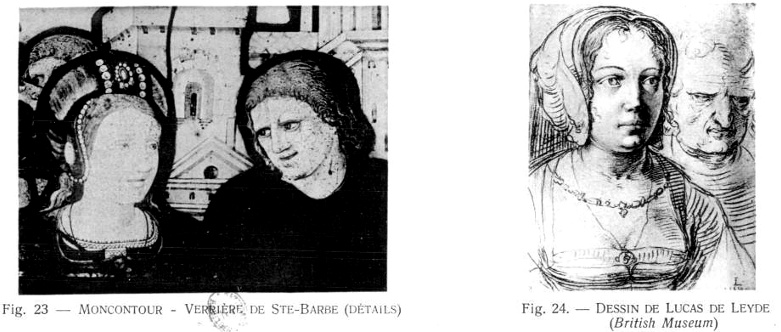

anges. On a beaucoup discuté sur le carton de ce vitrail que plusieurs auteurs

ont attribué à Jean Cousin. Il faut pour cela n'avoir jamais vu un vitrail de

cet artiste au « rayé » si spécial, ni n'avoir étudié son oeuvre aux personnages

allongés et aux fabriques à pyramides ou colonnades circulaires si

caractéristiques.

Ainsi que dans le vitrail voisin de saint Jean Baptiste,

nous trouvons sur les costumes une profusion de damas et de perlages, spécifique

de l'école des Pays-Bas, que l'on retrouve, par exemple, dans la célèbre parenté

de la Vierge de Corneille Van Koninxloo. D'autre part, tant les académies que la

figure de sainte Barbe dénotent l'influence de Lucas de Leyde. Est-ce à ce

dernier artiste qu'il faut attribuer le carton des vitraux de Moncontour, comme

plusieurs de ceux de Beauvais utilisés par Enguerrand le Prince, est-ce à l'un

des nombreux artistes qui, à Anvers, hésitaient au debut du XVIème siècle entre

les tendances de Dürer et celles de Jean Gossaert et de Lucas de Leyde, il est

impossible de le dire en l'absence de documents. Ces vitraux furent-ils achetés

directement en Flandre ou exécutés par un atelier breton ? L'énigme reste

également entière. Toutefois, à quelques année de là, nous voyons à Rennes un

atelier, dont la production fut très importante, exécuter des œuvres offrant de

telles analogies avec les verrières de Moncontour qu'il n'est pas impossible de

lui attribuer également ces dernières. Quoiqu'il en soit, l'influence de ces

vitraux fut, ainsi que nous le verrons, considérable sur les ateliers régionaux

voisins.

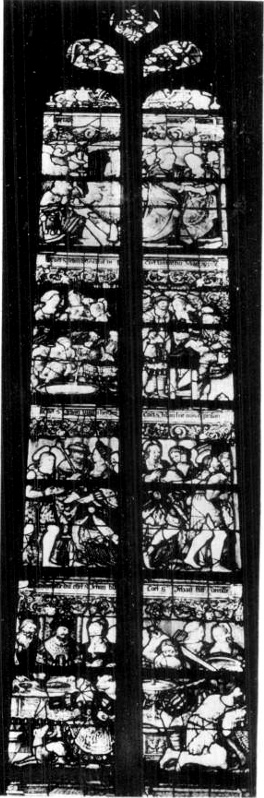

V — Vitrail de Saint Jean-Baptiste.

De même facture et

certainement du même atelier que le précèdent, le troisième vitrail de la

longère nord est consacré à l'histoire de saint Jean Baptiste. Il comprend dix

panneaux ; ce sont, de haut en bas et de gauche à droite :

|

|

Premier panneau :

L'ange Gabriel, en robe violette et ailes vertes, apparaît à saint Zacharie.

Celui-ci, en robe violette, tunique d'or à riches perlages, aumônière rouge et

chaussures rouge, encense l'autel qui porte plusieurs pièces d'orfèvrerie sur

une nappe blanche ornée de glands et perlages. L'autel est surmonté d'un ciel or

à perlages avec rideaux rouges. Le sol est recouvert d'un carrelage vert

recouvert en partie d'un tapis rose.

Deuxième panneau : La Visitation. La

Vierge est vêtue d'une robe rouge à manches or et d'un manteau bleu ; sainte

Elisabeth d'une robe rouge à manches vertes et d'un manteau d'or damassé. Dans

le fond, deux personnages : celui de gauche, se détachant sur le ciel bleu, est

coiffé d'un turban et porte une robe verte à manches rouges et une tunique d'or

à pierreries ; celui de droite, devant une architecture, est coiffé d'un turban

or à fond rose, et porte une veste bleue.

Troisième panneau : Naissance de

saint Jean. Au premier plan, une servante en robe rose à manches jaunes, tient

l'enfant qu'elle va baigner. Une autre, en robe rouge galonnée d'or, porte une

tunique violette avec manches à gigot or et argent à riche perlage et une

coiffure rose à large galon d’or. Elle verse l'eau d'une aiguière d'or. Sainte

Elisabeth, en bleu, appuyée sur les coussins d'or d'un lit à couverture rouge,

reçoit un breuvage des mains d'une servante en corsage et coiffure or et argent.

Au fond, tenture verte à bordure rouge.

Quatrième panneau : Inscription du

nom. Le greffier, en turban bleu, robe violette et riche manteau d'or damassé,

est assis devant une table à tapis vert et ornements roses posée sur un sol vert

clair. Zacharie est en robe bleue perlée à manche à crevés or et blancs avec

aumonière d'or, chausses rouges, bottes jaunes, turban rouge à fond or. La femme

qui l'accompagne porte une coiffure verte à ornement or, une robe violette, dont

on ne voit que le bas, et un riche manteau rouge à perlages. La scène se détache

sur un fond violet damassé.

Cinquième panneau : Saint Jean

reproche à Hérode Antipas d'avoir violé la loi en épousant la femme de son

frère. Sous un ciel bleu et sur une prairie verte, saint Jean, vêtu d'une peau

de bête au naturel, s'adresse à Hérode. Celui-ci, en turban violet surmonté

d'une couronne d'or, porte une robe verte perlée à grand col d'hermines, un

manteau damassé d'or et des bottes jaunes à crevés. Hérodiade porte une coiffure

rouge et or, une robe rouge à points d'or, une tunique verte à grands perlages

et manches rouges à crevés blancs, et un manteau violet garni de fourrure.

Sixième panneau : Saint Jean est mis en prison. Le saint et Hérodiade sont vêtus

comme dans le panneau précédent, mais Hérodiade a une tunique d'or. Le geôlier,

en turban jaune, a une tunique également jaune et des chausses rouges, ses clefs

sont gris bleu. Le second bourreau porte une veste verte sur sa chemise blanche,

des chausses bleues à crevés et des bottes également bleues. Il a une dague or à

attache rouge.

Septième panneau : Le festin d'Hérode. Devant une tenture de

damas vert à galons d'or et perlages, Hérode est assis à table. Il est coiffé

d'une toque rouge avec couronne d'or, et porte une robe violette, à broderies

d'or et à grand col de fourrure, ainsi que des chausses bleues. A sa gauche,

Hérodiade, en robe violette et coiffure rouge et or ; à sa droite, un personnage

porte une robe bleue à perlages et bordure or, toque rouge et chausses rouges.

Devant la table, près d'une levrette couchée, est Salomé. Elle porte une robe

rouge et or, une tunique or à perlages et un surcot vert à manches rouges et

crevés or.

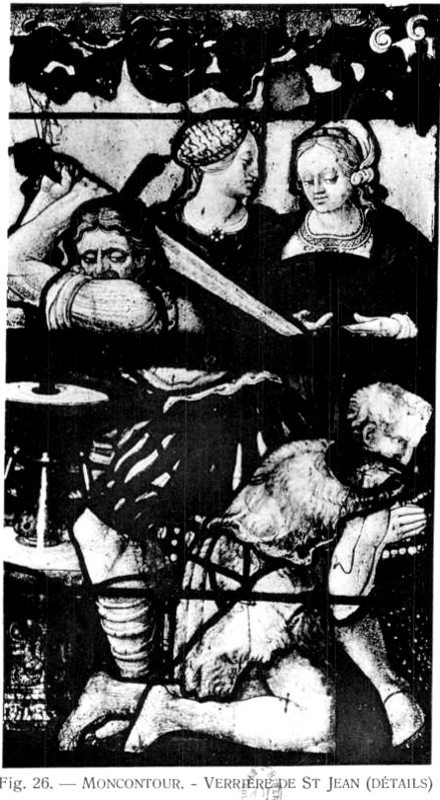

Huitième panneau : Décollation de saint Jean. Le saint est vêtu

d'une peau de bête, le bourreau est en veste violette et chausses rouges à

crevés blancs. Salomé porte une robe rouge à pois d'or et un surcot vert à

perlage d'or. A côté d'elle, une compagne dont on n'aperçoit que la tête. Sur ce

panneau, il est à remarquer un homme tenant une pique et une grande banderole,

probablement la marque du verrier.

Neuvième panneau : Donateur. Saint Jean, en

robe d'or relevée sur la jambe par une agrafe perlée, en manteau vert, et nimbé

d'or, se détache sur un damas vert qui occupe la moitié du panneau, le reste du

fond étant constitué par une fabrique flamande bleue avec touches de jaune

d'argent. Il présente un donateur, en armure et à genoux sur un prie Dieu

recouvert de damas vert. Ce personnage porte sur sa cotte les armes des Le

Mintier et sans doute est ce là Jean Le Mintier, seigneur des Granges, fils de

Pierre et de Jeanne Le Sénéchal.

Dixième panneau : Donatrice. Elle est à

genoux sur un prie-Dieu recouvert de damas or. Derrière elle, se détachant sur un

fond damassé vert et sur des fabriques analogues aux précédentes, sainte

Catherine, en robe bleu pâle et manteau de damas or.

La donatrice porte un

surcot violet à manches à crevés bleus à l'avant bras et riche garniture de

fourrure. On a voulu reconnaître en elle Catherine du Couedro, dont on ne

retrouve aucune trace. Les armoiries de sa robe, détruites en 1791, paraissent

avoir été rétablies de façon fantaisiste en un écartelé Le Mintier et Millon et

la Motte Vauclerc. Il faut voir là, croyons-nous, Marie Le Moine, dame de

Kercouedro et femme de Jean Le Mintier sieur des Granges, comme le prouvent les

deux actes suivants : Le 28 janvier 1555, Francois Le Mintier, sieur des

Granges, assigne à Marguerite, sa soeur, six livres dix huit sols de rentes des

droits lui appartenant de la succession de Marie, dame de Kercouédro, leur mère.

D'autre part, par acte du 28 juin 1575, nobles gens Pierre Le Mintier et

François Le Mintier font accord avec Jean Le Mintier, leur frère aîné, de la

succession d'Antoine Le Mintier, sieur de la Villeseon, leur père, et de la

succession à échoir de Marguerite Le Mintier, dame de la Tour, leur mère.

Mention est faite de ce qui était dû à Pierre Le Mintier sieur des Granges, et à

la même Marguerite Le Mintier, de la succession de demoiselle Marie Le Moine,

veuve de Jean Le Mintier sieur des Granges, père et mère de la dite dame de la

Tour, leur mère, et de François Le Mintier sieur des Granges.

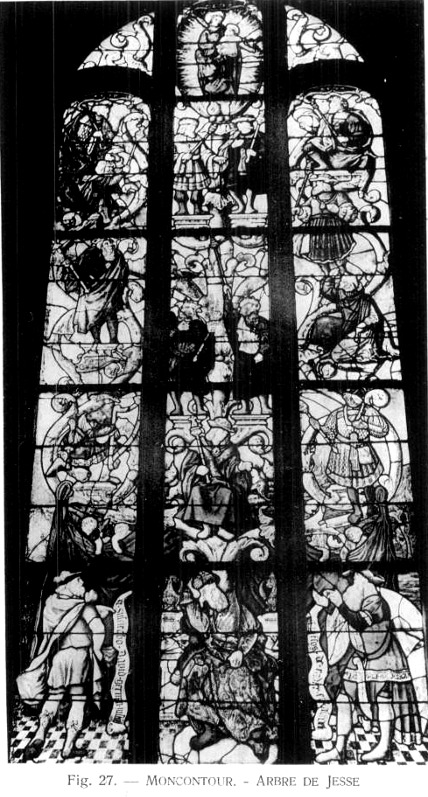

VI. — Arbre de

Jessé.

L'arbre de Jessé est l'un des sujets les plus anciens adoptés par les

maîtres verriers. On le rencontre, comme l'on sait, dès le XIIème siècle à Saint-Denis, où peut-être il prit naissance sous sa forme actuelle, à Chartres et à

York [Note : Sur les débuts de l'arbre de Jessé, cf. Arthur Watson : The Early

Icono graph of the Tree of Jesse, Oxford, 1934]. M. Male, qui a particulièrement

étudié ce sujet, indique que les confréries de l'Immaculée Conception offraient

souvent à leur église l'arbre de Jessé. En Champagne, notamment, il fait l'objet

d'une foule de vitraux datant tous du début du XVIème siècle [Note : E. Male.

L'art religieux à la fin du Moyen Age, p 216. Parfois, au lieu d'un vitrail,

c'était une statue de la Vierge entourée d'un arbre de Jessé sculpté. On en

rencontre beaucoup en Bretagne à N.-D. de Crenenan à Saint-Thegonnec, à

Locquirec, à Berven par exemple. Nous en mentionnerons dans les Côtes-du-Nord

(aujourd'hui Côtes-d'Armor) deux particulièrement remarquables à Trédrez et

N.-D. de Confort en Berhet. En Bretagne, Jessé était tellement populaire que son

nom fut donné comme prénom]. Il en est de même dans l'Ile de France, en

Beauvaisis, où l'on trouve l'un des plus beaux, celui d'Enguerand le Prince, à

Saint Etienne de Beauvais [Note : Ce vitrail aurait été exécuté d'après un

carton de Dürer. V. Docteur V. Leblond : L'art et les artistes en Ile de France

au XVIème siècle, Paris et Beauvais, 1921] ; en Normandis enfin, où ils ont fait

l'objet d'une étude approfondie de M. J. Lafond. En Bretagne, également, il

subsiste encore un assez grand nombre de vitraux représentant l'arbre de Jessé,

tous du XVIème siècle. Outre Moncontour, nous citerons les verrières de Vitré,

Moullins, Beignon, Ploërmel, Férel [Note : vitrail restauré par les soins des

maîtres verriers rennais Rault], Guern (N. D. de Quelven), Melrand (chapelle de

Locmaria), Stival, Le Faouët (Saint-Fiacre), Langonnet (La Trinité), Kerfeunten,

Paule (chapelle de Lansalaun), Missillac, La Ferrière. Il existe également de

nombreux fragments, notamment à Canihuel, Locquenvel, Plouguenast, Gausson, aux

Iffs, à la Martyre, à Kergoat, etc.

La formule suivie par les verriers bretons

est celle des graveurs des Pays-Bas [Note : Il est à remarquer que, précisément

à Saint Fiacre du Faouët, il existe également un vitrail de la Sainte Parenté,

mais non sous forme d'arbre]. Les rois, ascendants de la Vierge, se jouent dans

les branches de l'arbre sortant de la poitrine de Jessé assis sur son trône et

généralement encadré d'Isaïe et de Jérémie. Au sommet, dans une gloire, la

Vierge tient l'Enfant. Le plus ancien de ces vitraux subsistant en Bretagne

semble être celui de la chapelle de l'Hôpital de Vitré, datant des premières

années du XVIème, et dont les personnages rappellent ceux d'Israël van Meckeln.

Cependant, à Saint Fiacre du Faouët, nous trouvons une formule un peu

différente. L'arbre de Jessé occupe seulement la partie centrale du vitrail, et

Jessé n'est plus encadré des prophètes. Au dessus de lui, six rois seulement ;

puis, au sommet, ce n'est plus la Vierge et l'Enfant, mais le Christ en croix

entre la Vierge et saint Jean. Dans chacune des lancettes de côté, trois

panneaux représentent chacun deux des apôtres. Cette formule se rapproche

beaucoup plus des enluminures anciennes des manuscrits.

A Kerfeunten, également,

l'arbre de Jessé, dû à Gilles Le Sodec, se termine par le Christ en croix entre

la Vierge et saint Jean-Baptiste ; mais ici les apôtres n'existent plus et

l'arbre s'étend sur les trois lancettes de la maîtresse vitre.

Enfin,

mentionnons que, dans la jolie chapelle de Locmaria en Melrand la Vierge, qui

vraisemblablement était au sommet du tympan de l'arbre de Jessé, a été remplacée

par la colombe du Saint Esprit.

Revenons au vitrail de Moncontour. Il

renferme treize panneaux dont quatre ont été entièrement refaits ; ce sont de

bas en haut :

1° - En bas, au centre, Jessé est assis sur un banc blanc avec

ornements d'or devant une draperie rouge, s'étendant également devant Isaïe et

Jérémie et soutenue par deux angelots. Il porte une toque violette et un riche

manteau damassé or, dont une manche est violette et l'autre verte et bleue. De

sa poitrine s'élève le tronc de l'arbre.

2° - A droite, Isaïe avec une belle

barbe blanche. Il est vêtu d'un manteau violet à bordure d'or sur lequel est

passée une écharpe rouge servant d'attache à un coutelas argent et or. Son

chapeau est noir et blanc, le bas de sa tunique rouge à bordure or et les

manches vertes, ses chausses bleues. Tout le bas de ce panneau a été refait

presqu'entièrement. Devant lui un phylactère avec l’inscription: « Et flos de

radice ejus ascendet » (Isaïe. Chapitre XI, verset I).

3° - De l'autre côté,

Jérémie, entièrement refait, avec un phylactère, également moderne, portant « Et

suscitabo David germen justum » (Jérémie. Chapitre XXXIII verset 15).

4° - Au

dessus de ce dernier personnage, David jouant de la harpe, qui ne se trouve pas

ainsi au dessus de Jessé comme à l'ordinaire. Il porte une robe bleue, bordée

d'un galon or à pierreries, avec ceinture verte, manches à crevés blancs à

l'avant bras et col de fourrure. Ses chausses sont rouges, ses bottes jaunes et

sa harpe d'or.

5° - Au centre, au-dessus de Jessé, un roi entièrement

moderne.

6° - Faisant pendant à David, un roi, en toque rouge, à figure

caricaturale, porte une robe rouge et or bordée d'or, avec aumonière argent et

or pendue à une ceinture violette, des chausses et souliers violets. Le travail

très curieux du verre doublé formant la robe est visible de l'extérieur.

7°

- Au dessus de celui-ci, roi coiffé d'une calotte blanche à mentonnière, et vêtu

d'une robe verte et d'un manteau violet.

8° - Au centre du troisième rang,

deux rois. Celui de gauche porte une robe verte à ceinture rouge, des chausses

rouges et un manteau violet ; celui de droite une robe blanche à manches vertes

et rouges, un manteau violet et des chausses jaunes.

9° - A gauche de ce

panneau, un roi en robe verte brodée d'or à manches à crevés, manteau rouge et

bas violets.

10° - Au quatrième rang, à gauche, roi portant une robe rouge à

billettes jaunes, un manteau violet à manches vertes, des chausses rouges et des

bottes jaunes.

11° et 12°- Ces deux panneaux sont modernes.

13° - La

Vierge en robe rose violacée et manteau bleu.

L'ensemble de l'arbre, d'une très

belle composition, se détache sur fond bleu

(Contribution à l'étude des anciennes verrières - Société d'Emulation des

Côtes-d'Armor, 1935).

© Copyright - Tous droits réservés.