|

Bienvenue ! |

LE MONT-SAINT-MICHEL ET L'ARCHITECTURE MONASTIQUE |

Retour page d'accueil Retour "Le Mont-Saint-Michel"

Le Mont-Saint-Michel et l'Architecture Monastique.

Labyrinthe, telle est l'impression que donne à des yeux même attentifs la visite de l'Abbaye, enroulée en spirale autour du rocher. Les difficultés qu'elle offre à notre compréhension sont multiples : le resserrement de l'espace, l'imbrication des bâtiments en plan et en hauteur, leur structure interne cachée, constituent un complexe architectural qui résiste à l'analyse.

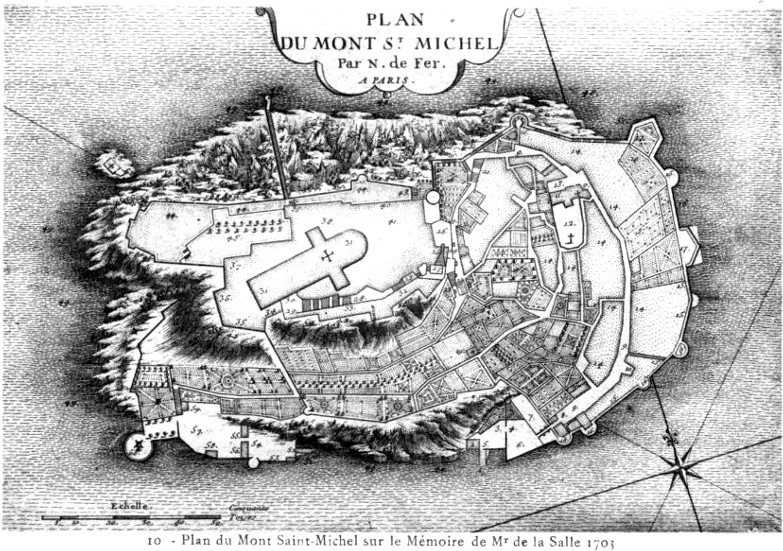

Pour s'orienter plus clairement et repérer des éléments intelligibles dans ce dédale apparemment inextricable, un plan, pour nécessaire qu'il soit, ne suffit pas. Le secret est de trouver les relations profondes « entre des choses dont nous échappe la loi de continuité ».

Si l'on reprend depuis les origines la suite chronologique des Abbés bâtisseurs qui, les uns après les autres, ont apporté leur pierre sur l'îlot, une loi très nette s'en dégage. Les temps forts d'expansion sont tous marqués par la conjonction de deux personnalités de premier plan, un grand homme d'Église, un grand souverain, l'un s'appuyant sur l'autre. A chacune de ces rencontres privilégiées du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel correspond une période créatrice portant leur signature : un anneau de plus dans la spirale du monastère se cristallise et matérialise l'étape d'une croissance presque continue comme les fibres d'un être vivant que l'on voit naître, se développer, grandir, s'élargir sans cesse.

A chaque fois, l'architecture monte, réinventée. Là est sans doute l'originalité foncière du Mont, son caractère unique. Le plan bénédictin traditionnel, hérité de Saint-Gall, est ici inapplicable. Impossible, faute de place, de disposer sur les quatre côtés du cloître, cœur habituel du monastère, les divers bâtiments nécessaires à la vie quotidienne de la communauté : église, dortoir, cuisine, réfectoire, salle de travail, hôtellerie, comme le voudrait la règle. Les sujétions naturelles de tous ordres, imposées par l'exiguïté et la pente du rocher, sont telles qu'il s'avère nécessaire de transposer en verticales les données horizontales normales. La construction devient une expérience hors du commun, inédite, insolite même, une gageure. A la hardiesse de l'entreprise, sans aucun équivalent, répond la hardiesse du maître d'oeuvre, visionnaire réfléchi, calculateur du risque. Premier impératif : faire table rase des conventions, normes, définitions toutes faites, système de références habituelles. Deuxième nécessité : repenser entièrement les problèmes multiples qui se posent à la fois — implantation, organisation de l'espace, circulation, résistance des matériaux, contrebutement. Il faut concilier dans un même programme trois fonctions différentes et contradictoires que résument trois mots : contemplation, hospitalité, sûreté ; c'est-à-dire satisfaire les exigences de la clôture monastique des religieux, permettre l'ouverture à la vie extérieure pour les flots de pèlerins, enfin répondre aux soucis militaires de défense contre l'ennemi éventuel. Maison de Dieu, maison du pauvre, maison forte : triple visage, en tout innover, faire oeuvre qui jamais n'a été faite.

La loi apparente de cette création concrète, par approche lente au fur et à mesure des besoins, est l'empirisme, le pragmatisme, une liberté supérieure née de la contrainte. Les édifices se complètent, s'enchevêtrent, s'agglomèrent, se superposent. D'améliorations en métamorphoses, quatre grandes périodes se dessinent : préromane, romane, gothique, moderne.

Elles jalonnent du Xème au XXème siècle les phases principales de cette progressive éclosion qui, partant du noyau initial minuscule, Notre-Dame-sous-Terre, lui soude peu à peu de nouvelles cellules, organisées en structures concentriques : une première enveloppe apparaît aux XIème-XIIème siècles sur la face ouest, puis une seconde enveloppe, à l'époque gothique, beaucoup plus vaste et orientée en sens inverse, c'est-à-dire refermée sur le chevet de l'église haute à l'est.

Constatation remarquable : ces agrandissements successifs, en auréoles — une véritable leçon d'embryologie, dirait un professeur de médecine — obéissent à une sorte de logique interne, presque organique, qui semble tenir de la vie même sa nécessité profonde. La règle apparente, nous l'avons dit, est l'empirisme, le pragmatisme, la liberté. Mais loin d'aboutir à une prolifération mal contrôlée d'éléments disparates, hétérogènes, elle a pour conséquence une solidarité mystérieuse, merveilleusement cohérente. De toutes ces murailles refermées, puissantes, se dégage l'image d'un bloc, d'une unité reconquise.

Le lent développement du monastère, à travers ses vicissitudes et ses recherches accumulées, traduit un effort de synthèse, le respect d'un grand dessein, d'une idée supérieure comme si le socle du rocher en contenait le germe ou l'ébauche et que l'homme, par la force de l'Esprit, avait su dégager et prolonger la poussée confuse de la Nature, lui donner peu à peu sa forme définitive de sculpture maîtrisée, l'Architecture prenant possession de l'espace. « Les créations humaines, dit Valéry, se réduisent au conflit de deux genres d'ordre, dont l'un qui est naturel et donné, subit et supporte l'autre qui est l'ordre des besoins et des désirs de l'homme... ». Au Mont-Saint-Michel, le conflit se résout en harmonie souveraine.

Mais on y parvient grâce à un perpétuel ajustement « des besoins et des désirs de l'homme » à cet « ordre naturel » conditionné par les impératifs du site.

L'église préromane, dite Notre-Dame-sous-Terre, avec ses deux nefs parallèles adossées à la montagne, est un « unicum » archéologique. Le plan cruciforme de l'église haute du XIème s., avec son transept débordant, est conforme aux schémas habituels de l'époque romane. Mais la structure verticale, fondée sur un rocher aigu qu'il faut épauler par quatre cryptes : l'une pour le choeur, l'autre pour l'extrémité de la nef (Notre-Dame-sous-Terre), les deux autres pour les bras du transept, est exceptionnelle.

Le monastère roman présente des dispositions non moins paradoxales. L'architecte empile dans le même bâtiment au nord l'Aumônerie des Pauvres (Aquilon), une salle de travail-promenoir réservée aux moines, et le dortoir. C'est seulement au XIIIème s. que l'on réussit à établir un cloître, au prix de quelle habileté ! — Pendant les deux siècles précédents, les bénédictins avaient été contraints de s'en passer. Et ce cloître, pour être de plain-pied avec l'église, le dortoir et le réfectoire, se trouve suspendu au troisième étage d'un bâtiment de la Merveille, dont le premier est un cellier à provisions, le second, une salle de travail-scriptorium, deux salles qui, en principe, doivent s'ouvrir directement sur le cloître. Autre dérogation : la salle de travail (dite des Chevaliers) comporte deux cheminées. Or, la règle impose normalement un chauffoir qui soit distinct de la salle de travail.

Anomalie encore dans le second bâtiment, mitoyen de la Merveille, où se superposent trois salles dont deux sont ouvertes aux visiteurs de l'extérieur : les pauvres dans l'aumônerie, au rez-de-chaussée, les personnalités de marque dans la salle des Hôtes, au-dessus. Tandis que le troisième étage, à usage de réfectoire, fait partie de la clôture des moines. On pourrait multiplier les exemples de ces solutions architecturales révolutionnaires qui montrent à la fois le libéralisme de la règle bénédictine et la souplesse d'adaptation intelligente des maîtres d'œuvre. Invention renouvelée, tel est bien leur mot d'ordre.

L'Abbaye n'est pas seulement un résumé de la « Vie des Formes » et la démonstration de l'art de bâtir depuis les techniques les plus humbles jusqu'aux tours de force de la virtuosité la plus extrême. Elle exprime le dynamisme, l'énergie créatrice du Moyen Age et sa spiritualité, mieux qu'aucun autre monument en France et sans doute en Europe.

Réussite singulière, échappant à toute comparaison, elle incarne la qualité humaine exceptionnelle de ses bâtisseurs, « ces étonnants manieurs de forces » qu'admirait Focillon. Parmi tous les châteaux et les églises dressés sur l'horizon, les profils du Mont « sont si pressés, si hardis, si savamment combinés dans leurs parties, leurs volumes sont si spacieux et si hauts, l'équilibre qui les maintient est si robuste, enfin la distribution des masses et la poétique des effets leur assurent un tel élan que nous serions tentés de voir en eux l'œuvre d'une race plus grande et plus forte que la nôtre ».

Ampleur des proportions mais respect de l'échelle. Sens du colossal, mais esprit de mesure.

Nous avons tenté de rendre sensibles, au moyen de quatre maquettes réduites correspondant à quatre époques déterminées : an mille, 1100, 1700, 1966, les principales phases de l'épanouissement du monastère depuis les origines jusqu'à nos jours.

Ces maquettes schématiques ne sont pas des jeux de construction. Elles démontent et démontrent l'emprise progressive des bâtiments sur le rocher. Elles s'efforcent, l'une après l'autre, d'analyser avec le maximum de clarté et de prudence archéologique, le lent processus qui a abouti à faire du Mont-Saint-Michel un chef-d'œuvre unique dans l'architecture monastique.

La première constitue le noyau initial de l'époque préromane (vers l'an mille).

La seconde, l'essentiel de l'Abbaye romane, imbriqué autour et au-dessus du noyau antérieur (vers l'an 1100).

La troisième donne l'état de développement complet du monastère roman (XIème-XIIème s.) et du monastère gothique (XIIIème-XVIème s.), tel qu'il se présente encore presque intact en 1700.

La quatrième (état actuel) indique les modifications, les destructions et les restaurations survenues depuis deux siècles et demi. (F. E.).

Voir ![]() "Différentes

maquettes du Mont-Saint-Michel"

"Différentes

maquettes du Mont-Saint-Michel"

© Copyright - Tous droits réservés.