|

Bienvenue ! |

MOREAU (Jean-Victor) |

Retour page d'accueil Retour Ville de Morlaix

|

|

Jean-Victor MOREAU, né à Morlaix le 11 août 1763. Il fait ses études de droit à Rennes. A l'armée du Nord, en 1792, il se distingue en Belgique et en Hollande. Son avancement est rapide, général de brigade en 1793, général de division en 1794. A la tête de l'armée du Rhin-et-Moselle, en 1796, il passe le Rhin et poursuit les Autrichiens jusqu'à l'Isar. Au retour, il fait une magnifique retraite. Destitué en 1797, il est envoyé en sous-ordre à l'armée d'Italie, en 1799. En 1800, à la tête de l'armée du Rhin, il fait la brillante campagne d'Allemagne qui se termine par la belle victoire de Hohenlinden. Mêlé à une conspiration en 1804, il est arrêté et condamné à la prison. Il passe en Espagne, puis aux Etats-Unis où il reste jusqu'en 1813. Il revient, cédant aux propositions des Alliés contre la France. Il se trouve avec eux à la bataille de Dresde, le 26 août 1813. Blessé mortellement, il expira le 2 septembre 1813. |

I. PREMIÈRES ANNÉES - L'ÉTUDIANT LIBÉRAL - LE GÉNÉRAL DE LA RÉVOLUTION.

Jean-Victor Moreau naquit à Morlaix le 11 août 1763. Celui qui devait illustrer son nom sur les champs de bataille de l'Europe fut d’abord destiné au barreau par son père, avocat distingué ; cependant, un penchant irrésistible l'entraînait vers la carrière des armes, et, à l’insu de sa famille, il s’enrôla dans un régiment. Mais son père racheta son congé et, bon gré mal gré ; il dut reprendre ses études, si bien que, quelque temps avant la Révolution, il était prévôt de droit à Rennes.

« Ce vétéran des écoles, dit Crétineau-Joly, qui, depuis sept ans, n’avait pas encore eu le temps de se faire avocat, avait su par l’aménité de ses manières, son courage et sa fermeté, se créer une clientèle de tous ses compagnons d’études » (Histoire de la Vendée militaire, continuée par le R. P. Drochon, t. III, p. 28).

Le Parlement de Rennes était, à cette époque, en lutte ouverte avec la cour ; Moreau prit le parti de la magistrature locale et fut bientôt surnommé le général du Parlement. Celui-ci, qui faisait la guerre des rues avant de commencer ses brillantes campagnes, entreprit, à la tête des élèves en droit, une active propagande ; plus d’une fois ceux-ci en vinrent aux mains avec les défenseurs de la noblesse, qui avaient pris le parti de la cour, et le sang coula moine dans plusieurs rencontres.

Quelque temps après, le Parlement de Rennes ayant refusé à son tour de suivre le roi dans la voie libérale où il semblait s’engager, et de recevoir les lettres-patentes du 3 novembre 1789, lui enjoignant d’enregistrer les lois votées par l'Assemblée nationale, le Comité des jeunes patriotes qu’inspirait Moreau voua ce même Parlement à l’exécration publique, et Moreau, se levant de son siège de président, s’écria : « Puisse le Parlement ne jamais oublier que la volonté du peuple est imprescriptible ! … Qu’ils soient citoyens et nous leur pardonnerons ! ». C’était toujours la cause du peuple qu’il croyait servir ; il avait changé de camp sans changer de principes.

On le vit alors à la tête des attroupements organisés à Nantes et à Rennes ; il présida la confédération de la jeunesse bretonne à Pontivy et commanda même une compagnie de canonniers formée par lui dans la garde nationale de Rennes.

Il sollicitait vainement un grade subalterne dans la gendarmerie lorsque Petiet, procureur général syndic du gouvernement, le fit nommer commandant du 1er bataillon des volontaires d'Ille-et-Vilaine.

A cette époque où la guerre était sur toutes les frontières, où l’émigration avait dégarni les cadres, on avait besoin d'officiers et de généraux ; aussi Moreau, qui avait fait preuve de solides qualités, franchit-il rapidement les premiers échelons de la hiérarchie militaire. Général de brigade en 1793, il était promu général de division la même année, sur la proposition de Pichegru.

Lorsque ce général élabora au printemps de 1794 son plan de campagne contre les Anglo-Autrichiens du duc d'York et de Clerfayt, Moreau fut chargé de partir de Lille avec le général Souham et 50.000 hommes, de se porter sur Menin et Courtray, de s’en emparer et de retenir Clerfayt pendant que Pichegru accablerait les Anglais.

Moreau dessina son mouvement le 26 avril et investit Menin, tandis qu’il confiait à Souham le siège de Courtray, rapidement terminé par la capitulation de cette place. Le général autrichien songea alors à couper Moreau de ses communications avec Lille et, sans prendre garde aux dangers que pouvait lui faire courir son infériorité numérique, il vint se poster, le 28 avril, avec 18.000 hommes à Moucroën, dans une position à laquelle on accédait par cinq défilés, défendus par une formidable artillerie. Moreau, ramenant une partie de ses troupes sur ses communications menacées, marcha sur Moucroën afin de prévenir l’ennemi ; au lieu d’être assailli, ce fut Moreau qui se fit l’assaillant. Les positions de Clerfayt furent emportées et les Autrichiens mis en déroute : 1.200 hommes, 84 officiers, 33 canons, 4 drapeaux et 500 fusils restèrent entre nos mains. La capitulation de Menin fut le couronnement de cette brillante victoire (30 avril).

Cependant, Clerfayt, pour qui sa jonction avec le duc d'York était d’une importance capitale, se rabattit sur Courtray, le 10 mai, mais Souham rentra dans la place après avoir détaché Macdonald vers Menin, et celui-ci, passant la Lys, tourna Clerfayt et lui infligea une défaite complète.

Moreau avait brillamment conduit l’opération dont il avait été chargé, aussi, lors du départ de Pichegru, appelé sur la Sambre, fut-il placé à la tête de l’armée du Nord.

Clerfayt s’étant dirigé sur Werwick tandis que l’armée anglaise se portait sur Tourcoing pour opérer sa jonction avec lui, Moreau prit rapidement ses dispositions pour faire avorter cette combinaison. Restant lui-même devant Clerfayt pour ralentir sa marche, il détacha Souham vers Tourcoing tandis que le général Bonnaud couvrait ses communications avec Lille.

Retardant Clerfayt à Werwick, il l’empêcha d’arriver à Lincelles le jour convenu avec le duc d'York. Pendant ce temps le général autrichien de Bush, qui avait réussi à s’emparer de Moucroën, subit un échec, et le général Otto, qui se trouvait à Tourcoing, se morcela pour le secourir.

Pendant que les Autrichiens étaient ainsi arrêtés et battus, le duc d'York s’avançait sans rencontrer Clerfayt. Bien plus, ce fut à Souham qu’il se heurta. Une vive bataille s’engagea ; elle se changea en déroute pour les Anglais et le duc d'York ne dut son salut qu’à la vitesse de son cheval.

Quand Pichegru vint reprendre son commandement, la première campagne était terminée.

Ainsi replacé à la tête de son corps d'armée, Moreau entreprit le siège des places maritimes. Le 1er juin, il investit la ville d'Ypres et s’en empara le 17 après douze jours de tranchée ouverte ; Bruges succomba le 29, Ostende et Nieuport, dans le courant de juillet.

Cependant, la Convention, dans un de ces moments de fièvre révolutionnaire où elle édictait ses lois sous la menace des clubs et de la rue, avait décrété qu’il ne serait plus fait de quartier aux soldats anglais. Malgré cette mesure odieuse, Moreau fit grâce à la garnison de Nieuport.

Bien que cet acte de clémence honorât la générosité du vainqueur et sauvât la vie à 6.000 Français prisonniers qui eussent été victimes de représailles, il faillit coûter la vie à Moreau. Malgré le rapport du conventionnel Lacombe Saint-Michel, délégué à l’armée du Nord, qui disait avoir assisté à la reddition de la place et approuvé la conduite de Moreau, celui-ci fut dénoncé à la tribune, le 8 thermidor, par Robespierre, qui demanda sa tête. Comme un député ripostait que le général avait ainsi conservé 6.000 soldats à la République, « Qu’importent 6.000 hommes, répondit Robespierre, quand il s’agit d’un principe ! ».

Le lendemain, Robespierre fut décrété d’accusation et renversé du pouvoir, mais le régime qu’il personnifiait lui survécut quelque temps encore en province, et le jour même où, pour cerner le fort de l'Ecluse, Moreau guidait ses soldats dans l'île de Catzaud, sous le feu des batteries anglaises, les révolutionnaires de Brest envoyaient à l’échafaud, comme aristocrate, son père, que sa bonté avait fait surnommer par les habitants de Morlaix le Père des Pauvres, et dont le seul crime était d’avoir voulu conserver une partie de leurs biens à quelques émigrés.

Ainsi frappé dans ses plus chères affections, le jeune général ne vit plus la patrie que dans les camps, mais il n’en continua pas moins à la servir aussi glorieusement.

Après les victoires de Jourdan sur l'Ourthe et sur le Roër, il s’avança jusqu’à Venloo pour lier les deux ailes de l’armée, repoussa vivement la garnison dans une sortie et, par son attitude résolue, obligea le commandant à capituler.

Lorsque Pichegru, malade, quitta l’armée après la prise de Nimègue, ce fut Moreau qui, pour la seconde fois, le remplaça.

« L’armée française se trouvait alors dans le plus déplorable dénuement ; elle avait passé sept mois dans la boue, dans l’eau, dans les marécages ; sans souliers, sans vêtements et presque sans pain, nos soldats erraient découragés sur le sol glacé qu’ils avaient conquis et dont ils étaient les maîtres les plus indigents » (capitaine Perret).

Moreau eût voulu faire prendre à l’armée ses quartiers d’hiver, mais les représentants en mission avaient projeté une attaque sur les îles de Bommel et de Bethuwe ; Moreau ne fut pas écouté et l’émigré hollandais Daendels, dont la Convention avait fait un général français, se fit fort de débarquer dans l'île de Bommel. Quatre compagnies de grenadiers ,passèrent le Wahal, enclouèrent les canons, mais durent se rembarquer aussitôt devant les forces supérieures de l’ennemi ; l’attaque du fort Saint-André fut plus malheureuse encore.

Devant ces insuccès répétés il fallut bien se résoudre à faire prendre à l’armée ses quartiers d'hiver autour de Bréda et de Grave dont on fit le blocus.

Cependant, l'hiver se faisant, cette année-là, d’une rigueur exceptionnelle, Pichegru, qui reprenait son commandement, voulut en profiter, et l’armée, après quelques jours de repos, reprit sa marche en avant. Les rivières et l’es canaux, gelés profondément, furent franchis sans difficultés ; les villes, surprises, capitulèrent ; en une campagne de quelques jours, toute la Hollande fut conquise. Le plus beau fait d’armes revint à la cavalerie de Moreau, ce fut la prise d’assaut de la flotte hollandaise, retenue par les glaces entre la West-Frise et l’île du Texel.

II. MOREAU EN HOLLANDE — LA COMPAGNIE DE 1796 — RETRAITE SUR LE RHIN.

Lorsqu'à la fin de 1795, Pichegru fut appelé au commandement de l’armée de Rhin-et-Moselle, Moreau le remplaça à la tête de l’armée du Nord. Là encore, il devait se heurter aux prétentions du gouvernement révolutionnaire établi en Hollande par la Convention et qui prétendait lui imposer ses volontés. Il y résista avec fermeté ; traçant lui-même son plan d’opérations, il chargea les généraux Daendels et Dumoriceau de le signifier au Comité batave avec ordre de s’y conformer et de lui rendre Compte sous huit jours des mesures prises pour son exécution.

|

|

Mais, Pichegru, qui déjà négociait avec le prince dé Condé et les Anglais, compromit le succès du passage du Rhin effectué par Jourdan, à Düsseldorf ; il se jeta qu’une division au delà du fleuve, et laissa Clerfayt s’emparer d'Heidelberg, point essentiel où se croisent les routes qui se rendent de la vallée du Haut-Rhin dans celles du Neckar et du Mein. Ces revers, qui mettaient en lumière ou l’incapacité de Pichegru ou sa trahison, le firent remplacer par Moreau qui avait montré en Hollande une prudence, une fermeté et un sang-froid extraordinaires. Moreau devait combiner ses opérations avec celles de Jourdan et de l’armée de Sambre-et-Meuse. La situation, un instant compromise, fut rapidement rétablie ; à peine placé à la tête d’une armée battue par Würmser, il força ce dernier dans son camp près de Frankenthal et le repoussa jusque sous Manheim, puis, profitant de la diversion de Jourdan à Düsseldorf, il résolut de passer lui même le Rhin à Strasbourg. A cet effet, et pour retenir sur Manheim l’attention du général autrichien Latour, il concentra une partie de son armée en face de cette place, puis, ayant couvert les routes de ses équipages, entre Landau et Huningue, il dirigea le reste de ses troupes vers Strasbourg, répandant le bruit qu’elles se rendaient en Italie pour soutenir Bonaparte, et, afin d’accréditer davantage encore cette opinion, il fit préparer des vivres en Franche-Comté. |

Le 23 juin, 53.000 hommes étaient réunis dans le polygone de Strasbourg sans que le secret eût transpiré ; les portes de la ville furent fermées pour qu’on ne pût donner à l’ennemi l’avis du passage ; en trois heures tout fut disposé ; des bateaux furent amenés dans le grand bras du Rhin et 2.000 hommes, jetés dans l’île d'Ehrlen-Rhein, en chassèrent l’ennemi ; puis les petits ponts qui joignent cette île à la rive droite furent franchis, et Kehl emporté à la baïonnette. Pendant ce temps un pont de bateaux était jeté sur le fleuve et, le 25 juin, toute l’armée française était sur la rive droite du Rhin.

Ce passage du Rhin par Moreau est regardé à bon droit comme une des plus belles opérations de ce genre.

Bien que toutes ses forces ne fussent pas encore réunies, Moreau eût pu accabler en détail tous les petits Corps autrichiens, surpris, qui battaient en retraite ; il préféra attendre l’arrivée de Gouvion Saint-Cyr qu’il avait laissé en face de Manheim. Celui-ci le rejoignit le 30 juin. L’armée française formait alors une masse de 71.000 hommes, l’aile gauche sous Desaix, le centre sous Gouvion Saint-Cyr et la droite sous Férino. Moreau se mit aussitôt en marche, mais avec la plus grande circonspection, dans un pays inégal, coupé de bois et creusé par les torrents.

Le 3 juillet, il était à Rastadt, en face du général autrichien Latour. Il l’attaqua le 5 juillet ; les petits ouvrages qui couvraient la place furent enlevés rapidement, mais le feu de l’artillerie et la nombreuse cavalerie autrichienne ne lui permirent qu’avec peine de déboucher dans la plaine. Moreau, qui sentait ses troupes fatiguées, resta sur les positions conquises et attendit jusqu’au 9 juillet pour recommencer l’attaque. Ces quatre jours perdus donnèrent à l'archiduc Charles le temps d'accourir et permirent à l’ennemi de lutter à chances égales. Les deux adversaires se livrèrent bataille à Ettlingen ; la victoire ne fut pas décisive, mais le soir, les Autrichiens se replièrent vers le haut Neckar. Moreau les suivit pas à pas. Après plusieurs combats sanglants livrés à Stuttgard, le 18 juillet, à Canstadt, le 21, et à Berg, le 22, il passa le Neckar, s’enfonça dans les défilés de l'Aile, les franchit et atteignit le Danube dans les premiers jours d’août.

L’archiduc Charles faisait toujours retraite devant lui. Tout à coup, laissant 36.000 hommes en face de Moreau, il se rabattit brusquement sur Jourdan qui pressait vivement le général Wartensleben, le battit et le força à battre en retraite.

En exécutant ce mouvement hardi, l'archiduc Charles fournissait à Moreau l’occasion d’en faire un semblable, mais celui-ci, ignorant la situation exacte de l’ennemi, perdit plusieurs jours dans l’inaction. Quand il apprit enfin le mouvement opéré, il essaya d’attirer l'archiduc à lui et de le harceler, mais celui-ci, prévoyant que la retraite de Jourdan entraînerait celle de Moreau, n’abandonna pas l’armée de Sambre-et-Meuse, et quand Moreau se décida à agir avec vigueur, il était trop tard, Jourdan avait été ramené sur le Rhin et l’archiduc revenait sur le Neckar pour lui barrer la route.

Dans ces conditions, il n’y avait plus qu’à se retirer le plus vite possible pour ne pas être coupé de ses communications. La situation de Moreau était, en effet, des plus périlleuses ; engagé au milieu de la Bavière, il était obligé de repasser la Forêt Noire pour rentrer en France, ayant en tête le général Latour et 36.000 Autrichiens, et s’exposant à avoir en queue les 30.000 hommes de l'archiduc Charles.

Dépourvu du vaste et ardent génie que Bonaparte déployait en Italie, Moreau était, en revanche, une âme ferme et inaccessible il ce trouble dont les âmes vives sont quelquefois saisies. Il commandait une superbe armée de 65.000 hommes, dont le moral n’avait été ébranlé par aucune défaite, et qui avait dans son chef une entière confiance. Appréciant une pareille ressource, il ne s’effraya pas de sa position et résolut de reprendre tranquillement sa route (Thiers, Histoire de la Révolution française).

Le 11 septembre, la retraite commença ; il franchit le Lech, puis l'Iller, et remonta le Danube en s’appuyant au fleuve par une de ses ailes ; ses parcs et ses bagages marchaient devant lui, sans confusion, tandis que l’arrière-garde repoussait chaque jour l’avant-garde de Latour qui le suivait pas à pas sans oser l’entamer.

Sentant la force morale qu’une victoire donnerait à ses troupes, il attendit Latour à Biberach, le 2 octobre, pénétra dans toutes ses positions, le jeta dans la Riss et lui enleva 4.000 prisonniers, 2 drapeaux et 18 canons.

Mais sa ligne de communications allait être coupée, Moreau continua sa retraite, força le Val d'Enfer et achemina ses bagages par la route des villes forestières vers Bâle et Huningue. Le 12 octobre, son armée déboucha enfin dans la vallée du Rhin plutôt dans l’attitude d’une armée victorieuse que dans celle d’une armée en retraite, mais, reconnaissant l’impossibilité de percer sur Kehl, il obliqua vers le Sud et fit passer Desaix par le pont de Brisach, tandis que lui-même rentrait en Alsace par Huningue. Le 25 octobre, l’armée française avait repassé le Rhin, et, loin de laisser des traînards ou des prisonniers, derrière lui, il rentrait en France ramenant 7.000 prisonniers, 18 canons et plusieurs drapeaux ; il mettait en sûreté l’armée qu’on lui avait confiée, demeurait maître de toute la ligne du Rhin et de tous les défilés qui ouvraient le territoire de l'Empire. Combien de victoires ne valent pas cette admirable retraite !

Cependant, en Italie, les succès de Bonaparte étaient arrêtés par la supériorité numérique des Autrichiens, et bien qu’il eût ses flancs et ses derrières libres, il manquait de forces suffisantes pour poursuivre sa marche en avant.

Il demandait 15.000 hommes ; Carnot décida de lui en donner le double et les demanda à Moreau. Celui-ci, qui s'était ménagé un Corps de réserve, s'imposa les plus durs sacrifices pour qu'il fût passablement équipé et en état de partir au premier signal. Cependant, son armée était la plus malheureuse, car elle ne pouvait, comme les autres, vivre aux dépens de l'ennemi, et la pénurie des finances empêchait de subvenir à ses besoins. Le désintéressement et le dévouement dont il fit preuve en cette circonstance lui font le plus grand honneur.

L'armée du Rhin était rendue dans ses cantonnements à Strasbourg, lorsque la nouvelle des progrès du général Bonaparte en Italie fit sentir à Moreau l'importance de reprendre l'offensive. Il prit immédiatement ses dispositions pour passer le Rhin.

Le 19 avril 1797, au point du jour, les bateaux qui devaient servir au passage furent amenés à Strasbourg, et, le 20, les troupes franchissaient le fleuve en face de Diersheim. Cependant, l'ennemi avait occupé ce point solidement. Trois fois, le village fut pris, perdu et repris. A la fin, les Autrichiens, ayant réussi à l'incendier, en débusquèrent les Français, mais Moreau fit alors charger sa cavalerie, et l'ennemi dut se retirer en désordre dans la plaine. Désormais, le passage était assuré ; le pont, commencé à 8 heures du soir, fut achevé dans la nuit. Moreau ne quitta pas les travailleurs que sa seule présence animait. Le lendemain, toute l'armée se trouvait sur la rive droite du Rhin.

Quand l'ennemi s'aperçut du passage des Français, il tenta en vain de les rejeter dans le fleuve ; toute la journée, les deux partis se canonnèrent vivement: Moreau lui-même, exposé à un feu violent, eut un cheval tué sous lui. A la fin, une brillante charge de cavalerie décida de la victoire ; l'armée autrichienne battit en retraite. Moreau allait poursuivre sa marche victorieuse,. et déjà il s'était emparé. de Kehl, lorsqu'il fut arrêté par les préliminaires de paix de Léoben.

III. DISGRÂCE DE MOREAU — CAMPAGNE D'ITALIE — LE 18 BRUMAIRE.

Sur ces entrefaites, Moreau perdit son commandement à la suite d'un événement qui laissa soupçonner, sinon sa complicité avec Pichegru, du moins sa faiblesse pour les fautes et les trahisons de son ancien chef et ami.

|

|

Au commencement de la campagne de 1796, on avait saisi dans les fourgons du général autrichien Kinglin une correspondance chiffrée qui révélait les intelligences de Pichegru avec le prince de Condé et le ministre anglais Wickham. Moreau, qu'une vieille amitié unissait à Pichegru, hésita longtemps avant de la communiquer au Directoire. Enfin, devinant l'issue de la lutte qui s'engageait entre celui-ci et les Conseils, et sentant que son silence le perdrait sans sauver Pichegru, pressé d'ailleurs par son chef d'état-major, Lajolais, il écrivit une lettre confidentielle au directeur Barthélemy qui devait lui-même être proscrit quelques semaines plus tard, lors du coup d'Etat du 18 fructidor. La réserve de Moreau parut suspecte ; les vainqueurs de cette journée lui retirèrent son commandement et le rappelèrent à Paris. Moreau attendit avec résignation que la patrie eût besoin de ses services. Il n'attendit pas longtemps. Sur toutes les frontières, les revers succédaient aux revers. Au mois d'avril 1799, il reçut le titre d'inspecteur général avec mission de préparer les plans de campagne et les opérations défensives et offensives. Le moment vint bientôt où sa présence aux armées fut indispensable. Hoche et Marceau étaient morts, Bonaparte, Kléber, Desaix étaient en Egypte ; Moreau restait seul ; il fut proposé pour commander en chef en Italie. Barras lui préféra l'incapable Schérer. Moreau accepta noblement un commandement subalterne dans une armée qu'il aurait dû commander en chef. |

Le 26 mars, l’armée tenta de forcer la ligne de l'Adige ; seule, l’aile gauche que commandait Moreau réussit à passer le fleuve ; elle ne put continuer ses succès par suite de l’échec de la droite et du centre de Schérer. Moreau conseilla alors à celui-ci de s’appuyer sur lui pour franchir l'Adige. Schérer ne voulut rien entendre ; il rappela Moreau sur la rive droite pour recommencer l’attaque trois jours après ; l’échec fut complet. Le général Kray en profita pour prendre l’offensive ; débouchant de Vérone, il se prépara à tomber sur le flanc de Schérer. Les deux armées se rencontrèrent à Magnano le 5 avril. Malgré les prodiges de Moreau, Kray culbuta notre centre ; seule, l'héroïque contenance du vainqueur de Biberach l’empêcha de poursuivre ses succès. Néanmoins la bataille était perdue. Malgré Moreau qui conseillait d’attendre le lendemain afin d’éviter le désordre d’une retraite de nuit, Scherer se retira immédiatement.

Le 6, il se repliait derrière la Molinella, le 7, derrière le Mincio, puis derrière l'Oglio et enfin, le 12, derrière l'Adda. Puis, abandonnant l’armée, réduite à 36.000 hommes, contre Mélas et Souwaroff victorieux, il donna sa démission et transmit le commandement à Moreau auquel sa retraite précipitée avait fait une position désastreuse.

La nomination de Moreau enflamma tous les coeurs et remplit l’armée de confiance, mais il était trop tard. Le 28 avril, Souwaroff franchissait à son tour l'Adda et se rencontrait à Cassano avec l’armée française. Enveloppée par les Russes, la division Sérurier tout entière dut mettre bas les armes. Moreau s’épuisa en vains efforts pour la sauver, il fallut battre en retraite ; toutes les places fortes capitulèrent, et l’armée, réduite à 20.000 hommes, se retira sur Coni pour attendre Macdonald qui arrivait avec l’armée de Naples.

C'est avec cette poignée de braves que Moreau entreprit de se retirer. Cet homme rare ne perdit pas un instant ce calme d’esprit dont la nature l’avait doué. Réduit à 20.000 soldats, en présence d’une armée qu’on aurait pu porter à 90.000 hommes si on avait su la faire marcher en masse, il ne s’ébranla pas un instant. Ce calme était bien autrement méritoire que celui qu’il déploya lorsqu’il revint d'Allemagne avec une armée victorieuse, et pourtant il a été beaucoup moins célébré (Thiers, Histoire de la Révolution française).

Moreau s’attacha à couvrir Milan afin de permettre d’évacuer les parcs et les bagages et de laisser aux membres du gouvernement cisalpin et à tous les Milanais compromis le temps de se retirer sur les derrières de l’armée. Après avoir passé deux jours à Milan, il se remit en marche pour repasser le Pô, et, afin de se maintenir en communication avec la France et avec la Toscane par où s’avançait l’armée de Naples, il occupa les montagnes de Gènes. Puis, mettant à profit le temps que Souwaroff perdait à se faire décerner à Milan les honneurs du triomphe, il dirigea l’attirail de l’armée vers la France et alla s’établir près d'Alexandrie au confluent du Tanaro et du Pô ; puis il attendit avec sang-froid les mouvements de Souwaroff.

Celui-ci s’avançait lentement à la tête d’une armée de 100.000 hommes. Après quelques jours d'hésitation, il tenta le passage du Pô sur la gauche. Moreau le repoussa, mais l’hésitation même des Russes l’inquiétait. Craignant que Souwaroff n’eût laissé devant lui qu’un faible Corps et qu’il ne se fût rabattu avec toutes ses forces sur Macdonald et l’armée de Naples il se replia sur la rivière de Gênes.

Bientôt, grâce à son sang-froid, Moreau eut ramené ses 20.000 hommes sans se laisser entamer une seule fois, et en contenant, au contraire, les Russes partout où il les avait rencontrés.

Cependant, Macdonald, qui avait perdu un temps précieux en Toscane, avait essuyé une défaite complète les 17, 18 et 19 juin sur les bords de la Trebbia. Au lieu d’une armée de secours sur laquelle il comptait, Moreau n’était rejoint que par des Corps en déroute. Dans la situation critique où il se trouvait, il ne perdit cependant pas courage, et il se préparait à une résistance désespérée lorsque, encore une fois, il fut sacrifié à des préoccupations politiques.

Il déplaisait aux chauds patriotes à cause de son attitude au coup d'Etat du 18 fructidor. Quand ceux-ci arrivèrent au pouvoir, Moreau, qui, par sa fermeté et sa présence d’esprit, venait de préserver la France d’une invasion, fut remplacé par Joubert.

Comme on ne pouvait le laisser sans commandement, on lui donna celui d’une prétendue armée du Rhin qui n’existait pas encore. Cependant, il ne quitta pas son poste ; il sentait la nécessité d’agir avant que toutes les places eussent capitulé, mais les ordres du Directoire lui prescrivaient d’attendre Joubert. Ce jeune et brillant général arriva bientôt, et le 15 juillet 1799, Moreau lui remit à Gènes le commandement de l’armée d'Italie. Joubert montra pour son illustre prédécesseur une grande déférence, et le pria de rester à ses côtés pour l’assister de ses conseils. Moreau accepta noblement.

Cependant, Mantoue et Alexandrie venaient de capituler, et le général autrichien Kray venait de renforcer encore l’armée de Souwaroff. Dans un Conseil de guerre réuni par Joubert, Moreau proposa de se retirer dans les Apennins, et cet avis fut adopté à l’unanimité, mais Souwaroff nous prévint et rendit la bataille inévitable. Elle s’engagea le 15 août à Novi.

|

Dès les premiers moments de l’action, Joubert, accourant au milieu des tirailleurs pour les encourager, fut frappé mortellement d’une balle au coeur. Cet événement pouvait jeter du désordre dans l’armée ; heureusement, Moreau avait accompagné Joubert sur ce point ; il prit le commandement, rallia les soldats, brûlant de venger leur chef et les ramena sur les Autrichiens, puis, se mettant en personne à la tête des grenadiers de la 34ème demi-brigade, il chassa l’ennemi à la baïonnette et le précipita en bas du plateau de Novi. A midi, les Français étaient victorieux, mais Souwaroff n’avait pas battu en retraite ; au contraire, il se préparait à un nouvel assaut. Pendant quatre heures Moreau résista avec autant de ténacité que Souwaroff mettait de violence à attaquer. Enfin, le général Mélas, arrivant à la rescousse ; il fallut rétrograder. Dans ce mouvement, la division Watrin, enveloppée de toutes parts, se rompit et jeta le désordre dans le reste de l’armée. Ainsi découvert sur son flanc, Moreau dut à son tour battre en retraite. Un bataillon autrichien, égaré, faisant feu sur les régiments qui se retiraient, changea bientôt cette retraite en déroute inexprimable. 10.000 hommes des deux partis étaient restés sur le champ de bataille, et l'Italie était définitivement perdue pour nous. |

|

Dans cette terrible journée, Moreau avait vaillamment payé de sa personne et couru les plus grands dangers ; il avait eu trois chevaux tués sous lui et reçu dans ses habits une balle qui lui avait effleuré l’épaule, mais tout cet héroïsme s’était brisé contre l’écrasante supériorité du nombre.

Quand l’armée eut été mise en sûreté, Moreau revint à Paris avant de se rendre à l’armée du Rhin, dont le Directoire lui avait confié le commandement lors de la nomination de Joubert à l’armée d'Italie.

Les hommes qui, dans les Conseils, avaient formé le projet de renverser le gouvernement directorial pensaient que, seul, un général illustre pouvait rendre quelque considération à notre pays et à l’éclat de ses armes. Ils proposèrent à Moreau de se charger des destinées de la nation. Ne se sentant pas en état de diriger les affaires publiques, le général refusa. « Je me croyais fait pour commander aux armées, disait-il plus tard, et je ne voulais point commander à la République ».

Du reste, M. Albert Sorel, l'historien de la Révolution française, examinant les compétitions qui eussent pu s’élever alors pour la dictature, après avoir écarté Bernadotte et Pichegru et reconnu que Hoche eût fait de la France une république militaire aussi menaçante pour l'Europe que l'empire militaire de Napoléon, s’exprime ainsi sur Moreau :

Moreau eût peut-être rassuré les Anglais, mais ceux-ci auraient aussitôt prétendu le faire reculer : humilié par eux, attaqué par l'Autriche, joué par les royalistes, il fût tombé du pouvoir en ouvrant la porte aux jacobins.

La brusque arrivée de Bonaparte, revenant d'Egypte, d’ailleurs suffit à écarter toutes les candidatures. Sans vouloir connaître les plans de celui-ci, Moreau s’engagea à le servir, et le 18 brumaire, il était à cheval à ses côtés. Chargé de bloquer le Luxembourg et d’y garder les directeurs sous prétexte de veiller à leur sûreté, il parvint à arracher sa démission à Barras, sépara les deux autres directeurs, Gohier et Moulins, et leur interdit toute communication avec le dehors jusqu’au lendemain ….

Moreau reçut, peu de jours après, le commandement de l’armée du Rhin, la plus belle armée de France, celle à laquelle devait incomber le rôle décisif dans la campagne qui allait s’ouvrir.

IV. CAMPAGNE DU DANUBE — ENGEN HOHENLINDEN.

|

|

Cette armée du Rhin était formée, en majeure partie, de vieux soldats ; elle avait été traitée par le Premier Consul avec un soin tout particulier, et elle avait reçu tout ce qu’on avait pu lui envoyer en hommes et en matériel. Les divisions étaient commandées par les meilleurs officiers généraux de l’époque. Lecourbe, qui venait de donner dans la campagne de Suisse la mesure de ses talents, Richepanse, Ney, soldats heureux et d’un courage héroïque, Saint-Cyr, digne émule de Moreau, esprit profond et réfléchi, possédant toutes les qualités d’un général en chef. Malgré les instances de Bonaparte pour qu’il commençât ses opérations dès la mi-avril, Moreau n’entra en campagne que dans les derniers jours du mois. 100.000 hommes étaient prêts à franchir le Rhin. 30 000 autres étaient dispersés dans les places de Strasbourg, Landau et Mayence, ou gardaient les têtes de ponts de Bâle, de Brisach et de Kehl. Quant à la cavalerie et à l’artillerie, elles formaient une masse de 13.000 cavaliers et de 116 bouches à feu. |

L’armée était répartie en quatre Corps ; la droite, sous Lecourbe, occupait la ligne du Rhin, du lac de Constance à Schaffhouse ; le centre, sous Saint-Cyr, s’étendait autour de Neuf-Brisach ; le corps de Sainte-Suzanne occupait Strasbourg et formait la gauche ; enfin, un dernier Corps de 30.000 hommes constituait la réserve et occupait le territoire de Bâle. Moreau s’en était réservé le commandement direct afin de pouvoir donner le commandement en second au général Lahorie, son ami, auquel il ne pouvait donner la direction d’un. Corps aussi important. Kray, opposé à Moreau, occupait la Souabe avec 90.000 hommes d’infanterie, 26.000 chevaux et 300 bouches à feu. La ligne autrichienne s’étendait de Mayence au lac de Constance, formant un réseau autour du gros de l’armée sous le commandement direct de Kray et réuni en arrière des défilés de la Forêt-Noire, près de Donau-Eschingen et de Villingen ; la droite, sous M. de Sztarray, observait le cours du Rhin de Mayence à Rastadt ; le général Kienmayer couvrait le débouché de Strasbourg, en avant de la Kinzig ; Giulay, dans le Val-d'Enfer, surveillait Neuf-Brisach ; une forte avant-garde, sous l’archiduc Ferdinand, observait Bâle ; enfin le prince de Lorraine se tenait en arrière à Stokach pour couvrir les magasins de l’armée et garder les routes d'Ulm et de Munich. L’extrême-gauche, sous le prince de Reuss, occupait le Rheinthal depuis les Grisons jusqu’au lac de Constance.

Le 25 avril, Moreau, ayant préparé le passage dans le plus grand secret, franchissait le Rhin par trois imposantes têtes de colonnes et portait le gros de ses forces vers le Kinzig et le Val-d'Enfer, de manière à persuader à Kray qu’il avait l’intention de s’y engager. Celui-ci manqua pas de tomber dans le piège qu’on lui tendait ; persuadé que l’intention de son adversaire était de forcer les défilés du Val-d'Enfer, il n’hésita pas à dégarnir Stokach pour expédier des renforts à Kienmayer qui gardait ces défilés.

Mais, dans la nuit du 27 au 28 avril, Moreau, changeant brusquement la direction de ses colonnes, les faisait filer le long du Rhin, vers Neuf-Brisach. Le 1er mai, l’armée se retrouva tout entière au delà du Rhin, Sainte-Suzanne à l’entrée du Val-d'Enfer, Saint-Cyr sur l'Alh et Moreau en avant, sur la Wutach. Le soir même, Lecourbe, qui avait accompli avec autant de succès le passage du Rhin, faisait sa jonction à Schaffhouse avec les troupes de Moreau.

Pour exécuter rigoureusement le plan convenu avec le Premier Consul, et éloigner Kray du lac de Constance et des Alpes, Moreau porta Lecourbe et 25.000 hommes sur Stokach, où se trouvaient les magasins de l'ennemi et son arrière-garde, menaçant ainsi ses communications avec le Vorarlberg et le prince de Reuss, et marcha lui-même sur Engen.

Kray, apprenant le mouvement de son adversaire, et voulant sauver ses immenses magasins, rappela à lui Sztarray et Kienmayer pour les porter au secours du prince de Lorraine. Dans ce mouvement simultané, les deux armées se rencontrèrent sur plusieurs points. Dès le matin du 3 mai, Lecourbe, se portant sur Stokach, s’en empara presque sans coup férir. 4 000 prisonniers, 8 canons, 500 chevaux et les immenses magasins de l’ennemi furent le butin de cette victoire. Mais ce fut à Engen que s’engagea l’action principale.

Les divisions Lorges et Delmas, qui marchaient en avant de l'armée, délogèrent d’abord l’ennemi du village de Wolterdingen, puis, tandis que le premier enlevait la position de Maulberg, le second emportait le pic de Hohenhewen. Ainsi en possession de toutes les hauteurs qui entourent Engen, Moreau pouvait se déployer librement dans la plaine où les Autrichiens avaient massé 12.000 hommes de cavalerie. De l’autre côté du pic de Hohenhewen, Richepanse, qui soutenait un combat opiniâtre contre une partie des troupes de Kray, venait d’être enfin secouru par une partie des troupes de Saint-Cyr qui arrivaient sur le champ de bataille.

Moreau se décida alors à un coup de vigueur. Se mettant lui-même à la tête des grenadiers de la division Bastoul, il emporta le village d'Ehingen, dernier point de résistance des Autrichiens. Enfin, la nuit commençait à tomber lorsque Kray, apprenant le succès de Lecourbe, et craignant d’être tourné par Stokach, ordonna la retraite.

Cependant, ce général n’était pas résigné à se retirer sans combattre ; il s’établit dans la forte position de Moeskirch et attendit les Français. Une lutte acharnée s’engagea pour la possession des deux villages d'Heudorf et de Moeskirch, où l’ennemi avait accumulé les défenses. Ce fut Moreau lui-même qui, guidant ses divisions à l’assaut, les emporta et chassa les Autrichiens de leurs dernières positions. Si, cette fois encore, la victoire n’était pas décisive, l’ennemi n’était pas non plus en état de soutenir longtemps une pareille lutte.

Le 6 mai, Kray, rassemblant les débris de son armée, repassa le Danube et s’établit sur la rive gauche, mettant le fleuve entre les Français et lui. Mais bientôt, prenant une résolution nouvelle et inattendue, il reporta toute son armée sur la rive droite pour sauver les immenses magasins de Biberach. Ce fut en vain. Saint-Cyr, avec son seul Corps d’armée, le rejeta dans le Riess ; l’ennemi s’enfuit en désordre, laissant entre nos mains, plusieurs milliers de prisonniers et les approvisionnements de Biberach qui nourrirent l’armée pendant longtemps.

Kray continua sa retraite sur Ulm et Moreau sa marche victorieuse le long du Danube. Mais le moment était venu pour celui-ci d’exécuter la convention passée au mois d’avril entre lui et Bonaparte, et qui lui prescrivait de détacher sur les Alpes un Corps de troupes à destination de l’armée d'Italie. 16 000 hommes quittèrent ainsi la Bavière pour se porter en Suisse (13 mai 1800).

Kray s’était établi dans le camp retranché d'Ulm, où il occupait une position peu près inexpugnable. Moreau, voulant forcer le général autrichien à quitter la place où il s’était réfugié et l’attirer en plaine, fit une démonstration contre Augsbourg et Munich. Kray ne bougea pas. Quelques jours après, Moreau renouvela sa tentative, et Lecourbe enleva Augsbourg. Mais Kray, sans se laisser ébranler, resta obstinément dans Ulm.

Le 15 juin, Moreau, informé de l’heureux passage des Alpes par Bonaparte, et ne craignant plus de découvrir la Suisse, se résolut à une démonstration vigoureuse contre Ulm. Laissant Richepanse en face de la place, il franchit le Danube à Blindheim et à Greinheim. Kray, voyant Moreau se porter sur la ligne de retraite, sortit alors d'Ulm et vint l’attaquer près d'Hochstett. Il fut écrasé (19 juin) ; le lendemain, il abandonnait Ulm pour ne pas être coupé de ses communications et se retirait précipitamment par la rive gauche du Danube. Moreau, n’espérant pas l’atteindre, ne le poursuivit pas ; il repassa le fleuve, occupa Munich et les différentes places de la Bavière méridionale, et fit enlever par sa droite les postes que l’ennemi occupait encore sur les confins du Tyrol et des Grisons.

Une grande joie éclata à Paris à l'annonce de ces succès qui coïncidaient avec l’anniversaire du 14 juillet. L'Orateur du Tribunat, prononçant l’éloge funèbre de La Tour d'Auvergne, combla Moreau de louanges, et quelques-uns pensèrent tout bas que ce serait peut-être l’homme à opposer au Premier Consul.....

Les hostilités, un instant reprises à la suite de l’échec des négociations engagées, furent arrêtées une seconde fois par un armistice, signé le 20 septembre à Hohenlinden, et qui remettait à Moreau Ulm, Ingolstaldt et Philippsbourg. Mais les négociations poursuivies à Parie entre Talleyrand et le comte de Saint-Julien, et à Lunéville entre M. de Cobentzel et Joseph Bonaparte n’ayant pas abouti, la campagne d'hiver s’ouvrit le 5 frimaire (28 novembre).

Les coups décisifs devaient se porter en Allemagne, mais Moreau n’avait plus devant lui le même adversaire. M. de Kray, général brave et capable, mais constamment malheureux, avait été disgracié et remplacé par le frère de l'empereur François II, l'archiduc Jean, jeune homme plein d’ardeur et d’idées stratégiques prises dans les livres, mais sans aucune expérience de l’art de la guerre. Il prit témérairement l’offensive. Moreau était établi avec le gros de son armée sur le grand plateau boisé situé en avant de Munich, entre l'Isar et l'Inn.

Sous la brusque attaque des Autrichiens, Moreau resserra le réseau que formaient ses divisions et les concentra dans la forêt d'Hohenlinden (1er décembre). L’archiduc prit cette concentration pour une retraite, et, le 3 décembre, il gravit avec 70.000 hommes les pentes de la forêt qu’il croyait évacuée par les Français et où l’attendaient Grenier, Ney et Moreau. Tout à coup, on vit la masse ennemie flotter et hésiter. « C’est le moment, dit Moreau à Ney, en avant ! » et Ney chargea la tête de la colonne autrichienne.

Moreau savait quelle était la cause de l’hésitation de l'ennemi ; c’était notre droite qui, par ses ordres, avait tourné la forêt et pris en queue la grande colonne autrichienne. Richepanse, avec une seule demi-brigade, s’était précipité à la suite de l’archiduc dans les sentiers que celui-ci suivait péniblement, et il jetait dans les rangs ennemis une effroyable confusion. Infanterie, artillerie, bagages s’entassèrent les uns sur les autres sans pouvoir se dégager, tandis que Ney et Richepanse, perçant chacun de leur côté, se rejoignaient au milieu du champ de bataille et s’embrassaient, aux acclamations de leurs soldats.

8.000 Autrichiens tués ou blessés, 12.000 prisonniers, dont 3 généraux, 87 canons et 300 voitures tombés aux mains des Français, telle fut la mémorable journée de Hohenlinden, la plus belle victoire de Moreau, dans une carrière pourtant si belle. La poursuite commença aussitôt. Chaque étape, Frankenmark, Wolcklabrück , Schwanstadt, est marquée par un succès. L'archiduc Jean, avec tout ce qu’il put rallier de troupes, essaya en vain de tenir dans une forte position près de Salzbourg ; il fut repoussé. François II se décida alors à rappeler l'archiduc Charles, mais tout était perdu. Moreau franchit la Traun, puis l'Ens ; il se trouvait plus près de Vienne que n’en était Bonaparte à Léoben, il pouvait y entrer et se donner l’éclat d’un triomphe, mais il ne voulut pas, il agissait à la guerre sans forfanterie, mais avec sûreté ; il n’avait pas de nouvelles d'Italie, il savait Augereau aux prises sur la frontière de Bohème avec des forces supérieures ; d’autre part, l'archiduc Charles lui garantissait que l'Autriche allait signer la paix et se séparer de l'Angleterre ; il accorda un armistice (25 décembre).

L’Autriche lui abandonnait toute la rive droite du Danube jusqu’à l'Ens, avec le Tyrol, Braunau et Wurtzbourg.

Mémorable campagne qui devait amener la paix glorieuse de Lunéville, et, par elle, la grande période d’apaisement qu’on appelle le Consulat.

V. RIVALITÉ DE BONAPARTE ET DE MOREAU — PROCÈS DE MOREAU — SON EXIL.

Moreau revint à Paris couvert de gloire, et, dès ce moment, nous pouvons voir un parti de mécontents se grouper autour de lui pour l’opposer à Bonaparte.

Il avait épousé, au mois de juillet précédent, pendant l'armistice de Parsdorf, la fille de M. Hulot, une intrigante, veuve d’un ancien receveur de l'Ile de France. Cette femme ambitieuse mit dans son cœur des idées d’orgueil et répéta à qui voulut l’entendre que son mari verrait avec plaisir la chute de Bonaparte. Moreau, d’ailleurs, donnait créance à ces propos par la froideur qu’il témoignait au Premier Consul.

Tant qu’il rasta à Paris, il affecta de ne point se rendre aux Tuileries ; à la fin même, il quitta la capitale pour aller habiter sa terre de Grosbois, qu’il avait achetée à Barras. Là, il ne perdit aucune occasion de critiquer les actes du pouvoir ; sa maison était devenue un véritable foyer d'agitation où se réunissaient les royalistes et les républicains dans un même mépris pour le Premier Consul.

Ces mécontents s’efforcèrent de lui persuader que, lui aussi, il avait des titres à la première place, et que les intérêts de la France comme ceux de sa propre gloire lui ordonnaient de renverser la nouvelle dictature. Moreau écoutait toutes les plaintes, recevait tous les conseils, mais il s’engageait peu ; il se contentait de railler le Premier Consul dans tous ses projets, il affectait d’appeler coquilles de noix les chaloupes réunies à Boulogne en vue d’une descente en Angleterre ; il plaisanta les armes d’honneur que Bonaparte décernait à ceux qui s’étaient signalés dans les combats, et, à un dîner qu’il offrait à plusieurs amis, on fit même venir le cuisinier, auquel on décerna une casserole d'honneur (De Beauchamp, Vie politique, militaire et privée du général Moreau).

Cependant, les choses n’en restèrent pas là. Pichegru et Cadoudal, entrés dans Paris, essayèrent immédiatement de gagner le général. L’adjudant-commandant Lajolais, appelé à Londres pour des affaires d’intérêt, leur avait garanti son secours dévoué et sans réserve ; il prétendait que Moreau avait la France entière pour lui et qu’il pouvait disposer de toute l’armée.

|

Lajolais s’avançait beaucoup trop, et Moreau ne lui avait jamais donné l’autorisation de parler en son nom. Pichegru et Cadoudal le virent bien dès leur première entrevue avec le vainqueur d'Hohenlinden : « Vous vous méprenez étrangement, leur dit-il, sur la véritable situation de la France ; dans l’état présent des choses, je ne pourrais rien pour vous autres, je n’oserais pas même répondre de mes aides de camp, mais j’ai des partisans dans le Sénat, et, le Premier Consul mort, je serais nommé immédiatement à sa place. Vous, Pichegru, vous seriez examiné sur le reproche qu’on vous fait d’avoir trahi la cause nationale ; ne vous le dissimulez pas, un jugement vous est nécessaire, mais je réponds du résultat. Dès lors, vous seriez deuxième consul, nous choisirions le troisième à notre gré, et nous marcherions tous de concert et sans obstacle ». Georges Cadoudal réclama sa part de l’action et cette place de troisième consul en attendant le retour du roi. « Cela ne se peut, répondit Moreau, vous paraissez ne pas vous douter de l’esprit de la France, vous avez toujours été blanc, et vous voyez que Pichegru aura à se laver d’avoir voulu l’être » (De Vaulabelle, Histoire des deux Restaurations). |

|

Dans une seconde entrevue avec Pichegru, Moreau répéta que le seul résultat possible et raisonnable était son élévation à la première dignité de la République.

Ce langage déconcerta les royalistes, et de nouvelles entrevues n’aboutirent pas. Moreau ne voulait accepter du complot que la confidence, laissait faire les autres, et attendait la disparition du Premier Consul, certain qu’il était de le remplacer.

Cependant, la police consulaire était mise en éveil par les allées et venues de certains personnages mystérieux ; des arrestations furent opérées. L’un des individus arrêtés, Bouvet de Losier, fit les premiers aveux : il dénonça formellement Moreau.

Quand Bonaparte apprit que Moreau s’était compromis dans un complot avec les royalistes, il s’étonna tout d’abord : « Moreau, dans une conjuration semblable ! Lui, le seul qui eût des chances contre moi ! se perdre aussi maladroitement; j’ai une étoile ! » (De Ségur, un aide de camp de Napoléon). Le 13 et 14 février 1804 il se refusa à l’arrestation que lui proposait le conseiller d'Etat Réal : « Moreau est un personnage trop considérable ; j’ai un trop grand intérêt à sa culpabilité, et l’opinion publique s’attacherait à cette conjecture. — Mais si pourtant il conspire avec Pichegru, répliqua Réal. — Alors, c’est différent, produisez-en la preuve, montrez-moi que Pichegru est ici, et je signe immédiatement l’ordre d’arrestation ».

La présence de Pichegru fut bientôt révélée par son frère, ex-moine résidant à Paris. Interrogé à brûle-pourpoint, il se troubla et avoua qu’il venait de voir Pichegru. Le 15 février 1804, Moreau fut arrêté à 8 heures du matin sur le pont de Charenton comme il revenait de Grosbois, et fut conduit au Temple.

Le Conseil proposait une Commission militaire et des mesures promptes et rigoureuses. Napoléon s’y refusa. Si nous en croyons le comte de Ségur, il fit plus ; il lui fit proposer, avant tout interrogatoire, de venir s’expliquer avec lui, seul, promettant que tout se terminerait dans cet entretien secret. Mais Régnier, chargé de cette mission officieuse, était peu propre à l’accomplir ; il s’en acquitta froidement, fut reçu de même, et substitua à la proposition qu’il devait faire un véritable interrogatoire. Moreau comprit mal sa position, et, ignorant les révélations des conjurés, il s’obstina dans ses dénégations.

Pendant quarante-quatre jours, il persista à protester de son innocence ; enfin, confronté avec trois des conspirateurs, il se décida à avouer ses entrevues avec Cadoudal et Pichegru. Désormais l’instruction était terminée ; les accusés furent renvoyés devant la Chambre criminelle de Paris, et jugés le 10 juin en face d’un public nombreux et au milieu des manifestations ardentes, séditieuses même, d’une foule de militaires de tous grades, partisans fougueux de Moreau.

Moreau présenta lui-même sa défense ; il le fit avec énergie, reconnut ses relations avec Pichegru et Cadoudal, avoua qu’il avait connu la conspiration, mais qu’il n’en avait point été le complice.

Les juges hésitèrent ; la culpabilité de Moreau résidait dans ses entrevues avec les conspirateurs, mais on ne pouvait relever contre lui aucune participation matérielle. Il fut déclaré coupable, mais excusable, et condamné à deux ans de prison. 4 autres conjurés furent condamnés à la même peine, 21 acquittés et 20 condamnés à mort. Parmi ces derniers, M. de Polignac, le marquis de Rivière et 6 autres furent graciés par Bonaparte, qui venait de se faire décerner la couronne impériale. Pichegru, le principal accusé, n’avait pas attendu l’ouverture du procès et s’était étranglé dans sa prison.

La peine de Moreau fut aussitôt commuée en celle du bannissement. Ses biens furent vendus par sa belle-mère, et une grande partie des fonds fut employée à payer les frais du procès.

Un colonel de gendarmerie l’accompagna jusqu’à la frontière d'Espagne. Cet officier, qui avait montré beaucoup d’égards pour Moreau pendant la route, s’approcha de lui au moment de le quitter, et lui dit que, s’il voulait écrire à l'empereur, il se chargerait de la lettre, et qu’il espérait lui rapporter une réponse prompte et favorable. Moreau refusa ; il répondit avec fierté qu’il n’écrirait pas à un prétendu empereur, et qu’il n’aurait jamais de relations avec lui.

Puis il se dirigea vers Cadix et s’embarqua pour l'Amérique.

VI. L’EXIL — MOREAU ET L'EMPEREUR ALEXANDRE — MORT DE MOREAU.

|

|

Moreau parut accepter son infortune avec résignation. Il voyagea dans l’intérieur de l'Amérique septentrionale, visita les chutes du Niagara, navigua sur le Mississipi, sur l'Ohio, parcourant en observateur des objets et des sites tout à fait nouveaux pour lui..... Il se fixa enfin dans une belle terre dont il fit l’acquisition à Morisville, près de Trenton, au pied d’un petite cataracte formée par la Delaware. La maison de campagne de Moreau était la plus apparente du bourg. Là, réunissant autour de lui sa famille et un petit nombre d’amis sincères, il trouva le bonheur et parut oublier les injustices de son ennemi, qu’il évitait même de nommer. Il passait la belle saison à la campagne, appelant à son secours l’amour de l’étude et de l’observation, la chasse, la pêche et les plaisirs simples dont il ne pouvait perdre le souvenir. Toujours bon et humain, il était adoré de ses voisins qui ne le nommaient que le bon Moreau Son séjour à Morisville répandait la vie dans le canton, et, encouragés par son exemple et ses conseils, les habitants donnèrent un nouvel essor à leur industrie agricole (Vie politique, militaire et privée du général Moreau, par A. de Beauchamp). |

La nouvelle de l’invasion de l'Espagne par Napoléon mit un terme à son indifférence politique, et, dès lors, on le vit plus d’une fois critiquer amèrement la conduite de l'empereur. Quand il apprit l’ouverture de la campagne de Russie, il s’écria : Cet homme couvre de honte et d'opprobre le nom français ; il réserve à mon malheureux pays la haine et les malédictions de l’univers. Son ignorance égale sa folie ; il n’a jamais su qu’il est des bornes même au génie des plus grands capitaines. L’exemple de Charles XII ne lui a donc servi à rien !.

Ces propos furent rapportés à l'empereur de Russie par M. de Svinine, attaché à la légation russe des Etats-Unis, et que Moreau avait admis dans son intimité. Aussi des propositions lui furent-elles faites pour qu’il revint en Europe. Un moment, le bruit se répandit même en Suède de l’arrivée prochaine du célèbre capitaine.

On savait que le prince royal de Suède cherchait une belle maison de campagne près de Stockholm et que, pressé de questions relativement à cette recherche, il avait avoué qu’il s’agissait de ménager une retraite à son ancien ami, le général Moreau. Cependant, celui-ci hésitait encore. Le tzar, pour le décider, lui fit porter la lettre suivante par M. Hyde de Neuville :

Monsieur le général Moreau,

Connaissant les sentiments qui vous animent, en vous proposant de vous approcher de moi, je me fais un plaisir de vous donner l’assurance formelle que mon unique but est de rendre votre sort aussi satisfaisant que les circonstances pourront le permettre, sans qu’en aucun cas vous soyez exposé à mettre votre conduite en opposition avec vos principes. Soyez persuadé, Monsieur le général Moreau, de toute mon estime et de toute mon affection. ALEXANDRE.

Dans les Mémoires de Hyde de Neuville, publiés en 1894 par sa nièce, Mme la vicomtesse de Bardonnet (Paris, Plon, 3 vol. in-8), il est parlé longuement des relations qui s’établirent entre les deux exilés, victimes de la politique de Bonaparte.

Quand j’arrivai dans le pays que j’habite aujourd’hui, écrivait M. Hyde de Neuville à Louis XVIII le 12 octobre 1812, j’y trouvai le général Moreau que je ne connaissais que par sa grande réputation, et contre lequel je m’étais laissé injustement prévenir. Ses talents, l’espoir de pouvoir un jour les rendre utiles à la cause royale, me rapprochèrent de cet homme célèbre ; l’amitié, l’estime firent le reste. Depuis cinq ans, je n’ai cessé de le voir, de recevoir des preuves de sa confiance ; j’ai pu, je crois, contribuer à lui donner des idées plus favorables au parti des Bourbons, mais je dois lui rendre la justice d’avouer que sa bonhomie, sa franchise, et surtout le désir du bien eurent plus de part que moi à ce triomphe (Mémoires, t. 1er, p. 491).

L’influence de M. Hyde sur Moreau ne fut cependant pas assez forte pour l’arrêter dans son dessein de revenir en Europe.

Moreau s’embarqua à Hellgate le 21 juin 1813 sur l'Annibal, l’un des plus fins voiliers de la marine américaine. Après avoir échappé aux corsaires français, il gagna les côtes de la Norvège et débarqua à Gottenbourg le 26 juillet.

De Gottenbourg, Moreau se rendit par terre à Estadt, où un brick de guerre le transporta à Stralsund. Au moment où il mit le pied dans le canot, il fut salué de vingt et un coups de canon ; les généraux suédois le conduisirent ensuite au palais ; où le prince royal, Bernadotte, l’embrassa longuement et lui prodigua les marques de la plus affectueuse amitié. Puis, tous deux se dirigèrent vers Prague, qui était en ce moment le quartier général des armées alliées. Ils y arrivèrent le 10 août, le jour même de la rupture des négociations engagées au Congrès de cette ville.

Le lendemain, l'empereur Alexandre vint en personne lui rendre visite, et leur entretien se prolongea plus de deux heures ; le 18, l’empereur François II le reçut avec la plus grande distinction ; le jour même, il vit le roi de Prusse et les souverains alliés.

Le général de Marbot, dans ses Mémoires, raconte comment fut confirmé, le soir même de la bataille de Dresde, le retour en Europe de cet ancien général français :

Notre avant-garde poursuivait les ennemis en déroute, quand un de nos hussards, voyant, à l’entrée du village de Notnitz, un magnifique chien danois, qui, d’un air inquiet, paraissait chercher son maître, l’attire, s’en empare, et lit sur le collier ces mots : « J’appartiens au général Moreau ». On apprend alors par le curé du lieu que Moreau vient de subir chez lui une double amputation. Un boulet français, tombé au milieu de l'état-major de l'empereur de Russie, avait d’abord brisé une des jambes du célèbre transfuge, puis, ayant traversé le corps de son cheval, il était allé frapper l’autre jambe de Moreau. Cet événement ayant eu lieu au moment de la défaite des armées alliées, l'empereur Alexandre, pour éviter que Moreau fût pris par les Français, l’avait fait porter à bras par des grenadiers jusqu’au moment où, la poursuite de nos troupes s’étant ralentie, on avait pu panser ses blessures et lui couper les deux cuisses.

Voici ce qui s’était passé : 26 août au matin, comme s’engageait la bataille de Dresde, Moreau était allé reconnaître les positions de l’armée française sous une grêle de mitraille. Le lendemain, la pluie tomba à torrent, permettant à peine l’usage de l’artillerie. Il était midi. Moreau communiquait au tzar quelques observations, lorsqu’un boulet, parti d’une batterie française, lui fracassa le genou de la jambe droite, et, traversant le cheval, lui emporta le mollet de l’autre jambe. L’empereur Alexandre se précipita et prit Moreau dans ses bras : « Je suis perdu, murmura le blessé, mais il est doux de mourir pour une si belle cause et sous les yeux d’un aussi grand prince ! ».

On emporta le mourant dans la maison du curé de Nolnitz, où M. Willié, premier chirurgien du tzar, lui coupa la jambe droite au-dessous du genou. Moreau le pria d'examiner l’autre ; comme on lui répondit qu’il était impossible de la sauver : « Eh bien ! coupez-la donc ! » dit-il froidement.

Jusqu’au 30, il fut assez tranquille.

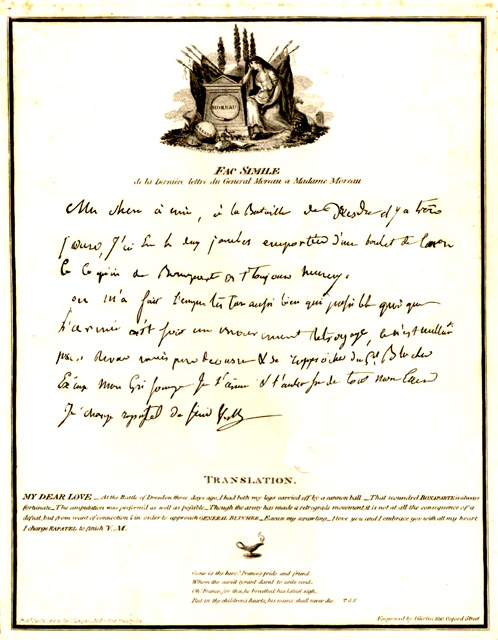

Ma chère amie, écrivait-il à sa femme, à la bataille de Dresde, j’ai eu les deux jambes emportées par un boulet de canon. Ce coquin de Bonaparte est toujours heureux !.

Dans la journée du 30, il fut pris d’un violent hoquet suivi de vomissements répétés ; le lendemain, les mêmes symptômes se reproduisirent, et il fallut abandonner tout espoir de le sauver.

Le 1er septembre, cependant, comme il se sentait un peu mieux, il exprima le désir d’être conduit à Prague par eau. Le 2 au matin, arrivé à Lauen, se trouvant seul avec M. de Svinine, il commença à lui dicter une lettre pour l’empereur Alexandre, mais tout à coup il s’arrêta et eut à peine la force de demander un verre d’eau, puis il expira, sans agonie, en serrant doucement la main de son aide de camp, le colonel Rapatel.

Les souverains alliés apprirent la mort de Moreau à Toplitz, au sortir d’un Te Deum chanté en l'honneur des victoires de Culm, de la Katzbach et de Gross-Beeren. « C’était un grand homme, un coeur bien noble, » dit l'empereur à M. de Svinine.

Le tzar réclama des souverains alliés la dépouille mortelle de Moreau et ordonna qu’elle fut transportée à Prague, embaumée et conduite à Saint-Pétersbourg, pour y recevoir, dans l’église catholique, des honneurs funèbres aussi solennels que ceux décernés quelque temps auparavant au maréchal prince Kutusoff.

Il écrivit une lettre touchante à la veuve de Moreau, qui était restée en Angleterre :

Madame, lui disait-il, lorsque l’affreux malheur qui atteignit à mes côtés le général Moreau me priva des lumières et de l’expérience de ce grand homme, je nourrissais l’espoir qu’à force de soins on parviendrait à le conserver à sa famille et à mon amitié. La Providence en a décidé autrement ; il est mort comme il a vécu, dans la pleine énergie d’une âme forte et constante. Il n’est qu’un remède aux grandes peines de la vie, celui de les voir partager. En Russie, Madame, vous trouverez partout ces sentiments, et s’il vous convient de vous y fixer, je rechercherai tous les moyens d’embellir l’existence d’une personne dont je me fais un devoir sacré d’être le consolateur et l’appui. Je vous prie, Madame, d’y compter irrévocablement, de ne me laisser ignorer aucune circonstance où je pourrais vous être de quelque utilité, et de m’écrire toujours directement. Recevez, Madame, dans ces tristes et cruelles circonstances, ces témoignages d’amitié et l’assurance de tous mes sentiments. Toplitz, 6 de septembre 1813. ALEXANDRE [Note : Cette lettre, tout entière de la main de l’empereur, est citée dans l’ouvrage de M. de Beauchamp : Vie politique, militaire et privée du général Moreau ; nous avons d’ailleurs emprunté à cet Ouvrage une partie des détails qui précèdent sur la mort de Moreau].

Plus tard, Alexandre devait donner à Mme Moreau une somme de 500.000 roubles et une pension annuelle. Louis XVIII lui décerna le titre de maréchale ; et à une époque où l’on assassinait Brune, où l’on fusillait Ney, où l’on voulait proscrire Masséna, un membre du Sénat proposa de décréter « que le général Moreau avait toujours mérité l'estime publique et la reconnaissance de la patrie ».

Fac similé de la dernière lettre du Général Moreau à Madame Moreau.

Nous n’irons pas aussi loin, car c’est toujours assumer une responsabilité énorme que de se décider à combattre sa propres patrie. Si Bernadotte a été jugé sévèrement par nous à cause de sa trahison, nous estimons qu’en faveur de Moreau l’on peut et l’on doit invoquer des circonstances atténuantes. Elles expliquent, si elles ne la justifient pas, pleinement à nos yeux, la détermination que prit le célèbre général.

Au reste, c’est à M. Hyde de Neuville que nous emprunterons le jugement à porter sur notre héros. Quand il apprit la mort tragique de l’ami dont il n’avait pas approuvé complètement la détermination, M. Hyde de Neuville écrivit à Louis XVIII :

Le général Moreau crut devoir céder aux instances de la cour de Russie ; j’avoue que nous différâmes alors d’opinion, non sur le but, mais sur les moyens. Je fis au général toutes les objections qu’une démarche aussi éclatante devait naturellement faire naître ; je lui représentai combien sa situation allait devenir délicate ; il me répondit que les hommes supérieurs ne doivent prendre conseil que de leur conscience et du salut de l'Empire. Le bruit du vulgaire n’est rien, disait-il, il ne faut s’occuper que des honnêtes gens et de la postérité. J’aimerais bien mieux, sans doute, avoir à combattre de suite le despote avec une armée française ; mais il faut que j’aille la conquérir, et, pour cela, je dois me réunir à ceux qui défendent en ce moment la cause de toutes les nations. Pour prix de mes services, ils m’aideront à délivrer mon malheureux pays … Je vous promets, ajoutait-il, de ne prendre rang dans l’armée des alliés qu’autant que je verrai que je puis arriver à sauver la France ! (Mémoires, t. 1er, p. 504).

Et M. Hyde termine par ces paroles : « La postérité ne peut juger un homme avec équité qu’en se plaçant an point de vue qui fut le sien, et en étudiant avec impartialité les mobiles qui guidèrent sa conduite ». Ce sont là des paroles dictées par une amitié généreuses et que nous eussions aimé faire complètement nôtres. Mais devant la patrie mutilée, mais devant le corps d’un glorieux général mourant pour une cause ,que sa conscience lui disait être juste, nous hésitons et nous ne nous sentons pas la force de conclure.

E. et J. FRANCESCHINI.

© Copyright - Tous droits réservés.