|

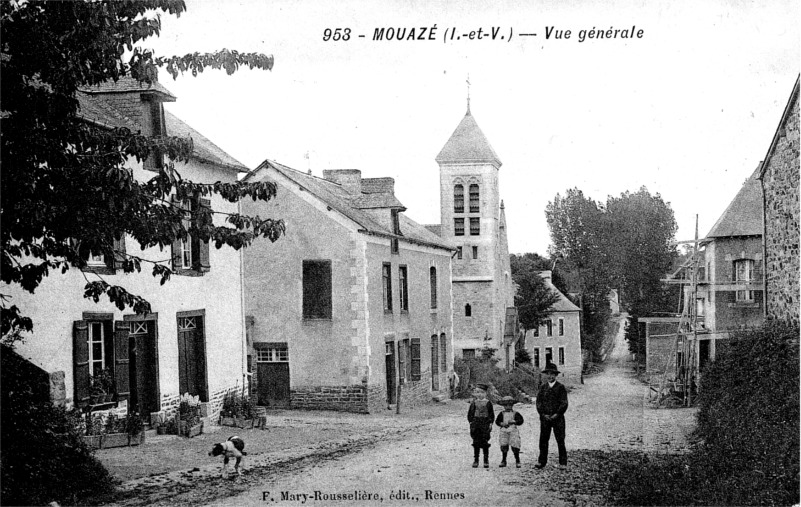

Bienvenue chez les Mouazéens |

MOUAZE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Saint-Aubin-d'Aubigné

La commune

de Mouazé ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de MOUAZE

Mouazé vient, semble-t-il, de « nouès » (lieu humide).

L’église de Mouazé, après avoir été détruite par un incendie, est donnée en 1086 par les seigneurs de Mouazé, les Gaultier (fils d'Abelin et fils d'Hervé), à l'Abbaye Saint-Melaine de Rennes. L'année suivante, les Gaultier de Mouazé reviennent au couvent de Saint-Melaine, et l'abbé Gervais les y reçoit : ils y confirment leur donation précédente, abandonnant aux moines tous leurs droits héréditaires sur l'église de Mouazé, aussi l'abbé les admet-il, eux et la femme et le fils de Gaultier fils d'Abelin, au bénéfice du monastère, c'est-à-dire à la participation des prières et bonnes oeuvres. Les témoins de cette confirmation sont, outre tous les moines de l'abbaye, le prêtre Henmaroc, Geffroy de Thorigné et quelques habitant de Mouazé, nommés Etienne, fils de Fromond, Bude, fils d'Ermuce, et Geffroy de Canou (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 460).

L'église de Mouazé est reconstruite par les moines de Saint-Melaine dans l'année qui sépare les deux actes qui précèdent. Aussi voyons-nous ces religieux confirmés dans la possession de cette église, « ecclesiam de Moiseio », en 1158 par Josse, archevêque de Tours, en 1170 par Etienne, évêque de Rennes, et en 1185 par le pape Luce III (Cartulaire de Saint-Melaine).

Au XIIème siècle, l'abbaye Saint-Melaine cède l'église de Mouazé avec tous ses biens et ses droits à Marie de Blois, abbesse de Saint-Sulpice, et à Herbert, prieur des clercs de cette même abbaye. Elle leur abandonne, en effet, tout ce qu'elle possède en Mouazé, c'est-à-dire l'église, la dîme, une terre et sa portion d'un moulin, « ecclesiam, decimam et omnem terram nostram et quœcumque in molendino Radulphi », à condition toutefois que les religieuses et les frères de Saint-Sulpice fourniraient chaque année aux moines de Saint-Melaine, le jour de la Nativité de Notre-Dame, douze quartiers de froment, mesure de Rennes, sans pouvoir s'excuser de rendre ce devoir en temps de guerre ou d'autre calamité. Alain, évêque de Rennes, approuve en 1157 cette convention, qui est signée par Guillaume, abbé de Saint-Melaine, Marie, abbesse de Saint-Sulpice, et Herbert, prieur des frères Condonats L'abbesse de Saint-Sulpice-des-Bois (Saint-Sulpice-la-Forêt) fonde par la suite à Mouazé un prieuré-cure et présente jusqu'à la Révolution le recteur de la paroisse. Elle lui fait, pour lui et son curé, une portion congrue qui n'est vers 1650 que de 450 livres, mais qui doit être au moins de 800 livres en 1790. Elle lui achète aussi en 1628 un presbytère qui relève de l'abbaye (Pouillé de Rennes).

La paroisse de Mouazé dépendait autrefois de l'ancien évêché de Rennes.

On rencontre les appellations suivantes : Moyseiensis ecclesia (en 1086), ecclesia de Moiseio (en 1158), Moayseium (en 1516).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Mouazé : Pierre Perrin (en 1330, frère Candonat), Frère Olivier de Mucé (vers 1500), Michel Herveleu (décédé en 1625), Yves Raoul (1625-1628), Thomas Le Viguier (1628-vers 1642, il fonda par testament du 16 mars 1642 une messe hebdomadaire dans son église), Paul Dumoulin (1642-1656, on voiyait encore à la fin du XIXème siècle au haut de la nef de l'église sa tombe, portant ces mots : Dumoulin P. R. a faict bastir ces deux chapelles et la sacristie ; obiit 16...), René Guibert (en 1656), Claude Charles (en 1662), Jean Babin (résigna en 1670), Jacques Adam (décédé en 1697), René de la Porte (1697-1707), Guillaume Forest (1707-1709), Gilles Herveleu (1709-1719), Guy Dupont (1719-1720), Alain Coplot (1720-1723), Etienne Le Magnan (1723-1735), Anne-Pierre Bertin (1735-1743), Pierre-François Gaultier (1743-1777, inhumé dans l'église), Jean Benis (1777-1789), Joseph-Michel Biard (1803-1806), N... Périgault (1806-1808), N... Jouan (1808-1818), Pierre Foucault (1818-1843), Félix Collet (1843-1852), Pierre Tison (1852-1854), François Delahaye (1854-1863), François Prodhomme (1863-1876), Ange-Marie Rouxel (1876-1877), Louis Bourdinière (à partir de 1877), ....

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Mouazé en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Mouazé en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de MOUAZE

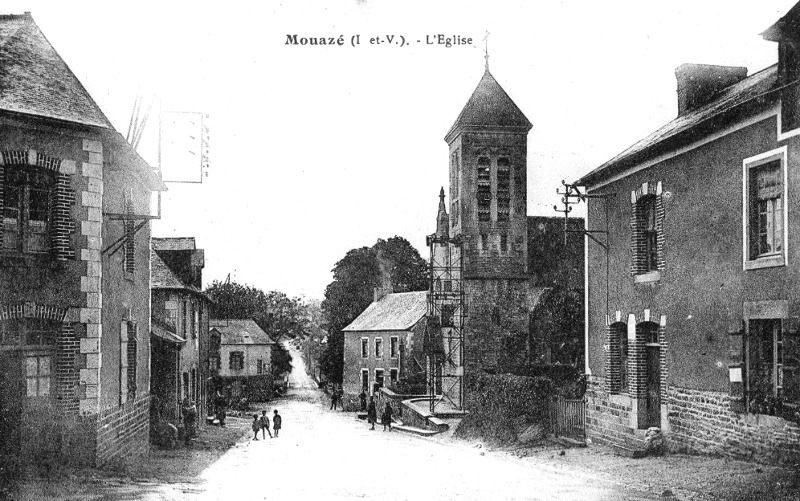

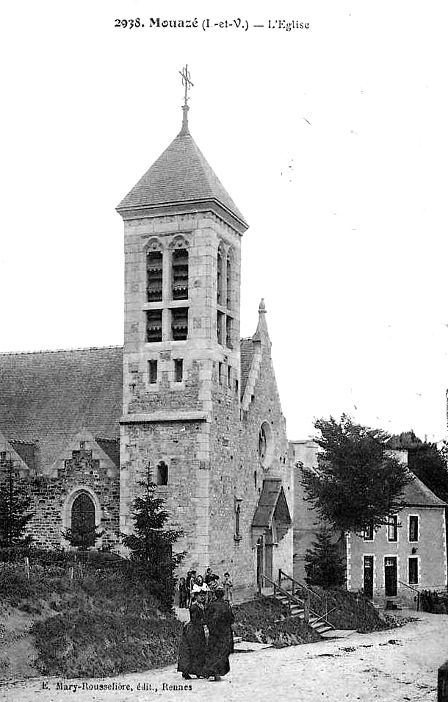

![]() l'église

Saint-Melaine (1899), édifiée sur les plans de l'architecte Frédéric

Jobbé-Duval. Après avoir en 1868, engagé des travaux de

restauration de l'église primitive datant du XVIème siècle, la

municipalité de Mouazé choisit en 1893 de reconstruire totalement

l'église. L'ancienne église se composait d'une simple nef à chevet droit

du XVIème siècle, avec deux portes en arc brisé à l'Ouest et au Sud, et

on y avait ajouté deux chapelles au XVIIème siècle. Cette ancienne

église renfermait plusieurs pierres tombales, principalement de recteurs de

la paroisse, gravées de majuscules romaines en relief ou en creux (Pouillé

de Rennes). Les seigneurs de Betton et de la Piguelaye prétendaient

autrefois avoir droit aux prééminences de l'église de Mouazé, mais

l'abbesse de Saint-Sulpice s'opposa à ces prétentions et obtint gain de

cause en 1659. Cette dernière fut reconnue seule dame fondatrice et

patronne, ayant droit à ses armoiries dans la maîtresse vitre et à un

banc à queue dans le chanceau, du côté de l'évangile. L'abbesse permit

toutefois au seigneur de la Piguelaye de placer un banc vis-à-vis le sien,

du côté de l'épître. Quant au seigneur de Betton, il prétendait encore

à quelques prééminences en 1680, et notamment au droit de prendre le jour

de la foire Saint-Eloy, dans l'église et sur l'autel de Saint-Eloy, cinq

sols des oblations faites, pour payer une paire de gants qu'il portait à

ladite foire (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 12). La

confrérie du Saint-Esprit fut érigée à Mouazé par Mgr de la

Motte-Houdancourt et enrichie d'indulgences par le pape Innocent X en 1652. Le bénitier date du

XVIIème siècle. Les fonts baptismaux datent du XVII-XVIIIème siècle ;

l'église

Saint-Melaine (1899), édifiée sur les plans de l'architecte Frédéric

Jobbé-Duval. Après avoir en 1868, engagé des travaux de

restauration de l'église primitive datant du XVIème siècle, la

municipalité de Mouazé choisit en 1893 de reconstruire totalement

l'église. L'ancienne église se composait d'une simple nef à chevet droit

du XVIème siècle, avec deux portes en arc brisé à l'Ouest et au Sud, et

on y avait ajouté deux chapelles au XVIIème siècle. Cette ancienne

église renfermait plusieurs pierres tombales, principalement de recteurs de

la paroisse, gravées de majuscules romaines en relief ou en creux (Pouillé

de Rennes). Les seigneurs de Betton et de la Piguelaye prétendaient

autrefois avoir droit aux prééminences de l'église de Mouazé, mais

l'abbesse de Saint-Sulpice s'opposa à ces prétentions et obtint gain de

cause en 1659. Cette dernière fut reconnue seule dame fondatrice et

patronne, ayant droit à ses armoiries dans la maîtresse vitre et à un

banc à queue dans le chanceau, du côté de l'évangile. L'abbesse permit

toutefois au seigneur de la Piguelaye de placer un banc vis-à-vis le sien,

du côté de l'épître. Quant au seigneur de Betton, il prétendait encore

à quelques prééminences en 1680, et notamment au droit de prendre le jour

de la foire Saint-Eloy, dans l'église et sur l'autel de Saint-Eloy, cinq

sols des oblations faites, pour payer une paire de gants qu'il portait à

ladite foire (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 12). La

confrérie du Saint-Esprit fut érigée à Mouazé par Mgr de la

Motte-Houdancourt et enrichie d'indulgences par le pape Innocent X en 1652. Le bénitier date du

XVIIème siècle. Les fonts baptismaux datent du XVII-XVIIIème siècle ;

![]() l'ancien

prieuré-cure de Saint-Sulpice. Ce fut en 1157 que Guillaume Chalopin, abbé

de Saint-Melaine, du consentement de sa communauté, céda à Marie de

Blois, abbesse, et au prieur des frères de Saint-Sulpice, tout ce qu'il

possédait à Mouazé. Voici comment il s'exprimait à ce sujet : «

Convenientiam cum Maria abbatissa et priore et sanctismonialibus et

fratribus Sancti Sulpicii fecimus ; tradidimus eis in perpetuum omnia quae

apud Moysaicum possidebamus ». Cet acte est du commencement de 1157,

car il reçut l'approbation d'Alain Ier, évêque de Rennes, qui mourut le 1er

mai de cette même année. Le pape Alexandre III confirma également en 1161

les religieuses de Saint-Sulpice dans la possession de l'église

Saint-Melaine de Mouazé, « ecclesiam Sancti Melanii de Moizeio ».

Le frère Condonat Pierre Perrin jouissait en 1330 du prieuré de Mouazé.

Il semble que le frère Olivier de Mucé, prieur de Mouazé vers l'an 1500,

appartenait également à la communauté de Saint-Sulpice. L'abbesse de ce

monastère avait, au reste, de beaux biens en cette paroisse : elle y possédait

le moulin de Gabil, les métairies du Pré-Picquet et du Pont-Sel, etc. En

qualité de fondatrice et de patronne, elle avait son banc à accoudoir dans

le choeur de l'église, du côté de l'évangile, ses armoiries dans la

vitre d'honneur, et elle levait un devoir de bouteillage à la foire de

Mouazé, qui se tenait le jour Saint-Eloy. Les seigneurs de Betton et de la

Piguelaye essayèrent en vain d'usurper ces prérogatives, les abbesses se

maintinrent dans leurs droits à Mouazé jusqu'à la Révolution (Pouillé de Rennes).

l'ancien

prieuré-cure de Saint-Sulpice. Ce fut en 1157 que Guillaume Chalopin, abbé

de Saint-Melaine, du consentement de sa communauté, céda à Marie de

Blois, abbesse, et au prieur des frères de Saint-Sulpice, tout ce qu'il

possédait à Mouazé. Voici comment il s'exprimait à ce sujet : «

Convenientiam cum Maria abbatissa et priore et sanctismonialibus et

fratribus Sancti Sulpicii fecimus ; tradidimus eis in perpetuum omnia quae

apud Moysaicum possidebamus ». Cet acte est du commencement de 1157,

car il reçut l'approbation d'Alain Ier, évêque de Rennes, qui mourut le 1er

mai de cette même année. Le pape Alexandre III confirma également en 1161

les religieuses de Saint-Sulpice dans la possession de l'église

Saint-Melaine de Mouazé, « ecclesiam Sancti Melanii de Moizeio ».

Le frère Condonat Pierre Perrin jouissait en 1330 du prieuré de Mouazé.

Il semble que le frère Olivier de Mucé, prieur de Mouazé vers l'an 1500,

appartenait également à la communauté de Saint-Sulpice. L'abbesse de ce

monastère avait, au reste, de beaux biens en cette paroisse : elle y possédait

le moulin de Gabil, les métairies du Pré-Picquet et du Pont-Sel, etc. En

qualité de fondatrice et de patronne, elle avait son banc à accoudoir dans

le choeur de l'église, du côté de l'évangile, ses armoiries dans la

vitre d'honneur, et elle levait un devoir de bouteillage à la foire de

Mouazé, qui se tenait le jour Saint-Eloy. Les seigneurs de Betton et de la

Piguelaye essayèrent en vain d'usurper ces prérogatives, les abbesses se

maintinrent dans leurs droits à Mouazé jusqu'à la Révolution (Pouillé de Rennes).

![]() le

calvaire (1634) situé au lieu-dit La Croix-Vigner ;

le

calvaire (1634) situé au lieu-dit La Croix-Vigner ;

![]() le

calvaire (XIXème siècle) de la Mairie ;

le

calvaire (XIXème siècle) de la Mairie ;

![]() le

manoir du Bois-Corbin (XVème siècle). Il possédait une chapelle dédiée

à saint Joseph et construite vers 1678. Par acte du 10 juillet 1681, Françoise

du Verger, dame du Bois-Corbin, et Julienne, sa soeur, exécutant les dernières

volontés de leur frère, Olivier du Verger, seigneur du Bois-Corbin, assurèrent

une rente de 100 livres pour trois messes par semaine fondées par lui le 16

janvier 1678, dans la chapelle qu'il se proposait et qu'elles se proposaient

elles-mêmes de bâtir au Bois-Corbin (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 45). Un tableau, conservé actuellement à l'église

de Mouazé, nous apprend que cette chapelle fut construite et qu'on obtint

en même temps l'érection canonique de la chapellenie. Ce tableau représente

le Christ en croix entre la Sainte Vierge et saint Jean ; à droite du

calvaire est un gentilhomme debout, accompagné de ce double écusson : d'argent

au lion de sable, armé, lampassé et couronné de gueules, qui est du

Verger ; — d'argent au chevron d'azur accompagné de trois trèfles de

sinople, qui est Le Bariller. Au-dessous on lit ces mots : Ce tableau

est pour servir à la présente chapelle fondée à perpétuité, en

l'honneur de S. Olivier patron et S. Joseph titulaire, par ecuyer Olivier du

Verger sgr du Bois-Corbin, ce 26 juin 1683. M. Le Maignan, Gabriel Plédran

(1761), Mathurin Gaultier, Jean Touin (1773) et N... Jousset desservirent

cette chapelle. Ce dernier déclara en 1790 qu'il jouissait bien des 100 livres

de revenu, mais qu'il n'était tenu qu'à deux messes par semaine et à

l'entretien de l'édifice (Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles Allez (en 1454),

Bariller (en 1513 et 1609), Thominot (en 1627 et 1668), du Verger (en 1678),

Hamon et Mouton (en 1772). A noter que les Le Bariller possédaient au

XVIème siècle le Bois-Corbin par suite du mariage d'Alain Le Bariller avec

Gillette d'Allez, dame du Bois-Corbin en 1513 ;

le

manoir du Bois-Corbin (XVème siècle). Il possédait une chapelle dédiée

à saint Joseph et construite vers 1678. Par acte du 10 juillet 1681, Françoise

du Verger, dame du Bois-Corbin, et Julienne, sa soeur, exécutant les dernières

volontés de leur frère, Olivier du Verger, seigneur du Bois-Corbin, assurèrent

une rente de 100 livres pour trois messes par semaine fondées par lui le 16

janvier 1678, dans la chapelle qu'il se proposait et qu'elles se proposaient

elles-mêmes de bâtir au Bois-Corbin (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 45). Un tableau, conservé actuellement à l'église

de Mouazé, nous apprend que cette chapelle fut construite et qu'on obtint

en même temps l'érection canonique de la chapellenie. Ce tableau représente

le Christ en croix entre la Sainte Vierge et saint Jean ; à droite du

calvaire est un gentilhomme debout, accompagné de ce double écusson : d'argent

au lion de sable, armé, lampassé et couronné de gueules, qui est du

Verger ; — d'argent au chevron d'azur accompagné de trois trèfles de

sinople, qui est Le Bariller. Au-dessous on lit ces mots : Ce tableau

est pour servir à la présente chapelle fondée à perpétuité, en

l'honneur de S. Olivier patron et S. Joseph titulaire, par ecuyer Olivier du

Verger sgr du Bois-Corbin, ce 26 juin 1683. M. Le Maignan, Gabriel Plédran

(1761), Mathurin Gaultier, Jean Touin (1773) et N... Jousset desservirent

cette chapelle. Ce dernier déclara en 1790 qu'il jouissait bien des 100 livres

de revenu, mais qu'il n'était tenu qu'à deux messes par semaine et à

l'entretien de l'édifice (Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles Allez (en 1454),

Bariller (en 1513 et 1609), Thominot (en 1627 et 1668), du Verger (en 1678),

Hamon et Mouton (en 1772). A noter que les Le Bariller possédaient au

XVIème siècle le Bois-Corbin par suite du mariage d'Alain Le Bariller avec

Gillette d'Allez, dame du Bois-Corbin en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir du Gahil-Martin (XVII-XXème siècle). Il possédait jadis une chapelle

dès 1671. Martin existait en 1671, lorsque Julien de Lourmel hérita du manoir

du Gahil-Martin. Le 12 décembre 1676, ce Julien de Lourmel, sieur du Gahil,

exécuta le testament de son père, François de Lourmel, sieur de la

Guihaudière, lequel avait légué 25 livres de rente pour la fondation

d'une messe par semaine en sa chapelle du Gahil ; mais il fit plus, car,

augmentant cette fondation, il voulut qu'on célébrât dans cette chapelle

deux messes hebdomadaires, les dimanches et mercredis, et il obtint pour

cela l'approbation de l'ordinaire, en date du 25 juin 1677 (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 45). Propriété successive des familles Martin (en 1513 et 1546), Hunault

(en 1572), Lourmel, seigneurs de la Guihardière (en 1643 et 1738) ;

l'ancien

manoir du Gahil-Martin (XVII-XXème siècle). Il possédait jadis une chapelle

dès 1671. Martin existait en 1671, lorsque Julien de Lourmel hérita du manoir

du Gahil-Martin. Le 12 décembre 1676, ce Julien de Lourmel, sieur du Gahil,

exécuta le testament de son père, François de Lourmel, sieur de la

Guihaudière, lequel avait légué 25 livres de rente pour la fondation

d'une messe par semaine en sa chapelle du Gahil ; mais il fit plus, car,

augmentant cette fondation, il voulut qu'on célébrât dans cette chapelle

deux messes hebdomadaires, les dimanches et mercredis, et il obtint pour

cela l'approbation de l'ordinaire, en date du 25 juin 1677 (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 45). Propriété successive des familles Martin (en 1513 et 1546), Hunault

(en 1572), Lourmel, seigneurs de la Guihardière (en 1643 et 1738) ;

![]() 2 moulins

dont celui de la Piglais, et celui de Gabril-Martin ;

2 moulins

dont celui de la Piglais, et celui de Gabril-Martin ;

A signaler aussi :

![]() l'ancienne

fontaine Saint-Melaine ;

l'ancienne

fontaine Saint-Melaine ;

![]() l'ancien

manoir du Champ-Rond. Propriété successive des familles Maillechapt (en

1454), Piguelaye (avant 1626), Boullay (en 1626), Chateaubriand ;

l'ancien

manoir du Champ-Rond. Propriété successive des familles Maillechapt (en

1454), Piguelaye (avant 1626), Boullay (en 1626), Chateaubriand ;

![]() l'ancien

manoir de la Piguelaye. La chapelle, qui n’existe plus aujourd’hui,

avait été reconstruite au XVIIème siècle. Cette chapelle se trouvait en, 1679 dans

un angle de la cour, alors entourée d'eau et fermée par un pont-levis. Dès

avant 1661 Jean Phelippot, seigneur de la Carpraye et de la Piguelaye,

l'avait fait « rebastir à neuf deux fois plus grande que l'ancienne »

et l'avait fait bénir par le recteur de Mouazé, avec la permission de Mgr

de la Motte-Houdancourt. Plus tard, Mgr de la Vieuville ayant défendu de

dire la messe dans les chapelles non dotées, Jean Phelippot supplia cet évêque

de lui accorder le privilège d'avoir la messe, promettant de doter sa

chapelle de 60 livres de rente. Mais ce fut Bonaventure Phelippot, seigneur

de la Piguelaye, qui fit cette fondation, le 6 mai 1679 : elle consistait en

trois messes par semaine, et elle fut approuvée par l'ordinaire le 26

octobre 1679 (Pouillé de Rennes). Le manoir avait droit de haute justice.

Propriété successive des familles Piguelaye (en 1379 et 1617), Phelippot,

seigneurs de la Carpraye (en 1643), Langle (XVIIIème siècle), Freslon,

seigneurs de Saint-Aubin (en 1789) ;

l'ancien

manoir de la Piguelaye. La chapelle, qui n’existe plus aujourd’hui,

avait été reconstruite au XVIIème siècle. Cette chapelle se trouvait en, 1679 dans

un angle de la cour, alors entourée d'eau et fermée par un pont-levis. Dès

avant 1661 Jean Phelippot, seigneur de la Carpraye et de la Piguelaye,

l'avait fait « rebastir à neuf deux fois plus grande que l'ancienne »

et l'avait fait bénir par le recteur de Mouazé, avec la permission de Mgr

de la Motte-Houdancourt. Plus tard, Mgr de la Vieuville ayant défendu de

dire la messe dans les chapelles non dotées, Jean Phelippot supplia cet évêque

de lui accorder le privilège d'avoir la messe, promettant de doter sa

chapelle de 60 livres de rente. Mais ce fut Bonaventure Phelippot, seigneur

de la Piguelaye, qui fit cette fondation, le 6 mai 1679 : elle consistait en

trois messes par semaine, et elle fut approuvée par l'ordinaire le 26

octobre 1679 (Pouillé de Rennes). Le manoir avait droit de haute justice.

Propriété successive des familles Piguelaye (en 1379 et 1617), Phelippot,

seigneurs de la Carpraye (en 1643), Langle (XVIIIème siècle), Freslon,

seigneurs de Saint-Aubin (en 1789) ;

![]() l'ancien

manoir de la Vieuxville. Propriété de la famille Pépin, puis de la

famille Georgin (en 1513) ;

l'ancien

manoir de la Vieuxville. Propriété de la famille Pépin, puis de la

famille Georgin (en 1513) ;

![]() l'ancien

manoir du Chêne des Plaids ;

l'ancien

manoir du Chêne des Plaids ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE deMOUAZE

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.