|

Bienvenue chez les Pleucadeuciens |

PLEUCADEUC |

Retour page d'accueil Retour Canton de Questembert

La commune de Pleucadeuc ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de PLEUCADEUC

Pleucadeuc vient du breton « Plou » et de « Cadoc », la paroisse de Cadoc.

En l'an 837, une charte est signée à Pleucadeuc « In Plebe Cadoci » par un moine nommé Gias Cadoc (serviteur de Cadoc).

Avant le démembrement des paroisses au XIIème siècle, Pleucadeuc englobait le territoire de Saint-Gongard, et la partie méridionale de la ville de Malestroit qui en fut détachée pour constituer avec La Magdeleine, jadis en Missiriac, la paroisse castrale de Malestroit.

L’ermitage de Roga, aujourd’hui en Saint-Congard, est cité dans la paroisse de Pleucadeuc vers la fin du XIème siècle : « ...partem Jarnuuin id est dimidium Botsarphin finem habens de summo larer et fronte a fluvio Cles usque ad flumen Ultre…sitam… in condita plebe Cadoc » (Cart. Rot. Charte CCLV) et « …locum qui dicitur Rosgal at alio nomine qui dicitur Botgarth » (Cart. Rot. Charte CCLXVII). A la suite de la victoire de Ballon à Bains-sur-Oust en l’an 845, Nominé devient roi de Bretagne et il a sa demeure à Coët-Len, aujourd’hui commune de Saint-Gongard.

En 1380, des indulgences sont accordées à Pleucadeuc par le Saint-Siège pour la chapelle des Quatre-Evangélistes : " Cupientes igitur ut cappella quator Evangelistarum, que infra metas parrochialis ecclesie de Ploegadec, Venetensis diocesis, fundata existit, cujus quid : edificia jam diu, ut asseritur, inchoala sine fidelium elemosinis commode nequeant adimpteri … Datum Avenione, X kalendas novembris, anno 2° (23 octobre 1380) " (Archives du Vatican).

Au Moyen Age, la châtellenie de Pleucadeuc dépend du comté de Rochefort. Elle est la propriété des familles Rochefort, Rieux, Coligny (en 1567), Lorraine d'Elbeuf, Larlan et Hay des Nétumières et à droit de haute justice.

Note 1 : Pleucadeuc est limité au nord par Malestroit et Saint-Marcel, à l'ouest par Bohal et Molac, au sud par Pluherlin, à l'est par Saint-Gravé et Saint-Congard. Sa superficie est de 3451 hectares, dont les deux tiers sont occupés par les landes de Lanvaux au sud et de Saint-Maugon au nord. Ces landes sont aujourd'hui en grande partie défrichées. La partie cultivée avoisine la Claie, qui coule de l'ouest à l'est. En 1891, sa population est de 1548 habitants. Les monuments celtiques sont très nombreux sur ce territoire, malgré de déplorables destructions. Vers l'ouest, on trouve une pierre à bassins aux Faillis-Clos ; un menhir de 4 mètres, dit pierre Méha, portant quelques sculptures ; auprès de l'étang de Couédelo, des rochers superposés appelés le Chapeau de roche, plus loin une multitude de pierres excavées, de dolmens mutilés et de menhirs renversés, et devant la ferme de Reinon un menhir de 8 mètres de hauteur. D'autres monuments, dont plusieurs ont été signalés par M. Mahé en 1825, ont disparu depuis pour servir au canal de Nantes à Brest. (Cayot Delandre, 240). A un kilomètre au sud-est du bourg, près de la route de Rochefort se dresse la butte du Brétin. « Son sommet est couronné d'une lourde pierre à bassins ; et tout le long de ses flancs descendent des menhirs disposés en lignes droites, qui vont en s'écartant, et en cercles concentriques également espacés, dans les mêmes dispositions que les trous d'une écumoire... Des fouilles, pratiquées en 1864 au pied de cinq menhirs, ont donné un fragment de celtœ des charbons, des granits brûlés et des terres contenant à une certaine profondeur de notables quantités de phosphate de chaux, reste évident de décomposition osseuse. On peut se demander si les Celtes n'enterraient pas leurs morts autour d'un autel de sacrifice, comme on enterrait au moyen âge les défunts dans les églises » (Fouquet, Guide p. 79. — Bull. 1864. p. 105). A un kilomètre à l'est du Brétin, près de la Ville-Bily, se trouve une autre butte, appelée aujourd'hui Terois et jadis Tréhoet. Cette butte est dans les mêmes conditions que celle du Brétin ; on y trouve des pierres à bassins fort remarquables et de nombreux alignements de menhirs disposés en lignes divergentes, du sommet à la base de la colline. Mais ici les destructeurs anciens et modernes ont largement fonctionné et le monument est loin d'être complet. Des fouilles pratiquées en 1867 au pied de cinq menhirs, ont donné les mêmes résultats qu'au Brétin. (Bull. 1867. p. 87). Au nord de ce point, à la Prévotaie, se trouvent deux menhirs, dont un renversé. De l'époque romaine on signale une voie secondaire passant à Tréhoet, à la Morinaie et franchissant la Claie au moulin de Lénay ; puis à l'ouest du Brétin une enceinte quadrilatère, et enfin près de la Ville-Bily les restes d'une maison romaine et près de Bégasson un tertre allongé renfermant des pierres, des ardoises, du charbon et des débris de briques. On a trouvé aussi, près de la route de Molac, deux pointes de lance en bronze. Les émigrés bretons ont, à leur tour, occupé ce territoire comme le prouvent les noms de Kergo, Couédelo, Priziac, Quillian, Tréhoet, Trégou, etc. Le nom de Pleucadeuc lui-même, ou Plécatoc comme on l'écrivait au IXème siècle, est breton et signifie le peuple de Cadoc ; il conduit à penser que le chef des émigrés établis en ce lieu s'appelait Cadoc. Le Cartulaire de l'abbaye de Redon renferme plusieurs actes concernant cette paroisse. Ainsi vers 816, un certain Worwelet voulant faire pénitence obtint du tyern Jarnhitin la terre de Botgarth ou de Rosgal (aujourd'hui Roga en Saint-Congard) ; cette terre, cédée ensuite à Worvoret, fut donnée en 834 à l'abbaye de Redon. (p. 216. 11). De même la terre de Botsarphin, située au confluent de l'Oust et de la Claie, acquise en 826 par Jarnedetwido et en 860 par le prêtre Penwas, fut donnée en 872 à la même abbaye (Ib. 205, 206, 207). Il est à remarquer que ces deux terres, aujourd'hui en Saint-Congard, étaient alors en Pleucadeuc : ce qui prouve que la paroisse de Saint-Congard n'était pas encore détachée de celle de Pleucadeuc. En 833, le tyern Conwal, fils de Portitoé, donna à l'abbaye de Redon une terre, nommée Bachon, située en Pleucadeuc ; plus tard il y ajouta une parcelle de terre qui avait été précédemment sous forêt et qui se trouvait entre Bachon et Coethaeloc (Coetdelo). En 837 le même Conwal et son père se trouvant à Roga, devant la chapelle et le monastère de Worwelet ou Gurguelet, donnèrent aux moines de Redon Cranwikant et Cranquarima et tout ce qu'ils pourraient déraciner dans la forêt (Ib. 10. 88. 13) Au XIème siècle, Roga appartenait encore à l'abbaye de Redon et faisait toujours partie de Pleucadeuc (Ib. 284) (Joseph-Marie Le Mené - 1891).

Note 2 : Liste non exhaustive des maires de la commune de Pleucadeuc : Pierre Cauzic (1808-1811) ; Julien Mouro (1811-1821) ; Louis Ponsard (1821-1835) ; François Mouro (1835-1855) ; Mathurin Dejour (1855-1865) ; Joseph Goudy (1865-1878) ; Pierre Picard (1878-1897) ; Joseph Texier (1897-1908) ; Jean-Pierre Loyer (1908-1913) ; Georges de Montfort (1913-1937) ; Georges de Chabannes (1937-1945) ; Emile Loyer (1945-1963) ; Paul Huet (1963-1971) ; Joseph Briend (1971-2008) ; Alain Launay (2008-?), etc ...

Voir

![]() "

Mathurin

Le Breton, prêtre natif de Pleucadeuc et guillotiné à Lorient en 1794

".

"

Mathurin

Le Breton, prêtre natif de Pleucadeuc et guillotiné à Lorient en 1794

".

![]()

PATRIMOINE de PLEUCADEUC

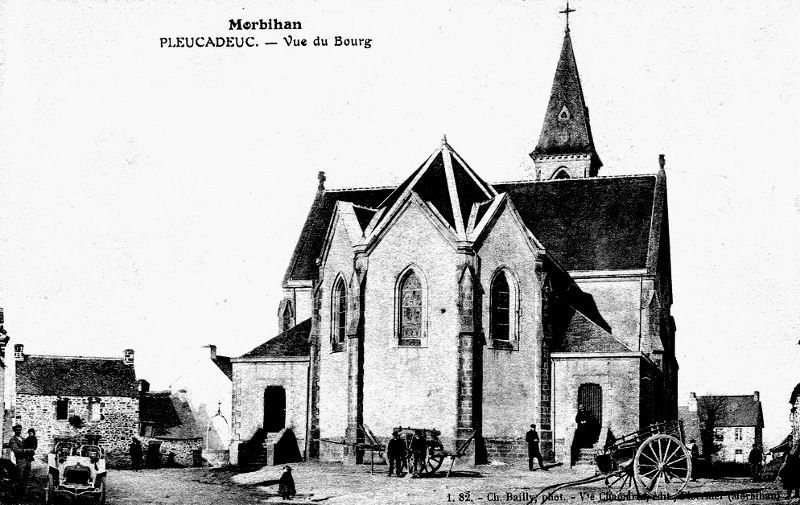

![]() l'église Saint-Pierre (1880), modifiée entre 1980 et

1968. L'église, qui datait de 1596, a été démolie vers 1880 et

remplacée en 1887 par un banal édifice de style gothique ;

l'église Saint-Pierre (1880), modifiée entre 1980 et

1968. L'église, qui datait de 1596, a été démolie vers 1880 et

remplacée en 1887 par un banal édifice de style gothique ;

Nota : L'église paroissiale, qui vient de disparaître, était sous le vocable de saint Pierre. Elle avait la forme d'une croix latine et appartenait à diverses époques : les fenêtres étaient ogivales, à meneaux en quatrefeuilles et trilobes ; dans la chapelle du nord on voyait sur une sablière et sur un entrait l'écusson des Malestroit ou plutôt des Ermar, en alliance avec plusieurs autres, et l'inscription : 1586. Le signeur de Lieuzele. Dans le cimetière se trouvaient deux ou trois lechs bas arrondis, témoins d'antiques sépultures. La nouvelle église, construite en 1887, est aussi dédiée à saint Pierre et affecte la forme d'une croix latine. Ses autels latéraux sont sous le vocable de la sainte Vierge et du Sacré-Coeur. Son style est du XIIIème siècle. Les bas côtés sont ornés de petits pignons. Outre le cimetière du bourg, on en bénit un autre, en 1638, à la Croix-Julien, à l'occasion d'une épidémie qui décima la paroisse à cette époque. Depuis ce temps on prit l'habitude de se rendre en procession, chaque mardi gras, à cette croix qui prit le nom de Croix des défunts. Ce nouveau cimetière dut sans doute servir encore en 1736 et en 1737, pendant une seconde épidémie, plus longue et plus terrible que la première. Les chapelles publiques sont : — 1° Saint-Barthélemy, au Goray, siège d'une trêve jusqu'en 1791, et résidence d'un curé, qui faisait les baptêmes, les mariages et les sépultures. La chapelle, en forme de croix latine, offre des fenêtres ogivales et des restes de vitraux peints. Dans le cimetière qui l'avoisine, se remarque un lech bas arrondi. — 2° Saint-Marc, ou les Quatre-Évangélistes, au nord, près de Malestroit. L'édifice en forme de croix latine, a perdu presque toute sa nef ; les arcades de l'inter-transept sont ogivales, mais les fenêtres sont romanes. Auprès de la chapelle se trouve un calvaire remarquable, malheureusement mutilé. — 3° Saint-Joseph, au hameau de ce nom, n'offre rien de particulier. — On peut se demander si saint Maugon n'aurait pas eu jadis une chapelle : le nom du moins semble l'insinuer. Des chapelles privées s'élevaient à la Villeneuve, à Lieuzel et à la Morinaie ; cette dernière servit pendant quelque temps aux huguenots. Il y avait aussi auprès de la chapelle de Saint-Marc un petit logement, appelé l'ermitage des Quatre-Evangélistes. Un ermite originaire de l'Anjou, après y avoir passé plusieurs années, y mourut le 8 avril 1631. Il y avait ici trois chapellenies : — 1° Celle de Saint-Marc ou des Quatre-Evangélistes, mentionnée dès 1516, chargée d'une messe par semaine, unie en 1751 à la collégiale de Rochefort. — 2° Celle de Lieuzel, fondée par Isabelle du Bot, dame du lieu, (1611-1642) et desservie dans la chapelle du château. — 3° Celle de Saint-Joseph, desservie dans la chapelle de ce saint depuis 1638 au moins. Le recteur, à la nomination libre du pape ou de l'évêque, levait la dîme à la 33ème gerbe sur toute sa paroisse. En 1757, son revenu net était évalué à 900 livres. Le seigneur de Rochefort était regardé comme le patron, fondateur et supérieur de l'église paroissiale, bien que Pleucadeuc fût du territoire de Rieux et de la sénéchaussée de Ploërmel. En 1790, Pleucadeuc fut érigé en commune et même en chef-lieu de canton du district de Rochefort, et eut dans sa circonscription Saint-Congard, Saint-Laurent, Missiriac, Saint-Marcel et Bohal. Le recteur, M. Cheval, refusa le serment schismatique en 1791 ; son curé, M. Le Breton, qui le refusa également, fut arrêté et guillotiné à Lorient le 7 juillet 1794. Un intrus s'était, dans l'intervalle, frauduleusement introduit dans la bergerie. La Révolution n'eut à vendre ici que la chapellenie des Quatre-Evangélistes et quelques terres dépendant de la cure. En 1801, Pleucadeuc perdit son titre de canton et fut rattaché à celui de Questembert, arrondissement de Vannes, bien qu'il fût plus près de Malestroit et même de Rochefort. Le bourg est à 15 kilomètres de Questembert et à 34 de Vannes (J-M. Le Mené - 1891).

Voir aussi

![]() "

L'histoire de la paroisse de Pleucadeuc et ses recteurs"

"

L'histoire de la paroisse de Pleucadeuc et ses recteurs"

![]() la chapelle Saint-Barthélemy (XIV-XV-XVI-XVIIème siècle), ancienne frairie,

édifiée sur le site de Gorays ou Goray. Il s'agit d'un édifice du XIVème

siècle ou du commencement du XVème siècle, en forme de croix latine avec

un petit clocheton en ardoises un peu en avant de la croisée. Les fenêtres

sont en tiers-point : celle du croisillon Sud est à réseau rayonnant, et

celle du croisillon Nord sont des fragments de vitraux du XVIème siècle ou

même du XVIIème siècle. La chapelle est couverte d'une charpente, encore

apparente il y a peu de temps : la partie qui couvre le croisillon Nord a des

entraits à têtes de crocodiles. La voûte lambrissée n'a été posée que

récemment. La chapelle abrite un riche ensemble de statues en bois

polychrome dont la statue en bois de sainte Appoline. Ces statues ont été

restaurées vers la fin du XXème siècle par l'atelier Gilbert Le Goel de

Bieuzy-les-Eaux ;

la chapelle Saint-Barthélemy (XIV-XV-XVI-XVIIème siècle), ancienne frairie,

édifiée sur le site de Gorays ou Goray. Il s'agit d'un édifice du XIVème

siècle ou du commencement du XVème siècle, en forme de croix latine avec

un petit clocheton en ardoises un peu en avant de la croisée. Les fenêtres

sont en tiers-point : celle du croisillon Sud est à réseau rayonnant, et

celle du croisillon Nord sont des fragments de vitraux du XVIème siècle ou

même du XVIIème siècle. La chapelle est couverte d'une charpente, encore

apparente il y a peu de temps : la partie qui couvre le croisillon Nord a des

entraits à têtes de crocodiles. La voûte lambrissée n'a été posée que

récemment. La chapelle abrite un riche ensemble de statues en bois

polychrome dont la statue en bois de sainte Appoline. Ces statues ont été

restaurées vers la fin du XXème siècle par l'atelier Gilbert Le Goel de

Bieuzy-les-Eaux ;

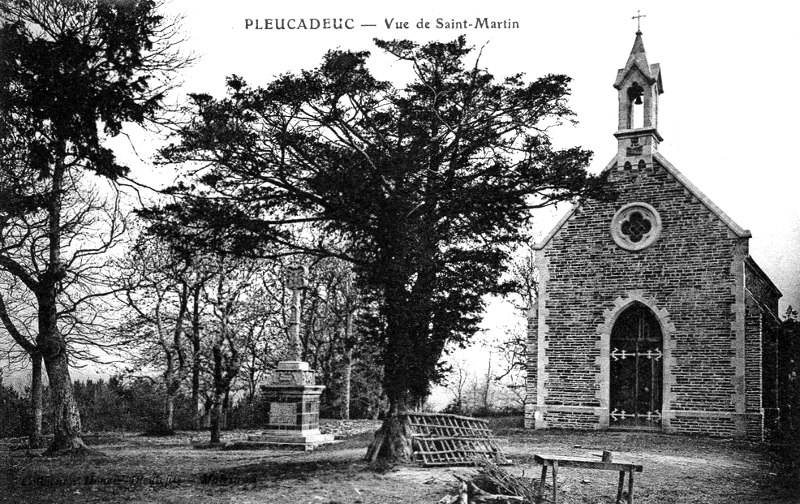

![]() la chapelle Saint-Marc

(XVème et XXème siècles), reconstruite en 1902

et dominant la vallée de l'Oust. La chapelle primitive avait été déjà

reconstruite au XVème siècle et comprenait alors une nef et un choeur à

chevet plat flanqué de deux chapelles formant croisillons. La nef, qui

tombait en ruines, a disparu. Les chapelles plus basses que le choeur,

communiquent avec lui par de grandes arcades en tiers-point pénétrant

directement dans la muraille. Les contreforts hauts et peu saillants, ainsi

que de petites fenêtres en plein cintre, sont des vestiges de la

construction primitive. La chapelle Sud, qui sert de clocher à sa partie

supérieure, a une toiture en pavillon d'un assez curieux effet. Une pierre

tumulaire de l'ancien édifice, présentant un personnage sculpté

(Françoise Ermat, dame de Lieuzel, épouse de Hyacinthe de Cosnoal) est

scellée dans la paroi murale. A proximité se trouve un calvaire du XVIème

siècle, dont le fût a été brisé ;

la chapelle Saint-Marc

(XVème et XXème siècles), reconstruite en 1902

et dominant la vallée de l'Oust. La chapelle primitive avait été déjà

reconstruite au XVème siècle et comprenait alors une nef et un choeur à

chevet plat flanqué de deux chapelles formant croisillons. La nef, qui

tombait en ruines, a disparu. Les chapelles plus basses que le choeur,

communiquent avec lui par de grandes arcades en tiers-point pénétrant

directement dans la muraille. Les contreforts hauts et peu saillants, ainsi

que de petites fenêtres en plein cintre, sont des vestiges de la

construction primitive. La chapelle Sud, qui sert de clocher à sa partie

supérieure, a une toiture en pavillon d'un assez curieux effet. Une pierre

tumulaire de l'ancien édifice, présentant un personnage sculpté

(Françoise Ermat, dame de Lieuzel, épouse de Hyacinthe de Cosnoal) est

scellée dans la paroi murale. A proximité se trouve un calvaire du XVIème

siècle, dont le fût a été brisé ;

![]() la chapelle Saint-Joseph

(XVIIème siècle), située près de La Prévostaie. Il s'agit d'un édifice

rectangulaire du XVIIème siècle qui a gardé des armoiries sculptées

au-dessus des portes. La croix de cette chapelle est datée du XVIème

siècle ;

la chapelle Saint-Joseph

(XVIIème siècle), située près de La Prévostaie. Il s'agit d'un édifice

rectangulaire du XVIIème siècle qui a gardé des armoiries sculptées

au-dessus des portes. La croix de cette chapelle est datée du XVIème

siècle ;

![]() la chapelle de la Morinois (ou chapelle des Huguenots). On y trouve a

proximité une croix datée du XVIème siècle. Cet édifice a servi autrefois de temple

protestant ;

la chapelle de la Morinois (ou chapelle des Huguenots). On y trouve a

proximité une croix datée du XVIème siècle. Cet édifice a servi autrefois de temple

protestant ;

![]() le calvaire de Saint-Barthélemy-du-Gorays

(XVIème siècle) ;

le calvaire de Saint-Barthélemy-du-Gorays

(XVIème siècle) ;

![]() le calvaire situé place Anne de Bretagne.

Il a été déplacé en 1887 du cimetière sur la place Anne-de-Bretagne ;

le calvaire situé place Anne de Bretagne.

Il a été déplacé en 1887 du cimetière sur la place Anne-de-Bretagne ;

![]() le calvaire des quatre évangélistes (XVème siècle),

édifié au XVIème siècle et restauré en 1896. Cette belle croix du XVème

siècle est un des monuments les plus remarquables du Morbihan. Elle se dresse

sur une crête de grès armoricain d'où l'œil découvre un des plus beaux sites du

département. Le sommet de la croix, en quatre feuille, offre, de face : le

crucifiement avec la Vierge et saint Jean — au revers : une Majestas, entourée

des symboles des 4 Evangélistes. Au milieu du fût, dans des niches à pignons et

colonnettes, les 4 Evangélistes. A la partie inférieure du fût, dans des niches

semblables, le bon Pasteur et S. Jacques, S. Pierre et S. Paul, S. Michel. A la

base, quatre bas-reliefs représentent : la descente de croix — la mise au

tombeau — la Résurrection — le Descendit ad inferos et le Noli me

tangere. Cette croix s'élevait autrefois au pied de vieux ifs, dans le

cimetière entourant une vieille chapelle. C'est donc pour la replacer dans son

ancien cadre que M. Marsille dit quelques mots de la chapelle des 4

Evangélistes, et de la chapellenie qu'y avait fondée le seigneur de Rochefort.

Enfin après avoir rappelé l'importance du pardon et de la foire de la Saint-Marc

qui se tenaient à proximité, notre confrère termine par un noël du XVIIème

siècle qui prouve combien ce coin était jadis fréquenté et connu ;

le calvaire des quatre évangélistes (XVème siècle),

édifié au XVIème siècle et restauré en 1896. Cette belle croix du XVème

siècle est un des monuments les plus remarquables du Morbihan. Elle se dresse

sur une crête de grès armoricain d'où l'œil découvre un des plus beaux sites du

département. Le sommet de la croix, en quatre feuille, offre, de face : le

crucifiement avec la Vierge et saint Jean — au revers : une Majestas, entourée

des symboles des 4 Evangélistes. Au milieu du fût, dans des niches à pignons et

colonnettes, les 4 Evangélistes. A la partie inférieure du fût, dans des niches

semblables, le bon Pasteur et S. Jacques, S. Pierre et S. Paul, S. Michel. A la

base, quatre bas-reliefs représentent : la descente de croix — la mise au

tombeau — la Résurrection — le Descendit ad inferos et le Noli me

tangere. Cette croix s'élevait autrefois au pied de vieux ifs, dans le

cimetière entourant une vieille chapelle. C'est donc pour la replacer dans son

ancien cadre que M. Marsille dit quelques mots de la chapelle des 4

Evangélistes, et de la chapellenie qu'y avait fondée le seigneur de Rochefort.

Enfin après avoir rappelé l'importance du pardon et de la foire de la Saint-Marc

qui se tenaient à proximité, notre confrère termine par un noël du XVIIème

siècle qui prouve combien ce coin était jadis fréquenté et connu ;

![]() la croix Baron (1772).

Cette croix porte les lettres INRI ;

la croix Baron (1772).

Cette croix porte les lettres INRI ;

![]() le château de la Combe-d'En-Haut (XIXème siècle), ancien

siège d’une seigneurie appartenant en 1420 à la famille Bégasson

(propriété de Jehan Begaczon en 1427). Ce château est

encore surnommé « château de Haute-Combe ». Il est la propriété

d’André Viaud-Grand-Marais (au XIXème siècle), puis de Louis Marsille

(jusqu’en 1966) ;

le château de la Combe-d'En-Haut (XIXème siècle), ancien

siège d’une seigneurie appartenant en 1420 à la famille Bégasson

(propriété de Jehan Begaczon en 1427). Ce château est

encore surnommé « château de Haute-Combe ». Il est la propriété

d’André Viaud-Grand-Marais (au XIXème siècle), puis de Louis Marsille

(jusqu’en 1966) ;

![]() le château de la Combe-d'En-Bas, encore surnommé

« château de Basse-Combe » ou « château de Kerdoué » (XIXème

siècle). Propriété du comte Yves de L’Escale, puis de Louis Piquet ;

le château de la Combe-d'En-Bas, encore surnommé

« château de Basse-Combe » ou « château de Kerdoué » (XIXème

siècle). Propriété du comte Yves de L’Escale, puis de Louis Piquet ;

![]() le château de la Morinaie (1870), ancienne propriété des familles

Boschet (Jehan Boschet en 1427), La Houssaye et Cossé (en 1870). Il possédait autrefois une chapelle

privée ;

le château de la Morinaie (1870), ancienne propriété des familles

Boschet (Jehan Boschet en 1427), La Houssaye et Cossé (en 1870). Il possédait autrefois une chapelle

privée ;

![]() le château de Villeneuve (1910). La seigneurie a appartenu en 1390

à la famille Boulebart ainsi qu'à la famille Henry de Bohal.

Propriété de Perrot Bolebar en 1427, et de Pierre Boulebart en 1464 et en

1481. On y trouve une chapelle privée.

Propriété successive des familles Perrot Boulebart (en 1426), Careil (au

XVIème siècle), Séréac (au XVIIème siècle), Bot et Mahé. Propriété en 1810 du baron de

Sivry, puis de la famille Chabannes. Le château est reconstruit en 1910 par M. de Sivry,

avec des matériaux provenant du château de Trégoët, en Le Cours ;

le château de Villeneuve (1910). La seigneurie a appartenu en 1390

à la famille Boulebart ainsi qu'à la famille Henry de Bohal.

Propriété de Perrot Bolebar en 1427, et de Pierre Boulebart en 1464 et en

1481. On y trouve une chapelle privée.

Propriété successive des familles Perrot Boulebart (en 1426), Careil (au

XVIème siècle), Séréac (au XVIIème siècle), Bot et Mahé. Propriété en 1810 du baron de

Sivry, puis de la famille Chabannes. Le château est reconstruit en 1910 par M. de Sivry,

avec des matériaux provenant du château de Trégoët, en Le Cours ;

![]() le manoir de la Prévostais (1905). Encore surnommé Prévôtaye ou

Prévostais ou Provotais. Propriété des familles Chasteigneraye (Houisete

de la Chasteigneraye en 1427), Sérent et La Houssaye. L’édifice

actuel a été bâti par la famille Cossé. On y trouve à proximité une chapelle ;

le manoir de la Prévostais (1905). Encore surnommé Prévôtaye ou

Prévostais ou Provotais. Propriété des familles Chasteigneraye (Houisete

de la Chasteigneraye en 1427), Sérent et La Houssaye. L’édifice

actuel a été bâti par la famille Cossé. On y trouve à proximité une chapelle ;

![]() le manoir de Bas Bohal, berceau de la famille de

Bohal (Bonabes de Bohal en 1427, et Jehan de Bohal en 1464 et en 1481), puis de la

famille Henry et Bot de Villeneuve ;

le manoir de Bas Bohal, berceau de la famille de

Bohal (Bonabes de Bohal en 1427, et Jehan de Bohal en 1464 et en 1481), puis de la

famille Henry et Bot de Villeneuve ;

![]() le manoir de Bégasson

ou Begaczon (XIVème siècle), berceau de la famille

Bégasson. Propriété de Thébaud de Bogaczon en 1427, et de Pierre de

Bogaczon en 1481 ;

le manoir de Bégasson

ou Begaczon (XIVème siècle), berceau de la famille

Bégasson. Propriété de Thébaud de Bogaczon en 1427, et de Pierre de

Bogaczon en 1481 ;

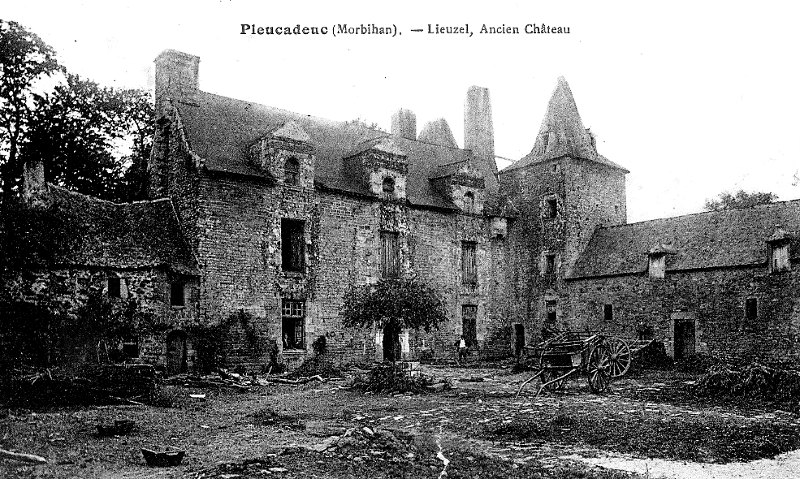

![]() le manoir de Lieuzel (XIVème siècle).

La seigneurie qui possédait autrefois un droit de moyenne justice

appartenait successivement aux familles Ermar, Malestroit et Cosnoal. On y trouve une chapelle

privée ;

le manoir de Lieuzel (XIVème siècle).

La seigneurie qui possédait autrefois un droit de moyenne justice

appartenait successivement aux familles Ermar, Malestroit et Cosnoal. On y trouve une chapelle

privée ;

![]() le manoir du Foutay (XVème siècle), propriété de la famille

Bégasson (au XVème siècle), puis des familles Le Bourc et Quéhéon ;

le manoir du Foutay (XVème siècle), propriété de la famille

Bégasson (au XVème siècle), puis des familles Le Bourc et Quéhéon ;

![]() le manoir du Gorays

(XVème siècle), propriété des familles

Peillac, Rohan du Gué de l’Isle, Rieux, Bayon, Henry de Bohal et Bot de

Villeneuve ;

le manoir du Gorays

(XVème siècle), propriété des familles

Peillac, Rohan du Gué de l’Isle, Rieux, Bayon, Henry de Bohal et Bot de

Villeneuve ;

![]() le manoir de la Grouays (XVème siècle), propriété de Guillaume de

la Touche (en 1427), de la famille Le Bourc et du vicomte Georges de Montfort (XIXème

siècle) ;

le manoir de la Grouays (XVème siècle), propriété de Guillaume de

la Touche (en 1427), de la famille Le Bourc et du vicomte Georges de Montfort (XIXème

siècle) ;

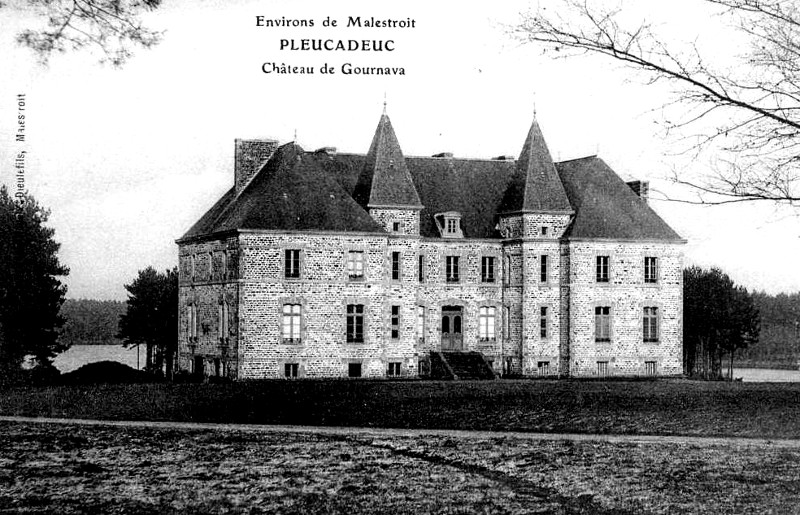

![]() le manoir de Gournava (XVIIème siècle), propriété de la famille

Ermar (en 1680), puis du comte Le Court de Béru (au XIXème siècle) qui restaure le

manoir, et du comte Louis-Henry de Tingny ;

le manoir de Gournava (XVIIème siècle), propriété de la famille

Ermar (en 1680), puis du comte Le Court de Béru (au XIXème siècle) qui restaure le

manoir, et du comte Louis-Henry de Tingny ;

![]() le cimetière de la chapelle Saint-Barthélemy ;

le cimetière de la chapelle Saint-Barthélemy ;

![]() les moulins à eau de Morpaix, de Grand-faux, de Lainé, et le

moulin à vent de Boissel ;

les moulins à eau de Morpaix, de Grand-faux, de Lainé, et le

moulin à vent de Boissel ;

A signaler aussi :

![]() le chapeau de la Roche

(fin du XIVème siècle). Il s'agit aujourd'hui d'un amas de roches pittoresque ;

le chapeau de la Roche

(fin du XIVème siècle). Il s'agit aujourd'hui d'un amas de roches pittoresque ;

![]() la pierre sacrée « Gree-Ny »

ou pierre Méha (située dans un champ appelée la Grée-Ny) ;

la pierre sacrée « Gree-Ny »

ou pierre Méha (située dans un champ appelée la Grée-Ny) ;

![]() des menhirs (dont ne subsistent que le menhir de Reinion et celui

situé sur la route de Rochefort), des dolmens et allées couvertes ;

des menhirs (dont ne subsistent que le menhir de Reinion et celui

situé sur la route de Rochefort), des dolmens et allées couvertes ;

![]() la découverte de haches en pierre polie et de pointes de flèche en

silex ;

la découverte de haches en pierre polie et de pointes de flèche en

silex ;

![]() la pierre branlante du château de Villeneuve ;

la pierre branlante du château de Villeneuve ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de PLEUCADEUC

Les seigneuries de la paroisse de Pleucadeuc étaient :

1° Le Bas-Bohal, au nord-ouest, berceau de la famille de Bohal, appartenait en 1600 aux Henry.

2° Bégasson, vers l'est, a donné son nom à une famille récemment éteinte.

3° Clos-neuf (Le).

4° Coetdelo, au sud-ouest, aux Ermar.

5° Combe (La), au nord.

6° Le Goray, au nord-ouest, aux Bayon, puis aux Henry.

7° Launay.

8° Lieuzel, au nord, moyenne et basse justice, aux Ermar, cadets de Malestroit, puis aux Cosnoal.

9° Lilliac, vers le nord, aux Thérault et aux Grenier.

10° La Morinaye, à l'est, aux La Houssaye.

11° La Prévotaye, aux Sérent et aux La Houssaye.

12° Reinon, à l'ouest.

13° La Rivière, au nord-ouest.

14° Saint-Maugon, au nord, aux Préaubert et Carheil.

15° Le Tertre, aux Couyer.

16° La Vieille-Ville, près du bourg.

17° La Ville-Bonnet, au nord-ouest, aux Bohal.

18° La Ville-Dava.

19° La Ville-Moisan, au nord-ouest.

20° La Ville-neuve, à l'ouest, aux Henry de Bohal.

(de J-M. Le Mené).

Lors de la réformation de 1427, on comptabilise la présence de plusieurs nobles à Pleucadeuc : Raoul Le Macquignon (Penhouët), Jehan Boschet (la Morinaye, village de La Bosmaye), Thebaud de Begaczon (Bégasson, village de la Bosmaye), Jehan Giffart (Launay, village de la Bosmaye), Houisete de la Chasteigneraye (la Provostaye, village de Terra), Jehan de Bohal (la ville Bonet, village de la Grassaye), Eonnet Ermar (Lieusel, village de la Grassaye), Jehan Rado (le Linio, village de la Grassaye), Jehan Begaczon (la Combe, village de la Grassaye), le sieur de Peillac (le Gorray, village de Kergo), Bonabes de Bohal (le Bas Bohal, village de Kergo), Guillaume de la Touche (la Grouaye, village de Kergo), Perrot Bolebar et Perrot Pondarre (la Villeneuve, village de Kergo).

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 8 septembre 1464, on comptabilise la présence de 17 nobles de Pleucadeuc :

![]() Thebaud

de BEGACZON, remplacé par Guillaume de Begaczon ;

Thebaud

de BEGACZON, remplacé par Guillaume de Begaczon ;

![]() Pierre

de BOULEBART : excusé ;

Pierre

de BOULEBART : excusé ;

![]() Artur

HASTELOU (30 livres de revenu), remplacé par Jehan de Bosal ;

Artur

HASTELOU (30 livres de revenu), remplacé par Jehan de Bosal ;

![]() Martin

HASTELOU (20 livres de revenu) : porteur d'une salade et d'harnois de

jambes, comparaît armé d'une épée ;

Martin

HASTELOU (20 livres de revenu) : porteur d'une salade et d'harnois de

jambes, comparaît armé d'une épée ;

![]() Jehan

de BEGACZON : défaillant ;

Jehan

de BEGACZON : défaillant ;

![]() Jehan

ERMAR : défaillant ;

Jehan

ERMAR : défaillant ;

![]() Eon

GUENO (20 livres de revenu) : porteur d'un paltoc et d'une salade (casque),

comparaît armé d'une jusarme et d'une épée ;

Eon

GUENO (20 livres de revenu) : porteur d'un paltoc et d'une salade (casque),

comparaît armé d'une jusarme et d'une épée ;

![]() Pierre

BOCAN (20 livres de revenu) : porteur d'un paltoc et d'une salade (casque),

comparaît armé d'un arc et d'une épée ;

Pierre

BOCAN (20 livres de revenu) : porteur d'un paltoc et d'une salade (casque),

comparaît armé d'un arc et d'une épée ;

![]() Jacques

de la LANDELLE (300 livres de revenu) : comparaît en homme d'armes ;

Jacques

de la LANDELLE (300 livres de revenu) : comparaît en homme d'armes ;

![]() Guillaume

de BEGACZON : porteur d'un paltoc et d'une salade, comparaît armé d'un arc

et d'une épée ;

Guillaume

de BEGACZON : porteur d'un paltoc et d'une salade, comparaît armé d'un arc

et d'une épée ;

![]() Jehan

MACQUIGNON : porteur d'un paltoc et d'une salade (casque), comparaît armé

d'une vouge et d'une épée ;

Jehan

MACQUIGNON : porteur d'un paltoc et d'une salade (casque), comparaît armé

d'une vouge et d'une épée ;

![]() Michel

ROBERT : porteur d'un paltoc et d'une salade (casque), comparaît armé

d'une vouge et d'une épée ;

Michel

ROBERT : porteur d'un paltoc et d'une salade (casque), comparaît armé

d'une vouge et d'une épée ;

![]() Jehan

BOCHET : porteur d'une brigandine et d'une salade (casque), comparaît armé

d'une vouge et d'une épée ;

Jehan

BOCHET : porteur d'une brigandine et d'une salade (casque), comparaît armé

d'une vouge et d'une épée ;

![]() Bonabes

de BOHAL (800 livres de revenu) : comparaît en homme d'armes ;

Bonabes

de BOHAL (800 livres de revenu) : comparaît en homme d'armes ;

![]() Jehan

de PLOERLIN : comparaît en homme d'armes ;

Jehan

de PLOERLIN : comparaît en homme d'armes ;

![]() Jehan

de BOHAL (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une salade

(casque), comparaît armé d'un arc et d'une épée ;

Jehan

de BOHAL (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une salade

(casque), comparaît armé d'un arc et d'une épée ;

![]() Jehan

POHA (15 livres de revenu) : porteur d'un paltoc et d'une salade (casque),

comparaît armé d'une vouge et d'une épée ;

Jehan

POHA (15 livres de revenu) : porteur d'un paltoc et d'une salade (casque),

comparaît armé d'une vouge et d'une épée ;

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 4 septembre 1481, on comptabilise la présence de 22 nobles de Pleucadeuc :

![]() Jehan

de BOHAL (200 livres de revenu) : excusé par Jehan Bochet ;

Jehan

de BOHAL (200 livres de revenu) : excusé par Jehan Bochet ;

![]() Jehan

GUICHOUX (60 livres de revenu), remplacé par Ollivier Guichoux : comparaît

armé d'une vouge ;

Jehan

GUICHOUX (60 livres de revenu), remplacé par Ollivier Guichoux : comparaît

armé d'une vouge ;

![]() Jehan

LUCAS (5 livres de revenu) ;

Jehan

LUCAS (5 livres de revenu) ;

![]() Jehan

de BOHAL (60 livres de revenu) ;

Jehan

de BOHAL (60 livres de revenu) ;

![]() Pierre

BEGACZON (15 livres de revenu) : comparaît en archer ;

Pierre

BEGACZON (15 livres de revenu) : comparaît en archer ;

![]() Michel

ROBERT ;

Michel

ROBERT ;

![]() Jehan

MAQUIGNON (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en

archer ;

Jehan

MAQUIGNON (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en

archer ;

![]() Jehan

BOCHET (60 livres de revenu) : comparaît en archer ;

Jehan

BOCHET (60 livres de revenu) : comparaît en archer ;

![]() Guillaume

GUENNO (20 livres de revenu) : comparaît armé d'une vouge ;

Guillaume

GUENNO (20 livres de revenu) : comparaît armé d'une vouge ;

![]() Yvon

de LESTEZ (30 livres de revenu), remplacé par Ollivier Nyel : comparaît

armé d'une vouge ;

Yvon

de LESTEZ (30 livres de revenu), remplacé par Ollivier Nyel : comparaît

armé d'une vouge ;

![]() Jehan

GUENNO (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine ;

Jehan

GUENNO (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine ;

![]() Pierre

GOULART (10 livres de revenu) ;

Pierre

GOULART (10 livres de revenu) ;

![]() Raollet

PAQUIER (10 livres de revenu) ;

Raollet

PAQUIER (10 livres de revenu) ;

![]() Jehan

de PLOEHERLIN (800 livres de revenu) : comparaît en homme d'armes ;

Jehan

de PLOEHERLIN (800 livres de revenu) : comparaît en homme d'armes ;

![]() Arthur

HASTELOU (10 livres de revenu) ;

Arthur

HASTELOU (10 livres de revenu) ;

![]() Jehan

POHA ;

Jehan

POHA ;

![]() Martin

HASTELOU (10 livres de revenu) ;

Martin

HASTELOU (10 livres de revenu) ;

![]() Pierre

BEGACZON ;

Pierre

BEGACZON ;

![]() Jehan

ERMAR (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine ;

Jehan

ERMAR (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine ;

![]() Pierre

BOULLEBAR (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine ;

Pierre

BOULLEBAR (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine ;

![]() Jehan

BOCAN (40 livres de revenu) : comparaît en archer ;

Jehan

BOCAN (40 livres de revenu) : comparaît en archer ;

![]() Amice

de BOHAL (20 livres de revenu), tutrice de son fils ;

Amice

de BOHAL (20 livres de revenu), tutrice de son fils ;

© Copyright - Tous droits réservés.