|

Bienvenue |

PLOUNEVENTER |

Retour page d'accueil Retour Canton de Landivisiau

La commune de Plounéventer ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de PLOUNEVENTER

Plounéventer vient du breton « ploe » (paroisse) et de saint Néventer, originaire de Grande-Bretagne. Une légende prétend qu'il fit un pèlerinage en Terre Sainte en compagnie de Saint-Derrien. Au retour, avant d'embarquer à Brest, il sauve d'un dragon, le fils du seigneur de l'Elorn, le futur saint Rioc.

Plounéventer est une ancienne paroisse primitive qui englobait autrefois les territoires de Plounéventer, Saint-Derrien (sa trève), Saint-Servais (sa trève) et Lanneufret. Saint-Servais devient trève en 1587 et commune en 1792. Saint-Derrien devient paroisse en 1845 et commune en 1882.

La paroisse de Plounéventer dépend de l'évêché de Léon. C'est à Kérilien (à 6 km au nord du bourg), qu'est située la ville gallo-romaine de Vorganium. Les Soeurs du Saint-Esprit étaient à Plounéventer depuis 1867. Elles tenaient école à la maison des Rosiers.

On trouve les appellations suivantes : Ploneventer (vers 1330), Pleneventer (en 1339), Ploeneventer (en 1481).

Nota : d'après le père Le Grand, la paroisse de Plounéventer aurait été fondée par Saint Pol. L'église primitive qui se trouverait à l'emplacement de l'église actuelle aurait été commencée par la femme et le fils du comte Elorn, et terminée au cours du VIème siècle (d'après la légende de saint Néventer).

![]()

PATRIMOINE de PLOUNEVENTER

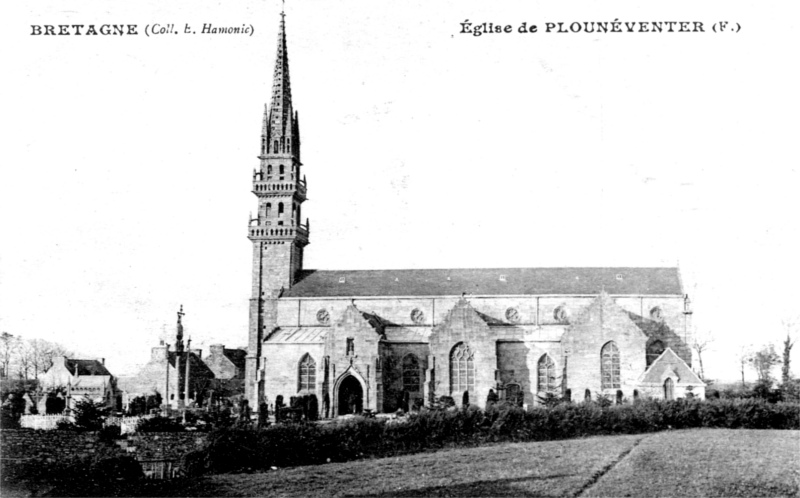

![]() l'église

Saint-Néventer (XVIIème siècle), restaurée en 1659 (voir bénitier), en

1872, en 1874 et consacrée le 3 août 1874 par Mgr Nouvel de La Flêche.

L'édifice actuel comprend une nef avec bas-côtés de sept travées. Le clocher

à deux galeries date de 1766 (du temps de Monsieur Le Roux) : réparé en 1876, il exige une

nouvelle intervention en 1882 et en 1894. Le porche

date de 1679 : celui-ci comporte deux travées voûtées sur ogives, l'une

de plan carré, l'autre barlongue. Un bénitier date de 1659. Sur le linteau de la porte de la

sacristie, on pouvait lire jadis la date de 1688. L'autel de la Sainte

Vierge (1875) est un don de la famille Prigent. L'autel de Saint-Joseph possède deux niches : celle de saint Eloi et de saint Herbot. L'autel des

Trépassés date de 1876. Ces trois autels sont l'oeuvre de Derrien, ébéniste à

Saint-Pol de Léon. L'autel de sainte Anne a été construit à Landerneau.

Sous le porche, côté cimetière, nous avons les douze Apôtres. La chaire

à prêcher date de 1680 (restaurée, semble-t-il, en 1817). Les quatre confessionnaux datent de

1836. Les fonts baptismaux datent de 1874. Le grand vitrail du choeur, dû

au talent de Yan Dargent (1824-1899) et qui représente la Crucifixion de

Notre Seigneur sur le calvaire, date de 1874. Le vitrail, représentant la

Transfiguration, situé à côté de l'autel de la Vierge est aussi de Yan

Dargent. Le vitrail, représentant la fuite en Egypte, situé à côté de

l'autel de saint Joseph a été offert par les familles Joseph et Jean

Pierre Soubigou et a été exécuté par L. Lobin - Tours en 1874. Le

vitrail, représentant la rencontre de Jésus et de la Samaritaine au puits

de Jacob, situé sur la face nord de l'église est un don de la famille

Queinnec et a été réalisé en 1931 par les ateliers Deschamps de

Saint-Servan. Sur le socle de la statue de saint André se trouve la date de

1679. Sur la statue de saint Jacques le majeur, se trouve une équerre et un

marteau accompagnant l'inscription "JA. MAZE". Sur la

statue de saint Jean se trouve l'inscription "J.M.D.".

L'église abrite les statues de saint Néventer, saint Pierre et un Crucifix

du XVIIème siècle ;

l'église

Saint-Néventer (XVIIème siècle), restaurée en 1659 (voir bénitier), en

1872, en 1874 et consacrée le 3 août 1874 par Mgr Nouvel de La Flêche.

L'édifice actuel comprend une nef avec bas-côtés de sept travées. Le clocher

à deux galeries date de 1766 (du temps de Monsieur Le Roux) : réparé en 1876, il exige une

nouvelle intervention en 1882 et en 1894. Le porche

date de 1679 : celui-ci comporte deux travées voûtées sur ogives, l'une

de plan carré, l'autre barlongue. Un bénitier date de 1659. Sur le linteau de la porte de la

sacristie, on pouvait lire jadis la date de 1688. L'autel de la Sainte

Vierge (1875) est un don de la famille Prigent. L'autel de Saint-Joseph possède deux niches : celle de saint Eloi et de saint Herbot. L'autel des

Trépassés date de 1876. Ces trois autels sont l'oeuvre de Derrien, ébéniste à

Saint-Pol de Léon. L'autel de sainte Anne a été construit à Landerneau.

Sous le porche, côté cimetière, nous avons les douze Apôtres. La chaire

à prêcher date de 1680 (restaurée, semble-t-il, en 1817). Les quatre confessionnaux datent de

1836. Les fonts baptismaux datent de 1874. Le grand vitrail du choeur, dû

au talent de Yan Dargent (1824-1899) et qui représente la Crucifixion de

Notre Seigneur sur le calvaire, date de 1874. Le vitrail, représentant la

Transfiguration, situé à côté de l'autel de la Vierge est aussi de Yan

Dargent. Le vitrail, représentant la fuite en Egypte, situé à côté de

l'autel de saint Joseph a été offert par les familles Joseph et Jean

Pierre Soubigou et a été exécuté par L. Lobin - Tours en 1874. Le

vitrail, représentant la rencontre de Jésus et de la Samaritaine au puits

de Jacob, situé sur la face nord de l'église est un don de la famille

Queinnec et a été réalisé en 1931 par les ateliers Deschamps de

Saint-Servan. Sur le socle de la statue de saint André se trouve la date de

1679. Sur la statue de saint Jacques le majeur, se trouve une équerre et un

marteau accompagnant l'inscription "JA. MAZE". Sur la

statue de saint Jean se trouve l'inscription "J.M.D.".

L'église abrite les statues de saint Néventer, saint Pierre et un Crucifix

du XVIIème siècle ;

![]() la chapelle

Saint-Mélar (1587), située à Locmélar. La chapelle a la forme d'une croix latine avec un petit

portique au midi. Le clocher est à deux étages de cloches amortis par une

flèche. La façade porte l'inscription "S. Melarde ora pro nobis

1587". Le chevet a été refait et porte la date de 1724. L'autel de pierre date

de 1564. La chapelle abrite les statues de saint Mélar (il possède ses

deux mains et une troisième coupée contre son choeur, signe de son

martyre), sainte Catherine, sainte Marguerite, un Christ en croix, un Christ

attendant le supplice, une Vierge à l'Enfant et un groupe de saint Yves. Jusqu'à la Révolution, il y avait un vicaire de

Plounéventer résidant à Loc-Mélar au lieu-dit "Ar Presbytal

Kos" ;

la chapelle

Saint-Mélar (1587), située à Locmélar. La chapelle a la forme d'une croix latine avec un petit

portique au midi. Le clocher est à deux étages de cloches amortis par une

flèche. La façade porte l'inscription "S. Melarde ora pro nobis

1587". Le chevet a été refait et porte la date de 1724. L'autel de pierre date

de 1564. La chapelle abrite les statues de saint Mélar (il possède ses

deux mains et une troisième coupée contre son choeur, signe de son

martyre), sainte Catherine, sainte Marguerite, un Christ en croix, un Christ

attendant le supplice, une Vierge à l'Enfant et un groupe de saint Yves. Jusqu'à la Révolution, il y avait un vicaire de

Plounéventer résidant à Loc-Mélar au lieu-dit "Ar Presbytal

Kos" ;

![]() la

chapelle de Brézal (fin du XIXème siècle), dédiée à saint Guillaume et

sainte Claire. Il s'agit de la chapelle privée du château de

Brézal. Cette chapelle a été édifiée par le père

d'Albert Le Roux. De plan rectangulaire, l'édifice comprend un chevet à

pans coupés et un clocher avec galerie ;

la

chapelle de Brézal (fin du XIXème siècle), dédiée à saint Guillaume et

sainte Claire. Il s'agit de la chapelle privée du château de

Brézal. Cette chapelle a été édifiée par le père

d'Albert Le Roux. De plan rectangulaire, l'édifice comprend un chevet à

pans coupés et un clocher avec galerie ;

![]() la

chapelle de Kerbeneat (1879-1886), dépendance de l'abbaye du même nom.

Elle est édifiée par les moines de la Pierre-qui-Vive (monastère

bénédictin fondé dans le Morvan au XIXème siècle par l'abbé Muard). A

gauche se trouvent des petites chapelles. Au dessus de la porte d'entrée,

se trouve une tribune éclairée par une rosace ;

la

chapelle de Kerbeneat (1879-1886), dépendance de l'abbaye du même nom.

Elle est édifiée par les moines de la Pierre-qui-Vive (monastère

bénédictin fondé dans le Morvan au XIXème siècle par l'abbé Muard). A

gauche se trouvent des petites chapelles. Au dessus de la porte d'entrée,

se trouve une tribune éclairée par une rosace ;

![]() les

anciennes chapelles de Plounéventer, aujourd'hui

détruites ou disparues : la chapelle de Saint-Logot (XVIIème

siècle), la chapelle des Trépassés, la chapelle de Sainte-Barbe

(dépendance du manoir de Kérinizan), la chapelle de Mezarnou et la

chapelle de Pont-Christ (édifiée par Guillaume, seigneur de Brézal, en

1553) ;

les

anciennes chapelles de Plounéventer, aujourd'hui

détruites ou disparues : la chapelle de Saint-Logot (XVIIème

siècle), la chapelle des Trépassés, la chapelle de Sainte-Barbe

(dépendance du manoir de Kérinizan), la chapelle de Mezarnou et la

chapelle de Pont-Christ (édifiée par Guillaume, seigneur de Brézal, en

1553) ;

![]() la croix de Kerillien

(Haut Moyen Age) ;

la croix de Kerillien

(Haut Moyen Age) ;

![]() la croix de Lanveur

ou Lanmeur (Haut Moyen Age) ;

la croix de Lanveur

ou Lanmeur (Haut Moyen Age) ;

![]() la croix de Kelléron

ou Quéléron-Vihan (Haut Moyen Age) de Quelléron.

Elle est appelée aussi Groaz Glas en 1685 ;

la croix de Kelléron

ou Quéléron-Vihan (Haut Moyen Age) de Quelléron.

Elle est appelée aussi Groaz Glas en 1685 ;

![]() la croix de Pont-Coat

ou Inisibien (moyen âge) de Inizi-Bihan ;

la croix de Pont-Coat

ou Inisibien (moyen âge) de Inizi-Bihan ;

![]() la croix de

Kerlan (1923) ;

la croix de

Kerlan (1923) ;

![]() la croix de Kroasver

ou Croas-Ver (moyen âge) de Coatlez ;

la croix de Kroasver

ou Croas-Ver (moyen âge) de Coatlez ;

![]() la croix

(Locmélar) de l’enclos de la chapelle Saint-Mélar (XVIème siècle) ;

la croix

(Locmélar) de l’enclos de la chapelle Saint-Mélar (XVIème siècle) ;

![]() la croix de

Sainte-Barbe (1588), qui se trouvait jadis auprès de la chapelle de cette

sainte. Portée disparue, elle a été retrouvée en 1895 dans une mare

d'eau et placée sur le fût de la croix de Kérider ;

la croix de

Sainte-Barbe (1588), qui se trouvait jadis auprès de la chapelle de cette

sainte. Portée disparue, elle a été retrouvée en 1895 dans une mare

d'eau et placée sur le fût de la croix de Kérider ;

![]() la croix de

Kergréguen (1870). Erigé en 1870 par la famille Soubigou. Elle est

l'oeuvre de Larhantec, sculpteur de Landerneau ;

la croix de

Kergréguen (1870). Erigé en 1870 par la famille Soubigou. Elle est

l'oeuvre de Larhantec, sculpteur de Landerneau ;

![]() la

croix de Mesgloaguen (1895). Erigée en 1895 par François Louis Soubigou,

ancien sénateur du Finistère de 1876 à 1894 ;

la

croix de Mesgloaguen (1895). Erigée en 1895 par François Louis Soubigou,

ancien sénateur du Finistère de 1876 à 1894 ;

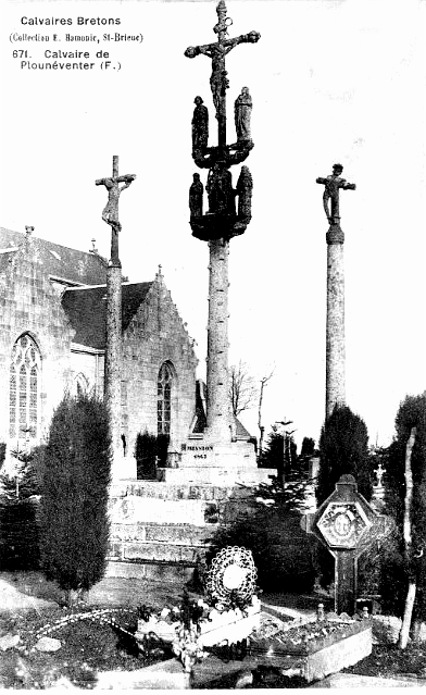

![]() le calvaire du

cimetière (vers 1578-1867). Il comporte les statues de saint

Néventer, saint Derrien, saint Yves et sainte Véronique. Il date du

XVIIème siècle à l'exception du Christ et de la croix du bon larron

refaits en 1867, lors de la Mission, année de la restauration ;

le calvaire du

cimetière (vers 1578-1867). Il comporte les statues de saint

Néventer, saint Derrien, saint Yves et sainte Véronique. Il date du

XVIIème siècle à l'exception du Christ et de la croix du bon larron

refaits en 1867, lors de la Mission, année de la restauration ;

![]() la

croix de Brézal (1896). Erigée en 1896 par le recteur Albert Le Roux ;

la

croix de Brézal (1896). Erigée en 1896 par le recteur Albert Le Roux ;

![]() d'autres

croix ou vestiges de croix : Bourlogot (XVIIème siècle), les trois croix de Kergroas (Moyen Age), Kerider (Moyen Age),

Kerillien (Moyen Age), Croas-ar-Salud, Merdy (XVIème siècle), Penguilly (1550), Croix-de-Keradennoc

ou Croix de Mézautret (Moyen Age, 1552), la croix du presbytère (1901), Croas-Hir

ou Croas Ménez-Bihan (XVIème siècle, restaurée en 1870). A signaler aussi les croix de Poulbroen

(ou Croaz Toul-Koz), Kerporziou, Prat-Ledan, Kerizien, Prenn,

Mezarnou, aujourd'hui disparues ;

d'autres

croix ou vestiges de croix : Bourlogot (XVIIème siècle), les trois croix de Kergroas (Moyen Age), Kerider (Moyen Age),

Kerillien (Moyen Age), Croas-ar-Salud, Merdy (XVIème siècle), Penguilly (1550), Croix-de-Keradennoc

ou Croix de Mézautret (Moyen Age, 1552), la croix du presbytère (1901), Croas-Hir

ou Croas Ménez-Bihan (XVIème siècle, restaurée en 1870). A signaler aussi les croix de Poulbroen

(ou Croaz Toul-Koz), Kerporziou, Prat-Ledan, Kerizien, Prenn,

Mezarnou, aujourd'hui disparues ;

![]() le château de

Brézal (vers 1850), propriété de Yvon Brézal, écuyer (en 1378). Jean,

son fils, épouse vers 1400 Sybille de Rodalvez. Derrien, leur fils, qui

vivait en 1426 épouse Marguerite de La Roche Vincent. Le fils à Derrien,

Guillaume qui vivait en 1438, épouse Isabelle de Kerascoët. Yvon, fils de

Guillaume, époux de Marguerite Auffray, est capitaine des Francs-Archers en

1479. Guillaume (fils d'Yvon), page de la Reine de Bretagne, époux de

Marguerite Le Sénéchal, vient habiter à Brézal et fait construire le

moulin féodal. En 1553, Guillaume de Brézal fait construire la chapelle de

Pont-Christ (qui devint trève de Ploudiry sous le nom de

Pont-Christ-Brézal). Le château devient ensuite par alliance la

propriété des familles Kersauzon (1710) et Tinténiac (en 1775). Après la

Révolution, le château est vendu comme bien national et il devient

successivement la propriété des familles Le Tom, Pouliquen (en 1808),

Malin (en 1814), Dodin du Breil (en 1818), Denis Véron (en 1837), Le Roux (de 1847 à 1979) ;

le château de

Brézal (vers 1850), propriété de Yvon Brézal, écuyer (en 1378). Jean,

son fils, épouse vers 1400 Sybille de Rodalvez. Derrien, leur fils, qui

vivait en 1426 épouse Marguerite de La Roche Vincent. Le fils à Derrien,

Guillaume qui vivait en 1438, épouse Isabelle de Kerascoët. Yvon, fils de

Guillaume, époux de Marguerite Auffray, est capitaine des Francs-Archers en

1479. Guillaume (fils d'Yvon), page de la Reine de Bretagne, époux de

Marguerite Le Sénéchal, vient habiter à Brézal et fait construire le

moulin féodal. En 1553, Guillaume de Brézal fait construire la chapelle de

Pont-Christ (qui devint trève de Ploudiry sous le nom de

Pont-Christ-Brézal). Le château devient ensuite par alliance la

propriété des familles Kersauzon (1710) et Tinténiac (en 1775). Après la

Révolution, le château est vendu comme bien national et il devient

successivement la propriété des familles Le Tom, Pouliquen (en 1808),

Malin (en 1814), Dodin du Breil (en 1818), Denis Véron (en 1837), Le Roux (de 1847 à 1979) ;

Nota : Le château de Brézal (en Plounéventer, près de Landivisiau, arrondissement de Morlaix), où habitaient les Kersauson depuis le mariage de Jacques-Gilles avec l'héritière de cette maison, Bonaventure-Julienne-Marie-Angélique de Brézal, fut, du temps de son fils (Haut et puissant Messire Jean-Jacques-Claude, marquis de Kersauson, sr. dudit lieu, de Kermellec, de Kerroignant, de Kerloaguen, de Brézal, de Coëtélan, Tréfilis, Rosnivinen, Trébrit, etc.), le rendez-vous de la noblesse. La haute position de rang et de fortune occupée par le marquis de Kersauson lui permettait de recevoir grandement. Des princes du sang daignèrent même venir le visiter. Il est entre autres fait mention d'un séjour que fit à Brézal le duc de Chartres, depuis tristement célèbre sous le nom de Philippe-Egalité, et d'une chasse au cerf à laquelle assista le Prince. Jean-Jacques-Claude, dernier marquis de Kersauson, mourut en 1788, laissant de son mariage trois filles. En lui s'éteignit la branche dite de Brézal, qui était l'aînée de toute la maison de Kersauson, puisqu'elle avait continué sans interruption la souche mère par ordre de primogéniture. La marquise de Kersauson était morte en 1766. Les trois filles du marquis de Kersauson furent : MARIE-YVONNE-GUILLEMETTE-XAVERINE, MARIE-JULIENNE-JOSÈPHE et JOSÉPHINE (J. de Kersauson).

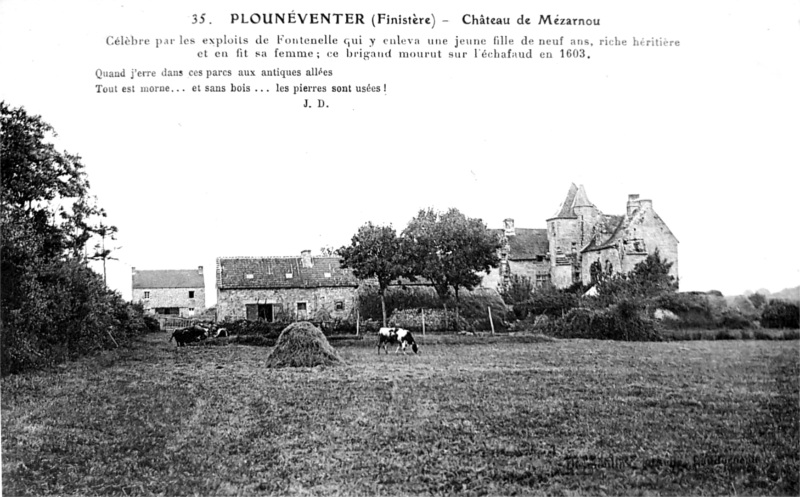

![]() le manoir de

Mézarnou (XVIème siècle), édifié à l’emplacement d’un ancien édifice

médiéval, propriété, en 1091, de Pierre André de Parcevaux, époux de

Sybille de Trogoff. En 1145, Ollivier de Parcevaux fait une donation à

l'abbaye du Relecq. En 1250, Pierre de Parcevaux accompagne sire de

Chateaubriand en Terre Sainte avec saint Louis et le duc de Bretagne. En

1297, Pierre de Parcevaux est au conseil du duc de Bretagne. En 1360, Jehan

de Parcevaux paraît à la montre de Pontorson. En 1393, Tanguy de Parcevaux

épouse Odile de Kerlouan. Le fils de ce dernier, Allain, est secrétaire de

Jean V de Bretagne. L'édifice est reconstruit au XVIème siècle par Yves

de Parcevaux, seigneur de Prat-Hir (fils de Maurice et petit-fils d'Allain)

et Jeanne de Bouteville, son épouse (mariés le 20 mars 1554). Le château

(propriété de Hervé de Parcevaux) est pillé, en 1594 par Yves Du

Liscouët (l'un des chefs les plus agissants du parti royaliste pendant les

troubles de la Ligue), puis l'année suivante par Guy Eder de La

Fontenelle qui enlève et épouse, encore adolescente Marie le Cherois

(fille d'un premier mariage de Renée de Coëtlogon, épouse d'Hervé de

Parcevaux). La chapelle privée se trouvait jadis au sud , non

loin du château, au lieu-dit "Park ar Japel" : elle a disparu

ainsi que le colombier qui est signalé dans l'acte de vente de 1720 en

faveur du maréchal de Poinçonneau. A la Révolution Mézarnou est vendu comme bien national et la

ferme est achetée par Bonaventure Ollivier. La famille Abhervé-Guégen

devient propriétaire de Mézarnou en 1806, qui passe par alliance entre les

mains de la famille Martin. En 1985, une partie de Mézarnou appartient à

la famille Martin, l'autre partie appartient depuis 1960 à Louis Appéré

(anciennement à la famille Jaffrès). En 1995, Mézarnou est partagé entre

trois propriétaires (la Société d'Histoire et d'Archéologie, Joseph Le

Goff et Roger Aballain) ;

le manoir de

Mézarnou (XVIème siècle), édifié à l’emplacement d’un ancien édifice

médiéval, propriété, en 1091, de Pierre André de Parcevaux, époux de

Sybille de Trogoff. En 1145, Ollivier de Parcevaux fait une donation à

l'abbaye du Relecq. En 1250, Pierre de Parcevaux accompagne sire de

Chateaubriand en Terre Sainte avec saint Louis et le duc de Bretagne. En

1297, Pierre de Parcevaux est au conseil du duc de Bretagne. En 1360, Jehan

de Parcevaux paraît à la montre de Pontorson. En 1393, Tanguy de Parcevaux

épouse Odile de Kerlouan. Le fils de ce dernier, Allain, est secrétaire de

Jean V de Bretagne. L'édifice est reconstruit au XVIème siècle par Yves

de Parcevaux, seigneur de Prat-Hir (fils de Maurice et petit-fils d'Allain)

et Jeanne de Bouteville, son épouse (mariés le 20 mars 1554). Le château

(propriété de Hervé de Parcevaux) est pillé, en 1594 par Yves Du

Liscouët (l'un des chefs les plus agissants du parti royaliste pendant les

troubles de la Ligue), puis l'année suivante par Guy Eder de La

Fontenelle qui enlève et épouse, encore adolescente Marie le Cherois

(fille d'un premier mariage de Renée de Coëtlogon, épouse d'Hervé de

Parcevaux). La chapelle privée se trouvait jadis au sud , non

loin du château, au lieu-dit "Park ar Japel" : elle a disparu

ainsi que le colombier qui est signalé dans l'acte de vente de 1720 en

faveur du maréchal de Poinçonneau. A la Révolution Mézarnou est vendu comme bien national et la

ferme est achetée par Bonaventure Ollivier. La famille Abhervé-Guégen

devient propriétaire de Mézarnou en 1806, qui passe par alliance entre les

mains de la famille Martin. En 1985, une partie de Mézarnou appartient à

la famille Martin, l'autre partie appartient depuis 1960 à Louis Appéré

(anciennement à la famille Jaffrès). En 1995, Mézarnou est partagé entre

trois propriétaires (la Société d'Histoire et d'Archéologie, Joseph Le

Goff et Roger Aballain) ;

Voir aussi

![]() "

Le pillage, en 1594, du château de Mézarnou en Plounéventer "

"

Le pillage, en 1594, du château de Mézarnou en Plounéventer "

![]() le

manoir de Loc-Melar (1664). Jusqu'en 1900, il y avait un puits au milieu de

la maison. Propriété d'Yvon Poulmic en 1638 ;

le

manoir de Loc-Melar (1664). Jusqu'en 1900, il y avait un puits au milieu de

la maison. Propriété d'Yvon Poulmic en 1638 ;

![]() l'abbaye de

Kerbénéat (1878). Au plein milieu du XIXème siècle, l'abbé Muard fonde

dans le Morvan un monastère bénédictin : la Pierre qui Vire. Sous

l'impulsion de l'évêque de Quimper, Mgr Nouvel de la Flèche (demande datée du 20 novembre 1875), des moines

de "la Pierre-qui-Vire" viennent s'installer vers 1876 au lieu-dit

Ker-an-Héré et construisent l'abbaye de Kerbénéat : "ils

trouveront à acheter pour 12000 francs, une modeste ferme en Plounéventer,

qu'ils baptiseront Ker-Bénéat (maison de Benoît)". Le 30

novembre 1878, à trois moines, on y reprend la tradition bénédictine. Grâce

à son prieur, dom Léandre Lemoine, Kerbénéat verra se développer, entre

1894 et 1902, une communauté nombreuse, au point d'être érigée en abbaye

le 21 octobre 1902. Expulsés par les lois anticléricales, les moines quittent Kerbénéat en

avril 1903 pour s'exiler au Pays de Galles, d'abord à Glyn-Abbey, dans un vieux manoir délabré, puis,

après 1904, dans une ferme près de Cardigan, Noyadd-Wilym, qu'on appelle

encore "Caer-Maria". Le monastère est vendu alors à une dame Radane de Morlaix,

puis revendu en 1914 à l'évêché de Quimper. Kerbénéat est affecté

comme camp à l'hébergement des prisonniers allemands, en attendant de

recevoir des internés civils. Les moines (huit moines restant) reviendront

le 21 novembre 1922. Le 8 octobre 1928, Kerbénéat

compte encore une quinzaine de moines. En 1937, l'abbé prieur se nomme

Eugène Joie. Louis Félix Colliot, originaire de Saint-Pierre-Quilbignon,

âgé de 31 ans, est nommé prieur le 29 novembre 1937. M. René de Chalus,

propriétaire du domaine de Landévennec, vend aux bénédictins de

Kerbénéat une partie de ce dernier domaine (dont il avait hérité de son

père en 1927) pour la somme de 15 millions de francs le 28 juillet 1950 (en

présence de Me Conan, notaire). L'antique abbaye de Landévennec va alors

être relevée par les moines de Kerbénéat. Kerbénéat

est vendu en 1976 puis occupé par les soeurs Bénédictines de

Notre-Dame du Calvaire de Landerneau ;

l'abbaye de

Kerbénéat (1878). Au plein milieu du XIXème siècle, l'abbé Muard fonde

dans le Morvan un monastère bénédictin : la Pierre qui Vire. Sous

l'impulsion de l'évêque de Quimper, Mgr Nouvel de la Flèche (demande datée du 20 novembre 1875), des moines

de "la Pierre-qui-Vire" viennent s'installer vers 1876 au lieu-dit

Ker-an-Héré et construisent l'abbaye de Kerbénéat : "ils

trouveront à acheter pour 12000 francs, une modeste ferme en Plounéventer,

qu'ils baptiseront Ker-Bénéat (maison de Benoît)". Le 30

novembre 1878, à trois moines, on y reprend la tradition bénédictine. Grâce

à son prieur, dom Léandre Lemoine, Kerbénéat verra se développer, entre

1894 et 1902, une communauté nombreuse, au point d'être érigée en abbaye

le 21 octobre 1902. Expulsés par les lois anticléricales, les moines quittent Kerbénéat en

avril 1903 pour s'exiler au Pays de Galles, d'abord à Glyn-Abbey, dans un vieux manoir délabré, puis,

après 1904, dans une ferme près de Cardigan, Noyadd-Wilym, qu'on appelle

encore "Caer-Maria". Le monastère est vendu alors à une dame Radane de Morlaix,

puis revendu en 1914 à l'évêché de Quimper. Kerbénéat est affecté

comme camp à l'hébergement des prisonniers allemands, en attendant de

recevoir des internés civils. Les moines (huit moines restant) reviendront

le 21 novembre 1922. Le 8 octobre 1928, Kerbénéat

compte encore une quinzaine de moines. En 1937, l'abbé prieur se nomme

Eugène Joie. Louis Félix Colliot, originaire de Saint-Pierre-Quilbignon,

âgé de 31 ans, est nommé prieur le 29 novembre 1937. M. René de Chalus,

propriétaire du domaine de Landévennec, vend aux bénédictins de

Kerbénéat une partie de ce dernier domaine (dont il avait hérité de son

père en 1927) pour la somme de 15 millions de francs le 28 juillet 1950 (en

présence de Me Conan, notaire). L'antique abbaye de Landévennec va alors

être relevée par les moines de Kerbénéat. Kerbénéat

est vendu en 1976 puis occupé par les soeurs Bénédictines de

Notre-Dame du Calvaire de Landerneau ;

![]() le colombier de

Brézal (XVIème siècle) ;

le colombier de

Brézal (XVIème siècle) ;

![]() 14 moulins dont le moulin à eau de Keryvon, de Bouillant, de Keraudry, de

Quillenec, de Penhoat ou Penhouat (XVIème siècle) de Brézal (1520), …

14 moulins dont le moulin à eau de Keryvon, de Bouillant, de Keraudry, de

Quillenec, de Penhoat ou Penhouat (XVIème siècle) de Brézal (1520), …

A signaler aussi :

![]() un menhir, un

dolmen ;

un menhir, un

dolmen ;

![]() la découverte de

hâches de bronze à Keriogan ;

la découverte de

hâches de bronze à Keriogan ;

![]() la ville

gallo-romaine de Vorganium, à Kerillien ;

la ville

gallo-romaine de Vorganium, à Kerillien ;

![]() la stèle de

Poulmarc’h ;

la stèle de

Poulmarc’h ;

![]() les tombes de la

famille Soubigou (dans le cimetière) ;

les tombes de la

famille Soubigou (dans le cimetière) ;

![]() l'ancienne

fontaine de Bourlogot ;

l'ancienne

fontaine de Bourlogot ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de PLOUNEVENTER

On peut citer

plusieurs seigneuries :

-

Brezalou

: propriété d'Edouard May, sieur

de Brézalou, époux de Jeanne de Kersulguen ;

-

Coet-Lestremeur

: de cette seigneurie est issu le cardinal de Coëtivy ;

-

Leslem

(aujourd'hui en Saint-Servais)

: le sieur de Leslem faisait partie de la 5ème croisade avec le roi saint Louis

;

-

Loc-Melar

: propriété de la famille Yvon Poulmic qui s'est fondue avec la famille De

Kerouartz en 1638 ;

-

Leur ar Moris

: propriété de Guillaume Riou. Le manoir a

été vendu en 1720 ;

-

le Lethy

: propriété de Gilette Audren en 1572 ;

-

Kergreguen

: propriété de Robert Keraoul, puis de Françoise de Parcevaux et

de la famille Poinçonneau (en 1720) ;

-

Kerandy

(aujourd'hui en Saint-Servais)

: propriété de Joseph Kerandy, sénéchal de Landerneau (en 1505), puis de

Françoise de Parcevaux de Mézarnou et de la famille Poinçonneau ;

-

Kerriouroux

: propriété de Guillaume Le Goff (sous la Réforme) ;

-

Kereozen

:

propriété de Jehan de Keréozen ou de Ker Yvon, époux de Louise de Ploëlan

(vers 1426). Le manoir devient une fromagerie en 1904 ;

-

Kerinizan

:

propriété de la famille de Kerinizan (en 1649) puis d'Yves de

Coëtquéziau, sieur de Kerinizan et de Lanrhus (en 1695). Le manoir est démoli

en 1910 et son étang assèché vers 1860 ;

-

Kerider

: propriété de la famille

Symon (au XVIIème siècle), puis de la famille Le Gac (au XVIIIème siècle) ;

-

Quelennec

: propriété de Louise de Kerguiziau en 1679 ;

- Kerizien

:

propriété de la famille Penfeuntényo au XVIIIème siècle ;

-

Lanrin

:

propriété de la famille Le Gris ;

SEIGNEURIE DE BRÉZAL. — Paroisse de Plounéventer, ancien évêché de Léon. Ce fief, le plus important de ladite paroisse, entra dans la famille Kersauson en 1710 par le mariage de Jacques-Gilles de Kersauson, conseiller au Parlement de Bretagne et veuf de demoiselle Marie-Anne Huchet de Langouët, avec Marie-Angélique-Bonaventure-Julienne de Brézal, dernière héritière de sa maison. Voici ce que dit de Brézal la Bretagne contemporaine : « Le château de Brézal était une demeure fort agréable (amoena sedes), si l'on en croit le jurisconsulte Eguiner Baron, qui y avait séjourné en 1520 et qui loue son hôte, Guillaume de Brézal, non comme légiste, mais comme l'homme le plus heureux qu'il ait connu dans l'art de la vénerie. Au XVIIIème siècle, Brézal était, comme on le disait à cette époque, le séjour des grâces et des muses. Deux poètes aimables, l'abbé de Boisbilly et le P. de Querboeuf y composèrent une foule de chansons, de charades et de madrigaux connus sous le nom de " Veillées de Brézal ". Cette terre appartenait au marquis de Kersauson, qui en avait hérité par les femmes et qui eut l'honneur de recevoir dans son château, en 1773, le comte d'Artois [Note : Concernant la visite du comte d'Artois à Brézal, en 1773, les documents de la famille Kersauson ne font mention que de celle du duc de Chartres. Nous ferons remarquer qu'en 1773, le comte d'Artois (plus tard Charles X) n'avait que 16 ans, étant né en 1757. Nous ne prenons donc nullement la responsabilité de cette assertion que nous laissons tout entière à M. de Courcy] et, en 1778, le duc d'Orléans (alors duc de Chartres), à la suite du combat d'Ouessant. La chapelle de Pontchrist est assise de la façon la plus pittoresque à l'extrémité d'un pont en dos d'âne, en face du moulin féodal de Brézal, dominé par un vert étang que couronnent des sapins entremêlés de rochers, et par un vieux colombier qui, avec le moulin, a survécu à la ruine du château de Brézal. Guillaume de Brézal, fils d'Yvon, capitaine, en 1479, des francs-archers de l'évêché de Léon, et époux (lui Guillaume) de Marguerite le Sénéchal, dame de Rosnyvinen, éleva le romantique moulin dont nous venons de parler » (Bretagne contemporaine, t. II, p. 107). Jean-Jacques-Claude, dernier marquis de Kersauson, mourut en 1788, à Brézal, qui passa alors dans la maison de Tinténiac dont le chef avait épousé Xaverine de Kersauson. La terre de Brézal a été vendue nationalement pendant la Révolution.

Brézal (de), sr. dudit lieu, en Plounéventer, — de Rosnivinen et des Salles, en Ploudiry. — de Treffilis, — de Rosily, — de Belizal, en Saint-Martin de Morlaix, — de Coëtelant, en Plourin, de Tréguier. Ancienne extraction chevaleresque. — Dix générations en 1668. — Réformes et montres de 1426 à 1534, en Plouneventer, évêché de Léon. Blason : De gueules à six besants d'or, 3, 2, 1. Devise : Spes mea Deus. On trouve Yvon de Brézal dans une montre reçue à Gouesnou en 1375. — Jean, vivant en 1400, épousa Sibille de Rodalvez. — Derrien, son fils, entre les nobles de Guiniventer (Plounéventer) en 1443, époux de Marguerite de la Roche. Vincent, chevalier de l'ordre en 1623. Après la mort de sa première femme, Jacques-Gilles de Kersauson se remaria, le 25 août 1710, à Bonaventure-Julienne-Marie-Angélique de Brézal, fille de Messire Joseph de Brézal, chevalier, sr. marquis dudit lieu, et de dame Françoise-Antoine de Marnières, demeurant au château de Brézal, en la paroisse de Plounéventer. La cérémonie nuptiale se fit dans la chapelle seigneuriale. En épousant l'héritière de Brézal, Jacques-Gilles prit le titre de marquis de Kersauson. Fondue par le présent mariage dans Kersauson, puis Tinténiac. La maison de Brézal avait équipage d'hommes d'armes et le fief du nom était le plus considérable de Plounéventer (J. de Kersauson).

Parcevaux, ou Percevaux, sr. de Mezarnou [Note : « Situé à l'entrée du bourg de Plounéventer, le château de Mezarnou fut construit, vers le milieu du XVIème siècle, par Yves de Parcevaux, époux de Jeanne de Bouteville, non dans la forme d'une forteresse, puisqu'il est sans fossés et sans remparts, mais de manière cependant à mettre à l'abri d'un coup de main et à pouvoir faire tête aux coureurs. Ainsi la façade qui regarde le parc n'a que de rares ouvertures et une petite poterne seulement au rez-de-chaussée, tandis que la façade principale ouvre sur une cour d'honneur, protégée autrefois par un portail et par un mur percé de meurtrières se refermant au moyen de coulisses en pierre. Les portes ont des archivoltes à contre-courbures, les fenêtres sont garnies de croisées en pierres ; celles du rez-de-chaussée sont grillées. Un pavillon carré, accosté d'une tourelle ronde, complète les décorations extérieures du château, qui se repliait en équerre, et dont l'aile se terminait par une tour, aujourd'hui en ruines. L'intérieur n'offre d'intéressant que ses vastes manteaux de cheminées, ses panneaux de menuiserie et les ferrures de diverses portes, qui sont restées les mêmes depuis trois cents ans. D'après un inventaire de 1600, Mezarnou était armé au temps de la Ligue de trois pièces de fonte verte montées et d'une douzaine et demie de fauconneaux. L'une de ces pièces d'artillerie existe encore, mais sa destination est bien changée : elle sert aujourd'hui de canal pour écouler l'eau d'un lavoir. Mezarnou fut, à cette même époque, ravagé et pillé par le capitaine du Liscoët et visité également par le célèbre La Fontenelle, qui enleva même, malgré son jeune âge, Marie le Bheroir, fille d'un premier mariage de Renée de Coëtlogon, devenue dame de Parcevaux. L'inventaire dont nous venons de parler, et qui fut dressé pour obtenir justice contre la dame douairière du Liscoët, et contre Benjamin, son fils, annonce une magnificence de mobilier dont on n'a guère plus idée. Et pourtant, le sieur de Mezarnou n'était point un des plus riches seigneurs de Bretagne. Hervé de Parcevaux mourut sans enfants, et sa succession, recueillie par Françoise de Parcevaux, sa nièce, dame d'honneur de la reine Anne d'Autriche, passa par alliance à René Barbier, marquis de Kerjean » (Bretagne contemporaine, t. II, pp. 108-109)], en Plounéventer,— de Morisur, en Plouider, — de Kerascouet, en Plouguin, — de Lesguy, près de Landerneau, — de la Palue, — du Prathir, — de Keranméar, en Kerlouan, — de Lesmelechen, en Plounéour-Trez, — de Ranvlouc'h, en Plougoulm, — de Tronjoly, paroisse de Cléder, — de Penancoët, en Saint-Renan, — de Kerjean. Ancienne extraction. — Sept générations en 1669. — Réformes et montres de 1426 à 1534, en Plounéventer et Goulven, évêché de Léon. Blason : D'argent, à trois chevrons d'azur. Devise : S'il plait à Dieu. La maison de Parcevaux a produit : Etienne, écuyer, dans une montre de du Guesclin, en 1371. — Hervé, homme d'armes pour le recouvrement de la personne du duc, dans une montre en 1420. — Jean prête serment au duc entre les nobles de Léon, en 1437. — Maurice, entre les nobles de Plounéventer (réformation de 1443). — Yves, conseiller au Parlement en 1556. — Yves, sr. de Mezarnou marié à Jeanne de Bouteville, mort en 1588, père d'Alain, marié en 1613, à Suzanne de Guémadeuc [Note : Suzanne de Guémadeuc était veuve de François, baron de Kersauson], dont Françoise, dame de Mezarnou, dame d'honneur de la reine Anne d'Autriche, qui porta les biens de la branche aînée dans la maison de Kerjean, par son mariage en 1639, avec René Barbier, marquis de Kerjean. La branche de Tronjoly, qui existe encore, a pour auteur : Yvon, fils puîné de Maurice, sr. de Mezarnou, mort en 1519. De son mariage avec Jeanne de Kerven issut Prigent, vivant en 1557, marié à Françoise, dame de Keranméar. Cette branche a produit Vincent, salade, dans la garnison de Brest, en 1595, et un sous-lieutenant aux volontaires pontificaux, tué à Castelfidardo en 1860. Parcevaux a encore produit : Alain, fils d'Hervé et de Renée de Coëtlogon, chevalier de l'ordre du roi, d'après un acte original du 17 février 1623, postérieur à sa mort (Chevaliers Bretons de Saint-Michel, par M. G. de Carné). Cinq chevaliers de Saint-Louis, en 1716, 1740, 1746 et 1781. — Cette famille s'est illustrée dans la marine où elle compte un chef d'escadre (Claude-Marie). Ses principales alliances modernes sont avec les Jouan de Kervanoël, Gillart de Keranflec'h, de Pompery, Jaillard de la Maronnière, etc. — Le 18 novembre 1879, Françoise de Parcevaux a épousé Jean-François de Sonis, fils de Louis-Gaston, général de division, compagnon de Charette à la bataille de Patay en 1870. (Communiqué par M. le baron René de Saint-Pern).

Lors de la Réformation de l'évêché de Léon en 1443, plusieurs familles nobles sont mentionnées à Plounéventer :

![]() Brézal

(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Plounéventer, relevant du duché de

Bretagne. De gueules à six besants d’or, 3, 2, 1. Yvon qui se

trouve mentionné comme écuyer en 1378 (Histoire de du Guesclin, page 391)

semble être de ceux-ci. Derrien se trouve mentionné entre les nobles de Plounéventer.

Brézal

(de), seigneur dudit lieu, paroisse de Plounéventer, relevant du duché de

Bretagne. De gueules à six besants d’or, 3, 2, 1. Yvon qui se

trouve mentionné comme écuyer en 1378 (Histoire de du Guesclin, page 391)

semble être de ceux-ci. Derrien se trouve mentionné entre les nobles de Plounéventer.

![]() Cheffontaines,

voy. Penfeunteniou (de) Cloc'her, seigneur de Keranmoal et de Kergoëlédic,

paroisse de Plounéventer. D’argent à trois tours crénelées de

gueules. Yvon se trouve mentionné entre les nobles de Plounéventer.

Cheffontaines,

voy. Penfeunteniou (de) Cloc'her, seigneur de Keranmoal et de Kergoëlédic,

paroisse de Plounéventer. D’argent à trois tours crénelées de

gueules. Yvon se trouve mentionné entre les nobles de Plounéventer.

![]() Guénou

Yvon se trouve mentionné entre les nobles de Plounéventer.

Guénou

Yvon se trouve mentionné entre les nobles de Plounéventer.

![]() Honoré

(L') ou Enoret (an), seigneur de Leslem, paroisse de Plounéventer, relevant

de la vicomté de Léon. Losangé d’argent et de sable au canton dextre

de pourpre, chargé d’une main ganté d’argent tenant un épervier

d’or, campané de même. Olivier se trouve mentionné entre les nobles

de Plounéventer.

Honoré

(L') ou Enoret (an), seigneur de Leslem, paroisse de Plounéventer, relevant

de la vicomté de Léon. Losangé d’argent et de sable au canton dextre

de pourpre, chargé d’une main ganté d’argent tenant un épervier

d’or, campané de même. Olivier se trouve mentionné entre les nobles

de Plounéventer.

![]() Keryvon

ou Keréozen (de), seigneur dudit lieu, paroisse de Plounéventer. Echiqueté

d’or et de gueules, sans nombre. Jean se trouve mentionné entre les

nobles de Plounéventer.

Keryvon

ou Keréozen (de), seigneur dudit lieu, paroisse de Plounéventer. Echiqueté

d’or et de gueules, sans nombre. Jean se trouve mentionné entre les

nobles de Plounéventer.

![]() May,

seigneur de Bensalou, paroisse de Plounéventer. D’argent à deux

fasces d’azur, accompagnées de six quintefeuilles de gueules. Bernard

se trouve mentionné entre les nobles de Plounéventer.

May,

seigneur de Bensalou, paroisse de Plounéventer. D’argent à deux

fasces d’azur, accompagnées de six quintefeuilles de gueules. Bernard

se trouve mentionné entre les nobles de Plounéventer.

![]() Nuz

(Le), seigneur de Penvern, paroisse de Plounéventer, relevant de Brézal. D’azur

au poignard d’argent, la pointe en bas, aux gardes d’or, posé en bande

et accosté de deux quintefeuilles aussi d’or. Yvon se trouve mentionné

entre les nobles de Plounéventer.

Nuz

(Le), seigneur de Penvern, paroisse de Plounéventer, relevant de Brézal. D’azur

au poignard d’argent, la pointe en bas, aux gardes d’or, posé en bande

et accosté de deux quintefeuilles aussi d’or. Yvon se trouve mentionné

entre les nobles de Plounéventer.

![]() Percevaux

[ou Parcevaux], seigneur de Mezarnou, paroisse de Plounéventer. D’argent

à trois chevrons d’azur. Maurice se trouve mentionné entre les

nobles de Plounéventer.

Percevaux

[ou Parcevaux], seigneur de Mezarnou, paroisse de Plounéventer. D’argent

à trois chevrons d’azur. Maurice se trouve mentionné entre les

nobles de Plounéventer.

![]() Tresbihan

(de) Yvon se trouve mentionné entre les nobles de Plounéventer.

Tresbihan

(de) Yvon se trouve mentionné entre les nobles de Plounéventer.

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de l'évêché de Léon reçue à Lesneven en 1481, on comptabilise la présence de 14 nobles de Plounéventer :

![]() Yvon BREUSAL (200 livres de revenu), de l'ordonnance ;

Yvon BREUSAL (200 livres de revenu), de l'ordonnance ;

![]() le fils mineur de Yvon GUENNOU (100 sols de revenu): absent ;

le fils mineur de Yvon GUENNOU (100 sols de revenu): absent ;

![]() Jehan KERAUDY (200 livres de revenu) ;

Jehan KERAUDY (200 livres de revenu) ;

![]() Guillaume KERAUDY (30 livres de revenu), remplacé par

Selvestre Rolland : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

Guillaume KERAUDY (30 livres de revenu), remplacé par

Selvestre Rolland : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

![]() Ysabel KERAZRET (30 livres de revenu), remplacée par Guillaume

Drapet : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

Ysabel KERAZRET (30 livres de revenu), remplacée par Guillaume

Drapet : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

![]() Guyon KERDUTE (15 livres de revenu) : porteur d'une brigandine

et comparaît en archer ;

Guyon KERDUTE (15 livres de revenu) : porteur d'une brigandine

et comparaît en archer ;

![]() Maistre Guillaume KERRAOUL (400 livres de revenu), remplacé

par Hervé Coëtquelfen : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

Maistre Guillaume KERRAOUL (400 livres de revenu), remplacé

par Hervé Coëtquelfen : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

![]() Robert KERRAOUL (30 livres de revenu) : porteur d'une

brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

Robert KERRAOUL (30 livres de revenu) : porteur d'une

brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

![]() Hervé MESCAM (40 livres de revenu), malade, remplacé par son

fils Allain : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

Hervé MESCAM (40 livres de revenu), malade, remplacé par son

fils Allain : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

![]() Yvon NUZ (45 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et

comparaît en archer ;

Yvon NUZ (45 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et

comparaît en archer ;

![]() Jehan OLLIVIER

(100 sols de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

Jehan OLLIVIER

(100 sols de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

![]() Morice PERCEVAULX (77 livres de revenu) : porteur d'une

brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

Morice PERCEVAULX (77 livres de revenu) : porteur d'une

brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

![]() Yvon POULMIC (60 livres de revenu) : porteur d'une brigandine

et comparaît armé d'une vouge ;

Yvon POULMIC (60 livres de revenu) : porteur d'une brigandine

et comparaît armé d'une vouge ;

![]() Yvon TREUCHAN (10 livres de revenu), remplacé par Jehan Audren

: porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

Yvon TREUCHAN (10 livres de revenu), remplacé par Jehan Audren

: porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de l'évêché de Léon reçue à Lesneven le 25 septembre 1503, plusieurs nobles de Plounéventer (Ploeneventer) sont mentionnés :

![]() Guillaume,

sieur de Brezal. On dict qu'il est au service de la Royne, pour ce excusé ;

Guillaume,

sieur de Brezal. On dict qu'il est au service de la Royne, pour ce excusé ;

![]() Anne

du Juch, dame de Penmarch, default ;

Anne

du Juch, dame de Penmarch, default ;

![]() Robert

Kerraoul, en habillement d'archer à deux chevaux ;

Robert

Kerraoul, en habillement d'archer à deux chevaux ;

![]() Olivier

de May, en brigandine et javeline ;

Olivier

de May, en brigandine et javeline ;

![]() Olivier

Poulmic. On dict qu'il a maison en Cornouailles ;

Olivier

Poulmic. On dict qu'il a maison en Cornouailles ;

![]() Guillaume

le Nuz, en habillement d'archer. Injonction de paige ;

Guillaume

le Nuz, en habillement d'archer. Injonction de paige ;

![]() Jehan

Audren, en vougier ;

Jehan

Audren, en vougier ;

![]() Jehan

Guennou, en brigandine et javeline ;

Jehan

Guennou, en brigandine et javeline ;

![]() Maître

Morice Afroy. Injonction d'habillement ;

Maître

Morice Afroy. Injonction d'habillement ;

![]() Maître

Hervé Kereozen. Injonction d'avoir habillement ;

Maître

Hervé Kereozen. Injonction d'avoir habillement ;

![]() François

Kereozen. Injonction d'avoir habillement ;

François

Kereozen. Injonction d'avoir habillement ;

![]() Jehan

Olivier, représenté par Olivier Clocheur, vougier, et enjoinct servir par aultre.

Jehan

Olivier, représenté par Olivier Clocheur, vougier, et enjoinct servir par aultre.

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.