|

Bienvenue chez les Pocéens |

POCE-LES-BOIS |

Retour page d'accueil Retour Canton de Vitré

La commune

de Pocé-les-Bois ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de POCE-LES-BOIS

Pocé-les-Bois vient, semble-t-il, du gallo-romain « Cé ».

La paroisse de Pocé existait certainement au XIIème siècle et remonte vraisemblablement au XIème siècle ; dès 1152 les Bénédictins de l'Abbaye de Saint-Melaine de Rennes en étaient les maîtres et ils y avaient fondé un prieuré réuni en 1411 à leur mense abbatiale.

Le recteur de Pocé (Pocé-les-Bois), présenté jusqu'en 1770 par l'abbé de Saint-Melaine, jouissait de la moitié de toutes les dîmes de sa paroisse. Il avait, en outre, le presbytère et son pourpris, composé d'un jardin, d'un champ et de deux prés. M. Rouxel déclara en 1790 que sa cure valait 1 800 livres de rente (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine - Pouillé de Rennes). La paroisse de Pocé-les-Bois dépendait autrefois de l’ancien évêché de Rennes.

On rencontre les appellations suivantes : ecclesia de Poceio (en 1158), Poceyum (en 1516).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Pocé-les-Bois : Sylvestre Chohan (vers 1530), Jean de la Motte (en 1538), Jacques Mazure (avant 1588), Guillaume Moreau (avant 1592), Joachim Perrot (en 1595), Julien Jeulland (1609-1638), Jean Couaiscault (en 1638), François Morel (vers 1644 et jusqu'en 1672), Jean-Baptiste Méhaignerye (en 1672), Julien Fournier (1679-1697), Jean-François Fournier (en 1697), Alexandre Le Goffry (1697-1725), Jacques Le Coq (1725-1739), François Morin (1739-1748), Pierre-Marie Chauvière (1748-1762), Georges Saudrais (1762-1783), Julien Rouxel (1783-1789 puis 1803-1820), Pierre-Maurice du Rocher (1820-1824), Toussaint-Pierre Guyard (1824-1835), Charles Hardy (1835-1863), Pierre Julliot (à partir de 1863), ....

Voir

![]() "

Cahier

de doléances de Pocé (aujourd'hui Pocé-les-Bois) en 1789

".

"

Cahier

de doléances de Pocé (aujourd'hui Pocé-les-Bois) en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de POCE-LES-BOIS

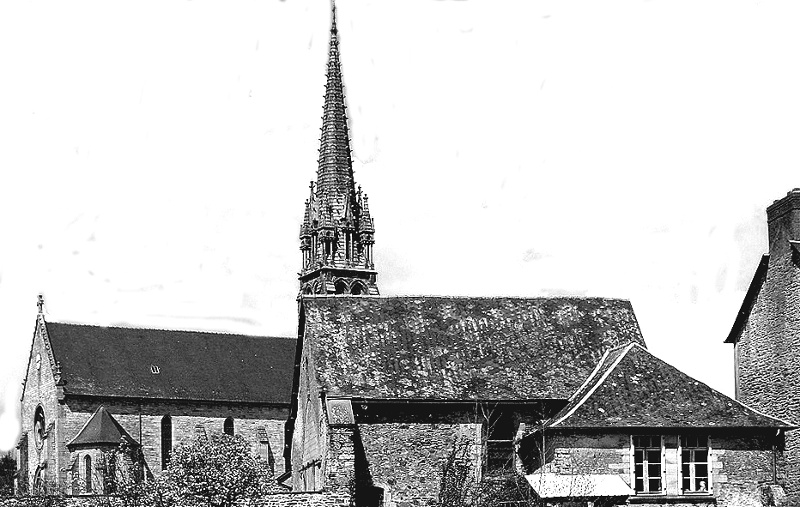

![]() l'église

Notre-Dame (1890-1903), construite par Arthur Regnault. La Nativité de

Notre-Dame est la fête patronale de Pocé-les-Bois. L'ancienne église, en

partie fort ancienne, se composait d'une nef et d'un choeur à chevet droit,

séparés l'un de l'autre par un arc triomphal en ogive. La nef n'avait

point de style et semblait des XVIème et XVIIème siècles, mais le choeur

était roman et mérite d'être signalé : il était éclairé à l'origine

par d'étroites meurtrières, dont une subsistait encore au Nord ; son

chevet, soutenu extérieurement par trois contreforts plats, devait aussi

avoir deux meurtrières qui ne paraissaient plus. Ce choeur pouvait remonter

au XIème siècle, et par suite aux origines mêmes de la paroisse. Au haut

de la nef, et de chaque côté de l'arc triomphal, étaient deux petits

autels dédiés à la Sainte Vierge et à saint Etienne. On voit que c'est

encore le plan complet d'une église du moyen-âge. A l'extérieur apparaissaient

les vestiges d'une litre, probablement celle des seigneurs de Gazon. Ces

derniers, en effet, se disaient fondateurs de l'église de Pocé-les-Bois et

y prétendaient « aux droits d'enfeu prohibitif, bancs à accoudoir,

ceintures et écussons tant par dehors que par dedans, et armoiries en

toutes les vitres » (E. Frain, Une Terre, 115). La confrérie du

Rosaire, fondée de quelques rentes, fut érigée en cette église en 1702

par Julien Huet, prieur des Dominicains de Vitré. On y voyait aussi la

fondation de la Cour-Béniste, consistant en une messe matinale tous les dimanches,

fondée en 1629 par André Mazure et valant en 1790 environ 100 livres ; —

et la fondation du pain bénit, faite en 1596 par Julienne Le Cocq, dame de

la Gaulairie (Pouillé de Rennes). La nef et le chœur de l'église actuelle

datent de 1890-1903. Cette nouvelle église est construite grâce à l’influence

de la famille du Pontavice, propriétaire du château du Bois-Bide. Le

maître-autel en bois, oeuvre de l'atelier Piette, date de 1922. L’autel

en pierre blanche, oeuvre du sculpteur Cottard, date de 1899. La

statue du "Christ en croix" date du XIVème siècle ;

l'église

Notre-Dame (1890-1903), construite par Arthur Regnault. La Nativité de

Notre-Dame est la fête patronale de Pocé-les-Bois. L'ancienne église, en

partie fort ancienne, se composait d'une nef et d'un choeur à chevet droit,

séparés l'un de l'autre par un arc triomphal en ogive. La nef n'avait

point de style et semblait des XVIème et XVIIème siècles, mais le choeur

était roman et mérite d'être signalé : il était éclairé à l'origine

par d'étroites meurtrières, dont une subsistait encore au Nord ; son

chevet, soutenu extérieurement par trois contreforts plats, devait aussi

avoir deux meurtrières qui ne paraissaient plus. Ce choeur pouvait remonter

au XIème siècle, et par suite aux origines mêmes de la paroisse. Au haut

de la nef, et de chaque côté de l'arc triomphal, étaient deux petits

autels dédiés à la Sainte Vierge et à saint Etienne. On voit que c'est

encore le plan complet d'une église du moyen-âge. A l'extérieur apparaissaient

les vestiges d'une litre, probablement celle des seigneurs de Gazon. Ces

derniers, en effet, se disaient fondateurs de l'église de Pocé-les-Bois et

y prétendaient « aux droits d'enfeu prohibitif, bancs à accoudoir,

ceintures et écussons tant par dehors que par dedans, et armoiries en

toutes les vitres » (E. Frain, Une Terre, 115). La confrérie du

Rosaire, fondée de quelques rentes, fut érigée en cette église en 1702

par Julien Huet, prieur des Dominicains de Vitré. On y voyait aussi la

fondation de la Cour-Béniste, consistant en une messe matinale tous les dimanches,

fondée en 1629 par André Mazure et valant en 1790 environ 100 livres ; —

et la fondation du pain bénit, faite en 1596 par Julienne Le Cocq, dame de

la Gaulairie (Pouillé de Rennes). La nef et le chœur de l'église actuelle

datent de 1890-1903. Cette nouvelle église est construite grâce à l’influence

de la famille du Pontavice, propriétaire du château du Bois-Bide. Le

maître-autel en bois, oeuvre de l'atelier Piette, date de 1922. L’autel

en pierre blanche, oeuvre du sculpteur Cottard, date de 1899. La

statue du "Christ en croix" date du XIVème siècle ;

![]() l'ancien

prieuré de Pocé, aujourd'hui disparu. Alain et Etienne, évêques de

Rennes, en 1152 et 1170, Josse, archevêque de Tours, en 1158, et le pape

Luce III en 1185, confirmèrent l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes dans la

possession de l'église de Pocé-les-Bois, « ecclesiam de Poceio »,

ce que fit également le Chapitre de Rennes en 1213. Dès 1157, les moines

de ce monastère jouissaient, en effet, d'une partie de Pocé-les-Bois,

comme le prouve l'acte de fondation du prieuré de Notre-Dame de Vitré,

auquel fut uni tout ce qu'ils avaient en Pocé-les-Bois. En 1300, un nommé

Regnauld donna encore des dîmes en Pocé-les-Bois à l'abbé de

Saint-Melaine, parce que son petit-fils s'était fait religieux dans son

monastère. En 1679, la présentation de la cure de Pocé-les-Bois

appartenait toujours à l'abbaye de Saint-Melaine, qui se disait aussi en

droit d'y lever les dîmes grosses et menues, à la douzième gerbe. Vers le

même temps, Gilles Pichon signait « chapelain du prieuré de Pocé »,

probablement parce qu'il desservait les messes dues par les religieux en

cette paroisse. On voyait encore à la fin du XIXème siècle, dans le

bourg, un petit sanctuaire qui avait remplacé l'ancienne chapelle priorale

de Pocé (Cartulaire de l'abbaye Saint-Melaine, 129 - Dom Morice, Preuves de

l'Histoire de Bretagne, I, 630 - Pouillé de Rennes) ;

l'ancien

prieuré de Pocé, aujourd'hui disparu. Alain et Etienne, évêques de

Rennes, en 1152 et 1170, Josse, archevêque de Tours, en 1158, et le pape

Luce III en 1185, confirmèrent l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes dans la

possession de l'église de Pocé-les-Bois, « ecclesiam de Poceio »,

ce que fit également le Chapitre de Rennes en 1213. Dès 1157, les moines

de ce monastère jouissaient, en effet, d'une partie de Pocé-les-Bois,

comme le prouve l'acte de fondation du prieuré de Notre-Dame de Vitré,

auquel fut uni tout ce qu'ils avaient en Pocé-les-Bois. En 1300, un nommé

Regnauld donna encore des dîmes en Pocé-les-Bois à l'abbé de

Saint-Melaine, parce que son petit-fils s'était fait religieux dans son

monastère. En 1679, la présentation de la cure de Pocé-les-Bois

appartenait toujours à l'abbaye de Saint-Melaine, qui se disait aussi en

droit d'y lever les dîmes grosses et menues, à la douzième gerbe. Vers le

même temps, Gilles Pichon signait « chapelain du prieuré de Pocé »,

probablement parce qu'il desservait les messes dues par les religieux en

cette paroisse. On voyait encore à la fin du XIXème siècle, dans le

bourg, un petit sanctuaire qui avait remplacé l'ancienne chapelle priorale

de Pocé (Cartulaire de l'abbaye Saint-Melaine, 129 - Dom Morice, Preuves de

l'Histoire de Bretagne, I, 630 - Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancienne

église Notre-Dame-de-la-Nativité (XI-XIIème siècle). Le chœur et la nef

dataient du XVI-XVIIème siècle. Les seigneurs de Gazon et ceux de la

Rouxière avaient un droit d’enfeu dans l’église ;

l'ancienne

église Notre-Dame-de-la-Nativité (XI-XIIème siècle). Le chœur et la nef

dataient du XVI-XVIIème siècle. Les seigneurs de Gazon et ceux de la

Rouxière avaient un droit d’enfeu dans l’église ;

![]() la

chapelle des Saints-Anges-Gardiens (1843). Cette chapelle, sise à l'entrée du

bourg, sur une éminence, a remplacé la précédente.

Elle a été bâtie en 1843 par la famille du Bourg et continue d'être

entretenue. Elle a été édifiée pour remplacer une

ancienne chapelle dédiée à Saint-Michel et dépendant du prieuré de la

Cour-Bénite. La Cour-Bénite était habitée par quelques chanoines

détachés de la Collégiale de Champeaux. L’autel et le retable, oeuvre

des sculpteurs Jean et Michel Langlois, datent de 1659 ;

la

chapelle des Saints-Anges-Gardiens (1843). Cette chapelle, sise à l'entrée du

bourg, sur une éminence, a remplacé la précédente.

Elle a été bâtie en 1843 par la famille du Bourg et continue d'être

entretenue. Elle a été édifiée pour remplacer une

ancienne chapelle dédiée à Saint-Michel et dépendant du prieuré de la

Cour-Bénite. La Cour-Bénite était habitée par quelques chanoines

détachés de la Collégiale de Champeaux. L’autel et le retable, oeuvre

des sculpteurs Jean et Michel Langlois, datent de 1659 ;

![]() le

calvaire de la chapelle des Saints-Anges-Gardiens (1904). Il s'agit d'une

oeuvre du sculpteur Donnard de Landerneau ;

le

calvaire de la chapelle des Saints-Anges-Gardiens (1904). Il s'agit d'une

oeuvre du sculpteur Donnard de Landerneau ;

![]() le

château du Bois-Bide (1883-1930), reconstruit par la famille du Pontavice.

On y trouvait autrefois une chapelle privative qui datait du XVIIème

siècle, un cadran solaire, et un colombier du XVIIème siècle. La chapelle

Notre-Dame du Bois-Bide fut construite au XVIIème siècle. La cloche en fut

bénite le 6 septembre 1684. Par testament du 7 janvier 1739, Charles

Picquet, seigneur de Montreuil et greffier en chef au Parlement de Bretagne,

fonda une messe en cette chapelle, lui appartenant, pour tous les dimanches

et fêtes chômées, et aux fêtes de sainte Anne, sainte Barbe, sainte

Appolline, saint Lunaire, saint François d'Assise et saint Charles. Après

la mort de ce seigneur, Françoise Onfroy, sa veuve, régularisa cette

fondation et la dota de 100 livres de rente le 28 octobre 1742. L'année

suivante, René Jarnouen, sieur de Villartay, fut pourvu de cette

chapellenie (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 43 - Pouillé

de Rennes). L’orangerie date de 1744. On y trouve aussi une ancienne croix : la croix Noblet.

Le château est restauré en 1998-1999. Propriété successive des familles

l'Espinay, seigneurs de la Rivière (en 1458), Lambaré, seigneurs de la

Pageotière (au début du XVIIème siècle), Bigot, seigneurs de

Montlevrier, le Clavier (en 1645), Picquet, seigneurs de la Motte (en 1711),

le Moyne (en 1756), du Bourg (vers 1782), du Pontavice (au XIXème siècle) ;

le

château du Bois-Bide (1883-1930), reconstruit par la famille du Pontavice.

On y trouvait autrefois une chapelle privative qui datait du XVIIème

siècle, un cadran solaire, et un colombier du XVIIème siècle. La chapelle

Notre-Dame du Bois-Bide fut construite au XVIIème siècle. La cloche en fut

bénite le 6 septembre 1684. Par testament du 7 janvier 1739, Charles

Picquet, seigneur de Montreuil et greffier en chef au Parlement de Bretagne,

fonda une messe en cette chapelle, lui appartenant, pour tous les dimanches

et fêtes chômées, et aux fêtes de sainte Anne, sainte Barbe, sainte

Appolline, saint Lunaire, saint François d'Assise et saint Charles. Après

la mort de ce seigneur, Françoise Onfroy, sa veuve, régularisa cette

fondation et la dota de 100 livres de rente le 28 octobre 1742. L'année

suivante, René Jarnouen, sieur de Villartay, fut pourvu de cette

chapellenie (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 43 - Pouillé

de Rennes). L’orangerie date de 1744. On y trouve aussi une ancienne croix : la croix Noblet.

Le château est restauré en 1998-1999. Propriété successive des familles

l'Espinay, seigneurs de la Rivière (en 1458), Lambaré, seigneurs de la

Pageotière (au début du XVIIème siècle), Bigot, seigneurs de

Montlevrier, le Clavier (en 1645), Picquet, seigneurs de la Motte (en 1711),

le Moyne (en 1756), du Bourg (vers 1782), du Pontavice (au XIXème siècle) ;

![]() 6 moulins

à eau dont celui de la Courbe, de la Rouxière, des Piles, de Malipasse, de Bressac ;

6 moulins

à eau dont celui de la Courbe, de la Rouxière, des Piles, de Malipasse, de Bressac ;

A signaler aussi :

![]() le

menhir de Le Gué-de-Prunelle (époque néolithique) ;

le

menhir de Le Gué-de-Prunelle (époque néolithique) ;

![]() la

découverte vers 1880 à l'Angelerie de quelques hachettes en bronze ;

la

découverte vers 1880 à l'Angelerie de quelques hachettes en bronze ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Gorgon est une ancienne chapelle frairienne. Elle est

mentionnée en 1702, à propos de huit messes qui y furent alors fondées.

l'ancienne

chapelle Saint-Gorgon est une ancienne chapelle frairienne. Elle est

mentionnée en 1702, à propos de huit messes qui y furent alors fondées.

![]() l'ancien

manoir du Plantis. Propriété successive des familles Busson (en 1427 et

1513), Onfroy et Picquet (en 1747) ;

l'ancien

manoir du Plantis. Propriété successive des familles Busson (en 1427 et

1513), Onfroy et Picquet (en 1747) ;

![]() l'ancien

manoir du Châlet. Propriété successive des familles Rabaut (en 1427),

Julienne (avant 1553), Faruel (en 1553), le Clavier (à la fin du XVIème

siècle), Mazurais (en 1616), le Fort (en 1650), Gardin, seigneurs de Méniboeuf (en 1789) ;

l'ancien

manoir du Châlet. Propriété successive des familles Rabaut (en 1427),

Julienne (avant 1553), Faruel (en 1553), le Clavier (à la fin du XVIème

siècle), Mazurais (en 1616), le Fort (en 1650), Gardin, seigneurs de Méniboeuf (en 1789) ;

![]() l'ancien

manoir du Mesnil. Propriété successive des familles Coësmes (en 1513), le

Roy, seigneurs du Plessis-Raffray (en 1527), Billeu (en 1688), Seré (en 1695) ;

l'ancien

manoir du Mesnil. Propriété successive des familles Coësmes (en 1513), le

Roy, seigneurs du Plessis-Raffray (en 1527), Billeu (en 1688), Seré (en 1695) ;

![]() l'ancien

manoir de Champ-Rousse ou du Champ-Raoul. Propriété de la famille Busson,

seigneurs de Gazon en 1475 et en 1513. Il est uni à la seigneurie de Gazon ;

l'ancien

manoir de Champ-Rousse ou du Champ-Raoul. Propriété de la famille Busson,

seigneurs de Gazon en 1475 et en 1513. Il est uni à la seigneurie de Gazon ;

![]() l'ancien

manoir du Teilleul. Propriété successive des familles Acigné, seigneurs

de Forges (en 1432), Busson, seigneurs de Gazon (en 1475 et 1513). Il est

uni à la seigneurie de Gazon ;

l'ancien

manoir du Teilleul. Propriété successive des familles Acigné, seigneurs

de Forges (en 1432), Busson, seigneurs de Gazon (en 1475 et 1513). Il est

uni à la seigneurie de Gazon ;

![]() l'ancien

manoir de Gazon. Il possédait jadis une chapelle privative et un droit de haute

justice. La chapelle Notre-Dame de Gazon, voisine de ce manoir, possédé

pendant des siècles par la famille Busson, existait au XVIIème siècle ;

mais elle fut restaurée et bénite de nouveau le 10 octobre 1753.

Reconstruite entièrement plus tard, elle reçut une nouvelle bénédiction

le 26 avril 1786 et fut alors dédiée à la Sainte Vierge. Propriété successive des familles Busson (en 1380), Beaumanoir

(vers 1527), Matz, seigneurs de Terchampt (vers 1610), Grimaudet, seigneurs

de la Lande (en 1650), Huchet, seigneurs de Cintré (en 1763), Provost ;

l'ancien

manoir de Gazon. Il possédait jadis une chapelle privative et un droit de haute

justice. La chapelle Notre-Dame de Gazon, voisine de ce manoir, possédé

pendant des siècles par la famille Busson, existait au XVIIème siècle ;

mais elle fut restaurée et bénite de nouveau le 10 octobre 1753.

Reconstruite entièrement plus tard, elle reçut une nouvelle bénédiction

le 26 avril 1786 et fut alors dédiée à la Sainte Vierge. Propriété successive des familles Busson (en 1380), Beaumanoir

(vers 1527), Matz, seigneurs de Terchampt (vers 1610), Grimaudet, seigneurs

de la Lande (en 1650), Huchet, seigneurs de Cintré (en 1763), Provost ;

![]() le

manoir de la Gaulairie. Il possédait une chapelle privative. La chapelle de

la Gaulairie, également ancienne et dépendant du manoir de ce nom, avait

été restaurée en 1880. Propriété

successive des familles Tirel (en 1512), Gennes (vers 1569), Frain,

seigneurs de la Motte (en 1742) ;

le

manoir de la Gaulairie. Il possédait une chapelle privative. La chapelle de

la Gaulairie, également ancienne et dépendant du manoir de ce nom, avait

été restaurée en 1880. Propriété

successive des familles Tirel (en 1512), Gennes (vers 1569), Frain,

seigneurs de la Motte (en 1742) ;

![]() l'ancien

manoir du Bois-Jean. Propriété successive des familles Doguet (en 1513),

Ravenel (en 1610), le Moyne, sieurs de la Rebourcière (en 1628) ;

l'ancien

manoir du Bois-Jean. Propriété successive des familles Doguet (en 1513),

Ravenel (en 1610), le Moyne, sieurs de la Rebourcière (en 1628) ;

![]() l'ancien

manoir de la Troussanaye. Propriété successive des familles Lignières (en

1513), Quengo (en 1553), Ringues (en 1595), Laval, sieurs de la Touche (en

1657), Ravenel (vers 1665 et 1740) ;

l'ancien

manoir de la Troussanaye. Propriété successive des familles Lignières (en

1513), Quengo (en 1553), Ringues (en 1595), Laval, sieurs de la Touche (en

1657), Ravenel (vers 1665 et 1740) ;

![]() l'ancien

manoir de la Touche. Propriété de la famille Busson, seigneurs de Gazon en 1475 et en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Touche. Propriété de la famille Busson, seigneurs de Gazon en 1475 et en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Rouxière. Il possédait une chapelle privative surnommée la

chapelle de la Rouxière ou des Mauviettes, restaurée vers 1840. Saint-Jean

de la Rouxière, appelé vulgairement Saint-Jean des Mauviettes et parfois

aussi Saint-Michel, était un ancien sanctuaire. En 1534, le roi François

Ier fit appeler devant son conseil l'alloué et les officiers de la cour de

Vitré, qui avaient arrêté dans cette chapelle Guillaume Samson, dom

Julien Villange, dom Geffroy Ernaud et dom Louis Bourges, ces trois derniers

prêtres, et les en avaient « arrachés de force, traisnés et conduits

en prison, sans égard aux immunités, franchise, sauvegarde et asile des

lieux saints » (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 G, 2)

— Cette chapelle avait été restaurée vers 1840 et l'on s'y rendait en pèlerinage. Le domaine avait un

droit de haute justice. Il était uni au Bois-Bide. Propriété successive

des familles Domaigné (en 1427 et 1513), la Charonnière (en 1541),

Bégassoux (vers 1616), Lefebvre, seigneurs de Laubrière (vers 1680),

Picquet, seigneurs de la Motte (en 1710 et 1739), le Moyne, sieurs du Bois-Bide (en 1764) ;

l'ancien

manoir de la Rouxière. Il possédait une chapelle privative surnommée la

chapelle de la Rouxière ou des Mauviettes, restaurée vers 1840. Saint-Jean

de la Rouxière, appelé vulgairement Saint-Jean des Mauviettes et parfois

aussi Saint-Michel, était un ancien sanctuaire. En 1534, le roi François

Ier fit appeler devant son conseil l'alloué et les officiers de la cour de

Vitré, qui avaient arrêté dans cette chapelle Guillaume Samson, dom

Julien Villange, dom Geffroy Ernaud et dom Louis Bourges, ces trois derniers

prêtres, et les en avaient « arrachés de force, traisnés et conduits

en prison, sans égard aux immunités, franchise, sauvegarde et asile des

lieux saints » (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 G, 2)

— Cette chapelle avait été restaurée vers 1840 et l'on s'y rendait en pèlerinage. Le domaine avait un

droit de haute justice. Il était uni au Bois-Bide. Propriété successive

des familles Domaigné (en 1427 et 1513), la Charonnière (en 1541),

Bégassoux (vers 1616), Lefebvre, seigneurs de Laubrière (vers 1680),

Picquet, seigneurs de la Motte (en 1710 et 1739), le Moyne, sieurs du Bois-Bide (en 1764) ;

![]() l'ancien

manoir de la Courbe. Propriété successive des familles l'Espinay,

seigneurs de la Rivière (en 1513), Lambaré, seigneurs de la Pageotière

(en 1611), le Bigot, seigneurs de Montlevrier (vers 1627), le Clavier,

seigneurs du Bois-Bide (vers 1657), Picquet, seigneurs de la Motte (en 1747) ;

l'ancien

manoir de la Courbe. Propriété successive des familles l'Espinay,

seigneurs de la Rivière (en 1513), Lambaré, seigneurs de la Pageotière

(en 1611), le Bigot, seigneurs de Montlevrier (vers 1627), le Clavier,

seigneurs du Bois-Bide (vers 1657), Picquet, seigneurs de la Motte (en 1747) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de POCE-LES-BOIS

A la montre de 1541 des feudataires de l'évêché de Rennes est mentionné à "Pocé" :

- Henry Doguet : "Henry Doguet seigneur du Boays Jehan se présente en [robe] pour il et damoyselle Julienne de Byno en / son nom et tutrixe des enffens et du feu seigneur de La Guischardière en Cornillé. Et dit son revenu noble valloir environ quarante livres, et cil de ladicte damoyselle tutrixe valloir cent livres par an. Disant jaczoit que [Note : Jaczoit que, pour : ja soit que... quoique] la richesse d'il et de ladicte damoyselle soit par trop feible pour froyez ung homme armé en estat d'archer se voulloir présentement armez et monter à cheval pour le service qu'il désire faire au Roy et à Monseigneur le duc. A quoy par mondict seigneur d'Espinay capitayne a esté dit celuy Daguet estre de sa famille et domesticque, et qu'il se tenait asseuré que celuy Doguet se trouveroit prest et en armes lors qu'il sera commandé et ordonné audict Dogue!, quel d'Espinay respondroit de la personne et service que debvoit faire celuy Doguet. Ce que ledict Doguect a ainsi juré, et a esté ordonné ce estre rédigé par escript.".

(extraits du "manuscrit de Missirien" de Guy Autret, né en 1599 au manoir de Lézoualch en Goulien, et complétés par l'article "Montre des Gentilshommes de l'évêché de Rennes de 1541" de G. Sèvegrand).

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.