|

Bienvenue chez les Quilliotais |

LE QUILLIO |

Retour page d'accueil Retour Canton d' Uzel

La commune

du Quillio ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE du QUILLIO

Quillio vient de l'ancien breton « killi » (bois).

Le Quillio est un démembrement de la paroisse primitive de Merléac. Les bois du Quillio (in nemoribus de Killiou, in parochia de Meleriac) sont mentionnés en 1285, dans un document établi par Eudon Gilbert au profit de Josselin de Rohan. La forêt du Quilliou en la paroisse de Merléac fut donnée par Geffroy de Rohan à ses frères Gilbert, Pierre et Josselin, par acte du jeudi après la Saint-Hilaire 1285. Les deux premiers cédèrent leurs droits à Josselin le samedi après la Purification 1285. (B. N. f. fr. 22.329).

Le Quillio (Killiou) est cité comme paroisse du diocèse de Quimper dès 1286 (Mor., Preuves, I, 1078 et 1081). Le Quillio (Killiou) est, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, une trève de la paroisse de Merléac et dépendait de l'évêché de Quimper. Quillio avait pour subdélégation Quintin et pour ressort le siège royal de Ploërmel. Durant la Révolution, la paroisse du Quillio dépendait du doyenné d'Uzel. Le Quillio est érigé en commune en 1790 et devient paroisse au Concordat.

On rencontre les appellations suivantes : Killiou (en 1285), Par. de Killiou (en 1286), Quilio (en 1464), Guillio (en 1492), treffve du Quillio (en 1535-1536). On trouve Quillio dès 1635 (archives des Côtes d’Armor, 1E 2738).

Nota 1 : le petit bourg du Quillio semble formé de manoirs, ayant été habité aux derniers siècles par de riches négociants de toiles de Bretagne. Certains d'entre eux furent les demeures des Guillo-Lohan, Le Gris-Duval et Ollitrault de Kerivallan.

Nota 2 : la commune du Quillio est formée des villages : Kermorleven, le Bouffo, le Rocus, le Ros, Guerbourbon, Guerderio, Kergouillard, Kerivallan, Lohau, Penher, le Cosquer, Lanego, Saint-Maurice, la Perrière, les Guerniaux, Kerliouzel, Kerneneunan, le Reste, le Bergereus, le Parc, etc...

![]()

PATRIMOINE du QUILLIO

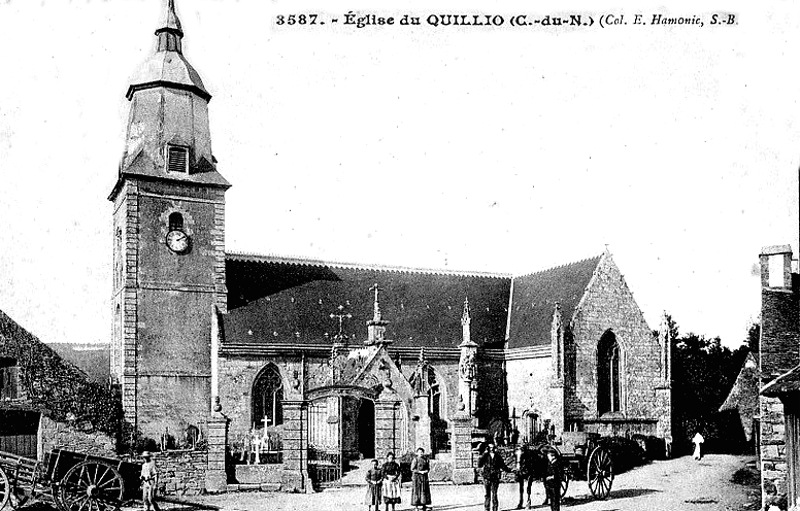

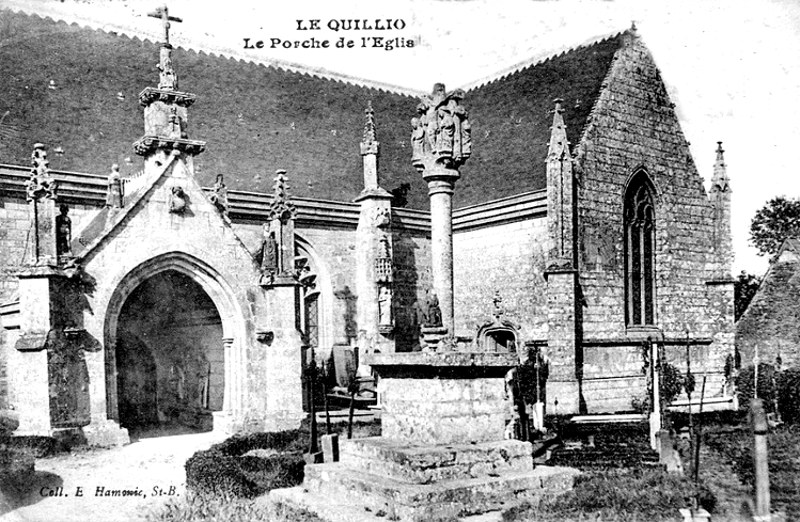

![]() l'église Notre-Dame

(fin du XVème siècle - début du XVIème siècle), remaniée aux XVIème et XVIIIème siècles.

Edifice en forme de croix latine avec chevet polygonal et aile nord du

transept plus petite que l'aile midi. Elle date de diverses époques.

On y trouve quelques éléments datés, semble-t-il, du XIIIème siècle. La

façade sud, depuis le porche jusqu'au transept, ainsi que l'aile midi de

celui-ci, datent des toutes dernières années du XVème ou des premières

du XVIème et renferment des restes intéressants de sablières sculptées.

Le reste de la nef date de 1733, la tour de 1751 et le choeur de 1791.

Elle acquit, vers 1806, l'autel avec crosse abbatiale, les boiseries du

choeur, le lutrin et trois confessionnaux de l'abbaye de Bonrepos qui sont

aujourd'hui classés. Le mobilier, provenant de l'abbaye de Bon-Repos à Saint-Gelven

(lutrins, confessionnaux, ...), date du XVIIIème siècle. On y remarque une statue en

pierre du XIVème siècle, de Notre-Dame de Délivrance, et d'autres statues

anciennes (sainte Anne, saint Bernard, saint Thomas d'Aquin, sainte Barbe,

saint Roch avec l'ange et le chien ; et sur le porche : sainte Trinité,

Christ flagellé, saint Evêque). La grille du cimetière, en

fer forgé, oeuvre de J. Nourry (maître-maréchal de Grâce-Uzel), date de 1773 ;

l'église Notre-Dame

(fin du XVème siècle - début du XVIème siècle), remaniée aux XVIème et XVIIIème siècles.

Edifice en forme de croix latine avec chevet polygonal et aile nord du

transept plus petite que l'aile midi. Elle date de diverses époques.

On y trouve quelques éléments datés, semble-t-il, du XIIIème siècle. La

façade sud, depuis le porche jusqu'au transept, ainsi que l'aile midi de

celui-ci, datent des toutes dernières années du XVème ou des premières

du XVIème et renferment des restes intéressants de sablières sculptées.

Le reste de la nef date de 1733, la tour de 1751 et le choeur de 1791.

Elle acquit, vers 1806, l'autel avec crosse abbatiale, les boiseries du

choeur, le lutrin et trois confessionnaux de l'abbaye de Bonrepos qui sont

aujourd'hui classés. Le mobilier, provenant de l'abbaye de Bon-Repos à Saint-Gelven

(lutrins, confessionnaux, ...), date du XVIIIème siècle. On y remarque une statue en

pierre du XIVème siècle, de Notre-Dame de Délivrance, et d'autres statues

anciennes (sainte Anne, saint Bernard, saint Thomas d'Aquin, sainte Barbe,

saint Roch avec l'ange et le chien ; et sur le porche : sainte Trinité,

Christ flagellé, saint Evêque). La grille du cimetière, en

fer forgé, oeuvre de J. Nourry (maître-maréchal de Grâce-Uzel), date de 1773 ;

![]() la chapelle Saint-Maurice

(XV-XVIème siècle), située route d'Uzel. L'édifice

est en forme de croix latine et renferme des sablières du XVème siècle,

un balustre du XVIIIème siècle et des statues anciennes (saint Maurice d'Agaune,

saint Lubin, saint Louis ; crucifix). Le choeur, le pignon ouest et une

partie de la longère nord ont été refaits à l'époque moderne ;

la chapelle Saint-Maurice

(XV-XVIème siècle), située route d'Uzel. L'édifice

est en forme de croix latine et renferme des sablières du XVème siècle,

un balustre du XVIIIème siècle et des statues anciennes (saint Maurice d'Agaune,

saint Lubin, saint Louis ; crucifix). Le choeur, le pignon ouest et une

partie de la longère nord ont été refaits à l'époque moderne ;

![]() la chapelle Saint-Nicodème du Roz

ou Ros (XVIIIème siècle). Edifice rectangulaire du XVIIIème siècle

renfermant les statues de saint Nicodème et de saint Roch ;

la chapelle Saint-Nicodème du Roz

ou Ros (XVIIIème siècle). Edifice rectangulaire du XVIIIème siècle

renfermant les statues de saint Nicodème et de saint Roch ;

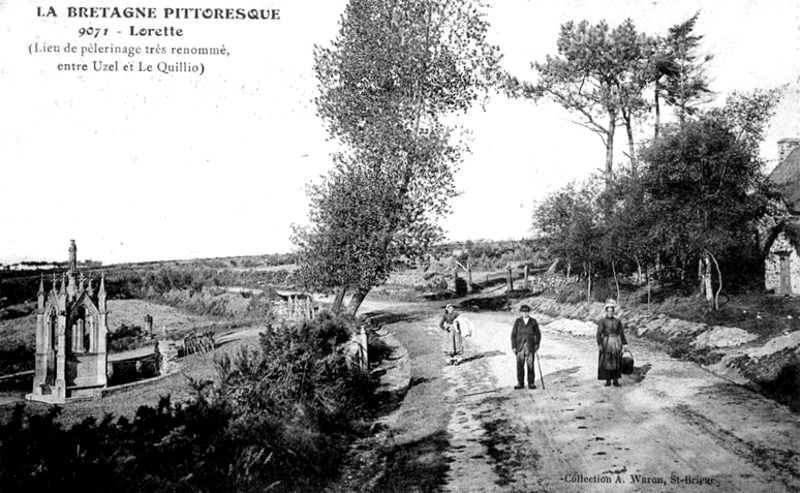

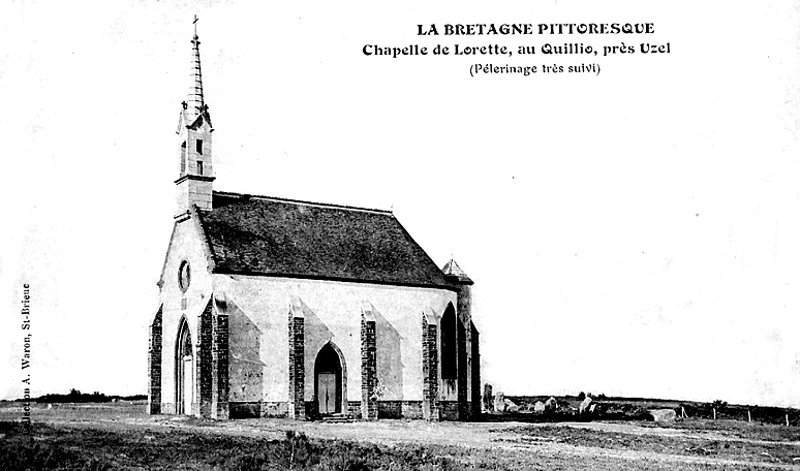

![]() la chapelle

Notre-Dame de Lorette (1848-1854).

La chapelle est détruite en partie par la foudre le 8 novembre 1846.

Edifice rectangulaire avec chevet arrondi terminé par un jour céleste

entouré d’une sacristie circulaire. Il porte l'inscription : « La piété

des fidèles a bâti cette chapelle à N.-D. de Lorette l’an 1854 ».

L'édifice comprend de nombreux ex-voto ;

la chapelle

Notre-Dame de Lorette (1848-1854).

La chapelle est détruite en partie par la foudre le 8 novembre 1846.

Edifice rectangulaire avec chevet arrondi terminé par un jour céleste

entouré d’une sacristie circulaire. Il porte l'inscription : « La piété

des fidèles a bâti cette chapelle à N.-D. de Lorette l’an 1854 ».

L'édifice comprend de nombreux ex-voto ;

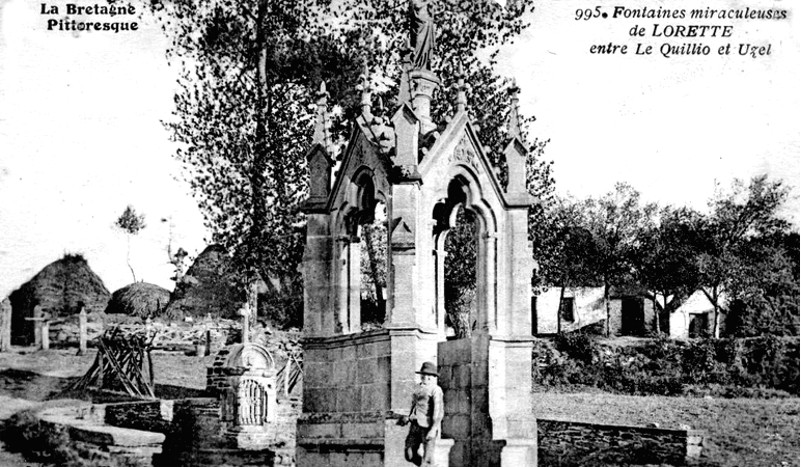

![]() la fontaine de Lorette (XVIème siècle -1874).

La fontaine est bénie le 8 septembre 1874. On prétend que cette

fontaine a été érigée par un comte d'Uzel, compagnon de Charles VIII ;

la fontaine de Lorette (XVIème siècle -1874).

La fontaine est bénie le 8 septembre 1874. On prétend que cette

fontaine a été érigée par un comte d'Uzel, compagnon de Charles VIII ;

![]() le calvaire du cimetière (XVIème

siècle) ;

le calvaire du cimetière (XVIème

siècle) ;

![]() l'ancien manoir du Roz

(XVème siècle). Avec tour, pavillon et chapelle, il appartenait, au XVème siècle, aux Dolo.

Olive Dolo ou de Dollo le porta par mariage, au même siècle, à Guillaume

Le Lart, seigneur de Kervers en Haut-Corlay

(Blason : de gueules semé de billettes d’argent), dont les descendants semblent

avoir abandonné les armes parlantes de leur père pour celles de cette

héritière. L'un d'eux fut sénéchal de Corlay au XVIIème siècle, son

fils sénéchal de Pontivy. Sylvie-Charlotte de Rosmar, fille de

Jacquette-Renée Le Lart, hérita du Roz après la mort de sa mère,

décédée en 1742, et la porta, par mariage, en 1753, dans la famille de

Saisy de Kerampuil. Cette famille vendit le Roz, dans le cours du

XIXème siècle, à la famille Ropert. Quelques informations sur les

propriétaires : — DE SAISY DE KERAMPUIL, propriétaires

du Roz en Le Quillio. Charles-Robert de Saisy de

Kerampuil épousa, en 1753, Sylvie-Charlotte

de Rosmar, héritière du Roz. Leurs descendants ont vendu le

Roz à la famille Ropert. Blason : écartelé

aux 1 et 4 : de gueules à la hache d’armes d’argent posées en

bande sur une épée d’argent garnie d’or posée en barre la pointe en bas

touchant une guêpe d’or, qui est de Saisy ; aux 2 et 3 de gueules à

3 colombes d’argent posées 2 et 1, qui est de Kerampuil. — ROPERT,

propriétaires du Roz, en Le Quillio. Cette famille acquit,

au XIXème siècle, le manoir du Roz de la famille de Saisy

de Kerampuil. Anne Ropert, fille des propriétaires

du Roz, a épousé : 1° Henri Gagon, mort sans postérité ; 2°

à Plérin, en 1926, Jean Auffray de l’Estang,

mort procureur au tribunal civil de Saint-Brieuc en 1943 ;

l'ancien manoir du Roz

(XVème siècle). Avec tour, pavillon et chapelle, il appartenait, au XVème siècle, aux Dolo.

Olive Dolo ou de Dollo le porta par mariage, au même siècle, à Guillaume

Le Lart, seigneur de Kervers en Haut-Corlay

(Blason : de gueules semé de billettes d’argent), dont les descendants semblent

avoir abandonné les armes parlantes de leur père pour celles de cette

héritière. L'un d'eux fut sénéchal de Corlay au XVIIème siècle, son

fils sénéchal de Pontivy. Sylvie-Charlotte de Rosmar, fille de

Jacquette-Renée Le Lart, hérita du Roz après la mort de sa mère,

décédée en 1742, et la porta, par mariage, en 1753, dans la famille de

Saisy de Kerampuil. Cette famille vendit le Roz, dans le cours du

XIXème siècle, à la famille Ropert. Quelques informations sur les

propriétaires : — DE SAISY DE KERAMPUIL, propriétaires

du Roz en Le Quillio. Charles-Robert de Saisy de

Kerampuil épousa, en 1753, Sylvie-Charlotte

de Rosmar, héritière du Roz. Leurs descendants ont vendu le

Roz à la famille Ropert. Blason : écartelé

aux 1 et 4 : de gueules à la hache d’armes d’argent posées en

bande sur une épée d’argent garnie d’or posée en barre la pointe en bas

touchant une guêpe d’or, qui est de Saisy ; aux 2 et 3 de gueules à

3 colombes d’argent posées 2 et 1, qui est de Kerampuil. — ROPERT,

propriétaires du Roz, en Le Quillio. Cette famille acquit,

au XIXème siècle, le manoir du Roz de la famille de Saisy

de Kerampuil. Anne Ropert, fille des propriétaires

du Roz, a épousé : 1° Henri Gagon, mort sans postérité ; 2°

à Plérin, en 1926, Jean Auffray de l’Estang,

mort procureur au tribunal civil de Saint-Brieuc en 1943 ;

![]() le

nouveau manoir du Roz (XVIIème siècle), édifié par la famille du Verger

de Guy, alliée aux Guillo-Lohan. Elle la transmit par alliance, aux de

Cacqueray de Saint-Quentin qui l'ont vendue ensuite à la famille Auffray de

l'Estang. Voici quelques informations sur les propriétaires : — DU

VERGER DE CUY DE POULMIC, propriétaires du Roz en Le Quillio.

Isidore-Victorien-François du Verger de Cuy de Poulmic, mort au Roz

en Le Quillio en 1913, y avait épousé, en 1863, Fanny-Anne-Marie

Guillo-Lohan, dont, entre autres enfants : Marie, morte en

1915, épouse du comte Gaston de Cacqueray de Saint-Quentin.

— DE CACQUERAY DE SAINT-QUENTIN, propriétaire du

Roz, en Le Quillio. Gaston de

Cacqueray de Saint-Quentin épousa Marie du Verger de Cuy de Poulmic propriétaire

du Roz, nouveau manoir vendu par ses héritiers à M. Jean Auffray de l’Estang. Blason :

d’or à 3 roses de gueules, posées 2 et 1. — AUFFRAY DE L'ESTANG, famille originaire de

l’ancien évêché de Saint-Brieuc, depuis longtemps établie à Lamballe,

dont Jean Auffray de l’Estang, procureur du tribunal civil de Saint-Brieuc, époux

d’Anne Ropert, acquit, de la famille de Caqueray de Saint-Quentin, le second

manoir du Roz en Le Quillio. Blason : de sinople à 3 besants d’argent

posés en barre, à la bordure d’hermines ;

le

nouveau manoir du Roz (XVIIème siècle), édifié par la famille du Verger

de Guy, alliée aux Guillo-Lohan. Elle la transmit par alliance, aux de

Cacqueray de Saint-Quentin qui l'ont vendue ensuite à la famille Auffray de

l'Estang. Voici quelques informations sur les propriétaires : — DU

VERGER DE CUY DE POULMIC, propriétaires du Roz en Le Quillio.

Isidore-Victorien-François du Verger de Cuy de Poulmic, mort au Roz

en Le Quillio en 1913, y avait épousé, en 1863, Fanny-Anne-Marie

Guillo-Lohan, dont, entre autres enfants : Marie, morte en

1915, épouse du comte Gaston de Cacqueray de Saint-Quentin.

— DE CACQUERAY DE SAINT-QUENTIN, propriétaire du

Roz, en Le Quillio. Gaston de

Cacqueray de Saint-Quentin épousa Marie du Verger de Cuy de Poulmic propriétaire

du Roz, nouveau manoir vendu par ses héritiers à M. Jean Auffray de l’Estang. Blason :

d’or à 3 roses de gueules, posées 2 et 1. — AUFFRAY DE L'ESTANG, famille originaire de

l’ancien évêché de Saint-Brieuc, depuis longtemps établie à Lamballe,

dont Jean Auffray de l’Estang, procureur du tribunal civil de Saint-Brieuc, époux

d’Anne Ropert, acquit, de la famille de Caqueray de Saint-Quentin, le second

manoir du Roz en Le Quillio. Blason : de sinople à 3 besants d’argent

posés en barre, à la bordure d’hermines ;

![]() le manoir de Lohan (1768).

Lohan a donné son nom à la famille Guillo (de) Lohan, bien connue à

Saint-Brieuc. Elle l'habitait déjà au XVIème siècle et l'a transmis, par

alliance, à la fin du XIXème siècle, aux de la Berrurière de Saint-Laon.

Ce manoir relevait, à titre congéable, de la chastellenie de Corlay. Voici

quelques informations sur les propriétaires : — GUILLO-LOHAN, sieurs de Lohan en Le Quillio. Cette

famille, l’une des plus anciennement connues au Quillio, y possédait, le

convenant de Lohan, relevant de Corlay, dont elle fit aveu aux princes de Guémené

en 1612, 1635, 1643, 1673, 1679 et 1711, suivant actes encore possédés par

elle de nos jours. Maurice Guillo, sieur de Lohan, eut pour fils : Guillaume,

sieur de Lohan de 1612 à 1635, père de : Honorable

homme Mathurin Guillo, sieur de Lohan de 1635 à 1673, époux d’Hélène Le

Flaher, dont : Maître Jacques Guillo, sieur de Lohan de 1673 à 1711, époux d’honorable demoiselle

Françoise Ravallé, dont, entre autres fils : Maître

Jacques II Guillo, sieur de Lohan en 1711, époux de Jeanne Le Tinié, dont :

Yves, veuf, dès 1725, d’Anne-Françoise Guillaume, dont, entre autres enfants :

Jacques, qui suit, et noble homme Yves Guillo, sieur de Brince, demeurant au

Cosquer, en Le Quillio, Jacques Guillo, sieur de Lohan, épousa, en 1751, demoiselle Catherine-Marie

Bannier, fille du sieur de la Ville-Fréhour, en Saint-Brandan, dont : messire

Yves-Joseph-Marie Guillo de Lohan, conseiller du roi et son sénéchal des

villes et sénéchaussées de Morlaix et Lanmeur, marié en 1779 à dame

Suzanne-Françoise Billon, dont postérité sans alliances, et Jacques, qui

suit. Noble homme Monsieur Jacques-Pierre-Marie Guillo, sieur de Lohan, négociant

en toiles fines de Bretagne, marié à Saint-Malo, en 1784, à demoiselle

Marie-Thérèse Corbel de la Villenoro, dont, entre autres fils : Jacques

Guillo-Lohan, époux de Fanny Artur, dont : Henri, qui suit ; Marie, épouse

d’Edmond Le Royer de la Tournerie ; Fanny, épouse de François du Verger de

Cuy de Poulmic, et Louise, épouse de Jean-Baptiste du Couëdic du Cosquer. Henri

Guillo-Lohan épousa Carmelle de la Boëssière de Lannuic, dont Marie, héritière

de Lohan, mariée à Raoul de la Berrurière de Saint-Laon. Blason :

d’azur à l’épée posée en barre, la pointe en bas, accostée en chef

d’une étoile et en pointe d’une main apaumée, les doigts en haut, le tout

d’argent. — DE LA BERRURIERE DE SAINT-LAON, propriétaire de Lohan en Le Quillio.

Marie-Joseph-Jacques-Jules, Comte de la Berrurière de Saint-Laon a épousé : 1° au Quillio, en 1888,

Marie Guillo-Lohan, héritière de Lohan, dont postérité éteinte ; 2° Alix

Boscal de Réals. Blason : d’azur à 3 burettes d’or posées 2 et 1 ;

le manoir de Lohan (1768).

Lohan a donné son nom à la famille Guillo (de) Lohan, bien connue à

Saint-Brieuc. Elle l'habitait déjà au XVIème siècle et l'a transmis, par

alliance, à la fin du XIXème siècle, aux de la Berrurière de Saint-Laon.

Ce manoir relevait, à titre congéable, de la chastellenie de Corlay. Voici

quelques informations sur les propriétaires : — GUILLO-LOHAN, sieurs de Lohan en Le Quillio. Cette

famille, l’une des plus anciennement connues au Quillio, y possédait, le

convenant de Lohan, relevant de Corlay, dont elle fit aveu aux princes de Guémené

en 1612, 1635, 1643, 1673, 1679 et 1711, suivant actes encore possédés par

elle de nos jours. Maurice Guillo, sieur de Lohan, eut pour fils : Guillaume,

sieur de Lohan de 1612 à 1635, père de : Honorable

homme Mathurin Guillo, sieur de Lohan de 1635 à 1673, époux d’Hélène Le

Flaher, dont : Maître Jacques Guillo, sieur de Lohan de 1673 à 1711, époux d’honorable demoiselle

Françoise Ravallé, dont, entre autres fils : Maître

Jacques II Guillo, sieur de Lohan en 1711, époux de Jeanne Le Tinié, dont :

Yves, veuf, dès 1725, d’Anne-Françoise Guillaume, dont, entre autres enfants :

Jacques, qui suit, et noble homme Yves Guillo, sieur de Brince, demeurant au

Cosquer, en Le Quillio, Jacques Guillo, sieur de Lohan, épousa, en 1751, demoiselle Catherine-Marie

Bannier, fille du sieur de la Ville-Fréhour, en Saint-Brandan, dont : messire

Yves-Joseph-Marie Guillo de Lohan, conseiller du roi et son sénéchal des

villes et sénéchaussées de Morlaix et Lanmeur, marié en 1779 à dame

Suzanne-Françoise Billon, dont postérité sans alliances, et Jacques, qui

suit. Noble homme Monsieur Jacques-Pierre-Marie Guillo, sieur de Lohan, négociant

en toiles fines de Bretagne, marié à Saint-Malo, en 1784, à demoiselle

Marie-Thérèse Corbel de la Villenoro, dont, entre autres fils : Jacques

Guillo-Lohan, époux de Fanny Artur, dont : Henri, qui suit ; Marie, épouse

d’Edmond Le Royer de la Tournerie ; Fanny, épouse de François du Verger de

Cuy de Poulmic, et Louise, épouse de Jean-Baptiste du Couëdic du Cosquer. Henri

Guillo-Lohan épousa Carmelle de la Boëssière de Lannuic, dont Marie, héritière

de Lohan, mariée à Raoul de la Berrurière de Saint-Laon. Blason :

d’azur à l’épée posée en barre, la pointe en bas, accostée en chef

d’une étoile et en pointe d’une main apaumée, les doigts en haut, le tout

d’argent. — DE LA BERRURIERE DE SAINT-LAON, propriétaire de Lohan en Le Quillio.

Marie-Joseph-Jacques-Jules, Comte de la Berrurière de Saint-Laon a épousé : 1° au Quillio, en 1888,

Marie Guillo-Lohan, héritière de Lohan, dont postérité éteinte ; 2° Alix

Boscal de Réals. Blason : d’azur à 3 burettes d’or posées 2 et 1 ;

![]() le château du Cosquer (1738).

Le Cosquer a donné son nom additionnel à la famille du Couëdic du Cosquer.

Voici quelques informations sur les propriétaires : — LE

COUEDIC puis DU COUEDIC, sieurs du Cosquer en Le Quillio. Noble

homme Olivier Le Couëdic, sieur du Cosquer, né vers 1698, épousa, en 1723, à

Plussulien, Marie-Anne Tilly, veuve en 1771, dont : Noble

homme Olivier-Joseph-Marie Le Couëdic, sieur du Cosquer, épousa : 1° Suzanne

Gougeon, 2° au Quillio, en 1771, Françoise-Mathurine 0llitraut de Kermarec, et

eut du second lit : Olivier-Louis-François,

sieur du Cosquer, né en 1775, marié à Marie-Françoise Eouzan des Perrières,

dont : Jean-Baptiste Le Couëdic, puis du Couëdic du Cosquer, marié, à Quintin, eu 1834, à

Mathilde Villart, dont, entre autres enfants : Guy-Marie

du Couëdic, héritier du Cosquer, marié à Saint-Brieuc, en 1875, à Victoire

Gardin du Boisduliers, dont Guy du

Couëdic du Cosquer, marié en 1906 à Marie-Jeanne d’Anthenaise, veuve de

Robert Le Prud’homme Comte de Fontenay, et Marie, héritière du Cosquer, mariée

en 1900, au Quillio, à Georges de Rivérieulx. Blason :

d’argent à la branche de châteigner d’azur posée en bande. Il faut

peut-être rattacher à cette famille Claude du Couëdic, sieur de la Pommeraye,

mort régisseur de la chastellenie de Corlay en 1786 ;

le château du Cosquer (1738).

Le Cosquer a donné son nom additionnel à la famille du Couëdic du Cosquer.

Voici quelques informations sur les propriétaires : — LE

COUEDIC puis DU COUEDIC, sieurs du Cosquer en Le Quillio. Noble

homme Olivier Le Couëdic, sieur du Cosquer, né vers 1698, épousa, en 1723, à

Plussulien, Marie-Anne Tilly, veuve en 1771, dont : Noble

homme Olivier-Joseph-Marie Le Couëdic, sieur du Cosquer, épousa : 1° Suzanne

Gougeon, 2° au Quillio, en 1771, Françoise-Mathurine 0llitraut de Kermarec, et

eut du second lit : Olivier-Louis-François,

sieur du Cosquer, né en 1775, marié à Marie-Françoise Eouzan des Perrières,

dont : Jean-Baptiste Le Couëdic, puis du Couëdic du Cosquer, marié, à Quintin, eu 1834, à

Mathilde Villart, dont, entre autres enfants : Guy-Marie

du Couëdic, héritier du Cosquer, marié à Saint-Brieuc, en 1875, à Victoire

Gardin du Boisduliers, dont Guy du

Couëdic du Cosquer, marié en 1906 à Marie-Jeanne d’Anthenaise, veuve de

Robert Le Prud’homme Comte de Fontenay, et Marie, héritière du Cosquer, mariée

en 1900, au Quillio, à Georges de Rivérieulx. Blason :

d’argent à la branche de châteigner d’azur posée en bande. Il faut

peut-être rattacher à cette famille Claude du Couëdic, sieur de la Pommeraye,

mort régisseur de la chastellenie de Corlay en 1786 ;

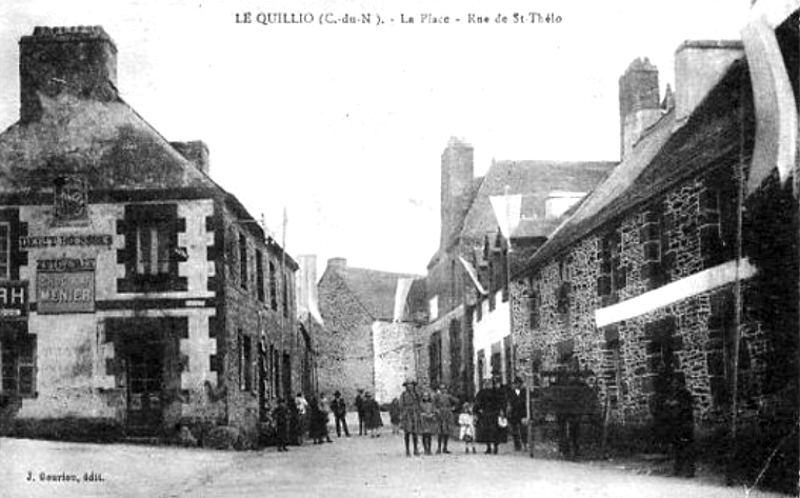

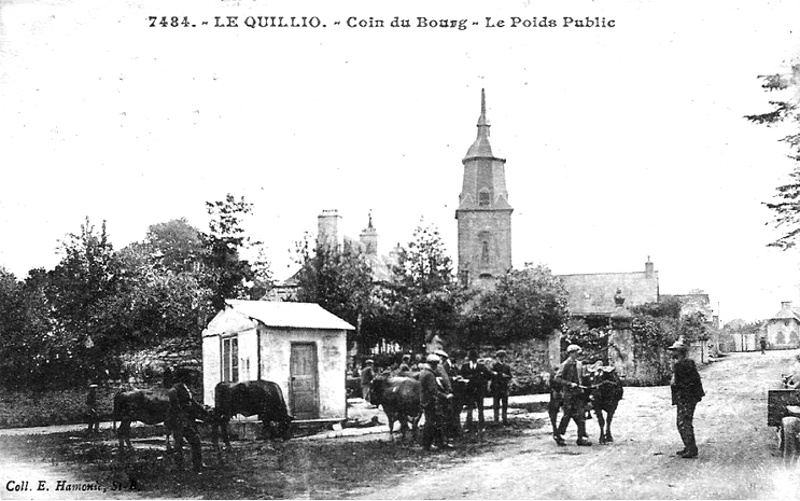

![]() les maisons du bourg (1771, 1710, 1769, 1645) ;

les maisons du bourg (1771, 1710, 1769, 1645) ;

![]() les maisons à Beaulieu (1655), Penhers (XVIIIème siècle), la

Ville-au-Chevalier (1775 et 1769), le Bouffo (1769 et 1725), le Rest (1668,

propriété de la famille Le Deist de Botidoux au XVIIème siècle), Kerivallan

(1631), Guersamson (1706), Guerdério (1673 et 1765), Lanégoff (1758) et le Quillio-Uzel

(1649) ;

les maisons à Beaulieu (1655), Penhers (XVIIIème siècle), la

Ville-au-Chevalier (1775 et 1769), le Bouffo (1769 et 1725), le Rest (1668,

propriété de la famille Le Deist de Botidoux au XVIIème siècle), Kerivallan

(1631), Guersamson (1706), Guerdério (1673 et 1765), Lanégoff (1758) et le Quillio-Uzel

(1649) ;

![]() les

moulins

à eau du Pont-du-Jour, du Pavillon, de la Ville-au-Chevalier ;

les

moulins

à eau du Pont-du-Jour, du Pavillon, de la Ville-au-Chevalier ;

A signaler aussi :

![]() le cromlech de

Notre-Dame de Lorette (époque néolithique) ;

le cromlech de

Notre-Dame de Lorette (époque néolithique) ;

![]() le menhir du Cosquer (époque néolithique) ;

le menhir du Cosquer (époque néolithique) ;

![]() une

implantation gallo-romaine au hameau de Quenecunan ;

une

implantation gallo-romaine au hameau de Quenecunan ;

![]() l'ancien

domaine de Quénécunan.

Ses seigneurs avaient des prééminences dans l'église trèviale du Quillio.

Passé des du Gourvinec aux de Coëtlogon, en 1584, puis, par alliance, aux

de Trogoff, en 1679, il fut acquis, en 1777, par la famille Le Deist de

Botidoux. Voici quelques informations sur les propriétaires : — DU GOURVINEC,

seigneurs de Quénécunan ou Kernec'hquénan, en Le Quillio, au XVIème siècle.

Blason : vairé d’or et de sable. — DE

COETLOGON, Seigneurs de Quénécunan, en Le Quillio. François

de Coëtlogon de Kerberio, arrière petit-fils de Catherine du Gourvinec, semble

avoir été le premier membre de sa famille établi

à Quénécunan. Marié en 1668 à Renée de Kerverder, il eut pour fils aîné

: Jean-Baptiste de Coëtlogon, seigneur de Kerhuel, Quénécunan, Kerberio et autres lieux,

originaire du Quillio, chef de nom et d’armes de sa maison en 1707, mort à

Guingamp en 1709, marié : 1°, à Lannion, en 1696, à Perronnelle Hingant de

Kerisac ; 2 °, à Guingamp, en 1709, à Marie-Louise Le Gac de Lansalut. Il eut

du premier lit : Jean-Baptiste

de Coëtlogon, seigneur de Kerberio, Quénécunan et autres lieux, marié : 1°

à Vannes, en 1716, avant sa majorité, à Louise-Françoise de Joisel de Sully,

veuve de Claude de Sérent, marquis de Kerfily ; 2°, en 1722, à Jeanne Pastour

de Kermeur ; 3° à une demoiselle Le Roux de Kerninon. Du second

mariage naquit Louise-Hermine de Coëtlogon, dame de Kerberio, Kerhuel, Kerjan

et Quénécunan, morte à Quénécunan le 17 novembre 1758, mariée, en 1747, à

Yves-Louis comte de Trogoff de Kerelleau. Blason :

de gueules à 3 écussons d’hermines posés 2 et 1. — DE TROGOFF DE

KERELLEAU, seigneurs de Quénécunan, en Le Quillio. Balthazar-Francois

de Trogoff, seigneur de Kerelleau, mort en 1696, avait épousé au Quillio, en

1675, Marie de Coëtlogon, de la maison de Quénécunan, dont : Joseph de Trogoff,

seigneur de Kerelleau, marié : 1° en 1699 à Marie Le Gouverneur

; 2° à Lannion, en 1707, à Marguerite de Kerprigent. Il eut de sa première alliance : Jean-Marie,

comte de Trogoff, seigneur de Kerelleau, marié, à Rennes

en 1723, à Guillemette de Launay de Boduit, dont : Yves-Louis,

comte de Trogoff, seigneur de Kerelleau et autres lieux, demeurant dès 1749

à son manoir de Quénécuman, épousa : 1° à Lannion,

en 1748, Louise-Hermine de Coëtlogon, sa parente, héritière de Quénécunan

; 2° à Bréhand-Loudéac, en 1754, Marguerite-Louise Jeanne de Guéhenneuc

de Glécoët ; 3° à Lannion, en 1763, Françoise-Catherine-Marie Gaultier

de la Boulaye. Blason : d’argent à 3 fasces de gueules — LE

DEIST DE BOTIDOUX, propriétaires de Quénécunan en Le Quillio, et du Bahezre, en

Saint-Gilles-du-Vieux-Marché. Cette famille, qui tire son nom additionnel d’un petit manoir voisin du bourg de

Saint-Thélo, acquit en 1777, de la famille de Trogoff, la terre de Quénécunan.

Blason : d’argent au chevron d’azur accompagné de 3 canettes de même, posées 2 et

1, les 2 du chef affrontées ;

l'ancien

domaine de Quénécunan.

Ses seigneurs avaient des prééminences dans l'église trèviale du Quillio.

Passé des du Gourvinec aux de Coëtlogon, en 1584, puis, par alliance, aux

de Trogoff, en 1679, il fut acquis, en 1777, par la famille Le Deist de

Botidoux. Voici quelques informations sur les propriétaires : — DU GOURVINEC,

seigneurs de Quénécunan ou Kernec'hquénan, en Le Quillio, au XVIème siècle.

Blason : vairé d’or et de sable. — DE

COETLOGON, Seigneurs de Quénécunan, en Le Quillio. François

de Coëtlogon de Kerberio, arrière petit-fils de Catherine du Gourvinec, semble

avoir été le premier membre de sa famille établi

à Quénécunan. Marié en 1668 à Renée de Kerverder, il eut pour fils aîné

: Jean-Baptiste de Coëtlogon, seigneur de Kerhuel, Quénécunan, Kerberio et autres lieux,

originaire du Quillio, chef de nom et d’armes de sa maison en 1707, mort à

Guingamp en 1709, marié : 1°, à Lannion, en 1696, à Perronnelle Hingant de

Kerisac ; 2 °, à Guingamp, en 1709, à Marie-Louise Le Gac de Lansalut. Il eut

du premier lit : Jean-Baptiste

de Coëtlogon, seigneur de Kerberio, Quénécunan et autres lieux, marié : 1°

à Vannes, en 1716, avant sa majorité, à Louise-Françoise de Joisel de Sully,

veuve de Claude de Sérent, marquis de Kerfily ; 2°, en 1722, à Jeanne Pastour

de Kermeur ; 3° à une demoiselle Le Roux de Kerninon. Du second

mariage naquit Louise-Hermine de Coëtlogon, dame de Kerberio, Kerhuel, Kerjan

et Quénécunan, morte à Quénécunan le 17 novembre 1758, mariée, en 1747, à

Yves-Louis comte de Trogoff de Kerelleau. Blason :

de gueules à 3 écussons d’hermines posés 2 et 1. — DE TROGOFF DE

KERELLEAU, seigneurs de Quénécunan, en Le Quillio. Balthazar-Francois

de Trogoff, seigneur de Kerelleau, mort en 1696, avait épousé au Quillio, en

1675, Marie de Coëtlogon, de la maison de Quénécunan, dont : Joseph de Trogoff,

seigneur de Kerelleau, marié : 1° en 1699 à Marie Le Gouverneur

; 2° à Lannion, en 1707, à Marguerite de Kerprigent. Il eut de sa première alliance : Jean-Marie,

comte de Trogoff, seigneur de Kerelleau, marié, à Rennes

en 1723, à Guillemette de Launay de Boduit, dont : Yves-Louis,

comte de Trogoff, seigneur de Kerelleau et autres lieux, demeurant dès 1749

à son manoir de Quénécuman, épousa : 1° à Lannion,

en 1748, Louise-Hermine de Coëtlogon, sa parente, héritière de Quénécunan

; 2° à Bréhand-Loudéac, en 1754, Marguerite-Louise Jeanne de Guéhenneuc

de Glécoët ; 3° à Lannion, en 1763, Françoise-Catherine-Marie Gaultier

de la Boulaye. Blason : d’argent à 3 fasces de gueules — LE

DEIST DE BOTIDOUX, propriétaires de Quénécunan en Le Quillio, et du Bahezre, en

Saint-Gilles-du-Vieux-Marché. Cette famille, qui tire son nom additionnel d’un petit manoir voisin du bourg de

Saint-Thélo, acquit en 1777, de la famille de Trogoff, la terre de Quénécunan.

Blason : d’argent au chevron d’azur accompagné de 3 canettes de même, posées 2 et

1, les 2 du chef affrontées ;

![]() l'ancien

domaine du Bergereux.

— MEUR, sieurs du Bergereux, en Le Quillio, du Gouvello, de Saint-Léon, en Merléac,

et du Port, en Saint-Gilles-du-Vieux-Marché. Prigent Meur, écuyer, seigneur du

Bergereux, en Le Quillio, épousa Clémence Le Bihan,

dont : Hiérosme Meur, écuyer, seigneur du Gouvello, demeurant au Port, en

Saint-Gilles-du-Vieux-Marché, épousa Raouline Le Coniac, de la maison de la

Ville-Auray, en Lanfains, remariée à Briand Hino, sieur de la Robelinaye, dont

: Marguerite Meur, dame de Saint-Léon, en Merléac, mariée, en 1622, à Philippe

Uzille, écuyer, seigneur de Toulbrunoët, près de Saint-Léon. Blason

: d’argent à la fasce d’azur accompagnée en chef d’un croissant de

gueules (armoiries peintes sur le portrait de Hiérosme Meur, seigneur du Gouvello).

l'ancien

domaine du Bergereux.

— MEUR, sieurs du Bergereux, en Le Quillio, du Gouvello, de Saint-Léon, en Merléac,

et du Port, en Saint-Gilles-du-Vieux-Marché. Prigent Meur, écuyer, seigneur du

Bergereux, en Le Quillio, épousa Clémence Le Bihan,

dont : Hiérosme Meur, écuyer, seigneur du Gouvello, demeurant au Port, en

Saint-Gilles-du-Vieux-Marché, épousa Raouline Le Coniac, de la maison de la

Ville-Auray, en Lanfains, remariée à Briand Hino, sieur de la Robelinaye, dont

: Marguerite Meur, dame de Saint-Léon, en Merléac, mariée, en 1622, à Philippe

Uzille, écuyer, seigneur de Toulbrunoët, près de Saint-Léon. Blason

: d’argent à la fasce d’azur accompagnée en chef d’un croissant de

gueules (armoiries peintes sur le portrait de Hiérosme Meur, seigneur du Gouvello).

![]() l'ancien

domaine du Rest ou

Reste.

— OLLITRAULT, sieurs de Keryvallan, du Parc et du Reste, en Le Quillio, et propriétaires

de Bizoin, en Merléac. Famille originaire de la paroisse du Quillio où se trouvent la plupart des terres dont

les noms distinguaient ses branches ; elle hérita des Glais-Bizoin, en Merléac.

Elle remonte à sire Jean 0llitrault vivant au Quillio en 1635 et 1651, époux

d’honorable femme Béatrice Fraboulet. Ils eurent pour fils : Honorable

homme maître Christophe 0llitrault, marchand de toiles fines de Bretagne,

demeurant au Bergereux, inhumé dans l’église du Quillio en 1684, époux de

Guillemette Le Roux, dont : Honorable et noble homme François 0llitrault, sieur du Parc marié, à

Saint-Martin-des-Prés, en 1692, à Renée Collin, dont : Eustache

0llitrault, sieur de Calagan, marié, en 1737, à Monique-Jeanne-Angélique du

Couëdic de Kergouhan, dont : Eustache-Joseph-Marie

0llitrault, sieur du Reste, en Le Quillio, conseiller

du Point d'Honneur à Quintin, marié, à Plérin, en 1791, à Appoline-Louise

Rouxel de Maisonneuve, dont, entre autres enfants : Eustache-Marie,

marié, en 1833, à Sophie Glais (de) Bizoin, dont : Eustache-Marie

0llitrault du Reste, héritier de Bizoin, maire de Merléac, conseiller général

des Côtes-du-Nord (aujourd’hui Côtes-d’Armor), membre du. Conseil supérieur

des Haras, mort en 1919, dont la postérité existe encore en 1945. Blason :

de gueules à la fasce d’azur chargée de 3 étoiles d’or, accompagnée de 2

lions léopardés d’argent, un en chef et un en pointe. A la même

famille appartenait dom Jean-Baptiste 0llitrault de Keryvallan, abbé général

des Trappistes de 1922 à 1929. — LE GRIS-DUVAL : Pierre-Marie Le Gris du Val, né

à Landerneau en 1729, épousa, au Quillio, Emilie-Louise-Josèphe 0llitraut de Keryvalan, dont : Jean-Marie,

né à Landerneau en 1778, marié, au Quillio, le 13 vendémiaire

an XI, à Suzanne Ollitraut de Keryvalan, sa cousine, dont : Mathurin,

né, en 1804, et mort au Quillio en 1858, y avait épousé, en

1837, Victoire-Marie Tresvaux (de) Belorient, dont : Louis-Victor,

conseiller général des Côtes-du-Nord (aujourd'hui Côtes-d'Armor), né, en 1839, et, mort au Quillio en

1889, y avait épousé, en 1869, Anna Guillo-Lohan, dont : Louis-Jean-Marie-Joseph Le

Gris-Duval, né au Quillio en 1870, établi à

Belorient, en Lhermitage-Lorge, puis à Saint-Brieuc, marié, à Saint-Quay-Portrieux,

en 1897, à Hortense de Foucaud. Blason : d’argent à la guivre d’azur tortillée en pal, accompagnée en chef d’une

merlette de sable (Frotier de la Messelière) ;

l'ancien

domaine du Rest ou

Reste.

— OLLITRAULT, sieurs de Keryvallan, du Parc et du Reste, en Le Quillio, et propriétaires

de Bizoin, en Merléac. Famille originaire de la paroisse du Quillio où se trouvent la plupart des terres dont

les noms distinguaient ses branches ; elle hérita des Glais-Bizoin, en Merléac.

Elle remonte à sire Jean 0llitrault vivant au Quillio en 1635 et 1651, époux

d’honorable femme Béatrice Fraboulet. Ils eurent pour fils : Honorable

homme maître Christophe 0llitrault, marchand de toiles fines de Bretagne,

demeurant au Bergereux, inhumé dans l’église du Quillio en 1684, époux de

Guillemette Le Roux, dont : Honorable et noble homme François 0llitrault, sieur du Parc marié, à

Saint-Martin-des-Prés, en 1692, à Renée Collin, dont : Eustache

0llitrault, sieur de Calagan, marié, en 1737, à Monique-Jeanne-Angélique du

Couëdic de Kergouhan, dont : Eustache-Joseph-Marie

0llitrault, sieur du Reste, en Le Quillio, conseiller

du Point d'Honneur à Quintin, marié, à Plérin, en 1791, à Appoline-Louise

Rouxel de Maisonneuve, dont, entre autres enfants : Eustache-Marie,

marié, en 1833, à Sophie Glais (de) Bizoin, dont : Eustache-Marie

0llitrault du Reste, héritier de Bizoin, maire de Merléac, conseiller général

des Côtes-du-Nord (aujourd’hui Côtes-d’Armor), membre du. Conseil supérieur

des Haras, mort en 1919, dont la postérité existe encore en 1945. Blason :

de gueules à la fasce d’azur chargée de 3 étoiles d’or, accompagnée de 2

lions léopardés d’argent, un en chef et un en pointe. A la même

famille appartenait dom Jean-Baptiste 0llitrault de Keryvallan, abbé général

des Trappistes de 1922 à 1929. — LE GRIS-DUVAL : Pierre-Marie Le Gris du Val, né

à Landerneau en 1729, épousa, au Quillio, Emilie-Louise-Josèphe 0llitraut de Keryvalan, dont : Jean-Marie,

né à Landerneau en 1778, marié, au Quillio, le 13 vendémiaire

an XI, à Suzanne Ollitraut de Keryvalan, sa cousine, dont : Mathurin,

né, en 1804, et mort au Quillio en 1858, y avait épousé, en

1837, Victoire-Marie Tresvaux (de) Belorient, dont : Louis-Victor,

conseiller général des Côtes-du-Nord (aujourd'hui Côtes-d'Armor), né, en 1839, et, mort au Quillio en

1889, y avait épousé, en 1869, Anna Guillo-Lohan, dont : Louis-Jean-Marie-Joseph Le

Gris-Duval, né au Quillio en 1870, établi à

Belorient, en Lhermitage-Lorge, puis à Saint-Brieuc, marié, à Saint-Quay-Portrieux,

en 1897, à Hortense de Foucaud. Blason : d’argent à la guivre d’azur tortillée en pal, accompagnée en chef d’une

merlette de sable (Frotier de la Messelière) ;

![]() la grotte dite de Merlin.

la grotte dite de Merlin.

Voir

![]() "

Informations

diverses sur la ville de Le Quillio ".

"

Informations

diverses sur la ville de Le Quillio ".

![]()

ANCIENNE NOBLESSE du QUILLIO

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Saint-Brieuc en 1480 et de Tréguier en 1481, on ne comptabilise la présence d'aucun noble de Le Quillio.

© Copyright - Tous droits réservés.