|

Bienvenue chez les Grehaignois |

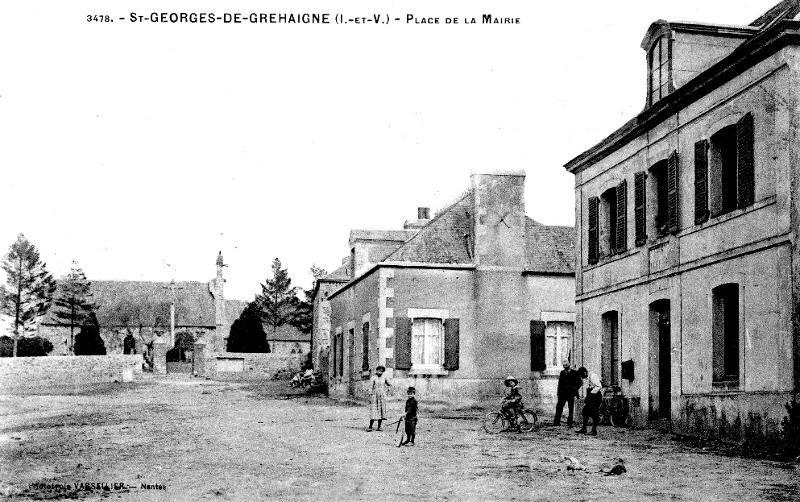

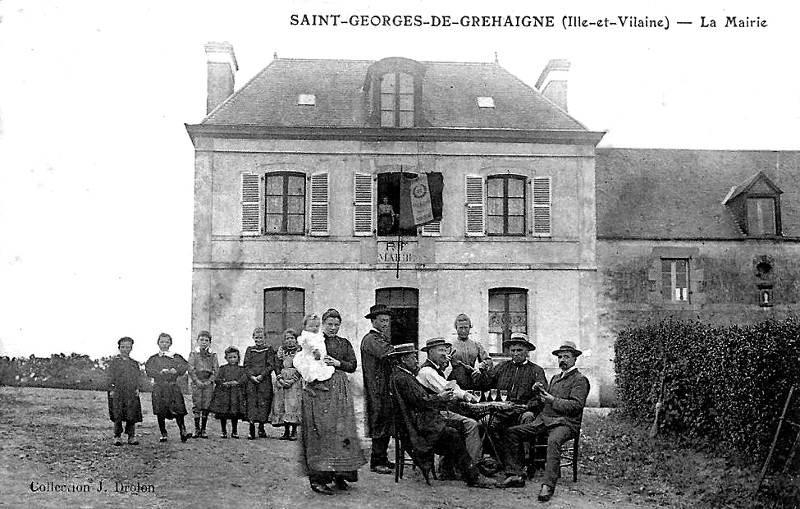

SAINT-GEORGES-DE-GREHAIGNE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Pleine-Fougères

La commune de

Saint-Georges-de-Gréhaigne ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-GEORGES-DE-GREHAIGNE

Saint-Georges-de-Gréhaigne vient, semble-t-il, du breton "créen" (colline).

Il semble que Saint-Georges-de-Gréhaigne (du moins le territoire au sud du marais) soit un démembrement de la paroisse de Pleine-Fougères. La paroisse de Saint-Georges, fondée au début du XIème siècle par les bénédictins de l'Abbaye de Saint-Georges de Rennes, se nomme d'abord Saint-Georges-de-Villers, puis Saint-Georges-de-Hiragne, pour enfin s'appeller Saint-Georges-de-Gréhaigne au XIIIème siècle. La paroisse de Saint-Georges-de-Gréhaigne dépendait autrefois de l'ancien évêché de Dol.

Le Village de Vilers et son église sont donnés vers 1040 par leur possesseur laïque à l'Abbaye de Saint-Georges de Rennes et celle-ci achète dix ans plus tard le Monastère de Saint-Georges au Village d'Hyrhane : telle est l'origine du prieuré, qui est d'abord appelé Saint-Georges de Vilers, puis Saint-Georges d'Hyrhane. Une abbesse de Saint-Georges, en 1274, transige avec les chanoines de Dol, au sujet des dîmes de cette paroisse, qui n'était qu'un prieuré, relevant de la célèbre abbaye. En 1491, Françoise d'Epinay reconstruit le prieuré ruiné au XVème siècle, lors de la guerre de succession de Bretagne. Le Prieuré avait autrefois un droit de haute justice et des fourches patibulaires à quatre pots. Il avait aussi un cep, un collier et un auditoire dans le bourg de Saint-Georges-de-Gréhaigne.

Voici l'aveu de l'abbaye Saint-Georges rendu au Roi en 1665 par Magdelaine de la Fayette, abbesse de Saint-Georges : " SAINCT GEORGE DE GREHAIGNE. ... Item confessent et advouent tenir du dict seigneur Roy la terre et seigneurie de Sainct George de Grehaigne, en l’évesché de Dol, avec ses apartenances et dépendances s’estendant en la parroisse de Sainct George de Grehaigne, Ros sur Couesnon, Plaine Fougère et Mouesdré en Normandie … FIEFZ DE SAINCT GEORGE DE GREHAIGNE. Un fief et bailliage apellé le grand fief du bourg de Sainct George de Grehaigne, en laquelle parroisse les dictes dames abbesse et couvent ont de grands communs, gallois, et particulièrement ceux qu’ils appellent vulgairement « les francs fiefs » dans les marais qu’elles advouent aussy tenir du dict seigneur Roy, avecq droit de pesche en la rivière de Couesnon prohibitif à tous autres, en l’endroit et estendue du dict fief et autres fiefz cy après, en la parroisse de Ros sur Couesnon, avecq le debvoir de lots et ventes. Et en la dicte parroisse de Plaine Fougère, les dictes dames ont et advouent tenir deux fiefs et bailliages, l’un nommé le fief de Higourdière, l’autre fief apellé le fief du Pain (Pin). Item un fief et bailliage apellé le bailliage du Van Sainct Reverd. Item advouent tenir un autre fief nommé le fief des Moudrins, duquel les hommes et vassaux doibvent chacun an aus dictes dames vingt rusches de sel menu blanc, avecq droit de grèves sablonneuses pour faire le dict sel et autres communs et gallois. Item apartient aus dictes dames, dans les dictes parroisses de Ros sur Couesnon et Sainct George, un droit apellé ancrage, qui est tel que quand chaque vaisseau mouille l’ancre, soubz la dicte jurisdiction de Sainct George, il doibt …. et outre pour le droit de débris. A cause desquels fiefs les dictes dames abbesse et couvent ont et leur apartient et advouent tenir du dict seigneur Roy, et avoir droit de jurisdiction haulte, basse et moienne justice, avecq droit de justice à quatre paux, sep, collier, et auditoire au dict bourg et parroisse de Sainct George de Grehaigne, en laquelle y a exercice de jurisdiction au jour de vendredy de chacune semaine, droit de tenir les plaids sans assignation, chacun an, le landemain et feste de Sainct George, vingt quatriesme jour d’avril, par les officiers que la dicte dame a et a droit de seneschal, alloué, lieutenant et procureur d’office et de greffier, qui font le dict exercice de jurisdiction et tout droit de jurisdiction et seigneurie comme est dict au commancement du presant minu. De plus, les dictes dames ont et advouent tenir et leur apartenir le droit de supérioritté, patrones et fondatrices de l’église et parroisse du dict Sainct George. Ont les dictes dames en la dicte parroisse de Sainct George un debvoir apellé le debvoir des mariez, qui est tel que la dernière des mariées de chacune année doit le jour de l'Epiphanie, à l’issüe de la grande messe, un esteuf, et icelui jetter par trois fois par dessus la dicte église à peine d’amande. Et d’autant que les dicts hommes et vassaux doibvent, scasoir : ceux du fief du dict bourg de Sainct George à la seigneurie de Combourg, le jour et feste de Sainct Samson, la somme de soixante sols monnoye de rente à portage jusques à la croix de Villecherel, parroisse de Plaine Fougère, les dicts hommes et vassaux et ceux des dicts fiefs du Pain et Val Sainct Reverd, ne doibvent aucune coutume ne trépas pour aller et venir vendre et distribuer leur marchandise par sur les terres de la dicte seigneurye de Combourg. Sur tous lesquels hommes et vassaux les dames abbesse et couvent ont droit de lods et ventes, mesme sur ceux qu’ils appellent et qui sont dans les communs apellez francs fiefs, et plusieurs autres droits et debvoirs seigneuriaux. Item confessent et advouent tenir un fief despendant de la jurisdiction du dict Sainct George de Grehaigne, en la paroisse (sic) [Note : Lisez « province »] de Normandie, parroisse de Mouesdré, apellé le fief de Mouesdré, dans lequel fief la dicte dame a plusieurs hommes et vassaux à debvoir de rentes et autres droits féodaux. Item ont et advouent tenir dans le dict bourg de Sainct George un four à banc auquel les hommes et vassaux doibvent aller faire cuire leur pain. Dans lequel bourg et parroisse de Sainct George de Grehaigne y a un prieuré apellé le prieuré de Sainct George de Grehaigne, membre dépendant de la dicte abbaye de Sainct George, lequel est possédé en tiltre par une des religieuses de la dicte abbaye, consistant en une maison prieuralle, jardins, pourpris, terres arables et non arables, le tout contenant environ quarante journaux de terres exemptes de touttes rentes et dixmes, avecq fiefs et jurisdiction ".

Le Pouillé de Rennes stipule que l'histoire fort intéressante des commencements de cette paroisse n'est autre que celle du prieuré de Gréhaigne, fondé dès le XIème siècle par les Bénédictines de l'abbaye de Saint-Georges. L'abbesse de Saint-Georges présenta le recteur de Saint-Georges-de-Gréhaigne jusqu'à la Révolution ; en 1790, cette dame levait les trois quarts des grosses dîmes de la paroisse et abandonnait au recteur, pour sa portion congrue, le dernier quart de ces dîmes et toutes les novales. En 1735, une bonne partie de la paroisse de Saint-Georges dépendait d'ecclésiastiques : les Bénédictins du Mont Saint-Michel y avaient un fief important, les religieux de l'Hôpital de Cendres 40 journaux de terre, le recteur de Saint-Georges 13 journaux 69 cordes, l'obiterie de Saint-Georges une vingtaine de journaux, l'abbesse de Saint-Georges le prieuré de Gréhaigne, et le chapelain du Val 100 livres de rente (Archives paroissiales). La fabrique possède un registre des Comptes des trésoriers de Saint-Georges du commencement du XVIIème siècle ; on y voit qu'en 1626 il fallait six pots de vin, payés 60 sols, pour la communion pascale, et qu'on allait alors en procession au Mont Saint-Michel, à Broualan, Sainte-Anne-de-la-Grève, Saints, Pleine-Fougères, Roz, Macey, etc.

L'une des terres nobles de Saint-Georges-de-Gréhaigne, Poilley, est érigée en comté, avec haute, moyenne et basse justice.

On rencontre les appellations suivantes : Sanctus Georgius de Vilers (en 1040), Sanctus Georgius de Hyrhana (en 1050), Sanctus Georgius de Grihania (en 1140).

Note 1 : En 1728, la fabrique de Saint-Georges-de-Gréhaigne possédait un jardin appelé le courtil Saint-Lazare (Pouillé de Rennes).

Note 2 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Saint-Georges de Gréhaigne : Julien Forgeais (il fut reçu chanoine de Dol le 13 mai 1569 ; décédé vers 1593). Pierre Guéret (présenté par l'abbesse de Saint-Georges le 13 juin 1593, il fut pourvu en 1594 et gouvernait encore en 1603). Guillaume Gaultier (recteur en 1609 ; décédé vers 1631). Henri Thomas (pourvu le 13 mai 1631, il résigna l'année suivante). Jean Thomas (présenté par l'abbesse le 6 avril 1632, devint chanoine de Dol et résigna sa cure). Robert Husson (il fut présenté le 15 octobre 1635). François Jalleu (prêtre du Mans ; en 1636, il permuta avec le suivant en 1640). Jacques Frain (prêtre d'Avranches, précédemment recteur de Saint-Ideuc, il prit possession le 23 avril 1640 ; il gouvernait encore en 1676). François Cassin (décédé vers 1677). Martin Razé (il succéda au précédent en 1677). Gaspard Daucey (en 1678, il devint en 1681 recteur du Crucifix de Dol). Jacques du Couldray (décédé le 22 février 1685). Guillaume Durand (originaire de Sourdeval, il fut pourvu en 1685 ; décédé âgé de trente-six ans, le 29 décembre 1688). François Beaudouart (présenté le 24 décembre 1688, il résigna le 26 janvier 1692). Noël Guénard (1692-1693). François Benoist (1693, décédé le 24 juillet 1712). Joseph-Charles de Quétrambat ou de Quatrambart (prêtre de Rennes, présenté le 29 juillet 1712, il fut pourvu le 2 août et prit possession le 4 ; décédé le 18 septembre 1717). Ignace Hindré (prêtre de Rennes, présenté le 19 septembre 1717, il fut pourvu le 29 et prit possession le 30 ; décédé en 1718). René du Pan de Kerguenech (prêtre de Saint-Brieuc, présenté le 20 juin 1718, il fut pourvu le 28 et prit possession le même jour ; il se démit en 1727 et devint recteur de Pleubihan). Jean Planchois (prêtre de Rennes, présenté le 26 mai 1727, pourvu le 15 juillet, il prit possession le 16 et se démit presque aussitôt). Augustin Robert (prêtre de Saint-Malo, présenté le 16 novembre 1727, pourvu le 20, il prit possession le 25 et permuta le 3 décembre avec le suivant). Jean-Malo 0llivier (sieur du Beffroy, précédemment recteur de Saint-Tual, il prit possession le 5 décembre 1727 ; il résigna en faveur du suivant le 8 juin 1733 ; décédé à Villecunan, en Pleine-Fougères, âgé de soixante-quatorze ans, et inhumé le 26 mars 1749 dans l'église de Pleine-Fougères). Julien-Thomas Dhuisne (originaire de Roz-sur-Couesnon, pourvu en cour de Rome, il prit possession le 24 août 1733 ; décédé âgé de cinquante-sept ans, le 6 février 1762). Michel-Jean-Yves Millet (né à Fougères de Jean Millet et d'Anne Goupil, présenté le 14 février 1762 et pourvu le 19, il prit possession le 20 ; décédé le 13 avril 1772). François Penault (prêtre de Saint-Brieuc et curé de Saint-Cast, présenté le 13 avril 1772, pourvu le 15, prit possession le 18 et gouverna jusqu'à la Révolution). Joseph Toullier de la Villemarie (chanoine honoraire ; 1803-1830). François Bugaux (1830-1877). François Lainé (1877-1879). Amédée Ollivier (à partir de 1879), ...

Voir aussi

![]() "

Cahier

de doléances de Saint-Georges-de-Gréhaigne en 1789

".

"

Cahier

de doléances de Saint-Georges-de-Gréhaigne en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de SAINT-GEORGES-DE-GREHAIGNE

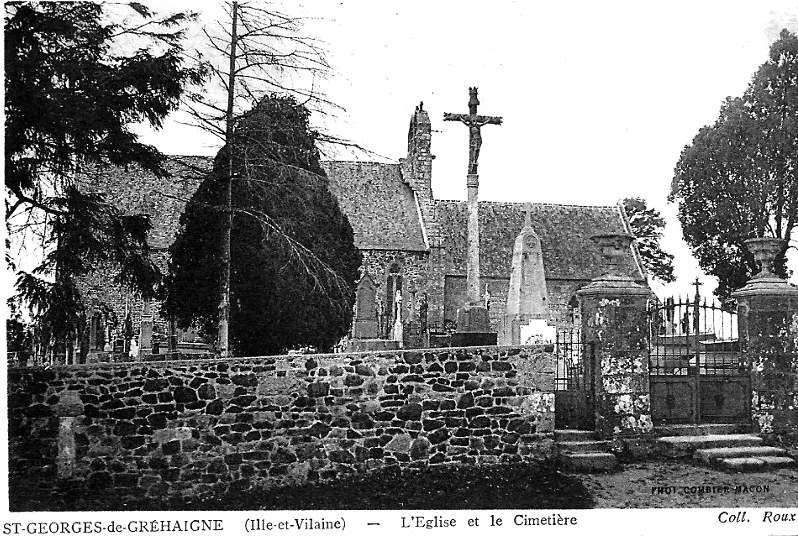

![]() l'église

Saint-Georges (XIII-XIVème siècle), reconstruite entre la fin du XIIIème

siècle et le début du XIVème siècle sur l'emplacement d'un édifice du

XIème siècle qui était jadis un prieuré de l'abbaye Saint-Georges de

Rennes. Saint Georges, martyr, est le patron de cette église,

pittoresquement posée au sommet d'une colline rocheuse dont la base est

baignée par les flots de la mer. C'est un édifice du XIVème et XVème siècles,

composé d'une nef et d'un choeur à chevet droit moins large que la nef.

Au-dessus de l'arc triomphal s'élève le clocher, en forme de campanile. Le

tout n'a pas grand style, mais se présente bien au milieu d'un cimetière

qu'orne un vieux portail monumental. L'abbesse de Saint-Georges était jadis

dame supérieure et fondatrice de l'église de Saint-Georges-de-Gréhaigne,

dans laquelle elle jouissait de toutes les prééminences. Il s'y trouvait

une confrérie de Saint-Sébastien très-anciennement érigée (Pouillé de

Rennes). Le clocher en forme de campanile a deux baies et se dresse

entre le choeur et la nef. La verrière, figurant saint Georges (prince de

Cappadoce, martyrisé au IIIème siècle sous Dioclétien), date du XVIème siècle. On

y trouve la pierre tombale de Thomas Simon (1595 ou 1598) ;

l'église

Saint-Georges (XIII-XIVème siècle), reconstruite entre la fin du XIIIème

siècle et le début du XIVème siècle sur l'emplacement d'un édifice du

XIème siècle qui était jadis un prieuré de l'abbaye Saint-Georges de

Rennes. Saint Georges, martyr, est le patron de cette église,

pittoresquement posée au sommet d'une colline rocheuse dont la base est

baignée par les flots de la mer. C'est un édifice du XIVème et XVème siècles,

composé d'une nef et d'un choeur à chevet droit moins large que la nef.

Au-dessus de l'arc triomphal s'élève le clocher, en forme de campanile. Le

tout n'a pas grand style, mais se présente bien au milieu d'un cimetière

qu'orne un vieux portail monumental. L'abbesse de Saint-Georges était jadis

dame supérieure et fondatrice de l'église de Saint-Georges-de-Gréhaigne,

dans laquelle elle jouissait de toutes les prééminences. Il s'y trouvait

une confrérie de Saint-Sébastien très-anciennement érigée (Pouillé de

Rennes). Le clocher en forme de campanile a deux baies et se dresse

entre le choeur et la nef. La verrière, figurant saint Georges (prince de

Cappadoce, martyrisé au IIIème siècle sous Dioclétien), date du XVIème siècle. On

y trouve la pierre tombale de Thomas Simon (1595 ou 1598) ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Mauron, située jadis au bourg de Saint-Georges-de-Gréhaigne.

Elle était fondée de messes et son chapelain habitait, dit-on, sur la

lande de Montomblet, en Saints ;

l'ancienne

chapelle Saint-Mauron, située jadis au bourg de Saint-Georges-de-Gréhaigne.

Elle était fondée de messes et son chapelain habitait, dit-on, sur la

lande de Montomblet, en Saints ;

![]() l'ancien

prieuré Saint-Georges, aujourd'hui disparu, et jadis membre de l'abbaye

Saint-Georges. « De sinople à un bâton prioral d'or accosté des lettres

S. G. de même » (Armorial général ms. de 1698). Dès l'époque de la fondation de l'abbaye de

Saint-Georges, avant l'an 1034, Havoise, duchesse de Bretagne, donna à ce monastère

un moulin près de Pontorson et une portion de terre

voisine du village de Saint-Georges-de-Vilers, « quamdem portionem terrœ vicinam villœ Sancti Georgii quœ vocatur

Vilers » (Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 106). Vers l'an 1040, un seigneur dont le nom demeure inconnu

donna aux mêmes religieuses de Saint-Georges le village même de Vilers

avec son église, dédiée à saint Georges, et la moitié du marais

voisin, le tout exempt d'impôts, « villam quœ dicitur

Vilers, cum ecclesia in eadem villa sita quœ nomine Sancti Georgii

dedicata est » (Cartulaire de Saint-Georges, 127). Dix ans plus tard, Roger, fils d'Ascelin,

vendit à Adèle, abbesse de Saint-Georges, le monastère de

Saint-Georges situé dans le village d'Hyrhane,

qui était alors en sa possession, « vendidit Rogerius Ascelini filius monasterium Sancti Georgii in Hyrhana villa

» (Cartulaire de Saint-Georges, 131). Enfin, environ l'an 1085, Robert de Maédré et Leiarde, sa

femme, à l'occasion de l'entrée de leur fille Agnès dans le cloître

de Saint-Georges, donnèrent à ce couvent la sixième partie des dîmes

de Maédré, aujourd'hui Moidrey, bourg très-voisin de Saint-Georges-de-Gréhaigne

(Cartulaire de Saint-Georges, 153). Tels furent les commencements du

prieuré de Saint-Georges-de-Gréhaigne, appelé primitivement

Saint-Georges-de-Vilers, puis Saint-Georges-d'Hyrhane, dont l'on a fait le nom actuel

de Gréhaigne (Saint-Georges-de-Gréhaigne) ;

cela ressort clairement de la concordance des chartes

du Cartulaire de Saint-Georges dont nous venons

de faire l'énumération. Il est à croire que le seigneur inconnu

qui donna l'église de Saint-Georges-de-Vilers

appartenait à la famille des seigneurs de Montrouault, car, vers

l'an 1140, Gaultier de Montrouault persécuta longtemps les religieuses de

Saint-Georges-de-Gréhaigne, « diu inquietavit et inquietaverat moniales Sancti Georgii

de Grihania », au sujet de cette église, dont il revendiquait la possession.

Revenus enfin à de meilleurs sentiments et pleins de

repentance, ce seigneur et son fils aîné Raoul jurèrent devant

Geoffroy, archevêque de Dol (dans le diocèse duquel se trouvait

Gréhaigne, aujourd'hui Saint-Georges-de-Gréhaigne), qu'ils renonçaient à leurs droits héréditaires sur l'église

de Saint-Georges-de-Gréhaigne ; ce que voyant les religieuses,

elles voulurent témoigner leur reconnaissance

à Raoul et lui concédèrent, à sa vie durant, le quart des

revenus de cette église (Cartulaire de Saint-Georges, 127). Deux actes du

XIIème siècle nous apprennent que Conan II, duc de Bretagne, avait lui-même donné la

juridiction seigneuriale de Gréhaigne aux religieuses de Saint-Georges : l'un

est une bulle du pape Alexandre III confirmant, en 1164, ces

religieuses dans la possession de l'église, du cimetière et des

hommes de Saint-Georges-de-Gréhaigne : « Ecclesiam Sancti Georgii de Grihannia...

homines in cimeterio Sancti Georgii commorantes, ad ejusdem monasterii

proprietatem pertinentes, ex dono bonœ memoriœ

comitis Conani quidquid juris habebat in predicta villa de Grihannia, tam in hominibus

quam aliis possessionibus » (Cartulaire de Saint-Georges, 173). L'autre

acte est une sentence rendue par Guillaume, sénéchal de Rennes, entre les

religieuses de Saint-Georges et un seigneur, probablement de Combourg, nommé Jean de Dol. Les

Bénédictines se plaignaient de ce que ce seigneur levait 9 livres de rente sur les

hommes de Gréhaigne (aujourd'hui Saint-Georges-de-Gréhaigne) ; il fut prouvé que ces

hommes étaient « subjects auxdites dames par don leur fait par

le comte de Bretagne », et, par suite, qu'ils ne devaient rien à Jean de Dol. Cependant comme il parut, en même

temps, que les habitants de Gréhaigne (aujourd'hui Saint-Georges-de-Gréhaigne) s'étaient engagés, sans

l'aveu des religieuses de Saint-Georges, à payer ces 9 livres à Jean

de Dol pour jouir d'une garde ou sauvegarde qu'il leur promettait, le sénéchal autorisa ce seigneur à prendre cette

rente de 9 livres, à condition qu'il ferait garder les hommes de

Saint-Georges-de-Gréhaigne « par ses vassaux à lui », et seulement tant que

l'abbesse de Saint-Georges le tolèrerait (Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 197 —

Archives départementales, 26 H, 276. — Au XVIIème siècle, les hommes du fief

du bourg de Saint-Georges-de-Gréhaigne, vassaux de l'abbesse, payaient encore

au seigneur de Combourg, le jour Saint-Samson, 69 sols de rente à portage

jusqu'à la croix de la Villecherel, en Pleine-Fougères ; en revanche, ces hommes, ainsi que

ceux des fiefs du Pin et du Val-Saint-Revert, également vassaux de Saint-Georges,

ne payaient ni coutume ni trépas sur les terres de la seigneurie de Combourg - Cartulaire

de l'abbaye Saint-Georges, 371). Les papes Innocent III en 1208, et Eugène IV en 1442,

confirmèrent l'abbaye de Saint-Georges dans la possession de l'église, du cimetière et

des hommes de Saint-Georges-de-Gréhaigne demeurant dans ce cimetière, comme

l'avait fait leur prédécesseur Alexandre III. Nous croyons qu'il faut entendre par ce cimetière

habité, « homines commorantes in cimeterio Sancti Georgii », un lieu d'asile qui

entourait l'église de Saint-Georges-de-Gréhaigne, formant peut-être le bourg lui-même,

ou du moins une partie de ce bourg. En 1233, le prieuré de Gréhaigne

se trouvait entre les mains d'un nommé Ascelin Pasdebof, qui composa

avec l'abbesse de Saint-Georges pour les redevances des fiefs de Gréhaigne.

Clément, évêque de Dol, ratifia cet accord, par suite duquel le prieuré

resta à Ascelin Pasdebof à sa vie durant, à condition

qu'à sa mort il le laisserait en parfait état aux religieuses (Cartulaire

de l'abbaye Saint-Georges, 222). En 1272, Rolland, fils de Guy,

chevalier, renonça en faveur de l'abbesse de Saint-Georges aux prétentions

qu'il avait manifestées d'être sénéchal féodé de la paroisse de

Saint-Georges-de-Gréhaigne ; il fit, de plus, serment de défendre, même contre les siens, les droits de

l'abbaye à Gréhaigne (Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 242). Pendant les guerres de Bretagne,

à la fin du XVème siècle, le manoir prioral de Gréhaigne

fut ruiné ; l'abbesse Françoise d'Espinay, qui le trouva en ce triste état en 1491, s'empressa de

le faire reconstruire. A la fin du XIXème siècle, il n'en reste plus qu'une maison

insignifiante dans le bourg et près de l'église. Voyons maintenant en quoi consistaient

le prieuré et la seigneurie de Saint-Georges-de-Gréhaigne au XVIIème siècle. Il faut remarquer

tout d'abord que la seigneurie n'appartenait pas à la prieure, mais bien à

l'abbesse ; voici donc premièrement ce qu'avait la prieure : « Au bourg et paroisse de

Saint-Georges-de-Gréhaigne y a un prieuré appelé le prieuré de

Saint-Georges-de-Gréhaigne, membre dépendant de l'abbaye de Saint-Georges, lequel est possédé

en titre par une religieuse de ladite abbaye, consistant

: en une maison priorale, jardins, pourpris, terres arrables et non arrables, le tout contenant environ 40 journaux

de terres exemptes de toutes rentes et dixmes, avec fiefs et juridiction ; — quelques rentes tant par froment que deniers

; — 96 boisseaux de froment dus par l'abbesse de Saint-Georges

; les trois quarts des oblations de l'église, sauf le jour

Saint-Georges ; — les trois quarts des menues dîmes comme

chanvres, lins, laines, cochons, oisons, etc. ». La déclaration de la seigneurie, appartenant à l'abbesse

et au couvent, est beaucoup plus étendue : «

Confessent (lesdites religieuses de Saint-Georges) tenir du

seigneur Roy la terre et seigneurie de Saint-Georges-de-Gréhaigne, en l'évesché

de Dol, avec ses appartenances et dépendances s'estendant en les

paroisses de Saint-Georges-de-Gréhaigne, Roz-sur-Couesnon, Pleine-Fougères et Mouesdré en Normandie ;

consistant scavoir en ce qui est en ladite paroisse de Saint-Georges : les

mazières de la Grange avec l'emplacement d'un colombier et ses cours et déports

; — une vieille masse de moulin à vent

et plusieurs pièces de terre ; — les trois quartes parties des

dixmes de blasteries de ladite paroisse

de Saint-Georges, sur lesquelles l'abbesse doit à la prieure de

Saint-Georges-de-Gréhaigne, chaque année, quatre-vingt-seize boisseaux

de froment, mesure d'Antrain ; — des grèves,

communs et gallois, avec droit de pesche en la rivière de

Couasnon prohibitif à tous autres en l'estendue des fiefs de l'abbaye ; — un moulin à vent en la paroisse de Roz-sur-Couesnon

; — dans le bourg de Saint-Georges, joignant le cimetière, un four à ban auquel les hommes et vassaux doivent

aller faire cuire leur pain ; — le tiers des dixmes de toutes

sortes en la paroisse de Mouesdré ». Les

religieuses possédaient plusieurs fiefs constituant leur seigneurie

de Gréhaigne ; en voici la nomenclature : le Grand fief du bourg

de Saint-Georges, — le fief de Higourdière, — le fief du

Pin (nota : en 1323, l'abbesse de Saint-Georges et les seigneurs de la Châtaigneraye

et de la Roche se partagèrent les bailliages situés au territoire du Pin -

Voir Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 259.)

, — le fief du Vau-Saint-Reverd, — le fief des Moudrins, — le fief de

Mouesdré. « A cause desquels fiefs lesdites dames abbesse et couvent

ont droit de juridiction haulte, basse et moyenne justice, avecq droit de

justice à quatre paux, cep, collier et auditoire audit bourg de

Saint-Georges-de-Gréhaigne, en laquelle y a exercice de juridiction au jour

de vendredy de chacune semaine, droit de tenir les plaids sans assignation,

chacun an, le lendemain et feste de Saint-Georges, 24e jour d'avril, par les

officiers nommés par lesdites dames ». Les religieuses de

Saint-Georges étaient naturellement patronnes et fondatrices de l'église

de Saint-Georges-de-Gréhaigne ; elles y avaient tous les droits de supériorité

et présentaient à la cure. Elles jouissaient aussi de droits particuliers,

l'un appelé droit d'ancrage, les autres, devoirs des mariés : «

Apartient auxdites dames, dans lesdites paroisses de Roz-sur-Couesnon et

Saint-Georges, un droit apellé ancrage, qui est tel que quand chaque

vaisseau mouille l'ancre soubs ladite juridiction de Saint-Georges il doit 5

sols et oultre pour le droit de bris. Plus ont lesdites dames en ladite

paroisse de Saint-Georges un debvoir, appelé le debvoir des mariez, qui est

tel que la dernière des mariées de chaque année doit le jour de l'Epiphanie,

à l'issue de la grande messe, un esteuf (balle de jeu de paume) et iceluy

jeter par trois fois par dessus ladite église, à peine d'amende. Plus est

deub à la dame prieure de Saint-Georges-de-Gréhaigne, par chacune nouvelle

mariée qui a épousé en ladite paroisse, une chanson en dansant, le

premier dimanche après les épousailles, hors et près le cimetière dudit

Saint-Georges, à l'issue de la grande messe » (Déclarations de

l'abbaye de Saint-Georges en 1633 et 1665 et du prieuré en 1640). Comme

l'on voit, l'abbesse de Saint-Georges était bien plus puissante à Gréhaigne

(aujourd'hui Saint-Georges-de-Gréhaigne) que la prieure du lieu, aussi

celle-ci n'affermait-elle son prieuré que 47 livres 10 sols en 1510 ; il

est vrai qu'il était estimé 300 livres en 1618. Le prieuré de

Saint-Georges-de-Gréhaigne fut uni en 1727, par arrêt du Conseil d'Etat,

à la mense abbatiale ; les religieuses réunirent alors tout ce qu'elles

possédaient en ce pays ; le 26 juin 1752, elles affermèrent le tout 1.200

livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 26 H, 275). Liste des

prieures : — Soeur Renée Lambin afferma le prieuré en 1510, à Guillaume

du Bord, 47 livres 10 sols. — Soeur Marguerite Piédevache, prieure en

1526, fit accord en 1537 avec Raoul de Saint-Main, fermier de l'abbesse,

pour les 96 boisseaux de froment que lui devait cette dernière. Elle résigna

en 1562 en faveur de la suivante. — Soeur Jehanne de la Verrie prit

possession le 24 janvier 1563 ; Jeanne de Fescal lui disputant le prieuré,

elle lui abandonna ce bénéfice moyennant une pension de 20 livres. —

Soeur Jeanne de Fescal prit possession le 27 mars 1563 et le 2 mai 1565 ;

elle conserva le prieuré pendant quarante ans et le résigna en 1605. —

Soeur Ambroisie de Beaudreuil, pourvue le 5 décembre 1605, rendit aveu au

roi en 1648 et 1640 et résigna en 1645. — Soeur Gilette Botrel, pourvue

le 29 mai 1645, résigna en 1667. — Soeur Bertranne Becdelièvre du

Chastellier prit possession le 17 avril 1667 et résigna en 1688. — Soeur

Marie-Anne Becdelièvre du Bouexic prit possession le 22 avril 1688, et résigna

en 1696 en faveur de la suivante. — Soeur Marguerite Butault de la

Chasteigneraye prit possession le 2 janvier 1697 et résigna en 1712. —

Soeur Renée de La Haye de Silz, pourvue le 16 septembre 1712, prit

possession le 19 septembre de l'église paroissiale et du manoir prioral de

Saint-Georges-de-Gréhaigne. Sur le désir manifesté, en 1725, par les

religieuses de l'abbaye de réunir le prieuré de Saint-Georges-de-Gréhaigne

à la mense abbatiale et conventuelle, Mme de La Haye de Silz résigna son bénéfice,

mais en conserva les revenus sa vie durant ; elle fut la dernière prieure

(abbé Guillotin de Corson) ;

l'ancien

prieuré Saint-Georges, aujourd'hui disparu, et jadis membre de l'abbaye

Saint-Georges. « De sinople à un bâton prioral d'or accosté des lettres

S. G. de même » (Armorial général ms. de 1698). Dès l'époque de la fondation de l'abbaye de

Saint-Georges, avant l'an 1034, Havoise, duchesse de Bretagne, donna à ce monastère

un moulin près de Pontorson et une portion de terre

voisine du village de Saint-Georges-de-Vilers, « quamdem portionem terrœ vicinam villœ Sancti Georgii quœ vocatur

Vilers » (Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 106). Vers l'an 1040, un seigneur dont le nom demeure inconnu

donna aux mêmes religieuses de Saint-Georges le village même de Vilers

avec son église, dédiée à saint Georges, et la moitié du marais

voisin, le tout exempt d'impôts, « villam quœ dicitur

Vilers, cum ecclesia in eadem villa sita quœ nomine Sancti Georgii

dedicata est » (Cartulaire de Saint-Georges, 127). Dix ans plus tard, Roger, fils d'Ascelin,

vendit à Adèle, abbesse de Saint-Georges, le monastère de

Saint-Georges situé dans le village d'Hyrhane,

qui était alors en sa possession, « vendidit Rogerius Ascelini filius monasterium Sancti Georgii in Hyrhana villa

» (Cartulaire de Saint-Georges, 131). Enfin, environ l'an 1085, Robert de Maédré et Leiarde, sa

femme, à l'occasion de l'entrée de leur fille Agnès dans le cloître

de Saint-Georges, donnèrent à ce couvent la sixième partie des dîmes

de Maédré, aujourd'hui Moidrey, bourg très-voisin de Saint-Georges-de-Gréhaigne

(Cartulaire de Saint-Georges, 153). Tels furent les commencements du

prieuré de Saint-Georges-de-Gréhaigne, appelé primitivement

Saint-Georges-de-Vilers, puis Saint-Georges-d'Hyrhane, dont l'on a fait le nom actuel

de Gréhaigne (Saint-Georges-de-Gréhaigne) ;

cela ressort clairement de la concordance des chartes

du Cartulaire de Saint-Georges dont nous venons

de faire l'énumération. Il est à croire que le seigneur inconnu

qui donna l'église de Saint-Georges-de-Vilers

appartenait à la famille des seigneurs de Montrouault, car, vers

l'an 1140, Gaultier de Montrouault persécuta longtemps les religieuses de

Saint-Georges-de-Gréhaigne, « diu inquietavit et inquietaverat moniales Sancti Georgii

de Grihania », au sujet de cette église, dont il revendiquait la possession.

Revenus enfin à de meilleurs sentiments et pleins de

repentance, ce seigneur et son fils aîné Raoul jurèrent devant

Geoffroy, archevêque de Dol (dans le diocèse duquel se trouvait

Gréhaigne, aujourd'hui Saint-Georges-de-Gréhaigne), qu'ils renonçaient à leurs droits héréditaires sur l'église

de Saint-Georges-de-Gréhaigne ; ce que voyant les religieuses,

elles voulurent témoigner leur reconnaissance

à Raoul et lui concédèrent, à sa vie durant, le quart des

revenus de cette église (Cartulaire de Saint-Georges, 127). Deux actes du

XIIème siècle nous apprennent que Conan II, duc de Bretagne, avait lui-même donné la

juridiction seigneuriale de Gréhaigne aux religieuses de Saint-Georges : l'un

est une bulle du pape Alexandre III confirmant, en 1164, ces

religieuses dans la possession de l'église, du cimetière et des

hommes de Saint-Georges-de-Gréhaigne : « Ecclesiam Sancti Georgii de Grihannia...

homines in cimeterio Sancti Georgii commorantes, ad ejusdem monasterii

proprietatem pertinentes, ex dono bonœ memoriœ

comitis Conani quidquid juris habebat in predicta villa de Grihannia, tam in hominibus

quam aliis possessionibus » (Cartulaire de Saint-Georges, 173). L'autre

acte est une sentence rendue par Guillaume, sénéchal de Rennes, entre les

religieuses de Saint-Georges et un seigneur, probablement de Combourg, nommé Jean de Dol. Les

Bénédictines se plaignaient de ce que ce seigneur levait 9 livres de rente sur les

hommes de Gréhaigne (aujourd'hui Saint-Georges-de-Gréhaigne) ; il fut prouvé que ces

hommes étaient « subjects auxdites dames par don leur fait par

le comte de Bretagne », et, par suite, qu'ils ne devaient rien à Jean de Dol. Cependant comme il parut, en même

temps, que les habitants de Gréhaigne (aujourd'hui Saint-Georges-de-Gréhaigne) s'étaient engagés, sans

l'aveu des religieuses de Saint-Georges, à payer ces 9 livres à Jean

de Dol pour jouir d'une garde ou sauvegarde qu'il leur promettait, le sénéchal autorisa ce seigneur à prendre cette

rente de 9 livres, à condition qu'il ferait garder les hommes de

Saint-Georges-de-Gréhaigne « par ses vassaux à lui », et seulement tant que

l'abbesse de Saint-Georges le tolèrerait (Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 197 —

Archives départementales, 26 H, 276. — Au XVIIème siècle, les hommes du fief

du bourg de Saint-Georges-de-Gréhaigne, vassaux de l'abbesse, payaient encore

au seigneur de Combourg, le jour Saint-Samson, 69 sols de rente à portage

jusqu'à la croix de la Villecherel, en Pleine-Fougères ; en revanche, ces hommes, ainsi que

ceux des fiefs du Pin et du Val-Saint-Revert, également vassaux de Saint-Georges,

ne payaient ni coutume ni trépas sur les terres de la seigneurie de Combourg - Cartulaire

de l'abbaye Saint-Georges, 371). Les papes Innocent III en 1208, et Eugène IV en 1442,

confirmèrent l'abbaye de Saint-Georges dans la possession de l'église, du cimetière et

des hommes de Saint-Georges-de-Gréhaigne demeurant dans ce cimetière, comme

l'avait fait leur prédécesseur Alexandre III. Nous croyons qu'il faut entendre par ce cimetière

habité, « homines commorantes in cimeterio Sancti Georgii », un lieu d'asile qui

entourait l'église de Saint-Georges-de-Gréhaigne, formant peut-être le bourg lui-même,

ou du moins une partie de ce bourg. En 1233, le prieuré de Gréhaigne

se trouvait entre les mains d'un nommé Ascelin Pasdebof, qui composa

avec l'abbesse de Saint-Georges pour les redevances des fiefs de Gréhaigne.

Clément, évêque de Dol, ratifia cet accord, par suite duquel le prieuré

resta à Ascelin Pasdebof à sa vie durant, à condition

qu'à sa mort il le laisserait en parfait état aux religieuses (Cartulaire

de l'abbaye Saint-Georges, 222). En 1272, Rolland, fils de Guy,

chevalier, renonça en faveur de l'abbesse de Saint-Georges aux prétentions

qu'il avait manifestées d'être sénéchal féodé de la paroisse de

Saint-Georges-de-Gréhaigne ; il fit, de plus, serment de défendre, même contre les siens, les droits de

l'abbaye à Gréhaigne (Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 242). Pendant les guerres de Bretagne,

à la fin du XVème siècle, le manoir prioral de Gréhaigne

fut ruiné ; l'abbesse Françoise d'Espinay, qui le trouva en ce triste état en 1491, s'empressa de

le faire reconstruire. A la fin du XIXème siècle, il n'en reste plus qu'une maison

insignifiante dans le bourg et près de l'église. Voyons maintenant en quoi consistaient

le prieuré et la seigneurie de Saint-Georges-de-Gréhaigne au XVIIème siècle. Il faut remarquer

tout d'abord que la seigneurie n'appartenait pas à la prieure, mais bien à

l'abbesse ; voici donc premièrement ce qu'avait la prieure : « Au bourg et paroisse de

Saint-Georges-de-Gréhaigne y a un prieuré appelé le prieuré de

Saint-Georges-de-Gréhaigne, membre dépendant de l'abbaye de Saint-Georges, lequel est possédé

en titre par une religieuse de ladite abbaye, consistant

: en une maison priorale, jardins, pourpris, terres arrables et non arrables, le tout contenant environ 40 journaux

de terres exemptes de toutes rentes et dixmes, avec fiefs et juridiction ; — quelques rentes tant par froment que deniers

; — 96 boisseaux de froment dus par l'abbesse de Saint-Georges

; les trois quarts des oblations de l'église, sauf le jour

Saint-Georges ; — les trois quarts des menues dîmes comme

chanvres, lins, laines, cochons, oisons, etc. ». La déclaration de la seigneurie, appartenant à l'abbesse

et au couvent, est beaucoup plus étendue : «

Confessent (lesdites religieuses de Saint-Georges) tenir du

seigneur Roy la terre et seigneurie de Saint-Georges-de-Gréhaigne, en l'évesché

de Dol, avec ses appartenances et dépendances s'estendant en les

paroisses de Saint-Georges-de-Gréhaigne, Roz-sur-Couesnon, Pleine-Fougères et Mouesdré en Normandie ;

consistant scavoir en ce qui est en ladite paroisse de Saint-Georges : les

mazières de la Grange avec l'emplacement d'un colombier et ses cours et déports

; — une vieille masse de moulin à vent

et plusieurs pièces de terre ; — les trois quartes parties des

dixmes de blasteries de ladite paroisse

de Saint-Georges, sur lesquelles l'abbesse doit à la prieure de

Saint-Georges-de-Gréhaigne, chaque année, quatre-vingt-seize boisseaux

de froment, mesure d'Antrain ; — des grèves,

communs et gallois, avec droit de pesche en la rivière de

Couasnon prohibitif à tous autres en l'estendue des fiefs de l'abbaye ; — un moulin à vent en la paroisse de Roz-sur-Couesnon

; — dans le bourg de Saint-Georges, joignant le cimetière, un four à ban auquel les hommes et vassaux doivent

aller faire cuire leur pain ; — le tiers des dixmes de toutes

sortes en la paroisse de Mouesdré ». Les

religieuses possédaient plusieurs fiefs constituant leur seigneurie

de Gréhaigne ; en voici la nomenclature : le Grand fief du bourg

de Saint-Georges, — le fief de Higourdière, — le fief du

Pin (nota : en 1323, l'abbesse de Saint-Georges et les seigneurs de la Châtaigneraye

et de la Roche se partagèrent les bailliages situés au territoire du Pin -

Voir Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 259.)

, — le fief du Vau-Saint-Reverd, — le fief des Moudrins, — le fief de

Mouesdré. « A cause desquels fiefs lesdites dames abbesse et couvent

ont droit de juridiction haulte, basse et moyenne justice, avecq droit de

justice à quatre paux, cep, collier et auditoire audit bourg de

Saint-Georges-de-Gréhaigne, en laquelle y a exercice de juridiction au jour

de vendredy de chacune semaine, droit de tenir les plaids sans assignation,

chacun an, le lendemain et feste de Saint-Georges, 24e jour d'avril, par les

officiers nommés par lesdites dames ». Les religieuses de

Saint-Georges étaient naturellement patronnes et fondatrices de l'église

de Saint-Georges-de-Gréhaigne ; elles y avaient tous les droits de supériorité

et présentaient à la cure. Elles jouissaient aussi de droits particuliers,

l'un appelé droit d'ancrage, les autres, devoirs des mariés : «

Apartient auxdites dames, dans lesdites paroisses de Roz-sur-Couesnon et

Saint-Georges, un droit apellé ancrage, qui est tel que quand chaque

vaisseau mouille l'ancre soubs ladite juridiction de Saint-Georges il doit 5

sols et oultre pour le droit de bris. Plus ont lesdites dames en ladite

paroisse de Saint-Georges un debvoir, appelé le debvoir des mariez, qui est

tel que la dernière des mariées de chaque année doit le jour de l'Epiphanie,

à l'issue de la grande messe, un esteuf (balle de jeu de paume) et iceluy

jeter par trois fois par dessus ladite église, à peine d'amende. Plus est

deub à la dame prieure de Saint-Georges-de-Gréhaigne, par chacune nouvelle

mariée qui a épousé en ladite paroisse, une chanson en dansant, le

premier dimanche après les épousailles, hors et près le cimetière dudit

Saint-Georges, à l'issue de la grande messe » (Déclarations de

l'abbaye de Saint-Georges en 1633 et 1665 et du prieuré en 1640). Comme

l'on voit, l'abbesse de Saint-Georges était bien plus puissante à Gréhaigne

(aujourd'hui Saint-Georges-de-Gréhaigne) que la prieure du lieu, aussi

celle-ci n'affermait-elle son prieuré que 47 livres 10 sols en 1510 ; il

est vrai qu'il était estimé 300 livres en 1618. Le prieuré de

Saint-Georges-de-Gréhaigne fut uni en 1727, par arrêt du Conseil d'Etat,

à la mense abbatiale ; les religieuses réunirent alors tout ce qu'elles

possédaient en ce pays ; le 26 juin 1752, elles affermèrent le tout 1.200

livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 26 H, 275). Liste des

prieures : — Soeur Renée Lambin afferma le prieuré en 1510, à Guillaume

du Bord, 47 livres 10 sols. — Soeur Marguerite Piédevache, prieure en

1526, fit accord en 1537 avec Raoul de Saint-Main, fermier de l'abbesse,

pour les 96 boisseaux de froment que lui devait cette dernière. Elle résigna

en 1562 en faveur de la suivante. — Soeur Jehanne de la Verrie prit

possession le 24 janvier 1563 ; Jeanne de Fescal lui disputant le prieuré,

elle lui abandonna ce bénéfice moyennant une pension de 20 livres. —

Soeur Jeanne de Fescal prit possession le 27 mars 1563 et le 2 mai 1565 ;

elle conserva le prieuré pendant quarante ans et le résigna en 1605. —

Soeur Ambroisie de Beaudreuil, pourvue le 5 décembre 1605, rendit aveu au

roi en 1648 et 1640 et résigna en 1645. — Soeur Gilette Botrel, pourvue

le 29 mai 1645, résigna en 1667. — Soeur Bertranne Becdelièvre du

Chastellier prit possession le 17 avril 1667 et résigna en 1688. — Soeur

Marie-Anne Becdelièvre du Bouexic prit possession le 22 avril 1688, et résigna

en 1696 en faveur de la suivante. — Soeur Marguerite Butault de la

Chasteigneraye prit possession le 2 janvier 1697 et résigna en 1712. —

Soeur Renée de La Haye de Silz, pourvue le 16 septembre 1712, prit

possession le 19 septembre de l'église paroissiale et du manoir prioral de

Saint-Georges-de-Gréhaigne. Sur le désir manifesté, en 1725, par les

religieuses de l'abbaye de réunir le prieuré de Saint-Georges-de-Gréhaigne

à la mense abbatiale et conventuelle, Mme de La Haye de Silz résigna son bénéfice,

mais en conserva les revenus sa vie durant ; elle fut la dernière prieure

(abbé Guillotin de Corson) ;

![]() la

fontaine de Bélistre ;

la

fontaine de Bélistre ;

A signaler aussi :

![]() la

digue d'Anne de Bretagne (XI-XVIème siècle) ;

la

digue d'Anne de Bretagne (XI-XVIème siècle) ;

![]() l'ancien

manoir du Haut de la Grève, situé route de l'Etang de Moidrey ;

l'ancien

manoir du Haut de la Grève, situé route de l'Etang de Moidrey ;

![]() l'ancien

manoir des Verdières, situé route de Pontorson. Propriété de la famille de la Binolaye en 1513 ;

l'ancien

manoir des Verdières, situé route de Pontorson. Propriété de la famille de la Binolaye en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de Chanel. Propriété de la famille le Sage en 1513, puis de la

famille de Beaumont l'Orgerest au XVIIIème siècle ;

l'ancien

manoir de Chanel. Propriété de la famille le Sage en 1513, puis de la

famille de Beaumont l'Orgerest au XVIIIème siècle ;

![]() l'ancien

manoir du Pont-de-la-Rufel ;

l'ancien

manoir du Pont-de-la-Rufel ;

![]() l'ancien

manoir de la Chapelle-Vauclerc, situé route de Pleine-Fougères.

Propriété de la famille de Vauclerc en 1513, puis de la famille de Crapado au XVIIIème siècle ;

l'ancien

manoir de la Chapelle-Vauclerc, situé route de Pleine-Fougères.

Propriété de la famille de Vauclerc en 1513, puis de la famille de Crapado au XVIIIème siècle ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de SAINT-GEORGES-DE-GREHAIGNE

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 2 nobles de Saint-Georges-de-Gréhaigne :

![]() Geoffroy

PRODHOMME : défaillant ;

Geoffroy

PRODHOMME : défaillant ;

![]() Macé

PRODHOMME : défaillant ;

Macé

PRODHOMME : défaillant ;

Lors d'une réformation de l'évêché de Dol en 1513 (rapport fait en partie par Macé Le Breton et Colas Guérin, élus), sont mentionnées à Saint-Georges-de-Gréhaigne les personnes et maisons nobles suivantes :

![]() Guillaume du

Vauclerc, écuier, sieur de la Chapelle-Vauclerc, exempt.

Guillaume du

Vauclerc, écuier, sieur de la Chapelle-Vauclerc, exempt.

![]() Guillaume Le Sage et Jeanne

Prodhomme, exempts.

Guillaume Le Sage et Jeanne

Prodhomme, exempts.

![]() Le domaine de la Motte...,

appartenant au susdit Guillaume du Vauclerc de mesme

que celuy de Malicorne.

Le domaine de la Motte...,

appartenant au susdit Guillaume du Vauclerc de mesme

que celuy de Malicorne.

![]() Jean de la

Binolaye, demeurant en Normandie, possède la métairie des Verdières.

Jean de la

Binolaye, demeurant en Normandie, possède la métairie des Verdières.

![]() Guillaume Le Sage

jouit de celle de Chanel.

Guillaume Le Sage

jouit de celle de Chanel.

![]() Pierre de la Marche

sieur de la Montorton.

Pierre de la Marche

sieur de la Montorton.

![]() Guillaume Bouchart

sieur de la Costardière.

Guillaume Bouchart

sieur de la Costardière.

© Copyright - Tous droits réservés.