|

Bienvenue chez les Germanais |

SAINT-GERMAIN-EN-COGLES |

Retour page d'accueil Retour Canton de Saint-Brice-en-Coglès

La commune de

Saint-Germain-en-Coglès ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-GERMAIN-EN-COGLES

Saint-Germain-en-Coglès vient de saint Germain, évêque d'Auxerre au Vème siècle, et du breton "coglez" (nord).

Dès le XIIème siècle, l'église de Saint-Germain (Saint-Germain-en-Coglès) appartenait aux religieux de l'abbaye de Saint-Florent de Saumur, qui l'unirent à leur prieuré de Saint-Brice ; ils furent même confirmés en sa possession par plusieurs papes et évêques de ce temps-là. Cependant un certain Hamelin Bérenger, que nous soupçonnons être le même que le trésorier de Rennes, son contemporain portant le même nom, chercha chicane à ces moines ; il prétendait avoir tous les droits paroissiaux à Saint-Germain (Saint-Germain-en-Coglès), c'est-à-dire la présentation du recteur, les oblations des quatre principales fêtes et les dîmes (« In ecclesia Sancti Germani presentationem capellani et oblationes IIII solemnitatum et decimas et alia jura parrochialia »). Du temps de Froger, abbé de Saint-Florent (1160-1166), Etienne, évêque de Rennes, mit les parties d'accord en ordonnant qu'Hamelin jouirait de ces dîmes durant sa vie seulement, à condition de fournir aux religieux chaque année 14 mines de grain, savoir : 3 mines de froment, 4 d'avoine et 7 de seigle, et de leur payer 8 sols pour les oblations qu'il continuerait de recevoir. Mais après la mort du prélat les discussions recommencèrent entre l'abbaye de Saint-Florent et Hamelin. Cette fois, le Saint-Siège délégua Robert, évêque de Nantes (1171-1183), pour terminer le différend : celui-ci autorisa encore Hamelin Bérenger à jouir durant sa vie des dîmes et des oblations de Saint-Germain (Saint-Germain-en-Coglès), mais l'obligea à fournir aux moines 20 mines de grain : 4 de froment, 6 d'avoine et 10 de seigle, et à leur payer 10 sols pour les oblations (Livre Rouge de Saint-Florent, 40 - Archives départementales de Maine-et-Loire). Il paraît que Hamelin continua à se montrer récalcitrant, car D. Huynes nous dit que le même évêque de Nantes lui retira la jouissance des dîmes et des oblations de Saint-Germain-en-Coglès moyennant une pension que s'engagea à lui payer l'abbaye de Saint-Florent ; le prélat déclara en même temps les moines de Saint-Florent recteurs primitifs de la paroisse, jouissant par suite du droit de présenter le pasteur et de recueillir les oblations (Histoire ms. de Saint-Florent, 173). Malgré cette décision, les religieux de Saint-Florent ne conservèrent par la suite qu'une portion des dîmes de Saint-Germain-en-Coglès (la neuvième au XVIIIème siècle), qu'ils abandonnèrent au prieur de Saint-Brice. Dès l'an 1205, en effet, dit M. Maupillé (Notices historiques sur les paroisses du canton de Saint-Brice, 68), Pierre, évêque de Rennes, donna à son Chapitre la plus grande partie des dîmes de Saint-Germain (Saint-Germain-en-Coglès).

Un siècle plus tard, Gaultier de Saint-Patern, chanoine de Rennes et ensuite évêque de Vannes, obtint du Saint-Siège l'union de l'église de Saint-Germain (Saint-Germain-en-Coglès) au Chapitre de Rennes pour subvenir aux frais du pain canonial ; en reconnaissance, ce Chapitre fonda un anniversaire pour Gaultier de Saint-Patern, qui mourut en 1357 (« Anniversarium pro Rev. Galtero de Sancto Paterno episcopo Venetensi, quondam concanonico nostro Redon, et dicetur missa de Sancto Spiritu vita sua comite et post mortem ipsius de requiem, pro eo quod a Sancta sede Apostolica impetravit ecclesiam parrochialem Sancti Germani de Coglais diec. Redon ad perpetuam augmentationem panis Capituli Redon » - Necrol. Sancti Petri Redon). C'est ainsi que Saint-Germain (Saint-Germain-en-Coglès) devint un bénéfice monoculaire présenté par le chanoine jouissant de la troisième prébende de Rennes. Le Chapitre levait encore en 1790 la majeure partie des dîmes de cette paroisse, qu'il affermait 5400 livres.

A cette même époque le prieur de Saint-Brice y avait une dîme affermée 500 livres, et l'abbaye de Rillé une autre dîme valant 536 livres ; les chanoines de Rillé possédaient même, en outre, les métairie, retenue et chapelle de la Pouardière, et les terre, moulin et étang de la Louvetière. Enfin, l'abbaye de Pontlevoy jouissait d'une dîme affermée 200 livres ; l'abbaye de Savigné d'un fief (nota : dès l'an 1258 Robert de la Vieuville attesta que feu Guillaume de la Vieuville avait donné à l'abbaye de Savigné une rente de 5 sols sur la Haye de Joué, en Saint-Germain : « V solidos redditus annui in Haia de Joe sita in parrochia Sancti Germani de Coglays » - Archives Nationales, L, 1146), et le chapelain de Saint-Christophe, en l'église Saint-Léonard de Fougères, d'un autre fief rapportant 10 boisseaux d'avoine et 10 livres d'argent (Pouillé de Rennes). Quant au recteur de Saint-Germain-en-Coglès, il déclara de son côté, en 1790, qu'en dehors de la portion congrue que lui payaient les décimateurs, il n'avait que la jouissance du presbytère et de son pourpris estimés 60 livres de revenu, et de trois prestimonies valant ensemble 158 livres de rente (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 27).

Le Bas-Châtellier (propriété des seigneurs du Châtellier en 1050), Marigny (érigée en châtellenie vers 1572 en faveur de Michel Harpin, président au Parlement de Bretagne) et le bourg sont des terres seigneuriales.La seigneurie du Bas-Chastellier appartint successivement aux familles du Chastellier, de Malenoë, Le Roy, Becdelièvre du Bouexic, d'Andigné et de Saint-Gilles.

Jusqu'au milieu du XIXème siècle, Saint-Germain-en-Coglès s'appelle Saint-Germain-en-Coglais. En 1593, année où Henri IV abjure le protestantisme, les moines de Saint-Sauveur des Landes quittent leur prieuré et trouvent refuge à Saint-Germain-en-Coglès, dans le bois de la Carrée.

On rencontre les appellations suivantes : Sanctus Germanus de Cogleis (au XIIème siècle), Sanctus Germanus in Coglays (en 1516).

Note 1 : Dans les bois du manoir de Saint-Germain on voit une fontaine et une tombe dites de l'Ermite. Si l'on en croit les habitants, c'est là que vécut et que fut inhumé un prêtre ermite mort en odeur de sainteté après une vie passée dans la solitude et dans la mortification (Pouillé de Rennes).

Note 2 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Saint-Germain-en-Coglès : Bertrand Saulnier (« Bertrannus Salnerius capellanus Sancti Germani », au XIIème siècle). Jean de la Piguelaye (doyen de Fougères, chanoine de Rennes, etc., décédé en 1531). Isaac de la Chesnaye (au tout début du XVIIème siècle). Léonard Tréhu (en 1645). Charles Blondeau (bachelier en théologie, d'une famille noble originaire de Bourgogne, il fut pourvu vers 1648 ; il rendit aveu au roi le 17 juillet 1677 « pour son presbytère, cour et jardin, le tout joignant le cimetière », et fit en 1697 enregistrer ses armoiries : d'azur au lion d'argent, parti d'argent à trois piles de sable, deux en chef, une en pointe, accompagnées d'une croisette de même en abîme ; décédé le 20 juin 1700). Claude Grignart (pourvu le 23 juin 1700, il résigna en 1702). Olivier Cottentin (prêtre de Bayeux, il fut pourvu le 9 août 1702). René Coquelin (pourvu en 1703, se démit l'année suivante). Yves-Georges Bourost (prêtre du diocèse, pourvu en 1704, résigna). Valentin Chevetel (prêtre du diocèse et recteur de Saint-Mard-sur-Couasnon, il fut pourvu le 18 juillet 1707 ; il résigna avant de mourir ; décédé âgé de quatre-vingt-cinq ans, le 4 avril 1734). Marie-Valentin Tréhu (il fut pourvu le 23 décembre 1734 ; décédé âgé de cinquante-cinq ans, le 28 août 1764). Guillaume Dussault de la Loussais (pourvu le 7 février 1765, il fut nommé en décembre 1778 recteur de Coesmes). Pierre Pougeolle (natif et curé de Saint-Germain-en-Coglès, il fut pourvu le 25 février 1779 ; décédé âgé de quatre-vingt-un ans, le 22 novembre 1788). Louis-Olivier Davoine (pourvu le 23 février 1789, il gouverna jusqu'à la Révolution). Nicolas Guillé (1803, décédé en 1839). René Leverrier (1839, décédé en 1862). Jean-François Lesacher (à partir de 1862), ...

Voir

![]() "

Origines

de la paroisse de Saint-Germain-en-Coglès

".

"

Origines

de la paroisse de Saint-Germain-en-Coglès

".

![]()

PATRIMOINE de SAINT-GERMAIN-EN-COGLES

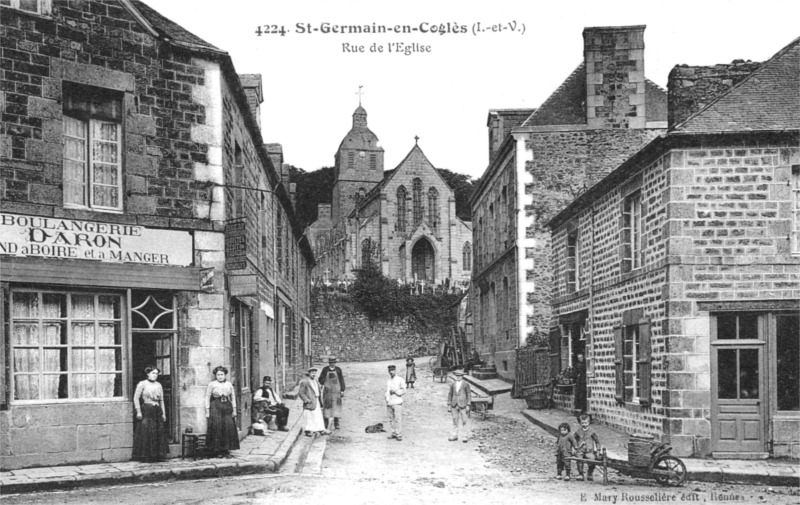

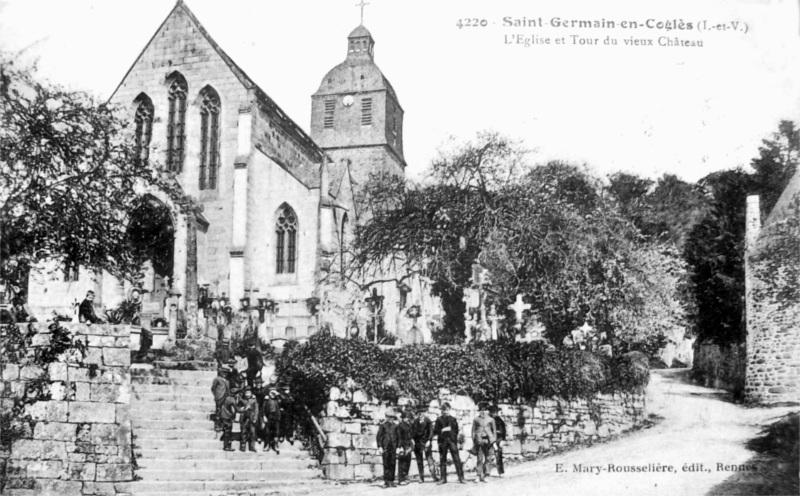

![]() l'église

Saint-Germain-d'Auxerre (XVème siècle - 1850 - 1853), oeuvre de

l'architecte Charles Langlois. Saint Germain, évêque d'Auxerre, est le

patron de cette église. De l'ancien édifice il ne subsiste plus que le

choeur et la tour qui le précédait. On y remarque quelques restes

d'architecture romane, notamment des débris de colonnes engagées dans la

muraille ; mais l'ensemble de ce choeur paraît ne dater que du XVème siècle.

Dans ce chanceau se trouvait jadis un enfeu dont la tombe-arcade apparaît

encore du côté de l'évangile ; on dit que c'était l'enfeu des seigneurs

de Saint-Germain. Celui des seigneurs de Marigny était devant l'autel de

Notre-Dame-des-Agonisants. On y voyait la pierre tombale, portant son

effigie, de Pierre Harpin, seigneur de Marigny, décédé en 1544, et celle

de Thomasse de Malenoë, fille de Pierre de Malenoë et de Perronnelle

Harpin. Mais le seigneur fondateur et prééminencier de Saint-Germain était

celui du Bas-Chastellier, dont les armoiries se trouvaient gravées sur les

consoles de la voûte du choeur et peintes dans les vitres des anciennes fenêtres

et sur une litre dont quelques vestiges apparaissent encore à la fin du

XIXème siècle. Aussi en 1768 Joseph d'Andigné, seigneur du Bas-Chastellier,

«seigneur fondateur de Saint-Germain et seul prééminencier en cette église

», nomma-t-il la grosse cloche, pendant que Hyacinthe du Pontavice,

seigneur de Saint-Germain, nommait la moyenne. Les confréries du Rosaire et

de Notre-Dame-des-Agonisants existaient en cette église, où l'on voyait

aussi en 1781 les autels de Saint-François et de Sainte-Marguerite. La

nouvelle église de Saint-Germain a été commencée en 1850 ; le 11 juin

fut posée sa première pierre. L'édifice achevé fut bénit par Mgr Saint-Marc

le 27 juin 1853. Sur la porte du Sud est gravée cette inscription : Ea

ecclesia fuit charitate parochianorum condita, anno Domini 1851. Ce

temple, de style ogival, se compose de trois nefs sans transepts, ni choeur

proprement dit. Au bout de la grande nef l'autel majeur est placé sous la

tour de l'ancienne église, et derrière lui le choeur du vieil édifice

forme une sorte de chapelle absidale. Extérieurement la façade occidentale

est remarquable par ses cinq longues fenêtres ogivales, son porche de même

style et son vaste perron de granit. Adossée aux grands bois du Chastellier

et de Saint-Germain et dominant le bourg et la vallée, cette façade est

d'un effet vraiment grandiose. La fabrique possède une jolie croix

processionnelle en cuivre du XVIIème siècle, présentant d'un côté le

Christ et de l'autre la Sainte Vierge ; de petits cartouches terminant ses

branches représentent les Evangélistes accompagnés de leurs animaux

symboliques. Cette croix a été réparée et dorée avec intelligence

depuis peu (Pouillé de Rennes). Le chœur date du XVème

siècle. La porte date du XVIème siècle : elle est ornée d'une frise

sculptée de palmettes et d'animaux. On y voit une tombe-arcade attribuée

aux seigneurs de Saint-Germain ainsi que des pierres tombales. L'ancien

édifice présentait sur ses vitres et sur une litre les armes des seigneurs

du Bas-Châtellier ; on y trouvait aussi l'enfeu des seigneurs de Marigny,

renfermant la pierre tombale à l'effigie de Pierre Harpin seigneur de

Marigny, décédé en 1544, et celle de Thomasse de Malenoë, fille de

Pierre de Malenoë et de Perronille Harpin. L'autel, oeuvre de Jean

Blanchard, date de 1818. Le confessionnal date de 1821 ;

l'église

Saint-Germain-d'Auxerre (XVème siècle - 1850 - 1853), oeuvre de

l'architecte Charles Langlois. Saint Germain, évêque d'Auxerre, est le

patron de cette église. De l'ancien édifice il ne subsiste plus que le

choeur et la tour qui le précédait. On y remarque quelques restes

d'architecture romane, notamment des débris de colonnes engagées dans la

muraille ; mais l'ensemble de ce choeur paraît ne dater que du XVème siècle.

Dans ce chanceau se trouvait jadis un enfeu dont la tombe-arcade apparaît

encore du côté de l'évangile ; on dit que c'était l'enfeu des seigneurs

de Saint-Germain. Celui des seigneurs de Marigny était devant l'autel de

Notre-Dame-des-Agonisants. On y voyait la pierre tombale, portant son

effigie, de Pierre Harpin, seigneur de Marigny, décédé en 1544, et celle

de Thomasse de Malenoë, fille de Pierre de Malenoë et de Perronnelle

Harpin. Mais le seigneur fondateur et prééminencier de Saint-Germain était

celui du Bas-Chastellier, dont les armoiries se trouvaient gravées sur les

consoles de la voûte du choeur et peintes dans les vitres des anciennes fenêtres

et sur une litre dont quelques vestiges apparaissent encore à la fin du

XIXème siècle. Aussi en 1768 Joseph d'Andigné, seigneur du Bas-Chastellier,

«seigneur fondateur de Saint-Germain et seul prééminencier en cette église

», nomma-t-il la grosse cloche, pendant que Hyacinthe du Pontavice,

seigneur de Saint-Germain, nommait la moyenne. Les confréries du Rosaire et

de Notre-Dame-des-Agonisants existaient en cette église, où l'on voyait

aussi en 1781 les autels de Saint-François et de Sainte-Marguerite. La

nouvelle église de Saint-Germain a été commencée en 1850 ; le 11 juin

fut posée sa première pierre. L'édifice achevé fut bénit par Mgr Saint-Marc

le 27 juin 1853. Sur la porte du Sud est gravée cette inscription : Ea

ecclesia fuit charitate parochianorum condita, anno Domini 1851. Ce

temple, de style ogival, se compose de trois nefs sans transepts, ni choeur

proprement dit. Au bout de la grande nef l'autel majeur est placé sous la

tour de l'ancienne église, et derrière lui le choeur du vieil édifice

forme une sorte de chapelle absidale. Extérieurement la façade occidentale

est remarquable par ses cinq longues fenêtres ogivales, son porche de même

style et son vaste perron de granit. Adossée aux grands bois du Chastellier

et de Saint-Germain et dominant le bourg et la vallée, cette façade est

d'un effet vraiment grandiose. La fabrique possède une jolie croix

processionnelle en cuivre du XVIIème siècle, présentant d'un côté le

Christ et de l'autre la Sainte Vierge ; de petits cartouches terminant ses

branches représentent les Evangélistes accompagnés de leurs animaux

symboliques. Cette croix a été réparée et dorée avec intelligence

depuis peu (Pouillé de Rennes). Le chœur date du XVème

siècle. La porte date du XVIème siècle : elle est ornée d'une frise

sculptée de palmettes et d'animaux. On y voit une tombe-arcade attribuée

aux seigneurs de Saint-Germain ainsi que des pierres tombales. L'ancien

édifice présentait sur ses vitres et sur une litre les armes des seigneurs

du Bas-Châtellier ; on y trouvait aussi l'enfeu des seigneurs de Marigny,

renfermant la pierre tombale à l'effigie de Pierre Harpin seigneur de

Marigny, décédé en 1544, et celle de Thomasse de Malenoë, fille de

Pierre de Malenoë et de Perronille Harpin. L'autel, oeuvre de Jean

Blanchard, date de 1818. Le confessionnal date de 1821 ;

![]() la

chapelle Saint-Jacques (1573), ancienne propriété de la seigneurie de Marigny.

Cette chapelle, assise très pittoresquement sur un monticule au bord d'un

étang, dans le parc du château de Marigny, porte le millésime 1573 ; au

dessus des portes sont les armoiries des Harpin, seigneurs de Marigny, d'argent

à l'aigle impériale de sable, avec leurs alliances. La chapelle est construite par

François Harpin, époux de Thomasse Champion de La Chesnardière. C'est un

édifice assez vaste, de style ogival, terminé par une abside et jadis fondé

de messes. On y voit les tombeaux modernes de la famille de Pommereul,

propriétaire de Marigny vers la fin du XIXème siècle (Pouillé de Rennes).

L'autel date du XVII-XVIIIème siècle. Propriété de la famille Harpin au XVIème siècle.

Durant la Révolution, le domaine de Marigny appartient à Marie-Anne, veuve de

François Gefflot (ou Geffelot), sœur aînée de Châteaubriand. Cette chapelle devient au

XIXème siècle un lieu de sépulture pour la famille Pommereul. A noter que

le Pouillé ms. de Rennes (1713-1723) signale « les deux

chapelles de Marigny », soit qu'il y eût un autre sanctuaire dans le

château même, soit qu'il entende par là une chapellenie fondée par les

seigneurs de Marigny dans l'église paroissiale ;

la

chapelle Saint-Jacques (1573), ancienne propriété de la seigneurie de Marigny.

Cette chapelle, assise très pittoresquement sur un monticule au bord d'un

étang, dans le parc du château de Marigny, porte le millésime 1573 ; au

dessus des portes sont les armoiries des Harpin, seigneurs de Marigny, d'argent

à l'aigle impériale de sable, avec leurs alliances. La chapelle est construite par

François Harpin, époux de Thomasse Champion de La Chesnardière. C'est un

édifice assez vaste, de style ogival, terminé par une abside et jadis fondé

de messes. On y voit les tombeaux modernes de la famille de Pommereul,

propriétaire de Marigny vers la fin du XIXème siècle (Pouillé de Rennes).

L'autel date du XVII-XVIIIème siècle. Propriété de la famille Harpin au XVIème siècle.

Durant la Révolution, le domaine de Marigny appartient à Marie-Anne, veuve de

François Gefflot (ou Geffelot), sœur aînée de Châteaubriand. Cette chapelle devient au

XIXème siècle un lieu de sépulture pour la famille Pommereul. A noter que

le Pouillé ms. de Rennes (1713-1723) signale « les deux

chapelles de Marigny », soit qu'il y eût un autre sanctuaire dans le

château même, soit qu'il entende par là une chapellenie fondée par les

seigneurs de Marigny dans l'église paroissiale ;

![]() la

chapelle Notre-Dame-de-la-Visitation (1603), située au village de Quérée

ou Querrée et édifiée par Péronelle, fille

de François Harpin, mariée à Pierre de Malnoë (ou Malenoë). On y voit les

armes de la famille Harpin. Cette chapelle, jadis fondée de messes et

restaurée de nos jours, continue à la fin du XIXème siècle d'être très

fréquentée par les pèlerins à la fête de la Visitation ;

la

chapelle Notre-Dame-de-la-Visitation (1603), située au village de Quérée

ou Querrée et édifiée par Péronelle, fille

de François Harpin, mariée à Pierre de Malnoë (ou Malenoë). On y voit les

armes de la famille Harpin. Cette chapelle, jadis fondée de messes et

restaurée de nos jours, continue à la fin du XIXème siècle d'être très

fréquentée par les pèlerins à la fête de la Visitation ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Jacques de la Pouardière. Saint-Jacques de la Pouardière

existait vers le milieu du XVIIème siècle, mais était interdite faute de

dotation. Vers 1675, Jacques Clément et Mathurine Le Bret, sa femme, en étant

devenus acquéreurs, y fondèrent une messe hebdomadaire par acte du 22

novembre 1675 et la dotèrent de 30 livres de rente ; ils présentèrent

Pierre Le Marchand pour la desservir. L'ordinaire approuva tous ces actes le

14 janvier 1676. Il paraît qu'en 1790 la chapelle de la Pouardière appartenait

à l'abbaye de Rillé. Cette chapelle n'existe plus, mais un nouveau

sanctuaire, dédié à l'Immaculée-Conception, a été bâti à la Pouardière

au XIXème siècle et fondé de quelques messes en 1871 par Mme Lesieur.

L'une de ces messes devait se dire à la station de la procession du lundi

des Rogations (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 10 G, 4 -

Archives paroissiales) ;

l'ancienne

chapelle Saint-Jacques de la Pouardière. Saint-Jacques de la Pouardière

existait vers le milieu du XVIIème siècle, mais était interdite faute de

dotation. Vers 1675, Jacques Clément et Mathurine Le Bret, sa femme, en étant

devenus acquéreurs, y fondèrent une messe hebdomadaire par acte du 22

novembre 1675 et la dotèrent de 30 livres de rente ; ils présentèrent

Pierre Le Marchand pour la desservir. L'ordinaire approuva tous ces actes le

14 janvier 1676. Il paraît qu'en 1790 la chapelle de la Pouardière appartenait

à l'abbaye de Rillé. Cette chapelle n'existe plus, mais un nouveau

sanctuaire, dédié à l'Immaculée-Conception, a été bâti à la Pouardière

au XIXème siècle et fondé de quelques messes en 1871 par Mme Lesieur.

L'une de ces messes devait se dire à la station de la procession du lundi

des Rogations (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 10 G, 4 -

Archives paroissiales) ;

![]() l'ancienne

chapelle du Cimetière passait pour être très ancienne, mais il n'en reste plus de traces ;

l'ancienne

chapelle du Cimetière passait pour être très ancienne, mais il n'en reste plus de traces ;

![]() l'ancienne

chapelle des Soeurs. Il s'agissait d'un sanctuaire bâti vers 1856 et

dépendant de la maison des Adoratrices de la Justice de Dieu (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

chapelle des Soeurs. Il s'agissait d'un sanctuaire bâti vers 1856 et

dépendant de la maison des Adoratrices de la Justice de Dieu (Pouillé de Rennes) ;

![]() la croix

montoise (XVIème siècle), située au lieu-dit La Bressais. " En Saint-Germain en Coglès,

voici une autre Croix Micheline. Elle s’élève, au sommet d’un fossé, au bord

occidental de la route de Fougères à Saint-Germain, près et au nord de la halte

du chemin de fer de Fougères, à Pontorson. Sa base très fruste, supporte une

croix octogonale, malheureusement raccourcie par la disparition récente d’un

tronçon de la hampe. Au croisillon, le Christ est entouré d’un cadre quatrilobé,

et sur le fût, au-dessous d’une petite corniche circulaire apparaît l’image de

l’Archange combattant le démon " (Joseph Mathurin) ;

la croix

montoise (XVIème siècle), située au lieu-dit La Bressais. " En Saint-Germain en Coglès,

voici une autre Croix Micheline. Elle s’élève, au sommet d’un fossé, au bord

occidental de la route de Fougères à Saint-Germain, près et au nord de la halte

du chemin de fer de Fougères, à Pontorson. Sa base très fruste, supporte une

croix octogonale, malheureusement raccourcie par la disparition récente d’un

tronçon de la hampe. Au croisillon, le Christ est entouré d’un cadre quatrilobé,

et sur le fût, au-dessous d’une petite corniche circulaire apparaît l’image de

l’Archange combattant le démon " (Joseph Mathurin) ;

![]() la

maison presbytérale (XVI-XVIIème siècle) ;

la

maison presbytérale (XVI-XVIIème siècle) ;

![]() le

manoir (1640), situé au lieu-dit La Chevetelais ;

le

manoir (1640), situé au lieu-dit La Chevetelais ;

![]() le

manoir (1661), situé au lieu-dit Le Vaubesnard ;

le

manoir (1661), situé au lieu-dit Le Vaubesnard ;

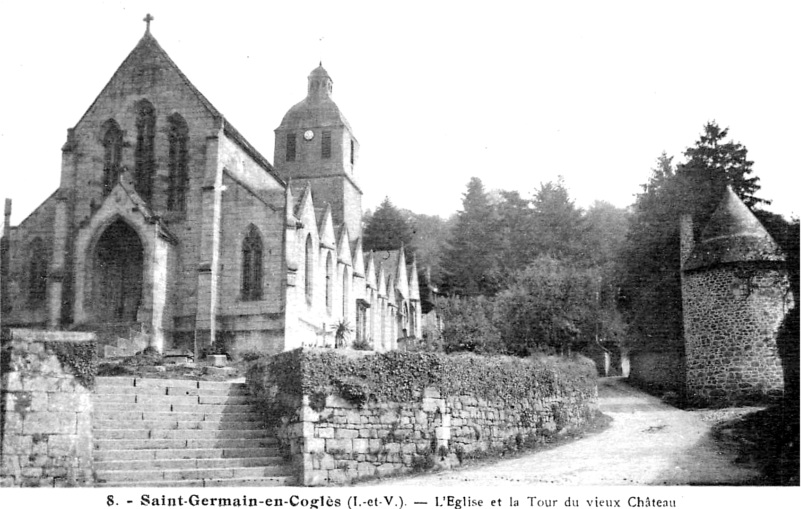

![]() l'ancien

château de Marigny ou de Marigné, situé route de Saint-Etienne-en-Coglès

et reconstruit en 1572, puis en 1832. Il a été pillé par les Ligueurs en

1589. L'ancien château possédait des tours, des tourelles avec des mâchicoulis

et un toit en dôme et un colombier. La chapelle privée datait de 1573 et

portait les armes de François Harpin et de son épouse Thomasse Champion

(de la fin du XVIème siècle). Marigné est érigé en châtellenie vers

1572. Il s'agit d'une sergenterie féodée de la seigneurie de Saint-Brice

en Saint-Brice-en-Coglès. Il exerçait un droit de haute justice dans

l'auditoire de Fougères. Propriété des seigneurs de Marigny en 1163 et en

1390, puis des familles de Servaude (en 1463 et en 1537), de la Marche (en

1555), Harpin seigneurs de la Chesnaye (en 1572). Il reste uni jusqu'en 1789

à la seigneurie de la Chesnaye en Parigné. Propriété en 1810 de

la famille Pommereul. On y voit un moulin du XVIème siècle ;

l'ancien

château de Marigny ou de Marigné, situé route de Saint-Etienne-en-Coglès

et reconstruit en 1572, puis en 1832. Il a été pillé par les Ligueurs en

1589. L'ancien château possédait des tours, des tourelles avec des mâchicoulis

et un toit en dôme et un colombier. La chapelle privée datait de 1573 et

portait les armes de François Harpin et de son épouse Thomasse Champion

(de la fin du XVIème siècle). Marigné est érigé en châtellenie vers

1572. Il s'agit d'une sergenterie féodée de la seigneurie de Saint-Brice

en Saint-Brice-en-Coglès. Il exerçait un droit de haute justice dans

l'auditoire de Fougères. Propriété des seigneurs de Marigny en 1163 et en

1390, puis des familles de Servaude (en 1463 et en 1537), de la Marche (en

1555), Harpin seigneurs de la Chesnaye (en 1572). Il reste uni jusqu'en 1789

à la seigneurie de la Chesnaye en Parigné. Propriété en 1810 de

la famille Pommereul. On y voit un moulin du XVIème siècle ;

![]() la

fontaine des Agonisants (XVIème siècle) ;

la

fontaine des Agonisants (XVIème siècle) ;

![]() la

maison (XVIIème siècle), située au lieu-dit Le Bas-Val ;

la

maison (XVIIème siècle), située au lieu-dit Le Bas-Val ;

![]() la

maison (XVIIème siècle), située au lieu-dit La Pintière ;

la

maison (XVIIème siècle), située au lieu-dit La Pintière ;

![]() la

maison (1611), située au lieu-dit Monthierry ;

la

maison (1611), située au lieu-dit Monthierry ;

![]() le

presbytère (XIXème siècle), situé 7 rue du Pontavice ;

le

presbytère (XIXème siècle), situé 7 rue du Pontavice ;

![]() le puits

(1850-1855), situé 18 rue Principale ;

le puits

(1850-1855), situé 18 rue Principale ;

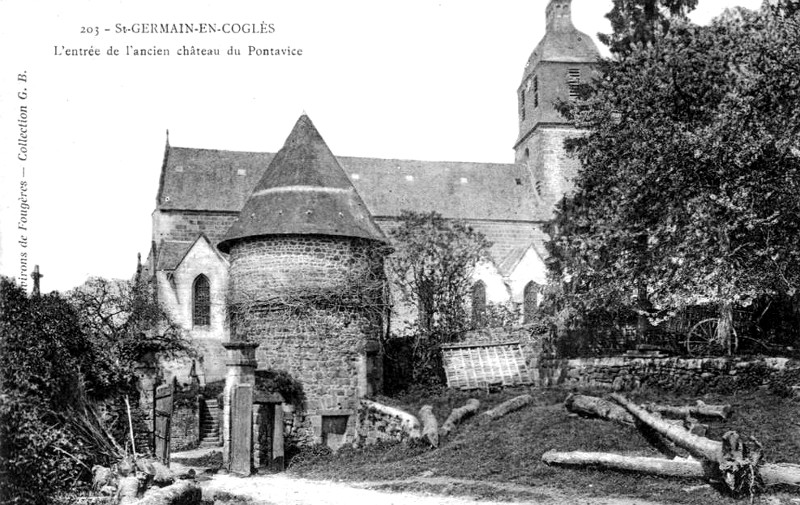

![]() la tour

et le portail (XVIIème siècle), situés 4 rue du Pontavice ;

la tour

et le portail (XVIIème siècle), situés 4 rue du Pontavice ;

![]() la

fontaine et la tombe de l'Ermite, situées dans les bois du manoir du Pontavice ;

la

fontaine et la tombe de l'Ermite, situées dans les bois du manoir du Pontavice ;

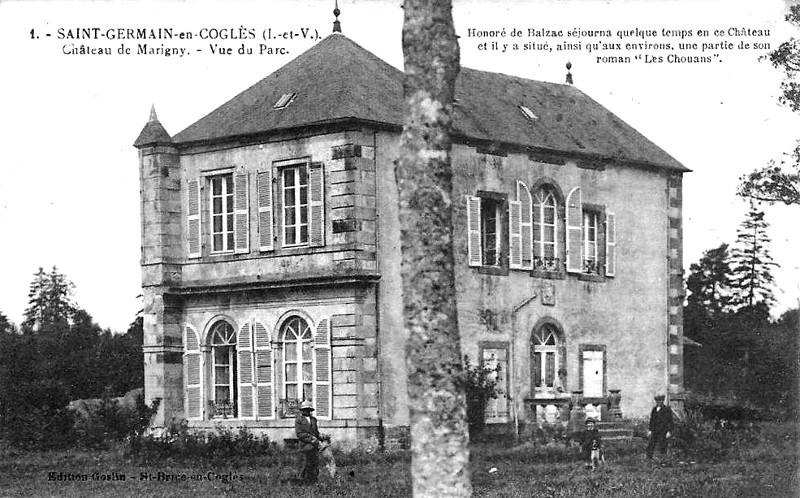

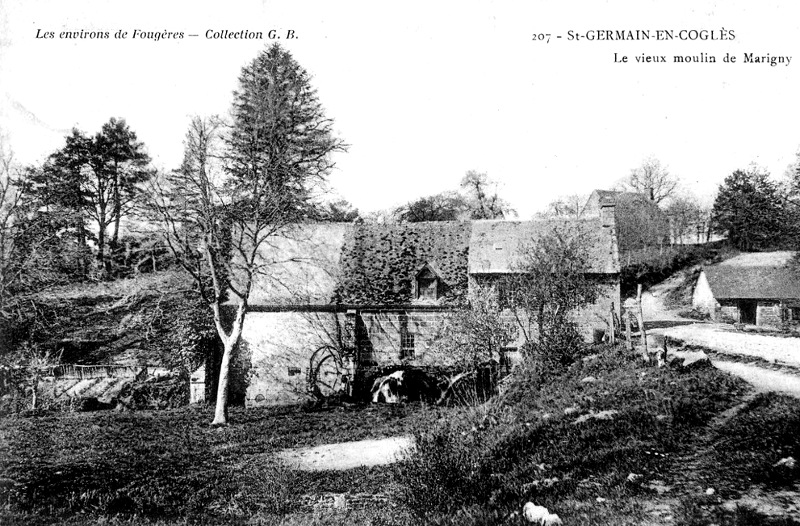

![]() les moulins

à eau de Marigny (XVIème siècle), du Bas-Châtellier ;

les moulins

à eau de Marigny (XVIème siècle), du Bas-Châtellier ;

A signaler aussi :

![]() la

découverte en 1871 d'une centaine de haches en bronze sur le coteau des

Monts-Baron, près du village des Courbes en Parigné ;

la

découverte en 1871 d'une centaine de haches en bronze sur le coteau des

Monts-Baron, près du village des Courbes en Parigné ;

![]() le

menhir et les restes d'un dolmen situés au nord-est du Rocher-Jacquot ;

le

menhir et les restes d'un dolmen situés au nord-est du Rocher-Jacquot ;

![]() les

deux allées couvertes situées au sud du Rocher-Jacquot. Il n'en subsiste qu'une seule ;

les

deux allées couvertes situées au sud du Rocher-Jacquot. Il n'en subsiste qu'une seule ;

![]() les

restes d'une villa gallo-romaine nommée "villa de Marvaise" ;

les

restes d'une villa gallo-romaine nommée "villa de Marvaise" ;

![]() le

cimetière renfermait jadis une chapelle ;

le

cimetière renfermait jadis une chapelle ;

![]() l'ancien

manoir de Saint-Germain ou du Pontavice, surnommé aussi le Vieux Château (XVI-XVIIème

siècle). Deux tours flanquent l'entrée du manoir. Il possédait jadis une

chapelle privée et un colombier. Propriété successive des familles le

Fourmerie (en 1399 et en 1413), Courtays (en 1452), le Porcher (vers 1619 et

en 1692), le Roy (en 1722), du Pontavice seigneurs des Landes (en 1751 et en 1789) ;

l'ancien

manoir de Saint-Germain ou du Pontavice, surnommé aussi le Vieux Château (XVI-XVIIème

siècle). Deux tours flanquent l'entrée du manoir. Il possédait jadis une

chapelle privée et un colombier. Propriété successive des familles le

Fourmerie (en 1399 et en 1413), Courtays (en 1452), le Porcher (vers 1619 et

en 1692), le Roy (en 1722), du Pontavice seigneurs des Landes (en 1751 et en 1789) ;

![]() l'ancien

manoir de Vaubesnard, route du Chatellier. Propriété de Catherine le

Bateur épouse de Vincent Tuffin seigneur de la Rouairie, puis des familles

Tuffin (avant 1550), Léziart seigneurs de Vauhoudin (en 1550 et en 1583),

Cochet sieurs de la Chaussée (en 1602 et en 1775) ;

l'ancien

manoir de Vaubesnard, route du Chatellier. Propriété de Catherine le

Bateur épouse de Vincent Tuffin seigneur de la Rouairie, puis des familles

Tuffin (avant 1550), Léziart seigneurs de Vauhoudin (en 1550 et en 1583),

Cochet sieurs de la Chaussée (en 1602 et en 1775) ;

![]() l'ancien

manoir du Bas-Châtellier. Il s'agit de l'ancienne maison seigneuriale de la

paroisse de Saint-Germain-en-Coglès. La chapelle Saint-Denis du Bas-Chastellier

dépendait de ce manoir. Signalée en 1677, elle était fondée de messes au

commencement du XVIIIème siècle. Propriété des seigneurs du Châtellier

(en 1050), de Malenoë (en 1513), Becdelièvre seigneurs du Bouëxic (en

1586), d'Andigné (en 1731 et en 1786) ;

l'ancien

manoir du Bas-Châtellier. Il s'agit de l'ancienne maison seigneuriale de la

paroisse de Saint-Germain-en-Coglès. La chapelle Saint-Denis du Bas-Chastellier

dépendait de ce manoir. Signalée en 1677, elle était fondée de messes au

commencement du XVIIIème siècle. Propriété des seigneurs du Châtellier

(en 1050), de Malenoë (en 1513), Becdelièvre seigneurs du Bouëxic (en

1586), d'Andigné (en 1731 et en 1786) ;

![]() l'ancien

logis de Montrabeul ;

l'ancien

logis de Montrabeul ;

![]() l'ancien

manoir de la Haute Tullaye, situé route de Poilley à Fougères. Propriété

successive des seigneurs de la Tullaye en 1100 et en 1475, puis des familles

Baylet (en 1513), Harpin seigneurs de la Chesnaye, Baylet (en 1559), Freslon

seigneurs de la Harrée (vers 1600), le Marchand (en 1657), Tranchant

seigneurs du Tret (vers 1662 et en 1789) ;

l'ancien

manoir de la Haute Tullaye, situé route de Poilley à Fougères. Propriété

successive des seigneurs de la Tullaye en 1100 et en 1475, puis des familles

Baylet (en 1513), Harpin seigneurs de la Chesnaye, Baylet (en 1559), Freslon

seigneurs de la Harrée (vers 1600), le Marchand (en 1657), Tranchant

seigneurs du Tret (vers 1662 et en 1789) ;

![]() l'ancien

manoir de la Basse Tullaye. Propriété de Marie Cazin veuve de Jean de la

Haye en 1412, puis des familles Baylet (en 1513 et en 1540), le Marchand

seigneurs de la Haute Tullaye (en 1657), Tranchant seigneurs de la Haute

Tullaye (en 1662), Boschier seigneurs de Villehaste (avant 1701) et des

Ursulines de Fougères (en 1701 et en 1789) ;

l'ancien

manoir de la Basse Tullaye. Propriété de Marie Cazin veuve de Jean de la

Haye en 1412, puis des familles Baylet (en 1513 et en 1540), le Marchand

seigneurs de la Haute Tullaye (en 1657), Tranchant seigneurs de la Haute

Tullaye (en 1662), Boschier seigneurs de Villehaste (avant 1701) et des

Ursulines de Fougères (en 1701 et en 1789) ;

![]() l'ancien

manoir de Joué, situé route de Poilley. Propriété de Briende du Tiercent

épouse de Julien Gaulay seigneur du Boisguy en 1540, puis des familles

Gaulay (avant 1611), Drouet seigneurs du Rocher-Henry (en 1611), Bernier

seigneurs du Bourault (vers 1652), de la Bouère (vers 1662), Ruault sieurs

du Mesnil-Benoit (vers 1707), le Febvre et Pracontal (vers 1748), Bichon et

Pommereul (en 1752) ;

l'ancien

manoir de Joué, situé route de Poilley. Propriété de Briende du Tiercent

épouse de Julien Gaulay seigneur du Boisguy en 1540, puis des familles

Gaulay (avant 1611), Drouet seigneurs du Rocher-Henry (en 1611), Bernier

seigneurs du Bourault (vers 1652), de la Bouère (vers 1662), Ruault sieurs

du Mesnil-Benoit (vers 1707), le Febvre et Pracontal (vers 1748), Bichon et

Pommereul (en 1752) ;

![]() les

maisons anciennes : Monthierry, Marée, Planches ;

les

maisons anciennes : Monthierry, Marée, Planches ;

![]() l'ancien

manoir de la Louvetière. Il s'agit d'une sergentise féodée de Saint-Brice ;

l'ancien

manoir de la Louvetière. Il s'agit d'une sergentise féodée de Saint-Brice ;

![]() l'ancien

manoir de la Touche. Propriété de la famille de Racinoux au XIVème siècle ;

l'ancien

manoir de la Touche. Propriété de la famille de Racinoux au XIVème siècle ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de SAINT-GERMAIN-EN-COGLES

Les principales justices seigneuriales s'exerçant en Saint-Germain (aujourd'hui Saint-Germain-en-Coglès) étaient celles du Bas-Châtellier, de Saint-Brice, de Marigny, de la Vieuxville, du Bois-Guy, de Saint-Germain, du Manoir de la Forêt (Lécousse), etc...

La seigneurie de Marigné ou Marigny, fort importante jadis, appartint aux familles de Marigné, de Servaude, Harpin, de Malenoë et Geffelot (ou Gefflot) ; elle fut érigée en châtellenie au XVIème siècle, et le seigneur du lieu obtint droit de tenir deux foires autour de ta chapelle de son château aux fêtes de saint Jacques et de saint François. Le dernier seigneur de Marigny fut François Geffelot (ou Gefflot), marié à Marie-Anne de Châteaubriand, soeur de l'illustre auteur des Martyrs. Celui-ci est venu souvent à Marigny, On demeure son souvenir.

Voir

![]() "

Seigneuries,

domaines seigneuriaux et mouvances de Saint-Germain-en-Coglès

".

"

Seigneuries,

domaines seigneuriaux et mouvances de Saint-Germain-en-Coglès

".

A la montre de 1541 des feudataires de l'évêché de Rennes est mentionné à "Sainct Germain en Coglays" :

- Guillaume Quénouaz : "Il est raporté par Guillaume Quénouaz Partrion que la terre de La Pouardière [Note : Village de la Pouardière, en Saint-Germain-en-Coglès. Il existe, en outre, un manoir de la Pouardière en Domagné] apartenant à damoyselle Gillecte de Bourgon myneure est de présent en baill à Foulgères. Et supplye estre receu à en informez.

En l'endroict se compiert Michel de Malnoë seigneur dudict lieu qui empesche ladicte remonstrance. Et dit n'y avoir aucune personne ny fiéz nobles fors ledict de Malnoë en celle parrouesse. Il est dict que Malnoë aura acte de son dire.

Et pour informez Partrion de sa remonstrance il a produict : Jehan Crocq Mésaubouyn, Gilles du Feu, Georges de Marbré. Et chaincun présens qui par serment reportent ladicte de Bourgon estre damoyselle extroicte de nobles gens. Et qu'elle est myneure de vint ans. Et ladicte maison et terres de La Pouardière luy apartenans sont nobles. A esté ordonné en estre baillé acte pour servir à ladicte myneure".

(extraits du "manuscrit de Missirien" de Guy Autret, né en 1599 au manoir de Lézoualch en Goulien, et complétés par l'article "Montre des Gentilshommes de l'évêché de Rennes de 1541" de G. Sèvegrand).

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.