|

Bienvenue ! |

SAINT-MALO : la Traite des Nègres. |

Retour page d'accueil Retour "Ville de Saint-Malo"

La Traite des Nègres.

Le commerce ou traite des Nègres commence vraiment a bien se développé à Saint-Malo à partir de 1750, longtemps donc après les autres. Sur la quinzaine de ports en France qui sont négriers, Saint-Malo arrive en 5ème position. Loin derrière Nantes, La Rochelle ou Bordeaux mais largement devant Lorient ou Vannes. Plusieurs armateurs négriers malouins sont répertoriés, dont une dizaine avec des chiffres importants.

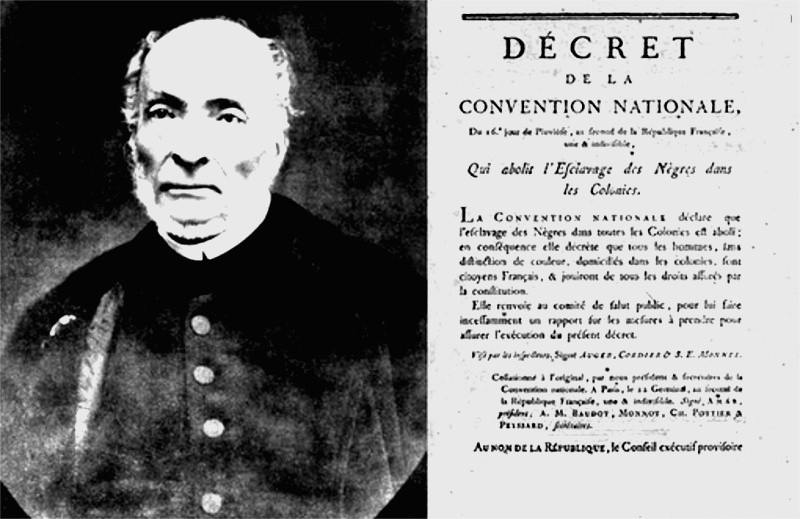

La Révolution française abolit l'esclavage en février 1794, mais Napoléon Bonaparte tente de le rétablir sans succès en 1802 et organise l'expédition de Saint-Domingue. L'abolition de l'esclavage ne sera définitive pour les autres colonies françaises qu'après la révolution de 1848.

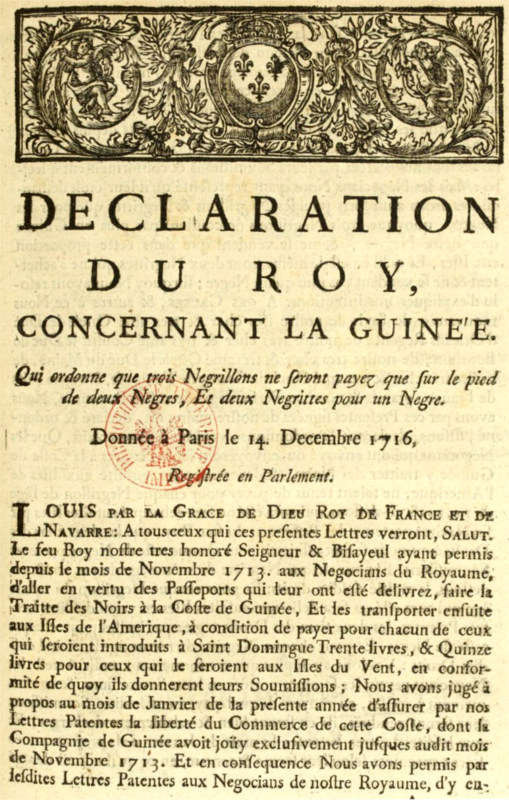

![]()

Une heureuse expérience avait fait connaître, disait un curieux ouvrage Le Commerce de l'Amérique par Marseille, publié en 1764, combien les travaux des nègres contribuaient à affermir nos établissements dans les Antilles, combien le commerce des esclaves procurait d'avantages à toutes les nations, sans parler de la conversion des nègres au christianisme ; le prosélytisme se payait au poids de l'or ; aussi une gratification de dix livres était-elle octroyée par le roi pour chaque noir débarqué aux îles françaises d'Amérique et une gratification de 3 livres était-elle remise par la Compagnie au capitaine du navire. Appât séduisant ; la Traite des nègres devint l’affaire du jour ; plusieurs Compagnies se présentèrent pour l'exploiter. L'ancienne Compagnie du Sénégal réunie à la Compagnie des Indes Occidentales, que avait été précédée dans cette opération par les Hollandais, grands fournisseurs de bois d’ébène jusqu'en 1668, fit, en 1664, de mauvaises affaires ; en 1703, un autre contrat de quinze ans fut passé avec une nouvelle compagnie, à charge d'envoyer chaque année 2.000 noirs aux Antilles Françaises. Elle reçut le nom de Compagnie d'Afrique ou Compagnie de Barbarie ou encore Compagnie du Bastion de France. Dès 1702, un marché considérable avait été projeté par la Compagnie du Sénégal avec deux négociants malouins (A. C. B2 7 1702). Il s'agissait d'une fourniture de nègres presque générale, mais visant surtout les îles françaises. Elle s'adressa aux Malouins dont l'un paraissait déjà fort versé dans les opérations de traite. Mais ces derniers se montrèrent d'une exigence extreme : ils voulaient qu'on leur assurât le monopole de la traite de Guinée, moyennant quoi, ils assuraient la mise en service de 10 navires. (Cf. GEORGE SCELLE, La Traite négrière, etc. p. 280-281). En 1707, Pontchartrain entrait aussi en pourparlers avec deux négociants de Saint-Malo, « expérimentés en la matière, afin de faire porter des noirs à Cayenne où l'on manquait de bras ». Mais les Malouins, après avoir étudié l'affaire, la trouvèrent mauvaise ; ils refusèrent, net, les propositions du Ministre (A. C. B2 7). Les progrès de la traite furent tellement rapides que, si l'on évalue, d'après Fossard, à 36.000 le nombre moyen des nègres importés de Guinée et qu'on le multiplie par la somme d'années qui se sont écoulées depuis le commencement de la traite, il forme un total de dix millions de têtes. A vrai dire, il semble que ce chiffre soit considérablement exagéré.

Il est bien difficile de fixer, d'une façon précise, la date où débuta la Traite des Noirs et de faire connaître, — les textes étant contradictoires, — quels furent les pays d'Europe qui se livrèrent, tout d'abord, à ce honteux trafic. Il semble bien que la traite commença vers la fin du XVème siècle. Les navigateurs découvraient, à cette époque, de nouveaux continents ; l'Europe y créait des colonies et les naturels, décimés ou mis en fuite par la conquête, il fallait du personnel pour recomposer la population. Les Anglais, les Hollandais, les Espagnols, les Portugais y prirent part simultanément, pourrait-on dire ; les Portugais s'étaient montrés les plus ardents pour ce genre de commerce. Marins intrépides, excellents colonisateurs, ils prétendaient jouir de tous les avantages du premier occupant sur les côtes de Guinée et réclamaient impérieusement leurs droits sur ce trafic exclusif. Ils eurent, souvent, maille à partir avec les gens de Saint-Malo. Dans leur colonie, la main-d'oeuvre faisait défaut ; les indigènes étaient paresseux ; or on savait par expérience que le travail d'un nègre valait plus que celui de quatre indigènes (Herrera, II, 28) ; il fallait des travailleurs pour exploiter les richesses des terres tropicales, où abondaient la canne à sucre, le café, l'indigo, etc... On ne pouvait songer à prendre en Europe les ouvriers nécessaires ; en Afrique, au contraire, le bétail humain abondait ; du centre mystérieux du Continent Noir jusqu'à la côte occidentale s'acheminèrent, bientôt, des troupeaux d'hommes, de femmes et même d'enfants ; les uns avaient été achetés à leurs propriétaires et payés avec des lambeaux d'étoffe ou de grossières verroteries ; d'autres avaient été capturés au moyen de razzias ; on les conduisait, enchaînés, aux comptoirs de la côte et de là, on les transportait aux colonies.

Cela paraissait tout naturel.

« On porte des nègres dans toutes les îles françaises de l'Amérique, dit Savary des Brûlons ; on va les acheter en Afrique sur les côtes de Guinée. Ce commerce est d'autant plus avantageux qu'on ne peut se passer de nègres dans les dites îles pour travailler aux sucres, tabacs et autres ouvrages. Il se fait aussi un commerce assez considérable avec le Sénégal, où les Français ont une habitation. A l'égard de la Traite des nègres, elle se fait ordinairement à Ardres, Galbary, Rodet, Cameronis et autres lieux. Il faut remarquer que ceux d'Ardres sont les meilleurs et ceux de Galbary les moindres. On les transporte, ordinairement, des dits lieux aux îles françaises de l'Amérique, pour les y vendre et échanger, contre les sucres, tabacs et autres marchandises qui s'en tirent ; il faut, pour la Traite des nègres, des navires depuis 150 jusiqu'à 300 tonneaux ».

Cette dernière observation de Savary des Brûlons est conforme à la vérité ; un peu plus tard, on reconnut même qu'il était préférable de faire la traite avec de petits navires. Quand un territoire peu étendu fournissait en peu de jours une grande cargaison, on pouvait employer de gros vaisseaux ; mais quand la traite devint plus difficile et la marchandise (lisez les nègres), plus rare, il fallait, parfois, dans les parages où les Nantais et les Malouins opéraient, un mois pour traiter 50 ou 60 nègres. Si ces derniers languissaient sur les rades de Guinée en attendant le complètement de la cargaison, ils tombaient souvent malades : « Ces accidents fâcheux, disaient les armateurs, ne sont pas à craindre quand on traite avec un navire de 100 à 150 tonneaux ; il fait peu de séjour à la côte et l'armateur, en dépensant moins, a moins de perte à redouter ». Quels hommes d'affaires admirables (?) ces trafiquants du XVIIème siècle ! Seuls, les capitaines étaient opposés à cette pratique, parce que les grands navires leur procuraient de plus gros gages et des commissions plus considérables.

Avec quelle prudence aussi n'agissaient-ils pas ces hommes, qui avaient sur leurs épaules, le poids du commerce de la toile avec la Mer du Sud, commerce plein de périls, et l'exploitation difficile de la pêche de la morue aux Terres Neuves, sans compter leurs expéditions aux Indes Orientales, en Chine et parfois au Japon? La Traite des Noirs demandait une préparation plus minutieuse encore ; étant donnés les frais considérables que l'armateur devait exposer et surtout les risques à courir, il devait chercher des associés ; il en trouvait généralement à Paris, à Rennes, à Tours, à Marseille, et même à Londres. Ce qui l'inquiétait surtout, c'était la vente des retours, c'est-à-dire les ventes des marchandises rapportées par les navires. Saint-Malo avait comme port d'importation, peu de débouchés. Les cafés, notamment, s'y vendaient mal. En 1751, une négociante de Nantes a beaucoup de peine à vendre, pour le compte d'un armateur malouin, du café à raison de 21 sous la livre ; à Saint-Malo, le café est encore plus bas ; son port ne présente aucune ressource comme marché de denrées coloniales. Par exception, on citait le cas d'un armateur qui avait vendu un nègre, 2000 livres (ce devait être un bien beau nègre), payable non en numéraire, mais par 1800 livres de café ; une hausse subite s'étant produite, il réalisa, du coup, un bénéfice supérieur à 3.200 francs. A cette époque (1773), les nègres de bonne qualité (sic) se payaient couramment de 1.200 à 1.400 livres ; un négrillon nouveau né valait 150 livres ; quelquefois, des jeunes négrillons de quatre à cinq ans étaient envoyés en France. Les archives conservent les noms de deux d'entre eux, Chanteloup et Versailles, qui avaient été embarqués pour la France à bord du navire le Duc de Choiseul. Ce navire s'éventra sur les récifs de l'Ile de Sein, le 1er mars 1778. On destinait ces négrillons précisément à M. le duc de Choiseul et à M. Blouin, chef des bureaux de la Marine à Paris. Ce petit incident méritait d'être signalé : il démontre l'incroyable inconscience avec laquelle on disposait, comme d'une chose, de ces pauvres êtres humains, séparés de leurs familles.

On ne se demandait plus, d'ailleurs, comme pour la Course, si la traite était légitime ; au début il y eut bien un peu de flottement ; mais les théologiens protestèrent fort peu, si tant est qu'ils protestèrent. On se demandait même si le Christ avait versé son sang pour ces moricauds ? En un mot, c'était faire une oeuvre pie que de les sortir des ténèbres de l'ignorance ; on citait même, à propos de l'esclavage, ce mot de Bossuet : « Abolir l'esclavage serait condamner le Saint-Esprit, qui ordonne aux esclaves, par la bouche même de saint Pierre, de demeurer en leur état et n'oblige pas les maîtres à les affranchir ».

Or les gens de Saint-Malo, comme ceux de Dieppe, de Honfleur, de Dunkerque, de Brest et de Nantes étaient de trop bons chrétiens pour condamner le Saint-Esprit ! Aussi la, traite fut-elle rapidement organisée dans la cité des Corsaires. Au commencement du XIXème siècle, on parlait encore au pays malouin de la traite comme d'une opération commerciale quelconque, avec une indifférence dénotant la plus parfaite sécurité de conscience. Les nègres n'inspiraient alors ni horreur ni compassion ; les gens de la traite se serait révoltés, si on avait soutenu devant eux que le noir était leur égal, leur frère ... (Voir les Mémoires d'Angenard, 1833, dans les Annales de Bretagne, t. VI, 1890-1891). A l'étranger, les armateurs, non plus, ne se cachaient nullement de faire ce métier. M. de Kater, riche négociant d'Amsterdam, anobli, reçut des armoiries qui rappelaient l'origine de sa fortune : « de gueules à un vaisseau d'or, voguant sur une mer de sinople, au chef d'argent, chargé de trois têtes de nègres de sables, bandées d'azur et posées de front ». Son origine n'empêcha pas Mlle de Kater d'épouser un marin fameux dans l'histoire.

On arma donc, presque fiévreusement, pour la Guinée [Note : Pour des raisons que les lecteurs sauront apprécier, j'ai jugé inutile de citer les noms des armateurs qui faisaient la traite. On les trouve, d'ailleurs, non seulement dans les documents écrits, conservés dans les Archives Publiques et dans les Inventaires Imprimés, mais encore dans de nombreux ouvrages, notamment dans L'Almanach, Général du Commerce des marchands, négociants, armateurs de France, de l'Europe el autres parties du Monde, par GOURNAY. Bibliothèque Nationale Gournay (1788-1789-1790) Cote V, 21538-21539. Voir aussi SAVARY DES BRÛLON S, Dictionnaire Universel du Commerce, 5 vol. f° Copenhague 1759-1762]. Le port de Saint-Malo se considérait comme bien qualifié pour faire le commerce avec la côte d'Afrique : « Nulle part plus que chez nous, disait un négociant de la ville, à la date du 28 mars 1751, il n'y a plus de sécurité et moins de risques pour la traite, parce que nos armements sont meilleurs ». Les Malouins finissent par avoir partout la réputation « de s'y entendre fort bien en matière de traite ». En juin 1751, un citoyen de la libre Helvétie, M. Couvreux, de Vevey et un négociant de Lisbonne demandent à des armateurs de Saint-Malo de les intéresser aux opérations de ce genre. Mais comme ce commerce marche bien, ceux-ci ne sont guère pressés d'avoir des associés ni même des bailleurs de fonds.

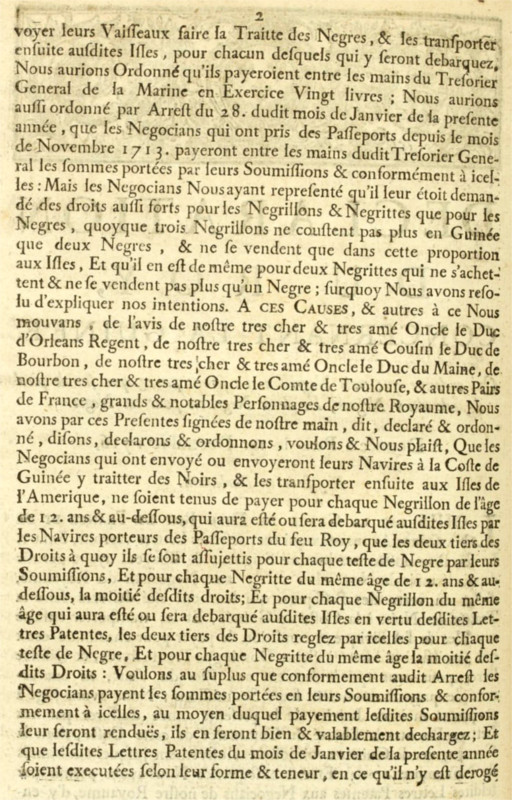

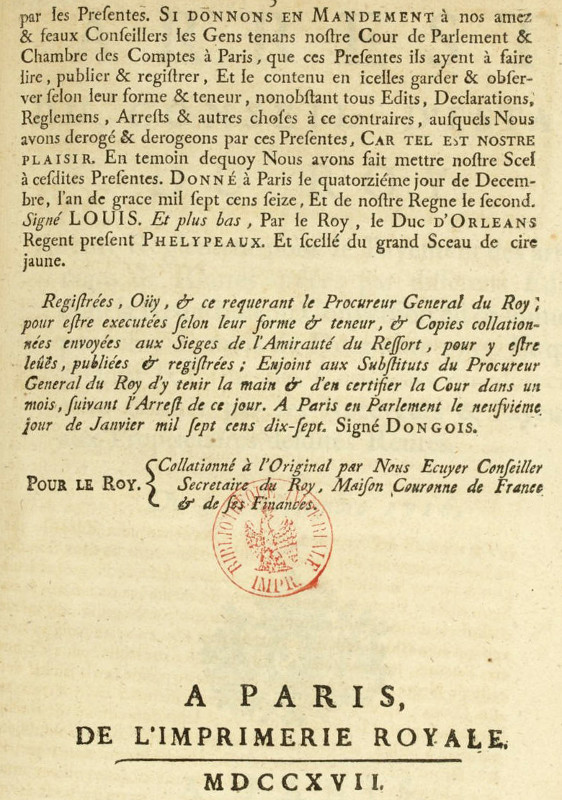

C'était, après celui de la toile, le commerce le plus lucratif, surtout vers 1720. La Compagnie des Indes avait, en effet, succédé aux privilèges de la Compagnie de Guinée, que possédait le monopole de la traite ; elle accordait, fréquemment, des permissions aux commerçants, si bien que ce trafic ne tarda pas à devenir complètement libre.

La permission obtenue, les associés trouvés, il fallait armer les navires ; ceux-ci étaient le plus souvent des vaisseaux de 250 à 400 tonneaux ; ils portaient de 30 à 40 canons, car ils avaient à se défendre des pirates et des flibustiers, qui infestaient le Cap Vert, l'Atlantique et la Mer des Antilles. L'armement était moins cher à Saint-Malo qu'ailleurs ; y avait une différence de prix très sensible avec le Havre et Nantes. Un négociant du Havre se décida, en 1751, à faire construire à Saint-Malo un navire destiné à la Guinée. Il est utile de faire remarquer ici que les négociants du Havre et de Rouen ne se livrèrent effectivement à la traite des noirs que dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, concurremment avec Saint-Malo, Nantes, La Rochelle, Bordeaux et Marseille. Dans la première moitié de ce siècle, la traite était faite, surtout, par les Nantais et les Malouins : « Leurs ports, dit M. Bonassieux, étaient au nombre des privilégiés où l'on armait, pour la traite ». Triste privilège !

Les correspondances échangées à cette époque entre les armateurs, les négociants et les constructeurs démontrent que les dimensions des navires négriers étaient de plus en plus restreintes ; la plupart avaient une capacité de 200 tonneaux ; leur prix de construction et d'armement ne dépassait pas 30.000 livres. Le type recommandé du négrier était le navire de 10 pieds de cale et de 10 pieds 4 pouces d'entrepont ; on pouvait ainsi embarquer la quantité d'eau à peu près nécessaire à l'équipage et aux noirs, à condition d'établir deux rangs d'esclaves à l'entrepont, en y faisant des échafaudages. « Quand on songe, dit M. H. Sée, que chaque bateau transportait plusieurs centaines de nègres, on comprend l'énorme mortalité qui sévissait sur ce bétail humain ! ».

Les navires, armés au port d'attache, embarquaient alors les marchandises, l'eau-de vie, la verroterie, les cotonnades. L'eau-de-vie était achetée dans le Bordelais et la Saintonge. Saint-Malo se procurait en abondance des verroteries ou razades, consistant en grains de verre de toutes couleurs, percés pour être enfilés. Il y avait les ambréades rouges, les olivettes citron « les grains rayés, les margriettes ou marguerites multicolores ». Contrairement à cette assertion qui veut que les navigateurs et négociants malouins aient été de véritables missionnaires, j'ai le regret d'affirmer que le collier de razades est le seul chapelet qui figure dans la pacotille destinée aux peuples de l'Afrique et d'ailleurs. Les armateurs malouins attachaient une grande importance aux razades ; elles devaient être bien assorties : « J'en veux douze coffres de très belles, bien choisies, dit un armateur de cette ville ; il faut aussi qu'elles soient partie jaune, partie corail. Soignez aussi la chaudière de cuivre pour 550 nègres ». La chaudière, bien entendu, n'était pas destinée à faire cuire les noirs, mais bien à faire bouillir leur soupe. Afin de favoriser les préparatifs de la traite, on affichait, dans certains ports de mer, en relations avec l'Angola, les prix courants des marchandises les plus recherchées en Afrique en paiement de la chair humaine (Ms. de la Bibliothèque municipale de Nantes, n° 5944).

Saint-Malo s'approvisionnait aussi de cotonnades. Un navire qui voulait acheter 500 nègres en Guinée, vers le milieu du XVIIIème siècle, devait avoir à bord 1.500 pièces de toile, 100 pièces de guinées blanches, 300 pièces de calicot, 2.000 livres de poudre à tirer, 600 livres de chaudrons de cuivre, 1.000 livres de fer en barre et 50 livres de pipes de Hollande (Walkenaër, VIII, 296. Voyage du chevalier Des Marchais en Guinée). Les cotonnades venaient de Rennes, surtout dans la période qui va de 1745 à 1762. Un gentilhomme breton avait créé à Rennes, en 1742, une manufacture de cotonnades ; elle fut déclarée manufacture royale, c'est-à-dire privilégiée, en 1747. En 1754, elle représentait un capital de 200.000 livres dont 8.400 pour les métiers et 57.345 pour les étoffes en magasin. Elle produisait surtout des étoffes pour la Traite des nègres. La guerre de Sept Ans, qui interrompit presqu'entièrement le trafic négrier français, lui porta un coup fatal et la manufacture disparut à peu près complètement en 1764. Les cotonnades de Rennes venaient à Saint-Malo par la voie de terre (22 lieues), concurrençant ainsi celles de Nantes, dont le prix de transport était naturellement plus élevé. C'était vers la côte de Guinée que faisaient voile les navires de Saint-Malo.

Le golfe de Guinée forme la baie de Bénin ; on trouve sur la côte ou tout près de la côte, en descendant vers le Sud, le Grand Popo, Ajuda, ou Whydah, Badagry, Lagos, Palma, Laké, Odé, Bénin et Escardos. La côte de Whydah ou Juda, plus particulièrement connue des Malouins, s'étend entre les rivières de Volta et de Formose ; la traite y était particulièrement active. Dans un rayon de cent kilomètres de Whydah, on distinguait d'assez grands villages, Allada (l'ancien Ardra ou Ardres, souvent cité dans les papiers commerciaux du XVIIème siècle), Tolli Godomé, Savia-Kotonou et, à deux cents kilomètres au nord-est, Abomey, capitale du Dahomey. Adjuda ou Whydah, Juda pour les Malouins (on sait qu'un des navires de M. de Chateaubriand, armateur, père de l'écrivain, se nommait le roi de Juda), était une ville importante dès le XVIIème siècle, en raison de ses factoreries européennes, portugaises principalement ; c'était le grand centre de la traite de la Côte des Esclaves et le nombre d'Européens qui s'y trouvaient était considérable. Le roi de Dahomey, qui convoitait, depuis longtemps, le royaume de Whydah, s'en était emparé en 1727. Les anciens voyageurs prétendent qu'avant la conquête, Whydah avait un aspect riant et pittoresque ; mais, quand l'armée victorieuse quitta la ville, ce n'était plus qu'un monceau de débris. Les Européens la firent renaître de ses cendres et la fortifièrent ; ce ne fut, tout d'abord, qu'un assemblage de cases, servant de magasins et de logements et entourés d'un mur épais ; puis, lorsque les affaires prospérèrent, on éleva deux ou trois bastions ; il y eut le bastion français, le bastion portugais et le bastion anglais. Le bastion français fut construit en 1671, sur l'ordre de Colbert, pour la Compagnie des Indes ; cette Compagnie avait demandé au gouvernement français une station pour se procurer les noirs nécessaires à ses colonies. Louis XIV donna l'ordre d'équiper au Havre deux vaisseaux, la Justice et la Concorde, (noms vraiment étranges pour aller faire la traite !) ; partis le 1er novembre 1669, ils mouillèrent en rade d'Ardres (plage de Porto-Novo), le 5 janvier 1670 ; après plusieurs entretiens avec le roi de Juda, il fut décidé qu'un fort serait construit à Grégoué, nom primitif de Whydah. On se mit à l'oeuvre et l'on bâtit un fort comprenant quatre bastions, reliés par des courtines, entouré de fossés profonds avec un pont-levis devant l'entrée ; l'armement se composait de trente canons ; à l'intérieur, quatre corps de logis formaient une grande place d'armes et comprenaient les magasins, les logements pour les officiers de la garnison et la captiverie ; on nommait ainsi les magasins à esclaves. Les Européens entretenaient aussi une petite garnison à l'île de Grégoué. Non loin de Whydah existaient plusieurs marchés d'esclaves, notamment à Epée et à Badagry ; les armateurs français de Saint-Malo et de Nantes, plus particulièrement, y avaient des comptoirs et surtout des « parcs pour rafraîchir les noirs », c'est-à-dire pour les remettre un peu de leurs fatigues et des mauvais traitements endurés depuis leur départ du pays jusqu'à leur rassemblement sur la côte. Badagry était renommé, comme Whydah, pour la qualité de ses noirs ; il y avait aussi des marchés importants à Calbary et à Gaboy ; ils complétaient ceux de Mayumba, Loango et Mossoula, plus spécialement fréquentés les premiers par les Français, les seconds par les Hollandais, les derniers par les Anglais. Il fallait se méfier aussi des Portugais. Ils faisaient aux Malouins et aux Nantais une concurrence énorme par la poudre d'or, surtout à Juda, où ils commerçaient très habilement. Les Portugais étaient aussi très jaloux des interlopes, c'est-à-dire des navigateurs « à la découverte » qui faisaient le commerce interlope avec l'Amérique du Sud, sur la côte du Pacifique (juillet 1724). Quand les Français furent contraints d'abandonner le Sénégal aux Anglais, il ne leur resta plus à la côte de Guinée que les comptoirs de Gorée et de Whydah et, bientôt, ils furent réduits à traiter surtout la rivière de Galbar ; enfin — et ce fut une des causes de la décadence (si l'on peut dire), de la traite, — il arriva que les marchandises qui servaient à l'achat des nègres doublèrent presque de prix ; les armements devinrent dispendieux, les approvisionnements plus chers et, depuis le capitaine jusqu'au simple matelot, il fallut augmenter les salaires et les primes. Un armateur de Saint-Malo se répandait en plaintes, parce qu'en moins de vingt ans un nègre coûtait « le double de cotonnade ». Les assurances aussi coûtaient fort cher, en raison des risques considérables que couraient les navires. On trouve, à ce sujet, de curieux renseignements dans le Mémoire d'Emerigon, avocat des assureurs du brigantin le comte d'Estaing, au sujet d'une police relative à la Traite des nègres (M. S. Recueil 55 Minis. Marine 889, p. 383). On n'était plus au temps où il fallait la puissante intervention de Paris-Duvernay ou du comte de Maurepas, pour obtenir des permissions pour la Guinée. Les Compagnies d'alors, pour renoncer temporairement, en général deux ans, à leur privilège, faisaient payer aux armateurs, qui exploitaient la côte d'Angola, une taxe de 20 livres par tête de nègre. Ils avaient encore un beau bénéfice ; même quand les temps furent plus durs, l'un des armateurs reconnaissait que la traite était avantageuse et que, grâce à elle, les négociants de Nantes, de Bordeaux et de la Rochelle pouvaient se tirer d'affaire ; de 1749 à 1754, au moment où le commerce avec l'Amérique Espagnole subissait une crise grave, le commerce des noirs fut très actif. Suivons-le : les navires négriers sont arrivés à la Côte des Esclaves ; ils ont jeté l'ancre le plus près possible du rivage ; ils attendent leur chargement, leur cargaison ! Comment s'opérait le recrutement des esclaves ? Les nombreuses tribus, qui entouraient le Dahomey, étaient souvent en guerre et l'on ne songeait, de part et d'autre, qu'à faire des prisonniers ; le Dahomey et le Yorouba effectuaient, presque chaque année, d'immenses razias et dépeuplaient de vastes régions ; les Européens, intéressés à ces expéditions, les favorisaient, armaient des maraudeurs qui s'introduisaient sans bruit dans les villages, surprenaient les habitants en plein sommeil, rassemblaient les hommes, les femmes et les enfants valides, les emmenaient hors de leurs bourgades et en formaient des convois. Parfois même, les blancs se livraient à ces tristes expéditions ; puis on groupait les prisonniers. Quelquefois aussi on s'emparait des indigènes qui, suivant la coutume, se rendaient sur le navire ancré près du rivage, pour y vendre des fruits ou échanger certains produits du pays contre des objets d'Europe. Dès qu'ils étaient montés à bord, ils étaient garrottés et jetés à fond de cale. « Ces pauvres gens payaient cher leur visite au navire. Tous ceux qu'ils avaient laissés à terre, famille, femmes, enfants, ne devaient plus jamais les revoir ».

Enfin les chefs de certaines tribus et le roi du Dahomey faisaient de l'esclavage une punition : les indigènes coupables, même d'un délit peu grave, étaient remis aux Européens ; le roi de Dahomey ne faisait même pas d'exception pour ses femmes.

Il existait aussi des courtiers qui avaient le privilège de la traite et qui négociaient directement avec les comptoirs. Dans les grands centres à Whydah, par exemple, la ville était parcourue, chaque matin, par des courtiers nègres, qui demandaient aux négociants, s'il leur était arrivé des esclaves. Dans les comptoirs, où s'approvisionnaient les Nantais et les Malouins, on comptait les Aradas, les Nagos, les Fons, les Tabous, les Eyos, les Minahs, les Accraëns, les Fantis, les Aquamabous et les Denkéras.

Les Aradas, indigènes du royaume d'Ardres, étaient très recherchés par les négriers ; ils étaient vigoureux, dévoués, soumis ; les Nagos travaillaient bien ; les Fons étaient paresseux et voleurs ; les Tabous ou Kroomez ne valaient rien ; les Eyos, durs au travail, avaient la réputation d'exciter leurs camarades à la Révolte ; les Minahs, intelligents et aptes à tous les métiers, sauf la culture, étaient très demandés ; les Accraëns, les Fantis, les Aquamabous et les Denkeras étaient médiocres. Le type physique de ces peuples était sensiblement le même ; mais leur tatouage était différent ; aussi les négriers, ayant un peu de pratique, distinguaient-ils fort bien les tatouages d'origine, ce qui était essentiel, puisque tous ces noirs n'avaient pas sur le marché la même valeur, en raison de leurs provenances diverses.

Le courtier était suivi d'un agent européen et accompagné d'un chirurgien qui, avant tout pourparler, examinait minutieusement et mensurait le noir proposé. Si le chirurgien ne trouvait aucune tare à l'esclave, l'agent traitait l'affaire et donnait au négociant un bon en marchandise pour la valeur. Il imprimait alors, sur le corps du noir, la marque à feu du comptoir qu'il représentait. L'instrument en usage était une lame d'argent, découpée de façon à former en sens inverse les lettres initiales ou les armes de la Compagnie. Cette lame était chauffée à blanc ; on enduisait de suif la place destinée à recevoir l’empreinte et on la recouvrait d'un papier huilé, sur laquelle on opposait la marque brûlante. La chair grésillait et après la brûlure (une vingtaine de jours quand il n'y avait pas de suppuration), les lettres ineffaçables apparaissaient en relief ; on marquait soit au bras, soit à l'épaule, sur le dos ou sur l'estomac ; quelques individus échappaient, cependant, à l'étampe, notamment les sujets qu'on désirait offrir aux familles des armateurs ou des négociants de la métropole. Un beau négrillon, appelé Hector, dont M. J... du G... était dépositaire (sic), fut offert, sans étampe, en juin 1749, à une dame de M. Ce négrillon donna toute sa satisfaction à son heureuse propriétaire ; elle déclara « qu'il était très sain et bien vigoureux (sic) ». Malheureusement, ces pauvres déracinés ne tardaient pas à tomber malades, en France. Ils étaient soignés, Dieu sait comment ! Toutefois, on les envoyait à l'hôpital qui les acceptait, quand l'armateur ou le capitaine se portait garant des frais ou quand le nègre avait un petit pécule personnel. C'est ainsi que la Supérieure de l'Hôtel-Dieu de Nantes reconnaissait par écrit « que Messieurs de l'Amiroté lui avaient remis un coffré apartenan au naigre qu'ils envoierent hier à l'ôtel-Dieu ». (sic). (Cité par VIGNOLS ; voir aussi Archives dép. Finistère Série B, 42.64).

L'âge préféré pour un esclave était de 12 à 15 ans ; aussi les vendeurs (est-il besoin d'ajouter sans scrupules ?) cherchaient-ils à rajeunir leurs sujets ; mais les négriers-acheteurs connaissaient leurs trucs ; sachant que les marchands d'esclaves les rasaient de si près qu'on ne pouvait découvrir sur leurs joues aucune trace pileuse, ils s'assuraient de l'âge en passant la langue sur les joues et le menton du nègre proposé ; s'il y avait fraude, la langue, par sa délicatesse, indiquait ce qui eût échappé au toucher et aux yeux.

Les prix des nègres, négresses, négrillons et négrites étaient variables ; avant leur entrée dans la captiverie, c'est-à-dire avant leur rafraîchissement, on donnait, au choix, par homme, 100 francs en cauris ou 5 dames-jeannes d'eau-de-vie ou 50 pièces de calicot ou 300 livres de poudre ou 25 à 30 fusils, ou 40 à 50 barres de fer ou 12 pièces de guinées bleues ; pour une femme, au choix également, 80 francs en cauris ou 20 pièces de guinées bleues, blanches ou d'autre couleur. Au XVIIème siècle la piastre cauris valait 18 francs ; elle tomba au XVIIIème siècle à 12 fr. 50 et au XIXème 1 fr. 60. Le cauris ou porcelaine cauris (cyprae moneta) est un petit coquillage univalve et convexe, à bords roulés en dedans, présentant une ouverture longitudinale étroite bordée de dents des deux côtés. La piastre cauris se divisait en gallines et toques ; la toque se composait de 40 coquillages ; 5 toques formaient une galline ou 200 cauris. 20 cauris valaient à peu près 5 centimes de notre monnaie. On se fait facilement une idée de l'embarras que donnait une pareille monnaie ; il fallait 43 kilogrammes de cauris pour faire 10 francs, et la somme de mille francs exigeait cent porteurs ! Inutile de dire que les armateurs n'emportaient jamais des cauris en Europe ; tout au plus les capitaines négriers en rapportaient-ils en France deux ou trois poignées et quelquefois aussi des cauris d'une certaine dimension ; ils sont devenus un objet de Musée ; le Musée de Saint-Mato en possède quelques-uns ; le peuple les nomme gros pucelages ; peu de gens, savent que ces coquillages ont servi, il y a à peine un siècle, au trafic du bois d'ébène et ont contribué à la fortune d'armateurs entreprenants et sans grands préjugés.

En attendant que leur nombre fût suffisant pour faire une cargaison, les noirs étaient jetés dans des locaux étroits et incommodes, les pieds entravés et le cou serré dans le collard ; c'était une chaîne de fer de 5 à 6 pieds de long ; le collier (d'où son nom de collard), se fermait au moyen d'une goupille disposée de telle façon que le patient ne pouvait l’ouvrir lui-même. Ces malheureux restaient, quelquefois, plus d'un mois dans la captiverie, attendant l'heure de l'embarquement, si tant est qu'ils connussent leur triste sort. Il était, cependant, bien recommandé à l'agent du comptoir, représentant l'armateur ou le négociant et au capitaine du négrier, d'embarquer les noirs le plus vite possible. Jacques Savary, dans son ouvrage le Parfait Négociant, s'exprime ainsi : « Ces esclaves ont un si grand amour de leur patrie qu'ils se désespèrent de voir qu'ils la quittent pour jamais ; ce qui fait qu'il en meurt beaucoup de douleur. J'ai ouï dire à des négociants qui font ce commerce qu'il meurt plus de noirs avant de partir que pendant le voyage ; les uns se jettent dans la mer, les autres se brisent la tête contre le vaisseau, d'autres se laissent mourir de faim. Quelquefois aussi éclataient de véritables révoltes ; on est surpris qu'elles n'aient pas été plus fréquentes ; la répression était terrible ; toutefois, il était ordonné de faire le moins de casse possible ; chaque nègre exécuté correspondait à une diminution du capital ». On a gardé le souvenir d'une mutinerie qui se produisit sur les côtes de Guinée, à bord d'un navire armé à La Rochelle ; il y eut 230 morts. Le navire put, néanmoins, continuer sa route ; le restant de la cargaison fut vendu à un prix avantageux, si bien que la Compagnie enregistra avec une évidente satisfaction qu'elle avait mis au pair, c'est-à-dire qu'elle n'avait rien perdu sur le voyage. Sur un autre navire de traite, on embarqua 305 nègres mâles et femelles (sic), négrillons et négrites ; 30 étaient de véritables squelettes ; mais le directeur avait ses raisons pour les embarquer ; ils faisaient nombre : « Pendant la traversée les squelettes mouraient tous les jours ». (Archives de Honfleur, Série H, 1713-1714, n° 1811) [Note : On trouve aussi de curieux détails sur « l'ordre et les usages qui règnent généralement à bord des navires négriers tant pendant leur séjour sur les côtes d'Afrique que pendant le cours de la traversée à l'Amérique ». (Bib. Nat. Arch. Colb., F. 61. 1790). Voir aussi : Ms. Anonyme (1770-1777) par un capitaine négrier, n° 34-523 de la Bibliothèque de la ville de Nantes].

Avant leur embarquement sur le négrier, les Africains mangeaient encore des mets de leur pays, notamment des grosses fèves bouillies avec un peu de sel ; à bord, on leur servait de mauvaises conserves, des produits avariés, achetés au rabais sur les marchés d'Europe. Les maladies causées par une alimentation insuffisante et détestable, par l'air empuanti des entreponts où ces malheureux vivaient pour ainsi dire sur du fumier, faisaient d'énormes ravages ; les maladies mentales, la folie subite étaient fréquentes ; pour combattre « ces fâcheuses tendances (!) » les règlements de la Compagnie des Indes prescrivaient d'emporter des tambours et des instruments indigènes « pour distraire » ces pauvres diables durant la traversée. Tout navire de traite qui se respectait (si l'on peut dire), avait au moins deux tams tams. La danse favorite des Africains était la banza ; le bâton du chef d'orchestre qui était le surveillant du bord était représenté par un solide gourdin.

Enfin, après une traversée qui durait en moyenne vingt-cinq jours, le navire arrivait en vue des îles d'Amérique.

Après quelques jours d'un repos relatif, accordé beaucoup moins par humanité que par intérêt, le nègre, fraîchement débarqué, était livré à la culture. Désormais il était un rouage dans l'énorme machine. Le banquier, ou mieux l'homme d'affaires, établissait ainsi son compte :

Valeur commerciale d'un nègre de traite

: 1.200 l.

Intérêt

de cette somme à 6% pendant 3 ans : 216 l.

Dépenses d'entretien pendant 3 ans

: 450 l.

Intérêts de ces défenses à 6 % l'an : 27 l.

Total :

1.893 l.

Un nègre a produit

au planteur pendant 3 ans, 3.375 k. de sucre au taux moyen de 54 francs les

100 kg. : 1.822,50 l.

Donc le nègre est payé par le produit au bout de trois ans. Il

rapportera ainsi : 457,50 l.

C'est-à-dire 35

%.

D'après certains comptes de l'époque, chaque nègre, employé à la culture du sucre, devait rapporter mille livres. Cette évaluation paraît excessive à d'Aubertheuil ; pour lui, le produit de chaque culture, étant données les mauvaises, récoltes, ne dépassait pas 300 livres par tête de nègre.

Mais il arrivait que les marchands français vendaient quelquefois le nègre, à 6 et 12 mois, l'acquéreur n'ayant pas toujours les fonds, quand la traite, c'est-à-dire l'effet, lui était présenté ; il devait souscrire de nouveaux engagements envers les banques, ce qui augmentait le prix d'achat du nègre. De plus, les nègres de Guinée n'étaient guère acclimatés et accoutumés au travail qu'au bout de deux ans. Ils valaient, à ce moment, au moins 1.500 livres ; c'est la valeur que leur donne l'Inventaire général de Saint-Domingue sous le titre Nègres et Animaux : Forces employées à la culture. [Note : Cf. DESSALLES, Histoire Générale des Antilles, Paris, 1847, 1848. Cet ouvrage, qui donne le texte du Code Noir, renferme aussi d'intéressants tableaux sur les navires de Nantes et de Saint-Malo qui faisaient la Traite ; sur les tableaux figurent les noms des armateurs et des capitaines négriers].

Les états ne concordent pas toujours sur le nombre des nègres introduits aux Iles Françaises ; sur les uns figurent des noirs venant de l'étranger, c'est-à-dire des pays autres que la Guinée ; d'autres statistiques ne les comprennent pas. Au 1er janvier 1767, on dressa un tableau de la quantité des nègres existant dans la colonie. En 1759, on en comptait 104.839, en 1703, 206.529 ; en 1764, 36 navires venant d'Afrique apportèrent 10.945 nègres, la même année, 34 autres navires 10.153. En 1766, 47 navires apportèrent 13.860 nègres et en 1767, 50 navires 15.279. On arrive aussi à un total de 256.776.

De 1767 à 1774, 274 négriers apportèrent à Saint-Domingue 79.000 nègres, soit 13.000 annuellement : chiffre à retenir. D'Aubertheuil fixe à 291.999 le nombre des nègres vivant à Saint-Domingue en 1773, y compris environ 24.000 nègres de contrebande (sic) [Note : On sait que l'ouvrage de Billard d'Aubertheuil sur la condition des nègres à Saint-Domingue, y souleva des fureur de la part des exploitants. Le livre fut brûlé par la main du bourreau. La Bibliothèque de la Ville de Nantes en possède un bon exemplaire. Le Code Noir, qui avait donné aux nègres esclaves certaines garanties, n'était pas souvent consulté par les planteurs], ne figurant pas, aux entrées, sur les statistiques officielles. A cette date, les produits de Saint-Domingue : sucre, indigo, coton, café, cacao, cuir, gayac, etc... s'élevaient à 89.150.000 livres, payant un impôt de 5.998.500 livres.

Il est assez difficile de préciser le nombre des malheureux qui furent transportés par es négriers d'Afrique en Amérique. De 1728 à 1760, 723 navires auraient fait la traite et apporté aux îles 203.522 individus ; la vente aurait produit 201.944,306 livres. L'importance du trafic à Saint-Domingue était telle qu’un décret du 12 janvier 1717 y créa huit sièges d'amirauté, Bayaah, cap Français, Jacquemel, Léogane, Petit Goave, Port de Paix, Saint-Louis et Sainte-Marie. Le temps le plus favorable pour la traite, — on s'en aperçut à Saint-Malo, — s'étend de 1750 à 1756. C'est le temps du bail de Bocquillon ; 263 navires amenèrent aux Iles 73.222 nègres, ce qui fait 12.204 nègres par an (Archives Nat., F. 0197). Voir aussi PEYTRAUD, L'Esclavage aux Antilles Françaises avant 1789, Paris, 1897, in-8°. Cet ouvrage très documenté contient une excellente bibliographie sur la Traite et l'Esclavage. D'après un document, conservé aux Archives de la Chambre de Commerce de Nantes (liasse 38 n° 4, cité par Vignols), la plupart des 11.839 nègres, transportés de 1714 à 1721 à la Martinique, le furent par des vaisseaux bretons, 65 sur 75, presque tous Nantais, 59 sur 65. Du 27 novembre 1725 au 9 avril 1727, 23 bâtiments partirent de Nantes pour la Guinée ; mais plusieurs d'entre eux furent pris par des flibustiers aux Açores et au Cap Vert. Ces flibustiers guettaient même les Malouins avec leur cargaison de bois d'ébène jusque sur la côte de Whydah ; ils guettaient aussi, et plus attentivement encore, ces navires, quand ceux-ci approchaient des côtes d'Afrique, ayant à bord, des marchandises de toutes sortes, qui étaient destinées à l'acquisition des noirs sur les marchés du Dahomey.

La traite, à cette époque, était très en faveur, « ses progrès, dit Fossard, avaient été tellement rapides que si l'on évalue à 36.000, le nombre moyen des nègres importés de Guinée et qu'on le multiplie par la Somme d'années qui se sont écoulées depuis le corammencement de la traite, on verra qu'il forme un total de 10.000.000. Les armateurs en retiraient de gros bénéfices; un nègre, acheté en 1724, 40 livres, était revendu aux Iles d'Amérique 500 livres. (H. SÉE, Mémoires, p. 28) ; plus tard le prix d'achat et le prix de la vente augmentèrent dans une notable proportion, le prix d'achat ou de revient principalement. Il ne faut pas oublier non plus que, pour la traversée, il y avait un gros déchet de 25 à 30 pour 100. Les frais à engager étaient également fort importants. « Pour vendre aux Iles 1050 ou 1100 noirs, il faut consacrer 600.000 francs à l'armement (Novembre 1724) ». Il y avait aussi du déchet à terre. La Guinée n'était pas, comme climat, semblable à Saint-Domingue. Les jours y sont plus chauds, les nuits plus fraîches ; les noirs contractaient facilement en Amérique le mal pulmonaire (tuberculose) ; les nègres du Niger, que recherchait surtout la Jamaïque, étaient plus résistants ; mais ils étaient moins nombreux et, partant, plus cher que les nègres du Congo et de la Côte d'Or ; les auteurs estiment que la mortalité emportait en moyenne un tiers des nègres transplantés (d'Aubertheuil. I, 120).

Les armateurs tenaient, d'ailleurs, grand compte de ce déchet ; mais, de 1745 à 1778, le prix du nègre augmenta ; on n'en trouva plus à 40 livres comme en 1724 ; en 1777, un négociant français en fit acheter 580 à Molembo ; ils lui revinrent, l'un dans l'autre, 583 livres, 17 sols, 10 deniers ; à Porto-Novo, ils étaient un peu moins cher ; il en prit 521 qui lui revinrent seulement à 460 livres 10 deniers [Note : Il est à remarquer que sur les rôles de capitation à Saint-Malo (impôts) c'est un négrier qui figure pour la plus forte somme, soit 804 livres, ce qui suppose une fortune de 1.666.372 livres]. Les meilleurs nègres étaient qualifiés de pièces d'Inde ; cette expression désignait à l'origine, les noirs que les Portugais avaient l'habitude d'acheter pour leurs colonies des Indes. Dans un traité entre les habitants de Saint-Domingue et la Compagnie du Bengale et de la Guinée (21 janvier 1698, cité par MOREAU DE SAINT-MÉRY, Lois, I, 577), il est question de la fourniture de 1.000 nègres, 2/3 mâles, 1/3 femelles, en pièces d'Inde.

(E. Dupont).

Voir aussi

![]() "Les

plus grands armateurs négriers malouins du XVIIIème siècle"

"Les

plus grands armateurs négriers malouins du XVIIIème siècle"

© Copyright - Tous droits réservés.